INTRODUCCIÓN

Las enfermedades no transmisibles constituyen la principal causa de mortalidad a escala mundial. De estas, las cardiovasculares (cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, trombosis venosa profunda, embolias pulmonares) son causantes de 17,7 millones de defunciones y afectan a todos los grupos de edad, particularmente en países de ingresos bajos-medios como Colombia 1,2. Aunque existen datos de disminución de la tasa de mortalidad por ataque cerebrovascular (ACV) en países de ingresos altos, el número absoluto de personas con enfermedad cerebrovascular y la carga mundial de discapacidad relacionada son altos y con tendencia al alza 3. La mortalidad por enfermedades cerebrovasculares es cuatro veces más grande en Latinoamérica y el Caribe que en Norteamérica, y una gran proporción de muertes por enfermedad cerebrovascular (90 000 de 400 000 muertes) ocurren prematuramente en personas menores de 65 años 2. La tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular en Colombia es de 28 por 100.000 personas 4 y la segunda causa de muerte, solo precedida de las enfermedades isquémicas del corazón 5.

En el mismo año, la enfermedad cerebrovascular se encontró dentro de las primeras 10 causas de mortalidad en el departamento de Antioquia, con una tasa de 28 por cada 100 000 habitantes 6. La distribución de los tipos de ACV es 87 % por isquemia, 10 % por hemorragia intracerebral y 3 % por hemorragia subaracnoidea 7.

Las intervenciones que reducen la presión arterial, dejar de fumar, aquellas que promueven la actividad física y la adherencia a la dieta mediterránea, podrían reducir sustancialmente la carga del ACV 8,9. El reconocimiento temprano y el tratamiento oportuno reducen de la mortalidad y la discapacidad después del evento isquémico 10. La discapacidad residual por paresia, parálisis, déficit sensitivo y cognitivos, afasia, trastornos emocionales, dolor crónico, entre otros, propicia bajos índices de calidad de vida con respecto a las personas sin ninguna discapacidad posterior al ACV 11,12. Con el propósito de profundizar en el cono cimiento de los factores pronóstico del ACV isquémico, se busca identificar el papel pronóstico que desempeñan algunos factores asociados con la lesión isquémica de la circulación cerebral anterior en el desenlace funcional (discapacidad) y la mortalidad de dichos pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional analítico, prospectivo, tipo cohorte, con un análisis anidado de casos y controles, aprobado por los comités de ética de la Clínica Universitaria Bolivariana (Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad Pontificia Bolivariana), el Instituto Neurológico de Colombia (Indec) y el comité de investigaciones de la Clínica Cardio VID. La población de estudio estuvo constituida por pacientes con ACV isquémico (ACVi) diagnosticado por primera vez y que hubieran consultado al servicio de urgencias de los centros de salud mencionados entre marzo y agosto del 2018. Se estableció una muestra no probabilística, a conveniencia, con todos los pacientes que ingresaron con diagnóstico de ACVi y que cumplieran con los criterios de elegibilidad: mayores de 18 años con ACVi por primera vez, diagnosticados por tomografía simple de cráneo o resonancia magnética cerebral correspondientes a la circulación anterior y que tuvieran una estancia hospitalaria mayor o igual a 24 horas. Fueron excluidos los ACVi que afectaran ambos hemisferios cerebrales, aquellos de fosa posterior, ACV hemorrágico al ingreso y antecedente de demencia. Tres meses después del evento isquémico se hizo un seguimiento telefónico a los pacientes, con el fin de establecer el grado de discapacidad residual y la mortalidad asociados con el infarto cerebral, mediante la escala de Rankin modificada (mRS). De esta forma, se definió como caso al paciente con mRS desfavorable (puntaje: 3, 4, 5, 6) y como control al paciente con mRS favorable (puntaje: 0, 1, 2).

Se diseñó un formato de recolección de la información para registrar las variables de interés, las cuales se consignaron finalmente en Microsoft Excel®, y se exportó al programa estadístico IBM SPSS® versión 23 (Armonk, NY, USA) para el análisis de los resultados. Previamente al inicio de la recolección se llevó a cabo una prueba piloto con 10 pacientes. El plan de análisis se desarrolló en dos etapas: etapa descriptiva de las variables cualitativas (frecuencias absolutas y relativas) y cuantitativas (medias, medianas, rangos y desviaciones estándar según el tipo de distribución, lo cual fue evaluado con la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov). La segunda etapa fue la analítica bivariada; todas las variables de interés en el estudio, incluyendo la localización hemisférica, se enfrentaron a la única variable dependiente: el resultado de la escala de mRS tres meses después del ACVi. Las pruebas para contrastar diferencias de proporciones fueron Chi cuadrado de Pearson y prueba exacta de Fisher; se calculó la Odds Ratio (OR) para explorar la asociación entre las variables y el resultado favorable o desfavorable de la escala mRS y se asumió significancia estadística con valor de p = < 0,05.

RESULTADOS

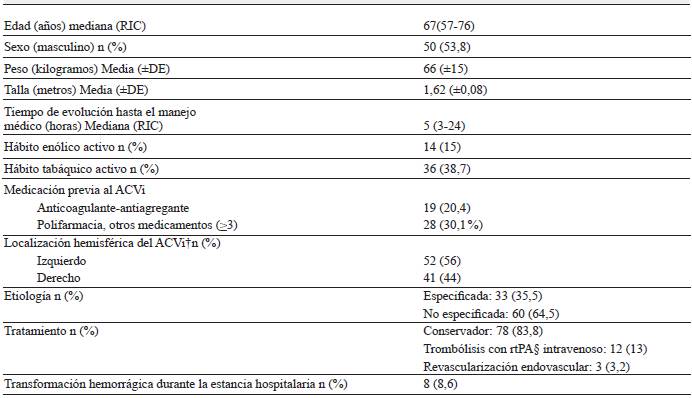

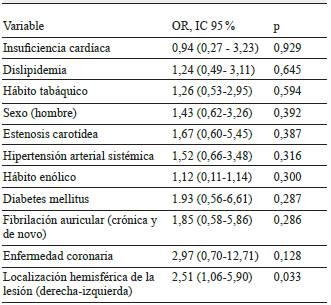

Se identificaron 120 pacientes, de los cuales se excluyeron 27 por inconsistencias en sus datos de ingreso o ausencia en variables clínicamente importantes. De esta forma, se incluyeron 93 pacientes; 67 (72 %) provenientes del Indec, 15 (16,2 %) de la Clínica CardioVID y 11 (11,8 %) de la Clínica Universitaria Bolivariana. Las características demográficas se describen en la tabla 1. La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial sistémica, que afectaba a 49 pacientes (52,7 %) (tabla 2). La clasificación más frecuente de los pacientes, según la escala del National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS, grado de compromiso neurológico derivado del ACVi con base en el examen físico al ingreso hospitalario), fue la moderada (NIHSS 5-15), en 50 pacientes (53,8 %) (figura 1). El grado de discapacidad residual que más se presentó, después de un ACV medido con la escala mRS a los tres meses de ocurrido el evento, fue de tres puntos, "moderado" (22; 23,7 %), con una mortalidad de siete pacientes (7,5 %) (figura 2). El análisis bivariado (tabla 3) solamente identificó la ubicación del infarto cerebral en el hemisferio izquierdo como variable desfavorable en términos de discapacidad residual, tres meses después del evento, con respecto a la ubicación en el hemisferio derecho (OR: 2,51; IC 95 %: 1,06-5,9, p = 0,03).

Tabla 1 Caracterización sociodemográfica (n = 93)

†Ataque cerebrovascular isquémico.

§ Activador tisular del plasminógeno.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3 Análisis bivariado: escala mRS (favorable 0, 1, 2; desfavorable 3, 4, 5, 6) con variables de importancia Clínica

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Escala NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale): descripción del grado de compromiso neurológico derivado del ACVi agudo al ingreso hospitalario (n = 93)

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Escala Rankin modificada (mRS): Distribución de discapacidad residual y mortalidad tres meses posteriores al ACVi (n = 93) 0 asintomático; 1 discapacidad no significativa: discapacidad no significativa a pesar de los síntomas; 2 discapacidad leve: incapaz de llevar a cabo todas sus actividades previas, pero capaz de cuidar de sí mismo sin ayuda; 3 discapacidad moderada: requiere alguna asistencia, pero es capaz de caminar sin ayuda; 4 discapacidad moderadamente severa: incapaz de caminar y de atender satisfactoriamente sus necesidades corporales sin ayuda; 5 discapacidad severa; postrado en cama, incontinencia, requerimiento de cuidados y atenciones constantes; 6 muerte.

DISCUSIÓN

El 88 % de los de los ACVi se asocian con factores de riesgo, principalmente comorbilidades preexistentes 8. La caracterización de comorbilidades en nuestra población corresponde a dichos factores, como los de etiología aterotrombótica (hipertensión arterial sistémica, dislipidemia, diabetes, hábito tabáquico y enólico) y cardioembólica (fibrilación auricular). Los ACVi de origen cardioembólico secundarios a fibrilación auricular de base son más fatales y recurrentes y están acompañados de mayor discapacidad funcional que los no asociados con fibrilación auricular 13. De las etiologías del ACVi identificadas en nuestros pacientes, el origen cardioembólico y la ateromatosis aórtica fueron las más frecuentes. Nuestra investigación no halló asociación estadística entre alguna comorbilidad y la discapacidad-mortalidad (mRS) tres meses después del evento isquémico. Probablemente se requiera un mayor tamaño muestral y más tiempo de seguimiento para encontrar comorbilidades que influyan en el desenlace funcional.

La edad es un importante factor de riesgo no modificable, de manera que las personas con mayor edad tienen una probabilidad más alta de sufrir un evento cerebrovascular. Se calcula que dos tercios de la población mundial con ACV son personas mayores de 65 años. En nuestro estudio, el 50 % de la población tenía más de 67 años, y no hubo asociación entre la edad y un desenlace funcional desfavorable (mRS ≥3). Por otra parte, se ha descrito que los hombres se encuentran en mayor riesgo que las mujeres de padecer un evento cerebrovascular, a pesar de que estas últimas mueren más por esta causa 11; el sexo femenino se ha reportado como característica que confiere peor pronóstico en el ACVi en cuanto a mortalidad y dependencia a los 90 días de ocurrido el evento isquémico 14. En nuestro estudio se encontró una leve mayor frecuencia de ACVi en el sexo masculino, y aunque cinco de siete pacientes fallecidos fueron hombres, el sexo no resultó ser una variable que influyera en el pronóstico de la enfermedad.

Se ha descrito que un traslado temprano (mediana de 21 horas desde el momento del ACV) para la atención de un ACV agudo se asocia con una mayor independencia funcional a tres meses, en comparación con un traslado después de las 24 horas posteriores al evento 15. En nuestro estudio, el tiempo de evolución hasta el manejo médico inicial fue menor a 24 horas en el 75 % de los pacientes, por lo que se podría inferir que el comportamiento de esta variable tendría algún tipo de relación con el 60 % de pacientes con estado funcional favorable (mRS 0, 1, 2) a los tres meses de que se presentara el evento; sin embargo no hubo significancia estadística. Patologías concomitantes como desnutrición, neumonía y hemorragia gastrointestinal se asocian con un peor pronóstico funcional 16,17. La gravedad del compromiso cognitivo y la función ejecutiva del paciente son predictores de recuperación después del evento, así como también del grado de discapacidad; de esta manera, los pacientes clasificados con demencia vascular o alteración cognitiva severa ven obstaculizada la recuperación funcional 18.

La mortalidad es un aspecto que genera incertidumbre al momento de la valoración de un paciente con ACV y del abordaje familiar. Nuestra mortalidad se situó en 7,5 % tres meses después de evento. Se conoce que el tabaquismo, la presión arterial media menor a 60 mmHg, la falla cardiaca congestiva y la elevación de la creatinina dos veces por encima de su valor normal son factores asociados independientes de la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con ACV mayores de 65 años. Para ello han resultado útiles los nomogramas, que permitirían predecir el pronóstico y la mortalidad de dichos pacientes desde las primeras 12 horas de ingreso, de acuerdo con sus variables clínicas y paraclínicas 19.

La ubicación de la lesión (lateralidad hemisférica) podría ser una variable adicional para tener en cuenta en el desenlace funcional y en la mortalidad de los pacientes. Un hallazgo de nuestro estudio es que el padecer un ACVi en el hemisferio izquierdo tiene un peor pronóstico funcional a tres meses, con respecto a un ACVi en el hemisferio derecho (OR 2,51; IC del 95 % 1,06-5,9, p = 0,03).

La información que existe sobre este tema es un poco contradictoria. Los hemisferios cerebrales tienen unas funciones en común y otras propias de cada uno que definen la dominancia cerebral. El hemisferio no dominante es superior en la percepción visual-espacial, mientras que el dominante es superior en lenguaje y audición. En ese orden de ideas, el compromiso del hemisferio cerebral izquierdo (por el hecho de ser el hemisferio dominante en la mayoría de los casos, y con mayor compromiso en términos de afasia, apraxia y limitaciones motoras) podría cursar con un peor pronóstico en relación con los ACV de hemisferio derecho. Adicionalmente, el hemisferio izquierdo en pleno uso y rendimiento de sus facultades funcionales puede dirigirse hacia mayores niveles de independencia y participación en las actividades cotidianas, pero en casos de daño cerebral adquirido, los pacientes presentan errores en el habla, la praxis y la recepción de mensajes hablados 20.

En Corea del Sur se llevó a cabo un estudio basado en el análisis de ensayos prospectivos de pacientes con eventos cerebrovasculares agudos, con el objetivo de determinar la influencia de la ubicación hemisférica en el desenlace cardiovascular y funcional de los pacientes a los 90 días del evento. Tras un análisis multivariado de predictores, se concluyó que no había ninguna diferencia con respecto al resultado funcional de los pacientes con compromiso del hemisferio derecho en comparación con el izquierdo; la media en la escala Rankin modificada fue de 3,4 para el hemisferio izquierdo y de 3,2 para el hemisferio derecho (p = 0,1). La mortalidad fue del 22,1 % para el hemisferio izquierdo y de 19,5 % para el derecho, con una p = 0,2 18.

Otro estudio de cohorte prospectivo realizado en Estados Unidos, evaluó varios factores como predictores de pronóstico en el ataque cerebrovascular. Entre esos factores se incluyó el papel de la lateralidad hemisférica en el desenlace de los pacientes, evaluado bajo la escala de independencia funcional (FIM), y se encontró que los pacientes con lesiones bilaterales y compromiso unilateral derecho presentaron un peor desenlace funcional con respecto a aquellos con compromiso del hemisferio izquierdo (p < 0,005) 21. La explicación que dan los autores es que los pacientes que tienen un ACV izquierdo ingresan con mayor frecuencia a un programa de rehabilitación, debido a la afasia y demás síntomas mentales superiores que aparecen característicamente cuando hay lesión de este hemisferio, y que además el compromiso de las funciones cognitivas que aparece en los ACV de hemisferio derecho se asocia con un mal pronóstico.

Un estudio realizado en Virginia, Estados Unidos evaluó la edad, la localización isquémica y el déficit neurológico inicial como predictores del desenlace funcional de los pacientes, medido con la escala de Barthel, y se concluyó que una lesión en el hemisferio izquierdo se asocia con un mejor desenlace en tiempos preestablecidos de 7-10 días después del evento y 3 meses después del evento (p = 0,001; OR: 5,4) (no se mencionan los intervalos de confianza). Con respecto a esta conclusión los investigadores especulan que los déficits cognitivos y del comportamiento interfieren negativamente en la adquisición de habilidades funcionales después del ataque cerebrovascular 22. El daño del hemisferio cerebral derecho por ACV podría conducir a déficits más severos, ocasionados por la mayor importancia de dicho hemisferio en la generación de respuestas posturales (control del equilibrio vertical) 23.

En aras de respuestas más objetivas en torno al papel pronóstico de la lateralidad hemisférica, se ha publicado el metaanálisis Hermes 24, con más de 1700 pacientes de siete ensayos clínicos, cuyos estudios primarios comparan la trombectomía endovascular con el manejo médico estándar en pacientes con ACVi de circulación anterior. La mediana del NIHSS al ingreso hospitalario fue significativamente más alta en los ACVi de hemisferio izquierdo 21 que en los ACVi derechos (17) (p < 0,001). Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre el ACVi derecho y el izquierdo en el estado funcional a 90 días, medido por la escala de mRS (mRS < 2; 40,7 % [IC 95 %: 37,4 % -44,1 %] vs. 37,6 % [IC 95 %: 37,4 %-44,1 %]; p = 0,19), ni en la mediana de volumen final del área infartada (45 vs. 39,5 ml, p = 0,51).

En relación con nuestro estudio, llama la atención el alto porcentaje de pacientes (78 pacientes, 83,9 %) que recibieron solamente manejo conservador (ninguna terapia de reperfusión). Esto puede constituir una limitación del estudio, dado que por motivos que no caracterizamos, apenas 3 (3,2 %) pacientes recibieron terapia de revascularización endovascular, y 12 (12,9 %) recibieron trombólisis con rtPA intravenoso. Aunque es posible la conclusión en relación con el papel pronóstico del hemisferio izquierdo, la limitación radicaría en que la no caracterización de terapias de rehabilitación hasta el momento del seguimiento, así como la baja frecuencia de intervención para la revascularización, podrían afectar los puntajes tanto desfavorables como favorables en la mRS, y quizás sesgar el papel de la lateralidad hemisférica como factor pronóstico en el desenlace funcional y la mortalidad de los pacientes.

CONCLUSIONES

Nuestra población con diagnóstico de ACVi de circulación anterior se presentó con un grado de afectación neurológica moderada (NIHSS 5-15) al ingreso al hospital, fue las más de las veces de sexo masculino, con múltiples comorbilidades y solo en un tercio de los pacientes se logró identificar la etiología del ACVi. Con respecto al estado funcional en el mediano plazo (tres meses después del ACVi medido por la escala mRS), predominó el compromiso moderado (pacientes con movilidad reducida, algún compromiso de las funciones mentales pero esencialmente independientes en su vida diaria); 41 (44,1 %) pacientes tuvieron un grado de discapacidad residual desfavorable (mRS 3,4,5 y 6) pero sin comorbilidades ni características sociodemográficas o de la atención clínica que pudieran tener un papel pronóstico.

La literatura actual no establece relación entre el papel pronóstico de la lateralidad hemisférica de la lesión en pacientes con ACVi. A pesar del tamaño de la población de estudio, la baja frecuencia en terapias de revascularización y no caracterización de medidas de rehabilitación de los pacientes durante los tres meses posteriores al evento, concluimos que el compromiso isquémico del hemisferio izquierdo podría ser un factor de mal pronóstico para la recuperación funcional de los pacientes, con significación estadística, en comparación con la ubicación de la lesión en el hemisferio derecho.