Los sistemas de salud en el mundo, sin importar su configuración, comparten una preocupación: la sostenibilidad financiera. El gasto total en salud como porcentaje del PIB en las tres economías más importantes de la OCDE en 2019 ya superaba el 11%: Estados Unidos (16,8%), Japón (11%) y Alemania (11,7%) 1. Se espera que en los siguientes 30 años el gasto total en salud mundial como porcentaje del PIB crezca 1,8 puntos porcentuales, pasando de 8,0% en 2016 a 9,8% en 2050 2. Este crecimiento genera preocupación por un principio fundamental en el análisis económico, el costo de oportunidad de estos recursos. Es decir, un peso más gastado en salud es un peso menos gastado en otros sectores de la economía tales como educación, infraestructura o cultura (por solo traer unos ejemplos).

Buena parte del quehacer de los economistas consiste en buscar fuentes de ineficiencia económica y, por ende, aquellos que se dedican a la economía de la salud concentran su atención en los sistemas de salud. Este documento tiene tres objetivos: hacer un breve repaso del concepto de eficiencia económica, presentar la taxonomía para su análisis e ilustrar con casos concretos de ganancias de eficiencia en la prestación de servicios de salud en el ámbito hospitalario.

Eficiencia e ineficiência: repaso breve de definición y taxonomía

El concepto de eficiencia es central en la teoría económica. Adam Smith en su libro seminal, La riqueza de las naciones, presenta la división del trabajo como una estrategia que pueden usar los productores para obtener mayores niveles de producción con el mismo nivel de empleados 3. La estrategia es ejemplificada en una fábrica donde cada persona se especializa en una tarea, haciéndose cada vez más hábil y rápido el proceso.

La eficiencia puede ser entendida desde dos perspectivas, una técnica y una de asignación. La eficiencia técnica 4 se refiere a la combinación de insumos que logra una unidad de producto. Una unidad de producto que se obtiene con dos unidades de trabajo y dos unidades de capital es técnicamente más eficiente que una que se produce con tres unidades de trabajo y dos de capital. Desde la perspectiva de asignación, la eficiencia se refiere a cómo asignar recursos escasos de tal manera que el producto obtenido sea el que ofrece el máximo bienestar a la sociedad, dadas su dotación de factores de producción.

Concomitante con el concepto de eficiencia está el de derroche o desperdicio, es decir, aquello que sucede cuando un proceso productivo no está alcanzando altos estándares de eficiencia. Operacionalizar este marco de pensamiento en los sistemas de salud es una tarea compleja. Diversos autores y organizaciones se han dado a la tarea de clasificar los desperdicios en el sector salud. Por ejemplo, en su Informe mundial de salud 2000, la OMS 5 enumera las que considera las diez causas principales de la falta de eficiencia (Tabla 1). Tres de esas razones se refieren al uso de medicamentos, en particular, a mejorar el control de la calidad, a un uso apropiado y a eliminar su gasto innecesario. Otras tres razones se refieren al ámbito hospitalario, en particular, a la magnitud y duración de las hospitalizaciones, a minimizar los errores médicos y a la falta de planificación en la cantidad de los mismos (i. e., superávit de camas en grandes ciudades vs. déficit de camas regionalmente). Las demás razones se refieren a otras categorías de los sistemas de salud, tales como personal desmotivado o incentivos desalineados en las modalidades de contratación; corrupción, desfalcos y actividades claramente ilegales con los dineros destinados a la atención en salud; costo-efectividad o costo-utilidad de las intervenciones (i. e., uso de la evaluación económica como criterio de priorización); y, finalmente, al sobreuso de procedimientos, de exámenes diagnósticos o de imágenes.

Tabla 1 Las diez fuentes principales de la falta de eficiencia según la OMS

| Categoría | Fuente | Razones comunes |

|---|---|---|

| Medicamentos | Infrautilización de los genéricos y precios de los medicamentos más elevados de lo necesario | Controles inadecuados de los agentes de la cadena de suministro, los que los prescriben y los que los dispensan; baja percepción de la eficacia teórica y la seguridad de los medicamentos genéricos; patrones históricos en la prescripción y sistemas ineficientes de obtención y distribución; tasas e impuestos sobre los medicamentos; márgenes comerciales excesivos. |

| El uso de medicamentos de baja calidad y falsificados | Sistemas y mecanismos inadecuados de vigilancia farmacológica; sistemas débiles de contratación pública. | |

| Uso inadecuado e ineficaz | Incentivos inapropiados a quienes los prescriben y prácticas poco éticas de promoción; demandas y expectativas de los consumidores, conocimiento limitado sobre los efectos terapéuticos; marcos normativos inadecuados. | |

| Productos y servicios sanitarios | Uso excesivo o suministro de equipos, investigaciones y procedimientos | Demanda inducida por el proveedor; mecanismos de pago por servicios; temor a las querellas (medicina defensiva). |

| Personal sanitario | Plantilla inadecuada o cara, trabajadores desmotivados | Conformidad con las políticas y los procedimientos de recursos humanos predeterminados; resistencia por parte del colectivo médico; contratos fijos e inflexibles; salarios insuficientes; contratación basada en el favoritismo. |

| Los servicios sanitarios | Admisiones hospitalarias y duración de la estancia inadecuadas. | Falta de planes terapéuticos alternativos; incentivos insuficientes para el alta hospitalaria; conocimiento limitado de las mejores prácticas. |

| El tamaño inadecuado de los hospitales (infrautilización de las infraestructuras). | Nivel inadecuado de recursos de gestión para la coordinación y el control; demasiados hospitales y camas hospitalarias en algunas áreas y déficit en otras. A menudo, esto refleja una falta de planificación del desarrollo de infraestructuras de los servicios sanitarios. | |

| Errores médicos y calidad asistencial insuficiente. | Conocimiento o aplicación insuficientes de las normas y los protocolos de asistencia clínica; ausencia de directrices; supervisión inadecuada. | |

| Despilfarro en los sistemas sanitarios | Derroche, corrupción y fraude. | Guías poco claras sobre la asignación de los recursos; falta de transparencia; mecanismos deficientes de justificación y gestión; salarios bajos. |

| Intervenciones sanitarias | Combinación ineficiente/nivel inadecuado de estrategias. | Intervenciones de coste elevado y bajo efecto cuando las opciones de bajo coste e impacto elevado no están financiadas. Equilibrio incorrecto entre los niveles de asistencia y/o entre la prevención, la promoción y el tratamiento |

Fuente: OMS, Informe de la Salud 2010.

Otros autores y organizaciones hacen aportes a la literatura de ineficiencia en sistemas de salud, no solo proponiendo variaciones al marco conceptual de la OMS, sino también intentando resumir los hallazgos de otros estudios o de cuantificar el valor económico de las ineficiencias o de los desperdicios 6,7.

En Colombia se destacan dos publicaciones a este respecto: el libro Gestión de desperdicios e ineficiencias en el sistema de salud colombiano, publicado por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) en 2018 8 y el libro Atlas de variaciones geográficas en salud en Colombia: estudio 2017 del Banco Mundial 9. En ambos se hacen revisiones conceptuales, mediciones y recomendaciones de política para eliminar o mitigar ineficiencias en el sector de la salud colombiano. Un tema recurrente en ambas publicaciones es la aproximación a la medición de ineficiencia usando la variación (que no pudo ser explicada por la epidemiología) de tasas de procedimientos o de exámenes diagnósticos por habitante entre regiones.

El informe del Banco Mundial se centra en la tomografía axial computarizada (TAC), el número de unidades de cuidado intensivo (UCI), el número de partos por cesárea y las atenciones a población con VIH/SIDA. El estudio encuentra alta variación. En el caso del TAC concluye que "las mayores variaciones geográficas se presentan cuando el procedimiento se utiliza en partes del cuerpo en donde las indicaciones clínicas son menos claras (e. g. columna, extremidades, en comparación con la cabeza) 9. Y, en el caso de cesáreas, el estudio concluye que, "además del nivel alto de la tasa de cesáreas en comparación internacional, también se evidencia una variación geográfica sustancial, en este caso, muy concentradas las mayores tasas en el norte del país en general y en la costa caribe en particular" 9.

Por su parte, el informe de ACEMI estima ineficiencias en las tecnologías de reemplazo de cadera y rodilla, hernia discal, implante de desfibrilador, bypass gástrico, ecografía, escanografía, resonancia y gammagrafía. Por ejemplo, el estudio de ACEMI concluye que "los departamentos que tuvieron mayor número de procedimientos por encima del percentil 75 en los años 2015 y 2016 fueron Bogotá y Caldas, con cuatro de las cuatro tecnologías evaluadas, seguidos de Boyacá y Tolima, con tres de las cuatro. De igual forma, Casanare es el departamento que se ubicó por debajo del percentil 25 para todos los procedimientos" 8.

Los estudios que usan como herramienta de medición de ineficiencia la variabilidad geográfica no explicada, por factores tales como estado de salud de los pacientes, estatus socioeconómico o disponibilidad de infraestructura, develan ineficiencias de asignación en un país. Los estudios que comparan estas ineficiencias entre países son escasos; en este sentido, se destaca un informe de la OCDE publicado en 2017 denominado en su idioma original como Tackling Wasteful Spending on Health que podría traducirse como "Enfrentando el desperdicio en el gasto en salud" 9. El documento sugiere de manera contundente que una parte considerable del gasto en salud contribuye nada o muy poco a mejorar la salud de la población. En algunos casos, incluso podría contribuir a peores desenlaces. El desperdicio se divide en tres categorías: clínico, operacional y aquel relativo a la gobernanza. Por ejemplo, se encuentro que existen eventos adversos en 1 de cada 10 hospitalizaciones, y que entre el 13% y el 17% de los costos hospitalarios podrían evitarse. En lo que respecta a la variación geográfica, se sustenta que existe variación de hasta tres veces en procedimientos cardiacos y de hasta cinco veces en reemplazos de rodilla innecesarios. De manera similar, se encuentra que hasta el 50% de las prescripciones de antimicrobianos son innecesarias y que entre el 12% y el 56% de las entradas a urgencias son inapropiadas. En materia de uso de medicamentos genéricos, este varía entre 10% y 80% en los países de la OCDE. En cuanto a los gastos administrativos, en los países de la OCDE se encuentra una variación de hasta 7 veces no relacionada con mejores desenlaces en salud. Finalmente, se encuentra que el fraude y el error podrían alcanzar hasta un 6% del gasto en salud.

Caso 1: el uso de los grupos relacionados de diagnóstico

Como se presentó anteriormente, un ámbito en el que las ineficiencias han sido detectadas y medidas en la literatura se refiere a la atención hospitalaria. Una de las herramientas que se han desarrollado en el mundo para gestionar y medir la eficiencia en el ámbito hospitalario son los grupos relacionados de diagnóstico (GRD o DRG, por las siglas en inglés de diagnostic related groups). Sin pérdida de generalidad, los DRG son un sistema de clasificación de pacientes y del conjunto de procedimientos que acompañan a un diagnóstico y su tratamiento. Este sistema permite entonces comparar en el tiempo (intra-hospital) y entre hospitales "casos similares". En la mayor parte de estos análisis las medidas de desempeño de eficiencia son la duración de la estancia y el costo medio.

Este sistema de clasificación fue desarrollado por las compañías de seguros privadas de los Estados Unidos en la década de 1970, e implementado por primera vez por el seguro público Medicare en 1983 10. Desde entonces se diseminó a otros sistemas de salud en el mundo, por ejemplo, en 1992 llego al Reino Unido, y ya para 2010 era el principal método de financiación de hospitales públicos y de pago en hospitales privados en los países europeos 11.

Una revisión sistemática de la literatura de los DRG recientemente publicada encontró que un resultado positivo de la implementación de sistemas de pago o reembolso basados en DRG es la reducción de la estancia promedio en los hospitales, aunque no todos los hospitales reportaron una reducción en los gastos hospitalarios después de su implementación. Otros resultados encontrados por esta revisión son: ninguno de los estudios mostró incremento en la mortalidad, solo el 25% de los estudios incluidos reportó incremento en la tasa de readmisiones, la mayor parte de los estudios mostró que este método transfirió costos a otros centros de salud y, finalmente, más de la mitad de los estudios encontraron que tras la implementación se redujeron el número de cirugías, tasas de hospitalización y exámenes de laboratorio 12.

En Colombia, el uso de los DRG no es generalizado y, por ende, no existe una amplia literatura al respecto. Se destaca un artículo de 2017 13 donde se presenta la experiencia del Hospital Pablo Tobón Uribe, con datos de 2004. El hospital es más eficiente que la norma nacional (compuesta por otros 6 hospitales de Colombia) en el GRD 6051 "Procedimientos de apéndice sin CC" con 178 egresos y con un promedio de estancia de 1,51 días, lo que frente a la media nacional, de 2,15 días, le confiere una diferencia a favor de 0,64 días. El impacto es de un ahorro de 114 camas/día en comparación con la norma nacional (178 x 0,64). De igual manera, el mismo artículo ejemplifica un GRD ineficiente. Para el GRD 4361 "Neumonía simple y Tosferina sin complicaciones" tienen 114 casos, con estancia promedio de 4,30 días frente a 3,72 días de la norma nacional. Con una diferencia en contra de la norma nacional de 0,58 días, lo que implicó un aumento de 66 camas/día en comparación con el promedio nacional (0,58 días x 114 casos).

La Tabla 2 muestra resultados más recientes obtenidos de una muestra de GRD en el Hospital Universitario Fundación Valle del Lili medidos en 2020. La primera columna describe el nombre del tratamiento médico hospitalario; la segunda, el número de hospitalizaciones analizadas (altas inliers) que cumplieron con criterios para ser clasificadas y analizadas; la tercera presenta la estancia media depurada (EM depurada), que consiste en el número de días promedio de las estancias analizadas; la cuarta columna presenta la estancia media norma, que consiste en el valor de referencia de otros hospitales de similar complejidad; la quinta la diferencia entre lo observado y lo esperado; la sexta, el total de días ahorrados calculados como el producto de los días promedio ahorrados por estancia y el número de altas; y la última columna presenta el número adicional de casos potencialmente ganados gracias al menor número de días de ocupación.

Tabla 2 Ejemplo de GRD en Hospital Universitario Fundación Valle del Lili, 2020

| GRD 2020 | Altas inliers | EM Depurada | EM Norma | Diferencia Norma | Total días ahorrados | Ingresos potencialmente ganados* |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 158133 - MH neonato, peso al nacer 2000-2499 gramos sin procedimientos mayores w/MCC | 70 | 8,51 | 11,4 | -2,89 | 202 | 23,74 |

| 071123 - PH colecistectomía excluyendo laparoscópica w/MCC | 61 | 5,3 | 7,88 | -2,59 | 158 | 29,81 |

| 091403 - PH otros procedimientos de piel, tejido subcutáneo y mamas w/MCC | 33 | 3,76 | 8,36 | -4,6 | 152 | 40,43 |

| 146101 - **PH cesárea | 185 | 2,54 | 3,29 | -0,75 | 139 | 54,72 |

| 104131 - MH otros trastornos endócrinos | 213 | 1,25 | 1,75 | -0,5 | 107 | 85,60 |

| 054123 - MH insuficiencia cardíaca w/mcc | 157 | 3,69 | 4,15 | -0,46 | 72 | 19,51 |

| 174113 - MH linfoma o leucemia no aguda w/mcc | 107 | 5,82 | 6,44 | -0,62 | 66 | 11,34 |

| 158083 - PH neonato, peso al nacer >2499 gramos con síndrome de distrés respiratorio w/mcc | 29 | 4,66 | 6,85 | -2,19 | 64 | 13,73 |

| 071121 - PH colecistectomía Excluyendo Laparoscópica | 30 | 1,6 | 3,61 | -2,01 | 60 | 37,50 |

| 121132 - PH procedimientos no complejos en próstata y contenido escrotal w/CC | 25 | 1,76 | 2,94 | -1,18 | 30 | 17,05 |

| 091301 - PH injerto de piel sin quemaduras | 75 | 2,01 | 2,36 | -0,35 | 26 | 12,94 |

Fuente: cálculos Subdirección Medico-Administrativa de la Fundación Valle del Lili.

En total se aprecia una alta eficiencia frente a la norma en el GRD de tratamiento médico hospitalario (MH) "Neonato, peso al nacer 2000-24999 sin procedimientos mayores con complicaciones y comorbilidades mayores (W/MCC)", con un total de 202 días ahorrados.

Caso 2: reuso seguro y racional de mascarillas de alta eficiencia durante la pandemia del COVID-19

Durante la pandemia se generó una alta demanda por elementos de protección personal (EPP), donde las mascarillas N95 fueron uno de los EPP que se agotó con más rapidez, teniendo como consecuencia un incremento considerable de su precio unitario. Una alternativa para lograr eficiencia económica disminuyendo costos planteada en la literatura fue la de reuso de mascarillas después de un debido proceso de desinfección 14-18. Como respuesta, en la Fundación Valle del Lili se probaron cuatro métodos de desinfección: por autoclave, usando vapor de peróxido de hidrógeno, usando microondas, y por Irradiación Germicida con Luz Ultravioleta a 1.3 J/cm2, mediante recámaras de desinfección equipadas con bombillas emisoras de luz UVC (UVGI, por su sigla en inglés).

Caso 3: equipos multidisciplinarios y protocolos de manejo estandarizado

El tercer caso de estudio ejemplifica el potencial que tienen cambios al interior de los equipos de trabajo para enfrentar condiciones de salud complejas. La placenta accreta es un problema de salud serio que ocurre en el embarazo cuando la placenta crece muy profundo en el canal uterino. En condiciones normales, la placenta se desprende del canal después de dar a luz; pero si esto no sucede se puede producir sangrado severo, poniendo en riesgo la vida de la madre, hospitalizaciones prolongadas y obligar a nuevas intervenciones quirúrgicas.

Este último método probó ser el mejor por 1) conservar la forma y la capacidad de filtración de mascarillas, incluso tras múltiples ciclos; 2) ser eficiente, desinfectando hasta 8 tapabocas en 3 minutos; 3) ser económico, puesto que no necesita de personal adicional para su uso y sus costos de mantenimiento son bajos (alrededor de $10 USD al mes); 4) ser fácil de usar, y 5) ser seguro, pues la luz UV se apaga automáticamente al abrir la compuerta.

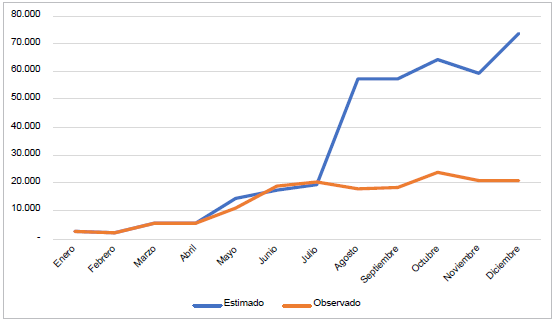

Con un costo de implementación menor a diez mil dólares, se obtuvo una reducción de consumo de tapabocas N95 de 56%, comparado con el escenario de consumo antes de la implementación (Figura 1). Usando un precio promedio unitario en el año de 2,4 dólares, el ahorro podría ascender a los quinientos mil dólares, en un escenario de consumo de alrededor de 20 000 mascarillas al mes. Encuestas de satisfacción en el uso mostraron porcentajes de 80,5% para el constructo de aceptabilidad; 78,8%, para el de adecuación y 83,6% para el de factibilidad.

La complejidad y recursos necesarios para manejar esta condición son múltiples 19 y se ha mostrado que se necesitan centros de excelencia para disminuir el tiempo quirúrgico, la duración de la hospitalización, la frecuencia de las transfusiones, las intervenciones quirúrgicas adicionales y la hospitalización de los neonatos 20. El primer artículo en analizar desde una perspectiva de eficiencia de recursos la diferencia entre el consumo de recursos sin un protocolo de manejo y con un protocolo de manejo multidisciplinar se realizó en Colombia con datos de la Fundación Valle del Lili entre diciembre de 2011 y febrero de 2019 21. El período sin protocolo fue diciembre 2011 a marzo 2016, y se identificaron 24 casos, mientras que el período con protocolo fue entre abril de 2016 y febrero de 2019 y se identificaron 25 casos. Los autores encontraron una reducción del uso de recursos medido a precios constantes de 16,5% por paciente; además el programa redujo el coeficiente de variación en el uso de recursos en un 46,3% y la desviación estándar en un 55,2%.

En este mismo orden de ideas, un segundo estudio en la misma institución analizó el cambio en el uso de recursos de una guía de práctica clínica para el manejo de la hemorragia postparto (HPP) 22. La HPP es la primera causa de mortalidad materna en el mundo. El estudio comparó el uso de recursos, en precios constantes, de casos con condiciones clínicas similares antes (N=141) y después (N=263) de la implementación de la guía de práctica clínica. El estudio encontró una reducción promedio de 18,66% por episodio a favor del protocolo basado en la guía de práctica clínica. Considerando que la reducción de la mortalidad materna es una meta del desarrollo sostenible a nivel mundial, y uno de los indicadores de calidad de las EPS en Colombia, este estudio representa evidencia de una estrategia ampliamente deseable desde el punto de vista de resultados en salud y de sostenibilidad financiera de los sistemas de salud.

Caso 4: Hospitales verdes y saludables

Los hospitales son pequeñas ciudades, en los que habitan diariamente pacientes, cuidadores, trabajadores de la salud, empleados administrativos y trabajadores que prestan servicios complementarios al hospital (v.gr. aseo, vigilancia). En esencia, un hospital es un gran consumidor de todo tipo de recursos y, a su vez, un gran productor de desechos de toda índole. La organización Salud sin Daño (Health Care Without Harm) lleva 25 años trabajando en reducir la huella ambiental dejada por los hospitales y tiene una agenda global compuesta por diez objetivos relacionados entre sí: priorizar la salud ambiental como imperativo estratégico; reemplazar las sustancias químicas nocivas con alternativas más seguras; reducir, tratar y disponer de manera segura los residuos; implementar la eficiencia energética y la generación de energías limpias renovables; reducir el consumo de agua de los hospitales y suministrar agua potable; mejorar las estrategias de transporte para pacientes y empleados; comprar y proporcionar alimentos saludables cultivados de manera sustentable; gestionar y disponer los productos farmacéuticos de manera segura; apoyar el diseño y la construcción de hospitales verdes y saludables; y comprar productos y materiales más seguros y sustentables 23.

En el informe de 2020 para Latinoamérica se destacan los avances de hospitales de la región en los objetivos previamente descritos. Por ejemplo, para la Fundación Valle del Lili se destacaron en 2020 la "compra de equipos de procedencia local, que tienen servicio de mantenimiento asequible para prevenir fallas, con menos necesidades de temperatura ambiental, que no requieren consumos de energía y/o agua adicionales y cuya disposición final es de menor impacto ambiental" 23. También el manejo de reactivos "cuyo descarte no genera daños a las instalaciones (por ejemplo, corrosión de cañerías), no requiere consideraciones especiales de disposición final y causa el menor impacto al ambiente" 23. Finalmente se destacó que "Lavandería, Limpieza y Desinfección y Cafetería han sido objeto de la incorporación de prácticas sostenibles. Tal es el caso de la política de "Hospital libre de cloro", que gracias a una unión con el proveedor de aseo logró la sustitución por peróxido de hidrógeno. En cuanto a la cafetería, la vajilla que se utiliza es 100% reusable, elaborada en cerámica" 23. Todos estos avances se basan en el programa CoEco (compras ecológicas y consumo sostenible), que desde 2017 se viene desarrollando con éxitos, como la sustitución del PVC/DEHP y la optimización del consumo de agua del servicio de lavandería. Solo en 2019 el programa CoEco logró un ahorro del orden de setecientos mil dólares 23.

En un entorno de escasos recursos como el de los sistemas de salud, el concepto de eficiencia se torna útil para cuantificar y poner de relieve problemas que pueden atacarse o enfrentarse. La sostenibilidad de los sistemas de salud es indispensable para que se logre su triple meta de mejorar la salud, proteger financieramente a los más vulnerables y propender por la satisfacción ciudadana. Como lo han demostrado los análisis más completos, la lista de fuentes de ineficiencias es larga, lo cual no debe sorprender en sistemas que propenden por la cobertura universal, y en donde se destinan grandes sumas de dinero. En la medida en que los sistemas son más complejos y de mayor tamaño, aumenta la probabilidad de que el afán de lucro o la falta de experticia produzcan focos de ineficiencia que pasen sin ser detectados o medidos.

La prestación de servicios de salud es uno de los escenarios más fructíferos para identificar y corregir ineficiencias en los sistemas de salud y además propender por la eficiencia. Algunos de los casos presentados aquí implican ganancias de eficiencia que no requieren de mayores inversiones. Por ejemplo, la integración y coordinación de equipos de trabajo y el seguimiento de guías y protocolos de práctica clínica, requieren voluntad y liderazgo. El caso de reuso seguro de mascarillas requiere apoyo institucional a procesos innovadores. Y el caso de gestión ambiental requiere compromiso institucional e investigación de literatura de mejores prácticas. Finalmente, el caso de los GRD, aunque requiere de una inversión importante en software y talento humano, resalta la necesidad de un cambio de cultura en las organizaciones prestadoras de servicios de salud hacia la toma de decisiones basada en evidencia.

Los casos aquí presentados se dan en el contexto sociocultural y político de Colombia. Se presentan como ejemplo de las múltiples preguntas de investigación que se presentan en el ámbito de la prestación de servicios, donde, no debe dudarse, existen muchas ganancias de eficiencia por lograr♦