Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Estudios Socio-Jurídicos

versión impresa ISSN 0124-0579

Estud. Socio-Juríd v.13 n.2 Bogotá jul./dic. 2011

La violencia sexual más allá de toda duda razonable: el uso de prueba y análisis de patrones en casos internacionales*

Sexual Violence Beyond all Reasonable Doubt: Using Pattern Evidence and Analysis for International Cases

A violencia sexual além de toda dúvida razoável: o uso de prova e análise de patróes em casos internacionais

Xabier Agirre-Aranburu**

Corte Penal Internacional

* Este artículo es la versión en español del artículo Sexual Violence beyond Resonable Doubt: Using Pattern Evidence and Analysis for International Cases. Publicado en Laden Journal of International Law 23 (2010), pp. 609-627.

** Analista superior en la Fiscalía (ÜTP, por su sigla en inglés) de la Corte Penal Internacional (CPI) desde el 2004, y, anteriormente, analista de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia (ONU TPIY 1997-2004). Ha participado en varios proyectos de investigación y capacitación en el campo de los delitos internacionales con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y diferentes universidades y ONG. Este artículo se basa en una ponencia del autor en el coloquio sobre "Violencia Sexual como Crimen Internacional: Enfoques Interdisciplinarios de Prueba", organizado por el Grotius Centre for International Legal Studies, Universidad de Leiden, en cooperación con el Center on Law and Globalization de la Universidad de Illinois, Escuela de Derecho, la American Bar Association y la Universidad de Tilburg, La Haya, 16-18 de junio 2009. Agradezco a mis colegas Gloria Atiba-Davis, Eirini Louppi, Laura Pla Aumatell, Gaelle Laroque, Eric Baccard y Jane O'Toole por su revisión y sus aportes, así como a la Escuela de Derecho de la American University Washington, la cual me apoyó como profesor visitante en el 2009. Correo electrónico:xabier.agirre@icc-cpi.int

Fecha de recepción: 8 de diciembre de 2010

Fecha de aprobación: 4 de abril de 2011

Para citar este artículo: Agirre-Aranburu, Xabier, "La violencia sexual más allá de toda duda razonable: el uso de prueba y análisis de patrones en casos internacionales", Revista Estudios Socio-Jurídicos, 2011, 13, (2), pp. 11-42.

RESUMEN

El éxito de las investigaciones de crímenes internacionales (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad) depende en gran parte de poder establecer el patrón delictivo. El patrón delictivo es el conjunto de características que tienen en común varios incidentes con relación a las víctimas, los perpetradores y el modus operandi. Las pruebas y los análisis con base en patrones han sido utilizados con éxito principalmente en las investigaciones de masacres, destrucciones y desplazamiento, pero su utilización en imputaciones de violencia sexual ha sido notoriamente más limitada. Es necesario cubrir este vacío por medio del establecimiento de métodos apropiados de recolección y análisis de datos. A nivel de la recolección de pruebas, la carencia de denuncias presentadas por las víctimas se debe suplir por medio de encuestas a las víctimas o por medio del análisis de la información secundaria disponible en diferentes fuentes. A nivel de análisis, la evidencia disponible debe ser evaluada de manera imparcial, independientemente de las ideas preconcebidas de las partes en conflicto y de los grupos de defensa de derechos, cumpliendo con los estándares y métodos científicos para el análisis cuantitativo, cualitativo y de sistemas de información geográfica (GIS). Un análisis de varias experiencias investigativas y de la jurisprudencia permitirá establecer la metodología más apropiada y será la manera más eficiente de ayudar a poner fin a la impunidad relacionada con los crímenes sexuales.

Palabras clave: patrón delictivo;investigación penal; genocidio; violación; violencia sexual.

ABSTRACT

Establishing the pattern of crime is fundamental for the successful investigation of international crimes (genocide, war crimes, and crimes against humanity). A pattern of crime is the aggregate of multiple incidents that share common features related to the victims, the perpetrators, and the modus operandi. Pattern evidence and analysis have been used successfully, mainly in the investigation of large-scale killings, destruction, and displacement; the use for sexual violence charges has been remarkably more limited. There is a need to overcome this gap by setting proper methods of data collection and analysis. At the level of evidence collection, under-reporting should be addressed through victimization surveys or secondary analysis of data available from different sources. At the level of analysis, the available evidence needs to be subject to impartial examination beyond the pre-conceptions of the conflict parties and advocacy groups, in compliance with scientific standards for quantitative, qualitative, and GIS (Geographic Information Systems)methods. Reviewing the different investigative experiences and jurisprudence will help to set the right methodology and contribute most efficiently to putting an end to the impunity regarding sexual crimes.

Key words: crime pattern; criminal investigations; genocide; rape; sexual violence

RESUMO

O presente artigo argumenta que se deve e como se pode trazer á justica aos perpetradores da violencia sexual no quadro dos conflitos armados como um crime internacional de transcendencia e nao como algo que surge como um "by product" de guerra. Este artigo analisa as concepcoes comuns que obstaculizam a judicializacao de casos, e explica como documentar os patroes do crime, os enlaces com as organizacoes armadas, e a responsabilidade dos responsáveis na lideranca do grupo. Todo isto a partir da análise das práticas e achados do CPI e da ICTY, os artigos académicos sobre o tema, e também na experiencia própria do autor. Além disso, uma análise original de como provar responsabilidade para crimes de violencia sexual, baseado nos casos internacionais, no qual sairao conviccoes, mas também na extensao das práticas de pesquisa e provacao de outros crimes internacionais.

Palavras chave: violencia sexual, responsabilidade em crimes de violencia sexual, Corte Penal Internacional, perpetradores, organizacoes armadas

INTRODUCCIÓN

Los organizadores del coloquio sobre "Violencia Sexual como Crimen Internacional: Enfoques Interdisciplinarios de Prueba", celebrado en La Haya entre el 16 y el 18 de junio del 2009, nos invitaron a proponer métodos que facilitaran investigaciones más efectivas de la violencia sexual en el contexto de crímenes internacionales (genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad). Este artículo se propone explorar el uso de patrones de prueba para este fin, particularmente en lo que concierne a funcionarios de alto rango, ya sea en jurisdicciones nacionales o internacionales.

Los crímenes internacionales abarcan con frecuencia un gran número de incidentes que pueden ser caracterizados como un patrón siempre y cuando presenten rasgos comunes respecto de los siguientes aspectos: a) el perfil de los perpetradores; b) el perfil de las víctimas; c) la distribución geográfica y cronológica del crimen; y d) el modus operandi del crimen. La agregación de múltiples incidentes en un patrón requiere un giro conceptual en cierto sentido similar al concepto de delito continuado (infraction continue, Fortsetzungstat) en el derecho penal, según el cual una serie de incidentes criminales cuyos rasgos clave se identifican son considerados conjuntamente como un solo delito. El concepto de "prueba de un patrón de conducta coherente" fue tenido en cuenta en la Regla 93 de las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). Los elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional (CPI) se refieren además al "contexto de un patrón manifiesto de conducta similar" en su definición de genocidio.

La investigación de los crímenes internacionales requiere a menudo medios probatorios y de análisis específicos para determinar la existencia o no de un patrón de crimen. La prueba y el análisis de patrones, desde el testimonio de expertos hasta las estadísticas y la cartografía del crimen, han sido utilizados exitosamente, principalmente en el caso de homicidios, destrucción masiva y desplazamiento, pero su uso en casos de violencia sexual ha sido notoriamente limitado. Tal como señalan Susana SaCouto y Katherine Cleary, "desafortunadamente, aunque los tribunales ad hoc han utilizado prueba indiciaria o patrones de prueba para establecer que un acusado ordenó ciertos crímenes, la revisión de los casos de violencia sexual y de género presentados ante estos tribunales indica que están mucho menos dispuestos a utilizar ese tipo de prueba en estos casos".1 En las páginas siguientes, se ofrecen algunas sugerencias para corregir esta deficiencia en las diferentes etapas del proceso, desde el establecimiento de los principios metodológicos correctos para la interpretación de las acusaciones de violencia sexual, hasta los estándares adecuados para la recolección de datos y los métodos de análisis más eficientes. Esperemos que el compromiso con los más elevados estándares de práctica científica y jurídica ayuden a presentar las pruebas sobre la violencia sexual a gran escala de la manera más veraz y eficiente.

1. principios metodológicos

La investigación de los patrones de violencia sexual, como la de cualquier otro delito, debe regirse por tres principios lógicos fundamentales: imparcialidad, legalidad y requerimientos de prueba graduales.

1.1. Imparcialidad

La creciente exigencia de justicia para las víctimas de la violencia sexual es un logro del movimiento feminista, cuya crítica principal respecto de la violación desde los años setenta es que el crimen ha sido negado o subestimado dentro de un sistema dominado por los hombres.2 Esta apreciación es esencialmente correcta, y el activismo feminista durante las últimas cuatro décadas ha sido crucial para abordar el problema en los medios de comunicación, las jurisdicciones nacionales y hasta en los tribunales internacionales.3

La crítica feminista sigue siendo válida y necesaria hoy en día. Consideremos los ejemplos siguientes. El historial del TPIR ha sido calificado de "vergonzoso" porque los "crímenes de violencia sexual nunca han sido incorporados completa y consistentemente a las investigaciones y a la estrategia de la Oficina del Fiscal".4 Según las evaluaciones de los expertos, tanto en el caso del TPIY como en el del TPIR es evidente una "tendencia a exigir que la fiscalía cumpla con estándares de prueba más altos en los casos de crímenes de violencia sexual y basada en el género".5

Como profesional experimentado, he visto cómo otros profesionales se niegan a manejar acusaciones de violencia sexual, ignoran la prueba relevante o, en algunos casos, imponen requisitos de prueba más elevados. Cuando redacté una acusación para un tribunal internacional a finales de los años noventa, mi modesto intento de incluir una referencia a la violencia sexual bajo el encabezamiento de "persecuciones" (como crimen contra la humanidad) fue rechazado por dos abogados de rango superior porque, en su concepto, "no había prueba suficiente".

Poco después, discutí el asunto con uno de ellos y quedé desconcertado cuando me explicó que como fiscal en su país siempre evitaba tratar la violencia sexual porque era algo "muy molesto y difícil de probar". Más recientemente, cuando dicté una conferencia a un grupo de jueces y fiscales de amplia trayectoria que estaban de visita en La Haya, las referencias a la violencia sexual fueron recibidas con risas y gestos de burla, y me preguntaron si los tribunales internacionales admitían mujeres investigadoras, dado que al parecer esta no era una opción en su país.

En el 2008, la investigación de la violencia poselectoral en Kenya reveló una "aparente falta de interés en los crímenes sexuales por parte de la policía", así como el hecho de que muchas acusaciones de violación no habían sido atendidas por la policía nacional.6 Incluso hoy en día, el software más comúnmente utilizado para el análisis de crímenes por las fuerzas policiales en todo el mundo, el i2 Analyst's Notebook, desarrollado en el Reino Unido, no incluye la violación en el menú de crímenes para analizar.7

La renuencia a investigar la violencia sexual parece derivar principalmente de dos factores: la falta de conciencia y sensibilidad de los equipos, generalmente liderados por funcionarios hombres de alto rango, y el hecho de que tratar con los aspectos íntimos de nuestras mentes o nuestros cuerpos constituye un cierto tabú o motivo de vergüenza. Los investigadores en los campos de la psicología cognitiva y la psicología del derecho podrían ayudar a analizar esos prejuicios y sugerir medidas correctivas (entre las cuales las más obvias son la evaluación de personal en la etapa de reclutamiento, capacitación específica, políticas y estándares claros, nombramiento de personal especializado y equilibrio de género en los equipos).

Pese a todo lo anterior, tratándose de investigaciones judiciales, las acusaciones de violencia sexual deben someterse a una consideración imparcial, tal como cualquier otro delito. La imparcialidad es un principio tanto de la metodología científica como de la jurídica. La investigación científica debe operar con hipótesis formuladas de manera imparcial, que luego se someten a comprobaciones neutrales con base en la evidencia para ser confirmadas, rechazadas o reformuladas, hasta que logre establecerse un hallazgo válido. La imparcialidad es también un deber legal del Fiscal de la CPI, quien debe "[...] establecer la veracidad de los hechos [...] y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes" (Estatuto CPI, art. 54).

La lógica de la investigación penal puede diferir de la lógica de los movimientos sociales. Quienes se dirigen a la opinión pública, como los medios de comunicación o las ONG, tienen que comunicar claramente la gravedad del crimen y la urgencia de actuar. Quienes deben establecer la verdad de acuerdo con el debido proceso necesitarán un manejo más imparcial y riguroso de los hechos. La investigación penal debe considerar críticamente al menos cuatro nociones frecuentemente mencionadas en la literatura de divulgación: la violencia sexual no es prevalente en todos los conflictos; no es necesariamente un "arma de guerra" estratégica; la falta de denuncia no es un hecho axiomático universal; y las mujeres no son las únicas víctimas.

El supuesto predominio de la violencia sexual en todos los conflictos armados. Lo que demuestra la investigación empírica es que existen grandes variaciones dependiendo de los conflictos y los actores, de manera tal que en muchos sí prevalece la violencia sexual mientras que en otros es mucho menor.8 Por ejemplo, Susan Brownmiller observa una significativa ausencia de violencia sexual por parte de las fuerzas del Vietcong durante la Guerra de Vietnam, lo cual, en su opinión, se debió principalmente a la prohibición estricta que los altos comandos hicieron cumplir, así como a la presencia de mujeres en las fuerzas de combate.9

La investigación comparativa de Wood demuestra que, "mientras hay violencia sexual en todas las guerras, el grado en que ocurre varía dramáticamente", de manera tal que los conflictos de Bosnia, Ruanda, Sierra Leona, Darfur y la ocupación soviética de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial son algunos de los ejemplos de alta frecuencia de violencia sexual, mientras que Palestina, El Salvador y Sri Lanka presentan un grado mucho menor.10 En tanto la investigación para proyectos de divulgación se enfoca típicamente en los casos de alta frecuencia, Wood se ha interesado en los casos de bajos índices de violencia sexual, con el fin de identificar los factores que la inhiben y demostrar que ese tipo de crimen no es inevitable en tiempos de guerra.

Por ejemplo, su análisis de la guerrilla Tamil de Sri Lanka revela que la mínima violencia sexual es el resultado de un cierto ethos puritano, de la necesidad de cooptar a la población civil y del hecho de que "la organización prohibe la violencia sexual y hace cumplir eficazmente esa decisión a través de una jerarquía militar estrictamente controlada en la que el castigo es rápido y severo".11

Resulta difícil identificar a nivel general los factores que contribuyen a una mayor o menor incidencia de la violencia sexual debido a la diversidad de los conflictos armados y a los diferentes tipos de violencia sexual. Entre los factores más relevantes, se encuentran los siguientes: las oportunidades para los perpetradores, en relación con la existencia de una población vulnerable en un territorio y un marco temporal dados; la agenda estratégica de los grupos armados para castigar o, por el contrario, ganarse la simpatía de la población civil; la cultura sexual y ética de las fuerzas de combate; la prohibición por parte de los comandos superiores y el grado en que impongan el cumplimiento; y la presencia de mujeres en las fuerzas de combate.

El supuesto de que la violación es un "arma de guerra" o un designio estratégico. Esta es una expresión muy común y probablemente útil para subrayar la importancia y la gravedad del crimen, pero la triste realidad es que la violación a gran escala puede ocurrir perfectamente sin designios superiores. Como observó Susan Brownmiller en 1975: "Después del hecho, la violación puede verse como parte de un patrón reconocible de terror nacional y subyugación. Y digo 'después del hecho' porque el impulso de violar no requiere de sofisticadas motivaciones políticas más allá del desprecio por la integridad física de las mujeres".12

La observación de Brownmiller sigue siendo válida y particularmente importante para las investigaciones criminales hoy en día. Por una parte, asumir que la violación obedece a una estrategia superior oculta el hecho más verídico y más grave de que, en un contexto de irrespeto por las mujeres (y a menudo también por los hombres), cualquiera puede cometer una violación en cualquier momento. Más aún, asumir que la violación ha sido ordenada o dirigida desde arriba puede orientar de manera errónea las investigaciones hacia esfuerzos por identificar órdenes o instrucciones que posiblemente nunca fueron dadas, y puede llevar a exagerar el caso en formas que serán difíciles de justificar ante un tribunal.

La agresión sexual, como cualquier otro tipo de agresión, puede causar perjuicios de largo plazo a la víctima o a su comunidad, lo cual es necesario tener en cuenta para evaluar la gravedad de la conducta; sin embargo, esto no significa necesariamente que esas consecuencias constituyan la motivación del agresor. Tal como lo expresa el viejo lema militar de "beauty and booty" ("belleza y botín"), la violación en tiempos de guerra se comete a menudo como una forma de saqueo sexual, en el cual la principal motivación del agresor es su satisfacción sexual inmediata. En palabras de Brownmiller, "[...] más allá de la lustrosa pátina de la excusa ideológica, también se trataba de violación entre la ligereza y frivolidad de unos hombres que se lo estaban pasando bien".13 Tal es la banalidad de la violación, lo cual no significa que tal violación sea menos grave, así como la "banalidad del mal" no le impidió a Hannah Arendt abogar por la pena de muerte para Adolf Eichmann.

Existen escenarios de violencia sexual claramente diferenciados en época de guerra, desde los más "oportunistas" a los más "estratégicos" y otras variantes (ver las tipologías incluidas en la sección 4.1 de este trabajo). Los comentaristas y profesionales dedicados al estudio de la violencia sexual tienden a ignorar el hecho obvio de que habitualmente el violador obtiene un orgasmo de su crimen, y con frecuencia no les gusta oír hablar de "oportunismo" porque temen que esto subestime la gravedad de los crímenes. La respuesta a estas preocupaciones es doble.

En primer lugar, la verdad debe prevalecer sobre la conveniencia retórica, y si hay verdad en la dimensión oportunista del crimen impulsado desde niveles inferiores, esto no debe ocultarse. Segundo, la violencia sexual oportunista también puede implicar una seria responsabilidad para los niveles más elevados de autoridad, solo que en diferentes escenarios de responsabilidad, tales como: a) estímulo deliberado, si los líderes crean deliberadamente la ocasión para la violación al dar carta blanca para hacerlo o al dar ejemplo mediante su propio comportamiento o con la tolerancia notoria y persistente una vez cometidos los hechos; b) causalidad implícita, si el crimen fue un resultado natural y previsible de las acciones puestas en marcha por los líderes; c) responsabilidad de mando, si los líderes, a sabiendas de que sus subalternos cometían crímenes, no hicieron nada para impedirlos o reprimirlos (de conformidad con el artículo 28 del Estatuto de la CPI).14

En el contexto de las investigaciones de la violencia sexual, las discusiones en torno a si la violación fue oportunista o estratégica son un reflejo del más amplio debate teórico sobre la etiología de la violación. Los autores cercanos al movimiento feminista han enfatizado los aspectos de construcción social y estímulo cultural.15 Aquellos autores que pertenecen al campo de la biología evolucionista han argumentado que la predisposición biológica más profunda de los hombres al sexo violento explicaría el predominio intercultural de la violación.16 Estas y otras teorías no deben considerarse como mutuamente excluyentes, dado que cada una de ellas puede ofrecer atisbos valiosos sobre las distintas dimensiones del crimen. Lo que más le serviría al investigador sería aprender de las distintas teorías y mantener una mente abierta ante los diferentes tipos de crímenes y sus distintas hipótesis causales.17

La supuesta falta de denuncia de casos de violencia sexual. Esto es la verdad, pero no es toda la verdad. Resulta claro que la violencia sexual no siempre se denuncia debido a diferentes factores entre los cuales se encuentran el temor a la represalia, la desconfianza en el sistema jurídico y su mal funcionamiento, el sentimiento de vergüenza y el temor al rechazo por parte de la pareja, la sociedad y el "mercado del matrimonio". Los estudios sobre diversas situaciones han demostrado que las tasas de denuncia oscilan entre un 5 y un 18% del total de las violaciones o asaltos sexuales cometidos: un 18% fue reportado en el caso de las víctimas sexuales en el Valle del Rift de Kenya durante la violencia poselectoral del 2007-2008;18 aproximadamente un 15% en el caso de las mujeres víctimas de violación en los Estados Unidos;19 y un 5% en el caso de los hombres víctimas de violación homosexual en las prisiones.20

Al mismo tiempo, se sabe por la evidencia histórica y forense que hay casos de denuncias excesivas y falsas. Como observó Brownmiller, en algunos casos la violación se ha denunciado y recalcado ampliamente por razones de conveniencia política o "propaganda de la atrocidad", como en los siguientes ejemplos: las noticias publicadas por los medios de comunicación belgas sobre la violación de monjas blancas en la República Democrática del Congo durante la guerra de independencia; los informes propagandísticos sobre la violación de mujeres blancas por parte de los indígenas norteamericanos durante las guerras del siglo xix en los Estados Unidos; la representación de las fuerzas alemanas como violadoras en la propaganda de la Primera Guerra Mundial; los falsos rumores de violaciones cometidas por el Vietcong diseminados por la inteligencia militar de los Estados Unidos en Vietnam; las falsas acusaciones de violación utilizadas por el Ku Klux Klan y otros como excusa para linchar a jóvenes negros inocentes en los Estados Unidos; y la proclamación de las víctimas de violación como héroes nacionales en Bangladesh después de la independencia en 1973.21

Las falsas acusaciones de violencia sexual son una realidad que, tal como sucede con cualquier otro crimen, obedecen a motivaciones personales o políticas. Si bien es difícil calcular su alcance, en todas las situaciones conocidas de violencia masiva esas falsas acusaciones parecen ser mucho menores, incluso anecdóticas, que la gran cantidad de acusaciones verdaderas. El recopilador de información estadística debe cuidarse de inducir acusaciones falsas por parte de fuentes que, en ciertos contextos, pueden querer complacer al entrevistador o pensar que pueden sacar ventaja de la denuncia.

Tal como recomendó la Organización Mundial de la Salud en el 2007: "Los entrevistadores deben asegurarse de no influenciar excesivamente a los participantes con su autoridad, actitud o comportamiento [...] la experiencia ha demostrado que los participantes pueden malinterpretar los objetivos de las entrevistas y/o malinterpretar si las entrevistas conducen directamente a un aumento en los servicios o acceso personal a ellos".22

El enfoque reduccionista en las víctimas mujeres. El único punto en que debe corregirse el análisis de Brownmiller y de algunas propuestas feministas posteriores es que el problema que identificaron no se limita "desprecio por la integridad física de las mujeres", porque la integridad de los hombres también se ve afectada en muchos casos de víctimas masculinas de violencia sexual.23 Por ejemplo, la investigación de campo de Lynn Lawry y su equipo halló un patrón bastante extendido de abuso sexual de los soldados en Liberia por parte de sus comandantes, compañeros de combate y enemigos.24

Más recientemente, la Comisión de Investigación de la Violencia Poselectoral (CIPEV, por su sigla en inglés) en Kenya halló en el 2008 varios crímenes sexuales contra hombres y no le fue posible entrevistar a ninguna de las víctimas: "La trágica novedad de esta experiencia indicaba que había aún menos grupos de apoyo para los hombres que para las mujeres. Eso, sumado a la humillación de las violaciones, hizo que ninguno de los hombres víctimas se presentara a declarar ante la Comisión, algo que ésta entendía pero que no obstante consideró lamentable".25

El problema de la denuncia insuficiente parece ser bastante agudo en el caso de los hombres víctimas, dado que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), "en la comunidad de investigadores en el campo de asuntos humanitarios y violencia sexual, existe una muy limitada conciencia y conocimiento de la violencia sexual en contra de los hombres y los niños en un contexto de conflicto".26 A pesar de toda la información disponible, las víctimas masculinas han sido totalmente ignoradas en las resoluciones clave adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU respecto de la violencia sexual en los conflictos armados (resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889, adoptadas entre el 2000-2009).

1.2. Legalidad

La definición jurídica de crimen debe orientar toda investigación criminal y con frecuencia condiciona su eficiencia: los crímenes claramente definidos tienden a ser más fáciles de investigar y de probar exitosamente ante un tribunal que aquellos con definiciones complejas. Por lo general, se considera que el homicidio es un crimen claramente definido, lo cual lo convierte en la fuente de los datos más sólidos para la investigación criminológica y penal. Así mismo, los métodos estadísticos han sido utilizados con mayor frecuencia para obtener datos sobre los homicidios y la mortalidad.27 En contraste, el crimen de guerra conocido como "ataque desproporcionado", por ejemplo, tiene una definición bastante intrincada, que exige la comparación entre dos conceptos vagamente definidos y antitéticos (ventaja militar anticipada vs. daños resultantes a civiles) de acuerdo con la presunta percepción del sospechoso.

La definición jurídica de la violación según el derecho internacional, dada tanto por el derecho positivo como por la jurisprudencia, es particularmente sólida en el sentido de que no exige que la víctima tenga la condición de civil (dados los elementos contextuales, en el derecho internacional la violación siempre está prohibida bajo uno u otro crimen, así la víctima sea un civil o no), no admite justificaciones por razones de "necesidad militar", y es poco probable que las defensas basadas en el consentimiento tengan mucho peso en un contexto de coerción y violencia masivas.28 Esta claridad jurídica respecto de la violación debe conducir a la recolección de datos y pruebas sólidas. Otros tipos de crímenes sexuales que han sido definidos más recientemente y sobre los cuales hay menos jurisprudencia pueden ocasionar mayores dificultades cuando se trata de establecer sus elementos objetivos y subjetivos.

Aun así, algunos de los elementos contextuales del crimen, tales como la vinculación con un conflicto armado en el caso de un crimen de guerra, o la existencia de una política superior diseñada para atacar a la población civil, en el caso de los crímenes contra la humanidad, pueden dar pie a dificultades especiales. Establecer esos elementos puede ser problemático en el caso de los crímenes sexuales, como lo es en el caso de cualquier otro crimen, si se cometen con frecuencia al margen y más allá del contexto de conflicto armado o ataque contra la población civil. Este podría ser el caso en un país como Colombia, donde los crímenes graves tienen con frecuencia vínculos ambivalentes tanto con el conflicto armado como con la delincuencia común.

1.3. Estándares de prueba

Los procesos de investigación y enjuiciamiento deben ajustarse a estándares de prueba que se elevan gradualmente, desde la mera sospecha, a una creencia razonable que justifique la decisión de acusar por parte de un juez o un fiscal, hasta la certeza "más allá de toda duda razonable" exigida por los jueces para emitir una sentencia de culpabilidad individual. Para una "base razonable" inicial, los informes generales podrían ser suficientes para establecer el patrón como elemento objetivo del crimen, siempre y cuando sean creíbles y relevantes para el alcance del caso. Para un estándar más elevado durante la etapa del juicio, habría que tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Comunicación. Los datos recolectados para la investigación pueden estar sujetos a una obligación de comunicación ante las partes durante la fase de juicio, por exigencia de la ley o solicitud específica de la defensa o de los jueces. Dichas obligaciones de comunicación se consideran una garantía para el acusado y su derecho a evaluar la calidad de los medios de prueba relevante para el caso. En la etapa de recolección de información, pueden considerarse las siguientes alternativas: a) recopilar datos anónimos válidos solamente para fines estadísticos, de manera tal que no fuera necesario revelar la identidad de la fuente; b) obtener el consentimiento informado de la fuente para la eventual comunicación de sus datos personales.29

• Credenciales. En los casos de testimonio de experto o pericial, es muy probable que los jueces y la defensa hagan preguntas respecto de las credenciales profesionales y la neutralidad de los testigos. Esta es una práctica común en el litigio y cualquier testigo experto debe estar preparado para presentar sus credenciales y responder preguntas críticas al respecto.30 La idoneidad de los recolectores de datos, por ejemplo, respecto de sus destrezas lingüísticas, también puede someterse a escrutinio.31

• Metodología científica. La prueba estadística debe ser producida de acuerdo con la metodología científica estándar, aceptada por la comunidad científica, sometida a evaluación de pares y adecuadamente referenciada y justificada. Es muy probable que cuestiones relacionadas con la recolección de datos y las técnicas de muestreo sean sometidas a discusión. Dado que los jueces posiblemente carezcan de la pericia científica necesaria para comprender la metodología de la estadística o de otras disciplinas científicas, lo cual conduciría a una apreciación insuficiente de la prueba, podría necesitarse un esfuerzo pedagógico por parte del testigo experto. Aun así, es probable que los jueces quieran establecer salvaguardas metacientíficas mediante el nombramiento de un experto independiente o la solicitud de evaluación dirigida a varios expertos que actúen de manera independiente (tal como se ha hecho en algunas jurisdicciones para la identificación de ADN).

• Expertos de la defensa. Es probable que el acusado llame a expertos para que, en representación suya, cuestionen la prueba presentada por la fiscalía, ya sea en el área de estadística, ciencias forenses o, incluso, de contexto cultural. Por ejemplo, la defensa ha presentado testimonio experto respecto de las estadísticas del crimen en varios casos del TPIY (Galic, Milutinovic y otros).

• Contrainterrogatorio. Es posible que los expertos o investigadores que atestigüen en la Corte sean sometidos a un contrainterrogatorio hostil por parte de la defensa, buscando suscitar dudas sobre cada uno de los aspectos anteriores.

2. RECOLECCIÓN DE DATOS

Los siguientes tipos de datos deben tenerse en cuenta para la investigación de patrones de violencia sexual:

• Encuestas. La información sobre la victimización puede obtenerse a través de encuestas por muestreo, las cuales deberán cumplir con los estándares científicos relativos al diseño de la estrategia de muestreo, la recolección de datos y el análisis, de la misma manera en que se llevan a cabo las encuestas en otros campos de investigación científica (criminología, epidemiología, demografía, etc.). Algunos ejemplos son las encuestas realizadas en Sierra Leona y Liberia, y entre los refugiados de Darfur en Chad.32 Siempre y cuando sean científicamente sólidos, los datos obtenidos a partir de encuestas diseñadas específicamente podrían proporcionar la mejor prueba de patrones, aunque una posible desventaja serían las exigencias presupuestarias.

• Información médica. La información sobre el tratamiento médico de las víctimas puede proporcionar pruebas importantes del patrón, siempre y cuando las víctimas hayan buscado asistencia médica, los prestadores de servicios hayan registrado debidamente esa atención y los posibles sesgos (debidos al acceso desigual a los servicios de salud, a factores políticos u otros) puedan ser identificados y controlados.33 Los derechos de las víctimas a la privacidad deben respetarse mediante un consentimiento informado como prerrequisito para la recolección de datos, o, alternativamente, mediante solicitud dirigida al tenedor de la información (hospitales u otras instituciones) para que generen estadísticas sin divulgar datos personales. Por ejemplo, los datos sobre violencia sexual suministrados por distintos hospitales en Kenya fueron usados en la investigación sobre la violencia poselectoral en el 2007-2008.34 Otra opción sería la información sobre exámenes clínicos realizados por expertos para fines de la investigación sobre víctimas que ofrecen cooperar voluntariamente.

• Denuncia de crímenes. Se trata de los datos recopilados por los organismos de orden público o de derechos humanos con base en las acusaciones de las víctimas. Por ejemplo, la información sobre violaciones recogida por la ONU en la República Centroafricana contribuyó enormemente a la evaluación del patrón relacionado con el conflicto armado en ese país en el 2002-2003.35

• Informes públicos. Siempre y cuando haya cobertura adecuada y las fuentes sean fiables, los informes de agencias de noticias u otras fuentes públicas tienen un gran potencial en vista del acelerado desarrollo de los medios electrónicos. Entre los ejemplos de esto, se encuentran el monitoreo de las denuncias de crímenes en Darfur e Irak, así como las nuevas opciones exploradas en el proyecto Ushahidi: opciones basadas en la web, con contenidos generados por los usuarios desde el 2008 en Kenya, República Democrática del Congo, Gaza y otros lugares.36

• Registros internos. En algunos casos, los perpetradores y sus sistemas generan datos valiosos sobre sus propios crímenes. El ejemplo más notable son los registros sobre el Holocausto producidos por la SS alemana, los cuales fueron sometidos a análisis por parte del estadístico oficial de la SS con el fin de evaluar el proceso de exterminio.37 Datos similares podrían existir en los casos de cautiverio sistemático o esclavitud sexual.

• Información del perpetrador. Los datos no deben limitarse a las víctimas, puesto que la información sobre el perfil, el comportamiento y las reglas de los perpetradores pueden ser igualmente relevantes para analizar patrones, tal como lo ha comprobado la investigación pionera de Wood. Estos datos pueden referirse a las palabras de los perpetradores mientras cometen el crimen o a las reglas adoptadas formal o informalmente por la fuerza agresora.

• Datos indirectos. Los datos relacionados con las consecuencias de la violencia sexual pueden ser valiosos como pistas o prueba indiciaria, entre ellos los valores atípicos en las cifras de embarazo, las infecciones de transmisión sexual, los síntomas de trauma, los abortos, el consumo de ciertas drogas o ciertos exámenes. Este tipo de información podría obtenerse a partir de diferentes tipos de registros y luego ser sometida a análisis secundarios, o puede recolectarse específicamente a través de censos o encuestas al efecto. Por ejemplo, en 1993 un equipo de la ONU encontró en la antigua Yugoslavia, dentro de una muestra limitada, 119 embarazos producto de la violación, y, asumiendo de manera conservadora que el 1% de las relaciones sexuales resultan en embarazo, estimó 11.900 violaciones relacionadas con el marco de la muestra como un indicador de la gran escala del patrón.38 También se han explorado los indicadores de salud mental para analizar la violencia sexual en el período posterior al huracán Katrina.39 Como cualquier otro tipo de evidencia circunstancial, los datos indirectos deben ser considerados con cautela, principalmente para fines de corroboración.40

En las investigaciones criminales, no se puede aceptar la información literalmente y por ello los tipos de datos mencionados anteriormente están sujetos a los métodos estándar de evaluación de fuentes, mediante criterios tales como credibilidad, fiabilidad y demás. Al trabajar con información de calidad limitada, será necesario reconocer esas limitaciones, operar con rangos e intervalos de confianza y presentar los hallazgos de conformidad con ello.

El muestreo de datos es una técnica común en la estadística y otros métodos de investigación de patrones de crimen. A otro nivel, el muestreo de incidentes es una técnica común para construir un caso jurídico en torno al patrón de crimen. Los incidentes se escogen de manera similar a los "estudios de caso", como representativos de un patrón general. Este enfoque fue utilizado, entre otros, en los juicios a las Juntas en Argentina, por las Comisiones de Verdad de Guatemala y Perú (donde le dieron el nombre de "casos ilustrativos" a las muestras), por la Comisión de Investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia (donde los llamaron "casos primarios") y en varios casos que involucraban a funcionarios de alto nivel presentados ante el TPIY, el TPIR y la CPI. La medida en que ciertos incidentes sean representativos de un patrón más amplio de crimen tendrá que ser evaluada caso por caso teniendo en cuenta las características del patrón.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

La prueba disponible será sometida a análisis utilizando diferentes métodos que se originan en las investigaciones nacionales de los crímenes, las ciencias sociales, los informes de derechos humanos y la práctica de los tribunales internacionales.41

3.1. Tipologías

Con frecuencia se requiere alguna tipología para clasificar las distintas clases de violencia sexual y ayudar en el análisis de patrones. Las disposiciones relevantes de la ley pueden suministrar una tipología legal, por ejemplo, los seis tipos definidos en los artículos 7° y 8° del Estatuto de la CPI: "Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable". La mutilación genital no está incluida en esta lista y puede valer la pena incluirla en cualquier tipología analítica, a la vista de la gravedad y la extensión de esta conducta.

También se han definido tipologías factuales, por ejemplo, en el informe final de la Comisión de Expertos de la ONU para la ex-Yugoslavia (1994), la cual halló los siguientes cinco tipos de violencia sexual: i) "ataque sexual en conjunción con el saqueo y la intimidación del grupo étnico objetivo [...] antes del inicio de la lucha generalizada en la región"; ii) "ataques sexuales en conjunción con la lucha en un área, incluyendo a menudo la violación de mujeres en público"; iii) ataque sexual en los centros de detención tanto de hombres como de mujeres; iv) "ataques contra las mujeres con el fin de aterrorizarlas y humillarlas, con frecuencia como parte de una política de 'limpieza étnica"; y v) la esclavitud sexual de las mujeres.42

Esta tipología da un panorama útil pero no es totalmente coherente en cuanto a los criterios utilizados: mientras que el tipo iv tiene que ver con el motivo, otros tipos se relacionan con la cronología u otros aspectos, lo cual podría ocasionar una cierta superposición y confusión en el análisis. Los motivos diferentes a aquellos "estratégicos" mencionados en el tipo iv fueron dejados de lado por la Comisión de Expertos.

Con respecto a la violencia sexual, la CIPEV (2008) en Kenya halló que "distintos perpetradores actuaron por motivos diferentes", e identificó tres tipos principales: i) como "un medio utilizado para presionar a las personas para que dejaran sus hogares, como represalia por haber votado por el candidato, la tribu o el partido equivocado, y, en conjunción con eso, para humillar y degradar a las personas y a las comunidades y sumirlas en un abismo de impotencia"; ii) en otras áreas, "la violencia sexual fue un acto oportunista llevado a cabo en un contexto de desorden y vacío de poder rayano en la anarquía"; iii) trata sexual abusiva impuesta a las mujeres desplazadas.43 Esta tipología parece ser más coherente al considerar las diferentes "razones" o motivos subyacentes a los crímenes y al presentar la dicotomía entre crímenes oportunistas y estratégicos que es tan frecuente en los escenarios de violencia masiva.

Las tipologías factuales, que son específicas a una situación, pueden ser ampliadas mediante la consideración de los siguientes tipos muy frecuentes:

• Oportunistas. Tal como se discutió antes, se trata de un tipo de saqueo sexual decidido por el perpetrador directo que busca su propia satisfacción sexual, aprovechando la oportunidad que le ofrece el estado de indefensión de la víctima y posiblemente otros factores.

• Estratégicos. Se refiere a los crímenes utilizados como medio para aterrorizar, expulsar o subyugar a la víctima y posiblemente a su comunidad. Esto se puede hacer evidente en conductas que no le proporcionan satisfacción sexual al perpetrador (esterilización, mutilación o penetración con objetos), o cuando la agresión se hace pública con el fin de ofender a la población en general.

• Cautiverio. Los escenarios de violencia sexual en condiciones de cautiverio combinan aspectos oportunistas y estratégicos, puesto que la agresión puede ser realizada para la satisfacción propia del perpetrador directo, mientras que la oportunidad de cometer el abuso ha sido construida sistemáticamente por aquellos que establecieron el régimen de cautiverio. Este tipo de crimen puede incluir escenarios de secuestro, esclavitud sexual, abuso en los centros de detención, "matrimonio" forzado o abuso sexual de los niños combatientes. Los crímenes cometidos en un contexto de cautiverio, sean sexuales o no, son por lo general más fáciles de investigar en lo que concierne a la responsabilidad de los dirigentes. Los casos clave de violencia sexual presentados ante el TPIY se centraban en escenarios de cautiverio (violaciones en el campo de detención de Celebici, violación y tortura por parte de Furundzija, esclavitud sexual en Foca, mutilación genital en el campo de detención de Omarska).

3.2. Bases de datos

Los datos disponibles tendrán que ser registrados en una base de datos relacional diseñada de acuerdo con los estándares analíticos y los requisitos técnicos adecuados. Las bases de datos son prácticamente indispensables para manejar largas series de informes y analizar sus rasgos comunes, y en las últimas dos décadas se han desarrollado varios modelos en los campos de la investigación policial, las investigaciones de derechos humanos y las ciencias sociales. Cualquier persona puede desarrollar una base de datos de formato simple con una hoja de cálculo, siempre y cuando se definan correctamente las categorías, los insumos sean coherentes y las fuentes sean fiables y completas.

En el campo de las investigaciones de derechos humanos, se han desarrollado e implementado modelos muy útiles de bases de datos en numerosas situaciones desde los años noventa, como, por ejemplo, el modelo "who did what to whom?" (¿quién le hizo qué a quién?) de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, por su sigla en inglés) y el modelo Huridocs.44 Las bases de datos más avanzadas deben proporcionar aplicaciones objeto-relacionales (vínculos a los archivos electrónicos originales que contienen la información o imágenes escaneadas de los registros originales en físico), estadísticas descriptivas, gráficas y acceso remoto o a través de la web. La selección del modelo de base de datos más adecuado dependerá de los recursos humanos y técnicos disponibles.

3.3. Estadísticas

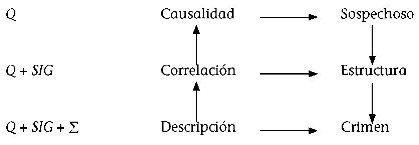

A la pregunta de si las estadísticas pueden utilizarse como prueba de patrones de violencia sexual en casos que involucren a funcionarios de alto rango, la respuesta es que sí, dado que ya se han usado exitosamente métodos similares para otros crímenes en los tribunales internacionales, así como para varios otros asuntos en jurisdicciones nacionales.45 La cuestión es qué es exactamente lo que las estadísticas pueden probar y cuál es su fuerza probatoria. La respuesta se relaciona con la siguiente secuencia lógica que debe guiar el análisis de patrones en casos de funcionarios de alto rango: descripción → correlación → causalidad.46

Por lo general, la construcción conceptual de los casos de funcionarios de alto rango comprende tres componentes principales: la "base del crimen", entendida como la base de una pirámide compuesta por el patrón de múltiples incidentes; las estructuras organizacionales que se utilizaron como medio para cometer el crimen; y el sospechoso individual que supuestamente sea el "más responsable" del patrón de crimen que se encuentra en la cúspide de la construcción. La secuencia lógica del análisis debe corresponder en general a las tres áreas principales del caso, y diferentes tipos de métodos suelen ser más relevantes en las distintas etapas (Q = cualitativo, Σ = cuantitativo y SIG = sistemas de información geográfica):

Descripción. El primer paso requiere una mera descripción del patrón como tal, incluyendo estimativos del número de víctimas e incidentes, su distribución geográfica y cronológica, y el perfil de las víctimas y los perpetradores. Se pueden utilizar métodos cualitativos, cuantitativos y de SIG, y las estadísticas descriptivas pueden hacer un aporte probatorio singular para una evaluación más exacta y objetiva del patrón de crimen. Esta ha sido la experiencia del Fiscal del TPIY desde el año 2000 con el uso de las estadísticas para la descripción de patrones de crimen.47

La pericia surgió principalmente del campo de la demografía, liderada por Helge Brunborg y Ewa Tabeau, quienes usaron datos provenientes de fuentes múltiples (información de censos, registros de exhumaciones, datos del CICR sobre personas desparecidas, información suministrada por ong, etc.).48 Estas pruebas fueron admitidas por los jueces y contribuyeron a condenas en los casos de Krstic, Blagojevic y Jokic (por los asesinatos masivos en Srebrenica en julio de 1995), Galic (por el sitio de Sarajevo y las resultantes lesiones y muertes de civiles entre 1992-1995) y Brdanin (por las persecuciones en la Krajina de Bosnia que incluyeron miles de asesinatos).

La mayor parte de este trabajo se basó en diferentes técnicas de conteo, cotejo y manejo de los registros individuales existentes, los cuales permiten un enfoque relativamente seguro y sólido siempre y cuando los registros sean fiables. En el caso de Galic, se empleó un método más complejo de "estimación por sistemas múltiples" (ESM) para calcular el total de la población victimizada con base en los censos existentes y otros tipos de datos.

La ESM es un método para realizar estimaciones cuantitativas con base en ciertas extrapolaciones a partir de cotejos entre distintas muestras que deben haber sido recolectadas aleatoria e independientemente unas de otras. Las muestras pueden recolectarse específicamente para la estimación o pueden encontrarse y utilizarse a modo de análisis secundario (análisis de datos recolectados originalmente para otro fin). En este último caso, es realmente muy difícil cumplir con o corregir las precondiciones para la recolección de datos en un contexto de victimización durante la guerra, y, así, la validez del método es discutible.49

Desde el 2004, el Fiscal de la CPI ha utilizado las estadísticas descriptivas en todas las investigaciones, tanto internamente para fines de situación y selección de casos (incluyendo evaluaciones de la gravedad del crimen y los grados de responsabilidad de los dirigentes) como para sustentar las solicitudes de órdenes de detención ante los jueces (desde la solicitud para la detención de Kony y otros en Uganda hasta la solicitud para aquella del presidente Bashir de la República de Sudán).

Correlación. Una vez descrito el patrón del crimen como tal, es necesario analizar su correlación con las acciones de las estructuras relevantes, tales como ofensivas militares, órdenes, nombramientos, despliegues militares, acuerdo de paz y otros. Será difícil evaluar las correlaciones estadísticamente porque la información disponible es rara vez lo suficientemente completa. Las correlaciones pueden presentarse de manera no estadística simplemente mediante la descripción del flujo cronológico de los eventos, la presentación de líneas de tiempo paralelas o la utilización de SIG para cartografiar la superposición entre el patrón del crimen y ciertas unidades o recursos.

Causalidad. Como todo estudiante de ciencias sociales sabe, la correlación no constituye causalidad, y en las investigaciones criminales, las correlaciones suelen ser solamente uno de los elementos que contribuyen a establecer la cadena de causalidad. La causalidad criminal se refiere a la conducta específica del sospechoso individual y por lo general se basa en complejas valoraciones cualitativas de los modos de responsabilidad y de los elementos mentales (entre ellos, el posible conocimiento de hechos particulares, la intención específica, el contexto material, las capacidades personales, etc.). Por lo general, este tipo de juicio cualitativo se ve informado por el testimonio de personas con acceso a información privilegiada o de otros testigos que interactuaron directamente con el sospechoso, así como por los registros de declaraciones públicas, comunicaciones interceptadas o documentos internos.

La Fiscal del TPIY se encontró con problemas cuando pasó de un tipo de análisis estadístico meramente descriptivo al más ambicioso análisis de la causalidad, fusionando en cierto modo la secuencia lógica de descripción-correlación-causalidad. Este intento se realizó por primera vez en el juicio contra Slobodan Milosevic por los crímenes cometidos en Kosovo, el caso de la más alta autoridad civil enjuiciada por el Tribunal. La Fiscal contrató a un experto externo para que presentara prueba estadística relacionada con las deportaciones y los asesinatos masivos en Kosovo.50

El experto presentó su informe y dio su testimonio en el 2002, y fue sometido a contrainterrogatorio por el propio Milosevic. Más allá de la estadística descriptiva, el experto definió ciertas hipótesis causales y les aplicó pruebas de regresión. Una pregunta interesante que surgió durante el contrainterrogatorio fue la de por qué el análisis estadístico se había enfocado en solamente uno de los segmentos de la población de Kosovo, a saber, los albaneses, cuando los serbios también habían sido víctimas de desplazamiento masivo.

El testigo respondió que el alcance del caso, tal como lo había definido la Fiscal, era ese, lo cual era cierto, pero plantea dudas sobre la validez de los hallazgos: si el análisis se limita a un solo grupo, sin el beneficio de la evaluación comparada, resulta difícil determinar si se estaba apuntando a un grupo en particular. El acusado planteó también un punto válido al preguntar acerca de la selección de las hipótesis causales, de las que se podría decir que son arbitrarias o que presentan falsos dilemas, dado que el desplazamiento y la violencia a gran escala pueden ser el resultado de múltiples factores que no se excluyen mutuamente. No sabemos qué pensaron los jueces de esta prueba estadística porque desafortunadamente el proceso terminó sin veredicto debido a la muerte del acusado.

Cuando el mismo experto presentó su análisis estadístico y su testimonio durante el juicio en contra de Milutinovic y otros en el 2008, los jueces lo desestimaron porque consideraron que ni los datos ni los métodos eran fiables. Los jueces estuvieron parcialmente de acuerdo con la crítica presentada por el testigo experto para la defensa y apreciaron que los datos eran inconsistentes y que el análisis de la causalidad era reduccionista.51 Posteriormente, hay que reconocerlo, una asociada del experto realizó una revisión exhaustiva de esta experiencia y halló una serie de lecciones importantes para mejorar el uso de la prueba estadística.52 En todo caso, los jueces sí condenaron al acusado, con lo cual queda sin responder la pregunta acerca de cuál habría sido exactamente el valor adicional de la prueba estadística.

3.4. Cartografía del crimen

Cartografía del crimen ("crime mapping") es el término estándar para referirse al uso de SIG (sistemas de información geográfica) en el análisis de crímenes. Incluye desde dibujos manuales básicos hasta la cartografía computarizada, pasando por la georreferenciación, las bases de datos geográficas (que cotejan datos descriptivos con datos geométricos) y la geoestadística.53 Siempre y cuando los datos geográficos y de otro tipo sean lo suficientemente precisos, la cartografía del crimen debe utilizarse para analizar los patrones de violencia sexual en la misma medida en que ha sido utilizada para otros crímenes en jurisdicciones nacionales e internacionales. Cuando no se cuenta con coordenadas geográficas precisas (lo cual sucede con frecuencia) para los incidentes específicos, la agregación mediante unidades geográficas más amplias (distrito, provincia) puede ofrecer una aproximación válida.

Desde el 2004, el Fiscal de la CPI ha utilizado técnicas de cartografía del crimen en todas las investigaciones, incluso para las presentaciones ante los jueces, ya sea ubicando incidentes y eventos relevantes en mapas, empleando animaciones para mostrar el flujo de los eventos a través de áreas relevantes, analizando y codificando imágenes satelitales, o usando datos de teledetección para la topografía tridimensional. Por ejemplo, en el caso de Bemba, los datos sobre violaciones y otros crímenes fueron trazados en mapas animados para analizar la correlación con las operaciones militares; y, en el caso de Bashir, los datos sobre crímenes y la población de tribus se trazaron con el fin de analizar las correlaciones que indicaran un dolo específico (en ambos casos se presentaron los mapas ante los jueces).

3.5. Testigos de patrones

La utilización de testigos que tengan una visión general de los crímenes es una práctica común para identificar patrones de crímenes internacionales y presentarlos ante el tribunal a cargo del juicio. Los antecedentes de esto se remontan a los juicios de Tokio, cuando los misioneros que habían presenciado la "violación de Nanking" fueron llamados como testigos por la Fiscalía debido a que se habían podido mover por la ciudad mientras ocurrían las violaciones y otros crímenes.54 Por ejemplo, tal como se mencionó antes, el testimonio de Binaifer Nowrojee ante el TPIR y de Beth Vann ante el Tribunal Especial para Sierra Leona (SCSL, por su sigla en inglés) son antecedentes valiosos.55

Entre los testigos de este tipo se encuentran trabajadores de campo, investigadores, periodistas, observadores internacionales o líderes y autoridades locales, siempre y cuando sean fiables, presten su consentimiento y no tengan algún conflicto profesional o jurídico con sus responsabilidades primordiales. Con frecuencia, las declaraciones de estos testigos se sustentan en los informes que ellos mismos produjeron en el momento de los hechos (una técnica que ya había sido utilizada en los juicios de Tokio y bastante explotada en los diferentes tribunales internacionales).

CONCLUSIONES

La evidencia y el análisis de patrones han sido empleados con éxito pero de manera limitada para la investigación de la violencia sexual en casos internacionales y deben desarrollarse aún más a distintos niveles.

A nivel organizacional, la tendencia de las instituciones policiales y judiciales a desatender la violencia sexual debe ser abordada seriamente, desde las instancias más altas de gerencia y dirección hasta los niveles de reclutamiento, investigación, litigio y jueces. La conciencia de la seriedad de la violencia sexual debe ser un prerrequisito para trabajar en la investigación de crímenes internacionales y los profesionales de este campo deben ser instruidos y saber cómo buscar activamente los medios de prueba relevantes e interactuar con empatía con víctimas y testigos. La definición clara de la violación según el derecho internacional no admite excusas; por el contrario, sienta las bases para fundamentos probatorios particularmente sólidos.

A nivel de la recolección de las pruebas, es necesario abordar el problema de la falta de denuncia y sacar a la luz la enorme "cifra oscura" de los crímenes sexuales, que sigue siendo desconocida. Las encuestas específicas sobre victimización podrían producir la prueba más completa y adecuada, para lo cual se requerirá una metodología apropiada, así como asignación de recursos. La prueba enfocada en el perpetrador es crucial: conocer el punto de vista y la motivación del perpetrador es esencial para las investigaciones criminales exitosas. El análisis secundario de datos médicos y de otro tipo puede ser sumamente útil, siempre y cuando las víctimas suministren su consentimiento informando o las autoridades y los profesionales de la salud transmitan la información adecuadamente. Los datos indirectos también deben tenerse en cuenta en la medida en que sea posible y razonable hacerlo. Los creadores y recolectores de datos claramente necesitan capacitación especial.

A nivel del análisis, la evidencia disponible debe someterse a examen imparcial, más allá de las preconcepciones de las partes en conflicto o los grupos de activismo y divulgación. Puede resultar necesario considerar críticamente algunos de los argumentos comunes en los medios de comunicación y otras fuentes con el fin de evitar exageraciones dañinas tanto para la verdad como para el caso en los tribunales. El análisis debe evitar incurrir en falacias causales y de otro tipo y cumplir con estándares científicos relevantes para que los métodos cuantitativos, cualitativos y cartográficos puedan presentar los mejores hallazgos sobre la descripción, las correlaciones y la causalidad de los patrones. Por ello, es necesario planear y asignar recursos para el trabajo de análisis desde el comienzo de la investigación. Se requiere también una revisión exhaustiva de las diferentes experiencias y lecciones aprendidas en el campo de las investigaciones de crímenes sexuales internacionales, a nivel profesional y académico. La capacitación de los fiscales y jueces los preparará para entender mejor la evidencia y el análisis de patrones.

Esta no es una tarea imposible. Se trata solamente de reunir las experiencias y los recursos disponibles con el propósito claro de poner fin a la impunidad para los crímenes de violencia sexual.

1 SaCouto, Susana & Cleary, Katherine, "The Importance of Effective Investigation of Sexual Violence and Gender-Based Crimes at the ICC", American University Journal of Gender, Social Policy and the Law, 2009, 17, pp. 338-358, p. 353.

2 Ver, entre otros, la obra pionera de Susan Brownmiller, Against our Will. Men, Women and Rape, 1975. Le agradezco a Patricia Viseur-Sellers el haber compartido su pericia y haberme señalado por primera vez las investigaciones de Brownmiller en 1997, en el contexto de nuestro trabajo en la Fiscalía del TPIY Para un panorama de los avances realizados, ver Viseur-Sellers, P., "Gender Strategy Is Not a Luxury for International Courts", American University Journal of Gender, Social Policy and the Law, 2009, 17, p. 301. Para investigaciones empíricas relacionadas, ver Rafter, Nicole H. & Heidensohn, Frances (eds.), International Feminist Perspectives in Criminology, 1995.

3 Para un panorama de la jurisprudencia internacional, ver, entre otros, De Brouwer, Anne-Marie L. M., Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence. The ICC and the Practice of the ICTY and the ICTR, 2005; Askin, K. D., War Crimes Against Women. Prosecution in International War Crimes Tribunals, 1997; Askin, K., "The Jurisprudence of International War Crimes Tribunals: Securing Gender Justice for Some Survivors", en Durham, H. & Gurd, T. (eds.). Listening to the Silences: Women and War, 2005, p. 125; Agirre Aranburu, X., "Los delitos de agresión sexual en el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la Antigua Yugoslavia", en Luengo, S. D.; Stoffels, R. A. & Caballero, S. S., Violencia contra las mujeres en conflictos armados, Valencia, 2003, p. 39; Luping, D., "Investigation and Prosecution of Sexual and Gender-Based Crimes before the ICC", American University Journal of Gender, Social Policy and the Law, 2009, 17, p. 433, así como los informes periódicos de la Iniciativa de Mujeres por la Justicia de Género, en <http://www.iccwomen.org/>. Nótense la fuerte denuncia y las medidas sobre violencia sexual contra mujeres y niños (sin mencionar a las víctimas masculinas adultas) contenidas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la onu, entre ellas UN Doc. S/RES/1325 (2000), UN Doc. S/RES/1820 (2008), UN Doc. S/ RES/1888 y UN Doc. S/RES/1889 (2009).

4 Nowrojee, Binaifer, "Lost Opportunity for Justice: Why Did the ICTR Not Prosecute Gender Propaganda?", en Thompon, A. (ed.), The Media and the Rwanda Genocide, 2007, p. 370 (cursiva del original). En el 2004, Nowrojee elaboró el informe Sexual Violence Crimes during the Rwandan Genocide para la Oficina del Fiscal del TPIR y dio testimonio experto en varios casos del TPIR, basando sus conceptos en el acceso directo que tuvo a la evidencia y a una revisión exhaustiva de la jurisprudencia del TPIR. Ver también Nowrojee, B., Shattered lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath, 1996, y sus informes "We Can Do Better Investigating and Prosecuting International Crimes of Sexual Violence", 2004, y "Your Justice is Too Slow Will the ICTR Fail Rwanda's Rape Victims?", 2005, en <http://www.coalitiondroitsdesfemmes.org/site/publications/index_en.php> consulta del 1° de enero del 2010. La evaluación crítica del TPIR es confirmada por el estudio de Breton-Le Goff, G., "Analysis of Trends in Sexual Violence Prosecutions in Indictments by the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) from November 1995 to November 2002", disponible en el mismo sitio, y Van Schaak, Beth, "Obstacles on the road to gender justice: the international criminal tribunal for Rwanda as object lesson", American University Journal of Gender, Social Policy and the Law, 2009, 17, p. 362.

5 Ver SaCouto & Cleary, supra, nota 1, p. 356.

6 Ver CIPEV, "Report of the Commission of Inquiry into Post-Election Violence", 15 Oct. 2008, en <http:// www.communication.go.ke/documents/CIPEV_FINAL_REPORT.pdf> consulta del 2 de enero del 2010, p. 249.

7 Para información comercial, <http://www.i2inc.com/us/products--services/analysis-product-line/analysts-notebook> consulta del 14 de julio de 2011. El menú de "crímenes" incluye quince categorías diferentes, desde "ventanas rotas" hasta "asesinato", pero la violación no aparece.

8 Para un panorama de la bibliografía investigativa sobre múltiples situaciones, ver Alliance for Direct Action against Rape in Conflicts and Crises, "Documenting Sexual Violence in Conflict: Data and Methods - An Annotated Bibliography", 2006, en <http://www.alliancedarc.org/downloads/news/Annotated_ Bibliography_on_sexual_violence_in_conflict.pdf> consulta del 23 de abril de 2010.

9 Ver Brownmiller, supra, nota 2, pp. 90-1.

10 Wood, Elizabeth, "Sexual Violence during War: Toward an Understanding of Variation", en Shapiro, I.; Kalyvas, S. & Masoud, T. (eds.), Order, Conflict and Violence, 2008, p. 321.

11 Wood, Elizabeth, "Armed Groups and Sexual Violence: When Is Wartime Rape Rare?", Politics & Society, 2009, 37, (1), p. 131, en la p. 152.

12 Ver Brownmiller, supra, nota 2, p. 37.

13 Ibíd., p. 139.

14 Sobre la investigación de funcionarios de alto rango, ver Agirre Aranburu, X., "Prosecuting the Most Responsible for International Crimes: Dilemmas of Definition and Prosecutorial Discretion", en González, J. (ed.), Protección internacional de derechos humanos y Estado de derecho, 2009, p. 381.

15 Para un panorama de las teorías feministas y bibliografía al respecto, principalmente de autores estadounidenses, ver el artículo "Feminist Perspectives on Rape", 2009, en Stanford Encyclopedia of Philosophy, en <http://plato.stanford.edu/entries/feminism-rape/#Oth>. Para distintas interpretaciones feministas de la violación en tiempos de guerra, ver Rejali, D. "After Feminist Analyses of Bosnian Violence", Peace Review: A Journal of Social Justice, 1996, 8, (3), p. 365, texto completo disponible en <http://academic.reed.edu/ poli_sci/faculty/rejali/rejali/articles/bosnia96.html> consulta del 23 de abril del 2010. Para un enfoque sobre género y genocidio, consultar el Gendercide Watch Project, en <http://www.gendercide.org/>. Para una red bien informada de investigadores y profesionales del Derecho, ver el blog <http://intlawgrrls.blogspot. com/> consulta del 2 de enero del 2010.

16 Para este tipo de enfoque darwiniano-hobbesiano derivado de la biología evolucionista, ver Thornhill, R. & Palmer, C. T., A Natural History of Rape. Biological Bases of Sexual Coercion, 2000. Para una crítica exhaustiva de este enfoque, ver Brown Travis, C. (ed.), Evolution, Gender and Rape, 2003.

17 Para un panorama de las distintas teorías, ver Gottschall, J., "Explaining Wartime Rape", Journal of Sex Research, 2004, 41, (2), p. 129.

18 CIPEV, supra, nota 6, p. 246.

19 Ver Kilpatrick, D. & McCauley, J., "Understanding National Rape Statistics", National Online Resource Center on Violence Against Women, Sept. 2009, en <http://new.vawnet.org/Assoc_Files_VAWnet/ AR_RapeStatistics.pdf> consulta del 3 de enero del 2010.

20 Ver Brownmiller, supra, nota 2, p. 265, estimación basada en el sistema de prisiones de Filadelfia (1968).

21 ibid., pp. 41-44, 78, 87, 132-133, 140-153 y 222-224.

22 World Health Organization, "WHO Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual Violence in Emergencies", 2007, en <http://whqlibdoc.who.int/publica-tions/2007/9789241595681_eng.pdf> consulta del 24 de abril del 2010, p. 22.

23 Para un panorama, ver Sivakumaran, S., "Sexual Violence against Men in Armed Conflict", European Journal of International Law, 2007, 18, (2), p. 253.

24 Ver la entrevista con Lynn Lawry, "Sexual Abuse of Male Soldiers Common in Liberian War", New Scientist, 12 Aug. 2008, en <http://www.newscientist.com/article/dn14522-sexual-abuse-of-male-soldiers-common-in-liberian-war.html> consulta del 23 de abril del 2010.

25 CIPEV, supra, nota 6, p. 243.

26 Ver el documento de debate de la OCHA ONU, "The Nature, Scope and Motivation for Sexual Violence against Men and Boys in Armed Conflict", June 2008, p. 2, en <http://ochaonline.un.org/ OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId = 1092305> consulta del 15 de enero del 2010.

27 Ver diferentes experiencias con los estimados estadísticos de mortalidad en los documentos de la conferencia "Documenting Mortality in Conflicts", organizada por el Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) en el 2008, en <http://conference.cedat.be/abstracts> consulta del 1° de enero del 2010.

28 Para la definición de violación y otros crímenes sexuales según el régimen de la CPI, ver los Elementos de los Crímenes de la CPI, en <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/9CAEE830-38CF-41D6-AB0B-68E5F9082543/0/Element_of_Crimes_English.pdf> consulta del 15 de enero del 2010.

29 Para un protocolo detallado sobre el consentimiento informado, ver la sección 6 "Consentimiento informado", World Health Organization, supra, nota 22, pp. 22-23.

30 Para un análisis comparativo de la evidencia de expertos en diferentes sistemas nacionales, ver Meintjes-Van der Walt, L., Expert Evidence in the Criminal Justice Process. A Comparative Perspective, 2001.

31 Sobre la idoneidad de los recolectores de datos, ver la sección 7 "Equipo de recolección de información", World Health Organization, supra, nota 22, pp. 24-25. Sobre la experiencia y las destrezas de los investigadores e intérpretes que recogen las declaraciones de las víctimas, ver Viseur-Sellers, P., "The Other Voices: Interpreters and Investigators of Sexual Violence in International Criminal Prosecutions", chapter XIII, en Durham & Gurd, supra, nota 3, pp. 155-164.

32 Amowitz, L. L. et ál., "Prevalence of War-Related Sexual Violence and Other Human Rights Abuses among Internally Displaced Persons in Sierra Leone", Journal of the American Medical Association, 2002, 287, (4), p. 513; Swiss, S. et ál., "Violence against Women during the Liberian Civil Conflict", Journal of the American Medical Association, 1998, 279, p. 625; y Physicians for Human Rights, War-Related Sexual Violence in Sierra Leone. A Population-Based Assessment, 2002. Ver también la encuesta realizada por el Atrocities Documentation Team (ADT) en Darfur, documentada en el libro de Totten, S. & Markusen, E. (eds.), Genocide in Darfur: Investigating the Atrocities in the Sudan, 2006. Ver el cuestionario utilizado por el ADT, incluyendo las referencias a la violación, en <http://conference.cedat.be/sites/defaul1/files/ Pfunderheller_ADT%20questionnaire.pdf> consulta del 3 de enero del 2010.

33 Swiss, S. & Giller, J. E., "Rape as a Crime of War. A Medical Perspective", Journal of the American Medical Association, 1993, 270, (5), p. 612.

34 CIPEV, supra, nota 6, pp. 247-248. Ver también Nairobi: The Centre for Rights Education and Awareness, "Women Paid the Price! Sexual and Gender-Based Violence in the 2007 Post-election Conflict in Kenya", 2008, en <http://creawkenya.org^index.php?option=com_content&view=article&id = 100&Itemid = 127> consulta del 5 de marzo del 2010. Para la violación como delito común en Kenya, ver Kisuke, Connie, Rape. A Critical Analysis, 2008.

35 International Federation for Human Rights (FIDH), International Investigative Mission, War Crimes in the Central African Republic "When the Elephants Fight, the Grass Suffers", 2003, en <http://www.fidh.org/ IMG/pdf/FIDH_Report_WarCrimes_in_CAR_English_Feb2003.pdf> consulta del 3 de enero del 2010. Para un intento de estimación del número de víctimas de violación en Ruanda, ver Bijleveld, C.; Morssinkhof, A. & Smeulers, A., "Counting the Countless Rape Victimization During the Rwandan Genocide", International Criminal Justice Review,2009, 19, (2), p. 208.

36 Para el caso de Darfur, con un enfoque en la mortalidad que incluye datos sobre la violación, ver Petersen, A. H. & Tullin, L., "The Scorched Earth of Darfur: Patterns in Death and Destruction Reported by the People of Darfur. January 2001-September 2005", 2006, en <http://www.bloodhound.se/06_04_26_DARFUR_report. pdf> consulta del 20 de abril del 2010; para el caso de Iraq, con un enfoque en las muertes violentas, ver el proyecto Irak Body Count, en <http://www.iraqbodycount.org/> consulta del 20 de abril del 2010; y para Ushahidi, ver <http://www.ushahidi.com/> consulta del 3 de enero del 2010.

37 Challen, S., Richard Korherr and his Report, 1993. R. Korherr, un actuario de profesión, era el estadístico oficial de la ss a quien Himmler le solicitó que produjera una evaluación de la "solución final". Su informe fue utilizado en los interrogatorios de Eichmann, y el mismo Korherr dio testimonio posteriormente en varios juicios en Alemania.

38 Swiss & Giller, supra, nota 33, p. 613.

39 Lawry, L.; Anastario, M. P. & Larrance, R., "Using Mental Health Indicators to Identify Post-disaster Gender-Based Violence among Women Displaced by Hurricane Katrina", Journal of Women's Health, 2008, 17, p. 1437.

40 Para un panorama del tipo de datos sobre violencia sexual que pueden encontrarse entre las poblaciones desplazadas, ver Ward, Jeanne, "Addressing Gender-Based Violence in Refugee, Internally Displaced and Post-Conflict Settings", Reproductive Health for Refugees Consortium, 2002, en <http://www.rhrc.org/ resources/gbv/ifnotnow.html> consulta del 3 de enero del 2010.

41 Para las definiciones del análisis de patrones de crimen en jurisdicciones nacionales, ver <http:// www.crimereduction.gov.uk/toolkits/ui020501.htm>; <http://www.macrimeanalysts.com/articles/ IdentifyingCrimePatterns.pdf> consulta del 3 de enero del 2010, y las Analytical Guidelines de Europol (Europol Analysis Unit, The Hague, 2000).

42 UN Commission of Experts on the Former Yugoslavia, Final Report, UN Doc. S/1994/674, 27 May 1994, chapter IV, "Substantive Findings?", Section F, "Rape and Other Forms of Sexual Assault", en <www.his.com/~twarrick/commxyu5.htm#IV.F> consulta del 19 de abril del 2010.

43 CIPEV, supra, nota 6, pp. 252-253.

44 Ball, P. "Who Did What to Whom? Planning and Implementing a Large-Scale Human Rights Data Project", 1996, y "Making the Case. Investigating Large Scale Human Rights Violations Using Information Systems and Data Analysis", en <http://shr.aaas.org/mtc> consulta del 3 de enero del 2010. Dueck, J. et ál., Huridocs Standard Formats: A Tool for DocumeQjQg Human Rights Violation, 1993, y Dueck, J.; Noval, A. M. et ál., Huridocs Standard Formats: SupportingDocument, 1993.

45 Ver, entre otros, Gastwirth, J. L. (ed.), Statistical Science in the Courtroom, Springer-Verlag, New York, 2000. Para estadísticas epidemiológicas, ver el capítulo XIII por Loue, S., "Epidemiological causation in the legal context: Substance and procedures", pp. 263-280, y las publicaciones del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, en <http://www.cred.be/>. También Aitken, C. & Taroni, F., Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists, 2004, y Asher, J.; Banks, D. & Scheuren, F. J. (eds.), Statistical Methods for Human Rights, 2008.

46 Para una discusión avanzada de la lógica de la investigación y la litigación, ver MacCrimmon, M. & Tillers, P., The Dynamics of Judicial Proof. Computation, Logic and Common Sense, 2002.

47 Para un panorama de la evidencia estadística del TPIY al 2006, ver Mijatüvic, B., "Statistical Evidence for the Investigation of International Crimes", en <http://www.ssm.lu/pdfs/2006_2_12.pdf> consulta del 31 de diciembre del 2009.

48 Helge Brunborg es un demógrafo empleado por la Oficina del Fiscal de la CPI desde 1997. Dio testimonio en el caso Krstic y presentó el trabajo del equipo titulado "Report on the Number of Missing and Dead from Srebrenica". Ewa Tabeau es la demógrafa que dirige la Unidad Demográfica de la Oficina del Fiscal de la CPI, y dio testimonio en el caso Galic con base en su informe "Population Losses in the 'Siege' of Sarajevo - 10 de septiembre 1992 a 10 de agosto 1994". Ver las recomendaciones de Brunborg para la Oficina del Fiscal de la CPI, incluidas en su artículo de abril del 2003, "Needs for Demographic and Statistical Expertise at the International Criminal Court", en <http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/library/organs/ otp/brunborg.pdf> consulta del 16 de diciembre del 2009.

49 Para una defensa del método ESM, ver Silva, Romesh & Ball, Patrick, "The Demography of Conflict-Related Mortality in Timor-Leste (1974-1999): Reflections on Empirical Quantitative Measurement of Civilian Killings, Disappearances, and Famine-Related Deaths", pp. 117-139, en Asher, J.; Banks, D. & Scheuren, F. J., supra, nota 45, p. 117.

50 P. Ball es un estadístico con experiencia en el análisis de la violencia masiva en diferentes situaciones alrededor del mundo, a través de su trabajo con la American Association for the Advancement of Science (AAAS), el Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) y Benetech. Ball hizo referencia al informe elaborado por su equipo, "Refugee Flow and Mass Killings in Kosovo, March-June 1999" y a su informe anterior "Policy or Panic? The flight of Ethnic Albanians from Kosovo, March-May 1999", 2000. Disponibles en <http://shr.aaas.org/kosovo/policyorpanic/> y <http://shr.aaas.org/kosovo/icty_report.pdf> consulta del 16 de diciembre del 2009.

51 Prosecutor v. Milan Milutinovic, Judgment, Case N° IT-05-87-T, 26 Feb. 2009, en <http://www.icty. org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e3of4.pdf> consulta del 17 de diciembre del 2009, pp. 13-17.

52 Hoover, A. "Learning the Hard Way at the ICTY: Methods and Strategies for Presenting Statistical Evidence of Human Rights Violations", borrador presentado en la reunión: Expert Meeting on Collective Violence and International Criminal Justice: an Interdisciplinary Approach, organizada por el Amsterdam Centre of Interdisciplinary Research on International Crimes and Security, Amsterdam, junio 2009.

53 Para los estándares nacionales sobre cartografía del crimen, ver, entre otros, Harries, K., Mapping Crime: Principle and Practice, 1999, en <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/178919.pdf> consulta del 21 de abril del 2010.