La vulneración de México frente al covid-19

La población mundial no estaba preparada para el asalto del virus Sars-CoV-2 (covid-19 o coronavirus), que se propagó rápidamente, alcanzando en noviembre del 2020 la cifra de 1,4 millones de muertes por el mundo, de los que México registró un alto número de fallecimientos (Stawicki et ál., 2020; Palacio et ál., 2021). Tras ser declarada la pandemia mundial, el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los gobiernos empezaron a tomar las medidas necesarias para proteger a la población de este riesgo de salud pública (OMS, 2020). A nivel mundial y nacional las economías sufrieron por las medidas implementadas por los gobiernos y la desaceleración de la dinámica social. En consecuencia, hubo retroceso en el flujo económico global, aumentó el desempleo, hubo recortes en los beneficios y salarios y aumento de la pobreza (Buteler, 2020; Jiménez et ál., 2020). Para Ortiz y Pérez (2020), la pandemia llevó a la sociedad, los gobiernos y las culturas de todos los países a reflexionar sobre cuestiones importantes y evidenció las fortalezas y debilidades de los países. De acuerdo con Cárdenas (2020), el Estado mexicano se situó en una disyuntiva ante esta epidemia: salvar vidas o salvar una economía fragilizada. Las medidas de distanciamiento y confinamiento social de la Jornada Nacional de Sana Distancia fueron una respuesta tardía, sin coordinación intergubernamental eficaz, y los programas no consideraron elementos clave de atención a la dinámica social inequitativa y desigual que campea en el territorio nacional, pues en México la vulneración social es muy grande. La pobreza, la falta de empleos formales, la precariedad laboral con sueldos bajos, sin prestaciones, sin seguridad social, y los cierres de las fuentes de trabajo formales impidieron la permanencia de un importante número de mexicanos en casa, como medida preventiva, lo cual los hizo más vulnerables a sufrir el contagio (Torres et ál., 2020). Lo anterior puso a México dentro de los primeros 13 países con mayor afectación en el mundo por casos positivos y el tercero en fallecimientos, a corte de marzo de 2021 (Johns Hopkins University, 2021).

Vulneración de las mujeres en México ante el covid-19: sobrecarga, precarización laboral y violencia

El covid-19 sin dudas ha afectado especialmente a las mujeres, dada la inequidad en la distribución de los cuidados familiares (Comisión Interamericana de Mujeres, 2020; Prieto et ál., 2020). En México, la mortalidad femenina es menor (Inegi, 2022) y es común en sectores poblacionales en donde no se adoptan medidas sanitarias, por considerarlas innecesarias; sin embargo, se coincide en que estos sectores poblacionales son precisamente aquellos que, por sus condiciones económicas, deben salir a laborar fuera de casa y, por lo tanto, tienen más riesgo de infección (Padilla et ál., 2020). Si bien se solicitó a las empresas que se implementaran el trabajo en casa, paros técnicos o rotación de descansos, e incluso cierres temporales, esto no es factible en muchas de las actividades económicas. En consecuencia, los ingresos disminuyeron en la población mexicana y las mujeres, en proporción, se vieron afectadas en mayor medida por las suspensiones durante la contingencia sanitaria (OIT, 2020). La situación laboral de las mujeres en México se caracteriza, en comparación con los hombres, por empleos más precarios, poca diversidad ocupacional, mayor tasa de desempleo, sueldos menores, discriminación y segregación laboral y una doble y triple jornada laboral (fuera y dentro de casa). La participación laboral de ellas es solo del 45 % en 2019, mientras que la de los hombres es del 77 % (BIRF, 2020).

En los últimos años, las feministas han pugnado por construir, con una mirada diferente, el trabajo del hogar y de cuidados con una premisa económica. Por ello se ha propuesto una economía del cuidado, enfatizando en la necesidad de que este sea visibilizado como un trabajo subvencionado por las mujeres y que sostiene a las sociedades (Ferreyra, 2020). Al respecto, España y Paredes (2016) consideran que las mujeres han participado en el trabajo remunerado en condiciones de desigualdad, generalmente en la informalidad, sin prestaciones y con muchas dificultades para armonizar la vida familiar y la vida laboral. Siguiendo a Ferreyra (2020), los efectos de la división por género del trabajo derivan en que las mujeres entren menos, y en peores condiciones, al mercado laboral, en comparación con los hombres; así, ellas entran en una franca precariedad laboral.

La precariedad laboral en América Latina, para Julián (2017), convive históricamente con la reproducción de una precarización social, asociada en el último tiempo a las transformaciones sociales promovidas por las políticas neoliberales en la región. Ello ha afectado a toda la estructura del mercado laboral y la convierte en pilar de las políticas neoliberales, pues no solo repercute en las formas de contratación o la estabilidad laboral, sino en la rotación del empleo, lo que impacta en la lucha entre clases, actores sociales e identidades, en y con el trabajo, así como en las posibilidades de habitabilidad/existencia social, a lo que añadiríamos las diferencias derivadas del orden de género.

La actualidad económica, social y laboral de México y América Latina responde a esas transformaciones sociales promovidas por las políticas neoliberales. En este sentido, el concepto de precariedad laboral abre la puerta al estudio de fenómenos macroestructurales articulados con la vulnerabilidad y la fragilidad social, e implica el análisis de disposiciones y valoraciones subjetivas, la relación de los escenarios políticos y las instituciones, la lógica del conflicto social/laboral y la acción colectiva, o los cambios productivos y económicos en relación con las perspectivas y representaciones culturales y sociales del trabajo. En ese sentido, se entiende que hay tres dimensiones en donde se manifiestan las precariedades laborales y del trabajo en América Latina: las dimensiones política-espacial, cultural-epistemológica y económica-sociológica. Con ellas se explica la carga simbólica resultado de políticas neoliberales, que eliminan los sistemas de seguridad social y la certidumbre en el empleo, lo que deriva en empleos informales, a lo que se añade el elemento subjetivo y de subjetivación del trabajo (Julián, 2017). Argumenta Fernández (2021) que en todo ello hay una asimetría de poder, especialmente en los trabajos del ámbito doméstico, en donde la intimidad y la afectividad se entrecruzan, de tal suerte que se podría entender que el trabajo de las mujeres pudiera esgrimirse como un poder como recurso, como dominación o de empoderamiento.

En el contexto de la pandemia por covid-19, em 2020 la OIT hizo un llamado a poner la atención en los trabajadores más vulnerables, con empleos y condiciones más precarias, situados en la economía informal, y en los países de medianos y bajos ingresos, como México. De acuerdo con Amilpas (2020), las afectaciones en el mercado laboral derivadas de la crisis sanitaria por el covid-19 no solo consistieron en el incrementó del estrés económico en las mujeres ocupadas con trabajos remunerados (solo el 40 % recibió salario completo, 46,9 % en forma parcial y 12,6 % no tuvo remuneración), sino en el aumento del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados no remunerados, pues, de los 2,2 millones de personas que se dedica a esta última labor, el 90 % son mujeres. Además, ello implicó que las mujeres realicen mínimo cinco horas diarias extra de acompañamiento escolar a sus hijas/os, dada la medida de suspensión de clases en los centros escolares, sumadas a las cinco horas del trabajo doméstico y a las ocho del trabajo fuera de casa, lo que suma 18 horas de trabajo diario. En México, durante la pandemia, hubo mayor afectación laboral para las mujeres que para los hombres, pues hubo menos mujeres con vínculos laborales, se les redujo más lajornada laboral y se incrementó el trabajo no remunerado en los hogares, sobre todo por las medidas de sanidad y cierre de escuelas y otras instituciones (Senado de la República, 2021).

Las consecuencias de esta sobrecarga pueden ser diversas, desde impactos emocionales hasta síntomas físicos y patologías de todo tipo. Lo anterior se articula, además, con un incremento exacerbado de la violencia contra las mujeres y las niñas dentro de los hogares (ONU Mujeres, 2020). Un efecto inesperado de la pandemia, como expresa Ferreyra (2020), es que ha permitido una reflexión amplia sobre el papel de los cuidados como centro de la vida, cuidados que realizan de manera gratuita las mujeres y que se recrudeció en tiempos de covid-19. Las mujeres están cansadas y esperan el momento de distribución equitativa. Por ello es necesario repensar las tareas del hogar y de cuidado desde otra óptica social y de sostenibilidad de la vida. No como labores asignadas a las mujeres a partir de la división genérica del trabajo, sino como actividades que permiten la reproducción social y que deben ser realizadas por hombres, mujeres, con iniciativa privada y del Estado, porque aquí está el porvenir de todas y todos como sociedad. Son las mujeres quienes, a pesar de representar la mitad de la población mundial y contribuir al desarrollo social y económico, continúan sufriendo las disparidades multidimensionales y la violencia de género, más aún en tiempos de crisis sanitaria y humanitaria (Malik y Naeem, 2020).

Es así como nos preguntamos cuáles son los relatos de las mujeres de los estados mexicanos en los que habitan las autoras de este documento relacionados con sus experiencias laborales durante la pandemia, sus trabajos de cuidados, sus esfuerzos por armonizar las funciones de cuidado con su actividad laboral remunerada, y las consecuencias en su salud. Responder estos interrogantes que nos permite enriquecer la mirada acerca de los usos del tiempo y las condiciones laborales, como temas abordados por otros autores durante la crisis por el covid-19, y al mismo tiempo unirnos a la generación de propuestas para lograr condiciones familiares, sociales y comunitarias de mayor equidad y bienestar para las mujeres de los estados de nuestro país aquí reportados. Por ello, el propósito del estudio es analizar las narrativas sobre la precariedad laboral y la sobrecarga familiar durante la crisis del covid-19 por parte de mujeres de tres estados de la república mexicana.

Diseño metodológico

Se trata de un estudio cualitativo, de corte exploratorio, con el enfoque teórico metodológico de la perspectiva de género, por ser una herramienta de análisis en donde se identifican las diferencias y equidades entre hombres y mujeres (Calvo, 2012). Al ser de tipo exploratorio, representa un análisis general de las condiciones de las mujeres frente a covid-19, integrando un diseño narrativo, dado que las historias personales son el medio por el cual se crean identidades y se da cuenta de procesos más amplios imbricados en sus experiencias como sujetos generizados, en un espacio geopolítico determinado (Ayala et ál. , 2020).

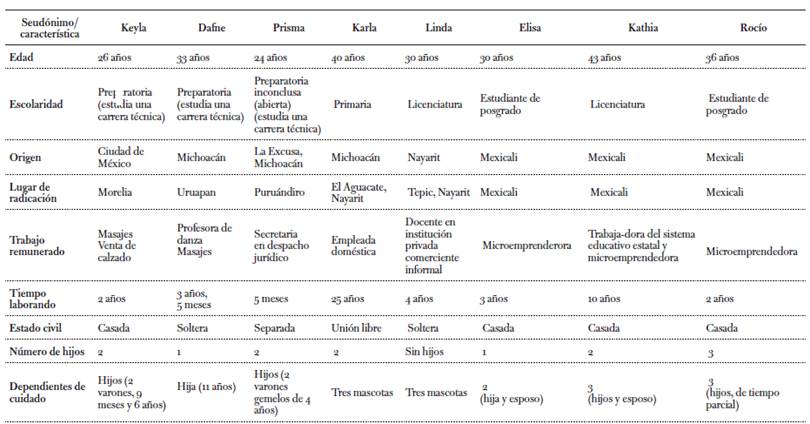

En cuanto a las participantes, mediante la selección con un muestreo propositivo, se entrevistó en profundidad a ocho mujeres, tres del estado de Baja California, dos del estado de Nayarit y tres del estado de Michoacán, con los siguientes criterios: mujeres de entre 20 y 43 años, que contaran con un trabajo remunerado fuera de casa y que tuvieran seres dependientes a su cargo. A cada una de ellas se la contactó personalmente y se le solicitó su apoyo en el estudio. En la tabla 1 se dan las características más específicas de las participantes, que se consideraron importantes.

Como datos sociodemográficos de los contextos estatales en los que están inmersas las participantes, para dar mayor sentido a los hallazgos presentados, se tiene: en Baja California habitan 3 315 766 habitantes (Inegi, 2015). Su Índice de Desarrollo Humano es de 0,82 %, por lo cual se ubica como alto, si se compara con la media nacional de 0,79 % (Semarnat, 2020). Su tasa de desempleo en el primer trimestre del 2020 es de 2,22 % (Inegi, 2020) y su tasa de informalidad en el empleo del primer trimestre de 2020 es de 38,3 % (Data México, 2020a). Con respecto a la proporción salarial en el primer trimestre del 2020, según el nivel de ingresos, 14,1 % de los ocupados percibe más de dos salarios mínimos; en los varones, la proporción es de 16 % y en las mujeres 11,3 %. Es destacable que 17,1 % recibe hasta un salario mínimo; 47,6 % recibe entre 1 y 2 salarios mínimos; 9,3 % recibe más de 2 hasta 3 salarios mínimos; 3,5 % recibe entre 3 y 5 salarios mínimos; 1,3 % recibe más de 5 salarios mínimos, pero 0,9 % no recibe ingresos (Inegi, 2020). Su Índice de Rezago Social es bajo (Coneval, 2020). Ahora bien, la prevalencia de violencia total contra las mujeres en Baja California es del 66,2 %, arriba de la media nacional, la cual es de 66,1 % (Inegi, 2017).

Michoacán cuenta con una población total de 4 825 401 habitantes (Celaya, 2020), posee un Índice de Desarrollo Humano medio alto (Semarnat, 2020 y un Índice de Marginación alto (Consejo Estatal de Población Gobierno del Estado de Michoacán, 2020). En el primer trimestre del 2020 contaba con una tasa de desempleo de 2,32 % (Inegi, 2020) y una tasa de informalidad laboral de 67,9 % (Data México, 2020b). En cuanto a la proporción de ingreso salarial, 62 % perciben de uno hasta dos salarios mínimos, 2,2 % percibe más de cinco salarios mínimos y 0,5 % no recibe ningún salario (Consejo Estatal de Población Gobierno del Estado de Michoacán, 2020). Ocupa la sexta posición con mayor rezago social (Consejo Estatal de Población Gobierno del Estado de Michoacán, 2020); presenta un porcentaje de incremento de violencia contra las mujeres de 11,7 % entre 2019 y el primer cuatrimestre del 2020 (Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 2020).

En Nayarit se registra en el censo de 2015 una población de 595 050 mujeres y 586 000 hombres (Cuéntame Inegi, s.f.). El Índice de Desarrollo Humano es medio alto, con 0,77 % (Semarnat, 2020). Según el Inegi, es un estado con reducido mercado laboral, mayores tasas de desocupación en el primer trimestre de 2020 y una tasa de informalidad laboral de 61,9 % (Inegi, 2020). Se registra también 31,4 % de población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria en el cuarto trimestre de 2020 (Coneval, 2020). En el primer trimestre de 2021, en general, no se registraron altos índices de violencia contra las mujeres (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2021).

En cuanto a la técnica de recolección de datos y su análisis,, se realizaron entrevistas en profundidad, entendida como aquella técnica de investigación social que tiene por objetivo obtener información verbal y no verbal acerca de maneras de pensar y sentir de la persona entrevistada, así como valoraciones, motivaciones, deseos y creencias (Canales, 2006). Las entrevistas abordaron los siguientes aspectos: trabajo remunerado antes de cuarentena (descriptivo); dinámica familiar (hijes/esposo) y trabajo antes de cuarentena; inicio de cuarentena: modificaciones en el trabajo remunerado; cambios en la dinámica familiar (hijes/esposo) al inicio de cuarentena; desarrollo actual de actividad laboral remunerada; dinámica de familia (hijes/esposo) y trabajo en el momento de la cuarentena; malestares y acciones para contrarrestarlos. La entrevistas duraron de dos a cuatro horas y se realizaron en varios encuentros personales, en un espacio de seguridad y con todas las medidas de protección, para evitar contagios por covid-19. Las entrevistas fueron grabadas, si se autorizaba a ello o bien solo se tomaron notas de campo. Las narrativas construidas se transcribieron inicialmente y se realizó el análisis solo con lápiz y papel, así también se realizaron varias sesiones virtuales en donde las investigadoras coanalizaban el material recolectado, conforme a los siguientes grandes temas: cambios en las condiciones de trabajo, cambios en las relaciones familiares y de cuidados, salud física y mental en la crisis sanitaria por covid-19.

Resultados

Condiciones del trabajo y sus cambios en la pandemia

En primera instancia, podemos caracterizar a las participantes de acuerdo con dos condiciones diferentes de precarización laboral. Las del primer grupo, que se concentran sobre todo en Michoacán y Nayarit, tiene escolaridad baja o media, con dependencia económica, aun cuando poseen un trabajo remunerado, esto es, que necesitan de la aportación de recursos económicos de otros miembros de la familia para poder subsistir y cuentan con trabajos que se ubican dentro de la economía informal, sin prestaciones ni seguro social, a destajo. Algunas participantes viven en las casas de sus padres, donde de una u otra forma se amortigua el impacto económico, ya que la mayor proveeduría económica la ejerce el padre de la familia de origen y/o algunos otros miembros que aportan al sustento familiar (hermanos mayores), al pertenecer a familias extendidas. No obstante, hay casos como el de Keyla (26 años, masajista y vendedora por catálogo), quien, a pesar de vivir con su familia de origen, expresa que es su esposo el que tiene el mayor peso en la proveeduría económica. En los relatos sobre sus trabajos enfatizan que son dignos, obedecen a sus gustos y, aunque no fueron su opción inicial, terminaron por gustarles. En otros relatos aparecen cambios derivados del cierre de las fuentes de trabajo durante pandemia, de la que afirmaron: "ha venido a cambiar las vida de todos" (Dafne, 33 años, masajista y maestra de baile).

En sus actuales trabajos no tienen tanta demanda como desearían, ya que dependen de que haya clientes que soliciten sus servicios. Para otras, durante la pandemia comenzaron su incursión en el ámbito del trabajo desempeñándose como empleadas operativas (secretarias). Lo importante es que reconocen que "no es un buen trabajo" aquel en el que están, pues "no hay buen clima laboral" y son "vigiladas" con videocámaras, pero, dada la necesidad que tienen, no encuentran otra perspectiva laboral. En consecuencia, refieren el deseo cambiar de empleo, para lo cual se están preparando y capacitando, y expresan que hay momentos de agobio, aunque, en general, entienden que "son afortunadas" por poder continuar trabajando, "porque son tiempos difíciles" (Linda, 30 años, docente y vendedora).

En algunos de sus relatos aparece el acoso laboral y sexual, aunque no lo sienten y expresan como tal. Según como lo ven y lo explican, no han sido maltratadas por ser mujeres:

No creo que se me haya tratado mal en el trabajo alguna vez por ser mujer, pero sí por otras cosas [...] ese jefe una vez me dio dinero y me dijo que me fuera a comprar ropa linda [...] al regresar me pidió que me probará la ropa para ver si había elegido bien [...]. Otra ocasión me dijeron: "cuándo vas a invitar a tus amigas a una fiesta, le aseguro que mejores partidos que mis amigos no van a encontrar en el rancho donde viven"; y pues sí me sentí mal. (Prisma, 24 años, secretaria)

También hay relatos de acoso y hostigamiento en el espacio laboral. Linda narra, por su parte, que en su antiguo puesto tenía que revisar bien la ropa que llevaría de atuendo y que en ocasiones quien era su jefe le hacía insinuaciones, pero minimizó la violencia sufrida: "así son los jefes, me hacían sentir incómoda, pero solo con la mirada, nunca me dijo nada".

Sobre lo económico, en la mayoría de los relatos no se presenta como un problema actual: "de lo económico, no he escuchado tanta afectación en mis conocidos, ni en nosotros" (Keyla, 26 años, masajista y venta por catálogo). Las que sí narran cambios lo hacen en relación con el encarecimiento de los insumos de limpieza e higiene personal, como en el caso de Karla (40 años, empleada doméstica) o de Linda.

Respecto a las medidas de cuidado para salir a la calle en la pandemia, las entrevistadas refieren que trataron de mantenerlas, pero hubo veces en que se les olvidaban o, a causa del cansancio y saturación de actividades, las descuidan un tanto; en sus palabras: "si uso el cubrebocas, trato de mantener la distancia, y [practico] eso de lavarse las manos constantemente, pero, a veces, se me olvidan [estas recomendaciones], o también [dejo de seguirlas] al no poder respirar cuando voy rápido" (Kayla, 26 años, masajista y ventas por catálogo).

Las participantes estuvieron atrapadas en la brecha digital, puesto que su acceso a internet estaba limitado a la compra de datos para sus teléfonos móviles. Ya sea porque no contaban con servicio de internet en sus domicilios o porque sus habilidades tecnológicas son mínimas y se vieron en la necesidad de incrementarlas. Ahora bien, las mujeres entrevistadas, sobre todo en Baja California y una parte en Nayarit, realizan estudios superiores y al tiempo ejercen una profesión de manera autónoma, marcada por la sobreexplotación, todo para el desarrollo y sostenimiento del autoempleo y debido a que son el principal o único sostén económico familiar.

La mayor parte de los relatos se centran en la necesidad de generar ingresos a partir de la autogestión, nombrándose microempresarias o mujeres emprendedoras. La necesidad de desarrollar actividades de este tipo se impone ante las pocas posibilidades de tener un empleo con las características y remuneración adecuadas a sus situaciones vitales o bien como complemento a empleos formales, que no terminan por cubrir en su totalidad sus necesidades económicas. Sin embargo, esta autogestión es valorada positivamente. Así, respecto de la valoración de los cambios laborales derivados de la pandemia encontramos tres momentos: el caos inicial de cara a las modificaciones y limitaciones de sus emprendimientos, los ajustes y su curva de aprendizaje y la autoexplotación laboral derivada de la concentración de diferentes actividades en sus emprendimientos.

El momento inicial para los emprendimientos implicó detenerse, sin saber cómo hacer las cosas, suspendiendo lo que se hacía como rutinariamente: juntas, reuniones, demostraciones, sesiones de capacitación: "entonces, [cuando] viene lo de la pandemia [...] me asusté mucho, [así que] me asesoré y cerré... Me quedé con las reservas que tenía"; "no sabía lo que iba a pasar" (Elisa, 30 años, emprendedora).

Paulatinamente, ante la prolongación de la pandemia y las necesidades económicas, vino la necesidad de generar ideas para adecuar las actividades a las condiciones de la nueva normalidad. Este proceso implicó el desarrollo de esas ideas con base en el uso de las tecnologías digitales. En este sentido, para algunas resultó más sencillo, pues contaban con acceso a internet regularmente, y para otras, además de aprender sobre el uso de tecnologías, implicó buscar opciones para tener conexión continua. Es decir, hubo brechas digitales que requirieron ser subsanadas desde el inicio, para posteriormente desarrollar las habilidades de uso, como relata Rocío: "al principio no sabía más que usar los mensajitos de mi cel"; "sí le batallé, porque no tengo internet en mi casa y tengo que ponerle y ponerle saldo a mi celular, cada ratito, [...] me tuvieron que explicar mis hijos, hasta que, pues, ya lo sé hacer" (36 años, emprendedora). Así lo relata Kathia: "fueron tres semanas de semipausa", en las que el sentimiento "fue como de angustia, de frustración, de no saber qué hacer, en la situación más bien física, de cuánto uno va a durar, o de que no se fuera agravar verdad [la situación]". La respuesta fue: "adaptarme" y "conocer más"; "porque yo no conocía más que el WhatsApp, y, pues sí, manejaba yo el Facebook"; entonces tuvo que aprender a animarse: "porque [...] no soy [de] una generación tan cibernética" (43 años, emprendedora).

Los relatos sobre el tercer momento nos hablan de la concentración en ellas de diferentes funciones. Elisa lo relata así: "lo difícil de la pandemia es que trabajo más [...] o sea, [ya no tengo] el apoyo que yo tenía [...] [entonces] voy a casas, me traslado, elaboro los materiales individualizados". Además, esta sobrecarga deriva en autoexplotación, relacionada con las responsabilidades familiares, la concentración de roles y la necesidad de desarrollar nuevas habilidades: "me está yendo bien, en el sentido de que estoy ayudando a la gente; si estoy contratando personal, estoy generando empleos, si tengo ganancias, tengo para poder [...] seguir guardando [...] para crecer" y "entonces vale la pena estar estresada"; "yo no tengo punto de quiebre" (Elisa). O, como relata Kathia:

Pero aquí yo creo que la clave es eso: es querer aprender, es picarle, perderle el miedo y preguntar, o sea, no quedarnos como víctimas de no sé, y ni modo, y a ver qué pasa. Es que yo tengo que ser capaz [...] yo tengo que estirarme, o sea, de que no me tengo que quedar ahí, tengo que estirarme un poquito más, hasta cuando Dios lo decida ¿no?

En ambos relatos se refleja la imposibilidad de pausar o detenerse y la obligación de seguir a como dé lugar, incluso con la sobrecarga excesiva fruto de los cambios en el trabajo y la falta de habilidades digitales y de gestión.

Cambios en las relaciones familiares

CAMBIOS CON LA PAREJA. De las participantes que reportaron tener pareja hombre (cinco casos), algunas refieren que sus trabajos son más demandantes y con horarios variables, por lo que se veían obligados a estar fuera del hogar mucho más tiempo y el apoyo recibido de su parte para el mantenimiento, organización y limpieza de la casa era mínimo o nulo. En cuanto a las que estaban separadas de su pareja (dos mujeres), el rompimiento aconteció durante la pandemia, pues, según refieren, su relación estaba mal desde antes, pues el apoyo que recibían de ellos siempre era mínimo o inexistente. La pareja de Prisma es migrante y pasa temporadas en México y otras en EE. UU. En su historia, resulta interesante que los motivos y detonantes de la separación fueron: la mala relación con la suegra, que el esposo enfermará de insuficiencia renal en etapa 5, que desde siempre se había sentido sola con sus hijos, que él la hubiera corrido por enésima vez de su casa. En sus palabras: "él solo quería que me quedara a cuidarlo, porque iba ser pesado para su mamá cuidar de ese hijo. No fui una nuera muy apegada"; "nunca nos llevamos bien. Su mamá me decía aguántate, hasta que se recupere, porque veía mal que lo dejara". En el caso de Karla, esta comenta que su relación se complicó más debido al alcoholismo de su pareja y a los brotes de violencia subsiguientes contra ella, problema que se recrudeció con las medidas de confinamiento establecidas.

En pandemia la intimidad en pareja se redujo y algunas mujeres comentaron que el confinamiento les trajo mayor carga, pues, al pasar más tiempo los integrantes de la familia en casa, se incrementaron las funciones de limpieza, preparación de alimentos, organización del hogar, cuidado y acompañamiento de los hijos en la escuela, sobre todo para aquellas con hijos pequeños en edad escolar. Este último aspecto les generó más sobrecarga y estrés, con impactos en su salud, según señalaron. Para Linda incluso su relación de pareja finalmente terminó, porque, si bien ya afrontaban serios problemas que habían hecho que dejara su casa, el confinamiento vino a profundizar la brecha emocional sentida y le dio el pretexto para no buscarlo de nuevo y reafirmarse en la decisión, a pesar del duelo intenso por la ruptura.

CAMBIOS CON LOS DEPENDIENTES DE CUIDADO. En esta dimensión se ubican relatos diversos dentro de la variedad de momentos de ciclo de vida familiar, con hijos pequeños en edad escolar o adolescentes o jóvenes adultos. Dentro de estas variaciones resulta revelador que algunas mujeres refieren que la relación con sus personas dependientes, pese a todo, mejoró, especialmente en aquellas cuyos hijos son adolescentes universitarios o jóvenes adultos, como en los casos de Kathia y Rocío, principalmente por tener que permanecer más tiempo en casa. Para las mujeres con personas dependientes en edad escolar, la estancia en casa les permitió acompañarlos más tiempo en el día a día y mejoró la relación que tenían con ellos antes, cuando debían salir de casa a trabajar y había menos tiempo para dedicarles, situación que en la que requerían de su red de apoyo familiar (padres) para que las apoyaran con el cuidado. En pandemia, según sus palabras: "[se] puedojugar más con mi hija de lo que hacían antes", "ha mejorado mucho la relación y nos comunicamos más" (Dafne).

Linda relató, por su parte, que, si bien tenía muchos conflictos con su madre, durante la pandemia se dio cuenta de su vínculo afectivo con ella, por lo que buscó estrategias de acercamiento. Otras participantes narraron, en cambio, que con la pandemia y el confinamiento domiciliario el tiempo pasado con sus hijos fue menor, por tener que combinar la salida a trabajar con tener que acompañarlos más puntualmente en los deberes escolares. En palabras de Prisma: "el mayor problema es el tiempo; les dedico poco a mis hijos, demandan más atención por la escuela, pues solo dejan tarea y ya depende de los padres acompañarlos". En este acompañamiento durante el proceso educativo de sus hijos, principalmente por parte de las madres, observamos un impacto negativo en el rendimiento escolar, cuando la madre trabaja fuera del hogar: "mis hijos van más atrasados en la escuela, pues no están detrás de ellos. Uno se tiene que ingeniar para que vayan a la par. Siento como que no les doy tiempo" (Prisma).

También se señala que la pandemia trajo cambios importantes en los hijos: "sí he notado cambios […], él extraña la escuela, extraña [a] los compañeros, el no salir, le ha afectado, [antes] era más libre" (Keyla). Esto les ha implicado tener que dedicar más tiempo para jugar con ellos. Para otras, por el contrario, la pandemia tensó más la relación con sus hijos, pues el tiempo que dedicaban a jugar con ellos se redujo mucho más. En sus palabras:

La relación con mis hijos es una relación difícil. Están en pre-escolar. Llego como a las tres y media, comemos, hacemos tareas, pelean porque no hacen lo que se les dice. Ellos han de decir "está poquito con nosotros y solo nos regaña. Antes no teníamos que hacer tareas, jugábamos; ahora no, pura tarea". (Prisma)

Salud física y emocional

La salud de las mujeres participantes se vio más afectada con la pandemia, de acuerdo con sus relatos: "las mujeres estamos más tiempo de lo habitual en casa, con los hijos, con mucho estrés. Yo lo he sentido, en las clases con mi niño, dolor cabeza, más cansancio" (Keyla). Según comentan, el confinamiento domiciliario les trajo conflictos a todas las mujeres, y sus conocidas están igual que ellas: saturadas: "igual [para] mis amigas y conocidas los conflictos son lidiar con el estrés, por las clases de los niños, de la conexión a internet, acompañarlos, hacer la tarea" (Keyla).

Las mujeres vieron afectada su salud por la pandemia, tanto física como psicológicamente: "esta pandemia nos ha afectado de manera psicológica, porque se nos junta todo, tanto en lo laboral, [como en] la casa, con los hijos, las tareas, la comida, etc. Trato de no caer en la gula" (Dafne). Y experimentaron estrés: "me gustaría que nos apoyarán con programas que me ayuden a lidiar con el estrés, [de modo] presencial o a distancia; en las tardes, a partir de las cinco, sería buen horario" (Keyla). Algunas incluso comentaron su necesidad de que se les permitiera acudir a los espacios a los que socialmente se las ha vinculado, como son los grupos religiosos y algunos grupos deportivos: "es mucha angustia de todo lo que oímos" (Karla) y eso "ha ocasionado hasta crisis de angustia" (Linda). En la voz de Elisa, el desequilibrio del trabajo durante la pandemia se expresó así: "no lo tenía [el estrés] como lo tengo ahora"; "antes de la pandemia, yo ya tenía cierto estrés, pero, como me estaba yendo bien, pues se equilibraba el asunto, o sea [me decía:], 'tengo estrés, pero me está yendo bien' [...] ahora es diferente".

Todos los relatos, entonces, indican una sobrecarga emocional que, en algunos casos, afectaba la salud, tanto física como emocional; sin embargo, las mujeres no acudían tanto a los servicios médicos, por miedo al contagio, por lo que retomaron saberes sobre herbolaria, que habían dejado de lado: "pues me tomo los tecitos que me enseñó mi mamá, para no ir con la doctora" (Karla).

Discusión y conclusiones

México fue uno de los países que presentó mayor afectación por covid-19 (Johns Hopkins University, 2021), medida no solo en número de muertes y casos activos y positivos, sino en las repercusiones en la vida de las mujeres mexicanas (Amilpas, 2020; OIT, 2020; Prieto et ál., 2020). Tales afectaciones derivan de un contexto sociocultural y económico desigual, especialmente en la distribución de los cuidados familiares (Comisión Interamericana de Mujeres, 2020; Prieto et ál., 2020; Senado de la República, 2021). Por un lado, ello ocurre en un contexto de alta precariedad laboral y social, que implementó el modelo neoliberal (Julián, 2017), cuyos efectos se hicieron presentes en los relatos de las mujeres participantes acerca de empleos inciertos, con funciones ambiguas, malas condiciones laborales, correspondientes a las dimensiones socioeconómicas y políticas espaciales de dicha precarización laboral. Por otro lado, en cuanto a las formas de subjetivación ( Julián, 2017) del trabajo que sostienen esas dimensiones, se expresaron a través de la autoexplotación y de la valoración positiva de las malas condiciones de trabajo.

En cuanto a la dimensión cultural-epistemológica de la precariedad laboral, las mujeres consideran positivo que aún tengan un sustento económico, a pesar de las malas condiciones en las que desarrollan su trabajo. Por ello se entiende que las participantes narren que, para afrontar la pandemia individualmente y en familia, su recurso principal fuera el optimismo (María Elena Rivera Heredia, 2020), con el cual se amortigua el impacto emocional individual que conllevaba la crisis. Sin embargo, al ser individual y familiar, este recurso no fortalece las dimensiones colectiva, comunitaria y política ni apuntala un marco de seguridad más amplio que promueva el cambio y la innovación social. El discurso neoliberal está presente en todas sus narrativas y enfatizan el poder de las personas para ser resilientes, adaptables y con capacidad de autogestión. Los estados federales donde disminuyó menos la movilidad son aquellos con mayores economías informales, hecho que se observa en los testimonios de las participantes.

Así mismo, los relatos sobre afectaciones a la salud se centraron en la sobrecarga, el estrés, los dolores de cabeza y el malestar emocional, que principalmente lo traducen en miedo y angustia. Es importante subrayar que las participantes identifican que las afectaciones a su salud, tanto físicas como psicológicas, se debieron al confinamiento domiciliario por la pandemia y a la pérdida de sus trabajos fuera de casa, que cerraron por causa de la pandemia. Esto hizo de sus trabajos -remunerado y no remunerado-, por sus características, espacios depresógenos, con afectaciones a la salud, en un contexto en que se manifestó de manera muy inequitativa la división del trabajo por género (Ferreyra, 2020), la cual impone a las mujeres la obligación de permanecer más tiempo en casa.

En la pandemia por covid-19 encontramos que las participantes sufrieron estrés y ansiedad, más que por el desempleo, por la sobrecarga de funciones, misma que está enraizada en la doble jornada, ahora triple, al tener que estar las mujeres atentas al funcionamiento del hogar, a los cuidados de los dependientes y al trabajo remunerado. En algunos casos, incluso trabajaron en un mismo espacio y tiempo y, en otros, lo hicieron con el riesgo de salir de casa y contagiarse (Padilla et ál., 2020), viéndose forzadas a recurrir a la familia de origen para cuidar de sus hijos, con todas las problemáticas antes descritas y las complicaciones de relacionamiento asociadas con la pandemia.

En gran medida, se subraya la precariedad laboral como factor asociado a la afectación de la salud mental que está presente en las mujeres, aunque está naturalizado e internalizado, siendo que, como se ha mencionado, la mayoría realizan trabajos informales, operativos, de autoempleo, con sueldos a destajo, algunas con variabilidad en el mismo y además con experiencias de violencia laboral, con acoso sexual y laboral. A estas problemáticas se les suma la inseguridad social, con asaltos, robos, secuestros, discriminación (Ayala, 2020).

Además de las condiciones mencionadas, el trabajo fuera del hogar implicó el riesgo que conllevaba el contagio por covid-19 (Padilla et ál., 2020), reafirmando, a su vez, lo que refieren Ortiz y Pérez (2020), al mencionar que en México existe una vulneración social tan grande, con una enorme inequidad y pobreza -sobre todo en las mujeres-, que a las personas les resultaba imposible quedarse en casa para evitar el contagio. Además, dicha vulneración se hizo patente cuando refirieron que a veces llegaban cansadas y descuidaban el uso del cubrebocas o no hacía un adecuado uso de este, o descuidaban guardar la sana distancia y/o la adecuada higiene de manos, todas ellas, recomendaciones básicas para disminuir un posible contagio.

Ahora bien, otro de los factores de precarización laboral detectados es atribuible a la brecha digital (Pérez, s.f.), la cual es grande en las mujeres participantes, ya que, como se mencionó, su acceso a la red es limitado y exige una inversión alta para sus ingresos. Además de carecer de suficientes habilidades tecnológicas y no poseer equipo de cómputo propio, en los pocos casos que lo tenían, era de uso compartido, sobre todo por sus hijos, con las modalidades de educación en línea, como factor agregado de estrés familiar derivado de la negociación de recursos en pandemia.

Con base en el planteamiento de Ferreyra (2020), es necesario, con mayor razón frente a la crisis sanitaria, repensar las tareas del hogar y de cuidado desde otra óptica social y con miras a la sostenibilidad de la vida, entendiendo que se necesitan nuevos procesos de preservación de los núcleos humanos con nuevos sentidos de vida. Se deben replantear las labores asignadas a las mujeres a partir de la división del trabajo por género, ponderadas como actividades que permiten la reproducción social, con todos los sectores y niveles de la sociedad.

Aunque en los relatos de las participantes se expresa el cansancio, no contienen una demanda de distribución equitativa, y se detecta, en cambio, una habituación y naturalización considerables de esa inequidad, así como de la violencia de género presente en sus narrativas. Por ello, siguiendo el pensamiento de Fernández (2021), se pone en la tribuna la necesidad de analizar estos ejercicios, en donde las asimetrías de poder tienen un carácter relacional, situacional y sociohistórico.

En consecuencia, se propone continuar con acciones que desnaturalicen la precariedad laboral y la violencia de género y que estén fundadas en el modelo sociocomunitario del empoderamiento, donde el desarrollo de la autodeterminación individual es fundamental para que la persona sea capaz de tomar decisiones y resolver los problemas que afectan su vida, por sí misma e individualmente. Igual de importante es el desarrollo de la participación democrática en la vida comunitaria (Musito et ál., 2009), para despertar conciencia en la colectividad acerca de la lucha por condiciones de mayor equidad y bienestar para todas las mujeres. Y si bien la pandemia visibilizó la precariedad e informalidad laborales, como resultado de las políticas económicas neoliberales, esta visibilización puede ser miope o tergiversada y las asociaciones comunitarias pueden verse mermadas por la prescripción del aislamiento y el distanciamiento de los demás y por el señalamiento del peligro inminente que traería la convivencia con otros, sin que se llegue al diálogo necesario para establecer acuerdos, trazar planes y realizar acciones colectivas.

En resumen, las mujeres participantes de los contextos descritos, pese a las diferencias que podrían verse en términos sociodemográficos, vivieron de manera similar la pandemia por covid-19, con precariedad laboral, violencia sexual, acoso laboral e inseguridad laboral y social, todo lo cual afectó su salud. Resalta la sobrecarga de funciones que afrontaron, expresada en la triple jornada de trabajo (tanto remunerado como no remunerado), ejercido al mismo tiempo y en un solo lugar.

El modelo capitalista, tal como se vivió en la pandemia por covid-19, sigue siendo sostenido por el trabajo no remunerado que las mujeres realizan en el espacio reproductivo y doméstico, que continúa siendo asumido en mayor medida por ellas, de modo que las brechas de desigualdad de género entre mujeres y hombres impiden alcanzar así mismo la igualdad en la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar. Y son las mujeres, más aún en tiempos de crisis, quienes continúan padeciendo las inequidades laborales, familiares y sociales, así como la violencia de género, aún invisibilizada y naturalizada por ellas.

Las mujeres participantes del estudio reconocen en sí mismas recursos psicológicos individuales y familiares con los que hicieron frente a las problemáticas del día a día en la pandemia por covid-19. Sin embargo, se necesita trabajar fuertemente en la desnaturalización de la precariedad laboral, la violencia de género y las inequidades relacionadas con los cuidados y el funcionamiento del hogar, así como en el fortalecimiento de los recursos de índole más social y comunitaria, para lo cual es fundamental el desarrollo de una participación democrática que ayude a generar organizaciones colectivas e integradas, en busca de tener impactos mayores en la mejora de las condiciones de las mujeres, sobre todo de aquellas con trabajos remunerados y, más aún, de las que están en el sector laboral informal.