Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Avances en Psicología Latinoamericana

versión impresa ISSN 1794-4724versión On-line ISSN 2145-4515

Av. Psicol. Latinoam. v.25 n.2 Bogotá jul./dic. 2007

El problema de la conciencia. El aporte de una visión estratégica en el siglo XXI

The Problem about Consciousness. Contribution of a Strategic Vision in the XXI Century

Jairo A. Rozo C.*

* Universidad de Sevilla, España. Correspondencia: Jairo A. Rozo. Estudiante de Doctorado, Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Sevilla, C/ Camilo José Cela, S/N, 41018, Sevilla, España. Correo electrónico: psicorozo@yahoo.es.

Fecha de recepción: abril de 2004

Fecha de aceptación: abril de 2007

Abstract

This article starts by recognizing the difficulty of studying conscience from its definition and from the way many philosophers and scientists have approached it throughout the history. Then, we make a small review of the conscience boom and the recent approaches that have been proposed since the last decades of the past century. We conclude with an explanation of the proposal for studying conscience, called Strategic Epistemology, which is based on Staddon & Bueno's initial idea and enriched by Ruiz-Vargas' multilevel vision; this, allows us to go beyond the traditional classification and observe how the different levels and sublevels organize themselves around some fundamental questions: Why, what for, how and where. The best way to get to develop dynamic and explicative models of the conscience phenomenon is to look for the answers of these questions.

Key words: consciousness, strategic epistemology, explicative models, scientific research.

Resumen

Este artículo parte considerando la dificultad del estudio de la conciencia a partir de su definición y la forma como la han abordado filósofos y científicos a lo largo de la historia. Luego se hace una pequeña reseña del boom de la conciencia y los más recientes abordajes planteados desde finales del siglo pasado. Termina con la explicación de la propuesta para estudiar la conciencia, denominada Epistemología estratégica, basada en la idea inicial de Staddon y Bueno y enriquecida con la visión multinivel de Ruiz-Vargas, lo que permite romper con la clasificación tradicional y observar cómo los niveles y subniveles se organizan alrededor de unas preguntas fundamentales, el porqué, el para qué, el cómo y el dónde. Buscar las respuestas a estas preguntas, a partir de una visión interdisciplinaria, es la mejor opción para llegar a desarrollar modelos dinámicos y explicativos del fenómeno de la conciencia.

Palabras clave: conciencia, epistemología estratégica, modelos explicativos, investigación científica.

El misterio de la conciencia

El problema de la conciencia es, sin lugar a dudas, uno de los temas más espinosos en el mundo de la ciencia actual. Hace varios siglos que la pregunta alrededor de lo que es la conciencia y sus diferentes niveles y características ronda en la mente de numerosos pensadores de relevante importancia para el mundo occidental. No obstante, tal tema ha sido muy evasivo para la ciencia, en particular, para la psicología. Para ella, la conciencia ha sido como el éter lo fue para la física en su época; la conciencia no se ve, no se toca, no se sabe donde está; se intuye, pero no se reconocen claramente sus propiedades y características. Como decía Spinoza, creemos entender algo porque dejamos de preguntarnos por ello, al considerar que ese algo es connatural a nuestra esencia como ser humano.

¿Qué es la conciencia?, ¿es parte de una nueva sustancia ontológicamente distinta de la materia? Si es así, ¿cuáles son sus propiedades?, ¿o acaso es una nueva propiedad de la misma sustancia que rebasa los conocimientos hasta ahora existentes? ¿Es una propiedad emergente de la materia altamente organizada y compleja, es decir, del cerebro humano?

Numerosas preguntas surgen acerca del tema: ¿Acaso podríamos pensar que exista una sola y única forma de conciencia?, ¿o tal vez debamos aceptar que son múltiples los niveles de conciencia y que tan sólo conocemos una mínima parte, como es la vigilia y el sueño? ¿Los diferentes niveles de conciencia y sus contenidos son tan reales como los de la vigilia y, en tal sentido, tan válidos como estos últimos? Sin lugar a dudas, las dudas que el tema de la conciencia arroja son difíciles y provocativas, apenas entreabriendo la puerta que nos lleva a su investigación y conocimiento.

Pero cómo responder a la gran pregunta: ¿Qué es la conciencia? La conciencia tiene diversas acepciones, algunas veces imprecisas que dificultan su definición. Deriva de la palabra latina Conscientia, nombre derivado a su vez de Conscire, que significa ser consabedor o tener noticia de algo juntamente con otro. Esta ha tenido dos acepciones: la primera, hace referencia a la conciencia moral; la segunda, surge en la edad moderna y tiene que ver con el acto psicológico de darse cuenta. Sobre esta última acepción están centradas las siguientes páginas.

Ante el enunciado: estoy consciente la gente entiende que significa saber lo que está sucediendo, percatarse de las cosas circundantes y que se es sensible a los deseos internos, los dolores, los pensamientos y los sentimientos. Ese entendimiento está de acuerdo con la derivación de la palabra latina scire, saber, raíz del termino ciencia (Ballin, 1989). Por tanto, la palabra conciencia denota la capacidad para la reflexión en el sentido de saber lo que uno sabe o de ser capaz de pensar acerca de lo que uno sabe. Y esta acepción implica varias dificultades, sólo como ejemplo se pueden exponer algunos aportes a su definición a lo largo de la historia; con ello será posible ver el gran abanico de posibilidades que dan cuenta de la gran complejidad del tema.

La palabra conciencia y el interés sistemático en el concepto psicológico tuvo su origen en el siglo XVII, el siglo de dos grandes pensadores: René Descartes (1596-1650) y John Locke (1632-1704). Como reseña Klemm (1914, citado por Ballin, 1989), el descubrimiento de la conciencia como un hecho psíquico fundamental no se hizo antes de Descartes, matizando que este descubrimiento está relacionado con el desarrollo del concepto moderno de conciencia. A partir de Descartes existirán dos caminos temáticos: uno, que considera la conciencia como una facultad general de conocer, estudiando el fenómeno psíquico tal y como se muestra en la experiencia inmediata; el otro, más empirista, que identifica la conciencia con los procesos psíquicos entendidos en términos asociativos, los cuales pueden ser estudiados mediante la introspección (Rojo-Sierra, 1995).

En 1690, con la publicación de la obra clásica de John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, se introdujo por primera vez la palabra conciencia como término abstracto con esta definición: La conciencia es la percepción de lo que sucede en la propia mente de un hombre (Ballin, 1989).

Un par de siglos después, John Dewey dijo: El yo no sólo existe, sino que puede saber que existe; los fenómenos psíquicos no sólo son hechos, sino que son hechos de la conciencia (.) lo que distingue los hechos de la psicología de los hechos de todas las demás ciencias es, en consecuencia, que son hechos concientes (1893, p. 2, citado por Ballin, 1989). Sin embargo, para Dewey la conciencia no puede ser definida ni descrita, sólo se puede definir o describir algo por el uso de la conciencia (Ballin, 1989).

Por otro lado, según William James la conciencia no puede entenderse como una entidad independiente, hecha de algún tipo de material psíquico. Para el autor la conciencia es un proceso cognoscitivo que tiene una función en la experiencia y esa función es conocer. James, en contra de asociacionistas y estructuralistas, consideraba que el campo de la conciencia no es un agregado de partes separables, sino una corriente continua. Cada momento de conciencia es un todo único. Ahora bien, el fluir de la conciencia no es pura sucesión lineal de momentos concientes, sino que en cierta forma refluye sobre sí mismo. La conciencia se nos muestra como una pluralidad organizada y fluyente que al igual que la realidad está haciéndose momento a momento (Rojo-Sierra, 1995).

Esta corriente de conciencia expresaba la idea de que, aunque los contenidos específicos cambian constantemente, la conciencia nos proporciona un cierto sentido de continuidad. Continuidad subjetiva sostenida tanto en períodos cortos como largos, de ahí la importancia de la memoria en el procesamiento consciente. El otro elemento importante para James en el estudio de la conciencia era la atención (James, 1909).

Ahora bien, si damos un salto en el tiempo y nos detenemos en algunos autores modernos y en las definiciones que aportan, podemos ver algunas divergencias y consonancias interesantes.

Según Piaget (1974, citado por Richelle, 2004) la conciencia no puede entenderse como un campo particular de la mente, como un lugar del cual entrarían o saldrían informaciones o elementos de cualquier tipo. Según su visión constructivista, la conciencia es una construcción de conductas originales, que emergen de otras conductas, las cuales serán reestructuradas por aquella.

Para Vygostky (1925, citado por Richelle, 2004) la conciencia es básicamente un contacto social consigo mismo, y el origen de su análisis debe dirigirse al estudio del niño y su relación con el entorno social y la adquisición del lenguaje. Su concepción social de la conciencia no excluye los factores biológicos presentes en especies sub-humanas, pero el hecho relevante está en que el humano se conoce a sí mismo en la medida en que conoce a los otros.

Según Skinner (citado por Richelle, 2004) la conciencia no es la causa de las conductas, sino que ella es otro comportamiento sometido a las relaciones funcionales con las variables ambientales, en este caso como producto de las interacciones verbales con la comunidad social. Para Skinner (1957) la comunidad social es la que enseña al individuo a conocerse a sí mismo (obsérvese la similitud con la propuesta vygostkyana).

Según Aguilar (2001) la conciencia puede definirse de la siguiente manera:

El proceso de organización de una información selecta de todas aquellas posibles de la realidad (.). La conciencia se entiende como aquella organización cuya función principal es la aprehensión de la realidad y cuyos patrones están entendidos en el tiempo y manifestados, proyectados o mapeados en la función del cerebro, la cognición y la conducta del observador. (p. 15)

Si Chalmers consideraba en 1996 a la conciencia como igual a la experiencia subjetiva, Aguilar piensa que la experiencia subjetiva es el resultado de los procesos de conciencia. Para entender la conciencia debemos estudiar aquella organización que está proyectada simultáneamente en los aspectos conductuales, cognoscitivos y fisiológicos. La congruencia entre estos tres puntos de vista es lo que producirá el conocimiento más completo acerca de la organización común detrás de todos ellos; es decir, la información óptima acerca de la conciencia (Aguilar, 2001). Lo que propone Aguilar es que todos los fenómenos en el continuo inconsciente-consciente y los procesos intermedios deber ser estudiados desde los tres puntos de vista -que él llama paradigmas- de forma simultánea: fisiológico, cognitivo y conductual.

Según Damasio (2000) el estudio de la mente conciente implica dividir el problema en dos partes. Por un lado, el estudio de la película en el cerebro, para referirse a la composición integrada y unificada de diversas imágenes sensoriales que constituyen el espectáculo multimedia llamado mente; por otro, el estudio del yo o del ser y la generación automática de un sentido de propiedad de esa película en el cerebro. Ambas partes están íntimamente interrelacionadas.

Para Damasio (2001) existe una organización jerárquica en la cual el funcionamiento óptimo de los niveles más bajos es un requisito para el funcionamiento de los niveles superiores, de manera que cuando habla de conciencia se refiere básicamente a dos tipos: la conciencia central, que consiste en pensarse y sentirse como ser individual implicado en el proceso de conocer su propia existencia y la existencia de otros en el aquí y el ahora; y la conciencia ampliada, que hace referencia a una experiencia del pasado y del futuro, que cambia permanentemente y genera representaciones reales o mentales que orientan la actuación del organismo.

Respecto al ser, identifica tres tipos. El primero está relacionado con un concepto biológico y los dos últimos coherentes con un concepto mental y asociados a cada uno de los tipos de conciencia descritos anteriormente. El protoser se trataría de una sensación biológica del ser, vinculada con la percepción del estado del cuerpo momento a momento y activo de manera continúa a lo largo del tiempo. Su presentación es responsabilidad de un conjunto de estructuras considerablemente relacionadas con la regulación y representación del cuerpo y no se verá alterado por cambios en el entorno. En segunda instancia, se encuentra el ser central -correlaciona con la conciencia central-, que es producido en el momento en que cualquier objeto modifique el protoser. Finalmente, se encuentra el ser autobiográfico -que se correlaciona con la conciencia ampliada- basado en la memoria y también en anticipaciones del futuro; es decir, va de atrás hacia delante; además, se desarrolla a lo largo de la vida.

Volviendo al filósofo Chalmers (1999, 2004), él también habla de una dicotomización en el estudio de la conciencia: por un lado, están los problemas fáciles o datos de tercera persona, que tienen que ver con la habilidad para discriminar, categorizar y reaccionar al ambiente y sus diversos estímulos, el acceso a los estados mentales propios, el foco de atención y el control deliberado del comportamiento, entre otros; por otro, el problema duro, que tiene que ver con los datos que sólo son accesibles por medio de la observación en primera persona, es decir, la experiencia subjetiva de la conciencia.

Desde la perspectiva de las neurociencias (Crick y Koch, 1990, citado por Froufe, 1997), la conciencia constituye un fenómeno psicológico único, que emerge del funcionamiento integrado del cerebro, comprometiendo la intervención interactiva de múltiples estructuras nerviosas y la actividad de billones de neuronas que constantemente cambian su nivel de activación.

Para finalizar, pero con el ánimo de mostrar lo difícil que es andar por el campo minado del estudio de la conciencia, quiero retomar un par de apreciaciones más, sobre las definiciones y el uso de términos que diferencian la lengua inglesa de la española.

En español, hablamos en general utilizando la palabra conciencia, pero en inglés se suelen utilizar dos términos como sinónimos intercambiables que tienen connotaciones diferentes: los términos awarennes y consciousness. Según Ballin (1989), awarennes proviene de la raíz latina ware, que significa 'cauteloso' o 'cuidadosamente atento'. Awarennes se refiere a sucesos del exterior y consciousness a sucesos internos. Awarennes implica estar alerta, precavido o vigilante con respecto a los sucesos externos interpersonales; por su parte, Consciousness implica ser sensible a los cambios en sucesos internos más bien personales. Estamos conscientes en el primer sentido (awarennes) al escuchar una sirena de policía y en el segundo sentido (consciousness) al sobresaltarnos al oírla.

La autoconciencia (self-conscious) se referiría a la conciencia del yo a nivel subjetivo, como cuando soy consciente de todos mis cambios internos al tener miedo al hablar en público. Pero la autoconciencia (self-awarennes) implicaría un análisis objetivo del yo, como el autoanálisis crítico (Ballin, 1989).

Por otro lado, y para complicar un poco más la cuestión, Bunge y Ardila (1988) hablan de percatación, que traduciría el sustantivo inglés awareness. Un animal puede percatarse de un estímulo (interno o externo a él) en la medida en que puede sentirlo y reaccionar ante él. Obsérvese la diferencia con la definición que aporta Ballin: para Bunge y Ardila, awareness no sólo implica captar estímulo externos, sino también internos en el organismo.

A su vez, Bunge y Ardila (1988) también hablan de autopercatación, que tiene que ver con la posibilidad de que un organismo se percate de algunos de sus cambios internos o acciones. La autopercatación no requiere pensar acerca de las propias percepciones o concepciones, mientras que un organismo que es consciente lo es de la percepción o pensamiento sobre el estímulo. Un animal conciente atraviesa por un proceso mental objeto de conciencia y, además, piensa en dicho proceso mental; esta es la diferencia con la percatación. Podríamos decir que se percata de que percibe y piensa, y por tanto es consciente.

Desde otra perspectiva, la autoconciencia implica saber quién se es y qué se es (nótese la diferencia con las definiciones de Ballin de autoconciencia); es decir, tener la capacidad de recordar de manera correcta parte del pasado (ser conscientes de lo que hemos devenido y de lo que hemos aprendido) y a la vez imaginar o extrapolar la propia vida hacia el futuro (planificar acciones futuras).

F inalmente, son múltiples las apreciaciones alrededor de una definición de conciencia, y aunque divergentes en general, es posible encontrar puntos en común que permiten aproximarse al problema. Por un lado, la conciencia puede considerarse como un proceso dinámico constructivo, como diría James (1909): corriente de conciencia, de manera que, aunque sus contenidos específicos cambian, la conciencia nos proporciona un cierto sentido de continuidad, gracias a la atención y a la memoria a corto plazo. Como dice Colmenero (2004), diversos estudios desde las neurociencias y la psicología demuestran cómo la atención está directamente implicada en la experiencia conciente.

Por otro lado, uno de los aspectos en los que hay acuerdo general es que cuando hablamos de conciencia, antes que nada nos referimos a una experiencia fenoménica, vivencia subjetiva (Froufe, 1997). La experiencia consciente es conocida o sentida directamente por el propio individuo -o por lo menos eso es lo que a él le parece. A su vez, el foco al que va dirigido la conciencia puede ser muy amplio, por lo que podemos hablar en términos gruesos de conciencia y autoconciencia como dos niveles diferentes de análisis. Una sería la conciencia de pensar o procesar estímulos internos y externos y la capacidad de reaccionar ante ellos; otra sería la autoconciencia, que es la capacidad de entender la experiencia conciente como propia a un yo individual que puede pensar sobre lo que piensa en un continuo espacio-temporal (capacidad autoreflexiva).

Ontológicamente hablando, aceptamos que existe una sola sustancia (materia) que nos compone a todos y que ha evolucionado a tal nivel de complejidad que ha producido propiedades nuevas y emergentes, tal como lo es la conciencia. Y aunque todavía hay quienes plantean que la conciencia es un epifenómeno sin apenas aporte causal sobre la conducta (Harnard, 1982 o Velmans, 1991), hay en su mayoría acuerdo al considerar a la conciencia con un estatus causal y con carácter constructivo, ya que como fenómeno emergente tiene capacidad de influir sobre el sistema del cual emerge y construye sus representaciones a partir de los estados mentales disponibles, pero con una capacidad limitada, tanto por lo que respecta a la amplitud de aprehensión, como a la resolución temporal, es decir, que se caracteriza por un funcionamiento relativamente lento y orientado a una representación o interpretación determinada, propio de un mecanismo de control activo, central y unificado (Froufe, 1997).

La ciencia ante el reto de la conciencia

Durante siglos ha dominado la idea del hombre como un ser conciente y racional, superior en todo sentido a los demás seres del planeta. Sin embargo, a pesar de la fuerza de tal idea, la conciencia no siempre ha jugado un papel preponderante en la psicología. Aunque prácticamente la definió como ciencia cuando nació a finales del siglo XIX, perdió gran parte de su relevancia como objeto de estudio, una vez que en el siglo XX dominó la concepción conductista en la psicología.

Por el año 1879, Wundt consideraba que el objeto de la psicología era la conciencia, o mejor, los elementos componentes de nuestra experiencia consciente: los procesos mentales (Caparrós, 1993). Sin embargo, después del Manifiesto de Watson y sobre las bases del positivismo se decidió hacer un paréntesis y olvidar, por el momento, la posibilidad de abordar aquel tema vigoroso, pero que no se podía enfrentar con suficiente rigor (Richelle, 2004). A partir de la revolución conductista, vino lo que muchos autores han considerado un período de oscurantismo en lo que respecta al tema de la conciencia. Se impuso la observación directa de la conducta manifiesta como únicos método y objeto, respectivamente, legítimos de la psicología (ver Froufe, 1985, González-Castán, 1999); y ante el fenómeno de la conciencia se utilizó un decoroso mutismo -en la mayoría de los casos- o se le asumió como un epifenómeno y, en el mejor de los casos, se la consideró como una propiedad particular de la conducta verbal, -denominada por Skinner autocrítica- producto de la historia de interacción con el ambiente social del sujeto (Skinner, 1981; Pérez-Acosta, Benjumea y Navarro-Guzmán, 2001).

Sin embargo, como resalta Richelle (2004), la psicología no abandonó el tema de la conciencia, ya que gracias a autores como Piaget, Vygostky, Skinner o Zazzo, el tema fue debatido desde diversas -y a veces- vertientes contrapuestas.

A finales de la década de los cincuenta y principios de la década de los sesenta, la psicología cognitiva retomó el problema de la conciencia, pero sólo de una manera inespecífica, ya que se tendió a identificar conciencia con mente. El fenómeno en sí mismo no fue abordado como objeto de estudio per se, pero el mundo psicológico en general empezó nuevamente a asumir su existencia y sus posibilidades.

Pero el gran boom de la conciencia llegó a finales del siglo pasado, cuando empezó a verse un total renacimiento no sólo en la psicología, sino en las ciencias en general (Rozo, 2002, 2005).

En la llamada década del cerebro (1990-2000) un premio Nóbel biólogo molecular llamado Francis Crick, desde su ventajosa posición proclamó que el alma (la conciencia) exigía ya ser abordada desde una perspectiva científica. Obviamente, para él tal perspectiva debía ser liderada por las neurociencias. A partir de ese grito de batalla se hizo evidente lo que ya muchos sectores científicos venían trabajando, permitió fortalecer líneas de investigación, y que a su vez se apoyara el desarrollo de nuevas investigaciones alrededor de la conciencia, con lo que para el mundo científico y neófito la necesidad de abordar el conocimiento de la misma empezó a ser cada vez más notable.

En 1994 (ver Horgan, 1994, 2001) se realizó un congreso sobre conciencia en la Universidad de Arizona, en el que se pretendía presentar de manera interdisciplinar los diferentes aportes al estudio de la conciencia. Allí se reunieron los más avezados investigadores que provenían de la física cuántica, teoría del caos, la neurología clínica, la filosofía, la neurociencia, la neurocomputación y la psicología cognitiva.

Sus diferentes propuestas partían de marcos teóricos distintos y posiblemente ontológicamente contradictorios; no obstante, las posturas se podrían resumir en cuatro que son básicas:

Como vemos, no sólo se rescata la conciencia, sino que se pone de moda (Pérez-Acosta, Benjumea y Navarro-Guzmán, 2001); además, en 1994 se funda la revista Journal of Consciosness Studies donde se recopilan los resultados de las famosas conferencias de Tucson, Arizona (Ver Hameroff, Kaszniak y Scott, 1996 y 1998) que se desarrollan en 1994, 1996, 1998, 2000 y 2001, la última realizada en Suecia. La conciencia vuelve a ser tema de estudio no sólo para neurocientíficos, físicos y filósofos, sino también de psicólogos experimentales de diversas tendencias (Richelle, 2000 y Tudela 1997).

Por ejemplo, el filósofo Searle (2000), con su libro el Misterio de la conciencia, recoge y critica algunos de los aportes más interesantes hasta ese momento, provenientes de diferentes campos de la ciencia. Por un lado, la postura neurobiológica reduccionista de Crick; por otro, la propuesta de Gerald Edelman, que sostenía que la conciencia es causada por un proceso de darwinismo neural, en el cual grupos de neuronas compiten entre sí para crear una representación efectiva del mundo. O la propuesta del físico Penrose, y el supuesto aporte de la teoría cuántica al estudio de la conciencia. También discutía las apreciaciones de filósofos como Dennet y Chalmers, para finalizar con la propuesta del neurólogo Israel Rosenfield y sus estudios de casos de imagen corporal y su relación con la conciencia.

Así, desde diferentes perspectivas y áreas de estudio empiezan a desarrollarse numerosas hipótesis y teorías para entender la conciencia, un desarrollo que ya en el siglo XXI continúa y continuará con inmensa fuerza, pues uno de los temas fundamentales para la ciencia y la psicología será el estudio de la conciencia. Como ejemplos de múltiples teorías de la conciencia se pueden enumerar la de Baars (1988), Jonson-Laird (1990), Humprey, (1987, 1992), Posner y Raichle (1994), Searle (1992) o Dennett (1995). Otros ejemplos de modelos teóricos con fuertes bases neuobiológicas se pueden encontrar en el aporte de autores como Tudela (1997) y Dehaene y cols. (1998, 2001 citado por Ruz, Tudela y Madrid, (2003) quienes desde la neurociencia cognitiva, proponen un modelo neuronal sobre la conciencia. Los trabajos de Damasio (2001), desde la neuropsicología; el de Llinas (2003), basado en el original aporte del movimiento y el sistema motor en el origen de la conciencia; el trabajo de Froufe (2003), quien propone un modelo multimodular e integrado de la mente; o el aporte de Aguilar (2001), que ya se ha nombrado y que propone tres paradigmas para estudiar la conciencia.

En síntesis, podrían citarse otros ejemplos, pues la conciencia ya no es un tabú para la ciencia. Al contrario, los científicos se enfrentan desde sus particulares campos a la gran pregunta centrada en saber si fenómenos como la percepción, el aprendizaje y la memoria implican mecanismos de conciencia en todo momento y cuáles son esos mecanismos y sus características; o si por el contrario pueden realizarse tales funciones sin conciencia de las mismas o de una parte de ellas y cuáles serian sus características y los mecanismos subyacentes.

Cómo enfrentar el problema de la conciencia: la epistemología estratégica

Abordar el problema de la conciencia no es nada fácil, por tanto, la propuesta desarrollada a continuación está articulada en un marco epistemológico que da cuenta de cómo entendemos, qué puede y debe producir el conocimiento científico, y en particular el conocimiento sobre la conciencia, en vías del desarrollo de una teoría explicativa de la misma. Desde hace unos años he trabajado con otros colegas esta propuesta (Rozo y Baquero, 1997, Pérez-Acosta, 1997) la cual se ha denominado epistemología estratégica (Rozo, Pérez-Acosta y López, 1998).

La epistemología estratégica implica ante todo una nueva perspectiva en la disputa entre los aportes de las diferentes ciencias en el desarrollo de modelos explicativos de fenómenos psicológicos. En el trabajo inicial de Rozo y Baquero (1997) se enfocaba específicamente la construcción de un modelo teórico en tiempo real que explicará el fenómeno del condicionamiento pavloviano, triangulando los aportes de la neurociencia, la neurocomputación y la psicología.

La conclusión de dicho trabajo mostraba que se puede desarrollar un excelente modelo explicativo utilizando los conocimientos sobre las bases biológicas del aprendizaje y el aporte de la psicología cognitiva animal, para mimetizar el aprendizaje en una red neuronal artificial que sigue principios biológicos de aprendizaje (ver Rozo, 1995; Rozo y Baquero, 1997; Rozo, Baquero y Pérez-Acosta, 2005 y Alkon et ál. 1990 y 1991).

Pero este fenómeno de triangulación es generalmente la excepción a la regla. Lo que tradicionalmente se puede ver es que las diferentes disciplinas científicas se distinguen por su radicalismo en lo que se refiere a su independencia para abordar y explicar el objeto de estudio, que termina por expresarse por medio de los conocidos reduccionismos (para un análisis más detallado de los reduccionismos en psicología -molar y molecular- ver Rozo, Baquero y Pérez-Acosta, 2005).

La epistemología estratégica se presenta aquí como el marco adecuado para el futuro desarrollo de un modelo dinámico (en términos de la epistemología estratégica) que explique el fenómeno de la conciencia.

Un modelo dinámico, como se verá más adelante, es un modelo explicativo compatible con el conocimiento de las propiedades del sistema nervioso, que daría cuenta de la conciencia y se correlacionaría con los desarrollos en los modelos conexionistas.

En la creación de tal modelo dinámico se deben desarrollar los siguientes pasos: la búsqueda de un paradigma experimental para estudiar adecuadamente el procesamiento consciente, la búsqueda de una técnica apropiada para producir el procesamiento consciente y, finalmente, la búsqueda de una medida para detectarlo adecuadamente. El origen de la epistemología estratégica proviene de la propuesta de Staddon y Bueno, planteada en un trabajo anterior (Rozo, 2005) que se presenta a continuación.

La propuesta de Staddon y Bueno

La propuesta de Staddon y Bueno (1991) implicaba una nueva perspectiva de la disputa entre neurobiólogos, cognitivistas y conductistas a partir de un esquema estratégico para el estudio de la conducta aprendida en el contexto de la neurobiología. La pregunta de fondo se planteaba así: ¿Cómo se relaciona el estudio del sistema nervioso con el estudio del comportamiento? La comprensión de la relación entre cerebro y comportamiento puede ser abordada y entendida a partir de dos estrategias: una ascendente (de abajo hacia arriba), empezando con las propiedades de neuronas individuales y sinapsis, para saltar al final al estudio de la conducta del organismo entero (estrategia que utiliza la neurociencia); otra descendente (de arriba hacia abajo), comenzando con el organismo entero para luego pasar a las propiedades del SNC (estrategia que utiliza la psicología).

Staddon y Bueno creen que las leyes de nivel superior son valiosas y pueden proporcionarnos pistas claras para los procesos más bajos, como ya en épocas anteriores lo han demostrado los descubrimientos en genética de Mendel o el descubrimiento de la sinapsis de Sherrington, que parten de estudios conductuales descendentes y no del estudio de microestructuras. Lo que no significa que se deba rechazar el aporte de las neurociencias.

Staddon y Bueno proponen que la opción más idónea para juzgar la verdad de cualquier teoría es el dominio de la información en la cual se basa. De este modo, si nuestra teoría imaginaria funciona bien como una explicación para los datos conductuales, debe reflejar algo verdadero sobre los procesos neurales que le subyacen, así en principio no tenga ningún sustento neuronal. El punto es, que si el trabajo teórico funciona bien en su propio nivel, les corresponde a los neurobiólogos tomarlos en serio, sino literalmente, sí por lo menos como una guía para las propiedades del sistema nervioso (Staddon y Bueno, 1991, p. 7).

Como conclusión, es importante el estudio de la conducta en su propio nivel, de forma que la conducta compleja debe ser bien comprendida antes de que se pueda progresar mucho a nivel neuronal. Sin embargo, el estudio del comportamiento no debe pretender quedarse simplemente a nivel de predicción y control, sino llegar al nivel del entendimiento y la explicación. Aquí es donde el conocimiento de lo que sabemos del sistema nervioso es imprescindible, y en donde el trabajo interdisciplinario debe convertirse en una meta.

Por ello, en defensa de la estrategia descendente, Staddon y Bueno proponen una forma en la que ha podido y puede evolucionar el conocimiento, a partir de un ejemplo específico en la misma historia de la investigación en el aprendizaje animal: el TIMING (para más información consultar la fuente Staddon y Bueno, 1991).

El cuadro evolutivo general de la estrategia descendente a partir de un trabajo multidisciplinario y de multinivel constaría de cuatro etapas; como ejemplo utilizamos el condicionamiento clásico (Rozo y Baquero, 1997, Rozo, Baquero y Pérez-Acosta, 2005):

1. Reglas de ejecución: se refiere a las reglas que subyacen a la conducta en situaciones experimentales particulares; por ejemplo, a partir de 1903, Pavlov encuentra una serie de características comportamentales, que nos permiten hablar de una regla de desempeño denominada condicionamiento clásico (CC), un tipo de aprendizaje asociativo donde suele verse, como característica general, que un estímulo neutral (EC) se puede asociar con otro que no lo es (EI) y causar una repuesta similar a la que causaba el segundo.

2. Implicaciones teóricas: la explicación teórica de lo que estas reglas predicen para los rangos más amplios posibles de los resultados experimentales y para la ecología animal, junto con pruebas experimentales apropiadas para determinar las condiciones límite.

El desarrollo de la teoría tradicional del CC planteada por Pavlov y retomada por los conductistas americanos partía del principio asociacionista de la contigüidad; con base en él se desarrolló una teoría que trataba de explicar una serie de fenómenos observados en el ambiente natural, pero sometidos al rigor del laboratorio experimental. Sin embargo, a partir de los años sesenta, los modelos neoasociacionistas rompieron los límites de lo que hasta ese entonces se conocía como CC. Esta visión heredera de la psicología cognitiva se basó en el concepto de contingencia y representación, para suplir al de contigüidad, y permitió que los nuevos modelos se expandieran para explicar otros fenómenos del aprendizaje asociativo y desechar gran parte de las premisas de contigüidad. En este momento, el CC está en pleno desarrollo, sobre todo porque no existe un único modelo explicativo que dé cuenta de todas las características de la regla de ejecución.

3. Modelos dinámicos (o de tiempo-real): es decir, modelos explicativos compatibles con el sistema nervioso que podrían hacer surgir estas reglas de ejecución.

El CC todavía no ha llegado a generar del todo modelos dinámicos, más bien podría decirse que está en un estadio de modelos pre-dinámicos que le anteceden y se está moviendo sin distinción entre esta etapa y la siguiente. Los modelos dinámicos implican una gran elaboración y madurez teórica, capacidad de formalización y alcance explicativo, además de una correlación con modelos conexionistas (Rozo y Baquero, 1997). Tal vez uno de los modelos más fuertes en el CC sea el modelo de Rescorla-Wagner; sin embargo, no cumple todos los requisitos para que sea considerado un modelo dinámico.

Para Donegan, Gluck y Thompson (1989) existen graves dificultades, ya que no hay un modelo único y mejor que explique el CC, sino una variedad de ellos, cada uno con una dirección hacia diferentes niveles de abstracción y es difícil compararlos y contrastarlos, pues cada uno se expresa con diferentes formalismos.

4. Comparación con el sistema nervioso: donde se comparan estos modelos formales con propiedades pronosticadas y conocidas del sistema nervioso.

En CC se han desarrollado comparaciones, por ejemplo, entre los resultados de las bases biológicas del CC y la capacidad explicativa de modelos formalizados como el Rescorla-Wagner (Hawkins y Kandel, 1984) de manera que se ofrezcan sustentos neuronales al mecanismo del modelo. Gracias a estas comparaciones y estudios se sabe que tanto la contigüidad como la contingencia son características importantes en CC, y posiblemente no sean excluyentes, sino complementarias.

A pesar de que el desarrollo de estas dos últimas etapas todavía no es claro, en términos genérales se puede ver cómo la investigación se va desarrollando según este modelo estratégico. Lo importante a tener en cuenta es que, aunque hemos dividido y seccionado la evolución del CC en cuatro etapas diferentes, el desarrollo en la realidad no es tan rígido, de forma que los modelos se mueven entre una y otra etapa. Cualquier problema particular puede requerir ir hacia atrás y hacia delante en un momento dado.

Staddon y Bueno (1991) concluyen que es más fácil entender la memoria y el aprendizaje por medio de un modelo dinámico, que a su vez es más fácil de diseñar a partir de la estrategia descendente ya descrita.

Aunque dichos autores no demeritan el posible éxito que pueda tener la investigación ascendente pura, defienden la estrategia descendente como la mejor forma para iniciar el entendimiento de fenómenos como el aprendizaje, pero tan sólo en la medida en que se llegue a tocar con las neurociencias en la tercera y cuarta etapa del modelo evolutivo, de lo contrario se perderán las posibilidades de éxito. Aunque la propuesta de Staddon y Bueno está centrada en el estudio del aprendizaje, su valor puede extrapolarse a otros objetos de estudio de la ciencia y de la psicología -como la conciencia-, por ello decidimos complementar la visión de Staddon y Bueno con una visión multinivel que diera forma a la epistemología estratégica.

La visión multinivel

Como elemento constitutivo de la epistemología estratégica, y complementario a la propuesta de Staddon y Bueno, la visión multinivel debe considerarse como una guía en la búsqueda del conocimiento y de la explicación.

Autores como Smith-Churchland, Bunge o Crick ya han anotado, en algún momento, la importancia de los niveles en el conocimiento de la realidad (ver Rozo, Baquero y Pérez-Acosta, 2005 y Rozo, 2005). Nosotros consideramos que esa realidad es ontológicamente única, pero que desde el punto de vista epistemológico ofrece varios niveles, niveles que si se consideran de manera complementaria pueden producir un apoyo interesante entre las diferentes disciplinas científicas, y sobre todo modelos explicativos dinámicos (en el sentido de la epistemología estratégica) de los complejos fenómenos de estudio.

Como lo plantea Tudela (1997), es necesario tener en cuenta las relaciones entre los tipos de datos que aportan las distintas disciplinas a la hora de abordar los diferentes niveles, para poder realizar una interpretación coherente del conjunto, en miras a una mejor explicación del fenómeno de estudio.

Tudela (1997) considera que es necesario diferenciar niveles distintos de explicación e individualizarlos teniendo como referencia grado de complejidad de los procesos implicados. Este autor distingue al menos tres niveles: el primero de carácter funcional, que analiza la naturaleza del problema adaptativo en el contexto de la evolución biológica y social, en donde la psicología debe entrar en diálogo con la biología evolucionista y la antropología física y social. El segundo de análisis, más preocupado por estudiar la forma particular como un determinado problema se ha resuelto, es decir, el estudio de los códigos de representación de la mente humana, y por los procesos de transformación y utilización de esos códigos en determinadas situaciones adaptativas. Aquí, según Tudela, los psicólogos entrarían en comunicación con los investigadores de la inteligencia artificial. Por último, el tercer nivel tendría que ver con la realización física, que indaga por las funciones y algoritmos que se llevan a cabo en el cerebro. Aquí el dialogo se entablaría con el neurocientífico.

La distinción de, al menos, estos niveles de análisis nos ha permitido caer en la cuenta de la complejidad que entraña la explicación psicológica y la necesidad de tomar en cuenta diversas perspectivas y sus interrelaciones a la hora de construir teorías explicativas. (Tudela, 1997, p. 22)

Las anteriores ideas de Tudela entran en perfecta consonancia con los interesantes aportes metateóricos que hace Ruiz-Vargas (1994 y 1998) en su estudio de la memoria humana. Dichos aportes amplían la perspectiva multinivel de Marr (1982) y la llenan de mayores matices y complejidad, tal y como la realidad que, al final de cuentas, tratan de describir.

En su trabajo Ruiz-Vargas, retoma de forma inicial la propuesta de los niveles de análisis y sus interrelaciones que Marr (1982) desarrolló. Según Marr, es necesario admitir que existen diferentes explicaciones a distintos niveles de descripción, ya que es imposible entender un sistema complejo de la simple extrapolación de las propiedades de sus diversos elementos. Por ello, Marr concibe que existen tres niveles de análisis, el primero se denomina de la teoría computacional, el cual define el objetivo y la lógica de la computación, y específica que hace el sistema y por qué; el segundo, de la representación y el algoritmo, que define la representación del input y el output así como el algoritmo, es decir, la serie de pasos computacionales para la transformación de uno en otro, y específica el cómo, y el tercero, denominado de implementación, que define el sustrato o soporte en el que físicamente se realiza el proceso.

Ruiz-Vargas propone modificar los nombres con que se denomina cada nivel, ya que considera que las denominaciones propuestas por Marr pueden llevar a confusión (por ejemplo, que en el nivel de la teoría computacional no se realizan cómputos, lo que se computa son los contenidos del nivel 1 y los mecanismos de esa computación son el nivel 2); además, considera que el modelo debe ser enriquecido con una serie de subniveles que aclaren el panorama de la propuesta multinivel.

Niveles propuestos por Ruiz-Vargas

La nueva denominación con la que trabaja Ruiz-Vargas (1994,1998) es la siguiente: al nivel 1 lo denomina nivel intencional o experiencial; al nivel 2, nivel algorítmico o representacional; al nivel 3, nivel implementacional o fisiológico.

Como dice Massaro (1986, citado por Ruiz-Vargas, 1994), son tres estrategias que corresponderían a tres niveles distintos de reduccionismo que se extienden a lo largo de un continuo que va desde lo molecular (nivel 3) a lo molar o global (nivel 1). Lo interesante es resaltar que existe un continuo explicativo a través de los niveles y que como estrategias que son -siguiendo a Staddon y Bueno- se pueden complementar. Los tres niveles propuestos por Ruiz-Vargas son propuestos como tres estrategias explicativas para la psicología.

Desde el punto de vista de la propuesta multinivel, existen diferentes niveles de conocimiento, que evolutivamente podemos entender se correlacionan con diferentes niveles de desarrollo. Pero la forma como la investigación se mueve en esos niveles es lo que plantea una estrategia. Es una estrategia ascendente cuando el grueso del esfuerzo investigativo va de lo molecular a lo molar, o es una estrategia descendente cuando el esfuerzo investigativo va de lo molar (la regla de ejecución) hasta lo molecular (sus bases neuronales).

Pero veamos cómo define y delimita Ruiz-Vargas cada nivel: el nivel 1 define el propósito de la computación, el porqué, el qué función cumple y el para qué sirve; el nivel 2 define las representaciones que se están utilizando y las reglas o el algoritmo que opera sobre tales representaciones, definiendo las estructuras y procesos (el cómo funciona); por último, el nivel 3 se refiere al soporte físico (neuronal) del sistema.

Ruiz-Vargas apunta que la relevancia de organizar estas vías de conocimiento en diferentes niveles está en que se puedan establecer relaciones complementarias y, mejor aún, convergentes entre los niveles a partir de lo genuino de cada nivel, porque así se pone de manifiesto la idea crucial y epistemológicamente necesaria de que ningún nivel es redundante, ya que cada uno tiene una serie de atributos específicos que impiden su reducción a cualquier otro nivel. Al mismo tiempo, ningún nivel es en absoluto independiente, autónomo o mejor que los otros para desarrollar modelos explicativos, y sólo en la medida en que desarrollemos relaciones complementarias e idealmente convergentes podremos obtener una comprensión total del sistema completo.

Nos referimos aquí a la necesidad de establecer relaciones complementarias o, mejor aún, convergentes entre los niveles, y con esto queremos resaltar el hecho de que existen diferentes tipos de relaciones entre las diversas disciplinas y sus niveles de trabajo. Por ejemplo, según Schacter (1986, citado por Ruiz-Vargas, 1994), se distinguen tres tipos de relaciones entre la psicología cognitiva y la neurociencia de la memoria (disciplinas que él escoge, porque son sus áreas de interés, pero cuyas relaciones se pueden extrapolar a otros campos de acción), estas son:

Para Ruiz-Vargas es necesario complementar los tres niveles de análisis con algunos subniveles que los componen, sobre todo en lo que se refiere al nivel 2. Ruiz-Vargas es un autor que se mueve en el marco de la psicología cognitiva, por tanto, el nivel algorítmico o representacional es fundamental, y en él considera que es necesario desarrollar la primera subdivisión.

Para este autor el análisis algorítmico o representacional implica hacer una explicación cognitiva del fenómeno de estudio (en su caso la memoria), es decir, una teoría de los procesos y representaciones que constituyen la arquitectura funcional del fenómeno desde la perspectiva del procesamiento de la información. El fin es explicar cómo funciona el objeto de estudio, según procesos de codificación, almacenamiento y recuperación que operan sobre la información, así como la naturaleza de las representaciones sobre las que operan estos procesos.

Debido a la evolución que se ha dado en el campo cognitivo desde los años sesenta, los psicólogos cognitivos actuales podrían agruparse en torno a dos categorías: la de los que trabajan en el paradigma simbólico y la de los que lo hacen en el paradigma conexionista (más reciente).

El paradigma simbólico considera que la mente es un sistema que procesa símbolos físicos significativos. El paradigma conexionista considera que la cognición no implica la manipulación de símbolos con significado. La idea básica del conexionismo es que existe una red de unidades elementales interconectadas de tal manera que, dado que cada una de ellas tiene un grado de activación, las unidades o nodos activos excitan o inhiben a los demás. La red es un sistema dinámico que según unas reglas de aprendizaje alcanza un estado estable o patrón de conexiones modificado (Ruiz-Vargas, 1994, Rozo y Baquero, 1997).

A este respecto, Ruiz-Vargas retoma el trabajo de Smolensky (1988, en Ruiz-Vargas, 1994) y su preocupación por definir en qué nivel se desarrolla el trabajo del conexionismo. Con base en ello, concluye que el conexionismo pertenece al nivel algorítmico o representacional tanto como el paradigma simbólico del procesamiento de la información, pero convierte a los dos en subniveles del nivel algorítmico, entendiendo que el subnivel conexionista está por debajo del paradigma simbólico y, por tanto, se denominaría paradigma subsimbólico.

Las descripciones cognitivas del subnivel simbólico están hechas de entidades que son símbolos tanto semánticamente (se refieren a objetos externos) como sintácticamente (se operan por la manipulación de símbolos).

El subnivel subsimbólico o conexionista está justo en medio del paradigma simbólico y del nivel neural. Como tal, tiene relación con ambos, semánticamente hablando está muy cerca del subnivel simbólico, pero sintácticamente hablando está más cerca del nivel neuronal, al retomar algunos elementos generales de cómo el cerebro hace funcionar -computa- los objetos externos para recrear las redes neuronales artificiales.

Con esto, más allá de la disputa entre los psicólogos cognitivos del paradigma simbólico, quienes consideran que el nivel apropiado de explicación es el nivel algorítmico o simbólico y, por otro lado, los del paradigma conexionista, quienes entienden que el nivel adecuado para el análisis de la cognición es el subsimbólico, debemos entender que ambos son subniveles complementarios del nivel algorítmico.

Por último, el tercer nivel, o implementacional, puede verse desde los siguientes subniveles: el de los sistemas cerebrales, que se refiere, por ejemplo, a la organización de los sistemas o módulos cerebrales; el de los eventos neurobiológicos celulares, que se aplica a los cambios neuroanatómicos, neurofisiológicos y neuroquímicos, y finalmente el de los eventos biológicos moleculares, que se refiere por ejemplo a los mecanismos de plasticidad sináptica.

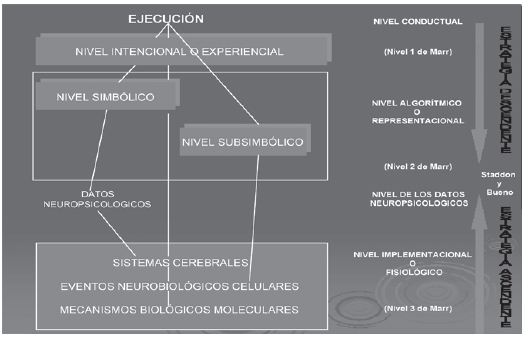

La figura 1 puede aclarar la exposición de la epistemología estratégica donde se solapan las propuestas de Staddon y Bueno, Marr y Ruiz-Vargas (véase Rozo, 2005).

Figura 1. Epistemología estratégica. Modelo integrador de las propuestas de Staddon y Bueno, Marr y Ruíz-Vargas (Rozo, 2005, basado en la propuesta de Ruiz-Vargas, 1994).

La visión tradicional se centraba en la descripción de la realidad basada en las ciencias que la estudian: físico, biológico, psicológico y social, de manera que cada ciencia corresponde a un nivel de conocimiento, tiene su propio objeto de estudio y no necesariamente se toca con los niveles restantes. La visión de la epistemología estratégica parte de una organización multinivel de la realidad, conciente de que su función es meramente didáctica, sabe que los diferentes niveles hacen parte de un todo. Cada ciencia puede abordar varios objetos de estudio, pero cada ciencia utiliza una estrategia que se complementa (ascendente o descendente) con la otra, para poder ofrecer un conocimiento certero de la realidad a partir de sus modelos explicativos. La antigua visión disciplinaria es obsoleta, por tanto, es necesario redefinirla en la búsqueda de una visión holista y antirreduccionista del estudio de fenómenos psicológicos como la conciencia.

Con la propuesta de la epistemología estratégica, el estudio de la conciencia debe buscar el desarrollo de modelos explicativos dinámicos, que partan de una visión multinivel para entenderla y donde se busque la complementariedad a través de dos estrategias básicas, la ascendente y la descendente.

Si retomamos el primer nivel de la epistemología estratégica, el mapa que guíe el estudio de la conciencia empezaría por el nivel intencional o experiencial, poniendo de manifiesto la imposibilidad de comprender adecuadamente los principios operativos del fenómeno (conciencia) si no se comprende primero la función global a la que sirven. Esto significa que el camino adecuado para comprender y explicar el fenómeno no debería empezar por tratar de entender cómo funcionan las hipotéticas estructuras y procesos con el objetivo fundamental de establecer los principios básicos de la conciencia, sino cuál es la función global de la misma.

De esta forma, podríamos organizar la búsqueda de un modelo dinámico de explicación de la conciencia buscando las respuestas a las siguientes preguntas de cada nivel:

Por tanto, siguiendo la epistemología estratégica, nuestros modelos experimentales deberían guiarse por la búsqueda de respuestas a estos tres niveles sin negar o eliminar ninguno de ellos, pues cada uno aporta a una visión complementaria del entendimiento de la conciencia. Encontrar todas las respuestas a un solo nivel, obviando los otros, sólo nos permitirá llegar a un modelo explicativo parcial y no a un modelo dinámico como el que aquí se propone.

Finalmente, asumir una epistemología estratégica implica buscar formas de conexión teórica y semántica entre las diferentes estrategias, que utilizan conceptos derivados de sus propios campos de acción, lo que desde una estrategia son procesos mentales, intencionalidad o atención, para la otra estrategia son estructuras cerebrales, redes de neuronas, o conexiones sinaptodendríticas. Es importante incurrir en un esfuerzo que nos permita reconocer cómo se asume la realidad y el mismo fenómeno desde diferentes niveles de observación, que en última instancia llevan a comprender la complejidad de la conciencia. Acaso también, en un determinado momento, tengamos que hablar de la conciencia social y de cómo los factores culturales e históricos han determinado la forma en que los seres humanos se han interpretado a sí mismos y al mundo en el cual actúan. Por tanto, tendríamos que hablar de un nuevo nivel más, el que sin lugar a dudas es necesario reconocer, para entender cómo diferentes culturas distintas a la occidental hablan de diversos niveles de conciencia distintos a los nuestros y los consideran totalmente válidos para interpretar la realidad y enfrentarla, sin olvidar que estos distintos niveles de conciencia son fundamentales dentro de su organización sociocultural (Fericgla, 1989).

Con el ánimo de aportar una visión panorámica del estudio de la conciencia, siguiendo el marco que hemos abierto a partir de la epistemología estratégica, de manera que podamos ver las diferentes tonalidades de gris entre el blanco y negro de los debates alrededor de la conciencia, hemos invitado a diferentes profesionales de la psicología, que desde sus diversas áreas de estudio han plasmado interesantes reflexiones en las siguientes páginas alrededor de la conciencia.

Referencias

1. Aguilar, A. Cómo estudiar la consciencia: Tres paradigmas para la psicología. En Revista Latinoamericana de Psicología, 33 (1), (2001), 11-21. [ Links ]

2. Alkon, D., Blackwell, K. T., Barbour, G. S., Rigler, A. K., & Vogl, T. P. Pattern-recognition by an artificial network derived from biologic neuronal systems. Biological Cybernetics, 62, (1990), 363-376. [ Links ]

3. Alkon, D. L., Vogl, T. P., Blackwell, K. T., & Tam, D. C. Memory function in neural and artificial networks. En M. L. Commons, S. Grossberg & J. E. R. Staddon (eds.), Neural networks models of conditioning and action. Hilldale, New Jersey: Erlbaum, (1991). [ Links ]

4. Baars, A cognitive theory of conciousness. Cambridge: Cambridge University Press, (1988). [ Links ]

5. Ballin, D. El concepto de la conciencia. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, (1989). [ Links ]

6. Bunge, M., & Ardila, R. Filosofía de la psicología. Barcelona: Editorial Ariel, (1988). [ Links ]

7. Caparrós, A. Historia de la psicología. Ediciones CEAC Barcelona, España, (1993). [ Links ]

8. Colmenero, J. M. La atención y su papel en la experiencia consciente. En Anuales de Psicología, 20 (1), (2004), 103-126. [ Links ]

9. Crick, F. La búsqueda científica del alma. Madrid: Debate, (1994). [ Links ]

10. Chalmers, D. J. La mente consciente: en busca de una teoría fundamental. Barcelona: Gedisa, (1999). [ Links ]

11. Chalmers, D. J. How can we construct a science of consciousness? En M. Gazzaniga (ed.), The cognitive neurosciences, III. Cambridge, MA: MIT Press, (2004). [ Links ]

12. Damasio, A. R. Creación cerebral de la mente. Investigación y Ciencia, enero, (2000), 66-71. [ Links ]

13. Damasio, A. R. La sensación de lo que ocurre. Cuerpo y emoción en la construcción de la conciencia. Madrid: Debate, (2001). [ Links ]

14. Dennet, D. La consciencia explicada: una teoría interdisciplinar. Barcelona: Paidós, (1995). [ Links ]

15. Donegan, N. H., Gluck, M. A., & Thompson, R. F. Integrating behavioral and biological models of classical conditioning. En R. D. Hawkins & G. H. Bower (Eds.), Computational models of learning in simple neural systems. San Diego: Academic Press, (1989). [ Links ]

16. Fericgla, J. M. El sistema dinámico de la cultura y los diversos estados de la mente. Barcelona: Editorial Anthropos, (1989). [ Links ]

17. Froufe, M. Introspección e Informes verbales en procesamiento humano de información. Estudios de Psicología, 19-20, (1985), 135-155. [ Links ]

18. Froufe, M. El inconsciente cognitivo. La cara oscura de la mente. Madrid: Biblioteca Nueva, (1997). [ Links ]

19. Froufe, M. Disociaciones entre cognición y conciencia: hacia un modelo multimodular e integrado de la mente. Estudios de Psicología, 24 (2), (2003), 163-188. [ Links ]

20. González-Castán, O. La conciencia errante. Introducción crítica a la filososfía de la psicología. Madrid: Editorial Tecnos, (1999). [ Links ]

21. Hameroff, S. R., Kaszniak A. W., & Scott A. C. Toward a science of consciousness. The First Tucson Discussions and Debates. Cambridge, M. A.: MIT Press, (1996). [ Links ]

22. Hameroff, S. R., Kaszniak, A. W., & Scott, A. C. Toward a science of consciousness II. The Second Tucson Discussions and Debates. Cambridge, MA: MIT Press, (1998). [ Links ]

23. Harnad, S. Consciosness: An afterthought. Cognition and Brain Theory, 5, (1982), 29-47. [ Links ]

24. Hawkins, R. D., & Kandel, E. R. Is there a cell-biological alphabet for simple forms of learning? Psychological Review, 91, (1984), 375-391. [ Links ]

25. Horgan, J. ¿Puede explicarse la conciencia? Investigación y Ciencia, noviembre, (1994), 105-112. [ Links ]

26. Horgan, J. La mente por descubrir. Cómo el cerebro humano se resiste a la replicación, la medicación y la explicación. Barcelona: Editorial Paidós, (2001). [ Links ]

27. Humphrey, N. La reconquista de la conciencia. México: Fondo de Cultura Económica, (1987). [ Links ]

28. Humphrey, N. A history of the mind. New York: Simon & Schuster, (1992). [ Links ]

29. James, W. Principios de psicología. Madrid: Daniel Jorro, (1909). [ Links ]

30. Johnson-Laird, P. N. El ordenador y la mente: introducción a la psicología cognitiva. Barcelona: Paidós, (1990). [ Links ]

31. Llinas, R. El cerebro y el mito del yo. Bogotá: Editorial Norma, (2003). [ Links ]

32. Marr, D. La visión. Madrid: Editorial Alianza, (1982). [ Links ]

33. Penrose, R. La nueva mente del emperador. Barcelona: Editorial Grijalbo Mondadori, (1991). [ Links ]

34. Penrose, R. Las sombras de la mente: hacia una comprensión científica de la conciencia. Barcelona: Editorial Grijalbo, (1996). [ Links ]

35. Penrose, R. Lo grande, lo pequeño y la mente humana. Cambridge: Cambridge University Press, (1999). [ Links ]

36. Pérez-Acosta, A. M. ¿Tiene límites la psicología? Innovación y Ciencia, 6 (2), (1997), 16-17. [ Links ]

37. Pérez-Acosta, A. M., Benjumea, S. y Navarro-Guzman, J. I. La conciencia desde el Análisis Experimental del Comportamiento: Adquisición y transferencia de la autodiscriminación condicional. Tesis de Doctorado en Psicología Experimental. Universidad de Sevilla, (2001). [ Links ]

38. Posner, M. I., y Raichle, M. E. Images of Mind. New York: Scientific American Library, (1994). [ Links ]

39. Richelle, M. El renacimiento de la conciencia. Olvidos y omisiones de la historia. Revista de Historia de la Psicología, 25 (1), (2004), 95-113. [ Links ]

40. Rojo-Sierra. En torno a la conciencia humana. Valencia: Promolibro, (1995). [ Links ]

41. Rozo, J. A. DYSTAL: Una red neuronal biológica. Boletín (Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento, ALAMOC), 19, (1995), 2-6. [ Links ]

42. Rozo, J. A. ¿Existe el aprendizaje implícito en el Condicionamiento Pavloviano? Revista Electrónica PsicologiaCientifica.com, sección de Psicología del Aprendizaje, (2002), http://www.psicologiacientifica.com [ Links ]

43. Rozo, J. A. y Baquero, H. T. Modelos explicativos del aprendizaje condicionamiento clásico. Trabajo de Tesis de Grado como Licenciado. Universidad Nacional de Colombia. Documento de Circulación Interna, (1997). [ Links ]

44. Rozo, J. A., & Pérez-Acosta, A. M. Neurociencias y neurocomputación: estrategias para entender el comportamiento. Ciencia Psicológica, 6, (1999), 102-109. [ Links ]

45. Rozo, J. A., Pérez-Acosta, A. M., & López, W. Epistemología estratégica: introducción a un modelo conexionista de aprendizaje asociativo. Apuntes de Psicología, 16, (1998), 197-210. [ Links ]

46. Rozo, J. A., Baquero Venegas, H. T., & Pérez-Acosta, A. M. Aprendizaje Asociativo. Modelos Explicativos del Condicionamiento Clásico. Bogotá: Editorial PSICOM y Fundación para el Avance de la Psicología, (2005). [ Links ]

47. Rozo, J. A. El inconsciente: En busca de una explicación científica. Bogotá: Editorial PSICOM (libro electrónico), (2005) [ Links ]

48. Ruiz-Vargas, J. M. La memoria humana: función y estructura. Madrid: Alianza Editorial, (1994) [ Links ]

49. Ruiz-Vargas, J. M. Sobre la memoria humana: función y estructura. Compendio para un debate. Cognitiva, 10 (1-2), (1998), 23-52. [ Links ]

50. Ruz, M.; Tudela, P., & Madrid, E. Neurociencia cognitiva de la consciencia: una revisión sobre los mecanismos cerebrales de la actividad consciente. Estudios de Psicología, 24 (2), (2003), 147-162. [ Links ]

51. Searle, J. R. The rediscovery of the mind. Cambridge, MA: MIT Press, (1992). [ Links ]

52. Searle, J. R. El misterio de la consciencia. Barcelona: Editorial Paidós, (2000) [ Links ]

53. Skinner, B. F. Conducta verbal. México: Trillas, (1981). [ Links ]

54. Staddon, J. E. R., & Bueno, J. L. O. On models, behaviorism, and the neural basis of learning. Psychological Science, 2, (1991), 3-11. [ Links ]

55. Tudela Garmendía, P. Ciencia y conciencia (Discurso de apertura del Curso académico 1997/1998). Granada: Secretaría General de la Universidad de Granada, (1997). [ Links ]

56. Velmans, M. Is human information processsing conscious? Behavioral and Brain Sciences, 14, (1991), 651-726. [ Links ]