La dependencia-independencia de campo (DIC) es una dimensión de estilo cognitivo desarrollada en el marco de la psicología cognitiva experimental. Su formulación, por parte del psicólogo norteamericano Herman Witkin, buscaba abarcar diferencias individuales en las formas de la percepción y el pensamiento como un fenómeno psicológico fundamental con amplias repercusiones en diferentes dominios del individuo (Witkin & Goodenough, 1981).

Desde su formulación como dimensión de estilo cognitivo se han utilizado diversos instrumentos para la identificación de la DIC. La prueba más conocida fue desarrollada en una primera versión individual por Herman Witkin en 1950, la Embedded Figures Test (EFT), y posteriormente adaptada para aplicación grupal, Group Embedded Figures Test (GEFT), por Witkin et al. en 1971. Este último instrumento es, sin duda alguna, el de mayor difusión e impacto en la investigación sobre dicho constructo.

La prueba EFT mide la velocidad de reestructuración perceptual. En estudios factoriales, esta prueba en sus diferentes versiones tiende a ubicarse en un factor común junto con pruebas de flexibilidad y velocidad de clausura, visualización espacial (Messick & French, 1975) y tareas piagetianas de conservación y descentración espacial (Pascual-Leone & Johnson, 2021). Este factor ha sido denominado por Horn y Catell (1967) como “factor de visualización” y se entiende como un factor general, no intelectual, que comprende problemas que requieren de manipulación de material figurativo en modalidad visual (Horn & Catell, 1967; Linn & Kyllonen, 1981; Vernon, 1972).

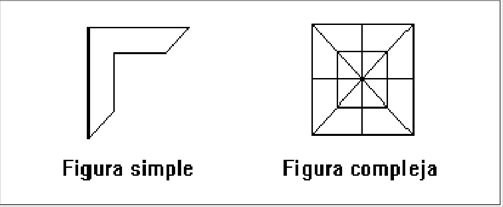

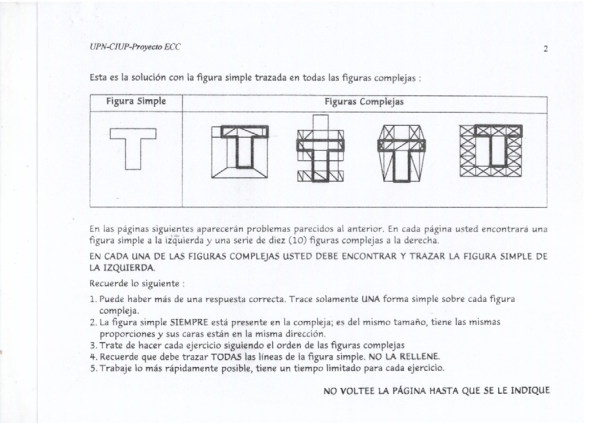

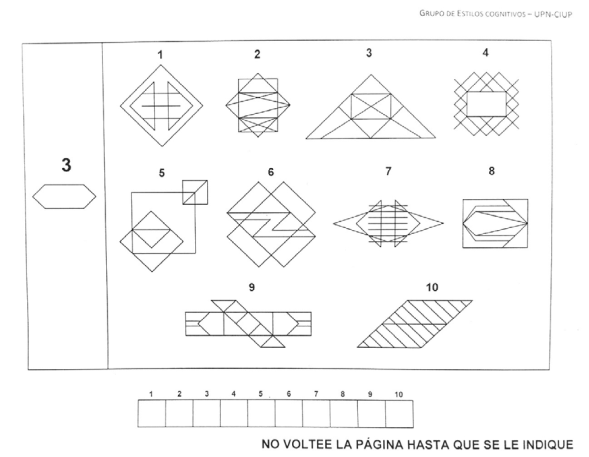

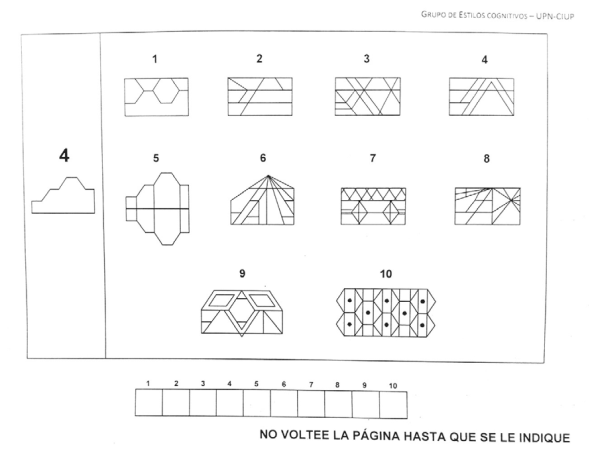

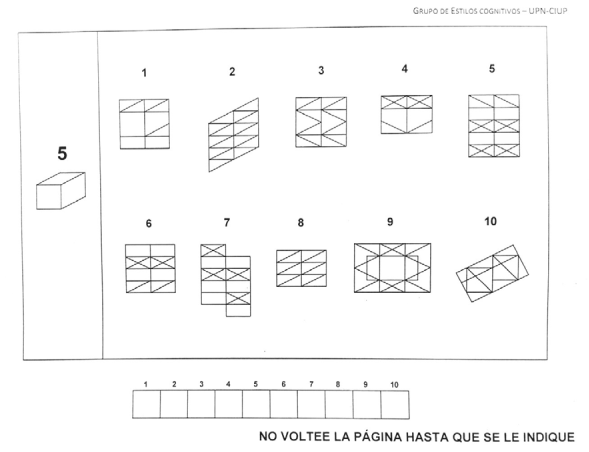

En otras palabras, la capacidad de reestructuración perceptual se evalúa a través de la medición de la velocidad con la que se hace esta reestructuración. La tarea consiste en identificar y trazar, lo más rápido posible, una figura simple que se encuentra escondida (embebida o enmascarada) en una compleja. Un ejemplo se presenta en la figura 1.

En general, la capacidad de reestructuración perceptual involucra tres operaciones: (1) romper un campo perceptual organizado en sus elementos constituyentes; (2) imponer una estructura a un campo estimular ambiguo; y (3) dado un campo organizado con una estructura sobresaliente, ordenarlo bajo una estructura diferente (Noble & Frank, 1985). Es precisamente esta tercera operación la que se pone en juego en la resolución de la tarea de figuras enmascaradas.

Debe anotarse que, con tiempo suficiente, cualquier persona puede encontrar y trazar las figuras simples dentro de las figuras complejas. La diferencia se establece en la velocidad con la que puede hacerlo: solo las personas con tendencia hacia la independencia de campo pueden hacerlo con la rapidez que demanda la tarea. Así, las diferentes versiones de la prueba limitan el tiempo disponible para la resolución de un determinado número de ejercicios similares a los presentados en la figura.

Es importante anotar que, en sentido estricto, la capacidad de reestructuración perceptual medida por la EFT debe distinguirse de la DIC en la medida en que la reestructuración se entiende hoy, como un subproducto de la tendencia a confiar de forma primaria en las referencias internas y, por tanto, como una consecuencia previsible de la independencia de campo. De ese modo, aunque está estrechamente relacionada con ella, la capacidad de reestructuración no corresponde, en términos psicológicos, a la misma dimensión de la DIC, si bien esta capacidad es la que habitualmente se determina a la hora de indicar la tendencia de un individuo en la dimensión DIC (Witkin & Goodenough, 1981).

Una de las principales ventajas de la DIC respecto a otras dimensiones estilísticas que han surgido en los diversos ámbitos de la investigación psicológica, es precisamente el instrumento que se utiliza para la identificación de la tendencia estilística. Lejos de ser un cuestionario de autorreporte -sobre el que influyen los aspectos subjetivos de la persona que lo responde- la EFT, en sus diferentes versiones, se ayuda de una habilidad perceptual (propia de uno de sus polos) para identificar la tendencia cognitiva de la persona. Por otro lado, sin el propósito de intentar cubrir en un solo instrumento diversos ámbitos del funcionamiento cognitivo, la EFT utiliza una sola dimensión: la perceptual, como indicadora de características no solo perceptuales, sino cognitivas e incluso de personalidad. Por último, sin ánimo de proponer una tarea larga y compleja, la EFT plantea un ejercicio breve, simple y divertido.

En el contexto de las anteriores consideraciones, este trabajo presenta y analiza las características técnicas de una de las versiones grupales de esta prueba de figuras enmascaradas con mayor potencial de uso en Latinoamérica: la versión Sawa-Gottschaldt de la EFT (SG-EFT). Para hacerlo, se reunió información de diferentes estudios en los que se ha utilizado este instrumento y se ha conservado la información a nivel de cada ítem.

La EFT en la versión Sawa-Gottschaldt

Historia

La prueba de figuras enmascaradas en su versión Sawa-Gottschaldt (SG-EFT), fue ideada por el psicólogo Hiroshi Sawa en 1966, en el marco de sus estudios sobre diferencias entre el pensamiento analítico y sintético. En una recopilación bibliográfica realizada por el grupo de investigación de Herman Witkin, en 1973, el trabajo de Sawa es referenciado con un estudio sobre el mismo tema, publicado en 1969, en el que se usa una prueba que, a juicio del equipo de Witkin no es idéntica pero sí muy similar a la prueba de figuras enmascaradas (EFT) construida por el propio Witkin en 1950 (Witkin et al., 1973). Los trabajos de Sawa fueron publicados en japonés, por lo que su versión de la prueba EFT se conoció en occidente veinte años después, gracias a los trabajos de su compatriota Hiroshi Nagata, publicados en inglés, sobre el tema de la intuición lingüística del hablante y su relación con la DIC (Nagata, 1989).

De acuerdo con Nagata, Sawa reorganizó las figuras Gottschaldt de manera que la prueba pudiera administrarse de forma colectiva, y no individual, como lo proponía la original. Cabe mencionar aquí que la versión Sawa-Gottschaldt de la EFT surge poco antes de la GEFT, desarrollada por Witkin et al. (1971) .

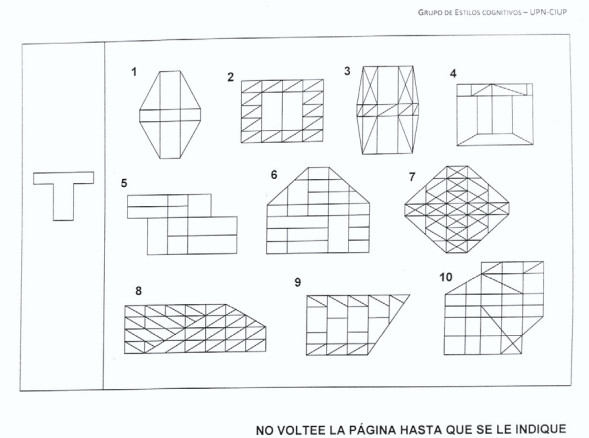

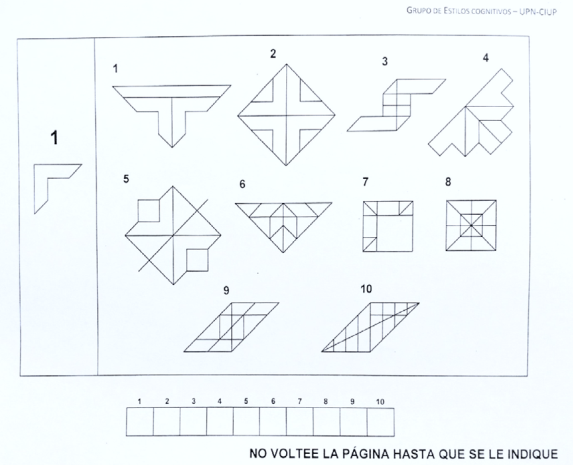

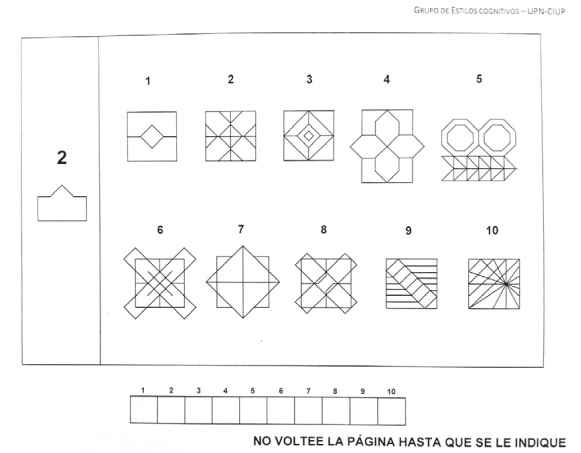

Formato

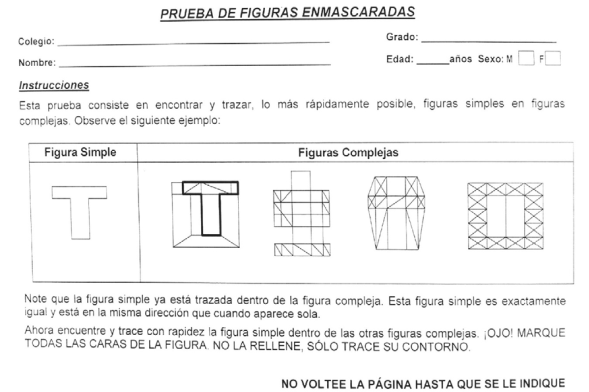

La prueba presenta cinco ejercicios impresos en papel, en los cuales aparece en formato horizontal una figura simple ubicada en la parte izquierda de la página y diez figuras complejas numeradas a la derecha. La figura simple debe ser encontrada en las diez figuras complejas en un tiempo determinado, que depende del ejercicio. En el anexo al final de este documento se presentan todos los ejercicios, junto con los ajustes hechos por nuestro grupo de investigación al instrumento, que incluyen dos páginas con las instrucciones para la resolución de la tarea y una página adicional con un ejercicio de entrenamiento que no es puntuado, aunque el participante no lo sabe en el momento.

En comparación con la prueba GEFT, existen dos características sui generis de la versión de Sawa-Gottschaldt: (1) posee un formato de líneas sin sombreado, en contraste con la GEFT que incluye figuras complejas con sombras; y (2) minimiza el uso de la memoria de corto plazo, puesto que, en vez de ubicar las figuras aparte -al reverso del cuadernillo en la versión GEFT-, la figura simple aparece en cada hoja junto con el subgrupo de las 10 figuras complejas correspondientes. Así, mientras que en la prueba de Witkin se requiere mantener en la memoria la figura simple y esta va cambiando con cada ítem, en la de Sawa-Gottschaldt la figura está en la misma hoja de cada uno de los ejercicios en las que se utiliza.

Aplicación

Para la aplicación de la prueba, los cuadernillos y lápices se reparten a los participantes con la instrucción específica de no pasar las páginas hasta que se les indique explícitamente. Hecho esto, el aplicador solicita consignar los datos personales en la primera página e inicia la lectura de las instrucciones. Después de solicitar la resolución del primer ejercicio de muestra, da la indicación de pasar a la segunda página para verificar las respuestas.

Una vez verificadas las respuestas, se procede a leer en voz alta las indicaciones presentes en esa página. Completadas las instrucciones, se da la orden de pasar la página para el ejercicio de entrenamiento, y se da inicio al conteo de tiempo correspondiente a este ejercicio. Terminado el lapso de este ejercicio, se da la instrucción de pasar la página y se comienza el conteo del primer ejercicio de la prueba. Esta mecánica se repite hasta completar el quinto ejercicio. Al agotar la duración del último ejercicio, se da la instrucción de detener la ejecución y cerrar el cuadernillo. Los tiempos estipulados para los diferentes ejercicios aparecen en la tabla 1.

Tabla 1 Tiempos de cada ejercicio

| Ejercicio | Tiempo |

|---|---|

| Ejercicio de entrenamiento | 50 seg. |

| Ejercicio 1 | 50 seg. |

| Ejercicio 2 | 50 seg. |

| Ejercicio 3 | 65 seg. |

| Ejercicio 4 | 70 seg. |

| Ejercicio 5 | 80 seg. |

Fuente: elaboración propia a partir de los tiempos definidos por Nagata (1989) .

Puntuación

La puntuación de la prueba es bastante sencilla. Cada una de las figuras es revisada para determinar si la figura simple ha sido trazada en su totalidad, en la misma dirección, tamaño y no sobra ninguna línea adicional, o que alguna no haya sido tachada o borrada. Si esto es así, se obtiene el punto, de lo contrario no. El menor puntaje posible es 0 y el mayor 50.

Validez del SG-EFT

No han sido muchos los estudios que examinan las relaciones entre la versión SG-EFT y las otras más conocidas. Nagata (1989) reporta que, en su estudio de 1966, Sawa encontró una correlación de r = 0.847 entre la prueba EFT individual de Witkin y la prueba grupal que él diseñó.

Por otro lado, Hederich-Martínez (2007) comparó la versión ajustada del SG-EFT con los resultados del GEFT de Witkin et al. (1971) , en una muestra de 29 estudiantes de secundaria (14 hombres y 15 mujeres). Los resultados mostraron una correlación de Pearson de r = 0.794 (p < .001). Estas correlaciones permiten suponer, con cierto grado de seguridad, que en las dos versiones de la prueba se está midiendo el mismo constructo (Hederich-Martínez, 2007).

En el presente trabajo se examinarán los indicadores de validez y confiabilidad de la versión Sawa- Gottchadt del EFT, a partir de la información recogida en diferentes estudios que han utilizado la prueba y mantienen información discriminada al nivel de cada ítem. Específicamente, se examinarán distintos indicadores de consistencia interna, validez estructural y validez de constructo del instrumento.

El uso del formato SG-EFT

En términos generales, la prueba SG-EFT circula desde hace cerca de 30 años entre la comunidad de investigadores interesados en la consideración de diferencias individuales ligadas al estilo cognitivo en la dimensión DIC, principalmente con poblaciones estudiantiles de educación básica secundaria y media, y con estudiantes universitarios, en estudios de naturaleza psicológica, pedagógica o educativa.

El primer estudio realizado con esta prueba se hizo en 963 estudiantes colombianos de educación básica secundaria a inicios de la década de 1990, para caracterizar tendencias modales en el estilo cognitivo la dimensión DIC en ocho municipios característicos de diferentes regiones culturales del país (Hederich-Martínez et al., 1995). Más adelante, este primer estudio se amplió a una muestra más numerosa de estudiantes (n = 4.063) en otros municipios de regiones no consideradas inicialmente (Hederich-Martínez & Camargo-Uribe, 1999).

Uno de los usos más frecuentes de la prueba, se ha dado en estudios que describen el estilo cognitivo de poblaciones estudiantiles universitarias como insumo para desarrollos de tipo curricular o pedagógico. De este modo es posible documentar el uso de la prueba SG-EFT en la descripción de los estilos cognitivos de estudiantes de la carrera de nutrición y dietética (Becerra-Bulla et al., 2011), diseño (Álvarez & Martínez, 2011), terapia ocupacional (Becerra-Bulla et al., 2012), diferentes programas de licenciatura (Montoya-Londoño et al., 2013), enfermería (Parra-Vargas & Becerra-Bulla, 2013), medicina (Becerra-Bulla et al., 2014), psicología e ingeniería (Díaz et al., 2014) y fonoaudiología (Rodríguez & Rodríguez, 2017).

Con frecuencia, la prueba SG-EFT se ha utilizado para la descripción del estilo cognitivo en la dimensión DIC, como variable que se ha mostrado relevante en la explicación de diferentes fenómenos educativos, tales como el desempeño académico (Curione et al., 2010; Hederich-Martínez & Camargo-Uribe, 2001, 2015; López-Vargas et al., 2012b); las estrategias elegidas para abordar temáticas de estudio (Rincón-Camacho, 2013; Valencia-Vallejo et al., 2018; Vega-Vaca et al., 2013; Vega-Vaca & Hederich-Martínez, 2015); la elección de carrera universitaria (Atehortúa et al., 2021; Hederich-Martínez et al., 2023; Montoya-Londoño et al., 2013); la reflexión, la metacognición y el aprendizaje autorregulado (Hernández-Barrios, 2019) y las formas de relacionarse con pares y profesores (Montoya-Londoño et al., 2021).

En menor medida, el instrumento ha sido utilizado para estudiar la dependencia-independencia de campo en su relación con diferentes aspectos de la cognición humana, tales como las estrategias de decisión en contextos de elección económica (Pedreros & Medina, 2021); la ruta de persuasión en campañas publicitarias (Vásquez et al., 2018); el desempeño en pruebas de equivalencia (Delgado et al., 2014), y la articulación silenciosa de vocales (López et al., 2022).

Otra línea temática en la que se ha trabajado intensamente con la versión SG-EFT está relacionada con la influencia del estilo cognitivo en el aprendizaje realizado a través de ambientes virtuales, y muy especialmente por sus vínculos con las habilidades de autorregulación del aprendizaje (Hederich-Martínez & Camargo-Uribe, 2015; Hederich-Martínez et al., 2016; López-Vargas et al., 2012a; López-Vargas & Triana, 2013; Solórzano- Restrepo & López-Vargas, 2019; Valencia-Vallejo et al., 2018).

Metodología

Participantes

En total, se tiene información de 6.530 participantes, distribuidos en grupos de tamaño similar por sexo: hombres (50.9 %) y mujeres (49.1 %). Las edades y niveles de formación académica presentan gran variación, en tanto van desde los 13 años para un alumno de 8º grado, hasta los 65 años para el caso de un profesor universitario. La tabla 2 expone la totalidad de la muestra por grado académico discriminada por sexo; así mismo, se anotan medias y desviaciones estándar de la edad por grado.

Tabla 2 Muestra efectiva por grado, discriminando sexo y edad

| Total | Sexo | Edad | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Grado | N | % | Masculino | Femenino | M | DS |

| 8o | 46 | 0.7 | 20 | 26 | 14.3 | 4.1 |

| 9o | 4.388 | 67.2 | 2.360 | 2.028 | 15.5 | 3.4 |

| 10o | 304 | 4.7 | 150 | 154 | 16.7 | 3.8 |

| 11o | 192 | 2.9 | 98 | 94 | 17.6 | 3.5 |

| Universitario | 1.394 | 21.3 | 592 | 802 | 21.3 | 2.9 |

| Profesional | 206 | 3.2 | 103 | 103 | 42.2 | 11.7 |

| Total | 6.530 | 100 | 3.323 | 3.207 |

La información utilizada proviene de las bases de datos consolidadas de cinco diferentes estudios, cuyos resultados parciales han sido publicados previamente. El criterio para la inclusión de las bases es que tuvieran información al nivel de cada uno de los ítems de la prueba. Expuestos en orden cronológico, el primero de ellos aporta 980 casos de estudiantes entre los grados 8° y 11° de ocho diferentes municipios de Colombia -desarrollado entre 1992 y 1994-, y sus resultados fueron publicados en 1995 (Hederich-Martínez et al., 1995). El segundo, una extensión del anterior, aporta 3.950 casos, todos estudiantes de grado 9º en 64 municipios urbanos y rurales de Colombia -la información fue recogida en 1997 y los resultados fueron publicados en 1999- (Hederich-Martínez & Camargo-Uribe, 1999).

El tercer estudio aporta 206 casos de profesionales dedicados a la enseñanza universitaria y la investigación en una universidad pública localizada en Bogotá. Esta información fue publicada en un capítulo del libro CMEA: modelos educativos, retos para los docentes en la diversidad de contextos en formación (Hernández-Valbuena & Abello, 2020).

Por último, el cuarto estudio aporta 1.394 estudiantes universitarios del área de la ciudad de Manizales, Colombia, en tres diferentes universidades y en diversas carreras. La información fue recogida por distintos grupos de investigación entre el 2019 y 2020, y sus resultados han sido publicados en varios medios (Atehortúa et al., 2021; Hederich-Martínez et al., 2023; Montoya-Londoño et al., 2021).1 La tabla 3 muestra los grupos de datos utilizados para el análisis.

Tabla 3 Estudios de los que proviene la información

| Base | Frecuencia | Porcentaje |

|---|---|---|

| Hederich-Martínez et al. (1995) | 980 | 15.0 |

| Hederich-Martínez y Camargo-Uribe (1999) | 3.950 | 60.5 |

| Hernández-Valbuena y Abello (2020) | 206 | 3.2 |

| Hederich-Martínez et al. (2023) | 1.394 | 21.3 |

| Total | 6.530 | 100.0 |

Fuente: elaboración propia.

Instrumento

En cada uno de los estudios mencionados se aplicó la prueba de figuras enmascaradas en el formato utilizado por Sawa (1966), sobre las figuras de Gottschaldt con las adaptaciones realizadas por el Grupo de Estilos Cognitivos, descritas con anterioridad.

Análisis

En primer lugar, para el análisis de los niveles de consistencia interna de los ítems de la prueba, se examinó el valor omega (ɷ) de McDonald, tomando en total cinco ítems en la prueba, correspondientes a los puntajes de cada uno de los cinco ejercicios que la componen. La razón que justifica definir estos cinco ejercicios como los ítems de la prueba, y no los 50 pequeños ítems que aparentemente la componen, está dada por el hecho de que los ítems al interior de cada ejercicio no pueden ser considerados independientes, y este es uno de los supuestos críticos de la construcción de los índices de confiabilidad. En efecto, dado que el tiempo es limitado para cada ejercicio, los primeros pequeños ítems de cada ejercicio toman todo el tiempo disponible.

En segundo lugar se examinó la validez estructural del instrumento, para lo cual se calcularon tres modelos diferentes y se compararon mediante un análisis factorial confirmatorio. Para dicho análisis, la muestra se dividió de forma aleatoria en cinco subgrupos casi iguales con el objetivo de, primero, evitar el efecto de una muestra tan grande en los valores de χ2, y segundo, permitir la realización de un análisis multigrupo de validación cruzada que permitiese estimar la generalización de los resultados.

Como sistema de estimación se utilizó el método de máxima verosimilitud, tras comprobar que los datos reunían las condiciones adecuadas para el mismo, y se adoptaron los criterios descritos por Hair et al. (1999) para aceptar o rechazar el modelo con base en su grado de ajuste (χ2/gl < 5; GFI > .90, IFI > .90 y CFI > .90; RMSEA < .08; SRMR < .08), así como al resultado del criterio de información de Akaike (AIC) para la comparación de modelos.

Una vez identificado el modelo con mejor ajuste, se realizó un análisis de validación cruzada entre las submuestras utilizando el mismo método de estimación y los criterios de aceptación.

Para el estudio simultáneo de las relaciones entre el puntaje SG-EFT y las variables de sexo y grado, se examinó un análisis factorial de varianza en el que se asume el puntaje SG-EFT como variable dependiente, y el sexo y el grado como factores independientes. La validación de los supuestos del ANOVA indicó que la distribución del puntaje SG-EFT es relativamente simétrica (coeficiente de asimetría A = 0.241, error estándar de A = 0.03), sin valores atípicos ni extremos, por lo que se puede asumir el supuesto de relativa normalidad. Así mismo, el resultado de la prueba de Levene indica que no se puede asumir el supuesto de homocedasticidad F(11, 6.518) = 10.79 p < .001, por lo que deberán utilizarse como pruebas posthoc las pruebas de Games-Howell.

Por último, los resultados del ANOVA fueron considerados para el cálculo de los baremos del instrumento. Para la realización de estos análisis se emplearon los programas AMOS v.22 e IBM-SPSS v. 27.0.

Resultados

Confiabilidad

Considerados cinco ítems en la prueba, correspondientes a los cinco ejercicios que la componen, los resultados indican un valor omega de McDonald de ɷ = .862 IC 95 % [.856, .867], lo que señala una muy alta consistencia interna del instrumento.

Los valores de los ɷ si los ítems son eliminados y las correlaciones ítem-total corregidas, se presentan en la tabla 4. Tal y como se observa, en todos los casos los valores del ɷ disminuyen con la eliminación del ítem. Por su parte, las correlaciones ítem-total corregidas son bastante altas en todos los casos superiores a .600.

Validez estructural del instrumento

Se calcularon tres modelos diferentes basados en las posibles formas de agrupar los datos derivados del instrumento. El primer modelo (M1) agrupa los datos en cinco variables latentes, una por cada ejercicio. El segundo (M2) toma como variables latentes, en un primer nivel, el resultado de cada ítem y los agrupa en un segundo nivel por ejercicios. El tercer modelo (M3) toma cada ítem como variable latente aportando todos a la variable general de estilo cognitivo.

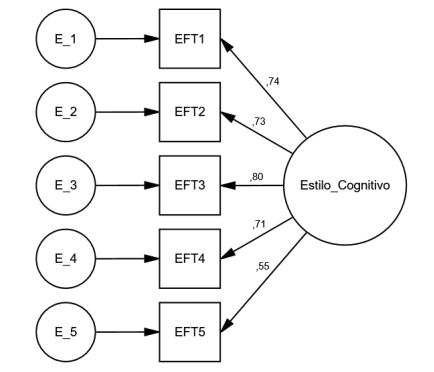

El primer modelo (M1) se presenta en la figura 2, se puede ver la configuración y los pesos estandarizados para cada ejercicio. Como se observa, todos los pesos son significativos (p < .001) y, a excepción del ejercicio 5, todos tienen valores superiores a .70.

Los indicadores de ajuste para los diferentes modelos se exponen en la tabla 5. Tal y como se observa, el modelo M1 presenta un valor p asociado al χ 2 significativo, lo cual puede deberse al tamaño de la muestra, pero χ 2 /df arroja resultados en el rango aceptado. Los valores de TLI, CFI, RMR y el RMSEA están también en los rangos esperados. Los modelos M2 y M3, por su parte, presentan también un χ 2 significativo, mientras que los va- lores χ 2 /df, TLI, CFI y RMR no alcanzan, en ningún caso, los valores adecuados. Adicionalmente, el examen del valor de AIC indica que el modelo M1 muestra mejor parsimonia en comparación con los otros dos.

Tabla 5 Indicadores de ajuste de tres modelos y análisis multigrupo de m1

| Modelo | χ2 | DF | p | χ2/df | TLI | CFI | RMR | RMSEA IC 95 % | AIC |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| m1 | 23.96 | 5 | <.001 | 4.79 | .97 | .99 | .02 | .068 [.042, .087] | 43.96 |

| m2 | 6675.02 | 1170 | <.001 | 5.70 | .61 | .66 | ,12 | .076 [.074, .078] | 6885.02 |

| m3 | 10064.43 | 1175 | <.001 | 8.56 | .42 | .45 | .96 | .070 [.070, .071] | 24879.25 |

| m1(5g)* | 13.,57 | 25 | <.001 | 5.26 | .97 | .98 | .03 | .032 [.026, .018] |

Nota.* m1(5g): análisis multigrupo de validación cruzada con cinco subgrupos. Número de sujetos por grupo: g1 = 811; g2 = 809; g3 = 822; g4 = 834; g5 = 789. Fuente: elaboración propia.

Una vez evaluados los tres modelos, se eligió M1 dado que es el único que presenta todos los valores de ajuste en niveles aceptables. Hecho esto, se procedió a verificar el ajuste del modelo mediante una validación cruzada con las otras submuestras. Los resultados del análisis multigrupo muestran valores aceptables en todos los indicadores, incluso cuando se imponen restricciones a la igualdad de parámetros en los pesos de medida (χ 2 = 18.41, p = .300), en las covarianzas estructurales (χ 2 = 19.68, p = .478) y en los residuos de medida (χ 2 = 39.26, p = .503).

Validez de constructo: relaciones con sexo y grado

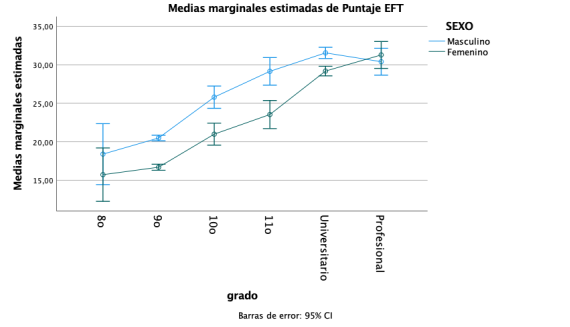

El resultado del ANOVA factorial indica que el modelo construido tiene una buena capacidad predictiva (R2 ajustado = .255). En este modelo tanto el sexo, como el grado y su interacción, muestran una capacidad global significativa para la predicción del puntaje SG-EFT, si bien se destaca que la variable de grado evidencia un gran tamaño del efecto F(5, 6.518) = 28.46 p < .001 ɳ 2 = .240, mientras que el sexo y su interacción con el grado -aunque muestran una significancia estadística apreciable-, presentan muy pequeños tamaños del efecto: F(1, 6.518) = 28.46 p < .001 ɳ 2 = .004 para el sexo y F(5, 6.518) = 4.61 p < .001 ɳ 2 = .004 para la interacción entre sexo y grado. La figura 3 muestra las medias marginales estimadas del SG-EFT para el sexo y grado con barras de error al 95 %.

La diferencia entre los grupos de género al interior de cada grado/nivel educativo es visible en la figura 3. Como se puede observar, las barras de error se superponen en los extremos izquierdo y derecho de la curva, esto es, en los grados 8º y en el nivel profesional, lo que señala la ausencia de diferencias significativas en los grupos de género en estos niveles. En el caso de los estudiantes de 8º grado, puede tener relación con el pequeño tamaño de la muestra en este nivel. No es ese el caso de la muestra de profesionales de la que debe concluirse la ausencia de diferencias entre los grupos de sexo. En todos los demás casos, las diferencias entre los géneros al interior de cada grado son ampliamente significativas.

En cuanto a las diferencias entre los grados, una inspección de la figura 3 muestra que, considerando cada grado y cada grupo de sexo por separado, el comportamiento del puntaje SG-EFT es estrictamente creciente. Solo puede notarse una excepción a esta regla en los varones que muestran un leve descenso del puntaje entre el nivel universitario y el profesional.

El examen de las pruebas posthoc por grado, evidencian una situación en la que no se verifican diferencias significativas en los extremos inferior y superior de la curva, esto es, entre los grados 8° y 9°, con una muy pequeña diferencia media M = -1.85 IC 95 % [-6.10, 2.40] t(45.76) = -1.29 p = .787, y entre los niveles universitario y profesional M = -0.65 IC 95 % [-.88, 1.58] t(266.11) = -0.84 p = .960. Por otra parte, entre los grados medios las diferencias de grado a grado son amplias y muy significativas: entre los grados 9o y 10o M = -4.62 IC 95 % [-6.32, -2.93] t(335.16) = -7.83 p < .001, así como la diferencia entre los grados 10° y 11° M = -3.04 IC 95 % [-5.68, -0.40] t(408.28) = -3.30 p = .013 y entre el grado 11° y el nivel universitario M = -3.78 CI 95 % [-6.00, -1.57] t(249.13) = -4.91 p < .001.

Baremos

Los baremos del puntaje SG-EFT se presentan en la tabla 6. Para la elaboración de la tabla se tuvieron en cuenta los resultados del análisis factorial de varianza presentados en el numeral anterior y, en particular, la ausencia de diferencias significativas entre los grupos de sexo en el grado 8º y en el grupo de profesionales. Para todos los otros niveles educativos se presentan baremos independientes por grupos de sexo.

Tabla 6 Baremos del SG-EFT

| Percentiles | 8o | 9o | 10o | 11o | Universitarios | Profesional | |||||

| M | f | M | f | M | f | M | f | M | f | ||

| 5 | 1 | 1.35 | 6 | 3 | 11 | 3 | 11.95 | 7 | 12 | 12 | 12 |

| 10 | 1.3 | 3.4 | 9 | 5 | 13.1 | 9 | 16 | 11 | 17 | 17 | 15 |

| 20 | 5.4 | 7.8 | 13 | 8 | 18 | 12 | 20 | 16 | 22 | 21 | 21 |

| 25 | 11 | 9 | 15 | 10 | 19 | 13.75 | 22.75 | 17 | 24 | 22.75 | 23 |

| 30 | 11.6 | 10 | 16 | 12 | 20 | 15 | 24.7 | 18 | 26 | 24 | 26 |

| 40 | 15.6 | 11.8 | 19 | 15 | 22 | 18 | 26 | 20 | 29 | 27 | 29 |

| 50 | 21.5 | 14.5 | 21 | 17 | 25 | 20.5 | 30 | 22.5 | 33 | 29.5 | 32 |

| 60 | 23 | 18.2 | 23 | 19 | 28 | 24 | 33 | 26 | 35 | 32 | 34 |

| 70 | 25.7 | 21.9 | 25 | 21 | 31 | 26 | 34 | 29.5 | 38 | 35 | 39 |

| 75 | 26.75 | 23.25 | 26 | 23 | 33 | 27 | 36 | 31 | 39.75 | 37 | 39.25 |

| 80 | 27.8 | 24 | 28 | 24 | 35 | 29 | 37.2 | 32 | 42 | 38 | 40 |

| 90 | 31.8 | 30.3 | 31 | 27 | 39 | 33.5 | 42 | 37 | 46 | 41 | 44 |

| 95 | 33.9 | 32.3 | 35 | 30 | 41 | 39 | 46 | 41 | 48 | 44 | 47 |

| Media | 18.40 | 15.73 | 20.50 | 16.70 | 25.80 | 20.99 | 29.15 | 23.54 | 31.55 | 29.19 | 30.84 |

| de | 10.44 | 9.06 | 8.61 | 8.33 | 9.54 | 9.98 | 9.52 | 9.68 | 10.73 | 9.66 | 10.43 |

| n | 20 | 26 | 2357 | 2026 | 150 | 154 | 98 | 94 | 592 | 802 | 206 |

Fuente: elaboración propia.

La construcción de esta tabla fue posible al establecer un tiempo común para todos los grupos etarios considerados en el presente estudio. Si se aplica este instrumento en 7º grado, o menos, y en edades inferiores a los 12-13 años, los tiempos deberán ser redefinidos, por lo que se perderá la posibilidad de comparación directa entre los puntajes.

Discusión

Los resultados de la aplicación del SG-EFT muestran un instrumento confiable, que puede ser descrito adecuadamente en términos de la adición de cinco grandes ejercicios, cada uno de los cuales tendrá una puntuación entre 0 y 10 puntos, para un total de 50.

Así mismo, el examen de las relaciones entre el puntaje SG-EFT y el sexo y la edad/nivel educativo, confirman lo ya sabido en la investigación sobre la DIC en relación con el indicador de velocidad de reestructuración perceptual, como es indica- do por el EFT individual o por el GEFT. De acuerdo con esto, se sabe que el indicador de reestructuración perceptual inicia en edades infantiles con leves ventajas, y en general, no significativas para las niñas. A partir de este punto, el indicador va aumentando progresivamente durante toda la adolescencia, al tiempo que incrementan las diferencias entre los sexos a favor de los varones (Witkin & Goodenough, 1981).

Al igual que con el GEFT, el resultado del SG-EFT expone que las diferencias entre los sexos -aunque muestran ser ampliamente significativas en la mayoría de los trabajos-, son leves si las comparamos con las diferencias presentes entre los individuos del mismo sexo y resultan bastante relacionadas con el tamaño de las muestras. En efecto, se sabe que las diferencias entre los sexos evidencian ser especialmente significativas en muestras grandes, mientras que en más pequeñas tienden a ser reducidas o a desaparecer (Witkin & Goodenough, 1981). Esto explica que, aunque en nuestra muestra la diferencia resulte muy significativa, la correspondiente medida del tamaño del efecto obtenida indica que este es, en realidad, muy pequeño. Estos resultados examinados en conjunto pueden ser considerados como un buen indicador de validez de constructo del instrumento. Por último, es necesario referirse a los baremos que se presentan y pueden constituirse en un importante aporte a la interpretación de los resultados arrojados por la prueba SG-EFT. La construcción de esta tabla de baremos fue posible en la medida en que se estableció un tiempo común para todos los grupos etarios considerados en el presente estudio. Si se aplica este instrumento en 7º grado o menos, o en edades inferiores a los 12-13 años, los tiempos seguramente deberán ser redefinidos, por lo que se perderá la posibilidad de comparación directa entre los puntajes.

Conclusiones

Este artículo presenta, describe y analiza los principales indicadores psicométricos de la prueba SG-EFT. Los resultados de este proceso, junto con los parámetros para la puntuación del instrumento, ofrecen información clave para investigadores interesados en el estudio de diferencias individuales en el plano intelectual.

Considerada la medida de capacidad que esta prueba evalúa como una buena aproximación de la tendencia estilística dentro de la DIC, el instrumento analizado puede ser útil como indicador de aspectos interesantes del funcionamiento individual que pueden involucrar, desde aspectos de orden neuropsicológico ligados con la lateralización hemisférica y con las funciones psicológicas superiores, como atención y memoria; pasando por aproximaciones específicas frente a tareas de aprendizaje y resolución de problemas; hasta elementos enlazados con limitaciones en algunas habilidades sociales. Estas temáticas han sido estudiadas en relación con la DIC, si bien para ello se ha utilizado la versión GEFT de Witkin (Guisande et al., 2007, 2009; Kozhevnikov et al., 2014).

En el plano de las aplicaciones a la educación, la pedagogía y las ciencias cognitivas, los resultados de esta prueba identifican formas diferentes de funcionamiento perceptual y cognitivo, que pueden manifestarse en la forma de diferentes preferencias y orientaciones hacia el aprendizaje (Tinajero & Páramo, 2013). La información obtenida también revela potenciales y limitaciones en cada alumno y, por tanto, objetivos necesarios de aprendizaje y desarrollo para cada cual. Su contraste con los resultados obtenidos por el maestro revelará la presencia de interacciones pedagógicas facilitantes en el caso en que los estilos coincidan, o desafiantes, en el caso en que no lo hagan (Camargo-Uribe, 2013; Saracho, 2003).

Los anteriores desarrollos no agotan los ámbitos de uso de la prueba SG-EFT en la investigación psicológica. En la medida en que se trata de un instrumento que permite evidenciar diferencias individuales, esta prueba posee un gran potencial de uso en investigaciones que aporten a la consideración del vasto margen de variación de la condición humana.