INTRODUCCIÓN

La pesca artesanal aparece en América Latina como una práctica ancestral presente en el modo de vida de las más variadas sociedades desde antes de la llegada de los europeos; posteriormente a eso, la pesca se dispersó e hibridó a partir de los flujos migratorios de europeos y africanos hacia América (Diegues, 2004). Este proceso estableció estrechos vínculos entre las sociedades y sus respectivos entornos, culminando en diferentes adaptaciones de las sociedades para llevar a cabo la actividad pesquera a través de numerosas técnicas de manejo diferentes y adaptadas a cada entorno y lugar (Díaz y Caro, 2016).

A través de territorialidades que son permeadas por todo el universo pesquero, su cotidianidad, sus prácticas simbólicas, el consumo y la sociabilidad, la pesca artesanal construye un territorio pesquero. Este es el caso de muchas comunidades negras del Pacífico colombiano, que a lo largo de los siglos han desarrollado también otras prácticas productivas basadas en saberes tradicionales, como la pesca artesanal, la pequeña agricultura, la extracción de plantas medicinales y los usos de la madera.

Especialmente a partir del siglo XX, muchas de estas comunidades comenzaron a atravesar conflictos motivados por acciones desarrollistas, como había sucedido anteriormente en otros lugares de Colombia y de toda América Latina, donde se impusieron patrones de civilización y desarrollo producidos en países desarrollados y exportados a otros países, como la expansión de los monocultivos y de la agroindustria, la llegada de lógicas mercantiles y la mercantilización de la biodiversidad y de la naturaleza (Restrepo, 2013).

Estas actividades cambiaron el modo de vida tradicional con la introducción de dinámicas territoriales exógenas y más mercantilizadas, pero hicieron que los afrocolombianos se organizaran políticamente en torno a sus identidades, construidas sobre prácticas productivas y culturales tradicionales, para reclamar el territorio. Esto tuvo éxito con la Ley n° 70/1993, que tituló las tierras baldías para posesión de los consejos comunitarios (Bonfá Neto, 2022b). Sin embargo, en algunas localidades, como Bahía Solano, los conflictos continuaron afectando las prácticas productivas tradicionales afrocolombianas y sus manifestaciones culturales. Muchos de los conflictos también afectan a la pesca artesanal, como los causados por la pesca industrial.

Aunque no es posible generalizar el Chocó solo a partir de Bahía Solano, el municipio es un territorio estratégico por algunos elementos: (1) su ocupación territorial indígena ancestral (Vega y Córdoba, 1984), (2) su papel en el mantenimiento de la identidad afrocolombiana, (3) es el principal punto de embarque y desembarque de la pesca artesanal en el Chocó1, (4) tiene potencial hidroenergético2, (5) está en el territorio colectivo (Ley n° 70/1993) y (6) en la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA), establecida por la Resolución n° 899/2013 emitida por la AUNAP, que ordenó una franja de mar de aproximadamente 2,5 millas náuticas de ancho y 130 de largo, en una extensión que va desde el límite norte del Parque Nacional Natural Útria, con Bahía Solano, hasta el límite con Panamá, además de restringir las técnicas de pesca con redes (Vieira et al., 2016). Eso sucedió bajo mucha lucha de los movimientos sociales y organizaciones involucradas con la pesca artesanal.

De esta forma, en este artículo se pretende: (1) caracterizar el modo de vida tradicional afrocolombiano, especialmente en su relación simbólica con la pesca artesanal como elemento de mediación entre el modo de vida y el territorio; (2) identificar las territorialidades pesqueras en Bahía Solano; y (3) analizar algunos conflictos territoriales que identificamos presentes en el municipio.

Para la región del Pacífico, existe una diversidad de trabajos académicos, pero pocos enfocados en la relación entre la pesca, el modo de vida y el territorio tradicional. La ONG Mar Viva desarrolló allí algunos trabajos sobre pesca (Velandia y Díaz, 2016; Vieira et al., 2016). También existen otros trabajos sobre la pesca, como el de Valencia (2014) y Ortegón (2018), este último con un abordaje territorial interdisciplinar. Hay también algunos trabajos centrados en las etnias del Pacífico: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2012), Defensoría del Pueblo (2016), Satizábal y Batterbury (2019) y Figueroa (2021); este ofrece un panorama de las etnias y sus territorios tradicionales.

Para Bahía Solano hay algunos trabajos acerca de la pesca y su relación con otros fenómenos (cultura afrocolombiana, etnomanejo y aspectos culturales). Siendo algunos en biología (con aportes de la geografía y la antropología) sobre el conocimiento de los pescadores y los manglares, y Gonzáles (2004) en antropología cultural, que habla de las instituciones del desarrollo sostenible. Hay pocos trabajos que no sean de pesca, como el de Vega y Córdoba (1984), una monografía sobre la ciudad de Bahía Solano, fuente importante para reconstruir la historia del municipio, junto con otros textos y testimonios orales.

En Colombia existen otros trabajos que fueron realizados sobre el tema de la pesca y sus aspectos socioculturales, pero pocos con nuestra perspectiva (geográfica y de la ecología política), por eso se justifica la relevancia de este artículo. Finalmente, se hace una discusión de las territorialidades pesqueras que aún no habían sido hechas para el Pacífico Norte colombiano y que en esta investigación construimos en constante diálogo con lideranzas y actores locales de Bahía Solano.

MARCO TEÓRICO

Para pensar los problemas que envuelven procesos socioecológicos centrados en prácticas productivas tradicionales, particularmente la pesca artesanal y su reproducción como actividad social y cultural, tendremos un enfoque territorial desde la geografía crítica (Moraes, 2005; Moraes y Costa, 1987; Porto Gonçalves, 2002; Saquet, 2015; 2019), que nos aportará una mirada al modo de producción capitalista, uno de los principales disruptores del modo de vida tradicional. También como aporte de la geografía se emprendieron talleres de cartografía social participativa centrados en las categorías modo de vida y territorio. Los talleres, los mapas sociales con las territorialidades pesqueras en Bahía Solano y el uso de la cartografía como metodología de investigación territorial fueron discutidos en el artículo de Bonfá Neto y Suzuki (2023).

También se tendrá el aporte de la antropología, especialmente en relación con los métodos etnográficos y la observación participante, y de los aportes de Diegues (2004; 2019), para una mirada a las relaciones socioculturales implícitas en la pesca artesanal.

En la confluencia teórica y metodológica de la geografía y la antropología se buscó construir una ecología política, un campo que es un saber que aspira al encuentro del saber popular y el científico. La ecología política puede verse como un campo interdisciplinario que se ocupa de los procesos de transformación de la naturaleza y sus discursos y usos resultantes, con un enfoque en las relaciones y disputas de poder en los territorios (Escobar, 2015; Leff, 2015; Porto Gonçalves, 2012; Souza, 2018).

En cuanto a las categorías de análisis, se utilizó modo de vida y territorio. El modo de vida, originalmente difundido como "género de vida", gana expresión en la geografía posibilista francesa, que eliminó el enfoque del análisis geográfico de la dimensión política y militar, dirigiéndolo a la economía y la cultura. Las relaciones humanas con el ambiente comenzaron a ser pensadas desde la perspectiva del "género de vida", que constituye el conjunto de acciones y características de un grupo social, ligadas y representadas por tradiciones y costumbres (La Blache, 2005).

El modo de vida se entiende en su relación con los saberes tradicionales (Diegues, 2004; 2019), con la identidad construida frente a cuestiones políticas y amenazas a las culturas (Rangel, 2017), con el uso intensivo del ambiente (La Blache, 2005), las relaciones de compañerismo, trabajo autónomo/familiar, pequeña producción, baja estratificación socioeconómica, bajo desarrollo de las fuerzas productivas y prácticas colectivas solidarias, como la división de la producción en partes, el esfuerzo colectivo y las celebraciones lúdico-religiosas (Cándido, 2010; Saquet, 2019). En otras palabras, el modo de vida se define a partir de las relaciones que una determinada comunidad establece con el territorio donde vive, pudiendo entenderse como:

la forma en que los residentes perciben, viven y conciben el espacio, mediada por el conjunto de sus prácticas cotidianas y su historia, la posición que ocupan en la sociedad circundante y la forma específica que asegura su reproducción social, constituyéndose en la forma en que el grupo social manifiesta su vida. (Suzuki, 2017, p.9. Traducción nuestra)

De esta manera, el mar, como espacio vivido, concebido y percibido que configura el modo de vida, es un territorio donde se concentra el saber y el saber complejo, es el resultado de interacciones profundas y continuas entre elambiente y los sujetos (Díaz y Caro, 2016; Diegues, 2004). Esto significa que el mundo natural (ríos, mares, plantas) tiene una presencia íntima en el imaginario cultural y modo de vida de los afrocolombianos.

En relación con el modo de vida, el territorio permite comprender las relaciones de la sociedad con la naturaleza, explicando las relaciones de poder que las atraviesan y que constituyen el núcleo de la problemática ambiental (Vargas, 2012). Especialmente entre los pueblos tradicionales, el territorio tiene el potencial de expresar la lucha por la reapropiación social de la naturaleza (Capel, 2016); en ese sentido, la tríada territorio - territorialidad - territoria-lización se convierte en una cuestión teórica y política fundamental (Leff, 2015; Porto Gonçalves, 2012).

Se entiende el territorio como una construcción social, histórica y cultural, que está siempre ligada al proceso de dominación de espacios y personas, y que media entre la cultura, la naturaleza y el espacio (Capel, 2016), siendo el resultado de la articulación de procesos sociales que resultan en intervenciones humanas y en la creación de materialidades y relaciones simbólicas (Moraes, 2005). Concebimos el territorio según Marcos Saquet, como siendo:

producto de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y condición para la reproducción social; campo de poder que involucra construcciones y relaciones sociales (económicas-políticas-culturales-ambientales) históricamente determinadas. [...]. Los territorios se producen espacio-temporalmente por el ejercicio del poder de un determinado grupo o clase social y por sus respectivas territorialidades cotidianas. (Saquet, 2015, p. 45. Traducción nuestra)

Dentro de nuestra concepción de territorio está presente la territorialidad, que es la agregación identitaria, inmaterial y simbólica de la idea más tradicional de territorio (Moraes, 2005), y que alude a la especificidad del lugar, con sus particularidades (Saquet, 2015). La territorialidad es una forma de actuar innata de los grupos humanos, cuya expresión depende de las condiciones históricas en las que se inserta cada grupo. El territorio sería un producto directo de las territorialidades (Little, 2015).

Por lo tanto, modo de vida y territorio, como categorías de análisis, tienen el potencial de ayudarnos a comprender no solo cómo se constituye la apropiación social de la naturaleza o del ambiente, sino también ayudarnos a comprender factores como la identidad y el sentimiento de pertenencia, la tradición y los saberes tradicionales, las relaciones de vecindad, trabajo y padrinazgo, la dinámica del trabajo familiar y del trabajo en asociaciones y cuáles son los significados que los sujetos atribuyen a sus prácticas.

Aquí se adoptó un enfoque cualitativo e interdisciplinario, valorando las prácticas tradicionales. Se utilizaron los siguientes métodos de investigación:

a) Trabajo de campo con Observación Participante (Geertz, 2008; Gomes, 2019; Restrepo, 2018), que consiste en la búsqueda de la comprensión de una cultura particular desde la experiencia en sí y el contacto directo con los sujetos. Fueron hechos dos trabajos de campo: el primero entre 13/01/2020 y 31/01/2020, y el segundo entre 25/07/2022 y 15/08/2022; en ese proceso se pudo convivir y permanecer con una familia local (familia Aguilar), con la cual tenemos una gran amistad. Por eso, también siempre hubo diálogos constantes con informantes locales. El contacto y la permanencia con locales fue un elemento clave y esencial para la realización de la investigación. Es decir, esta investigación empleó la observación participante, lo que la caracteriza como cualitativa.

b) Materialismo histórico-crítico (Moraes y Costa, 1987; Paulo Netto 2011), que propone una forma diferente de vincular conocimiento y realidad, viendo la realidad social como algo en transformación, producto de conflictos y disputas por el poder, porque "entiende que el objeto se inserta en un eje temporal, que incrusta contradicciones, conflictos, pasajes de una etapa a otra" (Gomes, 2019, p.55. Traducción nuestra). El materialismo histórico-crítico se centra en la cooperación y el desarrollo territorial, buscando valorar la vida, la autonomía, la conservación de la naturaleza, las identidades y los saberes populares, en un movimiento contrario a la reproducción ampliada del capital, tal como nos propone Saquet (2019).

En cuanto a las técnicas de investigación, se utilizaron las siguientes:

a) Entrevistas con guion semiestructurado, grabadas y transcritas3, a través de las cuales pudimos captar los cambios en el modo de vida, así como acceder a la memoria de lo cotidiano, a través de los relatos (Queiroz, 1991, Restrepo, 2018). Se realizaron 34 entrevistas a jóvenes, adultos y ancianos, en Bahía Solano y en los corregimientos Chambacú, El Huína, El Valle, Mecana y Cupica;

b) Informe etnográfico, con observación densa y registro continuo en diario de campo, que contiene lo observado en la vida cotidiana, además de los sentimientos e impresiones subjetivas del investigador, así como sus experiencias con el investigado (Caiuby Novaes, 2014; Gomes, 2019; Geertz 2008; Rangel, 2017);

c) Cartografía Social Participativa, realizada a través de talleres

(Acserald y Coli, 2008; Bonfá Neto y Suzuki, 2023), con objetivo de identificar las territorialidades pesqueras y la conexión de la pesca con el modo de vida local;

d) Fotodocumentación4 (Bonfá Neto 2022a; Caiuby Novaes, 2014).

Desde estos fundamentos teóricos y metodológicos se buscó acompañar la dinámica territorial local y su relación con la pesca artesanal, para llegar a una comprensión de la importancia de la actividad en el modo de vida afrocolombiano, como también la producción de territorialidades tradicionales desde la pesca artesanal, para así identificar y comprender los conflictos que la involucran, en el municipio de Bahía Solano.

ÁREA DE ESTUDIO

El municipio de Bahía Solano está ubicado al norte del departamento del Chocó, entre la Sierra de Baudó y el océano Pacífico, limita con el municipio de Juradó (norte) y con la ensenada del Parque Natural de Utría (sur) (Bahía Solano, 2016). Su población es de aproximadamente 9531 habitantes (Defensoría del Pueblo, 2016).

Bahía Solano estuvo habitada durante los primeros flujos migratorios hacia Sudamérica, como lo demuestran las tumbas o guacas5 encontradas en el extremo norte del municipio. Según la evidencia arqueológica, los primeros pobladores llegaron a la región alrededor de 2000 años a. C., hablaban el quechua, y alrededor del 1300 a.C. el apogeo del Imperio inca los llevó a buscar salidas a los océanos, llegando al Pacífico colombiano6 (Vega & Córdoba, 1984).

A principios del siglo XIX, tras los descubrimientos botánicos de José Celestino Mutis, se abrieron las "puertas" para una segunda colonización del lugar (después de la española) (Bonfá Neto, 2022b). Con esto llegaron industrias a base de palma africana, así como comerciantes estadounidenses y canadienses que se dirigían al sur y se trasladaban a medida que se agotaban los recursos locales (Escobar, 2015). Muchas familias en la primera mitad del siglo XX se dedicaron antes que todo a la explotación de maderas, eran expertos madereros, y esas familias tenían vínculos familiares extensos entre lo que hoy es el norte del Chocó (Bahía Solano y Juradó) y Panamá.

En 1935 mediante el Decreto n° 925/1935 se funda la Colonia Agrícola "José Celestino Mutis", como parte de un proyecto de colonización nacional en el que se puso a disposición para la colonización una superficie de 100.000 hectáreas, subvencionando a decenas de familias campesinas (Vega y Córdoba, 1984). En 1961 se extinguió el sistema de colonización y se fundó el municipio de Bahía Solano en 1962.

Actualmente, entre las principales actividades económicas y presentes en el municipio se encuentran la explotación maderera, la pesca artesanal, la agricultura de subsistencia, el pequeño comercio y las actividades turísticas (pesca deportiva, ecoturismo, caminatas por la selva, paseos en lancha, degustación de platos típicos etc.).

MODO DE VIDA TRADICIONAL AFROCOLOMBIANO

Toda la biodiversidad, sumada a la complejidad de la formación socio-espacial y cultural del Pacífico chocoano, además de las relaciones de trabajo, el parentesco, la economía agrícola y pesquera, condicionó la configuración de comunidades costeras y ribereñas de extrema complejidad. La pesca se configuró como una actividad tradicional de las comunidades afrodescendientes que se fue configurando a través de un conocimiento y familiarización progresiva y gradual de estos pueblos con el medio marino, con la pesca y con la navegación (Díaz y Caro, 2016).

En este sentido, la pesca aparece como una expresión ecológica y cultural muy relacionada con Bahía Solano y con el territorio afrocolombiano en general (Bonfá Neto, 2022b). El mar como espacio vivido es el elemento que dicta el trabajo, la subsistencia y las relaciones familiares, además de los significados culturales y significados atribuidos a las prácticas, es decir, a lo percibido, que integra el modo de vida local (Suzuki, 2013), y que es también el principal medio de transporte, además de ser un determinante de la planificación diaria y laboral, especialmente para los pescadores. Estos múltiples significados atribuidos al mar se pueden apreciar en las declaraciones de los pescadores, quienes le atribuyen desde significados económicos hasta un significado de contemplación e identificación con el lugar:

El mar ayuda en diversas formas, le da comida, le da plata, en el mar consigues todo lo que necesitas. Por la economía, digamos. A veces yo salgo de noche con mi compañero y hago un millón de pesos, me toca 500 mil a mí y 500 mil a él. La importancia también es salir y mirarlo a ver cómo él está lindo ¿no? [...] cuando yo estoy mar adentro con mi anzuelo, con mi boya en la mano, soy muy feliz. (Norberto Vandale, 75 años, pescador, 18/01/2020)

Nací pescando, desde niño comienza uno a pescar aquí en la orilla. 6, 7 años ya viene uno con su anzuelo a tirar, ya mayor pues. Toda mi vida he pescado. Es como algo con lo que uno nace, no lo puede dejar, es algo que le gusta a uno, que lo hace feliz, que lo recrea, que es parte de la vida de acá, es parte de mi vida la pesca. No puedo vivir sin pescar, eso es una diversión, eso es vida. Proporciona la comida, la comida es vida. Nos proporciona la parte económica. Para nosotros el mar es turismo, el mar es todo para nosotros aquí, el modo de vida. El modo de que la gente requiere sus recursos por el mar. Entonces el mar es todo aquí, el modo de la gente vivir. (Luis Guerrero, 69 años, pescador y jubilado, 23/01/2020)

Además de estos significados atribuidos al mar, la construcción del mundo natural de los grupos afrocolombianos constituye complejos modelos locales de la naturaleza, que incluyen rituales, el uso estructurado y organizado de los espacios, una ordenación del mundo en niveles y sistemas de clasificación y categorización del ambiente, que aparece también como una construcción cultural y simbólica, que tiene implicaciones para su uso y manejo. Estos usos y manejos del ambiente se dan a través de los denominados Sistemas Tradicionales de Producción (STP), que expresan la estrecha relación entre cómo los sujetos significan los entornos naturales y cómo los transforman y se relacionan con ellos (Escobar, 2015).

Los STP se basan en la agricultura (maíz, plátano, arroz, frutales etc.), la pesca, la recolección y la vinculación de la producción y el consumo con redes locales y familiares de intercambio de productos, semillas y saberes (que se configuran como una serie de mecanismos de sobrevivencia comunitaria), generalmente operan en pequeña escala y se orientan al autoconsumo y al pequeño comercio, organizándose según formas de apropiación territorial que son familiares, comunales e identitarias. Estos modelos también incluyen actividades productivas como el extractivismo tradicional (como la minería artesanal), la crianza de animales domésticos, la artesanía y el transporte en embarcaciones.

Se observó que hay una reducción en las prácticas tradicionales, sobre todo en la cabecera municipal, pero también en los corregimientos. Este abandono de las prácticas tradicionales está involucrado con la ausencia de jóvenes que quieran seguir con estas actividades, como la agricultura y la pesca artesanal, lo que causa una falta de personas para mantener y continuar las prácticas tradicionales. Cabe también señalar que las mujeres son esenciales para el mantenimiento y la transmisión de prácticas y saberes tradicionales, que además de la importancia cultural también garantizan la seguridad alimentaria de las familias, como se demuestran en Bonfá Neto y Rangel (2023).

Fuente: fotografía de D. B. Neto.

Figura 2 Pequeños cultivos. El Huína, 15/01/2020, 15h23m.: Especialmente en los corregimientos, las casas no tienen muros ni cercas y los patios traseros, ubicados entre las residencias, son espacios para pequeños cultivos y la cría de pequeños animales

En cuanto a las relaciones de solidaridad, ayuda mutua y cooperación presentes en el modo de vida afrocolombiano, sigue siendo muy común la minga7 para la construcción de viviendas o la limpieza de terrenos, en la que los habitantes locales, en un acto de ayuda mutua, se reúnen para construir, planificar o diseñar algo para otro residente. La minga es una forma de organización del trabajo campesino, que garantiza la supervivencia de las formas esenciales, cuyo fundamento es reunir una cantidad de mano de obra que ofrezca mayor volumen para el trabajo y tiene por objeto realizar actividades que garanticen la subsistencia del grupo (Cándido 2010).

La pesca artesanal, los cultivos de hortalizas, la agricultura y más recientemente los servicios como el ecoturismo son elementos que integran el modo de vida, variando más el grado de significación que tiene una de estas actividades. Sin embargo, la pesca es uno de los fenómenos más relevantes, pues también está presente en sus espacios políticos (consejos comunitarios, cooperativas y asociaciones de pescadores), en el turismo, en la forma de educar, en el ocio, en la forma y disposición de las viviendas (que están bien espaciadas y entre una casa y otra a menudo hay una canoa).

Por lo tanto, la presencia de la pesca en el modo de vida tradicional de Bahía Solano se manifiesta en las siguientes esferas:

a) Lúdico y ocio: mediante la interacción y conversación con familiares y amigos que pescan o mediante la práctica de la actividad como diversión o pasatiempo.

b) Trabajo principal: una parte de los pescadores realiza las faenas (pesca) durante muchos días (10, 15 o 20) y otra parte realiza las salidas diariamente.

c) Trabajo complementario (multiactividad): cuando la pesca está asociada a otras actividades, como complemento alimentario y económico, pues para muchos pescadores no existe una profesión fija y principal, sino un cambio entre diferentes actividades en función de ciclos productivos estacionales.

d) Deporte y turismo: algunos ofrecen la pesca como atracción turística, y en determinadas épocas del año los turistas pueden vivir la experiencia de ir a pescar con pescadores locales.

e) Convivio con los pescadores, con el mar, o incluso estar insertos en un territorio de pesca, es el caso de quienes tienen una relación cotidiana con todo el universo pesquero.

f) Formas de aprender y educar: por ejemplo, en la escuela o en casa, viendo a un familiar preparar el pescado, viendo pescar a amigos, conocidos, familiares. Viendo a los turistas y a otros foráneos deambular por la cabecera y corregimientos.

De esta forma, se evidencia la importancia que tiene el mar y la pesca en la configuración del modo de vida de los habitantes de Bahía Solano, mediando los valores materiales e inmateriales de este pueblo, y en cómo concibe, percibe y vive sus territorialidades y temporalidades. Este hecho demuestra que todavía hay un tiempo de la naturaleza que media la reproducción del modo de vida, como el día y la noche, las fases de la luna, el cambio de las mareas y las estaciones del año. En el caso de la pesca, si bien el tiempo del reloj ha entrado en la vida cotidiana de los pescadores artesanales, el tiempo de la naturaleza o "tiempo cósmico" (Cunha, 2009) sigue siendo un factor importante en la mediación de sus relaciones, especialmente entre el grupo y con los ciclos de la naturaleza y su trabajo. Esta mediación se puede observar a través de la importancia de las fases lunares, las mareas y las estaciones en la decisión de cuándo y dónde trabajar que se da para orientar las faenas de las pesquerías.

El ciclo lunar ejerce una gran influencia en la pesca, principalmente a través de las mareas y la luz que influye directamente en la dinámica del ambiente marino. Además, las estaciones tienen una gran influencia en la actividad pesquera del Chocó, ya que, por su cercanía a la línea ecuatorial, la amplitud térmica entre las estaciones del año es muy baja, existiendo únicamente el "verano" (estación "soleada", de diciembre a junio) e "invierno" (temporada de lluvias, de junio a noviembre).

Los pescadores conocen los ciclos migratorios y reproductivos de los peces, su movilidad espacial, y además trabajan en varios planos marítimos, en la superficie y en el fondo marino (según el tipo de pesca). De esa forma, los pescadores conocen y acompañan los movimientos de la naturaleza y de las especies, apropiándose del territorio productivo, social y cultural de manera única (Cunha, 2009).

Esta apropiación implica también el cuidado del ambiente, en el que se realizan prácticas sostenibles a través de sistemas de gestión que no provocan mayores impactos ecosistémicos, por el contrario, garantiza lo que Diegues (2019) denomina etnobiodiversidad a través del etnomanejo. Esto demuestra cómo la biodiversidad es el resultado de la cultura (como conocimiento y gestión del ambiente) más el territorio, como lo propone la ecología política (Escobar, 2015; Leff, 2015; Porto Gonçalves, 2012; Souza, 2018).

se puede hablar de etnobiodiversidad, es decir, de la riqueza de la naturaleza en la que el ser humano participa, nombrándola, clasificándola, domesticándola, pero de ninguna manera salvaje e intacta. Se puede concluir que la biodiversidad pertenece tanto al dominio natural como al cultural, pero es la cultura como saber la que permite a las poblaciones tradicionales comprenderla, representarla mentalmente, manipularla, además de quitar especies, ubicar otras y enriquecer así la sociobiodiversidad o etno-biodiver-sidad. (Diegues, 2019, p.120. Traducción nuestra)

Algunas de estas prácticas llevadas a cabo por los pescadores son: (1) selección de los lugares más apropiados para la pesca, distintos de los lugares de desove; (2) no capturar peces pequeños; (3) cuidado de no contaminar el mar; y (4) remoción de peces pequeños que se enredan en la red de pesca.

Si bien los pescadores actualmente se han insertado en los procesos modernos y en un tiempo de la modernidad, el "tiempo del reloj", el tiempo ecológico tradicional todavía pulsa en sus modos de vida, en los intervalos de tareas que regulan el trabajo y la vida y en la alternancia de la pesca en términos de los ciclos naturales. Por lo tanto, es posible verificar en Bahía Solano la presencia de un tiempo cósmico que regula las actividades ecoproductivas.

En el pasado, la luna, el sol y las estrellas actuaron en el mundo de la pesca y la agricultura como marcadores de tiempo; en el presente, aún se manifiestan en el mundo costero, aunque, a menudo, de forma difusa y fragmentaria ante los cambios sociales que han venido afectando a las comunidades pesqueras desde mediados del siglo pasado. Por ejemplo, la luna es uno de los astros que, según el tiempo cósmico del pescador, actúa en su universo productivo, ambiental y sociocultural, favoreciendo la buena o mala pesca.

Si bien las comunidades afrocolombianas no están integradas en su totalidad por pescadores, o que la pesca y/o la agricultura han disminuido su papel en la vida de los sujetos, la actividad pesquera es uno de los elementos más importantes para la mediación material e inmaterial en el modo de vida. Por tanto, los cambios que se han producido con la pesca son factores que determinan cambios en todo el modo de vida, va más allá de la propia actividad pesquera. En otras palabras, son transformaciones que se dan en el ámbito de la experiencia, pero que también modifican la forma en que los habitantes conciben y perciben el lugar y el territorio donde habitan.

TERRITORIALIDADES PESQUERAS

La pesca es la principal actividad económica de Bahía Solano, por encima del turismo y la explotación forestal, además de ser la principal fuente de proteína animal consumida en la ciudad (Bahía Solano, 2016). Hay presencia de pescadores en todos los corregimientos, aunque el circuito de pesca tiene un papel central en Ciudad Mutis, por recibir y comercializar el pescado de los corregimientos (Neila et al., 2016).

En cuanto a los saberes tradicionales asociados a la pesca artesanal, estos son producidos y arraigados localmente, quedando así plenamente articulados con la cotidianidad y la identidad (Saquet, 2015), no siendo algo estático en el tiempo (Escobar, 2015). Se evidenció que los sujetos aprenden a pescar mirando y saliendo con sus mayores, generalmente familiares, conocidos o amigos; esto se da de forma lúdica y espontánea para los niños, algo que se naturaliza como un devenir común de la vida.

En cuanto a las técnicas de pesca, las más utilizadas en la región son: línea de mano y anzuelo con carnada natural o artificial, palangre (de fondo o superficie), arrastre, atarraya, chinchorro, el arpón y los cercos.

Dadas estas características de la actividad pesquera, su vinculación con el territorio y con las territorialidades tradicionales es clara, mostrando que la noción de territorio para los afrocolombia-nos en el Pacífico es amplia e involucra tierra, mar, manglares y bosques (Bonfá Neto y Suzuki, 2023). De esta forma, no hay conservación de la naturaleza sin control territorial, y la conservación no puede existir de forma ajena a las prácticas tradicionales de las poblaciones locales. Por ejemplo, los locales siempre señalan la pérdida de valores tradicionales como el primer factor que provoca la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ambientes.

Además, las identidades y territorialidades negras del Pacífico, que se construyeron paralelamente en las décadas de 1980 y 1990, están ancladas en el espacio acuático, fluvial y marino, y muy ligadas a las relaciones de parentesco, a las prácticas de trabajo y a toda una configuración del lugar de reproducción del modo de vida (Bonfá Neto, 2022b; Restrepo, 2013).

En este sentido, en Bahía Solano notamos la presencia de algunas territorialidades superpuestas, entre las que se encuentran:

a) una relacionada con la agroindustria y la pesca industrial, que sigue los objetivos de grandes empresas y/o terratenientes;

b) una vinculada a grupos armados, que ejercen un control territorial muchas veces "oculto" o velado;

c) otra visión se asocia con ONG, instituciones ambientales y sociales, organismos públicos ambientales, que tienen una visión conservacionista y particular del ordenamiento territorial;

d) las territorialidades pesqueras, campesinas e indígenas, de los pueblos que habitan y construyen sus modos de vida, vinculando cultura y territorio, a partir de usos como la agricultura, el extractivismo tradicional y la pesca artesanal.

La territorialidad pesquera se encuentra en varios lugares de Bahía Solano, no sólo en los cercanos a los mares y ríos, sino también en todos los talleres donde se fabrican y reparan embarcaciones, en los lugares de venta de pescado, en los talleres de motores y baterías, en las tiendas de venta de otros equipos de pesca, en la escuela (por temas afines a la actividad), en la mayoría de las casas (donde se encuentran en el patio instrumentos y canoas de pesca), además de ser la principal fuente de proteína animal para todo el Pacífico chocoano.

Existe una región donde la territorialidad pesquera es más intensa en Bahía Solano, denominada Puente de Chambacú o "La Orilla", que se ubica a orillas del río Jella, siendo el punto donde se embarcan los pescadores para realizar recorridos entre los correccionales y playas y para las faenas, así como la llegada de estas, seguida de la pronta comercialización del pescado, que se da principalmente en dos instituciones (Red de Frío y Merluza Pesquera). Chambacú es el barrio donde se concentra la mayoría de los pescadores de Bahía Solano, a menudo llamado el "barrio de los pescadores":

AZ: Aquí hay corregimientos de pescadores, pero la mayoría está acá en Bahía Solano. Chambacú es un barrio de pecadores, siempre lo ha sido, anteriormente de aquí íbamos a comprar pescado allá. (Ana Zita Peres, FEDEPESCA y GICPA, 20/01/2020)

*

LG: Más pescadores viven en Chambacú, que en su origen es un barrio originalmente de pescador. Y ahora, como el pueblo creció bastante, los pescadores se han ubicado más en otros barrios también. (Luis Guerrero, 69 años, pescador y jubilado, 23/01/2020)

En Chambacú, las casas están construidas en medio del manglar, todas ellas son de madera y tienen estacas (viviendas palafíticas), preparadas para los períodos de inundación. Allá, muchas casas tienen pequeñas plantaciones de plátano, yuca, frijol, hierbas etc., en sus patios traseros. También hay algunos cultivos más grandes (como el arroz), además de criar gallinas, patos, gansos etc. La principal red de conexión del barrio es una especie de puente que se extiende por cientos de metros, y en sus orillas se encuentran las viviendas (figura 6).

Otro lugar de fuerte territorialidad pesquera, donde se practica la pesca artesanal, es la punta denominada "La Esso" o Porto. Allí hay un puesto militar, una gasolinera, una casa, tres bares/ cafeterías y una terminal de transporte de pasajeros.

Fuente: fotografía de D. B. Neto.

Figura 3 Niños cargando pescado. Bahía Solano, 18/01/2020, 8h21m.: Es común la presencia de niños en las inmediaciones del puerto y Puente de Chambacú, muchos de los cuales reciben pescado de regalo

Fuente: fotografía de D. B. Neto.

Figura 4 La Orilla. Bahía Solano, 18/01/2020, 8h02m.: En La Orilla también existen aproximadamente tres gasolineras, además de talleres de baterías y motores para los barcos

Fuente: fotografía de D. B. Neto.

Figura 5 Habitación en Chambacú. Bahía Solano, 18/01/2020, 9h48m.: Las casas del barrio Chambacú son en su mayoría de madera y están construidas en medio de los manglares, en la foto doña Cecília muestra un mensaje en su casa

Fuente: fotografía de D. B. Neto.

Figura 6 Pasarela, habitaciones y manglares. Chambacú, 21/01/2020, 16h25m.: El barrio Chambacú tiene una pasarela suspendida que da acceso a las casas

Fuente: fotografía de D. B. Neto.

Figura 7 Jóvenes y niños pescando de línea. Bahía Solano, 30/07/2022, 10h47m.: En el sitio conocido como "La Esso" es común que las personas vayan a pescar de línea

El territorio para las sociedades que utilizan la pesca se vuelve mucho más amplio que el territorio terrestre, y su 'propiedad' es mucho más fluida, lo que ocurre a través de su apropiación para el uso y el conocimiento tradicional (Cunha, 2009; Diegues, 2004). Este es el caso de algunos lugares que son considerados "puntos de pesca" o lugares imprescindibles para la pesca. En Bahía Solano están los Morros Nidales, que se ubican dentro de la bahía, y más al norte esta cabo Marzo, lugar imprescindible, donde muchos acuden a pescar en grandes cantidades, sobre todo los que salen varios días (cabo Marzo se ubica en el municipio de Juradó, limítrofe con el vecino país de Panamá).

Lucia Helena Cunha (2009) afirma que la trama de significados en el universo de la pesca ocurre a través de la unidad espacial tierra-mar-cielo, elementos que integran el saber de los pescadores y determinan una noción tridimensional del espacio, que conforma su territorialidad. "Por ello, el territorio de pesca artesanal no se conforma de manera homogénea, siendo apropiado, según los movimientos de los peces en cada cosecha, por determinados grupos de pescadores, en el tiempo y en el espacio" (Cunha, 2009, p.61, traducción nuestra).

Muchos de los sitios de territorialidad pesquera que están en el mar y no en tierra son más difíciles de controlar o apropiarse por un grupo específico (Diegues, 2004), lo que genera conflictos. Como propuesta de solución, el Estado actuará con la planificación territorial. Consideramos la planificación u ordenación territorial como un proceso que racionaliza el uso del territorio a través de acciones ordenadas con el objetivo de un mejor "compartir" los usos de los espacios por parte de las personas y sus actividades, de acuerdo con los recursos disponibles (Vargas, 2012).

La ordenación del territorio pesquero implementada por la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) es expresión de cómo el territorio también es reglado y regulado por el Estado y la técnica aparece como una mediación de uso y apropiación territorial, como lo demuestra Moraes (2005). En este caso, antes de la Unidad de Conservación se permitía el uso de diversas técnicas de arrastre, como mallas o redes, utilizadas principalmente por embarcaciones industriales. Con el establecimiento de la ZEPA, las técnicas de pesca quedaron limitadas a la línea de mano y al espinel, y los barcos industriales son prohibidos en el área.

Así, hubo cambios en la materialidad del territorio que se reflejaron en cambios en el uso y apropiación de este, lo cual fue mediado por la técnica. En este sentido, los vínculos de las sociedades humanas en sus entornos se renuevan y transforman constantemente, a partir de búsquedas para satisfacer sus necesidades. Muchas de estas transformaciones son conflictivas y trastornan territorialidades, produciendo territorios en disputa.

DESESTRUCTURACIÓN DE TERRITORIALIDADES TRADICIONALES Y CONFLICTOS TERRITORIALES

Son las densas relaciones que tejen la pesca artesanal y otras prácticas tradicionales las que configuran territorialidades tradicionales afrocolombianas, las cuales se ven afectadas por algunos conflictos territoriales, a través de procesos de modernización e imposición de un modelo hegemónico de desarrollo (Escobar, 2015; Restrepo, 2013). Esto repercute negativamente en la pesca artesanal, así como en otras prácticas tradicionales, como las fiestas, la música, la religiosidad, la producción, la diversidad y la soberanía alimentaria (Saquet, 2019), pasando por las relaciones de solidaridad, cooperación y ayuda mutua (Cándido, 2010), por el conocimiento tradicional (Diegues, 2004) y por el patrimonio cultural en general (Suzuki, 2013).

La mayoría de las transformaciones que afectaron más intensamente el modo de vida tradicional afrocolombiano en el Chocó comenzaron en la década de 1980 y se intensificaron en la década de 1990 (Bonfá Neto, 2022b; Restrepo, 2013). Como resultado, hubo algunos impactos negativos, como la llegada del narcotráfico -señalado como uno de los elementos que aleja a los jóvenes de las prácticas tradicionales y de subsistencia- que está directamente relacionado con el conflicto armado. Por lo tanto, el narcotráfico trae consigo, entre muchas cosas, la pérdida de prácticas y valores tradicionales y la violencia, como se puede apreciar en algunas declaraciones:

NV: O sea, es que los niños hoy en día, los niños les faltan capricho o algo así para pescar, porque ellos están jugando, están haciendo otras cosas, a ellos les gustan tomar sus tragos, hacer otras cosas. (NV, anciano, 2020)

HO: Porque el modernismo nos ha traído nueva música, otras formas de vestir, otras formas de comer, exactamente. Tú acá entras en una cocina y no vas a conseguir el arroz que uno cultiva, es el que venden en la bolsa, porque este ya viene limpio, entonces la mujer de uno no va a lavar el que uno cultiva acá, y el que uno cultiva acá se demora más para cultivar. Porque el de la bolsa de las que venden en la ciudad dicen 15 minutos de preparación, ¿sí? Bueno, música, la forma de comer y vestir, hasta la forma de hablar el modernismo ha cambiado. La música acá, la tradicional no hay, tradiciones como el bullerengue, que es música, la chirimía, nada de eso, solo hay reggaeton, rap, rock [..] También el narcotráfico, ¿sí?, es una comparación, un narco le dice a uno "anda de mula hasta tal parte y te pago un millón de pesos". Entonces ahoritica la juventud, la misión que tiene es esa, ganar plata. (HO, hombre adulto, 2020)

EG: La mayoría de los jóvenes hoy en día aquí en Bahía no se fijan mucho en la pesca. Pues yo digo que con tanta tecnología, con tanta cosa, o sea, nos ha dañado mucho la problemática de la coca, y todo eso. Entonces ellos ya dejan de ver la pesca como un método de tener trabajo o tener dinero. Entonces muchos que viven en Chambacú prefieren meterse en el narcotráfico que pescar; también porque eso da mucha ganancia. (EG, mujer joven, 2020)

El tema del conflicto armado aparece por momentos como diluido en otros temas y transformaciones, como en los factores productivos (pesca y agricultura) y el tema de la tierra. Este conflicto tiene el potencial de transformar el modo de vida, provocar desterritorialización y reterritorialización (Saquet, 2015).

La ocupación de grupos armados es un fenómeno que se intensificó durante la década de 1990, cuyo objetivo es el control en un territorio rico en recursos naturales e idóneo para megaproyectos de desarrollo, como puertos, carreteras e industrias extractivistas, evidenciando cómo el territorio tradicional y de la vida es tenido también como territorio de conflicto armado (Escobar, 2015). Entre las diversas consecuencias negativas del conflicto están los desplazamientos forzados, que afectan principalmente a negros e indígenas, lo que es una demostración más de que la colonialidad afecta principalmente a las minorías étnicas.

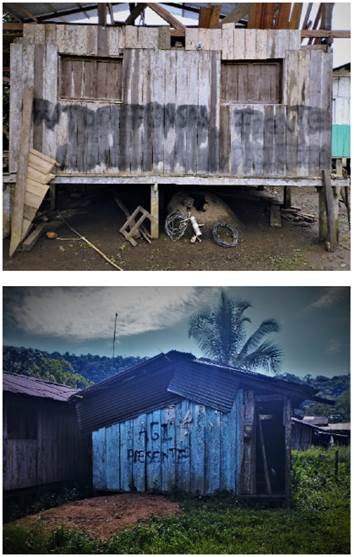

Fuente: fotografía de D. B. Neto.

Figura 8 Grafittis de grupo armado en Ciudad Mutis y El Huína. Ciudad Mutis, 30/01/2020, 16h28m. y El Huína, 07/08/2022, 14h46m.: Las marcas que deja el conflicto armado y la ocupación paramilitar suelen ser "ocultas" o "sutiles", pero se pueden notar a través de algunos símbolos, como los grafitis, que en estas imágenes hacen referencia a un grupo armado

Fuente: fotografía de D. B. Neto.

Figura 9 Grafittis de grupo armado en Mecana y El Huína. Mecana, 30/07/2022, 14h51m. y El Huína, 7/8/2022, 15h11m.: El citado grupo armado ilegal regionaliza el territorio, con una para la región del Pacífico

En cuanto a los conflictos directamente relacionados con la pesca, destacamos algunos que se interrelacionan:

a) los conflictos generados por la vulneración de los códigos de conducta de las comunidades;

b) la presencia de dinámicas capitalistas e inserción de las comunidades en lógicas de mercado, como la modernización de técnicas y equipamientos;

c) la adopción de artes de pesca no selectivos;

d) los conflictos entre las técnicas utilizadas y las técnicas prohibidas por los organismos de inspección ambiental;

e) las disputas con embarcaciones de pesca industrial, especialmente las de atún, sardina y camarón.

Muchos pescadores señalan una disminución en el número de peces capturados hoy en relación con lo que había en el pasado, lo que demuestra un proceso dialéctico, en el que los pescadores identifican una mejora y una mayor facilidad en la realización de las capturas (debido a la llegada del hielo, del motor y otros dispositivos tecnológicos, aunque no sean accesibles para todos), pero miran con cierta nostalgia al pasado, una época en la que había más abundancia:

GA: Cuando yo estaba muchacho, la gente casi no pescaba, porque el pescado se quedaba en toda la playa, entonces era solo recoger lo que se iba a comer, mucha cantidad.

DBN: ¿Y hoy hay menos pescados?

GA: Si, hay menos.

DBN: ¿Por qué crees en esto?

GA: Porque hay muchas empresas pesqueras, que vienen con los barcos atuneros. Esos barcos cogen como miles de toneladas, porque tienen como mallas muy grandes y todo lo hacen con tecnología. (GA, anciano, pescador, 2020)

LCB: Menos, hay mucho menos pescados hoy, porque la población antes tenía miedo, no iba a pescar mucho mar adentro, ahora la población, es más, las familias crecieron, los pueblos de la costa crecieron, entonces comen más. Entonces hoy pescan más. (LCB, adulto, pescador, 2020)

Esta visión del pasado como una época de mayor abundancia está presente en el discurso de muchos de los pescadores, especialmente los de mayor edad, y los principales motivos que lleva a esto es el uso de redes no selectivas, embarcaciones de pesca industrial, mayor iluminación y flujo de barco y un aumento de la población local y del número de embarcaciones. Estos factores hacen que los pescadores tengan que desplazarse cada vez más a lugares más alejados, hecho que está ligado a la mayor demanda de pescado en menos tiempo, elemento que impacta los ecosistemas marinos.

A pesar de ser considerada en buen estado de conservación, en comparación con otras regiones más densamente pobladas y urbanizadas, la región no se ve afectada por impactos ambientales y sufre la reducción de sus recursos pesqueros y el cambio climático, además de la constante amenaza de obras de construcción de infraestructura, como puertos y carreteras. El conflicto más expresivo es con las embarcaciones pesqueras industriales, que se expandirán en el Pacífico colombiano a partir de la década de 1970, principalmente atuneros y camaroneros (Bonfá Neto, 2022b; Escobar, 2015). En la década de 1990 se inicia el conflicto y se expresa a través de disputas territoriales por zonas de pesca entre pescadores artesana-les e industriales, en las que estos últimos tienen ventaja sobre los primeros por la mayor capacidad de captura.

Otro conflicto importante, que también forma parte del proceso de pesca industrial, es el uso de técnicas no selectivas, resultado de un proceso de modernización que aceleró la demanda de pesca (Díaz y Caro, 2016). Este proceso ocurre principalmente por la pesca industrial, pero también en menor medida por los pescadores artesanales, siendo señalado por ellos como el principal motivo de la sobrepesca y la disminución de los cardúmenes.

Un pescador pone a los barcos industriales, y no a los "atuneros", como principal problema en la pesca, además de citar el intenso flujo de barcos en la bahía:

VG: Los barcos industriales para el atún, pero el motor, la quema de gasolina por la Bahía ahuyentó mucho el pescado, y porque mucha lancha en Bahía. Y yo creo que esto ha sido parte de la ausencia de muchos peces, porque se cogía mucho pescado, y ahora, hoy en día ya no más. Se ahuyentaron y no se ve la cantidad comiendo, y aquí cerquita uno le tira el trasmallo y sacaba cantidades, bueno prohibieron en una parte, para no acabar con las especies, pero sí, sí hay problemas en la cuestión de la quema de gasolina por los motores grandes. [..] Lo que yo pienso es que cada día se pone más difícil, en primer lugar, cuando esos barcos atuneros vinieron a acabar con las especies, porque mira que ellos tienen unas redes grandísimas y ellos sacan toneladas de pescados, de atún. Entonces yo me imagino que una cosa de esas termina con las especies de una vez. Y se siente porque aquí se prohibieron y se ve que ha llegado más atún aquí en la orilla. Sí porque ellos los cogían aquí y ahora les prohibieron pescar hasta cierta distancia. Entonces yo lo que veo es que hay tendencia de que cada día más lejos, más lejos el pescado. (VG, anciano, pescador, 2020)

Esta competencia por espacios provoca una superposición de territorios, tanto de pescadores artesanales dentro de la (ZEPA) como de pescadores artesanales con pescadores industriales (fuera de la ZEPA), que entran en conflicto por espacios históricamente de uso común por los afrocolombianos. Este proceso hace que se capturen algunas especies aún pequeñas que aún no han desovado.

PR: Las especies cada vez se van retirando más, no sé si es porque el pescador está haciendo mal manejo con los equipos, está echando muchos equipos en los riscales, no sé por qué. Y también cada año están saliendo dos o tres lanchas pescadoras más, muchas lanchas, entonces se está capturando más pescados. Aquí no hay control de pesca, aquí se está capturando especies con huevos, en el momento, porque la especie que más abunda en todo momento son las que no desovaron, por ejemplo, el pargo que abunda aquí en la bahía, en la Esso [sitio donde se pesca], es porque ese pargo sube acá para desovar, viene acá a la orilla para desovar. O sea, estamos matando las crías. El pescador no debía hacer este tipo de captura. (PR, adulto, pescador, 2020)

Un factor ambiguo, que redujo algunos conflictos pero intensificó otros, fue la creación de la ZEPA. Por un lado, la ZEPA intensificó los conflictos entre pescadores artesanales y embarcaciones industriales en áreas no protegidas, principalmente en el golfo de Tribugá (Díaz y Caro, 2016), además de dejar susceptibles de multas a varios pescadores que utilizaban otras técnicas con riesgo de aprensión (decomiso) de los equipos (aunque estos conflictos han disminuido con el establecimiento de la ZEPA). Por otro lado, de manera general la ZEPA también redujo conflictos entre pescadores artesanales y embarcaciones industriales.

Otro problema destacado por los pescadores es la falta de recursos para la pesca y para los procesos que siguen a la captura, como equipos de captura y almacenamiento, y también estructura para la comercialización del pescado. De esta forma, se presentan deficiencias como la falta de hielo, de un lugar para el almacenamiento de productos pesqueros y una estructura para la comercialización, la falta de energía eléctrica (que es algo constante, sobre todo en los corregimientos), además de los altos precios de los combustibles y de los equipamientos pesqueros. Estos factores fueron identificados como los más relevantes que afectan la pesca artesanal.

De esta forma, se advierte que las infraestructuras para la pesca (equipos, embarcaciones y materiales) son vistas como inadecuadas y que si se mejoraran se facilitaría la productividad y el trabajo del pescador; a pesar de que el Estado colombiano desarrolló años atrás planes de dotación de equipos y tecnificación a pescadores. Esto ocurriría con la modernización de embarcaciones, equipos, una expansión de los sistemas de almacenamiento de pescado y producción de hielo. Se advierte entonces que la modernización está asociada a una mejora en el sector pesquero artesanal. Este hecho se da, sobre todo, con personas vinculadas a instituciones que están involucradas con la pesca, como se ve en el discurso de una líder social de Bahía Solano:

DBN: ¿Cuáles piensa que son los desafíos y problemas de la pesca artesanal hoy?

AZ: Mira que se está buscando tecnificar la pesca, o sea, nuestra plataforma no nos permite pescar muy a la orilla, entonces mirar lo que hay más afuera de la orilla. Pero con eso nos toca tecnificar las embarcaciones, entonces este es un desafío que tenemos ahora, de ver cómo se consiguen estos recursos para tecnificar y aprovechar especies que no hemos aprovechado, por ejemplo, el camarón que está en la ZEPA, que sea el artesanal que disfrute de este producto. [..] que las embarcaciones sean un poquito más grandes, más cómodas, que ellos puedan salir más de la orilla, que las embarcaciones tengan autonomía, que tenga su radio, su radar, su ecosonda. Y que el pescador aprenda a manejar todos los equipos. (Ana Zita Pérez, FEDEPESCA y GICPA, 20/01/2020)

Otro tema planteado por muchos pescadores que está relacionado con estos fue el alto precio del combustible, lo que provoca que el pescador tenga pérdidas o baja rentabilidad, aumentando la presión sobre los recursos. El incremento del precio se debe tanto a los costos de transporte como a la presión en el mercado por la venta de combustible para actividades relacionadas con el tráfico de sustancias mar adentro.

Ante estos interrogantes, identificamos la presencia de "desordenes destructivos" (Cunha, 2009) en las territorialidades de los pescadores artesanales, como vimos en algunos discursos de los pescadores. Como consecuencia, se produce una separación entre trabajo y vivienda, el desvanecimiento de los lazos de relación vecinal y de compinches y la desorganización de las formas tradicionales de sociabilidad.

La ruptura de los ritmos temporales y territorialidad de los espacios costeros que se engendra por fuerzas externas puede llevar a la desarticulación de las formas tradicionales de ejercer la actividad pesquera, pero hoy en día las comunidades pesqueras ya están más organizadas políticamente, y a partir de los movimientos socioambientales, han surgido sujetos sociales y políticos que actúan a favor de su permanencia en los territorios tradicionales, buscando frenar estos factores exógenos que pretenden desmantelar las territorialidades y modos de vida tradicionales.

Todos estos elementos relacionados demuestran cómo las territorialidades son multidimensionales, culturales, folclóricas, políticas (Estado, partidos políticos, consejos comunitarios), vecinales, económicas, inserción en mercados globales, (reproducción del capitalismo). Además, para reorganizar la sociedad y el territorio es necesario repensar y reorganizar las relaciones de poder, como demuestra Moraes (2005). Este proceso ya está en construcción, especialmente con el surgimiento y crecimiento de instituciones comunitarias, asociaciones, cooperativas etc., pero sobre todo con la agenda identitaria de la afrocolombianidad.

De esta forma, se buscó identificar cuáles eran las principales propuestas que podrían solucionar algunos problemas y conflictos que involucran a la pesca artesanal. A continuación, se resumen las posibles soluciones, alternativas y necesidades planteadas por los pescadores en las entrevistas, con base en los siguientes factores:

a) disponer de un espacio para el almacenamiento de pescado, con cámara frigorífica, congeladores, fábrica de hielo etc.;

b) asistencia financiera, tales como préstamos, financiamiento o concesiones, para la compra de equipos, o para recibir los equipos directamente;

c) programas que reduzcan los precios del combustible, o su concesión;

d) mejoramiento de las viviendas de los pescadores, para que estén mejor preparados para el tratamiento y procesamiento del pescado;

e) proyecto de conservación y restauración de corales, riscales y manglares, para que no haya escasez de peces;

f) cursos de formación y capacitación para pescadores basados en la soberanía alimentaria, ambiental y económica, que además de estos elementos, puedan brindar capacitación técnica sobre cómo arreglar motores, cómo hacer un palangre, una red etc.;

g) ordenación y monitoreo territorial pesquera más estricta en relación con las embarcaciones de pesca industrial.

CONSIDERACIONES FINALES

Bahía Solano es una ciudad única en el Pacífico por su dinámica de formación territorial desde siglos pasados, a partir de la ocupación indígena y negra que tejieron un modo de vida mediado por el entorno natural, en el que los conocimientos tradicionales y los sistemas tradicionales de producción (STP), en especial la pesca, tienen vital importancia, sobre todo para la soberanía y seguridad alimentaria, pero también para la reproducción cultural e identitaria de los afrocolombianos y el mantenimiento del modo de vida tradicional. Dentro de esto, la pesca está presente en algunos ámbitos que hemos identificado: recreativo, trabajo principal, trabajo complementario, deporte y turismo, socialización con los pescadores y en las formas de aprender y educar.

La expansión de las relaciones de producción capitalistas y la transformación del Pacífico colombiano por la modernidad colonial y la globalidad imperial, como lo plantea Arturo Escobar (2015), implicó la transformación de muchas formas de producción, trabajo y economía (en las que se insertó la pesca artesanal), que se orientaban hacia la autorreproducción y la autosubsistencia hacia formas de producción que se asemejan cada vez más a las de la modernidad occidental. Muchos de los servicios con base ecosistémica se convierten en recurso monetario que circula a nivel local originada en servicios prestados a actores foráneos. Así, las transformaciones que se dan en esta región se basan en un trípode económico, ecológico y cultural: a) económico, en la medida en que las economías locales se transforman en economías monetizadas, con fines de lucro, con la llegada y expansión del sector comercial y de servicios, tales como como el turismo; b) ecológico, ya que los ecosistemas se transforman en valor de cambio; y c) cultural, ya que las culturas locales se hibridan con la cultura moderna y occidental.

A través de entrevistas y otras herramientas metodológicas evidenciamos que el mar es un elemento necesario para la reproducción, especialmente material, a través del trabajo y la alimentación, factores vistos como fundamentales para la (re)producción del modo de vida local. La apropiación y reproducción de las relaciones sociales de estos grupos (comunidades tradicionales) se realizan desde dimensiones materiales e inmateriales que definen prácticas en el lugar y en el territorio, estas prácticas constituyen la concreción del modo de vida, como apunta a la visión de mundo que tienen los sujetos en un momento dado, y en las transformaciones que se operaron en la percepción, experiencia y concepción del espacio existente en modos de vida anteriores.

En este sentido, el uso de la categoría "modo de vida", junto con la de "territorio", permiten que las investigaciones en geografía y en ecología política miren más las transformaciones en los saberes y prácticas tradicionales de campesinos, pueblos indígenas, pescadores y otras comunidades y pueblos tradicionales. Además, el modo de vida es mencionado en muchas entrevistas por los sujetos para referirse a los cambios, estando en un encuentro de saberes populares y científicos.

La relación del Estado con la pesca artesanal se hace a través de una dialéctica, en la que el Estado nacional fomenta y restringe y, por otro lado, territorios que cambian, que transitan entre territorialidades superpuestas, se adaptan y se transforman. Se entiende, por tanto, que el territorio no sólo está constituido por fronteras y control o poder, sino también por la relación cultural y social que los grupos establecen con el lugar a partir de sus modos de vida, sus prácticas cotidianas y sus identidades.

Algunos desafíos son cómo conciliar las dinámicas de la modernidad de organizar comunidades y administrar el territorio con prácticas tradicionales y modelos de gobernanza local.

Ante estos dilemas, existen varias posibilidades futuras para el desarrollo de Bahía Solano, que deben ser consideradas localmente. Estas posibilidades van desde proyectos hegemónicos y neoliberales (colonialistas, coercitivos y violentos) hasta proyectos de desarrollo alternativo y transformador, pensando en la diferencia (enfoque diferencial) y en una economía solidaria y comunitaria. El destino depende del accionar de distintos sujetos sociales, como movimientos sociales, consejos comunales, académicos, políticos, ONG etc., que muchas veces tienen intereses contrapuestos. Creemos que se deben elegir proyectos que promuevan el desarrollo alternativo de los modos de vida, el mantenimiento de las prácticas tradicionales y culturales afrocolombianas y la soberanía alimentaria y territorial.