Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Cuadernos de Economía

versión impresa ISSN 0121-4772

Cuad. Econ. vol.31 no.spe57 Bogotá jun./dic. 2012

INDICADORES DE LA GLOBALIZACIÓN

Philippe De Lombaerde1

P. Lelio Iapadre2

1 Ph.D. en Economía, desde 2008 es Director Asociado del Instituto de Estudios Comparados sobre Integración Regional de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-CRIS) (Brujas, Bélgica). E-mail: pdelombaerde@cris.unu.edu. Dirección de Correspondencia: UNU-CRIS Potterierei 72, 8000 (Brujas, Bélgica).

2 Ph.D. en Análisis Económico, se desempeña como investigadorasociado del Instituto de Estudios Comparados sobre Integración Regional de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-CRIS) (Brujas, Bélgica) y profesor de las Universidades de L'Aquila y Johns Hopkins -Bolonia. E-mail: iapadre@ec.univaq.it. Dirección de Correspondencia: UNU-CRIS Potterierei 72, 8000 (Brujas, Bélgica).

La traducción de este documento fue realizada por Jenny Paola Lis Gutiérrez para la revista Cuadernos de Economía.

Este artículo fue recibido el 15 de diciembre de 2011 y su publicación aprobada el 25 de abril de 2012.

< hr>Resumen

Este artículo tiene el propósito de realizar un balance sobre los trabajos que han abordado la temática de indicadores de globalización y formular algunas propuestas para avanzar en este programa de investigación. Si bien los indicadores formulados se han ido ajustando y afinando gradualmente (desde el punto de vista conceptual y técnico), aún hay una serie de consideraciones que merecen la atención de la comunidad de creadores de indicadores, tales como: adición de dimensiones y variables, la correcta representación del espacio geográfico del proceso de globalización y la distinción entre integración regional y global.

Palabras clave: globalización, indicadores de globalización, índices, medidas de integración global. JEL: C82, F60, F01, F69, E02.

Abstract

This article has the purpose of making a balance concerning the works that have addressed the globalization indicator topic and formulate some proposals to further in this investigation program. Even if the indicators were gradually adjusted and fine-tuned from both a conceptual and technical point of view, however, there are still a number of issues that deserve continued attention from the indicatorbuilding community: the addition of dimensions and variables to the indicators, the adequate representation of the geographic space of the globalization process, and distinction between regional and global integration.

Keywords: Globalization, globalization indicator, index, measures of global integration. JEL: C82, F60, F01, F69, E02.

Rèsumè

Cet article est destiné à faire le point sur les travaux qui ont abordé la question des indicateurs de la mondialisation et à formuler des propositions pour faire avancer ce programme de recherche. Alors que les indicateurs proposés ont été ajustés et affinés progressivement (du point de vue conceptuel et technique), il y a encore un certain nombre de considérations qui méritent l'attention de la communauté de créateurs d'indicateurs, comme: l'ajout de dimensions et de variables, la représentation appropriée de l'espace géographique du processus de mondialisation, et la distinction entre l'intégration régionale et mondiale.

Mots-clés: mondialisation, indicateurs de la mondialisation, indices, mesures d'intégration mondiale. JEL: C82, F60, F01, F69, E02.

Los primeros intentos de estudiar el fenómeno de la globalización por medio de índices compuestos y que permitieron abrir nuevas vías para la investigación cuantitativa sobre sus causas y consecuencias, aparecieron hace un poco más de diez años. Desde entonces, una pequeña comunidad de diseñadores de indicadores ha ido perfeccionando gradualmente el marco conceptual y refinado técnicamente su estructura.

Los indicadores han sido utilizados en econometría para poner a prueba las relaciones entre la globalización y otras variables3. Este artículo pretende hacer un balance sobre los trabajos que han abordado la temática de indicadores de globalización y formular algunas propuestas para avanzar en este programa de investigación.

Con este fin el artículo se encuentra dividido en tres secciones. En la primera parte se presenta la revisión de la literatura. En el segundo apartado se analizan algunas limitaciones de los indicadores existentes y se formulan alternativas para su perfeccionamiento. En el último segmento se enuncian las conclusiones.

INDICADORES DE LA GLOBALIZACIÓN: ¿DÓNDE ESTAMOS?

Los análisis basados en indicadores sobre apertura y competitividad internacional prepararon el terreno para el desarrollo de los indicadores de la globalización tal y como se conocen hoy en día. Entre ellos se destacan: desde 1979, el indicador de competitividad del Foro Económico Mundial (López-Claros, Porter, Sala-i-Martín y Schwab, 2006); desde 1996, el trabajo de Gwartney y Lawson sobre la libertad económica (Gwartney, Lawson y Block, 1996; Gwartney y Lawson, 2006); y el índice de globalización (G-index) del Centro de Investigación de los Mercados Mundiales (World Markets Research Centre, WMRC ) (Randolph, 2001).

Hasta finales de la década de 1990 la globalización era considera como sinónimo de "integración económica global. Brahmbhatt (1998), por ejemplo, definió la globalización como: "the increasing freedom and ability of individuals and firms to undertake voluntary economic transactions with residents of other countries, a process entailing a growing contestability of national markets by foreign suppliers" (p.2.La definición utilizada por el World Markets Research Center, los desarrolladores del G-índice, se refirió a "the ever closer knitting together of a one-world economy"5 (Randolph, 2001, p. 5). Más recientemente, la OCDE en su Manual (OCDE, 2005a)6 todavía afirmaba que " [g]lobalisation refers above all to a dynamic and multidimensional process of economic integration whereby national resources become more and more internationally mobile while national economies become increasingly interdependent"7 (OCDE, 2005a, p. 11).

A partir del trabajo conceptual de Held, McGrew, Goldblatt y Perraton (1999), Scholte (2000), entre otros, desde finales de la década de 1990, se observó un cambio hacia una comprensión multidimensional de la globalización8. Scholte (2002), por ejemplo, aboga por una comprensión de la globalización como la propagación transplanetaria -y en los últimos tiempos más particularmente supraterritorial- de conexiones entre las personas: "[...] globalization involves reductions in barriers to transworld contacts. People become more able -physically, legally, culturally, and psychologically- to engage with each other in 'one world' [...] globalization refers to a shift in the nature of social space"9 (p. 13-14).

El desarrollo posterior de los indicadores de globalización no cambia radicalmente la perspectiva desde los países, pero si permitió comenzar a considerar la globalización como un fenómeno multi-dimensional. El índice de globalización (Kearney/FP-GI) de A.T. Kearney y la revista Foreign Policy, se considera como la primera propuesta para construir una medida compuesta de la globalización (AT Kearney / Foreign Policy Magazine, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007), abarca los aspectos económicos, tecnológicos, políticos y personales de la globalización, inspirándose en el enfoque utilizado para construir el índice de Desarrollo Humano (PNUD, 1998). El Kearney/FP-GI mide la globalización de un país en cuatro dimensiones (componentes):

1.El grado de integración de su economía en la economía mundial.

2. La internacionalización de los contactos personales de sus ciudadanos.

3.El uso de Internet.

4.El alcance de su compromiso político internacional.

Varias propuestas siguieron a la de Kearney/FP-GI, todas tratando de mejorar algún aspecto de la misma. Lockwood y Redoano (2005) -de acuerdo con la crítica de Lockwood al Kearney/FP-GI (Lockwood, 2001, 2004)-, diseñaron el índice de globalización del Centro para el Estudio de la Globalización y la Regionalización (Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation globalization index, CSGR-GI). El índice usa un conjunto diferente de variables y se diferencia principalmente del Kearney/FP-GI, en los aspectos operativos10.

Martens y Zywietz (2004, 2006), basados en Zywietz (2003), proponen un índice de Globalización Modificado (MGI)11. Los autores también tomaron el Kearney/FP-GI como punto de referencia, pero parten de una definición más amplia de la globalización: "la intensificación de las interacciones transnacionales culturales, económicas, políticas, sociales y tecnológicas que conduzcan al establecimiento de estructuras transnacionales y a la integración global de los procesos culturales, económicos, ambientales, políticos y sociales en los planos global, supranacional, nacional, regional y local" (Rennen y Martens, 2003, p. 143). Se incluyeron algunas mejoras técnicas en la construcción del indicador y dos dimensiones adicionales:

1. La participación del complejo industrial militar de un país con respecto al resto del mundo.

2. La intensidad de la globalización en el ámbito ecológico.

El Indicador de Heshmati (Kearney/FP/H) (Heshmati, 2006), no altera en nada la elección de las variables y la estructura de la Kearney/FP-GI, pero añade un sofisticado procedimiento de ponderación estadística. Dreher (2006, p. 3) se basa en las definiciones propuestas por Clark (2000, p. 86) y Norris (2000), y hace referencia a un proceso de "creación de redes de conexión entre los actores en múltiples distancias continentales, mediada a través de una variedad de flujos de personas, información, ideas, capital y bienes" (p. 155), un proceso "que erosiona las fronteras nacionales, integra las economías nacionales, las culturas, las tecnologías y la gobernanza, y produce relaciones complejas de interdependencia mutua" (p. 255).

En cuanto a las diferentes dimensiones de la integración internacional, el índice de globalización de Dreher es una construcción más importante que el índice Kearney/FP-GI, o los mencionados anteriormente (Dreher, 2006; Dreher, Gaston y Martens, 2008)12. Dreher considera un mayor número de variables en lo referente a contacto personal y flujos de información, incluye una variable de convergencia cultural, y vuelve a introducir medidas de política económica -las cuales habían sido utilizadas antes del Kearney/FP-GI-, para evaluar el grado de integración económica internacional. Como en el índice CSGR, se utiliza la ponderación estadística de las variables.

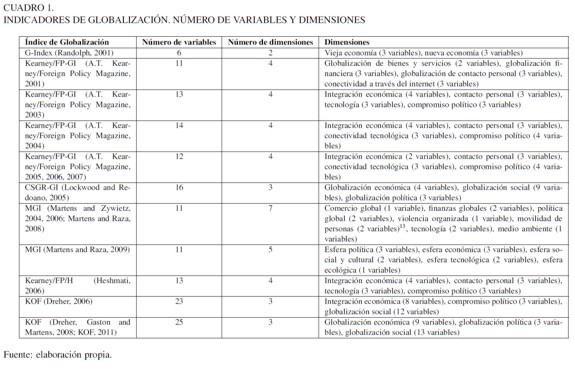

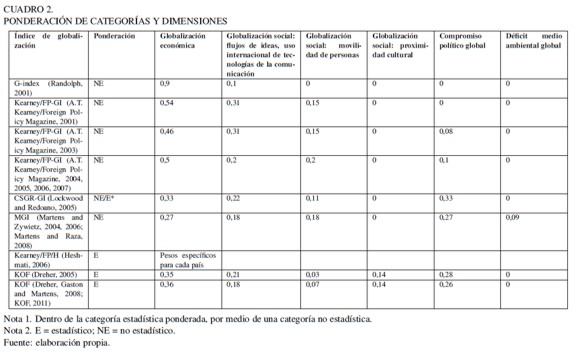

El Cuadro 1 presenta una visión sintética de los aspectos cubiertos por los diferentes indicadores de globalización, y la distribución de las variables a través de las dimensiones.

Los procedimientos de ponderación y los pesos reales relacionados con los componentes de los indicadores de globalización se muestran en el Cuadro 2. Para ello, se reorganizaron las variables de los distintos indicadores en categorías comunes: globalización económica, globalización social (subdividida en: flujos de ideas, movilidad de personas y proximidad cultural), compromiso político global, de impacto ambiental global.

Ningún procedimiento de ponderación, es a priori mejor que otro. Diferentes consideraciones teóricas y metodológicas pueden conducir a preferir un procedimiento frente a otro. La elección no es sencilla y un elemento de subjetividad siempre estará presente. Desde un punto de vista empírico, sin embargo, las pruebas de robustez del índice original Kearney/FP han demostrado que cambiar el procedimiento de normalización y el uso de pesos estadísticos sólo tiene pequeños efectos en los rankings de países (Lockwood, 2001; Martens y Zywietz, 2004, 2006; Martens y Raza, 2008). Heshmati (2006) realizó una prueba de sensibilidad del Kearney/FP-GI, a través del análisis de componentes principales, encontrando que el índice funciona relativamente bien y que el valor agregado de la ponderación estadística es limitado.

INDICADORES DE GLOBALIZACIÓN: PERSPECTIVAS

Más allá de la medición de la apertura

A partir de la suposición simplificadora de que al cuantificar la globalización es posible medir el grado de integración internacional (entendido como el grado en el que la dimensión espacial de un determinado proceso social tiende a no estar limitada por las fronteras nacionales), la definición precisa de la integración internacional y los indicadores relacionados, cambian de acuerdo con la perspectiva del observador.

La primera opción -y más común- es asumir el punto de vista de un solo país o territorio con respecto al resto del mundo. En este caso, la medición de la integración internacional equivale a evaluar en qué medida ese país está abierto a las relaciones con el resto del mundo, este último tratado como un único país socio. El ejemplo típico, en el ámbito económico, es la relación entre el comercio y el PIB, universalmente considerado como la medida más intuitiva de la apertura internacional14. Esta variable es un componente importante en prácticamente todos los indicadores de la globalización.

Desde este enfoque, normalmente no se presta atención a la distribución geográfica de las relaciones exteriores. Un país con vínculos muy fuertes con una sola nación vecina puede, en principio, considerarse como abierto frente a otro país con vínculos moderados con otros países.

Un enfoque alternativo sería el de combinar medidas tradicionales de apertura internacional con los indicadores de diversificación geográfica de las relaciones bilaterales15. La manera más simple de hacerlo es mediante el cálculo de la relación entre el número de socios reales y el número total de socios potenciales (el número total de países en el mundo)16.

Este índice, sin embargo, no explicaría las diferencias entre los socios en cuanto a la intensidad de la relación, de modo que, para cualquier nivel de apertura exterior agregada y un número de socios dado, los resultados pueden ser similares. Por ejemplo, un país que tiene vínculos fuertes con un sólo socio y las interacciones con otras naciones son marginales, sería tratado de la misma manera que un país que interactúa con todos los socios y con el mismo nivel de intensidad. Con el fin de resolver este problema, medidas más precisas de diversificación están disponibles, tales como la inversa del índice de concentración de Herfindahl, a veces llamado el "número de socios equivalentes"17.

Sin embargo, estas medidas comparan normalmente la actual distribución geográfica de los flujos comerciales con una equidistribución, es decir, una distribución en la cual todas las unidades tienen el mismo peso. Esta es una elección obvia para los estudios sobre la distribución del ingreso entre los individuos, pero en este caso no es razonable asumir que los flujos comerciales se distribuyen por igual entre todos los países socios que tienen tamaño diferente.

Un punto de referencia más apropiado podría ser un criterio de neutralidad, con base en la importancia relativa de cada país socio en el comercio mundial. En otras palabras, se puede asumir que el nivel máximo de diversificación relativa de un país se alcanza, si la distribución geográfica de los flujos de comercio bilateral es proporcional a la participación de sus países asociados en el comercio mundial total. La idea subyacente es que si la distribución geográfica del comercio es neutral, sólo depende de las diferencias en el tamaño de la operación de los asociados, y no se ve afectada por factores de proximidad bilaterales, por lo que el proceso de globalización puede decirse que ha alcanzado su nivel máximo al eliminar la influencia de las barreras al comercio relacionadas con la distancia.

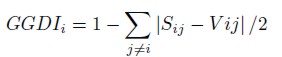

Es posible entonces medir hasta qué punto la distribución real del comercio de un país es similar a nuestro punto de referencia neutral (neutrality benchmark). Esto se puede hacer a través del índice de similitud de Finger-Kreinin, que se denomina índice global de diversificación geográfica (GGDIi):

| [1] |

En el cual Sij denota la participación de cada país socio de i en el comercio total del país y Vij representa la participación de cada posible socio del país i en el comercio mundial total. Este índice toma el valor de 0, cuando el comercio del país i se concentra en los socios que no tienen comercio entre sí, y 1, cuando se distribuye neutralmente en todos sus posibles socios18.

A pesar del progreso con respecto a opciones anteriores (es decir, la medición de la apertura), los indicadores de diversificación geográfica no informan adecuadamente sobre el alcance geográfico del proceso de integración, ya que se trata a cada socio de la misma manera, independientemente de su distancia. Por lo tanto, un país con vínculos exclusivos con un determinado grupo de socios vecinos (es decir, con su "región"), no se puede distinguir de un país que interactúa con un número igual de socios, pero repartidos por todo el mundo19. La severidad de este problema está relacionada negativamente con el número total de socios, pero todavía no se puede despreciar, debido a que está asociada con el problema de la concentración -las relaciones bilaterales tienden a ser relativamente menos fuertes con socios distantes.

Una posible solución consiste en la estimación de una versión básica del modelo de gravitación de los flujos comerciales internacionales, en el cual se utilizan como regresores el tamaño del PIB y la distancia bilateral. Los residuos de este modelo podrían ser utilizados para construir una medida de globalización del comercio, definida como el grado de disimilitud entre la distribución real de los flujos comerciales bilaterales y su índice de referencia (gravity benchmark), determinado sólo por el tamaño y la distancia. En otras palabras, la globalización comercial alcanzaría su nivel máximo, si el tamaño y la distancia fueran los únicos factores que establecen la intensidad de los flujos de comercio bilateral, en un mundo donde ni las barreras al comercio, ni los factores de proximidad (tal como compartir una lengua común), jugarían algún rol.

Una solución más pragmática consistiría en medir la importancia relativa de las interacciones "extra-regionales" (comercio, inversión extranjera directa, migración, turismo, entre otros) como una proxy para interacciones globales, mediante la deducción de los flujos intrarregionales de los flujos totales. En lugar de utilizar las habituales interacciones "internacionales". Aunque algunos consideran esto como la alternativa más prometedora (Martens y Raza, 2008, p. 31-32), persiste la dificultad en relación con la identificación de la región relevante para cada país. Además, las medidas de integración extra-regional no resuelven el problema, porque el mundo extra-regional sigue siendo visto como un socio único, independientemente de la distribución de los países y de las operaciones. Y finalmente, podría ser una solución exagerada al extraer totalmente la dimensión regional de la globalización.

Adicionando dimensiones

Una manera obvia de desarrollar aún más los indicadores de globalización es agregar dimensiones, lo que reflejaría una comprensión más rica de la globalización. Se ha sostenido, por ejemplo, que la dimensión cultural debe ser llevada al centro de los esfuerzos para medir la globalización (Kluver y Fu, 2004). Los creadores delMGI han añadido una dimensión ecológica e incluyeron un indicador de la huella ecológica de los países. En principio, otras dimensiones relevantes se podrían añadir, sin embargo, la disponibilidad de datos a menudo es la restricción determinante. En este sentido, vamos a presentar tres consideraciones generales. La primera es que, como también se indica por Dreher et al. (2010), la adición de dimensiones y variables puede implicar que se pase de un indicador de globalización "positivo" -desde una perspectiva económica o política- a uno con connotaciones "mixtas" o 'neutrales'20.

Una segunda consideración es que se debe ser consciente de que "la adición de dimensiones" a un indicador de globalización, en la práctica, a menudo se reduce a una desagregación de los flujos existentes y puede dar lugar a una doble contabilidad. Por ejemplo, si las dimensiones militares o culturales se incluyen mediante la incorporación de medidas de transacciones transfronterizas de armas o el intercambio de productos culturales, se estaría haciendo uso de algunos componentes de los flujos de bienes y servicios comerciales. Si, además, las variables comerciales globales se mantienen (dado que supuestamente reflejan la dimensión económica de la globalización), ciertos flujos se contarían dos veces, lo que pone en duda la validez del procedimiento de ponderación conjunto. A menos que haya buenas razones (normativas o teóricas) para dar un doble peso a ciertos flujos, un procedimiento posible sería restar las transacciones transfronterizas de armas o el intercambio de productos culturales, en estos ejemplos, del comercio total de bienes y servicios.

En tercer lugar, todos los esfuerzos para incluir más y mejor información de los indicadores de la globalización deben tomar en consideración los requerimientos de: parsimonia, eficiencia y transparencia. Analistas como Caselli (2006, 2008), por ejemplo, argumentan en favor de la inclusión de menos variables en la construcción de indicadores de globalización. El Índice de Desarrollo Humano es un buen ejemplo de tal propuesta.

Más allá de territorialismo metodológico y la adición de niveles de análisis

Una cuestión fundamental ha sido planteada por Scholte (2002), el "territorialismo metodológico", el cual sigue dominando las ciencias sociales, y por lo tanto, la identificación de la globalización con la integración internacional -elemento que subyace en la mayoría de los indicadores mencionados hasta ahora21. La definición de Scholte de la globalización hace hincapié en el aumento de las relaciones supra-territoriales entre las personas, con el argumento de que una concepción noterritorial de los espacios sociales es esencial para comprender las características distintivas del proceso de globalización, con respecto a otros fenómenos como la internacionalización, la liberalización, la universalización y la occidentalización.

Dos cuestiones relacionadas se discuten aquí: la relevancia de agrupar los actores sobre una base territorial, por un lado, y la elección del nivel adecuado de análisis, por el otro. Con respecto a la primera, se requiere hacer una reflexión sobre los actores involucrados en el proceso de globalización. Los diseñadores de los indicadores de globalización, en general, no abordan explícitamente el hecho de que diferentes actores toman parte en el proceso: los estados, regiones, los ciudadanos, la sociedad civil organizada, las empresas, entre otros; sin embargo, mediante la selección de ciertos indicadores específicos privilegian implícitamente el comportamiento de algunos actores frente a otros.

Prestar atención a los actores es probablemente un buen atajo para comprobar que no se están descuidando aspectos importantes de la globalización. Los indicadores que reflejan la actividad de los actores mundiales podrían enriquecer las medidas habituales, basadas en transacciones entre los actores nacionales22.La dificultad reside en encontrar un equilibrio entre la necesidad de agrupar los actores dentro de las jurisdicciones existentes y los espacios políticos pertinentes (y donde la nación sigue siendo el principal candidato), por un lado; y la necesidad de capturar la actividad de los actores transnacionales y globales, por el otro.

Esto está relacionado con el problema de la elección de un nivel adecuado de análisis. Los indicadores de globalización se limitan generalmente a una perspectiva nacional. Los indicadores a un nivel superior, regional o mundial, sólo se pueden obtener como promedios adecuados de las medidas nacionales23.Un enfoque radicalmente diferente sería adoptar la perspectiva de un grupo de países, ya sea una región o de un conjunto definido arbitrariamente y que pertenezcan a regiones diferentes. En este caso, el problema central sería distinguir entre la integración intra y extra-grupo.

Lo anterior se puede hacer de dos formas diferentes, ya sea considerando el grupo de países y el resto del mundo como dos socios individuales, o mediante el uso de la información disponible a nivel bilateral, y la construcción de medidas adecuadas de diversificación geográfica ponderada por distancia para el análisis de las relaciones intra y extra-grupo. Las medidas tradicionales de integración regional tienden a seguir el primer enfoque (que es más simple), pero la segunda opción es claramente superior, en particular para las regiones grandes con muchos países miembros, tales como la Unión Europea.

A nivel mundial, un promedio adecuado de indicadores nacionales podría ser suficiente para satisfacer la necesidad de una medida simple de la globalización, pero la información adicional sobre la distribución de los indicadores entre países ofrecería mayores niveles de comprensión.

De otra parte, como ha señalado Caselli (2006), las medidas de integración global basadas en los promedios de los indicadores nacionales no logran captar la naturaleza específica de algunos aspectos de la globalización, que sólo puede definirse a nivel mundial -sin hacer ninguna referencia a lugares específicos. En otras palabras, ciertos procesos pueden ser mejor definidos si se hace referencia a todo el planeta. Sin embargo, estos procesos intrínsecamente globales, aunque muy importantes, no parecen representar exhaustivamente la naturaleza de la globalización.

Las interacciones a través de las fronteras nacionales siguen siendo fundamentales, no sólo por razones pragmáticas (disponibilidad de datos), sino también en términos de relevancia política, dado su papel en la creación de la interdependencia global. Una referencia a las interacciones transfronterizas parece esencial, incluso cuando la unidad de análisis es definida a nivel local, como las regiones subnacionales, las ciudades y los agentes individuales.

Un enfoque más prometedor ha surgido recientemente como una aplicación del análisis de redes sociales alos flujos de comercio internacional. La idea subyacente es que las relaciones comerciales se pueden considerar como un sistema de relaciones entre un conjunto de países. Las características topológicas de la red de comercio pueden ser estudiadas mediante herramientas analíticas y estadísticas elaboradas para el análisis de redes en otros contextos, principalmente en el estudio de las relaciones sociales. Esto permite entender la estructura sistémica de la red de comercio mundial en términos de conectividad entre sus nodos (países), o permite detectar posibles patrones de centro-periferia y su evolución a través del tiempo (Smith y White, 1992; Li, Jin y Chen, 2003; Serrano y Boguña, 2003; Garlaschelli y Loffredo, 2005; Fagiolo, Reyes y Schiavo, 2007, 2008; Kali y Reyes, 2007; Serrano, Boguña y Vespignani, 2007; De Benedictis y Tajoli, 2011).

Una especificación adecuada de indicadores de integración regional y mundial sería especialmente útil para mejorar la comprensión sobre las bases empíricas del debate entre regionalismo y multilateralismo24. Con respecto a las políticas, especialmente en el ámbito comercial, existe una creciente preocupación acerca de lo que habitualmente se nombró la "proliferación" de los acuerdos preferenciales de integración. El debate tradicional gira en torno a los supuestos efectos negativos de la integración regional en el bienestar económico y sobre el funcionamiento del sistema de comercio multilateral. Más recientemente, la literatura sobre regionalismo ha considerado el problema de la asignación óptima de competencias a través de una arquitectura multi-nivel de las relaciones internacionales, donde una correcta aplicación del principio de subsidiariedad revela que la integración regional desempeña funciones importantes en la producción de bienes públicos transnacionales.

Al mismo tiempo, las preocupaciones se centran ahora en el rápido desarrollo de los acuerdos bilaterales de integración, lo cual puede crear problemas, no sólo para el sistema multilateral, sino también para los procesos de integración regional. El debate sobre estas cuestiones normativas podría recibir contribuciones útiles mediante una correcta medición de la intensidad real de los procesos de integración regional frente a los globales. Por tanto, es importante construir las medidas adecuadas de intensidad y extensión de las transacciones internacionales, como ya se ha sugerido25.

Esclareciendo el proceso de globalización

Como Scholte (2002) señala, la "globalidad" es un estado que debe ser distinguido del "proceso de globalización"26. En efecto, cualquier estado puede ser visto como resultado del proceso correspondiente. Lo que hace la diferencia es el punto de vista del observador: cuando se quiere ver el proceso, se debe observar a través del tiempo, si se desea ver el estado, es necesaria una "instantánea" en un momento dado. Desde un punto de vista conceptual, se reconoce el hecho de que la globalización corresponde a un proceso complejo y a largo plazo. Una de las implicaciones de lo anterior para la construcción de indicadores, es que estos, teóricamente, pueden hacer referencia a diferentes componentes lógicos del proceso: inputs, características, outputs (resultados, efectos).

De acuerdo con Heshmati (2006), por ejemplo, el propósito de la construcción de un índice de globalización es "ser capaz de cuantificar sus fuentes y los impactos" (p. 2), lo que sugiere que el propósito no es medir las características y resultados del proceso en sí mismo. Brahmbhatt (1998, p. 2-3) comparte la opinión de que los indicadores de globalización pueden mostrar tanto los requisitos previos y los resultados. Requisitos previos o 'motores' del proceso incluyen, por ejemplo, la reducción progresiva de los obstáculos oficiales a la realización de las transacciones transfronterizas económicas y la disminución de los costos de transacción de negocio; mientras que los resultados del proceso se refieren al aumento de las transacciones transfronterizas (comercio internacional, inversión extranjera directa, flujos financieros, migración laboral) o la convergencia de los precios internacionales.

Una organización alternativa de las variables (y los indicadores relacionados) es propuesta por Held et al. (1999), quienes distinguen entre extensión, intensidad, velocidad e impacto de las interacciones globales. Sin embargo, parece existir alguna confusión entre las categorías lógicas de las variables; aparentemente varios autores usan "indicadores de resultado" (outcome indicators) para medir la "intensidad/extensión" del proceso, y no como sinónimo de "indicadores de impacto", en términos de Held. Una salida podría ser la definición de "insumos" (inputs) de acuerdo con Brahmbhatt (1998) (ver arriba), la definición de "las características del proceso" siguiendo a Held (quien considera la velocidad, la extensión y la intensidad de las interacciones globales), y la definición de los "resultados" (outputs) del proceso como los efectos del aumento de las interacciones globales sobre ciertas variables (crecimiento, empleo, desigualdad de ingresos, convergencia cultural, entre otros). Estas últimas variables son diferentes a las utilizadas directamente en la definición de la globalización en términos de interacciones globales.

Una mejor comprensión de los diferentes componentes del proceso de globalización debería facilitar la detección de vacíos en la construcción de indicadores. La práctica actual, como ya se ha mencionado, tiende a centrarse en los "resultados" o en indicadores de "extensión/intensidad" (Martens y Zywietz, 2004; Martens y Raza, 2008), y por ello se han alejado de los indicadores de política (indicadores de entrada -input indicator-), que fueron tratados en los trabajos iniciales sobre la globalización económica (World Economic Forum, Heritage Foundation)27. Paradójicamente, los beneficios relacionados con la incorporación de más dimensiones en los indicadores de la globalización podrían conducir a una reducción de la cobertura en términos de categorías lógicas. La dificultad práctica para cuantificar directamente las medidas de política en áreas no económicas explica en parte este hecho (Lockwood, 2001).

Desde la perspectiva de la construcción de indicadores de globalización existen dos opciones para tratar de incluir las decisiones de política en ellos. La primera consiste en introducir explícitamente las variables de política, como en los indicadores de globalización económica anteriores y en el índice KOF. Estas variables de política pueden referirse a las barreras comerciales y a las políticas sobre IED, fomento de la competitividad, conectividad, migración, entre otras.

Dada la dificultad ya mencionada para construir un indicador cuantitativo directo de las políticas, la segunda opción es ajustar las medidas de resultados (output) de la globalización, con el fin de extraer los efectos netos de las políticas. Esto se realiza mediante el cálculo de una regresión en el contexto de un conjunto de variables exógenas que representen las características estructurales de los países, de esta manera es posible considerar la influencia de la globalización independientemente de las políticas. Los residuos de la regresión se utilizan para construir los indicadores ajustados, suponiendo que miden el efecto de las políticas de integración de un país en la economía mundial.

Lockwood (2001, p. 6-9), por ejemplo, aplica el enfoque de Pritchett (1996) para ajustar las variables del Kearney/FP. El precio a pagar es una pérdida considerable de transparencia, legibilidad y uso amigable del índice. También hay que tener en cuenta el hecho de que después de dicho ajuste el indicador podría reflejar menos lo que podría llamarse la globalización de facto. Por ejemplo, el MGI corrige por el efecto de que los países no tengan salida al mar (es decir, el ajuste geográfico) (Martens y Zywietz, 2006; Martens y Raza, 2008), pero cabe preguntarse si los niveles relativamente bajos de integración internacional y conectividad no son exactamente lo que uno esperaría que el indicador de la globalización revelara para los países sin litoral28. La idoneidad de tales correcciones ex ante sigue siendo una pregunta abierta para los diseñadores de indicadores (Dreher et al., 2010).

Un problema adicional es que los ajustes al índice generalmente no se realizan de una manera sistemática. En el caso del CSGR-GI, por ejemplo, uno podría preguntarse por qué el ajuste se aplica sólo a las variables económicas (Caselli, 2006, p. 17). Sin embargo, tal vez la cuestión más importante está relacionada con el verdadero propósito de los indicadores de la globalización.

En la mayoría de las propuestas formuladas, los diseñadores no eligen claramente entre un indicador que muestra el grado de facto de la globalización de un país (o de una región, de un grupo de ciudadanos, un grupo de empresas ...), que no requiere ajuste estructural, o un indicador para evaluar el alcance y la calidad de las políticas de globalización. La recomendación consiste precisamente en distinguir más claramente entre los dos conceptos, por ejemplo, mediante la utilización sistemática de un par de indicadores: uno referido al grado de facto de la globalización, y otro a la calidad de las políticas de globalización. Este último podría ser una versión estructuralmente ajustada del primero.

CONCLUSIONES

En la última década se han desarrollado diferentes indicadores de globalización y a su vez el trabajo econométrico ha demostrado su potencial para ser utilizado en la comprobación de hipótesis acerca de las causas y consecuencias de la globalización. Como se muestra en esta revisión, los indicadores se fueron ajustando y afinando gradualmente, desde el punto de vista conceptual y técnico, sin embargo, todavía hay una serie de consideraciones que merecen la atención de la comunidad de diseñadores de indicadores.

Un primer elemento está relacionado con la posibilidad de añadir dimensiones y variables en la definición de los indicadores. Aunque sin duda esta incorporación tiene sentido si se quiere entender la globalización como un fenómeno más multifacético, se debe ser consciente que la expansión de los indicadores puede repercutir en su claridad conceptual. En particular, el proceso de incrementar el número de dimensiones se ha visto acompañado por la imposibilidad de distinguir claramente entre los componentes lógicos del proceso de globalización, es decir, factores determinantes, características intrínsecas y resultados, los cuales podrían ser mejor medidos por separado.

Otra cuestión pendiente es definir y representar correctamente el espacio geográfico del proceso. Por un lado, los indicadores disponibles todavía dependen de la identificación errónea de la globalización con la apertura de un país al resto del mundo, visto este como un socio único, y sin prestar la debida atención a la diversificación geográfica y al alcance de sus relaciones internacionales. Por otra parte, a menudo no se toma en cuenta, de forma correcta, el carácter supra-territorial de algunos elementos de la globalización. De manera más general, se evidencia la falta de un tratamiento adecuado de los diferentes niveles espaciales del proceso, por lo que los fenómenos emergentes, sobre todo a nivel regional, son a veces malinterpretados como signos de globalización.

Una alternativa prometedora se basa en el reconocimiento de que el alcance de la integración internacional no es necesariamente global y que las interacciones transfronterizas entre las sociedades humanas son a menudo limitadas por su alcance geográfico. Una nueva generación de indicadores estadísticos por lo tanto se deben desarrollar, con el fin de distinguir claramente entre la integración regional y mundial. Sin embargo, muchas cuestiones conceptuales y metodológicas permanecen abiertas.

NOTAS AL PIE

3 Para una revisión de la evidencia econométrica sobre las consecuencias de la globalización, utilizando el índice KOF véase Dreher, Gaston y Martens (2008, capítulo 4) y De y Pal (2011).

4 La creciente libertad y capacidad de las personas y las empresas para llevar a cabo voluntariamente transacciones económicas con los residentes de otros países, un proceso que implica una apertura creciente de los mercados nacionales por proveedores extranjeros" Brahmbhatt (1998, p. 2).

5 El proceso de creación de una economía mundial integrada(Randolph, 2001, p. 5).

6 El trabajo sobre los indicadores de la globalización económica fue facilitado por la OCDE y se materializó en un Manual (OCDE, 2005a) y un conjunto de indicadores (OCDE, 2005b; 2010), sin embargo, no incluyó la construcción de un índice compuesto de la globalización. Los indicadores de la OCDE apuntan a medir la magnitud y la intensidad de la globalización económica, en varias áreas: comercio internacional, inversión extranjera directa (IED), inversión en portafolio, actividad de las empresas multinacionales, cadenas globales de valor, y producción y difusión internacional de la tecnología y del conocimiento.

7 [La g]lobalisation se refiere sobre todo a un proceso dinámico y multidimensional de la integración económica en el cual los recursos nacionales aumetan su movilidad internacional, mientras que las economías nacionales son cada vez más interdependientes" (OCDE, 2005a, p. 11).

8 La difusión de ideas, informción, imágenes y personas han sido agrupados por Keohane y Nye (2000, p. 4) y denominadas como "globalización social", en contraste con la globalización económica y política.

9 […] la globalización implica la reducción de las barreras frente a los contactos mundiales. Las personas se vuelven más capaces -física, jurídica, cultural y psicológicamente- para interactuar en en 'un mundo' [...] la globalización se refiere al cambio en la naturaleza del espacio social" (Scholte, 2002, p. 13-14).

10 Incluyendo ajuste, normalización y ponderación de sub-indicadores específicos. El CSGR-GI se basa en modelos estadísticos. Para una visión general de las técnicas de ponderación de los índices compuestos, véase Nardo et al. (2005).

11 Más tarde rebautizado como "Maastricht Globalization Index".

12 El Índice de globalización de Dreher se conoce como el índice KOF porque la Konjunkturforschungsstelle (KOF) de la ETH Z¨urich aloja el índice.

14 Cabe recordar que, por una variedad de razones, los indicadores de apertura comercial tienden a tener una correlación negativa con el tamaño del país, por lo que la clasificación resultante debe ser interpretada con cautela.

15 La literatura reciente sobre márgenes de comercio (extensivos e intensivos) se refiere a un problema similar, es decir, la descomposición del crecimiento del comercio mundial debido al: aumento del número de relaciones bilaterales (márgenes extensivos) y al crecimiento en el volumen de comercio por relación (margen intensivo). Véase Helpman, Melitz y Rubinstein (2007).

16 Este es el enfoque seguido por el análisis binario de redes de comercio internacional (véase más adelante), según el cual la relación entre el número de socios actuales y potenciales se denomina node density index.

17 Los índices de Herfindahl de las exportaciones e importaciones totales fueron incluidos en la lista de indicadores complementarios para medir el alcance de la globalización del comercio en el Manual de la OCDE (OCDE, 2005a, p. 185).

18 Un enfoque similar se ha seguido en el trabajo de Iapadre y Tironi (2009) para la medición de la regionalización del comercio.

19 Martens y Raza (2008, p.18) reconocen este problema. La profundidad del proceso de integración europea podría explicar el predominio europeo entre los países mejor clasificados según el índice de MGI. Los autores coinciden en que este es uno de los mayores problemas que enfrentan los indicadores de la globalización. Rugman y Verbeke (2004) y Rugman (2005, 2008), utilizando datos sobre las operaciones de las empresas multinacionales, también han señalado el uso inadecuado del término "globalización" para describir procesos que a menudo tienden a ser regionales.

20 Este es el caso del MGI, en el cual se incluyó huella ecológica y comercio de armas.

21Compara el concepto de nacionalismo metodológico de Beck (Beck, 2004). Para una discusión sobre este tema, véase Caselli (2008, p. 397-399).

22 El trabajo realizado por la OCDE sobre las actividades de las empresas multinacionales es un punto de referencia interesante (OCDE, 2005a, p. 75-136).

23Para un reciente intento de construir indicadores de globalización en el nivel ('lower') subnacional, véase Polasek y Sellner (2011).

24 Véase, por ejemplo, Woolcock (2006), De Lombaerde (2007), Fiorentino, Verdeja y Toqueboeuf (2007), y Cooper, Hughes y De Lombaerde (2008).

25 Véase, por ejemplo, el trabajo que se ha llevado a cabo por UNU-CRIS sobre los indicadores de regionalización en el contexto del Sistema de Conocimiento sobre la Integración Regional (RIKS) (http://www.cris.unu.edu

26 En la literatura sobre integración regional, un punto similar ha sido planteado por De Lombaerde y Van Langenhove (2006).

27 Debe aclararse que Dreher (2006) es una notable excepción.

28 El hecho de que la variable ficticia litoral muestre los coeficientes de regresión altamente significativos cuando los componentes del indicador diferentes (Martens y Raza, 2008, p. 14-19) no parece ser un argumento suficiente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine (2001). Measuring globalization Foreign Policy, 122, 56-65. [ Links ]

2. A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine (2002). Globalization's last hurrah? Foreign Policy, 128, 38-51. [ Links ]

3. A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine (2003). Measuring globalization: Who's up, who's down? Foreign Policy, 134, 60-72. [ Links ]

4. A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine (2004) Measuring globalization: economic reversals, forward momentum. Foreign Policy, 141, 54-69. [ Links ]

5. A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine (2005). Measuring globalization. Foreign Policy, 148, 52-60. [ Links ]

6. A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine (2006). The Globalization Index. Foreign Policy, 157, 74-81. [ Links ]

7. A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine (2007). The Globalization Index 2007. Foreign Policy, 163, 68-76. [ Links ]

8. Beck, U. (2004). Der Kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden. Suhrkamp Verlag: Frankfurt-am-Main. [ Links ]

9. Brahmbhatt, M. (1998). Measuring Global Economic Integration: A Review of the Literature and Recent Evidence. World Bank: Washington. [ Links ]

10. Caselli, M. (2006). On the Nature of Globalisation and Its Measurement. Some Notes on the A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine Globalisation Index and the CSGR Globalisation Index (UNU-CRIS Occasional Papers, No. O-2006/3). Brujas: UNU-CRIS. [ Links ]

11. Caselli, M. (2008). Measuring ...what? Notes on some globalization indices. Globalizations, 5(3), 383-404. [ Links ]

12. Clark, W.C. (2000). Environmental globalisation. En: J.S. Nye and J.D. Donahue (eds.), Governance in a Globalizing World (pp. 86-108). Washington: Brookings Institution. [ Links ]

13. Cooper, A.F., Hughes, C.W. and De Lombaerde, P. (eds.) (2008). Regionalisation and Global Governance. The Taming of Globalisation? Londres: Routledge. [ Links ]

14. De, U.K. and Pal, M. (2011). Dimensions of globalization and their effects on economic growth and Human Development Index. Asian Economic and Financial Review, 1(1), 1-13. [ Links ]

15. De Benedictis, L. and Tajoli, L. (2011). The World Trade Network. The World Economy, 34(8), 1417-1454. [ Links ]

16. De Lombaerde, P. (ed.) (2007). Multilateralism, Regionalism and Bilateralism in Trade and Investment. 2006 World Report on Regional Integration. Dordrecht: Springer. [ Links ]

17. De Lombaerde, P. and Van Langenhove, L. (2006). Indicators of regional integration: Conceptual and methodological aspects. En: P. De Lombaerde (ed.), Assessment and Measurement of Regional Integration (pp. 9-41). Londres: Routledge. [ Links ]

18. De Lombaerde, P. and Iapadre, P.L. (2008). The world is not flat. Implications for the construction of globalisation indicators. World Economics, 9(4), 157-177. [ Links ]

19. Dreher, A. (2006). Does Globalisation Affect Growth? Evidence from a New Index of Globalisation (TWI Research Paper No. 6). Kreuzlingen: Thurgauer Wirtschaftsinstitut. [ Links ]

20. Dreher, A., Gaston, N. and Martens, P. (2008). Measuring Globalization: Gauging its Consequences. New York: Springer. [ Links ]

21. Dreher, A., Gaston, N., Martens, P. and Van Boxem, L. (2010). Measuring globalization -Opening the black box. A critical analysis of globalization indices. Journal of Globalization Studies, 1(1), 166-185. [ Links ]

22. Fagiolo G., Reyes, J. and Schiavo, S. (2007). The Evolution of the World Trade Web (LEM Working Paper No. 17). Pisa: Sant'Anna School of Advanced Studies, Laboratory of Economics and Management. [ Links ]

23. Fagiolo G., Reyes, J. and Schiavo, S. (2008). On the topological properties of the world trade web: a weighted network analysis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387(15), 3868-3873. [ Links ]

24. Fiorentino, R., Verdeja, L. and Toqueboeuf, C. (2007). The Changing Landscape of Regional Trade Agreements: 2006 Update (WTO Discussion Papers No. 12.). Ginebra: WTO. [ Links ]

25. Garlaschelli, D. and Loffredo M.I. (2005). Structure and evolution of the world trade network. Physica A. Statistical Mechanics and its Applications, 335(1), 138-144. [ Links ]

26. Gwartney, J., Lawson, R. and Block, W. (1996). Economic Freedom of the World 1975-1995. Vancouver: Fraser Institute. [ Links ]

27. Gwartney, J. and Lawson, R. (2006). Economic Freedom of the World 2006 Annual Report. Vancouver: Fraser Institute. [ Links ]

28. Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. and Perraton, J. (1999). Global Transformations: Politics, Economics and Culture. Stanford: Stanford University Press. [ Links ]

29 Helpman, E., Melitz, M. and Rubinstein, Y. (2007). Estimating Trade Flows: Trading Partners and Trading Volumes, Harvard University, mimeo. Disponible en: http://www.economics.harvard.edu/faculty/helpman/papers/TradingPartners.pdf. [ Links ]

30. Heshmati, A. (2006). Measurement of a multidimensional index of globalisation. Global Economy Journal, 6(2), 1-28. [ Links ]

31. Iapadre, L. and Tironi, F. (2009). Measuring Trade Regionalisation: The Case of Asia (UNU-CRIS Working Papers No. W-2009/9). Bélgina: UNU-CRIS. [ Links ]

32. Kali, R. and Reyes, J. (2007). The architecture of globalisation: A network approach to international economic integration. Journal of International Business Studies, 38(4), 595-620. [ Links ]

33. Keohane, R.O. and Nye, J. (2000). Introduction, in: J.S. Nye and J.D. Donahue (eds.), Governance in a Globalizing World (pp. 1-44). Washington: Brookings Institution. [ Links ]

34. Kluver, R. and Fu, W. (2004). The Cultural Globalization Index, Foreign Policy, http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_ id=2494). [ Links ]

35. KOF (2011). KOF Index of Globalization 2011. Economic Crisis Slows Down Globalization, KOF Press Release, 18 March http://globalization.kof.ethz.ch/static/pdf/press_release_2011_en.pdf). [ Links ]

36. Li, X., Jin, Y. Y., Chen, G. (2003). Complexity and synchronization of the World Trade Web. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 328(1-2), 287296. [ Links ]

37. Lockwood, B. (2001). How Robust is the Foreign Policy/Kearney Index of Globalisation? (CSGR Working Paper No. 79/01). Warwick: University of Warwick, Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation. [ Links ]

38. Lockwood, B. (2004). How robust is the Foreign Policy/Kearney Globalisation Index? The World Economy, 27(4), 507-523. [ Links ]

39. Lockwood, B. and Redoano, M. (2005). The CSGR Globalisation Index: An Introductory Guide (CSGR Working Paper No. 155/04). Warwick: University of Warwick. [ Links ]

40. López-Claros, A., Porter, M. Sala-i-Martín, X. and Schwab, K. (eds.) (2006). Global Competitiveness Report 2006-2007. Londres: Palgrave McMillan. [ Links ]

41. Martens, P. and Raza, M. (2008). An Updated Maastricht Globalisation Index (ICIS Working Paper No. 08020). Maastricht: Universiteit Maastricht. [ Links ]

42. Martens, P. and Raza, M. (2009). Globalisation in the 21st Century: Measuring regional changes in multiple domains. Integrated Assessment, 9(1), 1-18. [ Links ]

43. Martens, P. and Zywietz, D. (2004). Rethinking Globalisation. A Modified Globalisation Index, University College Maastricht, e-Readers, LS212. [ Links ]

44. Martens, P. and Zywietz, D. (2006). Rethinking globalization. A modified globalization index. Journal of International Development, 18(3), 331-350. [ Links ]

45. Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S., Hoffman A. and Giovannini, E. (2005). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide, Paris, OECD, OECD Statistics Working Paper, STD/DOC(2005)3. [ Links ]

46. Norris, P. (2000). Global governance and cosmopolitan citizens, in:J.S. Nye and J.D. Donahue (eds.), Governance in a Globalizing World. Washington: Brookings Institution, pp. 155-177. [ Links ]

47. OECD (2005a). Measuring Globalisation: OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators.Paris: OECD. [ Links ]

48. OECD (2005b). Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators. Paris: OECD. [ Links ]

49. OECD (2010). Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators 2010.Paris: OECD. [ Links ]

50. Polasek, W. and Sellner, R. (2011). Does Globalization Affect Regional Growth? Evidence for NUTS-2 Regions in EU 27, Rimini Centre for Economic Analysis, RCEA Working Paper No. 2411. [ Links ]

51. PNUD (1998). Human Development Report. Oxford: Oxford University Press. [ Links ]

52. Pritchett, L. (1996). Measuring outward orientation in LDCs: Can it be done? Journal of Development Economics, 49(2), 307-335. [ Links ]

53. Randolph, J. (2001). G-index: Globalisation Measured, World Markets Research Center. [ Links ]

54. Rennen, W. and Martens, P. (2003). The globalisation timeline. Integrated Assessment, 4(3), 137-144. [ Links ]

55. Rugman, A.M. and Verbeke, A. (2004). A perspective on regional and global strategies of multinational enterprises. Journal of International Business Studies, 35(1), 3-18. [ Links ]

56. Rugman, A.M. (2005). The Regional Multinationals, Cambridge, Cambridge University Press. [ Links ]

57. Rugman, A.M. (2008). Regional multinationals and the myth of globalization, in: A.F. Cooper, C.W. Hughes and P. De Lombaerde (eds), Regionalization and Global Governance. The Taming of Globalization?, London, Routledge, pp. 99-117. [ Links ]

58. Scholte, J.A. (2000). Globalization. A Critical Introduction, Basingstoke, Palgrave. [ Links ]

59. Scholte, J.A. (2002). What is Globalization? The Definitional Issue -Again, University of Warwick, Centre for the Study of Globalization and Regionalization, CSGR Working Paper, No. 109/02. [ Links ]

60. Serrano, M.A. and Boguña, M. (2003). Topology of the world trade web. Physical Review E, 68(1), 015101(R). [ Links ]

61. Serrano, M.A., Boguña, M. and Vespignani, A. (2007). Patterns of dominant flows in the world trade web. Journal of Economic Interaction and Coordination, 2(2), 111-124. [ Links ]

62. Smith D.A. and White, D.R. (1992). Structure and dynamics of the global economy: network analysis of international trade 1965-1980. Social Forces, 70(4), 857-893. [ Links ]

63. Woolcock, S. (ed.) (2006). Trade and Investment Rule-Making: The Role of Regional and Bilateral Agreements. Tokyo: UNU Press. [ Links ]

64. Zywietz, D. (2003). Measuring Globalisation. Constructing a Modified Indicator. Maastricht: Faculty of Economics and Business Administration, Maastricht University. [ Links ]