INTRODUCCIÓN

Una de las peculiaridades de la educación rural andino en sur peruano, es su enorme exclusión a la población indígena de habla aimara y quechua, que fueron y son aisladas por las políticas de desarrollo del país, existen grandes disparidades educativas, sociales y económicas, en las que los pueblos indígenas andinos corresponden a los grupos más desfavorecidos y con los más bajos niveles de bienestar económica, social y educativa.

Cuando se hablaba de educación a inicios del siglo XX, se estaba intentando involucrar en la ecuación a sujetos anteriormente excluidos de algo que se consideraba un privilegio2. Puno a inicios del siglo XX fue uno de los departamentos de menor desarrollo industrial del Perú, tenía una economía agropecuaria poco tecnificada y una población mayoritariamente indígena y analfabeta; donde tres estamentos convivían bajo una violenta tensión social: el comunitario-indígena, el feudalismo-terrateniente y el capitalismo mercantilista comerciante, a ellos se sumaban el gamonalismo patriarcal y el clero católico de mayor predominio en el Perú y marcadamente conservador3. La educación nacional, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional: tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. Cuando en sus programas de instrucción pública el Estado se refiere a los indios, no se refiere a ellos como a peruanos iguales a todos los demás. Los considera como una raza inferior4. La población indígena común apreció rápida mente, incluso de manera sobrevaluada, que la educación era la clave del progreso, entre sus demandas empezaría a figurar la educación como el punto principal5.

La investigación referida es de importancia porque se enfocó en la investigación de la historia de la Escuela rural de Utawilaya y los adventistas en el altiplano puneño 1898 - 1920 , que vendría ser precursora de la Educación Rural Indígena peruana y Latinoamericana, La investigación realizada brinda la oportunidad de describir, interpretar y analizar el desarrollo de la educación rural indígena en el altiplano del sur peruano, para poder generar análisis con las políticas educativas actuales en cuanto a la educación rural indígena de los aimaras y quechuas.

En el presente artículo se indicará el desarrollo de una educación rural indígena promovido por Manuel Zúñiga Camacho y apoyado por los adventistas. El objetivo principal de la investigación es identificar el desarrollo de la Escuela Rural Indígena de Utawilaya y la presencia de los adventistas en el altiplano puneño, como objetivos específicos nos plateamos en describir el origen de la Escuela Rural de Utawilaya e identificar el aporte a la educación rural, analizar la influencia de la Escuela Rural de Utawilaya y los adventistas en el Altiplano puneño en el contexto sociopolítico, como último objetivo específico formulado es el identificar el aporte de los actores de la escuela rural de Utawilaya.

La investigación es de tipo cualitativo, diseño es histórico y como técnicas de exploración la biblioteca, Análisis de documentos, libros, revistas, artículos científicos, tesis, periódicos e informes.

Desde el punto de vista teórico, es relevante porque se evidencia el inicio de una educación rural indígena que Manuel Zúñiga Camacho desarrolló e implemento a consecuencia de la discriminación al indígena de la cultura andina, que se dio a inicios del siglo XX en el altiplano puneño. Con la llegada del adventismo las escuelas rurales indígenas empezaron expandirse en todo el altiplano del sur peruano. La escuela rural de Utawilaya nos expresa y muestra la lucha por una educación indígena que inicia del sur andino peruano y se consideraría como la primera escuela rural indígena en Latinoamérica, por lo que no existe antecedentes de tales características en américa latina, posterior a la escuela de Utawilara se desarrollan políticas como la Educación Bilingüe Intercultural para la clase indígena.

En conclusión Manuel Zúñiga Camacho es el primer impulsor de la educación rural indígena en el Perú y América latina. Fue la primera escuela rural indígena para niños indios y con profesores indígenas, en el altiplano del sur andino peruano, fundada en 1902 en la parcialidad de Utawilaya en Plateria, perteneciente a la provincia y departamento de Puno. La influencia de Escuela Rural de Utawilaya y de los adventistas fue un elemento educativo y que estimuló a movimientos o rebeliones indígenas, el enfrentamiento con los sectores más conservadores de la sociedad puneña (gamonal y religiosa).

1. Material y método. Ámbito o alcance de estudio

Correspondiente a la provincia y departamento de Puno, en el ámbito de la población indígena del sur andino peruano, ubicado a una altura de 3 826 msnm a orillas del lago navegable más alto del mundo, el Titicaca.

La investigación es cualitativa nos proporciona profundidad a los datos, disposiciones, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad. El cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas como la Antropología, la Etnográfica y la Psicología social6. Diseño. Histórico, nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis7.

“La investigación de bibliote, consiste en la exploración de lo siguiente: Minutas de las reuniones, revistas, reportes de programas, software, políticas y planes curriculares, fotografías, planes que escriben maestros y maestras como guía para las lecciones, discursos públicos, reportes gubernamentales, estudios de alfabetismo publicados, registros administrativos (por ejemplo, tarjetas de reporte, registros de asistencia), libros, capítulos, artículos académicos, ensayos de posición, notas, manuscritos, tesis, etc., que son académicos e inéditos (a menudo disponibles a través del internet), cartas, revistas y diarios”8.

2. Resultados y discusiones

Puno en el contexto político, social y económico. Ya en 1895 se muestran signos de una reactivación de la exportación de lanas en Puno. Esta demanda externa de lanas estimula a los hacendados o gamonales de Puno a expandir sus haciendas. Ante la demanda creciente del comercio internacional de lanas, los hacendados y gamonales del altiplano puneño despojaron a las comunidades de sus tierras a través de la fuerza o de procesos judiciales apañados9.

Las autoridades políticas, religiosas y el gamonal, obligaban trabajar gratuitamente en favor de ellos, no solamente a los varones sino también a mujeres en cuidado de sus hijos y otros, de igual manera a los niños. Existían costumbres que pesaban sobre los indígenas, como era el derecho del gobernador, que ejercitando su autoridad obligaba a los indígenas a que le entregaran niños menores de 12 años, que este enviaba al Prefecto del departamento o al Subprefecto de la provincia o a sus amigos en calidad de obsequio para dedicarlos al servicio doméstico, y además se hacía el “chaqueo” o requisición obligatoria de los caballos y mulares de los indios para dedicarlos al trasporte10.

En el sur peruano, la exportación de lana que ya había sido un producto importante desde mediados del siglo XIX en el sur andino agrupó a los hacendados de las alturas puneñas y cusqueñas con los poderosos comerciantes arequipeños11. El establecimiento del ferrocarril, especialmente, contribuyó con ese panorama: eliminó las antiguas rutas comerciales manejadas por arrieros indígenas, pero más aún «con el ferrocarril se inició la penetración del imperialismo en el sur». En Puno más que otras regiones, se sintió la violencia de la penetración de la economía exportadora. Cientos de campesinos fueron desalojados de sus tierras (bajo triquiñuelas legales o sólo utilizando la amenaza de violencia física) en manos de hacendados que dedican sus tierras a la exportación lanar y de fibras12.

Durante este periodo de la historia peruana y hacia el centenario de la independencia, en el Altiplano puneño las autoridades políticas, religiosas y de justicia, cometían abusos excesivos o atrocidades en contra de la población indígena y frete a esta situación o realidad lamentable, para Manuel Zúñiga Camacho la única solución era liberar a la población indígena a través de la educación.

Por otro lado, para finales del siglo XIX e inicios del XX, Puno crece lentamente. Perú, reafirma sus fronteras con Bolivia, las cuales se venía discutiendo desde la segunda mitad del siglo XX. La navegación fluvial por el Lago y el uso de los ferrocarriles dinamizó la economía del sur andino, además, las inversiones extranjeras: británicas y norteamericanas empezaron a llegar al país e invertir en la extracción minera de plata y cobre, además de la expansión de las haciendas y el comercio textil. Así, para la naciente república temas como el rol del indígena en la sociedad peruana, el auge de la comercialización de las fibras de lana, las revueltas y movimientos campesinos, y los continuos abusos de los hacendados y de las autoridades locales fueron elementos recurrentes dentro del contexto social y político de la sociedad puneña del siglo XX13.

En Puno para finales del siglo XIX e inicios del XX aumentaron de 705 haciendas en 1876 a 3,219 en 1915. Una de las formas que utiliza los gamonales para expandir sus haciendas es el despojo directo de las tierras de las comunidades indígenas y los que se resistían terminaba confinados en la cárcel, en estos periodos permanecía el mismo sistema colonial implantado por los españoles durante la invasión 1532 - 1821.

Cuadro No.1: Número de haciendas en Puno 1876 Y 1915.

| PROVINCIAS | 1876 | 1915 |

|---|---|---|

| Cercado | 233 | 854 |

| Chucuito | 49 | 241 |

| Huancané | 54 | 133 |

| Sandia | 7 | 199 |

| Carabaya | 0 | 127 |

| Azangaro | 178 | 611 |

| Lampa y Ayaviri | 182 | 1,536 |

| TOTAL | 703 | 3,701 |

Fuente: según Manuel Quiroga, La evolución jurídica de la propiedad rural en Puno, Arequipa, 1915 y Enrique Gallegos, Estudio Económico del departamento de Puno, Arequipa 1924, citado por Núñez (2008).

El gamonalismo del sur del Perú respaldado por la religión católica, obraban como intermediarios o agentes del capitalismo extranjero; el gamonal agrario del altiplano puneño se mostraba del todo inepto como creador de riqueza y de progreso solo se dedicó en la exportación de fibra de ovinos y auquénidos usando método engañosos e injustos hacia el indígena en la acumulación y obtención de la fibra. Esto incitó a la población indígena de que la única solución frente a ello era la lucha por la educación rural indígena.

3. Origen de la escuela rural de Utawilaya

Los pobladores indígenas eran convencidos para vender sus tierras a los hacendados, se fraguaban documentos falsos pues se hacía aparecer que recibían sumas equitativas de dinero, cuando esto no era cierto. En consecuencia, los escritos eran medio engaño y estafa. Esto concitó a los campesinos la idea de que ellos y sus hijos deberían aprender a leer y escribir.

Manuel Zúñiga Camacho captó esta inquietud en 1902, con el fin de obtener escuelas, los indios año tras año, han elevado solicitudes al Supremo Gobierno para que le designen solamente profesores; puesto que ellos aportaban el terreno, el local y el mobiliario de la escuela, pese a esos aportes, sus peticiones resultaron infructuosas por interposición de los gamonales14. Y es más, cuando lograban persuadir a algún “misti” para que les oficie de profesor, los gamonales trataban de disuadirlo por cualquier medio; y si aún se mantenía firme el profesor, entonces incendiaban y arrasaban la escuela15.

Entrevista a Manuel Zúñiga Camacho citado por Gallegos (1993) señala: en el año 1902 fundé la primera escuela rural en el departamento de Puno. La escuela funcionaba en mi casa (en la casa de mi padrastro) en la parcialidad de Utawilaya. El local era una amplia sala que construí con ese propósito. Enseñaba a mis discípulos (hombres y mujeres y niños de toda edad) la lectura y la escritura del idioma castellano y la interpretación y el estudio de la Biblia16. De igual modo Tamayo (1982) señala: La escuela rural Utawilaya de Platería, fundada originalmente por Manuel Zúñiga Camacho Alca y que después se difundió por el Altiplano gracias a los esfuerzos de Fernando A. Stahl y Pedro Kalbermater, la educación indígena se inició en Puno con resultados insospechados y trascendentales. Por primera vez el indio accedió de su propia dignidad17. En 1902, el cacique adventista Manuel Zúñiga Camacho fundó la primera escuela rural en la parcialidad de Utawi laya (Platería), donde enseñó a leer y escribir, a interpretar la Biblia, la higiene personal y además atendía a los enfermos18.

En 1902, a consecuencia de la solicitud de los comuneros de Utawilaya, el maestro Manuel Z. Camacho fundó la "Escuela Rural Indígenas en el altiplano puneño del sur andino peruano", en una época en que la escuela occidental se encontraba todavía lejos de penetrar en las áreas indígenas del altiplano.

Manuel Zúñiga Camacho fue el primer impulsor de la educación rural indígena en el Perú del siglo XX, en el altiplano puneño, para niños indios y con maestros indígenas, en ese sentido Utawilaya fue la primera escuela rural para indígenas en el Perú y en América latina. Por tal motivo nos remitimos al accionar político de la Educación Intercultural Bilingüe en Latinoamérica como nos mencionan los siguientes autores:

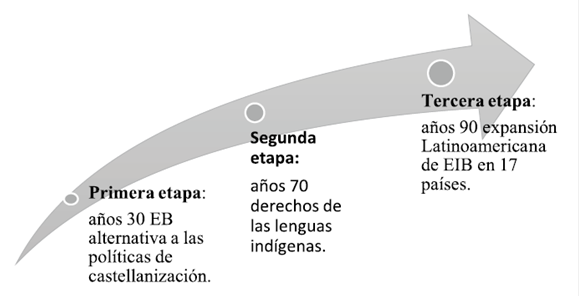

Las políticas interculturales dirigidas a la población indígena se desarrollaron en las siguientes etapas: la primera etapa: transcurre alrededor de los años 30, es en México donde surge la Educación Bilingüe como alternativa a las políticas de castellanización del gobierno, el más antiguo. Segunda etapa: en los años 70 y 80 en la mayoría de países latinoamericanos como es el caso en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, cuando surge un tipo de educación en función de los derechos de las lenguas indígenas y sus hablantes. Tercera etapa: la expansión de la EIB en Latinoamérica es el más completo y reciente al que hemos tenido acceso. Los autores contabilizan diecisiete países donde se ha desarrollado algún tipo de EB: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana Francesa, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela19. Desde los años 90, la interculturalidad se ha convertido en un tema de moda. Que está presente en las políticas públicas y en las reformas educativas constitucionales20. La Educación Intercultural es un tema controvertido que atraviesa las luchas políticas, principalmente en el Ecuador y en Bolivia, y que les presenta varios cuestionamientos a las teorías políticas de origen europea a las que estamos acostumbrados a tener como referencia21.

Figura 1 Desarrollo de accionar político de la Educación Intercultural Bilingüe desde la década 30 hasta la actualidad. En la EIB (idioma español - quechua y español - aimara) Perú.

Durante el siglo pasado en distintos países de Latinoamérica que surgió o se desarrolló las políticas de EIB, se puede señalar de tres etapas: una primera etapa de bilingüismo de transición; una segunda etapa en la que éste deriva hacia el bilingüismo, y una tercera donde se desarrollan la Educación Intercultural Bilingüe, (idioma español - quechua y español - aimara en el sur andino peruano), desplegándose en diecisiete países de Latinoamérica (Figura 1). Estos antecedentes nos indican que en el altiplano puneño antes de la década 30 se presentaron luchas por la educación rural indígena, donde lograron fundar y legalizar a iniciativa de los indígenas.

4. La enseñanza en la escuela rural de utawilaya

La finalidad de la escuela era la enseñanza de la lecto escritura en castellano y la capacitación en técnicas de cultivos y de salud. Si bien el objetivo de la escuela era la enseñanza del castellano, al parecer, para lograr un mejor rendimiento en la escuela, se hacía uso también del aymara en forma instrumental. Esto bastó para que la escuela fuera clausurada a causa de la reacción de los gamonales locales que la acusaron de incitar a la rebelión indígena. Sin embargo, Camacho, a través del apoyo de la Asociación Proindígena y de la Misión Adventista, logró reabrir su escuela en Utawilaya y posteriormente establecer en Platería una escuela más grande y de mayor cobertura22.

Manuel Zúñiga Camacho enseñó a leer y escribir, interpretar la historia; cambiar y transformar la estructura mental. La educación rural indígena estaba comprometida en formar hombres y mujeres que sean fuertes para pensar, que sean poseedores y no esclavos de las circunstancias; posean claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Zúñiga Camacho consideraba que la educación era la única forma de salvación del alma y un medio para liberarse de la opresión gamonal, del terrateniente y el sacerdote. En 1904, fue encarcelado por el poder político y obligado a abandonar la escuela rural indígena. Las escuelas, a pesar de la oposición de los gamonales y de la burguesía regional, que acusaron hasta de "herejes" a los maestros que la atendían, siguieron aumentando llegando en 1916 a 19 unidades (atendiendo a una población escolar de 2200 alumnos de las riberas sur del lago) y luego a una población escolar de 3, 619 alumnos con 73 maestros indígenas.

5. El adventismo del séptimo día en el Perú

Fernando Stahl y Ana Stahl en su arribo a Platería en 1907, abrazaron la visión de Camacho de una educación para la población indígena y ampliaron la presencia educacional en el altiplano puneño. Durante ese primer año Camacho continuó en la Escuela de Utawilaya y fue secundado por Ana Stahl en el pastoreo de un cuerpo estudiantil de ciento cincuenta alumnos que incluía desde niños de corta hasta edad adulta. Ese mismo año se compró un terreno a un costado de “treinta dólares de oro” y a su vez se erigieron edificios mediante el esfuerzo comunal conjunto23.

La presencia de los adventistas como la de todos los misioneros protestantes en el altiplano se realizó de forma progresiva a principios del siglo XX. Desarrolló una labor de asistencia social sobre la población indígena a la vez que inculcaban los principios de su doctrina lo que le costó el enfrentamiento con los sectores más conservadores de la sociedad puneña. Fernando Stahl, natural de Michigan, Estados Unidos, se convirtió al adventismo en 1902 a la edad de 28 años, quien dirigía la misión en Bolivia, inició junto con su familia la aventura misionera en el altiplano. Se hizo cargo por más de diez años en la zona peruana que fue una de las más resaltantes en la región. Su presencia no pasaba exceptuada por intelectuales, políticos, gamonales y sobre todo por los curas24. En este periodo (1909-1919) se suscitan numerosos incidentes y levantamientos indígenas contra el gamonalismo, algunos de ellos descritos en su libro In the Land of the Incas cuya primera edición data de 1920 y que sería posteriormente en su ediciones al español “El país de los Incas” 2009.

En agosto de 1898, salieron de Valparaíso 2 grupos de familias hacia el Perú como misioneros de sostén propio, con el propósito de evangelizar, valiéndose de sus oficios de carpinteros y usando el colportaje como obra y auto sostenimiento de la obra. Otro grupo familias llegó a la ciudad a Arequipa. Éstos eran las familias de Liborio y José Osorio. El grupo que llegó a Lima compuesto por José Luis Escobar, Víctor Thoman, Luis y Víctor Osorio. Los mismos miembros de la Iglesia Adventista financiaban nuevas obras misionera. Para el caso peruano, la misión peruana dependía económicamente de la Misión chilena, establecida años atrás. Esto se dio hasta 1904, año en que se independiza. Para el naciente siglo XX, los colportores adventistas, trataban de sobrevivir en múltiples ocupaciones, las cuales combinaban con su actividad proselitista, básicamente en la ciudad de Lima, a pesar de las prohibiciones legales25.

El desarrollo de mayor importancia no se relaciona con estos comienzos; más bien tuvo lugar en la ribera del lago Titicaca. Los indios de allí hablan aymara y son generalmente pequeños agricultores, lo cual los hace mucho más independiente que los quechuistas que suelen trabajar como peones en la haciendas. Los terratenientes procuraban quitarles el terreno a los aymaras por medio de juicios interminables y eso desembocó en rebeliones sangrientas en más de una ocasión26.

Uno de los primeros impulsores del adventismo en el altiplano puneño fue Manuel Zúñiga Camacho, cuyo nombre original fue Manuel Allca Cruz, luego de haber viajado a Chile y a Estados Unidos, retorna a Puno en 189827. Seguidor del adventismo, en cuya doctrina funda su propio proyecto pedagógico, Manuel Zúñiga Camacho funda la Escuela Libre en Utawilaya (Platería) en 1902 y cuya existencia fue irregular ante el ambiente hostil de la Iglesia y los gamonales. Manuel mantuvo contacto con los adventistas de Arequipa y los misioneros en Chile y Bolivia para promover una misión permanente en el altiplano puneño. Se fortaleció la presencia del adventismo con la presencia de o con la llegada de Fernando Stahl. Fernando Stahl, natural de Michigan, Estados Unidos, se convirtió al adventismo en 1902 a la edad de 28 años, quien dirigía la misión en Bolivia, inició junto con su familia la aventura misionera en el altiplano. Se hizo cargo por más de diez años en la zona peruana que fue una de las más resaltantes en la región. Su presencia no pasaba exceptuada por intelectuales, políticos, gamonales y sobre todo por los curas28.

6. La escuela rural de Utawilaya y los adventistas en el altiplano puneño en el contexto sociopolítico

La población indígena ante la exclusión y despojo de sus tierra empezaron a educarse en la escuela rural de Utawilaya clandestinamente, que posteriormente empezaron organizar levantamientos contra el gamonal, autoridades políticas y religiosas, reclamando sus tierras y al derecho a la educación, como nos mencionan los siguientes autores.

Indígenas que se educaron en la escuela de Utawilaya lideraron movimientos insurgentes contra los Gamonales, porque habían sido despojados de sus tierras, explotados bajo el sistema de yanaconaje y excluidos de la educación peruana29. Plantea que estos movimientos campesinos por la tierra y justicia tuvieron diversos frentes de reclamos, donde los factores internos posibilitaron visualizar la presencia y acciones de actores como gamonales, hacendados, jueces y hasta la misma iglesia católica conservadora, además de plantearse la búsqueda de elementos de cambio al interior de sus problemática. Como consecuencia de los abusos de los gamonales y los hacendados, las autoridades sectores conservadores de la iglesia católica ocasionaron revueltas indígenas y campesinas por casi todo el altiplano puneño, en pos de recuperar las tierras robadas por estos hacendados para poder extender su producción de fibra. Esto se mantuvo a lo largo de todo este siglo y parte del siglo XX, la mayoría de ellos terminaba con la derrota y masacre de muchos indígenas, entre 1903 y 1928, otras revueltas tuvieron lugar en los distritos de Asillo, Huancho, Chucuito, Huancané, Samán, Platería, Ilave, y Lampa30. Propagándose en todo el altiplano puneño del sur peruano.

La importancia de esta sublevación realizada en Pomata, radica en la interacción de personajes como: Teodomiro Gutierrez Cuevas, Telésforo Catacora y Manuel Z. Camacho, la actuación de estos personajes en el desarrollo de los movimientos sociales y en el de la educación resulta de una importancia única (ya que gracias a dichos movimientos y al informe de Alejandrino Maguiña se deberán los eventos posteriores que lograrán la creación escuelas en el altiplano): En la concreción de la Escuela de Perfección en 1903, escuela para obreros e indígenas (dirigida por Telésforo Catacora y José Antonio Encinas), la escuela de Utawilaya en 1904, escuela para indígenas (auspiciada por Manuel Z. Camacho), la Escuela Nueva “881” en 1907, de orientación indigenista (dirigida por José Antonio Encinas, dada la vinculación entre Telésforo Catacora y Encinas durante períodos anteriores y su compañerismo en el Colegio Nacional de San Carlos y en la Normal de Varones de Lima) y la Sublevación del Mayor Gutiérrez Cuevas en 1916 (empleando el seudónimo de Rumi Maki Kori Sonqo, sublevación de reivindicación indígena).

Al empezar el siglo XX, Perú estaba gobernado por un pequeño grupo de familias aristocráticas dueñas de los medios de producción (la industria agropecuaria, las finanzas y la minería) con una limitada capacidad para industrializar el país y con un fuerte menosprecio hacia todas aquellas razas que no eran blancas. La población aimara y quechua del sur peruano, a inicios del siglo XX fue obligada a prestar servicios gratuitos a los gamonales, alcaldes, jueces, al Gobernador y al Cura. En 1901 los indios de Santa Rosa de Juli, provincia de Chucuito, vienen en delegación a Lima a exponer sus quejas contra el subprefecto Don Mariano Vicente Cuentas, quien obliga a los doce ayllus de la localidad a realizar trabajos gratuitos para construir edificios públicos y casas de los gamonales31.

Uno de los Lizares (gamonal), precisamente, fue quien presentó al parlamento un proyecto de ley para erradicar a los indios32. Por la misma fecha, los ingleses tuvieron a nivel de ideas erradicar a los indios de las altiplanicies de Cuzco y Puno para desarrollar capitalistamente la ganadería ovina, pero desistieron33. El problema de la tierra es en sí mismo un hecho económico, y está ligado a la inequidad en el acceso a la propiedad. La concentración de la tierra en unos pocos, quienes valiéndose del poder político y económico despojaron al indio de sus tierras esta es la causa de la explotación que ha padecido durante años el indígena puneño34.

La educación escolar indígena en el período colonial, hasta las primeras décadas del siglo XX, se puede caracterizar por una violencia etnocéntrica explícita, que intenta imponer la cultura hegemónica sobre las poblaciones indígenas35. Al finalizar el siglo XIX: la respuesta de los indios ante el gamonalismo ha sido diversa: constitución de escuelas, defensa legal ante los poderes públicos, levantamientos campesinos, bandolerismo, etc. Los intentos por constituir escuelas deben ser tomados o “asumidos” como una de las actitudes defensivas de los indios. Ellos querían aprender a leer, escribir y a realizar cálculos económicos. Querían proveerse de instrumentos para ejercer las libertades civiles, concurrir directamente al mercado y recurrir directamente ante los poderes del Estado36. Frente a la exclusión debe considerarse desde una profunda base social, política e ideológica, delimitando a la escuela como el sitio desde donde es posible crear las condiciones para eliminar las vías de discriminación existentes en la sociedad37.

Actualmente los pueblos indígenas de la región Puno siguen en abandono y en subdesarrollo. Así, en el año 2013, la pobreza afectó al 35,9% (9,0% pobre extremo y 26,9% pobre no extremo). Puno sigue siendo una de las regiones menos desarrolladas y pobres de Perú. El intervalo de pobreza monetaria en el 2013 fue de 29,5 - 32,4 %. La mayor incidencia de pobreza se relacionó con la condición étnica (quechuas y aimaras)38.

La presencia y la influencia de los adventistas como la de todos los misioneros protestantes en el altiplano puneño se realizó de forma progresiva a principios del siglo XX. Desarrolló una labor de asistencia social sobre la población indígena a la vez que inculcaban los principios de su doctrina religiosa lo que le costó el enfrentamiento con los sectores más conservadores de la sociedad puneña (gamonales y religiosos).

Los comentarios personales son los que rellenan los esqueletos estadísticos. Un creyente adventista respondió a un comisionado pro-indigenista en 1920 quien estaba investigando los alegados abusos cometidos por las clases gamonales: “Nuestra ignorancia, dicen, es causa de todo esto; por eso nos hacemos evangelizar, porque los pastores nos protegen y les enseñan a leer y escribir a nuestros hijos”. La aseveración de este testigo de la comisión, en el sentido de que el Adventismo abarcó el asunto de la ignorancia colectiva de una manera práctica, es corroborada por el educador el Dr. Rubén Chambi quien es hijo de Luciano Chambi, protegido de Camacho, y a la vez un graduado de la Escuela Normal de Plateria, así como también de la Universidad del Cuzco, y de la Universidad de San Marcos, cuando declara: “El sistema escolar adventista abrió el camino para la población indígena de la serranía para que lograse personalidad propia y autosuficiencia39”.

Otro de los elementos ideológicos que estimuló al movimiento o rebeliones indígenas es la religión protestante como tenemos la presencia del adventismo en el altiplano puneño. Con precisión podemos señalar que la religión actuó de manera peculiar. La sociedad andina, dominada por el manto cristiano, vio en el adventismo una posibilidad de justicia y de superación. No había mucho que pensar para optar por los pastores del séptimo día. Ellos no fomentaban fiestas onerosas, ni imponían diezmos y primicias. No cobraban por decir misas, ni por celebrar bautizos o matrimonios. Propugnaban sí, crear escuelas de arte y oficios, mejorar la salud y practicar la higiene40.

El adventismo, recibió la condena unánime de los terratenientes y de la iglesia católica. Los primeros le imputaron de convertir a los indios en soberbios y altaneros. La iglesia los apostrofó porque “infunde a la indiada disociadoras y subversivas”41. Un diario de Arequipa comentaba: “hacen activa propaganda contra el alcohol y los cobros religiosos. Varias escuelas van ganando la simpatía de los indios”42. Nuestros hermanos indígenas fueron golpeados en algunos casos hasta quedar sin conocimiento. Cierta vez, un cura, junto con otros tres hombres, fueron a la casa de uno de los indígenas que no quería asistir a las fiestas y le amenazaron con matarle a fin de arrancarle la promesa de que iría a la próxima fiesta, pero este hombre, llamado Juan Huanta, rehusó prometer, diciendo que no bebía más alcohol. Los curas empezaron entonces a darle puntapiés y le asestaron varios golpes en el pecho con un gran garrote hasta dejarle por muerto, tendido en el suelo43.

Afirma Stahl (1935), el obispo de Puno, eclesiástico llamado Ampuero, con una compañía de doscientos hombres, todos a caballo, vinieron a la estación misionera. No estábamos en casa ni mi esposa ni yo, pues habíamos ido a comprar provisiones. El obispo le quitó las llaves a nuestro encargado, se apoderó de algunas cosas y rompió otras. El tropel trató de obligar a los indígenas de la misión a que se arrodillasen delante del obispo y le besasen la mano. Ellos rehusaron hacerlo, por lo cual el obispo se enfureció y dio orden de atarlos con fuertes lonjas de cuero y apresarlos. Seis de nuestros hermanos indígenas fueron atados codo con codo y llevados sin sombrero ni saco hasta Puno, distante a siete leguas. En el camino el populacho los golpeó, y trató de pasar por encima de ellos con los caballos; en Puno fueron puestos en la cárcel.

El fundador de la educación para indígenas; para sus detractores, un elemento social peligroso y rebelde que “no conocía su lugar” y constituía una permanente amenaza: Zúñiga Camacho no pasaba desapercibido ni en su época ni aun años después. Decide volver a Puno cerca de 1900 y con su presencia de “indio desubicado” que utilizaba vestimenta occidental y pretendía cambiar la situación de los indios, da pie al inicio de una serie de abusos que pueden rastrearse en los documentos de la prefectura de Puno44. La presencia de Zúñiga Camacho con sus pretensiones de mejora de las condiciones de los indígenas era un insulto a la gente decente de Puno45.

Se trataría más bien de responder a lo que él veía como una necesidad precisa: llevar al indio la luz de la educación y apoyarle para defenderlo de los abusos del sector dominante. Una forma de hacerlo era a través del apoyo concreto ante las cortes en casos judicializados o la asesoría a los indígenas analfabetos que se vieran envueltos en este tipo de problemas. En el cumplimiento de esta misión, Zúñiga Camacho cumplió el rol de mensajero muchas veces, yendo a Lima a llevar las voces de los afectados puneños.

En ese sentido, y tomando en cuenta que los mensajeros generalmente eran miembro de la élite intelectual e incluso económica de Puno, Zúñiga Camacho vendría a ser uno de los primeros indígenas en fungir de mensajero. Es en uno de estos viajes que adquiere contacto con los adventistas que ya se habían establecido en Lima y les pide apoyo en el manejo y administración de la escuela de Platería. A pesar de la guerra sucia por parte de las élites amenazadas, el número de alumnos de la escuela había crecido exponencialmente y él no podía solo con todo. Probablemente este inicial acercamiento a los adventistas no tenía mucho que ver con la religión en sí misma y surgía más de la necesidad del apoyo, aceptando las condiciones de evangelización que probablemente vendrían incluidas en el trato46.

7. Los actores de la escuela rural de Utawilaya: Manuel Zúñiga Camacho: rol educador

En cuanto a la biografía de Manuel Zúñiga Camacho existe diversidad de versiones entre los cuales presentamos: “Manuel Zúñiga Camacho, nace en 1871 en la comunidad indígena de Cutimbo en el distrito de Chucuito, hoy Cercado, en el departamento de Puno. Su madre era una indígena cusqueña de la entonces parcialidad de Anta, en el departamento de Cusco, traída a Puno a la edad de los 7 años para trabajar. Su padre Benedicto Luis Allca, indígena adscrito a esta parcialidad”47. En plena niñez deja Puno para ser encargado a su tío. Existen dos versiones que hablan de su destino en este período. La primera de ellas es que es entregado a su tío, el cual lo lleva a estudiar y trabajar a las salitreras de Iquique y que estudia en un colegio protestante, hasta su regreso a Puno48. La segunda versión, sus padres deciden enviarlo con sus tíos a la entonces ciudad de Moquegua, a estudiar para evitar que quedara como peón en la hacienda de Luis Tovar, hacendado puneño que había adjuntado las tierras de la comunidad indígena de Cutimbo como parte de sus tierras. Allí estudia y trabaja.

De igual manera existe otra de las versiones acerca de este hecho por Luis Gallegos (1993), sostiene que fueron sus padres quienes lo enviaron a estudiar a la ciudad de Moquegua, entregado por su padre a un arriero de camino a la ciudad de Moquegua, así que a los doce años de edad fue entregado aun arriero moqueguano de nombre Antonio. Los historiadores mencionan que este viaje duró cinco días aproximadamente, considerando que fue hecho a pie y algunos trechos a lomo de bestia. Después de un largo viaje llegaron a Moquegua, la casa de Antonio quedaba fuera de la ciudad donde les esperaba gustosamente su esposa llamada Mercedes y sus tres hijos. Pasado un buen tiempo don Antonio hablo con Manuel y le dijo que ya no podían cuidarlo debido a la falta de economía de esa familia, Antonio abrazo fuertemente a Manuel y le dijo que estaría mejor en la casa de su compadre el Dr. Higinio Herrera, y su esposa doña Juana Pomareda le dijeron a su compadre que necesitaban un muchacho de serranía que los pudiera acompañar y ayudar.

8. Fernando A. Stahl: Misionero Adventista

Fernando Stahl Nació en los EE.UU. en 1874, en Michigan. Huérfano de padre, se escapó de su hogar por los maltratos que sufría de parte de su padrastro. De muy joven trabajó como granjero, mientras estudiaba de noche. Trabajó en una fábrica de cerraduras. Se casa con Ana Carlson, sueca de nacimiento.

Stahl se convirtió el adventismo al leer el texto de Hellen White, El Conflicto de los Siglos; para luego ofrecerse como colportor, y luego como misionero. Es así, que, a partir de su deseo de ser misionero, vende su pequeña farmacia y sus propiedades para hacerse misionero. Se presenta ante la Junta General Adventista y se embarca para América Latina, llegando primero a Bolivia junto a su esposa. Llega a Bolivia a principios del siglo XX, donde aprende el castellano y pasa alrededor de 10 años, para luego pasar al Perú, a Platería, donde sólo estuvo alrededor de 5 años. Posteriormente deja Platería, alrededor del año de 1916, viajando con su esposa a la Selva de Madre de Dios, realizando trabajo misionero entre los ashaninkas. Al final regresa a EE.UU. donde muere, en 195049.

En el texto “En el País de los Incas” Fernando Stahl, relata la vida de los indígenas quechuas y aimaras, visto desde la óptica de un viajero y misionero adventista. Su texto es una narrativa indigenista, pero también un modelo arcaico de diagnóstico de la vida y oportunidades negadas del indio del altiplano puneño. Stahl ve a los indígenas como una raza oprimida porque a su llegada a Puno observa a los indios en una condición verdaderamente deplorable, según Stahl (1935): Vivían en la más abyecta miseria e ignorancia; desconocían hasta las reglas más sencillas de higiene; y eran adictos a las más horribles borracheras y al uso de la coca (hoja de cierto arbusto que cascan y de la cual se extrae la cocaína).

Manifiesta Portugal (2013) dedicado a la obra “Historia de la Educación en Puno”, sobre la vida misionera de Fernando Stahl, lo siguiente: “Cuando era aún niño, conocí al pastor Stahl en los últimos años de su estadía en Platería. Era un hombre alto, de sólida consistencia física, ojos vivaces, frente amplia, mentón que denotaba perseverancia de carácter, de tez más blanca que rubia, tal vez un tanto quemado por el sol de los incas que en el Altiplano es fuerte. Vivía en Platería muy sencillamente con su esposa, una dama bondadosa y su hija muy joven. Su casa habitación era a la vez botiquín y consultorio”50.

Se desplazaba a las demás escuelas y comunidades desde donde lo llamaban, quienes buscaban su ayuda, en una mula parda, mansa que parecía tener su mismo carácter generoso y tranquilo. Vestía saco de cazador y pantalones de montar de color marrón claro, de esa tela que entonces se llamaba diablo fuerte y que hoy se llama corduroy, con sombrero de boy scout y botas de suela gruesa. Al margen de la misión política que se atribuye a los adventistas, Stahl era un verdadero apóstol laico. Hacia viajes de reconocimiento de la zona, a veces alejándose de Platería a largas distancias, sin más apoyo y protección que la Biblia y sus oraciones. Cuantas veces, como él mismo relata en su libro "El país de los Incas", estuvo en trance de sufrir asaltos ya que en años de sequía menudeaban los abi geos, otras veces era atacado por gentes instruidas por los párrocos y. autoridades de los poblachos, y, hasta zozobrar en los ríos torrentosos; pero en todos los casos salía airo so e inmune.

Cuando llegaba a la choza de los que sufrían tifus viruela, neumonía y otros males, se daba íntegramente, sin temor, alguno, a curar a los enfermos. Y él era un médico múltiple, trataba infecciones, epidemias, como hacía operaciones quirúrgicas de apendicitis y otros males, con la misma destreza que un especialista. Sin otros instrumentos que con los pocos que contaba y sin más asepsia que el agua hervida y el ambiente esterelizante del medio telúrico.

CONCLUSIÓN

Manuel Zúñiga Camacho es el primer impulsor de la educación rural indígena en el Perú y América latina. Fue la primera escuela rural indígena para niños indios y con profesores indígenas, en el altiplano del sur andino peruano, fundada en 1902 en la parcialidad de Utawilaya en Plateria, perteneciente a la provincia y departamento de Puno. Funcionaba en un local construido por Manuel Zúñiga Camacho. Se empezó la labor de alfabetización, para liberar al campesinado, enseñando a leer, escribir, interpretar la realidad, preservarse de los males mediante la higiene personal, la liberación de las conciencias. Posterior de la escuela rural de Utawilaya después de 58 años de ardua lucha surge en 1961 la teoría pedagógica de Paulo Freire sustentada en su obra “Pedagogía de la Liberación” pedagogía del oprimido (1970) “Educación como práctica de la libertad”, de igual manera durante los años 1930 en México surge la Educación Bilingüe en atención a la población indígena como alternativa a las políticas de castellanización del gobierno.

El aporte de la Escuela Rural de Utawilaya en el Altiplano puneño 1898 - 1920, fue impulsar una educación rural para los indígenas con postura liberadora, la escuela Utawilaya no solo dio educación a la niñez, sino que por el contrario, su programa de alfabetización y lectoescritura abarcó a grupos de adultos. Manuel Zúñiga Camacho plantea aspectos trascendentales, tales como: liberar a la persona, transformar la comunidad, toma de conciencia, transformar la realidad en un ambiente sin discriminación, explotación, humillación y con derecho a educación. El aporte del adventismo apoyo brindado en la construcción, legalización y abrazó la visión de Manuel Zúñiga Camacho de una educación para la población indígena y ampliaron la presencia educacional en Platería y en el territorio del altiplano puneño

La influencia de Escuela Rural de Utawilaya y de los adventistas fue un elemento educativo y que estimuló a movimientos o rebeliones indígenas, el enfrentamiento con los sectores más conservadores de la sociedad puneña (gamonal y religiosa). La población aimara de Platería impulsada desde la parcialidad de Utawilaya, contaban culturalmente con las capacidades para dejar el atraso, hacer respetar sus derechos, reclamar instrucción al Estado. La escuela Rural permitió o influyo en el cambio de la estructura social de las comunidades aimaras del altiplano puneño, logrando que se convirtieran en los propios forjadores de mejoras sociales y es así como se enfrentaron a sus dominadores para demandar justicia.

Los aportes de los actores de la Escuela Rural de Utawilaya y los adventistas en el desarrollo educativo vendría ser: Manuel Zúñiga Camacho, propició a un cambio de mentalidades, hacia una sociedad justa, con educación, sin discriminación. Con la presencia del adventismo, en Platería, también significó para el aimara un cambio en la estructura mental, al ser asimilados a la iglesia adventista se produjo para ellos un cambio positivo por cuestión no sólo de desconocimiento de las reglas básicas, por ejemplo de la higiene y la salud; sino que su situación era producto del estado de abandono y dominación de la sociedad hacia ellos.

FUENTES

Archivo Regional Puno. (1911). Prefectura, año 1911 (caja 241). Puno noticias.

Diario la Voz del Sur. (20 de Febrero de 1922). Archivo Regional Caja N° 201.