Introducción

La actividad agropecuaria y, en particular, la agrícola revisten gran importancia en Colombia y otros países de Latinoamérica. Dadas las características climáticas y de calidad de suelos, Colombia tiene excelentes posibilidades para la producción de distintos frutos tropicales, dentro de los cuales se destacan el tomate (Solanum lycopersicum L., 1753) y la uchuva (Physalis peruviana L., 1763). Estos dos productos son altamente consumidos en la dieta colombiana y son exportados, además, a diferentes países como Alemania, Bélgica, Países Bajos y Canadá, en donde, para el 2013, alcanzaron una suma cercana a los 23,5 millones de dólares (Asociación de Comercio Exterior de Colombia, 2016; Infoagro System, 2013).

Dichos frutos, pertenecientes a la familia de las solanáceas, presentan una especial susceptibilidad al ataque de ciertas plagas: la mosca blanca (Bemisia tabaci) y el minador de las hojas (Liriomyza trifolii), para el caso del tomate, y la pulguilla (Epitrix spp.) y el perforador del fruto (Heliothis subflexa), para la uchuva. Tales plagas presentan distribución en todas las zonas productoras del país y pueden llegar a ocasionar pérdidas hasta de la totalidad de los cultivos, ya que, además de afectar distintas partes del fruto y de la planta, pueden ser portadoras de virus y otros patógenos. Por consiguiente, el problema que representan las plagas para los cultivos exige una solución eficiente, ya que los estándares del mercado externo demandan frutos de buena calidad en cuanto a color, tamaño, buen sabor y exentos de agentes infecciosos (Zapata, Saldarriaga, Londoño, & Díaz, 2002).

Es bien sabido que el empleo de plaguicidas ofrece importantes ventajas para el rendimiento de los cultivos, lo que hace que sea muy difícil prescindir de esta práctica tal y como está concebida hoy en día. Sin embargo, es importante mencionar que tales sustancias han de ser usadas adecuadamente para evitar los riesgos inherentes a su residualidad, tanto para quienes aplican estos productos en el campo como para los consumidores de los alimentos y el medioambiente (Colume, Cárdenas, Gallego, & Valcárcel, 2001; Gambacorta, Faccia, Lamacchia, Di Luccia, & La Notte, 2005; Gutiérrez & Londoño, 2009; Guan, Brewer, Garris, Craft, & Morgan, 2010; Gutiérrez, Pinzón, Londoño, Blach, & Rojas, 2010).

Los plaguicidas son productos químicos que se utilizan en la agricultura para combatir plagas, malezas o enfermedades de las plantas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, lo que incluye los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos y otros productos agrícolas (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 1996). En este sentido, bajo el término de plaguicidas se incluye una gran variedad de productos químicos como los herbicidas, insecticidas y fungicidas, entre otros, los cuales tienen diferentes modos de absorción, rutas metabólicas y niveles de toxicidad y, además, están asociados a un creciente número de efectos agudos y crónicos en la salud (Dalvie, Cairncross, Solomon, & London, 2003; Monroy, Cortés, Sicard, & De Restrepo, 2005; Plenge & Vargas, 2003).

Desde la aparición de los plaguicidas orgánicos sintéticos en 1945, la era de los plaguicidas naturales y sintéticos inorgánicos usados por aquel entonces llegó a su fin, lo cual favoreció de forma muy significativa la protección y el crecimiento de la productividad agroindustrial (Zhang, Jiang, & Ou, 2011). Sin embargo, hasta la década del setenta, muchos países practicaban una agricultura con bajo nivel de plaguicidas, lo cual se traducía en elevados gastos en el proceso productivo, poca eficacia en el control de plagas y pestes y un consecuente bajo rendimiento. No obstante, gracias a la incorporación y uso sostenido de fertilizantes que aumentan los nutrientes dispo- nibles en el suelo de cultivo y de plaguicidas que protegen los cultivos frente a especies que puedan ocasionarles daños, las actividades agrícolas han logrado aumentar y mantener los rendimientos productivos a nivel mundial (Agostinho, Diniz, Siche,& Ortega, 2008).

Dentro de los plaguicidas orgánicos sintéticos se destacan los insecticidas como los carbamatos, los organofosforados (OF) y organoclorados (OC). Estos dos últimos son de especial importancia no solo por su gran utilidad en el control de distintas plagas, sino también por el riesgo que representan para el medioambiente y la salud humana. Los plaguicidas OF derivan del ácido fosfórico y presentan estructuras de ésteres, amidas o tioles. Dentro de este grupo se encuentran productos tales como Sulfotep, Forato, Metilparation, Paration, Thionazin, Disulfoton y Dimetoato. Si bien son poco persistentes en el ambiente y no se acumulan en los seres vivos, sus propiedades neurotóxicas son un riesgo para los seres humanos y animales. Estos plaguicidas actúan inhibiendo la acetilcolinesterasa, una enzima que degrada al neurotransmisor acetilcolina en las sinapsis colinérgicas. Cuando la acetilcolina se une al receptor origina la formación de un impulso nervioso e inmediatamente se degrada. Si esto no ocurre, sigue generando impulsos y se altera la función del sistema nervioso. Así, la acetilcolina continúa interactuando con su receptor y se generan impulsos en forma descontrolada, produciendo parálisis y muerte (Pujol, Maher, & Fernández, 2012).

Por su parte, los plaguicidas OC son compuestos orgánicos que contienen cloro en sus moléculas. Dentro de este grupo, se distinguen el Alfa, Gama, Delta-BHC, Heptacloro, Heptacloro epóxido, Aldrín, Endosulfán, 4,4´-DDE, 4,4´-DDD, 4,4´- DDT, Endrin y Endrin aldehído. Son altamente lipofílicos (solubles en grasa), no son biodegradables ni fotosensibles ni termolábiles, lo que les da una alta estabilidad y persistencia en el ambiente con una vida media de varios años (Fernández et al., 2012; Ripley, Ritcey, Harris, Denomme, & Lissemore, 2003). Asimismo, se destacan por su biomagnificación (aumento de la concentración a través de las cadenas tróficas) y por el hecho de ser neurotóxicos para el hombre y los animales (Ripley et al., 2003; Tao et al., 2005).

Es entonces, por los efectos adversos que conlleva el uso de estas sustancias, que se ha dado la prohibición en múltiples países, incluido Colombia, de muchos de los productos mencionados (Instituto Colombiano Agropecuario [ICA], 2014; Spiro & Stigliani, 2004). Por este motivo, es de vital importancia estudiar y monitorear la residualidad de los plaguicidas en los alimentos de consumo masivo, estimar el grado de exposición de una población determinada y evaluar las posibles consecuencias en la salud humana del consumo de alimentos contaminados.

Comúnmente, el análisis de plaguicidas suele hacerse mediante técnicas analíticas como la cromatografía de gases (GC, por sus siglas en inglés), una técnica separativa de análisis ampliamente utilizada debido a la sensibilidad y selectividad. Esta técnica cuenta con detectores como el detector de captura de electrones y el detector de nitrógeno y fósforo, entre otros (Hunter, Riederer, & Ryan, 2010; Ueno, Oshima, Saito, & Matsumoto, 2003; Ueno et al., 2004). Hasta la fecha se han desarrollado numerosos métodos de análisis para la determinación de plaguicidas OF y OC en distintas solanáceas mediante la cromatografía de gases y diferentes detectores. Estos métodos involucran el uso de técnicas dispersivas y no dispersivas de extracción en las que comúnmente se emplean solventes, fluidos supercríticos u otras sustancias. Además, también suelen utilizarse técnicas de extracción y microextracción en fase sólida, extracción asistida por microondas o ultrasonidos (Barriada-Pereira et al., 2007; Farajzadeh & Khoshmaram, 2013; Sharif, Man, Hamid, & Keat, 2006; Wang et al., 2013).

Teniendo en cuenta los problemas de salud pública que conlleva el uso inadecuado de los plaguicidas y como una contribución al conocimiento de la calidad fitosanitaria de los productos consumidos en la dieta diaria, en este trabajo se realiza una evaluación de residuos de los principales plaguicidas utilizados en frutos de tomate (Solanum lycopersicum) y uchuva (Physalis peruviana) provenientes de cultivos en el municipio de Pijao y de supermercados de cadena del departamento del Quindío (Colombia), respectivamente.

El análisis de plaguicidas OF y OC mediante GC-μECD implicó el empleo de la técnica de extracción en fase sólida con el uso de acetato de etilo como solvente de extracción. Esto se decidió a partir de las constantes dieléctricas de los analitos a estudiar. Asimismo, se realizaron los análisis con un método de calibración por estándar externo previamente validado por un test de linealidad (tr) de las curvas de calibración (Gutiérrez et al., 2010).

Materiales y metodos

Muestras

Se recolectaron 5 kg de cada uno de los frutos en estado de madurez comercial. Para el caso de los cultivos, se dividió una extensión de 10 ha en cuatro partes de 2,5 ha, y se recolectaron muestras en zigzag con el fin de obtener una muestra representativa y aleatoria. Por su parte, los frutos obtenidos en supermercados se encontraban en canastillas plásticas cuadradas cubiertas con papel film. Luego de su obtención, todos los frutos fueron almacenados a 4 °C para su posterior análisis (Al-Shamary, Al-Ghouti, Al-Shaikh, Al-Meer, & Ahmad, 2016).

Análisis fisicoquímico de las muestras

Con el fin de establecer la calidad y las propiedades fisicoquímicas de las muestras de manera previa al análisis cromatográfico de los plaguicidas, se determinaron algunas variables como peso (g), pH y concentración de sólidos solubles (°Bx). Para esto se empleó una balanza analítica marca Precisa modelo 40SM-200 (±0,00001), un medidor de pH marca Metrohm modelo 704 serie 01 y un refractómetro multifuncional marca Mettler Toledo Portable Lab modelo TM 30P (0-85°Bx).

Pretratamiento de las muestras y de las matrices de análisis

Los 5 kg de ambos frutos se separaron en dos matrices: piel (epicarpo) y pulpa (mesocarpo, endocarpo, placenta y semillas), las cuales fueron homogenizadas utilizando un homogeneizador tipo Ultra-Turrax® marca IKA modelo T-25 digital. De cada matriz se tomaron 30 gramos para el proceso de extracción de plaguicidas y el resto fue desechado. Para el proceso de extracción sólido- líquido, que se realizó por triplicado, se tomaron 10 gramos de la muestra y se mezclaron con 5 ml de acetato de etilo (Carlo Erba, grado HPLC) usando un agitador tipo vórtex. La emulsión final se centrifugó a 4.500 rpm durante 5 min. La fase acuosa fue sometida a una segunda y tercera extracción con el solvente orgánico, mientras que las fracciones orgánicas fueron mezcladas y sometidas a clean up en una columna de florisil (Sigma). Estos dos últimos procesos fueron realizados para retener interferentes de alto peso molecular tales como clorofilas, pigmentos, carotenos, ceras y proteínas; se utilizó sulfato de sodio anhidro (Carlo Erba) para deshidratar el extracto. Este procedimiento es similar a los reportados por otros autores (Arias, Bojacá, Ahumada, & Schrevens, 2014; Guerrero & Herrera, 2016). Finalmente, el extracto purificado fue analizado por GC-μECD.

Análisis de plaguicidas OF y OC mediante GC-μECD

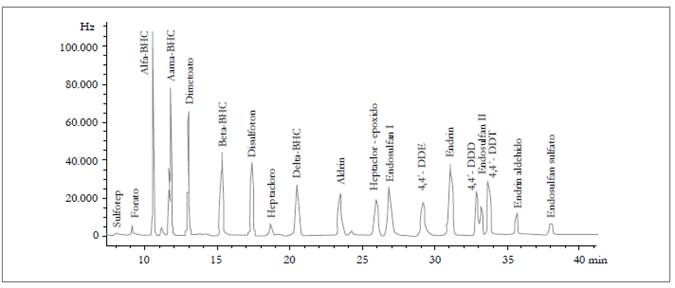

La determinación de plaguicidas OF y OC en muestras de tomate y uchuva se llevó a cabo usando un cromatógrafo de gases marca Hewlett Packard modelo 6890N, equipado con un detector de micro- captura de electrones (μ-ECD), un inyector split/ splitless y una columna Supelco® Equity-5 con una composición 95 % polidimetilsiloxano y 5 % polidifenilsiloxano (0,25 mm d.i. x 0,25 μm film x 30 m de largo). Las temperaturas del inyector y del detector fueron 250 °C y 300 °C, respectivamente. El método cromatográfico desarrollado y validado por Gutiérrez y colaboradores fue adaptado para su empleo en el análisis de los fitosanitarios. Las curvas de calibración se hicieron empleando el método de estándar externo con concentraciones crecientes de plaguicidas OF y OC (Gutiérrez y Londoño, 2009). La rampa de temperatura fue programada adecuada- mente con el fin de obtener la mejor resolución cromatográfica de los picos de los estándares (figura 1).

Fuente: Elaboración propia

Figura 1 Cromatograma de la mezcla de estándares de plaguicidas OC y OF usados para la construcción de las curvas de calibrado por el método estándar externo.

En el cromatograma (figura 1) se logran identificar los picos bien resueltos de un total de 19 plaguicidas en un tiempo de corrida inferior a 40 min. Según las curvas de calibración y con base en los tiempos de retención, en el área bajo la curva y en las intensidades de pico, se identificaron y cuantificaron los analitos presentes en las muestras.

Resultados y discusión

Análisis fisicoquímico de las muestras

El tomate y la uchuva son dos especies hortícolas susceptibles al constante desarrollo y adaptación a tecnologías que permitan incrementar el rendimiento de los cultivos, la calidad y la comercialización de los frutos, en cumplimiento de las exigencias del mercado internacional actual. En este sentido, estos frutos deben cumplir con parámetros fisicoquímicos como peso, pH y °Bx, los cuales, además, son responsables de muchas de sus características organolépticas. Por otra parte, deben tener ciertas características físicas que definan su aspecto, como el grado de madurez, el color y la uniformidad. También la presentación y el envase del producto para su distribución y comercialización son importantes. La sumatoria de todos estos aspectos define la calidad visible y determina que un producto sea más o menos atractivo (Instituto Nacional de Tecnología Agro- pecuaria de la República Argentina, 2014). Por estas razones, y con el fin de determinar la calidad de las muestras antes del análisis cromatográfico, los frutos de tomate y uchuva fueron caracterizados fisicoquímica y organolépticamente.

La tabla 1 muestra los valores promedio de los resultados obtenidos a partir del análisis fisico-químico. Como se puede observar, las características fisicoquímicas de los frutos sugieren que tanto los tomates como las uchuvas se encontraban en un estado óptimo de comercialización y consumo: con buen peso y balance de acidez respecto a los sólidos solubles según lo establecido en la normativa internacional.

Tabla 1 Caracterización fisicoquímica del estado de madurez del tomate (Solanum lycopersicu m) y de la uchuva (Physalis peruviana) estudiados

| Muestra | Parámetro (Valor promedio ± ds) | ||

|---|---|---|---|

| Peso (g) | °Bx | pH | |

| Valor de referencia | >80 | <10 | 4,2-4,9 |

| Tomate {Solanum lycopersicum) | 103,28±10,86 | 4,26±0,05 | 4,25±0,02 |

| Valor de referencia | >4 | 13-14 | 3-4 |

| Uchuva (Physalis peruviana) | 4,16±,07 | 12,66±1,4 | 3,71±0,11 |

Análisis de plaguicidas OF y OC mediante GC-μECD

El análisis cromatográfico en piel y pulpa de ambos frutos reveló la presencia de residuos de plaguicidas OF y OC. La tabla 2 enumera los plaguicidas encontrados en cada una de las matrices de las muestras estudiadas en este trabajo, sus concentraciones y la parte del fruto en donde fue medida tal cantidad. Dentro del grupo de plaguicidas encontrados están: Sulfotep (ditiopirofosfato de O,O,O,O-tetraetilo), Forato (O,O-dietil-S- [(etilsulfanil) metil]fosforoditioato), Alfa-BHC(α- 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano), Gama-BHC (1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano), Heptacloro (1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3ª,4,7,7atetra-hidro-4,7,7ª-tetrahidro-4,7-metanoindano), Aldrín (1,2,3,4,10, 10-hexacloro-1,2,4α,5,8,8α-hexahidro-1,4-endo, exo-5,5-dimetanonaftalina), Heptacloro epóxido, Endosulfán I (6,7,8,9,10,10-hexacloro-1,5,5a,6,9, 9a-hexahidro-6,9-metano-2,4,3-bezodioxatiepina- 3-óxido), Endrin aldehído ((1a,2,2a,3,6,6a,7,7a)-3,4,5,6,9,9- hexa - cloro -1a ,2,2a ,3,6,6a , 7,7a-octahidor-2,7,3,6-dimetonaft(2,3-b) oxireno (9CI-CAS)) y Endosulfán sulfato(6,7,8,9,10,10- hexacloro-1,5,5ª,6,9,9a-hexahidro-6,9-metano- 2,4,3-benzodioxa-tiepina-3-óxido).

Tabla 2 Plaguicidas OF y OC encontrados en piel y pulpa de frutos de tomate (Solanum lycopersicum) y uchuva (Physalis peruviana)

*Límites máximos de residuos permitidos Fuente: FAO, 2016

Si bien algunos de los compuestos como el Endosulfán I (en tomate) y el Gama-BHC en (uchuva) se encontraron en muy bajas concentraciones, hubo otros como el Aldrín y el Sulfotep que se hallaron en una concentración considerablemente alta con relación al límite máximo permitido para este tipo de residuos. Como puede verse en la tabla 2, algunos de estos contaminantes se encuentran en mayor concentración en el interior del fruto (pulpa) que en la piel. Esto puede deberse al hecho de que algunas de estas sustancias no solo llegan a los frutos por vía aérea sino que pueden hacerlo también a través de las raíces, debido a las propiedades fisicoquímicas de los compuestos y los distintos mecanismos de absorción de las plantas. Resultados similares han sido encontrados en otras regiones del país, lo que deja en evidencia la falta de control sobre este tipo de pesticidas (Arias et al., 2014).

Las altas concentraciones de plaguicidas encontradas en este estudio (tabla 2) podrían ser consecuencia del uso inconsciente y desmedido de estas sustancias, propio de las malas prácticas agrícolas que podrían haber sido implementadas en el crecimiento de los tomates y las uchuvas, lo que evidentemente afecta no solo al fruto, sino también a las personas implicadas en su producción (Bedoya, García, Londoño, & Restrepo, 2014).

Según lo observado en la tabla 2, de los diez plaguicidas encontrados en ambos tipos de solanáceas, cuatro se encuentran en concentraciones superiores a 0,02 ppm, cantidad que en ciertos casos supera el límite permitido para algunos de estos plaguicidas. Es importante mencionar en este punto que para algunas de las sustancias encontradas en las muestras analizadas no existen límites máximos permitidos establecidos en la normativa vigente, bien por censura de su uso, bien por la inexistencia de un mecanismo de control.

Dentro de los plaguicidas evaluados tanto en la piel como en la pulpa de ambos frutos (tabla 2), se encontraron dos plaguicidas OF (Sulfotep y Forato) y cuatro OC (Heptacloro, Aldrín, Endosulfán sulfato y Endosulfán I). Esta información pone de manifiesto una problemática de especial importancia desde el punto de vista de la seguridad fitosanitaria: el uso de sustancias de alta peligrosidad como las OC, actualmente censuradas por la legislación colombiana y la normativa internacional vigente como ya hemos mencionado.

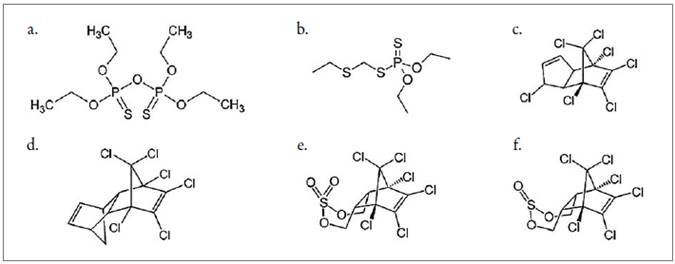

Como se puede observar en la figura 2, los plaguicidas Sulfotep y Forato (OF) poseen estructuras alifáticas con átomos de fósforo y varios átomos altamente dadores de electrones como azufre y oxígeno, los cuales, como bien se sabe, intervienen en diferentes procesos bioquímicos. Estos plaguicidas son los más utilizados en la agricultura debido a su baja persistencia en el medioambiente y a su gran efectividad. Sin embargo, revisten una alta toxicidad para el hombre, lo que podría generar riesgos asociados con episodios de intoxicaciones agudas relacionadas con la sintomatología colinérgica propia de la inhibición de la colinesterasa (Organización Panamericana de la Salud, 2002).

Figura 2 Estructuras moleculares de los plaguicidas OF: a. Sulfotep; b. Forato. Estructuras moleculares de los plaguicidas OC: c. Heptacloro; d. Aldrín; e. Endosulfán Sulfato; f. Endosulfán I.

Algunos compuestos OF producen, además, una neuropatía retardada por acción sobre la esterasa neurotóxica y, en general, un amplio rango de efectos tóxicos en diferentes partes del cerebro (Environmental Working Group, 1993; Lu, Knutson, Fisker-Andersen, & Fenske, 2001; Schlicter, Renwick, & Huggett, 1996). Con base en lo expuesto, se destaca la alta cantidad de residuos de Forato encontrados en este estudio (>0,09 ppm en tomate y >0,02 ppm en uchuva), ya que se ha demostrado que este insecticida está directamente relacionado con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el mal de Parkinson (Drouin-Ouellet & Cicchetti, 2011).

Los plaguicidas OC (figura 2) encontrados en las solanáceas estudiadas en este trabajo son derivados del Lindano y poseen una estructura molecular aromática policlorada, que les otorga una alta lipofilicidad y facilita su bioacumulación (acumulación o depósito de una sustancia en un organismo vivo) y biomagnificación (aumento de la concentración a través de las cadenas tróficas) (Espín, 2010). Se resalta que estas sustancias ya han sido prohibidas en la mayoría de países del mundo (incluso en Colombia) debido al impacto medioambiental y para la salud humana. También el Endosulfán, considerado el menos persistente de los OC, pero también prohibido (ICA, 2014; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de la República Argentina, 2011; Spiro & Stigliani, 2004), fue encontrado en este estudio.

De este modo, pese a que su comercialización y aplicación son consideradas perjudiciales e ilegales, los OC se siguen usando en las prácticas agrícolas como se evidencia en este estudio. No se justifica que, por su alta eficacia para erradicar ciertas plagas, se sigan usando, cuando su empleo se traduce en un alto nivel de residuos como el encontrado en este estudio.

En los frutos estudiados se hallaron concentraciones de fitosanitarios superiores a 0,13 (tomate) y 0,39 (uchuva) ppm. Además de la alta proporción encontrada, estos plaguicidas tienen un elevado nivel de persistencia en la mayoría de suelos, con un tiempo de vida media de aproximadamente 15 meses. Tal persistencia se debe en parte a la alta estabilidad y a la fotooxidación que estos compuestos poseen debido a su estructura (Extension Toxicology Network, 1996). Es por esto que algunos compuestos como el Endosulfán se denominan recalcitrantes, es decir, no logran biodegradarse completamente en especies químicas inorgánicas, por ello, la probabilidad de encontrarlos aumenta, inclusive en áreas diferentes al predio o invernáculo de cultivo.

En las frutas y verduras como las de consumo diario, la piel actúa como escudo natural contra agentes biológicos o químicos. En este sentido, es común pensar que los plaguicidas que se aplican sobre estos productos quedarían retenidos en la piel y que solo una pequeña fracción molar de ellos penetraría el producto hasta llegar a la pulpa. Sin embargo, como se puede ver en este estudio, esto no ocurre así, ya que el tránsito de la mayoría de los plaguicidas a través de la piel es completamente viable, pues se encontraron concentraciones similares de estos compuestos tanto en piel como en pulpa o incluso mayores en pulpa, como fue el caso del Forato en el tomate y del Sulfotep y el Endosulfán I en la uchuva.

Es así, entonces, que la información aportada por este trabajo es, desde el punto de vista de la seguridad fitosanitaria, de especial importancia, ya que los residuos de plaguicidas son consumidos no solo por la población en general, sino también por un sector especialmente sensible a los efectos que tales compuestos causan en el organismo, los infantes (Food and Drug Administration, 2003).

Conclusiones

Se determinó la cantidad de residuos de plaguicidas en el tomate común y la uchuva, dos frutos de alto consumo en la dieta diaria de la población de la región del departamento del Quindío (Colombia). Se encontró la presencia de un total de diez fito- sanitarios entre OF y OC, tanto en la piel como en la pulpa de estos frutos. Dentro de los plaguicidas encontrados se destaca la presencia de unos altamente tóxicos como Sulfotep, Forato, Heptacloro, Aldrín, Endosulfán sulfato y Endosulfán I. Estos compuestos se hallaron en concentraciones superiores a 0,02 ppm.

Además, los resultados obtenidos sugieren que los frutos de tomate y uchuva no cumplen con los requisitos mínimos de calidad sanitaria para ser comercializados y consumidos por la población, según lo establecido en la normativa nacional e internacional vigente.

Por otra parte, este estudio deja ver que continúa vigente el empleo de fitosanitarios que se encuentran censurados por la legislación nacional y por organismos internacionales y que, además, su aplicación se hace de forma indiscriminada y sin criterio. Dado el desconocimiento de esta situación por parte de la población, el riesgo latente de intoxicación aguda o crónica por efecto del consumo de estos contaminantes es alto, y de no tomarse medidas al respecto, las consecuencias pueden afectar gravemente la salud de los consumidores y debilitar la seguridad alimentaria local y regional.