Introducción

A partir del advenimiento de Internet se han establecido nuevos patrones de comunicación caracterizados por la inmediatez de las interacciones. Las relaciones se han vuelto más accesibles a través del uso de las pantallas, aunque no por ello necesariamente mejores (Cáceres et al., 2017). Dentro de este escenario, las redes sociales actúan a modo de colectividad virtual, en términos de Del Prete y Pantoja (2020). En este sentido, cabe distinguir entre redes sociales y medios sociales ya que, mientras que el primer término refiere al conjunto de personas que interactúan entre sí, con el segundo se alude a los espacios en los que dicha interacción ocurre (García-Valdecasas, 2018), de ahí que las plataformas digitales que permiten la comunicación sean medios sociales. Sin embargo, debido a la gran difusión de la expresión red social, en este trabajo se denominarán redes sociales virtuales (RSV).

En la actualidad, las RSV son cada vez más numerosas, entre otras porque cada una permite un determinado uso y con más usuarios. Bazán y Limay (2022) clasificaron las RSV en: a) redes de uso profesional, que ofrecen a los usuarios la oportunidad de establecer contacto con empresas o personas afines según intereses académicos o laborales (por ejemplo, LinkedIn); b) redes de ocio, que facilitan la interacción entre usuarios, por ejemplo, Instagram, Facebook o Twitter (ahora X); y c) redes de contenido, enfocadas en el entretenimiento a través de diferentes formatos audiovisuales, por ejemplo, YouTube o TikTok.

Las posibilidades y los motivos de uso de estos espacios digitales son diversos. De acuerdo con la Teoría de los Usos y Gratificaciones (TUG), aplicada inicialmente al estudio de medios como la televisión o la radio, se propone estudiar los motivos personales de uso de las RSV de cada usuario (Rivas, 2020). Esta teoría parte del supuesto de que las personas utilizan estas redes para satisfacer necesidades individuales. De acuerdo con Cruz (2018, p. 44) las necesidades pueden ser cognoscitivas, afectivas-estéticas, integradoras en los ámbitos personal, social y de evasión, lo que determina que el uso de algunos medios digitales, como Facebook y Twitter está motivado por la búsqueda de información y entretenimiento. Este último motivo también está a la base del uso de Snapchat en jóvenes (18 y 24 años) (Punyanunt-Carter et al., 2017) y ampliado a motivos de interacción social en el estudio sobre Facebook de García y Santa Cruz (2021), con jóvenes en un rango de edad de 18 a 36 años. Por su parte, en la investigación de Barrera (2018), los motivos de alivio del aburrimiento y de aprendizaje son los que conducen a los universitarios a utilizar las RSV. Por otro lado, Akakandelwa y Walubita (2018), en un estudio con jóvenes de entre 18 y 30 años, identificaron que los motivos de información e interacción social eran los más frecuentes. Resultados similares reportó Tarullo (2020), quien identificó que el uso de Instagram está motivado por la interacción social, y el uso de Twitter por motivaciones cognitivas y búsqueda de información. Así mismo, Rivas (2020) comprobó que las razones de interacción social e información son las más destacadas en el uso de Instagram, y que aquellas vinculadas a la creatividad son relevantes en los jóvenes de 18 a 36 años.

En cuanto al uso problemático de las RSV -por ejemplo, la falta de control y dependencia hacia estos espacios-, hay que diferenciarlo de una adicción (véase Guzmán & Gélveza, 2023). De acuerdo con Echeburúa y De Corral (2010), la adicción se instaura a pesar de sus condiciones adversas y la pérdida de actividades gratificantes, por lo que el sujeto puede llegar a experimentar síndrome de abstinencia. Por su parte, Bazán y Limay (2022) indican que la adicción a las RSV se configura cuando la conexión a estas por parte del individuo interrumpe las actividades cotidianas y conlleva conflictos consigo mismo y con el entorno. Son múltiples los factores vinculados al uso problemático de las RSV, entre estos, factores individuales como el autoconcepto, la autoestima, las habilidades sociales, la impulsividad y el autocontrol; familiares, que implican la dinámica familiar; y psicosociales, que giran en torno a la cultura (Estrada et al., 2021). A su vez, por las características de los dispositivos, el uso problemático de las tecnologías móviles se asocia con la impulsividad (López-González et al., 2018), la inmediatez de la respuesta y la ilusión de control.

Las patologías asociadas al uso problemático de Internet son múltiples (Aznar et al., 2020). Específicamente, el uso de las RSV se ha ligado a desajustes psicoafectivos, entre ellos, el sentimiento de soledad. Al respecto, García-Valdecasas (2018) plantea que cuando un sujeto experimenta un aislamiento social no elegido, esto puede llevar a largo plazo a diversas dificultades físicas y psicológicas. Siguiendo esta línea, en diversos estudios se han hallado correlaciones positivas entre el uso de las RSV y el sentimiento de soledad (Barros et al., 2020; Bazán & Limay, 2022; Inga, 2000; Moretta & Buodo, 2020; Mamun et al., 2020; Ndasauka et al., 2016; Pérez & Quiroga, 2019), si bien no existe acuerdo en determinar si es el uso de estos medios digitales el que provoca un mayor aislamiento social en interacciones no virtuales o si los jóvenes más aislados socialmente usan más las RSV. En otros estudios, con una perspectiva psicosocial, se ha relacionado el uso problemático de las RSV con déficits en habilidades sociales (HHSS), por ejemplo, se ha hallado una relación inversa significativa entre adicción a Internet y HHSS, de modo que a menor desarrollo de las HHSS mayor uso de estas plataformas tecnológicas (Araoz et al., 2021; Estrada et al., 2021; Hernández et al., 2019; Delgado et al., 2020).

En cuanto a las variables sociodemográficas, como la edad y el género, las investigaciones se han centrado en la franja de edad que más usa las herramientas digitales. En este sentido, resulta de interés comparar los usos de tales medios tecnológicos por parte de los jóvenes de la generación Z o centennials, y los de la generación Y o millennials. Los de la generación Z son auténticos nativos digitales (Piscitelli, 2008), a saber: jóvenes nacidos entre 1995 y 2010, en una época con una democratización del acceso a las oportunidades, nuevas alternativas profesionales y una alta adaptabilidad a escenarios cambiantes y globalizados. Por su parte, la llamada generación Y está conformada por jóvenes nacidos entre 1981 y 1994, con un alto nivel académico, dificultades de inserción laboral y bajas expectativas de independencia económica, con valores en favor de la ecología y que abogan por la inclusión social (Díaz-Sarmiento et al., 2017; Twenge, 2023; Vilanova & Ortega, 2017). Se ha reportado que los jóvenes de la generación Z son los que más contacto tienen con las RSV dado que forman parte de sus vidas tanto en los ámbitos educativo, familiar y social como laboral. También han ganado relevancia en este campo los estudios sobre los jóvenes de la generación Y que han experimentado las transformaciones tecnológicas recientes y se han adaptado a estas. Y es que vivimos en una sociedad mass-mediática, posindustrial, digitalizada y posmoderna, todo lo cual determina las identidades de los jóvenes como iuventus digitalis y iuventus ludens (Moral & Ovejero, 2005).

El Instituto Nacional de Estadística de España (INE, 2021) reporta que los sujetos que más participan en las RSV son los jóvenes de entre 16 y 24 años, y que a mayor edad disminuye el uso. En relación con las diferencias en el uso de RSV según la edad, en diversas investigaciones (Barros et al., 2020; Chang et al., 2015; Delfino et al., 2017), tanto sobre la percepción de soledad y el uso de las RSV como sobre los motivos de uso de estas, se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre la edad y el uso de dichas plataformas, los más jóvenes presentaban un mayor uso. En concreto, García-Jiménez et al. (2021) encontraron que el uso de Instagram presenta un crecimiento progresivo a medida que se avanza en edad, hasta los 16 años, cuando decae. Por esto, los más jóvenes son los más vulnerables a desarrollar un uso problemático o excesivo de las RSV (Malo et al., 2018; Santana et al., 2019). En contraste, en otros estudios sobre habilidades sociales y el uso de las RSV o los motivos de uso de estas, no se identificaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad (Akakandelwa & Walubita, 2018; Pérez & Quiroga, 2019; Rivas, 2020). En lo referente al género, en diversos estudios no se han registrado diferencias (Barros et al., 2020; Ndasauka et al., 2016; Pérez & Quiroga, 2019), aunque Fernández et al. (2015) reportaron que las mujeres las usaban más que los hombres. Esta tendencia también se observa asociada a la ansiedad subyacente de tipo cognitivo y motor (Braña & Moral, 2023).

A raíz de la revisión, han de tenerse en cuenta los diferentes motivos de uso de los espacios digitales, los factores determinantes del uso problemático de las RSV y los factores psicoafectivos implicados. Asimismo, no existe acuerdo sobre los usos y abusos de las redes sociales virtuales en función de variables sociodemográficas como la edad y el sexo de los usuarios. A partir de lo anterior, se considera relevante estudiar los motivos y el uso problemático de las RSV, ya que forman parte de los diferentes ámbitos de la vida social cotidiana contemporánea, así como su análisis vinculado a la percepción de soledad y al repertorio de HHSS.

Objetivos e hipótesis

El objetivo principal del estudio es analizar el uso de las RSV por parte de los jóvenes adultos españoles en función de los motivos personales de uso, las habilidades sociales y el grado de soledad percibido. Se propone un análisis diferencial entre la generación Z y la generación Y, por lo que el rango de edad se establece entre 18 y 40 años. Los objetivos específicos incluyen, en primer lugar, identificar la frecuencia de uso de las RSV y los motivos (interacción, entretenimiento, aprendizaje, evasión o escape, o alivio de aburrimiento). Asimismo, se evalúa el uso de las RSV con el fin de determinar si este es moderado o excesivo. También se evalúan las HHSS de los participantes en lo referente a la autoexpresión en situaciones sociales y la relación con el uso de las RSV. Se identifica si hay relaciones entre la percepción de soledad, los déficits en HHSS y el uso de las RSV. Finalmente, se determina si existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad, el nivel de escolaridad y el género en el uso de las RSV.

Con relación a las hipótesis, se prevé que (H1) los motivos de entretenimiento, interacción social y aprendizaje se relacionarán positivamente con el uso de las redes. (H2) Habrá correlación positiva entre el uso de las redes y la percepción de soledad, así como inversa respecto a las HHSS. (H3) Existirán diferencias estadísticamente significativas en el uso problemático de las redes en función de la edad, de modo que a mayor edad menor uso. (H4) No se esperan diferencias estadísticamente significativas por género o nivel de escolaridad en el uso de las redes.

Método

Tipo de estudio y diseño

De acuerdo con Ato et al. (2013), se trata de un estudio exploratorio, correlacional, comparativo y de corte transversal, en el que se analizan las relaciones entre las variables medidas en un momento temporal. Se ha tomado como variable dependiente el uso de las RSV y como variables independientes el género, la edad, los motivos de uso, la percepción de soledad y las habilidades sociales. Por otra parte, se aplicó un diseño ex-post facto, pues no se tuvo control sobre las variables ni sobre la clasificación de los sujetos.

Participantes

Han participado un total de 251 personas seleccionadas mediante un muestreo intencional, con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años (X = 26.33 y DT. = 5.91), de los cuales el 56.6% eran mujeres (n = 142), el 40.6%, hombres (n = 102) y un 2.8% se autoclasificaron en "otro" (n=7). La distribución por generaciones estuvo igualada, el 50.2% (n=126) pertenecía a la generación Z (jóvenes entre 18 y 28 años), y el 49.8% (n =125) a la generación Y (rango de 29 a 40 años). En cuanto al nivel de escolaridad, el 5.6% completó la educación secundaria obligatoria (ESO) (n = 14), el 37.1% cursó bachillerato o formación profesional (FP) de grado medio o superior (n = 93) y el 57.4% finalizó estudios universitarios (n = 144).

Instrumentos

Escala de motivos de uso de las redes sociales elaborada por Barrera (2018) y validada en jóvenes universitarios.

Consta de un total de 28 ítems, los cuales están agrupados en cinco factores referidos a los siguientes motivos: 1) de utilidad interpersonal o interacción (α = .726), 2) de entretenimiento (α = .795), 3) de aprendizaje (α = .802), 4) de evasión o escape (α = .844) y 5) de alivio de aburrimiento (α = .764). El formato de respuesta es de tipo Likert 5, donde 1 = nunca y 5 = siempre. Se realizó el análisis de fiabilidad de alfa de Cronbach general de α = .877 y para los factores unos valores entre .708 - .831. En el apartado de resultados la escala se denomina escala de motivos de uso.

Escala de adicción a las redes sociales de Cabero y Valencia (2019), validada en adolescentes y jóvenes mexicanos. Está integrada por 26 ítems distribuidos en cuatro factores: 1) problemas (α = .84), cuando la persona pasa tanto tiempo conectada a la red que acaba teniendo efectos negativos en su vida; 2) satisfacción (α = .83), cuando la conexión a internet se vuelve placentera para el sujeto y supera así sus problemas de obsesión; 3) obsesión por estar informado (α = .83), cuando la persona siente que si no está en las redes sociales se está perdiendo de cosas que están pasando en el mundo; y 4) necesidad/obsesión por estar conectado (α = .78), cuando el sujeto presenta síntomas de abstinencia por no estar conectado a la red y, por ello, siente la necesidad de estar constantemente dentro de ella. El valor de alfa de Cronbach total reportado por los autores es de .93, en este caso se obtuvo un a = .889 y para los factores unos valores de entre .705 - .801. En cuanto al formato de respuesta este es de tipo Likert 5, donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. En el apartado de resultados, dicha escala se denomina escala de uso de las redes.

Escala de habilidades sociales de Gismero (2008), que evalúa la capacidad de aserción y las habilidades sociales en adolescentes y adultos. Está compuesta por 33 ítems repartidos en seis factores: 1) autoexpresión en situaciones sociales, 2) defensa de los propios derechos como consumidor, 3) expresión de enfado o disconformidad, 4) decir no y cortar interacciones, 5) hacer peticiones y 6) iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. Se evalúan las habilidades sociales en condiciones de interacción comunicativa cara a cara. Para esta investigación solo se utilizaron los ocho ítems del factor 1, todos ellos invertidos. Específicamente, se alude a evitar reuniones sociales por temor a hacer el ridículo, a las dificultades de expresión de los sentimientos y de opiniones ante los demás, entre otras. Por su parte, Gismero (2010) halló que este factor presenta un valor de alfa de Cronbach de .70. En este caso, se o btuvo un a = .823. El formato de respuesta es de tipo Likert 4, donde 1 = no me identifico en absoluto y 4 = muy de acuerdo.

Escala de Soledad de UCLA (University of California at Los Angeles) de Russell et al. (1978) traducida y adaptada al español (Vázquez & Jiménez, 1994). Consta de 20 ítems, de los cuales nueve están formulados en sentido inverso. La fiabilidad de la escala en este estudio es de .944, dato similar al obtenido en el estudio de adaptación (a = .939). El formato de respuesta es de tipo Likert 4, donde 1 = nunca y 4 = a menudo.

Además de las cuatro escalas, se añadió un bloque de preguntas para recoger datos referidos a la edad, el género, el nivel de estudios, las RSV utilizadas, la frecuencia de uso y el tiempo invertido al día en estas.

Procedimiento

La aplicación de las escalas se realizó a través de un formato en la plataforma Google Forms, distribuido en línea a través de las redes sociales virtuales y aplicaciones de mensajería instantánea. La información fue recogida desde el 21 de abril hasta el 19 de mayo de 2022. Se les informó a los sujetos que la participación era totalmente anónima y voluntaria, respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales 3/2018 del Gobierno de España (Boletín Oficial del Estado [BOE], 2018). Los individuos que decidieron participar dieron su consentimiento previo para utilizar los datos con fines de investigación.

Aspectos éticos

El consentimiento informado y el procedimiento de la investigación se ciñeron a los lineamientos éticos de la Declaración y Acuerdos de Helsinki, así como de la American Psychological Association (2020) para la investigación con humanos a través de medios digitales. El proyecto de investigación fue evaluado y aprobado por un comité institucional contando con la conformidad para ser presentado como trabajo final de grado, y así fue refrendado por el tribunal correspondiente. Teniendo en cuenta el tipo de investigación, con datos anónimos recogidos mediante un procedimiento en línea, así como valorando la temática psicosocial y la ausencia de evaluación de constructos psicológicos de tipo clínico, se considera que no entraña riesgos para los participantes en el estudio (Mondragón, 2007).

Análisis de datos

Para analizar los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS en su versión 25 y la eta al cuadrado (r|2) para medir el tamaño del efecto (Lenhard & Lenhard, 2016). En cuanto al género, no se incluyeron los sujetos pertenecientes a la categoría "otro" (n=7) debido a que su representación era reducida (2.8%). Se procedió a analizar la normalidad de los datos mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov optando por estadística no paramétrica ante el incumplimiento de los supuestos. Para realizar las correlaciones se empleó la prueba no paramétrica del coeficiente de correlación de Spearman. Por otro lado, para realizar las comparaciones de medias se llevaron a cabo las pruebas de U de Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis, la primera para las variables género y edad, debido a que estaban formadas por dos niveles de respuesta, y la segunda para la variable nivel de estudios, formada por tres niveles de respuesta.

Resultados

En primer lugar, respecto al análisis de los usos de las plataformas digitales, en el apartado de redes sociales que utilizan, los participantes refirieron que instagram es la RSV más utilizada (87.2%), seguida de YouTube (7%), Twitter (71.2%), Facebook (41.6 %), TikTok (41.%), Twitch (26.8 %), LinkedIn (26.4%), Pinterest (20.4%) y Snapchat (6.8%). No se incluyó la aplicación WhatsApp, porque no existe acuerdo en considerarla o no como una RSV. En cuanto a la frecuencia de uso, un 97.2% de los sujetos reportaron utilizarlas todos los días, mientras que un 1.6% entre dos y tres días, un 0.4% entre cuatro y cinco días y un 0.8% una vez a la semana. Por último, en tiempo de uso de las RSV, los un 50% de los individuos las utiliza entre una y dos horas, un 28.8% entre tres y cuatro horas, un 12.4% más de cinco horas y un 8.8% menos de una hora.

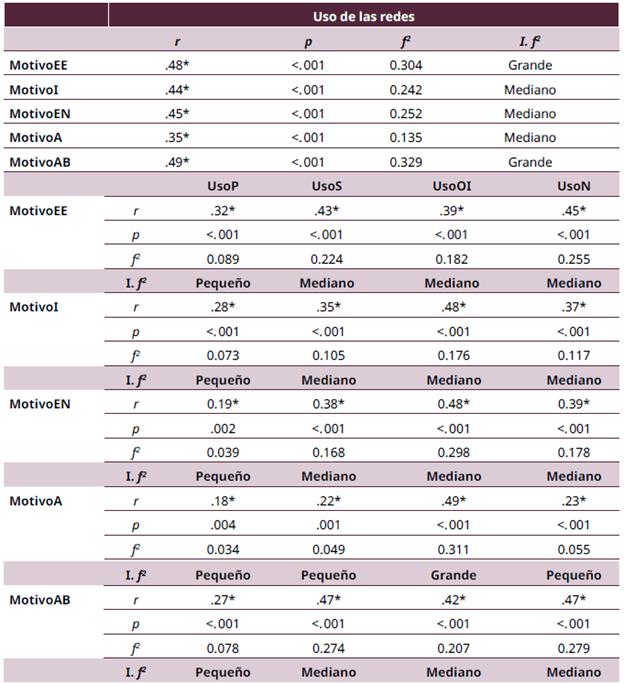

Para contrastar la primera hipótesis en la que se planteaba que los motivos de entretenimiento, interacción y aprendizaje se relacionan positivamente con el uso de las redes, se empleó la prueba de correlación de Spearman, en la que para todos los factores de la escala motivos de uso se obtuvieron unos coeficientes de correlación de entre .35 - .49 (Tabla 1). Se comprobó que el motivo de alivio de aburrimiento es el que obtuvo correlaciones más altas. Se observó que los motivos de evasión o escape y de alivio de aburrimiento poseen grandes tamaños del efecto (f 2 = 0.304 y f2 = 0.329; respectivamente), sin embargo, los motivos de uso de utilidad interpersonal o interacción, de entretenimiento y de aprendizaje presentan unos tamaños del efecto medianos (f = 0.242, f 2 = 0.252, f = 0.135; respectivamente).

También se analizó si existían correlaciones entre los factores de la escala "motivos de uso" con los factores "uso de las redes", y se hallaron correlaciones positivas (p < .05, r = .18 - .49).

Tabla 1 Correlaciones "uso de las redes" con factores "motivos de uso" (Prueba coeficiente de correlación de Spearman)

Nota: I.f = interpretación tamaño del efecto, MotivoEE = motivo de escape o evasión, Motivol = motivo de utilidad interpersonal o interacción, MotivoEN = motivo de entretenimiento, MotivoA = motivo de aprendizaje y MotivoAB = motivo de alivio de aburrimiento. UsoP = uso "problemas", UsoS = uso "satisfacción", UsoOI = uso "obsesión por estar informado" y UsoN = uso "necesidad / obsesión por estar conectado".

* La correlación es significativa en el nivel .01 (bilateral).

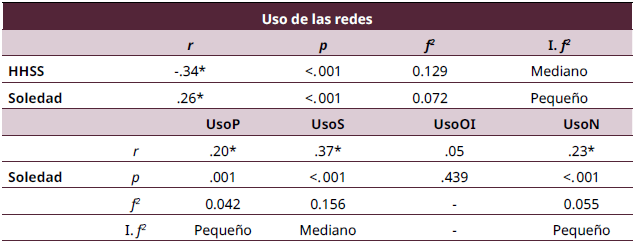

Tal como se hipotetizó, se obtuvo una correlación positiva entre percepción de soledad y uso de las redes (r = .26, p < .05) y de tipo negativo respecto a las HHSS (r = -.34, p < .05), y un tamaño del efecto pequeño (f = 0.072) y mediano (f 2 = 0.129), respectivamente.

Al analizarlo por factores (Tabla 2) se halló que los factores de uso "problemas, satisfacción y necesidad/ obsesión por estar conectado" correlacionan positivamente con la variable soledad (p < .05). Por otro lado, los tamaños del efecto que se hallaron fueron pequeños para los factores de uso "problemas y necesidad/ obsesión por estar conectado" (f 2 = 0.042 y f = 0.055; respectivamente), en cambio para el factor de uso "satisfacción" fue mediano (f 2 = 0.156).

Tabla 2 Correlaciones "uso de las redes" con "HHSS" y "soledad" (Prueba coeficiente de correlación de Spearman)

Nota: I.f = interpretación tamaño del efecto, UsoP = uso "problemas", UsoS = uso "satisfacción", UsoOI = uso "obsesión por estar informado" y UsoN = uso "necesidad/obsesión por estar conectado".

* La correlación es significativa en el nivel .01 (bilateral).

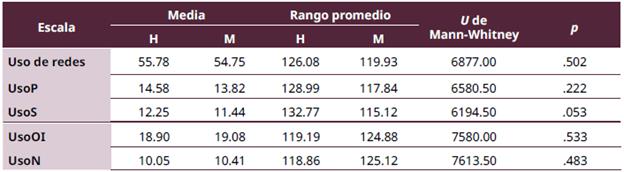

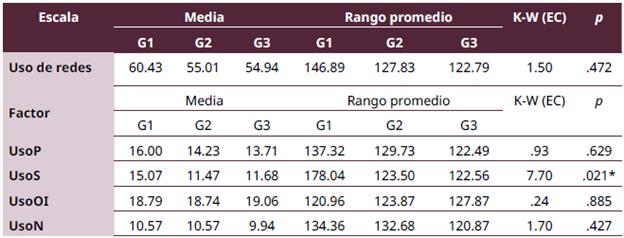

Para contrastar la tercera hipótesis, se empleó la prueba U de Mann-Whitney para muestras in dependientes a fin de comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre la edad y el uso de las RSV. Como se expone en la Tabla 3, existen diferencias estadísticamente significativas, los jóvenes de la generación Z usan más las RSV en comparación con los de la generación Y, si bien el tamaño del efecto es pequeño. En este caso, también se llevaron a cabo comparaciones de medias para las variables edad y uso de las RSV por factores, y se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en los factores de uso "satisfacción y necesidad/ obsesión por estar conectado" (p < .05); en ambos casos se observó que los nativos digitales realizan un mayor uso de las RSV en relación con dichos factores. El tamaño del efecto fue pequeño (n 2 = .02 y n 2 = .029; respectivamente).

Tabla 3 Uso de las redes sociales en función de la edad

Nota: η 2 = interpretación del tamaño del efecto, UsoP = uso "problemas", UsoS = uso "satisfacción", UsoOI = uso "obsesión por estar informado" y UsoN = uso "necesidad/obsesión por estar conectado". *El nivel de significación es de .05.

Por último, se ha comprobado que no existen diferencias estadísticamente significativas entre en el uso de las redes sociales según el género ni en la escala general (U = 6877.00, p = .502) ni en ninguno de los factores (Tabla 4). Tampoco existen diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos de escolaridad con relación al uso de las redes, si bien al analizar por factores se obtienen diferencias en el factor de uso "satisfacción" (p < .05, Tabla 5). En concreto, son los individuos del grupo de nivel de escolaridad 1 (estudios hasta la ESO) los que usan más las RSV respecto a los otros dos niveles (Bachillerato o FP y estudios universitarios), si bien el tamaño del efecto es pequeño tanto a nivel general como por parejas (n2 = .023 en general, n2 = .011 para los grupos 3-1 y n2 = .016 para los grupos 2-1).

Tabla 4 Uso de las redes sociales en función del género

Nota: H = hombres, M = mujeres, UsoP = uso "problemas", UsoS = uso "satisfacción", UsoOI = uso "obsesión por estar informado" y UsoN = uso "necesidad/obsesión por estar conectado".

* El nivel de significación es de .05.

Tabla 5 Contraste de hipótesis para la variable "nivel de escolaridad" en función del "uso de las redes"

Nota: K-W (EC) = Kruskal-Wallis, estadístico de contraste, G1 = estudios hasta la ESO, G2 = estudios de bachillerato o FP grado medio o superior, G3 = estudios universitarios, UsoP = uso "problemas", UsoS = uso "satisfacción", UsoOI = uso "obsesión por estar informado" y UsoN = uso "necesidad/obsesión por estar conectado".

*El nivel de significación es de .05.

Discusión

El objetivo principal del presente estudio es analizar el uso que jóvenes y adultos jóvenes españoles, entre 18 y 40 años, adscritos a las denominadas generación Y (con un rango de 29 a 40 años) y generación Z (jóvenes entre 18 y 28 años) dan a las RSV en función de los motivos personales de uso, las habilidades sociales y el grado de soledad percibido.

El uso de las RSV está muy extendido entre los nativos digitales (Piscitelli, 2008; Prensky, 2011) y se asocia con una tendencia a la búsqueda de sensaciones nuevas, en especial entre los jóvenes de la generación Z (Twenge, 2023). En este sentido, respecto a las motivaciones de uso, según Akakandelwa y Walubita (2018), los jóvenes utilizan las RSV por motivos relacionados con la interacción social y la búsqueda de información, en concreto, para comunicarse con sus amigos y familia, y por motivos académicos respectivamente. De forma similar, Cruz (2018) identificó que el motivo de información tiene especial relevancia en el uso de las RSV por parte de los jóvenes para estar al día de las noticias incluyendo, además, el entretenimiento. Sin embargo, al analizar los motivos de uso de RSV en este estudio se ha hallado que el motivo de alivio de aburrimiento es el más importante, seguido del de evasión o escape, lo cual es un resultado similar al de Barrera (2018) con población universitaria. En cuanto al motivo de evasión o escape, este puede explicarse porque las personas que presentan elevados niveles de soledad tienden a recurrir a las tecnologías para compensar dicho sentimiento (García, 2021; García, 2018). Ahora bien, Pérez y Quiroga (2019) añaden que este medio para disminuir el malestar derivado del sentimiento de soledad no resuelve la situación, pues no elimina el malestar y, a largo plazo, lo mantiene porque la persona deja de explorar otras alternativas más eficaces.

En lo referente a los resultados descriptivos, se ha comprobado que Instagram, YouTube y Twitter están entre las plataformas más utilizadas por los participantes (87.2 - 71.2%, respectivamente), y que Facebook no tuvo tanta representación (41.6%). Esto puede ser debido a la masificación de Instagram en los últimos años que, al incorporar nuevas herramientas, ha sustituido el uso de Facebook. De modo análogo, Pérez y Quiroga (2019) hallaron que la red social Instagram es la más popular, seguida de Facebook. A su vez, Tarullo (2020) identificó que Instagram está entre las RSV más utilizadas, encontrándose después con menor representación Facebook, Twitter, YouTube y Snapchat. Resultados similares han sido obtenidos en estudiantes adolescentes (véase Reynoso, 2022), confirmándose que dedican más de cinco horas al día al uso de las RSV, lo cual puede llevar a dificultades académicas y bajo rendimiento (Valencia, 2019). Por su parte, Rivas (2020) observó que el 93.3% de los jóvenes usan Instagram todos los días durante una y tres horas, observación similar a los resultados obtenidos en este trabajo, donde el 97.2% de los sujetos recurren a las RSV diariamente, y el 50% las usa entre una y dos horas. Este tiempo dedicado es considerablemente inferior al de cinco horas y media hallado por Fernández-Rovira (2022) en jóvenes españoles de 15 a 26 años. Los hallazgos de este estudio confirman que las RSV están muy incorporadas al estilo relacional de los jóvenes contemporáneos, si bien con base en la frecuencia de uso y el tiempo de dedicación no se considera que, en general, su uso sea abusivo.

Todos los motivos de uso que fueron estudiados se correlacionan con la utilización de las RSV, así como con todos los factores de la escala de redes, lo que confirma la tendencia encontrada en estudios previos. Se han hallado correlaciones positivas entre la percepción de soledad y el uso de las RSV, al igual que en otras investigaciones (Barros et al., 2020; Bazán & Limay, 2022; Mamun et al., 2020; Ndasauka et al., 2016; Pérez & Quiroga, 2019). Específicamente, las correlaciones de uso con la percepción de soledad más elevadas se encuentran entre el factor de uso "satisfacción y necesidad/ obsesión por estar conectado", siendo más relevante el primero (f 2 = 0.156, tamaño del efecto mediano). Esto último nos puede indicar que la mayoría de los sujetos que presentan alto grado de soledad recurren a las RSV porque les genera placer usarlas. Asimismo, se encontró que cuanto menos desarrolladas estén las habilidades sociales más se consultan estos medios digitales, lo que está en consonancia con los estudios previos (Araoz et al., 2021; Estrada et al., 2021; Vázquez et al., 2020), donde se obtuvieron correlaciones negativas entre las HHSS y el uso de las RSV. En esta misma línea, Klimenko et al. (2021) comprobaron que los déficits en habilidades so-cioemocionales en los adolescentes se asocian a mayor riesgo de adicción a las redes sociales. Específicamente, nuestros resultados abundan en la relación entre las dificultades de autoexpresión en situaciones sociales, factor evaluado de la escala de HHS de Gismero (2008) y el uso excesivo de las RSV, lo cual refrenda la misma tendencia hallada en otros estudios (Delgado et al., 2016; Mejía et al., 2014).

Respecto a los antecedentes hay resultados contradictorios en lo relativo a las diferencias de uso de la RSV en función de la edad, encontrando por una parte que no hay diferencias estadísticamente significativas (Pérez & Quiroga, 2019; Rivas, 2020), pero, por otra, otros autores han comprobado que los más jóvenes son los que realizan un mayor uso de los nuevos espacios tecnológicos (Barros et al., 2020; Chang et al. 2015). Esto mismo se observó en el análisis de resultados, donde la generación Z presenta un mayor uso de las RSV en comparación con la generación Y, aun así, las diferencias no son muy grandes (η 2 = .024; tamaño del efecto pequeño). Cabe señalar, que las diferencias estadísticamente significativas respecto a la edad se encuentran en los factores de uso "satisfacción" y "necesidad/obsesión por estar conectado". Es decir, parece ser que los jóvenes de la Generación Z concebidos como "nativos digitales" (Prensky, 2011; Twenge, 2023) utilizan las RSV por el sentimiento satisfactorio que les genera y porque les ayuda a reducir el malestar que tienen cuando no están conectados a ellas.

Con relación a las diferencias de género en el uso de las redes sociales en Internet, en este estudio no se han confirmado, lo cual va en consonancia con los hallazgos de otros estudios (Barros et al., 2020; Moral & Fernández, 2019; Ndasauka et al., 2016; Pérez & Quiroga, 2019). Sin embargo, parecen existir diferencias en los motivos de uso, siendo el interés por comunicarse mayor en chicas y más vinculado al ocio en varones (Valencia-Ortiz et al., 2020). Asimismo, se han hallado diferencias en la satisfacción con la vida y el uso problemático de internet en las que las mujeres muestran más satisfacción, según Lachmann et al. (2016), si bien en otros estudios las adolescentes tienden a ser más vulnerables a las implicaciones negativas de las conexiones en línea (Marino et al., 2020; Solera et al., 2022).

En cuanto al nivel educativo, en este caso no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en el uso de las RSV, resultado que coincide con el obtenido por Barros et al. (2020). No obstante, cuando se analizó por factores, se identificaron diferencias en el factor de uso "satisfacción" entre el grupo de estudiantes de menor nivel de escolaridad (hasta educación secundaria) respecto a niveles superiores.

Limitaciones

Es preciso señalar algunas limitaciones en este estudio. En primer lugar, el escaso tamaño muestral y la no representatividad, en parte también al utilizar un muestreo no probabilístico por conveniencia, conlleva que los resultados obtenidos no se puedan extrapolar al resto de la población. Asimismo, habría que considerar un posible sesgo de deseabilidad social. Por otro lado, el hecho de haber realizado un diseño de corte transversal no permite establecer mecanismos de influencia ni establecer relaciones causa-efecto. Por último, la mayoría de la literatura revisada se centraba, específicamente, en las redes sociales Instagram o Facebook. A pesar de estas limitaciones, se considera relevante avanzar en este campo de estudio debido a la gran influencia que desempeñan estos medios digitales en la actualidad.

Líneas futuras de investigación

Este estudio arroja datos relevantes que abundan en la dirección de concienciar sobre los usos y abusos de los espacios tecnológicos, así como de potenciar un entrenamiento en habilidades sociales para favorecer el establecimiento de unas buenas relaciones interpersonales cara a cara y virtuales, promover una educación emocional centrada en la regulación de las emociones negativas y en la gestión óptima de las percepciones de soledad en jóvenes. Dado que los motivos más prevalentes frente al uso de las RSV han sido el de alivio del aburrimiento y el de evasión o escape, se propone trabajar en diferentes alternativas para ocupar el tiempo libre y fomentar otras vías más eficaces para aquellos sujetos que presenten percepciones de soledad u otros problemas que los impulsen al uso disfuncional de estos medios tecnológicos, con el fin de evitarlos. En este sentido, se debería intentan potenciar los usos productivos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo humano (Zermeño et al., 2020). Resulta de interés implementar programas de entrenamiento en habilidades sociales con adolescentes (Cacho et al., 2019; Estrada et al., 2022; Flórez & Prado, 2021; Rosa et al., 2002; Wagner et al., 2014) y proyectos enfocados en el tratamiento de los usos problemáticos de las nuevas tecnologías centrados en el uso eficaz de las habilidades sociales (Sánchez et al., 2018). Desde una perspectiva psicosocial, ha de fortalecerse la educación emocional (Postigo et al., 2019; Siguenza et al., 2019) y, específicamente, dada la epidemia de soledad, en términos de Voiskunskii y Soldatova (2019), en esta sociedad digital es necesario promover la prevención de la soledad y el aislamiento social en adolescentes y jóvenes (Soler et al., 2022), potenciando las redes de apoyo social.

También, sería interesante analizar otras variables como la autoestima y el autocontrol, o variables persono-lógicas como la impulsividad, ya que pueden enriquecer los resultados. A su vez, podría ampliarse el rango de edad realizando una comparación con otras generaciones, en especial, con los adultos mayores, cuyos estudios relacionados con las RSV no son tan destacados.