INTRODUCCIÓN

Las playas y dunas son estructuras geomorfológicas ubicadas en las costas de océanos, lagos, estuarios y desembocaduras de los ríos, con un gran dinamismo determinado por factores como el transporte de arena, el oleaje y los vientos, que producen un entorno con funciones ecológicas únicas (Martínez 2012, Espejel et al. 2017, Rangel-Buitrago et al. 2018a). Las playas se ubican entre los límites de la línea de marea baja y alta, finalizando generalmente con formaciones de dunas, por lo que ambos ecosistemas son influenciados por la salinidad, movilidad del sustrato, bajo contenido de nutrientes, temperatura e inundaciones por mareas o lluvias (Martínez 2012).

A nivel mundial, las playas y dunas tienen una gran importancia socioeconómica, considerando que son el escenario propicio para el desarrollo de actividades turísticas y por su uso para la agricultura, ganadería, construcción de infraestructuras urbanas, mercantes y de protección costera (Lithgow et al. 2013, Espejel et al. 2017, García-Lozano et al. 2020). Asimismo, brindan servicios ambientales como la protección de la línea de costa contra la erosión, inundaciones, tormentas y son el refugio de una gran variedad de fauna y flora adaptada a sus condiciones (Hanley et al. 2014, Rangel-Buitrago et al. 2018a).

La degradación de estos ecosistemas se debe principalmente a la actividad humana y a los efectos del cambio climático, que conducen a la pérdida de la biodiversidad, el hábitat y el aumento en la erosión costera (Lithgow et al. 2013, Bessette et al. 2018). Los procesos erosivos a lo largo de las costas alcanzan magnitudes inimaginables, convirtiéndose en un problema importante que pone en riesgo no solo a los ecosistemas, sino también el desarrollo de las actividades humanas. Su mitigación y prevención mediante estrategias de gestión como la protección costera y el uso de soluciones basadas en la naturaleza podrían evitar pérdidas ecológicas, sociales y económicas (Rangel-Buitrago et al. 2018b, Rangel-Buitrago et al. 2020).

La zona costera colombiana comprende 3531 km de línea, dividida en las regiones Caribe y Pacífico continental y Caribe insular (Ospino et al. 2020). En estas costas, las playas arenosas se extienden en aproximadamente 865,3 km (Gómez-Cubillos et al. 2014). Pese a que en el país las playas arenosas tienen un alto valor turístico y recreacional (Gómez-Cubillos et al. 2014), se han identificado al menos 86 puntos que requieren medidas de restauración, reubicación y protección por efectos de la erosión (Klooster 2017, Rangel-Buitrago et al. 2018c). Dicho problema es resultado de factores naturales y antrópicos que se generan en la costa, como es el caso de las intervenciones en los deltas de los principales ríos como el Magdalena, donde la construcción de muelles, carreteras y espolones provoca un gran desequilibrio sedimentario (Rangel-Buitrago et al. 2015). A pesar de la magnitud de la problemática, a la fecha no hay lineamientos técnicos que permitan evitar estas alteraciones.

En las playas y dunas, la vegetación estimula su formación mediante la retención y estabilización de la arena y mitigan la erosión de los suelos (Gracia et al. 2018). Estas características y el hecho de que su uso en la protección costera es de bajo costo y tiene la capacidad de replicación y colonización de grandes áreas, hacen de la vegetación una de las mejores estrategias de restauración para aquellas zonas en donde no es adecuado el uso de las estructuras duras (Feagin et al. 2019). No obstante, la implementa-ción de proyectos de restauración en estos ecosistemas en el país se encuentra aún en etapa exploratoria, pues su gestión se basa principalmente en el uso de las ingenierías duras como los rompeolas (Hernández-Ortíz et al. 2018, Rangel-Buitrago et al. 2018c) y poco en la implementación de soluciones híbridas.

La selección de especies de plantas nativas en áreas degradadas es uno de los pasos iniciales para el desarrollo de los procesos de restauración; siendo una estrategia recomendada por su distribución natural en el área, proporcionar una referencia histórica para el hábitat, y porque poseen adaptaciones que le permiten sobrevivir en las condiciones ambientales del sitio (Rodríguez y Vargas 2007, Giannini et al. 2016). En Colombia, la selección de especies para restauración se ha realizado principalmente en bosques andinos, mediante la evaluación de sus rasgos de historia de vida (RHV), teniendo en cuenta que la posesión de determinados rasgos o características se relacionan íntimamente con la capacidad que tienen para responder a las condiciones ambientales que le rodean (Rodríguez y Vargas 2007, Gómez y Vargas 2011, Navarro-Fernández et al. 2013).

Considerando la necesidad de contar con insumos técnicos para avanzar en el diseño e implementación de soluciones híbridas frente a la erosión, el objetivo de este estudio fue evaluar y priorizar plantas nativas con uso potencial para la restauración de playas y dunas afectadas por erosión costera en Colombia. El trabajo genera información que puede ser usada como punto de partida en proyectos de restauración e identifica necesidades y brechas de conocimiento para el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

Identificación y selección de las especies nativas a ser evaluadas

Para identificar las especies que pudieran ser útiles en la restauración de playas y dunas afectadas por erosión, se consideraron reportes de especies nativas tolerantes a la salinidad y presentes en alguna de las tres regiones costeras de Colombia en ecosistemas de playas, dunas y transicionales. Para ello, se realizó la búsqueda exhaustiva de reportes de plantas con estas características en las bases de datos de JSTOR, ScienceDirect y Google académico, utilizando las palabras clave "vegetación", "composición florística", "caracterización", "playas", "dunas", "ecosistemas costeros", "Colombia", "Caribe colombiano", "Pacífico colombiano", "Islas colombianas". La distribución, origen y biología de las especies reportadas fue confirmada en las bases de datos de Catálogo de plantas y líque-nes de Colombia (Bernal et al. c2019) y la colección en línea del Herbario Nacional Colombiano (www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/search/plants/) del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia; la base de datos de halófitos (eHALOPH) de la oficina de estudios de tierras áridas de la universidad de Arizona (www.sussex.ac.uk/affiliates/halophytes/index.php?content=plantSearch) y Trópicos del jardín botánico de Missouri (www.tropicos.org/home). La taxonomía se basó en el repositorio de listas de verificación del "Catalogue of life", el cual se asocia con el "Global Biodiversity Information Facility" (GBIF) y se rige por el Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas (ICNafp) (www.catalogueoflife.org/). Para la evaluación se excluyeron las especies introducidas identificadas en el Catálogo de plantas y líquenes de Colombia y aquellas que registraron reportes de daños a otras plantas u animales, por tener compuestos alelopáticos o por ser irritantes al manejo según la literatura. El origen geográfico se confirmó mediante las publicaciones de Cárdenas et al. (2011) y Mora-Goyes y Barrera-Cataño (2015), incluyendo en la evaluación solo a las plantas nativas. Así mismo, se excluyeron especies para las que no fue posible encontrar información sobre su biología o ecología.

Evaluación de Rasgos de Historia de Vida (RHV)

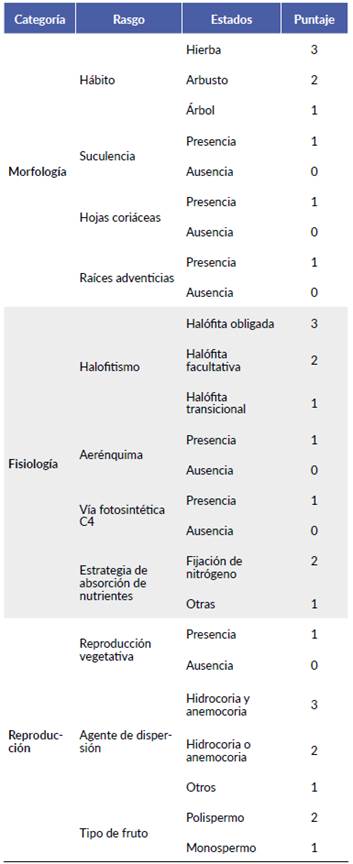

Para la selección de los RHV se tuvieron en cuenta las condiciones ambientales de las playas y dunas como la salinidad del suelo, tiempos de sequía o inundaciones, disponibilidad de nutrientes, entre otros aspectos relacionados con el ciclo de vida de las especies. De este modo, se seleccionaron once rasgos (características morfológicas o fisiológicas de la planta) y 25 estados (expresión de un rasgo) para la evaluación, considerando que cada rasgo se puede expresar en más de una forma según la especie (Cárdenas-Arévalo y Vargas-Ríos 2008) (Tabla 1). A cada estado se le asignó un puntaje, en donde el mejor rendimiento del rasgo ante los retos ecológicos en las playas y dunas recibió la calificación más alta y el menor rendimiento, la más baja. Una calificación de uno y cero se atribuyó en el caso de aquellos rasgos cuyo estado fue Presente o Ausente respectivamente; mientras que se asignó NA a los rasgos con falta de información (Tabla 1).

Análisis de datos

La calificación de los rasgos se realizó mediante la revisión de información en los metabuscadores referenciados, utilizando como palabras de búsqueda los rasgos y especies de interés. Las calificaciones fueron organizadas en una matriz en donde se calcularon los cuartiles respectivos a las calificaciones por las especies en el conjunto de datos, seleccionando como priorizadas aquellas que obtuvieron un puntaje mayor o igual al tercer cuartil (Q3) (puntajes >75 %) y como especies con potencial para la restauración aquellas con calificaciones entre el Q2 y el Q3 (puntajes entre el 55 y el 75 %). Finalmente, para analizar la similitud de las especies evaluadas con base en los rasgos, se realizó un análisis de conglomerados de distancia euclidiana, con el paquete Heat Map (Wilkinson y Friendly 2008) en el programa estadístico R versión 4.0.2 (R Core team c2017).

RESULTADOS

Identificación y selección de las especies nativas a ser evaluadas

De las 90 especies vegetales identificadas en los ecosistemas de playas, dunas y zonas transicionales del país, 16 se descartaron por haber sido reportadas como introducidas y naturalizadas, once por tener registro de ser potencialmente invasoras o dañinas (con compuestos alelopáticos o irritantes al manejo), 36 nativas sin información sobre su halofitismo y dos nativas halófitas sin información sobre su biología o ecología (Anexo 1). En total, se seleccionaron 25 especies para la evaluación de sus RHV considerando que son nativas, tolerantes a la salinidad y con información sobre su biología y ecología (Tabla 2). Estas corresponden a 19 familias botánicas, incluidas Fabaceae con tres especies, seguida de Boraginaceae, Combretaceae, Malvaceae y Poaceae con dos.

Tabla 2 Especies seleccionadas para la evaluación de los rasgos de historia de vida

Regiones costeras colombianas: C= Caribe, P= Pacífico, I= Caribe insular. *Especie con registro supuesto en el país.

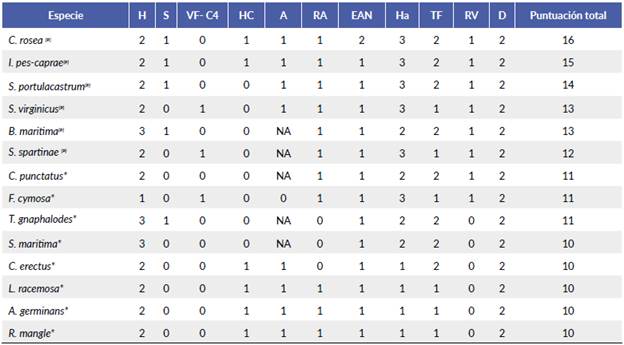

Tabla 3 Listado de especies priorizadas (P) y con potencial (*) para la restauración de playas y dunas según la evaluación de sus RHV

H= Halofitismo, S=Suculencia, VF-C4= Vía fotosintética C4, HC= Hojas coriáceas, A= Aerénquima, RA=Raíces adventicias, EAN=Estrategia de absorción de nutrientes, Ha= Hábito, TF=Tipo de fruto, RV=Reproducción vegetativa, D= Dispersión. NA = sin información.

De acuerdo con su distribución, doce de estas especies se registraron en las tres regiones costeras, cuatro en el Caribe y Pacífico continental, seis en el Caribe continental y Caribe insular y tres se registraron exclusivamente al Caribe continental (Tabla 2). En esta última región, S. spartinae ha sido registrada como supuesta por Giraldo-Cañas (2011) y debe ser corroborada.

Evaluación de Rasgos de Historia de Vida

De las 25 especies ninguna alcanzó la puntuación máxima posible (19 puntos). Sin embargo, se priorizaron seis especies por estar en el tercer cuartil (> 75 %). C. rosea obtuvo la calificación más alta (16 puntos), seguida de I. pescaprae con quince, S. portulacastrum con catorce, S. virginicus y B. maritima con trece y S. spartinae con doce (Anexo 2). Con una puntuación mayor a diez, es decir, con más del 50 %, se clasificaron a C. punctatus, F. cymosa y T. gnaphalodes con once puntos y S. maritima, C. erectus, L. racemosa, A. germinans y R. mangle con diez puntos (Tabla 3).

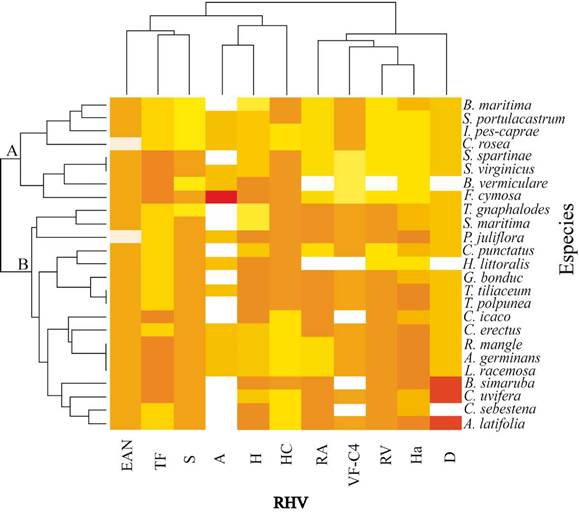

Respecto al análisis de conglomerados, el grupo A correspondió a la mayoría de las plantas priorizadas con excepción de C. punctatus, S. maritima, L. racemosa, A. germi-nans, C. erectus y R. mangle, especies con potencial que se ubicaron en el grupo B en donde están las que obtuvieron un puntaje menor al 50 % y no fueron priorizadas. Este primer grupo se compuso principalmente de las especies con hábito herbáceo, raíces adventicias, reproducción vegetativa, tipo de fruto polispermo y suculencia. C. rosea, que obtuvo la puntación más alta, se ubicó junto a B. maritima, S. portulacastrum e I. pes-caprae compartiendo la mayoría de estos rasgos, a excepción del hábito arbustivo de B. maritima. Mientras que S. spartinae, S. virginicus, B. vermiculare y F. cymosa se unieron por la similitud de características como la vía fotosintética C4 y tipo de fruto monospermo (Fig. 1).

Figura 1 Dendrograma de las especies evaluadas y los rasgos de historia de vida. H= Halofitismo, S=Suculencia, VF-C4= Vía fotosintética C4, HC= Hojas coriáceas, A= Aerénquima, RA=Raíces adventicias, EAN = Estrategia de absorción de nutrientes, Ha= Hábito, TF=Tipo de fruto, RV=Reproducción vegetativa, D= Dispersión. El aumento hacia el color rojo corresponde a la similitud de las especies. El color blanco corresponde a los rasgos sin información (NA) los cuales no influyeron en la agrupación de las especies. A y B = grupos de especies asociadas de acuerdo con estos rasgos en el análisis de conglomerados.

En el grupo B se ubicaron las plantas leñosas con hábito arbustivo y arbóreo (a excepción de la herbácea H. littoralis), sin reproducción vegetativa y suculencia y variaciones en los rasgos entre los subgrupos: (1) presencia de raíces adventicias, halófitas facultativas y hojas coriáceas en las especies de mangle: R. mangle, A. germinans, L. racemo-sa y C. erectus, (2) fruto polispermo y halófitas transicio-nales, como en T. populnea, G. bonduc, T. tiliaceum, C. se-bestena y A. latifolia y (3) la fijación de nitrógeno como estrategia de absorción de nutrientes que se compartió entre los dos grupos en C. rosea y P. juliflora (Fig. 1; Anexo 2).

DISCUSIÓN

Si bien en los proyectos de restauración ecológica la selección de la vegetación depende de los objetivos del proceso, para las playas y dunas ésta se basa en un limitado número de especies con características clave que le permiten cumplir la función de acumulación y estabilización del sistema (Ley et al. 2007). Con el fin de brindar insumos para el diseño de comunidades estratégicas, mediante la evaluación de múltiples RHV en este estudio se realizó por primera vez para Colombia la priorización de seis especies vegetales nativas y la recomendación de otras ocho, para la restauración de playas y dunas afectadas por erosión.

En las especies evaluadas, rasgos como las raíces adventicias y el tejido parenquimático, facilitan el transporte de oxígeno en condiciones de anoxia, típicas de zonas inundadas (De la Cruz et al. 2012). La formación de raíces adventicias también está ligada a los suelos inestables, características que en I. pes-caprae y C. rosea, les permite sobrevivir y expandirse en las playas y dunas (Gomes-Neto et al. 2004, Mendoza-González et al. 2014). Por otra parte, rasgos aéreos como las hojas coriáceas que se presentan en respuesta a tensionantes ambientales como el déficit hídrico, radiación solar alta o suelos con bajos contenidos de nutrientes, estuvieron presentes en todas las especies de manglar (R. mangle, A. germinans, L. racemosa y C. erectus). Este rasgo también se ha asociado a la capacidad de mantener bajas tasas de crecimiento y, por tanto, bajos requerimientos de nutrientes en ambientes donde pueden ser limitados (Read et al. 2006, Reef et al. 2010). En contraparte, la suculencia, que es característica en zonas costeras y que permite la acumulación de grandes cantidades de sales, ha permitido que halófitos como S. portulacas-trum y B. maritima sean utilizados en la recuperación de zonas salinas (Lokhande et al. 2009, Debez et al. 2010, Medina 2016).

Con la priorización, C. rosea, I. pescaprae, S. portulacastrum, S. virginicus, B. maritima y S. spartinae, resultaron identificadas para ser usadas en programas de restauración de playas y dunas en el país. Por su distribución natural en los trópicos y subtrópicos, estas especies han sido utilizadas en otros países no solo para la recuperación de suelos salinos (B. maritima y S. portulacastrum), sino también para la restauración de playas por su tolerancia a la salinidad y capacidad para soportar condiciones climáticas variables (e.g. S. spartinae y S. virginicus en Texas), al igual que I. pes-caprae y C. rosea para la recuperación de dunas en Australia, Taiwán y Brasil por ser pioneras en estos ecosistemas (Gomes-Neto et al. 2004, Jones y Hanna 2004, Bibby y Lamaro c2013, Tong y Lin 2016).

En cuanto a las ocho especies identificadas con uso potencial, L. racemosa, A. germinans, R. mangle y C. erectus han sido utilizadas ampliamente para la recuperación de las zonas costeras a nivel mundial, siendo claves en la adaptación frente al cambio climático (Tovilla-Hernández et al. 2004, Yáñez-Arancibia et al. 2010, Casasco et al. 2014, Judd et al. 2017). En Colombia existen experiencias previas en su propagación y uso en la restauración de los manglares (Álvarez-León 2003, Rodríguez-Rodríguez et al. 2021), ecosistemas que han demostrado reducir entre tres a quince veces las tasas de erosión de las zonas costeras con alto oleaje (Sánchez-Núñez et al. 2019).

Por su parte, para las otras plantas con potencial se ha encontrado lo siguiente: T. gnaphalodes se ha recomendado en países como Estados Unidos para la restauración de dunas y zonas costeras al ser tolerante a los suelos y niebla salina e importante en la prevención de la erosión (Williams 2007, Brown et al. c2018). Aunque para F. cymosa, S. maritima y C. punctatus no se encontraron registros sobre su uso en la restauración de playas y dunas, F. cymosa se ha sembrado en Hawái para la restauración de zonas ribereñas y carreteras por su tolerancia a la salinidad, el viento y la sequía (Baldos et al. 2017). C. punctatus, según Lonard y Judd (2009), jugó un papel importante en la protección costera y estabilización de material arenoso dragado en Texas. Asimismo, esta especie junto con S. maritima han sido recomendadas por Williams (2007) para la restauración de dunas costeras en Florida por colonizar playas recientemente estabilizadas.

En las playas y dunas, la vegetación se organiza en función de las condiciones ambientales que les rodean, determinando una zonación desde la playa hasta el interior (Ley et al. 2007). De acuerdo con esto, la agrupación de las especies en el dendrograma, podría estar relacionada con su distribución. De hecho, según Williams (2007), la zona frontal de las dunas se estabiliza con la presencia de especies rizomatosas y de porte bajo (e.g. S. virginicus, C. rosea, I. pescaprae, S. portulacastrum, T. gnaphalodes y C.

uvifera) características predominantes en las especies del grupo A. Para el caso colombiano, esto se confirma para S. virginicus que se registra sobre la berma de las playas del Parque Vía Isla de Salamanca junto a Melochia tomentosa L. , que no pudo ser evaluada por falta de información sobre su biología (Gómez et al. 2017) (Anexo 1). Para las especies leñosas de hábito arbóreo y arbustivo que componen principalmente el grupo B, Williams (2007) las ubica en la parte trasera de las dunas y la zona de transición con otros ecosistemas en donde las condiciones ambientales suelen ser más estables, registrando a las especies evaluadas C. erectus, C. icaco, C. punctatus y S. maritima.

El uso de las especies identificadas se propone una vez se hayan eliminado o reducido las presiones que llevaron a la degradación de estos ecosistemas y en donde la dinámica sedimentaria permita su establecimiento (Ley et al. 2007). Bajo escenarios más dinámicos, con mayor movilidad de la arena y velocidad del viento, estas pueden usarse junto con otras alternativas ecológicas como los captadores de arena que permiten formar nuevas dunas, rellenar huecos en sus crestas o aumentar su altura y anchura, por lo que su éxito dependerá de los objetivos del proyecto, las características del sistema de captación como su porosidad, distancia y número de filas, y las condiciones de la zona como velocidad del viento, la arena y topografía (Ley et al. 2007, Nordstrom 2008). Esta técnica se ha implementado para la reconstrucción de dunas en sitios como Taiwán, en donde se ha experimentado con diferentes materiales biodegradables para las cercas y la posterior siembra de especies nativas, entre las que se encontró a I. pescaprae (Huang y Yim 2014).

La necesidad de explorar la diversidad y funcionalidad de la vegetación costera del país se evidencia en la falta de información sobre las especies, la carencia de inventarios actualizados y el hallazgo de algunas publicaciones y tesis aún sin publicar (González 2008, Bernal et al. 2014, Gómez et al. 2017). Por ello, un total de 36 de las especies se excluyeron del análisis por falta de información sobre su halofitismo y dos más por ausencia de datos sobre el tipo de dispersión, presencia de aerénquima y reproducción vegetativa (Anexo 1). En algunas de las 25 especies evaluadas, la carencia de información se observó en rasgos como las raíces adventicias, vía fotosintética, reproducción vegetativa y dispersión de los frutos (Fig. 1). Otros rasgos sin información, que podrían ser relevantes para mejorar la selección de las especies y que requieren de un análisis más detallado incluyen la vida útil de la hoja, que está ligado a la estrategia de conservación de nutrientes en hábitats con estrés ambiental, como se registró en las especies de manglar (Cornelissen et al. 2003, Reef et al. 2010); así como la capacidad de rebrote, que permite tener una idea más precisa de la persistencia de las plantas ante los disturbios.

Si bien la caracterización vegetal en las zonas de interés es fundamental para definir la comunidad de referencia y elegir las mejores plantas a ser utilizadas en las estrategias de restauración, este estudio permitió identificar especies clave en las que se propone inicialmente focalizar la atención, la investigación y generación de protocolos de propagación y manejo en diferentes condiciones ambientales. Su inclusión experimental en programas de restauración de playas y dunas permitirá avanzar en el conocimiento necesario para incorporarlas efectivamente en estrategias que permitan hacer frente a los retos que impone la erosión costera en el país.