Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Avances en Psicología Latinoamericana

versión impresa ISSN 1794-4724

Av. Psicol. Latinoam. vol.30 no.2 Bogotá jul./dic. 2012

Adaptación del Cuestionario de Personalidad BIS BAS IPIP a

una muestra de estudiantes universitarios argentinos y análisis

de su relación con patrones de consumo de alcohol

Adaptation of the IPIP-BIS/BAS- Personality Questionnaire to an Argentinean sample of

college students and analysis of its relationship to alcohol consumption patterns

Adaptação do Questionário de Personalidade BIS BAS IPIP a uma amostra de estudantes

universitários argentinos e análise de sua relação com patrões de consumo de álcool

MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ*

MAURICIO FEDERICO ZALAZAR JAIME**

ANGELINA PILATTI***

MARCOS CUPANI****

* Psicóloga. Magíster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento por la Universidad de Granada. Doctoranda de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Facultad de Psicología, Laboratorio de Psicología. Enf. Gordillo esq. Enrique Barros, Ciudad Universitaria (CP: 5000). Teléfono: 0351-4333064 Int. 164. Correo electrónico: victoriamart@gmail.com

** Estudiante de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Facultad de Psicología, Laboratorio de Psicología de la Personalidad. Correo electrónico: mfzalazar@gmail.com

*** Dra. en Psicología. Postdoctorada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Facultad de Psicología, Laboratorio de Psicología. Correo electrónico: angepilatti@gmail.com

**** Doctor en Psicología. Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicet), Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Facultad de Psicología, Laboratorio de Psicología de la Personalidad. Correo electrónico: marcoscup@gmail.com

Para citar este artículo: Martínez, M. V., Zalazar Jaime, M. F., Pilatti, A. & Cupani, M. (2012). Adaptación del Cuestionario de Personalidad BIS BAS IPIP a una muestra de estudiantes argentinos y su relación con patrones de consumo de alcohol. Avances en Psicología Latinoamericana, 30 (2) 304-316.

Fecha de recepción: 14 de octubre de 2011

Fecha de aceptación: 1° de agosto de 2012

Resumen

En el presente estudio se adaptó el Cuestionario de Personalidad BIS BAS IPIP a una muestra de estudiantes universitarios argentinos, realizando los estudios psicométricos pertinentes. El objetivo fue obtener una medida de personalidad que permita discriminar diferentes patrones locales de consumo de alcohol. Los resultados demuestran que la estructura factorial de dos dimensiones (BIS y BAS) es la más adecuada para nuestra población y que conociendo el puntaje obtenido en la escala BAS un 11% de los sujetos pueden ser correctamente clasificados según los patrones de consumo. Los resultados alcanzados son alentadores y pueden considerarse como una opción aceptable para medir las dimensiones BIS/ BAS de personalidad.

Palabras clave: personalidad, impulsividad, BIS/BAS, estudio instrumental, psicometría

Abstract

The aim of this study was to adapt to a sample of Argentine students the Personality Questionnaire IPIP BIS BAS and to obtain a personality measure that allows discrimination among different patterns of alcohol consumption in a local sample. The results suggest that a two-factor structure (BIS and BAS) is the most appropriate for this population. They also show that scores in the Bas scale correctly classified drinking patterns in about 11% of the subjects. General results obtained in the present study are encouraging and can be considered as an acceptable option to measure the BIS / BAS personality dimensions.

Keywords: personality, impulsivity, BIS/BAS, instrumental study, psychometrics

Resumo

No presente estudo adaptou-se o Questionário de Personalidade BIS BAS IPIP a uma mostra de estudantes argentinos realizando os estudos psicométricos pertinentes. O objetivo foi obter uma medida de personalidade que permita discriminar diferentes patrões locais de consumo de álcool. Os resultados demonstram que a estrutura fatorial de duas dimensões (BIS e BAS) é a mais adequada para nossa população e que conhecendo a pontuação obtida na escala BAS um 11% dos sujeitos podem ser corretamente classificados segundo os patrões de consumo. Os resultados alcançados são alentadores e podem considerar-se como uma opção aceitável para medir as dimensões BIS/BAS de personalidade.

Palavras-chave: personalidade, impulsividade, BIS/ BAS, estudo instrumental, psicometria

La Teoría Neuropsicológica de la Personalidad de Gray (1970), conocida actualmente como Teoría de la Sensibilidad al Refuerzo (TSR), propone tres sistemas fundamentales compuestos por mecanismos neurobiológicos que regulan las emociones y la conducta. Uno de los mecanismos, es el Sistema de Aproximación Conductual (BAS, por sus siglas en inglés), que controla la motivación apetitiva. Este sistema es sensible a los estímulos que predicen el comportamiento de recompensa e inicia el acercamiento hacia los incentivos, así como las emociones positivas que se anticipan a la adquisición de la recompensa (por ejemplo, alimentos y parejas sexuales). Se ha propuesto que los individuos altamente impulsivos tienen un BAS muy reactivo, en oposición a los que son menos impulsivos (Depue & Collins, 1999). Otro mecanismo es el Sistema de Inhibición Conductual (BIS, por sus siglas en inglés), que se activa por estímulos condicionados asociados con el castigo o con la omisión de la recompensa (Gray, 1993). Cognitivamente, por medio del BIS, una persona puede realizar una evaluación de las situaciones externas como buena o mala, y según sus expectativas inhibir o no el comportamiento. Este sistema está estrechamente relacionado con el rasgo ansiedad (Arnett & Newman, 2000; Carver & White, 1994). El tercer sistema es el de Lucha-Huida (FFS, por sus siglas en inglés), el cual se ha hipotetizado como un sistema sensible a los estímulos aversivos incondicionados (por ejemplo, estímulos dolorosos por naturaleza), que estaría encargado de mediar las emociones de ira y pánico.

En una reciente revisión (Gray & McNaughton, 2000), el sistema FFS ha sido renombrado como sistema lucha-huida-congelación (FFFS), y estaría encargado de la mediación de los estímulos aversivos, condicionados e incondicionados. Además, se establece que el BAS, es sensible a todos los estímulos apetitivos, tanto condicionados como incondicionados, y que el BIS se activa sólo cuando el objetivo principal de un individuo es lograr una meta que le obliga a avanzar hacia una fuente de peligro (Gray & McNaughton, 2000).

La TSR resulta útil para la comprensión de la etiología de comportamientos adictivos. Hay indicadores que sugieren una relación general entre la motivación hacia el incentivo positivo y la personalidad (Corr, 1999). En este sentido, el deseo de consumir sustancias adictivas es un estado motivacional de incentivo que puede ser explicado por la activación del BAS, dado que dicha activación permite que la persona se esfuerce más en realizar acciones cuyo fin es la recompensa, con independencia de las posibles consecuencias negativas que implica la conducta (Bijttebier, Beck, Claes & Vandereycken, 2009). Así, se ha demostrado que durante la exposición a claves relacionadas con el consumo de alcohol, las personas con altos puntajes en BAS experimentan mayores deseos de consumo de alcohol sumado a una mayor intención por hacerlo (O'Connor, Stewart & Watt, 2009). Además, se observó que frente a dichas claves, se aumentan las ansias o deseo irrefrenable de consumo para evitar el displacer que genera la ausencia de la sustancia (Franken, Muris & Georgieva, 2006; Zisserson & Palfai, 2007). De esta forma, el BAS aparece asociado al consumo de alcohol y de tabaco, así como a la participación en juegos de apuestas entre estudiantes universitarios (Franken, 2002; Franken et ál. 2006; O'Connor et ál. 2009).

Por otra parte, el rol del BIS en relación con el uso de sustancias de abuso es menos claro (Bijttebier et ál., 2009). Por un lado, se reporta una asociación negativa entre el uso problemático de sustancias y la activación del BIS (Franken & Muris, 2006), y por otro lado, se sugiere que el uso de sustancias podría estar asociado a una mayor sensibilidad y, por lo tanto, a la activación del BIS (Jorm et ál., 1999). En este sentido, Kambouropoulos y Staiger (2004) hallaron que en situaciones aversivas o no recompensantes de consumo de alcohol, la sensibilidad del BIS se asocia positivamente con la urgencia negativa, es decir, con mayores ansias de consumo debido a sentimientos displacenteros. Este hallazgo, junto a la consideración de que la activación del BAS también induce ansias de consumo debido a la obtención de posibles recompensas, sugiere la existencia de dos caminos diferentes hacia la ingesta de alcohol, consistentes con la distinción entre ansias por refuerzo positivo, obtención de recompensa relacionado con el BAS y ansias por refuerzo negativo, es decir, ante la desaparición del sentimiento de alivio que produce el alcohol en situaciones de ansiedad, relacionado con el BIS (Heinz et ál., 2003).

Diversas estrategias han sido diseñadas para evaluar el modelo de la personalidad propuesto por Gray. Dentro de los instrumentos más reconocidos e investigados se encuentran el Cuestionario de Sensibilidad al Castigo y Sensibilidad a la Recompensa (CSCSR) (Torrubia, Avila, Molto & Caseras, 2001), la Escala de Motivación Apetitiva (Jackson & Smillie, 2004), la Escala de Recompensa Generalizada y Expectativa al Castigo (Ball & Zuckerman, 1990) y el Cuestionario de Personalidad Gray-Wilson-GWPQ (Wilson, Gray & Barrett, 1990). Sin duda, el instrumento más utilizado es el desarrollado por Carver y White (1994), denominado E-BIS/E-BAS. Este instrumento mide una dimensión del BIS y tres subdimensiones del BAS: sensibilidad a la recompensa (reward responsive), impulso (drive) y búsqueda de diversión (fun). Esta estructura de cuatro factores propuesta por la E-BIS/E-BAS, es apoyada por diversos estudios de análisis factorial exploratorio y confirmatorio (Cogswell, Alloy, van Dulmen & Fresco, 2006; Cooper, Gómez & Aucote, 2007; Müller & Wytykowska, 2005), aunque una estructura de dos factores (BIS y BAS) también ha demostrado ser viable (Barranco Jiménez, Rodarte Acosta, Medina Cuevas & Solís-Cámara Reséndiz, 2009; Franken et ál. 2006).

Recientemente Goldberg (1999), en su banco on-line de ítems de personalidad de dominio público (IPIP, por sus siglas en inglés), propone una versión IPIP de la escala E-BIS/E-BAS de Carver y White (1994). Goldberg plantea un formato de ítems que se caracteriza por su brevedad en cuanto a su extensión y, a la vez, por poseer un mayor grado de contextualización, aspectos que permitirían una mejor adaptación a diferentes contextos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue adaptar la escala BIS/BAS-IPIP realizando los estudios psicométricos pertinentes e investigar su capacidad de predicción sobre diferentes patrones de consumo de alcohol en una muestra local de estudiantes universitarios.

Fase 1

Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 112 estudiantes universitarios de ambos sexos (78.6% mujeres) con edades comprendidas entre 17 y 43 años (M = 18.73, DS = 2.81) que realizaban el curso de ingreso a la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Instrumentos

Consentimiento informado. Información sobre los objetivos del estudio, condiciones de anonimato y confiabilidad de las respuestas brindadas.

Cuestionario de información general. Información sobre edad, sexo, nivel educativo.

Escala BIS/BAS (Carver & White, 1994) versión IPIP (Goldberg, 1999). Comprende 36 ítems que permiten realizar una evaluación de cuatro factores de personalidad: inhibición (In), impulso (I), búsqueda de diversión/placer (BD) y sensibilidad a la recompensa (SR), en dos dimensiones (BIS/ BAS). Cada ítem, redactado en forma de frase, describe comportamientos típicos de las personas. Se solicita al participante que evalúe el grado de precisión con que cada oración lo describe, utilizando una escala de cinco opciones de repuestas (desde muy en desacuerdo con esta descripción de mí mismo, hasta muy de acuerdo con esta descripción de mí mismo). La versión IPIP de Goldberg (1999) reporta una media de correlación ítems-total de las escalas entre r = .27 (BD) a r = .42 (I) y valores alfa de Cronbach desde .60 (BD) a .76 (In).

Procedimiento

Para efectuar la adaptación de la escala BIS/BASIPIP se aplicó el método de traducción directa, donde los 36 ítems de la escala fueron traducidos del inglés al español por tres especialistas de la lengua inglesa. Se compararon las tres traducciones y se realizaron los ajustes idiomáticos necesarios. Esta versión traducida fue administrada a una muestra piloto de estudiantes universitarios. Previamente a la administración, se pidió a cada estudiante su consentimiento informado. Después, con el objetivo de evitar una de las amenazas de validez de los protocolos que es la incompetencia lingüística (Johnson, 2005), se solicitó a cada estudiante que anote o subraye las palabras y/o expresiones idiomáticas poco claras o no cotidianas en su vocabulario. De esta manera, se procuró entender las reglas constitutivas sobre cómo los estudiantes interpretan los actos lingüísticos (Johnson, 2005). La administración de la escala fue colectiva y el tiempo destinado para la aplicación fue de 30 minutos. Por último, para los estudios psicométricos se utilizó el paquete estadístico SPSS 19.

Análisis propuestos

En esta fase de adaptación se realizó un análisis descriptivo de los ítems. En primer lugar, se examinó la media, desviación estándar, distribución de frecuencia, asimetría y curtosis de cada uno de los ítems. Como criterio para evaluar los índices de asimetría y curtosis se consideró como excelente valores entre +1.00 y -1.00, y adecuados valores inferiores a +2.00 y -2.00 (George & Mallery, 2011). El análisis de correlación de cada ítem con el puntaje total de la prueba permite identificar la capacidad del ítem para discriminar (diferenciar) entre los individuos que poseen "más" un rasgo y los que poseen "menos" de ese rasgo. Se considera que los ítems con correlaciones no significativas o bajas con el puntaje total (inferiores a .30) deben eliminarse o revisarse. También se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach para examinar la consistencia interna de cada subescala. Se consideró que si los ítems presentaban asimetría y/o curtosis alta o correlación ítem-total menor a .30, deberían ser revisados. Se contempló la información obtenida en los registros de los estudiantes sobre aquellos ítems considerados dificultosos por contener palabras o expresiones idiomáticas no entendibles o poco habituales en su vocabulario cotidiano.

Resultados

Antes del análisis se evaluó el patrón de valores perdidos, para estimar si este respondía a una distribución aleatoria y así evaluar el porcentaje de estos valores en cada ítem. Se observó que respondían a un patrón aleatorio, no superando el 5% (Tabachnick & Fidell, 2009). En función de ello, se decidió remplazar dichos valores perdidos por el método de Estimación-Maximización (EM). Posteriormente, se obtuvieron los índices de asimetría y curtosis de los 36 ítems. Los valores de ambos índices estadísticos variaron entre -1.09 a .97 (Mdn = -.10) para los índices de asimetría y entre -1.22 a 1.40 (Mdn = -.37) para los índices de curtosis. De los 36 ítems, 29 presentaban valores de asimetría y curtosis entre +1.00 y -1.00, y siete índices inferiores a 2.00. Con respecto al análisis de discriminación de ítems, se observó que para inhibición las correlaciones ítem-total variaron entre .24 y .46 (Mdn = .35), búsqueda de diversión/placer entre .15 y .61 (Mdn = .35), impulso entre .14 y .46 (Mdn = .27), y sensibilidad a la recompensa entre .15 y .45 (Mdn = .28). Se observó que un 44.4% de estas correlaciones presentaron valores menores al punto de corte establecido (< .30). Los índices de confiabilidad para las cuatro subescalas variaron entre .53 (sensibilidad a la recompensa) y .69 (inhibición), valores que están por debajo de los estándares recomendados (α ≤ .70). Finalmente, analizando los comentarios que realizaron los estudiantes sobre el nivel de comprensión de los ítems, se observó que aproximadamente 17% de los ítems presentaron alguna dificultad.

Considerando las observaciones de los estudiantes y los resultados del análisis de ítems, se (a) examinaron los ítems que presentaron índices de asimetría/curtosis elevados, (b) se revisaron los ítems con índices de discriminación bajo, (c) se inspeccionaron los ítems con expresiones idiomáticas no entendibles y (d) se incorporaron nuevos ítems semejantes a los originales, pero utilizando expresiones idiomáticas con un vocabulario más cotidiano para nuestra población. Por lo tanto, para la siguiente fase de adaptación se utilizó una nueva versión BIS/BAS-IPIP compuesta por 53 ítems.

Fase 2

Metodología

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 417 estudiantes universitarios de ambos sexos (71 % mujeres), con edades comprendidas entre 16 y 55 años (M= 19.18, DS = 4.16), que realizaban el curso de ingreso a la carrera de Psicología de la UNC, Argentina.

Instrumentos

Consentimiento informado. Información sobre los objetivos del estudio, condiciones de anonimato y confiabilidad de las respuestas brindadas.

Cuestionario de información general. Información sobre edad, sexo, nivel educativo.

Escala BIS/BAS-IPIP-revisada. Esta escala está compuesta por 53 ítems que permiten realizar una evaluación de cuatro factores de personalidad (inhibición, búsqueda de diversión/placer, impulso y sensibilidad a la recompensa) en dos dimensiones (BIS/BAS). Se solicitó al participante que evalúe el grado de precisión con que cada oración lo describe, utilizando una escala de cinco opciones de respuestas (desde muy en desacuerdo con esta descripción de mí mismo, hasta muy de acuerdo con esta descripción de mí mismo).

Escala BIS/BAS (E-BIS/E-BAS). Se utilizó la versión traducida al español de Barranco Jiménez et ál. (2009) compuesta por 24 ítems. La E-BIS se compone de siete ítems que miden los motivos de evitación o alejamiento de algo desagradable. Las escalas E-BAS incluyen a las tres subescalas: impulso, sensibilidad a la recompensa y búsqueda de diversión/placer. Se solicita al participante que evalúe el grado de acuerdo con cada oración utilizando una escala de cinco opciones de repuestas. Los coeficientes alfa de esta versión fluctúan entre α = .34 para sensibilidad a la recompensa, α = .63 y α = .72 para búsqueda de diversión/placer (Caseras, Ávila & Torrubias, 2003). En esta muestra, los índices de confiabilidad de esta versión variaron entre .55 y .67, valores que están por debajo de los estándares recomendados. Considerando estos valores de confiabilidad, en el estudio de validez convergente se tomaron los recaudos pertinentes.

Cuestionario de Sensibilidad al Castigo y Sensibilidad a la Recompensa (CSCSR). Se utilizó la versión en español de Torrubia (2005), compuesta por 48 ítems con respuestas dicotómicas (Sí-No). Este cuestionario está compuesto por dos escalas: SC (sensibilidad al castigo), que consta de 24 ítems considerados medidas de BIS, y SR (sensibilidad a la recompensa), considerada una medida de BAS. El coeficiente alfa descripto para la escala SC es .83 y para SR .76 (Caseras et ál., 2003). En esta muestra, los índices de confiabilidad de esta versión variaron entre .72 y .82.

Procedimiento

La aplicación de las escalas BIS/BAS-IPIP, EBIS/E-BAS y CSCSR se llevó a cabo en la Facultad de Psicología de la UNC. Previa autorización de los docentes, se administraron colectivamente los protocolos. Se enfatizó la naturaleza voluntaria de la participación y se les entregó una nota de consentimiento informado. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 19.

Análisis propuestos

En esta segunda fase de adaptación de la escala BIS/BAS-IPIP se (a) realizó un análisis descriptivo de los ítems mediante los índices de asimetría y curtosis, (b) se aplicó un análisis factorial exploratorio para establecer la estructura interna de la escala, (c) se verificó la consistencia interna de los factores obtenidos mediante el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, y (d) se realizó un estudio de validez convergente y discriminante con las escalas E-BIS/E-BAS y CSCSR.

Resultados

Análisis descriptivos de los ítems

Se evaluó el patrón de valores perdidos para estimar si respondía a una distribución aleatoria. Dado que dicho patrón no superaba el 5% (Tabachnick & Fidell, 2009), se decidió remplazar los valores perdidos por el método de estimación-maximización. Posteriormente, se identificaron casos atípicos univariados mediante el cálculo de puntuaciones estándar para cada uno de los ítems (z > 3.29, p < .001), y se descartaron 10 casos (la muestra final quedó constituida por N = 407). Para comprobar los supuestos de normalidad de la muestra se realizaron análisis de asimetría y curtosis para cada ítem. Estos resultados permitieron concluir que 47 ítems presentaron índices con valores comprendidos entre +1.00 y -1.00, considerado por la literatura como excelente, cinco ítems presentaron valores inferiores a ±2.00, considerado como adecuado (George & Mallery, 2011). Un último análisis consistió en la prueba de multicolinealidad entre los ítems (Kline, 2011), a los fines de estimar la existencia de variables redundantes (correlaciones inter-ítem de .90 o superiores) para que la solución final sea estable. No se observaron valores superiores a este punto de corte.

Análisis factorial exploratorio

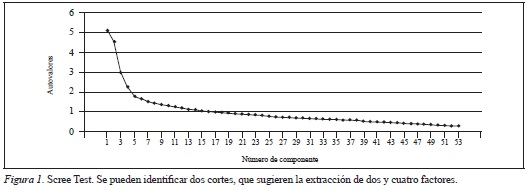

Se realizó un análisis factorial exploratorio con los 53 ítems utilizando como método de estimación el de Componentes Principales. Se optó por este método inicial como un paso previo al análisis factorial ya que brinda información acerca del número máximo de factores (Tabachnick & Fidell, 2009). La medida de adecuación muestral de Káiser-Mayer-Olkin (.759) y la prueba de esfericidad de Barttlet con valores de 4920.63 (df = 1378; p < .000) indicaron la factibilidad de realizar el análisis factorial. La regla Kaiser-Guttman de autovalores superiores a 1 determinó la existencia de 15 factores que explicaron un 55.88% de la varianza de respuesta a la prueba. Tomando en consideración que la regla citada tiende a extraer demasiados factores, se utilizaron otros criterios de selección de factores. Uno de ellos fue el gráfico Scree Test (Catell, 1966), el cual sugirió la extracción de dos factores (figura 1), siguiendo el criterio más conservador de considerar la primera caída en la curva (Thompson, 2002), y cuatro factores siguiendo el criterio más laxo de establecer el punto en que la curva comienza a rectificarse como indicador del máximo número de factores por extraer (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1999). Por otro lado, el análisis paralelo de Horn (HPA; Horn, 1965) señalaba la extracción de siete factores.

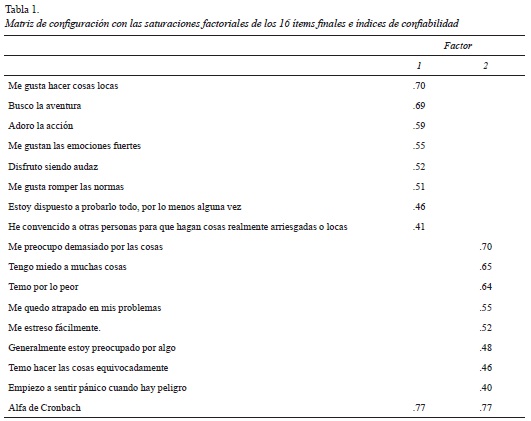

Sobre la base de estos resultados, y siguiendo las sugerencias reportadas en la literatura (Costello & Osborne, 2005), se evaluaron las estructuras obtenidas mediante la extracción de dos, cuatro y siete factores, utilizando ejes principales como método de extracción. Se procedió a analizar distintas soluciones factoriales, a los fines de identificar la estructura más simple y teóricamente relevante. Las diferentes soluciones fueron rotadas mediante la solución ortogonal (Varimax), debido a que la matriz de correlación de los factores presentó coeficientes moderados (inferiores a .30). Producto de la inspección de la matriz, se decidió eliminar aquellos ítems que presentaran pesos factoriales inadecuados (menores a .40), cargas compartidas (superiores a .30) con otro factor y aquellos ítems que no cargaran en ningún factor. También se consideró que cada factor debía poseer, al menos, cuatro ítems con correlaciones iguales o superiores a .40 (Glutting, 2002; Thompson, 2002). De este análisis, la solución factorial más simple y teóricamente relevante es de dos factores. Por lo tanto, se volvió a realizar un análisis factorial con los 19 ítems con el método de ejes principales con la extracción de dos factores, y se mantuvieron los mismos criterios mencionados para la eliminación de ítems de la estructura factorial. De este nuevo análisis se eliminaron tres ítems que presentaban cargas factoriales menores a .40. Los 16 ítems restantes fueron analizados factorialmente y se obtuvo una solución de dos factores teóricamente claros que explicaron un 39.81% de la varianza común de respuestas a la prueba. Los diferentes factores con los respectivos ítems se presentan en la tabla 1.

Análisis de confiabilidad

Para el estudio de consistencia interna se calcularon los coeficientes alfa de Cronbach de cada una de las escalas, encontrándose valores de .77 para ambas escalas, considerados como aceptables por la literatura.

Estudio de validez convergente

Para realizar este estudio se administraron las escalas E-BIS/E-BAS y CSCSR a la misma muestra de la toma original. Para estimar la validez de convergencia entre los dos cuestionarios se analizaron las correlaciones entre los puntajes del BIS/ BAS-IPIP con los puntajes directos de las escalas E-BIS/E-BAS y CSCSR, teóricamente semejantes. Es decir, se espera una correlación positiva entre la escala BAS-IPIP y las tres subescalas: impulso, sensibilidad a la recompensa y búsqueda de diversión/placer de la escala E-BAS y Sensibilidad a la Recompensa (SR) del CSCSR, y una correlación positiva entre la escala BIS-IPIP de la escala E-BIS y la de Sensibilidad al Castigo (SC) del CSCSR.

Considerando que los índices de confiabilidad de las E-BIS/E-BAS fueron levemente satisfactorios, se realizó un análisis de correlación corregida por la atenuación. Este procedimiento permite estimar cuál sería la asociación entre dos variables si la confiabilidad de las medidas fuera perfecta. La mediana de las correlaciones entre las escalas que miden el mismo constructo fue de r = .41, donde las correlaciones variaron en un rango de r = .20 (BAS-IPIP vs. E-BAS-SR) y r = .64 (BIS-IPIP vs. SC), todas estadísticamente significativas (tabla 2). Cuando se controla la confiabilidad de las escalas mediante la correlación por atenuación (rat), se observa una mediana de correlación de r = .60 entre un rango de r = .29 (BAS-IPIP vs. E-BAS-SR) a r = .81 (BIS-IPIP vs. SC). Como criterio para evaluar el tamaño del efecto de las correlaciones, se partió de las indicaciones de Cohen (1988) para la interpretación de la magnitud de tamaños del efecto (pequeños ≤ .10; medio ≥ .30, y grande ≥ .50). Se observó un tamaño del efecto grande entre la escala BAS-IPIP y E-BAS-BD (rat = .79), y la escala BIS-IPIP con E-BIS (rat = .69) y SC (rat = .81).

Fase 3

Metodología

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 119 estudiantes universitarios de ambos sexos (58% mujeres), con edades comprendidas entre 18 y 64 años (M = 24.94, DS=6.38) que cursaban primero (9.2%), segundo (15.1%), tercero (16.0%), cuarto (25.2%) y quinto (32.8%) año de diferentes carreras universitarias (por ejemplo, Abogacía, Ciencias Económicas) pertenecientes a la UNC, Argentina. Solo un 1.7% no respondió qué año estaba cursando.

Instrumentos

Consentimiento informado. Información sobre los objetivos del estudio, condiciones de anonimato y confiabilidad de las respuestas brindadas.

Cuestionario de información general. Información sobre edad, sexo, nivel educativo.

Escala BIS/BAS-IPIP-R. Está compuesta por 16 ítems que permiten realizar una evaluación de las dos dimensiones BIS/BAS. Cada ítem describe comportamientos típicos de las personas. Se solicita al participante que evalúe el grado de precisión con que cada oración lo describe, utilizando una escala de cinco opciones de respuestas. Los índices de confiabilidad en esta muestra variaron entre .74 para BIS y .86 para BAS.

Cuestionario de Consumo de Alcohol (Pilatti, Castillo et ál., 2010). Se utilizaron cuatro indicadores (tipo de bebida de mayor consumo, frecuencia y cantidad de consumo usual y frecuencia de consumo problema) para obtener información acerca de las modalidades de consumo de alcohol de los participantes. Con la finalidad de clasificar a los participantes de acuerdo con sus patrones de consumo de alcohol, se llevó adelante un análisis de clases latentes (LCA). Se desarrollaron modelos de una a cuatro clases latentes, con el fin de lograr el modelo más parsimonioso que ofreciera un buen ajuste a los datos y cumpliera con el supuesto de independencia local (Vermunt & Magidson, 2005). Los modelos fueron comparados en función de tres medidas que consideran la bondad de ajuste y la parsimonia: el Criterio de Información Bayesiana (BIC), el Criterio de Información de Akaike (AIC) y el Criterio de Información de Akaike 3 (AIC3). El modelo de cuatro clases latentes era el que presentaba mejor ajuste. De esta forma, se obtuvieron cuatro clases diferenciadas de consumo de alcohol: abstemios (caracterizados por una elevada probabilidad de no consumir alcohol de manera regular ni problema), bebedores ligeros (caracterizados por una mayor probabilidad de consumir dosis moderadas de alcohol con una frecuencia media y con una alta probabilidad de no presentar consumo problema), bebedores binge o intensivos (con una modalidad de consumo caracterizada por el consumo de una elevada cantidad de alcohol con una frecuencia moderada y una frecuencia entre moderada y alta de consumo problema) y bebedores pesados (caracterizados por una alta probabilidad de consumir con una alta frecuencia una cantidad elevada de alcohol, y con una elevada probabilidad de presentar una mayor frecuencia de consumo problema).

Procedimiento

La Escala BIS/BAS-IPIP-R y el Cuestionario de Consumo de Alcohol fueron administradas por alumnos de cuarto y quinto año de la Facultad de Psicología (UNC), los cuales fueron previamente capacitados. En un primer encuentro, se brindó toda la información necesaria sobre el objetivo de la investigación a aquellas personas interesadas en participar, y además se le brindó a cada sujeto una nota de consentimiento informado. En el segundo encuentro se realizó la administración de las escalas. Los análisis se efectuaron con SPSS 19.

Análisis propuestos

Con el objetivo de valorar la capacidad predictiva de la escala BIS/BAS-IPIP-R se utilizó un Análisis Discriminante Múltiple para explorar si existían diferencias en las variables según la dimensión de personalidad (BIS/BAS) y el patrón de consumo (PC): abstemios, bebedores sociales o ligeros, bebedores binge y bebedores pesados. El objetivo de este análisis es encontrar una combinación lineal de las variables independientes que mejor permita diferenciar (discriminar) a los grupos. Una vez encontrada esta combinación (la función discriminante), podrá ser utilizada para clasificar nuevos casos. Previamente a este estudio se realizó un análisis de los casos perdidos y atípicos, y se verificaron los supuestos de normalidad univariada y multivariada.

Resultados

En una primera instancia se observó que los casos perdidos no superaban el 5%, y se decidió remplazar esta escasa información faltante mediante el método de estimación-maximización. Luego se identificaron casos atípicos univariados mediante el cálculo de puntuaciones estándar para cada uno de los ítems (z > 3.29, p <. 001), y no se descartaron casos. Se observaron valores de asimetría comprendidos entre -.24 y .39, y de curtosis entre -.16 y .07, considerados por la literatura como excelentes (George & Mallery, 2011).

Luego se efectuó un Análisis Discriminante Múltiple utilizando como criterio la pertenencia a uno de los tres grupos de PC de alcohol. Se utilizó el método paso a paso (stepwise), que ingresa las variables en función de su peso, en relación con la función discriminante. En nuestro análisis se obtuvo una función discriminante significativa (λ=.903, F = 6.171, p < .003) que permite diferenciar entre consumidores ligeros y consumidores binge (F (1.116) = 9.696 p ≤ .002), consumidores ligeros y consumidores pesados (F (1.116) = 8.335 p ≤ .005), pero no así entre consumidores binge y consumidores pesados.

La escala BAS evidencia utilidad discriminativa. Un examen de los coeficientes de correlación canónica estandarizados y los centroides obtenidos en el análisis discriminante permite diferenciar un perfil de estudiantes con alto puntajes en BAS, vinculado principalmente con el grupo de consumidores binge y pesados. El porcentaje de casos correctamente clasificado de los estudiantes en los diferentes grupos de consumo, utilizando como predictor la escala de BAS, es del 41.2%, lo que mejora aproximadamente en un 10% la probabilidad a priori de los grupos (33%).

Considerando que la función discriminante permite clasificar correctamente los casos en el grupo de consumidores binge y de consumidores pesados, dependiendo del tipo de probabilidades a priori (grupos iguales o según el tamaño de los grupos) y que entre ambos grupos no se observan diferencias significativas, se procedió a unificar estos dos grupos. Se efectuó nuevamente este análisis y se observó que la función discriminante fue significativa (λ =.904, F (1.117) = 12.448, p ≤ .000) y que permiten diferenciar entre consumidores ligeros y consumidores binge y pesados (F (1.117) = 12.448, p ≤ .000). El porcentaje de casos correctamente clasificado de los estudiantes en los diferentes grupos de consumo, utilizando como predictor la escala de BAS, es del 61.3%, lo que mejora significativamente la probabilidad a priori de los grupos (50%). Estos resultados nos indican que un 11% de los sujetos pueden ser correctamente clasificados en los patrones de consumo si se conoce el puntaje obtenido en la escala BAS.

Discusión

El objetivo de este trabajo fue adaptar el Cuestionario de Personalidad BIS/BAS-IPIP (Goldberg, 1999), en una muestra de jóvenes-adultos argentinos. Como resultado de este trabajo se obtuvo una versión BIS/BAS IPIP revisada que consta de 16 ítems, los cuales conforman una estructura simple de dos factores cuyos ítems presentan cargas factoriales satisfactorias. Asimismo, se obtuvieron índices de confiabilidad adecuados y evidencia de validez convergente entre las E-BIS/E-BAS y el CSCSR. Estos resultados coinciden con los reportados por otros autores en una muestra de sujetos de habla hispana (Barranco Jiménez et ál., 2009) y de diferentes etapas evolutivas (Franken et ál. 2006; Muris, Meesters, de Kanter & Timmerman, 2005), donde la estructura factorial de dos dimensiones, BIS y BAS, es la más simple y parsimoniosa.

Por otro lado, se observó que la dimensión BAS permitió discriminar patrones de consumo de alcohol en jóvenes adultos, aunque su capacidad predictiva se puede considerar moderada (aproximadamente un 11%). En efecto, la dimensión BAS permite discriminar entre consumidores de tipo ligero y consumidores tipo binge, así como también entre consumidores ligeros y consumidores pesados. Sin embargo, no permite discriminar entre consumidores binge y pesados. Estos resultados apoyan y coinciden con otras investigaciones (por ejemplo Franken, 2002; Franken et al. 2006; O'Connor et ál. 2009; Zisserson & Palfai, 2007) sobre la dimensión BAS como predictora de consumo de alcohol, en población normal, asumiendo que se debe a una mayor motivación por obtener y usar sustancias recompensantes (Dawe & Loxton, 2004).

Con respecto a la escala BIS, no se observó relación con el consumo de alcohol. Es posible que estos resultados sean diferentes en población clínica, si se asume el papel del BIS en situaciones de abstinencia y su rol en contextos de refuerzo negativo.

Es necesario considerar las limitaciones de este trabajo al momento de interpretar y generalizar los resultados. En primer lugar, los resultados podrían estar sesgados por la condición de género. En efecto, un porcentaje mayor de las diferentes muestras fue de sexo femenino. Como es sabido hombres y mujeres no consumen en la misma medida y es posible que este factor influya a la hora de consumir una bebida alcohólica. Si bien resultados previos permiten inferir que en principio no habría diferencias en relación con los resultados obtenidos (Dawe & Loxton, 2004; Kambouropoulos & Staiger, 2004; Zisserson & Palfai, 2007), sería adecuado examinar en esta población si la variable género es un mediador entre la dimensión BAS y los diferentes patrones de consumo.

En segundo lugar, relacionado con el punto anterior, la muestra fue homogénea según la edad y el nivel de estudios alcanzados. Si bien los diferentes estudios se han llevado a cabo en las mejores condiciones posibles para asegurar una muestra heterogénea, esta no se encuentra asegurada de manera total. En futuras investigaciones sería necesario utilizar una muestra más representativa de la población, en relación con la edad, ocupación y nivel de estudio alcanzado. De la misma manera, los estudios deberían estar dirigidos a poblaciones clínicas, y no solo a poblaciones universitarias.

En consecuencia, posteriores estudios deberán dar cuenta de la interacción entre dichas características, asumiendo que puntuaciones particulares en las dimensiones BIS/BAS evaluadas a través de la escala BIS-BAS IPIP revisada permiten predecir la probabilidad de ocurrencia de determinados comportamientos.

En general, los resultados alcanzados son alentadores y pueden considerarse como una opción aceptable para medir las dimensiones BIS/BAS de personalidad en estudiantes universitarios argentinos. El presente estudio brinda un aporte sustancial para el estudio de las diferentes dimensiones de la personalidad en el ámbito local y su relación con diferentes perfiles posibles de psicopatología. En este estudio en particular, se ha hecho hincapié en la relación entre dimensiones de la personalidad y consumo de sustancias de alcohol abuso; sin embargo, también se ha demostrado que estos sistemas desempeñan un papel importante en aspectos emocionales tales como la toma de decisión (Suhr & Tsanadis, 2007). En consecuencia, posteriores estudios deberán dar cuenta de la interacción entre dichas características, asumiendo que dimensiones particulares de la personalidad son predictoras de determinados comportamientos, los que a su vez pueden repercutir de forma negativa sobre la cognición y la emoción.

Referencias

Arnett, P. A. & Newman, J. P. (2000). Gray's three-arousal model: An empirical investigation. Personality and Individual Differences, 28, 1171-1189. [ Links ]

Ball, S. A. & Zuckermann, M. (1990). Sensation seeking, Eysenck's personality dimensions and reinforcement sensitivity in concept formation. Personality and Individual Differences, 11, 343-353. [ Links ]

Barranco Jiménez, L., Rodarte Acosta, B., Medina Cuevas, Y. & Solís-Cámara Reséndiz, P. (2009). Evaluación psicométrica de los sistemas de activación e inhibición del comportamiento de adultos mexicanos. Anales de Psicología, 25 (2), 358-367. [ Links ]

Bijttebier, P., Beck, I., Claes, L. & Vandereycken, W. (2009). Gray's Reinforcement Sensitivity Theory as a framework for research on personality-psychopatology associations. Clinical Psychology Review, 29, 421-430 [ Links ]

Carver, C. S. & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 319-333. [ Links ]

Caseras, X., Ávila, C. & Torrubias, R. (2003). The measurement of individual differences in Behavioral Inhibition and Behavioral Activation Systems: A comparison of personality scales. Personality and Individual Differences, 34, 999-1013. [ Links ]

Catell, R. (1966). The Screen Test for the number of factors. Multivariate Behavior Research, 1, 245-276. [ Links ]

Cogswell, A., Alloy, L. B., van Dulmen, M. H. M. & Fresco, D. M. (2006). A psychometric evaluation of behavioral inhibition and approach self-report measures. Personality and Individual Differences, 40, 1649-1658. [ Links ]

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2a. ed.). Hillsdale, NY: Lawrence Earlbaum Associates. [ Links ]

Cooper, A., Gómez, R. & Aucote, H. M. (2007). The behavioural inhibition system and behavioural approach system (BIS/BAS) scales: Measurement and structural invariance across adults and adolescents. Personality and Individual Differences, 43, 295-305. [ Links ]

Corr, P. J. (1999). Does extraversion predict positive incentive motivation? Behavioral and Brain Sciences, 22, 520-521. [ Links ]

Costello, A. B. & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessments, Research and Evaluation, 10 (7), 1-9. [ Links ]

Dawe, S. & Loxton, N. J. (2004). The role of impulsivity in the development of substance use and eating disorders. Neuroscience and Biohevioral Reviews, 28, 343-351 [ Links ]

Depue, R. A. & Collins, P. F. (1999). Neurobiology of the structure of personality: Dopamine, facilitation of incentive motivation, and extraversion. Behavioral and Brain Sciences, 22, 491-569. [ Links ]

Franken, I. H. A. (2002). Behavioral approach system (BAS) sensitivity predicts alcohol craving. Personality and Individual Differences, 32, 349-355. [ Links ]

Franken, I. H. A. & Muris, P. (2006). BIS/BAS personality characteristics and college students substance use. Personality and Individual Differences, 40, 1497-1503. [ Links ]

Franken, I. H. A., Muris, P. & Georgieva, I. (2006). Gray's model of personality and addiction. Addictive Behaviors, 31, 399-403. [ Links ]

George, D. & Mallery, M. (2011). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference 18.0 Update (11a. ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon. [ Links ]

Glutting, J. (2002). Some psychometric properties of a system to measure ADHD among college students. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34, 194-209. [ Links ]

Goldberg, L. R. (1999). A broad-bandwidth, public domain, personality inventory measuring the lowerlevel facets of several five-factor models. En I. Mervielde, I. Deary, F. De Fruyt & F. Ostendorf (Eds.), Personality psychology in Europe (vol. 7, pp. 7-28). Tilburg, The Netherlands: Tilburg University Press. [ Links ]

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, R. C. & Gough, H. G. (2006). The international personality item pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96. [ Links ]

Gray, J. A. (1970). The psychophysiological basis of introversion-extraversion. Behavior Research and Therapy, 8, 249-266. [ Links ]

Gray, J. A. (1993). Framework for a taxonomy of psychiatric disorder. En S. van Gozen, N. van de Poll & J. A. Sergeant (Eds.), Emotions: Essays on emotion theory (pp. 29-59).New Jersey: Lawrence Erlbaum. [ Links ]

Gray, J. A. & McNaughton, N. (2000). The neuropsychology of anxiety. London: Oxford University Press. [ Links ]

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. (1999). Análisis multivariante. Madrid: Prentice Hall. [ Links ]

Heinz, A., Löber, S., Georgi, A., Wrase, J., Hermann, D. & Rey, E. (2003). Reward craving and withdrawal relief craving: Assessment of different motivational pathways to alcohol intake. Alcohol and Alcoholism, 38, 35-39. [ Links ]

Horn, J. (1965). A rationale and test for the number the factors in factor analysis. Psychometrika, 30, 179-185. [ Links ]

Jackson, C. J. & Smillie, L. D. (2004). Appetitive motivation predicts the majority of personality and an ability measure: A comparison of BAS measures and a reevaluation of the importance of RST. Personality and Individual Differences, 36, 1627-1636. [ Links ]

Johnson, J. A. (2005). Ascertaining the validity of individual protocols from web-based personality inventories. Journal of Research in Personality, 39, 103-129. [ Links ]

Jorm, A. F., Christensen, H., Henderson, A. S., Jacomb, P. A., Korten, A. E. & Rodgers, B. (1999). Using the BIS/BAS scales to measure behavioral inhibition and behavioral activation: Factor structure, validity and norms in a large community sample. Personality and Individual Differences, 26, 49-58. [ Links ]

Kambouropoulos, N. & Staiger, P. K. (2004). Personality and responses to appetitive and aversive stimuli: the joint influence of behavioural approach and behavioural inhibition systems. Personality and Individual Differences, 37 (6), 1153-1165. [ Links ]

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3a. ed.). New York: Guilford. [ Links ]

Müller, J. M. & Wytykowska, A. M. (2005) Psychometric properties and validation of a Polish adaptation of Carver and White's BIS/BAS scales. Personality and Individual Differences, 39, 795-805. [ Links ]

Muris, P., Meesters, C., de Kanter, E. & Timmerman, P. E. (2005). Behavioural inhibition and behavioral activation system scales for children: Relationships with Eysenck's personality traits and psychopathological symptoms. Personality and Individual Differences, 38, 831-841. [ Links ]

O'Connor, R. M., Stewart, S. H. & Watt, M. C. (2009). Distinguishing BAS risk for university students' drinking, smoking, and gambling behaviors. Personality and Individual Differences, 46 (4), 514-519. [ Links ]

Pilatti, A., Castillo, D., Martínez, M. V, Acuña, I., Godoy, J. & Brussino, S. (2010). Identificación de patrones de consumo de alcohol en adolescentes mediante análisis de clases latentes. Quaderns de Psicología, 12, 59-73. [ Links ]

Suhr, J. A. & Tsanadis, J. (2007). Affect and personality correlates of the Iowa Gambling Task. Personality and Individual Differences, 43, 27-36 [ Links ]

Tabachnick B. & Fidell, L. (2009). Using multivariate statistics (5a. ed.). Boston: Allyn and Bacon. [ Links ]

Thompson, B. (2002). Exploratory and confirmatory factor analysis. Washington, D.C.: American Psychological Association. [ Links ]

Torrubia, R. (2005, 9 de abril). Cuestionario de sensibilidad al castigo y sensibilidad a la recompensa. Comunicación personal. [ Links ]

Torrubia, R., Ávila, C., Moltó, J. & Caseras, X. (2001). The Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ) as a measure of Gray's anxiety and impulsive dimensions. Personality and Individual Differences, 31, 837-862. [ Links ]

Vermunt J. K. & Magidson J. (2005) Technical Guide for Latent GOLD 4.0: Basic and advanced. Massachusetts: Statistical Innovations. [ Links ]

Wilson, G. D., Gray, J. A. & Barrett, P. T. (1990). A factor analysis of the Gray-Wilson personality questionnaire. Personality and Individual Differences, 11, 1037-1045. [ Links ]

Zisserson, T. & Palfai, T. P. (2007). Behavioral Activation System (BAS) sensitivity and reactivity to alcohol cues among hazardous drinkers. Addictive Behaviors, 32, 2178-2186. [ Links ]