INTRODUCCIÓN

Criticar, en su uso genérico, implica analizar, valorar, tener criterios y tener conocimiento de la materia. Por lo que respecta al valor etimológico, el adjetivo 'crítico' (capaz de discernir) redunda en la noción recogida ya en la acepción principal. Por lo que respecta al origen del término, siguiendo a Leal (2003), se puede hablar, por un lado, del concepto de crítico/crítica como erudición. Es este un uso clásico, atendiendo a su valor filológico. Sin embargo, la dificultad de aproximarse al concepto se refleja en la proliferación del concepto en la denominación de muchas corrientes teóricas, de ámbitos diversos, no siempre relacionados. Este artículo se centra en el uso del adjetivo en disciplinas o corrientes teóricas que han tenido interés para la lingüística y la enseñanza; en concreto, para la enseñanza de las lenguas, para a continuación analizar las creencias de lo que se entiende por el desarrollo de un enfoque crítico entre el profesorado de español como lengua extranjera (de ahora en adelante, ELE), puesto que se parte de la hipótesis de que la sobreabundancia del vocablo "crítico" en teorías y disciplinas muy variadas puede comportar una confusión conceptual cuando se plantea el desarrollo de un enfoque crítico de la enseñanza.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

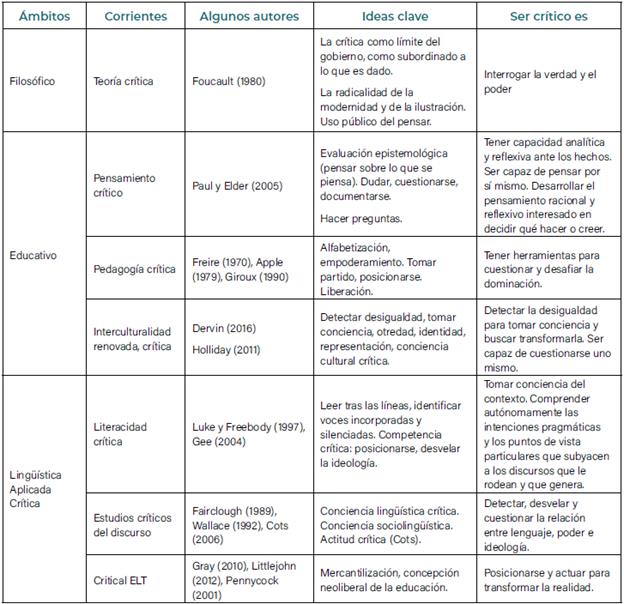

Con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt nace el concepto moderno de 'crítico', entendido como una actitud de cuestionamiento y reformulación de fenómenos sociales, teniendo en cuenta el contexto sociopolítico y económico en que tienen lugar (Siegel y Fernández, 2000; Leal Carretero, 2003). De hecho, la teoría crítica está en el germen de un amplio espectro de corrientes que critican la relación entre poder y discurso, la industrialización de la cultura o la alienación que provoca el capitalismo en el ser humano, entre otros temas. Así, son muchas las disciplinas y corrientes teóricas que parten de una perspectiva crítica, como hecho definitorio de su epistemología, tales como las corrientes teóricas feministas, antirracistas, decoloniales o culturales, por citar algunos ejemplos (Cassany y Castella, 2010). Para acotar el campo, circunscribimos el estado de la cuestión a aquellas consideradas como tal ya en su denominación. Aun con todo, estas siguen siendo muchas y de campos científicos muy diversos, como la matemática crítica, la educación física crítica, entre otras. Un segundo círculo concéntrico de menor diámetro, lo conforman aquellas que directa o indirectamente han incidido en la enseñanza. Lo cierto es que la elevada proliferación de disciplinas denominadas críticas, muchas veces desconectadas entre ellas, puede provocar confusión, como ocurre entre la pedagogía crítica (también denominada sociología de la educación) y el pensamiento crítico, ya que no guardan relación entre sí, más allá de la atribución con que se denominan.

La pedagogía crítica (término acuñado por Giroux, 2003) se embebe de la teoría crítica de la Escuela Frankfurt, también del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham y de teóricos como Gramsci. Parte del supuesto de que la actividad pedagógica no es inocente ni neutral; además, considera que el estudiante está en el centro del proceso educativo, fomentando su autonomía y la toma de decisiones, empoderándolo, en terminología propia de la pedagogía crítica. Desarrollada por Freire (1921-1997), propugna el desarrollo de un modelo de alfabetización basado en concienciar al estudiante sobre su propia realidad, con el fin de convertirse en un agente de cambio y producción cultural (Freire 1967, 1970). Se interesa por desarrollar lo que denominan conciencia crítica, entendida como la comprensión del mundo que permita descubrir las contradicciones políticas y sociales existentes para transformarlas y liberar al individuo. La educación es entendida, pues, como una tarea política y ha de permitir al estudiante desvelar críticamente el mundo. Para ello, Freire considera primordial una pedagogía de la pregunta, esto es, que el estudiante aprenda a hacer y hacerse preguntas que le permitan indagar y cuestionar lo planteado. Desde las premisas de la pedagogía crítica, la educación es concebida, pues, como un espacio para la construcción de una sociedad más justa. En cualquier caso, la pedagogía crítica como tal no ha desarrollado un método crítico general para la enseñanza de lenguas, aunque sus principios generales pueden ser extrapolables (Crookes, 2013).

La otra gran propuesta educativa crítica es la del movimiento del pensamiento crítico (critical thinking), que, aunque no guarda relación en sus orígenes con la pedagogía crítica, sí coincide casualmente con algunos de sus principios. El pensamiento crítico, opuesto al llamado pensamiento egocéntrico, propicia que el estudiante aprenda a razonar y sustentar su pensamiento en cualquier área del conocimiento, mediante la formulación de problemas y preguntas, la documentación y evaluación de la información relevante, entre otros procedimientos.

Acotando ahora la circunscripción del vocablo "crítico" al ámbito de la lingüística, por un lado, y de la enseñanza de lenguas, por otro, deben señalarse diversas corrientes teóricas, si bien tales planteamientos críticos parecen haberse realizado desde postulados teóricos distintos, con poca o nula relación entre ellos, como apunta Yamada (2009). Por un lado, la lingüística aplicada crítica, también denominada lingüística aplicada con actitud, fue propuesta hace ya más de tres décadas por C. Candlin (1990), quien formuló la pregunta: ¿qué ocurre cuando la lingüística aplicada se vuelve crítica? Abarca un conjunto de enfoques -cada uno de ellos con diversidad de planteamientos-, entre los que destacan los trabajos de los estudios críticos del discurso (ECD) o los de literacidad crítica, interesados en investigar el modo en que las relaciones lingüísticas y discursivas se vinculan con las relaciones del poder y de la estructura social (Pennycook, 2001, p. 10).

Por lo que se refiere a la literacidad crítica, hay diversos enfoques englobados bajo esta etiqueta, como se ha dicho. Genéricamente, el interés radica en analizar las relaciones de los usuarios con las prácticas vernáculas y letradas (esto es, las prácticas sociales donde interviene el uso lingüístico tanto en contextos informales como en contextos académicos), así como la relación entre ambos tipos de prácticas, además de interesarse por estudiar el grado de disponibilidad, acceso y apropiación a dichas prácticas. La aplicabilidad didáctica se ha llevado a cabo desde varios enfoques, que comparten un objetivo: que el estudiante sea capaz de apropiarse de nuevos géneros discursivos, en cualquiera de sus manifestaciones, y sea capaz también de interpretar pragmática y contextualmente prácticas vernáculas y letradas. Debe tenerse en cuenta que, en tales planteamientos, se procura contextualizar el alfabetismo, pero sin politizar, en aras de la transformación social; carece, pues, de una crítica al poder y de una visión de cambio (Pennycook, 2001). Leer críticamente significa aceptar la relatividad de cualquier interpretación, incluso la propia; de hecho, cabría subrayar que sobre todo la relatividad de la interpretación propia.

Ahora bien, lo relativo no debe conducir necesariamente a admitir cualquier interpretación, como argumentan sus detractores, sino a una visión plural del mundo y respetuosa con las opiniones ajenas, que no tiene por qué ser neutral ni conformista, ni renunciar a convencer al otro por la única vía del diálogo. En el ámbito del español como lengua extranjera, destacan los trabajos de Martín Peris (2009) y López y Martín Peris (2010), p. 508), en que se plantea cómo abordar el desarrollo de, en palabras de los autores, competencia crítica en estudiantes de ELE. Según estos autores, desde una perspectiva sociocultural, escribir y leer críticamente significan manejar los diversos tipos de discursos desde una actitud activa y una mirada personal, posicio-nándose ideológicamente ante el contenido.

Por otro lado, el movimiento denominado Critical ELT (English Language Teaching) (Crookes, 2003) sigue muy de cerca los parámetros defendidos por Freire y la pedagogía crítica, al analizar las representaciones que aparecen en los libros de texto, investigando a qué ideología responden, no solo los materiales curriculares sino también los currículos de enseñanza del inglés como lengua extranjera.

Respecto a los estudios críticos del discurso (ECD), estos se interesan por investigar los discursos "partiendo de las estructuras sociales que los determinan y sus efectos en estas estructuras" (Fairclough, 1995, p. 36). En cuanto a la aplicabilidad en el aula de estas corrientes debe señalarse, siguiendo a Pennycock, que los ECD tienen sobre todo un interés investigativo más que pedagógico. Aun con todo, destacan los trabajos en esta línea de Fairclough (1992) y Wallace (2003), en el contexto del aula de segundas lenguas. Estos autores se interesan por el desarrollo en el estudiante de lo que ellos denominan la conciencia crítica de la lengua (CCL), como la proyección pedagógica de los ECD (Fairclough, 1989). Se entiende como tal la capacidad de desvelar lo que hay detrás de las prácticas lingüísticas, si bien se necesita ir más allá de simplemente involucrarse con la lectura, el análisis y la actividad deconstructiva para "explicar las formas alternativas de organización social" (pp. 16-17). Wallace (2003) se adentra también, desde los postulados de los ECD, en el desarrollo de la lectura crítica (Critical Reading) en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Del mismo modo, dentro de esta tradición de los ECD, deben entenderse los trabajos de Cots (2006), quien se interesa en fomentar lo que él denomina la actitud crítica para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Por último, otra corriente teórica crítica, aunque no centrada exclusivamente en la enseñanza de lenguas, que toma muchos de los postulados de los ECD, es la denominada interculturalidad renovada (Dervin, 2016; Holliday, 2011).

La definición, por tanto, del objeto de estudio, el desarrollo de un enfoque crítico en la enseñanza de lenguas, y la manera de denominar el resultado de dicho desarrollo (competencia crítica, actitud crítica, pensamiento crítico, etc.) varían según sea el marco teórico del que se parta. La Tabla 1 pretende ser una sucinta aproximación a la diversidad de disciplinas denominadas críticas:

Atendiendo muy sucintamente a lo que tienen en común las disciplinas recogidas en la tabla, desarrollar un enfoque crítico comportará documentarse, cuestionarse y reflexionar sobre el uso de la lengua (en el caso de las disciplinas propiamente lingüísticas) y la realidad. En algunos casos, se añade que tales operaciones se efectúan con el fin de tomar conciencia y transformar la realidad. En otros, se puntualiza que sobre todo se trata tomar conciencia, transformar y/o ampliar el punto de vista propio. Es quizá este último punto el que genera mayor discrepancia: mientras en algunas propuestas se pone el énfasis en desarrollar el posicionamiento ideológico; en otras, lo fundamental es la capacidad de cuestionarse uno mismo, huyendo de pensamientos rígidos y dogmáticos a los que puede abocar, precisamente, la defensa del posicionamiento ideológico, por lo que se entraría en la cuadratura del círculo: fomentar el desarrollo de un enfoque crítico para acabar siendo acrítico con el criterio propio.

En este trabajo se entiende que el desarrollo de un enfoque crítico debe encaminarse a problematizar los hechos, sobre todo el propio criterio, lo que implica el fomento de la reflexión, la empatía, la capacidad de escucha y el enriquecimiento de puntos de vista, etc. Para ello, y siguiendo con los posibles puntos de intersección entre las disciplinas comentadas, el desarrollo de un enfoque crítico deberá potenciar la capacidad de comprender e interpretar el contexto social y de hacerse preguntas.

OBJETIVOS y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Con el intento de seguir en la línea apuntada por los autores anteriores, el objetivo general que nos planteamos en este trabajo es indagar acerca de las creencias que manejan los docentes de lengua sobre el desarrollo de un enfoque crítico en sus clases, para ello es necesario dar respuesta a las siguientes preguntas:

¿Qué creencias de lo que significa desarrollar un enfoque crítico tienen los docentes de lenguas con formación y experiencia?

¿Qué convergencias y divergencias hay entre las creencias de los distintos docentes?

El interés del análisis radica en que conocer las creencias de lo que significa desarrollar un enfoque crítico es un paso necesario no solo para valorar el estado actual sobre el tema, sino también para detectar sus convergencias y divergencias, sobre todo, como paso necesario para la transformación docente, más allá de movimientos pedagógicos.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para comprender cómo los docentes llevan a cabo el desarrollo de un enfoque crítico en la enseñanza de lenguas, es necesario indagar en sus creencias y en cómo estas se manifiestan a través de lo que dicen y hacen. Como afirman Richards y Lockhart (1998, p. 34) "(...) lo que los profesores hacen es un reflejo de lo que saben y creen", por lo que la investigación se plantea cualitativa y etnográfica. Los sistemas de creencias de los docentes están en la base de muchas de sus decisiones y acciones. Estas creencias se van construyendo a lo largo de su desarrollo profesional y parten de aspectos tales como su propia experiencia como alumno de lenguas y como docente, de su propia práctica, de principios basados en la educación o la investigación y también en los derivados de determinados enfoques didácticos (Richards y Lockhart, 1998, p. 36). Woods (1996) enmarca las creencias en un constructo mayor integrado por conocimientos, suposiciones y creencias (BAK por sus iniciales en inglés). Así, este autor entiende conocimiento como lo aprendido y demostrable; suposición como las aceptaciones temporales de hechos, procesos o relaciones que no tienen por qué ser demostrables; y creencias como aquello que se acepta sin que medie un conocimiento convencional o demostrable. Woods afirma que es a través de entrevistas y de las verbalizaciones sobre lo que los profesores hacen como se puede acceder a este BAK y llegar a saber qué incidencia tienen estas creencias en sus acciones didácticas.

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se centra en el análisis de cuatro entrevistas a docentes en activo (con más de diez años de experiencia) de español como lengua extranjera implicados en la formación de profesores. Los cuatro informantes trabajan en la zona metropolitana de una gran ciudad y han seguido procesos de formación continua, además de contar con una licenciatura y formación específica para la enseñanza de lenguas extranjeras, requisitos básicos para ser parte de la investigación. El corpus está formado por un total de cuatro docentes, a quienes nos referiremos con nombres ficticios. Estas docentes se seleccionaron mediante la técnica de muestreo en cadena, esto es, la primera de ellas fue elegida por las investigadoras. A su vez, esta informó de otro posible sujeto susceptible de ser investigado, y así sucesivamente.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

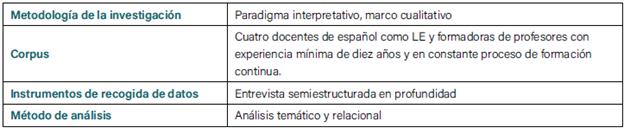

La aproximación al objeto de estudio -las creencias de docentes de ELE sobre qué significa desarrollar un enfoque crítico- exige una investigación en profundidad que es posible desde un paradigma interpretativo, dentro de un marco metodológico cualitativo. Asimismo, la validación de los datos se ha llevado a cabo mediante un proceso de cristalización (Ellingson, 2009), como a continuación se irá detallando. El instrumento utilizado para la recogida de datos ha sido la entrevista en profundidad semiestructurada y no estandarizada, grabada en vídeo, con una duración variable de 45' a 60'. Dicha entrevista se estructuró en torno a dos bloques, uno centrado en la experiencia docente, la formación inicial para la docencia y la formación específica en el desarrollo de un enfoque crítico. Y otro bloque centrado en el desarrollo de un enfoque crítico en su docencia (peso, objetivos, inicio de su implementación, propuestas didácticas específicas, definición, denominación, evaluación, dificultades para su implementación).

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas. El sistema de transcripción usado es una transcripción limpia, dado que para el objetivo de este trabajo interesa el contenido temático, pues no se han recogido los falsos inicios, titubeos o los errores gramaticales. Este instrumento, nuclear en esta investigación, permite incorporar la perspectiva émica de los participantes. En cuanto a los principios éticos, se informa a los docentes entrevistados del anonimato de los datos (estos dieron su consentimiento para el uso de los datos), así como del fin de la investigación: no se busca cuestionarlos ni evaluarlos a ellos ni sus conocimientos sobre el desarrollo de un enfoque crítico de la enseñanza de lenguas.

Respecto al procedimiento, la entrevista se genera a partir de una guía, pensada para evitar respuestas condicionadas por las preguntas de la entrevistadora. Se abordan temas y preguntas flexibles y mayoritariamente abiertas, que se van ajustando según iba siendo el desarrollo de la entrevista. Se analiza primero cada entrevista individualmente y luego se procede a contrastar los resultados de las distintas entrevistas. Dicho contraste supone un primer nivel de cristalización.

Asimismo, los sujetos entrevistados pudieron validar los resultados, lo que puede considerarse un segundo nivel de cristalización. El método de análisis empleado ha sido relacional y temático, estructurado en torno a la búsqueda de las palabras clave más frecuentes y relevantes. A partir de ahí, se establece la relación entre tales palabras clave con los términos con que constelan (fundamentalmente sustantivos y verbos) y las actitudes, opiniones y creencias que vehiculan. A continuación, se procede a un análisis temático. Estos pasos previos del análisis permitirán la ulterior configuración de las representaciones sociales. En la tabla que sigue a continuación (Tabla 2) se recoge una síntesis referida a la metodología de la investigación.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Los resultados que se presentan a continuación se derivan del análisis al que fueron sometidos los datos recogidos a través de las entrevistas a las informantes. En primer lugar, se presenta el análisis relacional para dar cuenta de las asociaciones de contenido que establecen las docentes con relación al vocablo "crítico"; en segundo lugar, se presenta el análisis temático, cuyo objetivo es profundizar en las asociaciones conceptuales expresadas por las informantes en las entrevistas a la vez que indagar en posibles aspectos comunes y aspectos divergentes en todas las docentes.

ANÁLISIS RELACIONAL

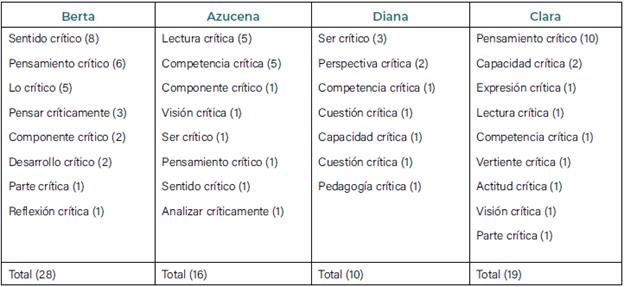

El objetivo de este tipo de análisis es identificar posibles constelaciones temáticas en los datos recogidos; para ello se transcribieron las entrevistas y se procedió al recuento manual de las ocurrencias del vocablo "crítico", tanto de forma aislada como formando parte de algún otro concepto más amplio. El resultado de ese recuento de constelaciones en torno al vocablo "crítico" es el que se presenta a continuación (Tabla 3).

Como puede apreciarse en la Tabla 3, el vocablo "crítico" cuenta con una presencia destacada en las entrevistas llevadas a cabo y además asociado a una gran variedad de combinaciones en el discurso de cada una de las informantes, lo que puede interpretarse como indicio de una difumi-nación, imprecisión o atomización del concepto.

Llama la atención que una de las informantes menciona "lo crítico" (Berta, cinco ocurrencias) sin sustantivo o verbo que lo acompañe. Con esa sustantivación, el adjetivo se dota de entidad propia. Esta construcción denota vaguedad conceptual, aunque en esta informante predomina el uso de la construcción "sentido crítico" (ocho ocurrencias). En cambio, en Azucena, "crítico" se asocia a "competencia crítica" (cinco ocurrencias) y específicamente a la "lectura crítica" (cinco ocurrencias), conceptos alineados con perspectivas teóricas diversas. En Diana, el concepto se vincula a "ser crítico" (tres ocurrencias), junto a "perspectiva crítica" (dos ocurrencias), con lo que, de nuevo, se envuelve al concepto de vaguedad o imprecisión terminológica. Para terminar, en Clara hay un predominio evidente de "pensamiento crítico", término con largo recorrido bibliográfico, frente al resto de combinaciones imprecisas que maneja. Esta primera aproximación a los datos pone de manifiesto la heterogeneidad con que se usa el vocablo "crítico" entre las informantes, la alta dispersión en relación a los conceptos con los que se presenta (aparece en un total de 73 combinaciones posibles) y la imprecisión terminológica en algunos casos ("lo crítico", "sentido crítico"). Solo cuatro de las setenta y tres combinaciones usadas apelan directamente a nociones recogidas en disciplinas teóricas: "competencia crítica", "pensamiento crítico", "lectura crítica", "pedagogía crítica". De hecho, la falta de uniformidad en la denominación es recurrente en todas las informantes, con la salvedad ya mencionada de Azucena, en que "competencia crítica" y "lectura crítica" se alzan con un total de diez ocurrencias.

Asimismo, esta variedad de matices es lo que va a permitir analizar con detalle sus creencias en torno a la definición que manejan de lo que es el desarrollo de un enfoque crítico en la enseñanza, y cómo lo perciben en su actuación docente con sus alumnos. Se muestran a continuación dos fragmentos extraídos de las entrevistas a Berta (1) y Diana (2) con el fin de ejemplificar qué significado manejan las informantes de lo que es el desarrollo de un enfoque crítico en la enseñanza:

Berta (1):

(...) para mí el sentido crítico es el escuchar opiniones y discernir con cuáles estoy de acuerdo o más de acuerdo o más cerca y con cuáles estoy menos de acuerdo, pero siempre comparando, yo creo que no puede haber sentido crítico si no comparo esto, comparar, ver diferentes opiniones y a partir de ahí ver con cuál estoy más de acuerdo (...).

Diana (2):

(...) respetar más a los demás, a entender mejor a las otras personas que no piensan como tú. Es cuestionarse a sí mismo (...).

Como se puede apreciar, en las respuestas de Berta y Diana ambas parten de acciones vinculadas a la interacción con el interlocutor o con el entorno (escuchar, discernir, entender, comparar, respetar, etc.) y con uno mismo (compartir, cuestionarse). Pero, hay intervenciones en las que se vislumbra la falta de una definición clara. Se manejan conceptos relacionados con el desarrollo de un enfoque crítico que parecen haber sido integrados en el discurso, pero sin especificar nada en concreto, como puede apreciarse en el siguiente fragmento de Clara:

Clara (3):

Yo he optado por llamarlo competencia crítica, sí, porque bueno, me gusta la idea de la capacidad y de la habilidad, aunque creo que engloba la palabra competencia, ¿no? Entonces por eso me siento más cómoda hablando de competencia crítica en el aula.

En el fragmento (3), Clara pone de manifiesto cierta inconsistencia en el uso del concepto escogido por ella, el de "competencia crítica". Parece que la docente se ha apropiado de él, puede usarlo, integrarlo en su discurso, pero sin tener una definición clara o sostenida. En una de las informantes, sin embargo, se percibe coherencia interna, como es el caso de Azucena. El concepto más mencionado por ella es "lectura crítica" (cinco ocurrencias), en clara consonancia con sus propuestas didácticas, centradas en las fake news y la necesidad de concienciar al alumnado del contraste de información, como se verá más adelante.

ANÁLISIS TEMÁTICO

Además del análisis relacional, se ha llevado a cabo un análisis temático con el objetivo de extraer información específica sobre diferentes áreas de interés a partir de las conexiones que establecen las informantes entre el vocablo "crítico" y los temas que van surgiendo a lo largo de la entrevista. Así, los temas con los que se ha podido establecer relación, tal como se muestra a continuación, son los siguientes: la gestación del interés por el desarrollo de un enfoque crítico, el objetivo final del desarrollo de un enfoque crítico en sus clases, la definición de un enfoque crítico y las denominaciones para referirse al desarrollo de un enfoque crítico, posibles propuestas didácticas para integrar el desarrollo de un enfoque crítico en sus clases y el efecto de dicho desarrollo en los estudiantes.

LA GESTACIÓN DEL INTERÉS POR EL DESARROLLO DE UN ENFOQUE CRÍTICO

Como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los focos de atención en las entrevistas es indagar cómo se gesta el interés por el desarrollo de un enfoque crítico en las informantes. A continuación, mostramos un ejemplo extraído de la entrevista a Azucena en el que habla sobre ello:

Azucena (4):

Los estudiantes lanzaban preguntas con una sola interpretación. No son preguntas que permitieran acercarse a otras perspectivas. Desarrollar una actitud crítica tiene como objetivo final darse cuenta de la información recibida.

En el fragmento (4) puede apreciarse cómo Azucena, a partir de sus experiencias en el aula con sus alumnos, cree que ha de cambiar algo en las actividades que propone para propiciar que estos abandonen su actitud, centrada en su interpretación del mundo, para dar opción a otras posibles interpretaciones. Azucena, de este modo, vincula la tipología de actividades que lleva a cabo en el aula con la falta de desarrollo de un enfoque crítico en sus alumnos y eso es lo que le da pie a introducir cambios en sus propuestas didácticas y a plantearse su propia actitud, como ella misma afirma:

Azucena (5):

Y entonces a raíz de buscar, ya pensé, claro, esto que estoy haciendo es realmente para mí. El desarrollo crítico del estudiante pasa por el desarrollo crítico del docente. Los procesos reflexivos ayudan a ese fin.

Azucena, en el fragmento (5), verbaliza una idea que parece clave para ella: para poder desarrollar un enfoque crítico en el aula ha de haber previamente un trabajo por parte del docente, quien ha de plantearse qué es lo que hace con los estudiantes, cómo lo hace, para qué, cuáles son las consecuencias en los estudiantes y, a partir de ahí, repensar su actitud y sus acciones para diseñar nuevas actividades. Por su parte, Clara y Diana (6) afirman que su interés partió de conferencias y charlas a las que habían asistido, que eso las llevó a buscar lecturas específicas y a la necesidad de indagar sobre el desarrollo de un enfoque crítico en la enseñanza, tal como lo manifiesta Diana.

Diana (6):

Tras una conferencia fue cuando empecé a preguntarme qué estaba haciendo yo, con qué materiales estaba trabajando y si esos materiales tenían en cuenta desarrollar el pensamiento crítico y así fue como empecé, recuerdo mucho leer a Francesc Torralba, a Atienza, a Cassany.

EL OBJETIVO FINAL DEL DESARROLLO DE UN ENFOQUE CRÍTICO EN LA ENSEÑANZA

Indagar sobre el desarrollo de un enfoque crítico pasa por saber con qué objetivo se lleva a cabo, para qué lo introducen en sus clases. En los dos fragmentos que se muestran a continuación se aprecia cómo, para Azucena, dicho desarrollo está ligado a actividades de producción lingüística.

Azucena (7):

El fomento de la lectura crítica y que este acabe redundando en la producción escrita propia.

En cambio, para Berta (8), está relacionado con algo más abstracto, como pensar, reflexionar, para finalmente centrarse en la selección de la información.

Berta (8):

(...) plantearse dudar, no creerse todo lo que les llegue, de lo que sea, desde lo que les digo yo hasta lo que leen, hasta lo que sea lo que les dice otro profesor. Entonces primero sería esta primera herramienta de piensa, plantéate y no te lo tragues. Luego dónde buscar, ¿no? Fuentes, abrimos un poco campos donde buscar y luego también herramientas de reflexión; es decir, a veces les cuesta mucho, como tienen tanto a su alcance, ese momento de plantearse las cosas y pararse. Yo les insisto mucho en eso que no es solo buscar, abrir y coger lo primero, sino leerlo, entenderlo y seleccionar y buscar por qué esta fuente o esto es creíble o no, ¿no? ( ... ).

Algo similar a Berta (8) es lo que verbaliza Clara (9): desarrollar un enfoque crítico se relaciona con la capacidad para seleccionar y cuestionar lo que se lee.

Clara (9):

(...) desarrollar una actitud crítica hacia lo que leemos, no creernos las cosas porque sí, porque aparecen allí, porque lo dice esta persona, el dudar, el pensar: 'bueno me están diciendo eso, pero, ¿qué no me están diciendo?'. Yo creo que esto es algo que como personas tenemos que trabajar, no sé; que tengamos la edad que tengamos, que seamos adultos no significa que lo hagamos, ¿no? En sus lenguas tienen un criterio, seleccionan, buscan, piensan, critican, entonces por qué no hacer lo mismo en español como lengua extranjera.

El comentario de Clara (9) pone de manifiesto la idea de que el desarrollo de un enfoque crítico se ha de trabajar siempre, independientemente de la edad del alumnado o de la materia que se imparta. Da por supuesto que los estudiantes tienen desarrollado un enfoque crítico en su propia lengua, pero que en la nueva lengua que están aprendiendo todavía no han desarrollado habilidades o estrategias para expresarlo. Plantea que el aula, como contexto de enseñanza formal, puede ser un buen contexto para ayudarles a hacer la transferencia de lo que saben hacer en su propia lengua a la nueva lengua que están aprendiendo.

LA DEFINICIÓN DEL DESARROLLO DE UN ENFOQUE CRÍTICO

En el análisis relacional previo ya se han presentado algunas definiciones que manejan las informantes a partir de cómo hacen referencia al desarrollo de un enfoque crítico, pero vale la pena profundizar en sus definiciones a medida que progresan las entrevistas. A continuación, en los fragmentos de Berta (10) y de Clara (11) pueden apreciarse contradicciones a medida que avanza la entrevista.

Berta (10):

(...) al pensamiento crítico, pero no en el momento, no le pongo ningún nombre, a mí no me gusta mucho esto de las etiquetitas.

Clara (11):

(...) una persona crítica tiene una actitud de poner en cuestión, comparar, buscar, atreverse a poner en duda lo que uno mismo piensa, indagar, etc.

Si en el fragmento (1), Berta se mostraba segura y asociaba el desarrollo de un enfoque crítico a términos como escuchar, discernir o comparar, a medida que se adentra en el tema se muestra prudente en cómo etiquetarlo. Lo contrario sucede con Clara (3). En un principio, no podía aportar una definición y asociaba su idea a la de competencia, pero sí que lo hace minutos más tarde, introduciendo conceptos similares a los usados por el resto de las informantes (comparar, pensar, indagar). Ello lleva a plantearse de nuevo la dificultad de verbalizar qué se entiende por el desarrollo de un enfoque crítico en la enseñanza. En cambio, Azucena, en el fragmento (12), sigue en la misma línea a lo largo de la entrevista e incluso manifiesta ideas sobre su desarrollo:

Azucena (12):

(...) es el proceso de documentación y búsqueda. Luego la lectura e interpretación, y luego la producción.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS CRÍTICAS

En cuanto a cómo desarrollar un enfoque crítico al aula, tres de las informantes proponen actividades específicas que llevan a cabo con los estudiantes. Azucena, Berta y Diana coinciden en cuanto a que parten de dar algún tipo de input (texto o imagen) para, a partir de este, plantear actividades que obliguen a los estudiantes a cuestionarse determinadas ideas.

Azucena (13):

Trabajar las Fake news en el aula, hacerles dudar de lo que está publicado, ayudarles a comprobar la información, a dudar, a cuestionar lo que leen.

Berta (14):

Imágenes y cómics con situaciones para trabajar la opinión, por ejemplo, el machismo. Entonces vamos a trabajar la opinión, pero con imágenes o con inputs que sean un poco hirientes y que luego ellos a partir de esas imágenes, que hablen mucho de sus culturas.

Diana (15):

Propuestas a partir de actividades "cotidianas" en las que se les da protagonismo a los alumnos como presentaciones orales (una alumna escoge el tema de la homosexualidad y se genera un debate en el aula), lectura de un texto que despierte en los alumnos interés por tener otras visiones de la ciudad (El barrio del Somorrostro en Barcelona).

La propuesta de Azucena (13) está relacionada con la lectura crítica y el intento de desarrollar en los estudiantes la capacidad de discernir la veracidad de la información. En cambio, Berta (14) y Diana (15) parecen partir de temas ya polémicos por sí mismos o que saben por su experiencia previa que pueden generar diversidad de opiniones entre el alumnado para asegurar que haya la posibilidad de debatir entre ellos. Si, mientras las informantes se han centrado en sus creencias sobre lo que es el componente crítico, se percibían ciertas similitudes, al materializarlo, en cambio, en actividades concretas para su trabajo en el aula aparecen diferencias. Azucena (13) parece centrada en que los alumnos comprendan, busquen información de contraste y adopten la duda como herramienta de trabajo; sin embargo, Berta (14) y Diana (15) parecen poner el foco en la verbalización de las opiniones ya establecidas entre el alumnado y el contraste de estas. Aunque se ven diferencias en las percepciones de Berta y Diana, Berta se queda en un trabajo de práctica lingüística en torno a la función comunicativa de opinar, a pesar de mencionar la necesidad de asegurarse de la veracidad de la información recibida (17). Diana (15), sin embargo, va un poco más allá. Esta docente parece perseguir el objetivo final de que el alumnado pueda incorporar a su propia visión del mundo otras alternativas no contempladas previamente.

Por otro lado, Berta, que lleva a la práctica actividades similares a las de Azucena, no menciona a lo largo de la entrevista "lectura crítica". Ambas docentes han llegado a propuestas didácticas similares desde perspectivas diferentes, a juzgar por lo que se recoge en las entrevistas: Azucena, a partir de una aproximación al concepto por medio de lecturas y formación específica; en cambio, Berta no menciona explícitamente lecturas o formación específica al respecto. Diana y Clara, por su parte, se centran en actividades que cuestionan las ideas y los estereotipos que manejan sus estudiantes.

EFECTO DEL DESARROLLO DE UN ENFOQUE CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES

Las informantes, tras presentar sus propuestas didácticas, ofrecieron juicios de valor ante la idoneidad de estas. Estas propuestas se valoran positivamente desde que consiguen buenos resultados, como afirma Clara en el siguiente fragmento:

Clara (16):

El estudiante se ha implicado y motivado mucho más, por el hecho de desmenuzar más el texto y quizás también por las temáticas.

Aunque no sabemos si realmente propicia el desarrollo de un enfoque crítico, Clara observa beneficios en este tipo de actividades (fragmento 16). Berta (17) aprecia aspectos positivos; cree que el trabajo hecho en el aula puede introducir cambios en los estudiantes:

Berta (17):

Mi lema, ya sé que no llegamos a todos y que muchos no lo van a retener o no les va a importar o lo que sea, pero igual algo se les queda, se acuerdan de algo y antes de reenviar un mensaje de Whatsapp pues piensan que 'esto igual es un bulo, voy a mirar esta página que nos dijo la profe de bulos a ver si está ahí', o bueno, por lo menos que no sea automático.

Diana, en el fragmento 18, plantea otra cuestión, no menos interesante, sobre el posible efecto en los estudiantes y en las diferencias existentes entre ellos:

Diana (18):

(...) bueno, yo creo que depende de los estudiantes, veo que hay estudiantes que ya tienen una capacidad crítica en su vida diaria, ¿no? (...).

Así, para Diana (18), existe un beneficio en este tipo de actividades, aunque lo circunscribe a los estudiantes que ya han desarrollado una actitud crítica ante la vida. En lo que sí están de acuerdo las informantes es en la dificultad que encuentran para llevar actividades al aula que, para ellas, desarrollen un enfoque crítico. Factores como la falta de tiempo para diseñar el material, para implementarlo o la disparidad de tipología de alumnado se perciben como elementos negativos, tal como se pone de manifiesto en los siguientes fragmentos.

Clara (19):

Son actividades que requieren tiempo y la dificultad de los estudiantes para entrar en la dinámica.

Berta (20):

Nos cuesta que entiendan que eso es relevante para ellos como personas y como futuros maestros, ¿no? Y luego, claro, como para ellos no deja de ser una tarea, ¿no? pues lo que quieren es cumplirla. Entonces nos cuesta mucho que entiendan que tú vas a poner tu nombre a algo con lo que tienes por lo menos que estar de acuerdo en lo que dice y en que es veraz; en que eso que hay allí está contrastado.

Los fragmentos de Clara (19) y de Berta (20) muestran la dificultad para convencer al alumnado de los posibles beneficios de este tipo de actividades.

DISCUSIÓN

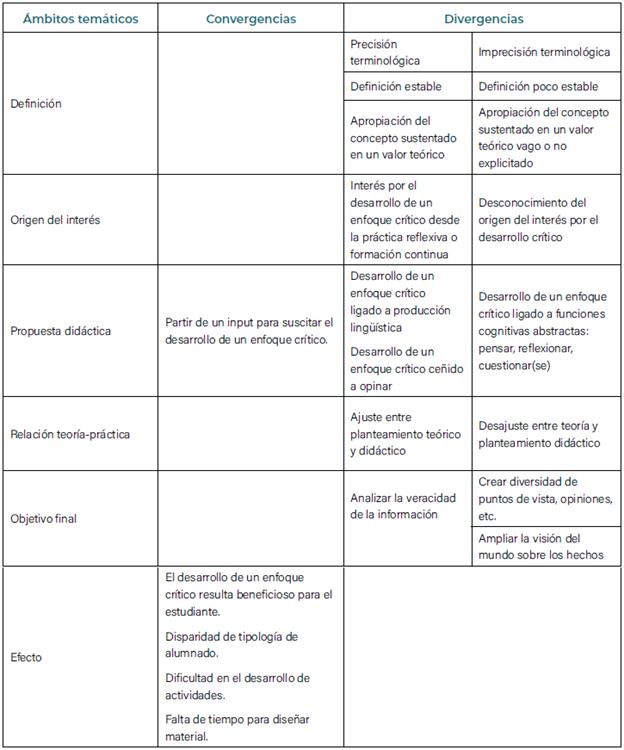

A la vista del análisis efectuado, se observa que las docentes que han participado en esta investigación se aproximan al desarrollo de un enfoque crítico desde postulados diversos, como apuntaba Yamada (2009).

DISTINTAS APROXIMACIONES TEÓRICAS

Estas diferentes aproximaciones es fruto, en algunos casos, de lecturas o formación específica, como en el caso de Clara y Diana, y otras del sistema de creencias que manejan las docentes (Woods, 1996), como en el caso de Azucena y Berta. Así, por ejemplo, Clara (3) parte de una perspectiva en la que se acerca al desarrollo de un enfoque crítico asociándolo a la idea de competencia. En la definición que Clara aporta, se parte del concepto de competencia comunicativa de Hymes (1971) y se establece un paralelismo con la competencia crítica. En cuanto a las actividades que lleva al aula, parecen estar próximas a la idea de Critical ELT (English Language Teaching) de Pennycook 2001; de ahí que, cuando Clara (16) habla del efecto de las actividades que lleva al aula, menciona el trabajo que hace con los textos en el aula ("desmenuzar") y la búsqueda de temáticas que motiven al alumnado, aunque estas queden fuera del currículo.

Berta (14) podría parecer estar en la misma línea que Clara (16). En cuanto al trabajo que hace en el aula con sus alumnos, esta docente menciona tipos de textos muy específicos con contenidos muy marcados que podrían facilitar el cuestionamiento de ciertas representaciones, aunque, en el caso de Berta, con funciones comunicativas más generales, como la de dar opinión. Por su parte, puede apreciarse cómo Diana parece adscribirse a una postura ecléctica. Esta docente parte del presupuesto de que su alumnado ya posee una conciencia crítica que hay que aprovechar en el aula de lenguas, de que son "personas reflexivas" y como tales tienen capacidad para involucrarse en la lectura, analizar la información y extraer nueva información que vaya más allá de lo estrictamente lingüístico (18). Esta docente, a través de las actividades que lleva al aula, en su afán por propiciar entre el alumnado espacios de discusión y debate, ofrece la oportunidad a estos de que observen la realidad que les envuelve desde perspectivas diferentes a las establecidas (15). Además, por otro lado, se cuestiona si los materiales con los que trabaja tienen en cuenta el desarrollo de un enfoque crítico, lo que la aproximaría a las ideas de Pennycook (2001).

Azucena, a lo largo de sus intervenciones, mantiene la misma línea argumental, próxima a la planteada por los estudios de literacidad crítica. Su aproximación parece estar centrada en la necesidad de que su alumnado pueda interpretar el mundo a través del contraste de información, por ello habla de la necesidad de "documentación y búsqueda" (12). Esta idea, en la línea de la apuntada por Martín Peris (2009) y López y Martín Peris (2010), se mantiene cuando presenta ejemplos de actividades que lleva al aula, como las fake news, noticias falsas o bulos, publicadas en los medios, para que la duda y el cuestionamiento se incorporen a los hábitos de lectura de los estudiantes.

DISTINTAS MANERAS DE COMPRENDER EL DESARROLLO DE UN ENFOQUE CRÍTICO

Por otro parte, llama la atención la focalización en los verbos que usan las docentes para definir el desarrollo de un enfoque crítico en la enseñanza. En algunos momentos concretos de las entrevistas ha habido coincidencias en cuanto a los verbos que presentaban para definir dicho desarrollo, todos ellos relacionados con la interacción con el interlocutor y con el entorno (escuchar, discernir, comparar, compartir, entender, cuestionar, respetar, etc.), si bien se deja constancia de disparidad en la definición en sí, incluso si es la misma informante. Se percibe, así, de nuevo, dispersión e imprecisión desde la perspectiva teórica.

DESAJUSTES TEORÍA-PRÁCTICA

A esto se suma que se han podido apreciar diferencias en relación a los ajustes entre marcos conceptuales subyacentes y las actividades propuestas a los estudiantes, salvo en el caso, como ya se ha mencionado, de una de las informantes, Azucena, quien se mantiene coherente en su abordaje de analizar la veracidad de la información. En la transposición didáctica de Clara y Diana, cabe destacar que hay variedad y riqueza en cuanto a los objetivos que persiguen estas actividades (selección, búsqueda y análisis de la información, contraste de ideas y opiniones, presentación de otras realidades), su presentación en el aula (a través de textos e imágenes) y las formas de tratarlo (lectura, presentaciones, debates, discusiones y tareas de escritura).

En ese punto se pone de manifiesto la percepción del desarrollo del enfoque crítico como, por un lado, cuestionamiento de la información recibida a través de los medios o de cualquier otra fuente y, por otro lado, como el tratamiento de estereotipos que maneja el alumnado respecto de algunos temas que pueden plantear polémicas según su origen cultural. Otro aspecto relevante es la constricción en una de las informantes de desarrollar un enfoque crítico a opinar. Tras dar la opinión, faltaría documentarse para debatir, analizar, ampliar, cuestionar la realidad y sobre todo cuestionar sus propias percepciones sobre esta.

EFECTOS DEL DESARROLLO DE UN ENFOQUE CRÍTICO

En lo que todas las informantes coinciden es en los efectos que ha supuesto llevar a cabo el desarrollo de un enfoque crítico. Llama la atención tal coincidencia ante la falta de uniformidad teórica señalada. Entre los efectos se destacan los beneficios que supone para el estudiante por cuanto resulta estimulante, pues según sea la tipología de alumnado es más arduo llevar a cabo este planteamiento. Otro aspecto relevante en que hay una total coincidencia es en la falta de tiempo para diseñar material, así como la dificultad de crear actividades, debido quizás a la confusión teórica y de praxis de lo que supone el desarrollo de un enfoque crítico desde cada una de las disciplinas desde las que se puede abordar.

Quizás tales convergencias y divergencias entre las creencias de las informantes sean debidos a que, como ya se ha mencionado, unas informantes llegan a este concepto a partir de lecturas teóricas (Diana y Clara); otras, a partir de la reflexión sobre su propia actuación y lo que creen que deben hacer en el aula para favorecer el desarrollo de este componente en su alumnado (Azucena y Berta). A continuación, se recoge, a modo de síntesis, en la siguiente Tabla (4), las convergencias y divergencias entre las creencias de las docentes.

CONCLUSIÓN

Somos conscientes de que la muestra de esta investigación es muy pequeña y de que los resultados no son extrapolables a contextos diferentes, pero los resultados de nuestro análisis llevan a confirmar la hipótesis de la que se partía: la sobreabundancia del vocablo "crítico" en teorías y disciplinas muy variadas puede comportar una confusión conceptual cuando se plantea el desarrollo de un enfoque crítico de la enseñanza.

Dicha realidad pone de manifiesto que existe la necesidad de una formación y reflexión sistemática en la formación docente sobre la amplia diversidad teórica y conceptualización de lo que aborda dicho desarrollo. Dicha formación debería permitir, por un lado, transformar creencias sobre lo que supone desarrollar un enfoque crítico en la enseñanza. Para ello, parece imprescindible explicitar las creencias propias para contrastarlas con fuentes teóricas; desarrollar una visión teórica clara y organizada de lo que aporta cada disciplina; garantizar la coherencia entre las creencias que manejan las docentes de lo que significa el desarrollo de un enfoque crítico y las actividades que se llevan al aula; y, por último, permitir el fomento de una práctica reflexiva sobre este aspecto.