INTRODUCCIÓN

En el contexto colombiano, hablar de violencia en lo contemporáneo significa hacer memoria de hechos como la Guerra de los Mil Días (1889-1902), la violencia de los años 50 entre liberales y conservadores, el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán (1948), "pero también [la lucha] entre pueblo y oligarquía, entre asesinos sin rostro y duelos nunca claramente establecidos" (Herrera y Olaya, 2019, p. 56). Estos mismos autores resaltan que los colombianos cambian del bipartidismo al miedo a opciones políticas provenientes de sistemas no capitalistas que dan surgimiento a grupos guerrilleros. A este escenario se suman la configuración de grupos paramilitares y la guerra "antisubversiva" del Estado.

Con estas memorias coexisten memorias subalternas y subterráneas que se constituyeron al margen de las versiones oficiales, memorias de resistencia que entretejen otros imaginarios sobre estos acontecimientos, y configuran comunidades de memoria que acrisolan otras formas de imaginar el orden social y el lugar de los sujetos dentro de él, en la pugna por avizorar otros mundos posibles (Herrera y Olaya, 2019, p. 57).

A esto se suma que pueden ser traducidas a cifras, pues "Colombia es un país que por más de medio siglo estuvo sujeto a un conflicto sociopolítico y armado que causó al menos 300 mil muertes, cerca de ocho millones de desplazados y más de 60 mil desaparecidos" (Aguilar-Forero y Velásquez, 2018, p. 945). Esto nos permite establecer la dimensión y heterogeneidad del conflicto. La historia reciente de Colombia ha sido marcada por interacciones violentas por parte de diversos actores: agentes del Estado, paramilitares, grupos al margen de la ley y guerrillas.

En medio de este oscuro panorama, en 2016 se vivió un hito en Colombia. El Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), dos de los principales actores del conflicto armado, después de un complejo proceso de negociaciones firman un acuerdo de finalización del conflicto. Esto da inicio a un proceso de construcción de una paz "estable y duradera", como se nombró en el discurso mediático. Una oportunidad donde todos los colombianos deben involucrarse y la educación tiene un papel protagónico, puesto que allí se evidencia lo complejo que resulta el manejo de los conflictos. Una investigación realizada por López de Mesa-Melo et al., en 2013, en nueve instituciones escolares de Cundinamarca (Colombia), así lo ratifica: los estudiantes manifiestan convivir en medio de conductas agresivas (verbales y físicas), acoso escolar y aislamiento social principalmente en el aula.

En el marco de estas condiciones estructurales, los colombianos configuran sus interacciones cotidianas. Particularmente en el contexto de esta investigación, se registran las interacciones relatadas por estudiantes-profesores de lenguas extranjeras de dos universidades en el marco de su práctica pedagógica en colegios de Bogotá. Estos relatos evidencian algunas tensiones que dan cuenta de ese tránsito desde condiciones estructurales de violencia en Colombia, hacia nuevas disposiciones sobre la paz. Se entiende la disposición como la apertura a la diversidad, una construcción situada y reflexiva, en este caso sobre la forma de afrontar el conflicto en el aula.

Así pues, relatar lo vivido permite la emergencia de conexiones muy complejas entre lo individual y lo social (Halbwachs, 2004, citado por Herrera y Olaya 2019). Los eventos narrativos dan cuenta de cómo una nueva generación de docentes asume este reto del posacuerdo de paz en un momento coyuntural que vive Colombia. El escenario educativo no solo es relevante porque las nuevas generaciones desde sus prácticas nos indican cómo se proyecta una nueva forma de vivir, sino porque en contextos de la enseñanza de lenguas extranjeras -inglés- aún no hay investigación suficiente que documente una comprensión alternativa de la construcción de paz (Aldana, 2021) y su importancia en el escenario educativo.

En tal sentido, este artículo inicia con el planteamiento de un marco conceptual como punto de partida que permitirá el diálogo con los resultados. Continúa con una apuesta metodológica donde el centro es el reconocimiento de las disposiciones para la paz construidas por los estudiantes-profesores a través de sus reflexiones. El núcleo fundamental de este texto es el análisis de los eventos narrativos, a partir de los cuales se ratifican y cuestionan algunos posicionamientos teóricos, se visibilizan saberes locales y se infieren acciones futuras.

MARCO CONCEPTUAL

UNA MIRADA DECOLONIAL DE LA EDUCACIÓN Y DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS

Lo que sucede en el aula resulta ser fragmentado, lleno de matices; no es homogéneo. Por eso analizarlo requiere una mirada de la educación desde la perspectiva decolonial, entendida por Alvarado (2015) como

una visión humanista a través de un proceso dinámico de intercambio permanente de saberes alternativos, proponiendo, a su vez, una teoría pedagógica diseñada para fomentar el accionar social de los invisibilizados culturalmente, donde a través de la praxis se logren integrar nuevas cosmovisiones (p. 111).

Así, el autor propone la búsqueda del "saber otro" donde se tenga en cuenta la condición humana con sus luces y sombras. Esto permitiría la recuperación de la memoria histórica donde tenga lugar lo excluido e invisibilizado.

Para ello, se enfatiza en la reflexión sobre las particularidades de los contextos y se impulsa la aceptación de las cosmovisiones y motivaciones de los pueblos históricamente marginados (Walsh, 2008). La intención es evitar marcos de pensamiento hegemónicos. Para la autora, desde la perspectiva colonial se descarta la existencia y conveniencia de otros conocimientos y formas de pensamiento diferentes a los propuestos por hombres blancos europeos. Todo el sistema educativo está permeado por este planteamiento, donde las propuestas científicas europeas son el marco de referencia intelectual.

Uno de los retos propuestos por Andreotti (2011, citado por Aguilar-Forero y Velásquez, 2018) es lograr que los educadores asuman los procesos implicados en su práctica de manera flexible, trascendiendo los paradigmas eurocéntricos donde se promulga la neutralidad y la universalidad al abordar el concepto de la ciudadanía mundial. Esto permite un abordaje crítico y transformador con perspectiva decolonial.

Ahora bien, en el campo de la enseñanza del inglés persisten fuerzas hegemónicas muy marcadas que permean los currículos, los planes de clase y las metodologías, entre otros aspectos. Según Kumaravadivelu (2016), es particularmente con lo metodológico y los materiales utilizados que se gestiona y mantiene la marginalidad. De acuerdo con este autor, desde los métodos se ejerce mayor control para mantener los principios de Occidente, estableciendo un vínculo con el hablante nativo y todo lo que esto significa. El llamado es a las comunidades de la periferia a asumir la responsabilidad de cuestionar de manera autorreflexiva la mirada de la enseñanza del inglés desde estos principios racionales. Esto implica promover acciones orientadas a transformar las relaciones de subordinación y dominación. En esta investigación, lo anterior significa la disposición de los estudiantes-profesores de inglés para reflexionar sobre sus actos en clave de reconocer las situaciones conflictivas y sus posibilidades de resolución en el aula.

¿CONFLICTOS SIN VIOLENCIA?

"Conflicto y violencia no son sinónimos. [...] lo que determina una situación de conflicto no es su apariencia externa, sino aquello que no se manifiesta, es decir, lo que hay en sus causas profundas" (Lira et al., 2014, p. 131). Es por ello que, en este estudio, comprender los conflictos como parte de la condición humana, significa entender sus causas y consecuencias para poderlos transformar y llegar a la resolución de estos sin acudir a la violencia, evitando dirimirlos "negando o suprimiendo al adversario" (Valencia, 2018, p.127). Para describir este escenario del cual se pretende salir, es necesario retomar los tipos de violencia a partir de la clasificación propuesta por Galtung (2003, citada por Valencia, 2018): la violencia directa (en sus múltiples modalidades: física, psicológica y verbal), la violencia estructural (relacionada con la marginación y la pobreza) y la violencia simbólica (imposiciones culturales como lengua, ritos y religión).

La clasificación propuesta permitirá identificar los actos de violencia en el contexto educativo donde se encuentran los estudiantes-profesores. Adicionalmente, como afirma Andino (2018), se hace necesario abordar un espacio fundamental en la formación de nuevos docentes sobre la gestión de la violencia y el manejo del conflicto en el aula para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escuela.

HACIA UNA CONSTRUCCIÓN LA DE PAZ

La reconciliación remite al concepto de "paz neutra" (Jiménez, 1997, 2014, citado por Del Pozo et al., 2019). Este concepto nos anuncia la búsqueda de una ruptura de la polarización entre "paz positiva"1 y "paz negativa"2, propios del pensamiento occidental. Este reto invita a profundizar en los aspectos culturales y simbólicos para consolidar la cultura de paz. Por consiguiente, es fundamental comprender la diversidad e intentar reducir la violencia cultural simbólica por medio de redefiniciones sociales y el reconocimiento de saberes y realidades. En palabras de Zarama (2018): "Si queremos construir una paz diferente a la planteada por el pensamiento occidental, nos damos la oportunidad de elaborar un escenario distinto que permita una convivencia para el reconocimiento de las múltiples sociedades" (p. 36).

La nueva oportunidad de asumir la "paz neutra" en las aulas de clase lleva a los formadores de nuevas generaciones a tener en cuenta la diferencia, y a aceptar la diversidad de roles, las múltiples experiencias y las formas de percibir el mundo de los agentes que se interrelacionan. Del Pozo et al. (2019) revelan que, para comprender, aprehender y contribuir a transformar la realidad a partir de la práctica, es necesario un proceso de orientación en los programas de formación de docentes. A partir de esta experiencia se construye conocimiento sociopedagógico/socioeducativo donde todos los agentes aportan en la solución de los conflictos.

Al respecto, Jiménez (2014, como lo cita Del Pozo et al., 2019) propone el desarrollo de una paz neutra a través de tres componentes: el diálogo (eliminando y neutralizando la violencia semiótica mediante el propio lenguaje); la educación (mediante aprendizaje de valores decididos intersubjetivamente por y para la sociedad); y la investigación (adquisición de un nuevo paradigma pacífico que ayude a avanzar dentro del marco epistemológico de la paz y la búsqueda de la neutralización de la violencia mediante fórmulas más eficientes). Estos tres componentes se ponen en juego en esta investigación para dar cuenta del proceso que viven los estudiantes-profesores hacia la construcción de la paz en las aulas mientras se aprende inglés.

TRANSFORMACIÓN DE LOS CONFLICTOS

Son varias las opciones para transformar y construir cultura de paz en las aulas. Desde la creación de oportunidades de expresión de la juventud a través de las artes plásticas (Reyes y Fajardo, 2018) hasta la promoción de la voz de los estudiantes (Escobedo et al., 2017). Dichas prácticas de transformación en la escuela permiten la creación de una escuela democrática y participativa, donde se aborda un modelo intercultural e inclusivo. Como lo menciona Susino (2012), citado por Escobedo et al. (2017), es necesario apoyar las iniciativas que surgen en las escuelas que sugieren aumentar el protagonismo de los estudiantes en la toma de decisiones sobre el diseño, la gestión y la evaluación de cualquier aspecto de la vida escolar.

Desde otra perspectiva, encontramos un estudio orientado a abordar el conflicto en el contexto escolar que está relacionado con la creación de oportunidades para que se incentive el uso de una pedagogía para la participación en los procesos colectivos de la escuela (Cuervo, 2017). Esta es una oportunidad para que los estudiantes-profesores desarrollen en sus alumnos una competencia de acción, pues permite ir más allá del trabajo grupal y agrega la posibilidad de que los estudiantes decidan sobre los objetivos que persiguen en los espacios de trabajo colectivo.

Conviene citar el estudio de Pineda-Alfonso y García-Pérez (2016), que ilustra la necesidad de reformulación de la identidad profesional en función de un nuevo tipo de relaciones en el aula. Allí se ven transformadas sus creencias y prácticas alrededor de la comprensión del conflicto y la renuncia a ejercer una posición convencional de poder en el aula. Se propone un estilo distinto de intervención en el aula donde se permite un espacio a los estudiantes de participación y construcción de sus ideas y argumentos en los debates. Se empieza a incluir un discurso deconstructor que rompe con las certezas del discurso monolítico del conformismo de los estudiantes. Esta nueva postura de permitirles a los estudiantes un rol más activo de participación, construcción y cuestionamiento a partir de la argumentación en los debates, posibilita que los docentes y estudiantes afiancen sus relaciones de confianza y construyan sus propias ideas con sentido y sello personal que resuelva situaciones de conflicto en el mundo actual.

Otro aporte relacionado con la transformación de los conflictos proviene de la sociología relacional, con la cual se propone reconfigurar el conflicto para poder intervenir los problemas sociales entendidos en clave relacional: "una forma diversa de relacionar las relaciones" (Donati, 2009, p. 227, citado por Estupiñán y Garro-Gil, 2017). Dicha propuesta consiste en buscar el origen de los conflictos y pensar cómo la institución educativa puede abordar el manejo de las relaciones entre sus miembros.

Las anteriores propuestas pueden ser consideradas como vías para "situarnos en nuestros contextos y optimizar los saberes de Occidente para desenvolvernos en nuestro propio ritmo" (Zamara, 2018, p. 41). En esta investigación se facilita esta ruta a través de la narración. Los estudiantes-profesores, en un ejercicio de reflexión posibilitado por sus profesores acompañantes de la práctica, traen sus historias y su mirada de los conflictos y su transformación.

Todo lo anterior posibilita al docente en formación trascender en su desempeño en el aula que va más allá del desarrollo de un plan de clase. Esta propuesta invita a que se introduzca este nuevo paradigma donde cuenta no solamente el desarrollo de capacidades cognitivas para el aprendizaje de una lengua extranjera, desde modelos eurocéntricos. De igual modo consiste en involucrar las capacidades sociales que se desarrollan a través de la búsqueda del equilibrio no solamente de la emoción y del conocimiento, sino también de la interacción social con los otros miembros de la comunidad para lograr la solución de los conflictos.

En este sentido, el propósito de este artículo es describir eventos narrativos que los estudiantes-profesores construyen en sus experiencias de práctica pedagógica en relación al manejo del conflicto y su aproximación a la reconciliación.

METODOLOGÍA

Este estudio cualitativo se enfoca en los eventos narrados por los estudiantes desde su práctica docente. Se aproxima, desde una epistemología narrativa de investigación, a saberes personales, alrededor de cómo se llega a ser docente de lenguas en contextos de enseñanza donde la reconciliación social está en juego. En palabras de Arias y Alvarado (2015):

Narrar implica poner lo vivido en palabras, en tanto ideas y emociones; resignificar las experiencias, llenar de sentido la propia historia al re-nombrar y re-crear una serie de acontecimientos, que más que responder a un orden cronológico y objetivo, responden a un entramado lógico y subjetivo, que da cuenta de la configuración particular y compleja frente a los hechos vividos (p. 172).

En ese sentido, el estudio hace uso de entrevistas para recopilar e interpretar las diferentes experiencias a través de eventos narrativos. Estas son coconstruidas por el entrevistador (docente acompañante del proceso de práctica docente) y el entrevistado (docente en formación) en un momento y lugar donde este encuentro se convierte en una reflexión en torno a la experiencia del estudiante-profesor en su práctica pedagógica como agente social y promotor de reconciliación en el aula.

La investigación aquí planteada entiende la práctica como un campo de construcción social de conocimiento exploratorio, donde el estudiante-profesor se construye como futuro profesor en las aulas de clase. Es importante destacar que este tipo de exploración no solo permite repensar y discutir en torno a la formación docente, sino ante la dicotomía entre teoría y práctica. Se trata de que en la narración se evite encontrar la "verdad", ya que esto nos aleja de la subalternización (Berverly, 2013). El propósito es reconocer lo que se trata de representar.

Se estudia la práctica docente de estudiantes de dos programas de Licenciatura en Lenguas Modernas en Bogotá para comprender cómo interactúan las visiones de llegar a ser docente de lengua extranjera con contextos complejos de convivencia y tolerancia en las aulas de clase. Las prácticas pedagógicas están organizadas para que un estudiante-profesor acuda de manera regular (entre 5 o 10 horas a la semana) durante un año a un colegio de Bogotá. Esta institución puede ser pública o privada, la condición es que imparta educación básica (grado 0 a 9) o educación media (grados 10 y 11). Se establece un convenio entre la universidad y la institución para que el practicante se inserte en la dinámica del colegio y asuma la enseñanza de inglés bajo la supervisión de un profesor (ya sea de la institución y/o de la universidad).

Dicho esto, para este estudio se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas con estudiantes-profesores entre junio y diciembre de 2018. De esta forma, se obtuvieron eventos narrativos relacionados con la manera como se aproximan a los conflictos y la reconciliación en sus lugares de práctica.

Los eventos narrativos se analizaron cualitativamente a través del software Nvivo 12. Por medio del cual se realizaron codificaciones abiertas y axiales que muestran una textura sólida y concluyente del saber emergente que construyen los estudiantes-profesores en sus prácticas.

HALLAZGOS y DISCUSIÓN

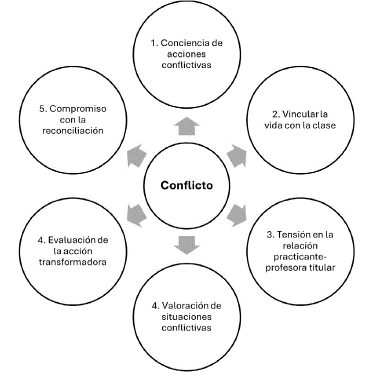

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de los eventos narrativos en las voces de los estudiantes-profesores. Las categorías iniciales fueron conflicto y reconciliación. Dentro de cada una de estas emergen subcategorías que cualifican los hallazgos, como se aprecia en la Tabla 1.

EL CONFLICTO EMERGE EN LA CLASE DE INGLÉS DE DIFERENTES FORMAS

Dentro de los hallazgos se destaca la categoría conflicto con una saturación de 128 referencias. Así mismo, en los relatos emergieron subcategorías que nos permiten caracterizar la dinámica del conflicto. Una de las más frecuentes es la "conciencia de acciones conflictivas", entendida como la identificación y reflexión en torno a los sucesos en la clase que generan conflicto. Los tipos de conflictos mencionados por los practicantes en orden de frecuencia son: la dificultad de vincular la enseñanza con elementos de la realidad de los estudiantes; la necesidad de ser flexibles en los procesos de enseñanza para favorecer la motivación y atención de los estudiantes; y los conflictos que surgen en la relación con los profesores titulares (aquellos que son los directores del grupo de estudiantes con quienes realizan la práctica). Igualmente aparecen otro tipo de conflictos vinculados con discriminación por género, nacionalidad y acoso escolar.

Es interesante contrastar estos resultados con un estudio realizado con 58 practicantes en Austria, realizado por Weinberger et al. (2016) donde se describen los tipos de conflictos que encuentran los docentes en formación en su práctica pedagógica. La manera como se obtuvo la información fue a partir de reflexiones escritas de los practicantes y de entrevistas semiestructuradas. Entre los hallazgos principales, Weinberger et al. (2016) destacan las interrupciones o molestias generadas por los estudiantes cuando no están atentos a clase, esta situación en nuestra investigación es considerada por los practicantes como uno de los motivos de conflicto. Sin embargo, en el caso colombiano este tipo de conflicto no es de los más reportados. Al hacer este análisis comparativo, los estudiantes-profesores en Bogotá identifican problemáticas cercanas a la situación local, la cuales van más allá de la dinámica de la clase como se espera desde lógicas occidentales. En este sentido, se aproximan a reflexiones antimarginalizadoras con las que hacen visible la realidad local, particularmente aquella relacionada con la vida misma, como se profundizará en el siguiente apartado.

VINCULAR LA VIDA CON LA CLASE

Uno de los hallazgos más relevantes es evidenciar que para los estudiantes-profesores es conflictivo no vincular su enseñanza con la realidad de los estudiantes. Esto nos sitúa en un escenario muy interesante. El compromiso de los estudiantes-profesores con la situación del país es una apuesta por otra manera de proceder que supere la expectativa del aprendizaje de la lengua extranjera. Si se tiene en cuenta "que (en) la educación para la paz nos referimos a compartir, mediante el modelaje y las estrategias docentes, una forma de vida que invita a disfrutar de la belleza de vivir" (Lira et al., 2014, p. 127), tiene sentido pensar en pedagogías que no solo den cuenta de procesos de corte cognitivo.

...en primera instancia porque volvemos a lo de las necesidades locales, es algo que se está presentando en el colegio [Bullying]. Este muchacho que tomó la decisión de quitarse la vida hace dos semanas, esa fue una de las razones por las que dije, no, tengo que hacer esto y a mí me pareció o me sorprendió algo y es que los profesores lleguen a la clase, empiecen a explicar su tema, lo que sea, como si nada estuviera pasando. Eso me genera, o sea me pone a pensar porque si ese problema sucede ¿por qué no lo tratamos? ¿Qué pasa? (Participante 2). A partir de lo citado, se puede apreciar cómo el estudiante-profesor se plantea un vínculo de lo pedagógico con lo humano. Si se habla de humanizar, no se puede trivializar el hecho de que alguien se quitó la vida. Por eso, el Participante 2 tensiona el hecho de desvincular las prácticas de enseñanza de dimensiones emocionales y de la realidad contextual. Esta construcción aséptica de la enseñanza que critica la estudiante-profesora obedece a la "monoculturalidad fundante de la empresa educativa y su razón moderno-occidental-capitalista" (Walsh, 2012, p.176). Y que, según la autora, se problematiza "para dar centralidad, más bien, a la vida y, por ende, al trabajo aún incompleto de la humanización y descolonización".

Tal evento narrativo nos remite a una pedagogía humanizante y decolonial, porque propone una participación donde se involucre la realidad (Alvarado 2015), a la vez que se desvincula de prácticas tradicionales de enseñar contenidos únicamente para la competitividad. Se asume la necesidad de aproximarse a la emocionalidad en la clase como lo proponen Moncada-Cerón y Gómez-Villanueva (2016), con el fin de enfrentar y solucionar conflictos.

TENSIÓN EN LA RELACIÓN PRACTICANTE-PROFESORA TITULAR

Entonces como desde ahí la profesora me preguntó: 'a Uds. no les dan...' porque siempre se desordenaron, y más como que yo no di bien las instrucciones. O sea, el que yo no diera bien las instrucciones generó dispersión y eso mismo hizo que la profesora me preguntara "¿tú no sabes cómo. manejar esta clase de situaciones? (Participante 5).

Eventos como el anterior reflejan un detonante de conflicto, donde el estudiante-profesor siente que se ponen en duda sus conocimientos y no se da apertura para el aprendizaje. La relación docente/practicante, como un escenario de conflicto, no solo se evidencia en esta investigación. Un estudio realizado en Bogotá en el que se exploran los eventos narrativos en las autoevaluaciones de practicantes de lenguas extranjeras, así lo confirma:

Las inversiones en los capitales humanos colisionan quizá por las pretensiones individuales del sujeto y de los otros que dan lugar a la fractura, a los discursos de desaprobación y, en algunos casos, impulsan la iniciativa para seguir invirtiendo o llevan a la decepción, como parece ser la situación expresada por PG y WAM:

Debo decir, sin embargo, que no fue fácil para mí trabajar en equipo, puesto que me cuesta trabajo aceptar ideas sobre la educación que se oponen radicalmente a las que yo tengo, mucho más cuando no se explica por qué debe ser así y no se me da la oportunidad de argumentar mis ideas y concepciones. (Castañeda-Peña et al., 2016, p. 69)

En los estudiantes-profesores se evidencia la necesidad de una apertura de "otro saber". Se plantea un conflicto que no debería conducir a la violencia, sino a la posibilidad de coexistencia de diferentes saberes. Desde una mirada decolonial, la meta no es llegar a un consenso, se trata de "...propiciar una visión más abierta y diversa del mundo, que permita la convivencia de posiciones distintas en pro de un objetivo común, la transformación del mundo en un sistema más justo y solidario" (Rivas-Flores et al., 2020, p. 46). Una dinámica que conduce a la construcción de la reconciliación.

¿CÓMO VALORA EL CONFLICTO EL ESTUDIANTE-PROFESOR?

Otra de las subcategorías que tiene una frecuencia alta en la interpretación de las experiencias de aula que enfrentan los docentes en formación alrededor del conflicto es la "valoración de situaciones conflictivas". Esta se refiere a los juicios de valor que se emiten de acuerdo con una situación dada donde los estudiantes-profesores expresan sus puntos de vista sobre los comportamientos conflictivos de sus estudiantes, como se evidencia a continuación:

Una debilidad que vi en el aprendizaje de los estudiantes fue que no ponían mucha atención a las instrucciones, ellos solo se preocupaban por escribir acerca de lo que yo escribía en el tablero y realmente no escuchaban las instrucciones que yo impartía. Pero eso es algo que tienen que mejorar, tienen que ayudarse a sí mismos porque, aunque sean más respetuosos, no tienen problemas de comportamiento como el otro grupo, pero sí son egoístas con ellos mismos... (Participante 1).

El estudiante-profesor logra valorar dos dimensiones del conflicto en su aula. Una relacionada con los procesos cognitivos de sus estudiantes. Y otra, la más interesante para este estudio, el practicante reflexiona en torno a un conflicto vinculado con la manera de relacionarse, donde hace falta la cooperación. El practicante hace evidente que no solamente hay conflicto cuando aparece la violencia física o verbal. En su reflexión toca el tema de la importancia de las comunidades, de las acciones colectivas, las cuales, según Kumaravadivelu (2016), son las únicas posibles para que la subalternización no avance.

Entonces en lo de la lectura estoy de acuerdo contigo porque yo no me enfoqué en el entender, me enfoqué en que ellas tuvieran la lista de verbos que se me dijo tenían que tener. O sea, no utilicé preguntas para saber si entendieron o no, porque estaba pensado que una vez que copien eso, se van a volver locas, entonces tengo que hacer otra cosa y otra cosa. Y eso es lo que quisiera de ellas, yo no puedo esperar que ellas me respeten si yo las estoy callando como un perro. (Participante 7)

En este evento narrativo se evidencia la autovaloración de posibles conflictos. En un ambiente pedagógico tradicional, Van-Arckel (2012) explica que el profesor asume y promueve una posición de poder, la cual es dominante, autoritaria e impositiva. Estas subjetividades se proyectan a través de violencias simbólicas sobre las que el Participante 7 reflexiona en su intervención. Aquí el estudiante-profesor se cuestiona cómo interactúa con sus estudiantes y toma conciencia de sus prácticas y de las consecuencias de estas. Este es un momento importante a la hora de intentar deconstruir y reflexionar a partir de lo que no se considera lo deseable para una cultura de paz. La relevancia de este hallazgo radica en que, según Gallego et al. (2016), la violencia hacia los estudiantes va más allá de lesionar su integridad y emociones, es un fenómeno que se puede convertir en "el germen para futuros agresores" (p.118). El estudiante-profesor, sin duda, contribuye a promover culturas de coexistencia cuando reflexiona sobre las relaciones tradicionales de marginalización y subalternización entre profesor y estudiantes (Kumaravadivelu, 2016).

EFECTOS DE LAS ACCIONES DE LOS ESTUDIANTES-PROFESORES

Con relación a la subcategoría de este estudio "evaluación de la acción transformadora", cuyo propósito central es interpretar y valorar el efecto de la acción transformadora en la mediación del conflicto por parte del estudiante-profesor, se destaca el siguiente evento:

Yo me di cuenta de que a veces es muy difícil ver las cosas como ellos lo ven, como los niños lo ven, porque para mí puede ser algo totalmente superficial como algún motivo que haya generado esta microviolencia. Para mí puede ser irrelevante. Pero para ellos no, y si no es irrelevante para ellos, hay que configurar nuestro pensamiento para poder intentar ver las cosas como ellos las ven, y así poder actuar ante esa situación. Siento que a veces se le quita relevancia un poco, pero no; si para ellos es importante, pues es importante. Eso he aprendido y que son totalmente inevitables yo creo porque. bueno, es que no sé si verías la microviolencia como un conflicto porque el conflicto como definición realmente se da en la interacción de dos o más personas, o sea, es inevitable que haya conflicto porque se da con la interacción (Participante 11).

... Lo que pasa es que, digamos que lo pensé, pero lo vi difícil, porque no sé qué tan fácil sería para un estudiante que ha sufrido bullying, expresar eso en público. Digamos, la pregunta 7 acá, que si alguien te hace bullying qué harías. Me parece que es la 7. De hecho, en cierto momento dije: 'no pues, yo la voy a responder' porque pensé que no se iban a sentir cómodos, pero pues me sorprendí de que la respondieran libremente, no hubo esa tensión. ¿Entonces, esto me lleva a pensar , bueno por qué no preguntarle: "¿tú qué has hecho?", es decir, preguntarle directamente "¿tú qué has hecho o qué harías?". (Participante 10)

Las ejemplificaciones anteriores nos revelan una apuesta por comprender los saberes de los estudiantes, las dinámicas de su entorno, para entender la clase de conflicto que se genera entre ellos. Se trata de una apertura para "(...) no solo (...) comprender desde lo racional, también desde lo emocional, la disposición desde el mismo sujeto, debe contemplar las pasiones, las sensaciones y los sentimientos" (Zarama, 2018, p. 40). Es la evidencia de comprometerse con una comunidad desde su realidad, que supera la asistencia a la clase de inglés.

Lo propuesto por el Participante 10 acerca de relacionar la clase con las problemáticas, coincide con la propuesta de León-Garzón y Castañeda-Peña (2018), quienes concluyen en su investigación que incorporar las necesidades sociales en el contexto de la enseñanza de inglés mejora el aprendizaje, principalmente de habilidades sociales que favorecen la convivencia. Vizcarra-Morales et al. (2018), por su parte, expresan la necesidad de prestar atención a la educación emocional y al trabajo de autoconocimiento que permite comprender y manejar conflictos tanto intrapersonales como interpersonales e intragrupales para posibilitar una mejor convivencia.

DOCENTES EN FORMACIÓN Y SU COMPROMISO CON LA RECONCILIACIÓN

Se destaca en los estudiantes-profesores la conciencia de acciones conflictivas en el aula (31 referencias). Sin embargo, no sucede lo mismo cuando mencionan acciones de reconciliación (15 referencias). Esto es preocupante cuando se ve la diferencia numérica, pero cuando se analiza el contenido de las acciones vinculadas con la resolución de conflictos cambia la perspectiva. Los estudiantes-profesores hablan menos de reconciliación, pero cuando lo hacen las reflexiones son muy profundas. Sus planteamientos remiten al papel fundamental de los docentes en contextos de conflicto. Ellos serían los movilizadores de dolores y prejuicios compartidos por la comunidad (Halai y Durroni, 2018).

Aproximarse en la cotidianidad a la reconciliación nos acerca al concepto de paz neutra, pero también desborda este referente teórico. Es posible identificarlo en el relato de uno de los practicantes:

Yo creo que nosotros generamos en el aula la conciencia de que en Colombia existen muchísimas culturas. De que en Colombia existe más de una lengua, de que en Colombia existen muchísimas costumbres que se remontan a la colonia, o a los pueblos afro o a los pueblos indígenas. Yo creo que cuando nosotros pensamos en eso, podemos pensarnos ya no solo como un pueblo conformado por una clase de gente, por una clase de pueblo, sino por un país que contempla muchísimas formas de ver el mundo. A partir de eso podemos generar formas de comprender al otro y a partir de eso podemos entender que podemos promover paz, que es la necesidad principal que tiene el país en este momento. (Participante 12)

El Participante 12 visiona una pluralidad en formas de pensar, ser y existir que rebasan concepciones monoculturales de la realidad (Walsh, 2012). Esta postura es muy diciente si entendemos que la negación y eliminación de esos otros mundos posibles ha sido parte del insumo para el conflicto social en Colombia (Zarama, 2018). Este compromiso se asume desde una mirada de-colonial.

En palabras de Ortiz et al. (2018): "La decolonialidad de la educación se logra en la misma medida en que se reconoce la validez e importancia de los saberes "otros" no oficializados por la matriz colonial" (p. 205). Esto comienza por el reconocimiento de las múltiples culturas presentes en el aula que menciona el estudiante. La enseñanza de lenguas trasciende el aprendizaje del código y pasa a ser la mediadora (Aldana, 2021), al acercar a los estudiantes a una comprensión de pluriculturalidad que puede ser un saber favorecedor para la construcción de la paz.

En este complejo proceso que implica la construcción de la paz, la educación tiene un papel muy importante. Allí, donde el diálogo es vital en la transformación de los conflictos, la comunicación no violenta debe privilegiarse (Tyson, 2016). Otro estudio realizado en Australia sobre las tensiones que se generan en la relación entre estudiantes-profesores y estudiantes señala que se espera de los practicantes una actitud reflexiva como estrategia para resolver conflictos (Hudson y Hudson, 2018). Esto se evidencia en los relatos de los estudiantes-profesores entrevistados en Bogotá. La estrategia privilegiada para establecer ese diálogo con los estudiantes es la pregunta que moviliza la reflexión con el estudiante.

... es que me gustaría que ellas pensaran más por qué están haciendo las cosas que hacen, pues obviamente me estresa y a veces es ya va, espérense, hagan silencio, pero en otras ocasiones les pregunto a las niñas: ¿por qué necesitas hacer eso, necesitas hacerlo? Por ejemplo, ese día con Mariana pasó algo interesante porque también le hice lo mismo que a Alejandra. Ella estaba haciendo algo, no recuerdo muy bien, pero hizo algo y yo le pregunté: ¿Mariana por qué haces eso, para qué lo haces?Pues mi herramienta favorita siempre va a ser la pregunta. La pregunta es poderosa, a veces los niños se muestran muy sorprendidos cuando les hacen una pregunta y tú notas en su cara cómo está en choque con lo que le acabas de preguntar. Ya sea que involucre sus sentimientos, no sé una simple pregunta, simple entre comillas, una simple pregunta como ¿por qué crees que es necesario tratar mal a esa persona? Para ellos puede ser como. los hace pensar y eso es lo que quiero que ellos logren hacer por sí solos (Participante 7).

Es muy alentador el tipo de acercamiento del estudiante-profesor con sus estudiantes. De esta manera se aproxima a "la posibilidad de comprendernos como diferentes, y que a partir de las diferencias debemos construir todo lo que nos concierne como sociedad sin discriminar, ni eliminar al otro" (Zarama, 2018, p. 44). La enseñanza de una segunda lengua pasa a un segundo plano. La intencionalidad de mejorar la convivencia al abordar aspectos simbólicos propios de la cultura y que no favorecen la reconciliación se hace evidente. Esto significa la aproximación al concepto de paz neutra, no obstante, parece que este referente teórico se queda corto para analizar lo expresado por los estudiantes-profesores. Se podrían considerar estos eventos narrativos como relatos alternativos sobre la construcción de la paz, los cuales pueden implicar un costo emocional significativo (Aldana, 2021). La construcción de paz desde el profundo reconocimiento de la humanidad se aleja de conceptos teóricos relacionados con construir una "cultura de paz". De esta forma, se desmonta el discurso de "paz estable y duradera" para transitar hacia las reflexiones de Aldana (2021) sobre el reconocimiento de la complejidad de la construcción de paz en contextos de ELT, cuyo motor es la reflexión del profesor sobre el día a día.

Ahora, analicemos las iniciativas de los estudiantes-profesores:

Además, hubo otro problema de comportamiento porque algunas niñas estaban peleando con los niños. Hubo un punto en que la niña quería ir al baño y en la entrada del salón había un niño, entonces la niña no pudo pasar; y ellos dos parecían no ser muy buenos amigos, luego la niña decidió empujarlo y hacerlo caer. Hubo como una mini pelea allí, después yo hablé con ellos, le dije a la niña que tenía que disculparse, pero ella no lo hizo. Sin embargo, yo tuve que ser muy cuidadosa con esta clase de problemas, pues podían ser estudiantes que son difíciles y eso es lo que yo no quiero en mi clase (Participante 3).

Lo primero es utilizar esos momentos de conflicto como un instrumento para el aprendizaje. O sea, lo que veíamos acá que le dijo "burro", que lo trató mal, si el tema es la violencia, por qué no conectar eso con la clase. Y, por otro lado, sería que ellos propusieron hablar sobre su propia realidad. (Participante 5)

Los estudiantes-profesores asumen un papel activo en la búsqueda de nuevas posibilidades para la convivencia. Reconocen la realidad y están dispuestos a movilizar el cambio, pero en este proceso, la pregunta es si están preparados para ello. ¿La formación universitaria les ofrece herramientas para hacerlo?

Al respecto, Valencia et al. (2016) manifiestan la necesidad de articular los currículos y los procesos formativos en escenarios de conflicto para alinear la formación universitaria con las transformaciones regionales y nacionales. Estos autores proponen la investigación en este campo como un dispositivo mediador. Otra propuesta es la de Chaux (2019), quien demuestra cómo la implementación de estrategias en el aula de clase como "la empatía" (conexión emocional con los otros) resultan ser útiles para disminuir la agresión.

Los esfuerzos por acercarnos a la paz ya se han estudiado en Colombia. De esta línea hacen parte los resultados del estudio empírico realizado con 1843 personas colombianas por Rettberg y Ugarriza (2016, citado por Tabarquino, 2018) sobre el significado de la reconciliación en Colombia, el cual se asocia con un cambio emocional de las personas que conduzcan a la cooperación y el diálogo.

En este sentido, la contribución de los estudiantes-profesores es palpable. No obstante, es evidente el llamado a repensar los procesos formativos como escenarios universitarios no solo teniendo en cuenta nociones disciplinares, sino alrededor de discursos y prácticas que favorezcan la paz. Esta postura significa "avanzar en la construcción de conocimiento sobre el campo de la educación para la paz bajo horizontes de saberes situados, por ejemplo, desde la sistematización de experiencias" (Torres Gómez, 2019, p. 161). Lo anterior permitiría, según el autor, la construcción de una paz sostenible.

CONCLUSIONES

En los eventos narrativos analizados emergen formas a través de las cuales los estudiantes-profesores se aproximan a pedagogías contrahegemónicas y rehumanizantes. En sus reflexiones sobre sus prácticas, ellos visionan la necesidad de tener en cuenta las realidades de sus estudiantes al enseñar inglés y la importancia de configurar una visión plural que proyecta pedagogías que posibilitan un tránsito hacia el allanamiento del eurocentrismo que se encuentra enraizado en la estructura centro-occidental de la educación en América Latina (Palermo, 2015). Convenimos, desde nuestra lectura, que dicha estructura excluyente esconde los cimientos del conflicto. Estas disposiciones los acerca a la construcción de la paz al hacer sentido de su práctica pedagógica a través de procesos reflexivos y de reconstrucción de sus experiencias. Desde allí se posicionan como "sujetos revolucionarios comprometidos con la creación y re-creación" (Restrepo y Rojas, 2010, p. 57) de otros mundos posibles.

A partir del cambio de ejercicio del poder, los practicantes construyen con sus estudiantes nuevas formas de diálogo en las que se reconocen desde sus diferentes realidades. Es este un proceso de formación conjunta, pues el docente en formación también se construye a sí mismo como agente promotor de coexistencias pacíficas por la empatía y la sensibilidad que desarrolla con sus estudiantes y sus necesidades.

Otro aspecto que contribuye a la reconciliación es provocar oportunidades de aprendizaje a partir de la rutina. Esto permite mejorar la atención y la comunicación con los estudiantes de una manera más propositiva y crítica. Así, ellos aportan a la construcción de una mejor escuela, sociedad y país.

La construcción de paz en el aula implica múltiples disposiciones, puesto que los estudios sobre construcción de paz son escasos en el campo de la enseñanza del inglés. Por ser esta una práctica tecnificada que reproduce modelos neoliberales (Hurie, 2018), los discursos sobre la construcción de paz en escenarios de formación docentes son importantes para desvelar la diversidad de situaciones conflictivas presentes en el aula. Bajo esta óptica, los futuros docentes podrían convertirse en gestores de paz, una necesidad apremiante en Colombia. Sería muy importante rastrear qué sucede con la disposición de los estudiantes y qué se construye a largo plazo. El camino para la construcción de la paz en Colombia apenas comienza y posiblemente tendrá muchos tropiezos. Sin embargo, lo valioso son las acciones que muestran disposición para alcanzarla.

Finalmente, ya que "las competencias docentes requieren una ideología personal de la enseñanza que permita a los maestros transitar de una pedagogía de la homogeneidad a una pedagogía de la diversidad" (Lira et al., 2014, p. 126), se avoca a que las instituciones formadoras de docentes promuevan espacios que conduzcan a visibilizar las diferentes formas como algunos estudiantes-profesores realizan dicho tránsito. En especial, nos referimos a aquellos tránsitos informados en saberes locales que nos acercan a una comprensión más humana y plural de enseñanza de lenguas extranjeras.