Introducción

Con la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a principios del siglo XXI por parte de 189 países, entre ellos Colombia y con el apoyo de entidades internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las Naciones Unidas (ONU); en el mundo se establecieron 8 objetivos de desarrollo humano para el año 2015 (Banco Mundial, 2013). La erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la enseñanza primaria universal, el sustento del medio ambiente y la igualdad entre géneros, fueron temas puestos a la mesa y acordados a resolver por la comunidad internacional, quien veía con preocupación la dura realidad por la que estaban pasando gran parte de los países del África subsahariana, América Latina y Asia meridional.

Es por ello que, a la luz de una sociedad más próspera, donde los retos deben ser establecidos y enfrentados por la colectividad en su conjunto (Estado, empresas y sociedad), cabe para este artículo preguntarse la importancia y el papel que las empresas asumen frente a los desafíos propuestos en materia de desarrollo humano desde la lógica del crecimiento económico, la equidad social y el cuidado integral del medio ambiente.

El presente artículo evidencia qué tanto las empresas están actuando dentro de la lógica de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el marco de la responsabilidad social. Desarrollar estrategias de RSE en sentido real, implica transformar el tradicional modelo de gestión organizacional, agregar nuevos conceptos a los procesos de consolidación empresarial y articular nuevas variables a las políticas y planes corporativos para que logren ampliar positivamente el espectro de sus acciones y decisiones. Asimismo, lo anterior implica una nueva postura de las empresas respecto a sus operaciones cotidianas y al impacto que estas generan en el entorno en que se desarrollan.

En este sentido, el documento propone cinco partes: La primera estará destinada a dar una visión de la firma en la teoría económica y las nuevas vertientes que se han generado como contraposición a esta para explicar elementos tales como el de la RSE. Posteriormente, en la segunda parte se definirá la Responsabilidad Social y sus implicaciones estratégicas dentro de las organizaciones empresariales modernas. Asimismo, en la tercera parte y con el ánimo de estimar mediante un estudio de caso cuál ha sido el papel del Estado en la promoción empresarial, se estudiará la situación actual de las empresas en Colombia y particularmente de las Mipymes y empresas familiares. En la cuarta parte se entenderá el futuro de la Responsabilidad Social en Colombia, y finalmente a manera de conclusión, en la quinta parte se darán una serie de consideraciones finales.

Antecedentes: la teoría económica, el estudio de las organizaciones y la lógica de la RSE

La RSE no solo exige a empresarios y Estado una actitud diferente respecto al uso de los recursos y a los modelos de gestión organizacional. También demanda una nueva forma de estudio de las empresas desde la academia y particularmente desde la teoría económica. Es necesario entender el comportamiento de las empresas desde una lógica que sacrifique la elegancia expositiva de modelos por el levantamiento de supuestos restrictivos en análisis que agreguen nuevos elementos trascendentales de la conducta humana (psicológicos, sociológicos, biológicos y culturales) y que están constantemente involucrados en el ámbito empresarial.

Las empresas como entes económicos inmersos en procesos de intercambio han sido parte fundamental de la teoría económica. Sin embargo, la más utilizada ha sido la visión de la llamada “corriente principal”, la cual busca comprender de manera sistemática los procesos de elección mediante el planteamiento de principios micro fundamentados. Asimismo, se supone que la firma busca alcanzar el máximo nivel de beneficio posible, dada una información sobre las distintas combinaciones de factores de producción, oportunidades y restricciones existentes para un nivel de producto dado.

Con una visión donde la elección y la racionalidad económica se conceden como los principales ejes configuradores, se crea un mundo ideal de eficiencia paretiana con mercados perfectamente competitivos y costos nulos de transacción. Del mismo modo la empresa, la ley y la política, se convierten en “cajas negras” rodeadas de un entorno atemporal que niega la importancia de sus estructuras internas, así como la de sus entornos y la importancia de la institucionalidad.

Entender desde la teoría económica el comportamiento humano de manera distinta, es indispensable para concebir el comportamiento de las empresas en el mundo real. Para esto, en economía innumerables autores han intentado crear puntos de contacto con otras ciencias, tales como la psicología y la biología, para tener una mayor aproximación de todas aquellas variables que están inmersas en las decisiones de los individuos ante condiciones de racionalidad limitada, competencia imperfecta e incertidumbre respecto al futuro (González, 2011).

Partiendo de la premisa de que las empresas son entes conformadas por personas irracionales, que se enfrentan a contextos de información asimétrica y que tienen incertidumbre respecto al futuro; la lógica de un comportamiento organizacional que “no comete errores”, no cabe en un mundo donde los procesos empresariales están en constante cambio.

A manera de ejemplo para el presente artículo y con el ánimo de entender a las empresas por medio de la psicología del comportamiento, Simon consideraba que las empresas aglomeran relaciones interpersonales entre grupos de interés que están en permanente interacción y conflicto, configurando así las expectativas y su compromiso ante la organización (Simon, 1945). Es decir, cada una de las esferas del ámbito empresarial. (Desde las labores de un operario de máquina hasta las de un gerente ejecutivo) están determinadas por la organización social que las configura (estatutos internos, distribución de jerarquías y hasta los criterios que se utilizan en la delimitación de funciones).

Por su parte Williamson, discípulo de Simon y premio Nobel de Economía en 2009, propuso el estudio de las organizaciones desde la lógica de la institucionalidad, es decir la existencia de las organizaciones se explica por su capacidad para reducir más eficazmente los costos de transacción (Williamson, 2011). En este caso la administración, más que los precios, representa el factor más importante para la producción de bienes públicos y privados. La visión tradicional de empresa, como agente maximizador, se transforma por una perspectiva más integrada donde las estructuras organizacionales buscan gestionar procesos para así alcanzar resultados más eficaces. De esta forma, el secreto de la eficiencia económica radica en la capacidad para generar una correcta asignación de funciones en pro de una mejor forma de gobierno posible (mercado, contratos o empresas).

A pesar de que las anteriores corrientes del pensamiento económico no han logrado ser internalizadas del todo por los economistas del Mainstream, si es importante recalcar su aporte para el estudio de elementos distintos al tradicional análisis de precios y cantidades. Dicho esto, sería impensable conceder el modelo de RSE bajo el criterio de maximización de ganancias, dada su incapacidad para evaluar el impacto de las interacciones que se generan al interior y al exterior de las empresas.

Tanto Williamson como Simon, proponen visiones distintas que merecen ser analizadas. Para el caso particular del presente artículo, se busca demostrar la importancia de vertientes de la teoría económica que niegan la existencia de empresas como entes económicos homogéneos, donde se toman las decisiones de manera aislada sin conciencia social de sus entornos. Dado que la RSE no ha tenido un papel preponderante en los tradicionales modelos explicativos de la firma, es importante determinar cuáles son los móviles que incentivan a los empresarios a llevar a cabo prácticas de este tipo.

La responsabilidad social como comportamiento estratégico empresarial, una aproximación teórica cualitativa

Partiendo de las visiones de Simon y Williamson, es decir, de aproximaciones que tienen en cuenta los factores y móviles internos de la compañía, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución que hacen las empresas y organizaciones al mejoramiento de su entorno económico, social y ambiental para mejorar su situación valorativa en el mercado. Implementar políticas de RSE en los modelos de gestión administrativa1 implica incluir el rol de la empresa en la sociedad no por cuestión de filantropía sino de estrategia, es decir, es una decisión que toman las empresas con el objeto de generar valor agregado en sus operaciones vistas desde diferentes ángulos.

Dimensión de productividad: Por medio de la implementación de una sólida política de recursos humanos para sus trabajadores, quienes ante una empresa consciente de sus necesidades laborales y personales ven en su trabajo un medio para tener sentido de compromiso y pertenencia con la empresa y con los objetivos que se plantean en ella.

Dimensión de mercados: Por el cumplimiento de estándares internacionales y certificaciones, como el de salud ocupacional y seguridad industrial, exigidas por actores externos tales como los consumidores y los entes de regulación gubernamental.

Relaciones con el cliente: Mediante la creación de mecanismos de comunicación directa que permita denotar objetivamente qué tan bien se están ejecutando los procesos y qué tanto se están satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Adicionalmente, con una política de calidad que dé fe de las buenas condiciones de producción (sanitarias, legales y operativas) en la compañía.

Credibilidad y confianza con agentes externos: Una empresa que sea respetuosa del marco institucional vigente (códigos de comercio, marcos laborales de seguridad social, claridad en las reglas de competencia, registros de procesos productivos, certificaciones de seguridad industrial, matrícula mercantil y obligaciones tributarias) está más cerca de la formalización empresarial. Todos estos elementos generan activos intangibles para la compañía (credibilidad, confianza, fidelidad, etc.) que se traducen en mayores garantías de sostenibilidad (competitividad) en el mediano y largo plazo.

La amplitud del término de RSE se evidencia en las definiciones anteriores, ya que no solo abarca las acciones que la empresa realiza en pro de sus agentes externos (consumidores, proveedores, acreedores y la comunidad en su conjunto), sino también de sus agentes y móviles internos (recursos humanos, legalidad en procesos y transparencia en la gestión)2.

Dado que la RSE enmarca el rol que las empresas juegan a favor del equilibrio entre crecimiento económico, bienestar social y respeto al medio ambiente; se pone de manifiesto el desafío que se tiene de transformar una cultura administrativa endoctrinada en los planteamientos tradicionales de la teoría clásica administrativa, para llevarla a un siguiente nivel, donde se incluyan elementos sociales y ambientales, elementos del crecimiento industrial en el largo plazo (Ver Figura 1).

De este modo, las empresas tienen la inexorable responsabilidad de conocer y analizar el entorno en el que operan geográfica e institucionalmente3, así como identificar los grupos de interés4 que constantemente están relacionándose de manera directa e indirecta con la compañía.

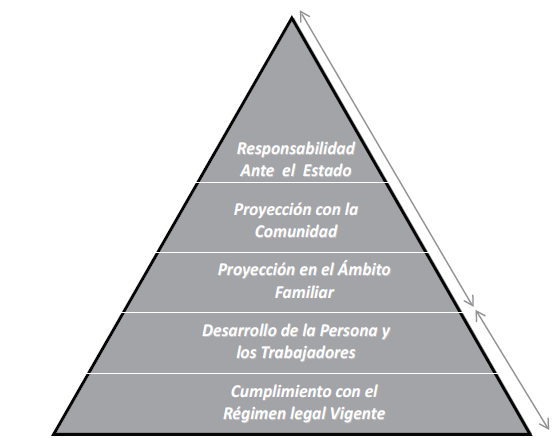

En la Figura 2 se define el orden de prioridad en la Responsabilidad Social Empresarial, diferenciándolo en dos dimensiones y ámbitos distintos. En primer lugar, la dimensión interna contempla la interacción de los recursos de la empresa en función de sus resultados por medio del cumplimiento con la institucionalidad, ya que una empresa no puede ser responsable socialmente sin cumplir con las exigencias mínimas que el marco legal vigente le impone. La ilegalidad y la poca transparencia son sinónimos de insostenibilidad organizacional en el tiempo.

En segunda instancia y, dentro del mismo ámbito interno, se denota la importancia de generar mecanismos que permitan el desarrollo integral de la persona y de los trabajadores dentro de las empresas. Bajo la premisa básica de que el bienestar de los colaboradores representa una condición necesaria para el éxito de toda organización, en la medida en que se le dé mayor importancia a la capacitación, motivación, tecnificación y condicionamiento laboral, el sentido de compromiso y colaboración de los diferentes cuerpos sociales será mayor.

En el ámbito externo se tienen tres componentes: Proyección de la familia, Proyección de la comunidad y Proyección con el Estado y la nación.

La proyección de la familia se concentra en el núcleo familiar de los trabajadores. La capacitación y la generación de puentes de contacto entre la compañía y las familias, intensifica las redes de la empresa con terceros, generando un importante valor agregado y creando aliados en las operaciones cotidianas de la compañía.

En lo que concierne a las empresas con las comunidades locales, la conciencia del entorno se convierte en uno de los eslabones más importantes del eje de la responsabilidad corporativa. No solo está concentrada en generar alianzas público-privadas para la solución de problemas en pro de un desarrollo regional (acciones estratégicas y planes de gestión municipal), sino que también está encaminada a generar activos intangibles como la confianza, la credibilidad y el respaldo de la población local.

En la proyección Estado-nación se tiene la participación de los empresarios en la agenda nacional en términos no solo sociales y ambientales, sino también económicos y políticos. Velar por un Estado más consecuente con los intereses de la mayoría, la evaluación objetiva de los resultados y el apoyo a la legalidad, representan elementos que ligan la acción social de la compañía con la nación.

Como se dijo con anterioridad, de nada sirve priorizar los elementos externos de la RSE, sin antes consolidar la esfera interna de la organización. Para la consecución de la productividad y la competitividad, es necesario generar capital social interno cumpliendo con el marco legal y pensando en cómo mejorar las condiciones de los cuerpos sociales de la empresa.

De acuerdo con lo anterior, compete para el presente artículo determinar, en base a un análisis de la situación actual de las empresas en Colombia, la capacidad que tienen las organizaciones en el país para generar esquemas administrativos socialmente responsables. (véase Tabla 1).

Resultados: situación de las empresas y de la RSE en Colombia

Los alcances de la participación de las organizaciones frente a la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia han aumentado, por ello, es importante estudiar antes las dinámicas que enfrentan las empresas, particularmente las Mipymes y las empresas familiares, las cuales han tenido poca participación en la gestión de políticas administrativas centradas en la RSE.

Partiendo de la lógica de que la capacidad de desarrollo de una sociedad se escuda en su cabida para generar y acumular capital, las empresas están inmersas en procesos donde, por medio de la innovación y la gestión de las ventajas comparativas, se buscan descubrir nuevos caminos para el progreso social y la consecución de un modelo económico más sostenible. Es por ello que, ante un Estado casi omnipresente, las empresas colombianas promedio han pasado por un crecimiento autónomo con participación escaza de la política pública en el diseño de proyectos de largo plazo dirigidos a promover la ciencia y la tecnología, así como la educación y la productividad sostenible.

Lo anterior ha estado acompañado de pocos niveles de inversión en actividades generadoras de capital social y sectores adyacentes al mismo escenario empresarial. Como si fuera poco, la respuesta de la sociedad y de sectores específicos ha sido pasiva, mientras los acuerdos y convenios de capacitación con instituciones universitarias son débiles y esporádicos, los niveles de formalización laboral y empresarial dejan mucho que desear ante las reformas de flexibilización sucedidas desde finales del siglo pasado (Cardona & Cano, 2007).

De igual manera, las políticas de Estado que se han venido implementando en los últimos años no tienen un fundamento estructural de largo plazo definido. Por un lado, se tienen los programas de promoción y apoyo empresarial (como fondo emprender con el SENA y Cultura E con el gobierno metropolitano de Medellín) que más allá de responder a criterios cualitativos, responden a móviles cuantitativos de buen gobierno donde la calidad de los proyectos y su sostenibilidad en el tiempo no se ponen a discusión. Por el otro, se tiene un sistema financiero que poco promueve la iniciativa empresarial con productos crediticios marginalmente diferenciados y que no se adaptan a las condiciones reales de los empresarios colombianos.

Como se muestra en la Figura 3, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representan el 84% del total de sociedades registradas en el país. Lo anterior evidencia la importancia que tienen las políticas económicas encaminadas a generar capital social en este tipo de empresas para la sociedad. Capacitación, formalización laboral y empresarial, acceso al mercado de créditos y a los mercados internacionales, ejes estratégicos básicos de la RSE interna, son los grandes desafíos que tiene el Gobierno en sus pesados vagones de las locomotoras de la prosperidad.

Como se denota en la Tabla 2, si bien las pymes logran generar ventajas competitivas ante un difícil entorno de oportunidades, como externalidades positivas de localización y estrechas redes de apoyo con grupos sociales de interés, se evidencian problemas estructurales importantes que impiden ampliar el ciclo de vida industrial de las mismas y las lleva a riesgo de declive en el mercado.

Según la Figura 4 y para el caso particular de las empresas familiares, las cuales representan más del 70% de las sociedades en Colombia y las que menos contribuyen al mapa estratégico de RSE en el país, se encuentra que los principales problemas que enfrentan gran parte de las empresas son la poca preparación para el cambio generacional y la combinación de decisiones familiares con las empresariales. Lo anterior evidencia por un lado el poco acceso a servicios de capacitación y por otro, la poca flexibilidad de las estructuras organizacionales para responder a entornos competitivos diferenciados (véase Figura 5).

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2011.

Figura 4 Principales soluciones al riesgo de las empresas familiares en Colombia.

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2011.

Figura 5 Principales problemas de las empresas familiares en Colombia.

Asimismo, la figura nos muestra la importancia de los instrumentos de gestión administrativa tales como: asesorías externas, consejos y protocolos, capacitación directiva, créditos del gobierno, impuestos, estructura de diálogo y toma de decisiones.

Si bien es cierto que el Estado no es el único responsable de una sólida promoción y ejecución de proyectos empresariales socialmente responsables, la política pública debe disponer de entornos que generen confianza y viabilidad para la creación de empresa. Asimismo, es importante generar incentivos para la interacción entre la innovación y explotación comercial (González, 2011). Se debe intervenir al mercado cuando sea necesario, para evitar elecciones adversas de un sistema desregulado y propiciar la generación de oportunidades para empresarios, los cuales están buscando innovar constantemente en productos y servicios.

Para el caso de las Mi pymes y las empresas familiares, el trabajo que depara es aún mayor. En contraposición a la creencia de que la responsabilidad social empresarial solo enmarca factores externos a la misma compañía, es necesario generar incentivos a la formalización del empresario para su menor vulnerabilidad. El cumplimento de normas, la formalización del empleo, la introducción de procesos más eficientes, la consecución de estándares mínimos de calidad y la ejecución de sanas políticas financieras y contables, representan los eslabones mínimos de la dimensión interna de la RSE para este rubro de empresas.

Dicho lo anterior, el reto que la Sociedad, el Estado y las empresas tienen en Colombia es arduo. No sobra decir que la informalidad, la insostenibilidad y la vulnerabilidad empresarial, son sinónimo de malas prácticas organizacionales vistas desde la RSE en su conjunto. Si bien es importante recalcar el papel que el Estado tiene en la promoción de empresa y sana competencia, no se puede dejar en segundo plano la importancia que los empresarios asumen en este ámbito y su responsabilidad con la sociedad. Entre mejores prácticas empresariales haya, más oportunidades tendrán para cumplir todos esos retos, enmarcados formalmente, pero muchas veces olvidados por la colectividad.

Discusión: el futuro de la responsabilidad social empresarial en Colombia

Si bien la perspectiva de las dinámicas empresariales en el país no es alentadora para la implementación de modelos productivos y empresariales socialmente responsables, no se pueden negar los avances que en esta materia se han venido haciendo por algunas empresas en el entorno nacional. Como antecedente, Colombia se adhirió al Pacto Global de Naciones Unidas en 2004 (Red Pacto Global, Colombia, 2013). Promoviendo el diálogo social entre partes, su fin fue conciliar los intereses de las empresas con las demandas de la sociedad, enmarcadas en 10 principios relacionados con el respeto de los derechos humanos, el medio ambiente, el trabajo y la lucha contra la corrupción.

De acuerdo a lo anterior, y partiendo de la función que tiene el sector público para fomentar e incentivar iniciativas empresariales socialmente responsables, el futuro del papel de las empresas y el Estado en la construcción de sociedad está determinada por su capacidad de gestión para la creación de alianzas público-privadas, que estén encaminadas a generar dinámicas de cooperación partiendo de una realidad más cercana de las necesidades empresariales existentes.

En las empresas, es importante cambiar el modo de gestión administrativa, conceder una cultura distinta de las prácticas empresariales, proponerse nuevos retos frente a los grupos de interés y, sobre todo, generar conciencia del impacto que generan en sus respectivos medios (Ver la RSE no como un medio sino como un fin en sí mismo). Por su parte, el Estado debe generar redes de apoyo entre las Mi pymes y empresas familiares, crear instituciones de naturaleza empresarial con capacidad de dar respuesta ágil y flexible, incorporar a las ONG en el diseño de políticas de fomento, incentivar la creación de productos financieros diferenciados que se adapten más a las necesidades reales de los empresarios y crear mecanismos de índole estatal que no se resguarden en los tradicionales indicadores cortoplacistas de buen gobierno, sino en estándares cualitativos que aseguren sostenibilidad y seguridad para el empresariado.

Es importante que, al interior de las empresas, así como de los diferentes grupos de interés, se generen nociones de cambio respecto a la ética profesional y laboral para la consecución de objetivos. Es importante implementar desde la índole directiva, una cultura que relacione la innovación con la RSE, ya que esta amplía el conocimiento corporativo y genera oportunidades para incorporar nuevos productos y procesos en el mercado.

En este caso, y partiendo de la fase histórica por la que pasa la RSE en Colombia, la autoevaluación y autorregulación, representan los elementos neurálgicos para construir las bases de una cultura empresarial guiada por la legalidad. La responsabilidad implica conocer en qué se está, para posteriormente guiar un plan estratégico que permita mejores niveles de participación de la empresa en la índole nacional e internacional.

Consideraciones finales

Los grandes retos que tiene la sociedad por ser socialmente responsable más que tener responsabilidad social, pasan por la lucha contra la pobreza, la sostenibilidad del medio ambiente, la igualdad entre géneros y la educación básica universal; esto plantea desafíos a las empresas y organizaciones de índole pública y privada. Es indispensable implementar culturas organizacionales más dinámicas, que se desprendan de la tradicional visión de productividad, e incorporen variables que agreguen nuevos esquemas a los procesos de consolidación empresarial.

Lo anterior, demanda una nueva posición de la sociedad respecto a las empresas. Dado que la función social de las mismas va más allá de generar empleo y aportar al producto interno bruto de la nación, es importante que la academia, como grupo de presión social, emplee nuevas visiones para estudiar a las organizaciones y demuestren la importancia que estas tienen para la consecución de un mejor modelo de desarrollo económico.

Para el caso de la economía, como ciencia social, se hace cada vez más evidente la necesidad de articular o generar puntos de contacto con otras ciencias, para comprender la complejidad de las organizaciones y su papel en mercados de competencia imperfecta, información asimétrica y racionalidad limitada.

Es necesario entender que las empresas, como agentes de mercado, no solo se están relacionando cotidianamente con elementos externos, sino que también internamente aglomeran un sinnúmero de relaciones entre cuerpos sociales que definen su capacidad para enfrentar las condiciones cambiantes del mercado y la competencia. Las visiones de Simón, desde la lógica conductista, y la de Williamson, desde la visión neoinstitucional, muestran la importancia de internalizar nuevas variables al tradicional análisis de precios y cantidades.

Dicho lo anterior, la lógica de la RSE enmarca el complejo papel de las empresas en la búsqueda de objetivos sociales planteados en acuerdos internacionales (Banco Mundial, 2013). Sin embargo, es importante comprender que la responsabilidad de las empresas no debería implicar per se actos de beneficencia o de estrategia. Las nuevas visiones y corrientes de la administración muestran la importancia de agregar nuevos ejes estratégicos a la dirección científica tradicional, para generar diferenciales que mejoren la situación valorativa de las empresas en el mercado (Bowen, 1953).

La productividad, la generación de vínculos estrechos con grupos de interés y la credibilidad; son activos intangibles que se fortalecen con una correcta ejecución de políticas empresariales (Drucker, 1973). De nada sirve hablar de RSE externa (la función social de la compañía con agentes externos como nación, comunidad y familia) si las actividades cotidianas de la misma no se desenvuelven de manera integral desde la lógica de la institucionalidad y la legalidad.

Asimismo, para el caso colombiano y tal como se demostró con anterioridad, las empresas familiares y las Mipymes, que representan la mayoría de las empresas en el país, hacen parte de una dura realidad en donde la informalidad y la vulnerabilidad son síntomas y a la vez etiologías de un sistema empresarial incapaz para generar actividades que aporten capital social a la colectividad. Partiendo de que la lógica del crecimiento se resguarda en la capacidad de una sociedad para crear y acumular capital, las bases del desarrollo se centran en los mecanismos para su distribución.

Es importante incluir al empresario en los procesos de participación, como motor central de desarrollo social. Dada la casi omnipresencia del Estado, las empresas promedio en Colombia han pasado por un crecimiento autónomo con escaza participación de la política pública junto con muy bajos niveles de inversión en actividades adyacentes al escenario empresarial. Los programas de promoción estigmatizan y sacrifican la sostenibilidad de los proyectos en base a culturas cortoplacistas de “Buen Gobierno” donde el aspecto cuantitativo pesa más que el cualitativo.

Es necesario intervenir un mercado desregulado para la promoción de la innovación y la generación de oportunidades para empresas y empresarios. La RSE es promovida por las institucionales nacionales e internacionales, y los empresarios la viabilizan, por eso su desafío no es menor. El cumplimiento de normas, la formalización del trabajo, la consecución de estándares mínimos de calidad y la ejecución de sanas políticas de productividad; representan los retos que se tienen en materia de Responsabilidad Social Empresarial.

En lo que concierne al futuro de la RSE en Colombia, el papel de las empresas y Estado está determinado por su capacidad para generar alianzas público-privadas orientadas a crear dinámicas de apoyo y cooperación. Urge implementar desde la índole directiva, una cultura que relacione las prácticas de RSE con la innovación, para ampliar el conocimiento corporativo y generar oportunidades que permitan llevar nuevos productos y procesos de transformación al mercado.