INTRODUCCIÓN

La vida cotidiana es un tema de interés de la Nueva Historia o Historia Total, investigaciones recientes se han enfocado en el factor sociocultural de la vida cotidiana de los esclavos e indígenas que habitaban las zonas rurales, en este caso las haciendas del siglo XVIII y la vida al interior de éstas. En un primer momento los estudios pioneros sobre las haciendas en América Latina estudiaban la vida cotidiana desde una perspectiva económica abordando en algunos casos, aspectos socioculturales1. Existe un número significativo de investigaciones sobre los jesuitas, que abordan aspectos de la vida cotidiana al interior de sus haciendas especialmente las producidas por el Padre José del Rey Fajardo2. Estudios recientes han profundizado en la vida cotidiana al interior de las haciendas y los cambios inmediatos a la expulsión de los jesuitas en la vida de sus antiguos esclavos, a cargo del Consejo de Temporalidades3. Para el caso regional, los estudios sobre la cotidianidad en la vida de los esclavos se han enfocado en algunos aspectos relacionados con la trata de esclavos y conflictos de bandidaje4.

Fernand Braudel5, desde la historia sociocultural definió el concepto de la vida cotidiana, como un conjunto de sucesos que se repiten y hacen evidentes maneras de ser y de actuar perpetuadas en el tiempo. La vida cotidiana ocurre en un tiempo y un espacio determinado. El trabajo como mecanismo regulador de la vida se encuentra en el ámbito público y el trato en la esfera de lo privado, en los dos se evidencian relaciones de dominio entre amos y esclavos para moldear la conducta6.

La historia de la vida cotidiana establece una conexión con los grandes sucesos que afectan la vida diaria de los grupos sociales o se generan procesos de resistencia7. En este artículo se observarán cuáles fueron las afectaciones que trastocaron la cotidianidad de los esclavos a raíz de la expulsión de los jesuitas y la venta de sus haciendas a particulares.

El gobierno español una vez son expulsados los jesuitas en 1767, creó el Consejo de Temporalidades, para la administración de los bienes que la Compañía de Jesús tenía en los territorios de la América Española8. Este organismo conservó el manejo y las costumbres implementadas por los jesuitas al interior de las haciendas, con el fin de lograr la quietud de los esclavos y el buen gobierno de sus posesiones. Conocer este proceso y los cambios que suscitó en la vida de los esclavos contribuye a enriquecer la historia local.

El presente estudio busca describir y explicar los tipos de conflictos que se originaron una vez son rematadas las propiedades jesuitas a particulares en el valle de Cúcuta9. Inicialmente se define el contexto jurídico político y administrativo del valle de Cúcuta adscrito a la Provincia de Pamplona, la categoría étnica de los esclavos que poseían los jesuitas y el proceso de remate de las haciendas, para proceder al análisis de los conflictos que se produjeron una vez entran en posesión los nuevos dueños. En este caso, se han identificado dos tipos de problemas: uno, las relaciones de trabajo y dos, las relaciones interétnicas especialmente en lo relacionado con el trato.

1. CONTEXTO JURÍDICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL VALLE DE CÚCUTA

El valle de Cúcuta pertenecía a la Provincia de Pamplona10, estaba conformado por las parroquias: San José de Guasimal y El Rosario de Cúcuta, erigidas en 1734 y 1773 respectivamente, conformadas por el poblamiento de campesinos mestizos y hacendados blancos alrededor del Pueblo de Indios de Cúcuta. Desde el siglo XVIII se trasplantaron cultivos europeos (trigo, cebada, caña de azúcar) y la cría de ganado11. Para este periodo se originaron erecciones parroquiales debido al crecimiento de población mestiza y la producción agrícola de algodón, tabaco y especialmente de cacao12, lo que posibilitó que en El Rosario (1789) y San José (1792) adquirieran el estatus de Villa, por la autonomía económica propiciada por el auge del cacao. Vicente Oviedo informaba que en estos curatos se producía "gran abundancia de cacao que embarcan por el río de Zulia para Maracaibo"13.

2. CATEGORÍA ÉTNICA. LOS ESCLAVOS DE LOS JESUÍTAS

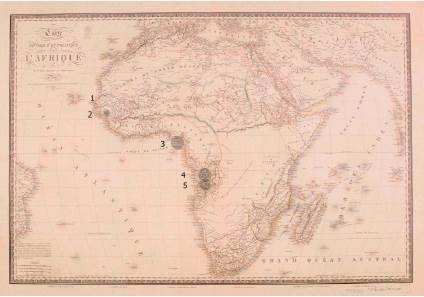

En 1621 la Compañía de Jesús arribó a la Provincia de Pamplona, siete años después habían adquirido el prestigio y la confianza de los vecinos acaudalados de la Provincia, lo que posibilitó la fundación del Colegio de Pamplona. Pedro Esteban Rangel en 162814 y Leonor Cortés en 1670, fundaron capellanías15 y entregaron en calidad de donación a la Compañía, estancias de pan coger, hatos de ganado y mobiliario religioso en la zona andina del valle de Labateca, además de 116 esclavos traídos de diferentes zonas de África, de acuerdo con el apellido registrado en el documento de donación (Ver figura 1). La acertada administración y rentabilidad de estas propiedades por parte de los jesuitas, posibilitó la adquisición de dos haciendas de cacao en el valle de Cúcuta, El Trapiche en 1722 y El Salado en 1724, este último tenía como anexo el hato de ganado Quebrada Seca, así mismo, fue donado por Joseph Quintero16 en 1730 la hacienda de cacao San Francisco Xavier, a la cual le anexaron por medio de compra los hatos de San Javier y Corococo.

Nota: 1. Senegambia -Río Senegal; 2. Tribus Biafares; 3. Gongo de Biafra; 4. Congo; 5. Angola.

Fuente: Archivo General de la Nación (AGN), Mapas y Planos, 1822, Bogotá, Colombia.

Figura 1 Mapa físico y geográfico de África, donde se señalan los lugares de donde provenían los esclavos del valle de Cúcuta.

Los jesuitas compraban esclavos traídos de áfrica, sin embargo, en los inventarios de las haciendas de 1767 no se registró el apellido del esclavo que indicaba su lugar de origen, además, en los archivos notariales de Pamplona y Cúcuta, se registran pocas ventas y compras de esclavos por parte de los jesuitas, generalmente para el siglo XVIII, en su mayoría esclavos criollos17. El Trapiche y San Francisco Xavier eran las haciendas donde tenían las viviendas los esclavos, conformadas por 25 y 26 familias respectivamente. La categoría étnica de los esclavos estaba compuesta de mulatos, pardos y negros18, predominando los pardos19, como consecuencia posiblemente de los matrimonios entre los esclavos y libres permitidos por los padres jesuitas en tiempos de las cosechas, en los inventarios se registran 7 matrimonios de este tipo, además de un esclavo de color blanco y dos ladinos20 que ejercían como capitanes de las haciendas21. Esta mano de obra esclava fue el sustento de las posesiones jesuitas para el desarrollo de las haciendas de cacao, el cultivo de caña de azúcar, las moliendas en trapiches, las estancias de cría de ganado y transporte de productos locales y regionales. (Ver tabla 1).

Tabla 1 Categoría étnica de los esclavos en las haciendas jesuitas del valle de Cúcuta.

| Hacienda | Esclavos | Categoría étnica | Esclavos | |

|---|---|---|---|---|

| Labateca | 9 | Mulato | 9 | |

| Negro | 37 | |||

| El Trapiche | 105 | Pardo | 51 | |

| Blanco | 1 | |||

| San Antonio de El Salado | 1 | Negro | 1 | |

| Mulato | 14 | |||

| San Francisco Xavier | 107 | Negro | 31 | |

| Pardo | 30 | |||

| Total | 213 | *Otros no registran su categoría |

Fuente: tabla elaborada a partir de los datos del Archivo General de la Nación. Sección Colonia, Temporalidades, 8, D21. f.499v-567v.

3. EL REMATE DE LAS HACIENDAS JESUÍTAS

Una vez fueron expulsados los jesuitas del valle de Cúcuta22, el Consejo de Temporalidades23 procedió a nombrar administradores temporales de las haciendas mientras se vendían. En el valle de Cúcuta se nombró a Don Feliz Zumalabe24 administrador y encargado del proceso de inventario. El Consejo de Temporalidades procedió al remate de las haciendas junto con los hatos que tenían como anexo a un valor inferior a los avalúos de 1767, bajo el argumento de la decadencia que se experimentaba en su administración, lo que, "obliga a no perdonar arvitrio, para aselerar su enagenacion" (SIC)25. En 1771, Pedro Agustín Peralta administrador de la hacienda San Francisco Xavier, afirmaba que ningún hacendado podría mantenerlas si le faltaba el hato de ganado, además, enfatizaba en la necesidad de rematarlas, "por mui poco mas de la mitad de su valor de avalúo" (SIC)26, debido a la escasez de las cosechas de cacao, lo que disminuía el interés de su compra27. Para el remate se fijaron edictos y se ofertaron a contado o a censo redimible del 5% en calidad de traspaso28.

El valor de la tierra en la época era ínfimo, respecto al valor de un esclavo, por ejemplo, el globo de tierra de la hacienda El Trapiche se valuó en 650 pesos29, la casa de hacienda en 375 pesos a causa de su hundimiento por un temblor de tierra30, y los árboles de cacao se valuaron por muy poco valor por considerarlos viejos e inútiles, a diferencia del precio de un esclavo que según la edad, salud y profesión, alcanzaba su mayor valor en la etapa reproductiva, entre 200 y 300 pesos, "Que lo avaluaba en doscientos pesos por no tener oficio de profecion alguno, y que su edad aun que sera la de treinta años no manifiesta la mayor robustez para travajos de la mayor fatiga" (SIC)31. Lo que explica que gran parte de la riqueza de los hacendados estaba representada en los esclavos, mas que en la tierra, razón por la cual el valor de venta de las haciendas cubrio practicamente el valor de los esclavos, (Ver tabla 2).

Tabla 2 Detalle del valor del remate de bienes de las haciendas jesuitas en el valle de Cúcuta, 1772-1773.

| Hacienda | Valor Avalúo -1767 | V alor Remate -1773 | Item | Cantidad | Valor |

|---|---|---|---|---|---|

| San Francisco Xavier | 33.486,3 | 20.000 | Árboles de cacao | 30.187 | 14.135 |

| Esclavos | 113 | 16.710 | |||

| El Trapiche y El Salado | 43.493,3 | 25.000 | Arboles de cacao | 43.489 | 12.615 |

| Esclavos | 128 | 16.315 |

Fuente: tabla elaborada a partir de los datos tomados del Archivo General de la Nación, Colombia. Fondo temporalidades: SC. 57, 10, D. 14-1771; SC. 57, 10, D.16. 1770.

Las haciendas de los jesuitas en el valle de Cúcuta fueron adquiridas por dos vecinos de gran prestigio en la región. Juan Antonio Villamizar32 perteneciente a una de las familias más acreditadas de la Provincia de Pamplona, heredó el mayorazgo de su padre33, y ocupó a lo largo de su vida diversos cargos de importancia en la Provincia34, además, estaba casado con Águeda Gallardo35. Entre sus posesiones se encontraban la hacienda La Garita y Los Vados en el valle de Cúcuta, por lo tanto, adquirir la hacienda San Francisco Xavier concentraba su poder como hacendado en esta zona, puesto que quedaba vecina de éstas. Por su parte Juan Gregorio Almeida esposo de Rosalía Zumalabe36, adquirió la hacienda El Trapiche y el Salado, paulatinamente se convirtió en un gran hacendado al comprar grandes extensiones de tierra, como Astilleros, las Vegas de Oripaya y el Cerro de la Floresta.

3.1. Primeras medidas del Consejo de Temporalidades y de los nuevos dueños respecto a los esclavos

Una de las condiciones de los donantes de esclavos a los jesuitas en la Provincia de Pamplona era la prohibición de su venta, sin embargo, en el proceso de remate se autoriza la venta de huérfanos, homicidas, ladrones de profesión, ebrios y díscolos. Las primeras medidas del Consejo de Temporalidades fue decretar en 1768 la venta de los esclavos huérfanos y enfermos. En los inventarios de las haciendas se registraron 6 esclavos huérfanos. Manuel Navarro Negrón, adquirió 4 esclavos, entre ellos a Juan Prudencio de la hacienda La Vega37 de diez años de edad, en cien pesos, quien tenía, "dos costillas del lado izquierdo lastimadas y le ha salido coto" (SIC)38. Para julio de 1769, el administrador de la hacienda de La Vega39, vendió al esclavo huerfano Xavier, zambo de doce años en 150 pesos a quien consideraba inútil en la hacienda40, así mismo, se vendieron los esclavos huérfanos por cimarrones41. El producto de esta venta se destinaba para sufragar los gastos en que incurría la administración de las haciendas.

Juan Gregorio Almeida condicionó la compra de la hacienda El Trapiche, sólo si podía, "vender los Esclavos que hallen por combeniente no siendo todos o la maior parte" (SIC)42, así mismo, el administrador de la hacienda La Vega43, argumentaba la necesidad de vender los esclavos por "el orgullo y altanería, con que siempre han vivido; entre ellos ai omisidas, Hebrios, y Ladrones de profession, Ultimamente el segundo Capitan de dichas Haciendas, Justificado de Latrocinio" (SIC)44.

Una vez las haciendas son entregadas a los nuevos dueños, se les concede el permiso para vender los esclavos. Juan Antonio Villamizar los vende argumentando ser demasiados para el trabajo de la hacienda y además, "muchos de ellos inutiles y superfluos, en que es consiguiente la ociosidad causa y madre de los vicios" (SIC)45. Se registra desde 1774 hasta 1818, la venta de 32 esclavos, de los cuales 17 fueron esclavos adquiridos en el remate de las haciendas jesuitas. En el caso de Juan Gregorio Almeida, sólo se registró en este mismo periodo la venta de 3 esclavos que fueron adquiridos en el remate de la hacienda El Trapiche46.

Como la venta de las haciendas había sido a censo47, los esclavos quedaban hipotecados hasta el pago total de la deuda, sin embargo, Juan Antonio Villamizar los vendía argumentando su reemplazo por esclavos generalmente de menor edad, "tienen repuesta otra en su lugar llamada Guillerma de edad de tres años en la misma hacienda" (SIC)48. Salir de los esclavos considerados inutiles evitaba los gastos de sostenimiento, siendo más beneficioso reponerlos con mano de obra productiva.

La judicialización de los esclavos por diversos delitos, fue otra de las medidas del Consejo de Temporalidades. De acuerdo con las leyes civiles, si un esclavo era apresado por cometer latrocinio49, homicidio, ebriedad o cimarronaje, el castigo más fuerte consistía en enviarlo a lomo de mula y con grilletes a las minas. En la Nueva Granada, los esclavos eran enviados "al salitre de Tunxa ó a la Barina de Maracaibo" (SIC)50. En 1767, algunos esclavos habían huido aprovechando posiblemente la expulsión de los padres jesuitas51, entre ellos Pedro Ygnacio que estaba cimarrón porque había cometido homicidio en el mes de agosto de 1767, y se le buscaba para juzgarlo52. Estos esclavos fueron capturados y llevados a las minas de Maracaibo por seis años, una vez cumplida la pena serían reintegrados nuevamente a la hacienda53. Los considerados altivos o ladrones se les otorgaba el mismo castigo, "se saco Luis Zambrano el que fue remitido a las fabricas del salitre de la Ciudad de Tunxa por altivo y Ladron, y para contenzion de los esclavos" (SIC)54, igual le sucedió a Xavier Urive, por haber extraido reses de los hatos, éste fue remitido a Maracaibo55.

Respecto a la disciplina religiosa, el Consejo de Temporalidades nombró un cura para que asistiera a los esclavos en la doctrina cristiana, como lo acostumbraban los jesuitas. El 28 de enero de 1768, el Superintendente Pedro Agustín Peralta, solicitó se destinara un capellán, "para consuelo de aquellos esclavos y veneficio que de su quietud se sigue a las Haciendas" (SIC)56, y en 1769, nombró al Maestro Martín Galaviz, cura de las haciendas del valle de Cúcuta, destinando un esclavo mediano como sacristán, "quien me persuado desempeñara mui bien esta obligación y que de ello resultara grande veneficio espiritual a los Esclavos" (SIC)57. La expulsión de los jesuitas afectó a los esclavos, al parecer las autoridades de temporalidades temían posibles levantamientos y fugas por falta de guía espiritual afectando la prosperidad de las haciendas, las expresiones, "consuelo" y "quietud", revelan aspectos sobre las situaciones vividas por los esclavos en las haciendas al tiempo de la expulsión. Los nuevos propietarios continuaron enseñando la doctrina cristiana, como lo ordenaba en 1704 el Provincial de Santa Fe58, bautizando y obligando a los esclavos a oír misa y rezar el rosario cada noche como lo hacían con los jesuitas, estos preceptos se reiteran con la expedición del Código Negro en 1789, el cual facultaba a los amos para castigar al esclavo desobediente59.

4. CONFLICTOS ENTRE LOS ESCLAVOS Y LOS NUEVOS PROPIETARIOS

A continuación, se describen los conflictos por relaciones de trabajo y relaciones interétnicas, las afectaciones y cambios en la vida cotidiana de los esclavos. Es importante señalar que los pleitos que se originaron entre esclavos y nuevos amos a partir de 1773, fueron contra Juan Gregorio Almeida dueño de la hacienda El Trapiche y El Salado, y no se encontraron documentos de litigios contra Juan Antonio Villamizar60.

4.1. Relaciones de trabajo

4.1.1. Jornada de trabajo de los esclavos en los días de descanso y venta de sus productos.

Desde las posturas de remate en 1773, la mayoría de los oferentes pretendía sujetar los esclavos a la tierra, para ello exigían que los esclavos debían vender el producto de sus conucos únicamente al dueño de la hacienda, obligándolos a depender única y exclusivamente de lo que proveía el amo a través de la tienda de "raya"61, por ejemplo, Pedro Navarro, vecino de la ciudad de Veracruz expresó:

".... que los esclavos de dichas haziendas, que tienen sus conuquitos, o Huertas o Cacao solo pueden usar del fruto que cogieren a la voluntad de mi parte, sin que se le dexe libertad que tenian de poder vender dichas sementeras, o arboles de cacao a personas extrañas ni a ellos mismos, y que solo gozen ellos y sus hijos vaxo de aquellos terminos que se les permitieren y no en otros por redundar en perjuicio de la subordinacion, y servidumbre, a que deven estar sugetos" (SIC)62.

Según Orellana, "la vida cotidiana, deriva del contenido de los saberes y prácticas de la cultura que resultan indispensables para garantizar la cohesión de la estructura social y minimizar la resistencia de los individuos"63. Gran parte de la cotidianidad de los esclavos transcurría trabajando en la hacienda y los fines de semana en sus conucos, un pedazo de tierra entregado por los jesuitas para su cultivo. Cuando Almeida ordena a sus esclavos vender los productos únicamente a él y establece que los sábados (anteriormente día libre) trabajen en la recogida de las cosechas de cacao de la hacienda principal, los esclavos ven afectada su cotidianidad y ponen resistencia entablando un pleito en 1781 contra su amo, en cabeza de Luis Nicasio, Caporal y mandador de la hacienda El Trapiche, quienes alegan que era una costumbre en el valle de Cúcuta que, "los Amos dén al esclavo un pedacito de tierra en donde sembrar los frutos de la tierra, lo que observaron los Reverendos Padres y despues los Administradores, dandonos el sabado para trabajar en nuestros conucos" (SIC) 64, agregando a la solicitud, el pago de contado de la venta y al precio de mercado65.

Por su parte Almeida solicitó que se realizara un careo entre él y sus esclavos. Allí Almeida se defendía aludiendo que les había quitado el sábado porque algunos esclavos no tenían huertas o conucos o porque no tenían, "mas que unas matillas de cacao para su dicha manutencion" (SIC)66, viéndose obligado a mantenerlos y vestirlos, y que los que poseían conuco siempre les había dado el sábado, excepto los días de recogida de la cosecha de la hacienda principal devolviendo ese día por otro de la semana67, además, alegaba que su incumplimiento era culpa del capitán de la hacienda. En el careo los esclavos terminaron retractándose de las acusaciones por temor a los fuertes castigos de su amo, excepto el esclavo Blas quien reiteró, "que los savados se los ha quitado el que hace de capitan en esta hacienda por que ha dicho que su Amo asi lo tiene mandado" (SIC)68.

Los hacendados se amparaban en estas medidas argumentando que eran para mantener el buen gobierno de sus haciendas y a su vez afirmaban que los días festivos cuando los esclavos se dirigían a la parroquia de San José, vendían el cacao a precios muy bajos y el dinero obtenido de su venta se lo gastaban en, "Bebesones, y desarreglos" (SIC)69.

Cuando los esclavos entregaban el cacao, Almeida los recibía por medidas y no pesados, según él, era una «costumbre inveterada» (SIC)70, sin embargo, reconocía, "que aunque es cierto que les paga los cacao que producen sus conucos cogidos por ellos mismos; los verifica por medidas; y a la mitad menos de su valor" (SIC)71. Para corroborar estas acusaciones se verificó con el cuaderno de cargo y data que manejaba en su hacienda. Este documento evidenció que los esclavos estaban obligados a comprarle los productos para su sostenimiento, pagando con el producido en su conuco especialmente el cacao. Como Almeida se los pagaba a un menor precio que el valor del mercado, cada venta solo abonaba a la deuda, los esclavos siempre tenían una deuda permanente, por ejemplo, el esclavo Nicasio debía trece pesos y siete reales, cuyo cacao Almeida se lo había pagado a tres reales que era el precio de mercado a la fecha72. En este pleito, los trece esclavos citados al careo resultaron deudores. El auto final del litigio, dispuso que se conservaría el día sábado para el trabajo de los esclavos que tuvieran conucos, los cuales debían vender lo producido a su amo, y éste debía recibir el producto pesado en romana y al precio corriente de la región y no por medidas73.

4.1.2. Pérdida de posesión de los esclavos de sus viviendas y conucos

Según Lalive d'Epinay, "las prácticas de rutinización constituyen, en síntesis, el proceso constantemente repetido de apropiación del tiempo y del espacio"74. La vida privada de los esclavos transcurría en sus viviendas y en sus conucos, las nuevas medidas del Consejo de temporalidades y de Almeida amenazaban la apropiación de este espacio que conservaban por orden de sus antiguos amos, los jesuitas. Este espacio dignificaba la vida del esclavo, era su lugar de trabajo los fines de semana del cual se beneficiaban. En el remate de las haciendas se incluyeron, "las casas de los esclavos de Bareque y paja" (SIC)75, y se dictaron nuevas normas respecto a la posesión de los conucos.

En 1768 se emitió el decreto del 18 de abril, que limitaba la posesión del conuco por una sola vida, "gozare la viuda, e hijas, de dicho esclavo del fruto de una arboleda de cacao, que dejó en el cuerpo de la Hacienda, por solo, los días de dicha viuda, también esclava; que falleciendo esta se incorpore dicha arboleda en la Hacienda principal" (SIC)76. Este decreto hacía referencia a Francisco Borja, esclavo, capitán de la hacienda El Trapiche, quien murió a causa de la viruela en 1768. Nueve años despues su esposa Isabel, entabla un pleito contra Almeida, por el despojo que hizo de su conuco argumentando que ella había contraído nuevamente matrimonio en 1775 con Salvador Noguera (libre), "....pues que tu te casaste, y tienes marido que te mantenga, mudarse de aqui, a que mi parte le respondo, señor y mi conuco de cacao que mi sudor, y trabajo como lo hede dejar, pues esto no es lo tratado con su merced, bolbiole a repetir que alli no tenia nada, que se mudase" (SIC)77, razón por la cual Isabel debió abandonar su vivienda y el conuco.

Isabel poseía seis mil árboles de cacao, uno de los conucos más grandes y productivos que tenían los esclavos dentro de la hacienda, desde hacía dos años Almeida la había despojado para beneficiarse de él78. El conflicto se resuelve a favor de la esclava mediante el decreto de 1777 que emitió Domingo Antonio Guzmán, "la pocesion de Arboledas, o conucos de los esclavos, de dicha Hazienda, como pertenecientes a ellos interin los dias de su vida y de sus hijos no dando motibo para ser despojados de ellos" (SIC)79, ordenando a Juan Gregorio Almeida reintegrar a Isabel el conuco80.

En 1781 otros esclavos también entablaron un pleito contra Almeida reclamando su conuco ante el despojó de su amo. Los esclavos como era costumbre con los jesuitas asumían que el conuco les pertenecía por herencia de sus padres o abuelos, sin embargo, Almeida aludía, "Que el conuco que reputa por suio es el que era de su Abuela, la que falleció hace tiempo de diez, y nueve meses" (SIC)81. Por ejemplo, el esclavo Miguel Geronimo perdió el conuco por muerte de su padre y venta de su madre, "pues aunque esta su Madre viva, a esta por justas causas la tiene enagenada y pasada a otro dueño"(SIC)82.

Otra de las formas de despojo por parte de Almeida era a causa de las deudas, como ocurrió con Maria Figenia quien por estar enferma no podia trabajar. Su deuda era de 65 pesos por manutención y vestido. Almeida la despojó de su conuco incorporandolo a la hacienda principal, "que los frutos del conuco de la que expone han entrado en poder de su amo Almeida pero que es ha sido a cuenta de lo que le debe" (SIC)83. Lo mismo ocurría con los esclavos que huían y habian sido aprehendidos por la justicia civil, estos debían pagar el costo del proceso, por lo tanto, Almeida pagaba y luego se los descontaba de lo producido, a riesgo de perder el conuco84.

Las medidas dictadas por el Consejo de Temporalidades y las tácticas empleadas por Almeida para despojar a sus esclavos de los conucos perturbaron sus prácticas cotidianas, quienes veían como el conuco, espacio que dignificaba su vida era arrebatado al incorporarse a los bienes de la hacienda principal. Los esclavos pierden la poca autonomía que este trabajo les ofrecía quedando totalmente dependientes de la voluntad de su amo, sujetos a la hacienda, aumentando sus deudas para obtener lo necesario para su manutención y vestido.

4.2. Las relaciones interétnicas

La población africana traída como mano de obra esclava a los territorios en América recibió un tratamiento discriminatorio, de desconfianza racial, ideológica, política y social. Se les consideraba inferiores por ser "negros"; paganos por no ser afectos al cristianismo; ociosos y libertinos por habitar las llanuras africanas, actitudes que contrariaban el orden social establecido en el siglo XVIII85. Esta mirada compartida por los jesuitas86 se evidencia en la domesticación de las conductas, a partir de la relación que establecieron con sus esclavos en el adoctrinamiento como forma de salvar su alma y la desconfianza al considerar que los esclavos eran propensos al robo y al ocio. La diferencia en el trato entre jesuitas y hacendados particulares radicaba en las estrategias paternalistas utilizadas por los padres para ganar su confianza y amor.

Orellana afirma que, "la cotidianidad es, ante todo, un tejido de acciones y conocimientos de tiempos y espacios que se organizan, para que los actores sociales perpetúen los innumerables rituales que garanticen la continuidad de la existencia del orden construido"87. Almeida pretendía someter a los nuevos esclavos a sus "normas" aplicando castigos severos con el fin de sujetarlos al orden jerárquico establecido. Esta situación originó diversos pleitos por maltrato y castigos excesivos en los esclavos de las haciendas El Trapiche y El Salado. Desde 1781 se evidencia el descontento de los esclavos quienes expresaban, "que no nos mantiene, ni viste....que por este motivo no nos castigue pues lo executará con el rigor que acostumbra" (SIC) 88, a excepción de los capitanes de las haciendas y los del servicio doméstico que continuaron gozando de cierta preeminencia frente a los otros89.

Durante el periodo de transición el Consejo de Temporalidades, continúo entregando a los esclavos alimentación y vestido. Sin embargo, cuando los esclavos pasan al poder de Juan Gregorio Almeida, su situación es precaria. En 1803, los esclavos Juan Gregorio y Pedro Pablo elevaron su queja ante el protector de esclavos de Villa del Rosario, quienes querían pasar al dominio de otro amo debido a los graves maltratos que Almeida les aplicaba en la hacienda El Trapiche, además, no los alimentaba acorde al trabajo realizado, ni los vestía90. La declaración de José Antonio Días, antiguo mayordomo de la hacienda El Trapiche, refiere que Almeida los alimentaba con una ración de plátano que no alcanzaba para alimentar a sus hijos. En cuanto al vestuario sólo algunos recibían dos mudas de ropa al año, a los esclavos pequeños no les entregaba vestuario, solo cuando ya estaban grandes les daba una chamarra, "quando iba de madrinero de mulas al Puerto" (SIC)91. Con respecto a las esclavas adolescentes, prácticamente se encontraban desnudas, excepto las de servicio doméstico, viéndose obligadas, "a tapar sus carnes con retales o trapos viejos de las otras esclavas" (SIC)92.

Por su parte Julián Lara, vecino de la Parroquia de San Antonio, quien fue mayordomo por diez meses de la hacienda El Trapiche, informaba que la ración diaria de comida que daba a los esclavos era tan poca que cabía en la mano, que cuando les daba carne con hueso, no se echaba por separado como era costumbre, "sino que echaban Dos yuntas de hueso de pierna o brazo.... entre el numero de treynta o quarenta esclavos... y habia esclavo que viendo que su presa no tenia que comer, la botaba"(SIC)93. Respecto al vestuario solo le entregaba una muda de ropa a los esclavos que trabajaban en la hacienda principal, que lavaban una vez al año y los esclavos pequeños siempre estaban desnudos94. Estos testimonios develan la situación de marginalidad a la que habían quedado sometidos los esclavos.

La Corona Española emitió en 1789 el Código Negro, para legislar derechos y deberes tanto de amos como de esclavos. Este código se basaba en los principios de la religión cristiana, y concordaba con el tratamiento que los jesuitas daban a los esclavos. El esclavo debía obedecer y venerar a su amo como a un padre, y a cambio, el amo debía vestir, alimentar, curar, educar en la religión católica y no excederse en los castigos corporales ni en los horarios de trabajo95.

En el pleito de 1781, Almeida presentó como testigos a hacendados, quienes justificaban el castigo como una medida para que los esclavos, "no se arrayguen en vicios y malas costumbres" (SIC)96. Almeida alegaba que los castigaba cuando los esclavos salían al pueblo a vender sus productos y se embriagaban originando disputas, también los castigaba con azotes cuando desobedecían sus órdenes o no asistían a las obligaciones religiosas, "dandole unos cortos azotes, porque haviendo llegado a esta hazienda no vino a Alavar a Dios como es costumbre, y obligacion de todos ellos" (SIC)97. De acuerdo con la legislación Almeida se sujetaba a lo expuesto por el Código Negro.

Sin embargo, en 1803, Almeida nuevamente se ve involucrado en un pleito por los constantes castigos y maltratos que les aplicaba cuando los esclavos le solicitaban la entrega de un documento de traspaso98 para pasar al dominio de otro amo, que Almeida negaba objetando su temor de que los otros esclavos también lo solicitaran alegando castigos por parte de su amo, "que todos los demás esclavos con fingir y protestar falsamente el que les doi malos tratamientos dentro de poco tiempo viniera a quedar tal vez sin un esclavo" (SIC)99, razón por la cual, los esclavos huían en busca de socorro amparándose en las justicias civiles, recurriendo al protector de esclavos. En las diligencias de reconocimiento del pleito de 1803, el protector de esclavos encargó a Fernando Galvis y Bonicacio Blanco el examen de las heridas producidas por los castigos de Almeida a su esclavo, para ello procedió a desnudarlo y se encontró que estaba llagado de la cintura para abajo debido a los fuertes azotes con látigo de rejo, el esclavo, "ni se podia poner calzones de encima, ni ponerse en cluclilllas por lo muy adolorido" (SIC)100.

En los interrogatorios que se realizaron en el pleito de 1781, José Antonio Días, antiguo mayordomo de la hacienda contaba que había presenciado como Almeida colgaba a sus esclavos toda la noche de un palo rozando apenas con los pies el suelo, con otros utilizaba el cepo, y solo les daba agua. Los esclavos a escondidas les alcanzaban alimento. El castigo era tan severo que una vez eran liberados no podían caminar como ocurrió con Cayetano quien estuvo cinco meses en el cepo y salió "medio tullido y muy flaco"101, quien al trasladarse a la hacienda El Trapiche gastó todo el día, porque requería descansar constantemente por no poder caminar102. Igual situación se presentó en el testimonio de Julián Lara, antiguo Mayordomo de la hacienda El Trapiche, quien vio como Almeida los encerraba en un cuarto alto y los azotaba con rejo de cuatro cuerdas, hasta que la sangre se derramaba por las tablas del balcón103.

En 1809 se presentó un nuevo pleito entre Almeida y su esclavo Francisco, quien aludía que se le vendiera, "por la sevicia e inhumanidad con que lo trataba" (SIC)104, este esclavo había huido de la hacienda ante la negativa de su amo105. Cuando Almeida lo encuentra, lo persuade con engaños para que regrese a la hacienda, "prometiendole que inmmediatamente procederia a su venta, pero que antes debia volver a su Hazienda para que los demas Esclavos no se le insolentasen y quisieren irse a presentar a la justicia"(SIC)106, el esclavo fiado de su promesa regresó junto a su amo, pero una vez en su poder Almeida procedió, "castigandolo con el mayor rigor, hasta el extremo de aprisionarlo con grillos y esposas y teniendolo encerrado en un quarto por el espacio de tres meses"(SIC)107.

La relación que estableció Almeida con sus esclavos referente al trato y el trabajo fue contrario a la vida y costumbres bajo el gobierno de los jesuitas, lo que aumentó el recelo de los esclavos contra Almeida, incluso llegó a temerse una insurrección en su contra, así lo expresó Francisco González juez en el pleito de 1781, "tome esta determinacion por arvitrio a fin de aquietar a los referidos esclavos, pues conoci en ellos bastante desagrado contra el relatado Almeida" (SIC)108.

CONCLUSIONES

Los vecinos que adquirieron las haciendas jesuitas en el valle de Cúcuta gozaban de prestigio en la región, una vez posesionados perturbaron la vida cotidiana de los esclavos, especialmente los que quedaron en poder de Juan Gregorio Almeida, de quien existen mayores fuentes documentales.

El interés de los nuevos dueños de las haciendas se basó en la rentabilidad que podía incrementarse a costa de los bienes que los jesuitas habían dado a los esclavos, a pesar de que sus conucos de cacao, en un primer momento no entraron a formar parte del remate de la hacienda, sino en poder del Rey, con el tiempo se integraron también a la hacienda principal.

El análisis de la documentación hizo evidente la intención de despojar a los esclavos de sus conucos y de restringir la autonomía que habían adquirido en el gobierno de los jesuitas para atarlos a la tierra, puesto que con los jesuitas los esclavos con la venta de lo producido en su conuco se autoabastecían. Los nuevos propietarios buscaron sujetarlos a su total dominio, como seguramente lo venían haciendo los propietarios particulares de la región, restringiendo estas libertades.

Respecto al trato dado a los esclavos, se evidencia que en el caso de Juan Gregorio Almeida sobrepasaba lo estipulado por las leyes de la época respecto al castigo, lo que generó diversos conflictos por los graves maltratos que les daba. No se encontraron documentos de litigios entre Juan Antonio Villamizar y sus esclavos, es posible que la venta de esclavos enfermos, inútiles, huérfanos, y díscolos adquiridos en el remate de las haciendas jesuitas fuera una estrategia para evitar conflictos futuros. Es necesario continuar indagando sobre los cambios que se produjeron en la vida de los esclavos que allí residían, debido a la escasez de estudios en la región que abordan estas temáticas.

Los trabajos que indagan sobre las haciendas desde una perspectiva de lo cotidiano en Norte de Santander son limitados. Existen estudios del siglo XVIII y XIX en la región que evidencian la importancia de las haciendas como factor dinamizador de otros sectores de la economía, y tratan el tema de la hacienda como parte de una investigación más amplia relacionada con el origen, poblamiento, censos, capellanías, producción y comercialización, pero no profundizan en aspectos socioculturales referidos a las relaciones interétnicas, el trato, la vida espiritual y las relaciones de trabajo.

Este artículo es un aporte a los estudios sobre la vida cotidiana en las haciendas, contribuyendo a llenar un vacío histórico y proporcionando elementos para el conocimiento regional sobre la cotidianidad de las clases subalternas residentes en las haciendas del siglo XVIII. Sea este escrito una ventana para posteriores trabajos sobre estudios de la vida cotidiana en la región.