INTRODUCCIÓN

El accionar de la jerarquía del obispado de Santa Marta durante la segunda mitad del siglo XIX tenía en su horizonte el desarrollo de un programa de gobierno tendiente al fortalecimiento de la institucionalidad eclesiástica, la vigorización de la vida religiosa y la respuesta efectiva al impacto de las reformas liberales sobre la corporación católica; todo ello como parte de la construcción de la Iglesia, un proceso complejo y a la par de la constitución de los estados nacionales1. Dichos elementos fueron transversales, principalmente, a las dos administraciones diocesanas del periodo de 1860 a 1891; aunque cada uno de los prelados puso acentos propios a su gestión. Los obispos Vicente Arbeláez y José Romero encarnaron aquella dirigencia religiosa cuya obra discurrió en momentos álgidos de la política, de transformación interna del ente eclesiástico y de urgencia por avanzar en la fijación territorial del catolicismo2. Precisamente por esto, el presente artículo examina ciertas facetas de sus trayectorias.

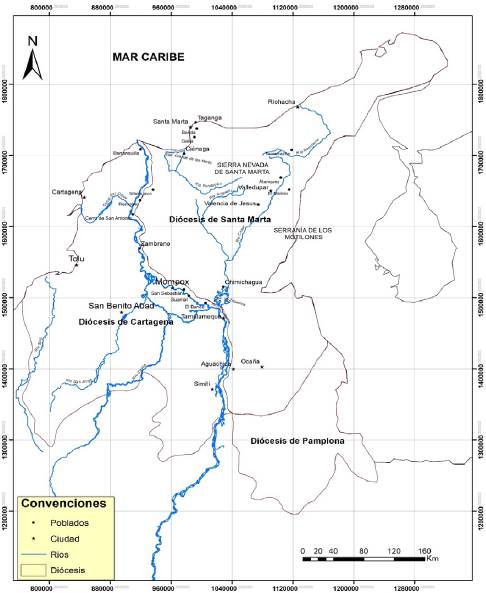

La gestión de la diócesis por parte de ambos prelados se desarrolló en múltiples ámbitos. Se dedicaban al sostenimiento del culto, la realización de celebraciones, la ordenación sacerdotal, la búsqueda del disciplina-miento del clero y su obediencia a las autoridades religiosas, la enseñanza del catolicismo a la población, las visitas pastorales y el control social de la feligresía. Al tiempo, cuestionaban discursivamente la legitimidad de la legislación que propendía por la secularización de la sociedad, asumían prácticas orientadas a la defensa de sus intereses doctrinarios, ideológicos y personales e interactuaban con las autoridades civiles a partir de relaciones bien fuera de acuerdo, negociación o conflictividad. En consecuencia, el trabajo episcopal de esta circunscripción religiosa -como sus contemporáneos de Colombia y América Latina- se caracterizó por los límites difusos entre la labor pastoral y el activismo político; fue un discurrir entre lo espiritual y lo terrenal3. Así lo constata el itinerario de Arbeláez y Romero. Sus experiencias conjugaron las exigencias de su tiempo. Le dieron continuidad al proceso decimonónico de "hacer la Iglesia"4. Lo hicieron especialmente en el ámbito diocesano de acuerdo con los lineamientos de la Santa Sede y las circunstancias particulares de la circunscripción a su cargo. Los prelados ejercieron su autoridad sobre la base de las condiciones locales, adaptándose a éstas y evitando posibles tensiones5. La diócesis de Santa Marta, situada en la costa norte de Colombia según se aprecia en el mapa 1 y cuya jurisdicción comprendía los actuales departamentos de la Guajira, Cesar y Magdalena así como algunas localidades de Santander y Norte de Santander, disponía de rentas limitadas y tenía una infraestructura compuesta de templos y cementerios precarios y dotados escasamente. Contaba con pocos clérigos para la prestación de los servicios religiosos y necesitaba curas idóneos según lo afirmaban las mismas directivas eclesiales6 y creyentes que solicitaban la presencia de curas en sus parroquias7. Atendía a una feligresía escasa compuesta por 85.255 habitantes según el censo de 1870; cifra registrada para el estado soberano del Magdalena, unidad administrativa civil con la más baja densidad demográfica del contexto nacional y cuyo territorio coincidía con el espacio diocesano8. Dicha población era heredera de tradiciones hispanas, africanas e indígenas que se incorporaron a un catolicismo -por cierto, más fuerte de lo que la historiografía había reconocido- y dieron lugar a costumbres piadosas consideradas, por algunos contemporáneos dentro y fuera del mundo eclesiástico, poco ortodoxas y discordantes de la doctrina católica; razón por la cual deberían reformarse9.

Este espacio eclesiástico hizo eco de las pugnas partidistas e intrapartidistas nacionales y de los acontecimientos derivados de los intentos gubernamentales por el afianzamiento del orden social liberal después de 1850. Lo primero resultó en un abigarrado ambiente político en el cual diversas facciones -liberales, liberales independientes, conservadores y tradicionalistas- antagonizaron o hicieron concesiones de acuerdo con sus posturas ideológicas, los intereses particulares y lo impuesto por las singularidades regionales10. Frente a lo segundo, los jerarcas afrontaron dicha coyuntura a partir de interacciones con los agentes estatales del nivel central y regional de diversa índole. En algunos momentos se enfrentaron a las autoridades civiles según se verá más adelante. Impugnaron y se opusieron a la aplicación de aquellas normas pensadas para la redefinición de las relaciones entre Estado e Iglesia, la afectación de privilegios de vieja data y la designación de nuevos roles dentro de la sociedad para los funcionarios religiosos11. En otras oportunidades -aunque no se aborda aquí- el consenso primó sobre las fricciones; se hicieron pactos que solventaron las diferencias y abrieron camino a la cooperación. Justamente esto ocurrió con el tema de la instrucción y civilización de las comunidades indígenas ubicadas en los territorios nacionales de La Guajira y de Nevada y Motilones. Ambos gobiernos reconocieron la utilidad de llevar la educación a estos sectores, eran conscientes de las dificultades de cada uno para cumplir con dicha meta y, por tanto, convinieron una alianza en función de la integración de dicha población a la "sociedad mayor" y al catolicismo12.

En definitiva, los obispos de Santa Marta entrecruzaron sus proyectos clericales con la lucha por mantener las órbitas de poder propias de su cargo, la disputa por recursos financieros y el conocimiento de las condiciones económicas, sociales y políticas del territorio diocesano para, a partir de allí, trazar los derroteros de su mandato con la impronta de cada cual. El obispo Vicente dedicó parte de su tiempo al debate público de la tuición de cultos y la desamortización de bienes de manos muertas, providencias que trasladaban la regulación de las funciones religiosas a los agentes civiles y menguaban el, ya de por si reducido, peculio eclesiástico13. El obispo José, a más de dedicarse al cuestionamiento de los decretos ya mencionados, definió otros pilares para la conducción del obispado: arraigar las bases institucionales de la entidad católica, lograr sacerdotes acordes al modelo tridentino y asegurar la atención de la grey. En uno y otro caso, estaban en juego la prevalencia de la autoridad episcopal y el sustento de la clerecía y de las funciones religiosas. Aspectos estos sobre los cuales se acotará la mirada en las siguientes páginas. En síntesis, en adelante se hará seguimiento a las medidas que estos hombres tomaron en aras de lograr el gobierno legítimo de la diócesis en momentos de cambios para la Iglesia y el Estado.

1. GOBIERNO DIOCESANO Y QUEHACER POLÍTICO: EL OBISPO ARBELÁEZ Y LA DISCUSIÓN DE LAS INNOVACIONES LEGISLATIVAS LIBERALES

La agenda de los obispos de la diócesis de Santa Marta incluyó el emprendimiento de acciones políticas que salvaguardaran las facultades, jurisdicciones y competencias de la Iglesia católica frente a las reformas liberales cuyos fines eran la consolidación de la secularización y la ampliación de los poderes estatales sobre los del clero14. Esta ruta de gobierno, semejante en sus objetivos a la tomada por algunos de sus homólogos del país, tuvo unos énfasis particulares en esta circunscripción religiosa. Mientras que prelados como Manuel Canuto Restrepo y Villegas de Pasto, José Ignacio Montoya Palacio de Medellín, Joaquín Guillermo González Gutiérrez de Santa Fe de Antioquia y Carlos Bermúdez de Popayán se distinguieron por la defensa intransigente de la institución católica y la participación activa en las guerras civiles15, los jerarcas de esta circunscripción religiosa pusieron énfasis en otras opciones. A fin de contrarrestar el impacto de las medidas impuestas por el liberalismo y lograr la salvaguardia de las prerrogativas de la clerecía, estos agentes del catolicismo optaron por diversas estrategias. Algunas de estas fueron el cuestionamiento de las normas expedidas ante los representantes del ejecutivo nacional o del Congreso, la reivindicación de la obediencia pasiva o activa según las circunstancias para los curas, el emplazamiento a la resistencia como deber cristiano y el debate de la naturaleza y legitimidad de la nueva normativa en escenarios públicos compartidos con los presbíteros y la feligresía. Para esto último, los obispos escribieron pastorales, reclamaciones, proclamas y protestas cuyo contenido presentaba los argumentos esgrimidos frente a los funcionarios estatales y establecía directrices a seguir por parte de los católicos con respecto a las reglamentaciones criticadas.

Esta opción fue la que tomó el obispo Vicente Arbeláez: parte de su labor en la diócesis fue hacer copartícipes a los sacerdotes y a los fieles de la refutación y contra argumentación de la legislación liberal. Con ello su poder eclesial se convertía en poder político. De hecho, este religioso tuvo una trayectoria política amplia que incluyó su ocupación como diputado en las legislaturas de Antioquia de donde era originario, su participación en la expedición de la Constitución política de este mismo estado en el año de 1856 y su presencia en el Senado de la República durante dos períodos. Ahora bien, su compromiso con las causas de la Iglesia primero como obispo de Santa Marta y posteriormente, como vicario general del arzobispado de Bogotá le valió el destierro en 1861 y 1866, respectivamente. Una de sus expulsiones del país ocurrió después de su protesta a las leyes de tuición y desamortización. La otra, se dio durante el regreso a la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, con quien tuvo desencuentros desde su primer período de gobierno debido a las posturas del jerarca ante las medidas liberales16.

La posición de Arbeláez frente a la inspección estatal del culto -instituida mediante el decreto de tuición del 20 de julio de 1861- y la intervención gubernamental sobre los capitales de la Iglesia -dispuesta el 9 de noviembre de 1861 a través de la desamortización de bienes de manos muertas-fue expuesta en tres documentos publicados entre agosto y noviembre de ese mismo año17. Estos textos se dirigieron a religiosos y feligreses de la diócesis a fin de, tal como escribió el episcopado, prevenirles sobre los peligros que aguardaban a la religión católica y con ello, guardar uno de sus deberes como "pastor" y "autoridad sagrada": la comunicación de la verdad sobre la vulneración de los derechos de libertad y propiedad de la Iglesia18. De esta manera Arbeláez controvirtió las innovaciones normativas del liberalismo a partir de reclamaciones y protestas de circulación amplia que podrían generar opinión pública. El prelado en cuestión escogió la publicitación de sus planteamientos entre dos sectores que le eran caros para su administración diocesana como vía de construcción de poder político19. Para ello hizo uso de un recurso moderno, esto es, los impresos.

En los meses de agosto y octubre de 1861 Arbeláez escribió en dos oportunidades a sus subalternos y a su feligresía. Lo hizo desde la población de Ocaña a donde trasladó su residencia dada la entrada de las fuerzas liberales a Santa Marta -sede episcopal y capital del Magdalena-, el incendio de la catedral y la ocupación de la iglesia de San Francisco. En ambos mensajes el obispo dejó en claro su oposición a la obligatoriedad de contar con la autorización gubernamental para el desempeño de los cargos eclesiales y para la publicación de todo documento papal en el país. Desde su perspectiva, la puesta en marcha de la tuición implicaba un obstáculo a la autonomía de la Iglesia y al proyecto de centralización de la institución eclesial liderado desde Roma; un argumento que dicho sea de paso guardaba semejanzas con la postura de Domingo José Riaño, obispo de la diócesis de Antioquia20. Se estaba ante una norma que despojaba a la corporación católica de su investidura divina, limitaba su libertad y fracturaba la unidad de los prelados, ministros de Dios y fieles alrededor de la figura del Papa. Con todo, el análisis del decreto llevaba a la primera autoridad diocesana a una conclusión: "Desde el momento que en cualquiera país, para evitar influencias extrañas se quiera sujetar a los ministros del culto católico, en el ejercicio de sus funciones espirituales al poder de los empleados civiles... Desde ese momento está dada la sentencia de muerte i persecución, contra la Iglesia Católica, por parte de los poderes públicos"21.

Lo cierto es que la actitud del episcopado frente al establecimiento del control sobre los cultos develaba las pugnas entre el gobierno civil y eclesial en relación con el asunto de las soberanías de uno y otro. La tuición refrendaba el derecho del Estado a constituirse en la única autoridad con potestades para intervenir en distintas esferas de la vida social, incluso el desarrollo de las funciones religiosas. Por ende, el contenido y puesta en marcha del decreto implicaba el debilitamiento de las competencias de la Iglesia en cuestiones esenciales a su naturaleza22. En el trasfondo de esta problemática subyacían disputas por el ejercicio de poder y por la definición de los campos de actuación de los actores que encarnaban los entes estatales y eclesiásticos. Los antagonismos entre los sectores clericales y gubernamentales pasaban por intereses más allá de lo espiritual23.

De ahí que en su comunicación del 20 de agosto el obispo Vicente se ocupara en detalle del artículo 2° del decreto de tuición que supeditaba la ejecución de las funciones de los ministros superiores al trámite del llamado pase, una autorización expedida por la cabeza de gobierno en cualquiera de los órdenes territoriales. A su juicio dicha norma traía consigo varias consecuencias para el episcopado por cuanto les ponía bajo control de los funcionarios del ejecutivo central o de los diferentes estados, sometía el gobierno diocesano a las vicisitudes de las instituciones civiles y conculcaba el cumplimiento libre de sus responsabilidades ministeriales. Inmediatamente, señalaba, "la potestad de magisterio, o de enseñanza, la potestad de ministerio, la administración de los sacramentos, todo lo concerniente al dogma, al culto, a la liturgia i a la potestad de réjimen, todo quedaría sujeto al capricho de un Gobernador de provincia"24. Es decir, Arbeláez veía en riesgo las facultades de las cuales gozaba debido a su calidad de gobernante diocesano, temía por la pérdida de espacios de poder y se mostraba celoso de sus prerrogativas en tanto autoridad eclesiástica. En suma, la reacción del prelado era la de un individuo defendiendo su lugar de privilegio en la sociedad.

Una de las líneas argumentales de la crítica a la tuición de cultos del obispo de Santa Marta se basó en el principio de libertad de la institución eclesial a la luz del derecho natural. En los términos de Arbeláez, el traslado del gobierno de la Iglesia a manos de los agentes gubernamentales desvirtuaba y desnaturalizaba "el órden establecido por el mismo Dios en la constitución de su Iglesia", convirtiéndola en una obra de los hombres y no de la voluntad del creador como debía ser y había sido desde el principio25. En este sentido la normativa antedicha hacía caso omiso de la autonomía de los pastores y ministros otorgada por el Creador y preservada por la tradición. Además, y en estrecha relación con lo anterior, la lógica del obispo vinculaba esta independencia del catolicismo con la autoridad papal como otro de los componentes de su explicación. El pontífice de Roma era el canal, también natural, entre los pastores y los fieles; por tanto, la corporación religiosa tenía potestad para que sus asociados reconocieran la legitimidad de la jurisdicción del Papa "hasta las últimas extremidades del mundo" y se sujetaran a esta26.

Además, Arbeláez consideró que la contravención de estos derechos connaturales de la Iglesia obedecía a fines políticos del gobierno civil; según puntualizó

"Comenzando el análisis de este decreto por su parte motiva, desde luego nos manifiesta que su objeto es; evitar influencias estrañas que contraríen el desenvolvimiento de los principios "propiamente federales" esto basta para que cual quiera persona de buen sentido se convenza, que su objeto real i verdadero, no es el de protejer cultos, sino contrariarlos, en todo aquello que se les proponga a los gobernantes que no está de acuerdo con la nueva forma de gobierno, con que hoi se trata de organizar el país"27.

Conexo a esto el obispo suponía que el gobierno granadino veía en la autoridad supranacional del Papa, una intervención extranjera en su territorio. La dirigencia nacional omitía que las competencias del pontífice iban más allá de las fronteras nacionales pues su poder era espiritual. En cambio, prefería caer en "un error monstruoso" e "impiedad" al "... creer que la política i la razon de Estado, dispensan a los Jefes de los pueblos de la observancia de las leyes divinas, i que ellos puedan bajo este pretesto violar la justicia eterna"28. Para Arbeláez era claro que el gobierno civil pretendía la usurpación de las facultades papales y episcopales. De esta forma quedaba expuesto otro de los motivos de las discrepancias entre la Iglesia y el Estado, a saber, la soberanía. Según su lógica, los empleados civiles debían ocuparse exclusivamente de los asuntos terrenales; cualquier actuación en contrario redundaba en la cooptación de los derechos del catolicismo y la injerencia en las jurisdicciones episcopales. De otra parte, los legisladores y el ejecutivo tenían el propósito de imponer su soberanía sobre cualquiera otra existente en el territorio nacional.

El discurso de Arbeláez dejó entrever el pragmatismo suyo y de la jerarquía eclesiástica. Por un lado, a pesar del tono beligerante de su narrativa, el obispo formuló una salida a los problemas derivados de la tuición respecto a la autonomía de las autoridades religiosas y civiles y, a la relación Estado e Iglesia, un asunto cardinal en el conjunto de las reformas liberales. En un tono conciliatorio propuso replicar la experiencia de otros países europeos y americanos en donde se daba una cierta trasposición entre los dos poderes como resultado de acuerdos entre uno y otro; entre ambos, se definían los límites de esa interposición de facultades a través de la adopción de los concordatos. Por otro, y como una forma de medir fuerzas con sus antagonistas, el jerarca de Santa Marta advertía sobre la capacidad de respuesta de todo el clero frente a las medidas inconsultas aprobadas por las autoridades seculares del orden central. El Papa obraría en consecuencia de la defensa de los derechos de la Iglesia, los obispos presentarían sus protestas y los sacerdotes se negarían a suscribir el decreto referido so pena de ser suspendidos de oficio y beneficio29. Quedaban expuestas de forma explícita, las acciones políticas que emprenderían los funcionarios religiosos en pro de sus prerrogativas. El consenso y el conflicto formaban parte de la resolución de las tensiones con los agentes estatales.

El otro hilo conductor de las refutaciones de Vicente Arbeláez a la inspección de cultos se desarrolló desde supuestos del derecho positivo y giró en torno a la libertad de conciencia y la libertad religiosa, dos de las libertades individuales proclamadas por el liberalismo. El escrito con fecha de octubre 8 de 1861 elaborado en respuesta a las aclaraciones del secretario de Estado del despacho de Gobierno sobre el sentido del decreto de tuición, lo confirma. La lógica argumental del episcopado se basó en el análisis de tres principios constitucionales: la profesión libre pública o privada de cualquier religión instituida en el artículo 5 e inciso 5 de la constitución de 1853, la declaratoria de inexistencia de una religión del Estado consignada en la ley del 14 de mayo de 1855 y la prohibición a los gobiernos de los estados federados de intervenir en asuntos religiosos establecida en el artículo 11 de la constitución de 185830.

Básicamente el obispo se ocupó de las incongruencias existentes, para él, entre estos preceptos constitucionales y el atrás mencionado Pase que debía ser otorgado por los funcionarios civiles a la jerarquía católica. Arbeláez juzgaba incompatible el hecho de otorgar, por una parte la libertad de cultos, enunciar la no intervención del Estado en asuntos religiosos y por otra someter a la Iglesia católica bajo los requerimientos estatales31. Según este razonamiento, la doctrina católica no podría ser juzgada ni condenada por los funcionarios civiles cuya jurisdicción sólo correspondía a los actos inmorales prohibidos por la ley; igualmente señaló que, en el caso de los clérigos, sus actuaciones eran doctrinarias y por ello sólo podrían arbitrarse desde la esfera eclesiástica. Efectivamente si las autoridades gubernamentales impedían al clero la ejecución de sus deberes estarían limitando la garantía constitucional de profesar libremente la religión aplicable a todo individuo32. De ahí la denuncia de Arbeláez sobre la inconstitucionalidad de la inspección de cultos.

La otra medida a la que se opuso el obispo Vicente fue la desamortización de bienes de manos muertas. La protesta del 20 de noviembre sintetizó los reclamos del prelado frente a este decreto que, a su parecer, despojaba a la Iglesia de los recursos económicos destinados al mantenimiento del culto y sus ministros al pasarlos a manos de la nación33. En esta ocasión, y tal como había hecho con la tuición, los fundamentos de las reclamaciones también se tomaron del derecho natural y del derecho positivo. De un lado, el escrito de Arbeláez esgrimió el carácter "sagrado e imprescriptible" e "inherente a su propia naturaleza" del derecho de propiedad de la institución eclesiástica y de otro, destacó como dicho derecho se garantizaba en la constitución y leyes vigentes en el país34. El mensaje del jerarca a los clérigos y los fieles defendió la adquisición y posesión de bienes por la corporación católica arguyendo, a un mismo tiempo, el carácter divino de esta facultad en tanto provenía de la voluntad suprema y aceptando el sentido de las libertades individuales declaradas por la legislación puesta en marcha desde las administraciones liberales.

Lo antedicho resulta interesante por cuanto revela una jerarquía católica capaz de responder a las situaciones adversas generadas por el reformismo liberal de esos años. El obispo de Santa Marta, de igual modo que otros de sus pares, se adaptó al repertorio ideológico de los gobiernos con los cuales se enfrentó35; llevó a cabo la lucha por la conservación de sus privilegios en los propios términos planteados por el liberalismo con sus innovaciones a los sistemas normativos. Arbeláez hizo esfuerzos por demostrar de qué manera la desamortización infringía las nociones de propiedad privada, igualdad ciudadana, libertad de cultos e independencia de las esferas estatal y eclesial, principios esenciales de la doctrina liberal. Muestra de esto fue su consideración respecto a la obligatoriedad de la entrega de bienes muebles e inmuebles de las iglesias parroquiales, comunidades religiosas, hospitales, casas de refugio, confraternidades, patronatos y capellanes de fundaciones piadosas a las autoridades civiles. Sin más, dicha acción se calificó de una expropiación de los "legítimos poseedores" con lo cual se vulneraba la propiedad individual36.

En general la disertación del obispo Vicente acerca de la inaplicabilidad del decreto sobre bienes de manos muertas legitimó los derechos individuales, precisó la inviolabilidad de los mismos y demandó su aplicación. A la apuesta por la propiedad como un precepto a resguardar, le sumó reflexiones sobre la ciudadanía y la igualdad, estableciendo una relación estrecha entre estos tres conceptos. Los razonamientos de Arbeláez definieron a la "Iglesia Granadina y a su Clero, como un cuerpo de ciudadanos bajo la protección de las leyes,..." y "como a un cuerpo moral autorizado por la Nación para adquirir bienes..."37. Desde esta lógica la clerecía debía considerarse un particular más, a ésta le correspondían los mismos derechos que a cualquier individuo y debía ser gobernada con los mismos criterios establecidos para todo ciudadano granadino. En otros términos, el clero se transformó en ciudadano y con ello accedía a los derechos civiles básicos reconocidos en la carta constitucional de corte liberal. Se operaban así cambios políticos significativos para la Iglesia católica y el Estado; los dos avanzaban en la definición de sus campos de actuación y su lugar en la sociedad.

Con el ánimo de sustentar los planteamientos expuestos acerca de la asimilación de los bienes y rentas de la Iglesia a las de los particulares, el prelado de Santa Marta hizo referencia a lo mandado en la carta constitucional de 1858 en algunos de sus apartados. Citó textualmente el artículo 67 cuyo contenido disponía a la Confederación y los Estados federados abstenerse de gravar con contribuciones a los templos, ornamentos y paramentos de cualquier religión, al tiempo que determinaba que el tratamiento de las propiedades y rentas de las comunidades religiosas sería el mismo aplicado a las de carácter individual. Asimismo, el jerarca aludió al capítulo V sobre derechos individuales en su artículo 56, inciso 3° por el cual se reconocían las condiciones excepcionales para privar de la propiedad a los propietarios; las contribuciones solo se aplicarían una vez declarada la necesidad pública38. De tal modo, Arbeláez subrayó la claridad de la norma respecto al tratamiento de la propiedad eclesial como propiedad individual, una de las garantías constitucionales para todos los ciudadanos quienes accederían a estas en condiciones de igualdad. Una vez más, el obispo admitía la vigencia del orden social liberal. Esta aparente paradoja permite una nueva lectura del papel de la jerarquía católica en el proceso de consolidación del Estado durante el siglo XIX; en vez de ser exclusivamente contraria a este, las cabezas del gobierno episcopal contribuyeron a su afirmación.

2. GOBIERNO Y CONTROL DIOCESANO: EL OBISPO ROMERO Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN ECLESIÁSTICA

La diócesis de Santa Marta estuvo a cargo de José Romero por veintisiete años a partir de 1864 hasta 1891, siendo el gobierno más duradero de todo el siglo XIX. A lo largo de su mandato, el episcopado asumió los retos impuestos por la Iglesia católica en relación con la consolidación institucional de la misma: se buscaba una mayor presencia de los funcionarios religiosos en gran parte de la jurisdicción eclesiástica, se pretendía el perfeccionamiento de la labor pastoral de los ministros de Dios mediante la cualificación y disciplinamiento respecto a las órdenes de sus superiores, se demandaba una mayor participación de la feligresía en las dinámicas parroquiales y se esperaba el compromiso de la máxima autoridad diocesana con la romanización. Conjuntamente, y al igual que su antecesor, el obispo enfrentó las medidas y acciones de las autoridades civiles respecto a la Iglesia y asimismo vivió el encarcelamiento y destierro39. El obispo refutó y obstruyó la tuición, la desamortización y el decreto orgánico de instrucción pública, divulgó sus ideas y planteamientos a través de los impresos, direccionó a sus subalternos sobre los comportamientos a adoptar e hizo alianzas con sectores políticos opositores a los gobiernos del momento40. Luego Romero atendió dos frentes de trabajo que se traslaparon continuamente; uno en el campo espiritual y otro, en el campo político.

Cabe aclarar que este tipo de experiencia no era nueva para el prelado. La trayectoria de José Romero, antes y durante su administración de la diócesis de Santa Marta, involucró la superposición entre su participación activa en la vida pública y su desempeño como funcionario religioso. Ocupó varias suplencias al Senado en Bolívar, de donde era oriundo. Fue consejero de Instrucción Pública en Santander y comisionado especial para la fijación de límites entre este estado y el estado del Magdalena. En este último asistió a la Asamblea en varias ocasiones, estuvo en el Congreso de la República hacia 1858, fecha desde la cual hizo parte del Consejo electoral hasta 1859. Además, lideró la creación de la Junta de Trabajos para las obras públicas de Ocaña e impulsó la construcción de la línea ferroviaria en Santa Marta. Dentro de su carrera eclesiástica ejerció de capellán entre 1843 y 1849, año en el que fungió de párroco en Mamatoco, estuvo en la secretaría del Cabildo Eclesiástico y se vinculó al Seminario Conciliar en 1850 en donde hizo las veces de examinador sinodal y de rector en 1852. También fue vicario capitular y general en 1853 y 1856 -respectivamente-, tuvo a su cargo la diócesis desde la muerte del obispo Bernabé Rojas hasta la llegada de Vicente Arbeláez, prelado a quien sucedió41.

Si bien es cierto la conjunción entre actividad clerical y política de Romero fue una constante de su carrera eclesiástica también lo es el hecho de que la manera en que se dio dicho nexo cambió de acuerdo con los giros de la Iglesia y el gobierno civil. Estando ya como cabeza de la diócesis, su concurso en espacios gubernamentales de representación desapareció y su activismo político pasó a otros planos ya mencionados atrás. Así lo exigieron las autoridades terrenales y espirituales; el papado llamó cada vez más al clero en general y, los obispos en particular a concentrarse en su misión ministerial42. Esto hace comprensible la sistematicidad de las gestiones del obispo en pro del fortalecimiento institucional de la entidad católica y del perfeccionamiento de la labor pastoral, asuntos sobre los cuales se escribirá en las siguientes páginas. Por supuesto, en este caso como en el del obispo Arbeláez, el manejo de los destinos de la diócesis tuvo en cuenta además a las especificidades de las comunidades parroquiales y a las aspiraciones más íntimas del obispo.

En este orden de ideas, el gobierno del obispo José fue clave para el robustecimiento de la diócesis. Romero acometió esfuerzos en varios sentidos con miras a la consolidación de la jurisdicción religiosa y al logro de una mayor presencia eclesiástica en el territorio diocesano; dos elementos imbricados profundamente. Uno de los ejes de actuación prioritarios para el episcopado fue la adopción de medidas en torno a la fijación territorial e institucionalización de la Iglesia. Lo hizo a través de varias estrategias una de las cuales fue la visita pastoral efectuada entre 1884 y 1889, la única durante la segunda mitad del siglo XIX. Con este instrumento el prelado, mientras cumplía con una de sus obligaciones, entraba en relación directa con párrocos y feligreses y ejercía control sobre el funcionamiento de la parroquia, el comportamiento de los clérigos y las costumbres de los fieles. En fin, la visita canónica al episcopado de Santa Marta, estuvo en consonancia con lo fijado por el Concilio de Trento y con lo realizado en otras diócesis del país43, examinó temas concernientes a la fe, la conformación del patrimonio eclesiástico, el compromiso de los sacerdotes con la doctrina católica e insistió a la feligresía guardar sus deberes como hijos de Dios.

Durante la presencia de la autoridad católica en cada parroquia se indagó sobre la infraestructura religiosa; los párrocos informaron sobre las condiciones físicas en que se encontraba el sagrario, el templo con sus anexidades y el cementerio. Además, se preguntó por la dotación de dichos espacios; se revisaron e inventariaron las alhajas, paramentos y demás ornamentos del culto. También se hizo lo propio con objetos vitales para la aplicación de los sacramentos; se constató la disponibilidad de agua bendita y santos óleos. Igualmente se confirmó que el manejo de los libros se encontrara al día, incluyendo el libro de capellanías y colativas parroquiales. Conjuntamente se recorrieron la Vicaría, la Fábrica y las Cofradías para revisar su funcionamiento. De manera simultánea se realizó la procesión de los difuntos, se administró el sacramento de la confirmación y se aplicó la penitencia. Además, se preguntó a los creyentes sobre la conducta religiosa y moral del párroco. Por último, se dictaron las providencias y disposiciones a que hubiera lugar, incluyendo recomendaciones para los sacerdotes y los pobladores.

La visita arrojó resultados conformes a la incipiente institucionalización de la Iglesia, los recursos económicos de los parroquianos y los acontecimientos políticos44. La mayoría de las sedes parroquiales presentó avances en algunos factores mientras que en otros hubo retrasos de mayor o menor proporción. Así lo indica el caso de Ocaña cuya acta del 27 de febrero de 1884 registró, por una parte, la disposición correcta del sagrario, la celebración permanente de la Minerva debido al pago cumplido de las cuotas por los miembros de la Cofradía del Santísimo -aún en formación y sin estatutos definidos-, el "perfecto acuerdo" del inventario de las alhajas y paramentos, la provisión completa de la iglesia parroquial "con todo lo necesario para el culto", el manejo apropiado de los libros de la parroquia y la satisfacción del obispo con el trabajo del párroco. Por otra, el jerarca encontró el bautisterio y la iglesia sin concluir, aunque reconoció "no sólo el celo del señor cura sino también de la Junta Directiva encargada de la obra...". Había una pila provisional y la terminación del templo se planeaba para el año en curso mientras que se había iniciado la construcción de la casa cural. El sacerdote, por su parte, informó acerca de la disminución del diezmo "debido a diferentes causas" y de la apropiación del cementerio católico por la autoridad civil45.

Aquellas situaciones susceptibles de mejoramiento en cada parroquia fueron objeto de pronunciamiento por parte de Romero o su representante en la visita pastoral. El jerarca hizo recomendaciones puntuales sobre cada una de las situaciones a subsanar46. Fueron frecuentes los llamados a la refacción de la arquitectura religiosa47, a la consecución de recursos dentro de la comunidad para cubrir el sostenimiento del culto48, a los donativos de los feligreses en pro del equipamiento de templos y cementerios49, a la conformación de asociaciones religiosas50 y a las contribuciones para el Seminario Conciliar de la diócesis. En la misma experiencia de Ocaña, el obispo llamó al párroco a excitar a los fieles para que cumplieran con las disposiciones canónicas respecto a las contribuciones económicas, recomendó hacer "presente a sus fieles la necesidad en que están de contribuir para construir un cementerio en donde sólo sean sepultados los fieles que mueran en el gremio de la Comunión Católica", aludió la necesidad de cooperación para el seminario que no contaba con rentas suficientes e instó a proseguir con la edificación de la vivienda para el párroco51.

Un tono parecido tuvo su intervención durante la visita a la parroquia de Valledupar en 1885. Ante la carencia de ornamentos suficientes para el culto, las deficiencias de las instalaciones del templo y la "completa ruina" del cementerio, el obispo dispuso medidas para el financiamiento de las refacciones pertinentes. Autorizó la venta de buena parte de los ornamentos de oro y plata y ordenó "levantar una suscripción" entre los fieles con el objeto de reedificar el camposanto así como a exhortarlos a cumplir con los diezmos52. Incluso, él mismo reunió a "un número considerable de católicos y después de darle lectura a la circular n° 164... les dirigió la palabra con el fin de excitarlos a que se suscribieran con las cuotas que les fuera posible abonar mensualmente o por trimestre para darles la inversión conveniente."53. A la par de esta preocupación por lo económico, la cabeza de la diócesis se ocupó del afianzamiento de las cofradías y de algunas devociones; llamó la atención sobre la reorganización de la cofradía Hijas de María que se había disuelto, sobre la necesidad de fundar las del Santísimo Sacramento, de Nuestra Señora de la Concepción y de las Animas y pidió el rezo del Rosario todas las noches en la iglesia, una directriz del Papa54.

La vigilancia del comportamiento y costumbres de los párrocos y devotos también formaron parte de la visita pastoral de Romero. El obispo José fiscalizó la labor de los presbíteros en un abanico amplio de aspectos que iban desde la inspección del aseo y orden del templo hasta la verificación de la administración oportuna de los sacramentos, pasando por el escrutinio sobre el reemplazo efectivo de los ornamentos cuando estos se desgastaban o dañaban y sobre la regularidad con que predicaban los evangelios. El párroco Cmaco Navarro recibió elogios del obispo pues los fieles manifestaron su satisfacción con su conducta moral y religiosa aunque fue impelido a continuar la enseñanza del evangelio con el ejemplo, los oficios religiosos y las visitas a las escuelas55. Del mismo modo, el jerarca concitó a la feligresía al cumplimiento de los deberes morales y religiosos; debían practicar el sacramento de la penitencia, el perdón de los enemigos y la conservación de la paz56. Simultáneamente se les conminó a la "reforma de las costumbres", al "amor de Dios" y del prójimo57. A la par se les llamó a responsabilizarse de los tributos establecidos por la Iglesia y aportar voluntariamente para el cubrimiento de las múltiples necesidades de la parroquia y la diócesis58.

A la realización de la visita pastoral se le sumó otro empeño del episcopado de Santa Marta para la ampliación de la presencia eclesiástica en las diferentes áreas de la diócesis. Entre 1885 y 1886 se efectuó una misión en los pueblos ribereños del río Magdalena "para el bien de nuestras almas católicas y la moral de los pueblos"59. Esta empresa eclesial estuvo a cargo de una comisión conformada por los religiosos Ramón Anaya, Sebastián Alvarez, Guillermo Fajardo y Pastor Arévalo, quienes recorrieron las poblaciones de Remolino, El Banco, Plato, Santa Ana, Tenerife, Tamalameque, Cerro de San Antonio, Guamal, Piñón y Ocaña60. En cada uno de los poblados se oficiaron misas, se dictaron sermones, se hicieron procesiones y se aplicaron sacramentos de forma masiva61. Particularmente, se dedicaron esfuerzos a las confesiones y matrimonios; en la población de El Banco, a manera de muestra, se confesaron 360 personas "de diferentes edades y condiciones" y se celebraron 4 matrimonios "que estaban viviendo en unión ilícita"62. En Guamal la experiencia fue análoga; las confesiones fueron "innumerables" y se casaron 14 parejas que vivían en concubinato público y matrimonio civil" según el informe enviado al obispo Romero63.

El jerarca involucró a las autoridades religiosas y civiles del orden local en la campaña evangelizadora; les avisó acerca de la llegada de los misioneros y los propósitos de la misión y les invitó para que se unieran a la preparación del evento. Se requería del apoyo en cuanto a la logística y la congregación de los feligreses en los distintos actos programados. Había que coordinar el recibimiento de la comisión misionera a las afueras de cada sitio y garantizar su acompañamiento hasta el poblado. Se debía conseguir el alojamiento para los visitantes, organizar actos de agasajo para los mismos y por supuesto, preparar los escenarios en donde se oficiarían las celebraciones religiosas. El grueso de los curas, excepto dos64, aseguró la atención de los sacerdotes visitantes; los clérigos se encargaron de la habitación y alimentación, del arreglo del templo y de la lectura de la pastoral enviada por el obispo a fin de que los feligreses estuvieran al corriente del arribo de sus representantes65.

Los presbíteros vieron asertivamente a la misión; algunos como Manuel Jesús del Valle de la parroquia de Santa Ana manifestaron que esta podría "... despertar los ánimos de muchos católicos que tan decaídos se encuentran en favor de nuestra religión…"66.

La respuesta de los jefes municipales a la convocatoria de Romero fue positiva también. Los gobernantes de Plato, Tenerife, Cerro de San Antonio, Remolino y Tamalameque expresaron su disposición de colaborar con los religiosos enviados por el episcopado y declararon su determinación para el auxilio a las autoridades eclesiásticas de las parroquias, aun cuando no fueron precisos en los aportes que darían67. Las razones para acoger el encargo del gobierno diocesano fueron de diversa naturaleza según lo expresaron los mismos mandatarios. La cabeza de gobierno de Tamalameque lo consideró parte de su responsabilidad "ya como empleado o ya como verdadero católico"68. Ramón Sánchez de Cerro de San Antonio exaltó que estas poblaciones necesitaban ". de pasto moral en continuada abundancia" pues "la generación actual ignora por completo el precioso Decálogo y los niños en casi su totalidad desconocen la misteriosa influencia del Signo del redentor"69. De esta suerte, en el desarrollo de la misión convergieron esfuerzos de los agentes eclesiásticos y agentes estatales.

Ya en lo atinente a los alcances de la misión, se reforzaron los vínculos entre las autoridades católicas y los creyentes. Algunos de los fieles se incorporaron a la comunidad cristiana y otros se reconocieron parte de una colectividad que tenía una dirigencia preocupada por los destinos de sus miembros. A las dos situaciones coadyuvaron la atención sacramental, la prédica doctrinal y la asistencia a los eventos proyectados; actividades todas que contaron con la receptividad de la feligresía según lo destacaron los clérigos responsables de la misión en sus informes al Obispo70. Este último elemento resulta significativo pues denota la convergencia de fines entre la jerarquía eclesial y sus gobernados; ambos sectores querían un mayor dinamismo de las actividades cotidianas de la vida parroquial. Por lo demás, las relaciones del episcopado católico con los sacerdotes también se estrecharon. Los sacerdotes vieron en el arribo de los curas misioneros una acción de acompañamiento a sus tareas pastorales y con ello se reconocieron parte de una corporación; debían honrar sus compromisos con sus superiores y a cambio recibirían solidaridad y defensa de sus derechos. Por último, con el gobierno civil se logró mostrarle la existencia de otra entidad con poder de movilización social, su propia jurisdicción y su forma de gobierno. Después de la empresa misionera, las parroquias de esta parte de la diócesis se fortalecieron.

La otra línea de acción a la que le dio prelación Romero durante su administración fue la actualización de los párrocos frente al liberalismo, una actividad considerada parte del disciplinamiento de los clérigos. El obispo informaba a sus subalternos acerca de las medidas tomadas por los administradores civiles referentes a la institución eclesial y, sobre todo, los emplazaba al acatamiento de las directrices emanadas del episcopado y Roma sobre las respuestas que los religiosos debían dar ante las leyes implementadas por el gobierno liberal. Lo hacía bajo el amparo del principio de disciplina eclesiástica y desde las facultades brindadas por su rango dentro de la estructura organizativa de la Iglesia; lo cual se correspondía con el proyecto más amplio de organización interna del clero promovido desde el pontificado. Dentro del proyecto de unidad de la corporación católica era fundamental la sujeción de los clérigos a la autoridad de sus superiores; se requería que los ministros de Dios acataran las decisiones de la jerarquía bien fuese en el terreno de la doctrina católica, el desempeño ministerial y la defensa de los intereses eclesiásticos ante la arremetida del liberalismo. De nuevo aparecía la frontera tenue entre la labor eclesial y política del episcopado.

Para asegurar la observancia de sus disposiciones respecto al reformismo legislativo de los años sesenta y setenta por parte de la clerecía, el jerarca aludió la obediencia que los curas debían a sus superiores inmediatos -los obispos-, enfatizó en la lealtad obligada de los sacerdotes hacia su administración -a la cual declaraba independiente y autónoma respecto de los gobiernos temporales- y comparó su lugar al de los príncipes, a quienes sus vasallos debían ser fieles. Este fue su proceder en 1862 cuando prohibió a los sacerdotes la juramentación de los decretos de desamortización y tuición ante las autoridades civiles. La orden era presentarse al acto de juramentación de las normas en mención y una vez allí, declararan la sumisión y respeto al gobierno de la Unión, manifestaran su compromiso total con los mandatos de las autoridades eclesiásticas y recalcaran que les estaba vedado el consentimiento de cualquier precepto en contra de los derechos de la Iglesia. Romero exigía, así, una declaratoria explícita de la adhesión de los clérigos al gobierno espiritual. De no hacerlo, los funcionarios del catolicismo se expondrían a la suspensión de su cargo, la excomunión o la pérdida de sus beneficios71.

Simultáneamente al uso de la coerción como mecanismo de control del clero, Romero planteaba alternativas para aquellos funcionarios católicos entrados en desobediencia: deberían retractarse de su comportamiento en un término de cuarenta días según lo establecía su voluntad y la del Papa72. Esta actitud magnánima de la jerarquía católica es susceptible de comprenderse desde los principios de caridad y clemencia, pero también desde lo dictado por la fuerza de la realidad. La jerarquía de la diócesis de Santa Marta, al igual que las autoridades de otras jurisdicciones católicas, carecía todavía de la fuerza necesaria para imponerse sobre un cuerpo de clérigos reticentes a ceder su autonomía frente a poderes que aún veían distantes o consideraban foráneos. El proceso de construcción de la Iglesia católica estaba aún en ciernes como también lo estaban los temas de dependencia y sometimiento de los párrocos a las figuras de autoridad establecidas por esa misma institucionalidad en formación.

Aunado a esto, apareció otro problema que limitó la contención de los curas respecto a su aceptación de los decretos civiles. El gobierno eclesiástico debió ser flexible con los religiosos infractores debido a la urgencia de contar con personal para la prestación de los servicios religiosos. La exposición de motivos de Romero en el documento de absolución del presbítero Matía J. Linero resulta bastante elocuente: "3. Que el número de sacerdotes es tan reducido que aun poniendo dos parroquias bajo la dirección de uno, no habrían los suficientes para administrarlas. 4. "Que todas estas circunstancias demandan imperiosamente indulgencia por nuestra parte, para que los fieles no carezcan de los sacramentos i demás auxilios espirituales"73. Siendo, así las cosas, la condescendencia del obispo para con la indisciplina e indocilidad de sus subalternos ayuda a entender uno de los rasgos distintivos de su agencia, esto es, el despliegue de su poder gravitó en la interacción de la compulsión y la magnanimidad o lo que es lo mismo, una forma de negociación. A su vez, y con lo inmediatamente expuesto atrás, la imagen de las autoridades eclesiásticas con un poderío omnímodo pierde validez.

CONSIDERACIONES FINALES

La jerarquía de la diócesis de Santa Marta durante el período en estudio fue artífice de la estructuración institucional de la Iglesia. La configuración de la entidad católica y del espacio diocesano fueron el resultado de proyectos eclesiásticos cuyo adelanto dependió del agenciamiento de los obispos, uno de los varios actores que participaron de dicho proceso. Esta premisa es cardinal para reconocer a la institución eclesiástica como el producto de relaciones que se reconstituyen en el acontecer diario en vez de verla como un ente omnipresente en la sociedad74. La cotidianidad en la cual se cimentó el derrotero de las gestiones episcopales que atañen al presente texto se circunscribía al apremio de la Santa Sede y los gobiernos liberales por la centralización del poder -eclesial, la una y civil, los otros-, al peso del entorno regional y las aspiraciones de cada uno de los agentes eclesiales que las ejecutaron.

Los prelados bien pudieron buscar la extensión de la fe cristiana, la defensa de las prerrogativas de la corporación religiosa, el aseguramiento de los espacios de poder en su jurisdicción, la defensa de las prerrogativas derivadas de ser figura pública, la protección de los ingresos y bienes eclesiales o el disciplinamiento social de los feligreses y párrocos. Como bien se puede cotejar, al ejercicio de las autoridades diocesanas subsumieron objetivos del orden espiritual y humano ya fuese en términos individuales o colectivos. La yuxtaposición de estas aspiraciones, el sorteamiento de las dificultades, el trasegar de la praxis ministerial a la política o viceversa y el emprendimiento de acciones encaminadas a los propósitos antes descritos compusieron la trama de la conducción de la diócesis según se ha mostrado.