Introducción

Las ciudades se establecen en los lugares donde los humanos habitan y desarrollan diversas actividades, bien sea dentro o fuera de sus viviendas. Sin embargo, para realizar actividades fuera de casa las personas necesitan medios de transporte para desplazarse de un lugar a otro. Tal es el caso de la caminata, el transporte no motorizado (por ejemplo, la bicicleta), el transporte motorizado (motocicletas, automóviles, autobuses, metro y ferrocarriles), entre otros (Alcântara, 2010).

Al incluir el concepto de movilidad urbana en el desarrollo de la planificación del transporte se opta por un abordaje sistémico, que tiene en cuenta tanto a las personas como a los bienes en los desplazamientos por la ciudad. Se trata de un abordaje contrapuesto al de los sistemas de transporte y tránsito, dado que prioriza el enfoque de la oferta de la infraestructura. Por lo tanto, en este estudio se entiende que la movilidad urbana es "el conjunto de desplazamientos de personas y bienes, con base en los deseos y necesidades de acceso al espacio urbano, por medio del uso de los diversos medios de transporte" (CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, 2011, p. 40).

Por otra parte, Mataix (2010) describe que la movilidad urbana es entendida como "la necesidad o el deseo de los ciudadanos de moverse. Es, por tanto, un derecho social que es necesario preservar y garantizar de forma igualitaria" (p. 7). De acuerdo con ONU-Hábitat (2018) "la escasez de transporte impide que muchos habitantes no puedan ir a los centros urbanos o a las áreas que concentran el comercio y las instituciones, privándoles de las ventajas que la urbanización ofrece" (p. 5).

Gran parte del efecto de la movilidad en las ciudades está relacionado con la infraestructura vial existente, tanto por su capacidad como por su funcionamiento, aunque estas condiciones no sean calificadas por su eficacia ni por su eficiencia. El éxito de la urbanización en la humanidad se debe a la innovación en materia de movilidad, a partir de acciones como la ampliación de calles, introducción de trenes urbanos, desarrollo de transporte público, entre otras.

Movilidad y transporte público

Uno de los fenómenos más alarmantes y complejos que afrontan las ciudades actuales es el desplazamiento cotidiano de los habitantes de un lugar a otro, en un espacio urbano disperso y segmentado, con la finalidad de realizar sus actividades diarias.

La concentración de la oferta de trabajo en sitios muy específicos de la ciudad, combinada con la localización de sectores marginados en las periferias, provoca largos desplazamientos en distancia y tiempo de los ciudadanos. A lo anterior se suma el alto costo del transporte público que hace que la movilidad urbana sea ineficiente y no contribuya al desarrollo económico del país, además de que disminuye la calidad de vida de los habitantes.

El transporte público colectivo hace parte de los servicios públicos urbanos que el Estado brinda de forma directa o concesionada a la población y, junto a la infraestructura vial urbana, articula las actividades sociales y económicas que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad. En consecuencia, la población que habita en colonias populares, fraccionamientos u otras formas de estructura urbana, depende en gran parte del servicio ofrecido por el Sistema de Transporte Público Urbano (STPU), por lo que puede afirmarse que el sistema y la comunidad tienen una relación estrecha (Castro, 2014).

Molinero y Sánchez, citados por Delfín y Melo (2017), afirman que el transporte público es considerado como un servicio primordial para la comunidad, ya que es utilizado por millones de personas alrededor del mundo. Este servicio es básico e importante y, por lo tanto, se debe considerar a todos los actores (usuarios, comunidad, gobierno, conductores y concesionarios) para que el transporte público pueda ser eficiente. Al garantizar la eficiencia y la planificación integral del sistema de transporte público, no solo se alcanza el objetivo de trasladar a la población de un lugar a otro, sino que el tejido urbano se estructura según la planificación estratégica y se estimula el desarrollo integral de la sociedad, el ambiente y la economía (Martínez y Valle, 2011).

Movilidad y percepción social

Uno de los problemas más importantes en las ciudades latinoamericanas es el fenómeno de la inclusión-exclusión social. Una de las formas para integrar a las colonias marginadas es mejorar su movilidad y acceso a los servicios urbanos y, por ello, en este texto se tiene en cuenta que el transporte público es una herramienta clave para combatir la exclusión (García-Schilardi, 2014).

Desde 1980 en México se han ejecutado políticas de vivienda social formuladas con base en desarrollos financieros que generan ciudades que, en el mediano plazo, estarán orientadas al uso exclusivo del automóvil, porque en su mayoría estos fraccionamientos se construyen en las periferias. Para precisar, actualmente el 26 % de las casas financiadas por el Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores (Infonavit) se encuentran desocupadas, porque la distancia excesiva entre estas y el centro urbano consolidado explica el 21 % de los abandonos.

Todas estas observaciones también se relacionan con el aumento permanente del parque automotriz, el cual ha creado un estado de congestión crónica en las ciudades, además de causar efectos negativos en pérdida de tiempo, deterioro de la salud mental, aislamiento social, insuficiencia de tiempo para realizar actividades con la familia, entre otros (IPTD, 2012).

Expuesto lo anterior, es posible señalar que la población más necesitada se localiza en el extrarradio de las ciudades, ya que los alquileres son más bajos. Además, son poblaciones que, por lo general, solo pueden desplazarse a pie o en transporte público, siendo este último un facilitador del acceso a sus respectivos lugares de trabajo y que contribuye a su integración social y a su desarrollo económico. Para que el transporte público cumpla con esta función, debe conectar a las colonias más pobres, situadas a las afueras del núcleo urbano, con las zonas donde se encuentran las ofertas de trabajo (UITP, 2021).

En definitiva, el transporte público tiene un papel importante en la inclusión social. Por ello, es necesario constituir un modelo de mejora para el transporte urbano, que sea capaz de promover una nueva movilidad para una nueva ciudad y sociedad. En estas condiciones, el modelo de transporte público que Gutiérrez concibe debe ser "un transporte sustentable, no sólo ambientalmente, sino también económica y socialmente" (Gutiérrez, 2005, p. 2).

Movilidad y apropiación del espacio urbano

Las diversas representaciones de la relación entre apropiación (exclusión-inclusión) en la ciudad, considerada como el territorio que contiene una gran cantidad de espacios públicos, incluye las vías por donde se desplaza la población (movilidad urbana). Otro asunto relacionado con la exclusión-inclusión son los aspectos socioculturales, que comprenden al aspecto físico y al espacio público. El espacio público es reconocido como un territorio visible, que presenta cierto nivel de accesibilidad, aunque con un evidente carácter de centralidad, por lo que es reconocido y reconocible, y tiene asignado por el ciudadano un uso irrestricto y cotidiano. Sin embargo, de acuerdo con diversos estudios sobre la movilidad urbana, se observa la necesidad de repensar al espacio territorial desde una perspectiva multidisciplinaria, superando la dimensión meramente física. Al respecto Velásquez (2015) afirma en su tesis doctoral que:

Al introducir la importancia de la dimensión cultural del espacio, es decir, el espacio como construcción social en donde los sujetos con sus prácticas, significados, lenguajes, entre otros, son elemento que edifican modos de vida espacializados en relación con la objetividad histórica del espacio. En estos espacios de complejidad, de socialización, aparentemente simples, resultan escenarios de identidad de relación y de historia, donde el ciudadano se reconoce, se relaciona y se reconocen en él. (p. 23)

Planteamiento del problema

Culiacán es la ciudad capital del Estado de Sinaloa, se encuentra en la región centro y, según el XIII Censo de Población y Vivienda, tiene aproximadamente 675 773 habitantes (Inegi, 2010). El municipio del mismo nombre concentra el 31 % de la población estatal. Además, en la ciudad están los tres poderes (judicial, legislativo y ejecutivo). La actividad económica principal de Culiacán son los servicios y, por ser la ciudad capital, concentra los servicios de educación, salud, empleo y administración. Su economía también está soportada en actividades primarias como la agricultura, la pesca y la ganadería. Aunque su parque industrial es pequeño en comparación con otras ciudades del país que tienen las mismas condiciones, el gobierno estatal en su Plan Estatal de Desarrollo (PED) vislumbra estrategias y acciones para dar valor agregado a las materias primas que se producen en la región, mediante proyectos de manufactura industrial.

La población de Culiacán está dispersa en la mancha urbana, por lo que requiere de grandes y variados desplazamientos a través del territorio urbano para desarrollar sus actividades cotidianas, sean estas motivadas por trabajo, educación, recreación, salud, compras, entre otras.

En este estudio se presenta una aproximación del resultado de la percepción que tiene la población usuaria de Culiacán sobre la calidad del servicio del transporte público urbano (CASTPU). Este trabajo es derivado de una investigación de mayor alcance que permitió conocer los diferentes modos en que se moviliza la población de Culiacán, entre los que están: caminar, bicicletas, motocicletas, automóvil y transporte público. Los primeros dos medios de transporte son reconocidos como transporte no motorizado y el resto son motorizados que utilizan necesariamente productos derivados del petróleo, por lo que son generadores de gases de efecto invernadero (GEI) y contribuyen de manera significativa al calentamiento global.

Justificación

Actualmente es común hablar en los centros académicos del binomio exclusión-inclusión social. Reflexionar de manera profunda sobre esta dicotomía es uno de los principales retos para entender los procesos de avance en ciudades modernas. En este estudio se coincide con la reflexión que García-Schilardi (2014) presenta con relación al binomio exclusión-inclusión social, según la cual:

Para mejorar la movilidad en los territorios urbanos es necesario integrar los territorios marginados, así como aumentar la cobertura y la calidad de los servicios urbanos, por lo que el servicio del transporte urbano colectivo aparece como una herramienta clave en la realización de este proceso donde está presente el binomio exclusión-inclusión social (p. 36).

El objetivo particular de este artículo es analizar la calidad del servicio del transporte público urbano desde la percepción social. En esta investigación se considera que conocer las opiniones de la sociedad de una ciudad media sobre las formas en las que se desplaza por el contorno territorial urbano, es un excelente interrogante para un estudio urbano, porque, como profesionales de docencia e investigación, permite enfrentar problemas en la construcción de herramientas metodológicas, tanto para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje como para abordar problemas que presentan los centros urbanos. Además, ayuda a relacionar relacionar los problemas urbanos con una sociedad que necesita conocimiento sobre la movilidad y el transporte público desde la perspectiva disciplinar del urbanismo.

La justificación social desde la perspectiva de las instituciones de educación superior (IES) es la formación de nuevos investigadores. Por ello, se consideró significativo involucrar en este trabajo a estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura, así como a alumnos de posgrado. Además, se prescriben las necesidades que presentan los sectores social, privado y público, y que hoy demandan para afrontar los problemas existentes en las grandes urbes.

El estudio se realizó en 2019 en la ciudad de Culiacán, alcaldía central del municipio del mismo nombre y, además, capital del estado de Sinaloa. Culiacán es uno de los municipios con mayor índice de urbanización a nivel estatal con un 85 %, alberga a la mayoría de los habitantes del municipio y presenta diversas afectaciones provocadas por la ineficiencia del sistema de transporte público, en el cual ocurren desplazamientos extendidos debido al crecimiento de la mancha urbana y su población.

Dadas las afectaciones actuales en materia de movilidad urbana, es necesario pensar en la generación de políticas públicas que contengan programas y estrategias para una movilidad sostenible, con un sistema de transporte público urbano alternativo capaz de adaptarse a los distintos perfiles de la ciudad. Las nuevas políticas públicas deben estar diseñadas para que, en un futuro cercano, la población tenga menos afectaciones en sus entornos social, económico, ambiental, urbano, entre otros.

Métodos, técnicas e instrumentos

El método de estudio que se utilizó fue estadístico, con uso de la técnica de muestreo probabilístico. El instrumento de medición (cuestionario) fue diseñado desde una perspectiva psicosocial y con él se buscó obtener información estadística relevante sobre las características de movilidad urbana. En el proceso solo se consultó a usuarios del sistema de transporte público urbano mayores de catorce años, para conocer su percepción sobre la calidad del servicio.

El cuestionario se construyó con ocho categorías: identificación del entrevistado (ID), situación económica y familiar (SEF), modos de movilidad (MM), gastos de movilidad (GM), seguridad en los desplazamientos (SG), calidad del entorno urbano (CEU), calidad del servicio de transporte público (CASTPU) y, finalmente, la conciencia ambiental (CA).

Cabe aclarar que en este trabajo solo se muestran resultados sobre las inferencias estadísticas entre dos categorías: ID y CASTPU. Esto debido a una restricción normativa editorial, porque para presentar los resultados concluyentes del estudio se requiere de una mayor extensión para analizarlos y discutirlos. Si bien este estudio muestra resultados parciales del estudio completo, sí se consideran dentro de las categorías antes mencionadas atributos como tiempo de espera; duración de viaje; seguridad ciudadana, tanto en el vehículo como en las estaciones; frecuencia del transporte; entre otras particularidades.

Tamaño de la muestra

El municipio de Culiacán, según el censo 2010 del Inegi, contaba con una población total de 858 638 habitantes; sin embargo, para conformar una muestra representativa para aplicar los cuestionarios sobre la CASTPU y, en consecuencia, sobre la movilidad urbana en la ciudad de Culiacán, fue preciso incluir solamente a personas usuarias y conscientes del uso del transporte público urbano.

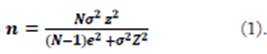

Por lo tanto, el criterio que se tomó para consolidar una muestra representativa fue reducir el tamaño de la población total, a una población de estudio donde se consideró solamente a ciudadanos mayores de catorce años, porque son personas de grupos etarios que asumen tener una percepción sobre la calidad del transporte público. Finalmente, con la técnica estadística para población finita se pensó en una población de estudio de 607 784 habitantes. La expresión matemática que se utilizó para determinar el tamaño de la muestra para una población finita fue la aplicación de la ecuación 1, que es una de las más favorecedoras en estudios de muestreo probabilístico.

Donde:

n: tamaño de la muestra.

N: población total de habitantes.

σ: desviación estándar de la población que, en este caso, se utiliza un valor constante de 0.50.

Z: valor obtenido mediante niveles de confianza. (Para 95 % el valor es igual a 1.96).

e: limite aceptable de error muestral (e=0.0555 para este caso).

Sustituyendo datos, obtenemos que:

n: 320

Los valores de desviación estándar (σ) y del valor muestral máximo (e) fueron seleccionados porque, si el 99 % de la muestra dijo "Sí" y solo el 1 % dijo "No" en una interrogante, la probabilidad de un error es remota, independientemente del tamaño de la muestra. Ahora, si se consideran los porcentajes de 51 % y 49 % para el "Sí" y el "No" respectivamente, la probabilidad de un error es mucho mayor. En cambio, en estudios probabilísticos para el segundo término, si se utiliza un margen de error de 4 % y el 47 % de la muestra elige una respuesta, se puede estar seguro de que si se le hubiera formulado la pregunta a toda la población entre el 43 % (47-4) y el 51 % (47+4) hubiera elegido esa respuesta.

Calibración de modelo

Una vez determinado el diseño del cuestionario, la base de datos y el tamaño de la muestra, se aplicó el cuestionario mediante la técnica de encuesta en un plan piloto en la ciudad de Culiacán. Se recolectaron veinte cuestionarios para determinar los posibles errores de aplicación, el entendimiento del proceso técnico de la encuesta hacia el entrevistado y el tiempo empleado, además de realizar los últimos ajustes previos a la aplicación definitiva del cuestionario.

Aplicación del cuestionario

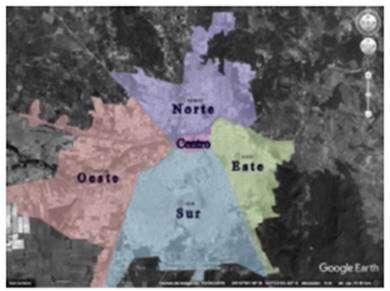

La aplicación del cuestionario se realizó en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para lo cual se diseñó una estrategia que permitió tomar una parte representativa de toda la ciudad y se decidió dividir a la ciudad en cinco sectores: sur, norte, este, oeste y zona centro. La estrategia se realizó de acuerdo con dos criterios: distribución geográfica de la población y separación geográfica del terreno.

Para aplicar el cuestionario se requirió de la ayuda de veinte personas, que se distribuyeron equitativamente en la ciudad. Además, se les entregó el equipo y el material necesario para la correcta aplicación de los cuestionarios. Para procesar la información recopilada, se utilizó el programa de estadísticas para las Ciencias Sociales (SPSS2), que sirve para capturar y analizar datos que, posteriormente, son empleados para crear tablas y gráficas con información compleja. La distribución de la aplicación de los cuestionarios por zona geográfica según la clasificación de densidad fue: norte, 106; sur, 107; este, 25; oeste, 38; y zona centro con 44 (figura 1).

Fuente: elaboración propia, con base en imágenes de Google Earth, 2019.

Figura 1 División territorial para estudio de la ciudad de Culiacán, Sinaloa

A continuación, se describen los principales componentes de identificación del usuario que corresponden a la primera categoría: identificación del entrevistado (ID). Con relación a su condición de edad, la distribución que presentó el estudio fue que: 24 encuestados tienen edades entre 14 y 18 años, 146 personas manifestaron tener entre 19 y 23 años, 84 personas aceptaron tener entre 25 y 45 años, 55 encuestados tienen entre 46 y 65 años, 8 personas reportaron más de 65 años y 3 personas no declararon edad.

Con referencia al turno en que utilizan el sistema de transporte urbano para su desplazamiento3, la distribución fue: en turno matutino 102 personas, turno vespertino 50, turno nocturno 7, turno mixto 91 y, finalmente, 70 personas no contestaron o no supieron decir cuál es el turno que utilizan con mayor frecuencia.

En correspondencia al indicador de género: 147 personas manifestaron ser hombres y 173 mujeres. Con relación al estado civil: 200 son solteros, 96 casados, 2 viudos, 10 divorciados, 10 viven en unión libre y 2 no declararon su situación de estado civil. Finalmente, con respecto al lugar de residencia, 171 encuestados declararon que viven en una colonia popular, 126 en fraccionamiento abierto, 17 en fraccionamiento cerrado y 6 no declararon dónde tienen fincada su vivienda.

Como se relató en el apartado introductorio aquí se considera que el servicio de transporte público urbano es un servicio público que funciona como articulador de las actividades de la población urbana, sin importar su edad, preferencia de uso del transporte urbano, género, estado civil o lugar de residencia. Sin embargo, hoy en la ciudad de Culiacán, como quizá en muchas otras ciudades de tamaño medio en América Latina, aún persiste la dificultad para que los usuarios accedan a información significativa relacionada con algunos atributos fundamentales, como información de horarios, tiempo de espera de las rutas, mapas informativos, entre otros. Todavía son necesarias estrategias de información que, en conjunto, orienten a mejorar la eficiencia y eficacia del servicio de transporte público urbano.

Resultados

En este trabajo solo se presentan algunas respuestas específicas sobre la percepción social que la población usuaria emitió respecto a dos de las ocho categorías diseñadas para el estudio. Las categorías fueron: identificación del entrevistado (Usuario) y calidad del servicio de transporte público urbano (CASTPU).

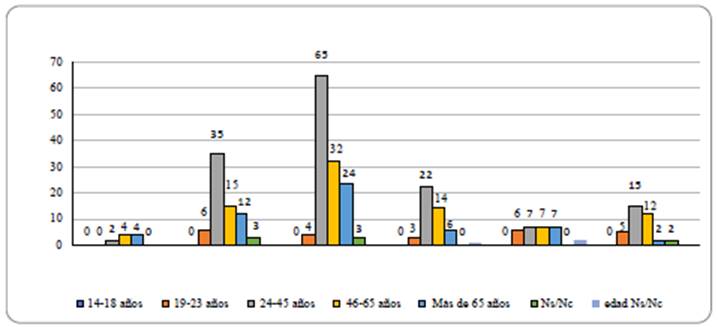

La primera descripción de resultados del estudio (figura 2) contiene la relación entre la edad del encuestado y su opinión sobre el CASTPU. La descripción de los datos estadísticos de la figura 2 muestra que 35 jóvenes en edad escolar consideraron la calidad del servicio como buena y 65 jóvenes como regular, para un total de 100 jóvenes. Por su parte 15 personas aptas para incorporarse a la vida productiva laboral (entre los 24 y 45 años) calificaron al servicio como bueno y 32 personas como regular, para un total de 47 personas. En el grupo de las personas adultas (en edades entre los 46 y los 65 años), 12 calificaron la prestación del servicio como buena y 24 como regular. En resumen, se observó que el 57.18 % de las personas (183 personas de las 320 consultadas) afirmaron que el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Culiacán se encuentra entre bueno y regular.

Fuente: elaboración propia, 2019.

Figura 2 Caracterización de la inferencia entre la edad y la CASTPU

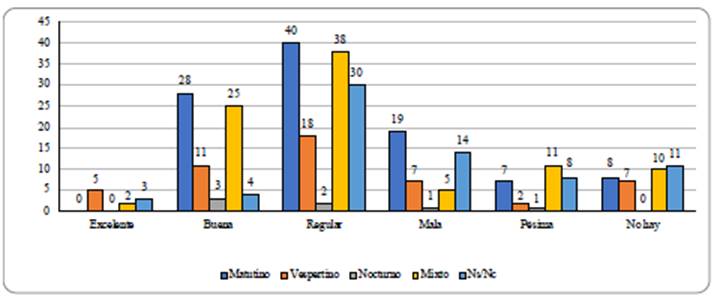

La operación del sistema de transporte público urbano en Culiacán busca atender la demanda social en tres turnos: matutino, vespertino y mixto. A continuación, se presentan los datos estadísticos que explican la correspondencia entre la caracterización de los indicadores: turno en que se realiza el desplazamiento utilizando el transporte público y calidad de servicio. De acuerdo con la figura 3, con relación al indicador de turno, se observó que el 50 % de la población que participó en la encuesta señala vespertino y mixto puede calificarse en un rango que la prestación del servicio en los turnos matutino, que está entre bueno y regular.

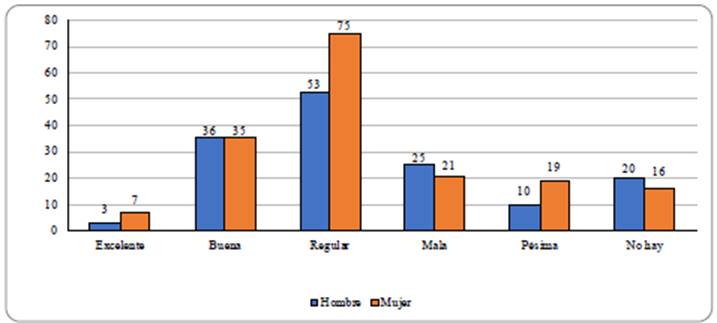

En la literatura de consulta se expresa que, en la mayoría de las ciudades de América Latina y el Caribe, más del 50 % de los usuarios de los sistemas de transporte público son mujeres. Sin embargo, aquí se concibe que el transporte es un servicio público que atiende múltiples características sociales, económicas y ambientales, por ello no todos los sistemas de transporte se diseñan teniendo en cuenta las necesidades particulares, ni tampoco se hace desde la perspectiva de género.

Respecto a la relación entre el indicador de género y la CASTPU, se apreció que 110 mujeres calificaron como buena y regular la calidad del servicio (35 y 75 respectivamente). Por otra parte, 36 hombres calificaron a la calidad del servicio de transporte como buena y 53 como regular. En consecuencia, del total de la población encuestada (320 personas), un 62.18 % de las personas entrevistadas (199) opinaron que la calidad del servicio está entre buena y regular. Esto se debe quizás a que, aunque se cambie de indicador, la percepción social sobre la categoría de CASTPU se mantiene entre las categorías de buena a regular (figura 4).

Fuente: elaboración propia, 2019.

Figura 4 Inferencia estadística entre indicadores de género y CASTPU

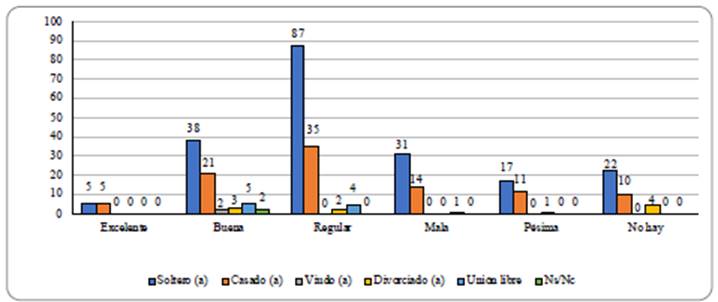

Un resultado más del estudio estadístico diseñado para la ciudad de Culiacán se muestra en la figura 5. Aquí se observó que entre los encuestados prevalece la valoración social (buena a regular) entre la relación del término estado civil y la calidad del servicio de transporte. Además, se evidenció que los usuarios que pertenecen a las categorías de solteros y casados son los que utilizan el sistema de transporte público urbano con más frecuencia. Los datos estadísticos mostraron que si se suman los valores de las dos categorías de estado civil (solteros y casados), 59 personas califican el servicio como bueno y, del mismo modo, en las características de solteros y casados 122 personas indican que el servicio de transporte es regular. Del gran total (320), 181 están afines con las categorías de buena a regular cuando califican la calidad del servicio público urbano y, representaron un valor relativo de 56.56 %.

Una reflexión útil es no perder de vista la dimensión individual referida a la condición de estado civil de las personas para cumplir sus diversas actividades. Además, un atributo más es la condición económica, porque las personas con ingresos altos tienen mayor posibilidad de desplazarse usando medios distintos al sistema de transporte público urbano.

Contar con escasas oportunidades en la escala social y económica, se relaciona con procesos de inclusión-exclusión social, lo que puede influir en la selección de los distintos modos para desplazarse en su territorio desde la perspectiva de la Agenda 2030, que establece 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Particularmente el Objetivo 11 propone acciones para trabajar en la construcción de ciudades con asentamientos humanos que sean incluyentes, seguros, resilientes y sostenibles.

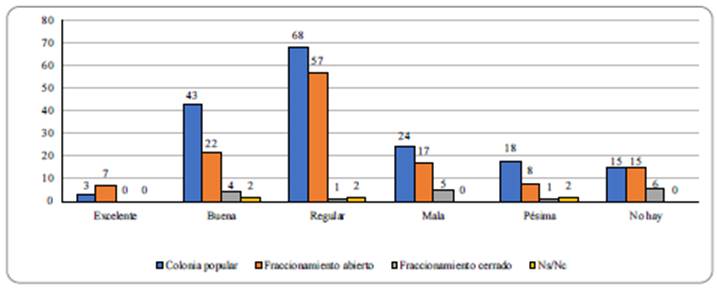

A continuación, la figura 6 muestra información sobre la relación inferencial entre los indicadores: lugar de residencia y calidad del servicio. Aquí se observó cómo las personas que habitan en las colonias populares (43+22) y en fraccionamientos abiertos (68+57) calificaron la CASTPU como buena y regular, respectivamente. En consecuencia, son usuarios del servicio del transporte que representan en conjunto a 167 de los encuestados, es decir al 59.38 %. Finalmente, se observó que en todas las variables de la categoría identificación del entrevistado persistió el juicio de valor con relación a la calidad del servicio de transporte público urbano, en el que se le evalúa como un servicio de transporte que va de bueno a regular en la ciudad de Culiacán.

Conclusiones

La primera conclusión de esta disertación fue obtener información directamente de la población usuaria con relación a la calidad del servicio de transporte urbano. El servicio es ofrecido a la población por organizaciones gremiales y, además, es un servicio concesionado por el Gobierno del estado de Sinaloa.

En la parte introductoria, los conceptos discutidos en el estado del arte reiteradamente mencionaron la relación entre los conceptos de movilidad y transporte urbano, e incluían, aunque tal vez no directamente, su vínculo con el espacio público y su factor social (inclusión-exclusión), que es un binomio que suele estar presente en diversos estudios sociológicos y urbanos.

Del apartado metodológico, se concluye que el estudio fue pertinente y significativo porque se validaron métodos, técnicas e instrumentos diseñados para la obtención de información de primera mano. Esto, sin duda, proporcionó confiabilidad y certeza al propio estudio. Otro argumento concluyente fue que llevar a cabo procesos estadísticos con la aplicación de un programa informático de vanguardia (SPSS), facilitó las tareas de investigación, porque se logró procesar una gran cantidad de información recopilada en un periodo corto de tiempo. Con este proceso investigativo se generaron resultados para describir y explicar las inferencias estadísticas entre las variables identidad de los entrevistados (ID) y calidad del servicio del transporte público urbano (CASTPU), para construir la percepción social de un servicio público urbano concesionado a particulares.

Asimismo, del análisis de los resultados y con los datos generados se concluye que el patrón de registro de dos indicadores relacionados, ID y CASTPU, es que en promedio la población usuaria calificó el servicio usando dos cualidades: buena o regular. Lo anterior, es una conclusión definitiva de esta investigación experimental desde una perspectiva social, y es que la sociedad usuaria indica que la calidad del servicio que recibe de las organizaciones del transporte urbano colectivo, en su modalidad motorizada, es considerada como: buena a regular.

Teniendo en cuenta los resultados del fenómeno de caracterización de la CASTPU, fue necesario considerar una amplia discusión para que los tomadores de decisiones en materia del servicio de transporte público urbano cuenten con una herramienta válida y confiable para diseñar planes y programas, con estrategias y acciones que mejoren las condiciones del servicio de transporte público en la ciudad de Culiacán, que es una de las ciudades más importantes del estado de Sinaloa y del noroeste de México.

Para finalizar, es necesario mencionar dos asuntos importantes: las limitantes y las líneas de investigación. Las principales limitantes del estudio fueron dos: una relacionada con la seguridad ciudadana observada en las unidades de transporte público y la otra fue económica, porque la falta de disposición oportuna de recursos financieros aplazó la compra del equipamiento tecnológico de vanguardia y limitó el apoyo para los recursos humanos. Sobre las líneas de investigación, se considera que con este proyecto se han generado otras posibles líneas que quedarán abiertas para su continuidad. Así pues, se abre la posibilidad de generar nuevos proyectos en áreas como movilidad y espacio público, movilidad y transporte, planificación de ciudades incluyentes, entre otras.