INTRODUCCIÓN

Los páramos son ecosistemas de alta montaña exclusivos del Neotrópico (Sarmiento y León, 2015) caracterizados por sus singulares condiciones climáticas, geológicas y edáficas, que dan cuenta de una diversidad única, alto endemismo y una amplia gama de servicios ecosistémicos (Hofstede et al., 2003; Morales et al., 2007). No obstante, desde el punto de vista ecológico, se les considera ecosistemas frágiles, con bajos umbrales de resiliencia y resistencia ante las perturbaciones medioambientales como cambio climático y actividades antrópicas (Sklenar et al., 2005; Marín y Parra, 2015; Rada et al., 2019).

Colombia cuenta con cerca del 50 % de páramos existentes, ocupando el 2,6 % del territorio nacional, distribuidos en 37 complejos localizados sobre las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta (Marín y Parra, 2015; Sarmiento y León, 2015). En el país estos ecosistemas se ubican a partir de los 2700 +/- 100 m s.n.m., con variaciones en la altitud de acuerdo con condiciones locales (Rivera y Rodríguez, 2011).

Estudios florísticos en la alta montaña se han venido realizando desde hace varias décadas en Colombia, lo cual ha permitido conocer la diversidad de los ecosistemas paramunos (Van der Hammen y Rangel, 1997). En los páramos de Colombia se reporta una diversidad de 3173 especies de Espermatofitas, 566 géneros y 118 familias, siendo las familias con mayor número de especies: Asteraceae, Orchidaceae, Poaceae, Melastomataceae y Bromeliaceae. Mientras que los géneros con mayor diversidad en estos ecosistemas son Espeletia, Hypericum, Miconia, Monticalia, Piofontia y Senecio (Rangel-Churio, 2015).

Para el caso del departamento de Antioquia, Alzate-Guarín y Murrillo-Serna (2016) reconocen seis complejos de páramos con un área de 430 km2, correspondiente al 0,7 % del territorio departamental, localizados en las cordilleras Central y Occidental. En dicho estudio se cuantificó la riqueza de Angiospermas para los páramos de Antioquia en 693 especies, 277 géneros y 86 familias, siendo Asteraceae, Orchidaceae, Melastomataceae y Poaceae las familias más diversas.

Las múltiples presiones a las que están sometidos los páramos, causadas principalmente por actividades antrópicas, han generado transformación en sus coberturas naturales, amenazando su estabilidad, deteriorando sus condiciones y poniendo a las especies que los habitan en alto riesgo de desaparición (Amaya-Espinel et al., 2011; López-Gallego, 2015). Situaciones como estas han obligado a diferentes sectores tanto públicos como privados a adelantar tareas en pro de la protección de estos y otros ecosistemas. A nivel nacional los esfuerzos se ven materializados en la Política Nacional de Diversidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018), reflejada en los Libros Rojos de Plantas de Colombia y en la creación de la Red de Jardines Botánicos, entre otros. Por su parte, en el departamento de Antioquia se destaca el trabajo del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora Amenazadas (CIFFA), que reúne diferentes sectores y autoridades regionales en el tema de conservación.

Solo algunos estudios se han llevado a cabo para categorizar el riesgo de extinción de especies distribuidas en los páramos, donde se destaca el trabajo de Rangel et al. (2000), quien presenta una lista de flora amenazada de los páramos de Colombia, en la cual no se describen los criterios explícitos para establecer esta categorización. El CIFFA ha inventariado y diagnosticado para el departamento de Antioquia el estado de vulnerabilidad para algunos grupos de plantas (Estrategia para la conservación de las plantas amenazadas en el departamento de Antioquia, 2005), diagnósticos que tampoco presentan métodos explícitos para su desarrollo.

Este estudio tiene por objeto diagnosticar de forma preliminar los estados de conservación de las especies de Angiospermas encontradas en los páramos de Antioquia, empleando el parámetro de Extensión de presencia (EOO) y datos asociados a colecciones de herbario, referentes a presencia en los diferentes páramos, fechas de colección y abundancia de registros de acuerdo con la propuesta metodológica de Miller et al. (2012).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

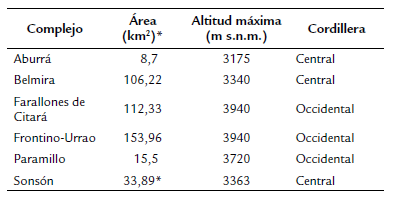

En el estudio se incluyeron los seis complejos de páramo del departamento de Antioquia, el cual se ubica al noroeste de Colombia, e incluye la parte norte de las cordilleras Occidental y Central de los Andes. Los complejos Farallones de Citará, Frontino-Urrao y Paramillo se encuentran ubicados sobre la cordillera Occidental, mientras que Aburrá, Belmira y Sonsón están en la cordillera Central (Tabla 1). Estos en conjunto cubren 430,6 km2 de los 63,612 km2 que abarca el departamento, es decir el 0,7 % de su área (Alzate-Guarín y Murillo-Serna, 2016).

Tabla 1 Complejos de páramo de Antioquia con su respectiva área, altitud y cordillera en la que están localizados.

*Área en el departamento de Antioquia

El límite inferior del páramo se definió de manera arbitraria en este estudio a 2800 m s.n.m., pese a que la definición de este límite es compleja, dada la cantidad de factores que intervienen en ello (Sarmiento y León, 2015), pero considerando las condiciones topográficas y medioambientales donde se encuentran los páramos de Antioquia, se considero el limite inferior indicado.

Obtención de registros

Los registros de especies Angiospermas encontradas en los páramos de Antioquia, utilizados en este estudio, provienen del inventario de Alzate-Guarín y Murillo-Serna (2016), que incluyen un total de 693 especies. En el diagnostico se aplicaron dos metodologías propuestas por Miller et al. (2012), las cuales comprenden el cálculo de extensión de presencia (EOO) bajo el criterio B de la UICN, denominado método de NY, y la categorización del estado de amenaza usando un algoritmo de cuatro pasos que emplea datos espaciales, temporales y de abundancia de registros de herbario para estas especies, o metodología de US.

La información consignada en las etiquetas de las colecciones de los herbarios HUA y JAUM y de los especímenes disponibles en línea de Tropicos, Missouri Botanical Garden (Tropicos, 2019), Herbario Nacional Colombiano COL (Biovirtual, 2019), Global Biodiversity Information Facility (GBIF, 2019) y Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB-Colombia, 2019) se revisó exhaustivamente. Los datos incluidos en este estudio fueron: familia, género, especies, fecha de colección, rango altitudinal, departamento, municipio, localidad, coordenadas geográficas, colector y número de colección.

Los datos se depuraron, excluyendo todos los especímenes que aparecieran como "sp", "no identificado", o sin epíteto específico al igual que aquellos registros que no presentaban fecha de colección o que la altitud máxima registrada estuviera por debajo de 2800 m.s.n.m. Todos los taxones fueron analizados a nivel de especie, por lo tanto, los registros de las subespecies fueron considerados dentro de la especie respectiva.

Método I

Posterior a la depuración de los registros y datos de colección, la información geográfica fue sometida a un proceso de georreferenciación donde, para las localidades con coordenadas se realizaron procesos de verificación que consistieron en validar si las coordenadas coincidían espacialmente con la localidad reportada y el dato altitudinal. También se aplicaron métodos de post-georreferenciación para las localidades sin coordenadas, es decir, a partir de la localidad y la altura se asignaron las coordenadas haciendo uso de la cartografía digital en el software ArcGis 10.2 (ESRI, 2018), esta metodología se encuentra publicada en el protocolo de georreferenciación del Instituto Von Humboldt (Escobar et al., 2015).

Para la selección de los datos se siguieron los siguientes pasos de manera consecutiva:

Las localidades dudosas se eliminaron del análisis.

Las especies a incluir debían tener como mínimo 3 registros.

Se eliminaron los registros duplicados con las mismas coordenadas para una misma especie.

Los registros por debajo de 2800 m s.n.m. se incluyeron en el análisis, siempre y cuando se encontraran próximos a dicha altitud.

Análisis espacial

Una vez que la base de datos fue depurada, se procedió a estimar la extensión de presencia (EOO) ejecutando las extensiones Geo Wizards incorporadas en ArcGis 10.2. (Ian-ko.com, 2019), se utilizó la herramienta Point to Polygon, que permite convertir un conjunto de datos de puntos a polígono, teniendo en cuenta el nombre científico de las especies para que los registros (puntos) fueran integrados en un solo polígono. Posteriormente, se hizo un corte de las áreas para que solo se incluyeran las áreas por encima de los 2800 m. s.n.m. Cada uno de los complejos de páramo se tomó como un área independiente y la estimación de EOO se hizo para cada especie de forma separada en cada complejo.

A las especies con valores estimados de EOO por encima de 100 km2 se les asignó la categoría de "No riesgo", mientras que las que presentaron valores por debajo de este umbral, o con un número de registros inferior a tres por complejo de páramo, no permitieron el cálculo de los valores EOO, por lo tanto se les asignó la categoría "Potencialmente en riesgo“ .

Método II

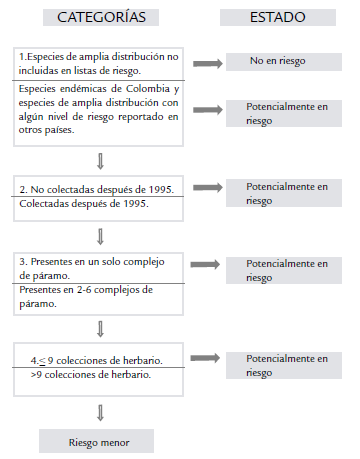

El algoritmo de cuatro pasos propuesto por Miller et al. (2012) y adaptado como se explica en la figura 2, se aplicó para evaluar el potencial riesgo de extinción de las especies.

Primer Paso. Endemismo: la distribución geográfica de cada una de las 693 especies de Angiospermas incluidas en el estudio se estableció, seleccionando las especies endémicas de Colombia y las de más amplia distribución que han sido reportadas con algún grado de vulnerabilidad, con este fin fueron consultados listados de especies amenazadas de Perú (Salazar, 2019), Centro América (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo [CCAD], 2017), Venezuela (Lrfv, 2018) y Ecuador (Jorgensen, 2018). Las especies aquí seleccionadas fueron evaluadas en el siguiente paso del algoritmo.

Figura 2 Diagrama de flujo del protocolo con el cual se evaluó el potencial riesgo de extinción para 693 especies de Angiospermas de páramos de Antioquia, de acuerdo al protocolo adaptado de Miller et al. (2012).

Segundo Paso. Análisis de la fecha de las colecciones: Las especies sin registros desde el año 1995, se consideraron "Potencialmente en riesgo". Se planteó este año como referencia ya que entre 1986 y 1995 se realizaron exhaustivos muestreos en 115 municipios del departamento, en el marco del proyecto "Flora de Antioquia" donde fueron recolectados alrededor de 60 000 especímenes los cuales fueron depositados en el herbario HUA, con duplicados en AAU,COL, F, GH, JAUM, K, MEDEL, MO, NY, y PH. A las especies que fueron colectadas después de 1995, se les aplicó la evaluación descrita en el tercer paso.

Tercer Paso. Evaluación de la distribución de las especies: Especies registradas en un solo complejo de páramo se consideraron "Potencialmente en riesgo", y aquellas con registros para dos o más complejos se les aplicó el procedimiento del cuarto paso.

Cuarto Paso. Evaluación de la rareza de los registros de especies en herbario disponibles: para este paso se procedió a determinar el número de colecciones por especie y su comparación con la media del número de ejemplares por especie del herbario HUA, el cual es igual a nueve. Este criterio se definió, considerado HUA como la institución de referencia para este estudio y el número de especímenes como indicador de rareza. En este caso se consideraron "Potencialmente en riesgo" aquellas especies con nueve o menos colecciones, mientras que aquellas representadas por más de nueve colecciones, se les consideró en "Riesgo menor".

RESULTADOS

Método I

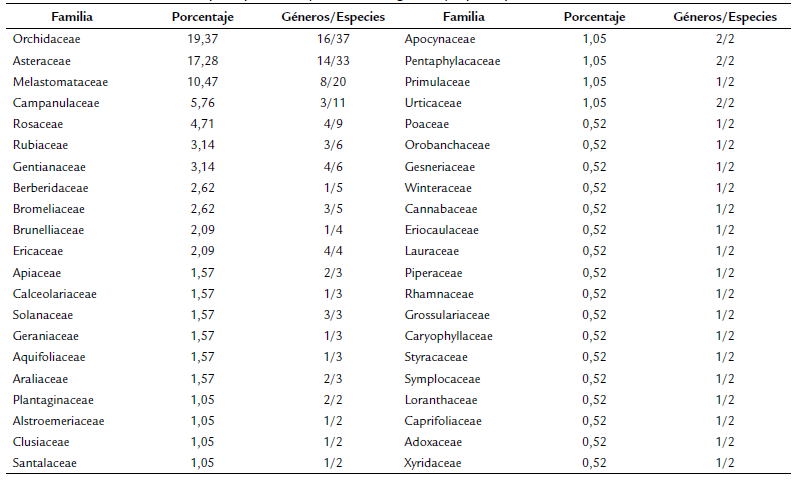

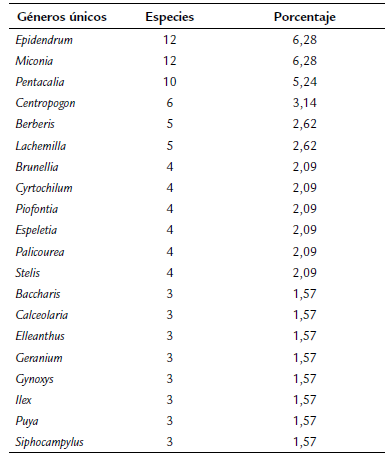

Después del proceso de depuración descrito en los métodos, la base de datos inicialmente construida con 12 197 registros fue reducida a 1164, correspondientes a 29 familias, 57 géneros y 110 especies, y con esta información se determinó el número de taxones en riesgo, donde las familias con mayor número de estas fueron Asteraceae (9 géneros/23 especies), Melastomataceae (7/18), Campanulaceae (3/11), Orchidaceae (5/7) y Berberidaceae (1/6), y los cinco géneros encontrados con mayor número de especies en riesgo fueron Miconia (11 especies), Pentacalia (8), Berberis (6), Brunellia (5) y Centropogon (5) (Tabla 2).

Tabla 2 Total de especies diagnosticadas como "Potencialmente en riesgo" para los páramos del departamento de Antioquia, detallando el aporte porcentual y el número de géneros y especies para cada familia.

El grupo de Angiospermas resultante después de la depuración, se dividió en dos grandes conjuntos, uno en el que no fue posible el cálculo de EOO por presentar menos de tres localidades dentro del mismo complejo y el segundo en el que las especies tenían más de tres localidades, permitiendo construir los polígonos.

Los taxones a los cuales no se pudo calcular EOO, conformaron el grupo más numeroso, con 62 especies, que fueron consideradas "Potencialmente en riesgo" las cuales pertenecen a 22 familias y 38 géneros. Dentro de este grupo, las familias con mayor número de especies en riesgo fueron Asteraceae (6 géneros/12 especies), Melastomataceae (4/9), Campanulaceae (3/6), Orchidaceae (5/6), Berberidaceae (1/5), mientras que los géneros con más especies vulnerables fueron Berberis, Miconia, Pentacalia, Centropogon y Brunellia.

Se encontró que el 87 % de las especies a las cuales no se estimó EOO (correspondiente a 55 taxones), son endémicas de Colombia, y de éstas, 16 son endémicas para Antioquia. En este grupo se encuentran entre otras, Pitcairnia farinosa L.B. Sm. & Betancur, Ancipitia londonoi (Luer) Luer, Cyrtochilum scabiosum Rchb. f. ex Kraenzl., Elleanthus cinnabarinus Garay y Stenoptera longiscapa (Kraenzl.) L.O. Williams.

La mayor proporción de especies de Angiospermas con menos de tres localidades en el mismo páramo, se encontraron en el complejo de Frontino-Urrao donde 27 especies tuvieron esta estadística, seguido de los complejos Aburrá con 20 y Belmira con 17 especies, mientras que Paramillo, Farallones de Citará y Sonsón tuvieron 15, 13 y 11 especies respectivamente.

Por otro lado, de las 48 especies a las cuales se pudo estimar el EOO, se encontró que ninguna de ellas superó el umbral de 100 km2 en su distribución, por lo que todas fueron consideradas Potencialmente en riesgo. Viburnum antioquiense Killip & A.C. Sm. con 72,32 km2 fue la especie que alcanzó la mayor área de EOO (Tabla 3).

Tabla 3 Total de especies diagnosticadas como "Potencialmente en riesgo" para los 20 géneros más abundantes, en los complejos de páramo del departamento de Antioquia, detallando el aporte total y porcentual.

De las 48 especies con EOO estimado, 45 son endémicas de Colombia y 14 de ellas endémicas de Antioquia entre ellas: Burmeistera montipomum E. Wimm., Symbolanthus gaultherioides Ewan, SymbolanthuspterocalyxStruwe, Puya roldanii Betancur & Callejas, Espeletia praefrontina Cuatrec., Baccharis antioquensis Killip & Cuatrec., Badilloa sonsonensis R.M. King & H. Rob., Niphogeton killipiana Mathias & Constance y Macrocarpaea callejasii J.R. Grant.

En cuanto a los complejos, la mayor cantidad de especies con más de tres localidades registradas se encontraron en Frontino-Urrao con 24 taxones, seguido por Sonsón y Aburrá (22 y 17 taxones respectivamente). En el páramo de Farallones de Citará no se encontró ninguna especie con más de tres registros y en Paramillo solo una especie permitió calcular su EOO.

Método II

Mediante la revisión de la distribución geográfica de cada una de las 693 especies de Angiospermas de los complejos de páramo de Antioquia, se encontró que 101 de estas especies son endémicas de Colombia. Un total de 91 especies de páramo y de amplia distribución han sido reportadas con algún grado de vulnerabilidad en otros países, sumando con estas un total de 192 taxones con algún riesgo. Este grupo de especies se incluyó en la evaluación bajo el segundo paso del algoritmo.

En el paso dos, al examinar la fecha de las colecciones de especímenes de herbario para los 191 taxones, se encontró que 62 especies no han sido colectadas después de 1995, lo que las clasifica como "Potencialmente en riesgo". Las 130 especies restantes se evaluaron bajo el tratamiento descrito en el paso tres.

La evaluación de la distribución geográfica (paso tres), de las 129 especies con colecciones posteriores a 1995, arrojó que 31 taxones, están presentes solo en uno de los seis complejos de páramo del departamento, por lo que fueron calificados como "Potencialmente en riesgo", mientras que 99 de ellas están presentes en dos o más complejos.

Del conjunto de especies recolectadas después de 1995 y distribuidas en dos o más páramos, solo 32 están representadas por menos de nueve colecciones de herbario, razón por la cual son consideradas "Potencialmente en riesgo". Las restantes 66 especies, a pesar de ser endémicas de Colombia, tienen un número de colecciones superiores al promedio estimado para el herbario HUA o han sido colectadas recientemente y/o su distribución es relativamente amplia, por lo que son consideradas en "no en riesgo".

Mediante el método de diagnóstico de estados de conservación, utilizando cuatro criterios (método II), se pudo establecer que de las 693 especies de Angiospermas evaluadas en este estudio y presentes en los páramos de Antioquia, 192 se encuentran "Potencialmente en riesgo", ya sea por, presentar distribución restringida, no haber sido colectadas recientemente, no haber sido colectadas con frecuencia o estar presentes solo en uno de los seis complejos de páramo del departamento, lo cual corresponde al 31,27 % del total de especies encontradas en páramo.

Las especies con algún grado de vulnerabilidad están distribuidas en 42 familias y 100 géneros, como se detalla en las tablas 1 y 2. Las especies que no se han colectado después de 1995 (62 taxones), están poco representadas en los herbarios, alcanzando un máximo de siete colecciones por taxón.

De algunas de las especies solo se tienen colecciones en Antioquia, como es el caso de Oreopanax brunneus Decne. & Planch. ex Harms, Centropogon arachnocalyx Lammers, Tripodanthus belmirensis F.J. Roldán & Kuijt, Pentacalia tomasiana (Cuatrec.) Cuatrec., Brunellia penderiscana Cuatrec., Blakea longipes L. Uribe, Miconia antioquiensis Wurdack, Centropogon carnosus Zahlbr., A. londonoi, C. scabiosum, MandevillapaisaeJ.F. Morales y P. farinosa, para las dos últimas solo se conoce de la colección tipo.

Entre los taxones con distribución conocida solo en un páramo, sobresalen las especies Epidendrum amayense Hágsater, S. longiscapa, Centropogon lianeus E. Wimm., Burmeistera minutiflora Garzón & F. Gonzáles, por su bajo número de colecciones (inferior a tres), mientras que las especies Miconia puracensis Wurdack, Niphogeton killipiana Mathias & Constance, Puya ochroleuca Betancur & Callejas, Piofontia frontinensis (Cuatrec.) O.M. Vargas, P. roldanii, Symplocos rhomboidea B. Stahl, Espeletia restricta Alzate & Giraldo, E. praefrontina, Palicourea danielis Standl., se destacan por ser endémicas de Antioquia.

Datos por complejo de páramo

El porcentaje de especies "Potencialmente en riesgo" para los complejos de páramo de Antioquia son del 37,63 % para Paramillo, 35,02 % para Sonsón, 34,52 % para Farallones de Citará, 33,19 % para Aburrá, 30 % para Belmira y 29,36 % para Frontino-Urrao. El complejo Frontino-Urrao presenta el mayor porcentaje de endemicidad con el 40 % de sus especies, seguido de Sonsón 16 %, Paramillo y Aburrá con el 14 % cada uno, y finalmente Belmira y Farallones de Citará con el 7 % cada uno.

DISCUSIÓN

Los dos métodos empleados en este trabajo son acercamientos diferentes que permiten realizar una evaluación rápida del riesgo de extinción de especies de Angiospermas de los páramos de Antioquia. Los resultados obtenidos aquí pueden tomarse como una estimación preliminar, que pueden servir de insumo para realizar las evaluaciones del estado de conservación usando las categorías de la UICN.

Ambos métodos hacen uso de datos de herbario de fácil acceso que permiten identificar especies que no están ampliamente representadas en herbario, que no han sido colectadas en las últimas dos décadas, o que presentan una distribución restringida y por lo tanto sugieren que son poblaciones raras, en alto riesgo de extinción y en algunos casos potencialmente extintas. Metodologías similares a las aplicadas en esta investigación, han sido usadas por otros autores para evaluar estados de riesgo en otros ecosistemas o grupos de plantas (Krupnick et al., 2009; Miller et al., 2012). Por otro lado, el uso de datos de herbario en combinación con Sistemas de Información Geográfica para producir evaluaciones preliminares de estados de riesgo, también ha sido abordado por otros autores (Lughadha et al., 2005).

Un factor que agudiza la vulnerabilidad de las plantas evaluadas en este estudio es que corresponden a flora de páramo, que actualmente es reconocido como un ecosistema altamente frágil y amenazado (Hofstede et al., 2003; Gómez et al., 2015), por factores como el calentamiento global y las intervenciones antrópicas.

El endemismo, es una condición que está presente en un número importante de especies de páramo, ésta por sí sola implica un grado de vulnerabilidad para los organismos, puesto que la amenaza de su hábitat es un riesgo para la supervivencia, como ocurre con la especie de orquídea Cyrtochilum ioplocon (Rchb. f.) Dalström, que a pesar de estar distribuida en tres departamentos del país, está considerada como "Vulnerable" por la IUCN (Calderón-Sáenz, 2006).

Por lo anterior, se considera que para las 101 especies de Angiospermas endémicas de los páramos de Colombia, establecidas en el paso uno del método II y para 60 de las especies con menos de tres localidades recuperadas en el método I, la amenaza es latente, y es aún mayor para las especies endémicas de los páramos de Antioquia, tales como: Brunellia subsessilis Killip & Cuatrec., Baccharis antioquensis Killip & Cuatrec., Piofontia antioquensis (Cuatrec.) O.M. Vargas y E, restricta, categorizadas como vulnerables por el CIFFA (Gobernación de Antioquia et al., 2005). Un análisis similar se puede hacer para las 47 especies cuyo cálculo de EOO no superó los 100 km2, considerando que, para la UICN, especies con áreas inferiores a este umbral, con poblaciones fragmentadas, y disminución continua o fluctuaciones extremas en sus áreas, están dentro de la categoría de "Amenazada", ya sea porque califiquen como vulnerables (VU), en peligro (EN), o en peligro crítico (CR) (García, 2007).

Adicionalmente, se deben considerar también aquellas especies cuya distribución se restringe a un solo complejo de páramo en el departamento, las cuales están expuestas a que un evento catastrófico las extermine por completo de la región, como puede ocurrir con 31 especies encontradas con el Método II en este estudio entre las que se cuentan: M. puracensis, N. killipiana, P. ochroleuca, P. frontinensis, P. roldanii , S. rhomboidea, P. danielis, E, praefrontina y E. restricta, esta últimas a pesar de estar abundantemente representadas en colecciones de herbario, se encuentran en un solo complejo, y su estado de riesgo es "Vulnerable" (Calderón et al., 2005).

Por otro lado, se incluyen en los resultados 91 especies que a pesar de que son de amplia distribución, han sido categorizados en otras regiones con algún nivel de riesgo siguiendo los protocolos de la UICN, entre las que se destacan Epidendrumscutella Lindl.yAltensteinianubigena (Rchb. f.) Rchb. f. consideradas vulnerable y casi amenazada (respectivamente) en Perú (Salazar, 2019), o Ceroxylon parvifrons (Engel) H. Wendl. reportada "En peligro" aunque su distribución abarca Venezuela (Lrfv, 2018), Colombia (Calderón et al., 2005), Perú (Salazar, 2011) y Ecuador (Jorgensen, 2018).

Para el caso de las 62 especies que no se han colectado después de 1995, sobresale que 56 de ellas, es decir el 90 %, tienen solo una o dos colecciones. Para estos taxones se contempla la posibilidad de que estén extintos regionalmente, pues después de 1995 el número de registros se cuadruplicó y se desarrollaron muestreos exhaustivos en los páramos en el contexto de diferentes proyectos de investigación.

En la evaluación de rareza de las especies en herbario, se destacaron 32 especies representadas por menos de nueve colecciones, entre las que se encuentra P. danielis, la cual es endémica de Antioquia.

Además se destaca, la relativa similaridad en el porcentaje de especies en riesgo para Angiospermas en los seis complejos de páramo (entre 29 y 38 %). Llama la atención el complejo de Paramillo porque a pesar de albergar la menor diversidad, tanto en número de familias como de géneros y especies, posee los porcentajes más altos de especies en condición vulnerable, hecho que debe asociarse al poco conocimiento que se tiene de la flora de este complejo, como consecuencia del bajo muestreo de que ha sido objeto.

El 47 % de las especies en riesgo para los páramos de Antioquia pertenecen a las familias Asteraceae, Orchidaceae y Melastomataceae, siendo estas tres familias las mas diversas para los páramos del departamento de Antioquia (Alzate-Guarín y Murillo-Serna, 2016) y para los páramos de Colombia (Rangel-Churio, 2015). Usando la metodología II, esta tendencia fue constante en cuatro de los seis complejos, pero para el caso de Farallones de Citará, la familia Orchidaceae tuvo baja representación y lo mismo ocurrió con la familia Melastomataceae en Paramillo.

Por otro lado, se observó que para 14 municipios de los 32 incluidos en el análisis, no se encontraron colecciones asociadas, y el 75 % de los 12 197 registros, provinieron de cuatro municipios. Esto evidencia que el conjunto de colecciones de un herbario como HUA, es el reflejo de los esfuerzos de colección y el conocimiento de la flora a nivel regional, pero no refleja la diversidad de sitios puntuales, puesto que los muestreos están asociados a los intereses particulares de las investigaciones y a otras condiciones logísticas y socio-culturales. Esto también se refleja en el hecho de que el área de cada páramo no tiene relación con la cantidad de colecciones asociadas a él. Por ejemplo, Farallones de Citará presenta uno de los valores más bajos en cuanto a colecciones, a pesar de ser el tercer complejo más grande de Antioquia (112,33 km2).

CONCLUSIONES

Los dos métodos empleados en este estudio permitieron obtener una lista de especies de páramo que presentan problemas de conservación en términos de distribuciones espaciales y/o históricas. Las diferencias obtenidas entre los dos protocolos se deben principalmente a que el Método I emplea solo criterios espaciales, mientras que el Método II hace uso tanto de criterios espaciales como temporales y de abundancia, adicionalmente se debe tener en cuenta que para la estimación del Método I, el 90 % de los registros no superaron el proceso de depuración. La implementación del Método I requiere de datos de localización de mayor calidad para permitir una estimación más precisa de la evaluación del riesgo de las especies, mientras que el Método II puede ser modificado para afinar su capacidad de filtrar las especies más prioritarias en su conservación. Sin embargo, con ambos métodos es posible abordar simultáneamente un amplio número de especies de manera relativamente rápida, con datos de fácil acceso y a pesar de que los resultados obtenidos son preliminares, proporcionan de manera pronta información valiosa que puede ayudar a orientar esfuerzos dirigidos a identificación de áreas y especies prioritarias para la conservación.