INTRODUCCIÓN

Los grupos humanos históricamente han establecido múltiples interacciones con la fauna silvestre. Ésta desempeña diferentes funciones y significados en su vida, las cuales varían de acuerdo con el contexto geográfico, histórico y cultural (Alves et al., 2018a). La cacería representa una de las interacciones y prácticas más antiguas en la historia de la relación sociedad-fauna (Alves et al., 2018b). La cacería de subsistencia se define como la extracción de fauna para satisfacer las necesidades de autoabastecimiento del cazador y su entorno familiar, aunque ocasionalmente se pueden comercializar excedentes a nivel local (Herrera-Flores et al., 2018). Históricamente ha desempeñado un papel importante en el desarrollo social y económico de las poblaciones humanas. Particularmente forma parte de las estrategias de subsistencia y manejo integral de los recursos naturales en los territorios campesinos e indígenas de Latinoamérica (Cáceres et al., 2018; Camino et al., 2018; Herrera-Flores et al., 2019; Silva et al., 2020).

El aprovechamiento de la fauna en las comunidades campesinas e indígenas se diversifica más allá del alimento, porque también provee bienes con uso medicinal, materia prima para ornamentos, herramientas y animales de compañía. También les permite generar ingresos económicos por la venta de productos animales (Santos-Fita et al., 2012; Rengifo-Salgado et al., 2017). La importancia sociocultural de la cacería no se limita a su aporte material de bienes para la subsistencia, también se concibe como una práctica formadora de relaciones sociales, convivencia y socialización; así como la integración del conocimiento, la práctica y las creencias alrededor de la fauna silvestre (Herrera-Flores et al., 2018; Plata et al., 2019; Méndez-Sánchez, 2020).

En México, la cacería se encuentra integrada a las actividades que conforman los sistemas productivos de los pobladores rurales. De manera complementaria a las prácticas agrícolas, pecuarias y forestales, el aprovechamiento de los animales representa una de las formas de obtener proteína para su dieta (Ramírez-Barajas y Calmé, 2015). En regiones del trópico húmedo mexicano se ha estimado que la carne proveniente de la fauna silvestre aporta hasta el 50 % de la proteína en la dieta de pobladores rurales (Tejeda-Cruz et al., 2014). La cacería de subsistencia se ha documentado principalmente en el sureste mexicano, lugar donde habitan la mayor cantidad de grupos étnicos (Gutiérrez-Santillán et al., 2017). En América Latina la investigación de esta práctica en campesinos mestizos es menor en comparación con indígenas, a pesar de que son el grupo de cazadores más numerosos en esta región del mundo (Petriello y Stronza, 2019).

Sierra de Huautla se encuentra ubicada en el estado de Morelos en el centro de México. Representa un reservorio de biodiversidad del trópico seco mexicano al mantener la mayor superficie de selva baja caducifolia en la entidad. Los habitantes en su relación histórica con este territorio, se apropian de diversos recursos naturales por medio de actividades agrícolas, ganaderas y forestales. En comparación con las investigaciones de recursos vegetales y su importancia para las comunidades locales, donde incluso se han realizado estudios regionales (Maldonado, 1997), el aprovechamiento tradicional de fauna silvestre ha recibido menos atención en el análisis de la relación sociedad-naturaleza en esta región. La tendencia es similar en las selvas secas mexicanas, donde la importancia sociocultural de este recurso ha sido poco estudiada (Naranjo y Cuarón, 2010). Algunos estudios locales muestran que el uso de animales silvestres forma parte de las estrategias campesinas de subsistencia y la cacería es una actividad culturalmente arraigada en Sierra de Huautla (Velarde y Cruz, 2015; Hernández-Tapia et al., 2018).

En este contexto, es necesario enmarcar las estrategias de conservación a la realidad social de las comunidades rurales, para las cuales la fauna es un recurso que forma parte de su cultura y modo de vida (Montiel y Porter-Bolland, 2019). Por lo anterior es relevante la generación de información sobre las prácticas de cacería en contextos campesinos, por lo cual se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las características de las prácticas de cacería en Pitzotlán, Tepalcingo, Morelos? El objetivo de la investigación fue caracterizar las prácticas de cacería en la comunidad de Pitzotlán, Morelos, México.

ÁREA DE ESTUDIO

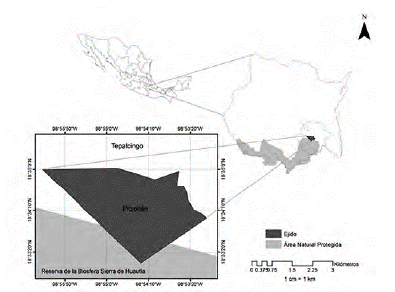

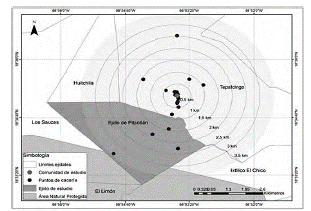

La comunidad de Pitzotlán se ubica en el municipio de Tepalcingo, al sur del Estado de Morelos, México, en las coordenadas geográficas 18°34'' N y 98°53'' W (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2010). El 20 % de la superficie del ejido se encuentra inmerso en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (Fig. 1), en la que se localizan las comunidades con mayor marginación de la entidad (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas [CONANP], 2005). En México, el ejido es un tipo de tenencia de la tierra de propiedad social administrada por campesinos reconocidos jurídicamente como ejidatarios.

El clima de la región es cálido con lluvias en verano y la precipitación media anual es de 951 mm (Taboada et al., 2009). El tipo de vegetación es selva baja caducifolia. Ésta se caracteriza por presentar comunidades vegetales dominadas por árboles de baja altura y marcada estacionalidad, donde la mayoría pierde el follaje durante la época seca y lo recupera en los meses de lluvias (Miranda y Hernández, 1963). En elevaciones de terreno del área de uso común se registran superficies de bosque de encino (Quercus spp.). La topografía del ejido es montañosa con alturas de hasta 1500 m.s.n.m. La hidrografía está conformada por barrancas con corrientes durante la época de lluvias y manantiales.

El tipo de suelo predominante es Leptosol, que se caracteriza por su escasa profundidad (INEGI, 2010).

El vocablo Pitzotlán proviene del náhuatl y significa "lugar del marrano" o "el marranal", aunque los habitantes son de origen mestizo. La tradición oral menciona que dicho significado se relaciona con la presencia del marrano de monte (Pecari tajacu). La población total es de 39 personas que carecen de servicios públicos (electricidad, agua potable y drenaje) y servicios de salud, considerándose como una comunidad de alta marginación (INEGI, 2010). La fuente alterna de energía eléctrica en los hogares son paneles solares que fueron instalados por la organización Greenpeace, mientras que el suministro de agua se obtiene de pozos artesanos.

Los habitantes se dedican a actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras. La agricultura de temporal para el autoabastecimiento y la venta local se caracteriza por el cultivo de maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), calabaza (Cucurbita argyrosperma; Cucurbita máxima) y sorgo (Sorghum bicolor). La ganadería practicada es extensiva y de traspatio. Se realiza la cría de bovinos (Bos taurus), equinos (Equus caballus), porcinos (Sus scrofa), ovinos (Ovis aries), caprinos (Capra aegagrus hircus) y aves de corral como gallinas (Gallusgallus) y guajolotes (Meleagrisgallopavo). La recolección de leña, pitaya (Stenocereus stellatus) y otras plantas útiles son las principales actividades forestales practicadas. Otras prácticas son la cacería y la pesca de mojarra (Oreochromis spp.) en la presa de la comunidad para consumo y venta local. De forma complementaria, los habitantes se emplean como trabajadores asalariados en actividades agrícolas, pecuarias y en comercios locales como parte de sus estrategias de subsistencia.

La evidencia histórica como pinturas rupestres y vestigios arqueológicos localizados por los pobladores sugiere una posible ocupación prehispánica de este territorio.

La forma de organización se encuentra relacionada al ejido y a la comunidad. La superficie ejidal actual formó parte de las 38 679 hectáreas que pertenecieron a la ex hacienda azucarera de Tenango. En el reparto agrario, el enorme latifundio dotó a los ejidos de Quebrantadero, Axochiapan, Tepalcingo, Tlalayo, Ixtlilco El Grande, Ixtlilco El Chico, Marcelino Rodríguez, Telixtac, Atlacahualoya, Atotonilco, Jonacatepec, Cayehuacán, Tenango y Pitzotlán (Toussaint, 2010).

En 1960, Pitzotlán recibió una ampliación ejidal que actualmente es la Colonia Adolfo López Mateos. En el aspecto administrativo agrario, el comisariado es el encargado de la representación y gestión administrativa del ejido con respaldo de la Asamblea Ejidal y tienen jurisdicción tanto en Pitzotlán como en la ampliación. La gestión administrativa de la comunidad es realizada por el ayudante municipal.

La principal fiesta de esta población se celebra cada 22 de agosto. Este festejo religioso se realiza en honor a la santa patrona Inmaculado Corazón de María. Paralelamente se lleva a cabo la Feria de la Pitaya, en la que se realizan bailes tradicionales, jaripeos y venta de productos de pitaya como tamales, licor, agua de sabor, yogurt, helados y el fruto fresco.

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Durante el desarrollo del proyecto se consideraron las normas para trabajo con comunidades descritas en el Código de Ética de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (Cano et al., 2014). El proyecto fue presentado al ayudante municipal para comunicar los objetivos y obtener su permiso para llevarlo a cabo.

El trabajo de campo se realizó de septiembre de 2018 a marzo de 2019, con visitas semanales y estancia de dos días continuos. Se realizó una investigación cualitativa, en la cual se obtuvieron datos descriptivos a partir de las propias palabras, habladas o escritas, y la conducta observable de los habitantes. Esto a partir de técnicas como la entrevista y observación participante para construir un conocimiento de la realidad social de un determinado grupo. Una de las características de este tipo de investigación es su diseño flexible, el cual se puede modificar a partir de la obtención de datos (Taylor y Bodgan, 1987).

Con información previa de un informante clave en la comunidad, se identificaron a las personas con experiencia en la cacería. Se visitaron los hogares de cada persona seleccionada para la presentación del proyecto, explicar en qué consistía, como se realizaría y obtener la autorización para su participación, bajo el principio del consentimiento libre e informado (Cano et al., 2014). De estas visitas se obtuvo el permiso para trabajar con diez informantes hombres mayores de 18 años, los cuales decidieron que su colaboración fuera anónima. Esta decisión se encuentra sustentada en el principio de confidencialidad (Cano et al., 2014).

Se aplicaron entrevistas a profundidad a cada informante con un formato preestablecido. Los aspectos registrados fueron relacionados con la edad, actividades productivas realizadas, especies de fauna con valor de uso y/o cambio, partes aprovechadas, destino de productos, organización de la cacería, temporalidad, territorialidad, formas de regulación local, experiencias, leyendas y creencias relacionadas con la cacería. En este último aspecto durante las entrevistas los informantes mencionaron que no conocían leyendas o creencias sobre la cacería, sin embargo, en el transcurso de la investigación, al convivir con ellos se revelaron estos aspectos sobre la práctica. Las entrevistas se realizaron en los hogares de los colaboradores. Se priorizó el horario después del almuerzo y la cena, debido a su mayor disponibilidad de tiempo. En la aplicación de las entrevistas fue recurrente la participación de integrantes de la familia que acompañaban al informante durante la visita. Se realizaron entre cuatro y siete visitas con duración de 2 a 3 horas cada una. Las respuestas de las entrevistas fueron registradas en un diario de campo y una grabadora portátil marca TASCAM modelo DR-05, siempre que el informante lo permitiera.

Durante los meses de investigación se realizaron observaciones a los participantes durante la actividad de cacería, con el fin de obtener información complementaria a las entrevistas, anotando en una libreta de campo dichas observaciones. Para obtener mayor interacción con la cotidianidad de los informantes, mayor grado de confianza y recabar información, se participó en actividades de convivencia como: 1) apoyo en actividades escolares a niños de la comunidad, 2) pláticas informales durante el camino a la comunidad, en las calles o sitios de trabajo 3) fiestas familiares, 4) la fiesta patronal de la comunidad, 5) horas de comida, 6) momentos de recreación y ocio familiar.

De septiembre de 2018 a marzo de 2019 se registraron los eventos de cacería, en los cuales los informantes obtenían al menos una presa. Los registros visuales de capturas de animales, su procesamiento o consumo se registraron en un formato de cacería anotando nombre del animal, número de individuos capturados, fecha, lugar de captura, peso de la presa y de la carne consumida. Durante los días en los que no fue posible estar presente en la comunidad, en la siguiente visita semanal se les preguntaba a los entrevistados si habían capturado algún animal y se procedía a llenar el formato en caso afirmativo. Durante el desarrollo del registro visual de presas, fueron observados in situ aspectos relacionados con intercambios recíprocos entre familias de la comunidad o externas que incluían productos de fauna. En las estrategias de subsistencia campesinas se incluyen relaciones sociales de solidaridad y reciprocidad que incluyen prestamos, fuerza de trabajo, ayuda mutua e intercambio de recursos (Rojas-Serrano et al., 2014).

De acuerdo con la disponibilidad de tiempo de los informantes, se realizaron recorridos guiados en el ejido de Pitzotlán. Esta actividad se realizó para cumplir dos objetivos: 1) observación in situ de animales, huellas y excretas para su identificación por medio de guías de campo (Aranda, 2015). También se utilizaron pieles, cornamentas, trofeos de caza y presas cazadas para la identificación. De forma complementaria se mostraron guías ilustradas a los informantes para identificar anfibios, reptiles y aves. Estas guías se elaboraron a partir de listados faunísticos en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (CONANP, 2005). 2) georreferenciación de los eventos de caza referidos en los formatos de registro.

Análisis de la información

La información cualitativa se consolidó en una base de datos. A partir del recuento de datos se obtuvo la riqueza de especies con valor de uso (alimentario, medicinal, por ejemplo) y valor de cambio (intercambio mercantil), la distribución porcentual de especies con valor de uso, distribución porcentual por clase de fauna y la distribución porcentual de especies con uso múltiple. La información obtenida en el registro de la caza permitió cuantificar la frecuencia del número de eventos de cacería, la frecuencia de presas capturadas por especie, por grupo taxonómico, por valores de uso, por mes y por sistema productivo. Se estimó el valor de diversidad de uso de cada especie a partir de la propuesta de Phillips y Gentry (1993). Un valor cercano a uno es indicativo de una especie culturalmente importante por su uso múltiple:

VDU = nU / Ntu

Donde: VDU = Valor de diversidad de uso de cada especie; nU = Número de valores de uso de una especie determinada; Ntu = Valores de uso totales registrados.

Las variables de biomasa extraída y biomasa consumida se calcularon partir del peso acumulado de las presas individuales por cada especie y el peso de la carne consumida de las presas, de acuerdo con los datos registrados de los informantes (León y Montiel, 2008; Contreras-Moreno et al., 2012; Santos-Fita et al., 2012). Se elaboró un mapa de eventos de cacería a partir de georreferenciación en campo y el uso del Sistema de Información Geográfica ArcGis 10.3.

CARACTERIZACIÓN DE LOS INFORMANTES

El 100 % de los informantes son campesinos, cuya edad promedio es de 40 años. Sus estrategias de subsistencia incluyen la agricultura de temporal, la ganadería extensiva y de traspatio, el cultivo de pitaya (Stenocereus stellatus), recolección de leña, de plantas útiles de la selva baja caducifolia, de hongos alimentarios, la pesca y la cacería. Para la obtención de ingresos económicos, trabajan temporalmente como jornaleros agrícolas y pecuarios, obreros en fábricas manufactureras locales, mecánicos, electricistas, albañiles o en servicios públicos.

RIQUEZA DE ESPECIES CON VALOR DE USO Y CAMBIO

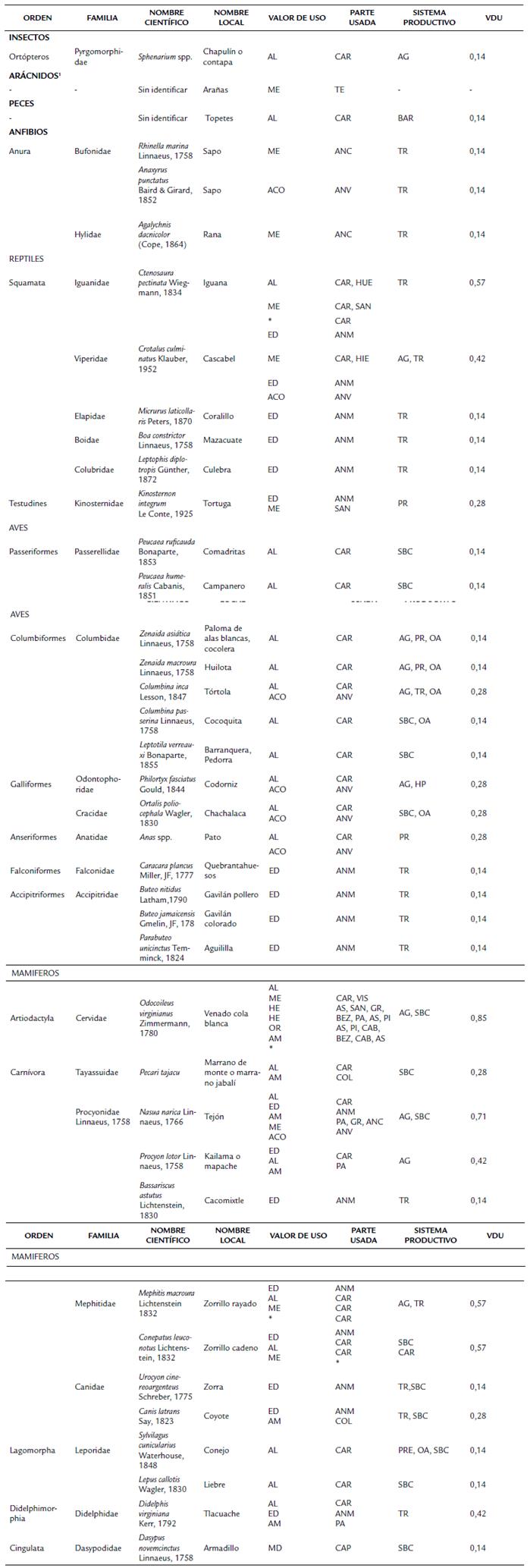

De acuerdo con las entrevistas y observaciones de campo, se registran 37 especies de fauna silvestre con valor de uso y cambio (Anexo 1). Como parte de la práctica de la medicina tradicional, se utiliza las telarañas para el tratamiento de heridas con hemorragia, sin embargo, los informantes no hicieron mención sobre alguna araña en particular. Los topetes son pequeños peces que se encuentran en las barrancas durante la época de lluvias y son utilizados con fines alimentarios, sin embargo, ni éstos ni las arañas se contabilizaron porque no fueron identificados taxonómicamente.

De las especies identificadas, el 38 % son aves, el 35 % mamíferos, 16 % reptiles, 8 % anfibios y el 3 % son insectos. Del total de especies con valor de uso, el 57 % se captura con fines alimentarios, el 49 % para evitar daños agropecuarios y a las personas, el 27 % provee productos medicinales, el 19 % son animales de compañía, el 16 % proveen partes para amuletos, el 3 % proveen de materias primas para ornamentos y herramientas. El 40% son de uso múltiple, en las que se aprovechan partes como la carne, vísceras, huevos, grasa, colmillos, astas, sangre, patas, piel, cabeza, caparazón, hiel, bezoar, los animales completos o los individuos vivos. El 11 % de las especies representan el vínculo con el comercio porque algunos subproductos tienen valor de cambio. Con base en los cálculos del Valor de Diversidad de Uso, destaca el venado cola blanca (Odocoileus virginuanus) (VDU= 0,85), seguido del tejón (Nasua narica) (VDU= 0,71), la iguana (Ctenosaura pectinata) (VDU= 0,57), el zorrillo rayado (Mephitis macroura) (VDU= 0,57) y el zorrillo cadeno (Conepatus leuconotus) (VDU= 0,57).

REGISTRO DE LA CACERÍA

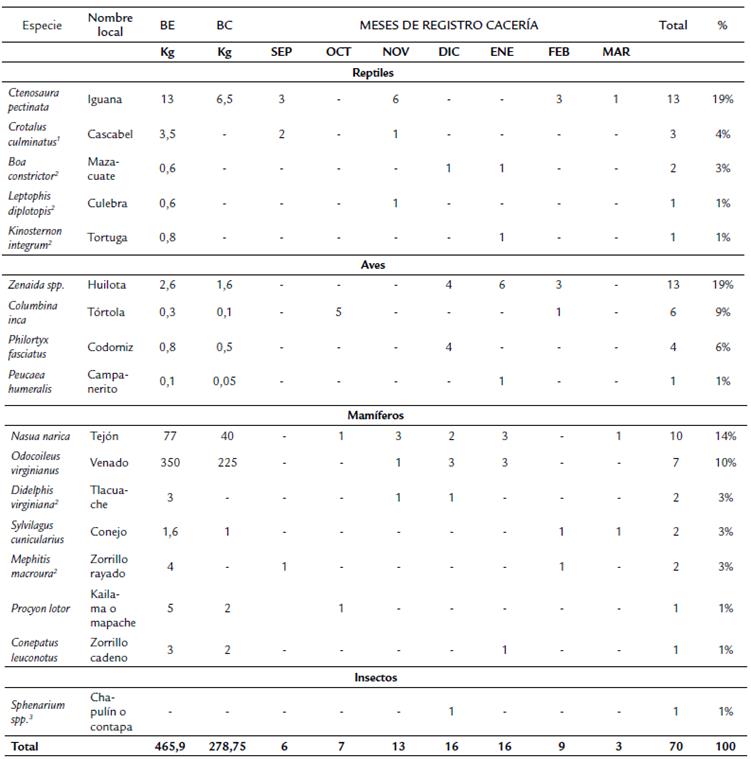

Los informantes registraron un total de 70 individuos de 17 especies en 41 eventos de cacería durante siete meses (Tabla 1). Las especies con mayor porcentaje de individuos fueron las iguanas (C. pectinata) (19 %), las huilota (Zenaida spp.) (19 %), los tejones (N. narica) (14 %), los venados (O. virginianus) (10 %) y las tórtolas (Columbina inca) (9 %), y representan el 70 % de los animales cazados. La clase de fauna mejor representado fue el de los mamíferos al aportar el 36 % de los individuos, seguido de las aves (34 %), reptiles (29 %) e insectos (1 %). Los meses que registraron mayor número de capturas fueron enero (23 %), diciembre (23 %) y noviembre (19 %). Territorialmente la caza se practicó en un radio de 3,5 km del entorno comunitario (Fig. 2). La selva baja caducifolia fue el sitio donde se realizó el mayor número de eventos de captura (n= 21), seguido de los traspatios y la zona poblacional (n = 16), los cultivos (n= 2) y la presa (n= 2).

Tabla 1 Especies cazadas entre septiembre de 2018 a marzo de 2019 en Pitzotlán, Tepalcingo, Morelos, México.

*BE=biomasa extraída; BC=biomasa consumida. Ambas variables a partir de la suma de la estimación de los cazadores.

*1=dos individuos se capturaron para evitar daños, uno se regaló para remedio. El tercero estaba en confinamiento como animal de compañía. *2=especies cuyos individuos fueron capturados para evitar daños y no se utilizaron. *3=especie que se contabilizó por eventos de recolección.

Figura 2 Distribución territorial de los puntos de cacería en Pitzotlán, Tepalcingo, Morelos, México.

El 83 % de los individuos capturados se utilizaron con fines alimentarios en los hogares de los informantes. La biomasa provista fue de 278,75 kg, e incluye carne, vísceras y huevos. La especie que aportó mayor cantidad de biomasa consumida fue el venado cola blanca (81 %), seguido del tejón (14 %) y la iguana (2 %). La cacería de fauna con fines alimentarios también permitió la obtención de partes medicinales, por ejemplo, antes del consumo de iguana se colecta la sangre para tomarla y prevenir la anemia. Del venado cola blanca también se aprovecharon las cabezas como trofeos de cacería. Las pieles, extremidades y cabezas del 56 % de los individuos de venados, tejones, mapaches, tlacuaches, conejos, zorrillos, iguana, mazacuate, cascabel y tortuga, fueron dadas como comida para los perros o desechadas para evitar problemas con la Procuraduría Federal de Protección Ambiental.

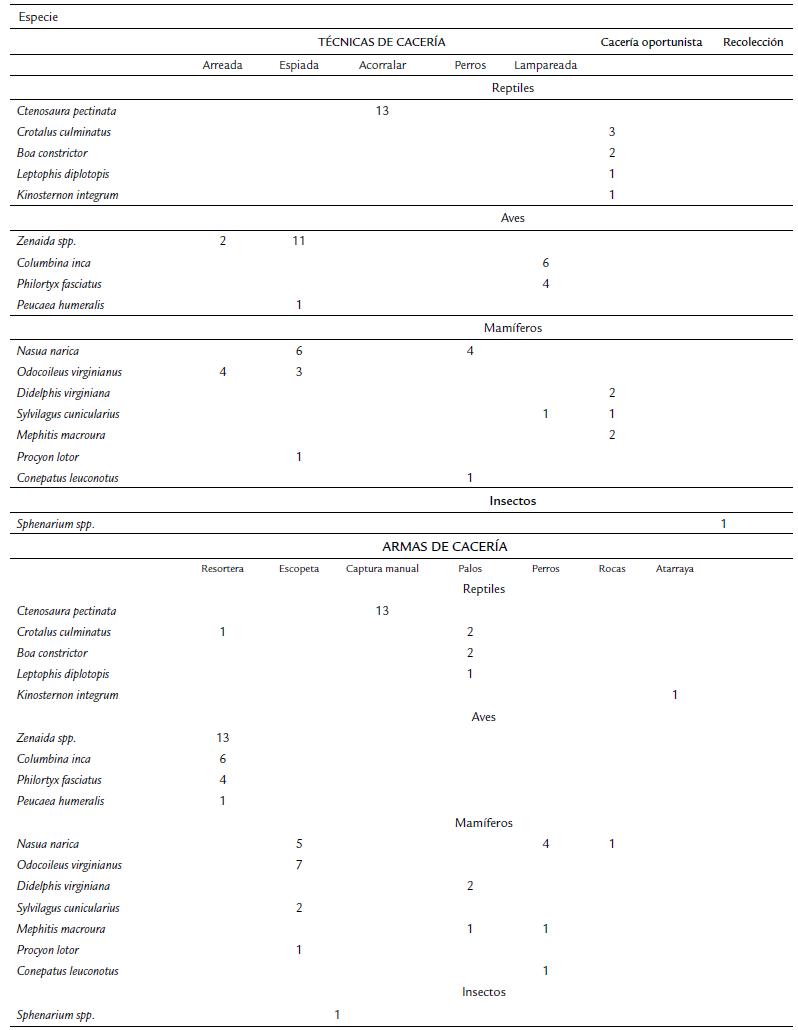

El 17 % de las presas se capturaron de forma oportunista cuando se realizaban actividades agropecuarias. Por otra parte, el 82 % de los individuos fueron obtenidos mediante prácticas como la espiada (39 %), el acorralamiento (23 %), la lampareada (19 %), la arreada (10 %) y el uso de perros (9 %). Además, se registró un evento de recolección de chapulines (1 %). La resortera fue la principal arma de cacería (36 %), seguido de la escopeta (21 %) y la captura manual (20 %) (Tabla 2).

La lampareada es una técnica de cacería que se practica de forma individual o en grupos pequeños. Consiste en localizar y cegar a las presas con lámparas, momento que se aprovecha para dispararle con resortera o escopeta. El acorralamiento se emplea para la captura de C. pectinata en árboles o tecorrales. La espiada se practica de forma individual o grupal, consiste en colocarse sobre lugares estratégicos llamados puestos, cerca de un sitio donde un animal llega a descansar, comer o beber agua. Esta técnica se utilizó para la captura de mamíferos y aves, practicándose colectivamente cuando cazadores se organizan para poner puestos de espiada individuales y dividirse los animales capturados, particularmente el venado. La función de los perros no se limita a la captura de los animales, también radica en localizar, perseguir y acorralar a mamíferos de talla grande, mediana y pequeña. La arreada es una forma de organización grupal para la captura de venados. Se integran equipos de 15 o 30 personas, entre pobladores locales y amigos foráneos, los cuales se dividen en dos equipos, los tiradores y los arreadores.

REGULACIONES LOCALES DE LA CACERÍA

Los acuerdos comunitarios en la práctica de la cacería se establecen con relación al venado cola blanca. Estos incluyen respetar el calendario cinegético determinado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2020) durante los meses de noviembre y enero. Además, se evita la captura de hembras o crías y se vigila para evitar la caza por personas ajenas a la comunidad. En el caso de las demás especies, no existen regulaciones para su uso en la normatividad comunitaria.

LA CACERÍA Y RELACIONES COMUNITARIAS DE RECIPROCIDAD

La fauna silvestre no solo provee bienes con valor de uso o valor de cambio a los habitantes de la comunidad, su uso también es una práctica que permite crear o mantener relaciones sociales a nivel inter o extracomunitario. Durante la investigación se registró el regalo de carne de venado e iguana entre familias. Este intercambio de productos de fauna silvestre también se realiza de forma extracomunitaria, cuando se regala carne con fines alimentarios o medicinales a amigos de otras comunidades.

En la temporada de cacería, los pobladores invitan a amigos del norte y oriente de Morelos para realizar arreadas de venado. Esta forma de organización además de aportar carne, son espacios de convivencia y socialización entre locales e invitados. Como agradecimiento, los amigos obsequian hortalizas y frutales de su producción.

Los vínculos comunitarios permiten obtener carne de especies silvestres con poca disponibilidad en el área de estudio, como el caso de Pecari tajaccu, el cual es un animal raro de encontrar. Se registró el consumo de carne de esta especie en un hogar, obtenida como regalo de amigos del estado de Puebla.

CREENCIAS RELACIONADAS CON LA CACERÍA

Entre las creencias relacionadas con la práctica de la cacería se encuentra el "mal aire". Según los locales, éste es un elemento que ocasiona que las personas enfermen, se pierdan en el monte o se desorienten hasta caer en las barrancas. Se localiza particularmente en el monte, con mayor intensidad en lugares con amates (Ficus spp.) como las cañadas. En la tradición oral se menciona que no se debe descansar debajo de este árbol por dicho motivo.

Existe la creencia de que el "mal aire" puede afectar a las personas que capturan demasiados animales o que son débiles de espíritu. En los relatos se menciona que, debido a esto, algunas personas, incluso campesinos con experiencia, se han perdido en el monte y posteriormente aparecen en otros ejidos. Además, se dice que ocasiona confusión de las presas con otros elementos del entorno, por lo que al disparar nunca aciertan y al acercarse se dan cuenta que no había ningún animal. "Apenas se nos perdió uno que venía con nosotros a la cacería (por el mal aire). Lo estuvimos busca y busca. Al otro día apareció, nos dijo que se perdió, que fue a dar rumbo a Tepalcingo" comenta un cazador local. La esposa de un informante comenta una experiencia sobre el mal aire "Cuando era joven (referido a su esposo), fué con un vecino a Ixtlilco a ver a una muchacha, pero cuando regresaron, caminaban y caminaban y solo daban vueltas, ¿usted cree? Hasta los caballos no sabían pa donde ir. Ahí se quedaron en el cerro a dormir mejor". Un habitante que no participó en la investigación comentó lo siguiente en una plática informal: "apoco sabe andar en el campo, no se vaya a perder por el mal aire".

Se dice que cuando se captura un venado, se debe destazar fuera del hogar porque el animal lleva "aire", lo que provoca que personas de espíritu débil o niños se enfermen.

Otros relatos se relacionan con restricciones alimentarias. La carne de iguana es considerada como fría, por lo que se evita su consumo en la época de lluvias para evitar enfermarse del estómago. Las chachalacas (Ortalis polio-cephala) no pueden consumirse en la época en que están "culecas" o empollando sus huevos, entre octubre y septiembre, para evitar problemas gastrointestinales. Cuando se logra la captura de un venado cola blanca, en el proceso de preparación, se busca en el estómago lo que se conoce como "piedra", que se utiliza como amuleto para obtener suerte en futuras salidas de caza.

DISCUSIÓN

Para los campesinos de Pitzotlán, la cacería es una actividad que forma parte de la complejidad en el uso múltiple de los recursos naturales, junto con los sistemas productivos agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros. Esta diversificación productiva representa una característica histórica de subsistencia en el área cultural de Mesoamérica (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). La riqueza de especies con valor de uso y cambio (n= 37), es mayor a lo reportado para comunidades campesinas que habitan en selva baja caducifolia en el estado de Morelos (García-Flores, 2008; Velarde y Cruz, 2015; García-Flores et al., 2018), probablemente en función del grado de transformación de la vegetación, al ubicarse el área de estudio en la región donde se encuentra la superficie de selva baja con menor impacto por el cambio de uso de suelo en la entidad. Además, algunos carnívoros, rapaces y ofidios son capturados al considerarlos perjudiciales según la perspectiva de los campesinos. Este tipo de caza se realiza cuando la fauna silvestre ocasiona daño en actividades agropecuarias o porque es peligrosa para las personas (Alves et al., 2009), tal como se registra en el área de estudio y en comunidades en la Península de Yucatán, México (Santos-Fita et al., 2012; Herrera-Flores et al., 2019).

Los principales valores de uso asignados a la fauna silvestre en Pitzotlán son el alimentario (57 %) y el medicinal (27 %). El consumo de animales silvestres y su uso en la medicina tradicional son prácticas comunes en Latinoamérica por ser una alternativa económica, accesible y culturalmente aceptable para la alimentación y tratamiento de enfermedades de la población campesina (Alves y Alves, 2011). Los animales silvestres también son importantes por su aporte de materias primas como pieles, extremidades, cabezas, colmillos y cornamentas para la elaboración de amuletos, ornamentos y herramientas de trabajo. Este uso diversificado de la fauna también se documenta en comunidades rurales del norte de Morelos, la Península de Yucatán, la Costa Grande de Guerrero y la Mixteca Poblana en México (Monroy-Martínez et al., 2011; Estrada-Portillo et al., 2018; Zavala-Sánchez et al., 2018; Cruz-Blanco et al., 2019).

El registro de animales capturados probablemente muestre las especies que regularmente forman parte de la actividad de cacería local. C. pectinata, Zenaida spp., N. narica, O. virginianus y C. inca, representan las especies que se capturaron con mayor frecuencia, debido a que agrupan más de la mitad de los individuos cazados (69 %). Estos vertebrados destacan en la región de Sierra de Huautla por su apropiación para la obtención de carne (Velarde y Cruz, 2015). El 81 % de individuos fueron capturados con fines alimentarios, como se ha documentado en comunidades de Quintana Roo (Ramírez-Barajas y Naranjo-Piñera, 2007), Chiapas (Tejeda-Cruz et al., 2014) y Yucatán (Santos-Fita et al., 2012; Herrera-Flores, 2016), en los que el mayor porcentaje de los animales cazados fueron destinados como una fuente de proteína.

La biomasa consumida durante los meses de registro (278,75 kg), es menor a lo reportado a nivel comunitario en el sureste mexicano (Ramírez-Barajas y Naranjo-Piñera, 2007; León y Montiel, 2008). Se infiere esta diferencia a que, en dichos estudios, se consideró una muestra mayor de informantes en un lapso superior de tiempo en el registro de caza, en comparación con la comunidad de estudio. Además, en el sureste mexicano este proceso se caracteriza por su alta intensidad durante el año y mayor cantidad de biomasa alimentaria de mamíferos grandes (Ramírez-Barajas y Calmé, 2015), contrario al área de estudio, que parece tener una mayor intensidad en los meses finales del año, determinada por la normatividad comunitaria, que limita la captura de mamíferos grandes como el venado cola blanca. Del total de la biomasa consumida, el venado, el tejón y la iguana aportaron el 96 % de la biomasa calculada, especies relevantes en comunidades de Quintana Roo (Ramírez-Barajas y Naranjo-Piñera, 2007) y Yucatán (Ramírez-Barajas y Calmé, 2015), donde se registran como especies con alto número de individuos capturados y de aporte de biomasa.

Los sitios donde se realiza la caza son la selva baja caducifolia, áreas agrícolas, traspatios, presa y ojos de agua, similar a lo que se reporta en otras comunidades de México, donde territorialmente la captura de animales silvestres se realiza en diferentes espacios productivos (Ramírez-Barajas y Naranjo-Piñera, 2007; Santos-Fita et al., 2012). Los puntos georreferenciados muestran que la cacería se realiza en el área circundante del entorno comunitario, en un diámetro de 3,5 km. Al respecto, Ojasti y Dallmeier (2000) expresan que los campesinos mestizos regularmente cazan la fauna en áreas cercanas a sus localidades entre radios de 5 y 9 km, en comparación con campesinos indígenas que pueden recorrer distancias superiores en territorios propios o ajenos como lo evidencian las salidas de caza reportadas en comunidades mayas de la Península de Yucatán e indígenas de los Llanos Orientales Colombianos (Herrera-Flores, 2016; Martínez-Salas et al., 2016).

La cacería es una actividad extractiva preferentemente planeada, cuyas formas de organización e instrumentos son diversos y dependen de las especies a capturar. Las técnicas tradicionales como las lampareadas, espiadas y arreadas, registradas en esta investigación, también se han descrito en el sureste de México (Montiel y Arias, 2008) y comunidades del estado de Morelos (García-Flores, 2008; Velarde y Cruz, 2015). La cacería de mamíferos de talla grande y pequeña, como venados, tejones, mapaches y conejos se hace con la escopeta. La captura manual, con perros, con palos o piedras es para tejones, iguanas, zorrillos, codornices, palomas silvestres, víbora de cascabel y mazacuate. Ojasti y Dallmeier (2000) expresan que los campesinos en Latinoamérica evitan el uso de armas de fuego en animales que se pueden capturar manualmente, con machetes, palos o perros, debido a los costos de municiones. En el caso de los perros, tienen relevancia en la cacería por su función de acorralar o detectar animales, pero también para cazar como se documenta en comunidades mayas (Plata et al., 2019).

La fauna silvestre local no solo es un recurso para el autoabastecimiento o para el intercambio mercantil, sino también para la socialización mediante los vínculos comunitarios. Las manifestaciones de solidaridad social practicadas en las relaciones sociales campesinas incluyen la ayuda mutua y/o trabajo colectivo, la redistribución de los medios de producción y los recursos (Sabourin, 2000). En ese contexto, la fauna silvestre como un recurso natural es un elemento de esta lógica en escala intra y extracomunitaria.

La caza del venado cola blanca sobresale porque esta normada comunitariamente, es el animal que presenta el mayor Valor de Diversidad de Uso (VDU= 0,85), representa una de las especies con el mayor número de individuos capturados (n= 7), el mayor volumen de biomasa consumida (81 %) y lo prefieren por el sabor de su carne. Este mamífero es uno de los vertebrados silvestres con mayor relevancia por su aporte de carne en diversas comunidades rurales en México (Retana-Guiascón y Lorenzo-Monterrubio, 2016), pero también por su aprovechamiento integral, donde se obtiene productos medicinales, materias primas para herramientas y ornamentos (Estrada-Portillo et al., 2018). La arreada de venado como práctica de organización comunitaria, es una forma que se concibe como un proceso de esparcimiento y socialización entre los habitantes locales y de otras comunidades, similar a lo que se registra en localidades indígenas del sureste mexicano (Plata et al., 2019).

En estudios de la cacería realizada en comunidades indígenas se ha documentado que esta se encuentra enmarcada en un contexto simbólico al registrar expresiones socioculturales como creencias durante su praxis (Santos-Fita et al., 2015; Herrera-Flores et al., 2018). En el área de estudio persisten creencias relacionadas con la cacería y que tienen origen en la cosmovisión mesoamericana. Un ejemplo es el "mal aire", el cual también es descrito en el imaginario colectivo en comunidades indígenas del sureste mexicano, donde similarmente se le asocia con enfermedades (Quijano-Hernández y Calmé, 2002; Herrera-Flores et al., 2018).

Las restricciones en el consumo de carne de fauna considerada como "fría" es otro ejemplo que muestra la permanencia de la cosmovisión mesoamericana en este contexto campesino. En la visión mesoamericana existe una estrecha relación entre enfermedades del cuerpo y alimentos, los cuales son clasificados de forma dialéctica en "calientes" o "fríos". La intromisión de "frio" en el cuerpo por el consumo de alimentos con esta cualidad causa problemas gastrointestinales (López-Austin, 1993).

CONCLUSIONES

La cacería es una práctica sociocultural que forma parte del aprovechamiento integral de la naturaleza que realizan los campesinos de Pitzotlán. La caza de fauna silvestre a nivel local provee bienes materiales para la subsistencia como carne a la alimentación, materias primas para la medicina tradicional, la elaboración de ornamentos, amuletos y herramientas. Además, permite disminuir los daños a las actividades agropecuarias. En el registro de la caza sobresalieron C. pectinata, Zenaida spp., N. narica, O. virginianus y C. inca. La práctica de esta actividad puede ser individual o colectiva mediante técnicas como la lampareada, el acorralamiento y la espiada, las cuales se practican en diversos espacios productivos del territorio de Pitzotlán. El venado cola blanca representa una especie culturalmente importante al ser eje de la normatividad comunitaria, haber aportado la mayor cantidad de biomasa consumida, su uso múltiple y su cacería colectiva tiene sentido de recreación y socialización. La práctica se enmarca en un contexto simbólico que se expresa en la permanencia de creencias como el "mal aire" o restricciones alimentarias.

La generación de información sobre las prácticas de cacería en localidades campesinas es un elemento importante para el diseño de estrategias participativas de manejo y conservación enfocadas al bienestar comunitario.