Introducción

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad caracterizada por un aumento en la resistencia vascular pulmonar y disfunción ventricular derecha, lo cual lleva a insuficiencia cardiaca derecha y muerte1. Se caracteriza por una presión arterial pulmonar (PAP) > 20 mm Hg, una presión en cuña de la arteria pulmonar ≤ 15 mm Hg y una resistencia vascular pulmonar (RVP) ≥ 3 unidades Woods (UW)2-4. Entre los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la HAP se encuentran la vasoconstricción, la inflamación y la remodelación de los vasos pulmonares5.

En Colombia existen algunos estudios que estiman la prevalencia de HAP, oscilando entre 28 y 52 casos por millón de habitantes5,6. Además, la HAP ha sido considerada una enfermedad huérfana por el Ministerio de Salud y Protección Social; por tanto, los pacientes diagnosticados con HAP están cubiertos por un reglamento especial que garantiza la atención en salud por parte del gobierno colombiano7.

El diagnóstico de HAP generalmente incluye técnicas imagenológicas, como la ecocardiografía Doppler o la tomografía para medir la RVP y la presión en cuña de la arteria pulmonar, y la literatura sugiere que las pruebas genéticas son útiles para descartar la HAP hereditaria (la mayoría de los casos de HAP hereditaria están asociados a mutaciones del gen BMPR2)8,9. Sin embargo, se requiere un cateterismo cardíaco derecho (CCD) para establecer el diagnóstico, ya que se utiliza para medir la PAP9. La clasificación clínica y el examen de pronóstico generalmente se hacen por medición de las características clínicas, el estado hemodinámico, la capacidad de ejercicio y el péptido natriurético cerebral8. Además de los parámetros pronósticos mencionados anteriormente, la respuesta a las intervenciones terapéuticas es una variable importante para establecer un pronóstico10,11.

Los tratamientos están dirigidos a la modificación de tres vías fisiopatológicas: la vía de la endotelina-1, abordada por los antagonistas de los receptores de la endotelina (bosentán, ambrisentán, macitentán)12; la vía del óxido nítrico, abordada por los inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (sildenafil, tadalafil) y los estimulantes de la guanilato ciclasa (riociguat)13,14 y la vía de la prostaciclina, abordada por los análogos de la prostaciclina (iloprost, treprostinil, epoprostenol) y los agonistas del receptor de prostaciclina (selexipag)15,16. En Colombia, solo el selexipag no se encuentra disponible.

El diagnóstico, la clasificación, el tratamiento y el seguimiento son elementos generadores de costos que, en el país, son pagados por un tercero, a saber, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Algunos estudios han intentado estimar el costo asociado al diagnóstico y tratamiento de la HAP en Colombia. Por ejemplo, se llevó a cabo un estudio en el 2013 en el que se estimó el costo del diagnóstico de la HAP en USD $112.52 (COP $217.788, de acuerdo con la tasa de cambio utilizada en ese estudio) por paciente. Para pacientes en clase funcional (CF) I, el costo total anual de la enfermedad por paciente fue de USD $1,248.75 (alrededor de COP $2.3 millones), de USD $91,839 (alrededor de COP $174 millones) para pacientes en CF II y III, y de USD $183,777.61 (alrededor de COP $349 millones) para pacientes en CF IV17. Sin embargo, debido a los cambios en los protocolos de tratamiento, especialmente respecto a las combinaciones iniciales y a los abordajes secuenciales18, cobra relevancia que los médicos y los responsables de la toma de decisiones analicen los costos farmacológicos y no farmacológicos actuales del tratamiento de la HAP en Colombia. Por tanto, el objetivo de este estudio es estimar la carga económica de la HAP en Colombia bajo la perspectiva del tercero pagador.

Materiales y método

El siguiente es un análisis de micro-costeo enfocado en estimar la carga económica de la HAP bajo la perspectiva del tercero pagador colombiano (SGSSS); por lo tanto, solo se incluyeron los costos médicos directos. Con el fin de incluir todos los costos relevantes, se realizó una fase inicial de estimación de la utilización de recursos sanitarios (URS), seguido por una fase de estimación de costos, utilizando las fuentes recomendadas de costos para las evaluaciones económicas en Colombia19.

Estimación de la utilización de recursos sanitarios

La URS se estimó por medio de entrevistas en profundidad con expertos clínicos. Para guiar estas entrevistas, se desarrolló un cuestionario con preguntas acerca de la URS a través de todas las fases del manejo de la HAP. Específicamente, las preguntas apuntaban a reunir datos acerca del diagnóstico, tratamiento farmacológico, seguimiento ambulatorio y tratamiento hospitalario. Las preguntas se elaboraron con base en las guías actuales de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) para el tratamiento de la HAP3. Por otra parte, también se les preguntó a los expertos clínicos acerca del perfil del paciente, el cual estaba relacionado con la CF de la OMS o la clasificación de riesgo de la ESC/ERS y las herramientas necesarias para el diagnóstico.

Enfoque de microcosteo

El costo de cada recurso sanitario y medicamento identificado en la fase previa se obtuvo de fuentes públicas, de acuerdo con las guías para las evaluaciones económicas publicadas por el Instituto para la Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS)18. El costo de los procedimientos, las hospitalizaciones y las consultas se obtuvo del manual de tarifas del Instituto de Seguros Sociales (ISS)20 más un incremento del 30%, de acuerdo con las guías del IETS. Los costos de los medicamentos se obtuvieron de la base de datos SISMED. El costo se expresa en dólares estadounidenses (USD) del año 2022, ajustado por la paridad de poder adquisitivo (PPA), ya que esta medida es menos sensible a los cambios en oferta y demanda. En el 2022, 1 USD ajustado a la PPA era equivalente a COP $1.390,99. En este análisis se consideraron las siguientes categorías: el diagnóstico, el seguimiento ambulatorio, otros tratamientos ambulatorios, las hospitalizaciones, los eventos adversos (EA) y el tratamiento farmacológico.

Resultados

Se entrevistaron cuatro neumólogos con un promedio de 18 años de experiencia en el tratamiento de HAP, constituyendo un universo de 342 pacientes tratados con esta enfermedad. En su consulta, la mayoría de los pacientes cursaban con HAP idiopática (170; 49.7%), seguida de HAP asociada a cardiopatías congénitas (74; 21.6%) y HAP asociada a las enfermedades del tejido conectivo (44; 12.9%); esto refleja el entorno de centro de excelencia y alta complejidad en el cual trabajan los expertos en HAP entrevistados. En cuanto a la distribución de la CF de los pacientes, 21 (6%), 154 (45%), 123 (36%) y 44 (13%) de los pacientes se encontraban en CF I, II, III y IV, respectivamente, indicando que la mayoría de los pacientes se diagnostican en etapas moderadas de la enfermedad.

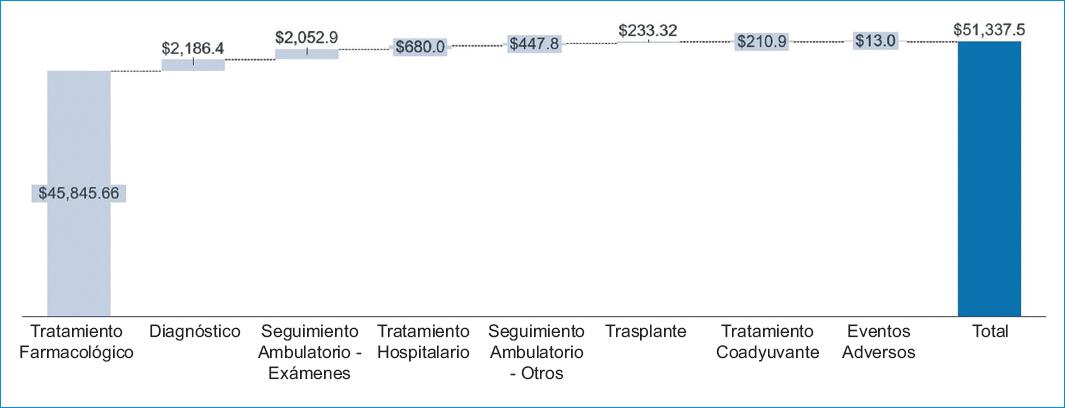

El costo anual del diagnóstico se estimó en USD $2,088.23, siendo el CCD y la angiografía pulmonar los procedimientos más costosos en esta etapa. El costo promedio anual de seguimiento se estimó en USD $1,960.68, del cual casi la mitad estaba asociado al CCD. En cambio, el costo anual de otros tratamientos ambulatorios se estimó en USD $444.27 y se relacionó principalmente a la oxigenoterapia. Por otra parte, el costo total anual de los EA por paciente fue de USD $13.28, y las cefaleas fueron los eventos que más costos generaron (Tabla 1).

Tabla 1 Procedimientos y exámenes principales para cada paso del manejo

| Procedimiento | Cantidad | Proporción | Costo anual por paciente (PPA) |

|---|---|---|---|

| Procedimientos diagnósticos | |||

| CCD: cateterismo cardíaco derecho | 1 | 100.0% | $ 452.54 |

| Angiografía pulmonar | 1 | 100.0% | $ 284.27 |

| CCD de ejercicio | 1 | 58.5% | $ 264.64 |

| CCI: cateterismo cardíaco izquierdo | 1 | 70.2% | $ 150.81 |

| Ecocardiografía transesofágica | 1 | 73.7% | $ 144.86 |

| Gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión | 1 | 100.0% | $ 126.67 |

| Volumen de llenado | 1 | 73.7% | $ 97.25 |

| TAC: tomografía axial computarizada | 1 | 96.5% | $ 91.07 |

| PM6M: prueba de marcha de seis minutos | 1 | 100.0% | $ 73.71 |

| ECG: electrocardiograma | 1 | 88.3% | $ 64.02 |

| Otros procedimientos | 1 | - | $ 338.38 |

| Seguimiento ambulatorio | |||

| CCD: cateterismo cardíaco derecho | 2 | 100.0% | $ 905.07 |

| PM6M: prueba de marcha de seis minutos | 4 | 100.0% | $ 294.86 |

| Prueba de BNP | 3 | 100.0% | $ 196.56 |

| Ecocardiografía transtorácica | 2.5 | 100.0% | $ 147.69 |

| ECG: electrocardiograma | 1.5 | 100.0% | $ 108.74 |

| PCPE: prueba cardiopulmonar de ejercicio | 1 | 100.0% | $ 73.71 |

| Pruebas de función hepática | 2.5 | 100.0% | $ 66.32 |

| Valoración médica y determinación de la CF | 4 | 100.0% | $ 46.77 |

| Prueba de electrolitos | 1.5 | 100.0% | $ 30.50 |

| Prueba de troponina | 0.5 | 100.0% | $ 18.34 |

| Otros procedimientos | - | 100.0% | $ 72.11 |

| Eventos adversos | |||

| Cefalea | 1 | 60.6% | $12.24 |

| Hipotensión | 1 | 4.1% | $0.50 |

| Elevación de transaminasas | 1 | 1.5% | $0.18 |

| Dolor en el sitio de aplicación | 1 | 0.3% | $0.06 |

| Hinchazón de los nudillos | 1 | 0.3% | $0.04 |

| Otros tratamientos ambulatorios | |||

| Oxigenoterapia | 1 | 63.0% | $ 279.55 |

| Consulta médica – especialista en HAP | 4.6 | 100.0% | $ 53.90 |

| Vacuna contra el neumococo | 1 | 54.0% | $ 25.73 |

| Actividad física y rehabilitación supervisada en el hospital/entrenamiento en un centro especializado de rehabilitación | 1.6 | 100.0% | $ 28.38 |

| Vacuna contra la influenza | 1 | 95.00% | $ 19.56 |

| Consulta médica – otros especialistas | 0.9 | 100.00% | $ 10.29 |

| Asistencia social | 1.4 | 100.00% | $ 7.51 |

| Formulación de hierro por anemia | 1 | 77.00% | $ 7.50 |

| Asistencia psicológica | 1.2 | 100.00% | $ 7.10 |

| Otros profesionales de la salud (p. ej. enfermeras, nutricionistas) | 0.9 | 100.00% | $ 4.76 |

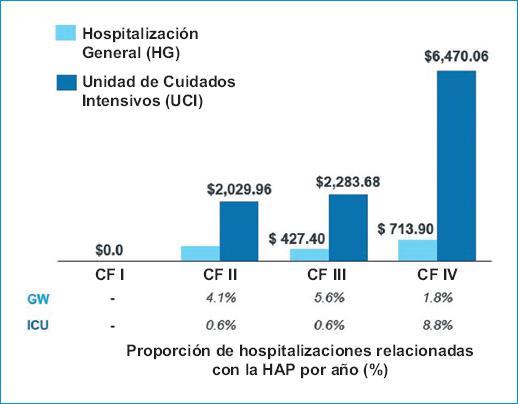

Se encontraron diferencias en el número de hospitalizaciones, el costo y el tiempo de estancia hospitalaria (TDEH) entre las diferentes etapas de CF (Fig. 1). Por ejemplo, el TDEH para pacientes en CF II fue de 7.5 y 4.0 días en hospitalización general (HG) y unidad de cuidados intensivos (UCI), respectivamente. De manera similar, en los pacientes en CF III, el TDEH fue de 6.3 y 4.5 días en HG y UCI, mientras que el TDEH en los pacientes en CF IV fue de 11.0 y 12.8 días en HG y UCI, respectivamente. Los expertos clínicos no reportaron hospitalizaciones de pacientes en CF I.

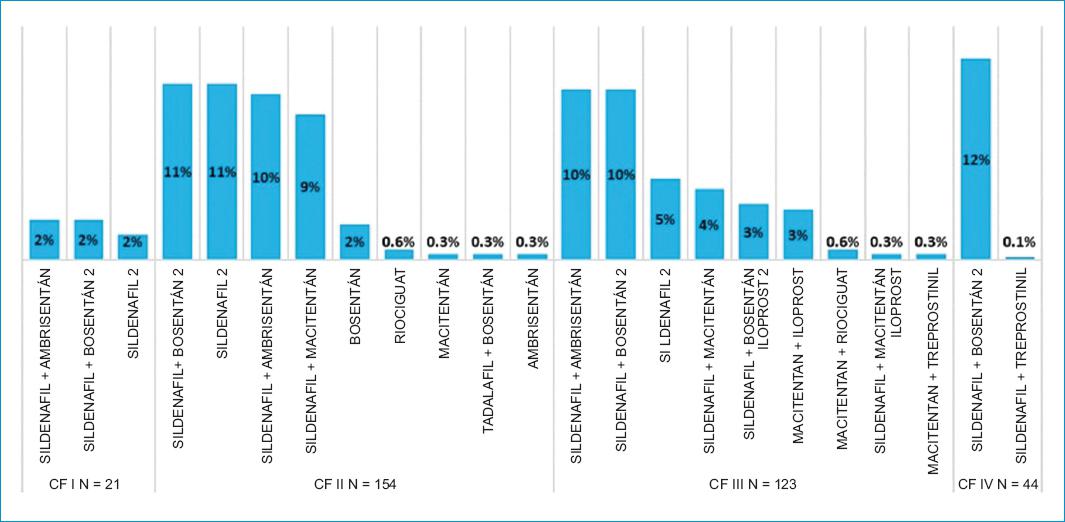

Respecto a la terapia farmacológica específica para la HAP, los datos sugieren que en todas las CF, los pacientes son tratados mayormente con terapia combinada dual; 5 (23.8%), 8 (38.1%) y 8 (38.1%) de los pacientes en CF I fueron tratados con monoterapia, terapia combinada de inicio y abordajes secuenciales, respectivamente. En el caso de los pacientes en CF II, esta proporción fue de 46 (30%), 83 (54%) y 25 (16%), respectivamente. En CF III, la división de pacientes fue de 16 (13%), 72 (59%) y 35 (28%), mientras que los 44 pacientes en CF IV recibieron terapia combinada de inicio. Por tanto, la combinación de inicio parece ser la opción preferida con relación a la terapia combinada.

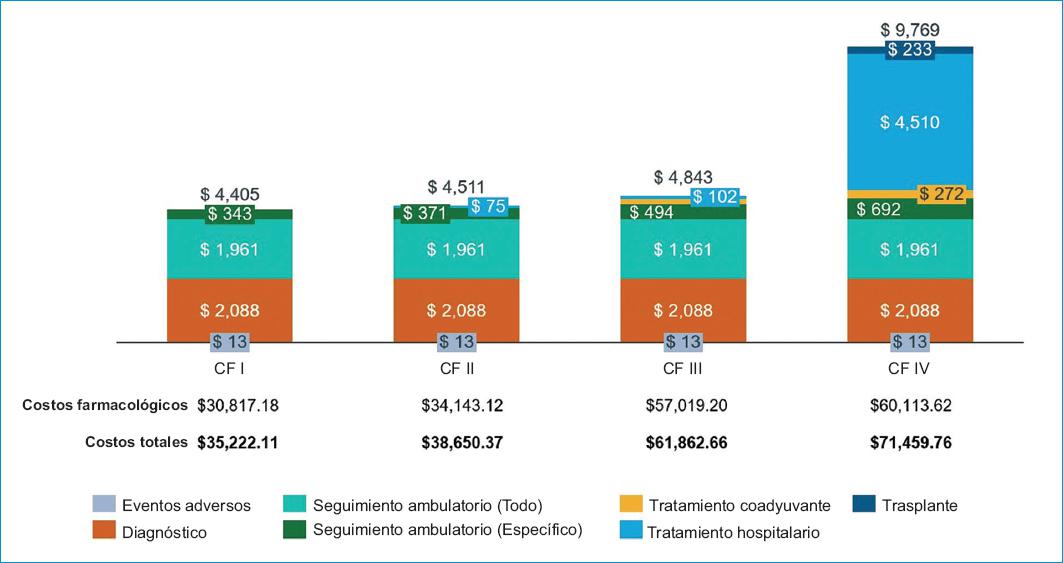

Por otro lado, el sildenafil, tanto como monoterapia como en combinación, es por mucho el tratamiento farmacológico más frecuente en todas las fases de CF, seguido por los antagonistas de los receptores de la endotelina (Fig. 2). En general, el tratamiento farmacológico específico para la HAP representó aproximadamente el 89% del costo de la enfermedad que fue, en promedio, de USD $51,337.52 por paciente (Fig. 3). El tratamiento coadyuvante consistió principalmente de anticoagulantes, diuréticos y digoxina, y tuvo poco impacto en el costo general de la enfermedad.

Los costos de hospitalización parecen ser una importante fuente de costos no-farmacológicos para los pacientes en CF IV (Fig. 4).

Discusión

El diagnóstico de HAP requiere de un abordaje multidisciplinario compuesto, como mínimo, de cardiología, neumología, CCD e imagenología3, como lo indican los procedimientos principales identificados. Además, se requieren centros de excelencia dentro de las instituciones de atención en salud para asegurar un diagnóstico y seguimiento de la enfermedad adecuado y oportuno.

Por otra parte, el tamizaje de pacientes en riesgo puede llevar a un diagnóstico más oportuno y a la iniciación temprana de la terapia farmacológica, lo cual se asocia con mejores desenlaces y calidad de vida21. En Colombia ya se ha implementado el abordaje de tamizaje activo, lo cual lleva a la identificación de HAP en un 25% de los pacientes con esclerosis sistémica, en 51% de los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal y en 27.9% de los pacientes con cirrosis e indicación de trasplante de hígado22. Este estudio indica que, en esta muestra de la población colombiana con HAP, el 49% de los pacientes están en CF III y IV, que se pueden considerar etapas moderadas a avanzadas de la enfermedad. Esto evidencia que los pacientes aún son diagnosticados en etapas avanzadas de la enfermedad, cuando el pronóstico es peor y los costos del tratamiento hospitalario y ambulatorio son mayores, resaltando así la importancia del diagnóstico precoz y el tamizaje en poblaciones y grupos con factores de riesgo conocidos, lo cual se asocia con una mejor supervivencia a largo plazo21,23. Aunque este estudio mostró que el CCD generaba altos costos en el diagnóstico de HAP, tiene un papel importante en la certeza y oportunidad diagnóstica, permitiendo así un tratamiento farmacológico más adecuado y menos probabilidad de progresión de la enfermedad, lo que, a su vez, lleva a un mejor manejo de los recursos de la salud. Sin embargo, para alcanzar estas metas diagnósticas, se deben implementar centros de excelencia dentro de las instituciones prestadoras de salud para suministrar cuidado experto de manera integral e interdisciplinaria24.

Los resultados también indican que, independientemente de la clase funcional, la mayoría de los pacientes reciben terapia combinada, tal como se recomienda en las guías de consenso de expertos, con un menor porcentaje de pacientes tratados con terapia de combinación secuencial y monoterapia. Este porcentaje disminuye a medida que la clase funcional empeora, donde solo un 13% de los pacientes en CF III recibían monoterapia, mientras que el 30% de pacientes en CF II tenían esta terapia, y ningún paciente en clase IV tenía monoterapia. En cuanto a la terapia secuencial, en la CF I es donde más se usa, siendo igual de frecuente como la combinación de inicio (38%). Además, en pacientes en CF IV, solo el 9.1% recibía análogos de prostaciclina parenterales, mientras que el otro 90.9% fue tratado con sildenafil más un antagonista de los receptores de la endotelina. Esto contrasta notablemente con lo que se recomienda actualmente en las guías clínicas, que indican que los pacientes en CF IV deben empezar con análogos de la prostaciclina por vía endovenosa o subcutánea3.

Finalmente, las limitaciones de este estudio están relacionadas con su diseño y las fuentes de información, ya que el universo de pacientes explorado fue un subconjunto pequeño de la población nacional diagnosticada con HAP, seleccionado de manera no aleatoria. Por tanto, no podemos asegurar que sea representativo del panorama colombiano de HAP. Por otra parte, dado que este estudio está basado principalmente en la opinión de expertos, el sesgo de la práctica clínica tiene una alta representación en los estimados de proporción y URS; por consiguiente, es probable que los patrones de tratamiento y otras URS no sean representativas de la práctica clínica nacional. Finalmente, dado que este estudio se llevó a cabo antes de que redactaran las guías actualizadas de la ESC/ERS del 20224, la estratificación de los pacientes y los resultados se presentaron de acuerdo con las guías del 20153.

Conclusiones

Este estudio muestra que los pacientes con HAP se diagnostican en CF III y IV, que son fases moderadas a avanzadas de la enfermedad y, que a medida que esta progresa, los costos de hospitalización aumentan, y en CF IV la estancia hospitalaria, junto con la necesidad de UCI, se incrementan. Aunque la terapia farmacológica en HAP es costosa, su uso se justifica ya que es efectiva para mejorar la supervivencia y la calidad de vida, y muestra un perfil de seguridad razonable. Por ende, es esencial que los pacientes apropiados reciban la terapia correcta, y que se realice seguimiento y tratamientos oportunos para evitar desenlaces adversos, tales como la hospitalización, la necesidad de más medicamentos, trasplantes y, con menos frecuencia, la muerte. Sin embargo, este es un abordaje inicial para develar una realidad frecuentemente desconocida de una enfermedad de baja prevalencia en Colombia.