Introducción

En el presente artículo se exponen los resultados de una investigación que se propuso analizar la relación existente entre las representaciones sociales que los hombres tienen sobre la inasistencia alimentaria y su compromiso con los deberes hacia sus hijos e hijas en cumplimiento y garantía de sus derechos. Esta indagación se llevó a cabo en el municipio de La Villa de San Diego de Ubaté, ubicado al sur del departamento de Cundinamarca en Colombia. El fenómeno que se analizó estuvo relacionado con situaciones vinculadas con la inasistencia alimentaria, hecho que en Colombia es considerado delito toda vez que se establezca que se omite, sin motivo justo, el proveer alimentos a los hijos/hijas por parte de sus padres. Existen incluso medidas que sancionan a los infractores de la norma mencionada, ya que el propósito de ésta es que se garantice la subsistencia de quienes no tienen los medios para hacerlo por sí mismos, y con ello, se busca igualmente la protección de la familia.

Fue importante observar que el derecho a los alimentos es reconocido como uno de los principales, dada su injerencia y significado en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Al respecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (2020) señala que, “[e]l derecho de alimentos se deriva del vínculo familiar y es una obligación que tiene fundamento en el principio de solidaridad, con la premisa de que el alimentario no está en la capacidad de asegurarse su propia subsistencia” (p. 1).

Metodológicamente, el proceso se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con un diseño no experimental de corte trasversal, ya que los datos fueron tomados en un solo momento, lo cual estuvo sustentado en los planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes señalan que este tipo de estudios se llevan a cabo a partir de la observación de un fenómeno en su propia realidad para luego ser analizado. En el territorio estudiado se obtuvo información a través de entrevistas semiestructuradas, las cuales fueron analizadas a la luz de conceptos y teorías que se tomaron como apoyo para argumentar su validez.

Para establecer la verdadera afectación de la inasistencia alimentaria en la dinámica familiar, se tuvieron en cuenta las dos representaciones sociales de este delito; desde la perspectiva de las de las mujeres y desde la de los hombres. En el caso de las primeras, ya hay estudios previos que incorporan las problemáticas psicológicas, sociales y jurídicas que conlleva. Sin embargo, ha sido poco lo que se ha estudiado de esta problemática de inasistencia alimentaria desde la perspectiva de los hombres, razón por la que se propuso la siguiente pregunta como directriz de la investigación: ¿cuál es la relación entre las representaciones sociales que los hombres tienen acerca de la inasistencia alimentaria y al compromiso asumido por ellos ante los deberes frente a sus hijos e hijas? Para llegar a la respuesta se formularon otras preguntas secundarias enfocadas a explorar el contexto del problema: ¿cuál es el significado que los hombres otorgan a la inasistencia alimentaria? ¿Cuáles son las ideas y argumentos de género que subyacen a la inasistencia alimentaria desde la perspectiva masculina?

Para dar respuesta a las preguntas formuladas, se planteó el objetivo general de la siguiente manera: establecer la relación entre las representaciones sociales que los hombres dan a la inasistencia alimentaria y su compromiso con los deberes frente a sus hijos e hijas. De igual manera, las metas específicas se enfocaron hacia la descripción de la interrelación de los elementos jurídicos y sociológicos que giran alrededor de la problemática de la inasistencia alimentaria, también hacia la determinación de las ideas y argumentos de género que subyacen a la inasistencia alimentaria desde la perspectiva masculina y, finalmente, hacia la identificación del significado que los hombres dan a la inasistencia alimentaria.

Con base en el proceso que se adelantó, se puede afirmar que, para los participantes en el proceso de indagación, es claro que la inasistencia alimentaria es un acto de incumplimiento frente a la responsabilidad vinculada a la paternidad y que esta, a su vez, tiene que ver con la obligación de proveer a hijas e hijos los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. De igual manera, se hizo evidente que, en términos de género, la perspectiva masculina de actuación frente a este hecho se inserta en una mentalidad tradicional que define a los hombres, mediante roles específicos, como proveedores de recursos necesarios, sin que exista un acompañamiento en otras dimensiones que contribuya al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En el marco de estas situaciones, es claro que el incumplimiento a las normas sobre asistencia alimentaria se traduce en una transgresión a los derechos de cuidado y protección que padres, madres, cuidadores y adultos en general deben garantizar para un óptimo desarrollo integral de hijas e hijos en el seno de la familia.

Aproximación teórica

Es importante abordar los argumentos teóricos sobre los cuales se desarrolló la investigación, por lo que en este apartado se da cuenta de los componentes que, para esta perspectiva, se consideraron pertinentes para situar y comprender el tema de estudio; a tal finalidad se plantean aspectos específicos relacionados con la temática de las representaciones sociales para, de una parte, situar en este contexto lo referente a aquellas que los hombres tienen sobre la inasistencia alimentaria y de otra, identificar lo concerniente al tema de inasistencia alimentaria en el marco jurídico y de los derechos.

Representaciones sociales

Para abordar los contenidos relacionados con este tópico, fue preciso establecer que las representaciones sociales hacen referencia a las formas en que los individuos se relacionan según sean las disposiciones que la sociedad define; de ahí que se afirme que tienen que ver con “[l]as modalidades específicas de conocimiento del sentido común que se construyen en los intercambios de la vida cotidiana. Se trata de fenómenos producidos en forma colectiva y que ocurren en la intersección entre lo psicológico y social” (Villarroel, 2007, p. 434). Desde este punto de vista se deduce que las representaciones sociales están asociadas a un tipo de conocimiento natural o característico de las personas sobre algún aspecto de su cotidianidad y/o experiencias dentro de su grupo social, puesto que es allí donde se internalizan individual o colectivamente. Cuando Villarroel (2007) menciona el sentido común como componente de las representaciones sociales, bien puede vincularse esta expresión a la forma en que los individuos experimentan no solo sus relaciones sociales sino también “los valores, costumbres, modos de ser y pensar que están determinados hegemónicamente por aquella forma de mirar las cosas y los hechos desde el sentido común” (Torres, 2018, p. 9).

Para ampliar el concepto, es importante tomar en cuenta el aporte de Raiter (2010), quien sostiene que:

Llamamos representaciones sociales a las imágenes (inmediatas) del mundo, presentes en una comunidad lingüística cualquiera. Representación se refiere, en este contexto a la imagen (mental) que tiene un individuo cualquiera, es decir, un hablante cualquiera de cualquier comunidad lingüística, acerca de algún evento, acción, proceso no mental que percibe de alguna manera. Esta representación -en la medida que es conservada y no reemplazada por otra-, constituye una creencia (o es elemento de una creencia) y es la base del significado que adquiere cada nuevo estímulo relacionado con esa cosa, evento acción o proceso. (p. 1)

Tal como lo hace notar el autor, las representaciones sociales hacen parte de los imaginarios, de las ideas y las acciones un grupo social específico que luego se traducen en acciones frente a un hecho. De ahí que, para el caso del presente estudio, se establezca este concepto como una de las variables destacadas, ya que establece un marco de referencia importante para entender la relación entre las formas de concebir y actuar de los hombres frente al tema de asistencia alimentaria como resultado de los conocimientos y significados que aquellos apropian del contexto sociocultural sobre este asunto.

Estas afirmaciones se sustentan además en la teoría de las representaciones sociales propuesta por Moscovici (1961), quien afirma que la representación social se asemeja a un acto del pensamiento en el cual el sujeto se relaciona con un objeto mediante diversos mecanismos que hacen que este quede representado en la mente del sujeto.

Estos argumentos permiten soportar la idea que se trabajó con los participantes en el proceso de investigación, quienes expresan, desde sus concepciones y representaciones sociales, el significado de la asistencia alimentaria y cómo se concibe a partir del incumplimiento de la responsabilidad y compromiso que representa este derecho para las hijas e hijos. Esa representación social implica la interpretación y construcción sobre la temática, mediada por los valores, roles sociales y aspectos socioculturales propias del entorno en el cual se desarrolló la investigación.

Inasistencia alimentaria en Colombia

La inasistencia alimentaria en Colombia se considera un delito dada la magnitud y el peso que tiene en relación con la garantía del bienestar de la familia y con los derechos de niñas y niños; su penalización cumple con los objetivos de hacer efectiva la obligación alimentaria, y por lo mismo, se ha convertido en herramienta jurídica de gran importancia tanto en lo político como en lo jurídico. La inasistencia alimentaria ha sido tema de debates en contra y a favor, pero al final, encaminados en la búsqueda de la mejor forma de poner en acción una alternativa que sancione el incumplimiento de una obligación que, aunque se presupone de tipo económico, tiene un trasfondo de subsistencia y desarrollo integral de las personas protegidas con el derecho a los alimentos.

Este derecho es reconocido como uno de los más importantes y se ubica en una perspectiva de desarrollo físico, psicológico, cultural y social de niñas, niños y adolescentes, a quienes por lo mismo se les debe permitir el acceso a los medios necesarios para lograrlo; así lo admiten Ramos et al. (2007) al señalar que:

El derecho a tener una alimentación adecuada aparece en el Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se hace mención que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y su familia la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido y vivienda adecuada. (p. 2)

De acuerdo con esto, todo ser humano tiene el derecho fundamental a no pasar hambre, tal como se establece en las normas internacionales que los diferentes Estados están en la obligación de cumplir. De no ser de esta forma, se está frente a una problemática que afecta tanto el derecho como las condiciones de vida digna de las personas al desacatar esta obligación legal. En Colombia es ampliamente visible el problema asociado al incumplimiento del derecho de seguridad alimentaria desde la inasistencia de alimentos; según datos entregados por la Fiscalía General de la Nación (2020), en el departamento de Cundinamarca, para el año 2019, hubo 6835 denuncias de casos de inasistencia alimentaria y, para el lapso entre enero y agosto de 2020, se presentaron 1679 denuncias en contra de hombres por este mismo delito.

Frente a esta situación, es posible afirmar que la inasistencia alimentaria sobrepasa su naturaleza meramente delictiva, ya que involucra una variedad de relaciones sociales que impactan las dinámicas familiares, así como las nociones de maternidad y paternidad. Es así como emergen las representaciones masculinas y femeninas, las políticas públicas, el derecho, la administración de justicia, la construcción de la identidad, los espacios laborales, entre otros factores que han permeando la dinámica familiar, muestran las jerarquías en su interior y asignan a las familias la responsabilidad de garantizar los derechos de sus miembros en escenarios de protección, cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes. De esta manera, se identifica que esta es una labor vinculada a la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y las familias.

Desde otra perspectiva, la inasistencia alimentaria se ha relacionado con un derecho propio de las mujeres, relacionado de forma expresa y evidente con el enfoque de género, por lo que se le ha denominado “enfoque de derechos con perspectiva de género” (Zota, 2016). Esta denominación ha llevado a la identificación de la inasistencia alimentaria como una afectación a las mujeres que viven la maternidad en entornos culturales, socioeconómicos y políticos en los cuales se favorecen vínculos de género afianzados en situaciones de exclusión, discriminación y violencia.

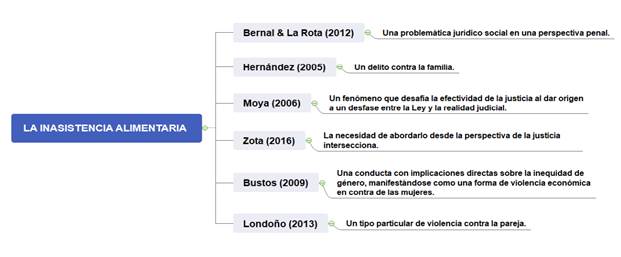

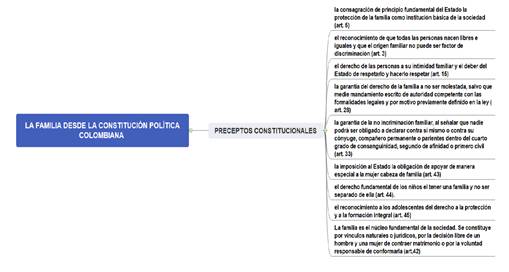

En este escenario, una de las principales características de la inasistencia alimentaria como delito se refleja en el hecho de vincular la familia como elemento activo; de ahí que la Corte Constitucional de Colombia haya establecido jurisprudencialmente que el régimen de la familia en el ordenamiento jurídico que rige en el país debe direccionarse según los axiomas que se mencionan en la figura 1.

Fuente: elaboración propia, adaptada con datos extraídos de la Constitución Política de Colombia.

Figura 1 Preceptos constitucionales sobre el ordenamiento de la familia

Según se deriva del anterior esquema, la Constitución Política de Colombia define claramente los principios normativos y legales sobre los cuales se instituye el reconocimiento, la protección y la definición de derechos que garantizan a la familia su bienestar y desarrollo, contexto en el cual se define la inasistencia alimentaria como un delito. A partir de esta tipificación se busca proteger los derechos de la familia tal como se determina en el capítulo II de la Constitución Política de Colombia de 1991 sobre los derechos sociales, económicos y culturales, en cuyo artículo 42 contempla aspectos relacionados con la definición de la familia como núcleo de la sociedad, sus formas de constitución jurídica, las garantías de protección integral con fundamento en la Ley, la igualdad de derechos y deberes dentro de las relaciones familiares, sanciones a la violencia, los derechos y deberes de los hijos y la reglamentación de la progenitura responsable entre otros componentes que determinan el fundamento constitucional de los derechos, la garantías y los deberes de la familia y de sus integrantes.

En este marco constitucional se señalan claramente los derechos y obligaciones de padres y madres para con sus hijas e hijos en relación con el sostenimiento, auxilio, protección y amparo, la alimentación, la salud, la seguridad social, la educación, la cultura y la recreación con la finalidad de garantizar el desarrollo armónico e integral de los menores (Patiño, 2015). Es importante señalar que con estos elementos normativos y legales se da sustento, no solamente al cumplimiento de derechos, sino que se valida el interés superior del menor, tal como se reglamenta en las disposiciones y tratados internacionales que Colombia ha ratificado en torno a la protección y la asistencia de niños, niñas y adolescentes, acciones que son corresponsabilidad del Estado y la familia. En esta perspectiva, la asistencia alimentaria se constituye como una obligación que adquieren hombres y mujeres desde la concepción de los hijos.

En relación con esta asistencia como obligación alimentaria, la Corte Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia C-727 de 2015, ha puntualizado las condiciones sobre las cuales se ha de legalizar dicha obligación:

Su especificidad radica en su fundamento y finalidad, pues aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia y tiene por finalidad la subsistencia de los beneficiarios.

El deber de asistencia alimentaria se establece sobre la necesidad del beneficiario y la capacidad del obligado como requisitos fundamentales.

La obligación de dar alimentos y los derechos que surgen de ella, tiene unos medios de protección efectiva, ya que el ordenamiento jurídico contiene normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, las vías judiciales para solicitarlos (artículos 411 al 427 del Código Civil, como se cita en la Sentencia C-727 de 2015).

Según se deduce de los términos enunciados, la Corte Constitucional, mediante la sentencia referida, se ocupó de establecer los criterios de protección encausados a garantizar el desarrollo armónico e integral de los hijos/as desde la base fundamental del cuidado y protección según derechos e intereses de los menores de edad. De manera puntual, en relación con el derecho a los alimentos, la misma corte señala:

El derecho a los alimentos de los hijos menores de edad, es una de las obligaciones que se desprenden de los deberes paterno-filiales establecidos en la ley, y consiste en la obligación de los padres de garantizar el sostenimiento y la educación de los hijos. (Sentencia C - 727 de 2015)

Como puede verse, la obligación alimentaria en Colombia se encuentra protegida por mecanismos legales nacionales, los cuales tienen soporte en aquellos de orden internacional, a saber: Convención de las Naciones Unidas, expedida en 1956 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y suscrita en Nueva York, la cual es reconocida y adoptada en Colombia en 2010 en relación con la obtención de alimentos y la obligación de proveerlos cuando una y otra parte viven en diferentes países. Otro tratado internacional corresponde a la Ley Asociable a las Obligaciones Alimenticias de 1956 de la cual se desprenden el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones vinculadas a obligaciones alimenticias de 1958 y el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones relativas a las obligaciones alimenticias de 1973 y del mismo año, el Convenio de La Haya; todos versan sobre situaciones y obligaciones alimenticias que Colombia no ha ratificado por no ser de obligatorio cumplimiento para el Estado (Monroy, 2011).

En el marco del sistema interamericano, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (CIOA) se considera el soporte internacional más destacado en materia alimentaria, emanada en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada el 15 de julio de 1989, la cual ingresó en Colombia mediante la Ley 449 del 4 de agosto de 1998 (Lafont, 2007).

Como resultado de la adopción de los lineamientos tanto constitucionales de orden nacional como aquellos de carácter internacional, en el Código Civil Colombiano se especifican dos clases de alimentos; de una parte, los que se denominan necesarios en referencia a aquellos que tienen como finalidad cubrir el alimento básico y la educación, de otra parte, los llamados alimentos congruos que hacen parte de los que se deben proporcionar al alimentado en coherencia con su contexto socioeconómico. En referencia a ello, Patiño (2020) sostiene que el bien jurídico que protege el delito de inasistencia alimentaria es la familia, pero a la vez protege el derecho a los alimentos, el cual es caracterizado como “personalísimo, inalienable, de orden público, irrenunciable, inembargable, imprescriptible, transable y conciliable” (p. 14). Dicho de otra manera, en el marco de la asistencia alimentaria se busca proteger a la familia como garante de los derechos de los niños y las niñas, quienes finalmente son sujetos con derecho a los alimentos, lo que de forma esencial está reglamentado por el ordenamiento jurídico del Estado colombiano dadas las irregularidades que se han presentado por la falta de compromiso frente al cumplimiento de un derecho exclusivo que no se puede eludir, y que además, se debe reconocer como permanente.

Frente a lo antes dicho, en el Código Penal, en su artículo 233, se establecen condiciones de cumplimiento de las garantías de la asistencia alimentaria y en coherencia con la penalización del delito se señala:

El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuentaicuatro (54) meses y multa de tres puntos treinta y tres (13.33) treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete puntos cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor. (Ley 599, 2004, Art. 233)

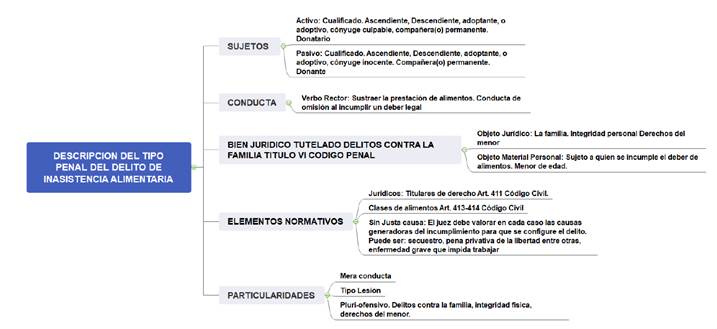

En razón a lo anterior, lo que se indica como reprochable es el incumplimiento de quien tiene la obligación de suministrar los alimentos, frente a lo cual se debe contemplar que no existe ninguna causa que justifique dicho delito, el cual no se da solamente entre padres e hijos, sino de hijos a padres, entre cónyuges unidos en matrimonio o entre compañeros permanentes por unión marital de hecho. De todas formas, el incumplimiento en la asistencia alimentaria tiene un trasfondo penal vinculado a la protección de la unidad familiar de una parte, y de otra, a enfrentar el fenómeno de la inasistencia alimentaria que se convierte en delito y que es penalizado al contemplar los efectos sociales que tiene a largo plazo y cuya tipificación se consolida en la figura 2.

Fuente: elaboración propia, según datos extraídos de García y López (2018).

Figura 2 Descripción del tipo penal del delito de inasistencia alimentaria

Según se expresa en la figura 2, el delito de inasistencia alimentaria tiene unos componentes específicos en relación con los sujetos tanto activos como pasivos, quienes adoptan conductas asociadas al incumplimiento u omisión del deber legal de suministrar alimentos a menores de edad, lo cual atenta contra su integridad personal y sus derechos, por los mismo estos son protegidos y defendidos a través de instrumentos normativos y jurídicos propios de las leyes y normas colombianas.

En este contexto generalizado, corresponde considerar que a partir de la Ley 1542 de julio 5 de 20121, se originan modificaciones destacadas en relación con el delito de inasistencia alimentaria, en el sentido de que no puede ser conciliable; es así como se sustrae del ordenamiento jurídico colombiano. Este es un factor determinante de la protección efectiva del interés superior del menor, pues como reza en la Sentencia C-022 de 2015, “la querella como condición de procesabilidad de delitos que se comentan contra menores, frustra el principio de prevalencia de los derechos de garantía en la que reposa”. En consecuencia, a partir de este cambio se han originado tanto oposiciones como aprobaciones en referencia al cumplimiento de la asistencia alimentaria. Bernal y La Rota (2012) refieren que a favor se argumenta la necesidad de defender bienes jurídicos como la unidad familiar o la solidaridad, la ineficacia de las acciones de tipo civil para frenar la inasistencia, el alcance de mantenerla penalizada en razón de sus enormes consecuencias sociales a largo plazo, y el alto número de procesos judiciales que por inasistencia manifiesta la eficacia de tipo penal.

En contra se apela a la dificultad de cumplir con la obligación alimentaria cuando se genera la privación de la libertad del obligado, lo que imposibilita acceder a un empleo o devengar recursos (Moya, 2008). Otro de los factores que se esgrimen en contra es el hacinamiento carcelario, situación que “trae consigo la revictimización no solo de la víctima que no cuenta con la asistencia alimentaria requerida, sino que también del procesado puede ser una víctima respecto de los daños que sufre con la pena y el hacinamiento” (Cifuentes, 2016, p. 29).

En medio del debate y de las resistencias y contradicciones frente a la penalización del delito de inasistencia alimentaria, lo que sí es claro es que este representa una infracción a los derechos humanos en lo que respecta a la garantía de la supervivencia de personas que conforman un grupo en estado de indefensión, y por lo mismo, ven vulnerados sus derechos por falta de asistencia alimentaria. En relación con la figura jurídica del delito de inasistencia alimentaria, Martínez (2019) señala que:

Debe ser visto no como un delito más, sino como un instrumento idóneo que atiende más a fundamentos de un derecho humano por vía de excepción, el cual constituye en esencia un desarrollo del numeral 7° artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que busca la salvaguarda de la vida de una persona en estado de indefensión a la cual por ley se le debe garantizar un mínimo vital y un margen de supervivencia hasta que la obligación persista en suministrar alimentos a quien por ley deba suministrar los mismos. (p. 218)

Con base en la perspectiva mencionada, se concreta la relación del tema de estudio con el enfoque de derechos humanos dentro de un marco jurídico propio del país, fundamentado en los convenios internacionales encargados de la protección de la familia como bien jurídico tutelado, cuya finalidad es la subsistencia de los beneficiarios. El incumplimiento a la asistencia alimentaria se convierte en una conducta delictiva en cuanto desconoce un deber legal y una problemática generada en la falta de compromiso en el cumplimiento de roles de padre frente a los deberes de suministrar dicha ayuda. Igualmente, se puede afirmar que estos argumentos se relacionan con el tema de las configuraciones o representaciones sociales sobre la paternidad, los roles del hombre en una sociedad machista con un fuerte arraigo en las relaciones sociales y culturales propias de los modelos patriarcales que tanta incidencia tienen en la realidad de las comunidades colombianas.

Método

La investigación se realizó utilizando un enfoque cualitativo con un diseño no experimental de corte transversal de acuerdo con lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes aclaran que en el diseño transversal se recolecta la información en un solo momento, en un tiempo único y su propósito es describir variables y su incidencia e interrelación en un momento dado; fue de esta forma como se recolectaron datos en un tiempo determinado en el escenario del municipio de la Villa de San Diego de Ubaté. Se contó con un total de diez participantes de sexo masculino, escogidos por medio de un muestreo no probabilístico intencional. Los integrantes del grupo de investigación eligieron a los participantes bajo el criterio específico de dilucidar un tema que trata de casos comunes dentro de la comunidad local; además, corresponde a un muestreo homogéneo centrado en un grupo particular de hombres que tienen en común la condición de ser padres.

De otra parte, se realizó la revisión documental a partir de la cual se rastrearon y ubicaron, en repositorios digitales, documentos tipo artículo y tesis de grado de maestría y doctorado que fueron seleccionados y tomados en cuenta por su pertinencia y relación con las variables vinculadas con el tema de estudio. Por consiguiente, los argumentos planteados en este marco se utilizaron como fundamento para el análisis de la información recolectada durante el trabajo de campo con aplicación de entrevistas semiestructuradas. Estas se aplicaron en el lugar de domicilio de los participantes, a quienes se les dio a conocer los propósitos del estudio y se presentó el consentimiento informado para dar cumplimiento al componente ético de la investigación. Las entrevistas fueron grabadas en audio para su posterior transcripción y, a partir de esta, se realizó el proceso de codificación abierta, axial y selectiva en el programa Atlas Ti 8. De esta forma, se hizo el análisis de datos en el que fueron clave las etapas de codificación, categorización, estructuración y hallazgos entre categorías asociadas al tema de estudio y la información que se obtuvo.

Resultados

Análisis sociodemográfico

Al realizar el análisis sociodemográfico, se encontró que el 100 % de los participantes fueron hombres. El rango de edad más frecuente estuvo entre los 30 y 34 años (50 %), el estado civil más común fue la soltería (70 %), el nivel educativo que más se presentó en los participantes es el de técnico con el 50 %; el 100 % reside en la zona urbana de Ubaté, el 50 % tiene hijos, el 70 % labora, y de este, el 71,42 % lo hace en el sector formal, mientras que el 28,57 % en el sector informal.

Tabla 1 Análisis sociodemográfico

| Datos sociodemográficos | ||

|---|---|---|

| Muestra 10 | ||

| Variable | % | |

| Sexo | ||

| • | Masculino | 100% |

| Edad | ||

| • | 20 - 24 años | 30% |

| • | 25 - 29 años | 20% |

| • | 30 - 34 años | 50% |

| Estado Civil | ||

| • | Soltero | 70% |

| • | Unión libre | 30% |

| Nivel educativo | ||

| Técnico | 50% | |

| Tecnólogo | 30% | |

| Pregrado Universitario finalizado | 20% | |

| Zona d Residencia | ||

| • | Urbana | 100% |

| Hijos | 10% | |

| • | Si | 50% |

| • | No | 50% |

| Situación laboral | ||

| • | sí laboran | 70% |

| • | no laboran | 30% |

| Tipo de empleo | ||

| • | formal | 71.42% |

| • | informal | 28.57% |

Fuente: elaboración propia.

Desarrollo de los objetivos

De acuerdo con el diseño de las entrevistas, cuando se les preguntó a los participantes sobre la inasistencia alimentaria, se encontró que, entre los elementos sociológicos relacionados con el tema de la inasistencia alimentaria, el tópico concerniente a la paternidad es entendido por los participantes como un acto biológico que tiene que ver con la capacidad de engendrar y con las obligaciones que este acto trae, tales como el cuidado, la provisión y la educación, así como el apoyo para que sus hijos sobrevivan en el entorno sociocultural de su cotidianidad con cuidado y protección hasta una edad en la que ya no se consideren vulnerables. Lo anterior se reafirma con expresiones como las utilizadas por el participante E1 en respuesta a la pregunta ¿qué obligaciones representa el hecho de ser padre?, a lo que se responde: “velar por el bienestar de mi hijo”.

En consonancia con lo anterior, también se encontró que las funciones paternas, a raíz de la evolución del concepto de la familia como institución del contexto social, que ha pasado de la familia tradicional conformada por padre, madre e hijos a contemplar la configuración de una familia mono- parental y en el cual el rol de la paternidad, descrito en el párrafo anterior, también recaen en la madre; pues los participantes manifiestan que también las mujeres son sujetos responsables de la asistencia alimentaria, tal como lo afirma el participante E9:

Cuando el padre o madre no... bueno lo que le dije anteriormente es cuando el padre o la madre no... no colaboran para el beneficio de su hijo ni en el estudio ni en la vestimenta ni en la alimentación nada por lo parecido.

Lo anterior da muestra que, desde la perspectiva social, el machismo hegemónico, en el que el padre era el único proveedor de los hijos y la madre dedicada a su cuidado en el hogar ha ido perdiendo vigencia.

En cuanto a los elementos jurídicos de la inasistencia alimentaria, el total de los participantes expresa que la persona que cita e inicia proceso jurídico por este delito es la madre, en razón al incumplimiento del padre en su deber jurídico de responder por la cuota alimentaria; situación que se evidencia en el testimonio de E3:

Las madres… las madres si... eee… aunque mucha... en estos casos muchas veces ya nuestra sociedad ha cambiado en que tengan más responsabilidad, pero que conozco gran mayoría de casos en los que las mujeres llevan colocan esas demandas esas denuncias.

En relación con la idea de que son las mujeres quienes mayormente realizan denuncias por inasistencia alimentaria, también se encontró que son menos los participantes que conciben como responsabilidades de las madres el acompañamiento, la confianza y el apoyo. Por el contrario, la mayoría asume que las responsabilidades de las madres deben estar en igualdad de condiciones con las de los padres; así se afirma en una de las respuestas al respecto: “los deberes de las madres, son los mismos que los de los padres: cuidarlos darles cariño amor su educación su... y sus alimentos”.

Por otra parte, está la perspectiva desde la cual los hombres entienden la inasistencia alimentaria como delito, lo cual es considerado como un mecanismo legal de la justicia para que los padres ejerzan de manera adecuada su paternidad; es relevante su percepción al considerar que, en los procesos judiciales por inasistencia alimentaria, los funcionarios judiciales no tienen en cuenta los aspectos emocionales que pueden llegar a motivar las denuncias, como puede ser la ruptura entre la pareja. Esta situación es expresada por E5 cuando afirma:

Porque… eee… nuestra sociedad muchas veces mmm… somos muy vengativos, no sé si esa palabra quepa acá, pero entonces es como si nos separamos entonces yo a usted no le voy a dar lo que me corresponde como obligación que tenga con mis hijos.

Siento que eso pasa mucho acá en nuestro contexto; y es que muchas vece, si las personas se separan y entonces tiene que sé yo, le daban cierta cuota a la hija cuando están juntos y destinado unos gastos para esa persona, pero como nos separamos me voy a vengar entonces le quito la mitad y siento que claro... que influye que no debería de ser así pero si influye.

Entre los elementos sociológicos está el saber cuál es la representación que los entrevistados tienen acerca de las obligaciones de los padres hacia los hijos, que a la vez hace parte del rol de la paternidad, y que en una mayoría de los participantes se visibiliza como una obligación simbolizada, en un primer momento, en aspectos concretos, como la educación, la salud, el techo, el cuidado, la alimentación, y en un segundo momento, en la protección y el acompañamiento. Lo anterior se vio reflejado en afirmaciones como la de E10:

Eeee... en mi caso pues tengo una hija y uno como padre está obligado a darle educación, a darles techo, a darle sustento eee... digamos sicológicos y físico sentirlos pues protegidos siempre escucharlo y pues siempre estar allí al lado identificarlo que necesita y como uno puede fórmalos pues para que sean una buena persona de aquí a mañana.

En cuanto a la representación que los hombres tienen específicamente en torno a la inasistencia alimentaria, la respuesta que prevaleció fue la relación que ellos hacen con el hecho de no respaldar a los hijos económicamente; sin embargo, hay que aclarar que, en una gran mayoría, los participantes relacionan la inasistencia alimentaria con el deber de proveer alimentos específicamente y una minoría lo relaciona con todos los deberes que los padres tienen hacia sus hijos; la mayoría se ve reflejada en afirmaciones como la de E9: “la inasistencia alimentaria, pues no suplir las necesidades alimentarias de un niño o de uno mismo”; mientras que las de la minoría están representadas en la afirmación de E7:

Pues la inasistencia alimentaria yo lo veo, como el tema cuando... se tiene digamos un problema un papá o una mamá por equis motivo se separan y luego tienen como que acudir a un tema ya como judicial tal vez, y algunos de los dos... sea el papá o sea la mamá no, no responde pues por su hijo como tal en el tema de… cómo darle un sustento para que ese niño pueda crecer, para que tenga una sana alimentación, para que tenga salud, para que tenga tal vez un derecho a una escuela o al, algo que se le, una necesidad que se le ofrezca. Sería como ese apoyo al hijo cuando, se, o sea, tal vez cuando se puede y no, y no se apoya al hijo de la manera que tiene que... que ser.

Uno de los elementos jurídicos de la denuncia por inasistencia alimentaria es la cuota alimentaria, ya que se parte de que esta ha sido conciliada por algunos de los entes estatales encargados de hacerlo, como las Defensorías de Familia del ICBF, las Comisarías de Familia, los Centro de Conciliación autorizados por la ley, las procuradurías delegadas para la infancia, la adolescencia y la familia, entre otras, y que el padre de familia ha incumplido con el pago de esta cuota para incurrir en el delito de inasistencia alimentaria; que es la representación generalizada que se halló entre los entrevistados; de esto da cuenta E2 en su afirmación acerca del conocimiento de la cuota alimentaria “cuando incumplen cada mes la cuota de alimentos para sus hijos”.

Lo anterior muestra cómo el concepto de cuota alimentaria generalmente se vincula a la inasistencia alimentaria, encontrando un código de representación en el incumplimiento; así se extrae de las respuestas dadas, en las que todos los encuestados relacionan la inasistencia alimentaria con la cuota alimentaria o, incluso, cuando el término inasistencia alimentaria tiene una reacción directa hacia las palabras incumplimiento y separación de una pareja.

En la medida en que se hace referencia la inasistencia alimentaria como delito, sumado al conocimiento de la normatividad que se relaciona con éste, hay representaciones vagas dadas por el desconocimiento real de la norma, situación que la totalidad de los participantes acepta; y en razón a esto, sencillamente lo vinculan con el incumplimiento de las obligaciones económicas como padres, tal como lo expresa E5 al preguntarle sobre el conocimiento de las normas que regulan la inasistencia alimentaria: “cuando uno no... no da la cuota”. No hay percepciones diferentes relacionadas con el acompañamiento socioafectivo y apoyo en general que corresponde a los padres dar como contribución a la formación integral de hijos e hijas y, sobre todo, en relación con ser los principales garantes de sus derechos.

En cuanto a la eficacia de la regulación que el Estado ejerce sobre la inasistencia alimentaria, existe la percepción de que el gobierno ha sido ineficaz, mas no porque no existan los mecanismos jurídicos para el control de este delito, sino porque al parecer las normas son muy laxas, y aquellas personas que se han visto avocadas a procesos de esta índole manifiestan que es muy fácil manipular a los entes de control para que las cuotas alimentarias les queden muy bajas, lo cual muestra una conciencia que va más allá de la asistencia integral que un hijo debe tener de su padre, sino que está centrada en encontrar la forma de burlar su responsabilidad como lo expresa E1:

No conozco mucho de la ley, pero sé que… que tiene muchas falencias he escuchado muchas personas que dicen no pues a mí me obligan a darle a un niño ochenta mil pesos y siempre se tratan de quitar una responsabilidad económica y pues todos sabemos que… que muchas veces ese valor no suple las necesidades básicas del niño creo que la ley en ese sentido tiene deficiencias y... también En el control, conozco que hacen acuerdos con los docentes y eso queda hay en veremos entonces se… de persona que tengo un demanda de alimentos pero pues yo no cumplo y no pasa nada.

En lo que respecta a aquello que los participantes consideran como adecuado para prevenir la inasistencia alimentaria, la mayoría prefiere no expresar su punto de vista, tan solo tres de ellos señalan la necesidad de proponer una educación preventiva para concientizar a los padres de los efectos que puede producir el incumplimiento de ellos en el desarrollo de los hijos. Así se expresa en la respuesta de E2:

...Educación, creo que antes de que de que un padre independientemente de la escolaridad que tenga ese padre o esa madre eee... todo baja... va bajo la... la educación y la importancia, entonces yo creo que deberían primero al padre no solo llamarlo y de pronto llegar a un acuerdo ee... pelear porque sé que eso haya como que pelean tratando de sacar esas demandas, antes de eso yo creo que se debe hacer una educación ósea que el padre o la madre reciban una educación para que eso genere conciencia porque pues por más ley siempre va a ver un trampa y la educación es lo que hace a uno reflexionar y decir no venga... y eso es una responsabilidad y tengo que asumirla como tal.

Según se extrae de la información aportada por los entrevistados, las representaciones sociales que prevalecen en este contexto sociocultural ponen en evidencia que no hay un claro reconocimiento de lo que representa el proceso de penalización de la inasistencia alimentaria, así como tampoco hay claridad sobre los instrumentos legales y su significado como elementos sobre los cuales se apoya el cuidado, la protección y garantía de derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes.

Discusión

A través del análisis de lo expuesto en el apartado anterior, y de acuerdo con el propósito de esta investigación que corresponde al análisis de la relación entre las representaciones sociales que los hombres le dan a la inasistencia alimentaria y su compromiso con los deberes frente a los hijos, se realizó una confrontación de lo encontrado en la literatura y los criterios surgidos de las entrevistas realizadas.

Se parte desde la perspectiva sociológica de la inasistencia alimentaria, teniendo como punto de inicio a Durkheim (1965) que desde la teoría funcionalista afirma que el nivel de integración de los seres humanos a el contexto social regula el comportamiento de los mismos ya que, para los hombres, cuyo estado civil es divorciado o soltero, el hecho de reconocer altos grados de inseguridad e incumplimiento social, hace que se pierda el sentido de las normas. Además, Durkheim (1965) establece un discurso de género que enfatiza en la división sexual del trabajo al mostrar que los roles masculinos y femeninos se encuentran establecidos de la siguiente manera: los hombres son proveedores por excelencia y las mujeres son las cuidadoras del hogar; lo que según Movilla (2019) hace que la sociedad en el momento en el que la pareja no cumple con estas expectativas genere una sanción social.

Pero, ¿qué es lo que condena la sociedad?: lo que ellos consideran un fracaso en lo que respecta a la conformación y mantenimiento de una familia; de tal manera que esa sanción afecta los niveles de integración de hombres y mujeres, ya que definitivamente se han construido a través del desarrollo histórico de la sociedad dos prototipos ideales que son la mujer abnegada cuidadora y el hombre proveedor como base de la concepción de la masculinidad (Movilla, 2019).

Con respecto a esta postura de la división sexual del trabajo, quedó completamente establecido que los roles femeninos y masculinos se siguen manteniendo, ya que, a través de las entrevistas, se pudo observar que como parte de los elementos sociológicos de la inasistencia alimentaria, prima la representación social de la paternidad derivada de un acto biológico que procede de la capacidad de engendrar, acto que trae como consecuencia unas obligaciones vinculadas al cuidado, la provisión, la educación y el apoyo para que los hijos se desenvuelvan en el contexto social.

Lo anterior es reafirmado por Fuller (1997) cuando indica que existe una asociación entre masculinidad, paternidad y responsabilidad; en esta relación aparece el ejercicio de la responsabilidad como la representación por excelencia de la masculinidad y de la llegada a la adultez plena en los hombres hasta el punto de tomarla como un periodo del ciclo vital masculino y la forma de mostrar públicamente la virilidad de un hombre. Por otra parte, a través de la revisión documental, se encuentra conceptualiza- da la inasistencia alimentaria como una problemática que ha sido descrita desde varias perspectivas como se puede observar en la figura 3.

De acuerdo a la conceptualización mostrada en la figura 3, la representación de la inasistencia alimentaria de los participantes de la investigación se enmarca en la postura de Bernal y La Rota (2012), ya que la totalidad de entrevistados la reconoce como delito a pesar de que poseen un desconocimiento total de la normatividad sobre la cual se desarrolla; además de ser percibida como una problemática jurídica y social, también la asocian a un código único que es el incumplimiento y a la separación de la pareja, lo cual nos vuelve a llevar a la conceptualización de Movilla (2019), en la que, a partir de Durkheim (1965), se afirma que si la pareja no cumple con los roles asignados del padre proveedor y la madre cuidadora, y fracasan en el desarrollo de una familia, se genera una sanción social para esta.

Desde la perspectiva de Bustos (2009), Londoño (2013) y Zota (2016), quienes asumen una perspectiva feminista para describir la inasistencia alimentaria al relacionarla directamente con la vulneración de los derechos de las mujeres, se convierte en una posición totalmente contraria a la representación que le dan los hombres a esta, ya que siempre la vinculan con el incumplimiento, mas no como una forma de faltarle a la mujer. En otras palabras, ellos solamente la relacionan con la falta de la cuota alimentaria como responsabilidad hacia sus hijos y no hacia sus madres o a sus excompañeras sentimentales. Sin embargo, un porcentaje mínimo de los participantes en este estudio considera que en los procesos judiciales, cuya causa de origen es la inasistencia alimentaria, los funcionarios judiciales no tienen en cuenta los aspectos emocionales que pueden llegar a motivar las denuncias como son los sentimientos de venganza por la ruptura con la pareja.

Por otra parte, los resultados visibilizan una posición contraria a la de autores como Lamus (2006) cuando afirma que la paternidad ha ido perdiendo su papel de proveedor, sobre todo en los contextos urbanos, en razón a que las exigencias son mayores, lo cual implica que más miembros del hogar tengan que trabajar para dar paso a paternidades más democráticas. La anterior afirmación se contradice totalmente con los resultados de esta investigación, ya que la totalidad de los participantes se encuentra en zona urbana y consideran que la función de la madre solo es de acompañamiento, confianza y apoyo; asumen totalmente que la inasistencia alimentaria es una forma de castigo para aquellos padres que no ejercen adecuadamente su paternidad, cuya responsabilidad definitivamente es proveer.

En cuanto a las representaciones sociales que los hombres le dan al compromiso asumido frente a deberes de sus hijos e hijas, Puyana y Mosquera (2005) clasifican a los padres como tradicionales, cuya principal característica es el temor por la responsabilidad, la protección y la trascendencia, mientras en el otro grupo están los padres con tendencia a la transición; en este caso, la paternidad es un proceso de aprendizaje en el que se tejen relaciones afectivas y emocionales. En este último grupo de padres, se adoptan cualidades que tradicionalmente han sido distinguidas como femeninas, como son el sacrificio, la tolerancia e incluida la delicadeza.

En el caso de las representaciones sociales que los participantes dan al compromiso de ellos como padres ante los deberes frente a sus hijos e hijas, se acomodan al concepto que Puyana y Mosquera (2005) otorgan a lo que ellos llaman “padres tradicionales”, donde su responsabilidad es la protección de sus hijos a través del cubrimiento de las necesidades primarias de la escala de Maslow que son vivienda, educación, salud, alimentación y apoyo. Esta posición difiere del sentido de paternidad manejado en el ámbito jurídico colombiano que, de acuerdo con Molina et al. (2020), corresponde a la responsabilidad parental compartida y colaborativa en el grupo familiar, lo que según estos autores asegura un bienestar a nivel emocional, psíquico, físico, ético, ético, moral y espiritual de los hijos e hijas. Lo anterior implica que de acuerdo a Puyana y Mosquera (2005) y la normativa colombiana la perspectiva de la paternidad se enmarca en los padres con tendencia a la transición.

Conclusiones

A manera de conclusión se puede decir que la representación social que los hombres dan a la inasistencia alimentaria es la del incumplimiento de una responsabilidad que es asumida en razón a su paternidad, revelando que para ellos esta comprende el acto de proveer a sus hijos e hijas de las necesidades básicas, más que el apoyo en su formación como personas.

En cuanto a las ideas de género que subyacen ante la inasistencia alimentaria, desde la perspectiva masculina, se encontró claramente una mentalidad tradicional, donde los hombres se encargan de proveer el hogar desde una posición de poder, mientras que las mujeres adoptan una posición sumisa que les lleva a asumir el cuidado del hogar y el acompañamiento emocional de los hijos. Frente a esto, se encontró que una minoría asume que las funciones que tradicionalmente se consideran como paternas en razón a la conformación de familias monoparentales, por lo que aceptan que las responsabilidades de proveedor de las necesidades básicas también recaen en la madre.

Por otra parte, del análisis se desglosa el hecho de que la inasistencia alimentaria es percibida por los hombres como un delito que está tipificado en unas leyes que no conocen, pero que saben que existen y que perciben como ineficaces y que tiene su punto de partida en la denuncia de las mujeres y continua con la cuota alimentaria que, de incumplirse, se da paso a un proceso por el código universal al que ellos remiten todas sus respuestas, que es el incumplimiento del deber ser de un padre.