Introducción

Si la idea discursiva de los derechos humanos es un producto situado en la modernidad occidental burguesa, en un contexto de reconocimiento del otro, entonces debe ser reflexionada. Es importante precisar que cuando se habla de Occidente no se hace referencia a una demarcación territorial determinada como pudiera definirse desde el punto de vista cardinal (occidente como punto donde se oculta el sol), sino que se alude a aquella caracterización cultural, social y civilizatoria identitaria de un sistema de pensamiento gestado en el seno de la Europa continental y anglosajona desde la época Antigua (Antigua Grecia [presocráticos, socráticos y postsocráticos], Imperio Romano occidental), pasando por la Europa medieval, el renacimiento, la modernidad y la ilustración.

En este sentido, la reflexión a la narrativa de los derechos humanos tiene que hacerse, no solo dentro del centrismo que discursivamente los creó, sino también desde fuera, desde otros horizontes y saberes, donde los derechos humanos no encuentran ni el asiento ni el entendimiento occidental apuntado. Esto quiere decir que no deben tildarse de inferiores aquellas cosmovisiones que no conocen el sentido occidental de los derechos humanos (más allá del discernimiento lingüístico del término). Todo lo contrario, se necesita entender cuál es el sistema de valores y la forma de conceptualización que le dan sentido a su quehacer social.

Posiblemente, sea común escuchar, por parte de los defensores de los derechos humanos, que se deben llevar a cabo procesos educativos donde el conocimiento de esta normativa sea exportado a las comunidades que carecen de él. Sin embargo, es preciso apuntar que llevar a cabo esto, sin un previo proceso de reflexión y crítica, generaría una inadecuación y una serie de sesgos cognitivos y prácticos que derivarían en imprecisiones y, en consecuencia, en fracasos respecto a la consecución de objetivos (salvaguardar y hacer realizables los derechos de estas comunidades). Esto debido a que las valoraciones sociológicas hechas por estos defensores parten de escaños ideológicos, sociales, culturales, morales, éticos, económicos y políticos profundamente distintos a los de aquellas comunidades sociopolíticas.

Es por ello que entender que no todos los derechos humanos lo son en tanto estén insertos en este entendimiento lingüístico representa un avance de mucha importancia1. Es menester comprender que existen otros saberes, dentro y fuera de nuestro país y región, donde no se encuentra ese encuadramiento conceptual denominado derechos humanos, pero que ello no implica que se vulnere el sentido primario del ser humano. En otras palabras, el hecho de que una determinada comunidad sociopolítica no comprenda qué son los derechos humanos en el sentido occidental, no quiere decir que vivan en un estado de anarquía, salvajismo y vejación social; ya que este tipo de sociedades encuentran en su imaginario colectivo otras formas de denominación, de organización y de salvaguarda de los valores que ellos mismos han determinado como importantes. Justamente, esto es lo que se ha hecho en Occidente para instaurar la lógica de los derechos humanos en el ideario social.

“No tener que pedir cotidianamente permiso a nadie para poder subsistir” (Domènech, 2013, p. 20) se instituye como un mínimo absoluto que debe prevalecer en toda sociedad civilizada, reza la lógica occidental de los derechos humanos. Pero qué sucede cuando, en ejercicio de la libertad, se elige el sometimiento a directrices externas, cuya elección puede o no ser plenamente consciente e informada. Ante esta cuestión, es imprescindible tener claro, primero que nada, que la crítica y reflexión de los derechos humanos debe ser, como ya se dijo, no solo desde el entendimiento propio de estos, sino desde fuera, esto es, a partir de otros saberes en cuya sistematización de valores no existe el término; estos son los tintes cualitativo-diferenciadores que permiten entender otros modos de vida, y a su vez, respetarlos.

En consecuencia, cuando se habla de una etiología2 de los derechos humanos, se busca responder a los porqués de los mismos. Se trata de una respuesta que se configura a partir del entendimiento primario de lo que son los derechos humanos. Es decir, la acotación de la reflexión es focalizada a la visión occidental del ser en sociedad; por lo tanto, si se pretende dar una respuesta en términos absolutos, de aplicación generalizada, se caería en una inadecuación derivada de un sesgo sociocultural. En otras palabras, para dar una respuesta a la pregunta ¿por qué tenemos derechos humanos?, primero se debe entender cómo es y desde qué contexto social, geográfico, cultural, político, económico, filosófico y antropológico se está conceptualizando el término.

Bajo esta perspectiva, es posible entender que, previo al abordaje del cuestionamiento por los derechos humanos, es aún más importante reflexionar en torno a los porqués de esos porqués (es decir, una especie de meta-etiología de los derechos humanos). Este proceso metodológico da cabida a una respuesta en términos mayormente plurales, sin la pretensión de imponer la racionalidad teórica y práctica occidental a otro tipo de racionalidades. Es decir, permite que no solo desde la centralidad discursiva occidental3 se dé respuesta al interrogante. Se trata entonces de materializar los cánones del entendimiento de la pluralidad democrática occidental, abriendo oídos al otro, al diferente.

Por ejemplo, para los islámicos, la pregunta de por qué tenemos derechos humanos no tendría la misma respuesta que aquella que construye la cultura occidental y que está basada en el antropocentrismo de la modernidad. Lo mismo sucede con las múltiples culturas radicadas geográficamente en occidente, pero que no están occidentalizadas, entre ellas, las indígenas; muchas de ellas, como ya se dijo, carecen del entendimiento occidental de los derechos humanos, lo cual no implica que no cuenten con una sistematización axiológica que pueda ser exigida a sus líderes y a sus congéneres.

Es en este sentido que se debe ser cauto cuando se ve a los derechos humanos en términos acríticos e irreflexivos, ya que se pueden cometer epistemicidios (tal como aconteció con las campañas de evangelización y conquista que vivenciaron los pueblos originarios americanos, por poner un ejemplo) al intentar construir universalismos fundamentalistas a partir de un solo entendimiento de los derechos humanos; ya que la variedad de su entendimiento no solo va en función de la diversidad de aristas disciplinarias, sino también de la pluralidad cultural, geográfica, moral y religiosa, entre otras.

Es fácil entender, desde la hegemonía cognitiva Occidental, la etiología de los derechos humanos. Para los iuspositivistas, los derechos humanos existen porque ocurrieron consensos políticos que, al ser codificados, dieron paso a su surgimiento. Para los utilitaristas, hay derechos humanos porque son elementos necesarios que ayudan a lograr la felicidad. Para los utilitaristas marxistas, hay derechos humanos porque los dueños de los medios de producción han cosificado a su mano de obra y, como a todo medio de producción, hay que cuidarlo para que perdure y produzca más a un menor costo. Para los iusnaturalistas, los derechos humanos son elementos inalienables que tiene la especie humana por el hecho de ser humanos. Estas ideas han sido en su momento superadas, ya que existe un importante desarrollo intelectual y normativo para determinar que no solo los humanos tienen o deben tener derechos. Por ejemplo, “la dimensión pluridiversamentefundamentada” (Navas Alvear, 2020) de ver a la naturaleza como sujeto de derechos, y no como un objeto que posibilita la realización de derechos del único sujeto de derechos (el humano), evidencia muy claramente esta superación.

Finalmente, lo que se busca con este manuscrito es sensibilizar al lector para que exista una expansión en el entendimiento, no dando respuestas, sino otorgando elementos que posibiliten cuestionamientos para que el mismo lector pueda reflexionar, pensar, repensar, deconstruir y reconstruir. Lo que se busca, pues, es la instauración de bases teóricas que fundamenten una ética que posibilite las demás éticas. Una especie de ética de liberación universal soportada por el pensamiento crítico y reflexivo que otorga la filosofía como acción y no solo como disciplina.

Fenomenología de los derechos humanos

Para Comte, la evolución intelectual de la humanidad consiste en una trilogía (histórica) construida por la dimensión teológica, la dimensión metafísica (o también entendida como ontológica) y el escaño del positivismo racional como distinción del empirismo incoherente4, es decir, la observación fenoménica de los entornos y contextos como única base del conocimiento verdadero, así como la subordinación de la imaginación a la observación como condición única de posibilidad para la sana especulación científica (Comte, 1999, pp. 69-83).

Esta postura que posiciona al empirismo como último momento en la evolución del pensamiento humano fue reformulada por Kant y Hegel. Los planteamientos gnoseo-epistemológicos kantianos sobre la realidad, y los alcances sobre la inteligibilidad de esta, forman parte de la basta apología del racionalismo, no solo como forma de conocer la verdad (gnoseología), sino como mecanismo en la construcción del conocimiento (epistemología). Para el racionalismo, la cosa (objeto) se le presenta al sujeto, en su experiencia, como fenómeno (la cosa para sí), siendo ininteligible el noúmeno (la cosa en sí). A esta bifurcación gnoseo-epistemológica se le denomina idealismo trascendental, ya que el contexto mediato e inmediato son condiciones de posibilidad de los fenómenos para poder ser conocidos (con excepción de su verdadera esencia). Es decir, lo que el sujeto conoce de la cosa es lo que sus procesos subjetivos de pensamiento conocen de esta, y no lo que es en sí la cosa (Kant, 2007a, pp. 560-566).

Por su parte, Hegel (1966) señala que la autoconciencia5 (el ser cognoscente, cognoscible y autocognoscible) procesa las cosas del mundo fenoménico como un algo para sí, partiendo de la idea del algo en sí (lo cognoscible). En otras palabras, la realidad material (diversidad de cosas) es descrita, explicada y, en consecuencia, entendida por el sujeto conocedor posterior al desarrollo de un proceso de subjetivación e interiorización que le dará sustancialidad y sentido (pp. 63-139). Estas dos posiciones indican una visión más allá del aislamiento de la lógica especulativa y del positivismo racional (la vieja pugna entre el racionalismo y el empirismo como fuente primaria del conocimiento).

Para ellos -Kant y Hegel-, la forma en que se construye el conocimiento es a partir de la recursividad orgánica (Morín, 2007, p. 67)6 y su necesariedad mutua; es, en otros términos, la relación dialéctica entre el sujeto conocedor y el objeto conocido o a conocer.

En esta línea, los derechos humanos como objeto de estudio tienen una fuerte raíz epistemológica sustentada en la fenomenología. Para Husserl, ningún conocimiento científico puede hacerse al margen del sujeto (en esta lógica, Husserl es un contra objetivista del positivismo); él señala que el objetivismo radical es dañino para la cientificidad y el desarrollo del conocimiento útil para el mejoramiento de condiciones de la vida humana (Husserl, 1997):

¿Qué valor podrían tener los objetos si nosotros pasáramos indiferentes frente a ellos, si no produjeran en nosotros ningún goce, satisfacción, si no los deseáramos ni pudiéramos desearlos? [...] ¿cómo sabríamos que existen tales valores si estuvieran condenados a mantenerse fuera de la esfera de las valoraciones humanas? (Frondizi, 1974, p. 28)

Estos son algunos de los interrogantes que un fenomenólogo husserliano se haría para encontrar argumentos en contra del objetivismo positivista extremo; ¿de qué serviría, pues, que algo tenga valor si está fuera del alcance del sentido, utilidad y concepción humana?

Bajo esta perspectiva, los derechos humanos, o sus equivalencias (ya habrá explicación sobre este particular), se basan en el entendimiento fenomenológico, ya que estos forman parte de la intencionalidad de la vivencia humana y no tienen una existencia sin intencionalidad (Husserl, 2002).

Es preciso aclarar que toda acción humana tiene un móvil, y siendo los derechos humanos y sus equivalencias producto de la intencionalidad humana, la interrogante que surge es: ¿cuál es ese móvil que incentiva su manufacturación?; “el memorable ejemplo de Malebranche7 recordará siempre la necesidad de recurrir a la intervención directa y permanente de una acción sobrenatural, siempre que se intenta remontarse a la causa primera de cualquier suceso” (Comte, 1999, p. 72). En este sentido, para un teólogo intelectual, remitir toda justificación de acción humana a cánones teocentristas formará parte de su sentido vital. Sin embargo, las ideas de Malebranche, así como de algunos otros, i. e., Tomás de Aquino, tienen un sentido lógico respecto a la etiología de los derechos humanos o sus equivalencias, en virtud de que los presupuestos estructurales de estos son un sistema de valores construidos de alguna determinada manera y que, a su vez, este sistema se encuentra pre-constituido por estandarizaciones teológicas.

Algunas culturas, como la islámica (la cual se verá más adelante), se han quedado, en gran medida, en ese estadio teológico como sustrato principal en su sistematización axiológica, mientras que otras, como por ejemplo algunos pueblos indígenas americanos, han articulado a sus creencias religiosas en conjunto con sus parametrizaciones morales en dicha construcción de valores. Este binarismo cimentador (teología y moral), aunado a un bagaje de supuesta razón, eficacia, eficiencia y consecución de determinados objetivos, han sido los suministros pre-políticos que han posibilitado la obra del Estado (constitucional) de derecho como última forma de organización sociopolítica que se conoce en Occidente; da cuenta de ello la ética kantiana (ética racional), cuyo imperativo categórico (Kant, 2007b, p. 42), que tiene mucha inspiración en la ética y la moralidad católico-cristiana, se forja como fundamento de la dignidad humana8, la cual constituye el núcleo de los derechos humanos occidentales.

Lo anterior configura lo que aquí se ha denominado la tríada nutricional o fundacional de los derechos humanos y sus equivalencias. Dicha tríada está constituida por las dimensiones teológica, moral y racional (racionalidad y razonabilidad). Al respecto, un debate interesante sobre la preponderancia influencional que ha tenido (o debería tener) alguna de estas dimensiones en la instauración del Estado de derecho, y en consecuencia, en la prefiguración de los derechos humanos y sus equivalencias, se dio en el 2004, en la Academia Católica de Baviera, entre Habermas y el ex papa Ratzinger.

Habermas, por un lado, partía de una idea moral-racional (discursivo-comunicativa plural), en la que afirmaba que el Estado de derecho se puede sostener sin la necesidad de tener influencia religiosa, escenario que, extrapolado a la lógica de los derechos humanos sería equivalente a decir que la construcción de estos puede ser perfectamente posible sin la influencia de categorías ideologías afines a la religión. Esto es, la fundamentación sustantiva de determinados derechos o sus equivalencias puede justificarse secularmente, por conducto de la razón práctica, bajo el amparo de un universalismo con enfoque diferenciado de los distintos estratos y sectores sociales. Se habla aquí de un esquema dialógico, dinámico y dialéctico de manufacturación de los asuntos de interés público, entre ellos, los derechos humanos y sus equivalencias. Esto apunta a entender que, en su filosofía, Habermas afirma que la edificación sistémica de valores puede diseñarse a partir del diálogo racional y plural de la comunidad sociopolítica más allá de estímulos teológicos, incorporando, desde luego, la visión de los creyentes y de los no creyentes en una plataforma simétrica, lo que posiblemente se podría denominar como una especie de post-secularismo (Habermas y Ratzinger, 2008, pp. 9-33).

Sin embargo, es precisamente este post-secularismo lo que posibilita una interacción igualitaria entre creyentes y no creyentes, entre creyentes de distintas creencias y, en general, a toda la comunidad, independientemente de su subjetividad particular. Incluso, en este contexto post-secular, “[...] una cultura política liberal puede incluso esperar de los ciudadanos secularizados que participen en los esfuerzos para traducir aportaciones importantes del lenguaje religioso a un lenguaje más asequible para el público general” (Habermas y Ratzinger, 2008, p. 33). Como ejemplo de esto se puede recurrir a Kant, quien, como ya se mencionó, construyó a partir de su imperativo categórico el fundamento ontológico racional de la dignidad humana en el contexto Occidental, cuyo arquetipo tuvo una profunda influencia de la moral y ética católico-cristiana (y de otras órdenes religiosas). Da testimonio de ello, entre otras, (i) la máxima que reza: el hombre fue hecho a Imagen y Semejanza de Dios9, lo cual implica que, al ser la especie humana la privilegiada de la creación, su valor es mayor al de otras especies y, en consecuencia, la idea de dignidad es, precisamente, un componente exclusivo del humano; (ii) la obligación de tratar al pobre como igual para no afrentar al Creador (La Biblia, Reina Valera, 1960, Proverbios 14:31); (iii) el mandamiento de no matar (La Biblia, Reina Valera, 1960) como parte de lo que ahora ha sido juridificado como derecho a la vida y la imposibilidad de interrumpirla; (iv) lo inaceptable de hacer excepción de personas (La Biblia, Reina Valera, 1960, Proverbios 28:21), es decir la lógica de la no discriminación como derecho, y (v) se subraya la importancia del amor mutuo y la solidaridad social (amad a todos, amad a los hermanos) (La Biblia, Reina Valera, 1960, 1 Pedro 2:17).

Estos han sido solo algunos de los versículos bíblicos que han sido fuente primaria para la sistematización de un esquema de valores que, ya racionalizado (en este caso por Kant), derivo en el fundamento ontológico de lo que ahora, en Occidente, es entendido como dignidad humana, como aquel núcleo que debe ser blindado por los derechos humanos.

La legitimidad pre-política del Estado de derecho y de los derechos humanos propuesta por Habermas es pre-jurídica e innecesariamente jurídica. Dicha propuesta se sustenta sociológicamente a través de una razón práctica y metodológica de interacción social; una especie de ética basada en la acción comunicativa, es decir, una ética del discurso, cuya máxima consiste en cimentar el valor y la validez de los presupuestos prescriptivos y los juicios morales por medio del diálogo, del discurso y de la argumentación de toda la comunidad sociopolítica (Habermas, 1987). Estos planteamientos no desconocen la intervención de los presupuestos teológicos, ya que se debe recordar que gran parte de los argumentos racionales utilizados en la construcción democrática de la organización sociopolítica son de origen religioso. Sin embargo, lo que Habermas señala es que estos argumentos no pueden ya formar parte del diálogo que intenta justificar determinadas decisiones de incidencia pública. Es decir, se reconoce el proceso unificador de la religión, pero el diálogo posterior debe ser racional y secular, se habla entonces de una posición post-teologista.

Este suministro moral-racional de los derechos humanos y sus equivalencias busca evitar “la transformación de los ciudadanos de sociedades liberales prosperas y pacificas en mónadas aisladas, guiadas por su propio interés, que utilizan sus derechos subjetivos como armas las unas contra las otras” (Habermas y Ratzinger, 2008, pp. 20-21). En otras palabras, no se trata de una apología sobre blindar acciones perniciosas a la comunidad mediante la esfera de derechos o su equivalencia.

Por su parte, Ratzinger defendió la postura teológica como sustrato principal en la construcción de sistemas de valores, cuya posterior transformación se refleja en el actual entendimiento occidental de los derechos humanos. Cabe aclarar que este proceso es un elemento común con otras culturas no occidentalizadas (la construcción de sistemas de valores por conducto de algún tipo de creencia teológica). Estas ideas son cercanas a los planteamientos de Küng en su ética universal, cuyo principal componente es la armonización social a través del diálogo inter religioso y religioso-secular, así como la imposición de mínimos necesarios cimentados por las máximas de respeto y reconocimiento de la otredad derivadas de atmósferas teológicas (Küng, 2002).

Ratzinger parte de una moral teológica, señalando incluso que el poder público debe someterse al derecho, pero el contenido del derecho debe contar con presupuestos religiosos para asegurar su justicia, debido a que, sostiene Ratzinger, toda unidad social es posible si y solo si se subsume a cánones religiosos. Asimismo, el obispo emérito señala que hay valores permanentes que brotan de la naturaleza del hombre y que, por tanto, son comunes a todos los que participan de dicha naturaleza (Habermas y Ratzinger, 2008, pp. 37-40).

Es importante señalar que el mismo Ratzinger es crítico de sus propias posturas religiosas, ya que ha expuesto públicamente que la religión también ha sido un elemento legitimador para construir falsos universalismos y estimular la intolerancia por medio de su fundamentalismo. Así mismo, el obispo emérito también ha sido un crítico de la razón, al señalar que esta ha fungido como catalizadora de grandes desgracias humanas que han atentado contra la vida como elemento universal de respeto, poniendo como evidencia a la bomba atómica y a las operaciones militares racionalizadas. Es frente a esta inteligencia que Ratzinger propone una especie de check and balance entre la religión y la razón, es decir, busca que la razón limite los fundamentalismos radicales de la intolerancia religiosa, pero a su vez señala que la religión deberá supervisar y limitar a la racionalidad instrumental siempre que quebrante los mínimos necesarios que posibiliten el libre desarrollo de la vida humana.

Finalmente, para Ratzinger, la construcción justa de la forma de organización sociopolítica y, en consecuencia, de un determinado entendimiento, alcance y comprensión de los derechos y sus equivalencias debe partir, al menos en Occidente, de la armonización y recíproca retroalimentación de los dos grandes componentes de la cultura occidental: la razón ilustrada y la fe católico-cristiana.

Todo el andamiaje anterior permite concluir que la raíz fenomenológica de los derechos humanos y de sus equivalencias se da a través de la concatenación y la prelación de una trilogía fundacional (dimensión teológica, moral y racional) de un determinado sistema de valores edificado por una comunidad sociopolítica particular que, al ser importante para su natural y cabal desarrollo cultural, se buscan formas de hacerlos realizables. “Se puede demostrar así plenamente, cuan largo tiempo ha debido resultar indispensable el espíritu teológico para su combinación permanente con las ideas morales y políticas” (Comte, 1999, p. 73).

Inducción lógica. Los derechos humanos y sus equivalencias

A continuación, se abordarán, tópica y sistemáticamente, las equivalencias de los derechos humanos. Por ello, se acudirá a algunos elementos de la lógica y la filosofía analítica. Para Frege, la justificación lógica de que X = X sea equivalente a X = Y es que entre ambas expresiones se fundamente una “relación inducida por la conexión de cada uno de los signos con la misma cosa designada” (Frege, 1984, p. 52). Esto quiere decir que Y no es X en tanto estricta igualdad óntica, sino que su equivalencia se da en función de los procesos de internalización y subjetivación del ser cognoscente (la representación); estadio que lleva a entender que entre X y Y existe una relación de equivalencia de entendimiento cognitivo (el sentido referencial que se les da a ambas expresiones). Y, en sentido inverso, el autor agrega que la “distinción puede darse únicamente en el caso de que la diferencia de signos corresponda a una diferencia en el modo de darse lo designado” (Frege, 1984, p. 52).

Este diseño lógico tiene cabida en el alcance de los derechos humanos, porque si se comprende que X representa a una cultura sociopolítica determinada, e Y personifica un entendimiento terminante de los derechos humanos, se puede vislumbrar que, desde el formalismo lógico, Y siempre será Y si, y solo si, lo que representa Y refiere a un mismo sentido por parte de X (Y = Y = X construye de igual manera siempre a Y), esto es, desde la óptica sustantiva derivada de la complejidad de las sociedades contemporáneas, Y puede cambiar de sustancia en la medida en que esta representación semiótica sea llenada de categorías, valores, principios y perspectivas distintas. Lo que se intenta explicar es que Y es Y en la medida en que su configuración sustantiva (dada por el otorgador de sentido [ser pensante, es decir, X]), sea siempre la misma. Asimismo, es importante señalar que la referencia Y puede verse alterada por su propia referencia interna y no solo a partir del sentido determinado que X le dé a Y.

En este contexto, X es el sentido o intención (acción humana de la comunidad sociopolítica), al tiempo que Y es la referencia (los derechos humanos o su equivalencia), es decir, el receptor del sentido que le da una determinada representación; esto es una especie de relación entre sujeto(X)-objeto(Y) que posibilita el desarrollo de una idea determinada (representación). Es importante aclarar que, por lo que hace al objeto(Y), existen dos tipos de él. Por un lado, los objetos que cuentan con autonomía referencial (objetivismo axiológico), regularmente dados en la naturaleza sin la necesidad de la intervención humana, i. e., un árbol, una montaña, etc., y por otro, aquellos con heteronomía referencial, la cual es dada por el sujeto(X) (subjetivismo axiológico), escenario que actualiza su vigencia en lo tocante a los derechos humanos o su equivalencia.

Se quiere decir, bajo los cánones del subjetivismo axiológico, que X, además de darle un sentido determinado a Y, también construye, previo a ese sentido, lo que Y es. Y, en cuanto concepto vacío, puede ser todo y nada a la vez, hasta en tanto X no le dé su sentido y referencia que, fusionado, genera una representación. En este caso, X (comunidad(es) sociopolítica(s), reconociendo su pluralidad de existencia) construye a Y, es decir, cimienta la noción primera de lo que son los derechos humanos o su equivalencia. En otras palabras, la comunidad ejerce un primer transcurso de conceptualización, lo que para Bunge es el inicio del proceso de cientificidad de algo (Bunge, 2004, p. 41).

Ahora bien, esa primera conceptualización carece de absoluto, no solo en términos de edificación e identificación lingüística, sino también en cuanto a su inicial abstracción. En Occidente se tiene una cierta claridad sobre la noción de los derechos humanos, no obstante, eso no implica que en otros saberes y otras cosmovisiones la noción sea entendida tal y como se comprende en la latitud occidental, obviando que esta distinción va más allá del formalismo lingüístico-cultural10.

Esta construcción inicial de entendimiento que hace X puede sistematizarse en dos sentidos: (i) en el etiquetamiento conceptual (y para algunos en el encuadramiento científico) de lo que son los derechos humanos, teniendo como presupuesto estructural un sistema de valores construido de alguna manera y que, en el contexto del Estado de derecho, necesitan ser positivizados (codificados) para ser exigibles y justiciables (Y 1 ), y (ii) en un etiquetamiento conceptual distinto al de los derechos humanos, pero cuya noción comparativa derive en entender que existe una equivalencia con dichos derechos (todo esto extrapolando el saber Occidental al no Occidental), esto es, en la lógica rawlsiana, un entendimiento racional y razonable de lo que es la justicia a partir de un sistema de valores (Rawls, 1993), el cual es manufacturado por el ser en sociedad y definido por sus propias estandarizaciones morales (Y 2 ).

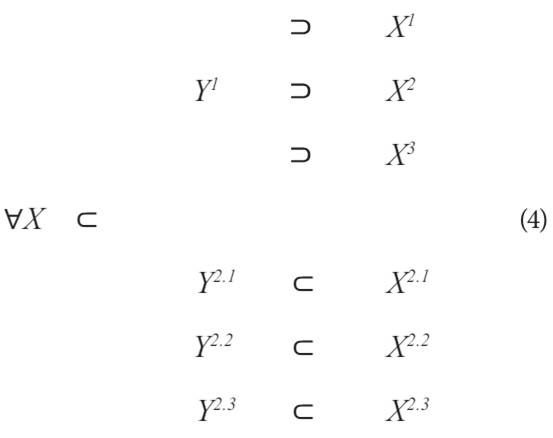

A manera de acercamiento a una matriz indicadora, lo anterior puede expresarse de la siguiente manera mediante signos (símbolos) lógicos11:

∀X ⊂ Y 1 y ∀X ⊂ Y 2 12 (1)

Ahora bien, Y 2 no debe verse como una tajante categorización homogeneizada, ya que solo representa una posición distinta a la inteligibilidad Occidental y Oriental de los derechos humanos, pero cuya variación interna es igual de profunda que la externa. Para ejemplificar, existen muchas comunidades indígenas en América Latina cuya gradualidad de occidentalización es distinta y cuyos sistemas de valores (manifestado a través de sus usos y costumbres) son distintos, pero que comparten la inexistencia conceptual y lingüística de lo que los occidentales y algunos orientales comprenden como derechos humanos; esto otorga elementos explicativos para afirmar que el contenido de Y 2 es variable en función de la diversidad cultural y de la multiplicidad de sistemas prescriptivos internos existentes, pero que el elemento que las subsume como conjunción es, precisamente, la inexistencia conceptual de derechos humanos, junto con la existencia de su equivalencia (intentando insertar el pensamiento occidentalizado al no occidentalizado).

∀X ⊂ Y 2 ⊂ Y 2∞ 13 (2)

Esto quiere decir que, insertos en el pensamiento no occidentalizado, la variación cultural, además de ser interna (diversidad de sistemas normativos no occidentalizados i. e., todas las culturas indígenas), también es externa frente a la propia cultura occidental, oriental, islamita, entre otras; lo cual, en este primer acercamiento, permite confluir en que la determinación de la equivalencia de los derechos humanos va a ser diametralmente distinta.

Por lo que hace a la lógica estructural de Y 1 (∀X ⊂ Y 1 ), la construcción inicial es homogeneizada, es decir, para aquellas comunidades sociopolíticas que adoptan la terminología de derechos humanos (en su diversidad lingüística), el entendimiento formal-procesal parece ser el mismo en cuanto a que se construye a partir de una sistematización de valores y de similares ponderaciones de coercitividad en su salvaguarda, exigibilidad y capacidad de justicia; por lo que su diversidad se da al momento en que se le otorga sentido a dicha referencia, es decir, la idea de derechos humanos puede ser común entre las culturas que así conceptualizan parte de sus sistemas de valores. Empero, la diferencia radica en el sentido en que estos se entienden y la forma en que el propio sentido les dota de contenido teórico, metodológico y práctico. Esto último puede quedar formalizado de la siguiente manera:

∀X ⊂ Y 1 ⊃ X ∞ (3)

Esto indica que Y 1 , en cuanto construcción inicial de X, queda naturalmente subsumida a su determinación cognitiva, al tiempo que, en un segundo momento, también se acota al sentido o sentidos que X pueda darle, y es esta última determinación la que va a diferenciar las perspectivas, el contenido, el entendimiento y los derechos humanos de una determinada sociedad. Reformulando, la comunidad sociopolítica construye una primera idea de los derechos humanos (encuadramiento conceptual), pero el sujeto X no culmina su labor de abstracción allí, sino que, posterior a este primer proceso, viene un segundo, el darle sentido a la referencia Y ya construida. Con esto se quiere decir que la labor de X es dual; por un lado, construye a Y (referencia, el objeto), y por otro, determina el sentido o la intención que se internaliza y se hace inteligible para el ser pensante en sociedad. Partiendo de esta premisa, es prudente señalar que existe una larga y profunda variedad de sentidos que se le puede dar a una terminante referencia ya construida que, como ya se vio, incluso la construcción de la referencia es múltiple cuando se habla de la equivalencia de los derechos humanos.

En síntesis, esta noción dual está compuesta, por un lado, por la idea franca de los derechos humanos, en la cual X los construye, pero a su vez, X, en un segundo momento, determina su contenido a partir de un categórico entendimiento de su sistema de valores; y, por otro, el campo semántico de sus equivalencias, donde se construye una noción paralela de los mismos, y que dicha idea determina a su vez el contenido de ese entendimiento. Esto es, X construye la idea suministrada por un sistema de valores compuestos por la trilogía fundacional ya apuntada, idea que moldeará sus alcances y contenido. En consecuencia, algunas conjeturas derivadas de esta dualidad son: (i) existen derechos humanos y sus equivalencias, pero estas equivalencias, no por no ser derechos, son menos importantes o garantistas de la esencia humana; (ii) existe una pluralidad de entendimiento de los derechos humanos y sus equivalencias, lo que determina sus alcances, límites, exigibilidad y capacidad de justicia, y (iii) los derechos humanos y sus equivalencias son pluri-interpretables, es decir, no existe una única interpretación ni entendimiento de los mismos.

El universalismo de los derechos humanos: algunas notas transoccidentales

En The Clash of Civilizations (1993), Samuel Huntington realiza una crítica directa a la ortodoxia liberal-capitalista consagrada en los planteamientos de Fukuyama, quien en su texto El fin de la historia (1989) manifestó que, al fenecer la Guerra Fría, el mundo sería homogéneo y con horizontes comunes en su andar respecto a la economía política y el enfoque ideológico que daba sentido al quehacer social (Fukuyama, 1989). “Tras dos siglos de enfrentamientos ideológicos, entre el pensamiento liberal y el totalitario, el primero habría vencido y solo tropezará en lo sucesivo con enemigos menores, de origen nacionalista o religioso” (García, 2010, pp. 7-8).

Esto último es lo que precisamente Huntington critica, en virtud de que, si bien la pugna por establecer un sistema económico universal había medianamente terminado, no menos cierto era que “reducir las alternativas a dos resulta ampliamente simplificador y nada podemos decir de teorías emergentes como el indigenismo, el islamismo, y el propio ecologísmo como ideologías políticas en formación” (García, 2010, pp. 10-11). Por ello, él identifica otras variables de control como elementos que, potencialmente, diluirían la idea del fin de la historia de las ideologías y, en consecuencia, polarizarían a la sociedad; consideraciones que explicativamente harían inteligibles los conflictos del nuevo orden mundial. Se refería a la civilidad y la cultura.

Es mi hipótesis que la fuente fundamental del conflicto en este nuevo mundo no será primordialmente ideológica ni económica. Las grandes divergencias entre la humanidad y la fuente dominante de conflicto serán culturales. Las naciones-Estado continuarán siendo poderosos actores de los asuntos mundiales, pero los conflictos principales de política global ocurrirán entre las naciones y grupos de diferentes civilizaciones. El choque de las civilizaciones dominará la política mundial. Las líneas de quiebre entre las civilizaciones serán los frentes de batalla del futuro. (Huntington, 1993, p. 22)

Para Samuel...

La última fase en la evolución del conflicto en el mundo moderno estará caracterizada por la confrontación entre civilizaciones […] ya que ahora tiene mucho más sentido agrupar a los países no en términos de sus sistemas políticos o económicos, o en términos de su nivel de desarrollo económico, sino más bien en términos de su cultura y civilización. (Huntington, 1993, p. 23)

Por su parte, García, en concordancia con Huntington, apunta que:

Frente a este análisis y ese futuro desolador que nos ofrece Fukuyama: Junto al ocaso de este universo ‘campista’ -el de los ‘campos’ o polos: USA vs. URSS- está emergiendo con celeridad inusitada un nuevo mundo de personajes inéditos, de “nacionalidades sin historia” -hasta ayer ignoradas y discriminadas-, de sectores y de clases sociales, viejos y nuevos, que en distintos niveles y escenarios pugnan por el derecho a ser considerados ciudadanos con plenitud de derechos. (García, 2010, p. 8)

Este estadio de resistencia y revolución ha generado un profundo proceso de des-occidentalización para dar paso a la hinduización, asiatización y reislamización; esta última tendencia a través, paradójicamente, de la replicación de formas occidentales al instrumentar e instaurar una declaración de los derechos en el islam.

A este respecto, gran parte de los desacuerdos que tenía la comunidad islamista con la declaración occidental de 1948 (Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU), era la instauración de un centrismo distinto al suyo, que daba sentido al quehacer humano, dado que la lógica de la declaración occidental está basada en un antropocentrismo heredero de la modernidad (antropocentrismo que se transformó en tal después del teocentrismo cristiano del medioevo); siendo que en el ideario cultural del islam, el centrismo que construye sus subjetividades es el teocentrismo sustentado en el profeta Mahoma.

Explicativamente, sirve entender cómo es que la razón instrumental occidental (Horkheimer, 1973)14 ha generado un proceso en que el humano cosifica al humano, es decir, una operación donde el humano se convierte ya en un producto de otros humanos. En consecuencia, la creación divina del humano queda superada bajo esta lógica antropocéntrica radical; este es el enfoque epistemológico donde radica el desacuerdo islámico respecto a la declaración de 1948; así lo expresa Abul A'la Maududi:

No es competencia humana el decidir el alcance y propósito de nuestra existencia, o establecer siquiera los límites de nuestra autoridad secular. Nadie tiene el derecho de tomar estas decisiones por nosotros. Este derecho pertenece exclusivamente a Dios. El principio de la Unicidad de Dios priva de todo sentido al concepto de la soberanía legal y política de los seres humanos. Ningún individuo, familia, clase o raza puede ponerse por encima de Dios. Solo Dios es el legislador y sus mandamientos constituyen la ley del islam. (‘A'la Maududi, 1981, p. 9)

La expresión gramatical Al·lahu-àkbar (Dios es el más grande) representa con mucha claridad lo explicitado. “Solo Él [Dios-Allah] es el dador de la Ley Suprema”15, “solo Él es la última soberanía”16, “todas las leyes hechas por el hombre deben ser consistentes con la Ley Suprema de Dios y todas las autoridades humanas deben estar subordinadas a su autoridad divina. Allah no tiene socios en su autoridad legislativa suprema”17 (Hussain, 2013, p. 7).

Véase, pues, que la expresión de Ley Suprema en el contexto islámico, a la luz del entendimiento jurídico-político occidental, anadialécticamente refiere a lo instaurado como constituciones políticas. De ahí que los islamistas edifiquen su moral a partir de un teocentrismo y no de un antropocentrismo. El antropocentrismo posibilita que la obra humana guíe a la humanidad, el teocentrismo islamista no; la obra humana no puede regir a la humanidad, porque esa labor está estrictamente reservada para Dios-Allah. Sin embargo, como parte de la armonización occidental a este respeto, se podría decir que, si el hombre se puede construir a sí mismo y diseñar orquestalmente sus límites de organización sociopolítica, no es porque vaya en contra de la divinidad, sino que, en reconocimiento de su intelecto dado por el Arquitecto Universal, es que hace uso de él.

Así pues, es como gran parte de las explicaciones teológicas han caído en desuso entre los occidentales (Comte, 1999, p. 73), y es la principal bisagra articuladora que distancia a occidentales e islámicos en el contenido, entendimiento, comprensión, asimilación operación, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos.

Este ilustrativo ejemplo permite, embrionariamente y a través de una inferencia lógico-inductiva, determinar que la complejidad de la(s) sociedad(es) no solo es dimensional-disciplinaria, sino también gradual y contextual.

Dimensional-disciplinar porque va más allá del análisis unívoco que se pueda hacer de las sociedades a partir de una sola disciplina (en el caso de Fukuyama, por poner un ejemplo, se habla de la económico-política [el capitalismo como vencedor]), ya que existen otras dimensiones como la cosmovisional, cultural, moral, teológica, entre otras. Gradual en función del nivel (grado) de realización de la dimensión disciplinar, es decir, el capitalismo como vencedor en la pugna de ideologías no puede ser el mismo en su forma de construcción, actuación, ejecución y obtención en todos y cada uno de los Estados nación que componen el argot internacional. Así, la manera gradual de operacionalizar el capitalismo en un país pobre latinoamericano no es la misma que en un país desarrollado en términos económicos de la Europa continental, dando por sentado que todos los países estuvieran insertos en la dinámica capitalista. Otro ejemplo en este sentido es que existen sociedades cuyo grado de religiosidad católico-cristiana es mayor en unas que en otras. Asimismo, una cultura no puede ser homogénea en términos absolutos, existen grados de cohesión cultural, pero difícilmente existe la homogeneidad cultural; en los países latinoamericanos, a pesar de tener su propia cultura, cada uno de ellos debe coexistir con otras muchas culturas gestadas en función del indigenismo, del mestizaje, de los sectores afro, entre otros.

En lo tocante al enfoque contextual, es evidente que dos sociedades alejadas geográficamente, muy a pesar de tener estandarizaciones morales y culturales similares, recibirán, en alguna medida, influencia de un contexto geográfico de desarrollo en la construcción de sus subjetividades, la cual será disímil una con otra. No se hace referencia a un determinismo geográfico, pero sí a un condicionismo geográfico.

Con esto queda claro que la complejidad de las sociedades contemporáneas es profunda e inacabable, ya que existen un sinnúmero de variables composicionales , intrínsecas a estas, que las van alejando unas con otras, escenario que complejiza lo ya complejo de estas y, por tanto, construye ideas diametralmente distintas de los derechos humanos y sus equivalencias en virtud de que sus orígenes, su justificación de instauración, la cimentación de un sentido, de una referencia, de un contenido, de sus alcances, de sus límites, de su exigibilidad y justiciabilidad son hondamente distintos.

“Por tanto, el «mundo» no puede considerarse como una realidad «perfecta» ya dada, sino que la interacción con el sujeto produce nuevas realidades que no están ya dadas previamente a la constitución por parte de los sujetos y las instituciones constituidas por estos” (García, 2010, p. 15). Es decir, para gestionar la pluralidad de realidades sociales, se debe partir, en principio, de su reconocimiento, no intentando reducir lo diferente a la nada (antropoemia) o forzarlo a lo igual (antropofagia) (Lévi-Strauss, 1988, p. 378); ya que lo universal no es sino una centralidad discursiva perniciosa para la democracia y el pluralismo en el contexto de las sociedades contemporáneas.

Reflexiones finales

Los derechos humanos, al ser una intencionalidad de la subjetividad humana, pluralizan exponencialmente su contenido inteligible. Esto debido a que la subjetividad humana se manifiesta materialmente en subjetividades humanas, es decir, fenoménicamente no existe una mera subjetividad humana, ya que esto implicaría pensar que existe una homogeneidad cultural, moral, teológica, racional y social de esta especie. En esta dinámica, hablar de derechos humanos como producto de las subjetividades humanas representaría una óptica sesgada y acotada al entendimiento Occidental del globo. Es por ello, que, desde una lógica incluyente, hablar de derechos humanos involucra, imperativamente, hablar de sus equivalencias.

Los derechos humanos y sus equivalencias son la representación ortodoxa de un sistema de valores. Es decir, se parte de una determinada comunidad sociopolítica que construye su estructura axiológica en función a sus cánones morales, teológicos y racionales, la cual, al ser importante para esta comunidad, necesita ser salvaguardada de alguna manera. Por ejemplo, en el contexto Occidental, la forma de hacer realizable esta salvaguarda axiológica es en función del Estado de derecho y sus instituciones.

Este último testimonio, como bien quedó precisado, solo es aplicable a la inteligibilidad de los derechos humanos occidentales. Sin embargo, no todo es ni debe ser de esa manera. El querer imponer esa racionalidad a otros saberes solo implicaría la violentación del otro.

Es bajo esta perspectiva que los bagajes por los cuales existen los derechos humanos son tan variados como concepciones de derechos humanos o equivalencias de estos existan. Este entramado argumental erige un importante sentido en un contexto donde la pluralidad cultural es profunda, como en los países latinoamericanos. Quizá, en países mayormente homogéneos como los europeos continental-occidentales, esta visión plural no tenga mucha relevancia, pues, al ser medianamente homogéneos, su entendimiento común de los derechos no necesite reconocer una pluralidad de entendimientos.

Finalmente, si se habla de una ética universal, esta tiene que ser aquella que posibilite la existencia de todas las éticas posibles, y no aquella ética que niega a las demás éticas a través de su propia imposición.