Introducción

La evaluación psicológica en general, más que un conjunto de actividades o una aplicación de herramientas, es una disciplina. Según Fernández- Ballesteros (2003), constituye una rama de la psicología que se ocupa del estudio científico del comportamiento de un sujeto con el fin de describir, clasificar, predecir, explicar o controlar tal conducta. Estos procesos de evaluación suelen ser aplicados de manera transversal en los diferentes campos de la psicología, siendo uno de estos el forense, caso para el cual el psicólogo actúa en el rol de perito, es decir, como experto que no solo aclara las conductas punitivas, sino que determina la participación de los actores y evalúa consecuencias de acuerdo con los protocolos establecidos para este fin, entre otros elementos (Celedón-Rivero y Brunal- Vergara, 2012; Echeburúa et al., 2011).

En Colombia se cuenta con un centro único del sector privado encargado de ofrecer servicios periciales como auxiliar de la justicia, llamado Centro de Estudios en Derecho y Salud (Cendes) de la Universidad CES (Medellín, Colombia). Desde el 2002 el centro ha recibido más de 15 000 solicitudes de dictámenes en las distintas áreas de las ciencias de la salud. Para el 2017 se dio respuesta a 782 solicitudes; para el 2018, a 664, y para el 2019, a 614. Se trató de dictámenes periciales en diferentes especialidades de la salud, no solo para la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, sino para otros lugares del país, como Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Huila, Quindío, Risaralda, Santander, San Andrés y Providencia, Valle del Cauca y Bogotá D. C. (Toro, 2013).

Las solicitudes de dictámenes psicológicos y psiquiátricos pueden clasificarse según el sujeto a evaluar (víctimas, victimarios, familiares). Por su parte, desde el punto de vista del área del derecho se puede solicitar el peritaje para procesos penales, civiles, administrativos, laborales, entre otros. Específicamente para la evaluación de víctimas, la participación de psicólogos y psiquiatras forenses puede estar encaminada a la valoración del testimonio, el estado psicológico, los procesos cognitivos o el daño que sufren las personas en su salud mental a partir de un hecho.

Al hablar de daño, se entiende que este no solo puede ser psicológico, sino de otros tipos, como moral, psíquico, a la vida de relación, al proyecto de vida, colectivo o psicosocial (Cartagena y Moratto, 2018), que afectan la estructura física y mental del individuo, así como su entorno social, laboral y familiar.

Con respecto a la evaluación de presuntos agresores o victimarios las solicitudes pueden estar más encaminadas a establecer el estado psicológico al momento de realizar las acciones, establecer criterios de inimputabilidad, definir criterios de personalidad para cumplir ciertos perfiles de delitos, entre otros. En la evaluación a familiares se busca determinar las afectaciones del hecho ocurrido, siendo víctimas indirectas, por lo que en algunas áreas del derecho es importante para la reparación del daño sufrido.

El resultado de un proceso de evaluación psicológica o psiquiátrica forense se consolida en un informe pericial, que opera como medio de prueba a través del cual un perito aporta al proceso los datos necesarios para valorar mejor la naturaleza de los elementos involucrados.

Respecto a la regulación legal de la prueba pericial en Colombia, la Ley 1564 de 2012, reformada por la Ley 2080 de 2021, determina las condiciones que todo dictamen debe cumplir, indicando aspectos como claridad, precisión, exhaustividad y detalle (art. 226). Además, dicho marco normativo determina la explicación de los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, así como los fundamentos técnicos, científicos o artísticos relacionados. Estos lineamientos son generales para la elaboración de un informe pericial y la actuación del perito. No obstante, cada una de las áreas del derecho cuenta con un código que regula dichas actuaciones, como en los casos de las áreas penal y civil.

En los informes periciales se describen cuestiones, situaciones y circunstancias relacionadas con un hecho dañoso o traumático. Dicha información se obtiene por medio de diversas fuentes y herramientas de evaluación forense (Echeburúa et al., 2011). Para el caso bajo estudio los psicólogos y psiquiatras, si bien no cuentan con un formato único de uso obligatorio, sí deben considerar los lineamientos instaurados en el Protocolo evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF, 2009), y las directrices del Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic), en los cuales se señalan la consideración de los objetivos de dicha evaluación, los elementos específicos para la entrevista y el examen mental, las características según diferentes tipos de modalidad procesal y la descripción del procedimiento. De manera específica, para la elaboración del informe pericial o dictamen psiquiátrico o psicológico forense se detallan como componentes los siguientes elementos: encabezamiento, técnicas utilizadas, motivo de la peritación, identificación, hechos investigados según información allegada por el solicitante de la pericia, versión de los hechos del entrevistado, historia familiar, historia personal, antecedentes específicos, examen mental, análisis, conclusiones, nombre y firma. Adicionalmente, se cuenta con algunas guías para la elaboración de informes psicológicos en el área forense, como la Guía para la evaluación del daño en la salud mental (Cartagena y Sánchez, 2022), la cual ofrece no solo el marco conceptual y legal del proceso de evaluación, sino los requerimientos del informe escrito y los pasos para su elaboración.

En este sentido, el presente estudio tuvo como objetivo analizar los informes periciales en psiquiatría y psicología realizados en el Cendes entre 2011 y 2020, solicitados por instancias públicas y privadas, para dar respuesta a la pregunta problema: ¿Cuáles son las características sociodemográficas, metodológicas y diagnósticas presentes en los informes periciales en psicología y psiquiatría realizados en el Cendes? Todo ello para contribuir con un panorama actual que permita la caracterización no solo de las personas que consultan, sino de los manifiestos, es decir, la calidad de los dictámenes periciales en función del impacto en el proceso legal que estos representan, debido a que las posibles falencias podrían afectar la toma de decisiones legales.

Método

Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos se optó por un enfoque cuantitativo que permitiera la recolección de datos basados en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de probar hipótesis o teorías. El alcance del estudio fue descriptivo con intención analítica, debido a que se buscó especificar las características del objeto de análisis mediante la descripción de las tendencias del grupo poblacional y su consecuente análisis. En relación con la dimensión temporal de la investigación se trató de un estudio transversal, ya que la información se recolectó en un único momento. A su vez, se contó con un diseño retrospectivo, reconstruyendo las relaciones del fenómeno a partir de las variables dependientes (Hernández et al., 2014).

Participantes

Se tomaron los datos obtenidos en los informes periciales del Cendes realizados por psiquiatras y psicólogos, solicitados con el fin de establecer afectaciones en la salud mental por diferentes áreas del derecho entre 2011 y 2020, sumando un total de 145 registros.

Procedimiento

Para la recolección y el manejo de datos se contó con el aval del Cendes y el Comité de Ética en Investigación en Humanos de la Universidad CES. La información fue recolectada por auxiliares de investigación previamente capacitados, quienes firmaron cláusula de confidencialidad, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 8430 de 1993 (Ministerio de Salud, 1993) y la Ley 1090 de 2006 (Ministerio de la Protección Social, 2006). Se recolectó información sociodemográfica del evaluado (edad, estado civil, hijos, ocupación, nivel de escolaridad, tipología familiar y antecedentes psicológicos, psiquiátricos, toxicológicos, médicos y familiares) y se recogieron aspectos metodológicos del informe (profesión del perito, estudios posgraduales, área del derecho, uso de documentos complementarios a la entrevista, uso de pruebas psicométricas, entrevista, marco teórico, conclusiones y anexos) e información diagnóstica (diagnóstico realizado, uso de manual diagnóstico y afectaciones en las áreas de vida). Esta información fue sistematizada en una base de datos en Excel previamente construida por el equipo de investigadores. Se excluyeron datos que evidenciaran la identidad de los usuarios.

Análisis estadístico

Se procedió a un análisis univariado mediante el software SPSS Versión 21.0.0, licenciado por la Universidad CES. A las variables cualitativas se les calculó la distribución de frecuencia absoluta y porcentual, y a las cuantitativas, los estadísticos descriptivos (tendencia central, posición y dispersión). Adicionalmente, se elaboraron tablas cruzadas sobre la distribución porcentual de las características metodológicas del informe (uso de entrevista, uso de pruebas psicométricas, uso de clasificaciones diagnósticas, presentación de marco teórico y conclusiones) según el profesional que elaboró el informe (psicólogo o psiquiatra).

Resultados

Características sociodemográficas del evaluado

Se sistematizaron en total 145 registros de dictámenes periciales de psicología y psiquiatría. La edad promedio de las personas evaluadas fue de 42.7 años (DS = 18.3). Respecto al estado civil, el 31 % estaban solteras, 23.5 % casadas, 17.2 % vivían en unión libre, 10.3 % divorciadas, 6.2 % viudas y en el 11.7 % de los informes no se registró el estado civil del evaluado. El 30.3 % de las personas no tenían hijos.

El 62.7 % de los evaluados eran empleados, 8.3 % desempleados, 4.8 % jubilados, 2.1 % privados de la libertad y en el 22.1 % de los informes no se reportó información al respecto. Dentro de las ocupaciones de los empleados se encontraron con mayor frecuencia amas de casa (9.7 %), oficios varios (5.5 %), docentes (5.5 %), militares y policías (4.8 %), estudiantes (4.8 %), abogados (4.8 %), y conductores (3.5 %). El 24.1 % restante se dedicaba a otras actividades relacionadas con el comercio, la agricultura, la construcción, entre otras. La mayoría de los evaluados reportaron un nivel de escolaridad de secundaria (29.7 %), seguido por ninguna escolaridad (21.4 %), universitaria (18.6 %), básica primaria (17.9 %), técnica/ tecnológica (9.7 %) y educación terciaria (2.8 %).

En la mayoría de los casos se trató de evaluados que vivían en familias nucleares (18 %), seguidos por los de familias extensas (15.9 %), monoparentales (9.7 %), unipersonales (5.5 %), familias sin hijos (4.1 %) y simultáneas (1.4 %). En el 45.5 % de los reportes no se informó tipología familiar del evaluado.

El 33.8 % de los informes reportó algún tipo de antecedente psicológico o psiquiátrico previo al hecho delictivo o traumático motivo de la evaluación forense -trastorno por estrés postraumático (27.6 %), conducta suicida (24.1 %), depresión (24.1 %) y trastorno mixto de ansiedad y depresión (24.1 %)-. En el 66.2 % de los reportes no se presentó información sobre estos antecedentes. El 21.4 % reportó antecedentes toxicológicos de alcohol, marihuana, tabaco o farmacodependencia mixta; el 6.9 % informó ausencia de estos antecedentes y en el 71.7 % de los casos no se indagó por ellos.

En cuanto a los antecedentes médicos de las personas evaluadas, se presentaron principalmente afectaciones en el sistema osteomuscular (27.3 %), enfermedades sistémicas (16.4 %), neurológicas (12.5 %), gastrointestinales (11 %), circulatorias/vasculares (11 %), respiratorias (8.6 %), sexuales/reproductivas (4.7 %), cardiacas (2.3 %), endocrinas (2.3 %) y renales (1.6 %). El 2.3 % no presentó ninguna enfermedad.

Como antecedentes familiares de los evaluados se encontraron enfermedades psiquiátricas (6.7 %), alteraciones cardiovasculares y hematológicas (6.7 %), diabetes (4.8 %), trastornos por uso de sustancias psicoactivas (4.2 %), cáncer (4.2 %), demencia (2.4 %), discapacidad intelectual (1.8 %), alteraciones ortopédicas (1.2 %) y alteraciones visuales (1.2 %). El 3.6 % de los evaluados indicó no contar con antecedentes familiares y en el 63 % de los casos restantes no se indagó por tales antecedentes.

Características metodológicas

En relación con las características del perito, se encontró una distribución de 33.1 % psiquiatras y66.9 % psicólogos. Respecto a estudios de posgrado, 95.7 % contaron con mínimo una formación posgradual, siendo las más frecuentes, la especialización en valoración del daño en la salud mental (42.4 %) y especialización en terapia cognitiva (31 %). El 7.6 % contaban con una maestría en psicología clínica.

Respecto al informe pericial, el área del derecho en la cual se enmarcó la mayoría de los peritajes fue la contencioso-administrativa (71 %), seguida por la civil (12.1 %), la laboral (10.3 %), la familiar (3.7 %), la de responsabilidad médica (1.9 %) y la penal (0.9 %). En el 81.1 % de los informes se adelantó una entrevista y en el 18.8 % restante, no. En cuanto a documentos complementarios a la entrevista para la realización de la pericia, en la mayoría de los casos se revisaron historias clínicas (35.6 %), expedientes (21.8 %), reportes legales o de salud (6.4 %) conceptos de otro profesional (5.9 %), informes de medicina legal (1.1 %) y otros documentos sin especificar (1.6 %). En el 27.7 % restante no se informó sobre la documentación revisada.

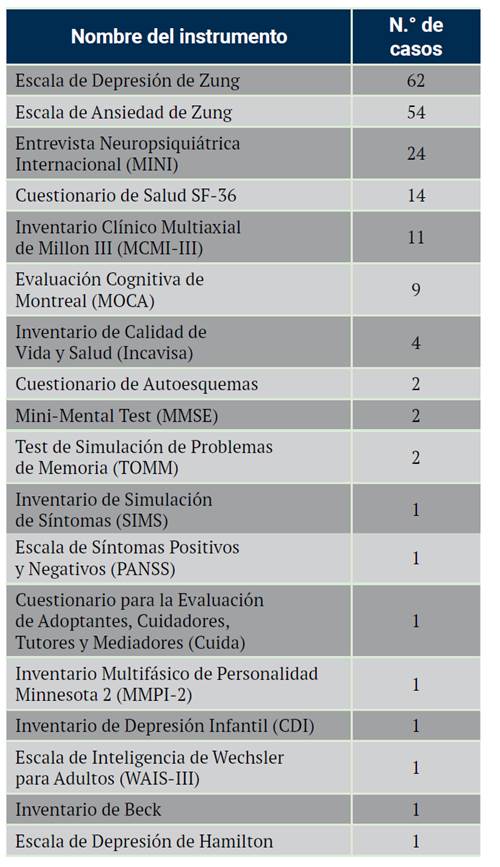

Sobre el uso de pruebas psicométricas, fueron empleadas en el 66.9 % de los casos. El 48 % de los profesionales aplicaron una sola prueba, 22.2 % utilizaron dos y 7.7 % aplicaron tres. Respecto a los instrumentos de evaluación empleados, se describen en la Tabla 1.

En el 55.9 % de los casos se identificó la construcción de un marco teórico para el informe pericial y en el 44.1 % restante no se aportó esta información. En el 73.1 % de los informes se presentaron conclusiones mientras que en el 26.9 % restante, no. En el 77.2 % de los casos se brindan respuestas a las preguntas del petitorio y en el 22.8 % restante, no. En el 8.3 % de los casos se presentaron anexos al informe pericial, en comparación con el 91.7 % que no incluyó ninguno. Como anexos al informe pericial se incluyeron la acreditación profesional del perito; algún informe psicológico, de trabajo social o evaluación neuropsicológica; el consentimiento informado; las escalas empleadas; el certificado de pérdida de la capacidad laboral y la transcripción de la entrevista. El 93.8 % de los informes presentaron bibliografía y el 6.2 % restante, no.

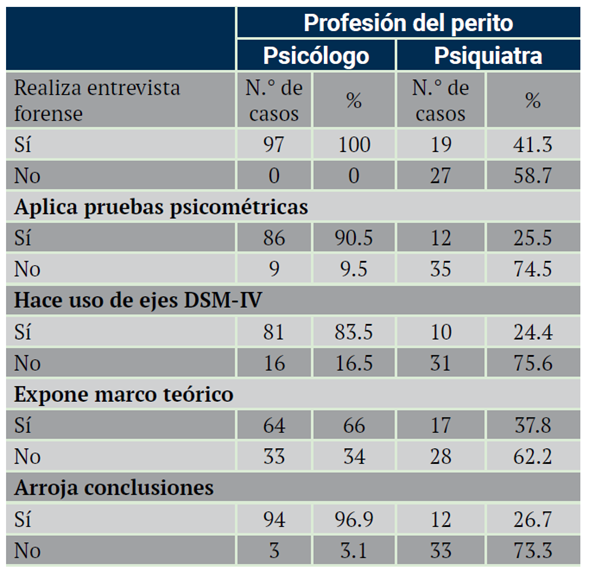

Respecto a la profesión del perito, el informe encontró diferencias significativas ya que todos los psicólogos hicieron entrevista forense en comparación con los psiquiatras, entre los cuales solo el 41.3 % la empleó. Esta misma diferencia se observa en la aplicación de pruebas psicométricas: un 90.5 % de los psicólogos las aplicaron, en comparación con apenas un 25.5 % de psiquiatras que lo hicieron.

A su vez, fueron los psicólogos quienes más hicieron uso de los ejes del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-IV) para el diagnóstico (83.5 %, en comparación con un 24.4 % de los psiquiatras que los usaron), así como la construcción de un marco teórico (66 %, en comparación con un 37.8 % de los psiquiatras que lo hicieron). Respecto a las conclusiones en el informe, el 97 % de los psicólogos las presentan, mientras solo un 27 % de los psiquiatras lo hacen (Tabla 2).

Características diagnósticas

Según el diagnóstico realizado, el 74 % de los profesionales emplearon algún manual, siendo el DSM-IV (41.7 %), el DSM-V (32.4 %) y el CIE-10 (1.4 %) los utilizados. El 25 % no emplearon ningún manual y el 1 % restante no informó. La utilización de los ejes del DSM-IV para el diagnóstico se presentó en 62.7 % de los informes.

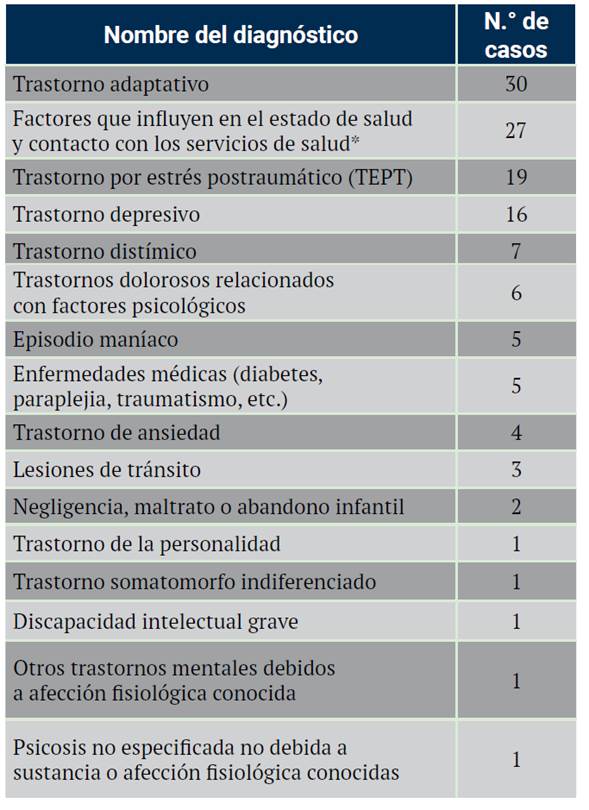

En el 59.3 % de los casos se hizo un solo diagnóstico; en el 15.9 %, dos; en el 7.6 %, tres, y en el 5.5 % cuatro. Dentro de los diagnósticos más frecuentes se encontraron el trastorno de adaptación, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno depresivo (Tabla 3).

Tabla 3 Frecuencia de los diagnósticos arrojados en los informes periciales

* Códigos Z, como falta de vivienda, falta de alimentación, desaparición o muerte de miembro de familia, movilidad reducida, entre otros eventos que causan estrés.

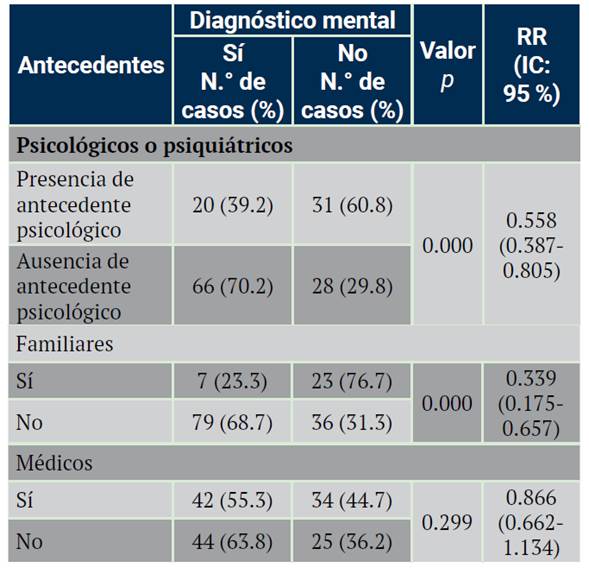

Al relacionar la presencia de un diagnóstico con el historial de antecedentes psicológicos o psiquiátricos, familiares y médicos, se encontró que del total de personas con algún antecedente psicológico o psiquiátrico (35.2 %), el 39.2 % fue diagnosticado con algún trastorno mental después de los hechos. Del total de personas que no contaron con antecedentes psicológicos ni psiquiátricos (64.8 %), el 70.2 % fue diagnosticado con un trastorno mental después de los hechos. Lo mismo puede decirse del 23.3 % del total de personas con antecedentes familiares y del 55.3 % del total de personas con antecedentes médicos, presentando una asociación estadísticamente significativa entre tener un antecedente psicológico, psiquiátrico o familiar y ser diagnosticado con posterioridad al hecho (Tabla 4).

Tabla 4 Distribución porcentual de los antecedentes del evaluado según presencia o ausencia de trastorno mental

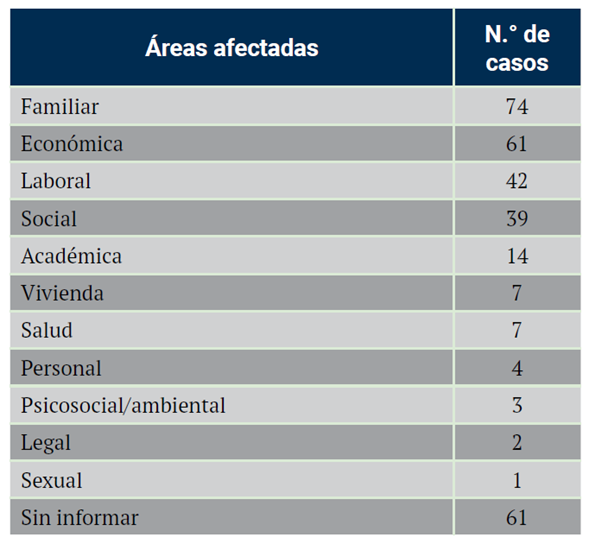

En cuanto a las áreas de vida, las de mayor afectación fueron la familiar, la económica, la laboral y la social. En el 42 % de los informes no se informó sobre el área de vida afectada (Tabla 5).

Discusión

El proceso de evaluación psicológica forense supone una serie de lineamientos éticos, psicológicos y jurídicos que se deben tener en cuenta no solo para dar respuesta a los motivos de la pericia, sino para que el informe, en términos de estructura y contenido, cuente con evidencias científicas sustentadas en una metodología que sirva de soporte para cualquier decisión legal.

En este sentido, los informes revisados en el presente estudio, según los parámetros establecidos en los diferentes protocolos forenses y lineamientos legales de Colombia (Colpsic, citado en Ospino, 2012; INMLCF, 2009) presentaron falencias relacionadas con la ausencia de información ya que no todos los evaluadores tuvieron en cuenta características sociodemográficas como el estado civil, la ocupación del evaluado y la tipología familiar. Los aspectos relacionados con la identificación del evaluado deben ser recolectados durante la entrevista, según los lineamientos del INMLCF (2009): nombre, documento de identificación, edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia, ocupación, escolaridad, estado civil, religión e informantes que aportaron datos en la evaluación. Con relación al área familiar, debe incluirse una descripción general del núcleo familiar primario (y el secundario, si lo hubiere) de la persona entrevistada, la visión global que tiene el examinado de este y la descripción de cada miembro de la familia, incluyendo datos como edad, ocupación y tipo de relación con el examinado. Incluir estas variables dentro de la evaluación permite el entendimiento de la historia de vida del evaluado, de modo que son variables significativas dentro del proceso, la contextualización de los resultados en función de sus características y su precisión para dar respuesta al motivo de la pericia. Siendo así, el conocimiento de estos datos sociodemográficos constituye un objetivo útil para la toma de decisiones relacionadas con el lenguaje empleado en la entrevista, la orientación de las preguntas, la selección de los instrumentos de medición y evaluación y la construcción de una ruta metodológica que garantice la conformidad de la evaluación particular solicitada.

Adicionalmente, el mismo protocolo anteriormente citado expone la necesidad de incluir los antecedentes específicos patológicos, hospitalarios, quirúrgicos, farmacológicos, tóxicos, alérgicos, traumáticos, familiares, psiquiátricos, judiciales, venéreos y ginecoobstétricos de la persona evaluada. En ese sentido, más de la mitad de los peritajes revisados no presentó datos sobre los antecedentes psicológicos o psiquiátricos ni indagó por antecedentes toxicológicos. Estos aspectos son importantes al momento de la evaluación porque son determinantes para establecer si un diagnóstico tiene nexo causal o no con el hecho dañoso. En efecto, como lo indica Echeburúa (2004), en la evaluación debe ser considerada no solo la relación entre el episodio sufrido y el consecuente daño psicológico del sujeto, para el caso de las víctimas, sino la verificación de los antecedentes psicológicos para detectar si hay alteraciones anteriores al hecho investigado y establecer así si este pudiera haber producido un agravamiento del estado mental anterior. En las evaluaciones a victimarios esta información adquiere relevancia para establecer la existencia de una posible base patológica o estructura de personalidad que explique su conducta y el nivel de consciencia ante el hecho. Tanto para víctimas como victimarios el conocimiento de los antecedentes permitirá la construcción de un perfil criminológico/ victimológico (Ceballos-Espinoza, 2021), que posibilite dar respuesta al objeto de la evaluación. Estas ausencias de información fueron encontradas en otros estudios similares, como el de Rodríguez-Domínguez et al. (2015)

-el cual se centró en el análisis de informes periciales psicológicos en tribunales de familia-, que reportó que un 82 % de todos los informes revisados presentó una estructura completa frente al 18 % de los casos en que esta fue parcial.

En el caso de los informes que sí recogieron antecedentes psicológicos o psiquiátricos previos al hecho (33.8 %) las patologías más frecuentes fueron estrés, conducta suicida, depresión y trastorno mixto de ansiedad y depresión. A su vez, el 21.4 % indicó antecedentes toxicológicos de alcohol, marihuana, tabaco o farmacodependencia mixta. En términos de valoración del daño en la salud mental, según Echeburúa et al. (2002), contar con estos antecedentes implica mayor vulnerabilidad al daño psicológico después de un hecho dañoso. Este es un aspecto importante en la evaluación con miras a establecer si son concausas preexistentes (asociadas a un factor de vulnerabilidad de la víctima, previo al hecho), simultáneas (ocurren al mismo tiempo que el hecho victimizante -como ser víctima de abuso y adquirir virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)- o posteriores al hecho (haber sufrido un abuso sexual y luego divorciarse de la pareja), siendo estas últimas las de mayor complejidad para determinar el cuadro clínico y establecer el nexo causal (Esbec, 1994). Respecto a los informes que reportaron algún diagnóstico después del hecho, los más frecuentes fueron el trastorno adaptativo, el estrés postraumático y los factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (problemáticas que no constituyen una enfermedad mental-códigos Z). Respecto a la prevalencia de los dos primeros, coincide con lo propuesto en la literatura sobre el daño psicológico causado por un hecho dañoso (Arce y Fariña, 2009).

Al relacionar la presencia de un diagnóstico con el historial de antecedentes psicológicos, psiquiátricos, familiares y médicos se encontró una asociación estadísticamente significativa entre tener alguno de esos antecedentes y ser diagnosticado después del hecho. Este hallazgo estaría relacionado con el concepto de vulnerabilidad psicológica, según el cual vivir un suceso estresante puede dar lugar a un tipo de trastorno en función del tipo de suceso (Barlow et al., 2004). Además, si la persona evaluada presenta con anterioridad alguna sintomatología de trastorno mental, la probabilidad de incrementar los síntomas o de adquirir un nuevo trastorno mental aumenta.

En términos metodológicos la mayoría de los informes fueron realizados por profesionales en psicología (66.9 %), quienes contaban con mínimo una especialización. Este aspecto es importante a la hora de la acreditación del perito en juicio, según lo reglamento en el Código General del Proceso estipulado en el artículo 226 de la Ley 1564 de 2012, ya que se indica que la persona que realice el peritaje debe tener conocimientos especiales y científicos acreditados por medio de documentos idóneos asociados a dicha experticia. En lo relacionado con las áreas del derecho que más solicitaron el informe pericial se encontró que más de la mitad correspondieron a la contencioso- administrativa (71 %), seguida de la civil, la laboral, la familiar, la de responsabilidad médica y, por último, la penal. Esto se puede explicar porque, aunque el Cendes está inscrito como auxiliar de la justicia en todas las áreas del derecho, las solicitudes del área penal son tramitadas en su mayoría por el INMLCF (2019). Adicionalmente, se encuentra un aumento en los procesos judiciales en contra de la nación, el cual podría explicar que el área contencioso-administrativa sea la más frecuente en la solicitud de las evaluaciones periciales psicológicas y psiquiátricas: para el 2020 había 341 665 procesos judiciales en contra de la nación, que representaban pretensiones económicas por 429 billones de pesos colombianos (Figueroa, 2020).

En la mayoría de los informes se empleó la entrevista como técnica de recolección de información (81.1 %), la cual constituye la principal herramienta del proceso de evaluación según lo expresado por Fernández (2010). Si bien en el estudio no se cuenta con el tipo de entrevista realizada por los profesionales, se encuentra que en el proceso de evaluación psicológica forense la entrevista semiestructurada es la técnica fundamental ya que posibilita la exploración psicobiográfica del evaluado, el examen de su estado mental y la indagación por elementos relacionados con el dictamen pericial (Groth-Marnat, 2009). Es así como en el empleo de esta herramienta de recolección de información el evaluador aplica su experticia y sus conocimientos para dar respuesta a las preguntas realizadas por la instancia legal. En cuanto a los informes en los que no se presentó información sobre la aplicación de entrevista, esto se podría explicar por del uso de la revisión documental como estrategia para dar respuesta al petitorio.

En cuanto a los documentos que complementan la evaluación forense, se emplearon en la mayoría de los casos la historia clínica, los expedientes, los reportes legales o de salud, el concepto de otro profesional, los informes de medicina legal y otros documentos sin especificar. Sin embargo, en el 27.7 % de los casos no se informó la documentación revisada, aspecto para tener en cuenta debido a que la evaluación forense debe apoyarse en todas aquellas fuentes que permitan al perito responder las preguntas de la instancia judicial (Espinosa, 2017). En toda evaluación forense, entre más fuentes de información haya para confirmar las hipótesis previamente plateadas, mayor certeza tendrán las conclusiones que resulten de este proceso, incluyendo la entrevista, la observación conductual y la revisión de documentos, entre otras. Como lo menciona Weiner (2003), además de los protocolos de las pruebas psicométricas, la evaluación involucra la integración de información obtenida en las respuestas a la entrevista, los reportes de información colateral y documentos históricos sobre el evaluado.

Sobre el uso de pruebas psicométricas se encontró que solo la mitad de los profesionales aplicó al menos una; el resto no las usa para dar respuesta a lo solicitado. Respecto a esto, si bien el uso de pruebas psicométricas no es obligatorio, sus resultados sí implican un apoyo para el perito respecto a los hallazgos debido a que dichas pruebas son instrumentos con una sólida base científica que posibilita la medición objetiva y estandarizada de las características generales o específicas de un sujeto (Echeburúa et al., 2003; Lotito, 2015; Vásquez-Mezquita, 2005). La aplicación de estos instrumentos de evaluación fue más predominante entre los profesionales de la psicología, aspecto que puede estar relacionado con lo reglamentado en la Ley 1090 de 2006, que permite el acceso, manejo, aplicación e interpretación de pruebas a los psicólogos.

Las pruebas más usadas fueron aquellas dirigidas a evaluar ansiedad y depresión, aspecto que se corresponde con los síntomas prevalentes identificados en los informes periciales como antecedentes psicológicos y psiquiátricos. De manera particular, se emplearon las escalas de ansiedad y depresión de Zung, las cuales cuentan con validación para Colombia (Campo-Arias, 2009; Campo-Arias et al., 2005), aspecto importante en el contexto forense debido a que la Corte Suprema de Estados Unidos establece como criterios que debe cumplir una prueba para ser considerada científica las propiedades de relevancia, validez y fiabilidad (United States Supreme Court, 1993).

Si bien no existen pruebas exclusivas para el uso forense, se encuentran algunas pruebas clínicas con aplicación en este campo que cuentan con múltiples ventajas, como el Inventario Multifásico de Personalidad Minnesota 2 (MMPI-2). Este, aunque fue empleado en un solo informe de los revisados, constituye un instrumento con amplio uso en el campo forense debido a su efectividad para la detección de simulación y la evaluación de la credibilidad del testimonio (Arce y Fariña, 2009). En este punto, se corrobora la importancia de que la evaluación forense contemple un modelo multimétodo que use diferentes fuentes de información para llegar a las conclusiones periciales. El uso de instrumentos psicométricos para la evaluación nunca constituye un diagnóstico por sí mismo, aunque se garantiza su relevancia en la formulación de diagnósticos y la evaluación de aspectos dimensionales de ciertos síndromes (Saborío, 2005) al integrarse sus resultados con las otras herramientas de evaluación utilizadas en el proceso.

Adicionalmente, en los protocolos para la elaboración de los informes periciales (Colpsic, citado en Ospino, 2012; INMLCF, 2009) se especifica la importancia de contar con el respaldo teórico de los hallazgos encontrados en la evaluación para argumentar las conclusiones a las que se llegue después de todo el proceso. Por eso, comprender dicha interacción, sustentada en la evidencia científica y la literatura actualizada, permitirá contar con un panorama global clínico forense articulado con el objetivo de la peritación (Hernández-Medina, 2011).

En el presente estudio se encontró que cerca de la mitad de los informes no contaron un marco teórico y un 30 % no presentó conclusiones ni respuestas al petitorio. Estos elementos deben ser analizados a la luz del objeto de la evaluación, que consiste en responder a las preguntas realizadas por la instancia legal para ayudarla en la toma de decisiones sobre el proceso, destacando como característica fundamental del dictamen pericial que debe ser conclusivo, según lo reglamentado por el artículo 226 de la Ley 1564 de 2012. Se debe tener en cuenta que el dictamen pericial es un documento más en el proceso, que el profesional debe sustentar en juicio, espacio en el cual el juez y las partes pueden controvertirlo, de modo que no informar sobre el marco teórico, las conclusiones ni las respuestas al petitorio puede ser motivo para desestimarlo como prueba dentro del proceso legal.

La anteriormente referida ley indica además que los informes deben adjuntar la lista de publicaciones de los últimos diez años en la materia del peritaje, la lista de casos en los que el experto haya sido designado como perito o sus participaciones en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro años y los documentos y datos utilizados para la elaboración del dictamen (art. 226, num. 5). En los informes analizados se encontró que la mayoría no adjuntó tales datos (91.7 %), incumpliendo con una exigencia legal importante a la hora de sustentar el dictamen en el proceso.

En relación con las diferencias entre los informes realizados por psicólogos y psiquiatras, estos últimos no acostumbraron realizar entrevista forense (58.7 %), aspecto que puede estar relacionado con la generación de conceptos basados en la revisión de la historia clínica o de documentos. Este mismo aspecto se evidencia en la reducida aplicación de pruebas por parte de psiquiatras, lo cual es coherente con los lineamientos académicos propios de la formación en dicha disciplina. En efecto, como se mencionó anteriormente, los psiquiatras no suelen estar entrenados en la aplicación de pruebas psicométricas, a diferencia de los psicólogos.

En cuanto a la consideración de los ejes diagnósticos propuestos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DMS-IV) de la American Psychiatric Association (2000) se encontraron:

Eje I. Síndromes clínicos.

Eje II. Trastornos del desarrollo y la personalidad.

Eje III. Trastornos o enfermedades físicas.

Eje IV. Severidad de los factores de estrés psicosocial.

Eje V. Evaluación global del funcionamiento.

Estos fueron más usados por los psicólogos, lo que puede asociarse con el interés principal del psiquiatra, que consiste en anotar un diagnóstico clínico más que profundizar en las áreas de desempeño afectadas (familiar, personal, académica, de vivienda, de salud, laboral, entre otras). En este punto es importante considerar que no todos los informes deben mencionar el uso de manuales debido a que es posible contar con conclusiones diferentes a la presencia de un trastorno mental o del comportamiento. Por ejemplo, se puede informar sobre las áreas de vida afectadas o hacer alusión a categorías de daño que van más allá de una entidad diagnóstica (Cartagena y Moratto, 2018).

Bajo esta línea, en los diagnósticos arrojados con mayor frecuencia fueron incluidos los factores que influyen en el estado de salud y el contacto con los servicios de salud (problemáticas que no constituyen una enfermedad mental-códigos Z), considerados como afectaciones a nivel psicosocial: falta de vivienda, falta de alimentación, desaparición o muerte de miembro de familia, movilidad reducida, entre otros eventos que producen estrés. En relación con los informes en los cuales se mencionaron las áreas afectadas a partir de los hechos, las de mayor compromiso fueron la familiar, la social, la económica y la laboral. En el 42 % de los peritajes revisados no se informó sobre el área de vida afectada, aspecto relevante al momento de estimar las consecuencias del daño a la salud mental a partir del hecho.

Otra de las diferencias entre los informes realizados por psicólogos y psiquiatras fue la baja presencia de un marco teórico y un apartado de conclusiones en los peritajes de estos últimos. Contar con la sustentación teórica de los hallazgos encontrados en la evaluación y consolidarlos en un marco teórico brinda evidencia científica a las conclusiones, por lo cual no hacerlo disminuye la credibilidad de un informe. En efecto, este constituye una opinión experta que requiere rigurosidad en la metodología desarrollada para llegar a las conclusiones, de modo que estas cuenten con un sustento científico y teórico basado en la evidencia.

Si bien el protocolo del INMLCF (2009) brinda los lineamientos generales para el ejercicio de ambas profesiones, se deben considerar las diferencias disciplinarias en términos de formación, técnicas de evaluación empleadas, enfoque de salud/enfermedad e interés por el sujeto. Específicamente, el objeto de la evaluación forense difiere en términos del alcance de los hallazgos reportados por ambos profesionales. En el caso de los psiquiatras, según Pérez (s. f., p. 13), la prueba pericial psiquiátrica busca “la evaluación científica de las anomalías, alteraciones o trastornos psíquicos, y de su puesta en relación con la cuestión legal de que se trate”. En este sentido, interesará la noción biologicista de la “enfermedad mental”, propia del modelo médico, que impulsa a indagar sobre la etiología, la valoración psicopatológica y sus repercusiones en la conducta, con miras a un pronóstico. Por su parte, la prueba pericial psicológica evalúa “la salud mental y la capacidad de comprensión de una persona” (Sarta, s. f., p. 12) más allá de una perspectiva biológica, considerando los aspectos psicosociales que influyen en las evaluaciones solicitadas por un ámbito legal. Esto implica la capacidad de dar respuesta a preguntas relacionadas con afectaciones a víctimas, evaluaciones de personalidad a presuntos victimarios, credibilidad del testimonio, salud mental de las personas privadas de la libertad, entre otras. No obstante, ambas evaluaciones deben ser conclusivas, en el sentido de que tanto el proceso de evaluación como la escritura del informe deben responder las preguntas planteadas (motivo del peritazgo o cuestionario).

Todos los informes revisados eran dictámenes periciales. Sin embargo, se aclara que existe otra manera de ejercer el rol de perito, basada solo en la revisión documental, que arroja un concepto técnico psicológico forense o contrainforme, elaborado por un psicólogo o psiquiatra experto que tiene la posibilidad de dar su concepto con respecto a un informe pericial realizado por otro colega (Solís-Hernández, citado en Peña y Pirela, 2007). En este punto, se considera la necesidad de indagar si es que el Cendes no ofrece dicho servicio o este no es solicitado por las partes.

Conclusiones

En términos generales, los hallazgos se resumen en la ausencia de información sociodemográfica del evaluado, de un marco teórico y de conclusiones en los informes; la no presentación de los anexos respectivos de ley, como los documentos de acreditación del perito; la falta de la respectiva bibliografía y de la denominación del manual diagnóstico empleado, y la no inclusión de antecedentes psicológicos, psiquiátricos, personales y familiares de la persona evaluada. Todo esto repercute no solo en la evidencia necesaria para dar soporte al proceso de evaluación en general, sino en la especificidad de la respuesta brindada por el perito ante la pregunta legal realizada. Las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que se adelanten para las diferentes áreas del derecho deben contar con los lineamientos científicos, éticos y legales suficientes para ser útiles en la explicación de conductas delictivas, afectaciones de la salud mental a víctimas, evaluaciones de la credibilidad de testimonios, entre otras. Eso implica cumplir con la rigurosidad necesaria para la toma de decisiones legales.

Como auxiliares de la justicia que apoyan la toma de decisiones legales, tanto los psicólogos como los psiquiatras están llamados a aportar su experticia a los procesos. Por lo tanto, si los informes periciales realizados presentan falencias o no contemplan los lineamientos mencionados, incurrirán en afectaciones al proceso, a las personas evaluadas y en general al lugar profesional dentro de la instancia legal.

Finalmente, se busca aportar a los profesionales que solicitan las evaluaciones forenses para que sepan a cuál profesional acudir, teniendo en cuenta que la psicología valora aspectos psicológicos asociados a hechos determinados propios de la conducta, evidenciando no solo enfermedades mentales, sino la afectación en el funcionamiento cotidiano de los sujetos evaluados; mientras la psiquiatría alude al conocimiento científico relacionado con enfermedades mentales desde una perspectiva médica biologicista.

Se espera a futuro ampliar el presente análisis a los informes en salud mental solicitados por otras áreas del derecho ya que específicamente los resultados del presente estudio fueron solicitados por el área contencioso-administrativa y en su mayoría, realizados por psicólogos para determinar el daño a la salud mental en víctimas.1