Introducción

La literatura sobre la conducta criminal se ha centrado fundamentalmente en una mirada tradicional, en la cual el agresor es masculino y la víctima es femenina; la mayoría de las publicaciones de la conducta delictiva han reforzado el ya estereotipado escenario del crimen (Bernal Condo y López Yauri, 2020). Si bien las cifras de delitos son más altas para conductas masculinas como bien lo reportan el número de personas condenadas por delitos (Instituto Nacional y Penitenciario de Colombia (INPEC), 2023), no es menos cierto que también existe violencia y conductas punibles ejercidas por mujeres e incluso se reporta una mayor tasa de crecimiento de la conducta delictiva femenina que en la tasa de crecimiento de la conducta criminal masculina, de acuerdo con los reportes del INPEC (2022). Para mayo del 2023, en Colombia existían 4495 mujeres condenadas y 2103 mujeres sindicadas, para un total de 6598 MPL en el país (INPEC, 2023); para esta misma fecha se reportaron 71170 hombres condenados y 21515 en calidad de condenados, para un total de 92 685 hombres privados de libertad.

Según el tipo penal homicidio, se reportan 808 mujeres condenadas por este delito, con fecha de actualización del 19 de mayo del 2023 (INPEC, 2023). Para el caso del homicidio se reportan 20323 delitos de este tipo penal cometidos por hombres, con fecha del 19 de mayo del 2023 (INPEC, 2023); con una relación de 1:25 entre el delito de homicidio según el sexo del perpetrador, por cada 26 homicidios, 1 es cometido por agresoras femeninas y 25 por agresores masculinos.

La visión clásica de la violencia deja por fuera de la discusión las violencias cruzadas entre hombres y mujeres y las violencias entre personas del mismo sexo. En contraste, la violencia como un problema de salud pública, se presenta de manera mundial, no distingue estrato, clase social, grado de escolaridad, edad, sexo, género o raza; produce daños emocionales, económicos y físicos, y es el homicidio una de las más graves formas de violencia.

Si se considera el sexo de las personas condenadas por delitos, el estudio de la conducta delictiva ha sido marcadamente masculino, y el sistema carcelario y penitenciario está construido con base en población masculina. De 141 centros de reclusión a cargo del INPEC, solo se encuentran 6 establecimientos diseñados para mujeres y en estos establecimientos penitenciarios las mujeres se encuentran en condiciones infrahumanas con hacinamiento y falta de cuidados especiales (Aristizábal et al., 2019, p. 2), además de una escasa preocupación científica, académica y profesional por abordar la situación carcelaria de las mujeres (Añaños, 2011).

En el contexto de la delincuencia cometida por mujeres se esbozan diferencias sustanciales no solo en lo estadístico, sino también en el tipo de conductas punibles, así como en el lugar que tienen las mujeres en las organizaciones criminales. Las investigaciones sobre criminalidad femenina (García-Escallón, 2022) incluyen publicaciones en ambientes penitenciarios femeninos, cuyo interés ha estado en abordar aspectos familiares y estilos de crianza, entre otros (Leal-Díaz et al., 2018; Thomson et al., 2020); aspectos relacionados con la salud mental de esta población, la presencia de indicadores o síntomas de depresión, de ansiedad y el consumo de sustancias ilícitas (Caravaca-Sánchez y García-Jarillo, 2020); otros sobre el tratamiento socioeducativo que se imparte en las prisiones y la presencia de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, victimización en la infancia, abuso de sustancias antes o durante la reclusión (Aristizábal et al., 2016; Del Pozo Serrano et al., 2013; Del Pozo Serrano, 2016; Del Pozo Serrano et al., 2017).

Por otra parte, estudios interesados en la presencia de factores saluctóogenos asociados al afrontamiento de la experiencia de privación de libertad, al papel de las redes de apoyo, relaciones familiares y maternidad, entre otros, y la adaptación al ambiente carcelario (Paredes et al., 2018; Dos Santos et al., 2018). Finalmente, investigaciones de orden biológico que buscan establecer relación entre la conducta y el papel de hormonas y otras sustancias corporales (Soldino et al., 2016).

Además, están las investigaciones con población femenina con conductas delictivas por fuera de ambientes carcelarios; es el caso de delitos intrafamiliares (para un abordaje más amplio de esta línea de investigación ver Loinaz, 2014, 2016).

Una tercera línea son las contribuciones desde el feminismo criminológico que realiza unos aportes desde una materia feminista y crítico-social sobre la delincuencia femenina (Antony, 2007; Cantera, 2004; Constant, 2016; Del Pozo Serrano y Martínez, 2015; Mapelli Caffarena et al., 2013; Rojas-Solís, 2014), cuestionando el sistema carcelario y recalcando en la importancia del enfoque de derechos, de inclusión y de género.

La criminalidad femenina desafía el orden de los sexos y rompe el estereotipo de la teoría criminal, ya la mujer no es víctima o no es víctima solamente, sino que se convierte en agresora. La estructura hetero-patriarcal de la sociedad se refleja de forma más exacerbada en contextos de privación de libertad. Las mujeres han sido históricamente excluidas del análisis de la conducta criminal y reconocidas tradicionalmente como víctimas en el abordaje de la criminalidad. Reconocer las características de las mujeres privadas de libertad es necesario para formular políticas públicas, tratamiento penitenciario, atención en salud mental y programas de prevención de la criminalidad femenina.

En razón de lo anterior, el presente estudio se pregunta por las características de las mujeres privadas de libertad y tiene como objetivo principal caracterizar a esta población. Además, su propósito es fortalecer la comprensión de la criminalidad femenina, considerando la falta de estudios sistematizados que expliquen el fenómeno de la delincuencia femenina. Al respecto, Sánchez (2004) señala la carencia y necesidad de estudios teóricos rigurosos que expliquen este problema.

Como parte de las teorías criminológicas que explican la criminalidad femenina, cabe mencionar la teoría de Steffensmeier y Allan (1996) (tomado de Sánchez, 2004). Tales autores señalan la relevancia de diversas áreas de la sociedad, que inhiben el delito femenino, al tiempo que alientan el masculino. Estas áreas son: organización del género (normas de género, desarrollo moral, control social, fuerza física, sexualidad), oportunidades criminales, motivaciones para el delito y contexto criminal (Gelsthorpe y Herrera Moreno, 2014).

Los factores de riesgo son: criminalidad paterna, disciplina parental excesivamente severa, poca o escasa supervisión parental, poca participación parental, presencia de conflictos y violencia en el hogar, madres adolescentes o muy jóvenes (Morais, 2018). Por su parte, Casanova Caballer (2017) expone la presencia de ciertos factores como explicativos de la violencia femenina: desempleo, precariedad laboral, pobreza, pocos o nulos apoyos institucionales, pocos años de estudio, dificultades familiares, nulos ingresos económicos, desestructuración familiar, ausencia de padres, pertenecer a una minoría étnica y estar en una situación de inmigración clandestina. Todos estos factores mencionados cobran sentido a la luz de la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (Sánchez, 2021), en la cual se entrelazan todos los sistemas sociales, desde el más central hasta el más periférico, con lo cual se establece la importancia de la interacción de todas estas variables en la génesis de la conducta criminal femenina.

Método

Es cuantitativo. Desde este enfoque, Hernández Sampieri y Mendoza (2018) resaltan que una de las características definitorias es que “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Para el caso de la presente investigación, se recolectan datos del archivo psico jurídico, relacionados con aspectos sociodemográficos, variables que tienen que ver con la salud mental, antecedentes familiares y otras características sobre el tipo penal o conducta delictiva cometida por las mujeres privadas de libertad participantes de este estudio.

Diseño de la investigación

Se trata de un diseño no experimental y transversal de alcance descriptivo, ya que no se realizó una manipulación deliberada de variables. Según Hernández Sampieri y Mendoza (2018), “en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza” (p. 174). Igualmente, se trata de un diseño transversal, teniendo en cuenta que se recolectan los datos en un momento único.

Alcance de la investigación

Es descriptiva. Los estudios descriptivos pretenden especificar propiedades, características y perfiles, miden y recolectan datos e información sobre diversas variables, para así representar lo que se investiga y proceder a describirlo o caracterizarlo (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018).

En la presente investigación se caracteriza y describe a las mujeres privadas de libertad, en función de tres grupos de variables (sociodemográficas, antecedentes en salud mental personales y familiares y aspectos relacionados con la conducta delictiva). La pertinencia de este tipo de estudios es descrita por Hernández Sampieri y Mendoza (2018) por su utilidad para “mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (p. 109).

Población y muestra

En el 2021, el INPEC reportó en la costa norte del país a 268 mujeres privadas de libertad en medida intramural. La muestra en la presente investigación fue de 202 archivos psico jurídicos de mujeres en condición de privación de libertad, de un establecimiento carcelario de la región Caribe de Colombia, durante el 2021 y el 2022.

La unidad de análisis produce los datos y la información para ser examinados (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018). La unidad de análisis para el presente estudio se compone de 202 documentos denominados archivos psico-jurídicos, de 202 mujeres privadas de libertad de un centro carcelario del Caribe colombiano, en el 2021 y el 2022. La muestra correspondía al 100 % de la población privada de libertad del centro carcelario. Se incluyeron los datos en los archivos psico-jurídicos de cada una de las MPL, los cuales fueron recolectados por los profesionales que conformaban el equipo de atención psicosocial del centro carcelario. La extracción de los datos se realizó mediante la revisión e identificación de tres categorías, las cuales fueron consignadas en una ficha de recolección de información, denominada Ficha de Sistematización: Características Mujeres Privadas de Libertad (ver Tabla 1).

Procedimiento

El punto de partida fue la identificación de tres grupos de variables encontradas en los archivos psico-jurídicos. Primer grupo: características sociodemográficas. Segundo grupo: aspectos históricos sobre sus antecedentes familiares y su salud mental. Y tercer grupo: variables sobre aspectos relacionados con el delito, con lo cual se estableció la presencia de 3 categorías y 25 subcategorías extraídas de la información de 202 archivos psico-jurídicos de las mujeres privadas de libertad en un establecimiento carcelario femenino del Caribe colombiano.

Para la recolección de la información se diseñó una ficha de sistematización, en la cual se incluyeron los datos seleccionados de los archivos documentales (ver Tabla 1). Esta ficha facilitó la identificación y selección de la información contenida en los archivos psico- jurídicos de cada una de las mujeres privadas de libertad que conformaron el presente estudio. A continuación, se describen los grupos de variables que fueron medidas: Primera categoría. Datos sociodemográficos: se dividió en 13 subcategorías. 1. Edad; 2. Nivel de escolaridad; 3. Ocupación; 4. Ingreso económico; 5. Responsable de la economía familiar; 6. Estado civil; 7. Orientación sexual; 8. Autorreconocimiento étnico; 9. Procedencia; 10. Número de hijos; 11. Años de estudio; 12. Nivel socioeconómico o estrato; y 13. Religión. Los datos relacionados con esta primera categoría fueron recolectados por los profesionales del equipo de atención psicosocial y consignados en el archivo psico- jurídico de cada una de las MPL del centro carcelario.

Segunda categoría. Datos históricos: antecedentes familiares y salud mental. Se dividió en 9 subcategorías: 14. Diagnóstico en salud mental (trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos por consumo, adicciones, trastornos psicóticos, sin diagnóstico). Los datos relacionados con diagnósticos en salud mental fueron dados por sus entidades prestadoras de salud y corroborados en el seguimiento por parte de una profesional especializada en psicológica clínica del centro carcelario; 15. Cuidador principal en su infancia y desarrollo; 16. Tipos de violencia cometida hacia las mujeres privadas de libertad (psicológica, física, sexual); 17. Situación actual en salud mental (diagnóstico, consumo y comorbilidad); 18. Otras formas de violencia previas vividas por las MPL (abandono, violencia comunitaria, conflicto armado); 19. Conductas en medida privativa (agresiva, impulsiva, sanciones); 20. Factores familiares previos (prisionalización parental, prisionalización familiar, diagnóstico en salud mental familiar); 21. Tipo de consumo de sustancias; 22. Ejercer prostitución. Estos datos históricos fueron recopilados por parte de los profesionales del equipo de atención psicosocial del centro carcelario mediante entrevistas semiestructuradas, como parte del proceso de registro, acompañamiento y atenciones psicológicas. Esta información fue plasmada en las carpetas psico jurídicas de cada una de las MPL.

Tercera categoría. Datos relacionados con el delito, se dividió en 5 subcategorías: 23. Tipo de delito según uso de violencia (delitos violentos, delitos no violentos); 24. Factores asociados al tipo penal (concurso, antecedentes, reincidencia); 25. Tipo penal. Los datos relacionados con el tipo de delito, presencia de agravantes y concurso fueron obtenidos de sus registros de ingreso de acuerdo con la tipología penal establecida en la orden de privación de libertad emitida por un juez de la república.

Resultados

Características sociodemográficas

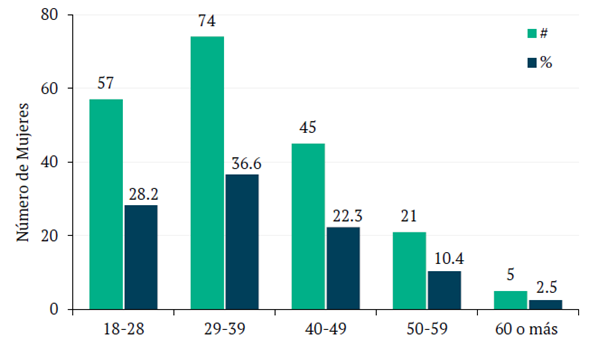

La población se encuentra conformada por mujeres entre los 18 a 60 años, con una media poblacional de 33 años de edad, mayoritariamente en edades entre los 18 a 39 años de edad. El 36.6 % de la población se ubica en un rango de edades entre 29 a 39 años, seguido del 28 % de la población que se ubica entre 18 a 20 años (ver Figura 1).

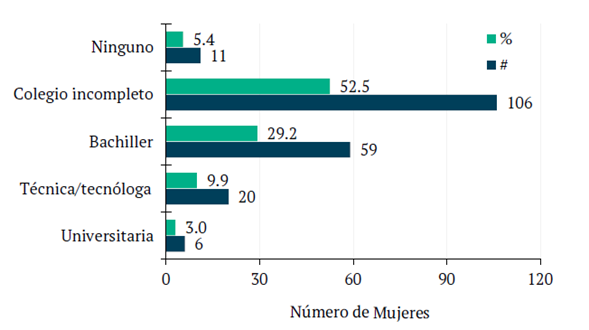

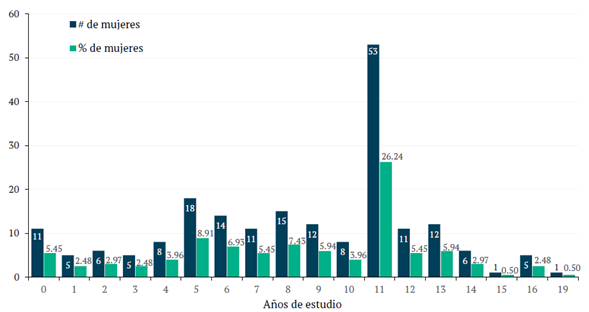

El acceso a la educación de la población presentó la siguiente distribución: el 53 % posee estudios incompletos de grados de básica primaria o grados de básica secundaria, sin titularse como bachilleres; el 29 % de la población logró el máximo grado de estudios de bachiller; el 11 % no tenía ningún grado de formación o cero años de acceso a estudios, y solo un 2.9 % tenía título de grado universitario (ver Figura 2).

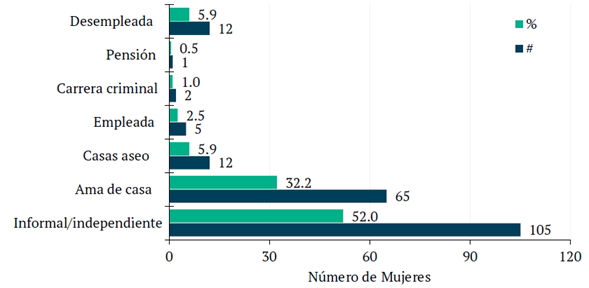

Frente a la ocupación que tenían las participantes antes de su ingreso al centro carcelario, se encontró que el 52 % tenía labores informales. Seguido del 32 % dedicadas a ser “amas de casas”, un 6 % se desempeñaba en labores domésticas en casas y el 6 % no tenía ningún tipo de ingreso. Solo un 2 % laboraba como empleadas en cargos formales, con acceso a derechos laborales plenos (ver Figura 3).

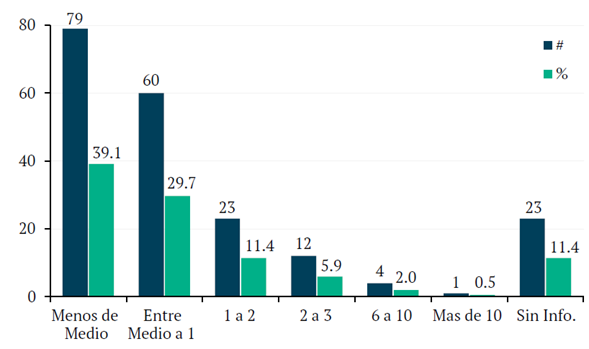

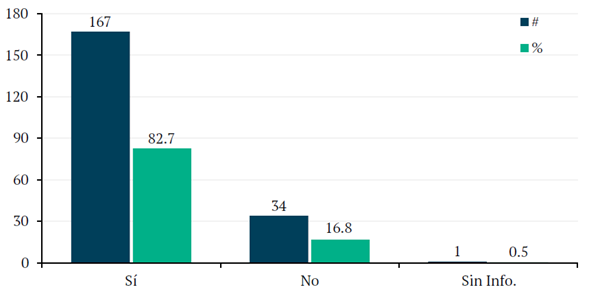

En razón de estas labores, su ingreso económico medido en salario mínimo mensual vigente (SMMV), que para el 2022 en Colombia fue lo correspondiente a un millón de pesos colombianos o 250 dólares al mes. El 39 % de las participantes reportó que recibía ingresos de menos de medio SMMV, el 30 % más de medio y menos de un SMMV, con lo cual el 69 % de las participantes vivía con menos de un SMMV o menos de 250 dólares por mes (ver Figura 4). Además, el 83 % reportó tener responsabilidad económica en el hogar (ver Figura 5).

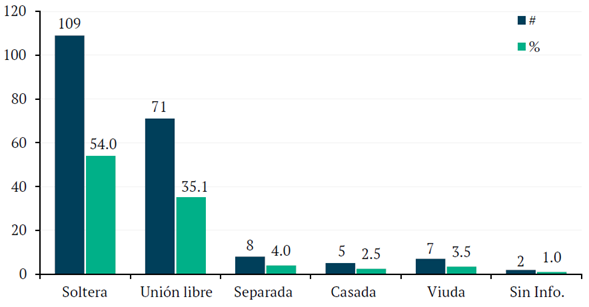

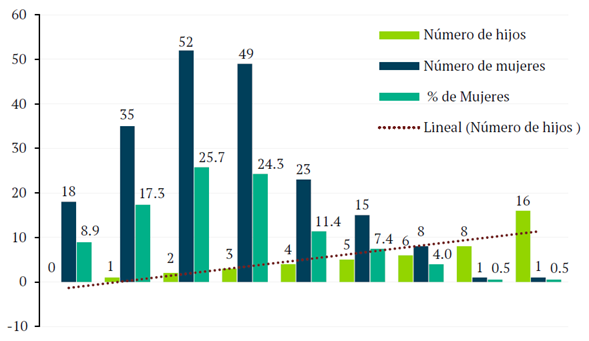

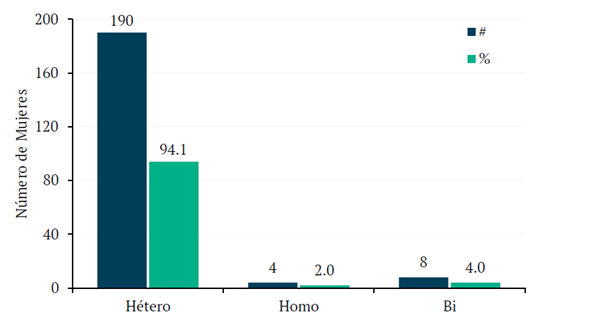

En cuanto a su estado civil, el 53 % informó ser soltera, el 35 % dijo convivir en unión libre, el 4 % ser separada, el 3 % viuda y cerca del 3 % casada (ver Figura 6). El 9 % reportó no tener hijos y el 92 % son madres. El 42 % tenía entre 1 y 2 hijos, mientras que el 48 % de las participantes tenía entre 3 a 16 hijos a su cargo (ver Figura 7). Sobre su orientación sexual, el 94 % indica ser heterosexual, el 4 % bisexual y el 2 % homosexual (ver Figura 8).

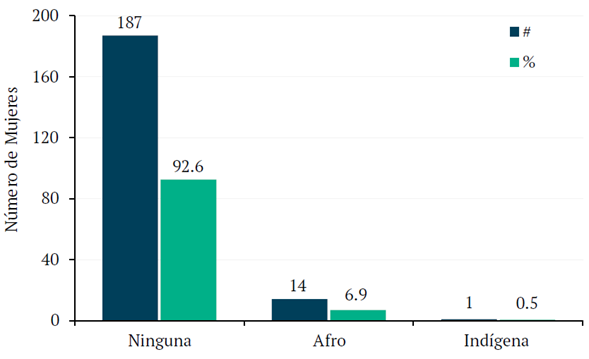

Frente al reconocimiento étnico, el 93 % no se reconoce como parte de ningún grupo étnico. El 14 % se autorreconoce como afrodescendiente y el 0 %, con una mujer de las participantes, se autorreconoce como indígena (ver Figura 9).

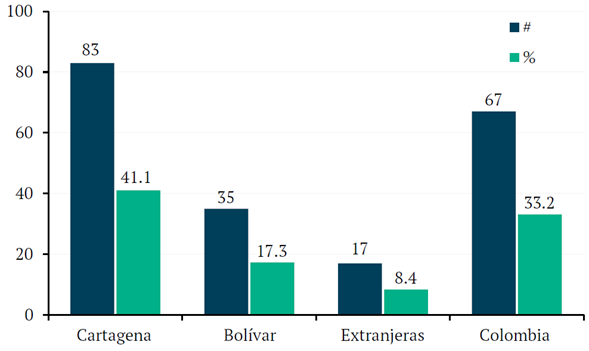

En cuanto a la procedencia de las mujeres que conformaron la muestra del presente estudio, el 41 % proviene de Cartagena, el 33 % de diferentes ciudades y departamentos del país, el 17 % proviene de diferentes municipios del departamento de Bolívar y el 9 % es de procedencia extranjera (ver Figura 10).

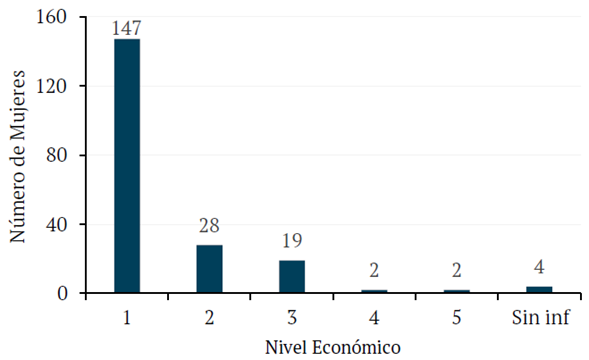

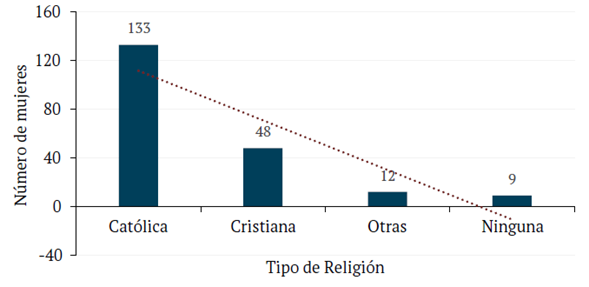

Los años de estudio reportados por las participantes van de 0 a 19 años, con cerca del 70 % con 5 a 11 años de estudios (ver Figura 11), lo que se corresponde con educación primaria incompleta, secundaria incompleta y bachilleres. La mayoría de las participantes (86 %) pertenecía a los estratos económicos 1 y 2 (ver Figura 12) y en cuanto a la religión, reportan prácticas y creencias católicas el 65 %, el 23 % cristianas, el 5.9 % otras creencias y el 4.4 % no creyentes (ver Figura 13).

Características familiares y salud mental

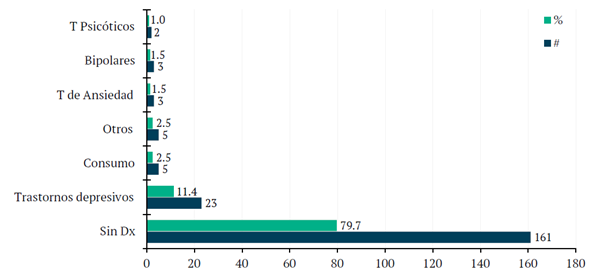

En relación con el diagnóstico en salud mental de las MPL participantes del estudio, se encontró la presencia de diagnósticos en salud mental. Al ingresar al centro carcelario, el diagnóstico fue realizado por su entidad prestadora de salud (EPS): 161 mujeres sin diagnóstico, lo que equivale al 79.7 % del total del estudio. Del 20 % restante, se presentaron los siguientes diagnósticos: 23 mujeres con presencia de trastornos depresivos, para un total del 11.4 %. Además, 5 mujeres con trastornos por consumo de sustancias, lo que representa el 2.5 %; 5 con presencia de otros trastornos en salud mental, lo que equivale al 2.5 %; 3 con presencia de trastornos de ansiedad (1.5 %); 3 casos con trastornos bipolares (1.5 %) y con trastorno psicótico en 2 casos (2 %) (ver Figura 14).

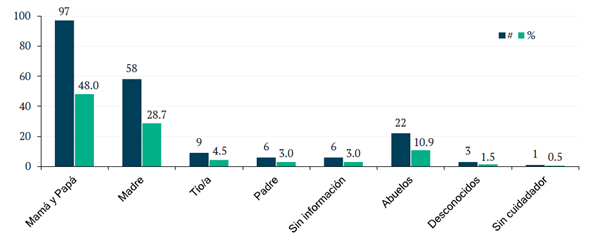

Frente a los adultos que participaron en la crianza y en el cuidado de las mujeres participantes del presente estudio, se encontró que el 48 % de las participantes mencionan la presencia de figura materna, representada por la madre, y figura paterna representada mayoritariamente por el padre o padrastro. El 28% identifica que el principal cuidador fue la madre (ver Figura 15).

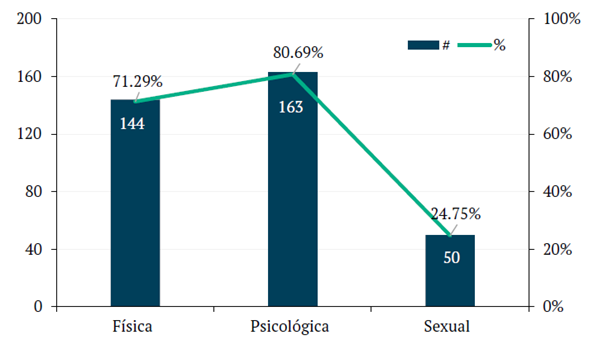

En cuanto a tipos de violencia experimentada hacia las mujeres privadas de libertad, a lo largo de su vida, se encontró que el 72 %, es decir 144 mujeres, reconoce haber sufrido algún tipo de violencia física; el 80 % (163 MPL) de violencia psicológica y el 25 % (50 MPL) de violencia sexual (ver Figura 16).

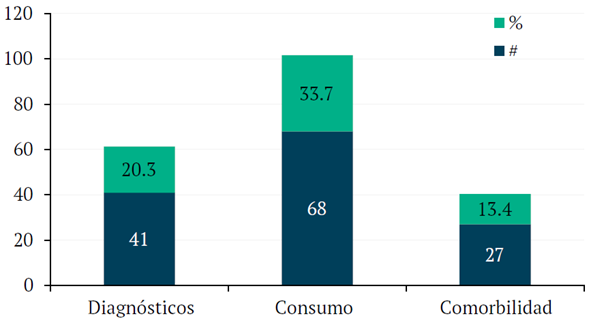

Sobre su situación actual en salud mental, se encontró que 41 MPL, lo que equivale al 20 % de la población, presentó algún tipo de diagnóstico en salud mental, como ya se indicó anteriormente. Así mismo, 68 MPL, lo que representa el 33.7 % de la población, dijo consumir algún tipo de sustancias psicoactivas de forma periódica o frecuente durante la medida privativa de libertad y antes, y 27 MPL, lo que equivale al 13.4 % de la población, presentó comorbilidad, entre varios trastornos (ver Figura 17). Cabe resaltar que muchas MPL presentaron más de un trastorno, además de consumo ocasional de sustancias ilícitas, sin que estuvieran diagnosticadas con trastornos por consumo de sustancias.

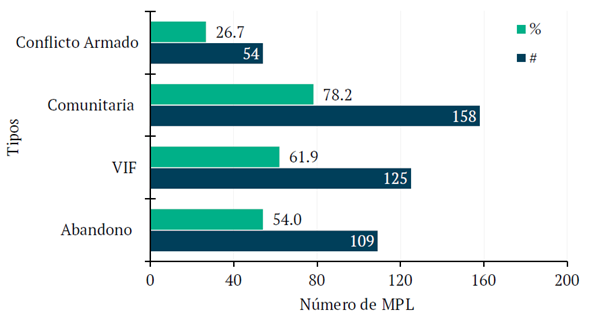

En cuanto a otras formas de violencia, el 54 % de la muestra indica haber tenido antecedentes de abandono emocional por parte del cuidador o por parte de su pareja: el 61.9 % de las participantes manifiesta haber sufrido de violencia intrafamiliar, el 78 % de violencia comunitaria y el 26.7 % de violencia en el marco del conflicto armado interno (ver Figura 18).

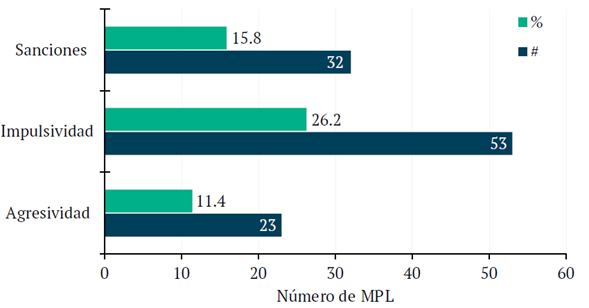

En relación con la conducta durante la medida privativa de libertad, el 11.4 % ha mostrado conducta agresiva, el 26.2 % conductas impulsivas y al 15.8 % se les había interpuesto alguna sanción por conducta inadecuada en su estancia carcelaria (ver Figura 19).

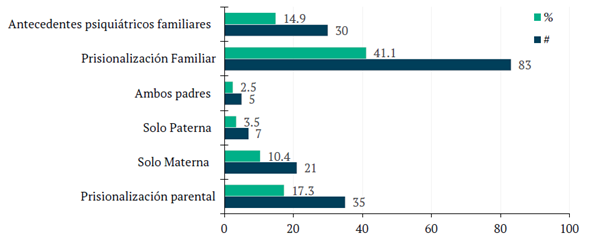

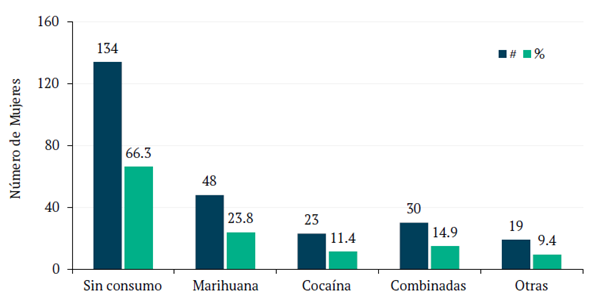

Algunos factores previos a la privación de libertad fueron sintetizados en la Figura 20, en la cual se incluyen aspectos como la presencia de antecedentes en salud mental en el ámbito familiar y la experiencia de racionalización parental y familiar. Al respecto, el 17.3 % de las participantes estuvo expuesta a vivir la privación de libertad de sus padres; 21 MPL experimentó la presencia de prisionalización materna, 7 de la paterna y 5 de ambos padres. Además, el 41 % estuvo expuesta a la experiencia de prisión de otro miembro de la familia, y en el 14.9 % de la población se identificó la presencia de antecedentes en salud mental familiar (ver Figura 20). Sobre el tipo de sustancias psicoactivas consumidas, se encontró que 134 mujeres, o el 66.3 %, explicó no haber consumido antes ni durante la medida privativa de libertad; 48 mujeres, es decir el 23.8 %, consumió marihuana; 23 mujeres, que equivalen al 11.4 %, consumió cocaína; 30 mujeres, que representan el 11.4 %, consumió combinados de sustancias; y 19 mujeres (9.4 %) consumió otro tipo de sustancias (ver Figura 21).

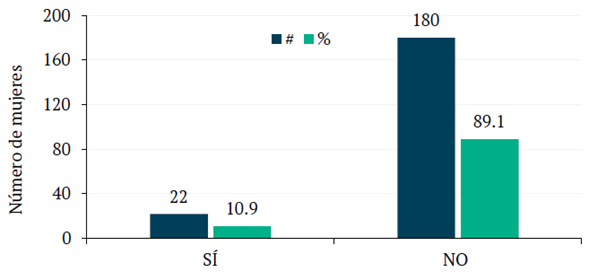

Otro antecedente fue el ejercicio de la prostitución o trabajo sexual, antes o durante la medida privativa de libertad: 22 mujeres, o el 10.9 %, indicó ejercer o haber ejercido trabajo sexual; y 180 mujeres, que equivalen al 89 %, explicó no haber ejercido esta práctica (ver Figura 22).

Aspectos relacionados con el delito

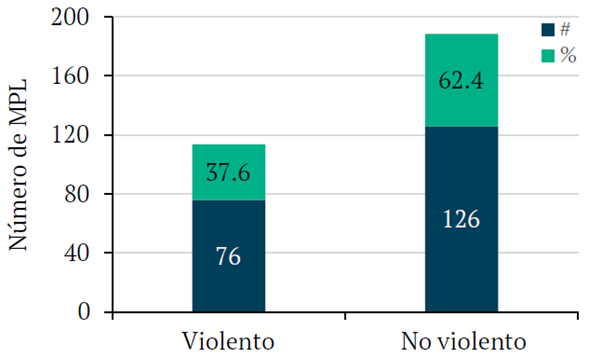

Sobre el uso de violencia en el tipo penal, para la muestra analizada se encontró a 76 mujeres, o el 37.5 % de la población, que había cometido delitos de tipo violento, mientras que 126 mujeres (63.4 %) había cometido conductas penales no violentas. Como conductas violentas se incluyen: concierto para delinquir agravado, homicidio, homicidio en tentativa, homicidio agravado, violencia intrafamiliar, extorsión agravada, acceso carnal y hurto agravado. Como delitos no violentos están: tráfico, fabricación o porte de sustancia ilícitas, concierto para delinquir, hurto simple, peculado por apropiación y proxenetismo (ver Figura 23).

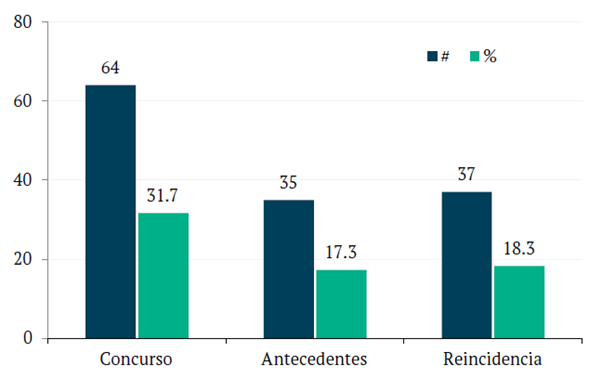

En cuanto a los factores asociados al tipo penal, el 31.7 % de las participantes presentó concurso de delito, el 17.3 % tiene antecedentes delictivos y el 18.3 % presentó reincidencia (ver Figura 24).

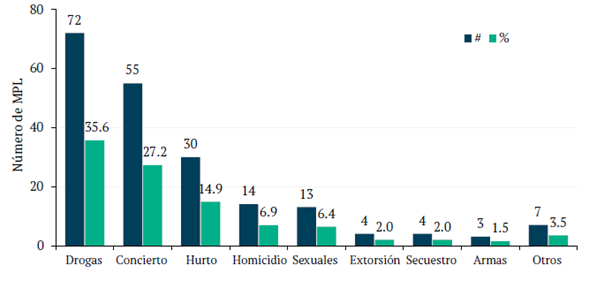

Frente al tipo de delito, el 35.6 % había cometido conductas punibles relacionadas con porte, venta y fabricación de sustancias ilícitas; el 27 % por conductas punibles relacionadas con concierto para delinquir; el 14.9 % por hurto; el 6.9 % por homicidio, homicidio agravado y homicidio en tentativa; el 6.4 % por delitos sexuales; el 2 % por secuestro y el 2 % por extorsión. Otros delitos incluyen peculado por apropiación, rebelión, fuga de presos y violencia intrafamiliar en el 3 % de la población (ver Figura 25).

Discusión

En relación con las características sociodemográficas, diversos estudios muestran que las mujeres privadas de libertad pertenecen a grupos sociales previamente excluidos y socialmente segregados, con escaso grado de instrucción educativa, madres ejerciendo actividades laborales informales, con escasa remuneración, y es parte fundamental su aporte a la economía familiar (Amariles et al., 2016; Sánchez Mejía et al., 2018). En cuanto a los datos relacionados con la conducta punible asociada a la medida, también son coincidentes con conductas delictivas que tienen que ver con el microtráfico de sustancias ilícitas, generalmente marihuana y, en segunda medida, cocaína y otras sustancias ilícitas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006; INPEC, 2022).

Los resultados del presente estudio muestran la presencia de trastornos mentales diagnosticados en las MPL y de antecedentes personales y familiares que requieren ser atendidos. Diversas investigaciones internacionales reportan diagnósticos en salud mental en población femenina privada de libertad (Bartlett, y Hollins, S. (2018). Sobre los aspectos familiares y en materia de salud mental, Rambal Simanca et al. (2021) sugieren la necesidad de actividades que fomenten el autocuidado, la prevención y la promoción de la salud para disminuir los factores de riesgo asociados a la vida en reclusión.

Igualmente, Migallón y Voria (2007) resaltan la importancia de la inclusión de programas carcelarios femeninos para mejorar su autoestima y herramientas para su reinserción social. Por su parte, Ribas et al. (2005) explican que, para el caso de las cárceles femeninas de UE (United Estates), los centros de reclusión de mujeres poseen peores instalaciones, con ubicaciones geográficas más apartadas y con menos programas de formación y de trabajo que las de población masculina. La existencia de vulneraciones de derechos, violencias previas a las que fueron expuestas las mujeres en condición de privación de libertad, es un dato relevante para el tratamiento de la conducta delictiva y para la comprensión de la construcción del sujeto femenino encarcelado.

Se encontró que las participantes del presente estudio presentaban condiciones económicas precarias, con falta de acceso a educación y a oportunidades de trabajo digno en el aspecto familiar, así como antecedentes de violencia, falta de apoyo y escasas redes de apoyo social y comunitario.

En este sentido, Juliano (2009) afirma que las mujeres privadas de libertad provienen de una larga historia de discriminación y de desvalorización. Así mismo, Bernal Condo y López Yauri (2020) plantean la relevancia de los factores familiares y contextuales, como asociados a la criminalidad femenina. Los avances en materia de enfoque de género en la política criminal y el tratamiento penitenciario en Colombia son recientes y altamente esenciales para reconocer las necesidades de esa población y en su reinserción social (Del Pozo Serrano et al., 2013).

La Ley 1709 (Congreso de la República de Colombia, 2014) desarrolla de forma muy superficial el tratamiento penitenciario con enfoque en el derecho internacional humanitario, y se deberán implementar políticas futuras relacionadas (Del Pozo Serrano y Martínez, 2015).

Frente a la conducta punible, en el presente estudio el delito con mayor incidencia en población femenina es el porte, la fabricación o la venta de sustancias ilícitas; igualmente, concierto para delinquir por hacer parte de organizaciones dedicadas a la fabricación y venta de sustancias ilícitas. Los hallazgos de Jiménez Bautista (2015) indican que, en la mayoría de los casos, las mujeres son utilizadas por bandas de traficantes o compañeros sentimentales en el negocio criminal de las sustancias ilícitas o drogas; estas mujeres generalmente poseen un bajo perfil de peligrosidad y, en cambio, son socialmente excluidas y marginadas. Este hallazgo coincide con diversos estudios. Por ejemplo, Uprimny et al. (2017) manifiesta que en Colombia el 84.16 % de las mujeres que ingresaron a centros penitenciarios fueron condenadas o sindicadas exclusivamente por un delito de drogas (p. 57).

El fenómeno del narcotráfico ha sido intervenido desde el modelo punitivo: con aumento de las conductas típicas y penas privativas de libertad; la criminalización de las personas que cometen este tipo de conductas no ha contribuido al desmonte de estas estructuras y tampoco a reducir la oferta o la demanda del consumo de las drogas ilícitas. En contraste, la criminalización sí ha contribuido a sobrecargar el sistema de justicia y penitenciario, lo cual tiene como consecuencia los altos índices de hacinamiento y los elevados costos económicos.

Sobre el reconocimiento étnico de las participantes, el 93 % indica que no tiene ningún tipo de reconocimiento étnico; en contraste con la realidad pluriétnica nacional que es del 20 % al 22 % de la población total del país, lo que equivale a entre 8.6 y 9.5 millones de personas (Urrea Giraldo, 2006, p. 219).

Así mismo, en las zonas con mayor porcentaje de población afrodescendiente, se incluyen el Pacífico, el Urabá y el departamento de Bolívar; la población afrocolombiana como la de los grupos indígenas y gitanos presenta un índice de condiciones de vida (ICV) por debajo de la población no étnica del país. Las regiones con mayor concentración de personas afrocolombianas presentan también condiciones de vida muy inferiores a las condiciones promedio del país (Del Popolo et al., 2006).

En cuanto a las relaciones familiares, se ha identificado la presencia de desarraigo y pérdida de relaciones familiares. La medida privativa de libertad genera un impacto en los vínculos y las relaciones de las mujeres con su núcleo familiar y social, agravado por los traslados de ciudad que aumentan la brecha de la distancia y afectan el tejido social y familiar.

Al respecto, Igareda (2006) dice que las mujeres privadas de libertad tienen más incertidumbre y angustia que la población masculina, sobre la situación de las hijas y los hijos, y comenta que al menos el 70 % o más son madres. Las hijas y los hijos de las madres privadas de libertad afrontan problemas graves de salud mental, en lo social, educativo y económico (Sanhueza y Sánchez, 2022).

Por su parte, Contreras-Hernández (2017), en su investigación sobre MPL y maternidad, argumenta que la privación de la libertad implica para las mujeres una doble condena; por un lado, la sanción penal y, por otro lado, la sanción social, al romper con el estereotipo de lo que se espera de lo femenino es el cuidado de los hijos, agravado por la culpa de “abandonarlos”, en contravía al mandato de lo femenino y de lo materno.

Giudice Graña y Remersaro Coronel (2022) aportan que las mujeres son las encargadas y responsable del cuidado, de la familia y de la cohesión del grupo familiar; son mujeres también las que ejercen el cuidado de las hijas y los hijos de mujeres privadas de libertad. Las mujeres madres, además de cargar ya con el castigo penal y el castigo social de romper el orden de los sexos, tienen una tercera carga: la de condenar a sus propios hijos.

Frente a la prisionalización parental, en el presente estudio se identificó que el 35 % de la población estuvo expuesta a la privación de libertad de alguno de sus padres, y el 10 % de la población total estuvo expuesta a prisionalización materna. Se ha señalado cómo la privación de libertad materna está relacionada con el aumento de la vulnerabilidad de las hijas y los hijos.

En cuanto al encarcelamiento paternal y maternal, Thomson et al. (2020) señalan la mayor presencia de comportamiento violento e indicadores más psicopáticos en mujeres privadas de libertad que habían estado expuestas a la experiencia de haber tenido a su madre privada de libertad, en comparación con las que habían experimentado la privación de libertad de sus padres.

Igualmente, el estudio de Pagés (2022) analiza cómo la prisión produce una interrupción forzada del vínculo madre-hijo, también reportada por Olhaberry Huber et al. (2020).

En la revisión de literatura aportada por Mc Millan (2018), se menciona la presencia de cierta discusión en la literatura especializada sobre los beneficios y perjuicios que pueden sobrevenir en el desarrollo de las niñas y los niños en las prisiones. Igualmente señala que la privación de libertad de las madres tiende a ser más contraproducente en el desarrollo de los hijos, además de estar más asociada a la fragmentación familiar y a la exposición a riesgos de los hijos de las madres privadas de libertad.

Como parte de las consecuencias de la prisión de los padres, Robertson (2007) menciona la superación de la pérdida, la estigmatización, la mayor vulnerabilidad y los mayores riesgos de ser víctimas o de vincularse a conductas delictivas, aun cuando las afectaciones son diversas en cada caso, viéndose afectados antes, durante y después del encarcelamiento.

En relación con la presencia de diagnósticos en salud mental, Arroyo-Cobo (2011) describe que la salud mental en cárceles se puede ver deteriorada por el hacinamiento, la violencia en los establecimientos, la falta de privacidad o intimidad, el aislamiento social y la carencia de actividades significativas.

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (2011), citada en Riveros García y Ayala Garay (2021), la ocurrencia de trastornos psiquiátricos es siete veces mayor en las personas que están en ambientes carcelarios. Algunos autores señalan que la incidencia de la enfermedad mental en prisiones es más alta en mujeres que en población masculina (Brady et al., 2022). En cuanto a salud mental, los establecimientos carcelarios y las cárceles tienen grandes desafíos en prevención, atención, asistencia y rehabilitación de las alteraciones emocionales y los trastornos psiquiátricos. Las condiciones propias de los ambientes privados de libertad aumentan los riesgos para padecer alteraciones mentales; sumado a ello, están los antecedentes personales, familiares y de desarrollo vital de las personas en condición de privación de libertad y la falta de servicios integrales especializados enfocados en las necesidades específicas de esta población.

Igualmente, y de manera urgente, lo relacionado con la atención de las hijas y los hijos menores de edad, en primera infancia, bebés, neonatos y gestantes.

En la presente investigación, los síntomas y diagnósticos en salud mental más comunes fueron los asociados a cuadros afectivos como ansiedad y depresión. Estos datos son coherentes con otras investigaciones, como la de Fraser et al. (2009), citado en Niño et al. (2017).

La desesperanza en mujeres privadas de libertad se correlaciona con la depresión y depresión (Quintela Cavalcante dos Santos et al., 2023) y se asocia con el porcentaje de riesgo suicida que fue mayor al de la población general y a cifras arrojadas por otros estudios similares en centros penitenciarios en América Latina (Vargas et al., 2023).

Frente al consumo de sustancias ilícitas, los hallazgos de Colque Casas (2018) describen que las drogas de mayor prevalencia entre de las personas recluidas son el alcohol, el tabaco, la marihuana, el clorhidrato de cocaína y la pasta básica de cocaína. Este no es un hecho aislado para Calvo (2016), ya que las mujeres con consumo de sustancias en las prisiones se caracterizan por múltiples ejes de desigualdad social, así como de experiencias de discriminación y opresión de género previas a la medida y durante la medida de privación de libertad.

Son necesarias las reformas en torno al sistema de justicia y al sistema penitenciario, a la luz de las altas cifras de delitos, el número de víctimas y el número de agresores, la estrategia punitiva del aumento de las penas privativas de libertad y el incremento de las conductas punibles. En este sentido, se requiere un abordaje alternativo que no aumente los ciclos de pobreza y desprotección de mujeres históricamente segregadas, y es la pena privativa de libertad un escenario que no termina rehabilitando ni mejorando sus condiciones sociales, sino que, por el contrario, las aleja de la socialización y aumenta las brechas de la pobreza y la vulnerabilidad de ellas mismas y de sus hijas e hijos menores de edad.

Los resultados del presente estudio indicaron un alto nivel de victimización previa a la medida privativa de libertad; en tal sentido, las mujeres habían padecido diversos tipos de violencias, tales como de pareja, maltrato infantil, físico, psicológico y sexual, entre otros antecedentes históricos de gran relevancia para la comprensión del fenómeno criminal femenino. Picado Valverde et al. (2018) comenta la alta presencia de violencia de pareja y violencias de género previas en la vida de mujeres encarceladas, y afirma que estos serían factores relevantes para el desarrollo de la conducta criminal y delictiva.

Así mismo, Acale Sánchez (2011) coincide con estos hallazgos y explica que las MPL previamente han sido sometidas a diversas violencias, como la sexual y la psicológica, además de recibir amenazas y sometimiento forzado al ejercicio de la prostitución o a la mendicidad; sugiere también algún tipo de relación entre estos antecedentes de historia vital y la conducta delictiva.

Estos resultados corroboran que cuando se estudia a las mujeres privadas de libertad, emerge la categoría “la exclusión de las excluidas”, que incluye a aquellas que previa a la medida privativa de libertad transitaban una serie de vulnerabilidades.

Las mujeres son condenadas a tratamientos y a programas penitenciarios que las infantilizan, domestican, medicalizan y disciplinan (Almeda, 2002, 2017; Yagüe Olmos, 2003). En tal sentido, la medida privativa de libertad, lejos de resocializar o acercar a las personas a las normas sociales, lo que hace es distanciar a las mujeres de la norma social porque la experiencia carcelaria es punitiva y, además, es poco formativa en cuanto a rehabilitación y resocialización.

Giudice Graña y Remersaro Coronel (2022) expresan que cuando una mujer vulnera la norma penal, no solo está transgrediendo una regla jurídica, sino también al papel social que le ha sido asignado por el hecho de ser mujer, asociado además a la maternidad y a lo femenino como un ejercicio de lo privado y no de lo público. Los actos delictivos cometidos por mujeres implican para la sociedad una doble falta, una falta contra las leyes y una falta contra la naturaleza (Juliano, 2009). En este orden de ideas, la criminalidad femenina transgrede la lógica de las expectativas de los roles de género.

Los datos obtenidos en los estudios penitenciarios sugieren una relación entre pobreza y delito, entendiendo la pobreza desde una perspectiva multidimensional, asociada a la falta de oportunidades que faciliten el desarrollo de una economía familiar que garantice las necesidades básicas y los derechos fundamentales de las mujeres, hijas e hijos y demás miembros del sistema.

Es clara también la necesidad de aumentar la calidad y la eficacia de los programas de prevención. Los estudios revisados sugieren la existencia de una relación entre la victimización previa y la conducta delictiva. Entonces, la prevención de las violencias contra las mujeres sería un factor central en la prevención también de la criminalidad femenina, así como la detección de la violencia y el tratamiento especializado de las víctimas y a las mujeres en situación de vulnerabilidad, para aportar en la prevención de la criminalidad femenina.

Este tipo de aportes invita a la construcción y al diseño de políticas públicas con enfoque diferencial, igualmente a aportar información útil a las instituciones penitenciarias para que tomen medidas en la prevención del delito y en la resocialización de las mujeres con tratamientos orientados en las dinámicas propias de esta población. No obstante, es una realidad a la cual no será posible llegar si no existe una sociedad con personas y con sistemas sociales que comprendan el mundo y las necesidades desde el marco diferencial: las desigualdades existentes por fuera de los muros se reproducen en las cárceles, y es la cárcel un sistema social que en sí mismo regula y acciona las mismas lógicas de la sociedad no carcelaria, pero aún más desiguales y violentas.1 2