1. Introducción

La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es un sistema montañoso periférico ubicado al norte de Colombia. En la actualidad, está poblada por cuatro grupos humanos ancestrales: Kogi, Iku, Wiwa y Kankuamo, comúnmente llamados los cuatro pueblos. Los primeros apuntes etnográficos sobre la SNSM en los siglos XVIII (De la Rosa, 1975 [1739]) y XIX (Celedón, 1886) no especificaron la diferencia cultural: trataron a los cuatro grupos como si fuera uno solo que habitaba diferentes partes de la Sierra. Solo hasta el siglo XX, los estudios antropológicos empiezan a identificar las especificidades de los grupos y a considerar sus diferencias culturales (Bolinder, 1925; Preuss, 1997 [1926]; Reichel-Dolmatoff, 1950).

Cada uno de estos grupos puede considerarse como una sociedad de pequeña escala, tanto por la cercanía de las relaciones sociales de sus miembros (Gurven, 2004) como porque sus concepciones y prácticas se han desarrollado al margen de los tres ejes definitorios de una sociedad de gran escala: la práctica de una de las así llamadas religiones mundiales, la relación con el mercado mundial y las instituciones punitivas occidentales (Henrich et al., 2010). En efecto, los pobladores de una misma cuenca, en cada una de las sociedades indígenas, conocen las historias de vida de cada persona, así como las de sus ascendientes. Por otra parte, cada uno de estos grupos posee una serie de concepciones y prácticas religiosas diferentes a las de las principales religiones mundiales; las relaciones económicas están marcadas por intercambios directos de productos materiales y rituales y, finalmente, sus instituciones punitivas se basan en ejercicios de pensamiento en los que se pretende restablecer equilibrios que van desde lo personal hasta lo cósmico.

Dentro de las muchas coincidencias que puedan rastrearse entre estas sociedades, se destaca el que se consideran descendientes y herederos de los antiguos Tairona, la concepción del carácter sagrado de su territorio, y, finalmente, la adopción de una serie de nociones y prácticas culturales tendientes a mantener su vínculo mítico con los Tairona. Las diferencias culturales se ubican, en general, a nivel de idiomas, vestidos, algunas prácticas y concepciones específicas. En la SNSM se hablan tres idiomas ancestrales cotidianos pertenecientes a la familia chibchense (Trillos, 2005): Kogian (Kogi), Ikun (Iku) y Damana (Wiwa). Los Kankuamo, por el contacto con la población mayoritaria, han perdido gran parte de su idioma, pero adelantan actividades con los mamos o mamas (sabedores ancestrales) más antigu/os, con el objeto de poder recuperar completamente su idioma, el Kakatukua (Trillos, 2005). Esta indicación ha podido ser verificada en el trabajo etnográfico efectuado por los autores. Sin embargo, según los estudios adelantados en el Atlas sociolingüístico de los pueblos de América Latina, los intentos por recuperar su lengua no han fructificado; por el momento, no se la usa en los distintos espacios de la vida social (Unicef, 2009).Además, se hablan dos idiomas rituales: el Terruna Shayama (Wiwa) y el Teyuan (Kogi) (Trillos, 2005). Los vestidos, con ciertas diferencias, consisten en túnicas blancas; los Kankuamo, sin embargo, utilizan la vestimenta de la población mayoritaria. Las prácticas ancestrales, referidas, casi siempre, a escuchar, a transar y a acatar los mandatos de los espíritus y fuerzas de la naturaleza también poseen algunas variaciones. Un ejemplo de ello pude situarse en el uso de las "aseguranzas" (Hatsá/Unkusia/Shenunte) (unas manillas de algodón serrano que llevan los indígenas en sus muñecas): en el mundo Kogi se imponen en casos muy especiales de protección espiritual; mientras que para los Iku llegan a constituir incluso testimonios de visitas a ciertos lugares o prueba de haber asistido a una reunión específica.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los pobladores de la SNSM se consideran y han sido considerados, en general, como personas dedicadas al oficio de pensar y, específicamente, a la construcción de sistemas filosóficos (Reichel-Dolmatoff, 1991). Pensar como función central de la vida se materializa en actividades rituales de la cotidianidad diferenciadas por el género de la persona y referidas a la aprehensión y la práctica de concepciones cosmogónicas. Así, los hombres dedican su esfuerzo y su tiempo a materializar su pensamiento en el poporo; mientras que las mujeres reifican el pensamiento en el tejido de la mochila (Sugamé/Tutu/Suzü). Aun cuando puedan parecer dos ocupaciones culturales muy separadas, en realidad se refieren a una misma actividad: tejer el pensamiento, ya sea en los trenzados de cal de conchas marinas sobre la parte superior del poporo o en las hebras de fique, de lana de ovejo o de lana industrial que se entretejen para dar forma a la mochila (Sugamé/Tutu/Suzu).

El presente estudio está dedicado al examen del poporo (Sugi/Yo'buru/Dumburru) en las culturas Kogi, Iku, Wiwa y Kankuama. La elección del poporo, en primer lugar, corresponde a razones de delimitación temática. En segundo término, la exposición se justifica en la casi total inexistencia de estudios que aborden de manera conjunta aspectos centrales de las culturas que habitan la SNSM (De la Hoz et al., 2019). En efecto, se cuentan con estudios monográficos que atienden a aspectos centrales de una cultura (Aroca, 2009; Ramírez 2011) o a la general exposición del sistema de pensamiento (Giraldo, 2014; Parra, 2018; Uribe, 1990). Aun cuando pueda afirmarse que la relevancia del estudio se sitúa en el esfuerzo por llenar esa laguna de la conjunción de aspectos culturales centrales de los grupos humanos que habitan la Sierra, el principal aporte está en el diálogo con personas formadas en marcos culturales propios y con su saber Otro (Spivak, 2011), una conversación que abre la pregunta filosófica: ¿qué significa pensar?, y más específicamente, ¿qué y cómo se crea, mueve y cristaliza el acto de pensar en la Sierra Nevada de Santa Marta?

El artículo se halla dividido en cuatro apartados. El primero presenta unas generalidades del poporo. El segundo atiende a la metodología que se siguió tanto en el trato con las comunidades como en la recolección de los datos, en su análisis, la discusión y en la subsiguiente exposición. La tercera parte aborda la manera en la que se comprende el poporo en cada uno de los grupos, y la cuarta ofrece una conclusión. Para ello se ha acudido, principalmente, a las narraciones míticas que lo instauran. Con todo, debe hacer énfasis desde ya en que, para los indígenas de la SNSM, el mito se constituye, entre otras muchas cosas (pero de manera especial), en un espacio de narración que establece de forma fidedigna el modo en el que el mundo y los seres que lo pueblan se ha realizado. Este procedimiento garantiza la asistencia a lo que concretamente significa pensar en la SNSM, es decir, en hacer palpable los tres elementos centrales de una cosmovisión: metafísica, epistemología y ética (Nelson y Vucetich, 2018).

2. Generalidades del poporo

El poporo es un instrumento reconocido como propio y común de muchos grupos indígenas de Colombia extintos y presentes. Su importancia puede constarse incluso en el actual Museo del Oro de Colombia, el cual contiene una colección de piezas precolombinas iniciada en 1939 con el poporo quimbaya, elaborado por un grupo humano que habitó el sur de Colombia. La numismática y la cultura popular tampoco fue ajena a esta figura. Así, en 1973, con motivo del quincuagésimo aniversario del Banco de la República, se acuñó una moneda de 1500 pesos oro, en cuyo anverso figuraba el poporo quimbaya. En la siguiente década, circularon billetes y monedas de 20 pesos que contenían la emblemática figura.

En la actualidad, sin embargo, el poporo solo es un elemento cotidiano y ritual para los cuatro grupos humanos ancestrales ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta: Kogi,Iku, Wiwa y Kankuamo. Para estas personas, poporear puede ser entendido como una práctica epistemológica ancestral, ritual y cotidiana que tiene por objeto la búsqueda del conocimiento y la validación de ciertos contenidos como sapienciales. Este propósito se cumple mediante una relación de diálogo directo entre la persona y el poporo, hasta que este último muestra o devela aquello buscado por quien poporea.

En cuanto al aspecto físico, en la acción de poporear intervienen cuatro elementos: el calabazo o totumo, un madero pequeño, cal de conchas marinas y hojas de coca tostadas en olla de barro o en mochila. En esta acción, el hombre masca hojas de coca, posteriormente introduce el madero en el calabazo, en el que previamente se ha depositado la cal, unta la punta del madero con cal, luego lo moja con el jugo producido al mascar las hojas de coca dentro de su boca y, finalmente, frota la mezcla sobre la parte superior del calabazo. Con la repetición de este procedimiento se produce una pasta conocida popularmente como la chapa, como se observa en la Figura 1. Los indígenas consideran que una chapa grande es la expresión de un gran poder de pensamiento y una gran capacidad de recepción de sabiduría.

La entrega del poporo se da en una ceremonia dirigida por el mamo, que representa para el joven la entrada en la edad adulta, que puede estar entre los 13 y los 18 años. Para el joven que recibe el poporo, el rito se extiende por cuatro días con sus noches, en las que no se duerme. Durante el día, animado por el mamo, el joven realiza trabajos físicos; en la noche recibe las instrucciones para poporear y empieza una conversación con el poporo en la que le refiere su vida, sus metas y sus sueños. Este diálogo incluye la expresa solicitud para que el poporo le muestre el conocimiento de aquello por lo que se le interroga en cada ocasión en que se acuda a él.

Fuente: foto de los autores.

Figura 1 Imagen general de un poporo. Bonda, Santa Marta, Colombia, 2022.

Aun cuando se pueda verificar físicamente que el poporo es entregado por el mamo, los indígenas consideran que es la propia Madre Universal quien entrega el poporo. El trabajo del mamo constituye una suerte de mediación entre la Madre y el joven que recibe el poporo. Cosmológicamente, la Madre ha entregado cuatro elementos que se relacionan para crear pensamiento. Las hojas de coca constituyen la puerta de entrada a lo cognoscitivo, mientras que la cal da concentración y vuelta al origen primigenio (el momento de la creación) y, finalmente, la introducción del madero en el calabazo y los movimientos implícitos realizados por el cuerpo del portador figuran como una relación sexual que tiene por objeto la creación de nuevo conocimiento potenciado por la acción de la hoja de coca y de la cal.

3. Metodología

El trabajo etnográfico, marcado por el área disciplinar de los autores, la filosofía, insta a dialogar sobre la manera en la que personas que se han formado por fuera de la tradición occidental piensan aspectos de interés filosófico como el ser, el conocimiento y sus validaciones, así como lo relativo a la acción, es decir, a la ética.

Sorprendentemente, estos mismos temas interesaban a los indígenas. El diálogo iniciado no solo pretende hacer justicia epistémica a magnánimas construcciones del saber, sino que se dirige, además, al esfuerzo de visibilizar la manera en la que los Otros (los que se forman en unas tradiciones diferentes) conceptualizan, desarrollan y efectúan propuestas filosóficas. Desde el contacto inicial, el trabajo se ha seguido bajo el enfoque de la etnografía compartida (Cayón, 2013, 2018), la cual hace parte de la concepción de que la etnografía consiste en una práctica que puede ser realizada por los indígenas de acuerdo con sus propios intereses epistémicos y políticos. Este ejercicio les permite relacionarse con cosmovisiones diferentes y controlar el flujo y la cantidad de la información que le quieren brindar a los investigadores, de manera especial, y a las otras culturas, de manera general. La elección de esta metodología se fundamenta en la posibilidad de postular a las personas como seres autónomos, de garantizar encuentros y diálogos sociales, políticos y epistémicos y, finalmente, relaciones y concepciones de mundo. En este caso, las conversaciones entre los participantes consistieron en compartir y entender los aspectos cosmológicos y cosmogónicos que sustentan epistemológica y éticamente la actividad, reunión, consecución y afianzamiento de los poporos en cada una de las culturas.

Las técnicas de recolección de datos etnográficos de esta investigación cualitativa están mediadas por la observación participante y la revisión documental, e incluye instrumentos de recolección de la información como registros fotográficos, de audio, charlas y entrevistas que implicaron un acercamiento al territorio. Los diálogos se dieron entre el 2016 y el 2022 cuando los investigadores compartieron con los indígenas, hombres y mujeres, sabios y sabias de las comunidades, en lugares específicos de la SNSM, como Dumingueka, Guachaca, Gun Arunwun y Valledupar, ubicados en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, respectivamente, así como en espacios ofrecidos por la Universidad Industrial de Santander, mediante invitaciones especiales que se hicieron para efectuar tanto charlas abiertas con la comunidad universitaria como entrevistas privadas. En este artículo, se exponen los resultados de esas conversaciones, como una forma académica de mostrar los contenidos en estos tipos de textos.

4. Resultados y discusión

Sugi, el poporo Kogi

En la cultura Kogi, el poporo es un elemento referido a lo material y a lo inmaterial. Estos dos contenidos se direccionan hacia aspectos centrales de la cosmovisión, concretamente a lo metafísico, lo epistemológico y lo ético, enunciados en el acápite dedicado a las generalidades.

El poporo consiste en un recipiente vegetal que se obtiene del arbusto conocido como sugihskalda. Sugi, el poporo, tiene cuatro componentes: sugi (calabazo), sukalda (madero), nugi (cal) y jañú (hoja de coca). Dos de ellos son elegidos de manera voluntaria por el indígena; los otros dos son fruto de la consulta que se hace a los Padres y Madres originarios (fuerzas de la naturaleza que están desde antes de la creación del mundo y asignadas en calidad de Madre o Padre a las cosas que hay en el mundo). Desde este punto de vista, para el Kogi, poporear es una acción cognoscitiva que tiene, por un lado, un fuerte componente de libre albedrío y, por el otro, la búsqueda de aquellos elementos que se acomodan a su personalidad y que, finalmente, contribuyen a ayudar a la persona a obtener un mejor desempeño cognoscitivo.

Al arbitrio del indígena quedan el tamaño de la calabaza y el modo en el que se tuesta el jañú(la hoja de coca): en olla de barro o en mochila. El trabajo etnográfico realizado para esta investigación ha mostrado que el tostado en mochila activa y potencia mucho más los componentes del jañú, pues produce un mayor adormecimiento en la boca de quien masca. La elección de sukalda (el palo con el que se saca la cal del calabazo) y el modo de curar nugi(la cal que se obtiene de las conchas marinas) son consultados por el mama en zhátukua (un recipiente sagrado de origen vegetal utilizado para leer el mensaje que Padres y Madres primigenios comunican a través del agua) en el momento en el que se efectúa la primera entrega del poporo. En cuanto a sukalda, hay, en principio, dos posibilidades: que se halle en la parte alta de la Sierra o en la parte baja. Si la consulta prescribe la parte alta, indica, además, que debe tomarse uno de los siguientes maderos: sembuka, duana, sinikalda o kadtuldue, si es de la parte baja, le puede corresponder nañi sambuka, kambudzi, taddua o zuta. El indígena graba en su memoria tanto el agua como el madero que le corresponden para solicitarlos cada vez que los requiera. El nugi se cura con agua fría o caliente. De acuerdo con el temperamento de la persona, la consulta indica si le corresponde una cal curada con agua fría o con agua caliente.

Este contenido epistémico se refuerza y se potencia con la referencia mítica del poporo. La acción de poporear corresponde a una creación de pensamiento que refiere directamente a la cópula (Reichel-Dolmatoff, 1950; Parra, 2018). En este sentido, Gómez (2010) señala la proximidad del mito de Seinake (la tierra negra), primera mujer que es, además, agua y mujer calabazo, el recipiente del poporo. Esta referencia permite ubicar a Seinake en todo aquello que da la vida, particularmente, en la tierra y el agua. Pero el mito, en relación con el poporo, ubica al calabazo como fuente de vida, como el lugar del que surge la creación. En efecto, en el calabazo se deposita el nugi, que se convierte en el germen o la semilla que crece dentro del calabazo pero que, posteriormente, se materializa como pensamiento en lo que se denomina la chapa, la parte exterior del poporo (caldmutsa).

Un segundo mito ubica la reprensión que hace Búnkuasé de Kashindúkua (Gómez, 2010). Kashindúkua, el primer mama que se transforma en tigre, no distingue en la transformación entre mujeres y comida. Por ello, devora a las mujeres. En vista de esta situación, se llama a Búnkuasépara que lo reprenda. En el ejercicio del castigo se vale de sukalda (el madero con el que se saca la cal del poporo) para golpearlo dos veces. El primer golpe le produce un desmayo y el segundo le causa la muerte, aunque Búnkuasé, al observar los huesos de tigre, procede a revivirlo. Los mitos nos muestran un equilibrio que I se expresa -y se contiene- en el poporo: la vida y la muerte. En el calabazo se encuentra la vida y sukalda da la muerte.

Los componentes materiales y míticos relacionados en el poporo Kogi nos permiten comprenderlo como un elemento cognoscitivo que apunta hacia un equilibrio pero que es, además, él mismo un equilibrio. En efecto, los elementos que lo componen relacionan a las personas y a la Sierra, pues la obtención de sukalda, por ejemplo, implica ir a las partes altas o bajas. También comporta, en el tratamiento de nugi los polos del frío y del calor. En cuanto a la relación mítica, puede observarse la concordancia entre vida y muerte. Pero en el poporo, y también para el Kogi, la muerte no es un desaparecer, sino un estado que marca una concreción, una materialización diferente y específica de la vida. Así, nugi vive, desmaya, muere y revive; es decir, se concreta y se materializa en la parte superior externa del calabazo como chapa o coraza, luego de haber estado como germen en la parte inferior e interna del totumo.

La relacionalidad personal y geográfica es, también, cosmológica; el poporo se muestra como un microcosmos (Reichel-Dolmatoff, 1950; Parra, 2018). El poporo es la Sierra, pero también el universo entero, muestra que su concretización ha requerido del esfuerzo de varias personas y la relación de diferentes lugares, así como los momentos que van desde el nacimiento o la siembra hasta la muerte o la ingesta de alimentos. Pero también es cosmogónico, en la medida en que en él están contenidos y potenciados los relatos del origen del universo, de la Ley de Origen (Sé) y del destino que les marca a los Kogi y a los demás seres vivos.

La conjunción de la cosmología y de la cosmogonía en el poporo develan unos contenidos metafísicos, epistemológicos y éticos. En efecto, en el poporo se comprende lo que se es y, específicamente, en relación con la naturaleza y con los demás seres vivos humanos y no humanos. Esta indicación postula al sugi, además, como elemento cognoscitivo, por el que se tiene plena conciencia y claridad de los aspectos cosmogónicos y cosmológicos de la cosmovisión. Y, finalmente, la concreción de sukalday nugicomo consulta de mensajes materiales y espirituales hace posible entender que la vida y muerte son un equilibrio, una correspondencia que conecta y concretiza el pensamiento a través del agua, y permite al Kogi ejecutar acciones que ayudan a la persona a sanear tanto su interior como su exterior. El poporo reconoce y conceptualiza que la metafísica y la epistemología están unidas a una ética. Así, el conocimiento obtenido no se agota en la recepción de información, sino que se mantiene y se materializa en la encomiable acción de venerar y proteger a la Madre.

Yo'buru, el poporo de los Iku

Al igual que ocurre con los demás grupos de la SNSM, el acercamiento conceptual y material al Yo'buru (poporo) se da mediante la vivencia efectiva del mito. En el caso de los Iku se tiene en cuenta, sobre todo, la narración mítica de la creación del Yo'buru; es decir, de la manera en la que las fuerzas de la naturaleza (Madres y Padres primigenios) permitieron la llegada de esta estructura milenaria y sagrada al mundo material, así como su permanencia en las tareas que se les encomendaron a los indígenas.

En el caso de los Iku se hace mención a todos los habitantes de la Sierra porque ellos consideran que la narración mítica que fundamenta Yo'buruno es exclusiva de su grupo, sino que comprende un mensaje entregado a los cuatro pueblos. El carácter conjunto del mito establece dos relaciones diferentes de hermandad. En primera instancia, una fraternidad entre los hermanos mayores, mediada por la práctica de poporear, como una acción propia exclusiva y ancestral. La segunda relación fraterna se da con la población mayoritaria, los no indígenas (bunachu), a quienes se les considera hermanos menores, y frente a los que se tienen grandes responsabilidades, pues la mayor parte de las ofrendas (zasanun) que los Iku efectúan a sus Padres y Madres originarios se realizan por las acciones de desequilibrio que emprenden aquellos, a quienes se llama a la reflexión, a construir formas de relaciones expresadas en la cosmovisión y, sobre todo, con la naturaleza, concebida como Madre Universal y Primigenia. Ahora bien, en la actualidad algunas personas de la población mayoritaria también poporean, hecho consentido por los mamos (sabios) y las zakus (sabias), pues los consideran como indígenas que nacieron en lugares diferentes de la Sierra, pero que han escuchado el latido del corazón del mundo y vuelven a su encuentro. Aquí, el punto de vista de la sabiduría femenina es aplicado de forma espiritual para corroborar los actos cosmológicos en mención.

Según la información colectada en estos años de trabajo etnográfico en la SNSM con los Iku, el mito de la creación de Yo'buru está íntimamente relacionado con el de la creación del mundo material (Mogollón, 2018). El vínculo se evidencia en el hecho de que Yo'buru fue creado en bunsi arusi (antes del amanecer), expresión que para los indígenas significa antes de la creación del mundo. Dentro de las fuerzas primigenias, variedad de nociones y de objetos representan anuwe (el pensamiento primigenio) de los seres creados con posterioridad. Justo ahí, en bunsi arusi, las primeras fuerzas, potencias, o Padres y Madres, se preguntaron por la representación más ilustre de la mujer y, por extensión, de lo femenino, para los seres humanos. Después de una reflexión minuciosa optaron por Yo'buru.

De acuerdo con la narración, Yo'buru pasa de ser un "objeto" primigenio en anuwe que representa a lo femenino para desembocar en un objeto material que, entre otras cosas y muy a pesar de su factualidad, no pierde el carácter inmaterial representativo que se le ha otorgado. Pero para que el calabazo mantenga ese contenido primigenio se hace necesario que el mamo o la zaku transfiera el mensaje ancestral del poporo mítico al material que le será entregado al hombre indígena. La transmisión se hace mediante una exigente ritualidad en la que se consulta y se ofrenda la actividad. Como el contenido ancestral es tan profundo, se requiere que quien recibe Yo'burucuente con una mente madura que le posibilite recibir y digerir la información que se le otorga. Para los Iku, la mayoría de edad no está dada por el número de años que tenga la persona, sino por su madurez corporal y espiritual. Esta indicación explica que el joven maduro puede tomar esposa, relacionarse con lo femenino de manera íntima y concretar su matrimonio con la entrega del Yo'buru, que a su vez indica que la esposa puede seleccionar y cortar las hojas de áyu(hoja de coca) para el proceso de tostado y su posterior ciclo de enchapado.

Aquí se hace explícita una línea del carácter metafísico de Yo'buru. En efecto, lo contenido en este objeto configura las relaciones entre las personas y los demás seres. En primer lugar, los Padres primigenios entregan una potencia femenina a las personas. El poporo es la mujer en anuwe, pero, además, es un referente de relación entre dos mundos y entre los seres que los habitan. Yo'buru se transfiere, en tanto contenido, desde antes del amanecer a después del amanecer; es decir, desde el tiempo sin tiempo hasta el tiempo que conocen, atestiguan y transitan los mortales. Tocar el poporo, tenerlo entre las manos, verlo, referenciarlo, se convierte en la posibilidad y en la prueba de que los Padres primigenios han establecido el contacto y la relación estrecha entre los dos mundos.

La comunicación de los dos mundos implica a todos los seres.Así, por ejemplo, y gracias al Yo'buru, los Padres ven, potencian y entregan las llaves del mundo espiritual a la mujer que selecciona y corta las hojas de áyu. Lo propio hacen con las familias que recolectan caracoles en las playas y con los hombres que llevan a cabo los preparativos de los elementos requeridos para la acción de poporear. Puede decirse que cada persona, en cada acción destinada por el género y por la edad, efectúa una larga y fructífera conversación en donde se teje y escribe con el poporo el agenciamiento de las potencias femenina y masculina con el antes del amanecer. Yo'buru, además, establece y garantiza las relaciones sociales y cotidianas con el cosmos. En suma, puede decirse que el objeto milenario y ancestral que ocupa la atención de esta reflexión configura los contenidos ancestrales demarcados desde la Ley de Origen (Sé).

Junto a esos contenidos que postulan al poporo como el instrumento que posee la capacidad de establecer las relaciones entre los dos mundos y los seres que lo habitan, ha sido transferido un saber milenario que abre la posibilidad de acceder a la metafísica y que constituye, además, el objeto de la reflexión de los sabios ancestrales. Así, gracias al poporo, mamos y zakus efectúan una investigación (denominada consulta) que pretende establecer los parámetros que postulan el saber y los medios que permiten acceder a él. De acuerdo con lo dicho, en el examen de Yo'buru, en su consulta, se vislumbran los tres contenidos epistemológicos centrales que se han indicado: la naturaleza del saber, los procedimientos y su validación.

Como es habitual para los otros grupos de la Sierra, no se trata de un conocimiento por el conocimiento. Los Iku preguntan y actúan siempre de acuerdo con una responsabilidad que les ha sido asignada y establecida en la Ley de Origen (Sé): cuidar y venerar a la naturaleza, lo que comprende desde su cosmovisión a todas las fuerzas visibles e invisibles que la habitan. Conforme a lo apuntado, en el desarrollo de lo que pudiera considerarse como una ética de la responsabilidad, los Iku, gracias a la consulta de sus sabios, saben siempre de qué, cómo, por qué y ante quién son responsables. Por ello, todas sus acciones se conducen de acuerdo con los preceptos consultados y delineados dentro de un sentido de responsabilidad con la naturaleza (con lo femenino y lo masculino), que se reconfigura en una ética que demanda la conexión constante de los actos con la Gran Madre, la conjunción del antes del amanecer con el presente. En suma, la narración del mito del Yo'buru como vivencia representada en la acción de poporear establece relaciones de hermandad y fraternidad entre los seres del cosmos ligadas a lo femenino desde el origen hasta la actualidad, y que, a través de zasanun, bunsi arusi y anuwe, se teje la relación de los mundos material y espiritual, como un acto inscrito que mantiene la creación y el equilibrio del mundo natural y social.

Dumburru, el poporo de los Wiwa

Acercarse al Dumburru implica la aproximación al conjunto de la cultura de los Wiwa. Quizá la mejor manera de efectuar este procedimiento sea mediante el mito de la creación. Logrado lo anterior, se procederá a derivar algunos aspectos que permitan su comprensión como elemento central de la cosmovisión que lo postula como un ser vivo, por lo menos en cuanto a su especificidad. De acuerdo con el mito de Origen, una vez creada la Tierra, el pensamiento Wiwa ascendió hasta la Sierra para llevar el agua. Allí, Shealikukuiy Sherankua (los Padres primigenios) tomaron el pensamiento y lo prepararon en una olla de barro. Cuando estuvo listo surgieron los Wiwa y el Dumburru. Según esta narración, ambos son fruto de la cocción del pensamiento o, más exactamente, son el pensamiento cocido. Esta particularidad los postula como idóneos para el desafío de cumplir con la Ley de Origen (Shembuta) que exige un gran trabajo material y espiritual (Organización Wiwa 2012a, 2012b).

Para cumplir con el Shembuta, es decir, para comprender y vivir de acuerdo con la Ley de Origen, los Wiwa se valen, entre otras construcciones culturales, del Dumburru, avizorado como un objeto que ayuda a materializar el pensamiento. Pero gracias al mito de origen, el Wiwa es un pensamiento cocido, pensamiento que pensó y actuó como humano para llevar el agua a la Sierra; el Dumburru puede ser visto, dentro y fuera de la cosmovisión, como un ser vivo que antes fue humano. En efecto, su mitología nos acerca a la comprensión de su personificación como un ser dotado de voluntad, cuyo más inmediato propósito está dirigido al saber. Desde fuera, podría indicarse, con la ayuda del perspectivismo de Viveiros de Castro (2018), cómo perdió su forma, pero no su ontología humana.

Un análisis etimológico permitiría enfatizar la estrecha relación entre pensamiento y cultura. Dumburru está compuesto por tres nociones: dum: fuerza; bu crecer y rru espíritu. Desde esta perspectiva, es la fuerza del crecimiento espiritual que potencia a ese pensamiento devenido en hombre (sin dejar de ser pensamiento) para comprender y cumplir el Shembuta en los tres elementos fundamentales de toda cosmovisión: la metafísica, la epistemología y la ética. En la etimología del Dumburru, la metafísica puede ser hallada, preponderantemente, al final de la palabra: rru (espíritu). Si se entiende que la metafísica es esa parte de la filosofía que investiga sobre los fundamentos y la estructura de la realidad, podrá notarse que la referencia a rruno es gratuita. En efecto, el universo ha sido fundamentado y estructurado desde y en lo espiritual. Por tanto, para acercarse a su conocimiento se debe hacer el esfuerzo de volver a antes de la cocción realizada por Shealikukui y Sherankua.

La epistemología se ubica en la parte central: bu (crecer), que se puede interpretar como el conocimiento o el acto de conocer. Así, cuando una chapa de poporo ha crecido, se dice que su portador conoce mucho, y que puede ser un sabio. Esta indicación muestra una doble prerrogativa del poporo como instrumento epistemológico. Por un lado, es el objeto que se utiliza para pensar, y, por el otro, se convierte en la prueba fehaciente (por el tamaño de la chapa) de que se ha pensado de tal manera que quien lo porta ha llegado a ostentar la calidad de sabedor o sabio. Y la ética concierne, principalmente, a la primera noción dum (fuerza). Esta fuerza se entiende de dos maneras: espiritual y físicamente. Así, la acción, y particularmente la acción ética, es una fuerza que se imprime en cada una de las ocasiones de la vida como expresión de Shembuta. En concreto, cuando el Wiwa actúa, cuando profiere o piensa un juicio, se impone la tarea de cumplir la Ley de Origen. Lo anterior implica que su acción ha sido ordenada en lo espiritual y se materializa en el universo. Manuel Gil, indígena Wiwa, expresa:

Cada segundo, cada minuto estamos pensando, entonces lo que uno piensa lo vamos a escribir aquí (...) Este recibió esta hojita. Recibió aire, sol, luna, tierra, todo, noche, día, entonces por eso se combina y se vuele amarillo, porque esto recogió todo, el rayo de sol también lo está cogiendo, el aire también lo está cogiendo, la luna también lo está agarrando, la tierra también le está dando alimento. Entonces cuando se vuelve con cal y la saliva se vuelve amarillo porque aquí está todo. Todo, todo. Entonces por eso aquí está todo, la saliva que, ¿qué es? El agua. Entonces para nosotros esta es la tierra y este es el cielo. (Comunicación personal, 21 de diciembre de 2022)

Se ha procedido a derivar los contenidos de la cosmovisión a partir de la etimología y a exponerlos siguiendo un orden específico. Este orden, sin embargo, solo es expositivo y no corresponde a contenidos culturales. Así, lo que se muestra es que la metafísica, la epistemología y la ética son partes fundamentales de la cultura y se expresan en el poporo. Ninguna de estas partes, sin embargo, adquiere prevalencia sobre las demás ni puede ser practicada en desmedro de las otras; representan la unidad de los elementos diversos, como la dushpuna (cal), zhu (el calabazo), kurmasu (chapa) y shuguna (el madero). Así las cosas, el Dumburru es un instrumento mítico y técnico, devenido en un ser vivo que, junto al Wiwa, consolidan el pensamiento cocido del universo que conecta lo material y lo espiritual, expresión del Shembutay los Padres Primigenios, ejemplo de que el pensamiento se liga a la creación y a la concretización del ser.

El poporo Kankuamo. Hacia la reconstitución de la identidad

Las respuestas a la pregunta por los Kankuamos ofrecidas por los otros tres grupos de la Sierra (Kogi, Iku y Wiwa) están acompañadas de una doble gesticulación que manifiesta, por turno, un cierto pesar y una alegría. El pesar se acompaña de la indicación de que esos hermanos, por el contacto con la población mayoritaria, han olvidado aspectos centrales de su identidad kankuama como el vestido, el idioma y algunos procedimientos rituales; con todo, esta aseveración ya podía ser constatada desde el siglo XIX (Celedón, 1886). Pero, seguidamente, los rostros se avivan con la luz de la alegría mientras manifiestan que los Kankuamos están ocupados en efectuar una serie de trabajos ancestrales que les permita recuperar aquello que muchas personas externas creen perdido, su identidad.

El trabajo etnográfico en la SNSM ha permitido identificar dos hipótesis sobre el proceso de "pérdida" de la identidad kankuama. Según la primera, su ubicación geográfica, por la cercanía a la población mayoritaria, hizo que entraran, de manera paulatina, en un proceso de asimilación cultural. La segunda hipótesis sostiene que, ante el peligro de la pérdida de la identidad de los cuatro pueblos por la asimilación cultural, los Kankuamos deciden servir de contención a los avances de la población mayoritaria. Esta acción les permitió resguardar la identidad y los procesos culturales de los otros tres grupos mediante el sacrificio de lo propio.

La doble hipótesis de lo que pudiera considerarse como la pérdida lleva, de igual modo, a reflexionar sobre la recuperación identitaria, a una doble posición (Rincones, 2019). La primera postula la búsqueda identitaria como una tarea épica y necesaria; mientras que hay quienes, dentro del propio resguardo Kankuamo, consideran que tales acciones solo se efectúan con el objeto de obtener beneficios económicos del Estado. Desde esta segunda perspectiva, la recuperación cultural, por lo demás, podría implicar un trabajo irrealizable en tareas específicas como la consulta y la formación de los sabedores en aras de reconstruir la presencia de la sabiduría ancestral kankuama (Pumarejo y Morales, 2013).

De acuerdo con lo establecido por los sabedores ancestrales Kankuamos (OIK 2010, 2014), la búsqueda y la afirmación de la identidad se da por medio de la memoria como garantía de una vivencia efectiva del mito, de habitar el territorio, de establecer la relación de fraternidad con las otras tres sociedades que habitan la SNSM y de la acción política que garantiza la protección de lo demarcado como territorio ancestral. Pero el logro y la vivencia de estos cuatro aspectos parece estar determinado por la recuperación, la configuración y el uso del poporo como elemento distintivo y de origen no solo de los Kankuamo, sino de los cuatro grupos que habitan la SNSM (Talco, 1994).

La indicación del poporo como elemento constitutivo y de origen compartido por los cuatro pueblos recuerda la concepción Iku de Yo'buru. En efecto, al revisar la fuente etnográfica utilizada por Talco (1994)1, puede evidenciarse que sus informantes son mamos Iku. La particularidad resaltada no es exclusiva de la investigación reseñada, así, por ejemplo,Vivas2 (2018) indica que la mochila usada para cargar el poporo se enuncia con vocablos pertenecientes al idioma ikun:Yo'buru masi (mochila utilizada para llevar el poporo). Otras investigaciones (Plaza Zuñiga, 2019), sin embargo, han acudido a la cercanía geográfica y epistémica de otros grupos para postular la configuración conceptual del poporo. Los textos citados junto con el trabajo etnográfico de los autores permiten indicar que los procesos de recuperación de la identidad de los indígenas Kankuamo se hacen, ante todo, con el grupo o los grupos indígenas con los que más interactúan. Por ello, se hace posible identificar, en sus concepciones y prácticas, disposiciones que podrían ser filiadas como más correspondientes a los Kogi, los Iku o los Wiwa.

No obstante lo apuntado, en la concepción y en la práctica del poporo en el universo kankuamo también se hace posible identificar y postular los aludidos tres componentes centrales de una cosmovisión que se han expuesto anteriormente. Para los Kankuamos, el poporo constituye un elemento fundamental que remite a la construcción del mundo, en el sentido en el que se advierte la presencia de los elementos requeridos para su concretización. En el poporo puede constatarse la presencia del agua (en las conchas del mar y en la saliva), de la tierra (en el hayo [la hoja de coca, el trabajo etnográfico pudo determinar que la palabra es escrita de esta manera] y en el tabaco), del fuego (en el fuego que contribuye a pulverizar la concha de mar y en el que tuesta el hayo) y, finalmente, el aire (en el movimiento del zoken y en el aliento del indígena) (Guerra, 2016). De acuerdo con esta prescripción general, cada vez que el Kankuamo poporea utiliza estos elementos dobles (potenciados) para crear (ya no el mundo material) el mundo de su pensamiento en la constante remisión al origen primario. Por lo demás, esta indicación es vista como condición fundamental de la creación.

La actividad primigenia de la acción de poporear, como se vio, se da en el pensamiento y desde el pensamiento. Al estudiar el componente epistémico puede notarse que la dualidad sigue presente de dos maneras. En primer lugar, en la relación con la mochila (Plaza Zuñiga, 2019), en la medida en que los dos objetos (poporo y mochila) cumplen la misma función en la distinción genérica: mochila para ser tejida por la mujer y poporo para ser utilizado por el hombre. En segundo término, la dualidad se incorpora en cada uno de los aparatos cognoscitivos, ya que cada uno de ellos requiere, para lograr su perfección, la participación de la potencia complementaria: el hombre es el encargado de conseguir algunos insumos y de utilizar sobre sus hombros la mochila tejida por la mujer; la mujer abre la dimensión espiritual del poporo al ser la encargada, por la Ley de Origen, para seleccionar y cortar las hojas de hayo. Esta estructura general cognoscitiva muestra, finalmente, que la labor de pensar, de conocer y de validar el conocimiento no solo es -sino que debe ser- conjunta, es decir, emprendida por hombres y mujeres. De no ser así, no habría conocimiento.

La garantía de poporear como labor primigenia de creación del mundo del pensamiento implica volver siempre al principio para tener presente la manera en la que el mundo se ha configurado desde la Ley de Origen. Pero los Kankuamos saben que la reconstrucción cultural y la pervivencia de la SNSM como corazón del mundo (tanto en lo espiritual como en lo material) requieren de una serie de acciones complementarias (y no derivadas) de los componentes metafísicos y epistemológicos destacados con anterioridad. Las acciones, vistas desde compromisos con su ser indígena, implican la defensa del territorio, la promoción del saber y el respeto por los lugares sagrados. Actividades para las que es necesario el uso del poporo, ya que en el poporo, como lo dice Víctor Segundo (Plaza Zuñiga, 2019), están contenidos los diferentes lugares de la Sierra, desde el mar hasta los picos montañosos más elevados. En conclusión, para los Kankuamos el poporo es el instrumento con el que se reconstruye la memoria, la identidad, la geografía y la sabiduría ancestral que, en codirección con las otras tres culturas, permiten revitalizar el saber metafísico, epistemológico y ético de los indígenas que tejen el Corazón del Mundo.

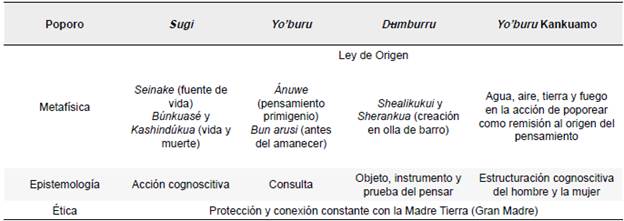

Aunque los autores mencionados como antecedentes a lo largo del trabajo recogen nociones, conceptos, acercamientos, profundizaciones y análisis etnográficos y antropológicos que se acercan al tema aquí discutido, ninguno de ellos trabaja equivalencias, conceptualizaciones y expresiones de orden empírico analítico y filosófico sobre la estrecha relación metafísica, epistemológica y ética que existe del poporo en las cuatro culturas. De esta manera, la Tabla 1 permite analizar y reunir las características y aspectos principales del poporo en las cuatro culturas desde lo metafísico, lo epistemológico y lo ético.

5. Conclusión

El recorrido propuesto nos ha mostrado la posibilidad de estudiar un elemento constitutivo en los cuatro grupos: el poporo. Acometer la tarea de investigar un determinado concepto, noción, práctica o problema en los cuatro pueblos no se considera frecuente en los trabajos académicos sobre la SNSM, salvo honrosas excepciones (De la Hoz et al., 2019). Para llevar adelante este intento se requiere, como se ha podido evidenciar, un trabajo etnográfico que ha implicado encuentros y, sobre todo, una larga y fructífera conversación -que esperamos continúe durante mucho tiempo- con las diferentes culturas.

Ahora bien, como se ha expuesto, el poporo es un objeto importante dentro de la historia de la concreción y concretización del pensamiento humano en general, y particularmente del ancestral amerindio que, en medio de las conquistas e imposiciones culturales, políticas y tecnológicas ejercidas por las sociedades mayoritarias, ha podido mantener y persistir su legado metafísico, epistemológico y ético. El poporo es una manera de conexión, de tejido material, espiritual, temporal, gráfica, social, natural y mental con la Ley de Origen; es decir, con las energías y percepciones que conjugan el universo con el antes del amanecer, y que posibilita el equilibrio cosmo-ambiental. Es un modo de sanar, de producir, de aprender y de fortalecer los saberes y conocimientos prácticos que conectan el mito, la naturaleza y la sociedad humana. Consecuentemente, se debe propender por su protección, estudio y análisis con sus elementos, usuarios u operadores, que son los sabios y sabias de la SNSM, representantes legales e intelectuales, en este caso, de los indígenas de Colombia. Indagar por los principales componentes de una cosmovisión (Nelson y Vucetich 2018) a partir de un encuentro y un diálogo (Spivak, 2011 ) en el que se analiza un elemento constitutivo de la identidad indígena de los cuatro grupos que habitan la SNSM constituye no solo una tarea política de justicia epistémica, sino que pretende, además, enriquecer los ejercicios académicos efectuados desde la filosofía y desde la universidad en general. En efecto, la conversación con los cuatro pueblos y con el poporo, como se observa en la Figura 2 con el indígena Wiwa, no solo se da porque los autores están convencidos de que estos contenidos merecen ser considerados, analizados, reflexionados y discutidos, sino que, de no hacerlo, se lesiona una serie de tradiciones milenarias que se han configurado al margen de la tradición occidental, pero, además, afectaría los procesos filosóficos y de pensamiento emprendidos por la sociedad mayoritaria para garantizar una comprensión de aspectos fundamentales relacionados con lo que la tradición filosófica ha denominado la metafísica, la epistemología y la ética.

Fuente: foto de los autores, archivo personal.

Figura 2 Indígena Wiwa y Dumburru. Bonda, Santa Marta, Colombia, 2022.

Finalmente, una característica importante por reconocer es que la consulta en los cuatro pueblos de la SNSM vincula al poporo (Sugi/Yo'buru/Dumburru) con lo masculino. Lo que no quiere decir que el vínculo con el poporo y el pensamiento es el único de manera absoluta que se puede tener y entender, pues, aunque este está dado en relación con una connotación exclusivamente masculina, su significado está conjugado con otros objetos ancestrales y con el espíritu femenino. De acuerdo con lo indicado, este artículo puede considerarse como el inicio de un diálogo (urgente y necesario) entre tradiciones diversas. Se espera que el mismo genere líneas de investigación y diálogos transversales entre la filosofía, la antropología, la etnografía y los saberes amerindios para visibilizar por qué y cómo el pensamiento ancestral amerindio es indispensable en el afianzamiento de conocimientos que amplíen la cobertura de lo sapiencial y lo espiritual, en la sanación y conexión con la naturaleza y el bienestar de las personas en el planeta en relación con los objetos que reifican el acto de pensar con el otro y lo otro.