Introducción

El objetivo de este artículo es presentar cartas inéditas de Octavio Pinto a Deodoro Roca, dos personalidades importantes de la primera mitad del siglo XX para el arte y la política de A Córdoba, Argentina. Para ello, se describió en primera instancia a Octavio Pinto y sus obras.

Luego, se explica el concepto de carta y se presentan las correspondencias desconocidas hasta hoy Po último, se expone una reseña de Roca, la traducción de las cartas y también el contexto para entender la amistad entre estos dos intelectuales que, de cierta manera, cruzan sus caminos e influyen en el campo educativo-político y artístico argentino.

1. ¿Quién fue Octavio Pinto?

Octavio Pinto nació el 26 de noviembre de 1890 en Villa General Mitre-Córdoba, que actualmente se llama Villa del Totoral. Es un municipio que está ubicado a 84 kilómetros al norte de la Ciudad de Córdoba, cuna de importantes escritores, pintores y poetas, y residencia e inspiración de personalidades reconocidas como Pablo Neruda y Rafael Alberti. Totoral tiene la particularidad de que fue parte del recorrido del Antiguo Camino Real al Alto Perú durante la etapa colonial, una ruta que funcionaba como vía de comunicación y de transporte o comercio entre el Virreinato del Río de la Plata y el Alto Perú2.

Pinto es hijo de Adelina Cires, bisnieta de Jerónimo Luis de Cabrera3, y de José Pinto. Su influencia a muy temprana edad fue su tía Benjamina, pintora y poeta, y su primera maestra. Realiza la primaria como pupilo en la Escuela Santo Tomás de Aquino de los Padres Escolapios en Córdoba y luego ingresa también como pupilo en el Colegio de la Inmaculada de la ciudad de Santa Fe. Allí estaba Amadeo Deprete, quien lo incentivó “en el misterio de las proporciones y de la mesura francesa, con certeras críticas a mis dibujos insubordinados y su miedoso manipuleo a las medias tintas, en los cartones que acuarelaba bajo su patrocinio”, según Adela4, hermana de Pinto.

En 1909 se ubica en la ciudad de Córdoba para estudiar abogacía, que finaliza en 1916 y nunca ejerció. Asimismo, desarrolló su carrera como diplomático que le permitió viajar por varios países como Japón, Brasil, Uruguay, entre otros. En esos viajes demostraba sus capacidades tanto de pintor como de poeta. En 1910 expuso por primera vez, con veinte años de edad, en Montevideo.

Por otra parte, el taller de Honorio Mossi5, un pintor italiano que daba clases particulares, fue clave en los inicios de Octavio Pinto. En la biografía de Octavio Pinto, expresa:

Al volver de Santa Fe, terminado el bachillerato, recibí en Córdoba los consejos artísticos de un pintor, que casualmente era también maestro de Butler: Don Honorio Mossi, hombre de una bondad inmensa, y él fue el que decidió, con su entusiasmo por mis progresos, mi carrera de pintor: Su invariable cariño me es hoy disputado por el propio Butler, quien como yo, resultaría pintor de técnica moderna contra las ilusiones de Mossi, adicto a los reales cánones de la Academia de Milán (sic) donde había sido cofrade de Grosso, el pintor de la reina Margarita6.

Esto indica un cierto distanciamiento respecto a la pintura académica de Mossi en pos de un arte moderno. Tanto Fray Guillermo Butler como el propio Pinto comenzaron a pintar al aire libre buscando una identidad nacional. En ese momento, se discutía entre los artistas sobre cómo representar en las obras la nacionalidad argentina y sus realidades tan diversas a lo largo y ancho del país7. En definitiva, se trataba de una búsqueda intelectualque entrecruza el arte con lo político-social y, a su vez, con lo estético-cultural, para expresar así los valores de una identidad argentina, y hasta se podría decir americana, en las obras. Una identidad que no era añorada, era vivida. Por eso, Pinto comienza a desarrollar una “pincelada corta, matérica, visible, y la mirada atenta a los contrastes cromáticos en relación con los cambios de luz percibidos sobre la naturaleza y la arquitectura, relegaban el dibujo en pos de la atmósfera y los efectos de color”8.

A principios del siglo XX, el paisajismo se consagraba como género y se empezaba a dejar de lado el retrato y las pinturas religiosas. De esta manera, los artistas podían experimentar con otros colores, otras formas e interesarse por lo local y los valores colectivos de la sociedad. En 1925, Guillermo Butler recibió un premio de pintura en el Salón Nacional por un paisaje de las sierras de Córdoba, acto que se considera fundamental para el arte y su alejamiento del academicismo. En 1921, Pinto decía lo siguiente:

Sigo creyendo que nuestro país necesita como nunca artistas capaces de crear los tipos de belleza nativa y darnos efectivamente el goce cabal de la patria. (...) No es esta la hora de elegir los posibles caminos: si el de la selva, si el de la montaña, si el que bordea el mar (...) Aquí está el árbol que pintaremos porque nos dio su sombra en la niñez; aquí la sierra con su sendero abierto por nuestro paso, aquí, en una palabra, el paisaje que debemos perpetuar, porque además de bello, nos es bien querido. A nosotros nos está encomendada la tarea, nosotros hemos de plasmar la verdadera fisonomía de la patria y el mundo algún día ha de admirarla de pie, embellecida por nuestros afanes, la frente valerosa, la mirada límpida, levantada hasta el horizonte, llamando a las gentes de buena voluntad no a apesadumbrarse con el oro, antes bien a enriquecerse en la comunión de la belleza9.

En 1913, la obra El cerro calvo de Pinto había sido adquirida por el Museo de Buenos Aires. Allí comienza su reconocimiento en el ámbito nacional, ya que años más tarde recibe un Premio Estímulo por parte del Salón de Buenos Aires. En 1915 logra imponerse internacionalmente, gracias a un premio que recibe por su obra La fuente ciega, óleo sobre tela de 67 por 85 centímetros pintado en el parque de Las Heras de Córdoba. Sus amigos le hicieron un presente el 24 de julio que dice: “En honor de Octavio Pinto. Sus amigos. Con motivo de la adjudicación de medalla de oro en el concurso de Bellas Artes de la exposición de San Francisco de California”. Firman: Monseñor Pablo Cabrera, Arturo Capdevila, Benjamín Palacio, Ricardo Casterán, Pedro Centanaro, Juan Dussout, R. Moyano López, Deodoro Roca, Ernesto Gavier, Telasco Castellanos, Pinto Escalier, Diógenes Ruiz, Carlos E. Pinto, Arturo Orgaz, Raúl A. Orgaz, Ernesto Riccio, Carlos Camilloni, Francisco Vecchioli, Manuel Alberto Pinto, Santiago Beltrán, Arturo A. Trigueros, Vicente Rossi, Roberto J. Torres, Rafael Bonet, Saúl Alejandro Taborda, Óscar Medina, y algunos otros cuyas firmas no son legibles10.

En su gran mayoría, fueron personajes claves para la historia de Córdoba. Esto da cuenta de que Pinto no solo tenía una relación cercana, sino que también pertenecía al círculo intelectual cordobés de la primera mitad del siglo XX.

Cabe señalar que, además de sus grandes pinturas expuestas en los salones, Pinto realizó algunas ilustraciones. Se destacan principalmente las elaboradas para el libro Poema de Nenúfar de Arturo Capdevila en 1915.

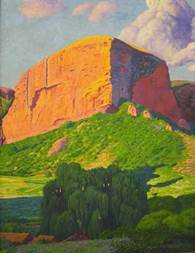

En 1916 expone en el Salón de Córdoba la obra Numen tutelar de Ongay11, óleo sobre tela de 154 por 120 centímetros, y si bien no ganó el primer premio es felicitado por el público y obtiene buenas críticas. Esta obra representa el paisaje de un lugar de las sierras cordobesas llamado Ongamira, que se destaca por sus cerros rojizos y sus extensos campos que dan la sensación de inmensidad. Clementina Zablosky analiza que se trata de un:

Entorno accidentado y luminoso, la copa de un sauce y los techos de un caserío del lugar aparecen en sombras. El contraste violento de los tonos naranja y rojo-violeta que estructuran el macizo central, como el contraste entre éstos y los tonos verdes, saturados, de la vegetación, se compensa con los valores medios del cielo y la escala baja de la zona en sombra. Las nubes invaden el espacio del cerro y limitan su protagonismo12.

Ese mismo año consigue una beca de formación por parte del Gobierno de Córdoba, para que pueda viajar a Europa el 3 de enero de 1917 con la promesa de enviar una obra por año. Más adelante, detallaremos sobre este viaje, ya que coincide con la fecha de las cartas encontradas.

Antes de irse pinta la conocida obra Iglesita azul, que representa la capilla de Candonga13 en distintos horarios del día en ocho cuadros.

La parte de arriba del cuadro es el cerro donde él se instalaba para dibujar. El marco resulta ser un espejo que tenía en la casa. Actualmente, se encuentra exhibido en el Museo Octavio Pinto de Villa del Totoral, Córdoba.

Además de ser pintor, abogado y diplomático, tenía buena pluma para los poemas; entre 1909 y 1913 publica los siguientes: La flor de la hiedra, Romances del amor, de las rosas y de las estrellas, Exhortaciones, Las sombras del palacio y El libro prometido. Incluso en 1923 gana el primer premio en el concurso “Amigos del Arte” con el libro Las abejas ciegas. Años después, lo edita y presenta en el Círculo de la Prensa como Paisaje de los argentinos. Además, junto al escritor Juan Aymerich, dirigió La Quincena Literaria, un suplemento impartido por el diario La Voz del Interior, que trataba sobre la literatura y el arte.

Entre 1917 y 1921 pinta paisajes urbanos típicos de Europa y utiliza técnicas como la carbonilla, grafito, lápices y algunas aguadas. En su estadía conoce figuras importantes como Miguel de Unamuno, Amado Nervo, Santiago Rusiño, entre otros. Antes de terminar su beca, fallece su madre, por ello se vuelve a Argentina y realiza algunas exposiciones tanto en su provincia natal como en Buenos Aires, Rosario, entre otras, presentando 27 obras con el título Paisajes de Baleares.

En 1927 se casa con Edith Palacios en Buenos Aires, con quien tiene dos hijos, Enrique José Nikko y Alicia. En 1928 obtiene el cargo de secretario de la Embajada Argentina en Tokio hasta 1931. Allí realizó trabajos en punta seca, tinta, pincel, y algunas acuarelas y xilografías que luego compiló en el libro Dibujos del Japón. Con el mismo cargo es trasladado a Brasil, donde pinta paisajes coloridos y los típicos eventos festivales del país como los carnavales. Realiza técnicas en acuarela con variedad de colores y utiliza la mancha para lograr volumen. En su estadía conoce a Cándido Portinari con quien expuso en Río de Janeiro. Finalmente, es nombrado en la Embajada en Montevideo, Uruguay, en 1939, donde dos años después fallece y deja inconclusa su obra Los árboles del Prado de Montevideo.

Octavio Pinto aplicó diversas técnicas en sus más de ochocientas obras y demostró tanto nacional como internacionalmente su gran talento y su contribución al arte cordobés yargentino, ya que pudo imponer frente a una Córdoba conservadora y clerical el paisajismo como posición política respecto a la identidad nacional.

Un breve recorrido conceptual sobre las cartas

El origen de la carta se remonta a la antigua clásica griega (Cicerón) hasta los inicios del Humanismo. Las reglas o estructura de la epístola son las siguientes: en el encabezado el saludo, luego, en el cuerpo del texto se busca atraer la atención del lector con la propia narración y por último, la despedida. La función específica de la carta es comunicar y siempre existe una persona que escribe en un momento y espacio particular que es inmediato para esta, sin embargo, no para la otra persona que tiene cierta distancia con ese momento y espacio. No obstante, así hay un diálogo entre ambos. Solo que hay que tener en cuenta la diferencia en tiempo y espacio. En este sentido, Roxana Pagés-Rangel14 señala que estudiar las cartas es acercarse a la organización del saber y decir de una persona que se encuentra en cierto momento histórico produciendo un texto que es individual pero que interviene en la sociedad. Igualmente, Michel Foucault15 decía que en la escritura epistolar el discurso hacia el otro se construye como una forma de presentarse para uno mismo y para con los demás. De esta manera, la persona muestra su mundo interior (ideas, sentimientos, miradas) a un destinatario que es muy probable se encuentre invocado por ese mundo interior del emisor.

La carta puede ser estudiada desde diferentes perspectivas. Generalmente es tomada por los investigadores como archivo de datos o fuente de testimonio respecto a temas de interés que involucran a la sociedad. En definitiva, la epístola es privada y una producción textual particular escrita en primera persona que permitía la comunicación entre uno o más remitentes y uno o más destinatarios. Era el medio de comunicación por excelencia hasta finales del siglo XX. En esta oportunidad, la carta es entendida como el intercambio discursivo que está diferido en el tiempo y en el espacio y hace alusión a los afectos, admiraciones profundas, consonancias o desacuerdos entre los sujetos16. Concretamente, las cartas privadas son muy importantes y valiosas para ampliar el conocimiento y comprender la historia, como en este caso que el intercambio epistolar involucra a dos figuras destacadas de la historia cordobesa y argentina.

Por su parte, Doll Castillo17 plantea que la producción textual de la carta pertenece a un tipo de discurso: el género discursivo primario. La autora toma esta idea de Mijaíl Bajtin, un teórico del discurso, que propone pensar cualquier actividad humana en relación con el uso de la lengua, ya que considera el lenguaje como social porque no solo tiene funciones lingüísticas, sino también incidencia en estructuras sociales, culturales, políticas. Esto haceque las personas, más que individuos, sean seres sociales. Por eso, Bajtin18 advierte que los discursos aparecen cuando los sujetos los ponen en práctica, de lo contrario, jamás existirían. Es así que diferencia entre los géneros secundarios y los géneros primarios. El primero refiere a los discursos más desarrollados como las novelas, dramas, investigaciones, que tienen una estructura organizada; el segundo hace alusión a los discursos que no tienen reglas formales como las conversaciones, diálogos, cartas. Los géneros primarios, una vez que se desarrollan, se convierten en secundarios. O sea, el género primario es captado por el género secundario.

Las cartas poseen una característica fundamental y es su función pragmática-comunicativa que está atravesada por la subjetividad del emisor. En relación con esto, Gloria Hintze y María Antonia Zandanel19 describen el proceso de escritura de una carta en la que se encuentra un yo que escribe y un tú como destinatario de ese escrito. En ese intercambio se produce cierta intimidad. Una intimidad que está ausente pero que a la vez está presente. De esto habla Patricia Violi20, quien afirma que se trata de un diálogo escrito a través de la ausencia del destinatario imaginado y que la epístola no es solo el texto, siempre está diciendo algo más.

Siguiendo a Nora Bouvet21, otro punto por desarrollar es la privacidad de la carta que surge entre dos interlocutores y aparece un tercero que la transforma en pública. La autora expresa que el género epistolar no tiene muy delimitadas sus líneas entre lo público y privado, pero señala la importancia que tiene cuando se pueden trazar matices ideológicos, comprender un estado de discurso de la época o recuperar aspectos privados significativos por parte del emisor. Asimismo, Aurora Ravina22 explica que existe ya una larga y amplia tradición sobre el uso de la correspondencia o diarios como fuentes de información. Incluso, aboga por estudiar archivos que son de índole privada porque nos acercan a la compleja vida política de un país y son, además, una prueba inigualable con otros documentos.

En suma, el género epistolar es posible de estudiar desde diversas disciplinas, especialmente desde las ciencias sociales, para contribuir a la ampliación del conocimiento. En este caso, las cartas encontradas involucran a dos personajes significativos de la primera mitad del siglo XX que ameritan ser investigados. Las cartas fueron el medio por el cual las personas pudieron intercambiar discursivamente sus ideas, pensamientos, solicitudes o cualquier tema que necesitaban abordar y comunicar. En este sentido, se creaba un diálogo entre dos personas, pero diferido en tiempo y espacio, y esta es la gran diferencia con lo que conocemos por diálogo interpersonal.

Las cartas dicen...

El abuelo de Deodoro Roca era medio hermano de la abuela de Octavio Pinto. Roca era el quinto hijo varón y compartía la misma edad con Pinto, por ello se hicieron muy amigos, más allá de tener un lazo fámiliar lejano. Ambos provenían de familias elite de Córdoba y se formaron en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, en la que Roca se doctoró en 191523. A finales de ese año, en nombre de los graduados en la solemne colación de grados pronunció el discurso “Ciencia, maestros y universidades”, que fue muy polémico para la época. Declaró allí que la juventud de América era el futuro innovador para pensar las nuevas sociedades que se venían debido a la I Guerra Mundial. También hizo importantes críticas a la enseñanza de la Universidad, describiéndolas como oscuras y rutinarias.

Roca tenía su estudio en la calle Rivera Indarte 544, llamado “El Sótano de Deodoro”, en el cual recibía visitas de intelectuales y artistas del país y de otros lugares del mundo, como Stefan Zweig, Hermann Keyserling, José Ortega y Gasset, Raúl Haya de la Torre, Eugenio d’Ors, Waldo Frank, José Ingenieros, Alfredo Palacios, Lisandro de la Torre y Rafael Alberti.

Roca, además de abogado, era periodista24 y uno de los líderes de la Reforma Universitaria de 1918. Incluso se le atribuye el escrito del célebre Manifiesto Liminar25, un emblemático documento que describe las disputas y tensiones de la época influenciado por las ideas modernas en Latinoamérica. Ese Manifiesto resume los principales postulados reformistas y es un texto profundamente crítico a una Universidad conservadora y con un régimen académico autoritario, que, según este movimiento cordobés que llevó a cabo la Reforma, ha conducido a “mediocrizar la enseñanza”.

Deodoro era muy buen orador, por tal motivo pronunció el discurso de cierre del Congreso Nacional Universitario el 31 de julio de 1918. Además, fue designado consejero de la Facultad y profesor de la Universidad.

En una autobiografía define su actuación de la siguiente manera:

No he actuado en la vida pública de mi país desde la angostura de programas y partidos políticos (...) Pero he hecho, al margen de ellos, y desinteresadamente, una intensa y riesgosa vida pública. La haré hasta que me muera, porque me interesa hasta la pasión el destino de la patria y sobre todo el destino del hombre26.

En definitiva, y tal como dijo Ortega y Gasset: Deodoro era el argentino más eminente que había conocido, como así también un intelectual de primera línea del siglo XX. Por tal razón, es pertinente investigar la relación de Pinto con Roca en las cartas halladas, ya que, si bien pertenecen a ámbitos diferentes, impactaron fuertemente en la vida política y social de Córdoba.

Entre 1916 y 1919, Roca fue designado por el gobierno radicalista director del Museo Provincial de Córdoba, actualmente conocido como Museo Emilio Caraffa. Fiel a sus ideales, Roca propone una reorganización del museo poniendo énfasis en que es un lugar de ampliación de conocimientos para la sociedad. Su antiguo director, Jacobo Wolff, seguía los patrones de un esquema especialmente técnico, las obras se encontraban dispersas y no se había realizado ninguna modificación desde la creación del museo27. En 1917, Deodoro escribe el proyecto28 y manifiesta:

Los museos son, antes que todo, focos de investigación científica y centros de alta cultura. Y el nuestro apenas sirve para distraer al público ‘municipal y errante’ del día festivo. Y no servirá nunca para otra cosa, mientras no le demos el carácter y los límites que debe tener29.

Para emprender la reorganización contrata a un asistente, Alfredo Castellanos, y junto a él comienza una primera etapa que consiste en anotar lo que existe en el museo hasta el momento y darle un orden coherente. En la gestión se presentan dificultades como falta de donaciones y escasos fondos para comprar obras o recolectar objetos arqueológicos. Sin embargo, Roca logra que la provincia compre piezas coloniales de Jacob Wolff y la pintura La iglesita azul de Octavio Pinto.

La primera carta de Octavio a Deodoro se la envía en mayo de 1917 desde Madrid y dice lo siguiente:

Sr Dtor. Deodoro Roca. Director del Museo de Córdoba. Distinguido Director: Envio con la presente las fotografías de mi obra “Casitas Muertas30” que he donado a la Sociedad Pro ciegos de España para una exposición que organiza Pilar Zubiaurre31y a la que también concurren (ilegible), Anglada32, Benedito y otros. Agradeceré al Sr. Director informe al Sr. gobernador de mi incumbencia a esta exposición y a la Nacional de Madrid, como así mismo de mi proyecto de permanecer en España mientras dure la guerra. Entretanto le comunico que mi envio oficial para ese museo será posible recién a mediados del próximo año, debido a las circunstancias de la guerra que hacen arriesgada toda tentativa de cargamento. Reciba querido Director las seguridades de mi especial estimación. Octavio pinto.

Con otro bolígrafo, al costado de la segunda página escribe: “vale: me parece que todo está en serio: no?”

Como puede notarse, Octavio le escribe de manera formal al director del Museo, pero luego, da cuenta con su posdata y en otra tinta que le habla a su amigo Deodoro. Recordemosque Roca concreta la primera y única compra del cuadro La iglesia azul de Pinto en su gestión como director del museo.

La participación activa de Roca en el conflicto universitario hace que el Gobierno tome la determinación de apartarlo de su cargo a principios de 1919. Sobre todo, luego de “vestir las estatuas de Córdoba en repudio a la decisión gubernamental de retirar un desnudo del Salón Oficial de pintura y de prohibir la enseñanza del desnudo artístico en la Escuela Provincial de Bellas Artes”33. En su lugar, se nombra a Monseñor Pablo Cabrera. Sin embargo, en 1922 se sancionó el proyecto de Roca y Carlos Astrada de brindar becas por parte de la provincia a artistas que quieran formarse en el extranjero.

Roca era un pintor autodidacta y compartió con Pinto su admiración y encanto sublime por los paisajes de Ongamira realizando obras de óleo sobre tela, utilizando técnicas en que las pinceladas tenían una variada paleta de colores. Expuso en distintos eventos y en el Salón Nacional de Bellas Artes desde 1935 hasta su muerte.

La segunda correspondencia es una tarjeta postal enviada desde Santillana del Mar, España, el 1 de octubre de 1917 y en forma de soneto. Dice lo siguiente:

Deodoro: Estoy en Santillana del Mar con mis pinceles, con mis rojos, mis cadmios y azules de cobalto; con tres o cuatro libros y mis recuerdos fieles y nada más: mi vida sueña sin sobresalto. Aquí he gustado en éxtasis las más rosadas mieles del sol sobre la piedra senil; el silencio alto donde se escucha el trote glacial de los lebreles y a la tímida y yedra deshojar el basalto. Y aquí, mi corazón ciego, que no creía ni aun en la virtud de su melancolía ha encendido de nuevo su lámpara olvidada ¿Alumbraré el camino vago de la Doncella, que siendo humilde, sabe, siente que su mirada cruza por mis jardines más alta que una estrella? Octavio Pinto. (ilegible): mañana apurado parto de este pueblito hacia Galicia. He pintado y siento muchas cosas que no estoy contento de nada. Mándeme tu conferencia de Montevideo34. Te felicito por el éxito. Salud.

Pinto, al arribar a España, comenzó a pintar sobre paisajes urbanos y cotidianos del país y a esto se lo podría considerar como “el inicio de una conformación estética en la que el interés por lo local, el reflejo de la idiosincrasia natural y social de cada provincia, en combinación con recursos plásticos basados en un fuerte sentido del color”35. Lo que lograba el pintor en sus obras era un buen registro detallado del lugar y una representación de la situación en un momento determinado de la historia. Algunas obras que realizó ese año fueron: Salamanca, Salamanca Nocturno, Calle de Salamanca, Compostela, Paisaje de España, León. También escribió El álbum perdido36, que se encuentra actualmente en el Museo de Totoral y se trata de un manuscrito de dos páginas en el que entre sus líneas se destaca: “Justo es que el tiempo destruya estas obras, para que nazcan otras nuevas”. Aquí, demuestra que está atravesando cambios en su pintura y tal como dice Babino (2013): “Es en España donde Octavio Pinto adquiere una conciencia respecto de la idea de paisaje como categoría estética”37. Además, en Santillana del Mar se reúne con Amado Nervo, gran poeta mexicano de la primera mitad del siglo XX.

La tercera epístola es otra tarjeta postal de octubre de 1917 escrita desde Compostela, España, en la que, por un lado, tiene el paisaje de Santiago de Compostela, Basílica: la puerta santa. La correspondencia dice así:

Te envio nuevamente una postal (Maluf) para decirte que la obra por el museo la enviare desde Madrid por medio de la embajada, irá ahí muy segura. Como tú comprenderás entre trenes y andenes es imposible de destinarla desde ya. Estoy impaciente por llegar a Madrid y ver lo que han pintado durante el verano los demás muchachos. He lanzado la idea por medio de cartas dirigidas a los artistas que conozco de realizar en Lucero una exposición de artistas extranjeros en Madrid: hay italianos, rusos, alemanes, chinos, creo que tendrá éxito mi iniciativa porque la guerra ha traído a España muchos artistas. Entonces expondré mis primeras cosas de España en Madrid. Tuyo Octo.

Como ya se mencionó, Pinto tenía que enviar una obra por año al país. Sin embargo, ese año estaba en pleno desarrollo la Primera Guerra Mundial. Era bastante complicado realizar cargamentos y trasladarlos de un país a otro. Por otra parte, se nota el entusiasmo que estaba teniendo Octavio con su viaje a España y de los vínculos que estaba forjando con distintos artistas como Manuel Gálvez, Miguel de Unamuno, Ricardo y Pilar Baroja, Santiago Rusiñol, Joaquín Mir, Juan de la Encina, Ortega y Gasset, entre otros.

La cuarta carta es la última y la más extensa, se la envía desde Madrid en diciembre de 1917 y dice lo siguiente:

Querido Deodoro: no te daré el gusto, y seguirás recibiendo cartas a pesar de tu silencio. Es verdad que tu cargo oficial me obliga esta vez a escribirte para de toda convención social, pues se cumplirá un año que no recibo noticias tuyas. ¿Estas casado? Si es así, no hagas el marido ideal de cuando en cuando, escápate al escritorio y conversa en los amigos, no todos te enviaran a lo de (ilegible); no todos, te preguntan indiscreciones como a nuestro bien secundado Diógenes. Si ella sabe escribir en máquina Martinez Paz38decía que es uno de los idealismos del matrimonio el dictar a la nueva máquina Undemold...! (ilegible) a la máquina y escríbeme una carta en que por lo menos todo se pueda oír... Yo también no te diré una palabra de intimidad y eso querido Deodoro que tengo páginas! Páginas les llamo yo, otros mecos artistas dicen novelas, todas (ilegible). Bueno, pasado mañana parto a Kánger, como en todas mis cosas he cambiado, por el voto unánime de mis sentidos, todo un inventario fabricado en una semana de dudas: los pájaros también se vuelven en invierno a África y nosotros debemos ver nuevas amistades que un pájaro. No habrá submarino que me corte el estrecho. Ya en mi cabeza estoy oyendo sonar mis pasos por las calles judías de la ciudad blanca y hasta de literatura: Ruega a N. Señor Don Kaiser39que me conserve la vida. Deodoro estamos en el antiguo testamento Tehová protege al Kaiser porque el Kaiser tiene en la mano la espada de Dios. Tal vez en África me haga mahometano o judío él dirá por mi carta a la casa sabes que he trabajado mucho, pero no estoy contento de nada. Quiero que le digas al ministro que tengo un cuadro terminado para enviar al museo. Llevo en la casa la guerra submarina, me exigen pagar de antemano flete, seguro te y quién sabe si les llegará. Yo quería dejarlo en la Embajada a nombre del Gobierno de Córdoba pero el Embajador Avellaneda dice que basta mi palabra, pero si tú quieres recibir esa obra que tiene más de un metro por alto escríbeme si el museo allí me reembolsará los gastos de flete, sino te enviare por junto de obras el año que viene. Recuerdo (ilegible) a las de tu casa. Leí tu exposición de Montevideo, me la envio la nena mil gracias por tu recuerdo, desproporcionado en la tarde cena que fue aquel cuadrejo. Re me envió tu artículo en contra del Kaiser, me gusto más el de Rodó; en este se convierte cierta uniformidad de prosa y argumentación a los lugares que cada día me gusta menos. Creo en la neutralidad argentina. Mañana, dentro de tres o cuatro siglos se pasara decir que hubo un pueblo en el mundo que no se ensució el alma ni las manos en este affaire que se llama guerra mundial. Tuyo Octo.

En esta correspondencia hay varias cuestiones por señalar. Por una parte, gracias a esta carta podemos decir que Deodoro no ha respondido las correspondencias anteriores de Pinto durante ese año; esto hizo que en esta investigación no se haya realizado una búsqueda de cartas por parte de Roca.

Por otra parte, se puede afirmar que esta carta revela el nivel de intimidad que compartían, ya que le pregunta por aspectos privados de la vida de Deodoro y hasta incluso le hace reclamos que no habíamos visto en otras comunicaciones. También, cabe destacar que se obtuvo un dato no conocido hasta el momento. Se trata de la fecha de su viaje a África a finales de 1917. Además, deja clara su posición ideológica cuando hace referencia metafóricamente al Kaiser Guillermo II de Alemania, un emperador que intentó mantener el poder militar hasta 1918. Incluso menciona el artículo de Deodoro en el diario de La Nación titulado: “El estado alemán ante la conciencia argentina”, en el cual Roca critica fuertemente a los alemanes. Además, comenta sobre la conferencia de Montevideo en la cual Roca, junto a Arturo Capdevila, fue invitado por el Ateneo de Montevideo (Uruguay) a exponer sobre José Enrique Rodó40. Por ello, Pinto hace la comparación entre ambos artículos.

Asimismo, no solo le habla a su amigo, también le escribe al director del museo porque le sigue hablando de cuadros (aunque no se puede deducir de qué obra podría estar tratándose), y sus complicaciones para hacer los respectivos envíos a Argentina.

Finalmente, cierra la carta remarcando la neutralidad de Argentina durante la Primera Guerra Mundial.

Conclusiones

Las inquietudes de ambos transformaron durante la primera mitad del siglo XX distintos campos; por un lado, Deodoro en lo educativo y político, y por el otro, Octavio en lo artístico. El primero, a través de su estudio, la docencia en la universidad y los escritos un tanto polémicos, que hacen a una figura que representa el privilegio de aquel capital simbólico, como así también su participación en el espacio público. El segundo, con sus relaciones internacionales, al principio gracias a la beca obtenida, en las cuales se vinculó con personalidades de la época como Ortega y Gasset y Julio Noé y tantos otros años más tarde por su labor como diplomático.

Ambos se propusieron intervenir el espacio tanto social, político como urbano y cotidiano de la ciudad de Córdoba desde un escenario que cruza puentes de diálogo entre la universidad y el mundo artístico, cumpliendo así la labor de la generación de 1914 que tenía como propósito renovar el tiempo que les tocó vivir. Octavio y Deodoro pertenecieron a la configuración de esta generación que creó una identidad en cuanto al arte y la política. Esto puede verse claramente con la Asociación Córdoba Libre creada en 1916 con la finalidad de dar cuenta de las ideas desde un círculo ideológico-cultural donde participaban Arturo Orgaz, Deodoro Roca, Saúl Taborda, Arturo Capdevila, Emiliano Gómez Clara, Octavio Pinto, Julio Carri Pérez, Carlos Suárez Pinto, Raúl W de Allende, Rómulo Argüello, Moisés Tecera o Emilio Soaje, entre otros.

Deodoro desde su sótano y Octavio con sus pinturas unieron preocupaciones por lo social y cultural de una Córdoba monárquica y monástica. Estos dos personajes importantes de la historia nacieron en el mismo año y fallecieron con un año de diferencia. Compartieron la vida rodeados de personalidades intelectuales y, especialmente, de los reformistas que lograron la Reforma Universitaria de 1918. Cuenta Adela en el ensayo que cuando visita a Deodoro Roca en su casa por la muerte de Octavio Pinto, “muy herido” la abraza y “llora largamente”. Se sabe que Pinto le regaló el cuadro La iglesia y el árbol que está en poder de Marcelo Roca (el hijo de Dedoro).

Por último, cabe cerrar este trabajo destacando las correspondencias inéditas que colaboraron en la indagación del vínculo afectivo y amistoso entre ellos, así como también los temas que se narraron, dejando en evidencia los problemas que interpelaban a dicha generación.