Presentación

Este artículo establece un acercamiento a un proyecto de desarrollo local denominado: Operando Policarpa, y centra la mirada en las iniciativas de asociatividad para el trabajo surgidas en el marco de dicho proyecto que condujeron a la construcción de capital social entre algunos de sus beneficiarios. Sin embargo, toma en cuenta la premisa según la cual las aproximaciones habituales a la historia de los procesos sociales suelen centrarse -por su sesgo antropocéntrico- en la descripción del papel que cumplen los actores humanos en dichos procesos -denominados actores sociales-, soslayando, subestimando o sencillamente ignorando el papel que cumplen elementos no humanos en el devenir histórico de dichos procesos, son estos los "actantes" denominados de este modo por la emergente teoría sociológica del Actor-Red, por tanto, este artículo sugiere no solo una identificación y una caracterización de tales actores sino también de algunos actantes que estuvieron implicados en el desarrollo de este proyecto.

En el primer apartado se plantean consideraciones preliminares a propósito del origen del barrio Policarpa Salavarrieta a mediados del siglo XX y del inicio reciente del proyecto Operando Policarpa, para, a partir de ello, anticipar algunas continuidades y discontinuidades de contexto histórico en relación con el territorio y los actores implicados en ambos eventos. En los siguientes apartados se indica una descripción del proyecto Operando Policarpa y se presentan algunas apreciaciones metodológicas de la investigación de la cual se deriva este artículo. Al final se presentan algunas conclusiones sugerentes.

Del origen del barrio al inicio del proyecto Operando Policarpa

El ordenamiento territorial regulado por el Estado es un asunto relativamente reciente en Colombia, sus principales referentes normativos son la Ley 9 de 1989 (Ley de Reforma Urbana), la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) y la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial). Como muchos otros asuntos clave para la modernización del país, las preocupaciones por el ordenamiento territorial -técnicamente orientado- entraron en la agenda nacional con ocasión de la promulgación de la Constitución de 1991, un hito en la vida política de Colombia que significó el cambio de la naturaleza y los fines estatales, que definió el tránsito de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho.

Antes de la Constitución Política de 1991 muchos de los procesos de urbanización en Colombia, inclusive en su capital, Bogotá, dónde históricamente se han reportado mejores indicadores de desarrollo que en otras ciudades y municipios del país, eran suscitados y potenciados por dinámicas de tipo político: de ocupación espontánea del territorio, incluso de invasión de la propiedad privada o baldía; o de tipo social y económico: producto de la organización y la acción colectiva de comunidades tipificadas por su procedencia común, por lo general rural y, casi siempre, de clases sociales marginadas, y con un escaso o inexistente control estatal (Naranjo 2011, 37). Si bien antes de 1991 el Estado colombiano contaba con una institucionalidad que atendía asuntos asociados a la gestión social del territorio, esta era débil, incipiente y enfrentaba serios problemas de legitimidad (Corredor 1997, 21-25).

Siguiendo estas tendencias, el barrio Policarpa Sala-varrieta -localizado hoy en el Centro de Bogotá entre la Carrera 10 y la Avenida Caracas, y entre la Calle 1 y la Calle 5 sur- tuvo su origen a mediados del siglo pasado como resultado de iniciativas de articulación social, protestas sociales y de la construcción de lazos de vecindad y solidaridad que estuvieron mediados por procesos de identificación y de reconocimiento de sus pobladores fundadores en relación con problemas e intereses en común, los cuales convocaron su participación activa en la lucha por la defensa y la apropiación de territorios en disputa con propietarios privados y con el Estado. Este lugar, como otros en la capital del país, es la expresión material y simbólica de quienes lograron consolidar su barrio y hacerse propietarios de sus viviendas gracias a la experiencia previa de colonizadores rurales organizados, que arribaron a la capital del país como resultado de procesos de migración forzosa, consecuencia de la violencia bipartidista en la Colombia rural de mediados del siglo xx (Villalobos 2011, 57).

En las décadas que van de los años treinta a los cincuenta estas poblaciones de migrantes forzados empezaron a luchar de manera combativa por la apropiación de algunos terrenos ejidos en la capital. Hacia los años cincuenta las ocupaciones de estas tierras se realizaban de forma espontánea e individual siguiendo un patrón de instalación de conjuntos apiñados de ranchos, chozas o "cambuches"1, conformando así zonas hacinadas, carentes de oferta de servicios públicos y sostenidos sin el respaldo institucional del Estado. En medio de las condiciones de miseria que le asistía a esta población en esas circunstancias, se estructuró la organización de inquilinos que posteriormente se convertiría en la Central Nacional Provivienda (Cenaprov) siendo la primera organización formal -originada en el seno del Partido Comunista colombiano- de tipo social de destechados en Colombia (Naranjo 2014, 97).

Vigente hasta hoy, Cenaprov fue constituida legalmente en 19592 por desplazados que encontraron vivienda propia mediante la organización comunitaria y la acción colectiva; dinámica que, desde la óptica que ocupa a este artículo, bien puede asumirse como una expresión de procesos históricos de trabajo comunitario de construcción de capital social (Provivienda 1967).

El barrio Policarpa Salavarrieta constituyó uno de los éxitos organizativos más importantes de Cenaprov, resultado de una muy efectiva organización social liderada por pobladores desplazados que llegaron a la ciudad de Bogotá a mediados del siglo pasado y que a través de un proceso de invasión -mediado por la solidaridad, la confianza y el fortalecimiento de una normas organizativas comunitariamente definidas: en suma, mediante procesos de construcción de capital social- constituyeron en pleno centro de la capital colombiana un complejo residencial de manera espontánea, esto es, sin el respaldo inicial -e incluso con la oposición- del Estado. La comunidad que constituyó originalmente este barrio se caracterizó por su simpatía política comunista, su procedencia rural y por estar compuesta, en su mayoría, por mujeres (Naranjo 2011, 37-58).

Estas consideraciones iniciales nos acercan descriptivamente a la configuración histórica del lugar donde se desarrolló el proyecto Operando Policarpa, en el que se profundizará más adelante, y nos anticipa que el capital social construido históricamente por los habitantes fundadores del barrio posibilitó la consecución de una vivienda y la configuración de un territorio digno para los mismos (Naranjo 2011, 49). No obstante, en función del relevo generacional acaecido entre los pobladores de este barrio tras cinco décadas de desarrollo, se aclara que las descripciones que se harán a continuación acerca de los procesos de construcción de capital social, en el marco del proyecto Operado Policarpa, obedecen a un contexto histórico diferente, pues esta iniciativa fue agenciada por habitantes del barrio pertenecientes a una generación distinta a la de sus fundadores, aunque se tuvo evidencia durante la investigación de que estos recibieron de aquellos una alta influencia simbólica3, que se tradujo en la configuración de hábitos, prácticas y usos particulares que, a la postre, potenciarían los procesos de construcción de capital social en un contexto histórico distinto, ya no el de mediados del siglo xx sino el de inicios del XXI.

Establecer un acercamiento con perspectiva histórica a la manera como se ha construido recientemente capital social en este barrio, con ocasión del proyecto Operando Policarpa, centrando la mirada en la identificación y caracterización de los actores sociales y actantes implicados, es lo que nos proponemos a continuación.

Especialización manufacturera

Un segmento importante de la población de migrantes destechados que arribaron al barrio Policarpa Salavarrieta desde los años sesenta del siglo pasado poseían experticia en el trabajo manual: albañilería, plomería, carpintería, confección, cocina, lavandería, etc.; competencias productivas que fueron funcionales en las fases de luchas y de organización social fundacional, así como en la que correspondió al desarrollo infraestructural inicial del barrio, y que luego, en el marco de procesos de organización barrial posteriores, se convertirían en un factor clave para que los habitantes de este sector de la ciudad se vinculasen a procesos de economía informal y popular. Sin embargo, esta especialización manufacturera se fue concentrando con el tiempo en el sector de las confecciones, constituyéndose en este barrio una notable aglomeración productiva de economía informal y un referente en la ciudad de este sector productivo (Naranjo 2011, 63).

Hacia los años setenta del siglo XX en el barrio Policarpa Salavarrieta aparecen los primeros talleres de confeccionistas que se dedicaba a la fabricación de camisas de línea masculina4, los que luego emplearían, en la modalidad de maquila o "satélite"5, a otros pobladores del sector que se expandieron en la zona, configurándola así como uno de los sectores de producción y comercialización de prendas de vestir más importantes de la capital. Esta dinámica condujo a la constitución de fábricas de mayor escala que hoy operan en el barrio sobre la base de la contratación de los servicios de redes de pequeños talleres que, a su vez, suelen subcontratar los servicios de confección de otras personas habitantes del sector -en su gran mayoría mujeres con algún vínculo parental entre ellas-, configurando así una cadena de contratación e intermediación particular y un mercado laboral con dinámicas específicas que definen y regulan los términos locales de su oferta y demanda.

Las actividades de producción de prendas de vestir se adelantan en casas o apartamentos que, por lo general, son también la vivienda de las personas propietarias de los talleres, a quienes les asisten problemáticas compartidas, como la tendencia a la concentración de productores de prendas de vestir en este sector durante los últimos años6, que ha influido en el incremento significativo del pago de arriendos y servicios públicos, lo que ha encareciendo los costos de producción; así mismo, esta población se ha visto muy afectada en las últimas dos décadas por el descontrolado aumento del ingreso al país de productos confeccionados de origen chino -vía contrabando-; entre otras problemáticas que, en su conjunto, amenazan seriamente su productividad y competitividad. Así, en términos generales, se indica que la situación económica de los pobladores de este barrio es precaria debido, principalmente, a las bajas rentas que reportan y a la incertidumbre para mejorar sus condiciones de producción y competitividad (CID 2012, 37).

El proyecto Operando Policarpa

Esta es una iniciativa de desarrollo local que surgió de un convenio de asociación interinstitucional suscrito en el año 2013 entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE)7 y la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia (Red Adelco)8,9, que estuvo vigente desde julio de 2013 hasta septiembre de 2014 y que respondía a las políticas públicas de apoyo y de fortalecimiento de la economía local definidas en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, formulado durante la alcaldía de Gustavo Petro10. La articulación de estas entidades pretendió, específicamente en la zona de influencia del barrio Policarpa Salavarrieta, " fortalecer las capacidades productivas de las micro y pequeñas empresas del sector de confecciones", (SDDE 2013, 02) y dentro de las estrategias de trabajo que se aplicaron en el curso del proyecto se estableció "crear procesos de asociatividad en las empresas intervenidas para aumentar capacidades productivas y la generación de relaciones comerciales en el sector" (SDDE 2013, 03).

La línea base del proyecto, construida por el CID de la Universidad Nacional de Colombia, sintetizó un proceso investigativo sobre las zonas de aglomeración productivas y las formas asociativas que se han configurado en la capital del país en los últimos años, para que entidades estatales como la SDDE incentivasen escenarios de innovación y crecimiento económico en la ciudad11. El barrio Policarpa Salavarrieta, definido como una zona de aglomeración de confecciones, según los estudios presentados por el CID (2012, 42), disponía de un 67% de unidades productivas o talleres confeccionistas que trabajan de manera informal, esto es, que operan sin la mediación de un registro mercantil o matricula empresarial oficial. Dentro de los principales hallazgos de la investigación se estableció que las zonas de aglomeración de economía popular de Bogotá, como la del barrio Policarpa Salavarrieta, enfrentan, entre otras, las siguientes problemáticas:

La mano de obra con la que cuentan estas unidades productivas12 no se encuentra lo suficientemente cualificada en temas de investigación y desarrollo, que promueva la innovación en los procesos productivos y mejore la calidad del producto final que desarrollan. (43)

Las unidades productivas al interior de la aglomeración acuden al financiamiento de sus actividades a través de fuentes económicas informales, principalmente porque el sistema financiero formal impone procedimientos administrativos y requisitos para acceder a créditos demasiado rígidos. (41)

Por lo general, las unidades productivas ubicadas en zonas de concentración de economía popular no cuentan con un modelo de gestión administrativa, de mercadeo y gerencial adecuado, que redunda en una estructura de costos ineficiente y una posición de desventaja frente a los productos en el mercado local, regional, nacional e internacional. (44)

El proyecto Operando Policarpa se ejecutó entonces para dar una respuesta afirmativa a las problemáticas planteadas en los estudios diagnósticos del cid en esta zona de Bogotá, basándose, principalmente, en dos derroteros programáticos, a saber: el mejoramiento productivo de las unidades productivas intervenidas y el fortalecimiento de capacidades empresariales de sus propietarios y operarios. El desarrollo del primer componente o derrotero -que alcanzó una cobertura de 280 beneficiarios al final del proyecto- condujo al desarrollo del segundo, dado que la intervención productiva, mediante asistencia técnica a la población, motivó un examen generalizado en la zona de aglomeración del valor definido para su mano de obra por las dinámicas del mercado, y el consecuente cuestiona-miento, por parte de la población de confeccionistas beneficiaria del proyecto, de si las bajas rentas de su trabajo eran producto de dinámicas de explotación o si realmente estaban recibiendo un pago digno por su labor, promoviendo así su fortalecimiento empresarial.

En esta intervención también se posibilitó la tecnificación de los procesos de producción de las prendas de vestir que se elaboraban al interior de las unidades productivas, aumentando así la calidad del producto manufacturado en la zona, hecho que se correspondió con la participación de la población en escenarios de capacitación, por cuanto la mayoría de estas unidades trabajaban en la modalidad de maquila o satélite y se hacía necesario cualificar su mano de obra en otras áreas de la manufactura que no se limitaran solamente al ensamble por encargo de las prendas que confeccionan, sino también, entre otras perspectivas de formación, a la incorporación de elementos de diseño y de técnicas de corte, trazo y patronaje13, para cualificar técnicamente conocimientos que esta población había incorporado empíricamente durante su experiencia personal laboral; todo ello con la perspectiva más audaz de constituir marcas propias y dotar de valor agregado a los productos elaborados.

En la dimensión de fortalecimiento de capacidades empresariales se buscó elaborar planes y modelos de negocio tanto para unidades productivas individualizadas de beneficiarios como para las estructuras y formas de asociatividad generadas en el transcurso de la intervención del proyecto; proceso que también derivó en la participación de las unidades productivas beneficiarias en escenarios comerciales promovidos por la SDDE, en virtud de los cuales se puso de manifiesto un aumento comparativo de su capacidad productiva y competitiva.

Ahora bien, en relación con el tema central de este artículo: la aproximación al proyecto Operando Policarpa entendido como la expresión de un proceso histórico de trabajo comunitario de construcción de capital social -enfatizando a través de su desarrollo en la identificación y descripción de sus actores sociales y actantes implicados más relevantes-, nos enfocaremos en los aspectos que consideramos más significativos para lo que fuera en el marco de este proyecto la promoción de iniciativas de asociatividad para el trabajo que, a la postre, dieron como resultado la configuración de dieciocho redes asociativas entre la población intervenida, y la conformación de una cooperativa barrial liderada y conformada por los beneficiarios del proyecto, denominada: Cooperativa Productora y Comercializadora de Textiles y Confecciones del Barrio Policarpa (Coprotexpo), todas estas, expresiones materiales de construcción de capital social.

Apreciaciones metodológicas

La investigación realizada asumió un pluralismo metodológico tomando como referencia principal para su desarrollo al método etnográfico. Como es sabido, esta perspectiva de investigación cualitativa procura, en líneas generales, la interpretación de la sociedad a través de la observación de fenómenos socioculturales, conduciendo el análisis del modo de vida de un determinado grupo de individuos a través de la observación directa y la descripción sistematizada de lo que la gente hace, la interacción entre sí, la descripción de sus valores, creencias y motivaciones (Álvarez-Gayou 2003, 57) y se consideró pertinente, por lo mismo, emplear este método en el proceso de investigación, dado que el concepto del capital social, como construcción siempre histórica, posibilita un intercambio simbólico al interior de las relaciones de confianza, reciprocidad y solidaridad que se establecen entre los sujetos de investigación.

Se realizaron cuatro grupos focales14 con la participación de siete beneficiarios del proyecto, líderes de las redes de los talleres involucrados en iniciativas de asociatividad -seleccionados según su experiencia previa en iniciativas similares por recomendación del director del proyecto Operando Policarpa- y tres funcionarios de la Red Adelco. Este grupo de discusión posibilitó el reconocimiento entre sí de los integrantes de las unidades productivas, lo que permitió a la investigadora observar intercambios simbólicos y niveles de confianza entre los beneficiarios, así como entre estos y los representantes de las instituciones asociadas en el convenio 496 de 2013 que sirvió como marco administrativo al proyecto.

Estos grupos focales se complementaron con nueve entrevistas a profundidad, de las cuales cinco se aplicaron a la población objetivo del proyecto Operando Policarpa, y cuatro a representantes de la Red Adelco. Las entrevistas fueron diseñadas e implementadas en el marco de la edición de un producto audiovisual direccionado también por la investigadora: este desarrollo audiovisual dio cuenta -en un formato testimonial que rescató las voces y sentires de los participantes- del impacto generado por el proyecto Operando Policarpa en relación con la construcción del capital social15.

Durante el proceso de elaboración del producto audiovisual se realizaron ejercicios de observación no participante que posibilitaron, igualmente, analizar, identificar, caracterizar y describir la construcción del capital social en el marco del proyecto, tomando en cuenta sus principales actantes implicados y no solo a los actores humanos involucrados.

Además de la aproximación hecha al objeto de investigación desde un enfoque cualitativo, la investigación realizada también comportó un encuadre cuantitativo. Desde la metodología cuantitativa se empleó un método estadístico que se concretó en la implementación de un instrumento diseñado con base en el denominado Barómetro de Capital Social (Barcas)16 (Sudarsky 1992), para medir el capital social. El instrumento diseñado permitió: caracterizar a la población beneficiada por el proyecto Operando Policarpa que participó de las formas de asociatividad para el trabajo, así mismo; identificar las relaciones de confianza al interior de las formas asociativas; y describir las condiciones históricas de trabajo de las unidades productivas previo a la emergencia de las formas asociativas. Dicho instrumento se aplicó a una muestra no aleatoria17 de 47 personas propietarias de unidades productivas beneficiadas (una parte de la muestra fue recomendada por el director del proyecto, según su conocimiento personal de los beneficiarios participantes (27 personas) y otra parte fue seleccionada a través de los ejercicios de observación previos a la aplicación del instrumento (20 personas); dentro de las recomendaciones para perfilar la muestra se consideró el liderazgo de los participantes y su compromiso con el proyecto.

El capital social en las formas de asociatividad

Al aproximarse a la noción de capital social se requiere primero considerar una serie de elementos conceptuales comunes en las diferentes corrientes teóricas que lo definen (relaciones sociales, confianza, reciprocidad, solidaridad, redes, normas, instituciones, individuos, entre los más importantes), dado que dicha noción se ha nombrado, expuesto, criticado y reparado desde hace cerca de un siglo y no se ha llegado a un acuerdo conceptual frente al mismo. En la actualidad existe un debate epistemológico en torno a si, en relación con la polisemia de esta noción, debiera ser considerada como una teoría o como un paradigma emergente.

A propósito de ello, Alejandro Portes opina que la producción teórica sobre capital social ha sido sugerente pero vaga, y que no aporta suficientes elementos innovadores para considerarse elemento estructurante de un marco teórico:

El conjunto de procesos cubierto por el concepto no es nuevo y ha sido estudiado bajo otras etiquetas en el pasado [...] el término capital social simplemente recapitula en el presente una percepción que data desde los mismos comienzos de la sociología. (2004, 47)

Los supuestos epistemológicos desarrollados en torno a la noción de capital social evidencian diversos elementos de análisis que convergen, según anticipamos, en conceptos similares como: confianza, reciprocidad y solidaridad. John Durston (2000, 72) nos indica que aun cuando no se ha llegado a acuerdos teóricos, metodológicos y conceptuales, las controversias y señalamientos asociados a la noción de capital social le constituyen en sí como un "paradigma emergente", como una guía interpretativa que se puede corresponder con realidades sociales altamente relevantes para avanzar, por ejemplo, en el diseño de políticas de participación cívica en pro de la superación de la pobreza.

Adicionalmente, conviene enfatizar que el concepto "capital social" se define según la matriz teórica que se adopte: clásica, neoclásica, funcionalista, estructuralista, neo-funcionalista, etc. No obstante, más allá de su polisemia y de la amplitud de su alcance interpretativo, la literatura especializada identifica a las obras de Bourdieu (1980) y James Coleman (2011) como fuentes fundacionales de las acepciones más contemporáneas del concepto.

El concepto contemporáneo de capital social fue introducido en principio por el sociólogo Francés Pierre Bourdieu en el año 1983. Cabe advertir que la línea argumentativa que conduce a Bourdieu a enunciar el capital social en el desarrollo de su teoría viene del análisis sobre las diversas formas de capital de las sociedades modernas, a saber: capital económico, capital cultural y capital simbólico, y de observar las sociedades contemporáneas y su forma predominante de producción capitalista, para, con base en ello, formular la noción de capital social como

el conjunto de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de inter-conocimiento y de inter-reconocimiento, o en otros términos con la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no están solamente dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser percibidas por el observador, por los otros, o por ellos mismos) sino que están unidos por lazos permanentes y útiles. (Caracciolo y Foti 2000, 85)

Para Bourdieu (1980, 89) el capital social se encuentra en función de dos dimensiones: la extensión de la red de relaciones sociales y el volumen de capital económico, cultural y simbólico. A propósito de la primera dimensión, este autor nos advierte que una red de vínculos es producto de estrategias de inversiones sociales directas e indirectas orientadas hacia la producción de relaciones sociales contingentes entre, por ejemplo, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, etc. En relación con la segunda dimensión, nos indica que se manifiesta en las relaciones sociales que carecen de extensión pero que mantienen un nivel elevado de capital económico, cultural o simbólico, por lo que la mayor acumulación de estos atributos en un grupo va amortiguar la poca extensión de sus relaciones sociales.

Según Pierre Bourdieu el capital social puede definirse como "el conjunto de recursos actuales y potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de inter-conocimiento y de inter-reconocimiento" (1980, 97), mientras que James Coleman lo asume como "los recursos socio-estructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones e interacciones de y entre individuos que participan de una estructura" (2011, 127). Estos autores fundacionales aportaron las bases conceptuales y sugirieron lineamientos para la aplicación metodológica del concepto.

El sociólogo estadounidense James Samuel Coleman -desde una mirada estructural/funcionalista- formula una teoría que pretende explicar la realidad a partir de las elecciones racionales individuales, con la que contribuye a la superación del individualismo presente en la economía neoclásica como principal factor explicativo de la acción social, prestando mayor atención a la organización y a las instituciones sociales como contextos que condicionan las elecciones individuales y producen efectos sociales sistémicos. Así

el capital social se define por su función a partir de la interacción de varias entidades que tiene dos características en común: todas ellas consisten en algún aspecto de una estructura social, y facilitan ciertas acciones de los individuos que están dentro de la estructura [...] Al igual que otras formas de capital, el capital social es productivo y hace posible el avance de ciertos fines que no podrían lograrse sin él. (Coleman 2011)

En la actualidad, el concepto de capital social ha sido empleado por diferentes organismos internacionales, estatales y entes académicos que pretenden analizar los procesos de articulación comunitaria donde, a través de la constitución de redes sociales, se logran consolidar vínculos comunitarios y se obtiene la satisfacción de diferentes necesidades. Desde estos ámbitos se ha dicho que el Capital Social sería un elemento clave para explicar y promover el desarrollo económico, mejorar el funcionamiento del sector público, facilitar la gestión de las organizaciones, mantener la estabilidad de los sistemas democráticos y superar la pobreza (Vargas 2001).

Aunque, como ya se dijo, en la mayor parte de la literatura explorada se le atribuye la formulación contemporánea de este concepto a Bourdieu y a Coleman, los primeros signos intuitivos de la enunciación de la noción "capital social" se le atribuyen a Lyda Judson Hanifan18, quien, amparado en una matriz interpretativa que hoy podríamos identificar como funcionalista, definió el término como:

Las sustancias tangibles que cuentan para la mayoría en la vida cotidiana de las personas: es decir, buena voluntad, compañerismo, simpatía y relaciones sociales entre los individuos y las familias que conforman una unidad social. El individuo está indefenso socialmente, si se deja a sí mismo. Si entra en contacto con su vecino, y con otros vecinos, habrá una acumulación de capital social, que puede satisfacer inmediatamente sus necesidades sociales y que puede tener una potencialidad social, suficiente para la mejora sustancial de las condiciones de vida de toda la comunidad. La comunidad en su conjunto se beneficiará de la cooperación de todas sus partes, mientras que el individuo encuentra en sus asociaciones las ventajas de la ayuda, la solidaridad y la participación de sus vecinos. (Putnam 1994, 19)

Dentro de la amplia literatura que le asiste a la formulación del concepto de capital social se ubican también nociones asociadas al desarrollo de este, entre las que se destacan dos, a saber: la noción de "dimensiones relacionales" y la noción de "intensidad de las relaciones sociales". Se ha indicado que fue el sociólogo estadounidense Mark Granovetter quien introdujo el término "fuerza de los lazos débiles", para indicar el poder de las relaciones que establecen los individuos fuera de los circuitos inmediatos de la familia. En ese sentido va a señalar, a propósito de las dimensiones relacionales y de la intensidad de las relaciones sociales, que "la fuerza de un vínculo es una combinación probablemente lineal del tiempo, la intensidad emocional, la intimidad mutua, confianza y los servicios recíprocos que caracterizan dicho vinculo" (1973).

Según Granovetter el análisis de redes es una estrategia tanto teórica como metodológica en la relación de niveles micro y macro de la teoría social, útil para el desarrollo de investigaciones basadas en la noción de capital social. En un artículo publicado en 1973 este autor propone una mirada innovadora con referencia al papel que juegan los lazos débiles entre individuos -en grupos de individuos- que actúan como "conectores" entre diferentes grupos sociales, aspecto que posibilita ampliar el potencial de acción y el alcance de las relaciones sociales19. Con ello postula que cuanto más fuerte sean los lazos entre los individuos, mayor es la probabilidad de que las redes de relaciones entre estos se solapen, dando origen a grupos pequeños, cerrados sobre sí mismos y con una escasa interacción con otros grupos pertenecientes a contextos distintos. Surgen entonces las preguntas sobre cómo y de qué manera las interacciones en pequeños grupos se agregan para formar estructuras de mayor escala. Y las respuestas a este interrogante conducirían a la formulación del capital social como principal factor explicativo.

Para este autor, en una aproximación que podría juzgarse como normativa, la "fuerza de los lazos débiles" se basa en que "los lazos fuertes" -aquellos que se dan con mayor intensidad entre los individuos en función de, por ejemplo, su filiación parental-, no bastarían para potenciar su desarrollo personal, por cuanto será necesario que los sujetos inviertan en esfuerzos para generar múltiples "lazos débiles" que, en determinadas ocasiones, les permitirían acceder a otros entornos de socialización y compartir información y conocimiento que de otra forma no le sería accesibles para sí.

Las contribuciones de Robert Putnam también se consideran en la literatura especializada -junto con las de Coleman y Bourdieu- como orientadoras de las discusiones contemporáneas sobre la definición del concepto de capital social. Para este autor el capital social estaría definido por la constatación de la existencia simultánea de relaciones de confianza, normas compartidas y la configuración de redes que potencian el despliegue de acciones coordinadas entre los actores de una entidad social determinada, como rasgos propios de dicha entidad (2003).

Putnam releva entonces a la confianza como otra noción constitutiva de las definiciones más elaboradas del concepto "capital social", retomando para ello los planteamientos de James Coleman -quien fue discípulo del reconocido sociólogo funcionalista Robert Merton-. Justamente, para Coleman (2011) la confianza entre los individuos es un rasgo propio de las organizaciones sociales que construyen capital social, y este rasgo, desde un punto de vista funcionalista, lo relaciona con la posibilidad de cohesión al interior de dichas organizaciones sociales.

Para Coleman y para Putnam la noción de confianza está intrínsecamente ligada al concepto de capital social. En efecto, Coleman destaca la confianza en el capital social como factor generador de expectativas de cumplimiento frente a las obligaciones contraídas entre los miembros de una entidad social. En este sentido, no solamente cumpliría una función de cohesión, como ya se dijo, sino que la confianza también cumpliría aquí una función de progresión, es decir, de factor que estimula los esfuerzos y las contribuciones individuales con arreglo al cumplimiento de objetivos y metas que son definidas colectivamente.

Putnam considera que el capital social es un producto que se va acumulado históricamente a través del tiempo, y que de este aspecto dependen las opciones de desarrollo que pueda poseer determinada sociedad. Putnam centró su atención en el nivel de participación social de diferentes tipos de organizaciones (clubes, equipos de fútbol, centros de vecinos, asociaciones de padres, iglesias) que desde la visión funcionalista -y normativa- contribuyeron al buen gobierno y al progreso económico de su entorno social mediante la construcción de normas de reciprocidad generalizada y la difusión de información, aspectos que facilitarían la organización y la comunicación sociales, en suma: la acción coordinada.

En la teoría del capital social este autor enfatiza también la importancia de las normas en los grupos sociales, indica que en la medida que haya normas compartidas las personas pueden confiar en que los demás, aunque sean desconocidos, tendrán una conducta cívica previsible. Así, el compromiso cívico, definido como la disposición de colaborar en beneficio de un bien público -aspecto que supone la creación de relaciones de cooperación social que dependen de la idea que tiene la gente sobre el orden social, la confianza en instituciones públicas y privadas, y la vigencia de reglas de juego compartidas- se establece como otra noción clave asociada al concepto de capital social desde la perspectiva de Putnam. De ahí que las contribuciones de este autor, en particular sobre el capital social, fueran luego apropiadas por las agencias del orden transnacional -como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- en la promoción del discurso del desarrollo.

En la misma dirección que Putnam, Francis Fukuyama (1996), en su texto titulado: "Confianza", indica que la capacidad de asociación de un grupo social depende del grado en que sus integrantes comparten valores y normas, así como de su capacidad de subordinar los intereses individuales a los más grandes del grupo. Sin embargo, Francis Fukuyama (1996) le otorga un valor económico a la confianza en la medida que esta reduciría los costos de transacciones económicas, produciría bienes sociales y facilitaría la construcción de organizaciones de gestión de base efectivas, integradas por actores sociales, y de sociedades civiles "saludables".

En Bourdieu, por otra parte, se halla una reiteración acerca del papel relevante que juega la confianza en los procesos de construcción de capital social. Es así como, ahondando en las definiciones formuladas por este reconocido sociólogo francés sobre el concepto de capital social, encontramos que hace referencia a que

estos vínculos no son irreductibles a las relaciones objetivas de cercanía en el espacio físico (geográfico) o incluso en el espacio económico y social, se funda en intercambios indisolublemente materiales y simbólicos, cuya instauración y perpetuación suponen el reconocimiento de esa cercanía. (1980, 37)

Dicho en otros términos, desde esta perspectiva se resalta la confianza como propiedad común y vital en la configuración del capital social. Según Bourdieu, citado por Caracciolo y Foti (2003), existen adicionalmente otros factores asociados a los procesos de construcción de capital social, a saber:

El capital social como una ocasión para la obtención de beneficios materiales y simbólicos por parte de los sujetos.

El capital social como una ocasión para la participación en redes y la acumulación económica, cultural y simbólica para los sujetos.

El desarrollo de estrategias de formalización de las entidades colectivas como una expresión de capital social. (85-87)

Hecho este recorrido teórico, en las siguientes líneas se describirán los principales resultados hallados en el curso de la investigación, desde la caracterización de la población identificada, pasando por los antecedentes asociativos de los beneficiarios, las relaciones entre los mismos y entre estos la SDDE y la Red Adelco, hasta el impacto asociativo en esta zona de aglomeración, resultado del desarrollo de este proyecto, y los actantes más relevantes identificados; todo ello con el fin de describir los procesos de construcción de capital social subyacentes a esta iniciativa.

Caracterización de la población beneficiaria

En la zona de aglomeración de economía popular de confecciones del barrio Policarpa Salavarrieta se identificaron, en las fases de diagnóstico del proyecto Operando Policarpa, un total de 325 unidades productivas. Siguiendo las tendencias identificadas por el estudio del cid (2012, 48), en esta zona se presentaba un notable déficit de iniciativas de asociatividad entre confeccionistas antes de la intervención realizada por la Red Adelco bajo los lineamientos de la SDDE. De ahí que en el curso de la intervención se formulara como uno de los derroteros estratégicos la promoción de dinámicas de trabajo inter-talleres que condujeran al aprovechamiento de las potencialidades individuales de cada unidad productiva. Como resultado de ello se generaron al cabo del proyecto dieciocho redes asociativas, conformadas en promedio por cuatro unidades productivas o talleres de confecciones que no necesariamente estaban formalizados, así como la cooperativa Coprotexpo, que mencionamos en líneas anteriores, en la que sí se tuvo como diferencial un interés por la formalización20.

Los procesos de asociatividad para el trabajo promovidos en el proyecto fueron gestados a través de la configuración de lazos débiles -en la perspectiva introducida por Granovetter (1973)- que posibilitaron el cumplimiento de unas normas y el establecimiento de lazos de confianza que dotaron de cierta estabilidad y sentido operativo a las redes de talleres y la cooperativa, conformadas. Sin embargo, aun cuando se constataron relaciones de vecindad entre los participantes de las iniciativas de asociatividad se observó también que las formas de ver y comprender su mundo, promover la acción colectiva y construir lazos de confianza son cosas que se dieron en un ambiente donde los intereses asumieron un cariz más individual que colectivo. De ahí que se advirtieran elementos de la denominada "auto-cultura", planteada en la perspectiva de U. Beck (1986 y 1998), donde los integrantes de las formas asociativas se integrarían dadas unas necesidades individuales que pasaron al plano colectivo: donde el placer de vivir la propia vida insegura y coordinarla con las vidas distintas de otras personas, emerge de una cultura impredecible tanto para el individuo como para los demás (Beck y Beck 2002).

A continuación se establecerá una breve descripción de los beneficiarios de las iniciativas asociativas del proyecto según su distribución de género, escolaridad, antigüedad de sus unidades productivas en la zona, niveles de confianza frente a los demás participantes en dichas iniciativas, conocimiento previo y las motivaciones que tuvieron para concurrir en el proyecto, en suma, de los principales elementos que les caracteriza como actores sociales en el marco de un proceso de construcción de capital social.

En la distribución de la variable "género" se presentó un sesgo hacia la población femenina -37 mujeres frente a 10 hombres- en la muestra consultada en el curso de la investigación realizada. Encontramos, pues, que la población intervenida en el proyecto fue un grupo con predominio de mujeres caracterizado en su mayoría por madres cabeza de familia -según se advirtió también en las entrevistas y grupos focales implementados- que decidieron trabajar en el sector de las confecciones en función de las oportunidades socioeconómicas de esta zona de aglomeración. Este dato, leído desde un enfoque histórico-cultural y de género, podría ser una expresión de la división sexual del trabajo moderna donde las ocupaciones que se han definido convencionalmente desde la revolución industrial para las mujeres, se derivan de trabajos que están asociados, ideológicamente, con labores de cuidado y protección desempeñadas en el ámbito doméstico, entre las que se encuentra la confección de prendas de vestir (Gómez 1996, 215-233).

En la aproximación hecha sobre la muestra poblacional seleccionada, según la metodología implementada, se halló que todas las personas participantes están atravesando el ciclo etario de la adultez y, por otra parte, aunque los hombres fueron minoría en la composición del grupo de beneficiarios del proyecto, se observó que ellos eran quienes asumían roles clave al interior de las estructuras de asociatividad, tales como: presidencia de la cooperativa Coprotexpo, representación formal ante otras redes asociadas, secretariado de la cooperativa y representación legal en el marco de procesos de formalización empresarial.

La Figura 1 evidencia la existencia de un capital cultural institucionalizado en la muestra poblacional estudiada. Para Pierre Bourdieu "el diploma escolar permite además de comparar a sus titulares e incluso intercambiarlos, establecer tasas de convertibilidad entre el capital cultural y el capital económico, garantizando el valor en dinero de determinado capital cultural" (1980, 17), es decir: el poseedor de dicho título fija un valor con relación al capital cultural, de ahí que las personas que tienen un grado de escolaridad superior tendrán, por lo general, mayores oportunidades de desarrollo económico que aquellas que cuentan con uno menor.

Elaboración propia, 2014

Figura 1 Nivel de escolaridad de la población participante en las iniciativas de asociatividad.

En el análisis de los procesos de construcción del capital social es importante señalar que este no se construye disociado del capital económico y cultural, pues el volumen de capital social de un agente en particular depende de la extensión de la red de los vínculos que puede movilizar el volumen de un capital económico, cultural o simbólico, en resumen, determinar la acumulación de capital cultural -por ejemplo, mediante la determinación del comportamiento de una variable como la escolaridad en una población- permite inferir, sobre un base sólida, el potencial para la construcción de capital social de esa población -por ejemplo, los beneficiarios del proyecto Operando Policarpa-.

La presencia de unidades productivas de confecciones en el sector del barrio Policarpa Salavarrieta data del año 1970, con una antigüedad de más de cuarenta años. En la investigación realizada se halló que las unidades con una antigüedad de más de quince años representaron en el 38% de la población consultada; el 25% representó a las unidades productivas que permanecen hace diez años en el sector, un 15% representó unidades de hasta catorce años de antigüedad; el 12% de cuatro años y el 10% a las unidades productivas que llevaban entre seis meses y un año de permanencia con corte a septiembre de 2013.

En el marco del Proyecto Operando Policarpa se promovió el desarrollo de dos estrategias de asociatividad, a saber: la conformación de redes de unidades productivas vinculadas por intereses comunes en términos productivos -por ejemplo, facilitar el acceso a insumos y suministros, adquisición en condiciones de materia prima, el uso de maquinaria especial y con mejor tecnología-, sin que necesariamente dicha conformación estuviera mediada por la exigencia de la formalización empresarial; y la conformación de cooperativas de trabajo asociado legalmente constituidas.

En relación con estas estrategias, en la distribución observada de la muestra analizada se descubrió que el 49% de los consultados participaron en la modalidad de redes, el 40% se vinculó tanto a las cooperativas como a las redes y el 11% a la cooperativa21.

A propósito de ello se evidenció un sesgo positivo del 95% en los niveles de confianza que se manifestaron en los propietarios de los talleres de confección consultados, este nivel de confianza se vio reflejado en la legitimidad que la misma comunidad beneficiaria otorgó a los líderes de las iniciativas asociativas promovidas (redes o cooperativa) con los que se sentía bien representada, y también se refleja en el trabajo conjunto y autónomo que se había venido desarrollando desde cada red y cada unidad productiva, en los acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas con otras redes, o en prácticas como en el préstamo autónomo de maquinaria para el servicio de otras unidades productivas. Estos aspectos fortalecieron el tejido social: allí se pone en evidencia un capital social construido que da cuenta de que

los recursos actuales y potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de inter-conocimiento y de inter-reconocimiento, genera agentes que no solamente están dotados de propiedades comunes, sino que también están unidos por vínculos permanentes y útiles. (Bourdieu 1980, 27)

Como aconteció en este proyecto, donde sus beneficiarios se referían a la confianza como elemento clave de capital social y aludieron a este valor como un rasgo característico del grupo de individuos participantes en las iniciativas de asociatividad promovidas que se desarrolla con el paso del tiempo y que se transmite de persona a persona. En este sentido, contrastando la evidencia empírica obtenida durante la investigación realizada con lo planteado por Coleman, se denota cómo las transacciones de confianza en las organizaciones que se configuran intencionalmente, como fue el caso en Operando Policarpa, donde aluden a la creación de dos subproductos del capital social, a saber: la adaptabilidad en la organización para otros propósitos y el bien público como aspiración que cohesiona dicha organización y la lleva a poner sus beneficios a disposición de otras, otorgando una transacción de confianza y acumulando otras en un sistema de relaciones cerradas o sin cierre (Coleman 2011, 385-407).

Se halló en el curso de la investigación una distribución porcentual del 51% para las personas que no conocían a los demás miembros de las estructuras asociativas y del 49% para quienes refirieron conocer, por lo menos, a un miembro de la red o de la cooperativa previamente a la conformación de la estructura asociativa. Es importante señalar que para el desarrollo de procesos de capital social es imprescindible la confianza, valor que se valida en las relaciones con extraños o desconocidos, aunque la necesidad de confiar toma un papel determinante en quienes se representan como desconocidos (Cousiño y Valenzuela 2000, 321-339); de esta manera, relacionar los datos obtenidos permite inferir que estas relaciones de confianza con desconocidos tuvieron éxito en el marco de este proyecto, aun cuando el tiempo de construcción de confianza había sido de poco más de un año, lo que confirma la aplicación de la teoría de la lazos débiles de Granovetter (1973) en la aproximación a la construcción del capital social.

Conviene, adicionalmente, señalar que en el desarrollo de entrevistas realizadas a la población beneficiaria se evidenció, en principio, cierta resistencia a las iniciativas de asociatividad planteadas en el marco del proyecto, dado que había desconocimiento de los beneficios sobre los propósitos subyacentes a las mismas, pero también se evidenciaron intereses y agendas ocultas individuales latentes, y cada participante quería trabajar en principio de forma separada, pues, al comienzo, no se sentían interpretados en sus sentires por estas iniciativas, lo que se sumaba al desconocimiento que tenían con respecto a los intereses explícitos de sus colegas beneficiarios. Aquí se advierte una correspondencia con los planteamientos de Beck y Beck (2002) quienes manifiestan que solo cuando los individuos se sienten desorientados, con miedo, en incertidumbre, sin salida a la precariedad de sus libertades, es cuando sienten la necesidad de asociarse con quienes se encuentran en su misma condición: la percepción en cada participante de que las condiciones de los demás beneficiarios eran similares (en relación, por ejemplo, a las expectativas compartidas de trabajar en conjunto para satisfacer necesidades básicas como aumentar sus ingresos, crecer empresarialmente o cualificar técnicamente su mano de obra) convocó decisivamente su participación en las iniciativas de asociatividad.

Las anteriores líneas nos dan un perfil aproximado de la población que participó en el proyecto en calidad de beneficiaria. Veamos a continuación una aproximación a los actantes más relevantes que estuvieron implicados en los procesos de construcción del capital social en el marco del proyecto Operando Policarpa.

Actantes implicados en las iniciativas de construcción de capital social

Las aproximaciones habituales sobre la historia de los procesos sociales suelen enmarcarse dentro de un antropocentrismo notable. La dicotomía moderna, basada en el binomio contrapuesto sujeto/objeto, instaló lo que el sociólogo francés Bruno Latour (1993 y 2001) ha denominado como el "acuerdo moderno", que oculta, ignora, soslaya o subestima la relevancia que elementos no humanos han tenido en el devenir histórico humano. A modo de ejemplo: cuando en 1492 arribaron a América los conquistadores españoles trajeron consigo, sin saberlo, agentes patógenos (virus, hongos y bacterias) para los cuales el sistema inmunológico de los habitantes nativos de América no estaba habituado, y este hecho determinó enormemente el devenir histórico posterior, en cuanto contribuyó significativamente al sometimiento de varios pueblos indígenas -debido a la pérdida masiva de vidas por epidemias causadas por estos agentes patógenos- en favor del proyecto conquistador europeo. Ahora bien: ¿por qué cuando se habla de la historia de la ocupación europea iniciada en 1492 se habla más de Colón o de la Iglesia católica que de estos virus, hongos y bacterias? En el sesgo antropocentrista de la historiografía habitual, y en el "acuerdo moderno" de Latour, tal vez se halle la respuesta.

Situado en una corriente de pensamiento posestructuralista, este autor se instala en las tendencias de pensamiento que niegan la distinción entre sujetos y objetos, en particular, para controvertir enfáticamente la exclusividad que se le ha atribuido a los sujetos como únicos capaces de agenciar o dar inicio a cursos de acción que, en definitiva, determinan el devenir histórico (Loredo 2009, 121).

La Teoría del Actor-Red, desde la que se han realizado importantes contribuciones en el campo de los estudios sociales de la ciencia y de la historia ambiental contemporáneos -y de la cual Latour es un referente central-

gira en torno a la idea de que la acción no es algo generado por un agente identificable como tal (un sujeto, un ser humano) sino algo que se da dentro de una red de eventos y transformaciones cuya estructura se halla en constante cambio. Tanto lo que tradicionalmente se consideraban "sujetos" o agentes (centros de actividad) como lo que tradicionalmente se consideraban "objetos" (las cosas, la naturaleza, los artefactos técnicos...) forman parte de esa red, y además forman parte de ella en pie de igualdad. O mejor dicho: ambos, "sujetos" y "objetos" son producto de la red y su funcionamiento. No preexisten a ella. Desde luego las transformaciones, aquello que sucede, no se pueden atribuir a los "sujetos" (tampoco, de entrada, a los "objetos"), sino que sencillamente ocurren. La agencialidad se halla distribuida por la red; no es exclusiva de los "sujetos" (ni de los "objetos", porque la naturaleza no actúa por sí misma). Acercándonos más a la terminología de Latour podríamos expresar lo mismo diciendo que el mundo es como una red de acciones cuyos nodos, a veces cambiantes, son "actores" o "actantes", esto es, "humanos" o "no humanos", respectivamente. Las "traducciones" (las transformaciones, los cambios) ocurren cuando esos actores o actantes (que pueden ser seres humanos, organismos o cosas) "hacen hacer", esto es, marcan una "diferencia". Esto significa que instauran un nuevo curso de acción, ligado a una nueva estabilización en el seno de la red (lo que tradicionalmente se llamaba un hecho o un objeto). Dentro de la red pueden darse numerosas relaciones o conexiones entre humanos y no-humanos, y de unos y otros entre sí. (Loredo 2009, 124)

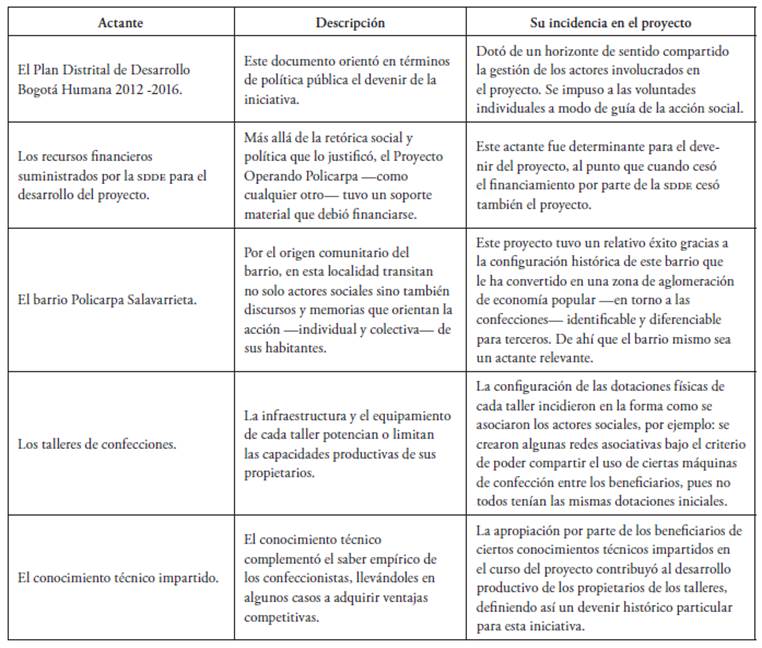

Sin extendernos más en los planteamientos de la Teoría del Actor-Red y sin profundizar en las contribuciones de Bruno Latour -algo que supera el alcance de este artículo-, en la siguiente tabla se presentará una breve aproximación al proyecto Operando Policarpa, para identificar los principales actantes -esto es, factores y elementos no identificables físicamente como humanos- que estuvieron implicados de manera decisiva en el devenir histórico de esta iniciativa.

Conclusiones

Tras esta breve exposición podemos recoger al menos tres elementos centrales a modo de conclusión. En primer término, la aproximación con enfoque histórico sobre cómo se originó el barrio Policarpa Salavarrieta nos suministra elementos de análisis para considerar que la acción colectiva, que estuvo en la base de las luchas y resistencias emprendidas por grupos de migrantes destechados que a mediados del siglo pasado se apropiaron de algunos terrenos ejidos en pleno centro de Bogotá para construirlo, enfrentando la oposición y falta de apoyo estatal, fue, fundamentalmente, un proceso de construcción de capital social. Los acumulados pedagógicos locales derivados del periodo fundacional del barrio que están asociados a la construcción de relaciones basadas en la confianza, la reciprocidad y la solidaridad, así como la especialización productiva de esta zona de la ciudad en el sector manufacturero de las confecciones, constituyeron un legado para la generación de actores que fueron beneficiados por el proyecto Operando Policarpa.

En segundo término, la aproximación realizada a este proyecto permitió advertir cómo, sobre todo en las personas que liderarían las iniciativas de asociatividad que fueron promovidas en el marco del mismo desde la SDDE y su operador: la Red Adelco, se haría eco del legado de los actores fundacionales para promover procesos de integración que también pueden identificarse como iniciativas de construcción de capital social. Sin embargo, en el recorrido emprendido se aproximó una caracterización de la población beneficiaria del proyecto donde se hizo evidente que el desarrollo de vínculos basados en la confianza -elemento clave para la construcción de capital social- se logró en gran medida por la intervención de terceros, en el caso del proyecto Operando Policarpa, y no por la participación voluntaria de la comunidad -como sí ocurrió en el periodo fundacional del barrio-, es decir: por agentes externos al grupo societal de beneficiarios; de ahí que surjan las preguntas: ¿qué tan sólido puede llegar a ser el capital social que surge "desde afuera" y no "desde adentro" de un grupo social?, ¿qué significa construir capital social en el marco de un proceso social -como el vivido por los fundadores del barrio con ocasión de la apropiación del territorio- y hacerlo en el marco de un proyecto -como Operando Policarpa- con actores externos que tienen sus propias agendas y con tiempos y recursos cuantificables desde el inicio? Estas son preguntas sugerentes de este segundo elemento central que quedarán como orientadoras de análisis posteriores.

Finalmente, en tercer término, con la esperanza de hacer una contribución significativa al análisis del devenir del proyecto en clave histórica, se hace una modesta aproximación a los actantes implicados en su desarrollo con el fin de procurar un distanciamiento del antropocentrismo que suele ser regla, no excepción, en las descripciones históricas habituales de cualquier fenómeno social. De ahí que se apele a la Teoría del Actor-Red para llamar la atención acerca de factores no humanos que mediaron en la implementación del proyecto, y que, incluso, determinaron el curso de su desarrollo. No obstante, también de modo sugerente, el recorrido emprendido nos conduce a las preguntas de cierre en relación con los actantes: ¿Qué mediaciones suscitan realmente? ¿Cómo afectan de manera decisiva los factores y elementos no humanos el devenir histórico de la experiencia humana, bien sea en la participación en un proyecto como Operando Policarpa o en cualquier otra experiencia?