Introdução

Na segunda metade do século XVIII, Portugal realizou um grande esforço para promover a reorganização administrativa de seu Império pluricontinental, com objetivos que passavam pela garantia da soberania dos territórios no ultramar e sua efetiva exploração econômica (Boxer; Domingues; Rossel-Wood; Maxwell). Com a assinatura do Tratado de Madrid (1750), a questão da demarcação de fronteiras com o Império hispânico tornou-se prioridade, fato que colocou a região Norte da América no centro das ações reformadoras portuguesas embora a questão de limites propriamente dita tenha se arrastado por anos e envolvesse também o sul do Estado do Brasil (Garcia).

Entre as mudanças implementadas para a região amazônica durante o governo de D. José I (1750-1777), destaca-se a reorganização político-administrativa que criou o Estado do Grão-Pará e Maranhão em 1751 - substituindo o Estado do Maranhão e Grão-Pará criado em 1654 -, deslocando a capital do estado de São Luís para Belém. Além de escolher para o cargo de governador-general, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do primeiro ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo (futuro marquês de Pombal).

O aspecto central no conjunto de mudanças foi a preocupação metropolitana em estabelecer critérios normativos sobre a liberdade, civilidade e incorporação social de indígenas, ampliando seus direitos no universo colonial. As reformas pombalinas voltadas para os índios podem ser divididas em dois momentos (Moreira 140). Um primeiro, no ano de 1755, com a elaboração de três leis: o Alvará de 4 de abril, que estimulava os matrimônios de indígenas e brancos; a Lei das Liberdades de 6 de junho, que declarava a plena liberdade das pessoas, bens e comércio dos indígenas; e o Alvará de 7 de junho, que aboliu o poder temporal dos missionários sobre os indígenas dando preferência aos próprios índios na ocupação de cargos de governança nas vilas e aldeias. “A marca central das leis reformistas de 1755 é a equiparação jurídica dos índios com os portugueses, garantindo-lhes três direitos fundamentais: liberdade, propriedade e autogoverno” (Moreira 149). O segundo momento ocorreu nos anos de 1757 e 1758, quando as intenções reformistas se defrontaram com a experiência colonial setentrional (Maia; M. Coelho), onde a dependência de trabalhadores indígenas para o desenvolvimento econômico levou a restrição da liberdade e dos direitos indígenas. A publicação do Diretório dos Índios em 1757 regulamentava a legislação editada em 1755, instituindo a figura do diretor de índios na condição de tutor da civilização dos mesmos. Em 1758, a política indigenista concebida a partir das experiências amazônicas foi estendida para o estado do Brasil.

De forma muito objetiva, o Diretório pombalino (1757-1798) transformou antigos aldeamentos missionários e povoados em vilas e lugares3, nos quais os indígenas poderiam exercer cargos de governança e manteriam seus direitos territoriais coletivos; também, estimulava o comércio, a produção e a arrecadação de tributos nesses núcleos coloniais, através do trabalho compulsório dos índios; e, por último, implementava uma reforma de costumes, com estímulo à miscigenação com a população considerada branca e suspensão da discriminação jurídica (Almeida, “Política indigenista” 179-180). A aplicação das novas diretrizes se daria a partir da ação dos diretores nas vilas e lugares, cargo cuja indicação era do governador e capitão-general do Estado. Essa ampliação da municipalização amazônica estava atrelada ao interesse da coroa em expandir a fé cristã através da atuação do clero secular, sendo a cristandade condição primordial para alçar à categoria de vassalo morador das vilas.

Nesse sentido, o aprofundamento da presença episcopal e ampliação de sua atuação na região amazônica também é parte fundamental das reformas num âmbito mais geral. As dioceses do Maranhão (1677) e do Pará (1719) tinham jurisdição sobre um amplo território, do Cabo do Norte ao Piauí. Embora sua malha paroquial tenha sido frágil até o século XVII (Muniz, “O primeiro” 41), progressivamente, suas freguesias foram ampliadas, recebendo impulso no governo de D. José I. A Coroa buscava equilibrar as forças entre o bispado e os jesuítas, ordem regular de maior destaque na região, para alinhar-se às diretrizes tridentinas diante das realidades coloniais. Contudo, pressões de diversos setores coloniais criaram a conjuntura para expulsão da Companhia de Jesus em 1759, acontecimento que não será explorado aqui. Importa também reiterar que esse fato corroborou para a afirmação do poder episcopal na Amazônia, inclusive através das freguesias instaladas nas novas vilas e lugares indígenas (Muniz, “João Rodrigues”).

Em 1755 foi criada a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão (1757-1777), como parte desse conjunto de reformas. O objetivo era impulsionar o tráfico de escravizados africanos, estimular o comércio, a produção agrícola e pecuarista, bem como o setor extrativista (drogas do sertão) através de práticas monopolistas, garantindo maior eficiência do escoamento desses produtos (Matos). A ampliação da presença de trabalhadores africanos na Amazônia do século XVIII foi arquitetada como complementar ao incentivo do trabalho livre dos indígenas incorporados ao mundo colonial.

Ainda sabemos muito pouco sobre como as populações indígenas se inseriram no universo colonial setecentista a partir da formação das vilas de índios na capitania do Maranhão. Como esses sujeitos atuaram frente a tentativa portuguesa de incorporação das populações originárias através do trabalho assalariado, de sua participação na governança e comércio das vilas, e por meio de uma reforma cultural baseada no cristianismo? Assim, propomos neste artigo discutir sobre a formação desses espaços coloniais tendo como foco a vila de Viana. Procuraremos demonstrar como os indígenas buscaram se beneficiar das novas diretrizes legais, com destaque para a atuação camarária das lideranças e a inserção no comércio de casas e terrenos.

O artigo está dividido em três partes, sendo apresentado, inicialmente, o contexto das vilas e lugares indígenas na capitania do Maranhão. Depois, abordaremos as especificidades da formação do núcleo colonial de Maracú até sua transformação em vila indígena no século XVIII. Por fim, a partir da documentação notarial e seu cruzamento com outros documentos, discutiremos aspectos da governança da vila, atuação das lideranças e o intenso comércio de casas por eles praticado.

1. Vilas e lugares indígenas na capitania do Maranhão

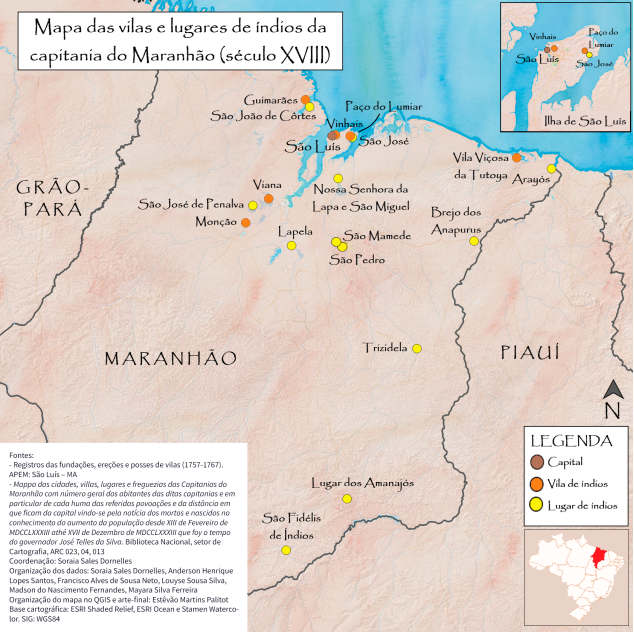

Entre julho de 1757 e agosto de 1758, pelo menos 12 aldeamentos ou fazendas indígenas foram convertidas em vilas e lugares pela política pombalina na capitania do Maranhão. As aldeias de Maracú, Carará, Doutrina, Tutóia e a aldeia da Fazenda Guaramiranga se transformaram, respectivamente, nas vilas de Viana, Monção, Vinhais, Tutóia e Guimarães. Já as aldeias dos Gamelas, Aldeias Altas, São José de Ribamar, São João, São Miguel, Aldeia Pequena, aldeia Adega Grande de São Lourenço de Barbados, seriam elevadas a Lugares doravante denominados Lapela, Trizidela, São José de Ribamar, São João de Cortes, Nossa Senhora da Lapa e São Miguel, São Mamede e São Pedro. Posteriormente, em 1762, durante o governo do sobrinho de Pombal, Joaquim de Mello e Póvoas, a fazenda jesuíta da Anindiba foi elevada à vila de Paço do Lumiar (Dornelles; E. Coelho; Meireles).

Antes das reformas pombalinas, a capitania do Maranhão possuía apenas três municipalidades: a capital, a cidade São Luís e as vilas de Icatu e de Santo Antônio de Alcântara. Houve, portanto, um aumento de 166,66 % do número de vilas. O mapa abaixo permite dimensionar a importância dos espaços indígenas para a ocupação do território dentro da lógica colonial.

Na historiografia oitocentista e das primeiras gerações no século XX sobre o Maranhão (Meireles; Viveiros; Gaioso), a segunda metade do século XVIII é retratada como período de significativo crescimento populacional e econômico, fruto dos resultados somados das políticas pombalinas e do empreendedorismo da elite. Mas, sobretudo, predomina a interpretação equivocada sobre o declínio ou mesmo fim da atuação indígena no universo do trabalho da capitania como resultado do estímulo ao aumento da importação de escravos africanos através da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Estes, passaram a ser incorporados de forma crescente nesse período, contudo, o ápice dessa inserção só se deu durante o século XIX (Faria; Mota). Essa questão é importante, pois a historiografia tendeu a considerar a incorporação de africanos escravizados às áreas produtivas da capitania como sinal da incompatibilidade do trabalho indígena nessas atividades.

Fonte: elaborado por Estêvão Martins Palitot e Soraia Sales Dornelles a partir de APEM, LR; AN, M.

Figura 1 Mapa das vilas e lugares de índios da capitania do Maranhão (século XVIII)

As populações indígenas eram imprescindíveis para o empreendimento colonial, desempenhando diversas funções dentro dessa sociedade, que experimentava um novo momento de expansão da sua lavoura e ascendência econômica. A sistematização da produção, seja de arroz ou algodão, voltada para exportação trouxe uma nova realidade para a Capitania do Maranhão. Exemplo disso, observamos na análise das correspondências entre o governador Mello e Póvoas e a administração Real, onde encontramos inúmeros registros da utilização dos contingentes de trabalhadores indígenas para os mais diversos serviços, sendo indispensáveis aos colonos e ao governo, inclusive trabalhando na cultura do arroz voltada para exportação (Sousa Neto).

A vila de Vinhais, localizada na Ilha de São Luís (ver figura 1), foi um destacado pólo de produção de arroz, tendo como destino os portos da corte portuguesa que reexporta o produto. No caso de Vinhais, os problemas relativos à imposição de produção de determinado tipo de arroz, ao beneficiamento do mesmo (pilão ou moinhos), capacidade de captação de trabalhadores suficientes foram sempre temas de disputas entre o governo local, a Companhia de Comércio e a Coroa, recolocando a atuação dos vassalos de vilas de índios em um novo patamar na realidade econômica do império português (Sousa Neto).

2. Da missão do Maracú à vila de Viana

Como já foi dito, a vila de Viana foi formada a partir de um aldeamento missionário jesuíta chamado Maracú. O processo de formação desse espaço ocorreu durante a década de 1680, momento em que a coroa portuguesa procurava redefinir estratégias administrativas, econômicas e de povoamento para a região amazônica4. Desde a conquista e fundação do Estado na década de 1620, a dependência do trabalho dos nativos suscitou inúmeros conflitos entre os moradores e missionários de diversas ordens religiosas, destacando-se a Companhia de Jesus (Dias e Bombardi; Chambouleyron; Mello; Sommer; Monteiro, “O escravo”). A incorporação de indígenas ocorria através dos descimentos e posterior estabelecimento dos indígenas em aldeamentos missionários. Nestes espaços seriam considerados livres, com garantias das terras das aldeias, contudo, disponíveis para servir às missões, moradores e à coroa. Os indígenas também eram inseridos no mundo colonial enquanto escravizados, ou através das guerras justas, ou através dos resgates, em que prisioneiros de guerras entre indígenas poderiam ser negociados com portugueses (Perrone-Moisés).

As regiões circundantes dos rios Pindaré e Mearim foram espaço de expansão da colonização através das ações missionárias, mas também do estabelecimento de empreendimentos particulares - como engenhos, áreas de criação de gado - e ponto de partida para expedições militares de captura de cativos indígenas. Diante dessa expansão, muitos grupos, não necessariamente de grupos étnicos específicos, retaliaram os povoados e fazendas, como estratégia política de resistência e, por isso, foram identificados como “gentio do corso” (V. S. Melo). A atuação de muitos moradores e indígenas na “pacificação” da região, com destaque para as lideranças, foi apoiada pela coroa através da concessão de terras, honrarias e outros benefícios econômicos e sociais (Dias).

Os primeiros contatos entre jesuítas e indígenas identificados como guajajaras na região do Rio Pindaré, próximo ao Lago Maracú, datam de 1650. Seguindo ordens do Padre Antônio Vieira, o Padre Francisco Velloso deveria se dirigir à região onde se sabia da existência de seis aldeias, com população falante de língua geral. Já na região, o Padre Velloso identificou um descimento anterior, localizado no lugar chamado Itaqui, contudo, sem sinais de trabalho missionário, o que o levou a tentar descer esse grupo composto de aproximadamente 60 pessoas também para o Pindaré. As dificuldades diplomáticas com as lideranças, a fome vivida no aldeamento, levou ao abandono do mesmo por parte dos indígenas. A outra parcela do grupo foi levada para a Ilha de São Luís, alocada em uma das aldeias de serviço da Coroa (Moraes 400-405).

Uma nova tentativa de descimento na região foi conduzida pelo Padre Manuel Nunes com recursos da própria Companhia, tornando o aldeamento pertencente ao Colégio de São Luís. O padre encontrou casas feitas pelos antigos moradores da aldeia do Itaqui e para lá conduziu mais indígenas da “nação” guajajara que estavam concentrados no lugar chamado Capitiba. Permaneceram nessa região, mantendo trânsito entre o aldeamento e áreas circunvizinhas. O Padre João Felippe Bettendorf relata que a tentativa de arregimentar indígenas para a produção de tabaco teria gerado grande abandono do Itaqui. Segundo ele, os índios ficaram “tão escandalizados daquilo que muitos se tornaram para os matos por não quererem por nenhum modo servir aos brancos, visto que nem os padres os tinham até então ocupado em cousa de consideração” (Bettendorf 92).

Outra transferência foi realizada, desta vez para o lugar denominado Cajuípe, onde foi erigida uma igreja e moradas para os missionários. A partir dali os padres mantinham constantemente o contato com indígenas das redondezas que procuravam descer. À missão do Cajuípe foram sendo incorporados indígenas progressivamente, mantendo uma população mediana de 200 indivíduos. Finalmente, em 1683, foram transferidos de Cajuípe para a aldeia do Maracú, às margens do Lago homônimo. Justamente, em tempos bastante turbulentos para a política local. Nas palavras do contemporâneo, o Padre João Felippe Bettendorf, o esforço de implementação da missão, em recursos humanos, financeiros e espirituais, era justificativa suficiente para garantir à ordem dos jesuítas o direito sobre o aldeamento. Ele insinuava também que esse era o interesse dos indígenas, pois do contrário “hão de fugir todos outra vez para as suas terras como dizem muitos deles, que estão em Capitiba, com seus parentes sem quererem tornar para a aldeia […] sem mais razão que o medo dos brancos, aos quais não querem servir” (Bettendorff 94).

O certo é que durante a primeira metade do século XVIII, a região da missão do Maracú se desenvolveu economicamente. Além dela havia também a aldeia de Carará, identificada pelo menos desde 1723. Essas aldeias foram espaços de significativa dinamicidade social e econômica. Próximo à aldeia do Maracú foi estabelecida a fazenda de gado que sustentava o Colégio do Maranhão, e o engenho de São Bonifácio, onde se produzia, sobretudo, açúcar e aguardente (Leite 185-191). A prosperidade econômica da região colocou-a no foco das mudanças administrativas pombalinas.

O ritual de ereção da vila de Viana foi conduzido pelo próprio governador da capitania, Gonçalo Pereira Lobato e Souza e sua comitiva em 8 de julho de 1757, quinze dias após a publicação da Lei de Liberdades e do Diretório em São Luís. Estavam presentes os principais indígenas e os indígenas moradores. As testemunhas viram ser levantado “o pelourinho e arvorar a bandeira com as armas reais, dando em seguida três vivas a el-rei”, seguido de descargas de tiros pela tropa de infantaria (Marques 417). No mesmo ato, foram realizadas eleições camarárias e nomeado o diretor, o capitão-mor José de Meireles Maciel Parente5. Como defendi em outra oportunidade (Dornelles 314), considero que a escolha de Maracú como primeiro aldeamento a ser convertido em vila tenha sido escolha consciente de Pereira Lobato, buscando imprimir um peso simbólico: extrair o “sustentáculo econômico do Colégio do Maranhão” aos jesuítas, era sinal claro na mudança política em cursos que culminaria com a expulsão dos mesmos em 17596.

Ao tempo da fundação, em 1757, a população da vila foi estimada em 300 almas distribuídas em 127 fogos (APEM, LR). Num mapa eclesiástico datado de 1787, Viana é descrita como “vila de índios e brancos” com uma população total de 1 316, uma das maiores da capitania (AN, M). Já em 1820, foram identificados 400 indígenas como habitantes da vila de um total de 843 indivíduos (Lago). Por fim, no mapa anexo do ofício do presidente da câmara municipal de Viana ao presidente da província do Maranhão, de 5 de novembro de 1825, foram listados 1 377 índios entre a população livre de um total geral da vila de 8 750 pessoas.

3. Alguns apontamentos sobre a vila indígena de Viana a partir de fontes notariais

As pesquisas sobre as vilas indígenas na América lusa têm sido elaboradas a partir de documentação diversificada e geralmente fragmentada. Trata-se de mapas estatísticos, relatórios de governadores, correspondência oficial de vários segmentos administrativos, registros de patentes e nomeações, registros de terras, relatos de viajantes, cartografia e memórias. São raros os casos onde há séries completas ou mesmo parciais de documentos, como as atas de vereação das câmaras (Cancela; Sousa Neto; Moreira; Maia; Lopes). Para a capitania do Maranhão, identificamos alguns documentos que podem ampliar o escopo documental para aprofundar o conhecimento sobre as experiências indígenas nas vilas. É o caso da documentação notarial pertencente ao acervo do Arquivo do Tribunal da Justiça do Maranhão.

O Livro de Notas n. 27, mais antigo do fundo da comarca de Viana, cobre o período de 1776 a 1791 e apresenta transações comerciais variadas, destacando-se os instrumentos de procuração para pagamento de dívidas, vendas de moradas de casas, venda de chãos, procurações para seguir à repartição de heranças, cópias de alforria, hipotecas de bens móveis e imóveis, doações de esmolas, pedidos de carta de data de sesmarias, empréstimos para compra de escravos e sustento da escravaria. Apesar das evidentes limitações das fontes notariais, a análise e cruzamento com outros documentos e bibliografia permite traçar uma série de apontamentos sobre as experiências de povos indígenas naquele espaço. Nesse artigo, nos dedicaremos a dois aspectos, quais sejam, a identificação de indígenas nos cargos de governança e/ou liderança e as transações de compra e venda de casas envolvendo indígenas.

A participação política dos principais indígenas nos conselhos camarários tratou-se de uma inovação da política pombalina no processo de transformação das aldeias em vilas. De acordo com o Diretório, os índios, vassalos do rei como os demais moradores, seriam aptos para ocupar espaços de nobreza da terra, gerindo o território e a vida econômica das vilas (Moreira; Almeida “Política indigenista”; Domingues). Eles deveriam ter a preferência na ocupação de cargos civis e militares de suas povoações, podendo ser eleitos juízes ordinários, vereadores, procurador e tesoureiro. Também seriam designados para desempenhar a função de almotacés, meirinhos e escrivães.

No Maranhão, das cinco vilas criadas no contexto de implementação da política pombalina, todas realizaram eleições, e destas, com certeza quatro designaram indígenas. Na vila de Viana foram identificados Ignacio de Abreu Xicaxy, João Ribeiro Carahyba e Fructuoso Xavier Xicaxy e o principal José Demétrio Gonçalvez Pereira, como ocupantes dos cargos de juízes e vereadores (APEM, RE, f. 15). O Diretório indicava no § 11 que os índios deveriam possuir nomes e sobrenomes portugueses para ficarem equiparados aos brancos. Aqui, destaca-se a presença de nomes étnicos indígenas em associação a nomes portugueses, contudo, na documentação analisada, com o passar do tempo, os nomes indígenas deixam de possuir referências deste tipo. É importante destacar, portanto, que o nome dos indivíduos presentes nas fontes notariais não deixa ver se se tratavam de indígenas ou não.

Os autores dos documentos relativos à fundação das vilas procuraram ressaltar a “ignorância” e “pouca civilização” dos moradores, a “total insuficiência” de seus principais (APEM, RE, f. 15). Contudo, nessas mesmas fontes observamos o quanto as lideranças estavam atentas a mudanças jurídicas e políticas. No momento da ereção da vila, em 1757, por exemplo, o principal, José Demétrio Gonçalves Pereira, e o juiz ordinário, Ignácio de Abreu Xicaxy, estavam preocupados em garantir aos indígenas a propriedade do gado vacum e cavalar depositados na fazenda Araçatuba. Essa situação se colocava em função das disputas entre os fazendeiros, encarregados e os missionários da Companhia de Jesus, que estavam sendo alijados do governo temporal dos índios naquele contexto. Eles exigiam a entrega do gado para suas vilas, o que lhes foi concedido. Essa situação não se tratou de uma particularidade de Viana, mas também foi experienciada em outras vilas no Maranhão, como Monção e Tutóia (Dornelles 320), e mesmo no Estado do Brasil, como no caso da Vila Viçosa Real - antiga aldeia jesuíta de Ibiapaba -, no Ceará (Maia 247).

A documentação notarial permite verificar que os indígenas, primeiros ocupantes dos cargos de vereação de Viana, se mantiveram na vila. Frutuoso Xavier é citado em um documento de 27 de junho de 1778, como morador (ATJMA, LN, f. 37). Já José Demétrio Gonçalves Pereira, apresentado como capitão, assina documentos representando outros indígenas em 27 de março de 1781 (ATJMA, LN, f. 55), quando estes vendiam uma casa. Apenas dois dias depois, José Demétrio Gonçalves Pereira é citado como procurador de um tal Daniel José Hartman, acusado de “resistência que contra ele [Agostinho Nunes Soeiro] tinha cometido no ano passado que servia de juiz ordinário nesta vila de Viana” (ATJMA, LN, f. 38). No ano de 1781, também é citado um índio chamado Inácio de Abreu, morador da “rua do Norte fronteiras ao chão do índio Silvestre de Souza” (ATJMA, LN, f.57), que podemos conjecturar se tratar de Ignácio de Abreu Xicaxy citado em 1757.

José Demétrio Gonçalves Pereira foi uma liderança importante na vila de Viana. Presente desde a sua fundação, portanto, já possuía relações com representantes do Estado na região. Em 1777, durante um contexto mais amplo de reformas militares na capitania do Maranhão ordenadas pelo monarca, José Demétrio Gonçalves aparece como “capitão da primeira companhia solta de índios” de Viana, o que denota a confirmação de seu lugar de destaque na política local (Maranhão 268). O reconhecimento de sua autoridade também estava posto perante os indígenas. Como vimos, representava-os na vila em seus negócios comerciais e intermediando querelas entre moradores e homens destacados em Viana, ocupantes de cargos políticos, como a família Nunes Soeiro (Oliveira).

Nos idos de 1783, o governador e capitão general do Estado do Grão-Pará e Maranhão, José Telles da Silva, atesta que recebera José Demétrio, “principal dos índios do gentio Gamela”. A liderança indígena informava ao governador do interesse de grupos ainda não incorporados de “unir fé à sociedade civil e grêmio da Igreja” sob algumas condições. José Telles da Silva encarregou José Demétrio Gonçalves Pereira para exercer a diplomacia necessária no aumento dos fiéis da Igreja Católica e súditos do fidelíssimo soberano: aceitava os termos dos gamela sobre o descimento (ATJMA, LN, f. 147). O descimento de indígenas para a vila de Viana era objetivo tão caro, que o governador despendeu de recursos próprios, “apesar das poucas forças da minha bolsa” (AHU, O), para comprar roupas e os brindes necessários. Desse modo, a população da vila continuava a ser incrementada com novos contingentes indígenas. Voltaremos a esse ponto adiante.

O trabalho de convencimento dos indígenas não incorporados não foi tarefa rápida. Informava o diretor da vila na ocasião, Jocarlos Sardinha, Tenente do Regimento de Cavalaria, que o principal havia ido “aos matos” pessoalmente por quatro vezes, até obter sucesso na diligência. Como há algum tempo trata a historiografia (P. Melo; Isla; Wilde), o papel de intermediários assumidos pelas lideranças indígenas em contextos coloniais requer adaptações constantes. Era preciso estar atento às regras políticas, mudanças da legislação, simbologias do mundo colonial, mas também ser capaz de construir e reconstruir permanentemente o capital político entre as parcelas indígenas, fossem elas independentes, vivendo fora dos espaços coloniais, ou de indígenas moradores das vilas, povoados e fazendas. Não se tratava apenas de manter relações com autoridades coloniais ou pessoas de distinção, era preciso executar uma performance que trouxesse resultados minimamente satisfatórios para agentes com interesses quase sempre distintos. No caso acima, era preciso articular os interesses de grupos gamela aos das autoridades coloniais e moradores de Viana. A atuação de José Demétrio Gonçalves Pereira também permite verificar as estratégias e articulações que envolviam os grupos que permaneciam nos matos e aqueles vivendo em vilas e fazendas, mostrando a fluidez destes espaços.

Um registro do Livro de Notas, datado de 18 de junho de 1780, contém um traslado de petição de Antonio José Nunes ao governador Antônio Sales Noronha (22 de maio de 1780). O documento nos permite saber um pouco mais sobre como viviam os indígenas que exerciam cargos públicos nas vilas de índios. Antônio José Nunes é descrito da seguinte forma pelo tabelião, que também era morador da vila:

o suplicante é Índio honrado e bem procedido e tem servido várias vezes de vereador do senado desta vila e almotacel. Ocupa-se no exercício de lavrador e é Índio que procura viver com distinção e muita quietação procurando ter amizade com os brancos pelo que é de todos bem quisto. Sua mulher com quem vive bem está entrevada, tem bastantes filhos porém que o ajudem é um só macho que segue os ditames do Pay e uma fêmea muito honradinha. (ATJMA, LN, f. 37)

Antônio José Nunes, portanto, como morador da vila, casado e com filhos havia exercido “várias vezes de vereador do senado desta vila e almotacel”, dando provas de que na vila de Viana, os indígenas conseguiram fazer valer direitos assegurados pela legislação portuguesa. Para isso, sua postura social e de sua família fazia diferença, como bem destaca o autor da fonte, pois procurava viver com distinção e em harmonia com os brancos, sua filha era “muito honradinha”. As estratégias indígenas para ascender ou mesmo manter posições em uma sociedade profundamente hierarquizada eram múltiplas.

Na petição trasladada observamos que Antônio José Nunes pretendia “educar a sua casa com honra”, ou seja, a educação formal seria útil a ele e seus descendentes nesse espaço. Contudo, por ser indígena, precisava solicitar ao diretor da vila a dispensa de seus filhos do trabalho na agricultura para que pudessem ser educados. Ele defendia o seu argumento fazendo lembrar que cultivava lavouras “não só para o sustento de sua família” e provisão de vestuários, mas também “no que muito se interessa a Real fazenda”. Sabia que eram os dízimos da produção comercial, em seu caso, possuía “algumas cabeças de gado vacum e cavalar”, o interesse central “das Reais Ordens”.

As diversas transações sobre moradas e chãos contidas no Livro de Notas n. 2 da vila de Viana fazem imaginar o desenho da vila. Em 1768, o então governador da capitania, Joaquim de Melo e Póvoas, visitou as antigas fazendas dos jesuítas e Viana. Sobre a vila, disse achar “uma excelente situação”. Segundo ele, a vila possuía uma boa igreja, casa da câmara, uma forte cadeia, escola para rapazes (alguns escrevendo muito bem) e arrematava dizendo que “os índios desta vila todos são civilizados” (Marques 629).

A autoridade mostrava preocupação arquitetônica com os materiais utilizados nas construções das moradias, em pleno acordo com o Diretório que possuía diretrizes detalhadas sobre a construção de casas à moda portuguesa:

Tem muito boas casas, ainda que todas cobertas de palha, havendo uma boa olaria na vila, pelo que ordenei que as casas do principal, que se estava fazendo de novo, se cobrissem de telha, e que assim fossem continuando todas as mais ajudando-se uns aos outros, com o que lhes será fácil o ficarem todos com as suas casas cobertas de telha, o que deixei muito recomendado ao diretor, e lhe irei advertindo em muitas ocasiões. (Maques 629)

As negociações de casas analisadas no período posterior à visita de Melo e Póvoas, mostram que a intenção de difundir o uso de telhas entre os moradores da vila não se concretizou. Foram raros os casos em que moradas de madeira, tijolos ou mesmo coberta de telhas foram negociadas. A maior parte das casas foi descrita como coberta de palha, com paredes de pindoba - espécie de palmeira - ou taipa de varas. A rusticidade dos materiais de construção pode dar a impressão de falta de padronização, contudo, os terrenos foram altamente uniformes, sendo a medida de 6 braças de frente e 15 de quintal a mais recorrente. O valor das casas também variou pouco, entre 4 e 20 mil réis, sendo 4 mil réis o mais comum.

Uma questão que salta aos olhos na documentação notarial analisada foi a tendência dos indígenas da vila residirem nas mesmas ruas. Por exemplo, em janeiro de 1780, Antônio José de Sarges e Albuquerque vendia uma casa “de madeira coberta de palha, paredes de taipa de varas” a José de Torres que se localizava na “rua que vai do Nascente entre as casas do índio Pilicorpio Alves e as casas do índio Baltazar Xavier, fronteira às casas do índio Alexo Suiz” (ATJMA, LN, f. 33). Outra transação de venda de casas, em 1784, apresentava como vendedores de uma casa à Rua do Egito, Eugênio de Araújo, indígena, e sua legítima mulher, Silvana Marques, e como comprador, Vicente Onofre de Mendonça. A casa de tijolos valia 10 mil réis e ficava entre “as casas do Índio José Marques e as casas do Índio Sebastião Pereira” (ATJMA, LN, ff. 106-107).

Essa tendência foi observada anos mais tarde sobre o Lugar de São Miguel, no qual os indígenas de diferentes “nações” formavam “arruamentos” próprios e possuíam companhias de milícias também distintas (Gaioso 112). Neste caso, havia interesse em manter diferenças entre grupos indígenas, contudo, “Se a estratégia era usada entre ‘nações’ indígenas, também pode ter sido utilizada para manter distinções entre índios e não-índios” (Dornelles 318). É possível que a estratégia por parte dos indígenas de manter moradias próximas reflita a inovação pombalina de estimular a convivência de índios e brancos nas vilas. Nas missões, a presença de moradores brancos ou mamelucos era proibida. Contudo, isso não significou que estivessem apartados do convívio com outros grupos na sociedade colonial, africanos, afrodescendentes, brancos e mestiços. Pelo contrário, dividiram experiências nos mundos do trabalho, livre (repartição) e escravo; formaram famílias com respaldo cristão ou de maneira informal; compuseram tropas militares; etc (Loureiro; Ferreira; Rocha).

Esses exemplos ajudam a reforçar o entendimento historiográfico sobre as vilas indígenas enquanto espaços formados a partir de experiências indígenas multifacetadas. Ali conviveram grupos étnicos distintos, cujas histórias de incorporação poderiam ser recentes ou não. Muitos nasceram em contextos de interação com o mundo colonial bastante transformados pelas relações. Indígenas e descendentes foram “destribalizados” por diversos motivos e continuamente reorganizaram, adaptaram e modificaram seus parâmetros identitários, tornando-se “índios coloniais” ou ainda “índios cristãos”, principalmente em espaços multiétnicos como os aldeamentos, vilas e povoados (Almeida, Metamorfoses; Carvalho; Monteiro “Tupis”; Spalding).

Considerações finais

A vila de Viana foi um espaço de vivência de políticas assimilatórias, onde sujeitos e coletividades indígenas tanto marcaram distinção étnica e social com não-indígenas quanto procuraram se distinguir enquanto vassalos da coroa. Ao identificar moradores e compreender as relações que estabeleceram entre si, é possível depreender que no último quartel do século XVIII, a população da vila era formada por indígenas experientes no mundo colonial e outros recém-descidos (caso dos gamelas incorporados na década de 1770). Ali, conviveram com colonos brancos e africanos, realizaram comércio e procuraram se adaptar ao modo de vida proposto pela Coroa, por compreenderem nisso vantagens e ampliação dos direitos. Ao mesmo tempo, procuraram manter laços com outros sujeitos indígenas, através de estratégias de ocupação do espaço físico (ruas) e político (câmara).

É preciso retomar o sentido de importância que possuíam as vilas no mundo colonial lusitano: eram mais que núcleos de povoamento, significava a atribuição de poder aos moradores (Lara 30; Bicalho 144). Com o Diretório Pombalino, indígenas puderam ascender a cargos honoríficos dentro de uma sociedade altamente estratificada como era a sociedade de Antigo Regime, lugar que foi negado a muitos vassalos considerados brancos e povoações que nunca conquistaram a distinção de vila.

Sujeitos indígenas reivindicavam seu protagonismo na política do colonial tardio. Eles procuraram obter o controle econômico como no caso da busca pelo controle do gado das ex-fazendas jesuíticas, ou através da produção agrícola e ocupação do cargo de almotacé como no caso de Antônio José Nunes. O alcance de sua atuação política se deu especialmente pela condição de oficiais civis e militares das vilas. Contudo, é preciso afirmar que esta não foi a realidade da totalidade de indígenas que viveram nas vilas. Ainda não foi possível obter dados sobre as experiências da vida cotidiana de indígenas trabalhadoras domésticas, agricultores, vaqueiros e remeiros em Viana.

De acordo com o Dicionário Histórico-Geográfico da Província do Maranhão, publicado em 1870, a vila de Viana possuía em 1820 uma “praça regular de 60 braças” e “5 ruas principais e de algumas travessas” (Marques 630). A mesma fonte informa que a população havia atingido 843 almas, distribuídas em 137 fogos, dos quais, aproximadamente, 400 tratavam-se de “índios domesticados”. A câmara informou ao governo em 1819 que não possuía rendimentos suficientes (apenas 60 mil réis anuais) e que estava desprovida de casa para suas seções.

Essa imagem da vila no início do Oitocentos destoa das impressões de Joaquim de Melo e Póvoas na década de 1760. Novas pesquisas serão necessárias para compreender como a população indígena perdeu espaço dentro do governo da vila e mesmo visibilidade enquanto moradores desta. A situação territorial da vila é um aspecto que poderá elucidar algumas questões. Como previsto pela legislação, as vilas indígenas receberam uma légua de terra em quadra para o seu patrimônio que poderiam e deveriam ser arrendadas para o sustento das mesmas. A possibilidade da convivência entre brancos e indígenas, estimulada em nível biológico, cultural e econômico resultou em diversos conflitos sobre as terras das vilas durante o século XVIII e se prolongaram durante o século XIX. Por hora, sabemos que, na segunda década do século XIX, quase 50 % dos moradores livres de Viana, eram identificados como indígenas, o que, no mínimo, limitava uma interpretação de assimilação total da população.