Presentación

En años recientes se ha dialogado con cada vez más intensidad sobre lo que han implicado, para los diversos actores sociales del mundo rural, el manejo, el control y el acceso a los recursos naturales, tanto en el periodo colonial novohispano como en el México republicano, sin dejar de lado los estudios que se han llevado a cabo en torno a la actual América Latina (Barcos et al.). La manera en que la historia ambiental ha colaborado en los diversos análisis de lo agrario-agrícola, lo social, lo cultural y lo simbólico ha permitido, junto con lo político, tratar de hacer nuevas preguntas y encontrar sus respuestas en la revisita de la documentación (García y González; Gallini; Loreto). Estos aspectos han puesto en otro tamiz de diálogo a la historiografía de fines del siglo XX (García, Los pueblos; Ouweneel).

Observar la interacción o la relación de los habitantes de los pueblos indígenas con las naturalezas y la manera en que accedieron a la tierra, el agua y los bosques puede llevarnos por varios caminos al acercarnos al periodo colonial de unos Valles Centrales de Oaxaca multiétnicos y multiculturales (con presencia de zapotecos, mixtecos, nahuas, españoles, mulatos, mestizos y criollos). Uno de ellos consiste en pensar en las implicaciones de los conflictos sobre límites entre pueblos, o de estos con propiedades privadas, que se pueden ver como parte de un rediseño constante del espacio rural (García, “En busca” 42-43), pero también como una arena en la que se manifiestan relaciones de poder entre cabeceras, pueblos sujetos, barrios y rancherías, incluida la definición de territorios a partir de topónimos (Taylor; García, Los pueblos; Menegus, La Mixteca Baja; Cruz; Romero; Waterbury; Martín Gabaldón, “De parajes”; Gómez), como sucedió en varios espacios de la Nueva España (para las Huastecas, véase Escobar Ohmstede, “Pueblos indios en las Huastecas”) y de los Valles Centrales de Oaxaca. Sin embargo, creemos que una parte importante de la conflictividad por los denominados límites, que en muchos casos eran difusos en la cartografía de la época (Ponte; Lefebvre; Hidalgo; Hanono) y para los propios actores sociales rurales, ya que marcaban colindancias y no delimitaciones cartográficas rectas como se presentaron en el periodo republicano y en el siglo XX, podría verse mediante la sobreposición de los derechos de uso, de posesión y hasta de propiedad, por cada actor colectivo o individual. Esto nos ayudaría a explicar de mejor manera las constantes “invasiones” de terrenos, procesos en los que se reclamaba la utilización de la tierra, monte o río desde la “gentilidad” o desde “inmemorial tiempo”, de manera casi alterna, por los habitantes de los pueblos indígenas colindantes (Yannakakis 141).

Así, un camino de análisis que va paralelo, al menos para el espacio social que estaremos presentando, pone énfasis en cómo los derechos de uso en torno a las naturalezas se sobreponen, de acuerdo con lo que manifiesta cada actor social o, en este caso, cada pueblo, ya sea por medio de sus apoderados, de la legislación colonial o con el argumento de ocupaciones que se remontaban a “tiempo inmemorial” (Yannakakis 16), que en general se perdían en el plano material, pero se recuperaban gracias a la memoria documental (títulos, planos, juicios). Con ello queremos precisar que el control y el acceso a los recursos no implican en sí, y únicamente, propiedad, sino distintas formas de uso por los habitantes y la existencia de terrenos entreverados. Un camino más, que va a la par, es cómo se esgrimen los derechos de propiedad y posesión, y cómo se reflejan en un territorio definido como propio por los habitantes de un pueblo, donde no solamente se manifiestan identidades étnicas, sino territoriales (Benedetto; Pacheco de Oliveira, cap. 3). Estos caminos no solo van de manera paralela en el accionar de los pueblos indígenas (zapotecos, mixtecos y nahuas) de los Valles Centrales de Oaxaca, sino que en muchos momentos se interrelacionan, si es que consideramos como ejes el manejo, las negociaciones, la administración y los conflictos en torno a los recursos naturales que cada pueblo contaba dentro de su jurisdicción y control4.

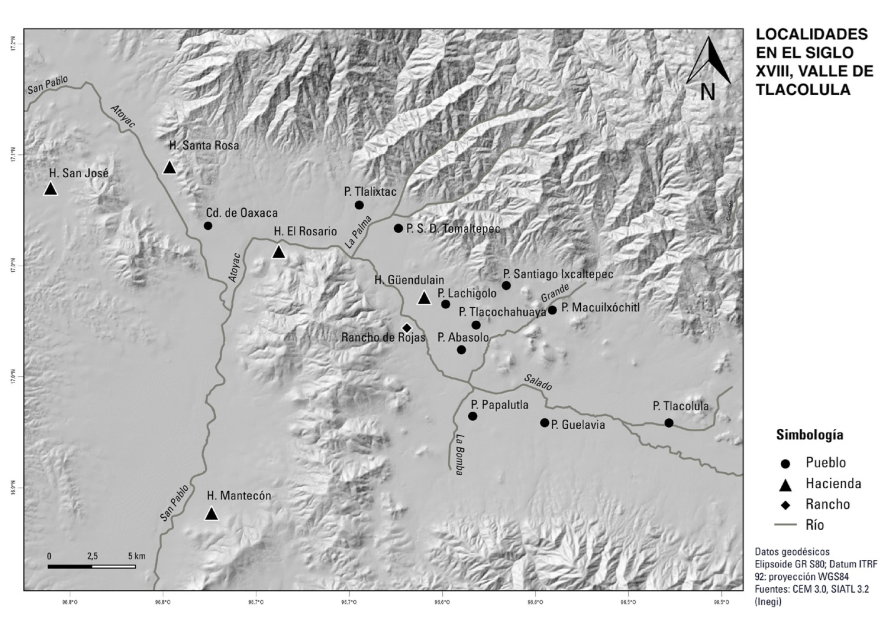

Hemos optado por analizar lo acontecido entre Tlalixtac y Santo Domingo Tomaltepec (al inicio del valle de Tlacolula y próximos a la actual ciudad de Oaxaca), por el tipo de argumentos y las maneras en que ambas localidades y sus habitantes zapotecos y mixtecos pretendieron acceder y manejar la cañada de Zempoalatengo, al este de la primera población y al norte de la segunda (véanse figuras 1 y 2)5. Este terreno contaba con abundantes maderas, aguas y tierras de sembradura, lo cual lo convertía en un territorio en disputa, en muchos casos más allá que entre dos pueblos. Asimismo, estos pueblos se encontraban a unos 15 km de Antequera (en la actualidad, la capital Oaxaca de Juárez), aunque pertenecían a jurisdicciones judiciales, administrativas y tributarias diferentes (Gerhard 48-53, 90-93, 147-148, 196-198; García, Las regiones 62-63). Sin embargo, los procesos que enfrentaron ambas localidades, con el argumento de defender sus territorios, y que trascendieron generaciones, no se centran únicamente en ellas, sino que permiten apreciar sus alianzas y sus pugnas, las cuales llevaron a entradas y salidas de habitantes indígenas (caciques, principales, “naturales del común”) y españoles de otros pueblos, lo que tenía como centro de la problemática la cañada, los derechos de uso y propiedad, y la extensión de los terrenos que quedaban bajo la jurisdicción de Tlalixtac, así como la constante presentación de derechos de propiedad versus derechos de uso6.

Si bien las problemáticas agrarias se presentaron en toda la Nueva España, básicamente por los procesos emanados de las legislaciones hispanas, el paulatino conocimiento de las leyes por parte de los actores sociales, el incremento de la población y el fortalecimiento de las redes sociales y del comercio, no todo el periodo colonial tuvo semejanzas; incluso las estrategias coloniales y las negociaciones indígenas fueron cambiando en los tres siglos de dominación española. De tal manera, los siglos XVI y XVII fueron de ajustes, aprendizajes y conflictos; el XVIII se presenta como un siglo en el cual, en amplias partes del altiplano central mexicano, se acentuó la macehualización de las estructuras indígenas y el territorio se convirtió en un espacio esencial en el que se iban integrando los pueblos junto con sus barrios y sujetos (García, Los pueblos; Ouweneel; Taylor; Romero; Hidalgo; Menegus, “Cacicazgos y repúblicas de indios”; García, Los pueblos; Yannakakis; Martín Gabaldón, “New Crops”; Cruz).

Por lo señalado en el párrafo anterior, armar una breve historia de las problemáticas en torno a los recursos naturales entre dos poblados nos ha llevado a ir tejiendo una red de participaciones que van más allá de la lucha de contrarios. Así, rescatamos la diversidad de localidades y actores sociales que participan, que muestra un panorama mucho más complejo que solo un conflicto entre dos pueblos. Asimismo, el artículo se presenta como un esfuerzo por hacer una historia de larga duración, como la concibió Fernand Braudel, pero, a diferencia de dicho autor, decidimos comenzar por un pasado mediato, con el fin de ir de adelante hacia atrás e ir comprendiendo los momentos y los procesos, sin caer en una especie de linealidad histórica desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Se trata de un esfuerzo metodológico por analizar procesos en los cuales están íntimamente entretejidos los recursos naturales con aspectos identitarios, jurisdiccionales y de conformación social y jerarquización dentro de los pueblos indígenas.

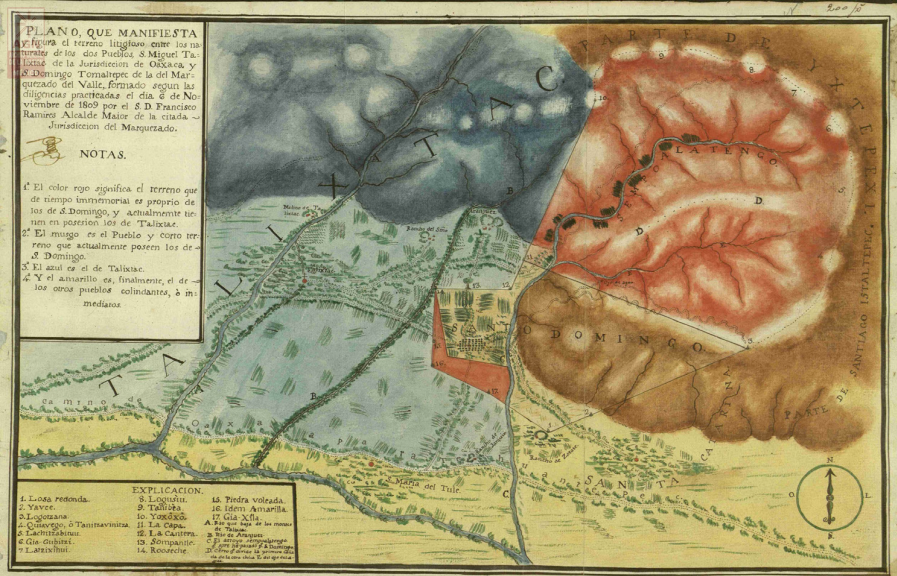

Fuente: AGNM, Mapas, Planos e Ilustraciones, n.o 1428. Procede de Tierras, vol. 2384, exp. 1, f. 200.

Figura 1 “Plano que manifiesta y figura el terreno litigioso entre los naturales de los dos pueblos, S. Miguel Tlalixtac, Jurisdicción de Oaxaca, y S. Domingo Tomaltepec, Jurisdicción del Marquesado del Valle, formado el 6 de noviembre de 1809”.

Aclaración: los linderos defendidos en las diligencias de mediados del siglo XVIII son los que se representaron en el mapa elaborado en 1809 a petición del alcalde mayor del Marquesado para ilustrar la versión de Tomaltepec en el conflicto. El terreno pintado en rojo, señalado como cañada de Zempoalatengo, es el que manifestaba poseer Tomaltepec desde tiempo inmemorial, del que no obstante se encontraba disfrutando Tlalixtac. El territorio de Tlalixtac aparece coloreado en dos tonos de azul, incluidos los cerros al norte. Las tierras de Tomaltepec también abarcaban un triángulo delimitado por una línea fina negra y pintado en marrón. También en marrón, hacia el oriente, se ubicaban las posesiones de Ixtepeji e Ixtaltepec.

Consideramos pertinente comentar que no hay que observar el momento de la conflictividad en sí mismo, sino ubicarlo en su dimensión y proceso histórico; esto es, debe pensarse en un análisis que integre, entre otros aspectos, las redes sociales de poder, los argumentos identitarios y la manera en que se fueron construyendo los territorios, así como el espacio vivido por los actores sociales, el tipo de derechos que reivindicaron, y los acuerdos y negociaciones sobre el acceso a los recursos naturales. Todo esto conlleva una posible jerarquización de los pueblos en los espacios que comparten, escala que en muchos casos parecería que fue (re)construida a principios del periodo colonial (Gerhard; Taylor; Romero; Gómez; Martín Gabaldón, “New Crops”; Cruz).

Un elemento presente en el desarrollo de este texto es el territorio, entendido como una parte delimitada de espacio que es apropiada por actores sociales y políticos, sean individuales o colectivos (Nieto), y cómo lo podrían concebir cada uno, en este caso, los pueblos indígenas, y también cómo lo validaron las autoridades españolas. A diferencia del territorio, el espacio -concebido como construcción social- lo podemos cimentar y relacionar desde lo material y lo inmaterial, y en este se presenta el uso y control efectivo del territorio. Esto nos lleva a verlo como un producto social, ya que también cuenta con representaciones y significados que dan sentido a las prácticas culturales, sociales, políticas y económicas de los actores sociales (Reyes y Córdoba 150; Toledo y Ortega 41).

En este sentido, incluso consideremos lo que implicaba hablar de los posibles límites y sus correspondientes conflictos entre diversas estructuras socioagrarias, aspecto que se acentuó en el periodo decimonónico y contemporáneo en México, pero que sin duda tiene algunas de sus raíces en el periodo colonial, sin caer en una linealidad histórica, cuando se definían las demarcaciones o colindancias entre pueblos o de estos con propiedades privadas (Cruz; Waterbury), de manera poco precisa y a partir de elementos naturales movibles, o “tirando” líneas más o menos rectas, según los testimonios documentales. Asimismo, es necesario observar que una problemática no es inamovible en la memoria colectiva de los actores sociales; tiene agregados, eliminaciones y ajustes, dependiendo de a quién va dirigido el documento: autoridades locales, jurisdiccionales o virreinales. Por tanto, la memoria documental y la memoria colectiva de los pobladores desempeñan un papel importante en los argumentos en pro o en contra de la posesión/uso de un bien.

Así, este artículo, reiteramos, propone comenzar desde un presente mediato, con el fin de ir observando hacia un pasado “lejano” los procesos por los que pasaron los habitantes indígenas de los Valles Centrales de Oaxaca para acceder, manejar, controlar y administrar los recursos naturales, y, específicamente, lo acontecido en la disputa de un territorio que contaba con “abundancia” de ellos (agua, bosques y tierras). Para este fin, comenzamos el estudio de caso a partir de los procesos de dotación de tierras del siglo XX y algunos momentos de “crisis” en el siglo XIX, a efectos de vislumbrar las complejidades que se presentaron en el periodo colonial, en busca de líneas comunicantes de las explicaciones que se presentan como posibles “conflictos de tierras”.

Del presente mediato al pasado

México enfrentó a principios del siglo XX una revolución que ha sido catalogada como la primera de la centuria. El enfrentamiento entre diversas concepciones de gobierno, ideología, economía y tipo de sociedad no solo llevó a la lucha armada, sino que con el triunfo de los “revolucionarios” condujo a un cambio en las estructuras sociales, económicas y culturales del país. Uno de los primeros efectos de la llegada de nuevos grupos de poder fue el inicio de lo que se ha llamado la reforma agraria, la cual otorgó a los pueblos, las rancherías y las congregaciones que requiriesen tierras un medio legal e institucional para recuperar o adquirir terrenos por la vía de la dotación, medida que era otorgada por el Gobierno mexicano después de llevar a cabo una serie de pasos (Chassen-López; Escobar Ohmstede y Butler; Barrón).

La dotación de tierras a partir de 1915 no resolvió del todo la conflictividad territorial de y entre los habitantes de los pueblos. En muchos casos la acendró, al considerarse que el gobierno federal podría ser un intermediario que lograra solucionar las diferencias, las cuales en muchos casos habían durado décadas o siglos. Así, encontramos localidades que incluso exigieron que los pueblos colindantes les regresaran las tierras que les habían “despojado”7, lo cual iba en contra del espíritu de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, que otorgaba tierras a los pueblos, las congregaciones y las rancherías que hubieran perdido sus tierras posteriormente a la ley liberal de desamortización de bienes civiles y eclesiásticos del 25 de junio de 1856 (Fabila 103-109 y 270-274). En la mayoría de los casos, la Comisión Local Agraria de Oaxaca (CLA) o la Comisión Nacional Agraria (CNA) sugerían que este tipo de casos se dirimieran por la vía judicial. Lo que podemos apreciar en esta etapa histórica es que los pueblos tuvieron una nueva expansión territorial a costa de las tierras vistas como privadas o en litigio con otros pueblos.

Aun cuando la mayoría de los poblados solicitaron tierras en la segunda y en la tercera década del siglo XX, el proceso no terminó. En las siguientes décadas y aún en la segunda mitad del siglo XX reiteraban la necesidad de tierras, básicamente por el aumento de su población. Sobre todo, intentaban definir sus linderos con otros pueblos y, por tanto, el título de propiedad que los amparaba. Así, Tlalixtac solicitó ejidos en 1973 -los cuales le habían sido negados a fines de la década de 1920-, con el objetivo de redefinir linderos con el poblado de San Francisco Tutla, proceso que había iniciado en 1942. Sin embargo, no fue la primera vez que pidió tierras, ya que en enero de 1917 los vecinos de Tlalixtac solicitaron las tierras que les habían sido “despojadas” en 1872, así como recuperar sus derechos sobre el agua, de los cuales se había apropiado el dueño de la hacienda El Rosario (Escobar Ohmstede, “Del derecho de posesión”). En la solicitud enviada al gobernador de Oaxaca el 25 de enero de 1917, los vecinos exigían que se midieran las tierras de los pueblos de Santa María del Tule y Santo Domingo Tomaltepec, y las haciendas de Güendulain, Aranjuez, el Molino de Santa Rosa y los Molinos de Mantecón (véase figura 2), ya que, de acuerdo con el ingeniero de la CLA, “según sus títulos [coloniales], todo esto les pertenece” (“Resolución en el expediente” 3). Se calculaba que, en la década de 1920, Tlalixtac tenía casi 15 000 ha y básicamente arrendaba sus terrenos a los habitantes de otros pueblos, con los que había diferencias en torno a los derechos de uso y propiedad.

A la par, los pueblos colindantes comenzaron sus solicitudes, con base en las leyes revolucionarias. Santa María del Tule pidió la “restitución de sus ejidos” en noviembre de 1916, con el argumento de que los habían perdido desde el periodo colonial y debido a la expansión de la hacienda Güendulain en el siglo XIX (Periódico Oficial. Órgano del Gobierno; AGA, DT, 3313, 1, ff. 2-2 v.). El 28 de abril de 1923, los vecinos de Santo Domingo Tomaltepec también solicitaron dotación. Se les otorgaron 190 ha en un principio, pero en octubre de 1925 se les entregaron 50 ha, debido a que la única hacienda afectable era la de Aranjuez, la cual tenía una superficie de 223 ha. Este hecho no impidió que Tlalixtac se opusiera, ya que consideraba que las tierras de la hacienda le pertenecían, debido a que el hacendado les pagaba por su arrendamiento (“Resolución del C. Presidente”)8.

Los pueblos buscaron, por medio de la vigencia de las leyes agrarias revolucionarias, acceder a la documentación que les otorgara en propiedad los recursos naturales que habían utilizado a lo largo del tiempo, los cuales no solamente garantizaban la supervivencia a sus habitantes, sino también el acceso a dinero y la definición de un territorio. Este proceso también abrió una serie de problemáticas a partir de que era necesario contar con títulos sobre los bienes. Lo que arrojan las solicitudes de las décadas de 1910 y 1920 es que los reclamos sobre los bienes considerados pertenecientes a una localidad, fuera mediante la memoria o por la documentación colonial, no se originaron en un momento histórico concreto, sino que forman parte de procesos de más larga data. La documentación permite observar constantes reclamos en torno a quién tiene/tenía el derecho de sembrar, cortar madera o dejar pastar ganado, así como a utilizar las corrientes de agua, actividades que al parecer fueron rotatorias y negociadas como parte de los arrendamientos de quien asumía el derecho de propiedad, pero también de uso.

Tlalixtac argumentó en el siglo XX que las tierras donde se encontraban las haciendas de Aranjuez y Güendulain, así como los poblados de El Tule y Tomaltepec, les pertenecían desde el periodo colonial (véanse figuras 1 y 2)9, pero que les otorgaban el uso de esas tierras, así como de la cañada de Zempoalatengo, debido al pago anual de una renta. Los reclamos de Tlalixtac mostraban a la vez un discurso de jerarquización entre los pueblos, al considerar que Santa María del Tule y Santo Domingo Tomaltepec no contaban con tierras comunes, ya que eran o habían sido sus barrios desde el periodo colonial10, a pesar de que en el siglo XIX tenían una categoría municipal11. Aun con la superficie con la que se consideraba que contaban, los habitantes de Tlalixtac, junto con sus autoridades, defendían su espacio y les recordaban constantemente a sus colindantes que la propiedad de los recursos les pertenecía. Entre 1909 y 1910, Tlalixtac fue acusado de “invadir” terrenos y cortar madera del pueblo de Ixtepeji, que reclamó que se vieron afectados los “rancheros” que estaban en los límites de su jurisdicción (AHEO, CTA, 5603, 1; AHEO, CTA, 5602, 7). Unos veinte años antes, en 1897, el presidente municipal de Tlalixtac le mencionó al prefecto del entonces distrito del Centro que los de Tomaltepec no “tienen más derechos” en la cañada que los que les dio un acuerdo de 1835, por el cual se les permitió sacar leña, no delgada ni para vender, así como que pastaran sus ganados y el acceso al agua por 25 y 30 pesos anuales. Por ello, el municipio había autorizado a sus vecinos para que pudieran obtener madera de raja, a fin de no perjudicar a los adjudicatarios propietarios de la cañada (AHEO, CTA, 782, 11.6). El 4 de marzo de 1897, la jefatura respondió, de tal modo que dejó en vilo los derechos que reclamaba Tlalixtac, al comentar que “hace mucho tiempo los comunes de Tlalixtac, Tomaltepec y otros han alegado derechos y consumado hechos, aun actualmente, que dejan la duda de quiénes son los verdaderos poseedores o quiénes son los dueños de los predios que se disfrutan” (AHEO, CTA, 786, 2.14).

Conforme seguimos rastreando las problemáticas en torno al uso, el acceso, el control y la administración de los recursos naturales en el siglo XIX y hacia atrás, podemos ir observando la constante mención a los derechos de propiedad de Tlalixtac sobre los derechos de uso de los otros pueblos. Incluso, los pueblos arrendatarios consideraban que tenían derechos sobre los recursos y a extraer lo necesario, ya que “por eso se paga una renta anual”. También observamos que no solamente se enfrentaron Tomaltepec y Tlalixtac por el acceso y el control de los bienes que se encontraban en la cañada, y a la par debemos resaltar que en la década de 1890 se recrudeció la confrontación entre los pueblos, debido a que fueron los años en que el gobierno oaxaqueño intentó ejecutar el deslinde de terrenos comunales y desamortizar dichos bienes. En 1897, Tlalixtac se quejó de que vecinos de Santa Cruz Amilpas y San Sebastián Tutla entraban al cerro, al sur de la población, a cortar leña y, como no pagaban ningún arrendamiento, pedía que se les prohibiera el acceso a los montes. Tomaltepec se enfrentó con Santiago Ixtaltepec por siembras (1894); previamente, se habían dado tumultos entre Tlalixtac y Tomaltepec (1891), y enfrentamientos armados y judiciales entre Santa Catalina de Sena e Ixtaltepec por violación de acuerdos entre arrendatarios (1891), todo por un espacio con alto valor productivo para los habitantes de los siete pueblos. En el ínterin, Tlalixtac enfrentó problemáticas jurídicas con los propietarios privados de las haciendas de Güendulain, El Rosario y Los Molinos, básicamente, para refrendar sus derechos de propiedad12.

Un aspecto que solo se entrevé en la documentación, pero evidente a nuestros ojos, es la manera en que los habitantes rurales utilizaron los tribunales, los jueces, los funcionarios, los abogados, los tinterillos y los apoderados para contar con los argumentos y los sustentos necesarios a fin de lograr una determinación jurídica a su favor. Sin embargo, cuando la lograban, ello podía olvidarse en la memoria colectiva, pero no en la documental. Si bien parecía importante “delimitar” un espacio, lo era más el uso que se le daba por parte de los habitantes de cada localidad.

El siglo XVIII: ¿inicio de la problemática?

En general, se ha considerado que Oaxaca es una entidad que opera como un interesante laboratorio para la observación y el análisis de problemáticas agrarias. Los enfoques han sido diversos, pero básicamente han tenido que ver con la dinámica de las tierras de los pueblos, los cacicazgos, la cuestión de la definición de límites, y la paulatina expansión y consolidación de las propiedades privadas españolas en tierras indígenas durante el último siglo colonial (Taylor; Romero; Waterbury; Menegus, La Mixteca Baja, cap. 1.). No obstante, un elemento central de las quejas, los juicios y los tumultos tuvo relación con el uso del agua y de la madera (Fernándezet. al; AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 3, ff. 1 r.-36 v.). A la par, vemos surgir de los documentos definiciones territoriales, como la fundación de pueblos, el otorgamiento de las 600 varas y a quiénes pertenecían o no, y los recursos que otorgaban los funcionarios españoles. Estos procesos suscitaron dudas o indefiniciones que pervivieron hasta los inicios del siglo XX oaxaqueño, y que en general enfrentaban muchos de los pueblos de la Nueva España (García, Los pueblos; Ouweneel).

El siglo XVIII estuvo marcado por una recuperación de la población indígena posteriormente a las epidemias y al trabajo forzado impulsado por los españoles, pero también por una separación de pueblos sujetos y barrios de sus antiguas cabeceras, así como por la comercialización de productos de alto valor comercial como la grana y el añil. De esta manera, al incrementarse la población, se requerían más semillas, agua y maderas; los pueblos buscaron ser autónomos de sus cabeceras, pero a su vez aumentaron los problemas entre pueblos vecinos y se instauró un ambiente de constante conflicto entre estos. Tales procesos también reflejaban alianzas con pueblos de mayor prestigio (Cruz; Menegus, “Del usufructo”; Romero), por lo que muchas de sus autoridades eran presentadas como testigos, al igual que funcionarios hispanos de la ciudad de Oaxaca.

Este complejo escenario de lo acontecido en el siglo XVIII se encuentra enmarcado por los actos jurídicos que acompañaron el proceso de legalización y reordenación de tierras que conocemos de manera general como composiciones (Yannakakis 141). Según Carrera Quezada, la composición era una figura jurídica que permitía regularizar situaciones al margen de la ley mediante un pago a la Real Hacienda, es decir, convertía situaciones de hecho en situaciones de derecho. En el caso particular de las composiciones de tierras, las ocupaciones consideradas indebidas tenían la posibilidad de ser legalizadas mediante la expedición de un título que amparaba los derechos de posesión de los solicitantes (“Las composiciones de tierras” 31).

Después de un primer impulso a finales del siglo XVI -con cuatro reales cédulas emitidas en 1591- y otro programa a mediados del siglo XVII -con las composiciones colectivas alentadas en 1643 y 1674, dirigidas fundamentalmente a españoles con intereses en zonas altamente productivas (Solano 43-44, 51-59, 269-277)-, se generalizó la medida, y las composiciones alcanzaron los ámbitos indígenas, los cuales no se habían involucrado en las regularizaciones mencionadas. En 1692 se creó la Superintendencia del Beneficio y Composición de Tierras, dependiente de la Cámara y Junta de Guerra del Real Consejo de Indias, debido, en gran medida, a las irregularidades observadas en los procesos previos. Se nombró un Juzgado Privativo de Composiciones de Tierras y Aguas en cada audiencia y se instó a que las corporaciones eclesiásticas y los pueblos de indios regularizaran sus posesiones (Carrera Quezada, “La Superintendencia”). El proceso se fue normando y corrigiendo a partir de este momento mediante diversas reales cédulas. Sin embargo, una previa, emitida el 4 de junio de 1687, contribuyó a modificar las estructuras agrarias rurales al otorgar 600 varas por cada rumbo cardinal (las 500 presentes en la ordenanza del marqués de Falces de 1567 más otras 100) a localidades dependientes, es decir, a pueblos sujetos o barrios (Menegus, “Del usufructo” 196). Merece la pena observar, a la letra, una parte sustancial de esta disposición, por cuanto supuso un argumento importante en el caso que nos ocupa:

Se ha considerado conveniente mandar que a los pueblos de indios que tuvieren necesidad de tierras para vivir y sembrar se les diesen no sólo las 500 varas que dispone la referida ordenanza [del 26 de mayo de 1567], sino las que hubieren menester, midiéndose desde los últimos linderos y casas del lugar para afuera, por todos cuatro vientos, esto es: 500 varas, o más al oriente, y otras tantas al poniente, norte y sur, quedando siempre de hueco el casco del pueblo que fuere cabecera, sino que a todos los demás que las pidieren y necesitaren de ellas, así los poblados como los que en adelante se fundasen y poblasen, pues con esto tendrían todos tierra para sembrar y en que comiesen y pastasen sus ganados. (Solano 366)

En virtud de la real cédula expedida en Madrid el 15 de agosto de 1707, el pueblo de San Miguel Tlalixtac solicitó la composición de sus tierras13. De este modo, en 1709, el juez privativo de composiciones, Francisco de Valencia Benegas, comisionó a Antonio Franco para ocuparse de las composiciones de las jurisdicciones de Antequera del Valle de Oaxaca, de Mitla y de Tlacolula (Gerhard 48-53, 196-198). Ante él se presentaron los oficiales de república de Tlalixtac para manifestar las tierras que habían gozado desde “la gentilidad y de inmemorial tiempo” y “en posesión quieta y pacífica”. Casi como sucedería con los ingenieros agrarios del siglo XX, solo se presentaron las colindancias. Las tierras que decían quedar enmarcadas por las veintinueve mojoneras descritas se componían, por un lado, por las de común repartimiento que se asignaron al momento de la fundación del pueblo y las de uso común, y, por otro, por un sitio de estancia de ganado menor que habían comprado en 1537 a un español que lo había obtenido mediante una merced otorgada por el virrey Antonio de Mendoza. Al constatar sus colindancias, presentaron tres testigos, quienes eran principales de San Agustín Yatareni, Tlacochahuaya y Santa Cruz, y ratificaron la posesión. Como instrumentos legales presentaron la merced otorgada por la estancia y la posterior escritura de venta a favor del común y los naturales de Tlalixtac; el testimonio de un pleito seguido entre un barrio y el cacique Miguel de Zárate, que finalizó con el otorgamiento de una real provisión que amparaba en 1677 a los habitantes de dicho barrio, y otra real provisión de amparo, librada en 1687 a favor de Tlalixtac, debido a la incursión de los pueblos vecinos de Santiago Ixtepeji y Santo Domingo Tomaltepec en los montes que decían pertenecerles, que les impedía cortar madera.

En las diligencias de composición se mencionan como pueblos a San Antonio, San Agustín, Coyotepec, Tlacochahuaya, Santiago Ixtaltepec14, Teotitlán, Santa Catarina, San Andrés Huayapam, San Francisco Tutla, San Sebastián Tutla y Santo Domingo Tomaltepec, así como el barrio de Santa Catarina (de Sena) (véase figura 2); a su vez se encontraban propiedades privadas, como la de los Padres del Señor Santo Domingo, la del capitán José de Güendulain y la estancia de Mijangos. En 1712, después del pago de 100 pesos de oro común, les fue aceptada la composición y se les expidieron sus títulos, los cuales serán base de su memoria documental hasta entrado el siglo XX (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 5, ff. 1 r.-18 v.).

Sin duda, las composiciones de tierras y las decisiones de la Real Audiencia no impactaban de manera inmediata en los pueblos. La administración colonial tenía varias instituciones para atender las demandas de la población urbana y rural, lo que en muchos casos daba lugar a información “cruzada”, incompleta, o se obtenía una resolución favorable en una instancia y una negativa en otra. Esto último se encuentra en el trasfondo de las pugnas que se suscitaron entre Tlalixtac, Santo Domingo Tomaltepec y Santiago Ixtaltepec por el aprovechamiento de los recursos de la cañada de Zempoalatengo -maderas, carbón y agua- a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, antes de analizar esta situación, queremos llamar la atención sobre un asunto relevante que se desprende de la composición. Santo Domingo Tomaltepec no aparece mencionado como población colindante de Tlalixtac, sino que, a juzgar por la extensión y los lugares señalados, más bien quedaría inserto dentro de las tierras legitimadas en la composición. Esto nos confronta con información más antigua que nos invita a cuestionarnos acerca de las implicaciones de los regímenes de propiedad operantes y su relación con los derechos de uso de bienes reconocidos como de común aprovechamiento, en este caso, el monte. Regresamos sobre este asunto en el apartado siguiente.

El conflicto se recrudeció a mediados de siglo, y la abundante documentación que generaron las distintas instancias y juzgados implicados a partir de mayo de 1752 nos permite conocer sus distintas aristas. A continuación, proporcionamos una síntesis del devenir de los acontecimientos.

A mediados de 1747, después de la vista de ojos efectuada por el alcalde mayor del Marquesado, Martín de Ochartena, el juez comisionado, José Antonio de Alcíbar, en nombre del juez privativo de composiciones de tierras baldías y realengas, otorgó las 600 varas por razón de pueblo a Santo Domingo Tomaltepec, Santa María de los Tules y Santa Catarina (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 1, f. 125). Los dos últimos pertenecían a la jurisdicción del corregimiento de Antequera y Tlalixtac los reconocía como sus sujetos, pero Tomaltepec se encontraba bajo sujeción de la distante cabecera de Cuilapam, perteneciente a la alcaldía mayor del Marquesado del Valle. A la república de Tlalixtac le produjo malestar que le fueran sustraídas tierras para otorgar lo que tiempo después se conceptualizaría como el fundo legal de Tomaltepec, y solicitó una real provisión que fungiera como amparo de sus tierras. También se pusieron de manifiesto las desavenencias con el pueblo de Santiago Ixtaltepec, perteneciente a la alcaldía mayor de Teotitlán del Valle, pues el alcalde mayor, Ignacio de Gordoa, les había reconocido como suyas las tierras señaladas por un paraje que Tlalixtac consideraba propias, a partir de la composición de 1709.

Debido a que en 1744 el virrey y los miembros de la Real Audiencia se habían percatado de que los autos acordados se elaboraban con frecuencia sin pruebas ni formalidad, y con perjuicio a terceros, los de Tlalixtac fueron compelidos en 1752 a que demostraran el acuerdo de los pueblos circunvecinos. Esta acción requirió implicar a las autoridades de tres jurisdicciones españolas distintas -alcaldías mayores del Marquesado y de Teotitlán, más el corregimiento de Antequera-. Testificaron doce personas: tres caciques, un principal y un indio de San Sebastián Tutla, perteneciente al Marquesado, más un ladino de San Agustín Yatareni, del corregimiento de Antequera, y seis españoles. Uno de ellos había sido mayordomo en la hacienda de Aranjuez, en términos de Tlalixtac, otro lugar en el centro del conflicto por los recursos; otro, arrendatario de tierras de la hacienda de Güendulain; uno más había vivido también en dicha hacienda; otro era tejedor en la ciudad de Antequera; y uno más era un teniente de justicia y alcalde de la cárcel de Antequera (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 1, ff. 48 r.-67 r.). Los doce testimonios, que fueron bastante coincidentes entre sí, apuntaron que las tierras eran de Tlalixtac; que los pueblos vecinos arrendaban parte del monte, la cañada y algunas labores; y que a Tomaltepec se le habían otorgado hacía algunos años las 600 varas por razón de pueblo; entonces, había dejado de pagar arrendamiento (aunque hacia finales de siglo nuevamente aparecía pagándolo). El más puntual fue el teniente de justicia, quien aseveró que “todos los pueblos circunvecinos han pagado y pagan arrendamiento [a Tlalixtac] por los pastos y leña de sus tierras y monte comprendidos en dichos linderos, como dueños que son de ellas”, y que durante la vista de ojos para otorgarles las 600 varas, “decían los dichos de Tomaltepec ser tierras realengas, siendo así que los susodichos estaban pagando pensión anual a los dichos de Tlalistac [sic] por los pastos de la cañada que se dice Zempoalatengo” (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 1, ff. 62 r.-64 v.). Lo que nos interesa resaltar con relación a los testimonios recabados es que la elección de quienes defendían la “verdad” de cada pueblo implicaba el reconocimiento de una jerarquización territorial y la importancia social de quien se presentaba (Cruz; Menegus, La Mixteca Baja), fuera español o indígena.

Pese a que los representantes de Tomaltepec insistían en la legitimidad de la posesión que se les había otorgado en 1747 y a que los de Santiago Ixtaltepec alegaban que su causa seguía pendiente en el juzgado de Teotitlán, el alcalde mayor del corregimiento de Antequera, después de consultar la situación con un abogado de la Real Audiencia, procedió a citar a Tlalixtac y a los testigos necesarios para hacer el recorrido por los linderos y amparar su posesión.

En septiembre de 1752 se llevó a cabo el recorrido de reconocimiento de los linderos que manifestaban los oficiales de república de Tlalixtac en el marco del amparo. El corregidor Joseph de Indurriaga iba acompañado por el abogado de la Real Audiencia Joseph Hernández Pantaleón y por el apoderado de los indios de Tlalixtac, Joseph Antonio de Chávez, más algunos españoles vecinos de Antequera y los principales de San Sebastián Tutla y San Agustín Yatareni, como testigos. Se visitaron cinco parajes; en algunos, como en el lugar que lindaba con el rancho de Mijangos, parte de la hacienda de Miguel de Güendulain, al no haber consenso acerca del lugar exacto donde se situaba la mojonera, acordaron un punto medio. Pese a que tanto los representantes de Ixtaltepec como los de Tomaltepec se presentaron en los linderos en conflicto con sus tierras y repitieron sus argumentos, el corregidor procedió a efectuar los actos protocolarios, de tradición mesoamericana, de toma de posesión que beneficiaban a Tlalixtac: primero, tomó de la mano a su alcalde y mencionó públicamente que amparaba esas tierras en nombre de Dios; después, el alcalde arrancó hierbas, tiró piedras e hizo otros actos, y, por último, se erigió una cruz (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 1, ff. 76 v.-81 r.)15.

Los de Tomaltepec no cejarían en su empeño de que se les reconocieran los derechos sobre las tierras de la cañada de Zempoalatengo. Unos meses después, en febrero de 1753, concentrarían sus esfuerzos en las reclamaciones contra Ixtaltepec. Por medio del alcalde mayor del Marquesado del Valle, solicitaron contener a sus vecinos en los ataques que habrían sufrido cuando acudían al monte a cortar leña, y les quitaban las hachas, además de retenerles las mulas, a lo cual ellos habían respondido con el embargo de un caballo. La respuesta de Ixtaltepec fue contundente y fundamentada en pruebas documentales que buscaban atestiguar la legítima posesión de la cañada y menguar así las facultades de aprovechamiento de sus recursos por parte de Tomaltepec. Presentaron tres instrumentos: unas diligencias efectuadas a petición de la república de Ixtaltepec en 1643, una información dada por ellos en 1745 a petición del juez privativo de composiciones, y la prueba más valiosa, el testimonio de las diligencias elaboradas por el juez José Alcíbar, también en 1745, por comisión del juez privativo. En dichas diligencias se insertó información previa que condujo a la concesión a Ixtaltepec de un título de propiedad por composición. En los autos se desestimó el argumento esgrimido por Tomaltepec de que la cañada era realenga, que luego fue usado ante Tlalixtac, de igual modo sin éxito. En julio de 1751 se había obtenido en el juzgado de Teotitlán el fallo a favor de Ixtaltepec, en virtud de los títulos que presentaron, pero por el parecer que hizo nuevamente el abogado de la Real Audiencia, José Fernández Pantaleón, se instaba a que, si los de Tomaltepec habían quedado como arrendatarios y pagaban su cuota anual, no se les podía impedir la entrada ni el uso de los recursos de la cañada (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 1, ff. 108 r.-128 r.).

En 1754, por fin, los oficiales de república de Tomaltepec presentaron los testigos que habían de reconocer los linderos asentados en las diligencias elaboradas por el juez Alcíbar en 1747. A juzgar por la procedencia de los doce testigos convocados, sus alianzas se tejían con caciques y principales de la cabecera de Santa Catarina Ixtepeji y del pueblo de Santa Catarina Lachatao, hacia el noreste, en la alcaldía mayor de Ixtepeji, y con los de Macuilxóchitl, perteneciente a la alcaldía mayor de Teotitlán y vecino de Ixtaltepec en su parte oriental (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 1, ff. 197 r.-216 r.)16.

Como era de esperar, observando la conflictividad todavía vigente en los siglos XIX y XX con la que iniciamos este artículo, los litigios que enfrentaban a Tomaltepec con Ixtaltepec y Tlalixtac no tuvieron tregua durante la segunda mitad del siglo XVIII. Las averiguaciones realizadas con testigos en agosto de 1800 por mandato de la Real Audiencia nos muestran cómo Tomaltepec pagó 25 pesos anuales a Tlalixtac entre 1771 y 1794 para que se le permitiera el corte de leña y la entrada de sus ganados en la cañada. En el último año dejaron de aportar esa contribución porque supieron del juicio pendiente de resolución que se seguía en la Real Audiencia, en el cual, de nuevo, el instrumento principal era la concesión que se les había hecho en 1747 (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 5, ff. 19 r.-30 v.).

¿Qué implicaciones en relación con la construcción del territorio de los pueblos tiene el complejo conflicto que hemos sintetizado en torno a los derechos de posesión y uso de la tierra y, con ello, el aprovechamiento de los recursos naturales, en este espacio de los Valles Centrales de Oaxaca? En la siguiente sección analizamos algunas aristas que nos permiten pensar en procesos históricos de más largo alcance.

La construcción del territorio de los pueblos y el uso de los recursos

El panorama que apreciamos a finales del siglo XVIII contiene, por un lado, la cabecera de San Miguel Tlalixtac, poseedora de un territorio extenso y consolidado que le permitía arrendar tierras de labor y acceso a pastos y monte donde cortar leña a pueblos ubicados dentro del corregimiento de Antequera, así como de otras jurisdicciones vecinas, como las alcaldías mayores del Marquesado del Valle y Teotitlán, e incluso el espacio en el que se establecieron haciendas medianas, como las de Aranjuez o Güendulain. Por otro lado, Santiago Ixtaltepec, aunque presumiblemente poseía menos territorio, había logrado afianzar parte de los accesos de la sección sur de la cañada de Zempoalatengo, luego de reivindicar derechos de uso y de posesión. Por último, Tomaltepec parecía territorialmente limitado a poco más de lo que suponían las 600 varas por razón de pueblo, sometido a la presión de los pueblos vecinos y en la necesidad de arrendar el aprovechamiento del monte17. La política de composiciones y las necesidades motivadas por el crecimiento de la población alteraron los acuerdos de siglos previos y pusieron a Tomaltepec en clara desventaja y a merced de aquello que se pudiera demostrar en los tribunales mediante papeles antiguos, con los cuales parecía no contar este pueblo sujeto de una cabecera situada en otro brazo de los Valles Centrales. Merece la pena que analicemos algunas circunstancias para comprender cómo se gestó esta situación.

Como se ha señalado, Tomaltepec pertenecía a la cabecera de Cuilapam, lugar conocido como Sahayucu, que fue sede de un poderoso señorío mixteco asentado en los Valles Centrales durante el periodo Posclásico18. Con el afán de controlar políticamente los valles, se dispusieron repartidas diversas poblaciones dependientes. Tomaltepec quedó dentro de los territorios del Marquesado del Valle de Oaxaca, los cuales le fueron concedidos a Hernán Cortés para su disfrute patrimonial en forma de señorío (García y Ortiz). Jurisdiccionalmente, estos territorios entreverados y que atravesaron múltiples vicisitudes durante el siglo XVI se encontraban bajo responsabilidad de un alcalde mayor nombrado primero por Cortés y luego por sus descendientes (Gerhard 90-93)19. Sin embargo, el momento de la formación y el reconocimiento de la población por parte de las autoridades virreinales presenta algunas sombras. Creemos que Tlalixtac aprovechó esta circunstancia a su favor para vincular, a ojos de la administración, el territorio donde se asentó Tomaltepec a sus dominios inmemoriales.

De acuerdo con Taylor, Tlalixtac se pudo haber asentado a finales del siglo XVI, a partir de la congregación de algunos asentamientos dispersos cercanos (42). Tomaltepec también fue sometido a un proceso de congregación en 1603, y ya en 1687 se registran problemas con Santiago Ixtaltepec. Se ordenó concentrar a 90 familias en el norte de San Andrés Huayápam, también perteneciente a la jurisdicción del Marquesado, para lo cual les repartieron solares de 25 varas de longitud cada una. Sin embargo, su consolidación pudo no haberse producido, pues hay indicios de que las familias congregadas insistieron en regresar a sus anteriores poblados (AGNM, T, 71, 5, cuaderno 5; Taylor 40). No podemos determinar si las familias de Tomaltepec estuvieron asentadas exactamente en el lugar que hoy ocupa la población, pero la versión que utilizó Tlalixtac a comienzos del siglo XIX para querellarse con Tomaltepec ofrecía un panorama muy distinto. En aquella ocasión, quien entró en juego fue la cacica de Tlalixtac, doña María de Zárate. En 1802 esta presentó dos documentos fechados en siglos anteriores y supuestamente relacionados con sus ascendientes. Uno de los documentos se trataba de un testamento elaborado en 1717 por su tío bisabuelo, el cacique don Pedro de Zárate, quien mencionaba que tiempo atrás había otorgado a su hermano, don Pablo de Zárate -el bisabuelo de doña María-, unas tierras en Santo Domingo Biruche (Tomaltepec), donde había una iglesia “de jacal”; entonces, dispuso que parte de esas tierras (400 varas de oriente a poniente y otras tantas de norte a sur) se entregaran en merced, es decir, “por su gracia”, a unas personas para que se asentaran y mantuvieran. La cacica sostuvo, además, que su bisabuelo había gastado una importante suma de pesos -más de 500- en sustituir la iglesia de jacal por una de cal y canto. Apoyaba esta afirmación en un documento en zapoteco fechado en 1663, con su traducción al español, en el que don Pedro ponía de manifiesto las cantidades gastadas entre él y su hermano don Pablo en la construcción de la iglesia. La queja de doña María incidía en que las personas a las que se les había permitido asentarse, que en principio eran ocho casados de Xoxo y Sola y una viuda de Cuilapam, habían formado el pueblo de Tomaltepec sin tomar en cuenta a don Pablo ni al pueblo de Tlalixtac, y creyeron que las tierras eran suyas, sin poseer título de dominio. Ante estas acusaciones, los de Tomaltepec alegaron la absoluta falsedad del documento presentado como testamento fechado en 1717 y también del otro documento anterior. Argumentaron que se conocía de manera notoria en la región que su pueblo se había fundado con mucha anterioridad al momento de la Conquista (AGNM, T, 1335, 1).

Ciertamente, lo referido por Tlalixtac parece un intento de contravenir el otorgamiento de las 600 varas que había sido hecho a Tomaltepec, para lo cual se involucraba a la familia de los caciques Zárate. Los caciques de Tlalixtac aparecen como poseedores de tierras claramente diferenciadas de las de la república, situación distinta a la que observamos en otros espacios de Oaxaca (AHEO, S, 40, 42)20. Tomando en cuenta que en la década de 1670 el cacique don Miguel también había entablado un pleito con los indios de un barrio, puede colegirse que las implicaciones de lo que acabamos de manifestar tengan más que ver con los deseos de apropiación de tierras por parte de los caciques que con la secuencia del pleito por el aprovechamiento de los recursos que venimos mostrando (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 5, ff. 73 v.-75 r.).

Pese a que la justicia de Oaxaca amparó a Tomaltepec, Huayápam y otros pueblos del antiguo señorío de Cuilapam para que se les respetara la elección de autoridades (AGNM, I, 19, 67), lo aquí referido es indicativo de que durante el siglo XVIII se consideraba que Tomaltepec no poseía siquiera la legitimidad para ocupar las tierras donde se asentaba el pueblo. Ello pone en entredicho la naturaleza de las 600 varas mismas. La historiografía muestra cierto consenso al asumir que, en un principio, cuando eran consideradas 500 en 1567, marcaban un territorio de exclusión donde los españoles no podían establecerse ni inmiscuirse, y luego se asumieron como “tierras por razón de pueblo” que servían para establecer nuevos pueblos, reconocer de manera territorialmente separada a los sujetos o defender el espacio comunitario, entre otros usos (Castro; Escobar Ohmstede y Martín Gabaldón 32-41). La Real Cédula del 4 de junio de 1687, a la cual pudo acogerse Tomaltepec al momento de la vista de ojos efectuada por el alcalde mayor del Marquesado Martín de Ochartena, y que sirvió al reconocimiento de las 600 varas por parte del juez Alcíbar, pudo ir encaminada a la preservación u obtención de un espacio primordial de tierras, aspecto remarcado por Castro sobre la cédula (100-101), y también al reconocimiento territorial de un enclave dependiente de una cabecera lejana, integrada en la complejidad jurisdiccional que entrañaban las tierras del Marquesado del Valle y “atrapado” entre las posesiones de cabeceras pertenecientes a un corregimiento y a una alcaldía mayor21.

Sea como fuere, el reconocimiento de las 600 varas no resuelve el problema del acceso a los recursos de la cañada. Si bien esa superficie, otorgada por la cédula desde la última casa del pueblo y por los cuatro vientos, de acuerdo con los cálculos ofrecidos por Claude Morin y recogidos por Castro, permitiría el mantenimiento de alrededor de 67 familias indígenas, en el espacio geográfico real no estaría contemplando el monte disputado (91). Uno de los argumentos esgrimidos por Tomaltepec nos sitúa en el centro de otra discusión en torno a la posesión de las tierras y el aprovechamiento de los recursos: sus oficiales de república declararon que la cañada de Zempoalatengo era baldía y realenga, lo cual facultaba al juez para poder asignar las 600 varas para su mantenimiento y el pago de contribuciones (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 1, ff. 61 v., 112 r.).

En mayo de 1622, el virrey don Diego Carrillo de Mendoza había emitido un mandamiento que corroboraba la disposición anterior por la que se ordenaba que las aguas, los montes y los pastos fueran de propiedad comunal. Las disposiciones previas cuestionaban la naturaleza de esos recursos presentes en las tierras otorgadas a Hernán Cortés y a sus herederos en la merced que establecía el Marquesado del Valle, y se determinó que dichos pastos, montes y aguas fueran comunes para los españoles (Solano 318-319). Pero ¿qué sucedía en lo que respecta a los pueblos de indios asentados en ellas? La cédula de 1687 omite toda mención a los ejidos, los montes y las dehesas, aunque su redacción sí sugiere que, además de la base territorial mínima que se habría de considerar como núcleo del pueblo, se les otorgara lo que adicionalmente necesitaran para su sustento (Carrera, “Las composiciones” 37-38). Pese a que Tomaltepec incurría en una contradicción que fue puesta de manifiesto por los testigos convocados a favor de la versión de los pueblos vecinos, al declarar que pagaban arrendamiento por el acceso al monte (lo cual echaba por tierra la concepción de la cañada como bien realengo), en 1750 el alcalde mayor del Marquesado insistió en que, en conformidad con las leyes del reino22, los montes tanto en corregimientos como en señoríos eran comunes a todos los indios, con lo que, fueran o no dueños de las tierras, no se les podía impedir la entrada al monte para el corte de madera (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 1, ff. 61 v., 113 r.).

Sin duda, este es un argumento contundente que muestra, además, la confusión existente entre uso y posesión, el término más utilizado en la documentación dieciochesca revisada. Estudios recientes han puesto el énfasis en la institución de la posesión como la mejor vía para comprender las relaciones en torno a la tierra en la América hispánica, en relación con las Leyes de Indias enmarcadas en el amplio universo normativo que supone el ius commune. Manuel Bastias sostiene que la posesión no era el acto puramente fáctico de apoderarse de una cosa, sino que se trataba de una relación jurídica específica en la que se generaba un título por medio de prácticas consolidadas. Entonces, suponía en sí una categoría distinta, no solo del señorío, sino también de otras formas de tenencia de la tierra (Bastias 229). Resulta interesante poner a prueba esta idea a partir de lo acontecido bajo el proceso de composición en nuestro caso de estudio. Nos podemos preguntar, previamente a la obtención del título de composición por parte de Tlalixtac, ¿en qué situación se encontraba Tomaltepec con respecto al aprovechamiento de la cañada de Zempoalatengo? ¿Cómo se articulaban la posesión o los acuerdos? Ayala observó, en su análisis acerca de las pugnas por los montes novohispanos en época colonial, que a partir de 1720 se intensificaron los conflictos, no solo por el uso, sino también por la propiedad (85). Definitivamente, parece que la política de composiciones introdujo en el juego los espacios montuosos, que se convirtieron en territorios en disputa.

Otro aspecto que llama la atención del juego legal que se desplegó en el caso analizado es la figura del amparo a la que recurrían los pueblos. El principio de legalidad imperante en el sistema normativo novohispano proporcionaba seguridad para los bienes y los derechos de los gobernados. En este marco, el virrey o sus autoridades subordinadas podían otorgar protección a una persona o colectividad con relación a otras que, sin tener carácter de autoridad, podían abusar de quien solicitaba el amparo, debido al disfrute de una posición más ventajosa social o política (Lira 7). Existen amparos desde el siglo XVI, mucho antes de que las reales cédulas comenzaran a regular la dinámica de ocupación y explotación de las tierras, pero, tal y como observa Hildeberto Martínez (201-204), los mandamientos se emitían con mucha frecuencia de forma contradictoria o con complementariedad engañosa. En el siglo XVIII pudieron proliferar la confusión y las disposiciones legales nugatorias, y el amparo pudo convertirse en un recurso altamente solicitado.

No obstante, el panorama jurisdiccional hispano de nuestro caso no ayudó a dirimir favorablemente los conflictos. Mientras que los representantes de Tomaltepec insistían en la legitimidad de la posesión que se les había otorgado en 1747, los de Santiago Ixtaltepec alegaban que el auto de amparo a Tlalixtac no podía ser efectivo porque existía un juicio sumario de posesión pendiente por dirimirse en su alcaldía mayor, la de Teotitlán. La base de dicho juicio eran las diligencias que habían hecho los alcaldes mayores Francisco Joseph Ronquillo, en la década de 1740, y luego Francisco de Gordoa. Sin embargo, Andrés Mariano de Quintana, abogado de la Real Audiencia a quien se había solicitado su parecer, desestimó la apelación de Ixtaltepec porque no asumía que se incurría en litispendencia, y opinó que se debía reafirmar el amparo de posesión de Tlalixtac23. El motivo para sostener esta consideración fue, precisamente, que las alcaldías mayores eran jurisdicciones distintas. En ese sentido, no veía como deseable que los de Tlalixtac hubieran enviado un ocurso al juzgado de Teotitlán, ni que la “rectitud e integridad” de su alcalde mayor les hubiera permitido introducirse en un territorio legal ajeno al de su jurisdicción (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 1, ff. 70 v.-72 v.). Por otro lado, también salieron a relucir los problemas entre las mismas autoridades españolas. Don Miguel de Güendulain, corregidor de Antequera, tenía intereses importantes en los términos de Tlalixtac y se sintió agraviado por el alcalde mayor Francisco de Gordoa, de Teotitlán, porque lo había despojado de las tierras de su mayorazgo al beneficiar al pueblo de Santiago Ixtaltepec, al momento de su composición.

En este breve análisis no hay espacio para abundar en otra dimensión del conflicto igualmente relevante. Se trata del aprovechamiento que se hacía del agua que discurría abundante por la cañada (AGNM, T, 2384-85, 2, cuaderno 5, ff. 1 r.-18 v.)24. En este escenario, la hacienda de Aranjuez, algunas veces llamada también de Zempoalatengo, entra de lleno en la disputa. La hacienda se conformó con probabilidad a finales del siglo XVII y cambió de manos con frecuencia (Taylor 307). La documentación notarial indica que, al menos desde 1712, la hacienda se situaba en términos del pueblo de Tlalixtac y sus propietarios pagaban arrendamiento; a finales del siglo XVIII, perteneció al convento de la Concepción de la ciudad de Antequera (Oaxaca) y luego fue arrendada a algunos particulares, quienes litigaron contra Santo Domingo Tomaltepec por el aprovechamiento de las aguas que discurrían por la cañada (AHNO, 72, 76 r.; 234, 326 r.; 373, 216 v.; AHEO, S, Corregimiento de Antequera 47, 43; 48, 32).

Conclusiones

En estas páginas hemos reflexionado acerca de las líneas comunicantes, que sin pretender que sean de una linealidad histórica del pasado al presente, sí nos permiten observar las reconstrucciones territoriales, los argumentos sustentados en la memoria documental, y las formas y maneras en que las leyes, los decretos y las cédulas eran manejados por los pueblos indígenas y sus repúblicas, y cómo posteriormente, ya en el siglo XX, la memoria documental es reconocida y validada por los gobiernos revolucionarios para el otorgamiento de tierras, no sin caer en contradicciones y dificultades. Consideremos que aún hoy los habitantes de Tomaltepec ven a la cañada como un lugar de recursos, ahora mucho más sustentado en el agua y un espacio que es totalmente resguardado por sus autoridades.

Sin duda, el estudio presentado nos puede permitir comprender mejor la morfología de los pueblos y vislumbrar, con profundidad histórica, los diversos procesos que intervinieron para observar el presente mediato. A la par, se nos muestran los despliegues de los recursos jurídicos, así como el manejo y la elaboración de redes de alianzas y de poder entre los diversos pueblos, que no eran inamovibles en el tiempo histórico.

Un proceso como el que hemos presentado sintéticamente, sustentado en documentos diversos desde fines del siglo XVII hasta mediados del siglo XX, nos puede ayudar a reflexionar sobre las formas en que los pueblos indígenas, tanto zapotecos como mixtecos y nahuas de los Valles Centrales de Oaxaca, construyeron sus territorios, y cómo reconocieron y vivieron sus espacios por medio de la cotidianidad y el acceso, el manejo, el control y la administración de los recursos naturales. Asimismo, nos puede servir para preguntarnos desde el presente cómo se pensaron los territorios y a la vez cómo se (re)construyeron, lo que puede ser un elemento de análisis que nos lleve a ir más allá de solamente hablar de conflictos por tierras en sí mismos. Además, demostramos la jerarquización territorial de los pueblos, que guardó su correlación con el paso del tiempo y que a la vez fue reconocida por los propios actores sociales en su cotidianidad y mediante acuerdos escritos o verbales. Observamos la manera en que la justicia era usada y, sin duda, las contradicciones de los funcionarios hispanos en la redacción de sus sentencias y el otorgamiento de la posesión de los bienes naturales. Creemos haber demostrado que hubo una sobreposición de diversos derechos sobre un mismo bien, incluso desde lo que implicó la propia forma de acceder al recurso, aun cuando jurídicamente no beneficiaba a un actor en específico.

Sin duda, faltaría saber más de cómo fue posible establecer dos haciendas en tierras indígenas, ¿qué prometieron o negociaron los dueños originales? Dichas propiedades al parecer no importunaban a los pobladores, ya que se convirtieron en zonas de asentamiento de trabajadores agrícolas que no tenían acceso a los recursos de sus pueblos, y quizá no solamente eran vistas como zonas de posible expansión, sino como tierras que generaban rentas y que en cualquier momento podrían ser reclamadas por ser parte del pueblo de Tlalixtac.

También queremos llamar la atención sobre el tratar de evitar linealidades históricas, como si la estabilidad de las diversas estructuras agrarias, sociales y pueblerinas hubiera sido permanente en un “largo tiempo”, lo que incluso nos podría llevar a considerar que desde las congregaciones se dieron los antecedentes de la municipalización actual de Oaxaca o la que percibimos en el siglo XIX. Deseamos llamar la atención sobre las jerarquizaciones territoriales de los pueblos, las maneras en que empleaban los derechos de uso, propiedad, posesión y usufructo, así como la comprensión de los mecanismos legales y jurisdiccionales que fueron aprendiendo los habitantes de los pueblos indígenas. Estos aspectos, a su vez, llevaron a la paulatina construcción de una memoria histórica y vivida, que se fue convirtiendo en la memoria documental que se presentó en los siglos XIX y XX para reclamar los derechos sobre los recursos naturales que se habían usado desde “tiempo inmemorial”.

La documentación que tenemos frente a nuestros ojos nos muestra los conflictos y las interpretaciones diferenciadas de los actores sociales; por tanto, tampoco podemos negar la existencia de problemáticas ancestrales por espacios productivos, pero en medio hay negociaciones y acuerdos que, cuando se ven fracturados, se reflejan en la documentación histórica y nos llevan a pensar en que los conflictos han durado siglos. En consecuencia, la violencia y la resistencia parecen estar activas constantemente y todos los días. Creemos que el estudio de caso nos lleva a preguntarnos sobre los momentos y los procesos en que se acentúan las diferencias sobre los recursos naturales, pero también de cómo se fue creando y reconstruyendo la memoria documental de los pueblos. Así, escribir una historia desde el presente mediato sobre un pasado lejano puede ser una manera de tener mayor claridad sobre cómo se fueron desarrollando, formando y desmadejando problemáticas que parecerían mucho menos recientes de lo que podríamos suponer.