Introducción

El establecimiento de pueblos de indios tlaxcaltecas en el septentrión novohispano representó un proyecto de colonización alterno al llevado a cabo por particulares o “señores de ganado”. A diferencia de estos últimos, los tlaxcaltecas apelaban a sus privilegios de aliados de la conquista, ofrecían defender el territorio por medio de milicias, pero sobre todo con la creación de pueblos de indios con gobierno propio y autosustentable mediante el cultivo de la tierra. Esto garantizaba un poblamiento estable y progresivo, tal como ocurrió con los pueblos de San Esteban de la Nueva Tlaxcala y los que surgieron derivados de este, como Santa María de las Parras, El Álamo, San Francisco de Tlaxcala y San Miguel de Aguayo. Como asentamientos humanos sufrieron embates de distinta índole; algunos fueron los ataques directos de colonizadores hispanos o de indios insumisos, que se recrudecieron a finales del periodo colonial, pero también otros factores como las enfermedades epidémicas pusieron en riesgo su existencia. Una de las más intensas que se registraron fue la de fiebres o tifo de 1814.

El objetivo del presente estudio es analizar la ruta de propagación e impacto de la epidemia de fiebres o tifo en el caso de los pueblos de indios tlaxcaltecas de San Esteban (Saltillo), Parras, El Álamo (Viesca), San Francisco de Tlaxcala (Monclova) y San Miguel de Aguayo (Bustamante). Dichos pueblos estaban ubicados en el noreste novohispano. Los primeros tres fueron asentamientos tlaxcaltecas que ocuparon el centro-sur del actual estado de Coahuila, mientras que el último se encuentra en el occidente del actual estado de Nuevo León. El contexto en el que surgieron se explicará en el primer apartado de este escrito, mientras en el siguiente se abordará la ruta de propagación e intensidad de la epidemia de 1814, y, para ver más de cerca su impacto, se tomará el caso de San Esteban, con el propósito de examinar su incidencia en el entorno familiar.

Los casos de estudio

La llegada de los tlaxcaltecas al noreste de la Nueva España se dio en el contexto de la colonización de fines del siglo XVI y su objetivo era fortalecer los enclaves o asentamientos hispanos. En este sentido, fue un proyecto de colonización particular que buscó expandirse a pesar de sus detractores, representados en otros colonizadores hispanos, y de la resistencia de los nativos nómadas. Los tlaxcaltecas no fueron los únicos indios mesoamericanos que impulsaron la colonización, pero sí los más relevantes, porque a partir de su llegada a Saltillo, con la formación del pueblo de San Esteban en 1591, lograron expandir su radio de influencia hacia otras latitudes con la creación de pueblos como Santa María de las Parras, San Francisco de Tlaxcala, San Miguel de Aguayo y Santiago del Álamo, que se convirtieron en exitosos centros de población con identidad tlaxcalteca hasta fines del periodo colonial.

La primera colonia de tlaxcaltecas, impulsada por Francisco de Urdiñola, fue la de San Esteban. Su creación tuvo como finalidad original apoyar la evangelización de una misión de indios rayados y huachichiles, contigua a la villa de Saltillo recién fundada. Las familias tlaxcaltecas que decidieron aventurarse en el lejano norte novohispano eran originarias, en su mayoría, del señorío de Tizatlán3. Los tlaxcaltecas arribaron al valle de Saltillo el 2 de septiembre de 1591. En este lugar se establecerían alrededor de 84 parejas, 16 vecinos solteros, 35 niños y 22 niñas, que sumaban alrededor de 245 personas4 (AMS, PM, c. 1, e. 3, ff. 1-20), incluidos tres frailes que acompañaban a los tlaxcaltecas: fray Juan de Terrones, fray Cristóbal de Espinosa y fray Alonso Montesinos (Alessio, Acapulco 142).

El pueblo de indios de San Esteban tuvo su propia parroquia, distinta de la de la villa de Santiago del Saltillo, y su jurisdicción solo abarcaba el propio pueblo, mientras que la parroquia de Santiago del Saltillo atendía a la villa y a todas las haciendas de los alrededores. Los habitantes de la villa de Saltillo, de acuerdo con lo pactado, accedieron a proveer de grandes cantidades de agua y tierras a los recién llegados. Esta amabilidad no duraría mucho tiempo, ya que hubo desde siempre constantes disputas por aguas y tierras entre la villa y el pueblo. El territorio cedido del pueblo de San Esteban se dividió en cinco barrios: San Esteban, Santa Ana, San Buenaventura, Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de la Purificación.

Ocho años después, en 1598, el gobernador de la Nueva Vizcaya, Diego de Velasco, encomendó al capitán Martín Antón Zapata, alcalde mayor del valle de las Parras, La Laguna y el río Nazas5, fundar el pueblo-misión de Santa María de las Parras, en compañía del ignaciano Juan Agustín de Espinosa (AHMP, FC, D44.011.124, J, ff. 6-7 v.). Los jesuitas pretendían congregar a la población nativa en torno a su misión con el fin de cristianizarlos y obligarlos a vivir en “civilidad”. De acuerdo con las fuentes de la época, se trataba de irritilas, mairanas y maiconeras, que estaban dispersos en rancherías (BPEJ, RBF, c. 3, e. 19, prog. 47). Aunque hay noticias sobre la presencia tlaxcalteca desde los primeros años de la misión, todavía se discute el momento preciso de su llegada procedentes de San Esteban, como apoyo para fortalecerla, o si el arribo fue en pequeñas oleadas. Lo cierto es que desde las primeras décadas del siglo XVII ya se hablaba de un pueblo de indios tlaxcalteca.

En los alrededores del valle de Parras se fueron estableciendo haciendas y estancias españolas desde antes de la fundación de la misión jesuita. La más antigua fue la de Francisco de Urdiñola (AHMP, FC, D44.011.124, J, f. 14). Con el paso de los años se fueron asentando en dicho valle otras haciendas, pequeñas y medianas propiedades en manos de españoles que se reconocían como vecinos. Estas propiedades limitaban con las tierras comunales del pueblo de Santa María de las Parras, lo que trajo constantes litigios por la tenencia de la tierra y el agua entre hacendados y vecinos contra los propios tlaxcaltecas del pueblo. En cuanto a la jurisdicción eclesiástica, tanto el pueblo de indios de Parras como las haciendas y los ranchos de los vecinos del valle y otros asentamientos a la vera del camino trasversal entre Cuencamé y Saltillo formaron parte de la parroquia de Santa María de las Parras, a donde todos acudían a la recepción de los sacramentos y a ejercer el culto.

Más de medio siglo después, en el tercer cuarto del siglo XVII, nuevamente los tlaxcaltecas fueron solicitados como apoyo a las misiones de la recién creada provincia de Coahuila. La petición corrió a cargo del obispo de Guadalajara, Manuel Fernández de Santa Cruz, siguiendo las recomendaciones del alcalde mayor de dicha provincia, Antonio Balcárcel. Los argumentos que sustentaban la solicitud eran los mismos que los de los dos casos anteriores: que apoyaran la evangelización mediante la enseñanza de la agricultura y el buen ejemplo a los indios nativos, así como la defensa de aquellas latitudes de las incursiones de indios insumisos. No obstante, como en Parras y San Esteban, los hacendados y los vecinos españoles opusieron resistencia porque el proyecto tlaxcalteca amenazaba sus intereses (Adams 115-117). A pesar de todo, en 1676 se fundó el pueblo de indios de San Francisco de Tlaxcala, cuyo nombre fue variando, pero logró prevalecer hasta fines del periodo colonial como entidad tlaxcalteca, aunque tuvo que compartir la recepción de los registros sacramentales con la misión de San Miguel de Luna, contigua al pueblo.

El pueblo de indios de San Miguel de Aguayo (hoy Bustamante, Nuevo León) fue fundado diez años después (1686) que el de Francisco de Tlaxcala y en circunstancias similares a las de todos los casos anteriores. Los indios tlaxcaltecas hicieron su aparición aquí a solicitud de los franciscanos y las pretensiones de crear una misión con indios alazapas. Su llegada no fue bien vista por los españoles vecinos del valle de las Salinas ni por su justicia mayor, Diego de Villarreal. Esto no era nada nuevo para los tlaxcaltecas arribados de San Esteban. Poco tiempo pasó para que la solicitud de mercedes por parte de los vecinos generara tensión por los recursos en la zona; sin embargo, los tlaxcaltecas lograron afianzar su asentamiento (Butzer 33-35).

Finalmente, el pueblo de indios de El Álamo fue creado en 1731 con indios del pueblo de Parras, y no de San Esteban, como en todos los casos anteriores. Aquí fue expresamente una acción de expansión ante la reducción de acceso a los recursos del valle de Parras. Tampoco se usó como argumento central el apoyo a una misión para la cristianización de los nativos, pero sí se apeló a la justificación de poblar y defender el territorio de los indios hostiles entre Cuencamé y el propio Parras. Para materializar la creación del pueblo se tuvo que lidiar con los intereses de Pedro Echevers, hermano del marqués de Aguayo, quien también pretendía el paraje de El Álamo, pero la astucia tlaxcalteca se impuso y se logró asentar un pueblo de indios con autogobierno, aunque dependiente de Parras en cuestiones eclesiásticas, ya que era una ayuda de parroquia con ministro y libros propios. En este sentido, quedaron bajo su jurisdicción varias haciendas, entre las que destacó la de Hornos, y otros asentamientos de menores dimensiones6.

Los cinco pueblos de indios tlaxcaltecas mencionados fueron de los más exitosos como enclaves de colonización en el noreste porque lograron subsistir hasta fines del periodo colonial, gracias a su buen desempeño en la defensa de sus prerrogativas de aliados españoles. Sin embargo, varios factores fueron minándolos paulatinamente, hasta llegar al final del periodo colonial en una situación muy vulnerable. El primer factor y el más relevante lo representó el choque frontal que siempre tuvieron con los otros proyectos de colonización hispana, en particular con los que Chevalier denomina “señores de ganado” (215). Aunque en muchas ocasiones lograron ganar la partida, los vecinos españoles y los hacendados poco a poco fueron despojando de sus posesiones a los pueblos de indios tlaxcaltecas. Aunado a esto, el propio régimen hispano comenzó a socavar los intereses políticos de los pueblos de indios. Desde el siglo XVIII, reformas como la secularización de las doctrinas franciscanas (Brading 77-78) o la implementación de la comandancia de las provincias internas de oriente los sujetaron a la jurisdicción de las autoridades locales, monopolizadas por los vecinos hispanos con los que habían mantenido conflictos constantes (Adams 230-231).

Otro factor consistió en que el sistema político monárquico español, que los mantuvo privilegiados o con ciertas ventajas con respecto a otros grupos, se vino abajo con la crisis del Estado hispano en las primeras décadas del siglo XIX y las primeras reformas liberales aglutinadas en la Constitución de Cádiz de 1812. La igualdad jurídica sancionada en el artículo 5 y el establecimiento de ayuntamientos con la existencia de mil almas (Constitución de Cádiz de 1812, 87), en el artículo 310, abrían la posibilidad para los vecinos de crear entidades de gobierno similares a las que habían tenido de manera exclusiva los pueblos de indios. En el caso de Parras, por ejemplo, los tlaxcaltecas perdieron la exclusividad en el cabildo en 1814 y, aunque la recuperaron un año después con el restablecimiento de Fernando VII y la monarquía, nuevamente fueron depuestos con la rehabilitación de la Constitución de Cádiz en 1820 (AGN, A, t. 7, ff. 99-122, en Lemoine Villicaña). Ante esto, empezaron a litigar como antaño, aunque ya no pudieron hacer mucho frente a la vorágine de los tiempos políticos que culminó con la independencia. Aun así, se desplegaron acciones para buscar rescatar algo de lo perdido ante el propio Agustín de Iturbide, pero sin resultados positivos.

Por si fuera poco, dos factores demográficos también tuvieron un papel importante en el proceso de disolución de la identidad de los pueblos tlaxcaltecas. El primero fue el mestizaje gradual, debido a la cercanía de pobladores no indios en los cascos de los pueblos. Esto llevó a cuestionar si los que se decían tlaxcaltecas lo eran en realidad. En segundo lugar, se presentó una epidemia de fiebres o tifo en 1814-1815 que se convirtió en uno de los eventos demográficos más desastrosos y golpeó de manera brutal a los pueblos de indios como nunca antes se había sancionado en los registros parroquiales7. Esta epidemia se convirtió en un factor que profundizó el debilitamiento y la extinción de los pueblos de indios tlaxcaltecas del noreste. Su intensidad y otros aspectos demográficos se analizarán a continuación.

Ruta de propagación y consecuencias demográficas

La epidemia de fiebres o tifo de 1813-1815 se encuentra estrechamente vinculada con la situación social y política del movimiento insurgente. De acuerdo con Lourdes Márquez (225), el punto de origen y de su propagación partió del sitio de Cuautla. En dicho lugar se llevó a cabo una de las batallas más conocidas de la guerra insurgente, en la cual las tropas rebeldes al mando del cura José María Morelos se enfrentaron con el ejército realista comandado por el general Félix Calleja (Márquez 225). Cabe señalar que el tifo o fiebre epidémica es una enfermedad que se transmite por medio del piojo humano infectado con la bacteria Ricketssia prowazeki. El piojo funciona como vector y se propaga en condiciones insalubres, como las de la guerra (Canales 13-16).

Durante los meses que duró el combate, la villa de Cuautla estuvo en crisis debido a la falta de comida y agua, aunada al hacinamiento y la falta de higiene causada por la presencia de ambas tropas (Ortiz 96). Estas condiciones sociales terminaron por propiciar la difusión de la enfermedad a partir del mes de abril (Márquez 225). Posteriormente, el traslado de soldados de una región a otra, propio de las circunstancias de la guerra, esparció la epidemia por la Nueva España y trajo consecuencias desastrosas para la población (González, “La epidemia” 220).

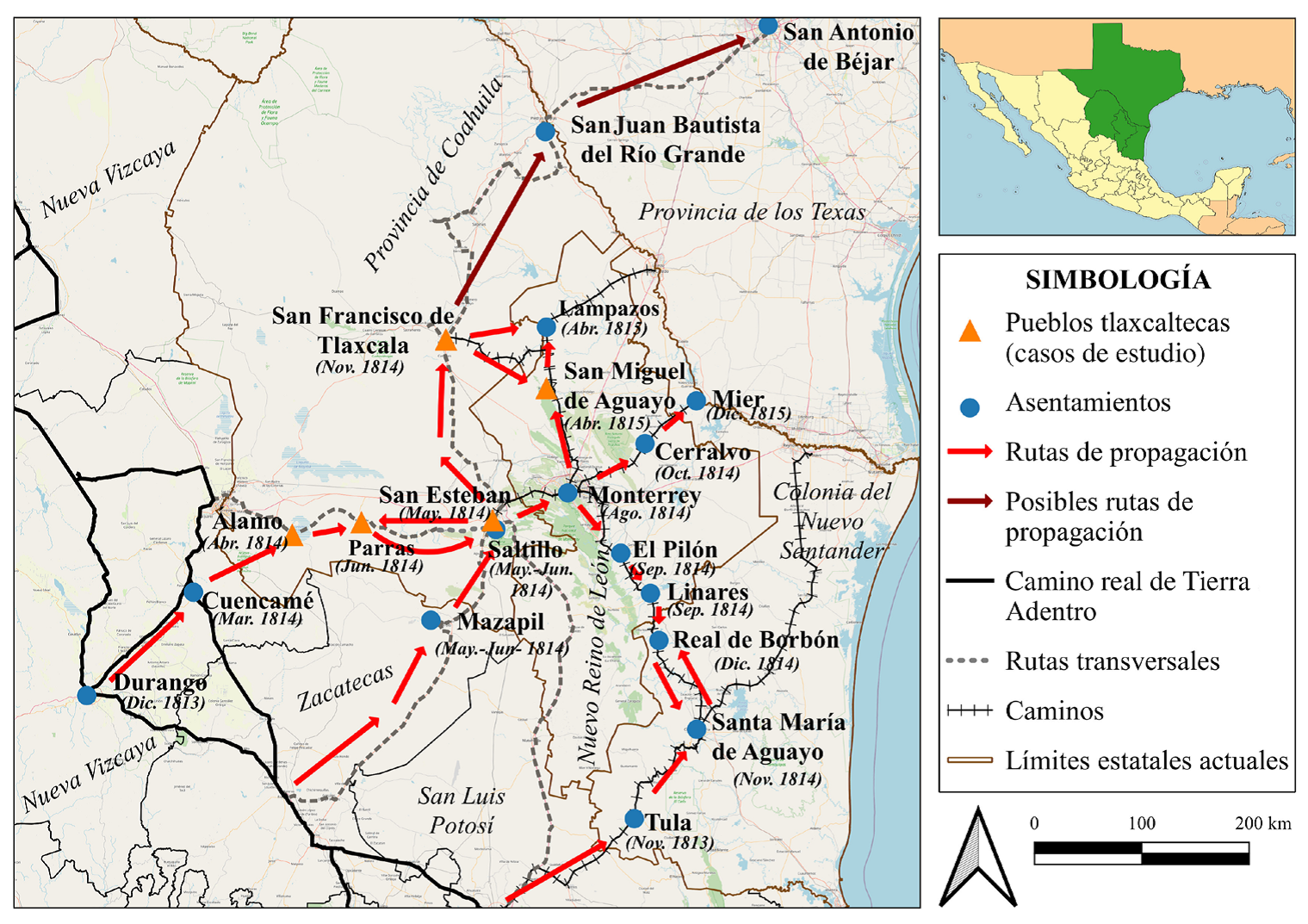

Al igual que las anteriores epidemias novohispanas, el tifo siguió el camino real de Tierra Adentro y se fue esparciendo a través de las rutas transversales que emergían de este. En la provincia de Coahuila y Nuevo Reino de León, en la región noreste virreinal, la enfermedad pudo llegar por dos rutas. La primera, desde Durango, donde la epidemia hizo presencia en diciembre de 1813 (Cramaussel 94), y, siguiendo su trayectoria por el camino real, llegó a Cuencamé en marzo de 1814 (APSJC, AE, libro 6: 1813-1818). A partir de este punto, continuó la ruta transversal, camino que une a Cuencamé con Saltillo, hasta llegar al pueblo de El Álamo en abril (APSJA, AE, libro 2: 1807-1824). Para el mes de junio, el tifo comenzó a cobrar las primeras víctimas en Parras (APSMP, AE, libros 13 y 14: 1810-1822). Finalmente, entre los meses de mayo-junio tocó el suelo de la villa de Saltillo (González y Quezada 95) y el pueblo de San Esteban (APSE, AE, libros 4 y 5: 1807-1823) (figura 1).

La segunda ruta pudo haber llegado desde el real de Mazapil. En este asentamiento la epidemia se manifestó desde mayo de 1814 (APRM, AE, libro 3: 1811-1823) y, como ya se dijo, llegó a la villa de Saltillo y al pueblo de San Esteban entre mayo y junio de ese mismo año, debido a los vínculos económicos que mantenía el centro minero con la villa. Desde allí la epidemia siguió su curso a través de la ruta transversal del camino de Tierra Adentro, la cual unía a Saltillo con San Antonio de Béjar, en la provincia de Texas, hacia el norte de la provincia de Coahuila. En San Francisco de Tlaxcala el tifo tocó suelo en noviembre de 1814, y en los meses siguientes se pudo haber extendido a otros lugares de Coahuila o del área norte de Nuevo Reino de León y la colonia del Nuevo Santander, como sucedió con San Miguel de Aguayo y Lampazos (APL, AE, libro 2: 1800-1842), donde el número de entierros de ambos asentamientos se incrementó a partir del mes de abril de 1815.

Desde su aparición en los centros mineros de Cuencamé y Mazapil (marzo- mayo) hasta su llegada al norte de la provincia de Coahuila y Nuevo Reino de León, transcurrió aproximadamente un año y un mes. Esto muestra que el proceso de expansión de la enfermedad era lento, en comparación con épocas posteriores en las que hubo un mayor desarrollo del transporte.

Fuente: elaboración propia con base en las partidas de entierros conservadas en las parroquias de los lugares mencionados, consultadas en FS. Se indican los límites estatales actuales para ubicar mejor los asentamientos.

Figura 1 Ruta de propagación de la epidemia de tifo de 1813-1815

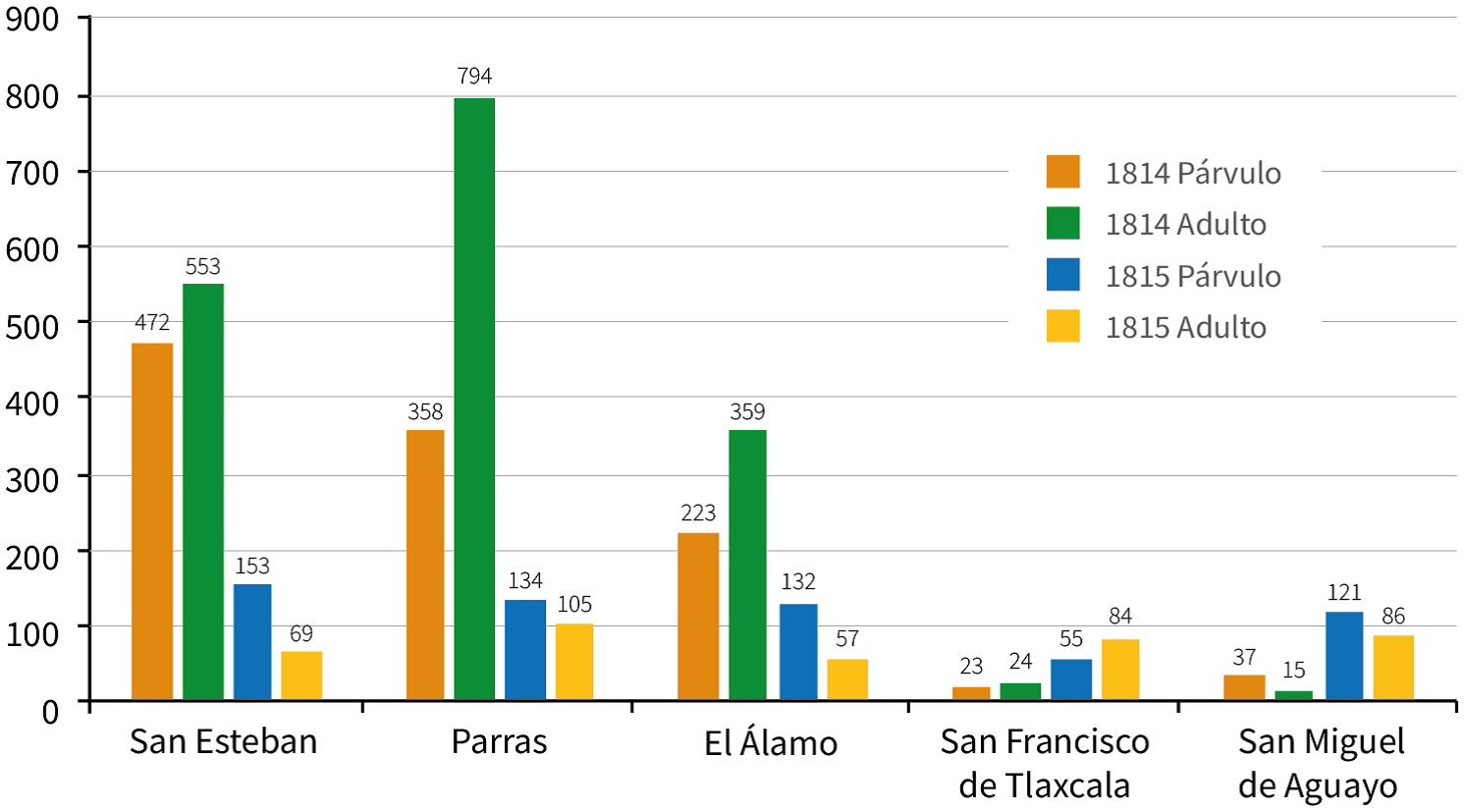

La evolución de los entierros de las parroquias de San Francisco de Tlaxcala, San Miguel de Aguayo, Santiago del Álamo, San Esteban y Santa María de las Parras pone en evidencia que hubo dos momentos de incremento en el número de las defunciones: 1814 y 18158 (véase figura 2). Durante esos años se manifestaron las epidemias de fiebres o tifo y viruela. La primera es considerada una de las más mortíferas que se hayan registrado, en comparación con otras enfermedades como la viruela o el sarampión, que azotaron a la población del noreste virreinal. Esta epidemia, al afectar en gran medida a los adultos, que eran el grupo económicamente activo y reproductivo, representó una alteración en el crecimiento demográfico de los cinco pueblos tlaxcaltecas.

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de entierros de las parroquias de San Esteban, Santa María de las Parras, Santiago de Apóstol, San Miguel de Aguayo y San Francisco de Tlaxcala, consultados en FS (APSE, AE, libros 4 y 5: 1807-1823; APSM, AE, libros 13-14: 1810-1822; APSJA, AE, libro 2: 1807-1824; APSMA, AE, libro 2: 1760-1819; APSFT, AE, libro 2: 1786-1823).

Figura 2 Evolución anual de los entierros en las parroquias de San Francisco de Tlaxcala, San Miguel de Aguayo, San Esteban, San José del Álamo y Santa María de las Parras, 1809-1819

Como se mencionó, la aparición de la epidemia de fiebres o tifo en el noreste virreinal ocasionó un considerable incremento en los entierros de 1814 y 1815. Al final de ambos años, hubo un saldo de 189 decesos consignados en la parroquia de San Francisco de Tlaxcala; 262 en San Miguel de Aguayo; 771 en Santiago del Álamo; 1 252 en San Esteban; y 1 407 en Santa María de las Parras. En las figuras 2 y 3 se observa un aumento de las defunciones en las cinco parroquias; las más afectadas, numéricamente hablando, fueron las de San Esteban y Santa María de las Parras. Ambas contaban con una feligresía mucho mayor que las de Santiago del Álamo, San Francisco de Tlaxcala y San Miguel de Aguayo. Tanto en la de San Esteban como en la del Álamo, la enfermedad produjo un aumento en el número de defunciones a partir de mayo de 1814, a diferencia de Parras, donde comenzó a sentirse desde junio, cuando la cifra de muertes se duplicó con respecto al mes anterior. En San Esteban y Álamo se observa una disminución en los entierros en los meses de agosto y septiembre, respectivamente. En el caso de Parras, los entierros comenzaron a elevarse desde el arribo de la enfermedad hasta septiembre, cuando alcanzó su punto más alto. En cambio, en la parroquia del Álamo las defunciones llegaron a tener un alza en octubre. En el mes de noviembre, la tendencia en las tres parroquias empezó a descender y se prolongó hasta febrero de 1815, mes en el que al parecer la epidemia comenzó a ceder. No obstante, en abril y mayo de 1815 se observa un incremento en la cantidad de entierros. Esto debido a que la población se vio afectada por una epidemia de viruela, la cual atacó a un buen número de párvulos.

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de entierros de las parroquias de San Esteban, Santa María de las Parras y Santiago de Apóstol, consultados en FS (APSE, AE, libros 4 y 5: 1807-1823; APSM, AE, libros 13-14: 1810-1822; APSJA, AE, libro 2: 1807-1824).

Figura 3 Evolución mensual de los entierros en las parroquias de San Esteban, San José del Álamo y Santa María de las Parras, 1814-1815

En comparación con los casos anteriores, en la parroquia de San Francisco de Tlaxcala la enfermedad empezó a causar estragos durante el mes de noviembre de 1814 y se alargó hasta marzo de 1815. En la figura 4 se observa que la epidemia llegó a su auge en enero, cuando la cifra de entierros se triplicó con respecto al mes anterior. En ese mes se registraron 58 defunciones, 16 de párvulos (27,5 %) y 42 de adultos (72,5 %). Por último, en la parroquia de San Miguel de Aguayo las primeras víctimas comenzaron a fallecer a partir de abril de 1815, y en octubre de ese mismo año se aprecia que el número de entierros disminuye poco más del 80 % con respecto al mes anterior. En mayo se observa un descenso en las defunciones, para luego volver a incrementarse a lo largo de junio y julio, lo cual se puede explicar porque durante esos meses también se presentó la epidemia de viruela, que cobró la vida de al menos 47 personas. Lamentablemente, en el caso de San Francisco de Tlaxcala no se cuenta con la causa de muerte y por ello se desconoce cuál fue el impacto de la epidemia de fiebres (tifo) o de viruela; sin embargo, se infiere que, al igual que en San Miguel de Aguayo, ambas enfermedades hicieron su aparición casi al mismo tiempo.

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de entierros de la parroquia de San Miguel de Aguayo y San Francisco de Tlaxcala, consultados en FS (APSMA, AE, libro 2: 1760-1819; APSFT, AE, libro 2: 1786-1823).

Figura 4 Evolución mensual de los entierros en las parroquias de San Francisco de Tlaxcala y San Miguel de Aguayo, 1814-1815

En la figura 5 se muestra que, en San Esteban, Parras y El Álamo, la epidemia de 1814 produjo una mayor mortandad entre los adultos y una menor en los párvulos. Para 1815, el número de muertes de adultos disminuyó, en tanto que las muertes de infantes aumentaron como consecuencia de la epidemia de viruela que se presentó en ese año. En cambio, en San Francisco de Tlaxcala y San Miguel de Aguayo, donde las dos epidemias se manifestaron durante 1815, se observan diferencias en ambas edades. En la primera, las muertes de adultos sobrepasaron las de párvulos, en contraposición a la segunda, en la cual el número de óbitos de adultos fue menor que el de los infantes. En esta última, los adultos fueron afectados entre febrero y julio, meses en los que pudo llegar la epidemia de tifo, y los párvulos entre junio y julio, periodo en el que se registró la viruela como causa de muerte. También es posible explicar estas variaciones en la proporción de muertes en ambas edades debido a un posible subregistro en el caso de los párvulos, lo cual era muy común cuando se presentaba una epidemia (Torres 199).

Fuente: elaboración propia a partir de las partidas de entierros conservadas en las parroquias de los lugares mencionados, consultadas en FS.

Figura 5 Número de entierros por edad, 1814-1815

Para medir la intensidad de la epidemia de fiebres o tifo en las cinco parroquias analizadas se recurrió al índice de intensidad de Del Panta-Livi Bacci9 y al multiplicador. El segundo se obtiene al medir las veces que la mortalidad crece con respecto a los dos años anteriores (González, Mestizaje 105). En el primero se toman como punto de referencia los diez años que rodean a la crisis epidémica; luego, se eliminan los dos de mayor y menor intensidad, para no ocasionar una distorsión con respecto a la afectación de epidemias o sequías, subregistros u otros factores, como la movilidad o las migraciones temporales (Talavera 135). Posteriormente, se suman los datos restantes y se extrae el promedio. Por último, se divide el número de defunciones del año de crisis entre el promedio obtenido con anterioridad. Cuando el dato obtenido se encuentra entre 1,5 y 2,5, es decir, si es mayor al número de entierros considerado “normal”, se trata de una crisis menor. Una crisis media es cuando el resultado arrojado está entre 2,5 y 3,5. En cambio, al superar cuatro veces la mortalidad “normal”, se trata de una gran crisis (Talavera 135). Este medidor es conveniente para precisar la incidencia de una epidemia si no se cuenta con un padrón de habitantes y resulta imposible establecer comparaciones con la cantidad de población y las fuentes parroquiales, tal como sucede con las parroquias de San Francisco de Tlaxcala, San Miguel de Aguayo, San Esteban, Santa María de las Parras y Santiago del Álamo (Lara 174 y 175).

Tabla 1 Crisis de mortalidad con la fórmula del Panta Livi-Bacci, 1814 y 1815

| Parroquia | 1814 | Crisis | 1815 | Crisis |

|---|---|---|---|---|

| San Esteban | 8,7 | Gran crisis | 2,02 | Menor |

| Santa María de las Parras | 5,5 | Gran crisis | 1,2 | Menor |

| Santiago del Álamo | 7,1 | Gran crisis | 2,6 | Media |

| San Francisco de Tlaxcala | 2,6 | Media | 7,9 | Gran crisis |

| San Miguel de Aguayo | 1,2 | Menor | 4.4 | Gran crisis |

| Linares | 1,2 | Menor | 1,6 | Menor |

Fuente: elaboración propia a partir de las partidas de entierros conservadas en las parroquias de los lugares mencionados, consultadas en FS y en García 243.

De acuerdo con el método de Panta-Livi Bacci, la epidemia ocasionó un índice de 8,7 en la parroquia de San Esteban; 5,5 en Santa María de las Parras y 7,1 en Santiago del Álamo. Se observa que en las tres parroquias la enfermedad produjo grandes crisis, en contraste con la epidemia de viruela de 1815, que llegó a ocasionar crisis menores en San Esteban y Parras. En Álamo se encontró una media, a pesar de que en ese momento ya se había introducido la variolización o vacunación. En cambio, en las parroquias de San Francisco de Tlaxcala y San Miguel de Aguayo, como se mencionó, la epidemia de fiebres y la de viruela llegaron a manifestarse en mayor medida en 1815. En la tabla 1 se observa que en ese año la enfermedad produjo un índice de 7,9 en la jurisdicción parroquial de San Francisco de Tlaxcala y de 4,4 en San Miguel de Aguayo. Esto, al igual que en los otros tres casos de estudio, representó que en ambas parroquias hubo grandes crisis.

Tabla 2 Crisis de mortalidad con el método del multiplicador, 1814 y 1815

| Parroquia | 1814 | 1815 |

|---|---|---|

| San Esteban | 7,8 | 1,7 |

| Santa María de las Parras | 5,1 | 1,1 |

| Santiago del Álamo | 6,5 | 2,3 |

| San Francisco de Tlaxcala | 2,8 | 8,2 |

| San Miguel de Aguayo | 1,1 | 4,4 |

| Linares | 1,7 | 1,7 |

Fuente: elaboración propia a partir de las partidas de entierros conservadas en las parroquias de los lugares mencionados, consultadas en FS y García 243.

Los datos arrojados por el medidor de Del Panta-Livi Bacci no difieren de los obtenidos con el multiplicador. En las tablas 1 y 2 se observa que, tanto con la fórmula de Del Panta-Livi Bacci como con el factor multiplicador, las parroquias tlaxcaltecas de la provincia de Coahuila y Nuevo Reino de León fueron las más afectadas. Al comparar los resultados de los casos analizados con la parroquia de Linares, en Nuevo Reino de León, se encontró que el número de entierros no llegó a duplicarse. Esto mismo ocurrió en otros casos del noreste, como las villas de Monterrey, El Pilón (hoy Montemorelos, Nuevo León) y Santa María de Aguayo (en la actualidad, Ciudad Victoria Tamaulipas), donde la epidemia ni siquiera duplicó el número de decesos con respecto al promedio de los dos años anteriores10.

Por último, con los métodos cuantitativos utilizados se observa que los pueblos de indios tlaxcaltecas, incluso el de San Miguel de Aguayo que no se encontraba cerca de los caminos transversales, tuvieron una mayor incidencia durante el tiempo en crisis. Se desconocen los factores que pudieron haber influido para que la enfermedad hubiera llegado con tal intensidad a dichos asentamientos. Existe la posibilidad de que los párrocos y sus ayudantes hayan registrado mejor las defunciones, a diferencia de otras parroquias de la región noreste. Se deja de lado el aspecto de la no inmunidad de los indios, debido a que los indios tlaxcaltecas ya habían presenciado otras epidemias; sin embargo, se infiere que pudo haber sido por la dinámica interna de cada uno de los asentamientos. El patético escenario sociodemográfico de epidemias como esta se ve aún más nítido si el análisis se enfoca en las familias, como se ve a continuación.

Consecuencias en las familias: el caso de San Esteban

Las epidemias fueron fenómenos extraordinarios en la vida cotidiana de la sociedad virreinal. Algunas enfermedades epidémicas llegaron a causar una gran mortandad entre la población adulta, considerada cabeza de la familia11. Por ejemplo, enfermedades como el matlazahuatl y el tifo ocasionaron la muerte de alguno o de los dos padres de familia. En la época, la muerte de uno o ambos progenitores implicaba la desintegración familiar, sobre todo si esto ocurría entre las familias nucleares (González, “Consecuencias” 16). En este apartado se analiza el caso particular de San Esteban, donde fallecieron 403 (39,2 %) adultos casados en 1814. La muerte de los padres y las madres hacía que una gran cantidad de niños quedaran huérfanos, y estos tenían que adaptarse a nuevos cambios en su vida. Es posible que la mayoría de los niños hayan sido reubicados en la casa de algún hermano/a, tío/a y abuelo/a (parientes directos) o padrinos/madrinas de bautismo (parientes inmediatos), como se ha apuntado para el caso de Yucatán en relación con el cólera morbus de 1833 (Malvido y Peniche 144-147).

Para analizar el impacto que tuvieron las epidemias de 1814-1815 en las familias, se capturaron 1 252 partidas de entierro de la parroquia de San Esteban. Para agrupar a los miembros que pertenecieron a una misma familia fue indispensable insertar los datos en bases nominativas12. Se logró agrupar a 448 (35,7 %) personas en 211 familias nucleares. Esto quiere decir que los difuntos fueron esposos, padres, hijos y hermanos. En la tabla 3 se muestra que en la parroquia de San Esteban, en el 79,2 % (167) de las familias fallecieron dos miembros; en el 17,4 % (36), tres; en el 1,7 % (4), cuatro, y en otro 1,7 % (4), cinco de sus integrantes. Estos resultados, vistos según el lugar de residencia, muestran que el barrio de Santa Ana, uno de los más habitados del pueblo de San Esteban, fue el más afectado. Allí, seis familias llegaron a perder hasta a cuatro de sus miembros, en comparación con los barrios de Purificación, San Esteban y Concepción, en los cuales se observa que el número de familias que perdieron a tres de sus integrantes rondó entre siete y doce.

Tabla 3 Lugar de residencia y número de miembros fallecidos por familia en la parroquia de San Esteban en 1814

| Lugar | Dos | % | Tres | % | Cuatro | % | Cinco | % |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| San Esteban | 31 | 14,7 | 8 | 3,9 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |

| Santa Ana | 44 | 20,9 | 2 | 0,9 | 2 | 0,9 | 2 | 0,9 |

| Concepción | 20 | 9,5 | 12 | 5,8 | 1 | 0,4 | - | - |

| Purificación | 30 | 14,2 | 7 | 3,5 | - | - | 1 | 0,4 |

| San Buenaventura | 18 | 8,5 | 6 | 2,9 | - | - | - | - |

| Otros | 24 | 11,4 | 1 | 0,4 | - | - | - | - |

| Total | 167 | 79,2 | 36 | 17,4 | 4 | 1,7 | 4 | 1,7 |

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de entierros de la parroquia de San Esteban, consultados en FS (APSE, AE, libros 4 y 5: 1807-1823).

Del total de los entierros de adultos en la parroquia de San Esteban en 1814, 441 personas eran casadas. De este número se encontró que hubo 19 (8,6 %) parejas de esposos que fallecieron a lo largo de la epidemia (tabla 4). Por lugar de residencia, los barrios de San Esteban y Santa Ana, los más poblados del pueblo, fueron donde la enfermedad se ensañó más con ambos padres de familia.

Tabla 4 Lugar de residencia de los adultos casados y las parejas de esposos que fallecieron en la parroquia de San Esteban en 1814

| Lugar | Uno | % | Ambos | % |

|---|---|---|---|---|

| San Esteban | 59 | 13,4 | 7 | 3,2 |

| Santa Ana | 104 | 23,6 | 3 | 1,3 |

| Concepción | 47 | 10,7 | 5 | 2,3 |

| Purificación | 48 | 10,9 | - | - |

| San Buenaventura | 33 | 7,5 | 2 | 0,9 |

| Otros | 112 | 25,3 | 2 | 0,9 |

| Total | 403 | 91,4 | 19 | 8,6 |

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de entierros de la parroquia de San Esteban, consultados en FS (APSE, AE, libros 4 y 5: 1807-1823).

La muerte de uno o ambos padres representaba la desarticulación del orden social establecido dentro de la unidad familiar. En este apartado solo se presentan los casos de algunas familias, los cuales permiten mostrar la incidencia que tuvo la epidemia de tifo dentro de sus hogares. Hubo algunos en los que solo llegó a fallecer un miembro de la familia. Por ejemplo, María Juana Perfecta, de 16 años y originaria del barrio de San Buenaventura, y Pedro Cesario, de 38 años, se casaron en junio de 1813 (APSE, AE, 4: 1798-1819). Pedro Cesario había perdido a su primera esposa, Juana Bárbara. En los libros de matrimonio de la parroquia de San Esteban no se localizó la partida de casamiento de esta pareja. Es posible que Pedro Cesario haya llegado a establecerse, con la autorización del cabildo, en el pueblo años atrás. El matrimonio entre María Juana Perfecta y Pedro Cesario no duró mucho, pues la esposa falleció a causa de la enfermedad el 13 de julio de 1814 (APSE, AE, 4-5: 1807-1823).

En otros casos, algunas familias llegaron a perder a dos o más de sus miembros. Fue lo que ocurrió con Nicolás Ambrosio Cazares, originario del barrio de Santa Ana, y María Bernarda Fuentes, del barrio de Concepción, quienes contrajeron nupcias en diciembre de 1806 (APSE, AE, 4: 1798-1819). El vector causante del tifo logró entrar a la familia Cazares Fuentes, posiblemente, a principios del mes de julio de 1814. El día 28 de ese mes, la enfermedad le quitó la vida a Nicolás, a María Bernarda y a su hijo José Crisanto, quizás con una diferencia de unas cuantas horas. Tan solo unas semanas después, el 13 de octubre, cuando la epidemia se encontraba en pleno pico, falleció María Dorotea, hija de Nicolás Ambrosio y Bernarda Fuentes (APSE, AE, 4-5: 1807-1823). En cada una de estas partidas, el párroco asentó como la causa de muerte la “fiebre”, síntoma principal de la enfermedad de tifo.

También se encontró que algunos infantes llegaron a morir un año después de perder a sus padres. Por ejemplo, José Ventura Carbajal, originario del barrio de Concepción, y María Martina, del barrio de La Candelaria, unieron sus vidas en agosto de 1807 (APSE, AE, 4: 1798-1819). El duelo de esta pareja inició el 8 de julio de 1814, día en el que su hijo Gregorio falleció de “fiebre”. Cuatro días después (12 de julio), José Ventura cayó muerto a causa de la misma enfermedad. En poco más de un mes, la muerte volvió a visitar a esta familia. María Martina pereció el 27 de agosto y dejó huérfana a la que posiblemente era la única hija que le quedaba viva. No pasó ni un año cuando la párvula Juliana Carbajal fue sepultada, el 27 de mayo de 1815 (APSE, AE, 4-5: 1807-1823). En la partida de entierro, el párroco consignó que murió a causa de “fiebre”; sin embargo, se infiere que pudo ser como consecuencia de la viruela. Esta epidemia llegó a tener su apogeo en la parroquia de San Esteban durante el mes de mayo de 1815.

Mediante el análisis demográfico de la epidemia de tifo de 1814, se pudo observar cómo se vieron afectadas por ella algunas familias de las parroquias de San Esteban. Las familias en las que llegaron a fallecer alguno o los dos padres fueron muchas. Esto implicó la desestabilización del orden social que existe en el entorno familiar. En este sentido, es probable que los padres o las madres de familia que perdieron a su cónyuge durante la epidemia buscaran casarse de inmediato con el fin de encontrar a una madre/padre sustituto para sus hijos huérfanos y así lograr recuperar, nuevamente, la articulación de la familia.

Conclusiones

Las fiebres o tifo de 1814-1815 fueron una de las últimas grandes epidemias cuya ruta de propagación fue el camino real de Tierra Adentro en dirección a la ciudad de México hacia el septentrión, con un paso por dos caminos transversales: el que se desprendía de Fresnillo y pasaba por Mazapil hasta llegar a Saltillo y San Esteban, y el que estaba a la altura del real de Cuencamé y atravesaba toda la laguna, con un paso por los pueblos de indios de El Álamo (Viesca) y Parras, hasta llegar a Saltillo y San Esteban. De ahí hubo tal vez dos rutas distintas para llegar a los pueblos de Santiago de Coahuila y San Miguel de Aguayo. En este sentido, Saltillo y San Esteban desempeñaron un papel protagónico en la dispersión de la enfermedad por estar ubicados en un punto estratégico del noreste.

Esta epidemia fue la última de su magnitud que asoló a la población novohispana antes de la Independencia, porque la viruela de 1815 no fue tan grave. En este sentido, los medidores de Del Panta Livi Bacci y el multiplicador destacan que se trató de una “gran crisis”. La crudeza de esta epidemia solo se reflejó en los pueblos de indios estudiados, ya que otros casos del propio noreste novohispano no tuvieron dicha intensidad. Esto se debe posiblemente a que hubo un registro más detallado en las parroquias con pueblos de indios tlaxcaltecas que en los otros, con la finalidad de usarlo como herramienta política para solicitar a las autoridades exenciones en sus obligaciones de resguardar las fronteras u otras prerrogativas, aunque hasta el momento no se han encontrado testimonios al respecto, por lo que queda pendiente comprobar dicha aseveración. El panorama desolador de epidemias como esta se hace patente cuando el análisis se enfoca en las familias mediante el método nominativo o de reconstrucción parcial de las familias.

Finalmente, esta epidemia constituyó un factor que agravó la ya de por sí precaria situación de los pueblos de indios tlaxcaltecas, además de favorecer la disolución de todos los pueblos filiales de San Esteban. Este último, a pesar de padecer los horrores de la epidemia, logró extender su vida como entidad tlaxcalteca por lo menos hasta 1834, cuando tal vez otra epidemia (la del cólera de 1833) marcó el principio de su fin y fue disuelto para convertirse en parte de la actual ciudad de Saltillo.