Introducción

En los últimos siglos del periodo prehispánico y las primeras décadas del dominio colonial, la porción septentrional de los Andes orientales de Colombia fue habitada por múltiples grupos humanos de filiación lingüística chibcha. Aquellas comunidades, organizadas en cacicazgos, presentaban una amplia diversidad en sus estructuras sociales, sus trayectorias de cambio y en la escala de sus asentamientos (Langebaek, Los muiscas 168). La heterogeneidad cultural, manifiesta en el registro material, concuerda con las características bióticas y abióticas del territorio, marcadas por la presencia de distintos nichos ecológicos y unidades fisiográficas, así como por un amplio espectro climático sustentado en pisos térmicos diferenciados.

Estas características se hacen evidentes en la frontera entre el altiplano cundiboyacense y el macizo de Santander que, de acuerdo con los antecedentes de investigación, constituyó un límite cultural entre las poblaciones pretéritas de la región (Pérez, Arqueología 75). Los estudios en esta zona argumentan que, en el periodo prehispánico tardío y las décadas posteriores a la Conquista, la altiplanicie fue ocupada por grupos indígenas denominados muyscas2, mientras el territorio santandereano estuvo habitado por colectivos clasificados como guanes.

La distinción entre estos dos grupos humanos, y su asociación con espacios físicos delimitados, se pone de manifiesto en los trabajos arqueológicos llevados a cabo desde la primera mitad del siglo XX (Falchetti y Plazas 39). Aquellas investigaciones estaban fundamentadas en un paradigma histórico-cultural enfocado en la descripción preliminar de la materialidad presente en cada locación, la generación de tipologías cerámicas y su adscripción a regiones concretas (Dussán y Martínez 13). Estos análisis se sustentaron en la lectura de crónicas del periodo colonial, en las que se anota la diferenciación entre los denominados muyscas y guanes. Décadas más tarde, dichas comunidades serían conceptualizadas como etnias, con atributos característicos (Langebaek, Mercados 25). De esta manera, las sociedades del altiplano cundiboyacense se identificarían por su alto grado de jerarquización e integración política, en contraste con las del territorio santandereano (Cadavid y Morales 58). Estudios en esta línea se han centrado en la documentación de rasgos lingüísticos diagnósticos, cuya distribución permitiría trazar los límites entre estos colectivos (Corredor 493). No obstante, sus resultados no han sido concluyentes y el debate en esta materia persiste hasta la actualidad.

Se han propuesto distintas unidades fisiográficas que presuntamente servían como límites culturales. Se ha planteado que los páramos de Guantivá, la Rusia y el cañón del Chicamocha demarcaban la frontera septentrional entre ambos grupos, mientras los afluentes hídricos presentes en la cuenca media del río Suárez habrían constituido un lindero meridional (Pérez, “Procesos” 49). Esta clasificación concuerda con el ordenamiento político-administrativo vigente y la división entre los actuales departamentos de Boyacá y Santander. Otros investigadores han argumentado que el poblamiento guane se restringía al macizo santandereano y estaba circunscrito por las vertientes de la Mesa de los Santos (Arenas 41). De acuerdo con este modelo, los habitantes de esta zona experimentaban una identidad particular, y se diferenciaban de sus vecinos por la vestimenta, las prácticas rituales y demás costumbres descritas por los conquistadores.

Algunos autores, por su parte, han destacado el carácter difuso de las fronteras entre los nativos, al considerar que la organización comunitaria se sustentaba en el dominio de los sujetos, más que en el control territorial (Gamboa, El cacicazgo 58). Esta hipótesis concuerda con los datos obtenidos por trabajos arqueológicos, genéticos y etnológicos, que sugieren la ausencia de límites estáticos. Por ejemplo, se ha señalado la continuidad de atributos iconográficos en la alfarería de los Andes orientales, a partir del análisis de piezas halladas en el norte del altiplano y el sur de Santander (Boadaet al. 159). A su vez, se ha registrado una constante interacción entre las sociedades de ambas zonas, manifiesta en el intercambio genético (Casaset al. 647). Finalmente, las aproximaciones etnográficas han planteado que las poblaciones andinas constituían grupos diferenciados, cuyo sentido de la alteridad se fundamentaba en aspectos de orden material, ritual y productivo. No obstante, mantenían una estructura de pensamiento unificada, que los cohesionaba como parte de una misma etnia (Osborn 18). Lo anterior indicaría una diversidad cultural considerable, en contraste con los modelos tradicionales.

En síntesis, las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas desarrolladas en esta porción de los Andes orientales se han centrado en explorar la distribución espacial de las comunidades nativas y definir sus fronteras. Este enfoque ha trascendido y la noción de dos grupos diferenciados ha arraigado en el imaginario colectivo. Y si bien algunos estudios han problematizado la noción de área cultural, con el argumento de la diversidad existente en el territorio, no se han hecho investigaciones sistemáticas centradas en caracterizar la variabilidad social. Lo anterior, sumado al carácter paradigmático de las narrativas generadas por los cronistas, ha repercutido en la vigencia del esquema biétnico.

De acuerdo con lo señalado en las líneas precedentes, este trabajo tiene como objetivo debatir aquel modelo y replantear las propuestas interpretativas sobre los límites culturales en esta porción de los Andes orientales para el periodo prehispánico tardío y la época del contacto (siglos XI-XVI d. C.). A tal efecto, se discuten las dinámicas de interacción experimentadas por los nativos, por medio de la comparación del material arqueológico hallado en las cuencas y los valles interandinos del altiplano cundiboyacense y el macizo de Santander. Específicamente, se aborda la variabilidad estilística de la alfarería empleada en rituales funerarios, cuyo carácter simbólico y comunicativo da cuenta de la identidad de los agentes del pasado. Estos datos son contrastados con las descripciones sobre los indios radicados en este territorio llevadas a cabo en el periodo colonial. El análisis crítico de aquellas narrativas permite deconstruir las nociones tradicionales sobre la distribución de grupos étnicos en la región, así como visibilizar el sesgo occidental en el que se fundamentan.

Fundamentos teóricos para el análisis de las fronteras culturales

Las fronteras pueden ser conceptualizadas como espacios socialmente constituidos, derivados del contacto entre colectivos yuxtapuestos, mutuamente diferenciados. Se trata de constructos culturales que varían en términos sincrónicos y se transforman a lo largo del tiempo (Barth 16). Su configuración obedece a factores ideológicos y político-económicos, asociados a los mecanismos de integración y exclusión diseñados por las comunidades. Las relaciones entre grupos con conductas y códigos simbólicos distintivos se plasman en el territorio, lo que determina la reproducción de aquellos límites. Estos se manifiestan en múltiples escalas, de acuerdo con las esferas de interacción en las que las poblaciones se desenvuelven.

Un concepto relevante, con referencia al estudio de las fronteras, es el de etnicidad. Esta se entiende como una forma de identidad grupal que se fundamenta en la percepción de las diferencias culturales y repercute en la construcción de la alteridad y la significación del territorio (Jones 15). El establecimiento de las etnias y de sus respectivos límites se ha explicado desde distintos modelos interpretativos. Un primer esquema, fundamentado en el constructivismo estructuralista, plantea que su origen se relaciona con la ejecución continua de dinámicas productivas por parte de comunidades de práctica con marcos ideológicos particulares (Capdevielle 35). Estos colectivos mantienen una identidad en forma de habitus, como resultado de la transmisión de saberes y la naturalización de experiencias compartidas.

Otros teorizan que la construcción de la alteridad se articula con las tensiones político-económicas existentes en escenarios marcados por la competencia. De acuerdo con esta hipótesis, la etnicidad emerge y es instrumentalizada por colectivos que desean negociar su rol dentro de la comunidad. Esta, por tanto, presenta una naturaleza activa, y se remarca con el fin de reproducir esquemas clasificatorios orientados a la exclusión, la imitación o la resistencia (Hall 29). En las sociedades no occidentales, lo anterior se desenvuelve en escenarios de carácter ritual, marcados por la manipulación simbólica y discursiva (Puddu 23). Entonces, en locaciones caracterizadas por la integración multicultural, las poblaciones se subjetivan y constituyen etnias diferenciadas. Estas dinámicas se plasman en el espacio y dan origen a las zonas fronterizas.

El estudio de las fronteras étnicas ha repercutido en la proliferación de múltiples corrientes teórico-metodológicas que pueden sintetizarse en dos categorías principales. Por un lado, destaca una postura subjetivista, que propone una caracterización de los límites, en atención a la perspectiva de los agentes y en consideración de sus percepciones sobre la diversidad social. Esta se ampara en un enfoque emic, en cuanto privilegia las lógicas de los actores analizados. Por otra parte, se encuentra una aproximación objetivista, que se centra en explorar la distribución espaciotemporal de diacríticos diferenciados. Esta se sustenta en una aproximación etic, pues implica un ejercicio de clasificación externo, basado en la visión de los investigadores y sus apreciaciones sobre la variabilidad cultural (Gómez 7-8). En este ámbito se encuentran aquellos análisis centrados en la distinción de las comunidades, mediante atributos discretos como la vestimenta, las costumbres o la lengua, que a priori darían cuenta de una identidad concreta.

La caracterización de los límites entre las poblaciones pretéritas del territorio andino puede llevarse a cabo por medio de dos líneas de evidencia. Por un lado, se encuentra la variabilidad artefactual, cuyos atributos físicos y contextuales dan cuenta de las prácticas realizadas por cada comunidad. Esta es relevante, en cuanto permite explorar las dinámicas de interacción llevadas a cabo en los siglos previos a la Conquista, desde las experiencias de los nativos. Por otra parte, están las fuentes históricas, entre las que destacan las crónicas y los documentos jurídico-administrativos. En estos escritos, posteriores al siglo XVI, se describen múltiples naciones de indios, con sus respectivos etnónimos, rasgos culturales y áreas de ocupación, todo esto desde la perspectiva de los colonizadores.

Existen ciertas particularidades relacionadas con el estudio de aquellas líneas de evidencia, pues cada una permite analizar las fronteras desde distintos enfoques. La materialidad puede entenderse como una expresión simbólica y una manifestación de las dinámicas experimentadas por las comunidades pretéritas (Tilley 188). Debido a esto, es susceptible de interpretarse desde una aproximación subjetivista. Lo anterior se refleja en la cerámica asociada a contextos funerarios, manipulada por los agentes con el objetivo de negociar su identidad en el marco de actividades de índole ritual. El estilo de dichos objetos da cuenta de la etnicidad en múltiples dimensiones (Wobst 7). Las características tecnológicas son un vestigio de las prácticas productivas cotidianas, como también de los conocimientos vinculados a la elaboración de los objetos (Sackett 267). Los atributos morfodecorativos, así como su configuración iconográfica, presentan una naturaleza emblemática, lo cual quiere decir que se exhiben de manera activa con el fin de remarcar la diferenciación social (Wiessner 257). Por consiguiente, explorar la variabilidad estilística de estos artefactos y su distribución a escala regional constituye un medio para la investigación de los límites culturales, en atención a la óptica de los actores del pasado.

En contraste, las fuentes escritas presentan testimonios elaborados por los europeos, con una intencionalidad explícita o tácita que determina la naturaleza de las narraciones. En el caso de las crónicas, factores como la formación religiosa de los autores, sus motivaciones políticas o la censura emitida por las autoridades hispánicas incidieron en las descripciones sobre los nativos. Es similar el caso de los documentos de archivo, elaborados bajo los esquemas de la Corona y atravesados por los intereses imperantes en su contexto de producción. En estas obras, las fronteras se conciben bajo criterios político-administrativos, al tratarse de áreas cuya extensión dependía, principalmente, de factores jurisdiccionales (Pacheco 19). Su lectura, más que arrojar luces sobre la etnicidad de los indígenas, permite analizar las visiones de los conquistadores en torno a la diversidad existente en el territorio.

En atención a lo señalado en el párrafo anterior, resulta pertinente llevar a cabo un análisis holístico, en el que se compare la variabilidad del registro material y las descripciones aportadas por las fuentes escritas. Este ejercicio permite explorar las fronteras culturales desde múltiples dimensiones, pues implica contrastar las pautas de interacción experimentadas por los nativos con su percepción por parte de los colonizadores. Adicionalmente, y con referencia al conocimiento actual sobre la identidad indígena en los Andes orientales, dicha aproximación contribuye a la discusión de aquellos modelos paradigmáticos, así como a la deconstrucción de los imaginarios sobre la distribución de los dos grupos étnicos planteados.

Fronteras culturales en el periodo tardío: una visión desde el estilo cerámico

En el periodo prehispánico tardío (siglos XI-XVI d. C.), los pobladores de los Andes orientales experimentaron constantes dinámicas de interacción regional. Los procesos de orden político-económico se asociaron a la construcción de vínculos que suscitaron el intercambio cultural (Langebaek, Noticias 187). La complejidad de estos fenómenos derivó en la configuración de fronteras discontinuas, cuya extensión varió en múltiples escalas. La materialidad evidencia una amplia diversidad étnica, pues el territorio fue ocupado por colectivos con una identidad particular, circunscritos a valles o cuencas específicas. No obstante, la diferenciación no era absoluta, pues ciertas comunidades estaban cohesionadas por marcos ideológicos generalizados, plasmados en estructuras semióticas reconocibles.

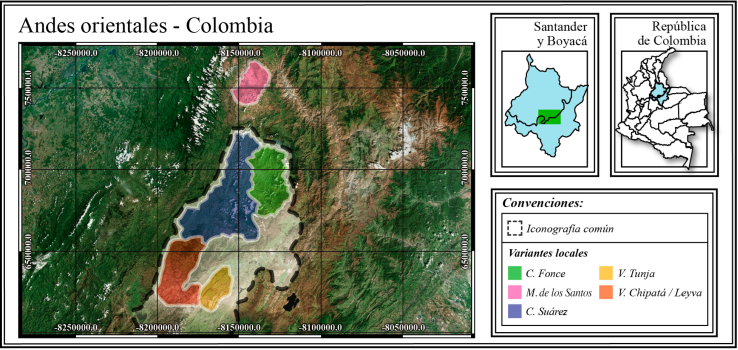

La información sobre las fronteras en el periodo tardío se ha obtenido en el marco de estudios centrados en caracterizar la variabilidad estilística de la cerámica funeraria. Estas investigaciones han comparado la producción alfarera de los Andes orientales, con el fin de interpretar las dinámicas de interacción y la identidad de sus artífices (Colorado 38). Los datos discutidos en esta sección corresponden al análisis de 825 objetos que reposan en casas de la cultura, colecciones privadas, laboratorios y museos de la región. Una parte de este material ha sido hallada en el marco de proyectos arqueológicos y trabajos de salvamento. Sin embargo, la mayoría carece de un contexto detallado, pues se ha recuperado tras el expolio de sitios de enterramiento por parte de la población rural. No obstante, es conocido que proviene de las cuencas y los valles que delimitan el altiplano cundiboyacense y el macizo de Santander, por lo que su abordaje permite evaluar las hipótesis relativas a la distribución de fronteras culturales en la zona (tabla 1).

Tabla 1 Artefactos incluidos en el análisis y su lugar de procedencia

| Región | Área | Cantidad |

|---|---|---|

| Altiplano cundiboyacense | Valle de Tunja | 100 (12,1 %) |

| Altiplano cundiboyacense | Valles de Duitama y Sogamoso | 25 (3 %) |

| Zona de transición | Valles de Chipatá y Leyva | 178 (21,5 %) |

| Territorio santandereano | Cuenca del río Fonce | 100 (12,1 %) |

| Territorio santandereano | Cuenca del río Suárez | 302 (36,6 %) |

| Territorio santandereano | Mesa de los Santos | 120 (14,5 %) |

Fuente: elaboración propia. Cifras tomadas de Colorado 38.

Las piezas incluidas en el estudio fueron seleccionadas de acuerdo con distintos criterios, como la disponibilidad de información sobre el municipio de hallazgo, la presencia de decoración y un estado de conservación que permitiera apreciar sus rasgos estilísticos. Así mismo, se empleó el tipo cerámico como marcador cronológico. Se incluyeron botellones, cántaros, copas, cuencos, jarras, múcuras, ollas y vasos, formas predominantes en los acervos de la región. Cada objeto fue registrado mediante fotografías y se documentaron sus atributos tecnológicos, como la atmósfera de cocción, las inclusiones de la pasta y el tratamiento de la superficie. De igual forma, se anotaron las variaciones morfológicas y los motivos decorativos. Los datos obtenidos fueron procesados por medio de un análisis modal, estadístico e iconográfico, que permitió comparar las características de la alfarería desde un enfoque cuantitativo y cualitativo3.

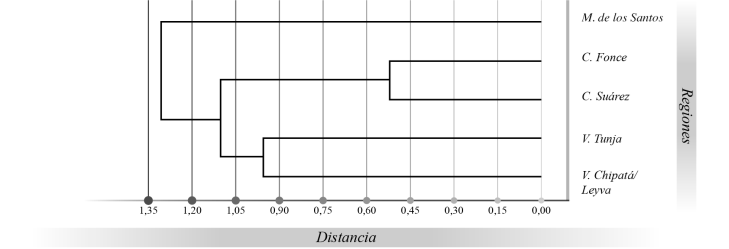

Los cálculos estadísticos evidencian una distinción considerable en los acervos de cada zona, pues, al explorar la variabilidad tecnológica mediante el coeficiente de Brainerd-Robinson, las muestras expresan una similitud promedio de 52,1 %4. Así mismo, al aplicar el método de clúster jerárquico5, se aprecian tendencias diferenciadas en la producción de los objetos. Esto se identifica en la figura 2, cuyo dendograma indica el grado de similitud entre las características técnicas de las vasijas halladas en cada locación, en términos de distancia euclidiana.

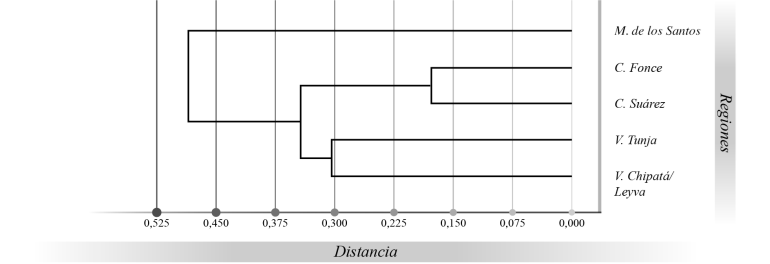

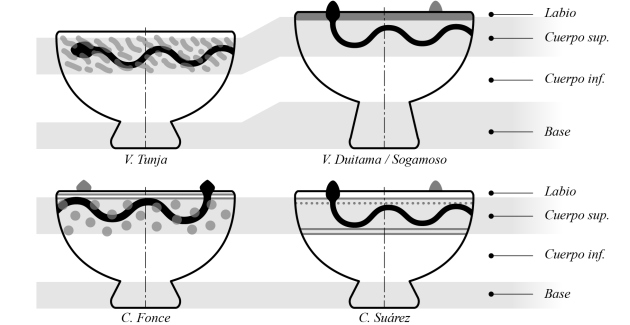

Al comparar las variaciones morfológicas de los objetos se aprecia un patrón similar, que se reafirma con el análisis de los atributos formales presentes en las copas. Estos son los objetos más numerosos, pues comprenden el 48,3 % de la muestra. Al igual que en la tendencia observada tras el estudio de las características tecnológicas, su agrupamiento muestra diferencias considerables en cada locación, al tiempo que da cuenta de relaciones particulares entre las distintas zonas. Por ejemplo, se aprecia una mayor cercanía en las piezas de las cuencas de los ríos Fonce y Suárez, que a su vez están agregadas a los conjuntos de los valles de Chipatá, Leyva y Tunja. Por último, aparecen las vasijas de la Mesa de los Santos, que cuentan con el menor grado de similitud con relación a todas las demás áreas (figura 3).

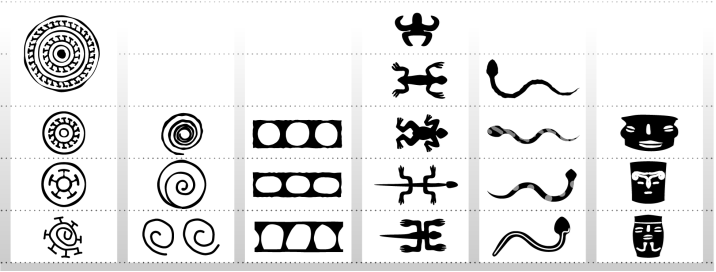

Esta tendencia se observa nuevamente tras el análisis estadístico de los rasgos decorativos. Al compararlos por medio del cálculo del coeficiente de Brainerd-Robinson, se identifica una similitud del 57,3 % entre los distintos conjuntos. Esta cifra disminuye en la Mesa de los Santos, región que expresa una semejanza del 44 % con respecto a las demás locaciones. Así mismo, destaca la presencia de ciertos rasgos decorativos comunes (figura 4), hallados en el altiplano cundiboyacense y en el sur del territorio santandereano. Sin embargo, estos no se encuentran de manera recurrente, pues cuentan con un <12 % de aparición.

El análisis de componentes decorativos llevado a cabo en las piezas que cuentan con motivos comunes permitió identificar estructuras de diseño compartido en gran parte de la región. Estas se fundamentan en la disposición de los elementos iconográficos en porciones específicas de la superficie cerámica, con una geometría que se repite en el espacio. Su distribución abarca el altiplano cundiboyacense y el sur de Santander, y se encuentran ausentes en la Mesa de los Santos, área cuyas piezas presentan un diseño diferenciado. En este ámbito destacan las representaciones figurativas, que han sido interpretadas como expresiones de orden mitológico (Legast 37). Entonces, a pesar de la diversidad estilística y las discontinuidades en la producción alfarera, los pobladores de un extenso territorio tenían un marco semiótico común, vinculado a un sistema de pensamiento generalizado (figura 5).

En suma, los datos estadísticos dan cuenta de la diversidad de la alfarería manipulada por los nativos en el marco de los ritos funerarios. La variabilidad de atributos tecnológicos refleja la existencia de múltiples comunidades de práctica con una identidad particular, basada en la transmisión de saberes asociados a la producción de los objetos. Así mismo, la multiplicidad de atributos morfodecorativos expresa el interés de los agentes por remarcar la diferenciación étnica en cada zona. No obstante, el estudio iconográfico identificó vasijas con una estructura semiótica común y que, a pesar de ser escasas, están distribuidas en la mayor parte de la región. Estas dan cuenta de una ideología compartida que pudo cohesionar a los pobladores de esta porción de los Andes. Además, cabe anotar que la distinción entre los acervos no es absoluta, pues las piezas del altiplano cundiboyacense y el territorio santandereano comparten ciertos rasgos, lo que les ha valido su adscripción al horizonte pintado propio del periodo tardío (Reichel-Dolmatoff 117). Sin embargo, las diferencias estilísticas permiten trazar fronteras entre las cuencas y los valles, que se remarcan en la Mesa de los Santos (figura 6).

El panorama existente en el periodo tardío contrasta con la idea de dos grupos con límites específicos, caracterizados por una materialidad diagnóstica. Incluso, los datos estadísticos indican que la alfarería del altiplano cundiboyacense presenta mayor afinidad con los objetos de las cuencas de los ríos Fonce y Suárez que con las piezas de la Mesa de los Santos. Lo anterior se aparta de la hipótesis tradicional, pues los pobladores de estas últimas tres zonas han sido categorizados como parte de un mismo núcleo guane que difería de los denominados muyscas. En oposición al modelo biétnico, los artefactos expresan una considerable diversidad de colectivos que gozaban de una identidad particular, en una escala reducida. A su vez, refleja la continuidad en los procesos de interacción, así como la presencia de un esquema semiótico común en gran parte del territorio.

Muyscas frente a guanes: una distinción de carácter colonial

En contraste con los datos otorgados por el material arqueológico, los textos coloniales indican que el área de estudio fue ocupada por dos naciones y provincias, asociadas a los denominados indios muyscas y guanes. Estos se encontraban ceñidos a locaciones determinadas y se definían mediante diacríticos culturales específicos. Las crónicas y los documentos jurídico-administrativos tomados como fuentes en la presente investigación contienen descripciones sobre los nativos y sus respectivas fronteras. Además, presentan las clasificaciones sobre los indígenas formuladas por los occidentales, sustentadas en criterios como su lengua o su lugar de procedencia.

Los primeros documentos relativos a este tópico se escribieron en las décadas posteriores al arribo de los españoles a los Andes orientales. En el Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada, elaborado en la primera mitad del siglo XVI, aparece una de las más antiguas descripciones conocidas de los habitantes del altiplano cundiboyacense. Esta obra señala la existencia de múltiples naciones, entre las cuales destaca a los llamados moxcas, que poblaron las tierras frías del Nuevo Reino de Granada. Según el texto, dichos colectivos contrastaban con sus vecinos de tierras cálidas, debido a su disposición y buena hechura, sus rituales, y por la mediana razón de su vida moral y policía (91). Una definición similar se aprecia en el Viaje y descripción de las Indias (1539-1553), crónica escrita por el comerciante florentino Galeotto Cey, en la que relata sus travesías por la porción nororiental del territorio neogranadino. La obra anota que el valle de Tunja, en tiempos prehispánicos, hacía parte de una provincia denominada Bogotá. Era poblada por indios moscas, que eran “gente fea, más ladrones que los gitanos, y grandes combatientes” (133). Estas narrativas evidencian una clasificación fundamentada en las observaciones preliminares de los europeos e influida por esquemas de valoración de tradición occidental.

Las clasificaciones formuladas por los colonizadores, y su relación con la identidad de los nativos, fueron problematizadas en la Recopilación historial, escrita por el franciscano Pedro de Aguado a finales del siglo XVI. Dicha obra menciona que la categoría mosca fue acuñada por los españoles con el fin de distinguir a los indígenas de tierra fría, que estaban circunscritos a los límites de Santafé, Tunja y Vélez y diferían de los habitantes de locaciones adyacentes (129). El vocablo constituyó una deformación de la palabra muesca, que en lengua natural significaría “persona”. No obstante, no se trataba de un autopónimo, pues los nativos no contaban con una denominación general para referirse a sí mismos como un colectivo integrado, y se diferenciaban según su pueblo o patria particular. El planteamiento de una nación mosca sería retomado por Alonso de Medrano, jesuita español que hizo la descripción de los indios, con el fin de destacar la necesidad de reforzar su evangelización (Francis 344). En su texto, argumenta que esta era la principal nación del Nuevo Reino de Granada y que se extendía desde Santafé hasta la provincia de Pamplona.

La primera referencia cronística sobre los pobladores del territorio santandereano y su caracterización como colectivos diferenciados de los habitantes del altiplano se remonta a la última década del siglo XVI. Esta se encuentra en la Historia del Nuevo Reino de Granada, obra que presenta la más antigua descripción sobre los indios guanes. Dicho texto, elaborado por Juan de Castellanos, plantea que aquellas comunidades habitaban en una provincia homónima, y se caracterizaban por su disposición y gallardía; además de ser gente blanca, limpia, curiosa, con rostros aguileños y facciones agraciadas. Se anota que reconocían a un cacique llamado Guanentá como señor supremo, compartían unos mismos ritos, vestimentas, costumbres y lenguaje; y eran dados al aprendizaje del español (Castellanos 308). Estos, a su vez, colindaban con los moscas, situados en tierra fría y sujetos a los caciques de Tunja y Bogotá.

En su crónica, Castellanos hizo la descripción del territorio ocupado por estos colectivos y de sus respectivas fronteras. A tal efecto, se sustentó en los recorridos de pacificación hechos por Martín Galeano, conquistador de la provincia de Guane. De acuerdo con el autor, esta zona se encontraba delimitada por distintas formaciones geográficas, como valles y llanos localizados entre las tierras de Vélez y Pamplona (Castellanos 306). En este ámbito destaca a los ríos Suárez y Sogamoso, que también constituían un límite cultural, pues definían una separación frente al área ocupada por los moscas.

La delimitación del territorio guane está acompañada por la descripción de múltiples cacicazgos y capitanías, que fueron sometidos por Martín Galeano en su recorrido de conquista y que harían parte de aquella nación. Estas entidades políticas estaban situadas en las cuencas de los ríos Fonce y Suárez, así como en la Mesa de los Santos6, sitio en el que presuntamente estuvo radicado el cacique Guanentá.

El análisis de documentos jurídico-administrativos en los que se reseñan las labores prescritas a los pobladores de cada provincia aporta mayores evidencias sobre las clasificaciones aplicadas a los nativos en el siglo XVI. Una real provisión del año 1553 da cuenta del uso del término indios guanes por parte de los españoles, en alusión a los habitantes del macizo de Santander, con el fin de señalar su empleo en labores de carga y transporte (AGN, SC, CI, 23, D. 50, f. 546 r.-v.). Este también estuvo asociado a un componente lingüístico, pues hacía referencia a los hablantes de la lengua general empleada en dicho territorio (AGN, SC, CI, 36, D. 8, f. 411 r.). Así mismo, se ha identificado el uso de la palabra guates, como un etnónimo temprano que servía para designar a los indígenas que participaban en prácticas mineras en el río del Oro (AGN, SC, VS, 62.2, D.25, f. 942 v.). Los contextos de enunciación en los que estas categorías se ponen de manifiesto reflejan su carácter como divisiones coloniales que permitían distinguir a los participantes de las labores de mita y tributación propias del sistema de encomienda.

El estudio de los documentos elaborados en el siglo XVI evidencia el interés de los europeos por clasificar a los nativos en dos grupos, así como por definir sus fronteras. En atención a sus percepciones sobre la variabilidad cultural de los indígenas, formularon una distinción entre los habitantes del altiplano cundiboyacense y el macizo de Santander, basada en criterios generalizados. La adscripción de los nativos se fundamentó en aspectos como el clima de su región o su obediencia a caciques determinados que dominaban extensas porciones del territorio. Esto se vería acompañado de múltiples ritos, lenguas y vestimentas característicos de cada nación. Con respecto a los linderos que separaban ambas poblaciones, las fuentes destacan formaciones geográficas como ríos, cinglas y valles, que figuraban como marcadores espaciales y delimitaban las zonas ocupadas por los grupos. Dichos límites concuerdan con los recorridos de pacificación realizados por los conquistadores y con la división político-administrativa fundamentada en provincias vigente a lo largo del periodo colonial.

En el siglo XVII se emitieron narrativas adicionales sobre la clasificación de los nativos y sus fronteras. En esta época se habían transformado gran parte de las pautas de interacción heredadas de tiempos prehispánicos, producto de la instauración del orden colonial (Gamboa, El cacicazgo 622). No obstante, continuó la discusión sobre el ordenamiento de los indígenas hallados por los conquistadores. Las fuentes retoman algunos postulados generados por los cronistas precedentes, a la vez que desarrollan interpretaciones inéditas, fundamentadas en los imaginarios imperantes en su tiempo. Sin embargo, persistió aquel planteamiento elemental sobre la existencia de dos grupos asociados a la altiplanicie y al territorio santandereano, respectivamente.

En las Letras annuas de la viceprovincia de Quito y el Nuevo Reino de Granada, elaboradas entre los años 1608 y 1609, los miembros de la Compañía de Jesús adscriben a los indígenas del altiplano cundiboyacense a la nación de los indios moscas. Según relatan, aquella denominación obedecía a que los nativos eran “muchos como moscas, y gente pusilánime” (AHJ, ARSI, N.R, 12-I, f. 45 v.). En estos documentos, escritos con el objetivo de denunciar la persistencia de idolatrías en la zona, dichos grupos son definidos a partir de la ejecución de ciertos ritos, como la donación de ofrendas a sus demonios y la obediencia a sus hechiceros y mohanes.

La clasificación de los indígenas sería retomada por fray Pedro Simón, autor de las Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, publicadas en 1627. El franciscano incorporó gran parte de las narrativas emitidas por Pedro de Aguado, incluyendo algunas observaciones sobre las clasificaciones hechas de los nativos, así como sus respectivas fronteras. Por ejemplo, al hacer la descripción del territorio neogranadino y sus habitantes, plantea que la categoría moscas se originó por su similitud con el vocablo muexca, que significaba “hombre” en la lengua de Bogotá. También indica que la Provincia de los Moscas abarcó las tierras del valle de Tunja, aunque los pobladores de este último sitio desconocían el significado de dicha palabra (Simón 117). No obstante, resultaba útil para los conquistadores, pues implicaba una diferenciación frente a los muzos, los laches o los panches, radicados más allá de las vertientes del altiplano cundiboyacense.

Simón determina los ríos presentes en la cuenca del río Suárez como el límite meridional entre ambos colectivos y retoma los postulados de Aguado, al basarse en los recorridos de pacificación realizados por Martín Galeano. Con respecto a las características culturales de las comunidades del macizo santandereano, plantea que “las costumbres de estos indios eran varias, según la variedad de las provincias, aunque en muchas conformaban con las que tenemos dichas de los moscas, si bien discordaban en otras que sería nunca acabar querer contarlas” (Simón 364). Posteriormente, destaca que las dos sociedades presentaban algunas similitudes en sus rituales funerarios, pues enterraban a sus difuntos con sus alimentos y bienes, en forma de ajuar. No obstante, la boca de los sepulcros hallados en la provincia de Guane se encontraba a un lado de la cámara y no en su parte superior, como en los del altiplano. Estas características habrían sido identificadas por los conquistadores, quienes buscaban las tumbas con el fin de saquear los bienes dispuestos en su interior.

A finales del siglo XVII se había consolidado la idea de dos naciones, compuestas por colectivos emparentados por su lenguaje o por la amistad de sus habitantes. Incluso, los nativos asumieron esta clasificación, pues los indios moscas y guanes empleaban aquellas categorías, aunque desconocían su uso, más allá de haberlas oído a los españoles (Simón 117). Por otra parte, las narrativas de esta época estaban influidas por el patriotismo criollo, fenómeno que derivó en la incorporación de nuevos imaginarios sobre las sociedades prehispánicas. Lo anterior se evidencia en la Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada, crónica según la cual los pobladores del altiplano y el territorio santandereano obedecían a grandes reyes, organizados en cortes y con palacios y ejércitos a su disposición (Piedrahita 253). Estos postulados constituyen una reinterpretación de las ideas propuestas por los autores precedentes, modificadas de acuerdo con el interés imperante en esta época por exaltar el pasado neogranadino y destacar a los indígenas de los Andes orientales como grandes civilizaciones.

En el siglo XVIII parece disminuir el debate sobre las clasificaciones de los indígenas y sus fronteras, pues las referencias de la época son escasas y reproducen los discursos emitidos por cronistas previos. Esto se observa en la Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reyno de Granada, texto publicado en 1701 que retoma la idea de las naciones de indios distribuidas en el territorio. Sin embargo, llama la atención que la obra distingue entre los guanes, los chalalaes y los chanchones, en contraste con las crónicas precedentes (Zamora 24). Estos colectivos habrían ocupado la Mesa de los Santos y las cuencas de los ríos Fonce y Suárez, respectivamente.

Las narrativas sobre los nativos y sus fronteras se transformaron a lo largo del tiempo, de acuerdo con las motivaciones y los intereses de los occidentales, y, si bien en esta época se consolidó un modelo basado en la distinción de dos naciones de indios, los postulados sobre su distribución espacial y sus diferencias culturales no son concluyentes. Incluso, algunos autores señalan el carácter artificial de dichas divisiones, pues obedecían al interés de los conquistadores por controlar el territorio. Los discursos emitidos en los siglos XVI-XVIII, con sus sesgos inherentes, serían retomados en la época republicana, con la renovación del interés por el pasado indígena. En esta época se gestó una nueva lectura, basada en la apropiación de las sociedades pretéritas por aquellos que deseaban legitimar la identidad nacional (Gamboa, Los muiscas 20). Entonces, desde el siglo XIX y hasta la actualidad, dicho paradigma ha persistido en el imaginario colectivo, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la concepción de los dos grupos como raíces gloriosas que habrían precedido a las entidades político-administrativas existentes hoy en día (Ardila 311). No obstante, un análisis crítico evidencia que la distinción entre muyscas y guanes presenta un carácter colonial y resulta ajena al modo de vida de las comunidades prehispánicas.

Conclusiones

La comparación de las fuentes arqueológicas e históricas evidencia tendencias diferenciadas en la caracterización de las fronteras existentes en el periodo prehispánico tardío. Por un lado, se encuentran los datos sobre la variabilidad estilística de la cerámica manipulada en escenarios rituales, cuyo análisis permite interpretar la identidad desde las experiencias de los agentes. Esta da cuenta de límites difusos entre múltiples grupos circunscritos a cuencas y valles, a la vez que denota cierta continuidad cultural, la cual disminuye en la porción septentrional del macizo santandereano. En contraste, las crónicas y los documentos de archivo sugieren la presencia de dos naciones, delimitadas por grandes formaciones geográficas como ríos y cadenas montañosas. Sus narrativas, lejos de describir el panorama sociocultural imperante al momento de la Conquista, evidencian el interés de los colonizadores por clasificar a los nativos. Este ejercicio obedeció a motivaciones de orden político-económico, entre las cuales destacan el control territorial y la incorporación de los indígenas al sistema de encomienda.

Aunque las narrativas presentes en las fuentes históricas están atravesadas por un sesgo occidental, sus planteamientos han resultado paradigmáticos a lo largo de los siglos. La noción de los muyscas y los guanes como las dos comunidades que habitaron el área de estudio se encuentra arraigada en el imaginario colectivo. Esta ha sido retomada en el marco de procesos de reivindicación identitaria que plantean una relación entre aquellas poblaciones y quienes hoy en día están radicados en los departamentos de Boyacá y Santander. Lo anterior cobra sentido al considerar que la frontera entre ambas naciones de indios concuerda con la división político-administrativa vigente, que a su vez deriva de la organización territorial implantada en la Colonia. Este modelo tradicional también ha influido en los trabajos académicos y las clasificaciones generadas por los europeos han sido empleadas como categorías analíticas por parte de los investigadores. Lo anterior ha repercutido en la conceptualización de los dos grupos como etnias que habrían poblado la zona en la época prehispánica.

La concepción de los muyscas y los guanes como grupos étnicos constituye un sesgo que invisibiliza la diversidad cultural imperante en la región. Los trabajos inscritos en dicho paradigma se han enfocado en documentar atributos materiales, lingüísticos y sociopolíticos, e interpretarlos como características diagnósticas de cada sociedad. De acuerdo con este razonamiento, han evaluado su distribución espacial y han comparado su correspondencia con los límites geográficos propuestos por los cronistas. Por el contrario, el presente artículo plantea analizar la variabilidad cultural en sus propios términos y explorar las pautas de interacción, omitiendo la perspectiva colonial que atraviesa las fuentes históricas. Esta nueva óptica permite apreciar ciertos patrones que concuerdan con el escenario reportado en el periodo tardío. Por ejemplo, la presencia de comunidades de práctica con fronteras porosas que remarcaban sus diferencias mediante símbolos con una carga emblemática se asocia con las dinámicas de competencia política observadas en los Andes orientales, por parte de cacicazgos cuya estructura no se fundamentó en el control territorial.

La aproximación interdisciplinar implementada en este trabajo permitió revaluar los planteamientos tradicionales sobre la frontera entre el altiplano cundiboyacense y el macizo santandereano. Articular las líneas de evidencia disponibles resulta relevante, al considerar la ausencia de fuentes históricas en la época prehispánica y la falta de acervos cerámicos del periodo colonial que permitan rastrear la variabilidad del estilo alfarero tras la llegada de los conquistadores. El material arqueológico, las crónicas y los documentos jurídico-administrativos resultan complementarios, pues permiten abordar la construcción de las identidades desde múltiples escalas y dimensiones. Cabe anotar que, si bien los textos escritos presentan limitaciones para el estudio de las dinámicas experimentadas por los indígenas, aportan una visión privilegiada sobre la perspectiva de los occidentales y sus imaginarios sobre el pasado andino.

Es necesario continuar contribuyendo al esclarecimiento de las relaciones sociales existentes en el periodo tardío y las primeras décadas de la época colonial. El enfoque empleado en este trabajo únicamente ha sido aplicado al estudio de la alfarería, por lo que resulta pertinente articular otras líneas de evidencia. Así mismo, cabe anotar que los datos referentes a la variabilidad estilística corresponden a la escala regional definida para la investigación. Aunque este ejercicio exploró los grados de similitud en las colecciones cerámicas asociadas a distintas cuencas y valles, comparaciones con otro nivel de resolución (ya sea mayor o menor) pueden suscitar otra clase de interpretaciones.

También se debe problematizar el sesgo interpretativo intrínseco a los investigadores que analizan la materialidad, pues, al igual que los autores de las fuentes históricas, estos se encuentran influidos en cierta medida por una óptica occidental. Si se considera lo anterior, cabe anotar que el abordaje de las fronteras culturales no ha sido agotado, y se trata de un tema en continuo debate y construcción. No obstante, se espera que las ideas planteadas en este documento constituyan un aporte al análisis crítico de los modelos que han resultado paradigmáticos en los Andes orientales. Así mismo, se busca llamar la atención sobre aquellos fenómenos que subyacen a la clasificación de las sociedades, como también sobre sus respectivos condicionantes políticos.