Introducción

En las últimas décadas la historiografía americanista ha experimentado una renovación significativa en lo que se refiere a los estudios sobre la historia de la ganadería durante el siglo XVIII. En varios trabajos se ha dado cuenta del universo ganadero, y se ha señalado tanto la complejidad como las particularidades de esta actividad económica; la importancia de la carne, la leche y sus derivados en la dieta diaria de los americanos; los mercados; el abasto de las ciudades; su constante demanda en el tiempo y, sobre todo, la presencia de una amplia gama de unidades productivas, así como de actores dedicados a esta actividad y una cantidad de existencias más que representativa. Así, constatamos para dicha época la presencia en la región de hatos, hatillos, fincas, ranchos, haciendas y estancias ganaderas; unidades ubicadas en diversos y complejos ecosistemas; unidades dedicadas a la cría de vacunos y el comercio de excedentes en mercados comarcanos y regionales (Escobari).

Merecen destacarse dos líneas de investigación histórica sobre la ganadería americana, sin demeritar otros casos regionales. Primero, el Río de la Plata, donde, por diversas vías, desde hace más de dos décadas se han estudiado a fondo temáticas puntuales relacionadas con la cría de ganados. En un comienzo se investigaron las unidades productivas dedicadas a la cría de ganado y la aparición de un mercado para dicha producción, y se mostró un primer eslabonamiento que, en el caso rioplatense, involucraba a medianos y a pequeños productores (Gelman). Luego, en trabajos más cuantitativos, se analizó el comercio de los cueros que salían por el puerto de Buenos Aires (Garavaglia, “De la carne”; Jumar), tras lo cual se pasó a indagar en torno a la importancia de los cabildos en el abasto de carnes (Pelozatto, “El cabildo”) y la aparición de pequeños productores ganaderos (Andreucci). También, se calculó la productividad ganadera con base en la fiscalidad (Biangardi), se midió el consumo de carnes a partir del estanco (Dupuy) y de impuestos como la alcabala y los diezmos (Garavaglia, Pastores; Djenderedjian y Martirén; Moraes), entre otras cuestiones. Estos trabajos permitieron que el conocimiento del universo ganadero rioplatense se profundizara y se hiciera cada vez más detallado.

Al otro lado del continente, en el Virreinato de Nueva España, se hicieron numerosos estudios sobre la ganadería en sus diversos componentes, en los que primó el tema del consumo y el abasto de carnes (Van Young, “La carne”; Quiroz; Soria), el comercio de ganados (De León; Silva 55; Silva y Garrido), la conformación de grandes haciendas ganaderas (Dávila), las particularidades de la producción ganadera regional (Van Young, La ciudad; Gómez) y el consumo de carne, visto por medio de las cuentas de alcabala (Celaya). En general, estos trabajos, al igual que los dedicados al Río de la Plata, ampliaron el conocimiento histórico de los diversos eslabonamientos articuladores de la producción ganadera novohispana, al mostrar, esencialmente, la robustez del mercado y el consumo del derivado más importante de la ganadería, la carne.

En lo que respecta al Virreinato de la Nueva Granada, hace algunas décadas varios historiadores dieron cuenta de los ganaderos, las existencias, la producción y la incorporación de tierras realengas a la actividad pecuaria (Colmenares; Tovar, Grandes empresas; Meisel; Soulodre-La France). En estos trabajos, inspirados en una metodología que inhibía el estudio a escala micro, se asumió que esta actividad productiva solo fue practicada por grandes propietarios, y quedaron por fuera del lente medianos y pequeños productores. Sin embargo, en estudios más recientes, al reducirse la escala de observación, se ha mostrado que el panorama de la producción ganadera fue más complejo y denso en lo que se refiere a los eslabonamientos, el abasto, el consumo y la apropiación de los terrenos realengos (Daza; Sánchez; Saldarriaga; Castaño).

En el caso que nos implica, a partir de una mirada micro, nos concentraremos en el análisis de la productividad y la especialización ganadera en dos ciudades ubicadas en la gobernación de Santa Marta, en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada: Valledupar y Valencia de Jesús, en las cuales prosperó una economía basada en la cría de diversos tipos de ganado. Desde su fundación en 1550, los habitantes de la primera ciudad, ubicada a orillas del río Guatapurí, orientaron sus actividades económicas a la cuestión ganadera, y lo mismo sucedió con Valencia de Jesús, fundada a comienzos del siglo XVII en una zona de abundantes sabanas y desde donde sus habitantes ganaban terrenos a los chimilas para establecer hatos ganaderos. En esta zona de frontera, la ganadería era la actividad productiva principal, y el ganado vacuno, los caballos y las yeguas eran un bien de consumo y de transacción cotidiana.

Ya en 1578, en un informe al monarca se señalaba que en la jurisdicción de Valledupar

no tienen los españoles más trato de sus ganados vacunos e ovejuno e pagan e compran lo que tienen necesidad a trueque de cueros e sebos e no hay otro genero de moneda ni granjería e los naturales no dan demora señalada por la pobreza de la tierra más de hazer la roza de maíz del qual se sustentan. (Tovar, Relación y visitas 256)

Años más tarde, el gobernador de Cartagena, don Pedro de Lodeña, comentaba, en carta fechada en 1590, que la ciudad de Cartagena “y provincia no tiene comodidad para la crianza de grande ganado y el que se gasta es de la provincia de Santa Marta, Riohacha y Valledupar” (Vidal 191). El mismo gobernador, dos años más tarde, explicaba de forma más contundente la conveniencia de vincular los ganados de Valledupar al abasto de Cartagena:

Por la pobreza del ganado mayor de la provincia y de la dificultad con que se trae convenía poner en la gobernación de Santa Marta, Riohacha y Valledupar para que no se matasen para hacer cueros y que en esos reinos no se maten terneras, porque si no se provee, ponen en muy gran estorbo a esta ciudad y las armas y flotas que llegaran a este puerto. (Vidal 192)

Datos aislados dan cuenta de que desde Valledupar y Valencia de Jesús en el siglo XVII se envió ganado en pie a la ciudad de Cartagena y Santa Marta (Restrepo 123). Ya para el siglo XVIII, se percibe de forma más nítida la conformación de una economía ganadera; precisamente en el año de 1740, el cronista José Nicolás de la Rosa señalaba que en la jurisdicción de Valledupar y Valencia de Jesús se criaba

gran porción de ganados mayores y menores, de donde se saca con alguna abundancia para proveer a la provincia de Cartagena; y son tan abundantes los pastos y aguadas, que muchos vecinos de aquella provincia mantienen en su jurisdicción, populosos hatos, en que esquilman la carne, sebo, corambre, quesos y cordobanes, fuera del cruce grande, y procreación de los ganados, que han hecho muchos poderosos en caudales; los que, siendo procedidos de nuestra provincia, han enriquecido a aquella, y en particular a la villa de Mompóx, si bien con el subsidio grave de mantener sus haciendas con esclavos armados y otra gente libre, que vive con inminente riesgo de la vida. (De la Rosa 221)

En la misma tónica, el padre Antonio Julián publicó un texto en Madrid en el año de 1778 en el que consignó sus impresiones sobre la cría de ganados, a partir de un recorrido que hizo por la gobernación de Santa Marta hacia la década de 1750. Reconocía que aquel territorio era fecundo “y abundante de reses, que le sobran para abastecer de carnes a otras provincias, y de hecho la ciudad de Cartagena, las ciudades de Cimití y Guamaco, con otros pueblos de la Provincia de Zaragosa” (Julián 77). Igualmente, dejaba constancia de que la cría de ganados en la jurisdicción de Valledupar y Valencia de Jesús, siguiendo el curso del río Cesar, era significativa. Este terreno -decía- era de “tan bella disposición para la conservación y cría de ganados y caballos”, y, aseguraba, no había en la gobernación “mayor comodidad, ni mejor terreno, verde prado, sabana deliciosa y casi todo el camino es así, tan llano”, apto, decía, para la cría de ganados (Julián 79). Julián, como De la Rosa, documenta la existencia de una economía ganadera bastante consolidada que nutría con tasajo y cecina mercados como el de Cartagena y las minas de Zaragoza, Simití y Cáceres.

Por otra parte, constatamos que el anterior escenario recibió fuertes estímulos del mercado de la ciudad de Cartagena a partir del año de 1741, fecha en que se dio el ataque inglés a la ciudad, que incidió en el crecimiento de las existencias pecuarias de las ciudades de Valledupar y Valencia de Jesús, ya que, una vez se terminó la guerra, las autoridades se convencieron de que era necesario crear un eslabonamiento entre las zonas ganaderas de la provincia de Santa Marta y el abasto de la llave de Indias. Con anterioridad, durante la confrontación, el virrey Eslava fue notificado por varios vecinos criadores de ganado de las ciudades de Valledupar y Valencia de Jesús sobre las trabas más importantes -a pesar de la existencia de terrenos aptos para la ganadería- que, según ellos, impedían el establecimiento de hatos ganaderos y el envío de carnes a la ciudad de Cartagena. Se señalaba, por parte de un grupo de autoridades de diversa índole (tenientes de gobernador, capitanes, curas, alcaldes y regidores del cabildo), que el principal impedimento para el desarrollo agropecuario era la presencia de indios “indómitos”, los llamados chimilas, los cuales, según los españoles, evitaban la vinculación de nuevos terrenos para la cría de ganados o saqueaban las unidades ya establecidas (Quiroga; Herrera). Agregaban a lo anterior otro elemento que perturbaba el comercio de los ganados, y era la falta de caminos que vincularan a Valledupar y Valencia de Jesús de manera expedita con las ciudades de Santa Marta y Cartagena (De Mier 28).

En adelante, el virrey Sebastián de Eslava y otros de sus sucesores dieron apoyo a los vecinos de las mencionadas ciudades en su guerra contra los chimilas, y se institucionalizó, desde 1750, un ataque frontal contra estos, además de lo cual se financió la apertura de caminos que permitieran una salida pronta del ganado a la ciudad de Cartagena y la capital Santa Marta2. De esa manera, correspondía a los habitantes de Valencia de Jesús armarse y salir contra los indígenas y recibir como recompensa de parte del virrey derechos de posesión sobre terrenos aptos para la expansión ganadera, en tanto que los gobernadores de provincia ordenaban la apertura de caminos, y en Cartagena se propiciaba el acceso al abasto por parte de los ganaderos de Valledupar y Valencia de Jesús. En paralelo, los vecinos de Valledupar expandían la frontera pecuaria hacia la jurisdicción de Riohacha y las estribaciones de la serranía de Perijá, al sur.

Es conveniente señalar que uno de los problemas más serios que se enfrentan a la hora de realizar trabajos sobre la economía de las zonas de frontera en el Virreinato de la Nueva Granada tiene que ver con la escasez de fuentes y, de existir estas, su fragmentación. Lo anterior impide que se construyan series pormenorizadas de las existencias de ganado, los precios y los propietarios, y que se identifiquen con claridad los mercados hacia donde se orientaban los excedentes, ni qué decir de las ganancias de los productores. A pesar de esta precariedad en las fuentes, algunos tomos del Archivo Notarial de la Notaría Primera de Valledupar entre 1730 y 1780, para Valencia de Jesús, y de 1790 a 1810, para Valledupar, junto con documentación que reposa en el Archivo General de la Nación, permiten aproximarse al desarrollo de la ganadería en las ciudades mencionadas.

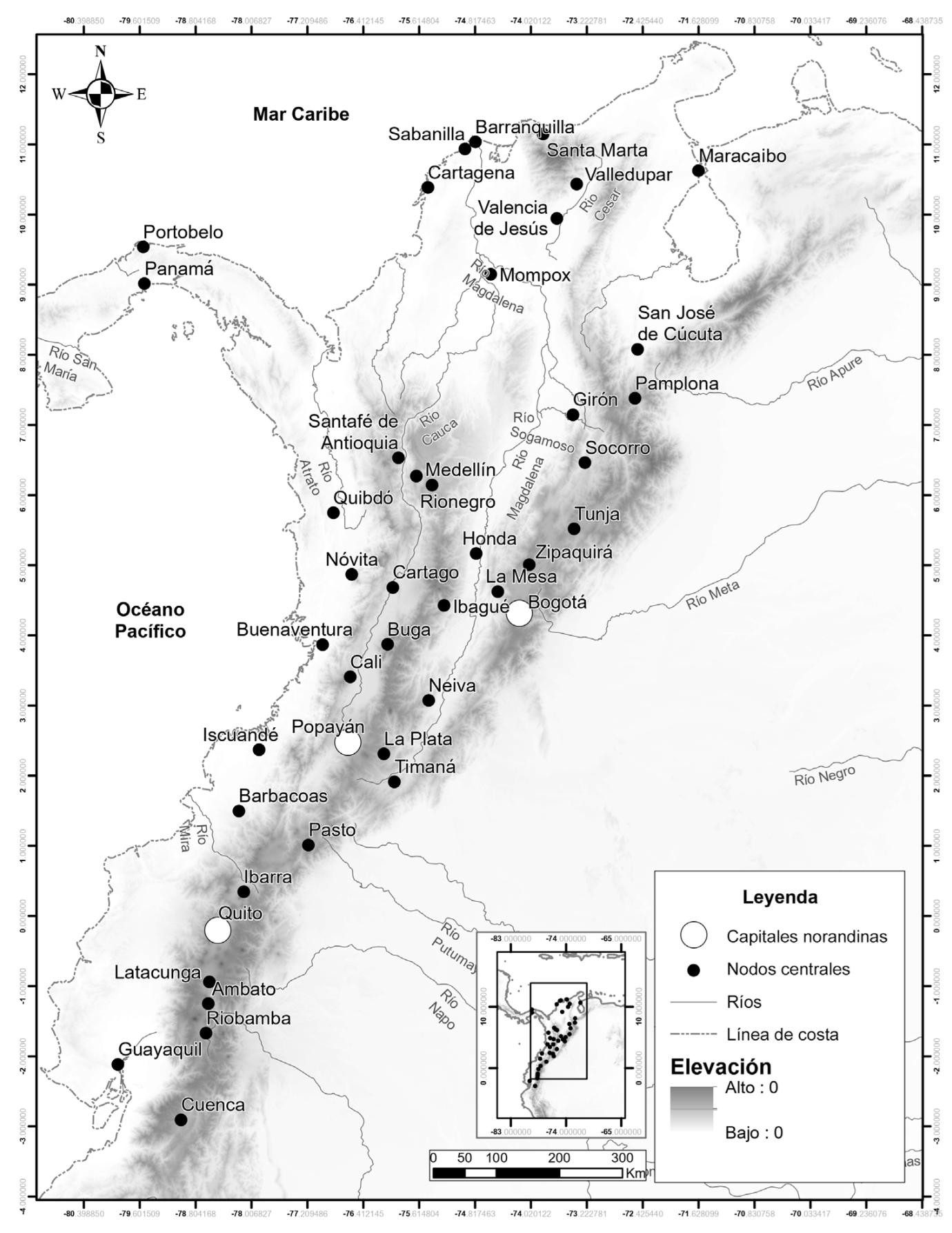

Fuente: elaborado por James Vladimir Torres.

Figura 1 Localización de Valledupar y Valencia de Jesús en el Virreinato de la Nueva Granada

En cuanto a la forma de este artículo, lo hemos dividido en tres partes. En la primera y en la segunda se analizan los testamentos, las capellanías, los censos, las dotes y las tutelas de menores de las ciudades mencionadas (figura 1) que reposan en el Archivo de la Notaría Primera de Valledupar, en los que se hace referencia a la cría de ganado vacuno, ya fuera como herencia, dote o hipoteca, y se señalan cuestiones como valores y cantidades registradas en los documentos. Luego, en la tercera parte, se cuantifica la productividad de la zona a partir de las cuentas de diezmos, entre 1787 y 1895 para Valledupar y entre 1786 y 1795 para Valencia de Jesús. Terminamos con unas conclusiones sobre el tema de la productividad de carne en una zona fronteriza de la gobernación de Santa Marta, para lo cual nos concentramos en señalar que esta actividad fue significativa y generó un tejido económico que se observa en documentos como testamentos, capellanías, censos y dotes, entre otros de común uso en el derecho civil.

Heredar hatos y “crías” de “ganado vacuno, caballar y cabrío”

Entre los documentos que nos permiten conocer el nivel de especialización ganadera en las ciudades de Valledupar y Valencia de Jesús se encuentran los testamentos. Esta huella documental es muy importante, ya que ofrece información sobre los propietarios de ganados, las unidades productivas, el número y el tipo de ganados, el uso de herramientas y las zonas aptas para la cría, entre otras cuestiones.

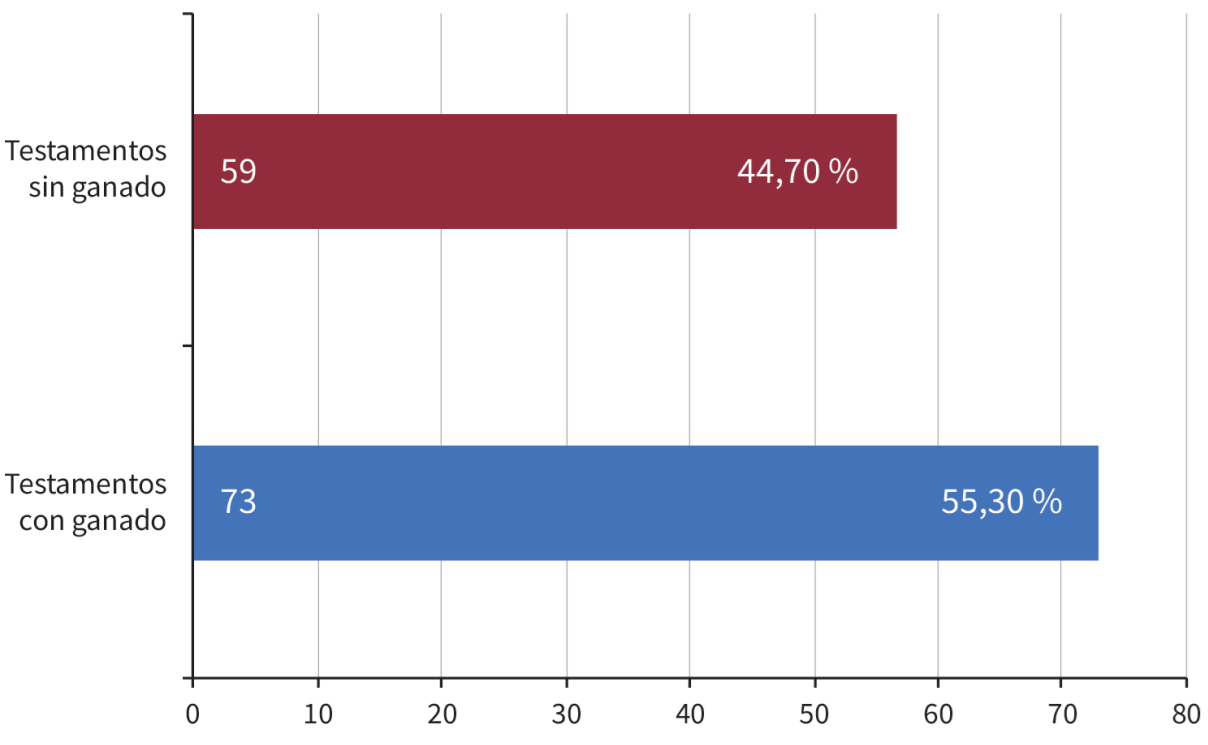

En el caso de Valencia de Jesús, como se muestra en la figura 2, entre 1727 y 1798 se registraron 132 testamentos de vecinos, de los cuales 78 consignaban como bienes legados algún tipo ganado, especialmente vacuno.

Pasemos a describir el contenido de unos pocos testamentos registrados en Valencia de Jesús. Iniciemos con uno protocolizado el 12 de agosto de 1738, a nombre de Jorge de Salcedo, donde se indicaba, primero, que su segunda esposa, Simona Callado, había introducido como bienes de dote una “casa de bahareque cubierta de palma con medio solar, un caballo padrote andón, dos potrancas andonas, una yegua de camino mansa, una vaca mansa parida, un novillo de 3 pesos, cuatro novillas, una silla jineta usada y una capa de oro usada” (NPV, N, t. 1, ff. 89-93). También se señalaba que Salcedo había introducido como bienes a la sociedad matrimonial una casa de bahareque cubierta de palma, con un solar entero en la planta de esta ciudad, y “un atajo de ocho yeguas con su padrote, cuatro yeguas andonas, dos yeguas de camino, un platanal de dos almudes de tierra”, que se ubicaba en las orillas del río Cesar, en jurisdicción de Valledupar, junto con una barqueta de dos bogas que navegaba por dicho río, y “media renta” de cincuenta vacas de vientre pertenecientes a la cofradía de Veracruz.

Fuente: elaboración propia a partir de documentación notarial de NPV.

Figura 2 Testamentos relacionados con ganados en Valencia de Jesús, 1727-1798

Además, reconocía Jorge de Salcedo deudas con Joseph Argote, vecino de Valencia, por 5 pesos de plata; con Luisa Meléndez, por 2 pesos; con Francisco Utria y el alcalde Tomás de Picaza, por “dos cargas de maíz” cada uno; con Juan Manuel Marín; por “dos potrancos”; a Juan Riberos le debía “12 esterillones” y a Andrés Salanaba, “tres novillos de tres pesos cada uno” (NPV, N, t. 1, ff. 89-93). Se informaba en la documentación que Salcedo tenía un contrato con el procurador Josep Antonio de Montaño para la construcción de una casa “empalmada y embarrada”, el cual le había adelantado 75 pesos en géneros de la tierra; es decir, dos vacas para “matar”, una vaca, cuatro novillos de 3 pesos, un torete de 3 pesos, un potro de 4 pesos, una yegua ordinaria y un frasco de aguardiente, y 5 pesos de plata en efectivo. Por otra parte, le debían el vecino de Riohacha Tomás de Paredes, 4 pesos; Juan Pablo Coello, vecino de San Bernardo, 25 pesos de plata; Juan Francisco Mojica, 14 pesos de cuatro caballos, y “un mozo libre” llamado Gerardo de Mendoza, dos caballos ordinarios, que le dio para “conducir unas cargas de carne al sitio del Paso”. Bernardina Rosado le tenía una yegua que le prestó para ir a Riohacha, por valor de 16 pesos. Por último, se relacionaban como sus bienes un atajo de dieciséis yeguas con su padrote andón, tres yeguas andonas, una yegua parida, una yegua de camino, una yegua ordinaria, dos caballos capones, una silla de jinete usada, una escopeta usada y una casa cubierta de palma y bahareque, con su solar entero en la planta de la ciudad.

En consecuencia, Jorge de Salcedo era un importante criador y comerciante de yeguas y caballos, aunque también criaba ganado vacuno, todos a orillas del río Cesar. Su ganadería se incentivó, ya por su agencia, como porque su segunda esposa hizo un pequeño aporte de ganados por medio de su dote. Por otro lado, las deudas y los pagos que hacía en yeguas, potrancas o novillos y toretes delatan dos cuestiones: primero, una cantidad de existencias de ganados importante y, segundo, las transacciones con caballos y bovinos, pagando con estos o vendiéndolos, demuestran que los animales podían venderse fácilmente en el mercado; el ganado respaldaba las transacciones de compraventa, funcionaba como moneda (NPV, N, t. 1, ff. 89-93).

Otro testamento importante se registró el 22 de marzo de 1740 cuando Rosa María López Nevado, vecina de Valencia, quien se había casado en primeras nupcias con Melchor García de Luque, y luego en segundas nupcias con Matías González, natural de Maracaibo, manifestaba tener entre sus bienes una casa con cocina y horno, situada en la entrada de Valencia por el “cerro de la cruz”, fundada en un solar propio; un negro nombrado Manuel de 20 años, criollo y “vaquero”; una mulatica llamada Juana Josefa, de 16 años, valorada en 200 pesos; una esclava negra llamada María, de 55 años; dos joyas que costaron 225 pesos; “una casa de hato cubierta de palma de 14 varas”; y dos

corrales en el sitio de Aguas Blancas, una caballeriza de 10 varas maltratada, una hacienda de campo de 1 747 pesos de avalúo de la tierra, una silla de vaquería maltratada con sus estribos, una silla de uso bien cuidada, dos frenos, un par de estribos nuevos, una efigie de Nuestro Señor Crucificado de Bronce mediano, nueve cucharadas de plata, un pilón con su mano y piedra de moler. (NPV, N, t. 1, ff. 104-111)

Señalaba López Nevado que al momento de casarse aportó a la sociedad conyugal los siguientes bienes: un mulato llamado Pedro, avaluado en 250 pesos, que luego vendió en 350 pesos; seis caballos de paso; dos sillas de montar; una mantilla de brocado bien tratada y ropa blanca. Le dejaba a su hija dos sábanas, dinero para la misa y vigilia, tres misas, el pago de las mandas forzosas, dos pesos y que se le dieran “por su alma 48 misas de San Gregorio”. Reconocía también que eran de su propiedad nueve esclavos y seis joyas que le costaron 650 pesos. En la sabana de Buenavista, jurisdicción de la ciudad de Tamalameque, tenía “un hato de ganado vacuno y caballar”, y otro hato en la “sabana de Aguas Blancas”, jurisdicción de Valencia (NPV, N, t. 1, ff. 104-111). Recordemos que Rosa López Nevado era hija del capitán de milicias don Antonio López Nevado, importante vecino que había participado desde comienzos de siglo en la guerra contra los chimilas. Los anteriores datos permiten señalar algunas particularidades: se documenta que Rosa López Nevado tenía tierras en las sabanas de Aguas Blancas y Buenavista, cercanas a Valencia de Jesús, donde pastaban sus ganados, aunque no se detallaba su número, cuestión que era normal en la mayoría de los testamentos. En estos, el reconocimiento de que se poseían ganados se recogía de manera escueta, y se consignaba la frase “posee un hato de ganado vacuno y caballar”, sin detallar el número de cabezas de ganado, sus calidades, precios, edades, entre otros aspectos, aunque hubo algunas excepciones, como veremos más adelante. Otra particularidad que nos indica el anterior testamento se relaciona con la existencia de una “caballeriza”; este es el único documento en el que se menciona un establo de “10 varas” donde se resguardaban caballos y yeguas.

Pasemos ahora al testamento de don Bernardo Campuzano, vecino notable, alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición, español natural de Burgos, quizás el ganadero más importante de la ciudad de Valencia de Jesús, quien en su testamentaria en el año de 1745 registró por bienes rurales dos “haciendas de ganado y bestias”, una ubicada en el sitio de El Paso y otra llamada Pesquerías, en las que tenía 45 esclavos, 31 hombres y 14 mujeres, la cifra más grande registrada en los documentos consultados. Al igual que Rosa López Nevado, no especificó el tipo, el valor y las calidades de su ganadería (NPV, N, t. 1, ff. 229-237). Intuimos que esta era bien proporcionada en ganados, ya que el número de esclavos en las dos haciendas era elevado. En este testamento hay otra novedad: a diferencia de otras testamentarias, en las que se registraba la existencia de hatos ganaderos, en este caso se mencionan “dos haciendas”, lo que indica una unidad productiva más especializada, con más capital y más ganado, como lo muestra el alto número de esclavos.

Por otro lado, llama la atención que Campuzano diera cuenta en su testamento de deudores que le pagarían ganados, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 Deudores de don Bernardo Campuzano, 1745

| Deudor | Ganados de pago | Valor deuda |

|---|---|---|

| Domingo Rumbo de Maderos y Juan Salvador Rumbo | Abonaron 30 caballos de 8 pesos y 1 silla de caballería de 20 pesos | 1 020 ps. |

| Sebastián Rodríguez, vecino de Mahates | Abonaron 19 terneros cada uno a 8 pesos: 152 pesos | 440 ps. |

| Basilio Izquierdo | Debía pagarle en caballos y solo ha abonado 2 pesos | 60 ps. |

| Joseph Antonio Barrera, vecino de Valledupar | 12 caballos capones | |

| Josep Antonio de Moya | Pagará con potros o caballos (no especifica número) | 40 ps. |

| Ilario Crespo en jurisdicción del Valle | 100 vacas paridas, con terneras hembras en el sitio de La Mesa | No se especifica |

| Juan Agustín Moreno y los libres vecinos de dicho sitio de El Paso | 60 reses de edad de 2 años | No se especifica |

Fuente: elaboración propia a partir de NPV, N, t. 1, Testamento de Bernardo Campuzano, 1745, ff. 226-229.

De acuerdo con la anterior información, era normal que los ganaderos prestaran dinero y recibieran en pago equinos o vacunos, y que después, como en este caso lo hizo Campuzano, vendieran en el mercado y obtuvieran por ello una tasa de retorno importante. Todo esto debido a que el ganado funcionó como patrón de medida de la riqueza y, en cuanto a forma monetaria, se lo empleó en todas las transacciones económicas y sociales. Podemos afirmar que gran parte de los intercambios económicos y sociales se transformaba en intercambios de ganados.

Otro testamento importante es el del capitán Josef Mendívil, natural de Vitoria en Vizcaya, vecino de Valencia, quien el 25 marzo de 1760 reconoció haberse casado en primeras nupcias con María López Nevado, hermana de Rosa María, de cuya unión nacieron cinco hijos, mientras que en segundas nupcias se casó con Gabriela Godoy, vecina de Valencia, con quien tuvo tres hijos y quien había sido dotada con 200 pesos. Tenía este personaje a su cargo una capellanía por 493 pesos y 4 reales en ganados, la cual estaba en cabeza del teniente de cura de la santa iglesia parroquial de Valencia, don Francisco Felipe Ruiz de Coto, por la que pagó réditos hasta 1758, y en 1759 abonó el pago con un poco de cacao y tabaco. Mendívil, al igual que otros hacendados, llevaba sus cuentas en un libro de contabilidad, que en este caso reposaba en su hato de María Angola.

A Mendívil el clérigo Pedro Bermúdez le debía 240 pesos por unos novillos y Manuel Campuzano, hijo de don Bernardo Campuzano, tres novillas de dos años, tres millares y medio de cacao a 12 reales. Juan Verdecia, vecino de Valledupar, le adeudaba trece caballos de un ganado que le llevó a Riohacha y María de Galván, viuda de Josef de la Cruz Cogollos, le debía 20 pesos. Dejaba también por bienes suyos las tierras comprendidas entre el río de los Puercos al río del Diluvio, en las sabanas de María Angola, tierras que en parte había arrendado a Lucas de Esquivel, desde el camino real viejo de El Paso hasta la sabana de Vijagual, por lo que recibió 35 pesos de plata cada año. Tenía una casa de palma y bahareque, ajuar, el ya mencionado hato de las sabanas de María Angola, esclavos, joyas, loza fina y gargantillas, entre otros bienes (NPV, N, t. 2, ff. 167-173).

En Valledupar, entre 1790 y 1810 se registraron en la notaría 248 testamentos, de los cuales 134 hacían referencia a bienes o deudas que se pagaron con diversos tipos de ganado, y sobresalía, obviamente, el ganado “vacuno”, seguido del caballar y en pocas ocasiones, “cabrío” (figura 3).

Fuente: elaboración propia a partir de documentación notarial de NPV.

Figura 3 Testamentos relacionados con ganados en Valledupar, 1790-1810

En 1790 se registró un testamento por parte de don Juan Manuel Pumarejo Casuso, natural de Santoña, que actuaba en representación de su esposa, Juana Francisca de Mujica y Rojas. En este documento se reconocían como bienes introducidos por la esposa en su dote, por herencia paterna, la suma de 1 691 pesos y 7 reales, los cuales estaban representados en la casa de adobe y tejas donde vivía, dos cuartos inmediatos a ella, una estancia de ingenio de trapiche en el sitio nombrado La Pedregosa, un hato de ganado y bestias en el sitio de Guaimaral, jurisdicción de la ciudad de Pueblo Nuevo, “todas tierras propias y con sus correspondientes esclavos en cada una de ellas” (NPV, N, t. 5, sin folio). Pumarejo era uno de los ganaderos más importantes de Valledupar. Desde su criadero en las sabanas de Guaimaral salía ganado en pie a la plaza de Cartagena, pero en su testamento no se discrimina la cantidad que poseía.

De igual manera, en la testamentaria de María Francisca del Campo -de 1795-, quien se había casado con Francisco Maestre, con el que tuvo diez hijos, se informaba que poseía en bienes rurales una estancia con ingenio de trapiche en “tierras propias entre los ríos Canoa y arroyo del Molino”, cerca de la ciudad, con casa, fondos de trapiche y “demás útiles, platanar y cañaveral a excepción del levantado por su hijo Emeterio”, así como “dos asientos de hatos y casas con tierras propias con su corral de ganado mayor y menor” en los parajes llamados “San Pablo de la Punta y San José Salguero y cuanto pareciere herrado” (NPV, N, t. 6, sin folio). Este fue uno de los pocos testamentos en los que se reconoce la presencia de una estancia de trapiche junto con, obviamente, hatos ganaderos.

A inicios del siglo XIX, la tendencia a dejar ganados en los testamentos a herederos continuó. El testamento de José Marcelino Aroca es bastante particular. Allí, como en pocos, se detallaba el valor del ganado que dejaba a sus herederos en tierras suyas en las sabanas de El Potrillón (tabla 2).

Tabla 2 Ganado de la testamentaria de José Marcelino Aroca, 1805

| Tipo y cantidad | Valor unitario | Valor total |

|---|---|---|

| Ganado cimarrón | ----- | --------- |

| Ochenta toros | 5 ps. | 400 ps. |

| Veinte y dos novillas | 5 ps. | 110 ps. |

| Cinco novillas | 7 ps. | 35 ps. |

| Un padrón viejo inservible y dos yeguas | ----- | 18 ps. |

| Dos potrancas | 4 ps. | 8 ps. |

| Una yegua | 5 ps. | 5 ps. |

| Tres yeguas de dos años | 4 ps. | 12 ps. |

| Cinco caballos andones | 10 ps. | 50 ps. |

| Una yegua con tumores | 7 ps. | 7 ps. |

| Una yegua andona capona | 12 ps. | 12 ps. |

| Una yegua andona capona | 10 ps. | 10 ps. |

| Una yegua andona mansa | 7 ps., 4 rls. | 7 ps., 4 rls. |

| Un potro andón de dos años | 8 ps. | 8 ps. |

| Una yegua andona | 9 ps. | 9 ps. |

| Un burro | 10 ps. | 10 ps. |

| Tres cabras paridas | 1 ps. | 3 ps. |

| Cuatro cabras machos | ----- | 3 ps. |

| Tres chivitos orejinegros | ----- | 1,4 rls. |

| Un padrón manso | 16 ps. | 16 ps. |

| Tres yeguas mansas | 6 ps. | 18 ps. |

| Una yegua mansa andona | 9 ps. | 9 ps. |

| Tres yeguas paridas | 7 ps. | 21 ps. |

| Una cría de yegua mansa | 5 ps. | 5 ps. |

| Una cría de yegua cerrera | 5 ps. | 5 ps. |

| Tres crías de dos años | ----- | 4 ps. |

| Cuatro crías de un año pasado | 3 ps. | 12 ps. |

| Un potro | 6 ps. | 6 ps. |

| Un caballo manso andón | 12 ps. | 12 ps. |

| Una yegua mansa | 6 ps. | 6 ps. |

| Una yegua andona | 9 ps. | 9 ps. |

| Un potro de dos años | 4 ps. | 6 ps. |

| Total | 839 ps. | |

Fuente: elaboración propia a partir de NPV, N, t. 2, Testamento de Josef Marcelino Aroca, 1804, t, 2, ff. 45-47.

La herencia dejada por Aroca fue de 1 365 pesos, de los cuales 843 pesos estaban representados en diversos tipos de ganados. Aquí vemos nuevamente el grado de especialización ganadera, al describirse minuciosamente las calidades de los animales que Aroca poseía, como también sus precios. Llama la atención el reporte del ganado cimarrón, el cual, obviamente, no cuantifica ni valora, lo que significaba que las llamadas cimarroneras, ganado huido que se internaba en los montes, eran normales en la jurisdicción de Valledupar. Igualmente, la presencia de equinos era de gran importancia en la masa testamentaria.

Hasta aquí podemos constatar varias cuestiones: por un lado, observamos que era normal que los vecinos de las ciudades de Valencia de Jesús y Valledupar legaran entre los bienes heredables diversos tipos de ganados, especialmente vacuno, aunque algunos, en menor medida, dejaban como bienes unidades productivas orientadas a la producción agrícola. Si bien las alusiones a la cantidad de ganados que se dejaban a los herederos no son precisas, en ocasiones se da cuenta de la ubicación de estos o se presentan inventarios exhaustivos, en los que se señala su calidad, edad y valor, como ya vimos.

Los ganados en capellanías, censos, tutelas de menores, dotes y otros documentos civiles

No solo en los testamentos se registraba la actividad y la productividad ganadera. En un número importante de documentos, como censos, capellanías, tutelas de menores, dotes, fianzas y obligaciones, aparecen el préstamo, la hipoteca, la dote y la herencia de ganados como algo recurrente. Cada tipo de documento mencionado tenía su origen, función y particularidad; por ejemplo, abundaban las capellanías, que eran una “institución hecha con autoridad del Juez Ordinário Eclesiástico, y fundación de renta competente, con obligación de Missas, y algunas con assisténcia a las Horas Canónicas” (Diccionario de autoridades). Esta fundación se constituía la mayoría de las veces con dinero, ganados o esclavos, bienes que luego eran tomados a crédito por un particular bajo la figura del censo, fuera este en efectivo, especie o bienes materiales, por el cual el censatario pagaba un rédito que se invertía en misas rezadas y servía de estipendio para el cura a cuyo nombre estaba fundada la capellanía, y que no era de más del 5 % anual. La capellanía y el censo iban de la mano, aunque existían censos que no provenían de capellanías sino de cofradías que colocaban en el mercado del crédito las donaciones de sus asociados o el dinero en efectivo prestado por comerciantes.

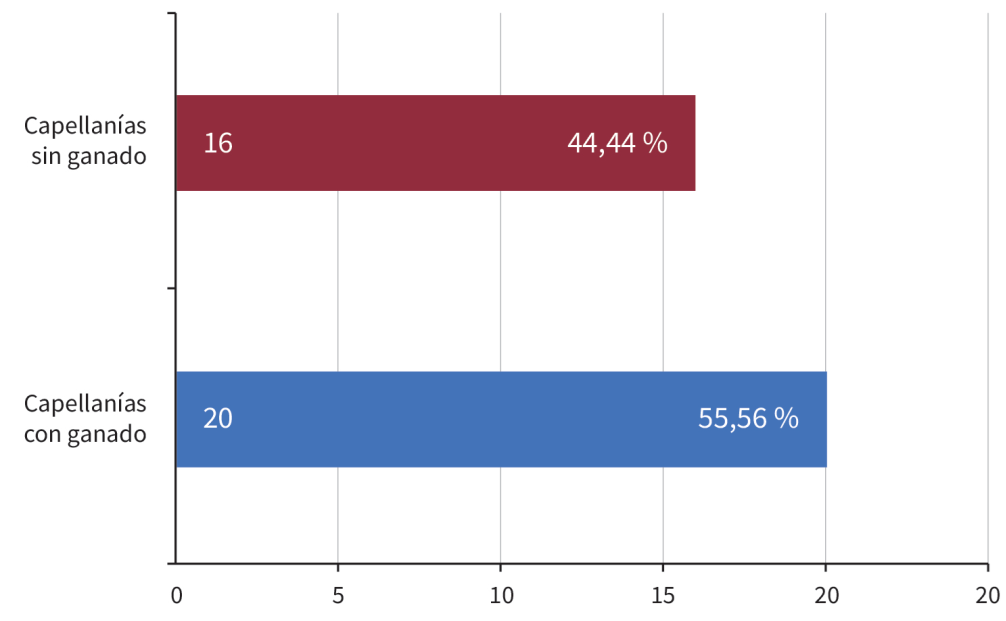

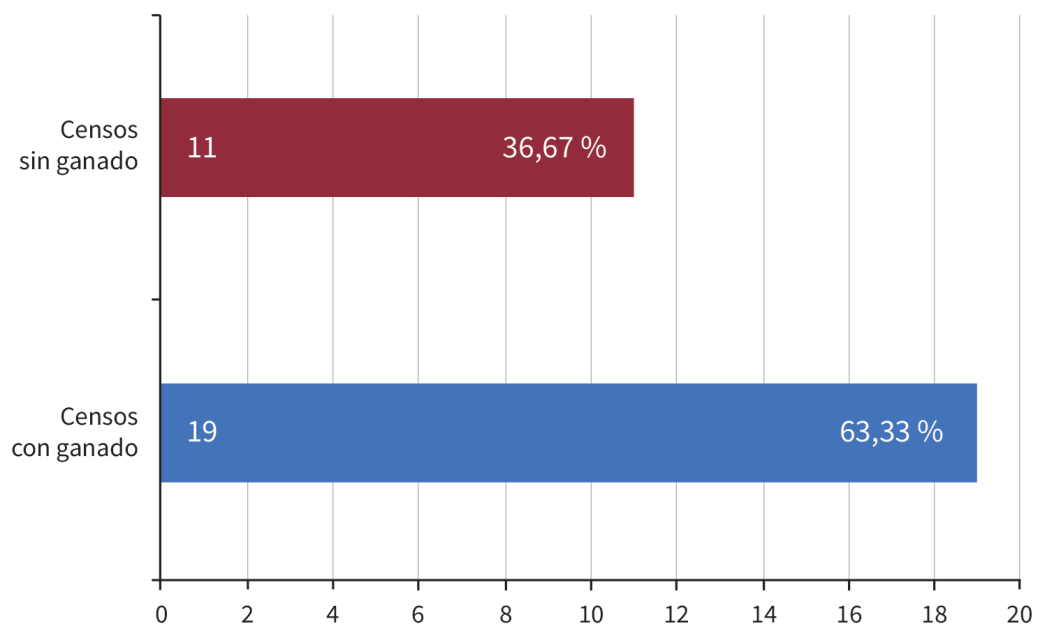

Fuente: elaborado por José Joaquín Pinto.

Figura 4 Sabanas cerca de Valencia de Jesús y Valledupar, 1780

En la masa documental revisada encontramos capellanías y muchos censos en los cuales, como préstamo o como hipoteca, se pignoraba algún tipo de ganado, casi siempre vacuno y, en menor cuantía, caballos y yeguas. Es importante señalar que en las ciudades de Valledupar y Valencia de Jesús se hizo un significativo número de préstamos desde las cofradías, pocos en dinero efectivo, la mayoría en semovientes. En Valencia de Jesús, por ejemplo, identificamos las cofradías de Santísimo Sacramento, Pura y Limpia Concepción, Santa Veracruz y Benditas Ánimas del Purgatorio, y en Valledupar, las de Jesús Nazareno, Nuestra Señora del Rosario, Pura y Limpia Concepción y Benditas Ánimas del Purgatorio.

Debido a lo señalado en el párrafo anterior, don Pedro Ruiz de Costo, como principal, decidió fundar en 1728 una capellanía de misas rezadas por la muerte de Ventura Polo del Aguilar, vecino de Valencia, quien a su vez era cabeza de la capellanía, la cual administraba fray Antonio de Monroy y Meneses; dicha capellanía quedaba ahora en cabeza del capellán don Antonio Francisco Josef y Soler, cura doctrinero del valle de San Sebastián. Así, pasaron a manos de Pedro Ruiz una casa cubierta de palma en 120 pesos, un nicho valorado en 30 pesos y 25 vacas mansas (NPV, N, t. 1. ff. 34-36). Si calculamos el precio de cada vaca en 6 pesos, el valor del ganado oscilaba alrededor de 15 pesos. Por otra parte, en el mes de agosto de 1737, Martín Joseph y Manuela de Hoyo, su esposa, ambos vecinos de Valencia de Jesús, constituyeron una capellanía por 300 pesos y asumieron otra por 600 pesos que había fundado Juan Gómez Leal y administraba el capellán Julián Izquierdo Buerdo, por lo que hipotecaron 50 vacas paridas, 25 yeguas, un padrón, un burro hechor y 25 caballos mansos capones. Esta importante cantidad de ganado vacuno y caballar estaba avaluada en más de 680 pesos (NPV, N, t. 2, ff. 67-69). En definitiva, el ganado en sus diversas calidades se suministraba para responder por la institución de las capellanías.

El ejemplo más significativo de fundación de una capellanía, por la información que brinda, es el de Felipe Carbonell e Isabel de Sosa, esposos, quienes como fiadores y principales pagadores, vecinos de Valencia de Jesús, decidieron que, por hallarse vaca por muerte del capitán Josef Mendívil, el principal de una capellanía de 493 pesos y 4 reales en ganado vacuno y caballar, y de la que era “patrón y capellán” Francisco Ruiz de Costo, presbítero, ellos la asumirían, por lo que procedieron a hipotecar una serie de bienes para responder por el dinero, por lo cual entregaron 80 reses de un año y un atajo de yeguas mansas con su padrote (tabla 3).

De la misma manera, años más tarde, en 1766 Lorenzo de Utria y Betancur, vecino de Valencia, fundó una capellanía a nombre de su hijo don Alejandro de Utria y Betancur, presbítero de la Sierra Nevada, quien para afianzar su congrua necesitaba 2 000 pesos, por lo que dio en efectivo 400 pesos y para el resto hipotecó sus ganados, sus esclavos y su casa de teja (NPV, N, t. 3, ff. 118-121). Con posterioridad, ese dinero y aquellos bienes se prestaron bajo la figura de censo para generar réditos (figura 5).

Tabla 3 Bienes hipotecados por Felipe Carbonell e Isabel de Sosa, 1760

| Tipo y cantidad | Valor unitario | Valor total |

|---|---|---|

| 20 vacas mansas paridas | 8 ps. | 160 ps. |

| 18 vacas mansas escoteras | 6 ps. | 108 ps. |

| 20 vacas cerreras escoteras | 5 ps. | 100 ps. |

| 6 novillos de 2 años | 4 ps. | 24 ps. |

| 6 toros de 2 años | 4 ps. | 24 ps. |

| 10 novillas de año | 3 ps. | 30 ps. |

| 2 yeguas andonas mansas | 10 ps. | 20 ps. |

| 2 yeguas cerreras paridas | 5 ps., 4 rls. | 11 ps., 4 rls. |

| 1 caballo ordinario capón | 4 ps. | |

| 1 potranca de 2 años | 4 ps., 3 rls. | |

| Total | 493 ps., 4 rls. | |

Fuente: elaboración propia a partir de NPV, N, t. 2, Bienes hipotecados por Felipe Carbonell e Isabel de Sosa, 1760, ff. 56-58.

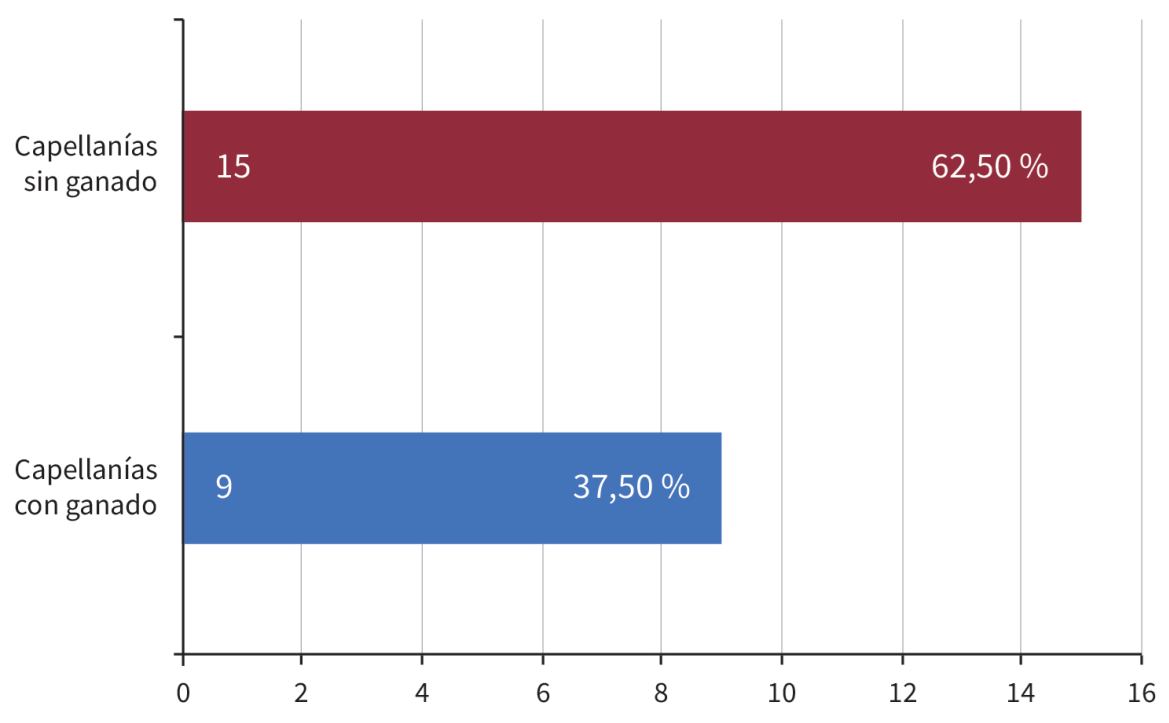

Fuente: elaboración propia a partir de documentación notarial de NPV.

Figura 5 Capellanías relacionadas con ganados en Valencia de Jesús, 1727-1798

Las operaciones civiles que se materializaban en censos también fueron muchas, especialmente cuando los prestadores eran cofradías. Por ejemplo, a nombre de don Pedro Regalado de Argote, vecino de Valencia, y Rosa Bolinches, viuda esta última, madre del otorgante, se reconocía el 29 de mayo de 1756 unas vacas de vientre pertenecientes a la cofradía de la Santa Veracruz, por las que pagaban anualmente al mayordomo 9 terneros de “corridos”, por lo que debieron hipotecar 60 reses de vientre y un atajo de 12 bestias caballares para respaldar el censo (NPV, N, t. 2, ff. 129 v.-131 r.). En la misma tónica, don Mauricio López Nevado, vecino de Valencia, en 1752 reconoció ser fiador principal del capitán don Josef Mendívil, que tenía a su cargo y entre sus bienes el número de 56 vacas de vientre pertenecientes a la cofradía de Jesús Nazareno, avaluadas en 224 pesos, a 4 pesos cada una, por lo que en reconocimiento de dicha media renta hipotecaba López Nevado un zambito criollo de 7 años, y pagaba de rédito cada año 8 cabezas de ganado vacuno, es decir, cerca de 160 pesos por la suma prestada (NPV, N, t. 2, ff. 75 v.-77 r.). Como señalamos, los prestamistas recibían ganado vacuno, pagaban réditos con ganado e, igualmente, hipotecaban ganado. Este bien era importante, y se encontraba en la mayoría de las transacciones de crédito en la ciudad de Valencia de Jesús (figura 6).

Fuente: elaboración propia a partir de documentación notarial de NPV.

Figura 6 Censos relacionados con ganados, Valencia de Jesús, 1727-1798

Con respecto a los censos en la ciudad de Valledupar, el 5 de julio de 1791, Luisa Rodríguez, como albacea fideicomisaria de los bienes de su marido, fundó una capellanía de misas a favor de este por un valor de 500 pesos, por lo cual, a fin de respaldar su instauración, hipotecó una posesión de hato nombrado La Peña, una casa de adobe cubierta de teja y un globo de tierras propias avaluados en 674 pesos y 2 reales (NPV, N, t. 5, ff. 116 v. -118 v.). En 1799, Cayetano Serna, fiador, constituyó obligación a favor de doña Josefa Araujo, viuda de Bartolomé Ustáriz, por 400 pesos de capellanía pertenecientes a la fábrica de la iglesia parroquial de Valledupar, por lo que hipotecó 80 reses vacunas de todas clases y 20 bestias caballares, todas herradas (NPV, N, t. 5, ff. 122 v.-125 v.).

Por último, en 1810, Vicente Sebastián Gutiérrez de Vega, como principal, constituyó un seguro de capellanía por 1 000 pesos, y puso como fiadores a Manuel José Pumarejo y José Ildefonso Maestre; esta capellanía fue fundada por Isidro Rivas. En este caso, se hipotecaba por parte de los dos fiadores una estancia con ingenio de trapiche, con sus aparejos y cultivos en tierras propias situadas en el paraje de la Pedregosa, unas mulas y ochenta reses que uno de ellos tenía en el hato de Río Seco (NPV, N, t. 13, ff. 51 v.-54 r.) (figura 7).

Fuente: elaboración propia a partir de documentación notarial de NPV.

Figura 7 Capellanías relacionadas con ganados en Valledupar, 1790-1810

Aparte de los anteriores documentos, que en un 37,5 %, como se muestra en la figura 4, respondían a las hipotecas con ganados, encontramos otros, en menor cantidad, pero muy ricos en información. Es el caso de las llamadas tutelas de menores. Su funcionamiento era simple: al morir los padres de un menor, estos legaban en herencia ganados y bienes materiales (casas, tierras, esclavos y joyas); al no poder gestionarlos, la herencia pasaba a un tercero que la administraba y, al igual que en otros contratos civiles, hipotecaba parte de sus bienes para responder por la herencia. En este orden, el 15 de octubre de 1755 Antonio Josef del Castillo, marido de Antonia Florencia Mojica Fontalvo, vecinos de Valencia de Jesús, por muerte de Pedro Mojica y Bernardina Fontalvo, reconocían que por ser su esposa menor de edad a la muerte de sus padres, estos dieron al licenciado Tomás Campuzano, presbítero, para su administración una suma importante de dinero, mitad efectivo y mitad ganado vacuno, que se desglosa en la tabla 4.

Tabla 4 Ganados de la tutela de menores de Antonia Florencia Mojica, 1760

| Tipo y clase | Valor unitario | Valor total |

|---|---|---|

| 3 toretes | 18 rls. | 6 ps., 6 rls. |

| 4 vacas escoteras | 5 p. | 20 ps. |

| 8 vacas mansas paridas | 6 p. | 48 ps. |

| 3 novillos de 8 años | 3 p. | 9 ps. |

| 1 novilla de 1 año | 18 r. | 2 ps., 2 rls. |

| 4 yeguas ordinarias mansas | 6 p. | 24 ps. |

| 2 vacas paridas | 7p. | 14 ps. |

| 1 vaca andona | 8 ps. | |

| 2 caballos ordinarios enteros | 9 p. | 18 ps. |

| 1 caballo capón | 18 ps. | |

| Total | 168 ps. | |

Fuente: elaboración propia a partir de NPV, N, t. 2, Tutela de menores de Antonia Florencia Mojica, 1760, ff. 67-68.

Las tutelas de menores permiten hacer claridad sobre un punto: para los padres, el ganado era el bien más importante como herencia, al igual que las joyas. Dejar ganados a sus hijos era dotarlos de un bien que se podía vender fácilmente en el mercado, como también de una rentabilidad alta por su demanda y crecimiento a largo plazo.

Un último documento que brinda información relevante es la dote, en este caso, la que recibió en 1752 Ana María Rodríguez Montalvo, vecina de Valledupar, viuda de Fernando Bello Mejía, con quien tuvo dos hijos menores y que al momento de su matrimonio introdujo ganado vacuno, caballar, cabras y joyas. Ante el capitán Matías González, alcalde ordinario de primer voto, se realizó el avaluó de su dote, como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5 Dote de Ana María Rodríguez Montalvo, 1752

| Tipo y bien | Valor unitario | Valor total |

|---|---|---|

| 13 vacas mansas paridas | 6 ps. | 78 ps. |

| 23 vacas horras | 4 ps., ½ rls. | 103 ps. |

| 16 reses de año | 8 rls. | 39 ps. |

| 4 toros de dos años | 3 ps. | 12 ps. |

| 7 novillas de 2 años | 3 ps. | 21 ps. |

| 1 atajo de 16 yeguas, 2 de camino | 16 ps. | 16 ps. |

| 2 yeguas más de camino | 7 ps. | 14 ps. |

| 12 yeguas ordinarias | 7 ps. | 72 ps. |

| 4 potros de 2 años | 4 ps. | 16 ps. |

| 2 yeguas de 1 año | 6 ps. | 12 ps. |

| 1 padrote | 10 ps. | 10 ps. |

| 5 potricos de hierro | 18 rls. | 11 ps., 2 rls. |

| 2 caballos capones andones | 12 ps. | 24 ps. |

| 4 caballos ordinarios | 9 ps. | 36 ps. |

| 3 cabras | 26 rls. | 22 ps. |

| 10 chivos | 4 rls. | 5 ps. |

| 1 burrico | 10 ps. | |

| 1 negro de 25 años | 300 ps. | |

| 1 negro de 25 años | 200 ps. | |

| 1 zambo de la misma edad, tullido | 100 ps. | |

| 1 mulato de 16 años | 160 ps. | |

| 1 negro de 11 años | 180 ps. | |

| 1 negro de 7 años | 100 ps. | |

| 1 negro, cojo, de 5 años | 50 ps. | |

| 1 negro de 3 años | 100 ps. | |

| 1 negra de 26 años | 300 ps. | |

| 1 zamba de 42 años | 180 ps. | |

| 1 negrita de 9 años | 150 ps. | |

| 1 labranza | 60 ps. | |

| 1 casa de hato con su cocina | 30 ps. | |

| 1 solar de 24 rs. en la ciudad | 24 ps. | |

| 1 baúl | 8 ps. | |

| 1 caja sin cerradura | 2 ps. | |

| 1 escritorio | 12 ps. | |

| 22 ps. | ||

| 2 pares de candados | Pesó todo 28 castellanos | 56 ps. |

| 190 cuentas de oro | 26 ps., 6 rls. | |

| 1 gargantilla con 24 cuentas de oro | 16 ps. | |

| 24 cuentas de oro | 16 ps. | |

| 2 onzas de coral | 5 ps. | |

| 1 lb. de plata labrada | 211 ps., 6 rls. | |

| Total | 2 810 ps., 4 rls. | |

Fuente: elaboración propia a partir de NPV, N, t. 2, Dote de Ana María Rodríguez Montalvo, 1752, ff. 89-92.

La composición detallada de la dote de Ana María Rodríguez Montalvo nos permite observar nuevamente que el ganado era un activo importante que se daba a las mujeres al momento de casarse. Si se desglosan los valores de la dote, se encuentra que un total de 501 pesos y 2 reales correspondían a ganados, y el resto se componía de los valores de los esclavos, las joyas, las tierras y los enseres del hogar. El ganado solo era superado en los valores totales por los esclavos, que llegaban a 1 820 pesos. Al igual que el ganado, los esclavos eran un activo importante y de fácil venta, que se podía capitalizar en cualquier momento. En este caso, el número de ganados no correspondía a la cantidad de esclavos, en caso de que se quisiera señalar que estos últimos se encargaban de los ganados.

Las cuentas de diezmos y la productividad

Si bien la precariedad del material empírico inhibe el análisis histórico y no facilita la construcción de series y demás estadísticas en tiempos extensos, también es cierto que en nuestra ayuda aparecen otros documentos que permiten ampliar la mirada sobre la producción ganadera en Valledupar y Valencia de Jesús. Por ejemplo, en 1795 se originó un pleito relacionado con el tema del remate de los diezmos del área rural de dichas ciudades. José Francisco Díaz Granados y Marcial García, ambos vecinos de Santa Marta, ganaderos que alternaban su residencia entre Valledupar y Santa Marta, pero con propiedades en cercanías a las ciudades estudiadas en este escrito, se enfrentaron por la adjudicación del remate de los diezmos en 1796. De este proceso interesan los datos sobre el valor de los remates de los diezmos, el nombre de la persona a quien se le adjudicaron y la suma recaudada entre 1787 y 1795, en el caso de Valledupar, y de 1786 a 1795, en Valencia de Jesús3.

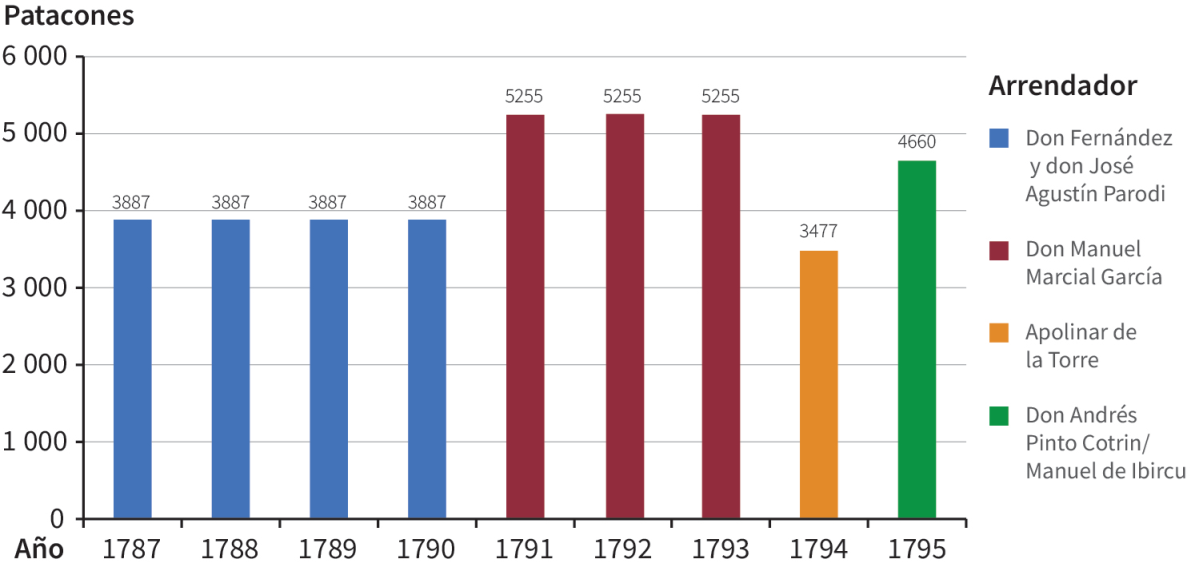

Para iniciar, en la figura 8 se presentan los datos sobre los diezmos del partido de la ciudad de Valledupar, donde se discriminan los años del remate, el postor y su valor.

Fuente: elaboración propia a partir de AGN, SC, D, 22, tom. 4, 50, doc. 6.

Figura 8 Diezmos en la ciudad de Valledupar por arrendador entre 1787 y 1795

Efectivamente, las cifras detallan que el remate de los diezmos del partido de Valledupar durante nueve años fue cercano a los 40 000 pesos, con su tope más alto en 1791, 1792 y 1793, cuando llegó a 5 255 pesos, y bajó en 1794 a 3 477 pesos, para luego pasar a 4 660 pesos en 1795. En general, observamos una tendencia al alza de 1787 a 1795, con un bajón leve en 1794 y nuevamente una subida en 1795. Entonces, encontramos que los arrendadores tuvieron por lo menos capacidad para recuperar su inversión y obtener alguna ganancia por encima de la cifra anotada de 3 887 pesos en 1787, que incluso aumentó a partir de 1791. Ciertamente, llevar el remate de 3 887 pesos en 1790 a 5 255 en 1794 deja ver una tendencia a la valorización de los diezmos y, por supuesto, de la productividad ganadera. La cifra más baja muestra la existencia de una eventualidad -climática o de los postores- y no niega la tendencia general al alza de los diezmos y, por ende, de la productividad local. Ya sabemos que el valor del remate solo permite ver las expectativas de ganancias del postor.

De otro lado, algunos datos posibilitan hacer una aproximación al valor de los ganados que pastaban en las ciudades de Valledupar y Valencia de Jesús y se llevaban a los mercados. El valor de los remates de los diezmos hace viable ese acercamiento. En el caso de Valledupar, podríamos señalar, siendo conservadores, que la venta de los ganados vacunos se ubicaba por encima de los 30 000 pesos anuales y que llegó posiblemente a 50 000 pesos entre 1791 y 1793, una cifra nada desdeñable que resulta de la aplicación de una ecuación simple: al recoger el arrendador el 10 % de lo que se vendía en el mercado, suponemos, por ejemplo, que un arriendo del 10 % se daba sobre una suma de 50 000 pesos, lo cual ocurrió en Valledupar.

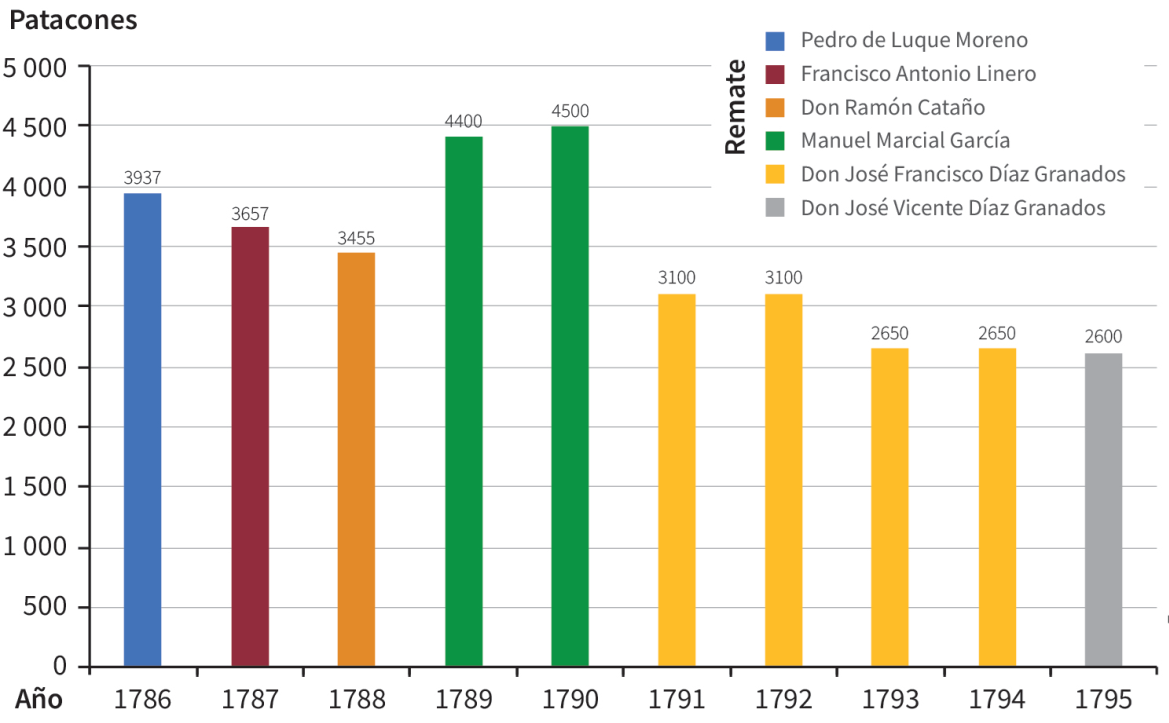

En el caso de Valencia de Jesús, en la figura 9 se muestra el valor de los remates y el nombre del arrendador en esa ciudad entre 1786 y 1795, un periodo de diez años. Anotemos antes que un dato expuesto en el pleito señala que entre 1780 y 1788 el valor del remate de los diezmos en la zona de Valencia de Jesús arrojó la suma de 22 499 pesos, es decir, un promedio de 2 499 pesos anuales en nueve años. Si se considera que en 1786, 1787 y 1788 se recolectaron 11 049 pesos y los restamos de la suma de los 22 499 pesos, descubrimos que entre 1780 y 1785 el valor del remate fue de 11 450 pesos, un promedio de 1 908 pesos por año. Así, se observa un alza en el valor del remate a partir de 1786. Entre 1780 y 1795 el valor de los remates fue de 45 499 pesos, con un promedio anual de 2 843 pesos pagados por el arrendador.

Fuente: elaboración propia a partir de AGN, SC, D, 22, tom. 4, 50, doc. 6.

Figura 9 Remate de diezmos de la ciudad de Valencia de Jesús de 1786 a 1795

Para seguir con la interpretación de los datos, señalemos que, a diferencia de Valledupar, se encuentra una fluctuación del valor del remate de los diezmos de Valencia de Jesús entre 1786 y 1795, con 1790 como año del remate más alto, por la suma de 4 500 pesos, y el más bajo se dio en 1795, por 2 600 pesos. Estas alzas y bajas pueden ser explicadas por cambios climáticos, ya que en el verano los ganados morían de sed, lo que también afectaba al arrendador de los diezmos que ofertaba por debajo de las expectativas de producción con que iba a los mercados, y un invierno fuerte impedía el traslado de los ganados al mercado. Si se tiene en cuenta la cifra de 2 600 pesos para 1795, vemos que esta sería la mínima de las expectativas de la producción ganadera del área, en tanto que la máxima llegó a los 4 500 pesos en 1790.

A grandes rasgos, los datos de los diezmos de las ciudades de Valledupar y Valencia de Jesús permiten inferir otras tendencias. Por un lado, que la cifra pagada por los remates era alta, si se compara con otras ciudades del Nuevo Reino (Brungardt). Por ejemplo, el valor del remate era mayor que el de algunas ciudades de la gobernación de Popayán para la misma época (Melo); en esta última gobernación el remate más alto de una ciudad fue el de su capital Popayán, el cual llegó en 1790 a la suma de 3 627 pesos, mientras, por ejemplo, en la misma época los remates del diezmo de algunos partidos del Virreinato del Río de la Plata oscilaban en torno al mismo valor (Garavaglia, Economía). En general, podemos concluir que las cifras del remate de diezmos eran altas, lo que nos llevaría a un punto importante: era así porque la productividad ganadera en las dos ciudades era alta.

Conclusiones

En este artículo, a partir de unos vestigios documentales fragmentarios, se estudió la productividad ganadera en dos ciudades de frontera de la gobernación de Santa Marta: Valledupar y Valencia de Jesús. El análisis se concentró en mostrar que la cría de ganado vacuno y equino fue la principal actividad económica practicada por los vecinos de estas dos ciudades. La documentación consultada permite probar que vacas, yeguas y caballos fueron el patrón de medida de la riqueza, como también los principales bienes comerciales que se emplearon en la mayoría de las transacciones económicas y también sociales. El ganado, en resumen, fue el principal capital económico y social, lo que se percibe, primero, por ser la principal inversión dentro del total de los bienes testados, las capellanías fundadas, los censos establecidos, las dotes que se dieron a varias mujeres y las tutelas de los menores de edad. En general, estos documentos, algunos mediados por un contexto religioso, nos permiten ver que el ganado, especialmente el vacuno, era parte vital de las diversas actividades que se ejercían en las jurisdicciones de Valledupar y Valencia de Jesús en el siglo XVIII y en la primera década del XIX.

Por otro lado, en cuanto al valor comercial de la producción anual, datos cuantitativos aportados por las cuentas de los remates de diezmos hacen posible señalar que el valor anual del ganado comercializado entre 1786 y 1795 osciló en las dos ciudades entre 60 000 y 90 000 pesos. En cuanto a la calidad del ganado, las referencias específicas a sus diversos tipos demuestran el grado de especialización que se tenía. Así, se hacían alusiones a vacas chicas, vacas para matar, vacas mansas paridas, vacas horras, vacas de año, vacas grandes, toros de dos años, torete, novilla de dos años, novillos, yeguas de camino, yeguas andonas, yeguas ordinarias, yeguas de año, potros de dos años, caballos padrotes, potrillos, caballos capones y caballos capones andones, entre otras calidades. Por supuesto, cada denominación significaba un valor en el mercado; lastimosamente, solo podemos comparar el precio del ganado vacuno, ya que no registramos ventas en los mercados de yeguas o los famosos caballos andones.

En lo que se refiere a las unidades productivas donde se ubicaba el ganado, estas eran referenciadas en la mayoría de los casos como posesión de un hato de ganado “vacuno y caballar” o hato de ganado “vacuno, caballar y cabrío”, además de hatillos, corrales y “atajos” de vacas, yeguas o caballos. El hato estaba conformado por una casa con cocina cubierta de palma y bahareque, corrales y, excepcionalmente, chiqueros para cabras o caballerizas; “una casa de hato cubierta de palma de 14 varas”, dejaba registrado una vecina de Valencia en 1740. Esta unidad podía componerse solo de una casa rudimentaria de palma y corral o ser más sofisticada y disponer de casa de vivienda del dueño de la unidad. La propiedad estaba al cuidado de uno o varios esclavos, no más de siete en promedio, aunque había unidades que tenían más de veinte, lo cual era excepcional, como fue el caso de Bernardo Campuzano que tenía más de treinta esclavos, los cuales se encargaban de actividades como cuidar los ganados, llevarlos a los potreros o playones a pastar, cuidar de las crías y las vacas paridas, de su sacrificio, castración y herrado, así como de “descubrir sabanas” donde llevar a pastar los ganados, entre otras labores. En promedio, los vecinos que poseían esclavos no tenían más de seis. Había también hatillos, que estaban constituidos solo por un corral donde se guardaba el ganado; era la unidad más precaria y denotaba que su dueño no tenía una infraestructura solvente, carecía de esclavos y poseía cantidades de ganado ínfimas (figura 10).

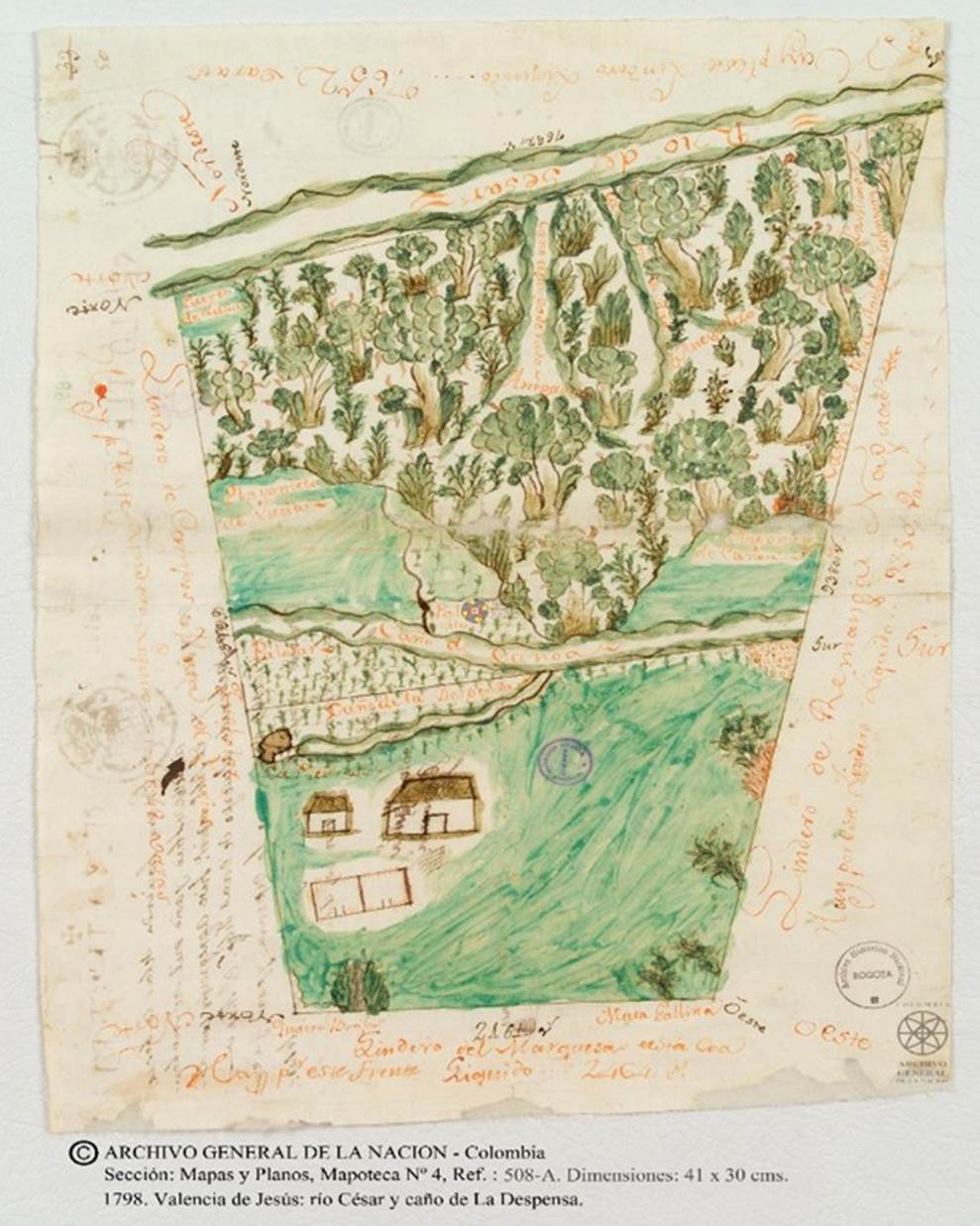

Como hemos advertido, el territorio de la jurisdicción de Valledupar y Valencia de Jesús tenía atributos especiales, en términos geomorfológicos y climáticos, que incentivaban la cría de ganados. El jesuita Antonio Julián escribió que el terreno que vio a su paso cuando visitó estas ciudades era cómodo, un “verde prado”, una sola “sabana deliciosa”, todo “llano”, donde el ganado se reproducía de forma vegetativa, sin ningún cuidado (Julián 79). Eran las llamadas sabanas, terrenos de particularidades geográficas cuya característica especial era la de albergar pastos naturales la mayor parte del año que escaseaban en el verano. Las sabanas en este caso eran inmensas, como lo comentó Antonio Julián, y se podían encontrar desde Valledupar hasta Tamalameque, siguiendo el curso del río Cesar. A medida que los indios tupes y chimilas eran marginados a la zona boscosa o eliminados físicamente, se ganaba el acceso a un territorio que albergaba tierras de sabanas; se les descubría, para usar el lenguaje de la época. Encontramos que las sabanas más extensas se hallaban en la desembocadura de los ríos Cesar y Ariguaní en las ciénagas de Chiriguaná y El Paso, al sur. Allí estaban las haciendas de San Antonio del Dividivi, Las Cabezas, Calenturas, Mata de Indio, San Agatón, La Despensa y Arremanganaguas, de propiedad de vecinos poderosos de Mompox. Juntas estas unidades tenían existencias superiores a las 30 000 cabezas de ganado vacuno. Más al norte, en el cauce medio de los ríos Garupal y Ariguaní, se hallaban otras sabanas igual de significativas, aunque menos extensas: las de Garupal, Los Venados, Guaimaral, Ariguaní y El Diluvio. Sin embargo, las más importantes, por su cercanía a los centros urbanos, eran las del Valle, La Paz, El Patillar, Los Corazones, La Junta, Badillo, Los Tupes, El Zorro, Casacará, El Boquete, Los Palmares, Jobo, La Culata, Las Vacas, Uniaimo, Sabana Grande, La Jagua del Pilar, Revesado, La Punta, Guacoche, Río Seco, Los Corazones y Diego Pata, en jurisdicción de Valledupar. Mientras, en la jurisdicción de Valencia de Jesús encontramos las sabanas de Pan de Azúcar, Aguas Blancas, María Angola, Los Venados, Queripote, El Pedregal, La Boca del Potosí y Maldonado, entre otras. No sobra señalar que el uso de estos terrenos específicos se apoyaba en la posesión mancomunada. En la mayoría de las ocasiones, eran como ejidos donde los vecinos podían llevar sus ganados, después de firmar contratos bajo reglas del derecho castellano. Si las sabanas tenían pastos gran parte del año, en los veranos los ganados se trasladaban a los playones, a las riberas de los ríos donde en verano, al bajar las aguas, dejaban descubiertos terrenos que ahora se inundaban de pastos naturales. Así, tendríamos una práctica ganadera estacionaria que aprovechaba al máximo los recursos ambientales.

Fuente: AGN, SC, M, N.° 4, ref. 508-A, 1798.

Figura 10 Hato ganadero de La Despensa, a orillas del río Cesar, 1798

Para trasladar los ganados de un sitio a otro se empleaba a los vaqueros, que en ocasiones podían ser esclavos, la mayoría de las veces trabajadores libres o “mozos libres”, especialistas en esta tarea. Era frecuente la presencia de estos mozos expertos en rodeos, que recogían los ganados en sabanas, montes y palotares en una o dos semanas, dependiendo de la cantidad, y los llevaban a los corrales, los playones y los mercados. Un rodeo se hacía en uno o dos días si el “atajo” de ganados era pequeño, y podía durar una o dos semanas si era de una hacienda grande. Una vez se recogía el ganado, este era llevado a los corrales, donde se le curaban las heridas causadas por los tigres, se herraban los terneros, se separaban las vacas preñadas y se determinaba cuáles se vendían en los mercados, tarea que realizaban los esclavizados. Una vez se escogía el ganado en pie para ser llevado a los mercados, se iniciaba una larga “correría” por caminos fangosos y en medio de bosque tropical. Si, por ejemplo, este era trasladado a la ciudad de Cartagena, por el camino en línea recta desde las sabanas de El Diluvio hasta los playones cercanos a la villa de Tenerife, teniendo que atravesar una zona selvática donde acechaban tigres, serpientes y chimilas, la duración podía ser de un mes y medio. Allí, en Tenerife, pastaban los ganados unas dos o más semanas, según cuán buena hubiera sido la travesía del primer trayecto, luego de descansar los ganados y los vaqueros, para después, dependiendo de la creciente del río Magdalena, cruzar hasta la provincia de Cartagena y seguir por tierra, bordeando el canal del Dique a los playones de Bocachica, donde esperaban otros días pastando, para luego sí entrar al matadero. Documentar esta parte fundamental de la comercialización de ganados es bastante difícil, por la escasez de datos. Como ya vimos, en el testamento de María Rosa López Nevado esta señalaba que tenía un esclavo de nombre Manuel, de veinte años, criollo vaquero, mientras en su testamento Andrés Mateo del Hoyo reconocía deudas a favor de un vaquero del Real de la Cruz en el canal del Dique, de nombre Gerardo, aunque no se especifica la razón de la deuda (NPV, N, t. 2, ff. 195-199). Un dato significativo lo encontramos en la crónica del padre Antonio Julián, donde este consignó su asombro al ver cerca de “quinientos, y seiscientos hombres a caballo para hacer, como allá dicen un rodeo de una sola hacienda” (Julián 80). El vaquero, en este caso, fue un activo relevante en la recogida y el traslado de ganado vacuno, bien fuera a los corrales o a los mercados, en tanto que los esclavos se encargaban de cuidar el ganado en los corrales de los hatos.

No hallamos en la documentación referencia alguna al uso de herramientas, lo que muestra que la ganadería practicada era rudimentaria y exigía poco uso de aparejos especializados. Lo más novedoso que hallamos fue la alusión a la existencia de potreros, lo que denota un avance en la técnica de siembra de pastos artificiales. En 1802, en la ciudad de Valledupar, Juan Antonio Venegas registraba haber invertido 18 pesos “en pasto” en las tierras del paraje nombrado Tocaimo (NPV, N, t. 10, sin folio). En adelante, bien entrado el siglo XIX, ya la figura del hato empezó a desaparecer y emergieron los potreros, cuya venta sería constante, lo que demuestra que esta técnica de pastura se introdujo desde comienzos del siglo XIX. Es bueno reconocer que la introducción del herrado en los ganados también era frecuente. Varios ganaderos señalaban que se tenía “porción de ganado vacuno y caballar que apareciera bajo la marca de su uso”, de manera que se daba el tránsito desde un tipo de ganado cimarrón que no tenía marca alguna.

Todo lo anterior conduce a un punto: en las ciudades de Valledupar y Valencia de Jesús la ganadería, en el tiempo estudiado, fue la actividad económica por excelencia, y su análisis nos lleva a reconsiderar varias cuestiones: primero, revaluar la idea de la existencia en el Virreinato de la Nueva Granada de mercados pírricos, casi que autárquicos; más bien, estamos ante la presencia de eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás de largo alcance. Segundo, que la actividad ganadera tiene muchas aristas en cuanto a su desarrollo, el cual aquí presentamos en parte, pero merece ser investigado más a fondo. Tercero, que la historiografía colombiana apenas se acerca al estudio micro de esta actividad, lo que en un futuro permitirá dar mayor nitidez al tema de los eslabonamientos y las etapas de comercialización de los derivados del ganado vacuno, desde el uso de la mano de obra, la venta de los cueros y el trabajo que significaba tasajear grandes cantidades de ganado, entre tantas aristas de una práctica económica de gran impacto. Por último, entender que la actividad ganadera, en tiempos preindustriales, se valía de recursos ambientales que solo se encontraban en algunas áreas específicas del espacio neogranadino. En este sentido, las bondades de las sabanas ubicadas entre los ríos Ranchería, Cesar y Ariguaní incentivaron, junto con otros factores, la cría de ganados vacuno y equino.