The authority of the ethnographer over the “mere traveler” rest chiefly on the idea that the traveler just passes through, whereas the ethnographer lives with the group under study. But of course this is what captives and castaways often do too, living in another culture […] learning indigenous languages and lifeways with a proficiency any ethnographer would envy […] At the same time the experience of captivity resonates a lot with aspects of the experience of fieldwork -the sense of dependency, lack of control, the vulnerability to being either isolate completely or never left alone.

Mary Louise Pratt (38)

Las expediciones a Salinas Grandes y la dependencia de intérpretes y lenguaraces en la sociedad colonial

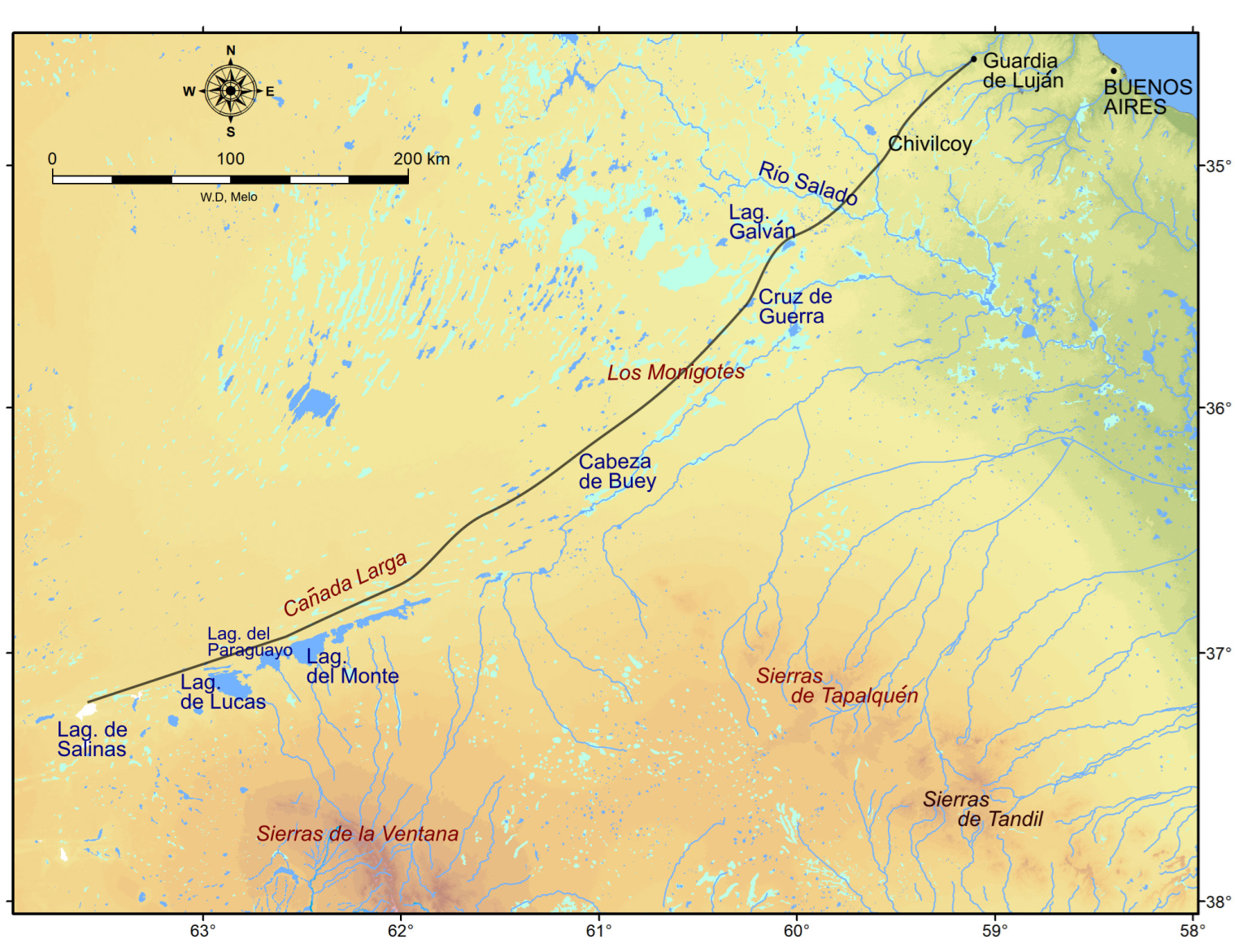

Las Salinas Grandes se encuentran emplazadas en la actual provincia de La Pampa (Argentina), más específicamente, en el departamento de Atreucó y en las proximidades del límite sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en lo que se conoció como tierra adentro2, territorio habitado por distintos grupos indígenas. La sal obtenida allí era la más requerida por panaderos, pulperos y saladores de carnes por su buena calidad, y resultaba ser asimismo menos onerosa que la obtenida en otros parajes más distantes. Estas travesías -que partían de la Guardia de Luján con una frecuencia anual- constituían actividades complejas que requerían planificación y una importante movilización de recursos y personas. Los itinerarios seguidos por las carretas de la sal y los lugares en los que se montaban los campamentos mientras duraba su recolección constituyeron escenarios de variadas interacciones entre hispanocriollos e indígenas. Sin embargo, no solo se trataba de obtener el producto, sino que, al mismo tiempo, se procuraba entrar en contacto con los caciques locales para establecer todo tipo de intercambios y negociaciones, llevar a cabo actividades de inteligencia y rescatar cautivos. Estos intereses, compartidos por los grupos indígenas, daban lugar a jornadas de intensa actividad registradas en diarios, relaciones y cartas. Por ello, para las autoridades coloniales, contar con intérpretes competentes fue crucial para que tales empresas pudieran concretarse con éxito, lo cual constituyó un verdadero problema que resolver.

Fuente: elaborado por el Dr. Walter Melo (Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)/UNS).

Figura 1 Mapa de la provincia de Buenos Aires en el que se señala el camino hacia Salinas Grandes desde la Guardia de Luján

En este trabajo nos proponemos problematizar la dependencia de intérpretes y lenguaraces por parte de los funcionarios coloniales, y asimismo la aparente escasez de personas que pudieran desempeñarse como tales en el marco de actividades que involucraran a las sociedades indígenas. Posteriormente, analizaremos los casos de excautivas hispanocriollas que estuvieron en condiciones de desempeñar roles de mediación, que vivieron en cautiverio en las sociedades indígenas por periodos prolongados, y que fueron rescatadas, o bien que escaparon por sus propios medios, en el contexto de las expediciones dirigidas al paraje de Salinas Grandes entre 1778 y 1810. Además, buscaremos determinar cuántas de estas mujeres fueron habilitadas por las autoridades, luego de regresar a sus lugares de origen, para actuar como mediadoras, y a qué situaciones estuvieron limitadas sus participaciones en este sentido, teniendo en cuenta que, con frecuencia, los funcionarios quedaron a merced de traductores de mensajes poco confiables.

En los últimos años se han hecho algunos aportes en relación con los papeles de intermediación cultural que fueron asumidos por mujeres indígenas en diferentes puntos del continente americano. En Sifters: Native American Women’s Lives (Perdue), diferentes autoras analizaron los roles de mediación que debieron desempeñar mujeres nativas de Norteamérica, en busca de “feminizar” la historia indígena de ese territorio, y destacaron que a menudo las fuentes han omitido su existencia, lo cual las condena al anonimato. Por su parte, Florencia Roulet (“Embajadoras y hechiceras”) analiza lo que llama las distintas facetas del poder femenino en las sociedades indígenas de la frontera sur, paro lo cual hace hincapié en dos funciones de mediación desempeñadas por mujeres nativas: la de aquellas que sirvieron de nexo entre sus pueblos y la sociedad colonial, y la de quienes se desempeñaron como consejeras de los caciques. Al año siguiente, realizó una aproximación a casos particulares de cruzadores de fronteras nativos en el ámbito colonial rioplatense, en la cual ocuparon su atención las mujeres que negociaron tratados de paz (Roulet, “Mujeres, rehenes y secretarios”). Por último, otro aporte que se debe resaltar lo constituye el libro titulado Cacicas (Ochoa y Vicuña), en el que se analizó la importancia de estas figuras femeninas en las sociedades nativas. En esta obra colectiva resulta necesario mencionar el capítulo de Roulet sobre las cacicas que se desempeñaron como pacificadoras en la frontera sur3. En el caso del Virreinato del Río de la Plata, la ausencia de trabajos que analicen la situación inversa, es decir, mujeres hispanocriollas como mediadoras culturales, está vinculada con el hecho de que tradicionalmente estas actividades no fueron desempeñadas por mujeres en la sociedad colonial, salvo en casos excepcionales y por motivos específicos, aspectos que desarrollaremos en este trabajo.

Para elaborar este artículo trabajamos con fuentes tanto editadas como inéditas, sobre todo con manuscritos procedentes del Archivo General de la Nación argentino, distribuidos en fondos documentales correspondientes a la división Colonia -Comandancia de Fronteras, Archivo, Guerra y Marina y Costa Patagónica-. Otros repositorios consultados fueron el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Los documentos consisten en diarios de expediciones dirigidas a Salinas Grandes y a la costa patagónica y relaciones de novedades redactadas por los respectivos comandantes, como también oficios de autoridades coloniales sobre el devenir de estos viajes y otros asuntos.

La dependencia de lenguas y lenguaraces fue constante en el Virreinato del Río de la Plata, debido a dos cuestiones que es preciso considerar. Por un lado, la negación por parte de los indígenas de incorporar el español como lengua en común en el marco de negociaciones diplomáticas, aun cuando fueran capaces de hablarlo, de la misma forma que se rehusaron a abandonar sus propios protocolos de interacción debido a que estos “integraban el haz de rasgos diacríticos definitorios de su condición de dirigentes de un grupo políticamente autónomo y de allí su resistencia a resignarlos” (Villaret al., “…por entender su idioma” 1-2). Y, por otro lado, los casos de oficiales coloniales diestros en el manejo del habla nativa eran prácticamente inexistentes, ya que su posición dominante era incompatible con la de un aprendiz. Tal dependencia constituyó un problema, tanto por la escasez de personas que cumplieran ese rol de manera eficaz como por la desconfianza existente hacia los mediadores, reclutados las más de las veces entre mestizos y excautivos. De hecho, un porcentaje muy alto de aquellos lenguaraces de los que disponemos de información aprendieron a hablar la lengua durante su cautiverio en tierra adentro. En sus estudios sobre los intérpretes en la historia, Jean Delisle y Judith Woodsworth remarcaron que estos individuos fueron cruciales para generar entendimientos, pero que, en su mayoría, no eligieron desempeñar su papel como mediadores culturales, sino que se vieron compelidos a hacerlo para poder sobrevivir, por lo cual hacían uso de las habilidades que habían adquirido en el transcurso de sus movimientos entre culturas (247-261).

Crivelli se refirió a la escasez de lenguaraces en la frontera, sobre lo que sostuvo que “difícilmente estaban disponibles cuando hacía falta” (9), en tanto que Villaret al. plantearon la “endémica carencia” (“La comunicación interétnica” 74) de personas que cumplieran el papel de intérpretes con eficacia. Weber, por su parte, sostuvo que en Buenos Aires podían encontrarse personas que conocieran la lengua de los nativos, “pero por lo general estas tendían a ser gente sin mucha educación”, que hablaban un español demasiado rudimentario como para traducir los mensajes de los grupos nativos de la manera apropiada, sumado a que varios de ellos “carecían de habilidad para tratar con los indígenas” (328-329). Esto último fue reconocido por los mismos funcionarios.

En relación con ello, el protector de naturales manifestó en 1791 que solía haber pocas personas que entendieran “el lenguaje de los Pampas, y otras naciones inmediatas”, y estos eran muchas veces “peones, arrieros, ò carreteros que han sido cautivados”, quienes no tenían los conocimientos necesarios como para “observar la fidelidad que es inherente àl empleo de Ynterprete de vnas naciones con quienes es menester usar de mil cautelas para perpetuar la paz”4. También el virrey Arredondo expresaría que, “aunque encontraba soldados o arrieros que entendían los dichos de los bárbaros, su rusticidad era tan grande que no sabían traducirlos al español” (Mariluz 66-67), sin dejar de resaltar la dificultad que generaba el hecho de hallar alguna persona “inteligente en el idioma” (Mandrini 65). Por otra parte, en consonancia con estos planteos, un intérprete llamado Blas de Pedrosa, refiriéndose a los lenguaraces que podían encontrarse en la ciudad o en la campaña, manifestó lo siguiente:

es verdad que hay algunas personas que entienden el Ydioma Pampa, pero tambien le consta que son muy pocas, que de ellas no es facil haver a la mano alguna que sirva, que siendo desconocidas y de muy baja extracción, y quasi ningunos sentimientos de honor, y principios para conducirse con advertencia con los Yndios cuyo Caracter ignoran, no son estimados en algo por estos, teniendo en menos deducirse a tratar en especialidad los Caciques, con ellos, y desconfiándose de la mediacion ya por que exijen en el porte, trato y aspecto exterior la mejor credencial del caracter de Emisario y Mediador, ya por que Suponen que los gefes no se abatirian a tratar con una persona que saben quanto se distingue entre nosotros.5

En vista de lo anterior, las autoridades coloniales quedaron a merced, en variadas ocasiones, de traductores de mensajes poco confiables, que conocían la lengua de los indígenas, pero no la traducían al castellano de la manera adecuada, desconocían sus protocolos y, por ende, en el marco de las mediaciones, no se vinculaban con los grupos indígenas con la cautela que resultaba necesaria. No obstante, pese a la existencia de ciertas sospechas en torno a su idoneidad en el desempeño de sus funciones y a sus verdaderas intenciones, los funcionarios se volvieron dependientes de este tipo de intérpretes (Villaret al., “La comunicación interétnica” 73).

Características de los intérpretes “ideales”

Ahora bien, en función de lo antedicho, podemos afirmar que el intérprete ideal debía cumplir con una serie de habilidades y características que pueden ser clasificadas en cuatro puntos principales:

Hablar con fluidez la lengua.

Conocer la cultura y los protocolos de los grupos nativos con los que interactuaría.

Ser conocido y respetado por los caciques.

Ser leal, confiable y traducir los mensajes con fidelidad.

Sin embargo, rara vez todas ellas se encontraron reunidas en un solo intérprete. Sí podían hallarse en la frontera personas que hablaran rudimentariamente la lengua de los nativos, pero la mayoría no cumplía con las tres características restantes. Debido a ello, los pocos intérpretes que hablaban la lengua con fluidez, que tenían conocimientos de los protocolos indígenas y eran conocidos en tierra adentro por algunos caciques, aparecen con frecuencia en la documentación consultada actuando recurrentemente en diferentes diligencias. Ante la carencia de intérpretes idóneos, estos pocos fueron muy solicitados, y eran por ello empleados hasta edades avanzadas, pese a que en su mayoría se trataba de personas de lealtad dudosa que no gozaban de la plena confianza de las autoridades. Eran actores fronterizos que se revestían de una vital importancia para los hispanocriollos, por lo cual no podían arriesgarse a perderlos, lo que justificaba incluso que los funcionarios hicieran oídos sordos a los rumores y las sospechas, en algunos casos comprobadas, en torno a su actuación. Estos intérpretes habían pasado por un largo proceso de aprendizaje que los diferenciaba cabalmente de aquellos otros que simplemente se hacían entender.

Utilizar el término lenguaraz no implica necesariamente que pueda ser considerado sinónimo de intérprete. En este sentido, Villar et al. (“Dicen lo que no es”; “… por entender su idioma”; “La comunicación interétnica”) sostuvieron que mientras que el primero “solo farfullaba la lengua nativa, se daba a entender en ella con cierta dificultad y traducía la locución escuchada con mayor o menor precisión según su grado de familiaridad con el tema tratado” (Villar et al., “La comunicación interétnica” 72), el segundo “ha debido llevar a cabo un largo aprendizaje práctico”, lo que le posibilitaba comprender y traducir con eficiencia y generaba por ende importantes beneficios, como los de poder

interpretar el mensaje emitido y transferirlo al habla del receptor buscando las equivalencias adecuadas en caso de que no existan, mientras se evalúan las conductas protocolares y comunicativas del emisor y simultáneamente se desarrollan las propias en consonancia. (Villar et al., “Dicen lo que no es” 3-4)

Tener conocimiento de lo que Roulet llamó protocolos de tierra adentro6 era de una importancia trascendental para que las mediaciones fueran eficaces, debido a que regulaban “el comportamiento esperado de parte de quien ingresa a territorio ajeno con finalidades pacíficas” (Huincas193). De allí que, como mencionamos anteriormente, convertirse en un intérprete requería un trabajo de aprendizaje que implicaba una duración bastante extensa. Según estudios llevados a cabo por Villar et al. (“Por entender su idioma”; “La comunicación interétnica”), el aprendizaje del mapu dungum7 demandaba más de cinco años, por lo cual era imposible que adquirieran un conocimiento completo de la lengua aquellos que permanecían en las comunidades nativas un tiempo inferior a este.

Sumado a esto, otro aspecto que hace falta tener en cuenta está vinculado con lo que los lingüistas denominan el periodo crítico para aprender una segunda lengua. Siguiendo a David Birdsong, esta hipótesis establece que en las personas existe un periodo de desarrollo limitado, durante el cual es posible adquirir un lenguaje, ya sea una primera o una segunda lengua, con una competencia lingüística comparable a la de los hablantes nativos y que, una vez superada esta ventana de oportunidad, la capacidad de aprender idiomas disminuye considerablemente (Birdsong 1)8. En relación con ello, Joaquín Rivaya Martínez, en su trabajo sobre la indianización de cautivos euroamericanos entre los indios comanches, planteó que

la capacidad de la mayoría de las personas para aprender una lengua con la competencia de un hablante nativo comienza a disminuir a los seis o siete años, mientras que la capacidad de hablar con fluidez otra lengua que la materna declina considerablemente a partir de los doce a trece años. (Rivaya 115)

De esta forma, solo la permanencia en tierra adentro por periodos prolongados otorgaba a los cautivos adolescentes y adultos la posibilidad de aprender a hablar con relativa fluidez la lengua de sus captores. Por último, la participación del cautivo en actividades en las cuales la comunicación con otras personas era frecuente podía facilitar dicho aprendizaje, al contrario de lo que podía suceder con los cautivos que se encontraban en “relativo aislamiento” (Rivaya 115). Continuando con este tema, los niños pequeños tomados como cautivos aprendían el nuevo idioma rápidamente, pero rara vez intentaban escaparse luego de haber sido totalmente aculturados, mientras que los jóvenes y los adultos tendían a aprender la lengua indígena más imperfectamente “e intentaban huir mucho más a menudo” (Rivaya 115). Cabe aclarar que existieron algunas excepciones, representadas por los casos de cautivos mayores de trece años que llegaron a hablar la lengua de sus captores con experticia, y que al retornar a la sociedad colonial se desempeñaron como intérpretes. Sus estadías prolongadas en tierra adentro facilitaron asimismo el desarrollo de otras aptitudes y habilidades fundamentales para convertirse en mediadores de prestigio. Precisamente, ese carácter excepcional los hizo muy valiosos a los ojos de las autoridades -siempre y cuando los excautivos fueran hombres, como veremos a continuación-, que los convocaron en reiteradas ocasiones para llevar a cabo diversas diligencias, incluso, como mencionamos en acápites precedentes, hasta edades avanzadas y aun existiendo serias dudas en torno a sus conductas.

Habitualmente, de acuerdo con la sistematización de Robert Paine (6-7 y 21), el lengua o lenguaraz de la terminología local evocó con frecuencia la transmisión de mensajes distorsionados o manipulados en función de los intereses del propio mediador, por lo cual se le evaluó como un broker. En cambio, el intérprete, quien se sometió a un arduo proceso de aprendizaje, fue considerado un transmisor fiel de los mensajes, de manera tal que quedaría incluido dentro del grupo de los go-between; es decir, mientras este último desempeñaba una tarea “con apego a los términos en los que le había sido confiada”, el broker “procesaba la información que recibía y sacaba algún partido para sí, tergiversando deliberadamente énfasis o contenido” (Villaret al., “Dicen lo que no es” 4; Villar et al., “… por entender su idioma” 326). En palabras de Tim Ingold: “whereas the go-between transmits without distortion, the broker deliberately manipulates or ‘processes’ the information that passes through his hands, in pursuance of his own, independent ends”9 (179). No obstante, en ambos roles hay un cierto espacio de ambigüedad, en la medida en que la evaluación del desempeño depende de la percepción del destinatario final de la intermediación: este puede ver la conducta de un broker que no dudaría en autocalificarse como un go-between (Ingold 179).

Trayectoria de algunos mediadores de la segunda mitad del siglo XVIII

Resulta claro que los intérpretes no abundaban ni en la ciudad ni en la campaña bonaerense, ya que, si esto no fuera así, no se comprendería entonces por qué eran requeridas, en variadas circunstancias, personas poco confiables y con antecedentes de consideración. Como muestra de ello, haremos alusión a los casos representados por los lenguaraces Luis Ponce y Diego Medina, cuyas trayectorias son ilustrativas de nuestro planteo.

Tanto Ponce como Medina, “a lo largo de sus extensas carreras, solieron manipular u ocultar información en su beneficio, colocando en riesgo a terceros” (Villaret al., “La comunicación interétnica” 82). Actuaron abiertamente como brokers, y esto no fue desconocido por los funcionarios, quienes pese a ello volvieron a solicitar sus servicios una y otra vez, ante la escasez de personas que pudieran reemplazarlos.

Diego Medina participó de un cruento ataque al mando de Clemente López Osorno contra una toldería auca (Jiménez 228; Villar et al., “… dicen lo que no es” 13), y se encontró años después, durante el transcurso de la expedición del piloto Pablo Zizur de 1781 a la costa patagónica, a la que acudió como intérprete, precisamente con los parientes de los indígenas que habían sido asesinados durante aquel episodio. Este hecho puso en verdadero peligro tanto a Zizur como a los integrantes de la expedición. Por su parte, Medina, conociendo perfectamente las verdaderas causas del trato violento impartido por un grupo de nativos hacia los miembros de la comitiva, tampoco se encargó de hacérselo saber al comandante, quien se vio dominado por la incertidumbre durante varios días, al no comprender las motivaciones de tal hostilidad. ¿Cómo se resolvió esto? Finalmente, el lenguaraz tomó la decisión de abandonar la expedición, en compañía de dos baqueanos, para salvar su propia vida, sin importarle lo que sucedería con todos los demás10. Quedó como único intérprete de la travesía Luis Ponce, “que también era un personaje de temer” (Villar et al., “La comunicación interétnica” 81).

Por su parte, Ponce era conocido como el Yndio Luis, lo que indicaría que aparentemente convivió con los indígenas por un tiempo prolongado (Villar et al., “La comunicación interétnica” 79), aunque no sabemos si de manera forzada o voluntaria. En el año 1774, con el propósito de quedarse con los bienes con los que arribó a la frontera el cacique ranquel Toroñan, haciendo uso de acusaciones falaces, basadas en que este buscaba robar ganado, logró que las autoridades lo apresaran y posteriormente deportaran a Montevideo (Jiménez; Alioto; Villar, Jiménez y Alioto; Alemano, “La prisión”). Pese a que la artimaña terminó siendo conocida por el virrey, este último recomendó al comandante Manuel Pinazo que fuera benevolente con la sanción que le aplicaría, debido a lo necesaria que resultaba la labor de Ponce como intérprete, por lo que no pudo ser sancionado con la severidad que hubiera correspondido:

La exposicion de Luis Ponce acerca del Casique Toroñan se hace acreedora al Castigo q.e merece [...] pero como puede hacer falta para los fines a q.e esta dedicado sise le castigara soy de sentir q.e solam.te se le reprenda p.r Vm de aquel exceso en los terminos mas adecuados à no exasperarle.11

Las consecuencias de este acto resultaron ser catastróficas, ya que constituyeron una de las motivaciones que desencadenaron la unión de ranqueles -liderados por Catruen, hijo de Toroñan-, pehuenches y aucas, grupos indígenas que habían estado enemistados anteriormente, quienes terminaron protagonizando el malón que atacó la frontera de Luján el 28 y el 29 de agosto de 1780.

Si se tienen presentes estos casos, es posible comprender por qué Francisco Almirón, quien se desempeñó como mediador en la expedición a Salinas Grandes de 1786, pudo ser un intérprete tan solicitado en la frontera, pese a que se trató de un desertor (Néspolo 573; Vollweiler 71). La escasez de mediadores puede apreciarse de forma aún más clara si consideramos que a la expedición a Salinas de 1793 el comandante Francisco Balcarce decidió llevar a Almirón, quien tenía alrededor de 63 años (una edad relativamente avanzada para ser sometido a los rigores de una travesía de semejantes características), y terminó falleciendo durante el viaje de regreso a Buenos Aires. El caso de Almirón pudo haber constituido una excepción, pero las fuentes revelan que no lo fue. Situaciones análogas ocurrieron con el ya mencionado Luis Ponce, quien acudió a la expedición de Zizur del año 1781 con 70 años, y con Diego Medina, que para esa fecha tenía unos 54 años (Villaret al., “La comunicación interétnica” 79-80).

Por otra parte, uno de los intérpretes más representativos de las expediciones a Salinas fue Blas de Pedrosa12, quien acudió a este paraje en varias oportunidades (1787, 1788, 1790 y 1791). Pedrosa tenía varias aptitudes y habilidades que no eran para nada fáciles de encontrar en otros mediadores, ni siquiera entre otros excautivos -de ahí la multiplicidad de veces que fue requerida su presencia en asuntos oficiales que implicaran el trato con indígenas-. Tales factores lo convirtieron en el intérprete, a nuestro entender, más destacado del periodo, ya que se trataba de un hombre de origen español, letrado, que provenía de la que era considerada una familia respetada; había vivido por casi diez años con los nativos, por lo que hablaba a la perfección la lengua de la tierra y podía traducirla adecuadamente; conocía los modos y las costumbres indígenas, como también sus protocolos; conocía a varios de los caciques que se acercaban a los campamentos durante las expediciones, y era respetado por estos; además, poseía información que los hispanocriollos ignoraban sobre tierra adentro, debido a que había sabido ganarse la confianza de varios nativos -y hasta logró forjar con algunos de ellos relaciones de amistad- y a que se había desempeñado como baqueano entre los indios durante su cautiverio. Estos aspectos lo convirtieron en un intérprete único, y por tanto valioso, por su singularidad.

Pese a ello, sus acciones en calidad de intérprete fueron puestas en tela de juicio en algunas oportunidades. En 1799, desde la frontera del Monte, Juan Francisco de Ecasa comunicó al virrey la llegada de un indio llamado Payllaban, hermano del cacique Guayquien, de nación pampa, quien había sido enviado en representación de varios líderes indígenas para hablar con él, con el fin de hacerle saber que dos desertores habían esparcido rumores por los toldos sobre un futuro ataque que se estaba organizando en la frontera de Luján para acabar con ellos. Agregó que algunos nativos, temerosos de que esto fuera cierto, habían decidido prepararse, luego de notar una merma en el comercio y una especie de “rompimiento de Guerra”. Por tal motivo, Ecasa solicitaba al virrey que emprendiera las acciones correspondientes en relación con tan delicado asunto, y al mismo tiempo le manifestó abiertamente la desconfianza que tenía hacia la figura de Pedrosa, lo cual expresó en los siguientes términos:

advirtiendolo à V.E. q.e haga hacer los examen.s primeros por el Lenguaraz ô Ynterprete q.e los acompaña luego por otros y despues p.r el Lenguaràz ô Ynterprete Blas Pedroza pues este vltimo no save interpretar lo q.e le acomoda olvidado del Empleo q.e egerce, y amor a la Patria.13

Tal sospecha se fundaba en acciones previas que Ecasa no daba a conocer en este oficio, pero que ubicaban a Pedrosa en la categoría de un broker. Esta desconfianza sería compartida por el comandante de frontera Francisco Balcarce, quien llegó a manifestar lo siguiente sobre Pedrosa:

toda su Produccion, aparentando Meritos en Expediciones à Salinas, y otras Ocupaciones termina al logro únicamente de sus particulares Yntereses, procurando el aumento de ellos pretendiendo atraer para si, los que participca el Otro. Omito algunos antecedentes de su corta entidad que han dejado bien dudoso mi Concepto, en el que deva Formar de D.n Blas Pedrosa, por que no pretendo tildar su conducta en lo mas mínimo.14

Por último, la expedición a Salinas Grandes de 1810, comandada por Pedro Andrés García, es digna de ser mencionada, debido a los conflictos que se suscitaron en torno a la conducta de los mediadores. A ella asistió como mediador Manuel Alaniz. Pese a ello, como manifestó Roulet, el comandante tuvo que recurrir, en algunas oportunidades, a los servicios de “intérpretes improvisados no siempre dignos de confianza” (Huincas315); de hecho, a los pocos días de partir, el comandante asentó en su diario que no había acudido al intérprete oficial para enviar un recado al cacique Lincon, sino que lo había hecho “p.r medio de dos vecinos de la Guardia sus conocidos y amigos, el uno lenguaraz”15. Pronto Alaniz se enfermó gravemente16, por lo que se vio imposibilitado de actuar como mediador durante varios días. Esto llevó a García a requerir los servicios de Mateo Zurita, quien gozó de su más alta estima.

Al parecer de García, Zurita contaba con prácticamente todas las condiciones que debía tener un intérprete ideal. Hablaba el idioma con maestría, también conocía a los nativos, al punto de poder evaluar la veracidad o falsedad de sus actitudes, y a varios caciques con quienes había entablado relaciones de amistad, debido a que había hecho varios viajes de Chile a Buenos Aires por esta misma vía17. Por último, era una persona que despertaba la plena confianza del comandante ya que, a su criterio, transmitía los mensajes que se le encomendaban con fidelidad, sin verse influenciado por intereses personales; no actuaba como un broker, sino como un verdadero go-between. Pese a esas múltiples cualidades, Zurita acusaba una falencia que dificultaría su labor como intérprete: no conocía a todos los caciques con los que tendría que lidiar a lo largo de la travesía y no logró forjar una buena reputación entre ellos mientras duró el viaje, lo que les generó más de un dolor de cabeza, tanto a él mismo como al propio comandante.

Zurita se convirtió en motivo de recelo de algunos caciques, especialmente del conflictivo Lincon, quienes no vieron en su persona lo mismo que destacó García, un go-between que reproducía fielmente los mensajes que se le encomendaban, sino más bien un broker “que todo lo enredaba” y era el responsable de hacer “menguar los agasajos”18. Debido a esto, los conflictos que involucraron al intérprete se irían sucediendo unos tras otros, por lo que pronto se vio sumamente “sofocado y acosado” por los nativos, quienes suponían que él era el responsable de que no les dieran mayores gratificaciones.

Por su parte, el intérprete oficial del viaje, Manuel Alaniz, el cual se había visto impedido de llevar adelante su rol de lenguaraz, debido a su mal estado de salud, terminó desertando durante el viaje de regreso a la frontera. Su accionar motivó que el propio García le dedicara unas palabras en su diario: “cuya mala conducta me ha dado mucho que sentir: incomodando así con su perversidad, tanto a los indios como a los españoles, de modo que sus delitos le han obligado a ausentarse”19. Es probable que Alaniz haya distorsionado mensajes y esparcido los rumores de los que se hicieron eco varios caciques, y que con ello haya puesto en riesgo el devenir de la travesía, pero los hechos puntuales a los que aludió García en relación con su persona no fueron detallados en el mencionado documento.

Cautivas hispanocriollas y roles de mediación

Como vimos, fueron hombres quienes de manera casi exclusiva ocuparon roles de mediación. En los diversos documentos consultados, solo una mujer, Francisca Bengolea, fue requerida por los funcionarios coloniales para que se desempeñara como intérprete. Esto se produjo en el marco de las negociaciones del tratado de paz de noviembre de 1796 entre el Imperio español y la nación ranquel (Levaggi 55-59; Carbonari, “… por haver ido” 129-130). Dicho acuerdo fue el primero que logró concertarse en la frontera sur cordobesa con indígenas ranqueles, y de esta manera las autoridades coloniales los reconocían como una fuerza política efectiva (Tamagnini y Pérez 178). El desempeño de Bengolea como intérprete quedaría limitado a la concreción de este tratado (Villaret al., “La comunicación interétnica” 82).

Francisca Bengolea, descendiente de una familia de prestigio20, había sido tomada como cautiva por los ranqueles a la edad de once años durante el malón de Río Cuarto de 1775, mientras se encontraba en la estancia familiar de San Bernardo, en el que resultaron muertos sus padres. Durante este suceso, fue tomada como prisionera junto a sus hermanos, pero el destino de estos sería un tanto diferente ya que fueron liberados tras dar con su paradero tiempo después. En tierra adentro, Francisca tuvo dos hijos (una niña y un niño) con el indio Currutipay, hijo del cacique ranquel Ricunquenan, pero posteriormente sería entregada a otro indígena como parte de un pago (Carbonari, “População” 53-54; Carbonari, “… por haver ido” 120-131). Trece años después de aquel malón, la vida de Bengolea daría un giro inesperado debido a la obra del mediador Blas de Pedrosa, quien refirió al comandante de la expedición a Salinas Grandes de 1788, Manuel Pinazo, las circunstancias de su vida en cautiverio. Todo aconteció un 9 de noviembre, cuando se acercó al campamento el cacique Canevayon, en compañía de varios de sus parciales. Durante el encuentro, captó la atención del intérprete un hombre llamado Tripan, debido a que estaba casado con una cautiva oriunda de la jurisdicción de Córdoba, de unos veintiséis años. Inmediatamente después, se intentó persuadir al indígena de que la entregara, para lo cual se envió al hermano de Francisca -quien integraba la comitiva dirigida a la laguna de la Sal- acompañado de tres nativos, los cuales lograron traerla al campamento al día siguiente, no sin antes entregarle a su esposo una serie de objetos por su rescate21. A pesar de que Tripan prometió unirse a la comitiva días después y de que un grupo integrado por cincuenta hombres al mando del comandante aguardó su arribo junto con el de los dos niños, nunca se presentó. La noche del 23 de noviembre, Bengolea, en compañía de Antonia Jayme y un niño de siete meses -quienes habían sido rescatados al igual que ella-, se fugaron con dirección a los toldos, pero fueron capturados al día siguiente por una partida que salió en su búsqueda a pedido del comandante Pinazo22.

Durante las expediciones a Salinas Grandes que se llevaron adelante a fines del siglo XVIII, fueron rescatadas algunas mujeres hispanocriollas que no mostraron resistencia ante el hecho de tener que regresar a sus lugares de origen y que habían permanecido en cautiverio por más de cinco años, tiempo mínimo requerido para lograr el aprendizaje del mapu dungum (Villar et al., “… por entender su idioma” 327; Villar et al., “La comunicación interétnica 82). Incluso, hemos documentado un caso de una cautiva llamada María Rosa, que se fugó en 1786 de la toldería del cacique Quentau y se presentó voluntariamente ante el comandante Pinazo después de haber vivido en tierra adentro por diez años. Ella disponía de información acerca de otros cautivos que no dudó en comunicar al maestre de campo. En la tabla 1 se presentan los casos mencionados.

Tabla 1 Cautivas que regresaron a Buenos Aires en expediciones dirigidas a Salinas Grandes y que permanecieron por más de cinco años en cautiverio23

| Año | Cautiva | Tiempo de cautiverio |

|---|---|---|

| 1786 | Martina Villagra | Ocho años |

| 1786 | María Rosa | Diez años |

| 1788 | Eugenia Peralta | Siete años |

| 1790 | María Lorena Asebedo | Diez años |

Fuente: elaboración propia a partir de “Diario de la expedición de 1786” (AGN/BA, IX, 19-3-5, Archivo, 1-4-2); “Diario de la expedición de 1788” (AGN/BA, IX, 13-8-17, Comandancia de Fronteras); “Carta de Juan Antonio Hernández informando su llegada al paraje Cabeza de Buey”, 12 de mayo de 1790 (AGN/BA, IX, 13-8-17, Comandancia de Fronteras).

Pese a lo anterior, ninguna de estas excautivas tuvo la visibilidad que sí tuvieron algunos excautivos luego de su liberación. En la sociedad colonial, la creencia masculina de la época acerca de que la debilidad de las mujeres trascendía lo puramente físico no hacía sino aumentar la desconfianza hacia las féminas en general y hacia las excautivas en particular, sobre las que recaía el doble estigma de haber vivido entre los indios y ser mujeres24. Al ser definidas secularmente en términos de una naturaleza “flaca y deleznable”, “[de costumbre] quebradiza y melindrosa” (De León 11), y con “una inclinación natural hacia la barbarie”, por lo que “caían con facilidad en ella” (Malosetti 90), se consideraba imprescindible que estuvieran siempre bajo la tutela masculina. Se daba por sentado que tenían menor resistencia a la tentación, que eran seres menos racionales, más violentos y más emocionales que los hombres. Por ello, las actividades que no estuvieran ligadas al ámbito del hogar familiar les estaban vedadas, ya fueran aquellas que implicaran ocupar el espacio público y relacionarse allí con otras personas, o la toma de decisiones que excedieran las inherentes a la gestión doméstica, dado que las restantes disposiciones dependían de la naturaleza masculina, menos influenciable y más distante de conductas inapropiadas o pecaminosas. Solo en situaciones excepcionales se las requirió para ocuparse de tareas que tradicionalmente eran desempeñadas por hombres. Además, es importante señalar que sobre las cautivas

pesaban ciertos estigmas que profundizaban la mirada adversa que recaía sobre la mujer […] estos estigmas eran para las cautivas como marcas imposibles de borrar, aun cuando regresaban a la frontera. Las cautivas rescatadas seguían siendo siempre denominadas cautivas dado que en su cautiverio habían transgredido ciertos límites sociales y por ello nunca perdían esta condición; la marca de la cautividad caía sobre ellas como un estigma por el resto de sus vidas. (Tamagnini y Pérez 694-695)

Por su parte, Cristina Iglesia ilustra esta problemática de la siguiente manera:

si el viaje de la cautiva se realiza en el sentido inverso al que señala la palabra civilización, si el viaje se realiza hacia la barbarie, hacia atrás en la historia; si el cuerpo de una mujer preparado para ser un dominio del hombre civilizado es erosionado por el cuerpo bárbaro de su captor, entonces la impureza, el envilecimiento, la convertirán en abyección: un cuerpo que puede engendrar la mezcla con lo otro bárbaro. (514)

La condición limítrofe a la que quedaban adscriptas las cautivas, de acuerdo con el planteo de Yéssica González, las terminaba posicionando en los “márgenes de dos grupos de hábitos y creencias culturales diferentes”, y las convertía en “figuras ambiguas cuya sobrevivencia implicaba, de algún modo, la duda continua respecto de la mixtura de sus identidades y del grado de fidelidad hacia los hábitos y costumbres de sus sociedades de origen” (194).

Cabe mencionar, siguiendo el planteo de Iglesia, que “en el movimiento del rescate hay un imperativo de orden moral y religioso: no se puede abandonar su cuerpo y su alma a los infieles, a los que tienen otro culto y otra ley”. Empero, en realidad, tal movimiento, que estará motivado por la piedad, resulta ambiguo cuando la rescatada sea una mujer, ya que “se busca no encontrar lo que se busca […] por eso el rescate no redime ni salva a la cautiva de lo siniestro, de lo abyecto, del pecado” (Iglesia 514).

Para Iglesia, la cautiva atravesará un proceso de “doble extranjería”, es decir, “en el camino de ida, la cautiva está condenada a ser otra entre los otros, y, si es recatada, será siempre diferente a sus antiguos iguales” (514). Su figura será “inapropiada”, no tendrá cabida en la sociedad a la que antiguamente perteneció, debido a que sometería a la civilización a la “amenaza” de su regreso contaminado por el contacto con los indios (Rotker 139-140). Debido a ello, se convertirá en un tabú, que, en palabras de Reyna Pastor, “será siempre el símbolo del no lugar, del no estar, de la no pertenencia” (513), que “no tiene redención posible puesto que está manchada, que puede ser traidora” (488).

Por ello, la intervención de Francisca Bengolea sería una excepción a la norma, una transgresión que solo fue posible en una oportunidad y por circunstancias de fuerza mayor. Su participación en cuanto mediadora sería también muy diferente a las emprendidas por intérpretes masculinos en situaciones semejantes. Para la sociedad colonial, las mujeres no eran las que naturalmente debían desempeñar roles de mediación, de ahí la ausencia en los registros documentales de hispanocriollas que hubieran vivido experiencias de cautiverio y después desempeñaran este tipo de tareas. De hecho, Francisca, para poder cumplir con el objetivo de traducir las negociaciones, tuvo inclusive que dejar a un lado su condición femenina y vestirse como un hombre, lo cual relató de la siguiente manera años después: “p.r haver ido yo disfrasada en traje de hombre â topar al casiq.e Chacalen quando vino â dar la paz y haver pasado a la Capital en calidad de Ynterpreta p.a el tratado de dha paz”25. Tal acción la habilitaba quizás para ingresar temporariamente en el mundo masculino, legitimado para emprender este tipo de diligencias.

Es sabido que tanto las cautivas como los cautivos que fueron rescatados o lograron escapar fueron sometidos a interrogatorios en la frontera para obtener información acerca de los grupos indígenas con los cuales estuvieron en contacto mientras duró su permanencia en los toldos. De acuerdo con Brooks (“This Evil”; Captives and Cousins), Operé, Villar, Jiménez y Alioto (“Debidamente impuestas”), Sánchez, además de Nacuzzi y Lucaioli, el hecho de haber experimentado situaciones de cautiverio permitió a estos individuos brindar información valiosa sobre tierra adentro. A raíz de la revisión de la documentación, creemos que la contribución de las mujeres liberadas del cautiverio quedó restringida a este aspecto, al de brindar cierto tipo de información que interesaba a las autoridades coloniales al momento del interrogatorio, para luego no volver a ser requeridas jamás por los funcionarios sobre asuntos relativos a los territorios que se extendían más allá de la frontera, salvo contadas excepciones. Lo anterior, a diferencia de los excautivos, que con frecuencia fueron consultados por los funcionarios coloniales acerca de ciertos caciques o grupos con los que estuvieron en contacto, aun varios años después de haber sido liberados.

En el caso de las hispanocriollas, su condición de excautivas nunca las habilitó para ganarse la vida a partir de los conocimientos que habían obtenido en cautiverio. Reiteramos, solo en casos excepcionales y bien específicos, los funcionarios coloniales requirieron la participación de estas mujeres como intérpretes o informantes a la hora de emprender alguna diligencia. Y lo mismo sucedió con las mujeres indígenas en la sociedad colonial26. Solo en situaciones puntuales, las autoridades coloniales solicitaron la mediación de mujeres. Este fue el caso, abordado por Levaggi y por Jiménez, de la china María Catalina, tía del cacique Lorenzo Calpisquis, forzada a residir en la Casa de Recogimiento de Buenos Aires, en la que aprendió a hablar la lengua de Castilla. La historia del rol ejercido por la mencionada cautiva es referida en el diario de la expedición dirigida a la costa patagónica de 1781. En el transcurso del viaje, el comandante Zizur tuvo serios inconvenientes con su lenguaraz Faustino Medina, quien terminó desertando. Debido a ello, las autoridades resolvieron reemplazarlo por Francisco Almirón, pero, ante la demora de este último, decidieron enviar a María Catalina, quien se encontraba prisionera en el reclusorio, para que actuara de intérprete y convenciera a su sobrino de continuar las negociaciones con Buenos Aires.

En cambio, estas mujeres, ya fueran hispanocriollas o indígenas, en el marco de su cautiverio, sí estuvieron habilitadas por las autoridades coloniales para ofrecer información cuando esta fue requerida por los expedicionarios que viajaban más allá de las fronteras. De esta forma, sus conocimientos sí fueron requeridos, pero en un escenario concreto, en tierra adentro (Altube). La expedición de Pablo Zizur a la costa patagónica en 1781 y la de Basilio Villarino para efectuar el reconocimiento del río Negro en 1782 son un ejemplo de ello:

a) El piloto Zizur registró en su diario que oyó en diferentes toldos que el cacique Lorenzo había reunido a toda la indiada de los caciques amigos con el propósito de avanzar sobre la frontera, particularmente a la guardia de Chascomús, y que esta determinación se debía a que la comitiva que había enviado a Buenos Aires en su nombre, y que era presidida por su mujer, no había regresado en el tiempo estipulado. A pesar de ello, estas “voces vagas” representaron para él solo rumores, debido a que nadie se lo había podido confirmar. La situación cambió cuando, al llegar a la toldería del propio Lorenzo, halló a unas “cautivas mui racionales”, las cuales le informaron:

mui por menudo de todo, diciendo que hera mucha verdad la determinac.on que tenían, y que al dia siguiente del dia que llegò nro Chasque estava convocada la Gente para pasar un genero de revista; pero con la notica de ntra benida, se havia serenado todo, y vuelto en alegría; aunque esta està embueltà en una gran desconfianza.27

Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que obtuvo información de cautivas hispanocriollas. El día 15 de noviembre, el piloto registró que “según informe de las cautivas […] hay otras diferentes lagunas con mucha leña”28.

b) Villarino consignó en su bitácora de viaje que acudió en varias oportunidades a los conocimientos que poseía una lenguaraza: la china Teresa. En este sentido, el 2 de noviembre escribió: “Esta noche, habiéndole dado à la Lenguaraza bastante Aguardiente, me confesò que Francisco se había ido de miedo; pero a juntar Yndios, y que el viejo no había caminado con ellos por que estava tan enfermo que no podía montar â caballo”29. Esto no sería todo. El día 10 de noviembre, con el propósito de obtener información sobre el cacique Francisco (si se encontraba en un paraje en el que pudieran atacarlo, qué grupos indígenas se reunieron con él, qué hacienda tenía, entre otras cuestiones), Villarino mandó al marinero Miguel Benites a los toldos de este cacique -con el pretexto de obsequiarle aguardiente-, y así, mediante esa argucia, intentar entrar en contacto con la lenguaraza Teresa para que la llevara ante su presencia, con el único propósito de interrogarla para obtener la información que necesitaba30. En otras oportunidades, Teresa se acercó al campamento de la expedición y lo proveyó de ciertos datos que le fueron de gran utilidad31.

En estos contextos puede apreciarse una participación activa de estas mujeres, a las cuales los comandantes y expedicionarios les consultaban en los toldos sobre diferentes temas. Sin embargo, pareciera que, una vez retornaban a la sociedad colonial, sus conocimientos no eran requeridos por los funcionarios con la misma asiduidad que antes.

Conclusiones

La lógica dictaba que la elección del intérprete debía ser estudiada previamente con sigilo, y era necesario que no estuvieran involucrados en hechos que hubiesen perjudicado a indígenas con anterioridad y que no persiguieran intereses personales. Esto era muy dificultoso, debido a que no abundaban los mediadores que comprendieran y hablaran el mapu dungum con maestría y conocieran los protocolos indígenas suficientemente como para ser eficaces en el cumplimiento de los objetivos planteados por las autoridades coloniales. Ello llevó, como lo expusimos con los casos presentados en este trabajo, a que fueran requeridas personas que no gozaban de la plena confianza de los funcionarios, que en el pasado habían llevado adelante acciones que podían dificultar el desempeño de estos roles y, por ende, que no fueran precisamente las más adecuadas para ocuparse de las tareas que implicaran mediar con los grupos nativos. Cuando estas condiciones no se garantizaban, los conflictos estaban prácticamente asegurados.

En las fuentes que refieren a las expediciones hispanocriollas a Salinas Grandes no hemos hallado ni una sola mención de mujeres hispanocriollas que hayan participado en calidad de mediadoras culturales, en el marco de las travesías dirigidas a dicho lugar. Estos roles fueron invariablemente desempeñados por hombres, quienes también pasaron por situaciones análogas. Los casos en los cuales excautivas hispanocriollas sirvieron como intérpretes a los funcionarios coloniales no fueron comunes, sino más bien excepcionales, ya que esto representaba una especie de transgresión, al ser una función inherente al ámbito masculino. Francisca Bengolea solo pudo desempeñarse como intérprete en una ocasión, a pedido de las autoridades, no en Salinas Grandes, sino durante la negociación de un tratado de paz, pero a falta de otra persona que pudiera llevar adelante la mediación y “disfrasada en traje de hombre”32. Nunca más desempeñó tal función, pese a que no abundaban personas que contaran con sus habilidades, adquiridas luego de haber vivido por más de diez años entre los indígenas. El hecho de conocer a la perfección el idioma de los indios, de provenir de una familia con buena reputación, como asimismo de ser una persona letrada, fueron elementos que jugaron siempre a favor de cualquier excautivo -si este, claro está, era un hombre, como fue el caso de Blas de Pedrosa-. En cambio, para Bengolea estos mismos atributos no representaron un cambio radical en su vida posterior al cautiverio.

Bengolea, como otras mujeres en similares circunstancias, no era confiable para los funcionarios -en principio su condición femenina ya era razón de desconfianza-. Las cautivas como ella, que se habían casado en los toldos, que habían tenido hijos con indígenas y que no buscaban regresar a sus sociedades de origen, representaron el estereotipo de mujer “libertina”, que las acompañó a lo largo de toda su vida. Si bien Francisca, luego de su rescate se instaló durante varios años en la villa de la Carlota, en un intento de reinsertarse a la sociedad colonial, su pasado nunca fue olvidado por las autoridades. En claro contraste con esto, a algunos excautivos -con menos credenciales que Bengolea-, se les llegó a perdonar delitos considerables, con tal de que no se vieran imposibilitados de desempeñarse como mediadores.