Introducción

La historia de la filosofía en Colombia, como campo formativo y de producción de conocimiento académico, está fuertemente atada a las prácticas de divulgación y publicación concentradas en libros y revistas especializadas. Las revistas científicas, particularmente aquellas que han empeñado sus esfuerzos en la normalización e impacto bibliométrico durante las dos últimas décadas, no constituyen únicamente espacios de visibilización de trabajos de investigación de académicas y académicos de las instituciones patrocinadoras de las revistas. Estas no son apenas "vitrinas" de trabajos elaborados al margen de sus condiciones materiales y simbólicas de publicación, sino que constituyen un espacio de construcción, consolidación y validación del conocimiento producido, así como de la forma de concebir y consolidar la academia. En este sentido, las publicaciones especializadas determinan su norte, sus propósitos y requisitos formales y de contenido (lo que directa o indirectamente validan como producción de conocimiento), y esto incide sobre otros aspectos del quehacer académico: la construcción de posiciones de prestigio y reconocimiento; la producción o fortalecimiento de un canon de temas y metodologías particulares para la investigación; el posicionamiento de lugares de producción de conocimiento en debates 1 nacionales, regionales y mundiales, entre otros. De manera análoga, las revistas especializadas son espacios privilegiados de ingreso o progreso en la carrera académica para estudiantes, y para graduados y graduadas, pues contribuyen a las posibilidades de mejores contrataciones o condiciones salariales en instituciones de educación superior, la consecución de becas y estímulos, o la satisfacción de requisitos para la financiación de proyectos de investigación.

Estudios recientes del Observatorio de Género y Filosofía en Colombia muestran que, en el país, las mujeres corresponden al 24,88% de los profesores de programas de filosofía en educación superior (cf. Observatorio de Género y Filosofía en Colombia). Esta cifra muestra que, en filosofía, estamos lejos de la equidad en términos de la proporción de hombres y mujeres en las universidades. Como espacios de construcción, validación y divulgación del conocimiento, la participación de mujeres en las publicaciones especializadas en filosofía tiene un fuerte impacto en diversos aspectos de sus carreras académicas. En Colombia, no hay estudios sobre la participación de mujeres en las publicaciones académicas en filosofía. Como parte de los objetivos de investigación del Observatorio de Género y Filosofía en Colombia, y tras examinar la proporción de género en las plantas docentes, planteamos preguntas y análisis que nos permitan entender cómo está el campo, particularmente en lo que se refiere a la equidad de género y a las condiciones de ingreso, permanencia y avance de las mujeres en la academia filosófica. Una caracterización de estas condiciones permitirá hacer recomendaciones y ofrecer perspectivas sobre el avance hacia una academia filosófica más plural, incluyente e igualitaria.

La participación de las mujeres en la academia filosófica es baja y de lento crecimiento respecto de otros campos disciplinares en ciencias sociales y humanas.2 Estudios realizados en otros países muestran que, aunque las condiciones de ingreso y éxito laboral han mejorado desde las décadas de los 50 y 60, no ha habido un proceso suficientemente rápido ni estable en el campo (cf. Hutchison y Jenkins). Entre el 2002 y el 2007, en ocho de las principales de revistas de filosofía en Estados Unidos, la participación de mujeres correspondía tan solo al 12,36% (cf. Haslanger). Entre 1990 y 2011, la participación femenina en filosofía en Jstor era de 12,04%, siendo una de las áreas con porcentajes más bajos, solo por encima de matemáticas (10,64%) (cf West et al.).3 El informe de 2010 de la American Philosophical Association muestra que la participación de mujeres en cargos de investigación es del 21%, y que la participación en revistas top sigue siendo muy minoritaria respecto de los autores varones (cf. Kourany).

El estudio de la proporción de género en Ideas y Valores, la revista disciplinar en filosofía mejor indexada de Colombia, resulta un insumo relevante para la caracterización de la condición de las mujeres en la academia filosófica colombiana. Por supuesto, una caracterización más completa de la participación como autoras, evaluadoras e interlocutoras requiere considerar que el sistema actual de ciencia, tecnología e innovación en Colombia promueve la publicación y participación en revistas internacionales. Así, este estudio es tan solo el comienzo de una investigación más amplia y profunda. Particularmente, es importante diseñar estudios ulteriores que incluyan no solamente un alcance internacional, sino también que asuman una perspectiva interseccional, es decir, que conjuguen el género con otras categorías de análisis como la raza, la clase, la orientación sexual, entre otras (cf. Cho, Crenshaw y McCall; Viveros Vigoya; MacKinnon).

Ideas y Valores, revista colombiana de filosofía es una de las publicaciones seriadas disciplinares en filosofía más antiguas del país, y la que cuenta con la trayectoria de publicación continua más extensa.4 Fundada en 1951, en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, Ideas y Valores ha constituido un espacio importante de divulgación, debate y construcción del pensamiento filosófico en Colombia. La revista se ha nutrido no solamente de quienes han fungido como profesores y profesoras del Departamento, sino que se ha caracterizado por su inserción en discusiones y conversaciones a nivel mundial. Los 70 años de publicación de la revista han mostrado la transformación de los horizontes de reflexión e investigación, así como la construcción de una identidad temática y metodológica, que se asienta en la calidad académica y formal de los procesos editoriales. Desde el 2005, con la inauguración del Sistema de Indexación y Homologación de Revistas Especializadas en CTI (Publindex), del ahora Ministerio de Ciencia y Tecnología, la revista aceleró un proceso de normalización editorial conforme a los criterios estipulados por sistemas nacionales e internacionales de indexación y medición bibliográfica, que incrementó notablemente su visibilidad internacional y su prestigio. Ideas y Valores ha sido, consistentemente desde el 2005, la revista disciplinar de filosofía en Colombia con la mejor indexación en Publindex, siendo la única que ha alcanzado la calificación más alta (A1) entre 2009 y 2012.

El estudio que presentamos tiene unos alcances modestos en términos de los hechos que describe, pero constituye un insumo importante para la caracterización de las mujeres en la filosofía en Colombia.5 Las siete décadas de historia de la revista permiten rastrear el aumento en número total de autorías por parte de mujeres, así como su proporción respecto del total de autorías y textos publicados, y permite lanzar hipótesis sobre estos comportamientos. El análisis de los datos disponibles muestra también que la revista ha cumplido un papel importante en la visibilización del trabajo de las mujeres filósofas en dos sentidos primordiales: por una parte, en sus 70 años, ha habido menos periodos en los que no hay participación de mujeres que periodos en los que participan y, por otra, puede verse claramente cómo, desde que la revista fue indexada, la proporción de mujeres que publican textos, tanto en la categoría de artículo de investigación, como en otras secciones de la revista, ha mostrado una tasa de crecimiento positivo no lineal. Asimismo, el estudio permite reconocer a Ideas y Valores como un factor contribuyente en el desarrollo académico y profesional de las mujeres filósofas en el país, tanto en su inclusión como autoras en las secciones arbitradas por doble ciego, como en roles de editoras encargadas, asistentes editoriales, reseñistas, dialogantes y traductoras.6 Los objetivos del estudio son los siguientes:

Dar una descripción histórica de la participación de las mujeres en la revista Ideas y Valores como autoras de textos publicados, y la progresión del avance en términos de proporción de género en la revista.

Describir el comportamiento de las autoras de la revista en términos de los tipos de textos de su autoría, según las secciones de la revista.

Describir el impacto de la indexación en la revista en términos de la participación de autoras, particularmente en lo que respecta a los artículos de investigación.

Caracterizar las autoras de Ideas y Valores según los tipos de textos que publican, el país de su afiliación institucional y los temas que trabajan.

Describir la participación de mujeres como autoras reseñadas, autoras traducidas o autoras con las que se dialoga en la revista.

Ofrecer una bibliografía completa de textos escritos por mujeres en Ideas y Valores.

Metodología7

Se realizó un estudio descriptivo de los textos publicados en los 70 años de Ideas y Valores a partir del archivo disponible en la página web de la revista y confirmado con los archivos en pdf cuando parecía haber inconsistencias. La información fue recolectada según las siguientes variables: año, volumen, número, título, autor, sexo, tipo de texto, idioma, filiación institucional, país. Para los artículos de investigación se agregó la variable “palabras clave” recuperando las cinco primeras palabras consignadas en los artículos. Para textos sobre textos (reseña, diálogo, debate, lectura ejemplar, texto clásico, traducción) se agregaron las opciones relativas al sexo de quien escribe el texto sobre el que se escribe. Los datos fueron analizados y graficados utilizando el software OpenOffice Calc. Los datos sobre indexación fueron extraídos de los documentos disponibles en la página web del Publindex de Minciencias.

En los 70 años de publicación de la revista, se cuentan 175 números que se componen de 1620 textos publicados. El último número considerado en el estudio es el volumen 70, número 175, del primer cuatrimestre del 2021. Utilizamos como objeto de observación las autorías en lugar de los textos, privilegiando la caracterización de las autoras sobre la caracterización de los artículos. En términos de autorías, la historia de la revista cuenta 1740 participaciones.

Para atribuir el sexo de autoras y autores se utilizó el nombre de pila consignado en los textos y, en casos de posible ambigüedad, se buscaron datos biográficos en páginas personales e institucionales, cuando estuvieron disponibles. En casos en que no fue posible atribuir razonablemente por ausencia de datos, se utilizó la categoría NA.

Resultados

Al considerar los datos consolidados de 70 años de publicación de Ideas y Valores, se cuentan 1740 autorías, de las que 1425 corresponden a hombres, 301 a mujeres y 14 sin identificación. La proporción de autoras en todos los tipos de texto es de 17,29%. Al considerar únicamente artículos, se cuentan 899 autorías en total, de las cuales 152 (16,91%) corresponden a autoras. El total de autorías en reseñas es de 396, de las cuales 71 obedecen a mujeres (17,68%). De 125 autorías en la sección de Diálogo, 24 se atribuyen a mujeres (19,20%). Hay 100 autorías en la sección Traducción, de las cuales 26 son de autoras. De 19 autorías de la sección Texto Clásico, tres son de mujeres (15%). De 23 autorías en la sección Lecturas Ejemplares, tres son de mujeres (13%). En los 70 años de la revista se han publicado 159 textos traducidos en distintas categorías, además de las recién mencionadas. La única traducción que se ha hecho a un texto escrito por una mujer es de un artículo de Clara Thompson, titulado "Presiones culturales en la psicología de la mujer", traducido por Hernando Caro Mendoza en el volumen 10, número 32-34 de 1969.

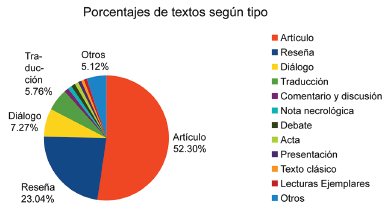

En la historia de Ideas y Valores ha habido una gran diversidad de secciones o de tipos de textos publicados. A partir de la década del 2000 y con mayor claridad a partir de la indexación de la revista en 2005, el número de secciones disminuyó, normalizándose en Artículo, Reseña, Traducción, Lecturas Ejemplares, Diálogo, Debate, Nota Necrológica y Presentación. La distribución de las autorías en porcentajes según el tipo de texto puede observarse en la Figura 1.

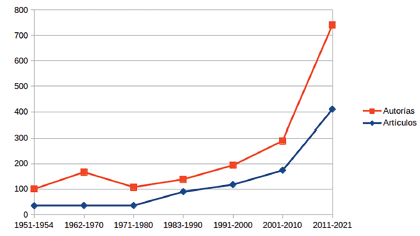

Al considerar que la mayoría de las autorías de la revista corresponde a artículos de investigación, resulta importante para este estudio rastrear las tendencias de crecimiento y de participación en esta categoría, porque los sistemas de medición e indexación evalúan principalmente (y en ocasiones únicamente) este tipo de textos para calificar revistas especializadas. La progresión en el total de autorías y las autorías en artículos de investigación se presentan en la Figura 2. Se observa que entre 1990 y 2010 las tendencias de autorías totales y autorías en artículos se acercan, lo que significa menor cantidad de tipos de texto por década. En los últimos diez años puede verse que, aunque hay un crecimiento marcado en ambos números, las tendencias se alejan nuevamente.

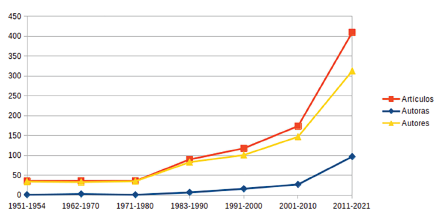

Al graficar el crecimiento del número de textos publicados en la revista por décadas, se produce la Figura 3. En ella puede observarse que el aumento en la cantidad de autorías se produce más o menos de manera estable desde el inicio del tercer periodo de la revista (1983-a la fecha), con una aceleración importante a partir del 2010. Esta aceleración coincide con el momento en que la revista se ubica en el nivel más alto de clasificación del Publindex, acompañado del ingreso a diversas bases de datos e índices de medición internacionales. La Figura permite observar también cómo, particularmente en la última década, los números de autorías y de textos publicados se separan, lo que indica una mayor frecuencia de textos en coautoría que en periodos anteriores.

Durante el primer periodo de la revista (1951-1954), se cuentan cuatro autorías de mujeres de 101 autorías totales (3,96%), entre las cuales se cuenta una autoría en artículo de investigación de 35 (2,86%). La primera participación por parte de una mujer fue en 1952, en el número 6, con la traducción de María Delia Paladini de un texto clásico: "De la naturaleza del bien: contra los maniqueos (Por San Agustín)". El primer artículo publicado por una mujer (el único artículo del primer periodo) fue en 1953, en el número 7-8, con el texto "Lo social y lo absoluto en el pensamiento de Simone Weil", de María Eugenia Valentié; curiosamente, también es este el primer artículo publicado sobre el trabajo filosófico de una mujer en la revista. Es necesario notar que, aunque todavía muy minoritaria, la aparición de voces femeninas en la revista se da muy pronto y hace parte de las secciones principales de esta.

Durante el segundo periodo (1962-1980), se contaron 275 autorías, de las que 31 (11%) fueron por parte de mujeres. Durante este periodo, de 72 artículos de investigación publicados, solamente cuatro (5%) tuvieron como autoras mujeres: "Jorge Seferis: Premio Nobel de la Literatura 1963" de Edelweiss Pacciotti de González en 1964; "El eco de la literatura hispanoamericana en la República Federal Alemana", de Erika Lorenz en 1965; "El tema erótico en Samuel Beckett", de Helena Araújo en 1970, y "El programa moral de Sartre", de Guillermina Garmendia de Camusso en 1980. El resto de las participaciones femeninas del periodo corresponde en su mayoría a traducciones, reseñas, comentarios y otros tipos de textos. Es notable que, en este periodo, en el que la revista incluye secciones como Ficción, Cuento y Poesía con participación de autoras, los artículos de investigación publicados por mujeres coinciden en temas que cruzan la filosofía y la literatura, tendencia que no se conserva en momentos posteriores de la revista.

El tercer periodo de la revista, que inicia en 1983 y continúa hasta la fecha, cuenta con 1364 autorías totales, de las que 266 (19%) corresponden a mujeres; 792 son artículos de investigación, de los que 147 (18%) tienen autorías femeninas. Dentro del tercer periodo de la revista, puede hacerse una división más, correspondiente al periodo anterior a la indexación (1983-2002) y el periodo de indexación.

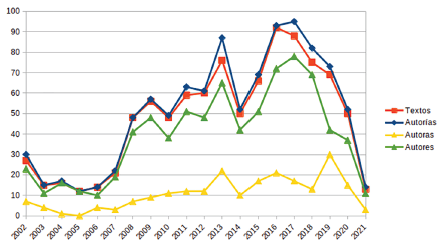

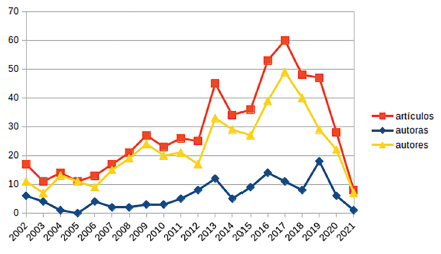

Puede observarse que respecto del segundo periodo, entre 1983 y 2021 el número total de autorías se ha multiplicado por cinco; las autorías por hombres se han multiplicado por 4,8 y las autorías por mujeres han mostrado un crecimiento mucho más marcado, multiplicándose por 8,2. Esto sugiere que no hay una relación lineal entre el número total de autorías y el número de autoras mujeres que participan en la revista, pues el crecimiento de la población ha sido mucho más acelerado que en los otros dos indicadores. Para analizar con más detalle el crecimiento de las autorías femeninas se presenta la Figura 4, que rastrea los números totales de textos, autorías y autores según género desde el periodo de observación para la indexación (2002-2021).

FIGURA 4 Progresión de los números totales de textos, autorías y autores según género desde indexación.

En la Figura 4 se observa el comportamiento de las autorías durante el periodo en que Ideas y Valores ha estado indexada, a partir de 2002, año inicial de la primera ventana de observación de Minciencias. Como puede notarse, el número de autorías femeninas crece a una tasa más o menos estable en las dos décadas, mostrando dos picos importantes en 2013 y 2019.

El primer pico corresponde a un aumento marcado en el total de autorías respecto del año inmediatamente anterior y el año inmediatamente posterior que responde a la aparición del primer Suplemento como número adicional a los tres números regulares de la revista, aumentando así el volumen de textos publicados de ese año. El segundo Suplemento solo se publicó tres años después, en 2016, y desde entonces estos tienen una periodicidad anual, lo que explica la caída inicial en el total de textos y autorías. Como se mencionó anteriormente, el simple aumento del número de autorías no implica un aumento proporcional en el número de autoras, y el pico de autorías femeninas puede responder también a otras condiciones. De los tres números regulares de ese año, el 153, que cuenta con el mayor número de participaciones de mujeres, es el que tiene un total de autorías menor (151 y 152 tienen 27 y 26 autorías respectivamente, mientras que 153 tiene 19). El número 153 del volumen 62 cuenta con la participación de siete autoras, siendo la cifra más alta de autoras hasta ese momento, y cuenta con textos en coautoría, mejorando la proporción autoras/textos. El Suplemento 1, "Kant: filosofía práctica. De la política a la moral", cuenta con 15 autorías, de las cuales seis corresponden a autoras; el número tiene 40% de participación de autoras al considerar todos los tipos de texto, y de casi 30% al considerar únicamente artículos de investigación. Vale la pena notar que la aparición del Suplemento 1 marca el inicio de una tendencia en los números suplementarios a incluir mayor número y mejor proporción de participaciones femeninas. El segundo pico, en 2019, responde a la publicación del Suplemento 5, "Filosofía y violencia: voces femeninas", con 18 autorías en total, de las que 15 son autorías femeninas, lo que corresponde a una participación de autoras de 83,3% considerando todos los tipos de texto, y 100% de autorías por mujeres al considerar únicamente artículos de investigación.

Al considerar únicamente los números suplementarios en términos de proporción de género, se observa lo siguiente: Suplemento 1 (Kant: filosofía práctica. De la política a la moral) tiene 40% de participación femenina; Suplemento 2 (Filosofía y religión) tiene 37,5% de participación de autoras; Suplemento 3 (Filosofía y psiquiatría) tiene 26,6% de participación femenina; Suplemento 4 (Lenguaje, mente y cognición) tiene 6,6% de participación de mujeres; Suplemento 5 (Filosofía y violencia: voces femeninas) con 88,3% de autoras; Suplemento 6 (El can de Kant) cuenta con 50% de autorías por mujeres. Puede observarse que, con la excepción del Suplemento 4, la proporción de autoras en todos los casos se ubica por encima del promedio global de manera notoria. Es importante notar, a pesar de esto, que los picos que se presentan a causa de los suplementos no parecen incidir en un aumento de la proporción de género en los números regulares posteriores.

Como puede observarse, durante los dos primeros periodos de la revista (1951-1954 y 1962-1980), aunque en esta existía participación de mujeres (véase Figura 3), las autorías no correspondían en un número importante a artículos de investigación. A partir del tercer periodo (1983), se ve un aumento regular de las autorías femeninas en artículos de investigación, con un aumento muy notable a partir de 2010.

La Figura 5 muestra el crecimiento de las autorías totales y según género restringiendo el análisis a la sección de Artículos de investigación.

En la Figura 6 puede observarse el crecimiento de autorías totales y disgregadas por género en artículos de investigación en el periodo que contempla la indexación de la revista.

Figura 6 Progresión del número de autorías totales en artículos de investigación, y según autorías masculinas y femeninas en el periodo de indexación de la revista.

Como se observa en la Figura 6, el comportamiento de las autorías femeninas en artículos de investigación es similar al comportamiento de las autorías en todos los textos, mostrando también los picos en 2013 y 2019. No obstante, se observa que la progresión de crecimiento tiene picos menos marcados, lo que sugiere que la participación de las mujeres como autoras de artículos es más regular que como autoras de todos los tipos de texto.

Porcentajes de participación de autoras en Ideas y Valores

Al analizar los datos en términos de porcentajes de participación de autoras, y no de número de autorías, se observa con claridad la tendencia de crecimiento y su aceleración en la última década. La Figura 7 muestra la progresión de los porcentajes de autoras en las siete décadas de publicación.

En la Figura 7 puede observarse cómo, entre el primer (1951-1954) y segundo periodo (1962-1980), se da un crecimiento importante. El segundo periodo, más duradero que el primero, muestra en su segunda década la caída en la proporción de género en autorías. Como se mencionó en párrafos anteriores, la mayoría de los artículos y participaciones por parte de autoras se concentraron en la primera década del periodo. La primera década del tercer periodo de la revista (1983 a la fecha) muestra nuevamente un crecimiento en la participación de autoras respecto de la década anterior a la pausa (1971-1980), cuando hubo 10 autorías femeninas durante el periodo, de las cuales únicamente una fue en artículo de investigación. Estos números correspondían, respectivamente, a una participación de 9% en la totalidad de autorías y 2,7% en autorías de artículos.

Entre 1983 y 1990 las autorías femeninas se duplicaron, llegando a 21, de las cuales siete correspondían a artículos de investigación, lo que corresponde al 15% de autorías totales y 7,7% de autorías en artículos.

Esto significó una tasa de crecimiento de 7,2% en siete años. Durante este periodo es notable la frecuente y nutrida participación de la profesora Magdalena Holguín, del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, que es autora o traductora en doce ocasiones durante el periodo.

Durante la segunda década (1991-2000), aunque el número de autorías totales y en artículos crece, la proporción de género desmejora, cayendo al 12,8% en autorías totales, con una tasa de crecimiento de -1,5%. A partir del 2001, y coincidiendo con el inicio de la indexación de la revista, cuya primera ventana se abre en 2002, el crecimiento del porcentaje de autorías femeninas en la revista se acelera en cada década. Entre 2001 y 2010 el porcentaje de autorías femeninas asciende a 16,5%, con una tasa de crecimiento de 2,5%, y entre 2010 y 2020 el porcentaje alcanza al 23,2%, mostrando una tasa de crecimiento de 3,4%. Si esta tasa de crecimiento se mantiene estable, Ideas y Valores alcanzaría paridad de género en total de autorías en 23 años.

En la Figura 8 se muestra el comportamiento del porcentaje de autorías por mujeres al considerar únicamente artículos de investigación.

Como se observa en la Figura 8, la proporción de género en las autorías de artículos de investigación se comporta de manera similar a la proporción de género en autorías totales durante los dos primeros periodos de la revista. Durante el tercer periodo, se observa un crecimiento más constante y acelerado en la proporción de género en este tipo de autorías, marcado por una ligera desaceleración en la tasa de crecimiento en la primera década del periodo de indexación, y un aumento de la tasa de crecimiento desde 2010. En la primera década del tercer periodo (1983-1990), la proporción de género en artículos de investigación alcanza 7,7%; entre 1991 y 2000 la proporción de autorías femeninas casi se duplica, alcanzando 13,56%; este crecimiento se ralentiza entre 2001 y 2010, cuando la proporción de género solo llega a 15,52%. Desde 2010 se da una nueva aceleración en el crecimiento de la proporción de autoras en artículos de investigación, llegando a 23,66%. La tasa de crecimiento de la última década corresponde a 4,3%; si se mantuviera constante, Ideas y Valores alcanzaría paridad de género en autorías de artículos de investigación en 17 años.

Caracterización de las autoras en Ideas y Valores

Como se mencionó, en los 70 años de Ideas y Valores se ha contado con 301 autorías de mujeres, de las que 152 son artículos de investigación, lo que equivale al 50,5%. En la Figura 9 puede observarse la distribución de las autorías por parte de mujeres según tipo de texto en los 70 años de publicación de la revista.

Puede observarse, al comparar las Figuras 1 y 9, que el comportamiento de las autorías femeninas es muy similar al comportamiento de las autorías en general, mostrando una distribución casi idéntica de las autorías en los distintos tipos de textos en ambos casos.

De 301 autorías femeninas, 152 (50%) reportan Colombia como país de la afiliación institucional de la autora, seguido de Argentina con 39 (12%), España con 20 (6%), Chile con 20 (6%), 24 (7%) no tienen dato de identificación8, y el restante se distribuye en otros países con porcentajes muy pequeños. Al considerar los datos de la última década, cuando la revista alcanza la más alta indexación en Publindex e ingresa a bases de datos y sistemas de medición internacionales como Scopus, Web of Science, Redalyc y Scielo, entre otras, puede notarse que la gran mayoría de las autorías internacionales por parte de mujeres se presenta en este último periodo. Entre 2010 y 2021, de 184 autorías femeninas, 78 reportan Colombia como país de la afiliación institucional (42%), seguido de Argentina con 37 (20%), Chile con 19 (10%), España con 16 (8%), Estados Unidos con 10 (5%), México con 8 (4%), Brasil con 4 (2%), y el restante se distribuye en porcentajes muy pequeños.

En los 70 años, las 301 autorías por mujeres corresponden a 208 autoras, es decir, hay un número importante de mujeres que publican más de una vez en la revista. Las cinco mujeres con mayor cantidad de autorías en Ideas y Valores han tenido actividad con la revista durante un promedio de 16,8 años, con una baja incidencia de repetición en autorías en un mismo volumen.

En lo que respecta a la sección de Artículos de investigación, se observa que de 152 autorías en 70 años, 56 (36%) reportan Colombia como país de la afiliación institucional, seguido de Argentina con 27 (17%), España con 14 (9%), Chile con 14 (9%), 7 (4,6%) no tienen dato de identificación, y el restante se distribuye en otros países con porcentajes muy pequeños. Se observa que al considerar únicamente los artículos hay una mayor participación de autoras internacionales, respecto del total de textos. De la misma manera en que el total de autorías concentraba las participaciones internacionales en la última década, se observa que la gran mayoría se concentran en este periodo. De 152 autorías femeninas en artículos en 70 años, 100 (66%) corresponden a la última década; de estos, 30 reportan Colombia como país de la afiliación institucional; 25, Argentina; 14, Chile; 11, España; 5, Estados Unidos; 4, Brasil; 3, México; 2, Uruguay, y 1, Australia.

En los 70 años, las 152 autorías femeninas en la sección Artículos de investigación corresponden a 133 autoras, lo que muestra que hay un número menor de repetición de autoras en este tipo de textos considerado aisladamente respecto del total de textos de la revista.

De las 397 autorías en la sección Reseñas, 71 son de mujeres, lo que corresponde a 17,6%, un valor muy similar al porcentaje de autorías femeninas totales (17,3%) y solo ligeramente superior al porcentaje de autorías femeninas en artículos (16,91%) durante los 70 años de Ideas y Valores. De 71 autorías femeninas en Reseñas, se cuentan 50 autoras únicas, mostrando un número alto de repetición en la autoría.

Del total de autorías en Reseñas, 336 (84%) corresponden a reseñas a libros escritos o editados por hombres, y 53 (13%) corresponden a reseñas hechas a libros escritos o editados por mujeres; las ocho restantes corresponden a textos o eventos sin autor o autora determinado. La primera reseña a un libro escrito por una mujer se publica en el volumen 5, número 17, de 1963, "La crainte et l'angoisse dans le théatre de Eschyle por De Romilly, Jacqueline", de Gerardo Solarte. No obstante, es notable que, a pesar de esta temprana aparición, 42 de las 53 (79%) reseñas a libros escritos o editados por mujeres se publicaron a partir de 2010.

De las 336 autorías que reseñan libros escritos por hombres, 52 son de autoría de mujeres, lo que corresponde al 15%. De las 53 autorías en reseñas a libros escritos por mujeres, 19 (35,8%) son de autoría femenina. Se observa que, entre todas las categorías analizadas, la mayor participación de autoras en relación con los autores hombres se encuentra en las reseñas a libros escritos por mujeres. Al considerar la distribución de las reseñas escritas por mujeres, de las 71 autorías por mujeres en la sección Reseñas, 19 (27%) son a textos escritos por mujeres y 52 (73%) son a textos escritos por hombres.

La sección Diálogo inicia en 2008 y, en poco más de una década, ha alcanzado cerca del 8% del total de las autorías de Ideas y Valores, con 125 autorías. De estas, 24 son autorías de mujeres, lo que corresponde a 19,2%. De los 125 diálogos, 97 (77,6%) dialogan con textos escritos por hombres, y 28 (22,4%) dialogan con textos escritos por mujeres. De los 97 diálogos con textos escritos por hombres, 15 (15,4%) tienen autoras mujeres; de los 28 diálogos con textos escritos por mujeres, 9 (32%) tienen autoras mujeres.

Las 24 autorías de mujeres en la sección Diálogo se distribuyen de la siguiente forma: 15 (62,5%) son diálogos con textos escritos por hombres y 9 (37,5%) son diálogos con textos escritos por mujeres. De forma similar a como sucede con las reseñas, se muestra una participación alta de mujeres escribiendo sobre textos escritos por otras mujeres.

En términos de las tendencias temáticas de las autoras en Ideas y Valores, se consideraron las 152 autorías en artículos de investigación, pues es en este tipo de texto donde se incluyen palabras clave. Utilizando como frecuencia mínima 3, se produjo la siguiente nube de conceptos, utilizando las 100 palabras clave más utilizadas en artículos con autoras mujeres.

La Figura 10 muestra que los artículos con autoras tienen una tendencia fuerte a ocuparse de autores clásicos como Kant, Aristóteles, Husserl y Nietzsche. Esta tendencia se manifiesta también al considerar el total de autorías, cuya nube se encuentra en la página web de la revista. Otros términos compartidos incluyen política, justicia y ética. En la nube de conceptos que producen las autorías femeninas aparecen términos como feminismo, sexual, deseo y emociones, que no se encuentran en la nube producida con base en la totalidad de autorías bajo las mismas condiciones. Sin embargo, es notable que esto no sugiere una diferencia importante en la elección temática de las autoras, pues los términos (tanto temas como autores) más frecuentes son suficientemente semejantes.

Discusión

El análisis de los datos recolectados muestra que la participación de mujeres como autoras o interlocutoras en Ideas y Valores se comporta de manera similar a lo reportado por estudios internacionales en los periodos analizados (cf. West et al.; Wilhem, Conklin y Hassoun). Aunque no hay estudios a nivel nacional, y los estudios internacionales sobre el campo de la última década son escasos (cf. Wilhem et al.), es notable que el crecimiento acelerado producido desde 2010 coincide con la mayor visibilidad internacional, ya sea por pertenencia a bases de datos e índices, o por la mejor indexación en Publindex. Lo anterior sugiere que puede haber una correlación entre estos factores y la proporción de género.

Un estudio de 2007 reportó que las revisiones de doble ciego de manuscrito incrementaron en más de 30% la publicación de textos con una mujer como primera autora en ciencias ambientales (cf. Budden et al.). Dicho estudio señala que los procesos de doble ciego, propios de los artículos de investigación, evitan o disminuyen los sesgos implícitos o explícitos que pueden redundar en una estimación negativa del trabajo de mujeres y personas pertenecientes a grupos tradicionalmente excluidos en entornos tradicionalmente masculinizados. Los criterios para la inclusión en bases de datos de revistas especializadas y las condiciones de normalización de los procesos editoriales y de evaluación, que exigen índices como Publindex, promueven no solamente la revisión por doble ciego, sino también la diversificación de evaluadores y evaluadoras, desmotivando la endogamia (cf. Publindex). En academias relativamente pequeñas o en temas muy especializados, esto contribuye a evitar la identificación de autores y autoras por parte de evaluadores, y busca minimizar posibles parcialidades en las evaluaciones producidas. Los datos señalan que la participación de autoras en Ideas y Valores no solamente aumentó en número y en proporción a partir de la indexación de la revista, sino que mantiene una tasa de crecimiento más marcada en artículos que en la totalidad de los textos. Estudios ulteriores, que consideraran la cantidad de textos sometidos, evaluados, aceptados y rechazados, podrían permitir una mejor comprensión de las dinámicas de publicación de autoras y autores en la revista.

La historia de indexación en Publindex de Ideas y Valores inicia en 2005 en la categoría C, acompañada de otras dos revistas disciplinares en filosofía. En 2006 asciende a categoría B e ingresa a la base The Philosopher's Index, y en 2007 adquiere categoría A2 e ingresa a la base Scielo. Desde este momento, aumenta notablemente la cantidad de textos publicados en cada número y se da un leve crecimiento en el número de autorías por mujeres. A partir de 2009 y hasta 2012, la revista logra el punto más alto de su indexación e ingresa a bases internacionales como IB-SCI. A partir de este momento se observa un aumento importante en el número y la proporción de autorías femeninas, así como un crecimiento muy notorio de participaciones de autoras con filiaciones internacionales. Aunque la revista cae a A2 entre 2013 y 2016, el crecimiento en participaciones de autoras continúa. Una posible explicación es que los textos publicados durante 2013, de acuerdo con los tiempos usuales de evaluación y preparación editorial, probablemente fueron sometidos a la revista durante su indexación más alta. En 2016, Minciencias presentó un modelo de medición de revistas especializadas que redujo de 423 a 246 el número de revistas indexadas en Colombia. De las siete revistas disciplinares en Filosofía que se encontraban indexadas en 2014 (seis en A2 y una en B), solo cuatro conservaron indexación y todas en categoría C. Esta caída de categoría entre 2016 y 2018 no se manifestó como una disminución en el número ni de autorías totales, ni de autorías femeninas. Para poder explicar este comportamiento serían necesarios estudios posteriores, pero es razonable, a la luz del aumento de autorías internacionales, que la indexación nacional (cuya variación no altera la indexación en bases internacionales) no incida negativamente en la cantidad de textos sometidos a la revista, y que el prestigio de la revista traiga consigo una oleada de artículos sometidos incluso tras variar la indexación.

Al considerar los sistemas de indexación y medición de publicaciones científicas (y, por ende, las mediciones de grupos e investigadores, que repercuten no solamente en las aspiraciones salariales, sino también en las oportunidades de contratación o continuación de los contratos de las y los académicos), se esperaría que el mayor aumento en frecuencia de autorías se hubiera producido en la sección de Artículos. No obstante, como se observa en la Figura 2, aunque se detecta crecimiento en el número de artículos publicados, la progresión del aumento de textos totales frente al aumento de artículos de investigación muestra que, particularmente desde la indexación de la revista a mediados de la década del 2000, el mayor crecimiento se presenta en autorías de otro tipo de textos, como aquellos de las secciones Reseña y Diálogo, particularmente a partir de 2010. A pesar de que el crecimiento de autorías femeninas en artículos es muy marcado, es importante también señalar la alta proporción de autoras en Reseña y Diálogo; igualmente, cabe notar de manera particular la alta proporción de mujeres como autoras de textos sobre libros o artículos publicados por otras mujeres. Esta tendencia al crecimiento en autorías de textos sobre otros textos puede indicar que la revista se configura cada vez más como un espacio de construcción de comunidad académica, a nivel nacional y regional, tejiendo vínculos con publicaciones en otras revistas y en libros especializados como parte de su misión de consolidación de una academia filosófica internacional.

Se observa que cerca de la mitad de las autorías en los 70 años de la revista corresponde a la sección de Artículos de investigación, y que las secciones con mayor frecuencia de participación se concentran, tras esta, en Reseña, Diálogo y Traducción. Estas últimas secciones tienen la particularidad de referirse a libros y artículos que son considerados de importancia en la disciplina y, a su vez, adquieren mayor visibilidad y relevancia a partir del hecho de ser reseñados, traducidos o discutidos.

Por esto, describir el número de autoras reseñadas, traducidas y en diálogo contribuye a dar elementos para una caracterización de la participación y representación de mujeres en la academia filosófica colombiana.

Llama la atención la ausencia de textos clásicos, lecturas ejemplares o traducciones de textos escritos por mujeres filósofas, siendo la única excepción un artículo publicado en 1969. Dado que la revista tiene un fuerte énfasis en historia de la filosofía, es llamativo que no haya habido, durante sus siete décadas, ninguna presentación de mujeres notables en la historia de la disciplina como autoras para ser traducidas. Esta ausencia de filósofas, que no se reduce a las traducciones en la revista, sino que se presenta con frecuencia en los currículos académicos y en los textos para la enseñanza de la filosofía, no responde a la inexistencia de mujeres en el canon filosófico occidental, sino que hace parte de un círculo vicioso en el que no se estudian filósofas porque no hay traducciones y no hay traducciones porque no se estudian filósofas. Esto podría remediarse mediante convocatorias abiertas para las secciones señaladas que se ocupen de autoras clásicas y contemporáneas.

Por otra parte, en la sección Diálogo, de las 24 autorías femeninas, 15 reportan como afiliación institucional la Universidad Nacional de Colombia, lo que señala que la participación en esta sección es primordialmente de estudiantes de los programas ofrecidos por el Departamento de Filosofía de la institución. Esta temprana inclusión de filósofas en formación como autoras en la revista en filosofía mejor indexada del país constituye una importante contribución a sus hojas de vida y a la familiarización con los procesos de publicación que son constitutivos de la vida académica.

En cuanto a las reseñas, como se señaló en la sección de Resultados, es notable que un porcentaje bajo (apenas 13%) de los libros reseñados son escritos o editados por mujeres y, de estos, la gran mayoría han sido reseñados en la última década. Aunque este crecimiento reciente es positivo, la proporción sigue siendo muy baja y la subrepresentación en esta categoría puede contribuir a la creencia de una producción menor o de menor relevancia por parte de las autoras.

Los datos sugieren que los números suplementarios son espacios propicios para mejorar la proporción de género, pues, a excepción del Suplemento 4, todos presentan mejor proporción de género y mayor cantidad de autorías femeninas que los promedios generales. Aunque serían necesarios estudios más profundos que se ocuparan del comportamiento de artículos sometidos, evaluados, rechazados y aceptados en números regulares para poder hacer comparaciones, es razonable que el hecho de que las y los editores encargados comisionen los textos de los suplementos, previo a su evaluación por doble ciego, dé un mayor control sobre la paridad de género en la composición del número. También sería importante llevar a cabo investigaciones más profundas sobre la paridad de género en comunidades filosóficas según temáticas o autores. Se observa que los suplementos dedicados a filosofía política, filosofía de la religión y Kant tienen una proporción de género que se acerca a la paritaria, mientras que los suplementos de filosofía y psiquiatría, y lenguaje, mente y cognición presentan proporciones muy bajas. Estudios posteriores permitirían determinar si esta es una representación fiel de la distribución de mujeres filósofas en los campos o es una particularidad de los suplementos.

Al analizar los datos sobre las autoras que han participado en la revista, salta a la vista que las cinco mujeres con más publicaciones en la revista durante sus 70 años tienen o han tenido relación con el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia: dos de ellas fueron o son profesoras del Departamento, y las tres restantes hicieron su doctorado allí. Esta tendencia se mantiene al considerar únicamente la última década: tres de las cinco autoras con más publicaciones tuvieron relación con el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, y las dos restantes (en cuarto y quinto lugar) son autoras internacionales. El promedio de años de actividad (aparición de la primera autoría y la última) es de 16,8 años en este grupo, lo que señala que la relación contractual o estudiantil con el Departamento es un elemento vinculante con Ideas y Valores, pero sugiere también que la revista sirve como puente o como espacio de manutención del vínculo de egresadas con el Departamento, incluso después de la finalización de sus estudios.

A diferencia de lo que se observa al considerar todas las autorías, de las cinco autoras con mayor número de artículos en Ideas y Valores, únicamente dos han sido parte del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Una cifra igual se presenta al considerar únicamente la última década, pues solo dos de las cinco han tenido vínculo con el Departamento de la Universidad Nacional de Colombia, al ser egresadas del programa de Doctorado. Cuatro de las cinco autoras con mayor número de contribuciones en la sección Reseñas han tenido vínculo con el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Estudios posteriores de corte cualitativo podrían explorar las motivaciones y razones de las autoras para continuar contribuyendo con la revista (o para dejar de hacerlo), así como para rastrear las trayectorias profesionales y académicas de estudiantes del Departamento de Filosofía que han participado como secretarias o autoras.

Conclusiones

Las descripciones llevadas a cabo nos permiten concluir lo siguiente respecto de cada uno de los objetivos del artículo. Sobre la descripción histórica de la participación de las mujeres en la revista Ideas y Valores, y la progresión del avance en términos de proporción de género, los resultados sugieren la hipótesis de que en las últimas dos décadas se ha dado un crecimiento acelerado de la participación femenina. Este crecimiento puede tener que ver con la mayor visibilidad internacional de la revista y una mejor indexación en bases de datos nacionales e internacionales. Aunque en la revista siempre ha habido participación de mujeres, se muestra un marcado crecimiento en los últimos veinte años. El promedio histórico es de 17,29%, mientras que en las últimas dos décadas asciende al 23,2%.

Se observa que no hay una relación lineal entre el número de textos y el número de autorías de mujeres; es decir, un aumento simple del número de textos publicados no trae consigo necesariamente un aumento en el número de textos escritos por mujeres. Se observa que los suplementos y números especiales producen picos de participación femenina y que son espacios propicios para mejorar la proporción de género en la publicación. Esto sugiere que la convocatoria temática o la asignación de editoras puede mejorar de manera importante la proporción de la revista a largo plazo.

Se observa que el crecimiento de la participación de autoras ha sido acelerado: la tasa de crecimiento desde el 2000 es de 2,82% anual, mientras que desde el 2010 es de 4,3% anual. Si se mantiene esta última aceleración, tomará casi 20 años que la proporción de género alcance el 50%. Confirmar estas hipótesis y explicar estas observaciones requiere la realización de estudios ulteriores.

Sobre el comportamiento de las autoras de la revista en términos de los tipos de textos de su autoría, según las secciones de la revista, se observa que el 50% de los textos que escriben las mujeres son artículos de investigación. El comportamiento de las mujeres es casi idéntico al comportamiento global. Es necesario ampliar este estudio para incluir datos de textos sometidos, arbitrados, rechazados y aceptados. La hipótesis que emerge de la observación es que los procesos editoriales no parecen generar desigualdad de participación. Confirmar esta hipótesis y explicar estas observaciones requiere la realización de estudios ulteriores.

Sobre el impacto de la indexación en la revista en términos de la participación de autoras, particularmente en lo que respecta a los artículos de investigación, emerge la hipótesis de que una mejor indexación incrementa considerablemente la participación femenina. Puede observarse que, desde que inicia el periodo de indexación en 2005, la revista ha mejorado su participación de género de manera no lineal. Tras la indexación más alta y la inclusión en índices internacionales, se ha mostrado un aumento del total de autorías femeninas y un aumento en la proporción de género. Las diferencias entre textos totales y artículos indexados es notoria. El incremento de la participación femenina en Ideas y Valores se concentra en los artículos de investigación. Confirmar esta hipótesis y explicar estas observaciones requiere la realización de estudios ulteriores y la aplicación de pruebas estadísticas.

Hay un índice importante de repetición de autorías, considerando todos los tipos de textos; es decir, muchas autoras publican varias veces en la revista. Las cinco autoras con mayor número de publicaciones tienen todas relación con el Departamento de la Universidad Nacional de Colombia: dos son o fueron profesoras del Departamento, las otras tres hicieron allí su doctorado. Al analizar solo los artículos de investigación, las cinco autoras con mayor número de publicaciones en la revista es más diverso: dos de Colombia (Universidad Nacional), una de Venezuela, una de Colombia (Universidad de los Andes) y una española. Esto es interesante porque sugiere que, aunque la revista es "de la casa", salvo las profesoras del Departamento, las autoras tienden a no mandar más de dos artículos en su carrera a la revista.

Las mujeres que publican en Ideas y Valores tienen como temas centrales Kant, Aristóteles, política, ética y fenomenología. La nube de conceptos es muy parecida a la que produce la revista en su página con las autorías totales. Esto sugiere que las mujeres no publican sobre temas muy distintos de los temas más frecuentes en la revista. Nuevamente, la conclusión es que las autoras se comportan de manera muy similar a los autores. En estudios ulteriores, sería interesante analizar a profundidad el perfil demográfico de las autoras de la revista: nivel educativo, trayectoria profesional, historias de vida.

Sobre la participación de mujeres como autoras reseñadas, autoras traducidas o autoras con las que se dialoga en la revista, hay que considerar que la representación de la filosofía como una actividad masculina o propia de los varones pasa por el hecho de que la mayoría de los textos que se estudian, leen y comentan en el área, tanto en las aulas, como en las tesis, los libros y los artículos, son escritos por varones. Esto quiere decir que la inclusión de las mujeres en las bibliografías como fuentes principales y lecturas ejemplares hace parte de una filosofía incluyente y sin hostilidades hacia las mujeres. Por esta razón, no basta con que las mujeres escriban en las revistas especializadas, sino que es necesario que también sean leídas y comentadas como parte del ejercicio filosófico, en reseñas, traducciones, lecturas ejemplares, etc. La participación de mujeres como autoras de estos tipos de textos se describió anteriormente. Sin embargo, como fuentes en las bibliografías, encontramos una baja participación de mujeres. Por lo anterior, se recomienda promover a través de convocatorias o textos comisionados el incremento de la participación y la representación femenina en este tipo de textos, no solo como autoras, sino también como parte importante de las fuentes bibliográficas.

Se ofrece la lista bibliográfica de 301 autorías de mujeres en 70 años de historia de la revista, en formato Chicago, pues es el único formato que muestra el nombre de pila de autoras. Se sugiere que la revista considere la posibilidad de adoptar una pauta bibliográfica que permita hacer visible la citación a filósofas en textos de investigación, discusión y reseña.