La historia de la que, desde el siglo xvii, la tradición anglosajona ha denominado golden rule o regla de oro es fascinante.1 Si se buscara el candidato número uno para ser designado como "principio moral universal", la regla de oro tendría muchas papeletas para alcanzar ese trono. No solo porque ha sido formulada y reformulada a lo largo y ancho del mundo y de la historia, en el seno de muy diversas tradiciones religiosas y de muy distintas doctrinas filosóficas, sino porque la especularidad o la reversibilidad que parece estar en su base está profundamente arraigada en la condición humana.

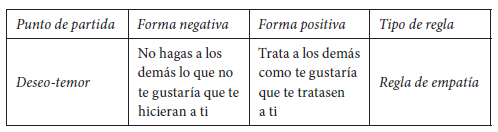

Esa reversibilidad invita a un intercambio imaginativo de roles, a un test de inversión de papeles entre el sujeto agente de la acción y el sujeto paciente.2 Ahora bien, esta sería solo la base epistémica, porque lo fundamental de la regla es que se halla formulada como un imperativo ("no hagas lo que no quieras que te hagan a ti"); es decir, que enlaza un querer ser con un deber ser. Y las numerosas variantes de la regla muestran que ese imperativo, que suele enunciarse generalmente como una regla de empatia, tiene al mismo tiempo un clarísimo aire de familia con otras muchas fórmulas que la muestran como una regla de equidad o de coherencia moral. La reversibilidad de los sujetos implicados en la acción se ampliaría así a la reversibilidad de los juicios de valor en torno a esas acciones (propias y ajenas). Ambas reglas serían utilizadas, en este sentido, como una especie de test de corrección moral. Veamos las formulaciones-tipo:

La forma más corriente y espontánea es entonces la expresada como regla de empatia, la que exhorta a ponerse en el lugar del otro y a tratarle como un sujeto con deseos, necesidades y temores similares a los míos. En su forma negativa es también la más antigua y la más extendida en todas las tradiciones, aunque la versión positiva, más exigente y compleja, también es ampliamente difundida. El mecanismo psicológico de la empatía, esa emoción vicaria orientada hacia el otro, se convierte así a través de esta regla en un mandamiento ético, uno de los más utilizados para educar y socializar a los niños y jóvenes: "¡Ponte en su lugar! ¿A que no te gustaría que te hiciesen eso?"

Por otro lado, como regla de coherencia moral, la formulación negativa y positiva abogan por una imparcialidad en la manera de tratar a los demás en relación con uno mismo. Apelan a la consistencia entre los juicios dirigidos a nuestro propio comportamiento o al de nuestros seres queridos, y los juicios dirigidos a un comportamiento similar en personas ajenas a nosotros. Lo que alabamos en unos, no deberíamos menospreciarlo en otros; lo que nos parece injusto cuando lo sufrimos nosotros, no debería parecernos justo cuando lo padecen otros, etc. Es una norma que critica la hipocresía y promueve la adecuación y la consistencia entre nuestros juicios y nuestros comportamientos, así como entre nuestros juicios sobre los demás y sobre nosotros mismos. Este tipo de exhortaciones aparecen muy pronto en textos griegos y en proverbios y sentencias de la antigüedad, como veremos a continuación al hacer un recorrido por la historia de la regla de oro. Después, afrontaremos algunas de sus interpretaciones posibles, así como las dificultades de su aplicación madura.

Breve historia de la regla de oro

Las primeras formulaciones de la regla de oro aparecieron en lo que conocemos como periodo axial,4 que abarca los aproximadamente siete siglos que van del 900 hasta el 200 a. C. En ese periodo vieron la luz en regiones bien distintas del planeta las grandes tradiciones mundiales que han seguido ejerciendo una notable influencia: el confucianismo y el taoísmo en China; el hinduismo y el budismo en la India; el monoteísmo en Israel y el racionalismo filosófico en Grecia. Otras grandes tradiciones posteriores, como el judaísmo rabínico, el cristianismo y el islam, se consideran florecimientos tardíos de la era axial original. Lo llamativo es que podemos encontrar formulaciones y variaciones de la regla de oro en el seno de todas esas tradiciones, algunas de las cuales no entraron en contacto entre sí hasta tiempos mucho más avanzados. Se da, pues, una emergencia independiente, lo que hace probable la hipótesis de que lo que les une es "una estructura antropológica de base que viene a la conciencia de los hombres de todas las sociedades, a un cierto nivel de desarrollo social y religioso" (Du Roy 2012 1257).

Durante la época axial se desarrollaron las primeras ciudades, la producción especializada, el comercio y el intercambio de bienes. En ese caldo de cultivo, y con el desarrollo de los diversos alfabetos y sistemas de escritura, surgieron sabios y profetas que comenzaron a plantear mensajes potencialmente universales, dirigidos a los individuos más allá de la ancestral conciencia de la tribu. Lo vemos, por ejemplo, en el sabio chino Confucio (s. vi-v. a. C.), uno de los primeros en formular la regla de oro. Cuando un discípulo le pregunta qué enseñanza se podría practicar "todo el día y todos los días", él responde: "Tal vez el dicho sobre shu: nunca hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti." Ese es el hilo que recorre el método espiritual que él llamaba tao o camino. Shu se traduce a veces como "consideración", pero sería más apropiado verlo como "comparar con uno mismo", en el sentido de que induce a no verse a sí mismo como alguien especial o privilegiado, sino a relacionar la propia experiencia con la de los demás (cf.Armstrong 2011 20). Ese es el ideal que Confucio llama ren, "noble", "digno" o simplemente "humano":

En cuanto a ren, tú deseas para ti consideración y reputación; entonces, ayuda a los demás a conseguir consideración y reputación. Quieres que se tengan en cuenta tus méritos; entonces, ayuda a que se tengan en cuenta los méritos de los demás; tomar los sentimientos que uno tiene hacia sí mismo como guía de la acción, ésa es la actitud que está en concordancia con el ren. (cit. en Armstrong 2011 47)

Aquí ya vemos un planteamiento positivo de la regla de oro, y más aún en Mencio (s. iv a. C.), gran heredero de la senda confuciana: "Si se intenta actuar con los otros como nos gustaría que actuaran con nosotros, nada puede acercarse más a ren, en la medida en que lo busquemos, que esta conducta" (cit. en Du Roy 2009 57). Si nos desplazamos de China a la India, encontraremos ya en la tradición brahamánica, en el Mahâbhârata, formulaciones de la regla de oro, y más aún en Buda (s. iv. a. C.), con sentencias como "No hieras a los otros con aquello que te hace sufrir a ti", unidas a su permanente llamada a la compasión.

En la antigua Grecia se encuentran muy pronto referencias en las que podemos reconocer la semilla de la regla de oro. Aunque no tengan carácter normativo, vemos expresiones de reciprocidad engendradas espontáneamente por los sentimientos de amor o de amistad, las experiencias básicas que podrían estar en la base de la regla. Los primeros testimonios de esa naturaleza se hallan en Homero, y después en muchos otros, como en Aristóteles, ligados a una regla de amistad. En Ética a Nicómaco (Libro IX, 9) se lee: "el hombre virtuoso está dispuesto para el amigo como para consigo mismo (porque el amigo es otro yo)". Pero la forma más frecuente de regla de oro en la antigüedad grecolatina es aquella que la presenta como una regla de coherencia o consistencia moral: "¿Cómo vivir mejor y de la manera más justa? No haciendo nosotros mismos lo que deploramos en los demás", sentenciaba Diógenes Laercio. O también como una regla de reciprocidad, impulsando a la inversión de roles en las relaciones disimétricas: "Sé para tus padres lo que desearías que fueran tus propios hijos para ti", como exhortaba Pseudo-Isócrates (cit. en Du Roy 2012 1277).

En el judaísmo bíblico tenemos, por una parte, la aparición de un temprano leiv motiv que luego será fundamental en el cristianismo: "Ama a tu prójimo como a ti mismo" (Levítico 19, 18). Y por otra, una primera versión de la regla de oro: "Lo que tú odias, no se lo hagas a nadie" (Tobías 4, 16); una fórmula muy parecida a la que aparecerá más tarde en el rabino Hillel (contemporáneo de Cristo): "Lo que te resulta odioso, no se lo hagas a tu prójimo. He ahí toda la Torah; el resto no es más que explicación." En la tradición cristiana encontramos la regla de oro en boca de Jesús, en el contexto evangélico del sermón de la montaña, dándole igualmente un carácter de síntesis de todas las enseñanzas, pero formulada ahora de manera muy característica en forma positiva: "Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. He ahí toda la Ley y los Profetas" (Mateo 7, 12; otra versión está en Lucas 6, 31, que luego comentaremos).

Es llamativo que los primeros cristianos no interpreten la regla de oro como una norma revelada, apta únicamente para los seguidores de las Sagradas Escrituras. Al contrario, en la Epístola a los Romanos (2, 14), san Pablo había dado a entender que los paganos no estaban desprovistos de una ley moral. Pues bien, ya desde el s. II, con Justino, Ireneo y Orígenes, se empieza a considerar que la máxima evangélica y esa ley de la que hablaba san Pablo podrían ser la misma: la regla de oro, que comienzan a interpretar en adelante como la expresión privilegiada y condensada de la ley natural. Así la concibe también san Agustín a principios del siglo v: "Puesto que la ley reside también en la razón del hombre que hace uso de su libre arbitrio, escrita por la naturaleza en nuestro corazón y que nos sugiere no hacer a otros lo que no nos gustaría sufrir nosotros" (cit. en Du Roy 2009 83).

Esta visión tendrá mucho peso en los siglos posteriores, y en especial después de Lutero. En efecto, en el s. XVII, con Grotius y Hobbes, y partiendo de presupuestos antropológicos opuestos entre sí, se inaugurará la reflexión moderna sobre los fundamentos del derecho natural y de la vida social. Ambos van a señalar la regla de oro como núcleo de ese derecho, y con esa visión la regla iniciará una nueva carrera filosófica y laica en los debates sobre la ley natural, independizándose de sus ligazones cristianas. Comenzará a tener una gran difusión, especialmente en Inglaterra -formulada habitualmente como "Do as you would be done by" - y en toda el área anglosajona. La utilizarán, por ejemplo, los cuáqueros para oponerse a la esclavitud de los negros a lo largo de los siglos XVIII y XIX, y también el gran pensador del utilitarismo, John Stuart Mill. En la tradición alemana, en cambio, será menos tematiza-da, probablemente por el descrédito que le otorgó Kant, al citarlo con desdén como "proposición trivial" en una nota a pie de página, como luego veremos.

A lo largo del siglo XX, la regla de oro ha jugado un papel importante en aquellos autores que investigan la génesis psicológica de los juicios morales (como Piaget y Kohlberg); la muestran, de hecho, como un descubrimiento progresivo de la reversibilidad que caracteriza la noción de justicia, fruto de una maduración cognitiva y moral. Desde la tradición filosófico-analítica del discurso moral, R. M. Hare, K. Baier y M. G. Singer ponen la regla de oro en el núcleo de sus análisis, como una fórmula central de la moralidad que asegura la universalidad y la reversibilidad, y que otorga un valor primordial a la coherencia de los juicios y de los comportamientos morales. En la misma línea, el filósofo contemporáneo Harry Gensler la retrata como el principio más importante de la ética formal, siempre y cuando sea bien usada y cumpla con las características de la coherencia lógica. Así, todos estos autores entienden la regla de oro más como un test de consistencia que como guía para la acción, más como una llamada a la reflexión y el razonamiento moral que como un impulso empático.

Pero esa universalidad formal tendrá su correlato más operativo cuando, tras el terrible trauma de la Segunda Guerra Mundial, se apruebe la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Herederos asimismo de la tradición del derecho natural, los derechos humanos podrían verse como la prohibición de todas aquellas acciones que no nos gustaría que nos hiciesen (ser esclavizados, torturados, encarcelados de manera arbitraria y sin defensa, etc.), y como la enumeración de un trato que sí nos gustaría recibir a todas y todos: las condiciones para llevar a cabo una vida libre y digna. Desde muchos ángulos, puede verse como lo más parecido que tenemos a una ética mundial. Una ética pública, cívica, que debería ser compatible con todas las religiones del globo. Algunos movimientos interreligiosos van, de hecho, en la misma dirección. En 1993 se celebró un Parlamento de las Religiones del Mundo, donde 143 líderes de diferentes tradiciones religiosas firmaron la "Declaración para una ética global" que había preparado el teólogo alemán Hans Küng. En el documento se proclamaba que la regla de oro (tanto en su versión negativa como positiva) es el principio común que comparten todas esas tradiciones, y que "debería ser la norma inquebrantable para todo el dominio de la vida, de las familias y de los colectivos, de las razas, naciones y religiones" (cit. en Du Roy 2012 1237).

Dimensiones abiertas de significado e interpretación

Con la riqueza de formulaciones que acabamos de ver y con la flexibilidad que la caracteriza, no es de extrañar que la regla esté abierta a muy diversas interpretaciones. Aquí vamos a repensar, inspirándonos en las reflexiones de Paul Ricoeur, las que pueden derivarse de su contexto evangélico, por un lado, y las que provienen, por otro, de su comparación con la ética kantiana.

Lógica de la equivalencia y lógica del don: repensando la regla de oro a partir de los evangelios

Hemos visto que, interpretado como test de coherencia y equidad, ordena no tratar a mi yo como un yo especial o distinto a los otros yoes, sino juzgar con imparcialidad y consistencia cualquiera que sea el sujeto que diga yo en una situación dada. Conmina al respeto mutuo y a la igualdad formal entre los sujetos. Sin embargo, como regla de empatía, y sobre todo en su vertiente positiva, implica algo más; tal vez, mucho más. Porque con esa formulación se inserta en una lógica distinta, tal como queda ejemplificada en el contexto de los evangelios.

Para empezar, la regla de oro podría ser considerada como la otra cara de la ley del Talión ("ojo por ojo, diente por diente"), que se repite en el Antiguo Testamento. Ambos son mandamientos de reciprocidad y prescriben una simetría en el trato. Pero mientras el Talión sacraliza la venganza, la regla la condena. Desde luego, no me gustaría que me arrancasen un ojo, ni, aunque lo hubiera hecho yo, que me hiciesen lo mismo a mí. La ley del Talión remite a la venganza y cita casos dramáticos, pero no hace falta llegar tan lejos: en nuestras relaciones cotidianas intercalamos con frecuencia otras fórmulas similares de reciprocidad o simetría en el trato. Es la idea de "pagar con la misma moneda": yo soy amable con los que son amables conmigo; si me invita, yo le invito; él no me saludó el otro día, así que no tengo por qué saludarle, etc. En todos esos usos habituales, nos encontramos con una fórmula reactiva, de simetría imitativa, inserta en una lógica de la reciprocidad.

Lo interesante de la regla de oro, en cambio, es que puede interpretarse perfectamente como no reactiva, es decir, que apunta siempre a la iniciativa del agente moral, independientemente del trato que haya podido recibir de los demás. Ahora bien, muchos dirán que sigue una lógica previsora o calculadora, autointeresada, ligada siempre a esas expectativas de reciprocidad: soy amable contigo para que tú lo seas conmigo, te hago cierto favor para que tú me debas otro, etc. Esto nos lleva, sin embargo, tarde o temprano, al planteamiento reactivo: en el momento en que dejas de corresponder a esa simetría en el trato, ¿debo dejar de aplicar la regla de oro contigo?

Si, en cambio, uno la piensa como una regla que deberíamos tratar de aplicar en todos los casos, independientemente de lo que nos hayan hecho o del trato que vayamos a recibir en retorno, nos encontramos con que no puede ser reactiva, ni simplemente previsora o calculadora. Tampoco el fruto de un trato o contrato (como en Hobbes), una especie de pacto mutuo de no agresión, que se tiene a condición de que se comparta y mientras se comparta. Por el contrario, cabe perfectamente una interpretación generosa de la regla, una de carácter unilateral y a priori, que responda -en términos de Ricoeur (2001 27)- no a la "lógica de la equivalencia", sino a la "lógica del don o de la sobreabundancia." El ejemplo más claro lo encontramos en los evangelios, en la exhortación "Ama a tu prójimo como a ti mismo", la cual da a entender que el otro es también un "ti mismo." Más aún, al subrayar que debemos amar incluso a nuestros enemigos, no queda ya ninguna duda de que el mandato del amor es mucho más exigente que la interpretación habitual de la regla de oro. Fijémonos en el contexto en el que la formula Lucas (6 31):

Amad a vuestros enemigos; haced el bien a los que os odian; bendecid a lo que os maldicen; orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, ofrécele también la otra [...]. Tratad a los hombres como queréis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os lo hacen, ¿qué mérito tendréis? Los pecadores también lo hacen.

Es decir, nos encontramos ante una tensión entre las dos reivindicaciones distintas y a veces opuestas de la poética del amor y de la prosa de la justicia. Por un lado, una supra-ética que incita a una bondad, una compasión o una generosidad ilimitadas; por otro, una lógica de la equivalencia y la reciprocidad que se conjuga con la prosa de la justicia. Vemos así que la regla de oro está situada, como subraya Ricoeur (2001 60), "en el corazón de un conflicto incesante entre el interés y el sacrificio de sí mismo. La misma regla puede inclinarse en un sentido o en el otro, según la interpretación práctica que se le dé."

El otro concreto y el otro generalizado: repensando la regla de oro a partir de Kant

Hemos visto también que las formulaciones y defensas laicas de la regla de oro han sido tan abundantes como las religiosas. De hecho, es frecuente interpretar el imperativo categórico como una modernización y unaformalización de la regla, a pesar del desdén y las objeciones que le dirigió Kant en una nota al pie de su Fundamentación de la metafísica de las costumbres (105):

No se piense que pueda servir en esto de directiva o principio el trivial dicho: quod tibi non vis fieri... [Lo que no quieras que te hagan...]. Pues este es derivado de aquél [del imperativo categórico], aunque con diferentes limitaciones; no puede ser ley universal, pues no contiene el fundamento de los deberes para consigo mismo, ni tampoco el de los deberes de caridad para con los demás (pues alguien podrá decir que los demás no deben hacerle beneficios, con tal de quedar él dispensado de hacérselos a ellos), ni tampoco el de los deberes necesarios de unos con otros, pues el criminal podría con tal fundamento argumentar contra el juez que le condena, etc.

Repasaremos algunas de esas objeciones más adelante, pero, en cualquier caso, fijémonos en que Kant sólo cita -y a medias- la fórmula de empatía negativa, arguyendo que no es suficiente para sostener el edificio trascendental de los deberes universalmente exigibles según la razón pura práctica.

Pero es la segunda formulación del imperativo categórico la que se ha relacionado de manera más estrecha con la regla de oro. Recordemos: "Actúa de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en cualquiera otra, siempre como un fin y nunca solo como un medio." La formulación es desde luego llamativa: ¿por qué "la humanidad" y no "toda persona (incluida tú misma)", por ejemplo? Recordemos también que, a la hora de fundamentar este imperativo, Kant había argüido que todas las personas tienen dignidad, no precio; valor en sí, no valor instrumental o de trueque, y que por lo tanto merecen respeto. Entonces había singularizado y, sin embargo, a la hora de enunciarlo formalmente, todas esas singularidades habían sido subsumidas en la categoría genérica "la humanidad" (no en el sentido cuantitativo de la suma de los humanos, sino en el cualitativo). Sin duda, lo que consigue con ese término tan englobante es acentuar su carácter formal, pues la idea de humanidad es el equivalente de la universalidad requerida por la primera formulación del imperativo.

Ricoeur pone en cuestión esa supuesta inferioridad de la regla de oro en comparación con el formalismo del imperativo categórico. Para empezar, porque la regla pone en primer plano -de forma directa y sencilla- la relación entre personas, sin utilizar genéricos que enmascaren la pluralidad de sujetos y la alteridad de los otros. No pone el acento en el principio de autonomía, como el imperativo kantiano, sino en los rasgos remarcables de la acción: una interacción que no se produce entre dos agentes, sino entre un sujeto agente y un sujeto paciente; es decir, en la asimetría fundamental entre lo que hace alguien y lo que es hecho a alguien. Dicha asimetría recuerda precisamente la posibilidad constante de tratar a los otros como simples medios, de cosificarlos, manipularlos o ningunearlos. Más aún, esa vulnerabilidad a la que alude tiene mucho que ver: "los bienes y los males fundamentales cuya obtención aleatoria condiciona el ejercicio de la libertad", y es a esos bienes y males fundamentales, a los deseos y temores básicos que todos compartimos, a los que remite especialmente la regla de oro (cf. Ricoeur 2001 54-55; 1996 235-241).

Así que el imperativo categórico ofrece, sí, una expresión más rigurosamente formal, y convierte la "imperfecta" regla de oro en una regla de coherencia moral, de total reversibilidad y universalidad. Sin embargo, la regla parece remitir a las experiencias cara a cara originales, donde los lazos empáticos inhiben las posibles ofensas o agresiones, y donde las emociones compartidas dan lugar a sentimientos de benevolencia, compasión, solicitud, etc. Es decir, podría entenderse que la regla de oro parte del otro concreto con el que tenemos relaciones cercanas y cálidas, y pide -merced a la coherencia racional- extender esa consideración a todo otro generalizado, sin olvidar la singularidad y la alteridad únicas de ese otro, sin diluirlas en las inevitables categorías genéricas. Por todo ello, Ricoeur muestra la regla de oro como "la fórmula de transición apropiada" y más simple entre "la solicitud y el segundo imperativo kantiano" (1996 232X5 aquella fórmula que nos conduce desde nuestra experiencia interpersonal afectiva (con algunas personas queridas, significativas para nosotros) a la norma moral que nos exige ese ejercicio de prescripción, universalización y consistencia moral.

Lo curioso es que, aunque en principio parece que la regla de oro no concierne sino a las relaciones interpersonales, duales, de cara a cara, en seguida se ve que ese "otros" puede referirse igualmente a "cualquier otro" o a "todo otro" sin rostro. No parte de una noción de humanidad común, sino que parece llegar a ella. Hemos mencionado que los antiguos griegos formularon diferentes versiones de la regla de oro como una extensión del círculo de relaciones familiares. Partiendo, por lo tanto, de la empatía con el próximo, el hermano, el amigo, y expandiéndose después incluso al extranjero o al extraño que no podemos comprender, incluso a aquel cuya hostilidad compromete y apaga toda empatía espontánea. La meta final es, claro está, la amplitud del campo de la moral: solicitud personalizada hacia los próximos, en la relación cara a cara, y justicia o equidad para los lejanos que reconocemos como humanos a distancia.

Dificultades de aplicación: regla de oro y regla de platino

Y bien, ¿por qué a menudo es tan difícil de aplicar -de aplicar bien-una regla aparentemente tan sencilla? Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos entender que las razones son múltiples, aunque vamos a intentar esbozar las fundamentales. Para empezar, porque el Otro (como yo misma para él o para ella) es a la vez un semejante y un diferente. Por un lado, somos capaces de percibir y apreciar la humanidad que tenemos en común y, por otro, no cabe duda de que el otro es siempre Otro, diferente a mí. Lo característico de la regla de oro es que exhorta a practicar una comparación, una analogía: el otro es comparado conmigo, o al menos son comparados sus intereses, deseos y temores con los míos. Como el concepto de shu en la tradición confuciana, "comparar con uno mismo" parece el método que nos llevará, bien interpretado, a tratar con la consideración debida al otro.

Así expuesto se revela en seguida un posible peligro: que ejerzamos una adopción de perspectiva autocentrada, que nos imaginemos Parece claro que la buena aplicación de la regla -del espíritu de la regla, la formulemos como la formulemos- requiere el mayor conocimiento posible tanto de uno mismo como de ese otro con el que establecemos la analogía; como requiere, asimismo y al menos en los casos más complejos, madurez moral. Lo que implica que podamos concebir la regla de oro como un principio ético fundamental, pero difícilmente como autosuficiente. Sin duda, necesita ser interpretada y completada. Veamos, pues, las principales dificultades a las que se enfrenta.

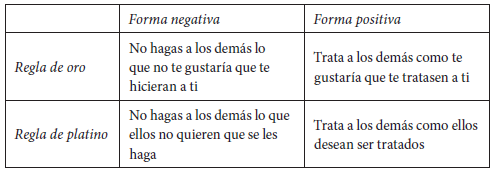

Un principio puramente formal o procedimental. Lo que la regla de oro nos sugiere es que usemos el intercambio de roles (role reversal) entre yo y el otro como procedimiento para comprender y decidir lo que debemos hacer o no en una situación dada. ¿En la versión de platino también? Sí, en el sentido de que a nosotros nos gustaría que contasen ' con'nuestra opinión,' con nuestro deseo, que nos, diesen voz, qué sentiríamos o pensaríamos de estar en su lugar, pero sin dejar de ser nosotros mismos, con nuestro carácter y nuestra visión del mundo. Es decir, una aplicación literal de la regla animaría al individuo a consultar sus propios gustos y necesidades para descubrir cómo ha de comportarse con otras personas, o incluso para imponérselos. Por eso algunos pensadores han sostenido que en realidad deberíamos invertir los pronombres personales en su formulación: "No hagas a los demás lo que ellos no quieren que les hagan". A esta "regla invertida" varios autores la llaman regla de platino, dando a entender que tendría un valor superior a la regla de oro. El apelativo no despierta unanimidad, ni es usado por todos,6 para empezar porque muchos ven esta formulación en realidad como inferior a la dorada o, al menos, como creadora de tantos problemas como los que quisiera solucionar. A falta de otra denominación mejor, aquí la mantendremos para diferenciar esas dos visiones de la regla y reflexionar sobre los inconvenientes de cada una de ellas.

Es esa flexibilidad la que ha hecho emerger a la regla en tantas culturas a lo largo del mundo, en contextos sociales y religiosos diversos. Solo prescribe una orientación hacia el otro partiendo del conocimiento de uno mismo, una mirada que toma en consideración al otro porque entiende que él o ella son para sí mismos tan importantes como yo lo soy para mí. Pero el principio no dicta contenidos, no enuncia una lista o un decálogo de deberes. Y menos para sí mismo, para saber cómo gobernarse, como le achacaba Kant, tampoco para buscar una vida plena o realizada. Más bien parece funcionar como contraste aplicable a todo tipo de normas, costumbres o hábitos, para ver si pasan la prueba de la regla de oro. Impulsa en ese sentido la autonomía del individuo, al animarle a evaluar las convenciones bajo las que actúa y comprobar si son compatibles con lo que nos gustaría o no que nos hicieran si estuviéramos en el otro lado.

Más clara e intuitiva en su forma negativa. No es de extrañar que la versión de la regla de oro más extendida y citada sea la negativa. Al fin y al cabo, como afirmaba Hans Jonas (65), "nos resulta infinitamente más fácil el conocimiento del malum que el conocimiento del bonum; el primero es un conocimiento más evidente, más apremiante, está menos expuesto a la diversidad de criterios y, sobre todo, no es algo buscado." De ello se sigue que la regla de empatía en su versión negativa sea la primera que se nos viene a la cabeza, y aquella de la que podemos derivar unos contenidos básicos que nos llevan a establecer límites y prohibiciones en nuestro trato con los demás, en la línea del primum non nocere de la tradición hipocrática, o del "principio del daño" de Mill. Kurt Baier enumeraba así las principales acciones que nunca podrían pasar por el test de la regla:

Matar, ser cruel, infligir sufrimiento, mutilar, torturar, engañar, hacer trampas, violar, cometer adulterio, son formas de ese tipo de comportamiento. Todas ellas violan la condición de reversibilidad, lo que significa que el comportamiento en cuestión debe ser aceptable para una persona independientemente de su posición de agente o de receptor. (Baier 202)

En daños de ese tipo, no parece importar mucho que se represente como regla de oro o como regla de platino: el resultado es el mismo. Eso sí, aunque esta primacía de la forma negativa encaja perfectamente con deberes o máximas de respeto y tolerancia -por ejemplo con un "vive y deja vivir", caro a la tradición liberal-, no plantea obligaciones de ayuda, entrega o sacrificio. Los límites y las prohibiciones que sugiere pueden estar en la base de una justicia punitiva o correctiva, pero no marcan con claridad los presupuestos de una justicia distributiva, ni los deberes de solidaridad para con los demás.

De todos modos, aun con la formulación negativa, el problema sigue siendo el de quiénes son exactamente "los otros" y qué tan inclusiva es esa exhortación. No está claro, por ejemplo, que Confucio se refiera a todo "otro". O que en el hadíth del profeta Mahoma estemos hablando de todo ser humano, y no solo de los musulmanes: "Ninguno de vosotros es un creyente sino hasta que desea para su hermano lo que desea para él mismo" (cit. en Du Roy 2009 75). Y es que, ¿quién es mi hermano?. Por supuesto que se puede hacer una interpretación universalista del concepto de "prójimo" o de "hermano", pero también -como ha sido y es tan habitual a lo largo de la historia- restrictiva, limitada a los miembros del propio grupo. Dentro de esa lógica, aplicar el mismo trato a los extraños, foráneos o potenciales enemigos del grupo suele ser desincentivado de muchas maneras: tachándolo de debilidad o, peor aún, de deslealtad, de traición hacia "los nuestros".

Pero aún en la forma negativa, ¿es aplicable a todos los campos? Recordemos una objeción que mencionaba Kant: el criminal podría pedirle al juez que se pusiera en su lugar. Al magistrado no le gustaría que le metieran en la cárcel, ¿cierto? Pues al acusado tampoco. Se trata de un argumento recurrente a lo largo de los siglos. Mucho antes, San Buenaventura ya había inquirido: "¿Tú no quieres ser colgado y cuelgas al ladrón?", dando a entender que la regla de oro no siempre resultaba un principio fiable. A mediados del siglo xx, el jurista alemán Hans Kelsen abundaba en estos argumentos, recordando que nadie quiere ser castigado, censurado o reprobado, así que, si tuviéramos que basarnos directamente en esos deseos, todo el derecho penal se iría al garete, por no hablar de la tarea educativa de imponer deberes, reprochar y corregir a los jóvenes. Es decir, "muchas cosas que deben ser prohibidas desde un punto de vista moral o de derecho, no son ni deseadas ni no deseadas" por muchas personas, de modo que ese deseo -o su ausencia- no puede ser la única o fundamental categoría pertinente, según el jurista (cit. en Du Roy 2012 1214).

A este tipo de objeciones se le han solido ofrecer, al menos, dos tipos de soluciones. El primero es el que podemos llamar argumento de las terceras partes, y es el que ofreció ya Leibniz, antes que Kant, al dilema del criminal que pide al juez que se ponga en su lugar: el magistrado ha de ponerse no únicamente en el lugar del reo, sino también en el de aquellos que han sido perjudicados por él, y en el de aquellos que están interesados en que el crimen sea castigado (cf.Du Roy 2012). Es decir, que este no debería fijarse -al menos únicamente- en lo que desearía en tanto persona particular si estuviera en el lugar del acusado, sino más bien en lo que desean y esperan el conjunto de personas directa o indirectamente afectadas.

Este tipo de respuesta se enlaza, así, con el segundo argumento utilizado recurrentemente: el argumento de los deseos racionales. Siguiendo la vía kantiana, Kelsen afirmaba:

Si la regla de oro, tomada según su intención, debe servir de norma fundadora de un orden social, tiene que ser comprendida como la regla de "tratar a los demás, no como desean efectivamente ser tratados, sino como deberían desear ser tratados"; lo que significa "como deberían ser tratados según una norma general", y no sólo aplicable a ellos sino a todos los demás. (cit. en Du Roy 2012 1215)

Esta reformulación introduce el deber y reenvía a un orden objetivo de carácter formal; así, una vez más, se reinterpreta la regla de oro para que subraye las condiciones de coherencia lógica de los juicios morales. En general, tú deseas que se aprese a los malhechores, que tengan un juicio justo, que caiga el peso de la ley sobre ellos, ¿no? Pues has de querer lo mismo cuando el presunto delincuente resulta ser tú. Sin excepciones.

Así planteado, ¿qué significa "no hacer a los otros lo que no quieres que te hagan a ti", o más complicado todavía, "no hacerles lo que no quieren que se les haga"? ¿Hasta qué punto se puede aplicar tal cosa en las complicadas relaciones de la vida social? ¿Cómo funciona en los ámbitos fuertemente competitivos de los negocios, las actividades mercantiles o las financieras? ¿Cómo en el de los deportes? ¿Cómo aplicarlo en la competición electoral y en la práctica política partidista? En todos esos campos y en otros muchos -¡y no digamos ya si hablamos de una guerra! -, la regla de oro negativa parece tener poco recorrido: queremos ganar, aún si otros tienen que perder para ello (y no nos gusta perder), queremos obtener más beneficios, aunque eso suponga despedir a más trabajadores (y no nos gusta que nos despidan), etc.

En todos esos ámbitos, una legislación que pretenda ser justa establece las reglas y los límites de lo que pueda hacerse legítimamente y lo que no. Establece -hablando en términos ideales, por supuesto- mecanismos de protección para el trabajador o el ciudadano en general: los límites de lo tolerable. Cuando uno acepta moralmente esas reglas procedimentales de fair play o juego limpio, los resultados le parecen admisibles, aunque le perjudiquen personalmente. Ahora bien, "admisible" no es lo mismo que "deseado", aunque para muchos entra dentro de la amplia familia de fórmulas de la regla de oro. Harry Gensler (2013), por ejemplo, propone entenderla de la siguiente manera: "Trata a los demás solo de la manera en que consentirías ser tratado en la misma situación". Al cambiar "desear" por "consentir/aceptar", y al añadir la cláusula "en la misma situación", este autor hace hincapié en que la regla de oro se refiere a un juicio actual en torno a un caso hipotético: un test de consistencia moral. Seguramente no nos gustan los resultados electorales, pero los aceptamos. Han vuelto a golear a nuestro equipo, qué rabia, pero ha sido un partido limpio y lo aceptamos. Lo mismo podrían pensar, si volviéramos a nuestro ejemplo inicial y si se intercambiaran los papeles, el acusado modélico y el juez que lo condenara tras un juicio con todas las garantías procesales.

El problema de concreción de la fórmula positiva. ¿Lo que te gustaría a ti o lo que le gustaría al otro? Pero si la variante negativa de la regla de oro ya da pie a tanta discusión, qué decir de la positiva, una fórmula claramente más exigente y también más abierta. No es casualidad que haya sido las más debatida y criticada por unos, pero también la más defendida por otros. A principios del siglo xx, George Bernard Shaw argumentó en contra de esta: "No hagas a los demás lo que querrías que te hicieran. Sus gustos pueden no ser los mismos." Sin duda, si en el anuncio de una pensión se añade "trato familiar", eso atraerá a ciertos clientes, pero espantará a otros, que prefieren que se les deje en paz. Shaw no descubrió nada nuevo, pero puso el dedo en la llaga: no hay nada más frecuente que asimilar los gustos de los demás a los nuestros, o proyectar los nuestros sobre los otros.

Frente a ese riesgo, algunos han alzado la regla de platino como fórmula superior, mientras otros, en cambio, han reaccionado ante esta regla "invertida" con horror, como el filósofo analítico M. G. Singer (1963): ¡pero entonces los otros podrían pedirnos todo lo que quisieran! Llevado al extremo, se convertiría en una regla para complacer al otro, una propuesta de altruismo y entrega total, lo que a su juicio era absurdo. Aun así, reconocía claramente el peligro apuntado por Shaw de confundir nuestros deseos con los de los demás. Frente a esas lecturas tergiversadas, Singer introdujo una distinción fundamental entre una interpretación particular de la regla (haz a los demás lo que (what) a ti -literalmente- te gustaría que te hicieran) y una interpretación general (trata a los demás como (as) querrías que te trataran a ti). Es decir, bien interpretado no querría decir "hacer lo mismo", sino tratarlos de la misma manera, como sujetos de deseos y de temores tan importantes para ellos como son los tuyos para ti. No imponiéndoles tus gustos, por lo tanto, sino tomando en consideración los suyos, como te gustaría que ellos tomaran en consideración los tuyos.

De esa manera, la regla de oro quedaría una vez más abierta a múltiples respuestas. Apuntaría a nuestros deberes positivos, sin especificarlos. Podría llegar hasta los supererogatorios, esa supra-ética de la que hablaba Ricoeur al referirse a la tensión que se trasluce, en el sermón de la montaña, entre la regla de oro entendida como lógica de la equivalencia, por un lado, y el mandato del amor al prójimo, por otro, inspirador de una lógica del don, de la entrega. Así, cada uno puede interpretar ese "trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti en una situación parecida" (o bien como les gustaría a ellos ser tratados) de una manera que implique más o menos cuidado, generosidad y entrega para esos otros. Pensemos en el uso de nuestro tiempo y dinero. Es obvio que todos nosotros podríamos usar parte de ese tiempo o de ese dinero en ayudar a los más necesitados. ¿Cuánto, para ayudar a quiénes y por qué, cómo, cuándo?, estas son cosas que no nos dictará sin más la regla de oro.

El problema de los deseos perversos, inmaduros o contradictorios. Fanatismo y paternalismo. Partimos así de una constatación psicológica y de un principio normativo. La constatación psicológica nos dice que, de no escuchar al otro o no tratar de conocer de alguna manera sus deseos, gustos o preferencias, lo habitual es que, o bien generalicemos los nuestros, o que los imaginemos siguiendo unos estereotipos. El principio normativo del que partimos, por otro lado, es el principio de autonomía: representamos (si tienen la suficiente madurez o capacidad) tanto al agente como al receptor de la acción como sujetos libres y responsables de sus ideas, preferencias y actos. Escuchar, conocer de primera mano lo que quiere el otro es, evidentemente, la piedra angular para una correcta aplicación de la regla, o en los casos en los que tal cosa no es posible, el representarnos o imaginarnos lo que es estar en su lugar y en sus circunstancias.

Pero ¿qué pasa cuando consideramos que el otro está equivocado, o no tiene suficiente conocimiento o madurez, o que no sabe realmente lo que le conviene? Podemos considerar, por el contrario, que nosotros sí sabemos lo que le conviene y que -por su bien- no debemos tener en cuenta sus preferencias. Llevado al extremo, reconocemos ahí la postura del fanático que quiere salvarnos. Para Patricia Churchland, este es precisamente el problema más grave con la regla de oro en versión positiva, "la variabilidad de los distintos entusiasmos morales de los seres humanos":

[Porque] hay cosas que no querría que me hicieran, aunque fuera por parte de un devoto y bienintencionado seguidor de la versión positiva de la regla de oro [...]. Ser convertida a la cienciología, por ejemplo. O enfrascarme en rituales sadomasoquistas, o ser abstemia, evitar la utilización de métodos anticonceptivos, impedir que me suicide para poner fin a una enfermedad terminal muy dolorosa. (Churchland 189)

Volvemos así a la famosa objeción de George Bernard Shaw, antes citada, y que podría solventarse entendiendo la regla como regla de platino: lo que nos gustaría a todos, para empezar, es que se respetase nuestra voluntad y que no se nos impusiese nada a la fuerza. Aunque claro, si hiciéramos eso con los niños terminarían siendo unos malcriados. En ese caso y en algunos otros -de personas que no tienen la suficiente madurez o capacidad para gobernarse por sí mismas- consideramos que el paternalismo está plenamente justificado. Pero más allá de esos casos, ¿qué pasa con todos aquellos deseos o preferencias que consideramos erróneos, deformados, perjudiciales? Pensemos por ejemplo en lo que se denominan preferencias adaptativas. Hay personas que están en la mayor pobreza y que, sin embargo, por hábito o por orgullo, no desean ser ayudadas. Hay miembros de sectas destructivas que no quieren que se les saque de allí. Hay trabajadores en condiciones de semi-esclavitud que protestan si les cierran la fábrica y les "liberan", pues se quedan sin ese mísero modo de vida. Hay mujeres maltratadas que no quieren denunciar a su agresor, porque no reconocen siquiera tal maltrato. En general, cuando una persona o un grupo de personas tienen tan interiorizada la estigmatización o estereotipación negativa que la sociedad les asigna, cuando poseen una autoestima tan frágil, pueden "querer" seguir manteniéndose en esa posición, porque creen que se lo merecen o que es su lugar en el mundo. Es decir, en todos esos casos se adaptan a las circunstancias y las justifican de algún modo.

La regla de platino y el respeto por la autonomía del otro no nos llevan a aceptar de forma acrítica cualquier deseo o preferencia que se tenga. Para empezar, porque ese deseo puede implicar perjudicar a terceros, otros -tal vez ausentes, tal vez desconocidos- a los que también deberíamos tener en cuenta (argumento de las terceras partes). O sin más, porque puede tratarse de deseos inmaduros, egoístas o autodes-tructivos. Recordemos que el argumento de los deseos racionales hacía referencia a que las querencias aceptables han de poder ser razonadas: remitir a reglas generales, aceptables independientemente del rol que te toque, tanto si eres el sujeto agente como el sujeto paciente de la acción. Estamos hablando de deseos de segundo orden, no solamente de deseos o apetencias momentáneas. Un adicto, por ejemplo, que desea desesperadamente inyectarse heroína, o apostar al póker, o lo que sea, vive apresado en los deseos inmediatos, no es capaz de distanciarse de ellos y de preguntarse qué es lo que de verdad quiere. Respetar la autonomía no solamente negativa (ausencia de obstáculos), sino especialmente positiva del otro (autorrealización) implica ayudarle a aclarar sus auténticos deseos. Para ello tiene que ser conocedor y consciente de las alternativas de que dispone, ejercer la habilidad razonadora de comparar entre esas distintas alternativas y decidir en consonancia. Si el fruto de todo ello, el deseo razonado y razonable, es aún -en nuestra opinión- equivocado, no nos quedará más remedio que aceptarlo, o bien persistir en nuestros intentos de persuadirlo. Es así como entenderíamos la versión madura de la regla de oro. (O de la regla de platino: lo que venimos argumentado es que, bien entendidas, remiten al mismo espíritu).

Complejidad y gradualidad de la regla de oro.

Toda esta complejidad hace que la regla siga recibiendo críticas por parte de varios filósofos de estirpe kantiana. Es el caso de Habermas (163): "El principio 'lo que no quieras que te hagan a ti no se lo hagas tú a los demás' se revela como insuficiente, ya que sigue ligado egocéntricamente a la propia comprensión no tematizada de sí mismo y del mundo". Y es que, en los asuntos más enrevesados, donde hay mucha gente implicada, nos enfrentamos para empezar con el problema de una adecuada comprensión intersubjetiva de los intereses de todos y cada uno. Ya sabemos que Habermas defiende que esa adecuada comprensión debería producirse en el seno de un diálogo argumentado en el que, de ser posible, participaran como libres e iguales todos los afectados, se escucharan unos a otros y buscasen la solución razonada que mejor pudiese satisfacer los legítimos intereses de cada uno.

Como ya habrá quedado claro, la regla de oro puede ser entendida y aplicada de forma más simple y literal, o bien de manera más sofisticada, combinándola con otros principios y procedimientos morales. Esa gradualidad fue bien expuesta por Lawrence Kohlberg en su teoría cognitivo-evolutiva del desarrollo moral (1992), donde diferenció el nivel preconvencional (estadios 1 y 2), convencional (estadios 3 y 4) y posconvencional (estadios 5 y 6) del juicio moral. Así se podrían resumir las formas ascendentes en las que se puede entender la regla de oro, según se vaya ganando madurez: pueden seguirla porque les ayuda a escapar del castigo (estadio 1); porque hace que los otros les traten mejor (estadio 2); porque ganan la aprobación de papá y mamá (estadio 3); porque está socialmente aprobado (estadio 4); porque es una práctica socialmente útil (estadio 5); o porque trata a los demás con dignidad y respeto (estadio 6). Los niños que están en los primeros estadios no llegan obviamente a entenderla, la distorsionan. Kohlberg y sus colaboradores preguntaron de manera sistemática

a niños que 'saben' o que pueden repetir la regla de oro esta cuestión:

"Si alguien viene por la calle y te pega, ¿qué dice la regla de oro que hagas?". Los niños que están en el primer y segundo estadio dicen: "Pegarle. Haz a los otros lo que te hagan a ti". (Kohlberg, cit. en Gensler 112)

A partir del tercer estadio, en cambio, comienza a aplicarse con una mayor comprensión, en ámbitos de amistad o de proximidad, aunque aún falte mucho para la aplicación sustentada por principios de justicia, como se desarrolla en los estadios posconvencionales, a los que muy poca gente llega. Se trataría de una adopción de roles reversible, ideal y multilateral, afín a la propuesta por Habermas, entre otros.

Una interpretación madura de la regla de este tenor toma en cuenta tanto el argumento de las terceras partes, como el de los deseos racionales. El primero, porque intenta conocer e imaginar las consecuencias de la acción sobre la cual se está deliberando, para cada una de las personas que serán afectadas, estén o no presentes, puedan alzar su voz o no. El segundo, porque, cuando hay un conflicto con muchas personas implicadas, el punto no es solamente en la piel de quién o de quiénes ponerse, sino también si valorar en primer lugar los deseos o las necesidades inmediatas, lo que esa persona quiere aquí y ahora, o lo que creemos que le conviene a largo plazo, con perspectiva. Entramos ahí en un proceso de argumentación con el que animamos a la otra persona a razonar y justificar sus deseos o necesidades. De esa manera, una interpretación dialógica de la regla llevaría a reformularla de alguna manera parecida a esta: Trata a cada persona como ella quiere que la trates, una vez que hayáis aclarado ese deseo a través del diálogo y la argumentación.

Por supuesto, no siempre es necesaria ni es posible tal interpretación dialógica. Para empezar, porque esos otros podrían ser personas distantes geográfica o temporalmente, seres de generaciones futuras, por ejemplo, con los que no es posible el diálogo o la reciprocidad, pero que se verán afectados igualmente por nuestras acciones. Y desde luego, más allá de las consideraciones antropocéntricas, deberíamos introducir en esos otros al resto de animales no humanos. También ellos son sujetos pacientes de nuestros actos y de nuestras omisiones, por lo que deberían formar parte del círculo en el que intentamos -con mayor o menor voluntad y acierto- aplicar la regla de oro (o de platino).

Parece claro, en definitiva, que afrontar esta complejidad requiere cierto nivel de conocimiento, de sensibilidad y madurez moral. Ahora bien, lo contrario también parece ser cierto: que esa madurez se alcanza en gran parte, como en un círculo virtuoso, aplicando la regla de oro y la combinación de empatía y hábito de razonamiento moral que la caracteriza.