El rendimiento deportivo de los futbolistas ha estado vinculado a los factores psicológicos, físicos, fisiológicos, técnico-tácticos, biomecánicos, entre otros (Hevilla-Merino & Castillo-Rodríguez, 2018). Por este motivo, la ansiedad, como constructo teórico, ha sido ampliamente utilizada por psicólogos deportivos en múltiples campos de aplicación y tipos de intervención (Reina Gómez & Hernández Mendo, 2012). Se trata de un concepto clave que está presente en diferentes comportamientos humanos y ha condicionado buena parte de la actividad profesional (Castillo-Rodríguez et al., 2021). El estado de ansiedad en deportistas se entiende como una emoción que emerge en respuesta a la forma en que se interpreta y evalúa una situación ambiental como la competición (Cox et al., 2010) y, que genera reacciones negativas, como altos niveles de activación del sistema nervioso autónomo, preocupación y cogniciones autoorientadas que pueden alterar procesos atencionales y otras funciones cognitivas (García-Mas et al., 2011). Existen dos tipos de ansiedad, la ansiedad cognitiva (AC), que es una manifestación psicológica y encadena en el sujeto que la padece un aumento de la preocupación, una reducción de la concentración y una mayor probabilidad de fallar, y la ansiedad somática (AS), que es una manifestación a nivel fisiológico, referida a los elementos afectivos y psicofisiológicos de la experiencia ansiosa que derivan de la activación autonómica (Arroyo del Bosque et al., 2022).

Este estado emocional se puede manifestar antes, durante y después de la competición deportiva (Cox et al., 2010), y puede tener diferentes consecuencias en el rendimiento de los deportistas (Hevilla-Merino & Castillo-Rodríguez, 2018), entre las que se pueden encontrar la pérdida de la concentración, el predominio de pensamientos pesimistas y la reducción de la capacidad de comunicación (Del Pino Medina et al., 2009; López-Gajardo et al., 2020). Altos niveles de ansiedad precompetitiva se han asociado con un bajo rendimiento deportivo (Hevilla-Merino & Castillo-Rodríguez, 2018). En las condiciones de alta ansiedad precompetitiva, los deportistas tienden a ver disminuidas sus capacidades psicomotrices lo que limita la calidad del gesto deportivo y la capacidad de rendimiento técnico-táctico (Pinto & Vázquez, 2013).

Por otro lado, para la evaluación de la carga físico-fisiológica de la competición se utiliza a nivel mundial la escala de Percepción Subjetiva del Esfuerzo (RPE). Esta escala es una evaluación psicofísica que integra las percepciones del cuerpo y la mente sobre el esfuerzo realizado (Borg, 1982). La RPE es uno de los medios de control de la carga más extendido y fiable dentro del entrenamiento y de la competición en los deportes de equipo (Alexiou & Coutts, 2008). En las competiciones de fútbol de alto nivel se han observado en todas las posiciones de juego entre seis y 10 puntos en la escala CR-10 (De Dios-Álvarez et al., 2021).

Se han realizado múltiples estudios en diversos deportes para analizar relaciones psicofisiológicas, encontrando en futbolistas de alto nivel una relación entre las métricas fisiológicas de RPE y la frecuencia cardiaca con la ansiedad precompetitiva (Broodryk et al., 2017). Sin embargo, existen otros factores que podrían afectar estas características psicofisiológicas (ansiedad precompetitiva y RPE), como la valoración que hace el deportista o el grado de control que ejerce sobre la competición (Bila & Hillman, 2021) y, además, los factores contextuales de la competición, e. g., localización del partido, posiciones de juego o rol en el equipo, que no han sido valorados para la determinación de estas relaciones. Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, se estima que la competición genera mayor grado de ansiedad que los entrenamientos (hipótesis 1), las posiciones de rol defensivas provocan mayor grado de ansiedad que las posiciones ofensivas (hipótesis 2) y la competición como locales promueve un mayor grado de ansiedad que la competición como visitante (hipótesis 3), además del nivel de los rivales o las expectativas de éxito, así como el tramo de la temporada en que se miden las respuestas. Por lo tanto, los objetivos principales de este estudio son conocer las diferencias de ansiedad y autoconfianza precompetitivas según el rol de juego de los jugadores de fútbol semiprofesionales durante un periodo de evaluación de 10 partidos equivalentes a 10 semanas de competición y analizar las relaciones psicofisiológicas en competición.

Método

Participantes

En este estudio participaron un total de 18 jugadores de fútbol semiprofesionales (peso: 75.8 kg, altura: 181 cm, edad: 26.4 años) con licencia de la Real Federación Española de Fútbol, pertenecientes a un equipo de fútbol del sur de España. Esta categoría podría ser equivalente entre élite y amateur, según la clasificación por nivel de pericia (Swann et al., 2015). Los jugadores se han clasificado según diferentes posiciones de juego (Cárdenas-Fernández et al., 2019): dos porteros, tres defensas centrales, tres defensas laterales, cuatro centrocampistas, tres extremos y tres delanteros. Más adelante, se utilizó la clasificación establecida para el rol de juego (ofensivo y defensivo) modificada de la original para futsal (Castillo-Rodríguez et al., 2018), por lo que los porteros y defensas formarían el rol defensivo y el resto de los jugadores (centrocampistas, extremos y delanteros), el rol ofensivo que, a su vez, son los responsables en la mayoría de las ocasiones de producir regates, fintas y cambios de ritmo para poder obtener ocasión de gol. Sin embargo, en el estudio de la RPE, los porteros fueron excluidos de los análisis debido a su específica función física que se encuentra limitada y el esfuerzo físico es menor. Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Granada (471/CEIH/2018).

Instrumentos

Ansiedad y autoconfianza. Para el registro de ansiedad y autoconfianza se llevó a cabo el test Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2; Martens et al., 1990). Este test se diseñó precisamente para disponer de un instrumento específico que midiera tanto AC como AS. Durante el proceso de validación, sin embargo, se encontró un nuevo componente denominado autoconfianza (SC). De este modo, la versión final del CSAI-2 contaba con 27 ítems relativos a tres dimensiones, cada una de las cuales estaba representada por nueve ítems (Martens et al., 1990) y se utilizó una escala Likert de cero a cuatro puntos, en la que cero corresponde a casi nunca y cuatro a casi siempre. En este estudio, el nivel de fiabilidad fue razonable (α ≥ .70) en las tres dimensiones. En la AC, el valor alfa de Cronbach fue de .701, en la AS, .787, y en la SC, .732. Algunas de las preguntas de este cuestionario son:

Me siento nervioso

Estoy preocupado por esta competición

Estoy a gusto

Me siento seguro

Tengo confianza en superar la presión

Percepción subjetiva del esfuerzo (RPE). Se utilizó la escala CR-10 de Borg (Borg, 1982) para la medición del esfuerzo percibido. El concepto del esfuerzo percibido es una valoración subjetiva que indica la opinión del sujeto respecto a la intensidad del trabajo realizado. El sujeto que hace el ejercicio debe asignar un número del 1 al 10 (uno para esfuerzos muy livianos o bajos y 10 para esfuerzos muy elevados), para representar la sensación subjetiva de la cantidad de trabajo desempeñado.

Diseño y procedimiento

Este estudio es de tipo descriptivo e inferencial de corte transversal, con el propósito de describir las variables y analizar su incidencia o interrelación en un momento determinado como es la competición. Además, es prospectivo y cuasiexperimental, debido a que se ha realizado el planteamiento del problema en primer lugar y, después, se han recogido los datos durante 10 semanas; por otro lado, no se manipula la variable independiente ni se ha escogido una muestra al azar. Los investigadores seleccionaron a un grupo ya formado que nos permitía el acceso de recogida de datos durante la competición deportiva. Previamente, los investigadores describieron todas las tareas del trabajo de campo que se deben efectuar para la recogida de datos, respetando la Declaración de Helsinki (modificación del 2008), así como la legislación nacional para ensayos clínicos (Real Decreto 1090 del 2015, 4 de diciembre) e investigación biomédica (Ley 14 del 2007, 3 de julio). Asimismo, se han seguido las indicaciones del derecho de confidencialidad de los participantes (Ley Orgánica 3 del 2018, 5 de diciembre).

En primer lugar, se informó tanto al cuerpo técnico como a los jugadores del equipo de fútbol sobre el procedimiento que se debía llevar a cabo. De esta forma, los participantes confirmaron su disponibilidad y aceptación de nuestro estudio de investigación, y se facilitó el enlace mediante Google Forms®. El proceso fue un cuestionario CSAI-2 antes a cada partido de competición, durante 10 semanas (10 partidos seguidos), cinco de ellos que se jugaron como locales y cinco como visitantes, que se abrían 90 minutos antes del encuentro, cuando el entrenador indicaba los jugadores titulares y se cerraba a la hora de comienzo de la competición. Todos los jugadores lo rellenaron, como máximo, 90 minutos antes de la competición. Además, previamente, se registró una muestra basal del cuestionario CSAI-2 con al menos 48 horas de antelación a la competición y 48 horas después de la competición anterior, siguiendo el protocolo establecido (Castillo-Rodríguez et al., 2018). A la finalización de cada competición, cada jugador cumplimentó la escala RPE, también con un enlace en Google Forms®, para conocer la percepción del esfuerzo pospartido. Hay que destacar que los investigadores estuvieron presentes durante la recogida de datos en las 10 semanas de duración para que todas las pruebas se realizaran de forma adecuada. Los jugadores no sabían quiénes jugarían desde el inicio (titulares) o quiénes serían suplentes. La recogida de información de RPE solo la diligenciaron los jugadores titulares y aquellos quienes jugaron al menos 70 minutos de competición (> 75% de los minutos de la competición). Además, la recogida de datos de la RPE fue llevada a cabo de forma anónima por lo que, en ocasiones, se perdieron datos porque la encuesta se cerraba 15 minutos después de la finalización del partido, para evitar la pérdida de fiabilidad de dicha percepción de esfuerzo.

Análisis estadístico

Se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 23.0 y el programa estadístico MedCalc® versión 20. El grado de confianza en los datos recolectados, considerando la aplicación del cuestionario está dado por la consistencia interna evaluada por medio del alfa de Cronbach (Pestana & Gageiro, 2014), la cual se considera: muy buena si α ≥ .9, bueno si .8 ≤ α < .9; razonable si .7 ≤ α < .8; débil si .6 ≤ α < .7; e inadmisible si α < .6. El supuesto de normalidad para cada una de las variables dependientes se evaluó mediante la prueba de Shapiro-Wilk (Marôco, 2021). En los casos en que no se verificó la normalidad, se utilizó el análisis de simetría utilizando la siguiente condición (Pestana & Gageiro, 2014): coeficiente de asimetría/error del coeficiente de asimetría debe ser menor o igual a 1.96. Se ha realizado Anova de un factor (posición de juego) y Anova de dos factores (rol de juego y resultado final) para analizar diferencias de las respuestas de ansiedad, SC y RPE. Seguidamente se ha realizado t-test para muestras independientes, teniendo en cuenta que la competición como visitante fue una experiencia diferente para cada futbolista. El valor del tamaño del efecto de la prueba t-test para muestras independientes se obtiene a través de la d de Cohen y la clasificación del tamaño del efecto se hizo de la siguiente manera (Marôco, 2021): pequeño (d ≤ .2), mediano (.2 < d ≤ .5), alta (.5 < d ≤ 1) y muy alta (d > 1).

El tamaño del efecto se presentó como ηp 2 para las pruebas Anova y se interpretó utilizando los siguientes criterios: sin efecto (ηp 2 < .04), efecto mínimo (.04 ≤ ηp 2 < .25), efecto moderado (.25 ≤ ηp 2 < .64) y efecto fuerte (ηp 2 ≥ .64) (Ferguson, 2009). Además, se realizó una prueba de correlación entre la variable fisiológica de RPE y respuestas psicológicas (r de Pearson). La RPE se analizó mediante regresión logística y se obtuvo información sobre la R2 de Nagelkerke, Chi2 (Díaz Narváez, 2017) y la curva ROC para discriminar a los jugadores defensivos y ofensivos evaluada mediante el área bajo la curva ROC (AUC) (Impellizzeri & Marcora, 2009; Menaspà et al., 2010). La curva ROC es un método para evaluar el RPE discriminante utilizado para clasificar a los individuos en dos grupos. Se calcula trazando la sensibilidad frente a 1-especificidad, en que la sensibilidad es el porcentaje de individuos identificados correctamente por la prueba RPE (p. ej., jugadores ganadores) y la especificidad es el porcentaje de individuos que fueron jugadores perdedores y correctamente identificados por la prueba. El AUC se interpretó como la probabilidad de discriminar correctamente entre jugadores de diferentes resultados en la competición. Un AUC de .50 se interpreta como precisión no discriminatoria y 1.0 como discriminación perfecta (Menaspà et al., 2010). Como regla general, se suele considerar que el área bajo la curva ROC > .70 con un intervalo de confianza (IC) > .50 indica una capacidad discriminatoria aceptable. El nivel de significación establecido fue de p < .05.

Resultados

Mediante una prueba Anova con el factor de posición de juego se han observado los resultados y los niveles de significación de las variables de RPE, AC, AS y SC (Tabla 1). Tras analizar los datos, se establecen diferencias en las variables RPE, AS y SC. Los delanteros son los que mayor esfuerzo perciben, mayor SC y menor AC presentan. Los defensas centrales son los que mayor AS presentan y los defensas laterales los que menos.

Tabla 1 Anova de un factor (posición de juego) de las variables psicológicas y RPE en contexto de competición

RPE: percepción subjetiva del esfuerzo, AC: ansiedad cognitiva, AS: ansiedad somática, SC: autoconfianza, post hoc de Bonferroni: x: se diferencia con todas las posiciones de juego. P: portero. L: defensa lateral. C: defensa central. E: extremo. M: mediocentro. D: delantero.

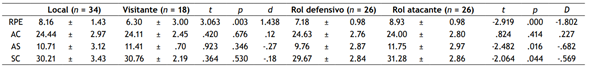

En cuanto a la comparación de los niveles de ansiedad, autoconfianza y RPE según los partidos disputados como local y como visitante podemos encontrar una diferencia en la RPE, siendo en los partidos como locales, cuando mayor percepción de esfuerzo presentan (Tabla 2). Además, se observa una comparativa de los niveles de ansiedad según el rol defensivo u ofensivo de los jugadores. Se han detectado diferencias significativas en la AS, SC y RPE entre los jugadores según el rol en el equipo. Los jugadores con rol atacante tienen una RPE, AS y SC superiores a las percibidas por los jugadores con rol defensivo (p < .05, d > -.57).

Tabla 2 Comparación de los niveles de ansiedad, SC y RPE según la localización y el rol en el equipo

RPE: percepción subjetiva del esfuerzo, AC: ansiedad cognitiva, AS: ansiedad somática, SC: autoconfianza.

Un Anova de dos vías se llevó a cabo para determinar la RPE con las variables independientes del rol de juego y el resultado final de la competición. Destaca que, en los 10 partidos analizados, no finalizó ninguno en empate. Concretamente fueron siete victorias y tres derrotas. Los jugadores ofensivos percibían un esfuerzo de 8.5 ± 2.1 y 7 ± 2.2 puntos de media en partidos ganados y perdidos respectivamente, mientras que los jugadores defensivos percibieron 6.5 ± 2.3 y 5.7 ± 3.4 puntos de media en partidos ganados y perdidos respectivamente (F (3,84) = 3.613; p = .02; ηp 2 = .18).

De todas las respuestas evaluadas, la RPE se relaciona fuertemente con el rol de juego (atacantes vs. defensores) (Nagelkerke R2 = 0.20; Chi2 = 16.839; p < .0001). La ecuación válida de probabilidad de jugar con un rol defensivo mediante RPE ofrecido por el modelo de regresión logística fue: Logit P = -.37914 * RPE + 2.81862. El coeficiente odds ratio fue de 1.46 (95% CI: 1.18-1.80). Las probabilidades de jugar con un rol defensivo podrían depender de la puntuación obtenida de la RPE calculado en porcentajes (Tabla 3). Los rangos de puntuaciones de 9 a 10 indicaron un bajo porcentaje de probabilidad de que el jugador pueda categorizarse como defensivo (27-35%); una puntuación de 7 y 8 puntos se encuentra relacionada con un porcentaje medio de probabilidad (44-54%); y, finalmente, con una puntuación de 3 a 6, los jugadores tienen una alta probabilidad de jugar con rol defensivo (63-84%).

Con respecto al área formada a lo largo de la curva ROC para la variable RPE, el resultado fue de.776 (SEE: .048; IC 95%: .68 a .85; p < .0001; Figura 1). Las características de la curva ROC analizando todas las posibles respuestas en RPE relacionadas con el rol de juego se pueden observar en la Tabla 4. La puntuación de 7 en la escala de Borg es el punto de corte donde se da la mayor combinación de sensibilidad (73.08%) y especificidad (84.62%).

Discusión

El objetivo del presente estudio fue analizar las diferencias entre el estado de ansiedad precompetitiva y la RPE en función de las posiciones de juego, el rol de los jugadores de fútbol semiprofesionales y con el factor contextual de la localización. Además, se han realizado correlaciones psicofisiológicas. En este estudio, se destacan diferencias en los estados precompetitivos de AS y SC según la posición y el rol de juego y con la RPE en todos los factores estudiados. Los defensas centrales presentan mayor nivel de AS, acompañado por un menor RPE, en comparación con el resto de las posiciones de juego. Este hecho podría estar en coherencia con estudios que concluyen que los jugadores con un nivel de activación muy elevado están asociados a un bajo rendimiento (García-Mas et al., 2011), cuantificado en este estudio mediante la escala de RPE. Sin embargo, el análisis de correlación entre los constructos de ansiedad y SC con la RPE no reportaron resultados significativos. Por otro lado, los deportistas con niveles de ansiedad medios y altos tienen mayor activación del miedo en presencia del factor de estrés principal que es la competición (Quezada-Scholz et al., 2019), por lo que se podría explicar una menor percepción de esfuerzo por parte de los defensas centrales. Se aprecia que tanto la posición como el rol de juego existe varianza con la AS, pero existe ausencia de esta con la AC. Los futbolistas tienen preocupaciones como tensión muscular, aumento de la sudoración, que son característicos de la AS, aunque podrían no tener expectativas negativas y preocupaciones cognitivas acerca de uno mismo, característico de la AC (Moran et al., 2018).

A pesar de los primeros resultados, una vez que se han clasificado por el rol de juego, aquellos con rol defensivo tienen menor AS, SC y RPE. Estos jugadores se caracterizan por tener mayor seguridad en sí mismos y responsabilidad que los delanteros, mientras que estos son más creativos e imprevisibles, individualistas, aunque con niveles más elevados de ansiedad que los jugadores con rol defensivo (Silva et al., 2014). En nuestro estudio, los jugadores ofensivos presentan mayor SC, aunque también mayor AS, principalmente debido a que tienen mayor seguridad en los esquemas de juego a nivel táctico de cómo llevar a cabo los niveles estratégicos y sin preocupaciones por tener errores porque las consecuencias no son tan determinantes como los errores de los jugadores defensivos. Estos jugadores defensivos, podrían tener dudas en cuanto a la incertidumbre de defender al adversario en cada partido, con estrategias operativas distintas, que son aquellas que se preparan con las fortalezas y debilidades de los adversarios. En este sentido, jugadores profesionales de balonmano también mostraron que los delanteros presentan más inseguridad, inestabilidad emocional y, en definitiva, mayor ansiedad que otras posiciones de juego (Olmedilla et al., 2015). En general, la ansiedad precompetitiva está asociada a menores probabilidades de éxito deportivo (Jaenes et al., 2012). Presentar bajos niveles de ansiedad, y medio-altos en SC, puede facilitar su rendimiento e incluso el disfrute de la competición (Jaenes et al., 2012; Montero et al., 2019).

En relación con el RPE se ha hallado un AUC elevado, lo que confirma una notable relación entre esta percepción y la predicción de un rol de juego. En este sentido, los mayores esfuerzos físicos percibidos fueron establecidos por los jugadores ofensivos. Este hecho es debido principalmente a las acciones de regates, fintas y cambios de ritmo para superar posiciones defensivas adversarias, lo que tiene como consecuencia una mayor distancia recorrida en sprints y carreras de alta intensidad de los jugadores con rol ofensivo como delanteros y extremos (Martín-López et al., 2021). Como fortaleza del estudio se ha incluido como valor añadido que la RPE podría predecir un mejor rol de los jugadores en el equipo, ya que se podrían planificar acciones tácticas más adecuadas en función de las características de los jugadores durante la competición. Esta escala de RPE es un medio muy útil para la valoración de la carga (Martínez-Cabrera & Martín-Barrero, 2021), lo que permite a entrenadores y preparadores físicos adoptar distintas estrategias posibles para mejorar su rendimiento al promover la libre toma de decisiones en los deportistas (Mosqueda et al., 2022) y valorar los medios de recuperación pospartido más adecuados y eficientes (en el menor tiempo posible) en función de dicho rol. Además, esta RPE fue mayor cuando jugaron como locales, debido posiblemente a la presión de querer agradar a los aficionados y familiares, y la mayor capacidad de concentración y motivación (Bray & Widmeyer, 2000) para evitar una derrota o empate. Esta motivación, a su vez, se encuentra inversamente relacionada con la ansiedad en futbolistas de iniciación deportiva (Castro-Sánchez et al., 2019). Además de la localización, existen otros factores contextuales que afectan las demandas físicas y fisiológicas y, por tanto, el comportamiento y toma de decisiones de los jugadores como son el marcador del partido, la clasificación del adversario (Guerrero-Calderón et al., 2021), el número de espectadores, las tarjetas mostradas tanto en el propio equipo como en el adversario, entre otros. Concretamente, el número de victorias en casa fue superior al de las derrotas, por lo que esta percepción pospartido podría estar condicionada al resultado, incluso de la ansiedad percibida en futuras competiciones a corto plazo (Arroyo del Bosque et al., 2022). Al contrario que en los deportes de adversario, que los perdedores perciben mayor RPE que los ganadores como en squash (Alvero Cruz et al., 2009) o en pádel (Roldán-Márquez et al., 2022). Esta diferencia de percepción del esfuerzo podría deberse a que los jugadores de fútbol que tienen, por un lado, el espacio de juego compartido y, por otro lado, comparten el balón con otros 10 compañeros, podrían subestimar y sobrevalorar los esfuerzos llevados a cabo, teniendo en cuenta el resultado final del partido.

Como aplicaciones prácticas, estos resultados pueden ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico de los equipos para poder comprobar el grado de participación ofensiva y defensiva durante la competición y poder incitar un mayor esfuerzo por parte de los jugadores en los partidos como visitantes. Otro de los valores añadidos de este estudio es la determinación de un rol ofensivo y defensivo, que podría aportar una información relevante en futuros estudios, en lugar de posición de juego, teniendo en cuenta que la distribución inicial utilizada en el presente estudio respondía al sistema 1-4-3-3. Además, tras comprobar las diferencias halladas en los estados de ansiedad y autoconfianza en varios roles de juego y posiciones, se puede confeccionar un plan estratégico desde el cuerpo técnico, incorporando durante la temporada a un psicólogo deportivo, que pudiera realizar programas de intervención en el entrenamiento y usar métodos específicos para gestionar y controlar las respuestas psicosociales relacionadas con el rendimiento deportivo.

Este estudio tiene diversas limitaciones. En primer lugar, el acceso a futbolistas semiprofesionales que se encuentran en un alto nivel (entre los primeros clasificados, con posibilidad de ascenso). Existen otros factores contextuales que también podrían afectar tanto el rendimiento de los futbolistas como los resultados mostrados en el presente estudio, como el nivel de los rivales o las expectativas de éxito, así como el tramo de la temporada en que se miden las respuestas. Este estudio analizó un equipo de fútbol para encontrar factores que puedan afectar el rendimiento, y ver si es posible manejarlo con medidas hormonales como cortisol o testosterona (Jiménez et al., 2012) para evitar los problemas característicos que surgen de los tests autosuministrados (Castillo-Rodríguez et al., 2021). Acerca de los hallazgos encontrados en las regresiones logísticas entre RPE y el rol de juego, se insta en futuros estudios a crear predicciones mediante variables endógenas del futbolista, teniendo en cuenta que el futbolista juega donde se habitúa desde la edad de formación. La antropometría, la personalidad, las demandas físicas y fisiológicas, además del componente técnico-táctico, podrían predecir un mejor rol de juego o posición de juego. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 10 semanas de competición, se invita a recoger datos de una temporada completa en próximas investigaciones, y tener en consideración el diseño y procedimiento del estudio para homogeneizar los resultados de la RPE tras la competición. Además, se podrían estudiar las características de futbolistas del mismo nivel de pericia o categoría de juego en ambos géneros, por ejemplo, comparando el comportamiento de jugadores y jugadoras profesionales para poder realizar relaciones. Finalmente, es posible comparar otras respuestas psicológicas e incluso cognitivas, como funciones ejecutivas, que podrían definir o explicar la causalidad sobre los hallazgos mostrados.

Conclusiones

Los principales hallazgos de este estudio de caso muestran que la posición y el rol de juego podrían determinar el nivel de la AS, SC previa a la competición y la RPE poscompetición. Además, esta RPE podría estar influenciada por la localización del partido, siendo los partidos locales los que aportan una puntuación superior1 2.