Introducción

La producción científica en las diferentes áreas del conocimiento ha tenido un notable crecimiento en las últimas décadas, situación marcada por diversos factores como el incremento del número de revistas incluidas en bases de datos y sistemas de información, los cambios en las políticas y métodos de evaluación de la investigación, crecimiento del número de proyectos, los efectos de la colaboración científica y la conformación de redes;tendencias que propiciaron la generación de nuevo conocimiento, así como el aumento de la visibilidad y el impacto de la investigación (Rodríguez & Gómez, 2017).

La creación de conocimiento, visible a través de la producción científica se asocia a las actuales prácticas académicas e investigativas impulsadas en las instituciones, sus procesos de calidad, acreditación, mejoramiento de requerimientos en ciencia y tecnología, normativas que impulsan la investigación científica -como en Colombia, la Ley 30 de 1992. Estos factores, además de motivar el aumento de publicaciones en revistas científicas en las diferentes áreas, han impulsado el desarrollo y aplicación de herramientas y métodos de evaluación de la investigación como la bibliometría y los indicadores que aporta (Bornmann, 2020).

Los indicadores bibliométricos, como instrumentos de la bibliometría aplicables a diferentes unidades de análisis como publicaciones, investigadores, proyectos, grupos de investigación, programas, instituciones y otros (Gómez et al., 2020b; Gómez et al., 2018), posibilitan el análisis de las regularidades presentes en la actividad científica en distintos niveles de agregación y el mejoramiento de los procesos de investigación y evaluación científica. Los métodos bibliométricos permiten -además- conocer dinámicas de la producción y circulación del conocimiento científico, -de utilidad para comunidades científicas, como las relacionadas al área de economía- y determinar de esta forma características relevantes en torno a la evolución, comportamiento de temas de investigación, autores con mayor producción, generación y existencia de redes, entre otros. Así, la bibliometría contribuye al conocimiento de las disciplinas científicas, tendencias, patrones y núcleos temáticos (Krauskopf & Vera, 1995).

En economía y disciplinas afines, la bibliometría es usada ampliamente para conocer comportamientos y dinámicas dentro de un área de investigación. Es el caso de Castillo et al. (2018), quienes estudian 5710 artículos entre 1975 y 2017 para medir las citaciones por país, redes de coautoría, documentos más citados, mapas estratégicos de temas y palabras clave, además del estudio de las dinámicas de producción en el área de economía y afines. Bajo similares dinámicas se encuentran otros trabajos que se valen del método de co-citas Babl et al., (2014); la influencia de la investigación a partir de las citas recibidas Chen et al., (2018); estudio de las tendencias temáticas Kosnik (2018); la interdisciplinaridad Qasim (2017), además de las tendencias de la actividad en el área de economía de salud Rubin y Chang (2003).

En general, también se ha explorado sobre la producción científica de economía en países como Noruega (Aksnes, 2007), donde se observa la productividad de los investigadores, la citación y el perfil de las revistas, encontrando que el 33 % de la producción científica estaba ubicada en artículos de investigación en revistas internacionales. De igual forma el estudio de Bonilla y Torres (2015), sobre la valoración de la producción y análisis de coautoría en Web of Science, es referente importante para el caso latinoamericano.

Arteaga y Flores (2013), realizaron un estudio sobre la producción científica de los economistas académicos en México entre 2000 y 2010, con información de la base de datos Econlit, donde la mayor parte de las publicaciones se agrupan en un pequeño conjunto de revistas nacionales. De igual manera Montañés, et al. (1999), estudiaron en España la aplicación de indicadores bibliométricos en la producción científica en economía, concluyendo que la producción se concentra en gran parte en un número limitado de universidades y centros de investigación. Trabajos como los de Courtault, et al. (2010) abordan la producción en economía y administración por medio de los índices h y g. Para ello utilizan un modelo teórico explicando la construcción y papel de dichos índices y proponen un ejercicio empírico utilizando Google Scholar, Scopus y el índice h de Hirsch. Mientras que Frandsen (2005), presenta un análisis del factor de impacto, patrones de colaboración geográfica, relaciones disciplinares y variables de citación.

En Colombia, Lis y Bahos (2016), investigaron sobre la producción científica en economía y administración de los investigadores con afiliación colombiana en la base de datos de Scopus, desde 1974 a 2014. Igualmente, Tejedor y Tejedor (2019), estudian la visibilidad e impacto científico de las revistas colombianas de economía mediante un análisis comparativo, haciendo uso de diferentes indicadores bibliométricos como el índice h, el CiteScore y el Scimago Journal Rank (SJR). Lo anterior justifica la importancia que tienen los métodos bibliométricos -y la bibliometría en general- para conocer los comportamientos y tendencias de las disciplinas con escasos estudios en esta línea para el área de economía.

El presente artículo tiene como objetivo medir la producción científica colombiana en economía, econometría y finanzas, integrando diferentes tipos de indicadores bibliométricos a partir de la información registrada en Scopus entre 2007 y 2019, periodo sobre el cual, a nivel internacional y nacional, se han contemplado cambios de tipo económico importantes que pueden ser objeto de estudio y profundización en el ámbito académico e investigativo y que marcan tendencias de las publicaciones relevantes y emergentes (Gómez, et al., 2020a).

A partir de lo anterior, comprender las dinámicas de circulación de conocimiento en un área de las ciencias sociales como economía y disciplinas afines, brinda elementos a sus investigadores y podrán servir de referencia a estudios sobre esta área y a diseñadores de política investigativa, a la vez que los resultados sirven de insumo a la generación de nuevos investigadores.

I. Metodología

Se realizó un análisis descriptivo exploratorio a través de métodos e indicadores bibliométricos, utilizando la base de datos Scopus para la extracción de los registros relacionados con la producción científica de Colombia en el periodo 2007-2019. Dicha búsqueda se efectuó el 20 de marzo de 2020, centrada en la afiliación a Colombia, periodo 2007-2019, en las áreas temática de economía, econometría y finanzas, y artículos, capítulos de libros, reseñas, editoriales, notas, libros y cartas como tipologías documentales. Los criterios de búsqueda se relacionan a continuación:

Se obtuvieron 2971 documentos finales, que constituyeron la información fuente del estudio sobre el comportamiento de la producción científica en el área y registrada en Scopus. La información resultante se exportó a EndNote 7.0, sistema de gestión bibliográfica que permitió la limpieza, normalización de campos y elaboración de tablas y gráficas para los diferentes conteos de frecuencia, además de la creación de un archivo RIS para el manejo con otros softwares. También, se creó un archivo csv que posibilitó el trabajo con VOSviewer -versión 1.6.15- y Biblioshiny para la creación de redes. Biblioshiny 2.0, es una herramienta de código abierto con utilidades bibliométricas. Ayuda a la importación de conjuntos de datos de fuentes bibliográficas de citación como Web of Science (WoS) y Scopus, y otras bases como Pubmed y Dimensions (Taqi, et al., 2021).

Para la elaboración del presente artículo, con la información exportada desde Scopus, se construyó un conjunto de datos para la obtención de indicadores de colaboración en forma de mapa visual y clúster temáticos. Lo anterior permitió la obtención de clúster y la coocurrencia de palabras, la cual se realiza por medio de la extracción del corpus de documentos contando el número en los que dos palabras clave aparecen juntas. Así mismo, el análisis de clúster utiliza medidas como el índice de equivalencia (van Eck & Waltman, 2009) para normalizar las frecuencias de coocurrencia, medida que también se conoce como fuerza de asociación (van Eck & Waltman, 2007), índice de proximidad (Peters & van Raan, 1993), o índice de afinidad probabilística (Zitt et al., 2000).

El análisis de coocurrencia fue posible mediante el programa VOSviewer, con el cual se identifican los nodos dentro de la red llamados actores (persona, institución, país o ciudad o descriptores) que se relacionan directa o indirectamente con otros a través conexiones. La importancia de los nodos se da a través de medidas de centralidad y poder o fortalezas. El método empleado fue el de conteo fraccional -fractional counting-, recomendado para este tipo de análisis (van Eck & Waltman, 2010). Se emplearon los atributos de ponderación, el atributo de enlace -links- y el de fuerza de los enlaces o fortaleza -total link strength-. Los enlaces representan la fuerza total de las relaciones entre los actores -descriptores- (Waltman, et al., 2020) y sirve para conocer la estructura científica del ámbito estudiado a partir de los clústeres formados por la co-ocurrencia de dos palabras clave en el flujo de información.

Los procesos de depuración y agrupación de términos, se empleó la herramienta VantagePoint, que apoyó el trabajo y solucionó inconvenientes de no homogenización y normalización en campos como los nombres de registro institucional, nombres de autores, entre otros. Este software adicionalmente depura, explora, recolecta y organiza información y resulta útil en el análisis de la producción científica en cualquier área de conocimiento, además de obtener distintos indicadores de producción, colaboración y la construcción de redes de coautorías entre instituciones. En la Tabla 1 se describen los principales indicadores que posibilitaron el desarrollo de la investigación.

II. Resultados

El flujo de información para el análisis de los resultados se elaboró con los 2971 documentos recuperados sobre el tema seleccionado, se realizó un proceso de depuración en el que se excluyeron cuatro documentos duplicados, -finalmente- la base quedó compuesta por 2967 documentos (n = 2967). Los resultados se presentan a partir de indicadores de producción, citación y colaboración, mostrando elementos como redes de colaboración internacionales, red de descriptores y análisis de la concentración-dispersión de información sobre economía, econometría y finanzas.

A. Comportamiento de la producción por años y tasa de variación anual

La Figura 1, exhibe un comportamiento creciente de la producción científica en los últimos 12 años y un crecimiento exponencial durante todo el periodo estudiado. En el 2007 se publicaron 54 documentos y 12 años más tarde se registra un número de 346, lo que representa una tasa de crecimiento entre el año base 2007 al 2019 del 546,29 %.

Desde el año 2012, se observa una pendiente de crecimiento más pronunciada. Lo anterior puede estar asociado a la entrada de revistas a Scopus -con un aumento sostenido entre el año 2000 y 2012- así como los cambios de la evaluación de la actividad científica, las políticas de incentivos que han propiciado un aumento en la mayoría de las disciplinas y al interés de investigar en las líneas de economía, econometría y finanzas, que contribuye a fortalecer los niveles de categorización de los grupos de investigación adscritos a universidades colombianas.

El crecimiento exponencial de la producción científica se expresa en la ecuación (1), con parámetros estimados a partir del método de mínimos cuadrados ordinarios (Peña, 1998), linealizado con la función logaritmo natural. De los resultados se deduce que, durante el periodo 2007-2019, la tasa promedio anual en el número de publicaciones es de 13,3 %, con un coeficiente de determinación de 0,83. Este coeficiente cercano a la unidad, implica que la producción científica en el área y periodo de estudio, tiene un buen ajuste a la curva exponencial, lo cual va en concordancia con los estudios sobre la ley de crecimiento de la ciencia formulada por Price (1963), siendo Y la producción científica anual en el área de estudio;t el tiempo, representado por el año en que fue publicado.

Fuente: elaboración propia a partir de Scopus.

Figura 1 Crecimiento de producción anual en Economía (2007-2019)

La tasa de variación anual (TVA) reflejó una fluctuación mayor al 30 % en los primeros años del periodo de estudio, con una menor variación, incluso negativa en algunos años, entre 2015 a 2019. Lo anterior puede estar asociado a los procesos de estabilización de las mismas dinámicas y actividades científicas presentes en áreas de conocimiento con crecimientos notables de manera exponencial en periodos específicos, relacionados con la teoría expuesta por Price (1963).

Aún cuando la producción temática aparece publicada en varios idiomas, la mayoría de documentos se encuentran en español e inglés (99 %), predominando el inglés (59,7 %). Dicha tendencia, sigue el mismo patrón mundial al ubicar al inglés como idioma de mayor uso para dar a conocer los avances y resultados de investigación, consecuencia -en parte- de la alta colaboración internacional. Es de destacar que un importante porcentaje de publicaciones nacionales, se realizan en revistas colombianas indexadas en Scopus.

Aunque los registros bibliográficos de la producción temática advierten diversidad de tipos documentales, la producción científica especializada visible en los documentos recuperados, confirma que el mayor porcentaje de estos corresponde -principalmente- a artículos (83,4 %). Otras tipologías, representadas en menor medida como capítulos de libros, reseñas, editoriales, notas, libros y cartas, acumulan alrededor del 16,6 % restante, comportamiento propio de la investigación actual donde los artículos en revistas científicas son el principal medio de difusión de los resultados.

B. Redes de colaboración

La colaboración científica ha aumentado considerablemente en los últimos años, de tal forma que se han constituido importantes redes de colaboración entre diversas instituciones y grupos de investigación (Wagner et al., 2017). En la Figura 2 se presentan las redes de colaboración de Colombia con otros países. Existen mayores conexiones entre Colombia con Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, México, Brasil, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, y Chile, -la mayor parte de ellos a través de la colaboración de artículos científicos- lo cual denota un amplio espectro de colaboración entre investigadores del área en diferentes países y regiones.

C. Colaboración de autores con afiliación colombiana

Los 2967 documentos recuperados para el artículo fueron escritos por 5379 autores, lo cual expone un índice de coautoría de 1,8 autores por documento, resultado que deja ver la poca asociación en las contribuciones sobre el tema objeto de estudio -tendencia igualmente representativa de las Ciencias Sociales-. De este total, el 78,3 % solo ha publicado un artículo, 11,8 % dos artículos, 4,8 % tres, 4,7 % entre cuatro y nueve, mientras que apenas el 0,48 % de los autores ha publicado más de diez artículos. Se destaca la afiliación de autores a instituciones con amplia trayectoria en el campo, como la Universidad Nacional, Universidad del Rosario, Banco de la República y otras. En la Tabla 2 se incluyen datos para cada autor en relación con el número de documentos publicados en las temáticas, la institución de afiliación y el índice h, indicador bibliométrico relacionado con el rendimiento científico en el tiempo1 2.

Tabla 1 Descripción de indicadores y métodos empleados

| Indicador | Descripción |

|---|---|

| Producción anual (número de documentos) | Comportamiento por años de la producción documental sobre el tema. |

| Tasa de variación interanual (TVA) | Representa los cambios que ha tenido la producción en un año respecto al precedente en total y porcentaje. |

| Producción por revistas | Expone las revistas que más publican sobre el tema, así como el número de documentos, valor SJR, cuartil y áreas de publicación. |

| Ley de Bradford | Ordena en el flujo de información documental las revistas en cuanto a productividad. Resultante de la división en tres zonas se obtienen tres zonas: revistas núcleo (altamente productivas) y zonas 1 y 2 (con menor producción). |

| Productividad de los autores | Número de documentos publicados por un determinado autor en el periodo 2007-2019. |

| Cuartiles | Se obtienen dividiendo una población en cuatro partes iguales, ordenando las revistas de acuerdo con los valores SJR de una categoría, donde cada grupo representa un 25 % del total -Q1 o 25 % superior, donde están las revistas más citadas y con mayores valores de SJR y Q4 con las menos citadas y menor SJR-; estos cuartiles son indicio de calidad de la investigación |

| Tipologías documentales | Señala los diferentes tipos de documentos en los que se da a conocer la investigación sobre el objeto de estudio. |

| Coocurrencia de términos | Describe las asociaciones más significativas de las palabras clave, en los documentos publicados en el área de Economía, econometría y finanzas. |

| Red de colaboración de instituciones y países | Indica las relaciones existentes entre autores e instituciones resultado de esfuerzos cooperativos. |

| Red de colaboración entre autores | Proporciona información acerca de la cooperación científica entre varios investigadores y los diferentes clústeres. |

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 Principales autores con más de 10 artículos publicados en Colombia en economía y afines (2007-2019)

| Orden | Autores | No. doc | Índice h | Institución |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Bogliacino, Francesco | 32 | 13 | Universidad Nacional de Colombia |

| 2 | Otero, Jesús | 32 | 11 | Universidad del Rosario |

| 3 | Gómez-González, José E. | 30 | 9 | Universidad de La Sabana |

| 4 | Alonso Cifuentes, Julio César | 24 | 3 | Universidad Icesi |

| 5 | Andonova, Veneta | 23 | 8 | Universidad de Los Andes |

| 6 | Holmes, Mark J. | 16 | 17 | University of Waikato |

| 7 | Melo-Velandia, Luis Fernando | 15 | 6 | Banco de la República Colombia |

| 8 | Cárdenas, Juan Camilo | 14 | 23 | Universidad de los Andes |

| 9 | García, Juana | 14 | 1 | Universidad de los Andes |

| 10 | León, Carlos | 14 | 6 | Banco de la República Colombia |

| 11 | Uribe, Jorge M. | 14 | 7 | Universitat Oberta de Catalunya |

| 12 | Vargas, Juan F. | 14 | 8 | Universidad del Rosario |

| 13 | Arango-Aramburo, Santiago | 13 | 15 | Universidad Nacional de Colombia |

| 14 | González, Andrés | 13 | 7 | Banco de la República Colombia |

| 15 | Mora, Jhon James | 13 | 4 | Universidad Icesi |

| 16 | Ocampo, José Antonio | 13 | 17 | Banco de la República Colombia |

| 17 | Agudelo, Diego A. | 12 | 4 | Universidad EAFIT |

| 18 | Cárdenas, Juan Camilo C. | 12 | 23 | Universidad de Los Andes |

| 19 | González-Pérez, María-Alejandra | 12 | 9 | Universidad EAFIT |

| 20 | Ortíz, Carlos Humberto | 12 | 5 | Universidad del Valle |

| 21 | Pombo, Carlos | 12 | 9 | Universidad de Los Andes |

| 22 | Villamizar-Villegas, Mauricio | 12 | 4 | Banco de la República Colombia |

| 23 | Berggrun, Luis | 11 | 5 | Colegio de Estudios Superiores de Administración |

| 24 | Iregui-Bohórquez, Ana María | 11 | 5 | Banco de la República Colombia |

Fuente: elaboración propia a partir de Scopus.

La comparación de las dinámicas de producción y publicación de los autores más productivos en Colombia que tienen publicación visible en Scopus en el área de economía, econometría y finanzas, muestra la tendencia de publicar dentro de una red de investigadores con presencia internacional. Estas redes, por lo general, tienen -a su vez- subestructuras marcadas entre investigadores extranjeros, donde se cuentan con alianzas establecidas y el autor colombiano, incursiona con un vínculo no esporádico, con uno o dos autores que hacen parte de dicha estructura.

Las agrupaciones en torno a las redes de colaboración de autores se observan en la Figura 3. En la misma se nota que los principales investigadores de la red son González, Castañeda-Cardona, Gómez-González, Maldonado, Guzmán, Guarín y Otero.

La red de coautoría cuenta con 21 clústeres o agrupaciones de autores que participan en la investigación colombiana en las áreas de estudio. La Tabla 3 expone los diez con mayor relevancia de los investigadores en la red. Para realizar la red se tuvieron en cuenta los autores con un mínimo de tres documentos publicados (n = 3), criterio que arrojó un total de 407 autores de los 5155 presentes en el flujo de información. Para la visualización se empleó la fuerza de los enlaces o link strength (ls), que representa la fuerza total de los vínculos de un elemento con otros y en el caso de la coautoría, la fortaleza total de los enlaces de coautoría de un investigador con otros. Mientras mayor sea la fuerza de los enlaces (ls) mayor importancia, en cuanto a conexiones del investigador con la red.

Tabla 3 Principales clústeres según redes de coautorías en documentos científicos

| Clúster | Número de investiga- dores | Integrantes | Investigador principal según fortaleza (ls) | Principales temas publicados |

|---|---|---|---|---|

| 1. Rojo oscuro | 16 | Arango, Luis Eduardo; Echavarría, Juan José; Fernández, A; Flórez, Luz A; González, Andrés; Hamann, Franz; López, Martha; Posada, Carlos Esteban; Prada, Juan David; Rincón, Hernán E; Rodríguez, Diego A; Rodríguez-Niño, Norberto; tenjo, F; Tobón, Alejandro; Vargas, Hernando; Zárate, Henry. | González, Andrés (ls = 19) Rodríguez, Diego A (ls = 11) | Política monetaria, Inflación, Modelo DSGE, Ciclos de negocios, Sector informal. |

| 2. Verde | 13 | Agudelo, Diego A; Benavides, J Pablo; Berggrun, Luis; Breton, Theodore R Oegema; Cabrales, Sergio; Cortés, L Metro; Gaitán, Soledad; García, Juana; Haar, James; Herrera Echeverri, Hernán; Mongrut, Samuel; Pablo, Luis Emilio; Velásquez, Hector. | Berggrun, Luis (ls = 6) Herrera-Echeverri, Hernán (ls = 5) | Mercados emergentes, Crecimiento económico, Liquidez, Comercio informado, Capital humano. |

| 3. Azul oscuro | 12 | Castañeda Cardona, Camilo; De Roux, Nicolas; Gil Rojas, Yaneth; Hofstetter, Marc; Hurtado, Jimena; Lasalvia, Pieralessandro; Mejía, Daniel; Restrepo, Paula; Rosselli, Diego; Tovar, Jorge; Urrutia, Miguel; Álvarez, Andrés. | Hofstetter, Marc (ls = 7) Mejía, Daniel (ls = 5) | Estudio controlado, Análisis de rentabilidad, Análisis costo-beneficio, Tipo de cambio, Política monetaria. |

| 4. Amarillo | 12 | Amador Torres, Juan Sebastian; Gamba Santamaria, Santiago; Gómez González, José E; Melo Velandia, Luis Fernando; Ojeda-Joya, Jair N; Ordoñez Callamand, Daniel; Parra Polania, Julian A; Pérez reyna, David; Reyes, Nidia Ruth; Tenjo galarza, Fernando; Vargas, Carmiña O; Villamizar Villegas, Mauricio | Gómez González, José E (ls= 28) Melo-Velandia, Luis Fernando (ls = 20) | Tipo de cambio, Política monetaria, Inflación, Relaciones bancarias, Precios de activos. |

| 5. Violeta | 12 | Cendales, Andres; Cortés, Darwin; Fergusson, Leopoldo; Frasser, Cristian; Gallego, Juan Miguel; Gamboa, Luis Fernando; Mora, Jhon James; Muro, Juan; Rodríguez, Mora Jhon James; Salazar, Boris; Vargas, Juan F; Zuluaga, Blanca. | Vargas, Juan F (ls = 5) Mora Jhon James (ls = 8) | Educación Economía, Desigualdad, Economía política, Conflicto armado |

| 6. Azul claro | 9 | Bardey, David; Bernal, Raquel; Cárdenas, Juan; Jaramillo, Francisco; Lozachmeur, Jean Marie; Mantilla, Camilo; Peña, Ximena; Pfaff, Alexander; Vélez, María Alejandra | Bardey, David (ls = 8) Lozachmeur, Jean Marie (ls = 8) | Economía experimental, Uso de recursos, Economía ambiental, Educación. |

| 7. Naranja | 8 | Alonso-Cifuentes, Julio Cesar; Arboleda, Ana M; Arcila, Andrés Mauricio; Carranza, Juan Esteban; Estrada, Daniela; Fernández, Julian; Prada, Sergio Ivan; Uribe, Jaime. | Alonso-Cifuentes, Julio Cesar (ls = 12) Fernández, Julian (ls = 8) | Modelos y factores, Inflación, Series de tiempo. |

| 8. Marrón | 9 | Argüello, Ricardo; Corredor, Federico; Ferrari, Cesar; Gasmi, Farid; González, Jorge Iván; Hernández, Gustavo; Oviedo, Juan. Daniel; Reyes, Luis C; Romero, German. | González, Jorge Iván (ls = 6) Hernández, Gustavo (ls = 5) | Crecimiento económico, Política agrícola, Cambio climático, Modelos de equilibrio. |

| 9. Rosado | 9 | Attanasio, Orazio P; Gaviria, Alejandro; Guarín, Alejandro; Julio, Juan Manuel; Lozano, Ivan; Medina, Carlos; Meghir, Costas; Moreno, Jaime; Posso, Christian. | Guarín, Alejandro (ls = 8) Medina, Carlos (ls = 8) | Capital humano, Migración internacional, Asignación de recursos, Contextos rurales. |

| 10. Rojo claro | 8 | Garay, Urbi; González, Marco; Guzmán, Alejandro; Malone, Samue W; Molina, Gloria; Rodriguez, Alejandro; Ter Horst, Enrique; Trujillo, María Andrea | Guzmán, Alejandro (ls = 14) Trujillo, María Andrea (ls =12) | Empresas familiares, Crecimiento económico, Gobierno corporativo. |

Nota: Revisar colores de cada clúster en la Figura 3

Fuente: elaboración propia con base de datos de Scopus 2007-2019.

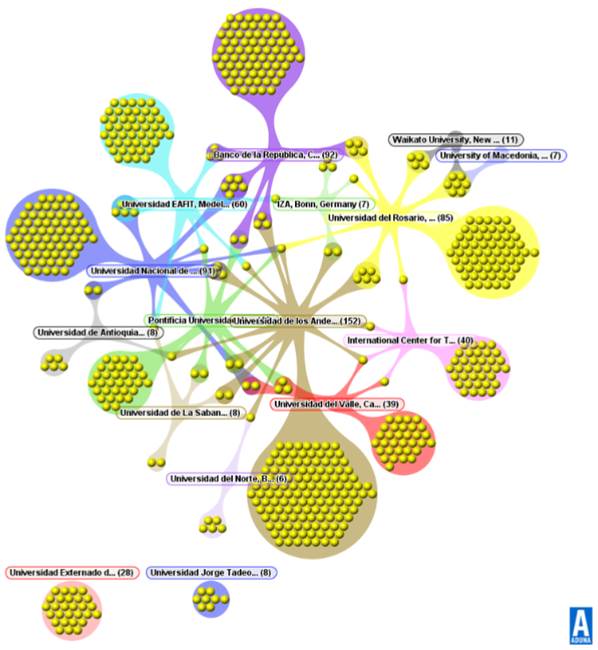

D. Red de colaboración institucional

La Figura 4, visualiza las dinámicas de colaboración entre instituciones nacionales e internacionales, basada en la afiliación de los autores. El diámetro de los nodos y la cantidad de círculos dentro de ellos, representan proporcionalmente la actividad científica en el área de estudio. Así, nodos con mayor tamaño o diámetro constituyen los de mayor producción. Por otra parte, las líneas conectoras o ramificaciones entre instituciones simbolizan las coautorías entre ellas.

La mayoría de las publicaciones tienen lugar principalmente en el ámbito universitario, destacándose por su mayor volumen de producción instituciones con reconocimiento a nivel nacional e internacional como la Universidad de los Andes, Universidad Nacional, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Eafit y Universidad del Rosario, con porcentajes de participación respectivos del 15,3 %, 13,5 %, 7,7 %, 7,7 % y 7,4 %. Instituciones como la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tienen una producción del 3,1 % y 1,5 %, pero sus redes de coautoría son débiles y no se alcanzan a observar.

En la red también se observan relaciones entre institutos de investigación y universidades, como la que se presenta entre el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) con la Universidad de los Andes, Universidad del Rosario y Universidad del Valle. Así mismo, redes entre instituciones nacionales e institutos de investigación internacionales, como la presentada entre las universidades de los Andes y del Rosario y el Instituto de Laboratorios Económicos IZA, como una red para la investigación en economía, especializada en el tema laboral y de asesoramiento sobre políticas científicas y transferencia de conocimientos. Conexiones de publicaciones conjuntas que tienen mayor presencia a partir del 2010 con tendencia de crecimiento en coautorías internacionales.

Fuente: elaboración propia a partir de Scopus.

Figura 4 Redes de trabajo colaborativo por afiliaciones institucionales. Nota: Color de nodos e instituciones: café (U. Andes), azul (U. Nacional), amarillo (U. Rosario), azul claro (U. Eafit), verde (Pontificia Javeriana), rojo (U. Valle), rosado (CIAT).

E. Análisis de la concentración-dispersión de información

Por medio de la Ley de Bradford, se analizó la concentración-dispersión de la literatura en las revistas científicas sobre una determinada temática y la relación cuantitativa entre el número de revistas y de artículos publicados por ellas en el área, para conocer aquellas que más contribuyen a la disciplina. Los documentos publicados en el periodo de estudio fueron distribuidos en 631 revistas. Se observa un núcleo conformado por siete revistas -las cuales son todas nacionales- que representan el 1,1 % y concentran el 33,5 % de la producción (993 documentos). Por su parte, la zona 2, agrupa 59 revistas (9,4 %) y concentran el 33,4 % de los documentos. Finalmente, la zona 3, recoge 565 (89,5 %), concentrando el 33,1 % de los documentos, Tabla 4.

Tabla 4 Distribución de revistas y artículos por zona según el modelo de Bradford. Periodo 2007-2019

| Zona | No. Revistas por zona | % Revistas | No. Artículos | % Artículos por zona | Promedio Artículo por revistas en las zonas |

| Núcleo | 7 | 1,1 % | 993 | 33,5 % | 141,9 |

| 2 | 59 | 9,4 % | 990 | 33,4 % | 16,8 |

| 3 | 565 | 89,5 % | 984 | 33,1 % | 1,74 |

| Total | 631 | 100 % | 2967 | 100 % |

Fuente: elaboración propia.

Aproximadamente la tercera parte de los documentos (993) se concentran en 7 revistas, mientras que para cubrir otro tercio de la publicación en las zonas siguientes se necesitaron 59 y 565 revistas respectivamente. De acuerdo con lo anterior, en la zona de mayor concentración un número reducido de revistas incluye el 33,3 % de la producción de artículos, mientras que en las zonas 2 y 3, para el mismo porcentaje de artículos, se necesitan mayor cantidad de revistas. Esto es resultado de las asimetrías en la producción con zonas altamente productivas y otras periféricas con menor producción.

Ahora bien, sobre la afiliación institucional colombiana, esta se concentra en mayor porcentaje en revistas nacionales. De las diez revistas que registran mayor número de publicaciones, ocho tienen afiliación institucional Colombia. En la Tabla 5 se listan las veinte revistas donde más publican los autores con dicha afiliación. Existe una marcada tendencia a bajos valores en el indicador SJR, situación que viene dada por la calidad de las citas recibidas por las revistas nacionales y que en su mayoría se encuentren en el cuartil 4 (Q4). Se observa -además- que las categorías más predominantes corresponden a economía, econometría, finanzas, desarrollo, negocios y gestión empresarial, dando apertura y conexión con otras temáticas como ciencias políticas, ciencias ambientales, energía y salud.

Tabla 5 Top 20 de revistas de mayor producción temática en el área

| Orden | Revistas | No. doc | SJR 2019 | Cuartil | Categorías |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Estudios Gerenciales | 257 | No reporta | No reporta | Gestión organización, emprendimiento, innovación empresarial, mercadeo, contabilidad y finanzas. |

| 2 | Revista de Economía Institucional | 174 | 0,12 | Q4 | Economía, econometría y finanzas. |

| 3 | Cuadernos de Administración | 147 | 0,141 | Q4 | Negocios y gestión internacional, economía, econometría y finanzas, estrategia y gestión. |

| 4 | Cuadernos de Economía (Colombia) | 141 | 0,147 | Q4 | Arte y humanidades, economía, econometría y finanzas, ciencias sociales. |

| 5 | Ensayos Sobre Política Económica | 114 | 0,409 | Q2 | Economía y econometría, ciencia política y relaciones internacionales. |

| 6 | Desarrollo y Sociedad | 82 | 0,15 | Q4 | Desarrollo, economía y econometría, ciencia política y relaciones internacionales. |

| 7 | Revista de Economía del Rosario | 78 | 0,111 | Q4 | Economía, econometría y finanzas. |

| 8 | Lecturas de Economía | 76 | 0,14 | Q4 | Economía y econometría, sociología y ciencia política. |

| 9 | Cuadernos de Economía | 65 | 0.147 | Q4 | Economía, econometría y finanzas. |

| 10 | Revista Finanzas y Política Económica | 54 | 0,111 | Q4 | Economía y Econometría. |

| 11 | Cuadernos de Desarrollo Rural | 51 | 0,135 | Q4 | Agronomía y ciencias de cultivos, economía, econometría y geografía. |

| 12 | Academia Revista Latinoamericana de Administración | 47 | 0,305 | Q2 | Negocios y gestión internacional, economía, econometría y fiananzas. |

| 13 | World Development | 41 | 2,223 | Q1 | Desarrollo, economía y econometría, geografía, planificación, sociología y ciencias políticas. |

| 14 | Value in Healt Regional Issues | 40 | 0,487 | Q1 | Economía, econometría y finanzas políticas de salud, farmacología, toxicología y farmacia. |

| 15 | Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | 39 | 0,166 | Q3 | Negocios, gestión y contabilidad, economía, econometría y finanzas. |

| 16 | Ecological Economics | 33 | 1,719 | Q1 | Economía y econometría, ciencias ambientales. |

| 17 | International Journal of Energy Economics and Policy | 25 | 0,371 | Q2 | Economía, econometría y finanzas, energía. |

| 18 | International Journal of Biological Macromolecules | 25 | 0,972 | Q2 | Medicina |

| 19 | Energy Economics | 24 | 2,409 | Q1 | Economía, econometría, finanzas y energía. |

| 20 | Cepal Review | 19 | 0,144 | Q4 | Desarrollo, economía, econometría y finanzas. |

Fuente: elaboración propia a partir de Scopus.

III. Principales descriptores

La Figura 5 muestra la frecuencia de aparición de las palabras clave en los diferentes documentos. El resultado refleja una tendencia a publicar sobre temas relacionados con innovación, crecimiento y desarrollo económico, educación, productividad, política monetaria, emprendimiento, pobreza, sustentabilidad, desarrollo mundial, capital humano, competitividad, desigualdad, política fiscal, inversión, productividad, costos, desarrollo sostenible, cambio climático y comercio internacional. Por su parte, una de las metodologías de análisis de mayor recurrencia -identificada a través de las palabras clave de los documentos- es la modelación a partir del uso de datos panel y otras técnicas econométricas, con mayor tendencia a abordar problemáticas de Colombia y Latinoamérica.

Fuente: elaboración propia a partir de Scopus.

Figura 5 Nube de palabras con los principales descriptores

A. Red de descriptores y los clústeres

El análisis de palabras conjuntas para la creación de clústeres se basa en la asociación de grupos de palabras clave, consideradas como temas en la medida que su densidad y centralidad se pueden utilizar para clasificar temas y realizar mapeo de la estructura científica presente en ellas (Cobo et al., 2011). En cuanto a las de mayor uso y la relación entre ellas, en la Figura 6 se visualizan los principales clústeres en torno a la producción científica en el área de economía, econometría y finanzas. El análisis permitió mapear la estructura conceptual del ámbito temático utilizando las coincidencias de palabras en los documentos. Los grupos -según su tamaño e interrelación- identificaron tendencias de publicación de los temas abordados y que en este caso se centran-principalmente- en innovación, crecimiento económico, política monetaria, gobernanza y gobernabilidad, palabras clave y descriptores que a su vez son coincidentes con los principales temas de publicación en el área.

En la Tabla 6 se representa la relación entre los principales temas, las revistas en las que se publica y su comportamiento por años. En general, es evidente la fluctuación del número de publicaciones a través de los años. Por ejemplo, en el caso del crecimiento económico, hay un aumento en la publicación entre el 2011 -con ciertas fluctuaciones- hasta el 2015, con una ligera disminución en los tres años siguientes -comportamiento observado en las cinco revistas con mayores registros sobre el tema-. Un análisis general de los temas advierte un crecimiento en tópicos asociados a las agendas a nivel internacional, entre ellos, los dados por la OCDE o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde se abordan lineamientos sobre esas problemáticas.

Fuente: elaboración propia a partir de Scopus.

Figura 6 Principales clústeres en publicaciones de economía, econometría y finanzas

Tabla 6 Palabras clave, revistas donde se tiende a publicar y comportamiento de las publicaciones (2007-2018)

| Top Palabras clave | Revistas con mayor publicación | Comportamiento de publicaciones |

|---|---|---|

| Crecimiento económico | Cuadernos Economía (Colombia) Revista Economía Institucional Desarrollo y Sociedad Revista Economía del Rosario Applied Economics Letters |

|

| Política Monetaria | Ensayos Sobre Política Económica Desarrollo y Sociedad Revista Economía Institucional American Journal of Agricultural Economics Journal of Economics Surveys |

|

| Capital Humano | Value Health Regional Issues Journal of Development Economics Revista de Economía Institucional Applied Health Economics and Health Cuadernos de Economía (Colombia) |

|

| Innovación | Industrial and Corporate Change Economía Política Journal Globalization Competitiveness Emerging Markets Finance and Trade Cudernos de Economía (Colombia) Dirección de la empresa |

|

| Mundo en desarrollo | Wold Development Journal of Development Economics Developing Economies American Journal of Agricultural Economic Education Economics |

|

| Inversión | Anergy Economics Wold Development Applied Economics Letters Cuadernos de Administración Economic Systems Research |

|

| Pobreza | World Development Revista de Economía Institucional Desarrollo y Sociedad Journal of Development Economics Agricultural Economics |

|

| Productividad | Value in Health Regional Issues Cuadernos de Economía (Colombia) Emerging Markets Finance and Trade Desarrollo y Sociedad Econometric Reviews |

|

Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus.

Conclusiones y discusión

Para la comunidad científica especializada, los resultados obtenidos son importantes para el mejoramiento de la actividad científica, la toma de decisiones sobre políticas institucionales, planeación de la investigación y el aumento de la visibilidad. Los indicadores bibliométricos permitieron conocer las diferentes dinámicas de la producción sobre el tema en Colombia, aportando información para comprender las tendencias de la actividad científica y tener insumos para la toma de decisiones estratégicas en la planeación y gestión de líneas de investigación.

La valoración de dichas dinámicas igualmente advierte la existencia de una comunidad de investigadores que se ha consolidado, ubicando sus publicaciones en revistas de importante visibilidad e impacto. Sin embargo, a pesar del crecimiento exponencial de la investigación, su participación en el área es inferior al 10 %, en comparación con la producción a nivel latinoamericano, según reportes de la Red de Investigadores de Ciencia y Tecnología (RICYT, 2017).

El análisis de la actividad científica colombiana en el área de estudio evidenció un sistema de investigación colaborativo entre universidades, con apertura hacia instituciones de investigación tanto a nivel nacional como internacional; así mismo, redes colaborativas entre los autores con mayor producción académica, con tendencia de publicación en revistas internacionales y con al menos una coautoría internacional -dinámicas que tienen efectos en el incremento de impacto y visibilidad, como se refleja, en otros estudios sobre la colaboración científica en el área de ciencias sociales (Gómez, et al., 2020a)-.

En cuanto a las redes y colaboración científica se constató para la mayoría de los casos, un comportamiento de las universidades por publicar en coautorías, motivados -quizás- por la importancia del fortalecimiento de las relaciones académicas e investigativas entre docentes y grupos de investigación, ampliando la conexión no solo a nivel de las instituciones de educación superior, sino a través de los institutos de investigación, lo cual pueda generar un aumento de la visibilidad y el impacto. Lo anterior, refuerza los resultados que sugieren una mayor conformación de redes para el fortalecimiento y crecimiento de la producción científica y aumentar indicadores de citación, visibilidad e impacto (Hara et al., 2003).

La dinámica de asociación de las instituciones que participan en la producción del tema de estudio puede estar conectada con el crecimiento de programas de posgrado en economía y áreas afines, -a nivel de maestrías y doctorados- lo que impulsa la investigación científica de alto nivel. Situación que -a su vez- se relaciona con los lineamientos de modelos de medición nacional e internacional para la categorización de grupos de investigación y reconocimiento de incentivos (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación MinCiencias, 2020).

Un resultado importante es que la mayoría de los artículos publicados por los investigadores con afiliación colombiana, se encuentran en revistas colombianas que, por lo general, están indexadas en cuartiles 3 y 4, resultado de un crecimiento considerable del número de revistas incluidas en Scopus, en la mayoría de disciplinas. De otra parte, la tendencia a publicar en español limita la visibilidad de la investigación, dado que la mayoría de las revistas nacionales incluidas en esta base no están bien posicionadas, en especial las correspondientes a ciencias sociales y humanidades, donde la investigación que se realiza responde a preguntas y necesidades de corte regional (Lis & Bahos, 2016).

Las palabras clave manifiestan que los temas abordados en el área objeto de estudio, se relacionan con las disciplinas específicas de economía, econometría y finanzas, bajo problemáticas a nivel nacional y que trascienden las fronteras del país, con descriptores destacados como el impacto del medio ambiente, sostenibilidad, pobreza y empleo. También, se identificó la tendencia a publicar sobre temas de actualidad como innovación empresarial, emprendimiento y economías productivas. Otra conclusión relevante, derivada del análisis de los descriptores, es el hecho que las publicaciones reflejan conexión con los planes nacionales de desarrollo y el programa de economía naranja, impulsados no sólo a nivel de Colombia, sino por organismos internacionales como Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), que reconocen en las industrias creativas, una importante oportunidad para el futuro de la economía en los países en desarrollo (MinCIT, 2019). Lo anterior puede tenerse en cuenta en el diseño de agendas de investigación en universidades y también grupos de investigación, acercando los planes de investigación a las tendencias de las distintas disciplinas e incluso para fortalecer los planes de estudio a nivel pre y postgrado.

Los resultados favorecen a investigadores, grupos de investigación y universidades pues aportan información clave para la planeación y gestión de la actividad científica y el mejoramiento de los resultados científicos. La información aportada por los indicadores ayuda a la creación y gestión de futuras líneas de investigación y sus respectivos aportes y contribuciones. Adicionalmente, fortalecen la posibilidad de trazar líneas de trabajo, la creación de redes de colaboración nacionales e internacionales que aumenten la visibilidad y el impacto de la investigación. De igual forma, conocer las revistas que publican sobre el tema, sus indicadores y posiciones es un elemento de apoyo a investigadores en el proceso de selección de revistas pertinentes para publicar.

Se recomienda continuar con los estudios bibliométricos y obtención de indicadores en la disciplina, en especial con los análisis de citas y de colaboración para conocer las estructuras científicas en el área. También, se sugiere vincular dentro de sus análisis de producción las métricas alternativas,3 por su relevancia para medir la investigación más allá de las citas, y en especial conocer el impacto social de los resultados científicos. Finalmente, aplicar otros indicadores bibliométricos para profundizar los estudios sobre la innovación en desarrollos económicos.