La leptospirosis es una zoonosis causada por especies patógenas de Leptospira (espiroquetas) del género L. interrogans sensu lato. Hasta ahora se han identificado, aproximadamente, 200 cepas, con una gran variabilidad antigénica 1.

La infección se adquiere por contacto con agua, alimentos o suelos contaminados con orina de animales infectados. Los reservorios más comunes son los roedores, las vacas, los cerdos, los perros, los caballos, las ovejas y las cabras 2,3, que, usualmente, son portadores asintomáticos y cuyos túbulos renales son colonizados por la bacteria, la cual es excretada en la orina durante el resto de sus vidas 4.

La infección en los humanos se adquiere por contacto con fuentes contaminadas cuando hay abrasiones en la piel, las membranas mucosas o las conjuntivas, y raramente, por la ingestión de alimentos contaminados 2. Ciertos grupos de poblaciones tienen mayor riesgo de exposición debido a su trabajo en actividades agrícolas o en la manipulación de animales o de sus derivados (trabajadores de mataderos, militares, médicos veterinarios y auxiliares de clínicas veterinarias, ordeñadores en granjas de ganado, agricultores y operarios en instalaciones porcícolas o piscícolas) 2,5.

La enfermedad es de distribución mundial, con mayor incidencia en los países tropicales debido a las condiciones climáticas que favorecen su transmisión. Es endémica en el Caribe, Latinoamérica, el subcontinente indio, Asia suroccidental, Oceanía y en zonas occidentales de Europa 2,6.

La incidencia anual estimada es de 0,1 y 10 casos por 100.000 habitantes en climas templados y tropicales, respectivamente. En las zonas de brotes, como Brasil, el sudeste asiático y China, se reporta una incidencia de 100 por cada 100.000 habitantes 7. Se estima que se presentan 1’030.000 casos y 58.900 muertes al año a nivel mundial 8.

En Colombia, la prevalencia de esta zoonosis reemergente oscila entre el 6 y el 35 % en humanos. Los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda y Atlántico tienen el nivel más alto de notificación 7, la cual es obligatoria desde el 2007. La prevalencia en animales es del 41 al 61 % en ganado bovino, del 10 % en cerdos, del 47 % en perros, del 23 % en primates no humanos, y del 25 al 83 % en roedores. Además, se asocia con actividades acuáticas en agua dulce y con condiciones de pobreza 2,9.

Las infecciones por Leptospira spp. pueden ser asintomáticas o presentarse con signos y síntomas inespecíficos, como cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, diarrea, erupción cutánea, dolor abdominal, eritema conjuntival y esplenomegalia. En casos graves, puede presentarse compromiso orgánico, choque séptico, dificultad respiratoria, miocarditis, rabdomiólisis, vasculitis, hemorragia, disfunción hepática o renal y muerte. Aproximadamente, el 10 % de las infecciones sintomáticas se presenta como enfermedad de Weil, la cual afecta los riñones y el hígado 2-4. Por su presentación inespecífica, el diagnóstico se basa en la sospecha clínica y la presencia de factores de riesgo, y puede confirmarse con la serología. Se trata con antibióticos como doxicilina, penicilina G o ceftriaxona, dependiendo de la gravedad de la infección 6,9.

En la actualidad, el diagnóstico de leptospirosis es un reto, ya que se requiere un alto grado de sospecha para detectarla, debido a que la presentación clínica es inespecífica y similar a la de otras enfermedades infecciosas. Por otro lado, las pruebas diagnósticas que se utilizan son de bajo rendimiento. La sensibilidad del cultivo y de la prueba de aglutinación microscópica (Microscopic Agglutination Test, MAT) solo alcanzan el 10 % y el 49 %, respectivamente; si se practican las dos, la sensibilidad se incrementa apenas al 55 % 10.

En los últimos años, se ha fortalecido la vigilancia de la leptospirosis en Colombia y se ha establecido la notificación rutinaria por parte de las entidades territoriales. Sin embargo, en la literatura médica nacional hay pocos reportes sobre el curso clínico de esta enfermedad.

El propósito de este estudio fue describir el curso clínico y su resultado en pacientes con leptospirosis grave en un hospital de alta complejidad de Cali.

Materiales y métodos

Se llevó a cabo un estudio observacional descriptivo de una serie de pacientes tratados en un centro de cuarto nivel de complejidad de Cali entre enero del 2010 y junio del 2016.

Se incluyeron pacientes de ambos sexos, de todas las edades, con sospecha clínica de leptospirosis y prueba positiva de inmunoglobulina M (IgM ELISA-PanBio®, BioMérieux) para leptospira, aunque sin confirmación con otras pruebas, como la MAT. Se solicitaron las historias clínicas y las fichas epidemiológicas al comité de vigilancia epidemiológica. Se registraron los datos sociodemográficos, las comorbilidades, las manifestaciones clínicas, los exámenes de laboratorio, el tratamiento y el resultado en cada caso.

Toda la información clínica, de laboratorio y epidemiológica, se recolectó en una base electrónica de datos. Se clasificaron las comorbilidades existentes antes del desarrollo de la infección, como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, cirrosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia cardiaca congestiva, entre otras, a partir de los diagnósticos registrados en la historia clínica.

Se hizo el análisis univariado para evaluar la distribución de las variables numéricas mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Los datos se resumieron usando medidas de tendencia central (promedios y desviación estándar) o mediana y rangos intercuartílicos, según correspondiera. Las variables cualitativas se expresaron como proporciones. Los análisis se hicieron con el paquete estadístico Stata™ (Stata Corp, 2011, College Station, TX, USA).

El estudio tuvo limitaciones al tratarse de un estudio retrospectivo, en el cual los casos no fueron confirmados mediante MAT ni se determinaron los serovares.

Resultados

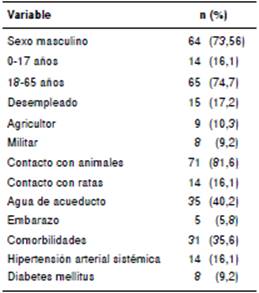

Entre enero de 2010 y junio de 2016, se analizaron las historias clínicas de 87 pacientes. La mediana de edad fue de 36 años (rango: 20-50); el 16 % era menor de 18 años, con una mediana de edad de 13,5 (rango: 10-15), y los mayores de 18 años tenían una mediana de 38 años (rango: 26-57). El 73 % de los pacientes eran hombres, con una mediana de edad de 34 años (rango: 20-40), en tanto que las mujeres tenían una mediana de 38 años (rango: 24-61). El 9 % de los pacientes era mayor de 65 años.

El 81 % reportó contacto con animales, el 26 % tuvo contacto con perros, el 20 % lo tuvo con gatos, el 16 % con roedores y, un porcentaje menor tuvo contacto con ganado bovino (3,5 %), equino (2,3 %) o porcino, y solo el 6 % reportó que consideraba que estos animales estaban enfermos.

La fuente principal de agua en la mayoría de los casos era el acueducto (40,2 %) y solo el 2 % reportó inundación reciente.

El 35 % de los pacientes sufría enfermedad crónica, y las más comunes fueron la hipertensión arterial sistémica (16 %) y la diabetes (9 %), en tanto que, en menor proporción, se reportó hipotiroidismo (6 %), falla renal crónica (4 %), cáncer (2%) y cardiopatía (2 %) (cuadro 1).

Cuadro 1 Casos de leptospirosis según características sociodemográficas, Fundación Valle del Lili, Cali, 2010-2016

Los síntomas más frecuentes fueron: fiebre (85 %), náuseas (67 %), astenia (49 %), mialgias (57 %), artralgias (64 %), dolor abdominal (52 %) y diarrea (35 %). Las manifestaciones pulmonares fueron más comunes en adultos (20 %). En menores de 18 años, los síntomas más frecuentes fueron: fiebre (92 %), náuseas y dolor abdominal, con 71 % cada uno. Las complicaciones hemorrágicas, como sangrado gastrointestinal (hematemesis o melenas) y epistaxis, fueron más comunes en los niños (28 %), en tanto que solo el 13 % de los adultos las presentaron; se reportó hematuria en 5 pacientes y sangrado gastrointestinal en 4. La diarrea fue una manifestación más común en niños (64 Vs. 30 %), y esta diferencia fue estadísticamente significativa (cuadro 2).

Cuadro 2 Casos de leptospirosis según características clínicas, Fundación Valle del Lili Cali, 2010-2016

Las alteraciones más comunes detectadas en los exámenes de laboratorio, fueron: neutrofilia (55 %), anemia (52 %), leucocitosis (45 %), trombocitopenia (45 %), y elevación de la lactato deshidrogenasa (LDH) (39 %), de la bilirrubina total (42 %), de la alanino transaminasa (ALT) (38 %) y de la aspartato aminotransferasa (AST) (39 %). El valor promedio de la ALT fue de 85 Ul/L (desviación estándar, DE=38,4-159), de la AST, 85,7 Ul/L (DE=33-166), de la LDH, 350Ul/L (DE=245-636), de la bilirrubina total, 1,2 mg/dl (DE=0,5-8,56) y de la bilirrubina directa, 0,56 mg/dl (DE=0,16- 7). Además, 14 pacientes presentaron elevación de la ALT o la AST mayor de 400 Ul/L y 7 presentaron elevación de la LDH a más de 1.000 Ul/L; en el análisis de orina de 16 de los pacientes se informaron alteraciones, especialmente hematuria (15 %) y proteinuria (11 %) (cuadro 3).

Cuadro 3 Exámenes de laboratorio de pacientes con diagnóstico de leptospirosis

ALT: alanino transaminasa; AST: aspartato aminotransferasa; LDH: lactato deshidrogenasa

El 34 % de los pacientes tuvo que ser atendido en la unidad de cuidados intensivos y, de este porcentaje, el 42 % tenía alguna comorbilidad. La mediana de estancia hospitalaria fue de 6 días en las salas de hospitalización general (rango intercuartílico, RI=4-9,5) y, de 5 días, en la unidad de cuidados intensivos (RI=3-13), y 13 pacientes recibieron transfusión de hemoderivados. Solo hubo un caso fatal.

Los antibióticos más usados para el tratamiento de la leptospirosis fueron la ceftriaxona y la doxiciclina. Se presentaron lesiones orgánicas en 23 pacientes, y el 2 % tuvo infecciones asociadas con la atención en salud. El 17 % presentó enfermedad de Weil (ictericia, lesión renal con oliguria, síndrome de reacción inflamatoria sistémica y manifestaciones hemorrágicas), que requirió asistencia respiratoria mecánica en la unidad de cuidados intensivos (cuadro 4). Entre los pacientes que requirieron atención en esta unidad, la causa más frecuente de ingreso fue la falla renal aguda (n=15), seguida del choque séptico (n=2), la encefalopatía hepática (n=2) y la miocarditis (n=1).

Discusión

Se describen 87 pacientes con diagnóstico de leptospirosis atendidos en un centro de cuarto nivel de complejidad de Cali, Colombia. La mayoría de los pacientes eran hombres, hallazgo comparable con el de otros estudios nacionales 11, lo cual podría explicarse por la asociación entre el sexo y el tipo de actividades relacionadas con esta enfermedad 12,13. Además, el grupo de edad más frecuente fue el de los adultos en edad productiva.

La presentación clínica de la leptospirosis tiene un amplio espectro. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: fiebre, náuseas, mialgia, dolor abdominal, artralgias, astenia y cefalea, cuadro clínico similar al reportado en otras series en las que la fiebre, las mialgias y el dolor abdominal habían sido los síntomas más comunes 11,14. Otras manifestaciones, como la esplenomegalia, variaron significativamente entre los estudios (3-94 %) 14.

Es importante resaltar que la frecuencia de ictericia fue menor que la reportada en otros estudios (45,5 a 62 %). Este signo puede encontrarse en un gran porcentaje de los pacientes que fallecen, como una de las manifestaciones del síndrome de Weil, forma de presentación grave de la enfermedad 11. Esta menor proporción de ictericia pudiera sugerir que los casos fueron detectados más tempranamente.

En el presente estudio, no se utilizó la prueba de referencia (MAT) para el diagnóstico de la leptospirosis ya que en Colombia, habitualmente, se utiliza con propósitos de vigilancia y su disponibilidad es limitada, por lo que solo se emplea en centros especializados. Por ello, el diagnóstico se basó en la sospecha clínica y la detección de los anticuerpos (IgM) de leptospira.

En cuanto a los resultados de los exámenes adicionales de laboratorio, la mayoría de los pacientes presentaron neutrofilia y, cerca de la mitad, trombocitopenia, lo cual se ha descrito en casos de leptospirosis grave en los que hasta el 50 % puede presentar trombocitopenia 15,16.

Los diagnósticos diferenciales de cuadros con manifestaciones similares a la leptospirosis, son múltiples y se asocian principalmente con infecciones como el dengue y el chikungunya. En este estudio, se documentó un solo caso de infección concomitante con dengue, el cual no requirió atención en la unidad de cuidados intensivos, se trató con antibióticos y tuvo un curso clínico benigno. En presencia de estas infecciones virales concomitantes, el tratamiento antibiótico oportuno puede reducir significativamente la mortalidad 17,18.

La mortalidad entre los pacientes atendidos en nuestra institución, está por debajo de lo reportado en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública de Colombia. La mortalidad descrita varía entre 1,5 y 5 %, e incluso, es mayor en casos graves, hasta alcanzar el 10 % 15. En informes recientes de la literatura médica sobre casos atendidos en Colombia, se reportó una mortalidad del 5 % 11, mayor que la registrada en este estudio (5 Vs. 1 %); el porcentaje de pacientes con síndrome de Weil también fue menor en la presente serie de casos (17 Vs. 38 %), así como la duración de la hospitalización en cuidados intensivos (34 Vs. 16 %). Estas diferencias en la mortalidad podrían estar asociadas con el reconocimiento tardío de la enfermedad, la falta de un tratamiento médico agresivo o la dificultad de acceso a las unidades de cuidados intensivos. En diversos estudios publicados, se ha concluido que es preferible atender los casos graves en este tipo de unidades 11,19,20.

Es difícil determinar tempranamente la necesidad de atención en la unidad de cuidados intensivos de estos pacientes. Complicaciones como la falla renal aguda que requiere diálisis, la diátesis hemorrágica y la ictericia grave, son las más comúnmente reportadas como asociadas con la leptospirosis grave, lo que denota un diagnóstico tardío de la enfermedad 19 y de las complicaciones, y ello, a su vez, estaría asociado con una mayor mortalidad. El retraso en el reconocimiento y en el tratamiento de estos pacientes puede tener resultados graves, como insuficiencia renal, insuficiencia hepática e, incluso, la muerte 20.

La presentación inespecífica de la leptospirosis dificulta el diagnóstico temprano, especialmente, por su sintomatología similar a la de otros síndromes febriles en áreas endémicas. Por lo tanto, se debe hacer énfasis en el diagnóstico más temprano de la infección y de sus complicaciones.

En conclusión, la presente serie incluyó casos complejos de la enfermedad, aunque el diagnóstico y el reconocimiento temprano de la enfermedad y de sus complicaciones, así como un mayor acceso a los cuidados intensivos, se asociaron con una menor mortalidad. Estos hallazgos sugieren que la mortalidad por leptospirosis es prevenible.