INTRODUCCIÓN

Los seres humanos desde sus orígenes han utilizado la fauna silvestre como fuente de proteínas en la alimentación, además de ser usados como mascotas, ornamentos, trofeos, simbolismos mítico-religiosos, medicina tradicional, entre otros (Asprilla-Perea y Díaz-Puentes, 2019; González y Vallejo, 2014; Ortega del Valle et al., 2012; Racero-Casarrubia y González-Maya, 2014; Racero-Casarrubia y Ballesteros-Correa, 2019; Valencia-Parra y De la Ossa, 2016). Esta variedad de usos aunado a la destrucción y pérdida del hábitat, hacen parte de las amenazas sobre la estabilidad de las poblaciones de animales silvestres, especialmente sobre aquellas especies que son explotadas intensivamente (Alves et al., 2012; De la Ossa et al., 2011). Por lo tanto, la pérdida de vida silvestre por causas antropogénicas es un problema que no solo amenaza la biodiversidad, sino también el desarrollo de las comunidades humanas en todo el mundo (Pineda-Vazquez et al., 2019).

Actualmente la fauna silvestre sigue siendo un componente importante en la diversificación de la dieta y los ingresos de las comunidades locales, considerándose elementos de gran valor económico y social-cultural (van Vliet et al., 2015). El estudio del conocimiento tradicional sobre el uso de los animales silvestre es de crucial importancia para el desarrollo de políticas efectivas de sustentabilidad, así como para el diseño de estrategias de conservación y solución de conflictos entre las comunidades humanas y la fauna silvestre (Avila-Foucat y Pérez-Campuzano, 2015; Bobo y Weladji, 2011).

En el municipio de Plato, cuenca baja del río Magdalena, el corregimiento de El Vaticano, a nivel nacional es considerado como el territorio más complejo por su biodiversidad ecosistémica, diversidad antrópica cultural y económica (IDEAM - CORMAGDALENA, 2002). Así, los ecosistemas boscosos de la cuenca Magdalena-Cauca pertenecen a las provincias biogeográficas Norandina, Chocó-Magdalena y Macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta (Hernández et al., 1992); ecosistemas reconocidos por albergar una alta heterogeneidad de hábitats, producto de la diversidad de ambientes climáticos, geológicos y edáficos. Sin embargo, en estos territorios históricamente se han desarrollado procesos de modificación de coberturas vegetales con la consecuente degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad (Alcaldía de Plato Magdalena, 2020). Por lo tanto, es pertinente generar investigaciones que aporten información local y diagnósticos sobre cómo las comunidades campesinas asentadas en un área determinada usan la fauna silvestre. Esto es un activo valioso que permite la compresión de los roles económicos, sociales y culturales tradicionales que desempeñan los animales silvestres en la satisfacción de las necesidades humanas (Bobo et al., 2015).

En Colombia se han realizados algunos estudios sobre esta temática bajo la metodología de encuestas y entrevistas a comunidades indígenas y campesinas (Aldana et al., 2006; Aldana et al., 2016; Camacho, 2013; Chacón-Pacheco y Salcedo-López, 2017; De la Ossa y De la Ossa-Lacayo, 2011; Racero-Casarrubia et al., 2008; Racero-Casarrubia y González-Maya, 2014; Racero-Casarrubia y Ballesteros, 2019; Tinoco-Sotomayor et al., 2021; Valencia-Parra y De la Ossa, 2016), y donde un gran porcentaje de las poblaciones asentadas en las zonas rurales, específicamente indígenas, agricultores, ganaderos, amas de casa y cazadores, utilizan algunas especies de animales silvestres como fuente de proteína alternativa, animales de compañía, medicina tradicional y fuente de ingresos monetarios. Bajo esta hipótesis, reconociendo la importancia del acervo cultural y conocimiento tradicional de las comunidades locales acerca la fauna silvestre, así como también sus interacciones con ella (Toledo, 2001); el objetivo de este trabajo fue determinar los usos de la fauna silvestre por una comunidad rural en la cuenca baja del río Magdalena, contribuyendo a la identificación de las especies silvestres más utilizadas, información útil en el diseño de programas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

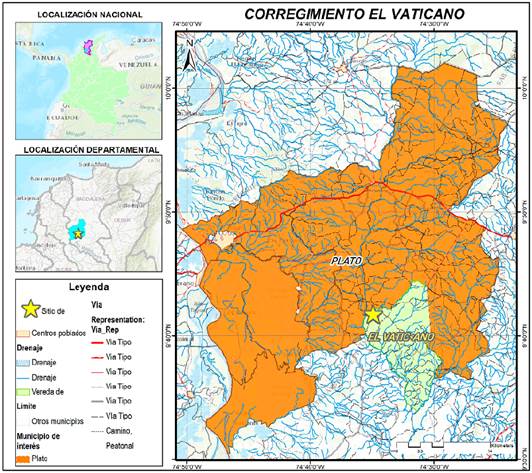

El trabajo se realizó en el corregimiento El Vaticano, Municipio de Plato-Magdalena, cuyo centro del poblado está ubicado en las coordenadas 9°41' N y 74°34' W (Fig. 1). Esta región, con 139,5 mm de precipitación promedio anual y 30°C de temperatura media anual, pertenece a la categoría de bosque seco tropical (Gutiérrez et al., 2017), caracterizado por presentar zonas boscosas altamente transformadas en pastizales para el establecimiento de ganadería extensiva y áreas de cultivo. La población campesina del área de estudio tiene 170 habitantes, distribuidos en 71 familias (Alcaldía de Plato-Magdalena, 2020), cuyas actividades económicas principales son la agricultura, cacería de fauna silvestre y la ganadería. La agricultura de la zona está representada por cultivos de pancoger para de autoconsumo como yuca, maíz, ajonjolí, calabazas, entre otros.

Métodos

El trabajo de campo se realizó entre octubre-2020 y enero-2021. Para la obtención de información sobre el uso de fauna silvestre, se identificaron colaboradores claves dentro de la comunidad (Patton, 2002), utilizándose el muestreo "bola de nieve", el cual consiste en la identificación y relación con otros participantes a través de un colaborador clave (García-Flores et al., 2021). Se aplicaron entrevistas estructuradas con base en un guion de preguntas abiertas, donde a todos los participantes se les hace las mismas preguntas, en el mismo orden y con la misma formulación (Lázaro-Gutiérrez, 2021). En total se realizaron entrevistas en 45 viviendas de las 71 reportadas en el censo SISBEN en febrero 2020 por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal del Municipio de Plato. A cada posible participante se le preguntó si tenía la disposición de participar en una entrevista de 15 minutos, logrando un consentimiento previo de los participantes antes de entrevistarlos. Este enfoque metodológico está acorde con el Código de Ética de la Sociedad Internacional de Etnobiología (2006). Para la representatividad del muestreo se calculó el margen de error y nivel de confianza para la población analizada.

Las entrevistas fueron aplicadas a personas de ambos sexos, adultas y de la tercera edad que han habitado durante toda su vida o la mayor parte de ella en el área de estudio, a pobladores de la región dedicados a la agricultura y/o ganadería, a cazadores de la zona y personas oriundas del territorio con conocimientos sobre la naturaleza (Tirira, 1998). Las entrevistas se dividieron en dos secciones: la primera sección comprende preguntas relacionadas en función a los perfiles socioeconómico de las personas como nombre del encuestado, edad, género, días de actividades en el campo y ocupación; esta última categoría agrupa la posibilidad de contacto que pueden tener las personas con la fauna silvestre en general (agricultores, ganaderos, cazadores y amas de casa). En la segunda sección, se les presentaron fichas ilustradas con fotografías de diferentes especies de la fauna silvestre (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) que tienen distribución en el departamento del Magdalena. Las fichas ilustradas se diseñaron a partir de guías de campo para cada grupo taxonómico (Acosta-Galvis, 2020; Morales et al., 2004; McMullan, 2018; Pérez-González et al., 2015). Las descripciones presentadas en las guías de campo fueron importantes para los arreglos taxonómicos de las especies de fauna silvestres evaluadas durante este trabajo. Se les pidió a los entrevistados que señalarán ¿Cuáles de las especies presentes en las fichas ilustradas han visto en sus propiedades o fuera de ellas?, para luego preguntar: ¿Qué especies de fauna silvestre tienen una utilidad alimenticia, comercial, artesanal, medicinal, y de compañía?, información registrada en formato según material suplementario 1 (Parra-Colorado et al., 2014; Racero-Casarrubia y Ballesteros-Correa, 2019). Los resultados estuvieron enfocados en función a la ocupación que los participantes.

En el análisis de información, los datos fueron organizados en hojas de cálculo de Excel. Para el procesamiento de los resultados se usó estadística descriptiva a través de tablas y gráficas. Se calculó el valor cultural para cada especie a través del índice de importancia cultural (IIC) propuesto por Figueroa (2000) y modificado por Parra-Colorado et al. (2014), que indica el valor de importancia de las especies mediante la fórmula:

donde Iu= Intensidad de uso (frecuencia); Nr =Número de reportes; Neu = Número de especies útiles. El IIC va de 0 a 1; 0 indica que no existe uso de la especie, y 1 cuando la especie es altamente utilizada.

RESULTADOS

Se obtuvo una muestra de 70 personas entrevistadas distribuidas en 45 hogares diferentes, con un nivel de confianza del 95 %, y un margen de error del 9 %. La población entrevistada está conformada por 26 mujeres (37 %) y 44 hombres (63 %), todos mayores de edad. La edad promedio de las mujeres entrevistadas fue de 44 años (rango 21-76), y la media de los hombres fue de 48 años (rango 2080). De los pobladores entrevistados el 59 % se dedica a la agricultura y ganadería simultáneamente, el 36 % son amas de casas y solo el 6 % se dedican a la cacería y agricultura simultáneamente. Por su parte, el 88 % de los agricultores y ganaderos van al campo todos los días de la semana, 7 % tres días y el 5 % cinco días. El 100 % de los cazadores van tres días al campo, mientras que el 100 % de las amas de casa nunca van al campo. Los cazadores, agricultores y ganaderos identificaron en total 103 especies de fauna silvestre (11 especies de anfibios, 29 reptiles, 32 aves y 31 mamíferos), mientras que las amas de casa reconocieron 96 especies (11 especies de anfibios, 29 reptiles, 31 aves y 25 mamíferos).

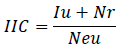

Para la fauna silvestre en la zona evaluada se reconocieron cinco categorías de uso: como alimento, para comercio, como mascotas, como artesanía y medicina. Entre la fauna silvestre reconocida por los campesinos, el 65 % de las especies son utilizadas con al menos una categoría de uso, entre ellas 12 especies de reptiles, 28 aves y 27 mamíferos (Material suplementario 2). El 38 % de las especies fauna silvestre son usadas por las amas de casa como alimentación, 12 % para fines comerciales, 42 % como mascota, 6 % como uso artesanal y 2 % son utilizadas como medicina. Para los cazadores-agricultores el 29 % de la fauna silvestre es usada como alimento, el 41 % para fines comerciales, 22 % como mascota, 7 % para fines artesanales y el 2 % es utilizado como medicina. El 27 % de las especies de fauna silvestre tiene una utilidad alimentaria para las personas que se ocupan en la agricultura-ganadería, el 20 % para fines comerciales, 47 % como animales de compañía, 5 % como artesanía y el 1 % para fines medicinales (Fig. 2).

Figura 2 Categorías de uso registradas para la fauna silvestre de acuerdo con las ocupaciones de los campesinos: AC (amas de casa) C-A (cazador-agricultor) A-G (agricultor-ganadero) en el corregimiento el Vaticano, municipio de Plato. Magdalena.

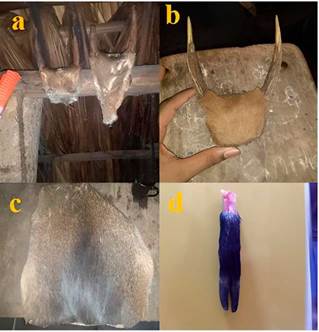

En general, las especies de fauna silvestre consumidas por los pobladores son Chelonoidiscarbonarius, Trachemyscallirostris, Iguana iguana, Podocnemis lewyana, Ortalis garrula, Dendrocygna autumnalis, Colinus cristatus, y Leptotila verreauxi. Sin embargo, la carne de monte más apetecida por los pobladores incluye a Dasypus novemcinctus, Dasyprocta punctata, Hydrochoerus hydrochaeris isthmius, Cuniculus paca, Pecari tajacu, Sylvilagus floridanus, Coendou longicaudatus, y Mazama sanctaemartae. Las especies altamente comercializadas en el mercado local de Plato-Magdalena, tienen alto costo monetario y hacen parte de los ingresos adicionales de los campesinos. El uso de la fauna silvestre como mascota se encuentra generalizado en todo el corregimiento de El Vaticano y recae principalmente sobre las especies C. carbonarius, Boa constrictor, Ara ararauna, Ara macao, Eupsittula pertinax, Brotogeris jugularis, Amazona ochrocephala, Sicalis flaveola, Cebus versicolor y Notosciurus granatensis. El uso de animales silvestres para producción de artículos artesanales afecta principalmente a Caiman crocodilus fuscus, C. carbonarius, B. constrictor, Leopardus pardalis, Panthera onca, M. sanctaemartae; (Fig. 3) mientras que, para uso medicinal utilizan la serpiente cascabel (Crotalus durissus) y el hurón (Eira barbara) que es utilizado por la creencia de su alto potencial afrodisiaco (Material suplementario 2).

Según el índice de importancia cultural (IIC), las especies con mayor importancia cultural en el territorio son C. crocodilus fuscus, C. carbonarius, Kinosternon scorpioides, T. callirostris, I. iguana, B. constrictor, Bothrops asper, Micrurus sp., P. lewyana, Ardea cocoi, Ardea alba, D. autumnalis, O. garrula, Vanellus chilensis, C. cristatus, Columbina minuta, Columbina talpacoti, L. verreauxi, A. araruana, A. macao, E. pertinax, B. jugularis, A. ochrocephala, S. flaveola, Cathartes aura, Coragyps atratus, Icterus nigrogularis, Patagioenas cayennensis, Phalacrocorax brasilianus, Thraupis episcopus, Mycteria americana, Didelphis marsupiali, D. novemcinctus, Cabassous centralis, Myrmecophaga tridactyla, Tamandua mexicana, Alouatta seniculus, C. versicolor, N. granatensis, C. prehensilis, D. punctata, H. h. isthmius, L. pardalis, S. floridanus, M. sanctaemartae), C. paca, y P. tajacu (Material suplementario 2).

DISCUSIÓN

La identificación de especies de fauna silvestre usadas por los pobladores para alimento, comercio, mascota, artesanía o medicina es el primer reporte para esta región caribeña, donde juegan un papel importante en la construcción social, económica y cultural de la comunidad. El uso de fauna silvestre está relacionado con la extracción de carne de monte para consumo, el comercio y la tenencia como mascota (Material suplementario 2, Fig. 2).

Los pobladores que realizan actividades agrícolas y ganaderas simultáneamente usan en mayor proporción a la fauna silvestre como animales de compañía y como alimento; una situación reportada en diferentes zonas del país (Chacón-Pacheco y Salcedo, 2017; González y Ortiz, 2018; Racero-Casarrubia y Gonzales-Maya, 2014; Parra-Colorado et al., 2014). Para los pobladores que realizan actividades de cacería y agricultura el comercio de especies de fauna silvestre cobra un alto interés económico, aunque parte de los productos obtenidos son destinados al autoconsumo, lo cual concuerda con lo encontrado en San Jorge y la Mojana Sucreña (De La Ossa-Lacayo y De La Ossa, 2012), y en el sector oriental del Cerro Murrucucú, en Tierralta-Córdoba (Racero-Casarrubia y Gonzales-Maya, 2014). Los resultados indican un mayor uso de la fauna silvestre ligado culturalmente a actividades comerciales, permitiendo en muchos casos, subsidiar la necesidad de proteína animal para la familia (Ebergenyi y León, 2015; Valencia-Parra y De la Ossa, 2016). Las especies D. novemcinctus, D. punctata, H. h. isthmius, C. paca, P. tajacu, S. floridanus, y M. sanctaemartae se consideran como un producto limpio de buen sabor, excelente calidad y con gran aporte de proteína; lo cual concuerda con lo reportado en otros estudios (Chacón-Pacheco y Salcedo, 2017; Racero-Casarrubia et al., 2008; Racero-Casarrubia y Gonzales-Maya, 2014; Racero-Casarrubia y Ballesteros, 2019; Parra-Colorado et al., 2014; Tinoco-Sotomayor et al., 2021), sin embargos algunas especies de fauna silvestre se encuentran inmersas en una extensa tradición ancestral, produciendo consumos ocasionales por las comunidades locales (De la Ossa y De la Ossa-Lacayo, 2011; Gómez et al., 2008).

Figura 3 Algunas partes de mamíferos silvestres empleadas como adornos en las viviendas de los campesinos del corregimiento el Vaticano, Plato Magdalena. 3a y 3b) Astas de venado (M. sanctaematae), 3c) piel de ñeque (D. punctata) y 3d) pata de zaino (P. tajacu). Foto tomada por: Ramiro Gómez Herrera

El comercio de fauna silvestre parece ser la generalidad en estas comunidades rurales, donde algunas especies sostienen un vínculo directo con la economía, pues gran parte de la producción de la cacería es destinada a la venta en mercados urbanos. El comercio se concentra en la venta de pieles C. crocodylus fuscus, en huevos de I. iguana, y productos derivados de las tortugas T. callirostris y C. carbonarius, especies inmersas en una fuerte tradición religiosa, con altos volúmenes de extracción e implicaciones económicas (Bermúdez, 2015); una situación similar ha sido encontrada en San Marcos (Sucre) y La Mojana sucreña (De la Ossa y De la Ossa-Lacayo, 2011). El uso de fauna silvestre como mascotas que afecta principalmente a A. araruana, A. macao, E. pertinax, B. jugularis, A. ochrocephala, T. episcopus, y S. flaveola, concuerda con lo reportado por Antía y Gómez (2010) y Delgado (2018), quienes señalan que Psitácidos y aves Canoras, por su comportamiento social y llamativos colores, son frecuentemente utilizadas como mascotas. C. versicolor, N. granatensis, C. carbonarius por ser animales nobles, graciosos y considerados de buena suerte, también son utilizadas como mascota, aspecto que concuerda con lo registrado en Pereira (Delgado, 2018) y varias localidades de Córdoba (Racero-Casarrubia y Ballesteros, 2019).

El uso de animales silvestres en artesanías hace parte de la tradición cultural de las comunidades rurales de la región, donde especies en diferentes categorías de amenaza son cazadas indiscriminadamente para la elaboración de productos de artesanías, utilizando pieles, colmillos, plumas, animales disecados, caparazones de tortugas. El mayor uso registrado en artesanías de C.c. fuscus, C. carbonarius, B. constrictor, L. pardalis y Panthera onca, contrasta con lo reportado para Alcalá, Valle del Cauca (Aldana et al., 2016), y para la cuenca del Río San Jorge en Córdoba (Racero-Casarrubia et al., 2008), donde los loros (Psitácidos: Psittacidae) son las especies más utilizadas, debido fundamentalmente a los vistosos colores de sus plumas. El uso de la piel de los felinos L. pardalis y P. onca, coincide con el estudio de Gil y Guiascón (2012), donde se registra a los felinos como el grupo más aprovechado para la creación de productos artesanales; al tiempo que, la piel de C. c. fuscus, B. constrictor, y el caparazón de C. carbonarius, son utilizados para la manufactura de bolsos, carteras, cinturones, llaveros, entre otros, de forma similar a lo reportado por De la Ossa (2003) para Sucre, al noroccidente de Colombia.

El uso de fauna silvestre para la creación de medicinas está muy relacionado con el conocimiento tradicional ancestral de las comunidades, con el argumento de facilidad de acceso al recurso, viabilidad económica, relaciones socioculturales y dificultad de acceso a la medicina tradicional. En ese escenario, la serpiente C. durissus es utilizada para tratamientos ligados al cáncer y curación de accidentes ofídicos, reconociéndose como un componente medicinal importante, como lo reportan Ávila-Nájera et al. (2018) y Ríos-Orjuela et al. (2020); y el guacharo E. barbara, es utilizado como afrodisiaco en caso de disfunción eréctil, siendo el primer reporte de cualidades medicinales de esta especie, pues su uso solo estaba relacionado con el consumo de su carne (Racero-Casarrubia y Ballesteros, 2019).

CONCLUSIONES

En esta investigación se documenta el uso que las comunidades rurales hacen de la fauna silvestre, y que tienen importancia cultural en las comunidades de Plato-Magdalena, donde el índice de importancia cultural permitió identificar las especies con mayor importancia en las diferentes categorías de uso: fuente de alimento, uso comercial, como mascotas, material para manufactura de artesanías y medicina. En este escenario, la cacería de subsistencia es una actividad arraigada en la cultura, como una alternativa de fuente de proteína animal para la familia y de ingresos económicos. Identificar los criterios de uso de fauna silvestre por los pobladores locales es de crucial importante para determinar las posibles implicaciones en la conservación de las especies, así como en el diseño de programas de conservación.