INTRODUCCIÓN

La caries dental es uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial; presenta una prevalencia reportada de hasta cuatrocientos ochenta y seis millones de niños afectados por esta enfermedad, principalmente en su primera dentición. Por tal motivo debe haber una estrecha vigilancia epidemiológica de este padecimiento desde edades tempranas 1.

Las terapias pulpares (pulpotomía y pulpectomia) han sido utilizadas como tratamientos conservadores de los órganos dentales en la cavidad bucal el mayor tiempo posible hasta su exfoliación. El diente temporal puede ser afectado por caries, traumatismo o alguna otra causa que anteriormente se trataba de manera más agresiva, mediante la extracción dental. En la actualidad se procura evitar la pérdida prematura del diente temporal, que puede provocar problemas de maloclusión, estética, fonética y otras funciones del diente 2.

De acuerdo con las recomendaciones de la Academia Americana de Odontología Pediátrica, los materiales más utilizados en la pulpotomía son formocresol y el Trióxido Mineral Agregado (MTA). Sulfato férrico, hipoclorito de sodio, hidróxido de calcio y láser son algunas otras opciones también son consideradas, aunque con una menor efectividad. 3

De acuerdo con la odontología basada en evidencia, en el tratamiento de la pulpectomía se debe usar un material de obturación reabsorbible y que cumpla con parámetros de biocompatibilidad que permitan mantener el diente temporal en la boca hasta su exfoliación. Hasta el momento no hay evidencia concluyente respecto a algún material en particular; entre ellos encontramos al óxido de zinc eugenol (OZE), hidróxido de calcio con yodoformo en pasta (Vitapex, Metapex), hidróxido de calcio, yodoformo y óxido de zinc en pasta (Endoflas) 4.

El objetivo de este estudio fue comparar las terapias pulpares de dientes temporales en pacientes según la evidencia en la literatura.

METODOLOGÍA

Criterios de inclusión: a) Tipos de participantes: pacientes infantiles con dientes temporales anteriores y posteriores vitales con caries; b) Tipo de intervención: pulpotomía y pulpectomia utilizando cualquier medicamento; c) Resultados: se evalúa el éxito o fracaso de los tratamientos de pulpotomía y pulpectomia, considerando las variables clínicas de evaluación (dolor a la palpación o a la percusión, patologías en tejidos blandos (enrojecimiento, inflamación, tracto fistuloso), movilidad patológica) y radiográfico (radiolucidez apical o presencia de absceso, reabsorción interna o externa de la raíz, obliteración del canal, inflamación del ligamento periodontal, rarefacción ósea); d) Tipos de estudio: ensayo clínico controlado aleatorizado, cohorte o longitudinales con seguimiento de los casos.

Fue realizada una revisión bibliográfica en la literatura científica, en las siguientes bases de datos: PUBMED, MEDLINE, BVS, BBO Odontología, IBECS y Web of Science. Utilizando como criterios de inclusión los siguientes: a) Estudios realizados de 1995 hasta diciembre de 2020; se encontró una baja cantidad de artículos; se seleccionaron estudios clínicos controlados aleatorizados; no hubo restricciones de idioma; se seleccionaron aquellos que cumplieron los criterios de inclusión y que fueron artículos "full text" sobre la comparación de pulpotomía y pulpectomia. b) Comparación de estudios relacionados con terapias pulpares en dientes temporales. c) Diseño de los estudios fueron ensayo clínico controlado aleatorizado (ECCA), cohorte, cuasi-experimentales, estudios prospectivos o retrospectivos utilizando historias clínicas.

La búsqueda de los datos la realizaron dos autores investigadores José Eduardo Orellana Centeno (JEOC) y Roxana Nayeli Sotelo Guerrero (RNGS) del 12 de enero al 9 de febrero de 2021, con las palabras claves o keywords seleccionados para la búsqueda fueron: pulpotomía y pulpectomia, combinados en la siguiente estrategia de búsqueda: (pulpotomía) AND (pulpectomía). Dicha estrategia de búsqueda se utilizó de igual manera en todas las bases reportadas.

Los estudios seleccionados fueron analizados y se elaboró un cuadro para la extracción de los datos. La escala empleada para la evaluación de la calidad de los artículos fue el sistema propuesto por Jadad et al. 5, método de evaluación sistemática basado en respuesta de cinco preguntas. Los artículos que respondieron más de tres cuestiones de forma afirmativa fueron considerados de buena calidad.

RESULTADOS

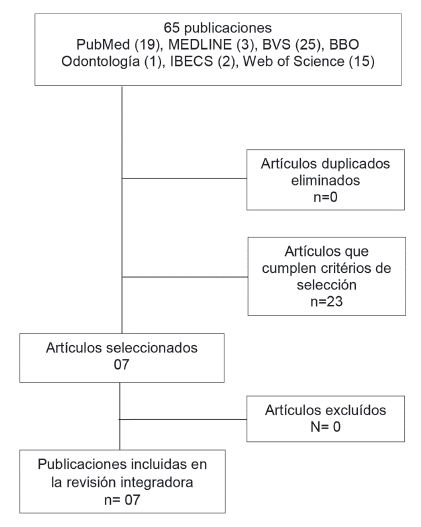

Se encontraron 65 artículos; seleccionados por título y resumen. Después de una lectura minuciosa, solamente 23 artículos cumplieron con el criterio de inclusión; no se encontró artículos duplicados y 16 que no tenían relación directa con el tema. La muestra final totalizó 7 artículos para la revisión integradora (figura 1).

Los 10 artículos científicos seleccionados de acuerdo con la escala de calidad se presentan en la tabla 1.

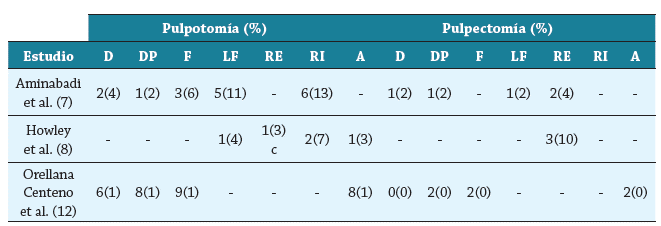

Tabla 2 Parámetros de evaluación clínica

Fuente: propia.

D: dolor espontáneo; DP: dolor a la percusión; F: fístula; LF: lesión de la furca; RI: resorción interna; RE: resorción externa; A: absceso.

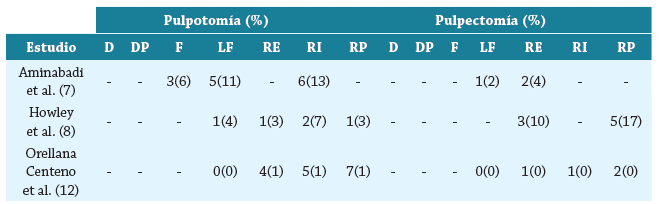

Tabla 3 Parámetros de evaluación radiográfica

Fuente: propia.

D: dolor espontáneo; DP: dolor a la percusión; F: fístula; LF: lesión de la furca; RI: resorción interna; RE: resorción externa; RP: radiolucencia periapical.

Pulpotomía

Los medicamentos utilizados en los tratamientos fueron: Casas et al 6 y Nguyen et al. 9 utilizaron sulfato férrico para la pulpotomía y óxido de zinc eugenol para la pulpectomia. Aminabadi et al. 7 utilizaron formocresol para la pulpotomía y óxido de zinc eugenol para la pulpectomia.

Howley et al. 8 y Orellana Centeno et al. 12 utilizaron formocresol para la pulpotomía y vitapex (hidróxido de calcio y iodoformo en pasta) para la pulpectomia. Tang et al. 10 utilizaron agregado trióxido mineral (MTA) para la pulpotomía y vitapex para pulpectomía. Rawson et al. 11 reportó que para pulpotomía se utilizaron dos medicamentos, sulfato férrico e hipoclorito de sodio, y para pulpectomía vitapex.

En relación con el tratamiento de la pulpotomía, en cuanto al acceso, este se realizó según lo establecido por la Asociación Americana de Odontología Pediátrica (AAPD), removiendo la caries y retirando la pulpa cameral utilizando pieza de alta para realizar la amputación de la pulpa cameral. Howley et al. 8, Aminabadi et al. 7, Tang et al. 10, Rawson et al. 11 y Orellana Centeno et al. 12 utilizaron cucharilla de dentina para la amputación cameral, mientras que Casas et al. 6 y Nguyen et al. 9 utilizaron fresa de la pieza dental para retirar la pulpa cameral. Todos utilizaron óxido de zinc eugenol después de haber colocado el medicamento para el tratamiento de pulpotomía, con excepción de Nguyen et al. 9 y Tang et al. 10, quienes colocaron trióxido mineral agregado (MTA).

Pulpectomía

Se extrajo el tejido pulpar en bloque utilizando dos o más limas de endodoncia (Hedstróm o K). Si en la primera lima no se retira la pulpa, se repite el procedimiento hasta que se elimina todo el tejido. Así lo reportaron Nguyen et al. 9, Howley et al. 8, Tang et al. 10) y Casas et al. 6, mientras que Aminabadi et al. 7, Rawson et al. 11) y Orellana Centeno et al 12 utilizaron una lima K, introduciendo a longitud de trabajo después de una radiografía periapical (radiografía de conductometría) y la mayor parte del tejido pulpar se elimina por completo con la primera lima y, en caso contrario, se repite el proceso hasta en tres ocasiones.

La solución irrigadora varió entre los estudios; en el de Casas et al. 6) la solución irrigadora no fue identificada; Nguyen et al. 9 reporto el uso de agua estéril, mientras que Howley et al. 8, Aminabadi et al. 7, Rawson et al. 11) y Orellana Centeno et al. 12) utilizaron solución salina. Tang et al- 10 utilizó una combinación de hipoclorito de sodio 2.5 % con solución salina.

Para ambos tratamientos se colocó una restauración final, que fue resina en el caso de Casas et al. 6, Aminabadi et al. 7, Tang et al. 10 y Nguyen et al. 9. En el caso de Howley et al. 8, Rawson et al. 11 y Orellana Centeno et al. 12 utilizaron corona de acero preformado. En cuanto al número de visitas que se requirieron para el tratamiento, solamente con una sesión fue suficiente para realizar la pulpotomía o pulpectomía.

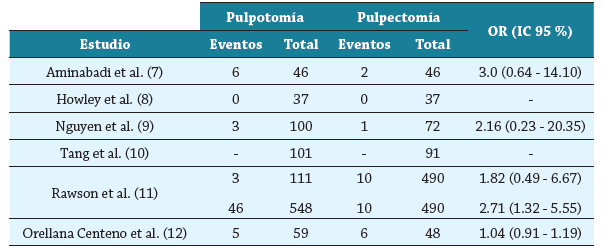

Análisis de éxito y fracaso clínico

Aminabadi et al 7 presento 6 fracasos de 46 pacientes en el grupo de pulpotomía y 2 fracasos de 46 pacientes en el grupo de pulpectomia (OR=3 IC 95% (0.64-14.10)), Howley et al. 8 reporto 0 fracasos en los grupos de pulpotomía y pulpectomia; Nguyen et al. 9 reportaron 3 fracasos de 100 pacientes en el grupo de pulpotomía y de 1 de 72 pacientes en pulpectomía (OR=2.16 IC 95 % (0.2320.35)); Rawson et al. 11 reportaron a partir de la referencia pulpectomía vs. las pulpotomía hipoclorito de sodio (OR=1.82 IC 95 % (0.49-6.67)) y de sulfato férrico (OR=2.71 IC 95 % (1.32-5.55)); Orellana Centeno et al. 12 presentaron en su estudio 5 fracasos de 59 pacientes en el grupo de pulpotomía y 6 fracasos de 48 pacientes (OR = 1.04 IC 95 % (0.91-1.19)).

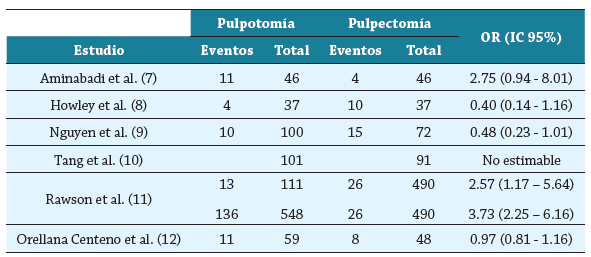

Análisis de fracaso radiográfico

Aminabadi et al. 7 presentaron 11 fracasos de 46 pacientes en el grupo de pulpotomía y 4 fracasos de 46 pacientes en el grupo de pulpectomía (OR=2.75 IC 95% (0.94-8.01)); Howley et al. 8 reportaron 4 fracasos de 37 pacientes en el grupo de pulpotomía y 10 fracasos de 37 pacientes en el grupo de pulpectomia (OR= 0.40 IC 95% (0.14-1.16)); Nguyen et al. 9 reportaron 10 fracasos de 100 pacientes en el grupo de pulpotomía y de 15 de 72 pacientes en pulpectomía (OR=0.48 IC 95% (0.23-1.01)); Rawson et al. 11 reportaron, a partir de la referencia pulpectomía vs. las pulpotomías, hipoclorito de sodio (OR=2.57 IC 95 % (1.17-5.64)) y de sulfato férrico (OR = 3.73 IC 95 % (2.25-6.16)); Orellana Centeno et al. (12) presentaron en su estudio 11 fracasos de 59 en el grupo de pulpotomía y 8 fracasos de 48 en el grupo de pulpectomía (OR=0.97 IC 95% (0.81-1.16)).

DISCUSIÓN

Características de los estudios

Los estudios que cumplieron los criterios de inclusión fueron publicados entre 1995 y 2020. Dos fueron realizados en Canadá, dos en Estados Unidos, uno de ellos en Irán, uno más en China y otro en México. En su mayor número los operadores fueron dentistas y no especialistas (odonto-pediatras).

Los estudios fueron realizados con dientes con caries en incisivos temporales, algunos otros como Orellana Centeno et al. 12, Tang et al 10) y Rawson et al. 11 los que reportaron tratamientos en molares y caninos. Fueron ensayos clínicos controlados aleatorizados, a excepción de Tang et al. 10 y Orellana Centeno et al. 12, cuyos estudios fueron longitudinal cuasiexperimental, y el de Rawson et al. 11 fue un estudio de cohorte retrospectivo. La duración de los seguimientos, fueron variables ya que los de Casas et al. 6 y Aminabadi et al. 7 fueron los de mayor seguimiento hasta 24 meses. El seguimiento del estudio de Howley et al. 7 fue de hasta 23 meses, con tres intervalos de tiempo: 5-9 meses, 10-14 y 15-23. Nguyen et al. 9 fue de 12 y 18 meses; el de Orellana Centeno et al. 12 y el de Tang et al. 10 fue de 12 meses. Todos los estudios aislaron con dique de goma y se utilizó anestesia local. Tang et al. 10 reportaron anestesia general para la pulpotomía y anestesia de tipo local para la pulpectomia, mientras que Rawson et al. 11 señalaron que de manera indistinta del tratamiento se utilizó anestesia general o local.

Éxito-fracaso clínico

Nguyen et al. 9 reporto fracaso clínico de la pulpotomía a los 12 meses en 2 % y a los 18 meses del 3 %, mientras que la pulpectomía registró 0% a los 12 meses y 1 % a los 18. Casas et al. 6 reportaron fracaso clínico en 22 % de los casos de pulpotomía y 0 % en el grupo de pulpectomía. No presentaron fracasos clínicos la pulpotomía ni la pulpectomía en el estudio de Howley et al. 8 con un seguimiento de 23 meses. Aminabadi et al. 7 presentaron una tasa de fracaso de 13.1 % para pulpotomía y de 4.4 % para pulpectomía en un seguimiento de 2 años. Tang et al. 10 presentaron una tasa de fracaso de 19.8 % para pulpotomía y de 27.4 % para la pulpectomía. Rawson et al. 11 presentaron una tasa de fracaso 2.7 % para pulpotomía utilizando hipoclorito de sodio, 8.39 % para pulpotomía utilizando sulfato férrico y del 2.04 % para pulpectomía. Orellana Centeno et al. 12 presentaron fracaso clínico de pulpotomía en 8.5 % y en pulpectomía de 12.5 %.

Éxito-fracaso radiográfico

Nguyen et al. 9 reportaron fracaso radiográfico para pulpotomía de 3 % a los 12 meses y de 7 % a los 18 meses, mientras que para el grupo de las pulpectomías se reportó un fracaso de 8 % a los 12 y 18 meses. Casas et al. 6 señalaron que su grupo de pulpotomía presentó un fracaso de 41 y 18 % en el grupo de pulpectomía con un seguimiento de 2 años. Howley et al. 8 mostraron resultados de fracaso de 11 % en pulpotomía y de 27 % en pulpectomía con un seguimiento de casi dos años. Aminabadi et al. 7 reportaron un fracaso radiográfico de 23.9 % en el grupo de pulpotomía y de 8.6 % en el grupo de pulpectomía después de 2 años de seguimiento. Tang et al. 10 reportaron fracaso radiográfico de 10 % para pulpotomía y 21 % de pulpectomía. Rawson et al. 11 señalaron fracaso radiográfico en el grupo de pulpotomía con hipoclorito de sodio (12 %) y de sulfato férrico (25 %) y de 5 % en pulpectomía. Orellana Centeno et al. 12 reportaron fracaso radiográfico en pulpotomía de 18.6% y en pulpectomía de 16.7m% después de 1 año de seguimiento.

La terapia pulpar se utiliza para preservar los dientes temporales en la cavidad bucal y con ello poder preservar la funcionalidad de la cavidad bucal (fonética, masticación, etc.). 13.

En los estudios revisados se les hizo seguimiento clínico y radiográficamente a ambos tratamientos (pulpotomía y pulpectomía) durante un periodo de tiempo largo, ya que los seguimientos van de doce a veinte y cuatro meses lo cual permite ver la eficacia de las técnicas. De acuerdo con lo establecido por la Asociación Americana de Odontología Pediátrica en su guía para terapias pulpares, se presentan las indicaciones y contraindicaciones del tratamiento, así como también su procedimiento y recomendaciones de seguimiento 8. Hay que considerar que al momento de realizar esta revisión integradora pudiera existir algunos otros estudios que no estén publicados o que estén en algunas otras bases de información o motores de búsqueda, razón por la cual los resultados deben interpretarse con cautela.

Los resultados clínicos presentan alteraciones como resultado del fracaso en los tratamientos pulpares, como pueden ser: movilidad patológica, inflamación y enrojecimiento de los tejidos gingivales. Los resultados radiográficos incluyen algunas de las alteraciones patológicas que se pudieran presentar en el fracaso de los tratamientos pulpares, como puede ser radiolucidez periapical, reabsorción interna o externa, etc. Al igual que en el caso de los resultados clínicos, los radiográficos tampoco mostraron diferencias significativas estadísticamente hablando.

La supervivencia de los dientes temporales con alguna de las dos terapias pulpares es un factor importante que se debe considerar para hacer este tipo de comparaciones, que no siempre se reporta. Las tasas de éxito y fracaso clínico-radiográfico de ambos tratamientos no presentan diferencias estadísticamente significativas. A pesar de ello, en la evaluación radiográfica podemos notar que la pulpotomía tiene un mejor éxito con respecto a la pulpectomia, no obstante que esta última es un tratamiento más definitivo y en el cual se extirpa completamente la pulpa. 14

La contribución de este estudio sobre el tema es aumentar el conocimiento con respecto a las terapias pulpares; contribución que requiere ser mejorada o detallada en estudios posteriores; por tal motivo no se puede hacer una conclusión definitiva respecto a cuál de los tratamientos pulpares es mejor, pero nos indica una tendencia para desde el punto de vista clínico poder considerar los tratamientos pulpares como una alternativa adecuada para mantener el diente temporal en la cavidad bucal con evidencia científica.

CONCLUSIONES

No hubo diferencias estadísticamente significativas en las tasas de éxito clínico y radiográfico en las terapias pulpares (pulpotomía y pulpectomía) para la exposición de dientes temporales vitales cariosas.

El monitoreo de las terapias pulpares en sus técnicas convencionales pulpotomía y pulpectomía a través de los instrumentos de recolección de datos y las indicaciones permiten conocer el éxito y/o fracaso del tratamiento; esto permite decidir cuál es la terapia pulpar más adecuada con base en la evidencia disponible. Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de comprobar los beneficios de las terapias pulpares a partir de la vigilancia para mejorar la duración y calidad de las terapias pulpares.

La caries un problema de salud pública que afecta a más del 70 % de la población. El tratamiento pulpar es una de las opciones terapéuticas, el cual no es considerado por los servicios de salud en algunos países a pesar de que está comprobada la efectividad de las terapias pulpares por medio de estas evidencias.