1. Introducción

Debido a las condiciones de inestabilidad social producto de las consecuencias de cohesión, fluctuación y disminución de los mercados globales después del enquistamiento de los ciclos pandémicos de la SARS-CoV-2, ha vuelto la reflexión hacia el papel trasformador de las organizaciones, su relevancia en la vida diaria y el imaginario social de sus postulados. Es necesario reconocer que la idea de progreso (Melo, 2010; Nisbet, 1986; Salazar, 2012), fundada en el crecimiento progresivo y directamente proporcional de las unidades productivas y los grupos sociales, se nos presenta inviable si se sigue soportando en un modelo de economía salvaje distante de los principios de sustentabilidad y sostenibilidad (Piketty, 2014).

Una respuesta inmediata a las condiciones de confinamiento ha sido la de implementar líneas narrativas de identidad y filiación en plataformas virtuales y medios noticiosos, soportados en distintas redes sociales, al acudir al concepto de sociedad del conocimiento o sociedad interconectada (Minguet y Martínez, 2013). Se crean así superposiciones, así como se manipulan conceptos e imágenes (Boule, 1995) para generar una representación coherente cuyo mensaje es «somos una sociedad responsable».

En este enfoque surge el concepto de imaginario social, el cual, según Cancino (2011), es aquella «capacidad colectiva de creación indeterminada» (p. 72). Por otra parte, García (2019) lo asocia a un proceso de estudio de la transformación de los significados que una sociedad atribuye a un concepto. De esta manera, estudios han analizado este concepto desde diferentes áreas del conocimiento, un ejemplo de lo cual es el estudio de González-Llontop y Otero-González (2017), en el que se realiza un análisis de los imaginarios sociales de estudiantes de educación superior sobre el proceso formativo de investigación.

Así mismo, desde una perspectiva administrativa, se encuentra la investigación de Velandia, Aguilar y Archibold (2017), quienes realizan un proceso de construcción del concepto de contabilidad desde el imaginario social. Pese a este abordaje, no se encuentran estudios específicos desde la responsabilidad social, de manera que, según León (2009), se deben tener en cuenta las percepciones de los grupos interesados para garantizar de esta forma la rentabilidad de las organizaciones. Esto, debido a la configuración de las empresas en la condición no solo de generación de valor económico, sino la generación de un valor social de beneficios por medio de sus actividades (Jiménez-Sierra et al., 2020).

En este orden de ideas, la pregunta que surge es si en realidad somos una sociedad responsable, si tenemos organizaciones responsables o somos el fruto de imaginarios distorsionados, construidos con superposiciones que reflejan un paralelismo contrapuesto entre verdad e imaginación (Bachelard, 2005). Por tanto, el objetivo del presente estudio es describir el imaginario social de los trabajadores del sector agroindustrial del departamento del Magdalena, Colombia, sobre la responsabilidad social empresarial.

En un primer momento, se analizan las condiciones del imaginario social desde el abordaje teórico de diversos autores, así como sus relaciones conceptuales. Posteriormente, en el apartado de «Métodos e instrumentos» se detalla el proceso metodológico y procedimental de recolección de los datos y la confiabilidad de los instrumentos utilizados para tal fin. Se analizan los resultados de la investigación, en los que se ilustran los resultados por ítem específico estudiado, para así plantear una discusión y las conclusiones de los hallazgos.

2. Las condiciones del imaginario social

Un modo de representación afín a las características de las sociedades modernas es el modelo de imaginarios sociales. En un contexto construido desde los significados y las representaciones, la condición de cómo el individuo imagina su realidad se convierte en un aspecto relevante. Esta es la perspectiva de Castoriadis (2016), quien aduce que la estructura del imaginario social entrecruza los elementos sociales, históricos y psicológicos de la condición humana. Estos elementos pueden representarse en unidades de verbalización que generan una manera de configurar la realidad de los individuos.

Para Castoriadis (2016), el imaginario social o colectivo es un magma de significaciones imaginarias sociales representadas en instituciones. Este permite orientar y definir la manera de accionar de los miembros de una sociedad, en la que se determinan las formas de sentir, desear y de pensar. El imaginario, como obra colectiva-social, le otorga significaciones sociales a la conciencia individual y social, las cuales actúan como condiciones de la existencia de una sociedad. En últimas, los imaginarios colectivos aportan valores y conceptos concebidos a partir de la dimensión subjetiva que se tenga de las realidades sociales y la manera como se nos presentan e interiorizan esas imágenes.

Por su parte, Aguirre, Carrión y Silva (2005), afirman que los imaginarios se construyen a partir del modo de percibir la cotidianidad y la forma en la que esta se representa, por medio de unidades verbalizadas, imágenes o correlatos orales; «entendimiento común que hace posible unas prácticas comunes y un sentido de legitimidad ampliamente compartido» (p. 25).

En las teorías sobre el imaginario se ha manifestado constantemente el valor de las yuxtaposiciones conceptuales. Dado que la realidad es dinámica y no jerarquizada, el imaginario debe interpretarse desde las relaciones de significado y la manera en la que estas se expresan en un contexto determinado, pues no es lo mismo la percepción del calor en una zona cálida que en una zona templada; así, aunque se usa la misma verbalización, los constructos del imaginario deben entenderse cada uno en su contexto particularizado. En términos de esta investigación, es importante porque nos permite comprender el imaginario en un lugar y sector específico (Felices y Ureña-Gómez-Moreno, 2020).

Otro aspecto importante para comprender la problemática en torno a los imaginarios, en particular el asociado a la responsabilidad social (RS) en el sector agropecuario del Magdalena, es la de reconocer cómo se entienden, gnoseológicamente, las representaciones sociales. En este propósito se acude al teórico de las representaciones sociales Moscovici (1984), quien sostiene que el modo en el que los individuos se hacen una idea de los conceptos o arquetipos conceptuales depende de las prescripciones o definiciones que, al ser contrastadas con sus pares sociales por interacción, se afianzan en sus sistemas de creencias.

Un factor que se encuentra en la teoría de Moscovici es la focalización, entendida como la reafirmación de un concepto como válido por estar ceñido a la definición general de los actores sociales con los que se interactúa. Es decir, si un individuo concibe que tomar ventaja sobre otros en un negocio es una práctica generalizada en su sistema de interacción social cercano entenderá que puede ser considerado válido por focalización. En términos de la responsabilidad social, es posible que se asuma como válida una concepción por focalización que en su sistema de verdad esté alejada de la ciencia. Este fenómeno puede crear un sistema de creencias que luego se incorpora de modo general, de tal forma que se entiende por verdadero lo que socialmente se práctica o asume (Mora, 2002).

Una manera de explicar este fenómeno de focalización de la representación social de un imaginario es la condición de presión social sobre el objeto definido. La capacidad de cohesión social ejerce un condicionamiento sobre los sistemas de creencias del individuo que no le permiten objetar lo definido en la estructura valida del imaginario. Si el individuo se ajusta a la focalización del imaginario se da la objetivación, de modo que el anclaje, según Moscovici (1984), se asume como válido y creíble el concepto objetivado.

Pareciere que el enfoque teórico de la focalización del imaginario fuese estable e inmutable, pero es dinámico. Una vez se da la objetivación y el anclaje de una representación puede contrastarse con los sistemas de validación de orden formal, se contrastan desde el punto de vista normativo y de los juicios de conocimiento de la evidencia científica, lo que permite revalidar nuevamente los elementos de una representación, lo que lleva a retroalimentar el proceso. Esta condición cíclica del enfoque teórico de Moscovici permite considerarlo desde dos aspectos pragmáticos -sus postulados-: a) la existencia de una focalización de un sistema de representación por cohesión social y b) la posibilidad de mutación desde la validación de la evidencia formal y normativa (Moscovici, 1984).

3. Relaciones conceptuales

La construcción de sentido y significado en las expresiones del habla están asociadas a los tipos de conceptos que utilizamos. En esta investigación se utiliza la categorización tipológica del concepto desde las superordinadas, subordinadas, coordinadas y ajustadas a fines. Las primeras se dan en una relación de origen -animal-perro-, las segundas en una relación de clase -raza-perro-, las terceras en una relación yuxtapuesta -perro-gato- y la cuarta tipología con relación a los fines de complementariedad del concepto -perro-comida- (Felices y Ureña-Gómez-Moreno, 2020).

3.1 Métodos e instrumentos

El método de construcción para esta investigación es de enfoque cualitativo de tipo descriptivo. Se busca identificar cómo se comporta un fenómeno en un tiempo determinado desde la desagregación de sus dimensiones y la exposición de sus cualidades. Se toma como punto de partida las interpretaciones de las verbalizaciones, es decir, las repeticiones verbales seleccionadas en el instrumento de recolección de información (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

La justificación para utilizar una metodología cualitativa es la de estar en capacidad de valorar la información desde su interpretación y lo que designa en términos de representación con el uso de relaciones conceptuales superordinadas, subordinadas, coordinadas y ajustada a fines. Sin embargo, el instrumento ha sido validado por una herramienta de corte cuantitativo desde el coeficiente de alfa de Cronbach, a fin de garantizar la consistencia interna del instrumento (Greene, Caracelli y Graham, 1989).

Este estudio se inscribe en la perspectiva explicativa, dado que la investigación se basa en las informaciones recolectadas en las organizaciones y sus perspectivas cotidianas. Al respecto, Pavón-Martínez y Martínez-Aznar (2014) afirman que este abordaje es no solo una forma de desarrollar investigación y producir conocimiento, sino que además se constituye en visión comprehensiva, una ideología social y una definición del significado y la proyección del fenómeno estudiado.

Para la selección de la muestra se han tomado de base las 29 627 empresas registradas en la Cámara de Comercio de Santa Marta, de las cuales se desagregan las registradas como persona natural y las que no responden a la actividad agroindustrial. Si desagregamos el número de empresas agroindustriales del Magdalena del tipo de sociedades -persona natural o jurídica- por la clasificación CIIU Rev. 4 1, es posible decantar la existencia de 208 empresas con personería jurídica ajustada a la agenda de acometividad del departamento del Magdalena en la producción de palma de aceite, banano y café, la mayoría con domicilio en Santa Marta. Su distribución según los años de operación se presenta en la tabla 1 (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2020).

Tabla 1 Antigüedad de las empresas

| Antigüedad | Cantidad | % |

|---|---|---|

| Entre cero y tres años | 102 | 49 % |

| Entre cuatro y cinco años | 33 | 16 % |

| Entre seis y diez años | 37 | 18 % |

| Entre 11 y 15 años | 18 | 9 % |

| Entre 16y 20 años | 9 | 4 % |

| Más de 20 años | 9 | 4 % |

| Total | 208 | 100 % |

Fuente. Elaboración propia a partir de base de datos de Cámara de Comercio de Santa Marta, 2020.

La distribución de las 208 empresas que constituyen nuestro objeto de estudio se presenta en la tabla 2.

Tabla 2 Empresas por municipio

| Municipio | Cantidad | % |

|---|---|---|

| Aracataca | 5 | 2,40 % |

| Ariguaní | 2 | 0,96 % |

| Ciénaga | 11 | 5,29 % |

| El Banco | 2 | 0,96 % |

| Fundación | 4 | 1,92 % |

| Pivijay | 1 | 0,48 % |

| Plato | 5 | 2,40 % |

| Sabanas de San Ángel | 1 | 0,48 % |

| San Sebastián | 2 | 0,96 % |

| Santa Marta | 172 | 82,69 % |

| Santana | 1 | 0,48 % |

| Zona Bananera | 2 | 0,96 % |

| Total | 208 | 100 % |

Fuente. Elaboración propia a partir de base de datos de Cámara de Comercio de Santa Marta, 2020.

3.2 Muestra

Con el propósito de definir la base de la muestra para la recolección de la información y teniendo en cuenta el objetivo de describir el imaginario social de los trabajadores del sector agroindustrial del Magdalena, acerca de la responsabilidad social empresarial, se toma como base el número de trabajadores de estas 208 empresas, el cual, según datos de la Cámara de Comercio de Santa Marta, es de 1 321 colaboradores. Esta información se obtiene mediante el cálculo de la muestra de la población y aplicando un muestreo aleatorio simple, con un margen de error del 8 % y un nivel de confianza del 95 %, de manera que se estima en 98 individuos (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2020).

3.3 Validación del instrumento

Al probar la consistencia interna del instrumento por medio del coeficiente alfa de Cronbach este se estimó en 0,74, sobre un instrumento de 19 ítems y 98 unidades de análisis, lo que lo hace consistente para aplicación en campo.

4. Resultados

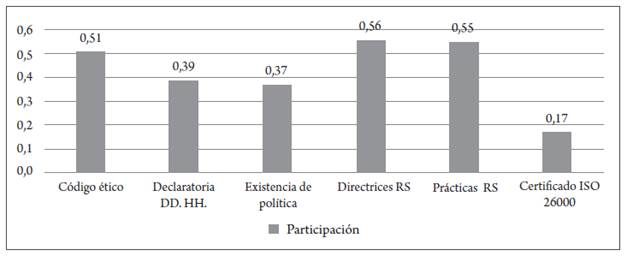

En una primera instancia se establecen los porcentajes de participación en una escala de tres niveles en la que las unidades de análisis respondían a tres condiciones: existencia o no existencia del denominador y la denominación de construcción. Al analizar los resultados del instrumento de recolección de información, en sus ítems del 2 al 7 (véase la Tabla 4), se evidencia que existe una sucesión de coeficientes relativamente bajos en relación con los componentes que tienen que ver con la existencia de códigos éticos, según el ítem 2, la existencia de declaratorias de aceptación y apropiación de derechos humanos en el ítem 3, la intermedia demarcación en la existencia de una política o los lineamientos para el desarrollo de la responsabilidad social en el ítem 4, la carencia de directrices para el desarrollo de la responsabilidad social en el 5, la baja existencia de prácticas para el desarrollo de la responsabilidad social en el ítem 6 y en el ítem número 7 la existencia de certificaciones tipo ISO 26000.

Tabla 4 Lista de ítems 2-7

Fuente. Elaboración propia.

En un primer análisis de frecuencias de datos encontramos para el ítem 2 que el 50 % estableció la existencia de algún tipo de código ético en la organización. En el ítem 3 el denominador que más marcó fue el de la no existencia, en relación con la declaratoria de derechos humanos. Este hecho representa un aspecto preocupante puesto que solo un 40 % reconoce que en su organización existe algún tipo de valoración, declaratoria o documento en relación con los derechos humanos.

En el ítem 4, con relación a las políticas o lineamientos de responsabilidad social, encontramos que el mayor denominador es la inexistencia -en un 63,3 %- de algún tipo de documento interno o externo que se asocie a este indicador, aspecto que es preocupante porque, si bien las prácticas de responsabilidad social también son indicador, el hecho de que estas no estén documentadas representa un desinterés formal en el tema.

En el ítem 5 se encontró que solo un 52 % reconoce que hay directrices en el desarrollo de la responsabilidad social que establezcan algún tipo de direccionamiento estratégico hacía el indicador en cuestión. En el ítem 6, sobre las prácticas de responsabilidad social, es un poco un poco incongruente, pues demarca que un 48 % de las organizaciones cuenta con prácticas de responsabilidad social, es decir, son acciones aisladas sin finalidad específica a largo plazo. En el ítem 7, en lo que respecta a la existencia de certificaciones tipo ISO 26000, encontramos que solo un 17 % reconoce que existen, lo que conduce a un escenario poco formal en el ámbito del sector agroindustrial del departamento del Magdalena, puesto que no existe una preocupación latente de generar procesos de certificación en torno a normas voluntarias como la ISO 26000.

Tabla 5 Frecuencia de datos ítems 2-7

Fuente. Elaboración propia.

La figura 1 ilustra, en términos de índice, cómo se comportan los indicadores medidos, en una escala de cero a uno. Es evidente que los ítems con mayor desempeño son la existencia de códigos éticos, directrices y prácticas de responsabilidad social, todos por debajo de 0,56 sobre un rango de 0 a 1.

Los ítems 8 y 9 se establecieron bajo una metodología basada en la analogía, es decir, en la relación o comparación por similitud o semejanza (Guerra, 2014); se postula un enunciado y las unidades de análisis deben asociarlo como una proposición consecuente. Esta estructura metodológica permite indagar las concepciones del imaginario social que tienen los individuos y establecer una concordancia para asumir una posición o una respuesta.

En la mayoría de los casos el enunciado debe coincidir con una de las proposiciones que se adjuntan. En este caso, la analogía se construyó de la siguiente manera: «la responsabilidad social es a la empresa lo que las leyes nacionales son a…». En el marco de similitud la respuesta por concordancia es la alternativa «sociedad». Sin embargo, esta alternativa solo representó el 54,1 % del total de las proposiciones seleccionadas, lo que permite inferir que no hay un cotejo conceptual claro y suficiente que permita establecer con claridad la concepción sobre la responsabilidad social empresarial.

Tabla 6 Aplicación de Analogía_1 ítem 8

| Ítem 8: Analogía | Tipo de relación conceptual | Porcentaje | Porcentaje valido | Porcentaje acumulado |

|---|---|---|---|---|

| Una sociedad | Ajustada a fines | 54,1 | 54,1 | 54,1 |

| Un parlamento -Congreso de la República- | Subordinada | 16,3 | 16,3 | 70,4 |

| La legislación internacional | Coordinada | 10,2 | 10,2 | 80,6 |

| Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia | Superordinada | 18,4 | 18,4 | 99 |

| Un bebé recién nacido | Sin relación | 1 | 1 | 100 |

| Total | 100 | 100 |

Fuente. Elaboración propia.

En el ítem 9, con relación a la analogía «la ética es a la empresa lo que el dinero es a…», en el marco de similitud la respuesta por concordancia es la alternativa «una entidad financiera», puesto que el dinero es una razón suficiente para una entidad financiera, entendiendo que la finalidad son las personas que reciben los servicios financieros. En este caso la alternativa concordante cotejó el 68,4 % de las respuestas. Este resultado permite inferir una representación simbólica asociada al concepto de relaciones superordinadas, es decir, existe un imaginario que lo relaciona en sistema de jerarquía.

Tabla 7 Aplicación de Analogía_2, ítem 9

Fuente. Elaboración propia.

En relación con el ítem 10 se definieron unas proposiciones como alternativas de respuesta que coinciden con el tipo de asociaciones comunes que están dentro del imaginario relacional como productos de responsabilidad social, y se indagó hacía dónde se cree que puede conducirnos las prácticas de responsabilidad social, entre ellos a donar, al reconocimiento, a la eficiencia, a la retribución, al cumplimiento legal o a la predisposición al cuidado del medio ambiente: 001= donar con mayor frecuencia en las comunidades que más lo necesitan; 002 = ser reconocida como una empresa que se preocupa por el bienestar de los demás; 003 = ser más eficiente y rentable; 004 = retribuir las afectaciones relacionadas con su operación comercial; 005 = cumplir con su deber legal; 006 = el cuidado del medio ambiente.

Entre estas alternativas se asocia, en primera medida, a la responsabilidad social con el reconocimiento y la eficiencia, con un 52 % y un 48 % de participación respectivamente. En este ítem llama la atención que no se marca ni la retribución social, que constituiría, desde los fundamentos de la responsabilidad social, la alternativa con más cohesión conceptual, ni la prescripción normativa ni la perspectiva ambiental, aspectos que parecen reveladores a la hora de revisar los componentes del imaginario social en el contexto del sector agroindustrial del Magdalena (véase la Tabla 8).

Tabla 8 Asociación de proposiciones ítem 10

Fuente. Elaboración propia.

En el ítem número 11 se exploran los conceptos que se asocian a la responsabilidad social como sus representaciones de significado -001= deber legal, 002 = filantropía, 003 = hacer el bien a los demás, 004 = retribución legal, 005= donar a comunidades elementos que necesitan, 006 = administrar eficientemente, 007 = deber social, 008 = protección del medio ambiente-, de modo que los resultados asocian la responsabilidad social con el deber social en un 33 %, la eficiencia en un 24 %, la retribución legal con un 24 %, hacer el bien en un 11 % y el deber legal en un 7 %. Es relevante que en términos conceptuales el deber social marque con mayor porcentaje, pero no es en términos suficientemente significativo (véase la Tabla 9).

Tabla 9 Asociación de proposiciones ítems 11

Fuente. Elaboración propia.

En una última dimensión de análisis se desagregaron los grupos de interés que se asocian de modo general a las organizaciones con el fin de determinar líneas de interés con cada uno de estos grupos. En la dinámica del imaginario social empresarial se encuentra que existen valoraciones dispares en algunos grupos de interés, en particular las comunidades circundantes, las entidades gubernamentales y la competencia. Esto quiere decir que la visión global de la responsabilidad social no se entiende de modo integral: ítem 12 = clientes, ítem 13 = colaboradores/trabajadores, ítem 14 = accionistas, ítem 15 = comunidad circundante, ítem 16 = las entidades gubernamentales, ítem 17 = los proveedores, ítem 18 = la competencia, ítem 19 = el medio ambiente.

5. Discusión

Los resultados de la investigación evidencian que, al indagarse sobre la aplicación de acciones relacionadas con RS, como códigos éticos, declaratoria de DD. HH., políticas y certificaciones relativas a RS, existen rezagos en la incorporación de acciones que permitan configurar a las organizaciones del sector agroindustrial del departamento del Magdalena como referentes en la construcción de una concepción de empresa éticamente responsable. Según González (2020), la responsabilidad social crea canales de comunicación efectivos en la construcción de una identidad corporativa con sentido social. Las organizaciones que establecen acciones de responsabilidad social establecen líneas de coincidencia entre las acciones misionales y las operativas, puesto que la orientación se centra en un proceso integral en el que los distintos grupos de interés se articulan y permean a la organización en todas sus áreas.

Una vez definida la identificación de acciones de RS en las organizaciones se propuso, por medio de una metodología basada en analogías, indagar sobre la concepción del imaginario respecto al concepto de RS (véase la Tabla 6). Se encontró que la relación conceptual con mayor frecuencia es el concepto ajustado a un fin específico, con un 54,1 %; llama la atención que no es claro cómo asocian la RS puesto que las demás relaciones de superordinarias, subordinadas y coordinadas comparten entre las tres una diferencia de tan solo tres puntos porcentuales. Es decir, la concepción de RS no es clara.

Según Girola (2012), los sistemas de imaginarios sociales se representan desde las construcciones de verbalización de los individuos de tal modo que el imaginario general es expresado en unidades verbales por relación conceptual. Desde la posición teórica del autor es claro que no existe una conceptualización ampliamente definida y socialmente aceptada o generada por cohesión de la RS (Moscovici, 1984).

En un siguiente caso de analogía (véase la Tabla 7) se establece un resultado de tipo superordinada con un 68,4 %, lo cual indica que la concepción del imaginario representada en unidades verbalizadas es de tipo jerárquico, es decir, se entiende la RS como una categoría de menor jerarquía que la empresa. Está condición podría generar, según Moscovici (1984), una focalización a entender la RS como un concepto de jerarquía y no de carácter relacional, como lo son los conceptos coordinados.

En un siguiente momento se utilizaron relaciones conceptuales de asignación de valor y representación al enlistarse seis categorías (véase la Tabla 8). Se encontraron dos posiciones de representación: una asociada desde el bienestar general al que propende la empresa, y otra desde un enfoque de la sostenibilidad. Desde esta perspectiva Toboso-Martín (2014) reconoce que pueden existir relaciones verbales que se asumen por agrupación conceptual, lo que no significa que sea una representación de su imaginario. Sin embargo, se muestra la selección de dos categorías afines, lo que nos alejaría de la postura del autor y nos podría acercar más a una respuesta del imaginario por focalización, es decir, no se asocian directamente a la responsabilidad social, sino de manera independiente a su valor conceptual (Jiménez, 2019).

Al recurrir, en una segunda fase, a las relaciones conceptuales por asociación, se enlistaron siete conceptos (véase tabla 9), entre los que sobresale entender la RS como deber social con un 33,7 %, seguido de administración eficiente con un 24,5 % y la retribución legal con un 23,5 %. Aunque se asocia mayoritariamente al deber social, su índice no es lo suficientemente marcado. Este aspecto supone, según Toboso-Martín (2014), que las concepciones del imaginario social expresadas en unidades verbales están regidas por los valores axiológicos de los individuos que asumen posiciones que les competen o afectan; esto puede explicar la distribución de los resultados en tres direcciones: la visión social de la realidad Brunás y Cejas (2019), la visión legalista de la realidad (Ansolabehere, 2008) y el enfoque retributivo de las acciones sociales (Ballesteros-Doncel, 2010).

Una última dimensión explorada en la investigación es la asignación de valor y relevancia a los grupos de interés asociados a las organizaciones agroindustriales del departamento del Magdalena (véase la Figura 2). Al revisar la valoración de asignación se encontró baja identificación de los grupos de interés: comunidad, gobierno y competencia. Este resultado contrasta con el tipo de actividad económica desarrollada por las empresas del sector agropecuario insertadas dentro de las comunidades de campesinos o en zonas rurales, aunque puede entenderse desde la perspectiva de Castoriadis (2016), quien afirma que el imaginario social se alimenta de las categorías gnoseológicas que los individuos manejan, es decir, es posible que no identifiquen conceptualmente la existencia de grupos de interés asociados a las organizaciones.

6. Conclusión

El imaginario social es un constructo teórico que nos permite reconocer una mirada distinta del abordaje de los postulados de la RS en distintos sectores de la economía. Posibilita entender los niveles de representación que se expresan en unidades verbalizadas para comprender la forma en que las organizaciones asumen, practican e implementan los principios de la RS, porque no solo nos dice el nivel de conocimiento, sino que expresa de qué manera los individuos que interactúan en un sector de la producción, como lo es el agroindustrial, establecen su visión particularizada de la RS.

El estudio permite identificar que dentro de las organizaciones del sector agroindustrial no se identifican constructos relacionados con los grupos de interés de la RS, lo cual podría indicar que, aunque tengan acciones o planes que se derivan de los principios de la RS, no se les reconozca como tal. Esto genera un distanciamiento directo en la apropiación de valores de RS, importantes para afrontar el contexto actual de incertidumbre económica en el marco de la restricción social provocada por la SARS-CoV-2.

En este orden de ideas, se hace necesario realizar este tipo de estudios en otros sectores de la economía para así identificar las diversas dinámicas de imaginario social presentadas y analizar si esta situación es general de las prácticas de la RS o específica del sector agroindustrial. Es así que las organizaciones del sector agroindustrial deben implementar estrategias que permitan la transformación de dicho imaginario social, para que de esta forma propendan a un mejoramiento continuo de sus actividades de RS.