Introducción

El síndrome de Takotsubo (ST), también conocido como síndrome de balonamiento apical transitorio, síndrome del corazón roto o miocardiopatía por estrés, es una falla cardíaca aguda caracterizada por disfunción temporal ventricular, usualmente reversible y en la cual hay ausencia de lesión coronaria oclusiva que la explique1.

Se han descrito múltiples mecanismos fisiopatológicos causantes, como la toxicidad miocárdica por el aumento en catecolaminas circulantes, disfunción del sistema nervioso autónomo con hiperactividad del simpático, reacción inflamatoria con elevación de interleuquinas séricas, isquemia miocárdica con espasmos de las coronarias y alteraciones microvasculares, factores hormonales, predisposición genética, entre otros, desencadenados por un evento de estrés físico o emocional intenso2,3.

Es más frecuente en mujeres con una relación mujer: hombre de 9:1, principalmente postmenopáusicas. Sin embargo, se reportan más complicaciones intrahospitalarias como arritmias ventriculares, necesidad de soporte ventilatorio y paro cardiaco en la población masculina, otros factores relacionados con peor pronóstico son la presencia de factor desencadenante, cuadro neurológico agudo o enfermedad psiquiátrica, niveles de troponina elevados y disminución de la fracción de eyección (<45%)4. En mujeres son más frecuentes los desencadenantes emocionales, mientras que en los hombres es más prevalente el estrés físico (choque, sangrado intracerebral, entre otros) como factor desencadenante5.

Como cardiopatía fue descrito por primera vez en 1990 por Sato et al. (Japón) como una forma de aturdimiento miocárdico agudo catecolaminérgico, sin una lesión coronaria oclusiva que explique el patrón de disfunción temporal observado en el ventrículo izquierdo6. Clínicamente semeja el síndrome coronario agudo, pero con reversibilidad de los hallazgos clínicos e imagenológicos en la mayoría de casos en un lapso corto de tiempo7,8.

Se ha descrito el dolor torácico como el síntoma de presentación más común (76%), también se pueden presentar con disnea, síncope, síntomas vagales, palpitaciones, síntomas de falla cardiaca aguda y muerte súbita, o puede presentarse de forma asintomática9.

Aunque se considera una patología con pronóstico benigno puede traer consecuencias y secuelas graves, ocasionando una mortalidad intrahospitalaria del 2 al 5%10 y una tasa de recurrencia entre el 5 al 22%1. Dentro de sus principales complicaciones se encuentran la falla cardíaca aguda, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la regurgitación mitral, choque cardiogénico, arritmias (como taquicardia sinusal, complejos atriales y ventriculares prematuros, taquicardia supraventricular paroxística, fibrilación atrial, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, bloqueo de rama izquierda y derecha así como bradiarritmias, asistolia y actividad eléctrica sin pulso), formación de trombos intracavitarios con fenómenos embólicos y la ruptura del ventrículo izquierdo11.

Es una enfermedad infrecuente, con pocos datos epidemiológicos reportados en Latinoamérica. Además poco diagnosticada por el desconocimiento de la misma y por las similitudes en sus manifestaciones clínicas con el síndrome coronario agudo; condición que puede descartarse mediante la angiografía coronaria diagnóstica temprana12.

A nivel mundial, se estima que las tasas de recurrencia y mortalidad a 5 años son entre el 5-22% y entre el 3-17%, respectivamente1,10,13–14. La mayoría de datos provienen de países asiáticos, europeos y de Norte América, puesto que los datos existentes en países latinoamericanos acerca de presentación clínica, seguimiento y desenlaces a corto y mediano plazo del ST se limitan solo a reportes de casos15–16. En vista de esta falta de información, que termina dificultando el diagnóstico oportuno y de la relevancia clínica de las complicaciones, recurrencia y mortalidad de la misma, se decidió estudiar las características de los pacientes con ST en una muestra de una ciudad de Latinoamérica.

El objetivo de este estudio es describir las características clínicas, epidemiológicas y los desenlaces de una cohorte de pacientes con ST entre 2011 y 2016 en la ciudad de Medellín, Colombia.

Materiales y métodos

Este es un estudio observacional de tipo descriptivo, ambispectivo. Los criterios de inclusión son pacientes mayores de 18 años que ingresaron al servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel de complejidad de la ciudad de Medellín, Colombia, en el período comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2016, con cuadro clínico de falla cardiaca aguda y ecocardiografía inicial compatible con ST y con control ecocardiográfico donde se evidenciara recuperación de la función ventricular como principal parámetro, entre otros. Se realizó un censo, analizando todas las historias clínicas que cumplieran con los criterios de inclusión. No se consideraron criterios de exclusión por lo selecto y específico de la población que se estaba estudiando. Los datos de las bases de datos fueron extraídos durante los años 2015 y 2016. Se obtuvieron variables demográficas, antecedentes personales, manifestaciones clínicas, signos vitales, probables desencadenantes como estrés físico y/o emocional, biomarcadores cardíacos, imágenes (angiografía coronaria, hallazgos ecocardiográficos de ingreso y control), días de estancia hospitalaria, tratamiento recibido, desenlaces (muerte, recuperación o recurrencia). Posterior al alta se hizo seguimiento telefónico a todos los pacientes para conocer la supervivencia en un lapso mínimo de 6 meses, así como la frecuencia de recurrencia.

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 21, para los datos descriptivos se obtuvieron promedios y medianas con sus respectivas medidas de dispersión. Los cambios ecográficos iniciales y de control se analizaron mediante pruebas de comparación de promedios para muestras repetidas (Comparación de promedios con la prueba U de Mann-Whitney).

Resultados

Se recolectaron 18 pacientes, cuyo promedio y desviación estándar de la edad fue de 59.5 ± 16.02 años, el 66.7% fueron mujeres. Entre los antecedentes personales más comunes destacan hipertensión arterial (50,0%), tabaquismo (44,4%), trastornos psiquiátricos (27,8%) y diabetes mellitus (22,2%), en la tabla 1 se detallan las características demográficas, los antecedentes personales de los pacientes y el valor de troponinas iniciales y de control, en este punto es importante aclarar que el valor de referencia del laboratorio es <0,04 y que las troponinas finales solo se midieron en 5 pacientes según criterio médico.

Tabla 1 Características demográficas y antecedentes personales

*Desviación estándar

†Trastornos psiquiátricos: Depresión (2 pacientes), trastorno afectivo bipolar (1 paciente), trastorno de ansiedad (1 paciente), duelo no resuelto (1 paciente).

Fuente: autores

Los síntomas más frecuentes fueron disnea, dolor precordial y muerte súbita cuya frecuencia de presentación fue del 77,8%, 50,0% y 11,1%, respectivamente. En el 94,5% de los casos se logró documentar el factor desencadenante, siendo el mas importante el estrés físico (77,8%), y de este, los mas relevantes fueron los procesos infecciosos 44.4% (colecistitis, infección urinaria, pielonefritis, infección respiratoria, diarrea y colecciones pélvicas). El estrés emocional estuvo presente en el 16,7% de los casos y en 5.6% de los pacientes no se encontró el factor desencadenante del síndrome (Takotsubo primario) (ver tabla 2). Cabe resaltar que en los desencadenantes mencionados, las variables tanto de estrés físico como emocional no son excluyentes y por lo tanto, el porcentaje puede superar el 100%.

Tabla 2 Síntomas y desencadenantes

*Otros: Adrenalina intravenosa (1 paciente), crisis asmática (1 paciente), intoxicación por litio (1 paciente), intoxicación feniletilamina (1 paciente) y anemia hemolítica (1 paciente)

‡Postquirúrgico: toracoscopia, herniorrafia, laparotomía exploratoria.

Fuente: autores

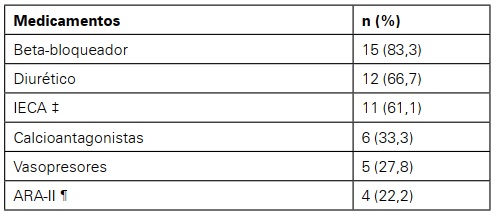

Los medicamentos más frecuentemente utilizados para el manejo del ST de forma intrahospitalaria fueron los beta-bloqueadores en el 83,3% de los casos, seguido de diuréticos 66,7% e IECA/ARAII, que sumados fueron suministrados en el 83,4% de los casos. Cabe anotar que el 27,8% de los pacientes requirió algún tipo de vasopresor durante la estancia hospitalaria. Los demás medicamentos se enuncian en la tabla 3.

Tabla 3 Medicamentos utilizados para el manejo intrahospitalario

‡Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.

¶Antagonistas de los receptores de angiotensina II.

Fuente: autores

Los hallazgos ecocardiográficos al momento del ingreso, comparados con el control realizado a los 29 días en promedio del evento, se muestran en la tabla 4. Se usó como prueba estadística la comparación de promedios con la prueba U de Mann-Whitney.

En todos los casos se observó un aumento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) en promedio de 20.64%, con una mejoría tanto en el volumen de la aurícula izquierda (AI) así como de la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP).

Los datos de coronariografía estuvieron disponibles en 14 de 18 pacientes (77,8%). Se documentó en 2 de ellos enfermedad coronaria que angiográficamente no explicaba los cambios observados en el ecocardiograma transtorácico (TT). La mortalidad global de la cohorte fue del 11.1%: 2 de 18 pacientes murieron a los 4 y 11 meses posteriores al evento, al parecer por causas no relacionadas con el ST, sin embargo, no se realizó análisis de mortalidad atribuible. No hubo ningún caso de muerte intrahospitalaria. Solo el 5,6% de los pacientes presentó recurrencia del ST en el año siguiente (ver tabla 5).

Discusión

El ST fue descrito por primera vez en 1990 y en el 2006 fue clasificado como una cardiomiopatía adquirida primaria (“Tako-Tsubo”, cardiomiopatía por estrés), la cual es mediada por fenómenos vasculares, miocárdicos o mixtos que ocurren posterior a un evento de estrés emocional o físico1,3,7,17–18. Dicha enfermedad simula clínicamente un síndrome coronario agudo (SCA)8, sin embargo su incidencia es baja, únicamente entre el 1 al 2% de los pacientes con sospecha de SCA terminan con diagnóstico de ST después de que se excluyen lesiones coronarias oclusivas1,3,7,17,18,19.

La mayoría de los datos epidemiológicos del ST provienen de Norteamérica, países asiáticos, europeos y poblaciones caucásicas y negras. En Latinoamérica solo se dispone de reportes de caso y revisiones de tema15,16,17,18,19,20,21,22. Es por esto que en la discusión no se compara con Artículos Originales con poblaciones demográficamente similares a la presente en este estudio.

Similar a lo reportado en la literatura, la mayoría de pacientes fueron mujeres, sin embargo la relación mujer:hombre fue 3:1, inferior a lo descrito por Sharkey et al.23 y otros autores1,18 que estiman una relación 9:1. En este estudio el promedio de edad fue de 59,3+19, acorde a lo reportado por otras series en las que el ST típicamente afecta a mujeres mayores de 50 años post-menopáusicas5,10. En el 94.5% de los casos en que se logró establecer el factor desencadenante del ST, el estrés físico fue la principal causa de éste, tanto en hombres como en mujeres (77% de los casos); sin embargo, en los casos en los que el estrés emocional fue el desencadenante solo las mujeres se vieron afectadas (16,7% del total de los pacientes). Además existen otros trabajos como el de Sharkey et al, en el que se logró establecer el factor desencadenante en el 89% de los pacientes, de estos 47% fueron causas emocionales y 46% estrés físico23.

Tabla 4 Cambios ecocardiográficos iniciales y de control

*TT: Transtorácico.

†FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

‡AI: Aurícula Izquierda.

¶PSAP: Presión sistólica de la arteria pulmonar.

**Intervalo

Fuente: autores

En el 77% de pacientes se realizó el diagnóstico de ST por clínica, recuperación de la FEVI en ecocardiograma TT de control y coronariografía sin evidencia de lesiones coronarias obstructivas significativas, mientras que en el porcentaje restante el diagnóstico se basó en la evolución clínica y la recuperación de la FEVI por ecocardiografía, sin tener documentación de coronariografía. En otros centros se utilizan diferentes métodos diagnósticos como medicina nuclear, resonancia magnética, angiotomografía, entre otros11.

En general, el tratamiento en la fase aguda es de soporte y manejo de las complicaciones. En casos leves, se podría considerar el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina II y beta-bloqueadores2. En caso de falla cardiaca aguda con edema pulmonar, se indican los diuréticos14 y en pacientes con choque cardiogénico, recientemente se ha sugerido que el levosimendán podría ser usado como una opción más segura11.

El 27,8% de los pacientes requirió uso de vasopresor en algún momento de la hospitalización para el manejo de la falla cardiaca aguda, este dato es similar a lo descrito por Nascimento et al. en una cohorte de 59 pacientes recolectados en el hospital Mount Sinai Heart Institute donde el 20% requirieron vasopresor22.

En este estudio se reportó una mortalidad del 11,1%, cifra que está dentro de lo reportado a nivel mundial (3-17%)1,22, no se presentaron muertes de forma intrahospitalaria que según otras series pueden oscilar alrededor del 2 al 5%5,10,13. De acuerdo con otros reportes16, la mejoría ecocardiográfica es temprana, suele ocurrir en las primeras 4 semanas; en ésta cohorte se evidencia una mejoría tanto de la FEVI como de la PSAP y del volumen de la AI en el control ecocardiográfico.

Aunque considerada una entidad benigna por su potencial reversibilidad en el tiempo y pronóstico favorable, el ST puede tener complicaciones potencialmente fatales como falla cardíaca aguda (45%), obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo (25%), shock cardiogénico (20%) y arritmias (24%), incluso hasta ruptura del ventrículo izquierdo1,10. En este trabajo, durante la hospitalización y seguimiento, no se presentaron otras complicaciones mayores como: trombosis, accidente cerebrovascular, ruptura ventricular izquierda, obstrucción del tracto de salida, regurgitación mitral severa, arritmias o choque cardiogénico.

A continuación, se describen algunas de las limitaciones del estudio. esta investigación es un estudio retrospectivo que fue desarrollada en un solo centro. El criterio diagnóstico se fundamentó en los hallazgos ecocardiográficos, angiográficos y clínicos, cabe aclarar que en el 22,2% de los pacientes no se realizó coronariografía, el diagnóstico fue basado en la evolución clínica y la recuperación de la FEVI por ecocardiografía. Además, no se consideraron criterios de exclusión por lo selecto y específico de la población que se estaba estudiando.

Conclusiones

En el presente estudio, la edad promedio de presentación fue de 59,3+19, la mayoría de los pacientes afectados fueron mujeres con causas secundarias, y a diferencia de otras series, la relación mujer: hombre fue menor, cabe resaltar que los síntomas mas frecuentemente encontrados fueron disnea, dolor precordial y muerte súbita, difiriendo con los más comunes reportados en la literatura, en donde el síncope cobra un papel importante y la muerte súbita es infrecuente. A pesar de que puede recurrir y llevar a la muerte, estos dos desenlaces fueron infrecuentes en esta cohorte y se comportaron dentro de lo esperado. El pronóstico cardíaco a mediano plazo es bueno, evidenciado por la recuperación de la FEVI en la ecocardiografía TT. El 1-2% de las sospechas de SCA, terminan siendo en realidad un Síndrome de Takotsubo, que puede llevar a complicaciones agudas graves como falla cardíaca aguda, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, choque cardiogénico, arritmias, entre otras; por lo tanto, el mejor entendimiento de esta patología en una muestra latinoamericana permitirá mejorar la oportunidad diagnóstica y, por ende, un adecuado seguimiento y tratamiento.