Introducción

Actualmente las escuelas de medicina latinoamericanas han adoptado un nuevo sistema de enseñanza basado en competencias, donde la investigación se evidenció como eje fundamental para desarrollar capacidades académicas (1,2). Las capacidades académicas o científicas son aquellas habilidades para dirigir determinado tema hacia un producto investigativo (3-5). Dentro de esas habilidades básicas para el estudiante de medicina se encuentran la redacción científica, el conocimiento de bases de datos y la búsqueda bibliográfica y bioestadística (3-5).

Estas capacidades van a ser críticas y necesarias para generar conocimiento, lo cual es clave para el avance y el desarrollo del médico, pues este tenderá a continuar su aprendizaje en un posgrado en cuanto más habilidades tenga. Esto se debe a que un posgrado requiere de una capacidad mínima de producción del conocimiento para su terminación, pero el no tener estas habilidades inculcadas desde el pregrado puede impedir iniciar o llevar a buen término y de forma oportuna dichos estudios. Al final, se logra incidir en el bajo porcentaje de recursos humanos en salud que inician o culminan estudios formales posterior a su pregrado (6).

Lo anterior es algo que también compete a la sociedad (7), pues entre mejor calidad académica tengan los futuros médicos, mayores beneficios obtiene la población en el cuidado de su salud. Es un reto impartir las habilidades suficientes para desarrollar investigación en los estudiantes de medicina (8), aunque es una necesidad para elevar la calidad de la salud pública.

Existe una escasa producción y publicación científica por parte de estudiantes de medicina en Latinoamérica (4). Una de las principales causales de este hecho es que las universidades no aportan los conocimientos necesarios en investigación en las materias destinadas para este fin en el currículo médico, donde solo el 30 % de estudiantes califica como bueno o muy bueno el entrenamiento recibido en metodología y búsqueda de información (9), y más de la mitad señala como deficiente o nula la capacitación en lectura crítica de sus universidades (10). En Perú, según reportes del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), el aporte científico por parte de estudiantes de pregrado es escaso, pues representó apenas el 1,2 % hasta el año 2011 (11).

En vista de esta problemática, históricamente las diferentes Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (SOCEM) han contribuido a la producción científica, y la afiliación estudiantil a este tipo de asociaciones ha incrementado la frecuencia de las publicaciones (12). Incluso la actual ley universitaria del Perú obliga a las universidades a cumplir con el proceso de licenciamiento institucional a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), en la que se está evaluando la producción científica como requisito para cumplir los estándares de calidad universitaria, especialmente en medicina (13).

Estudios previos han detallado la actitud, el conocimiento, la experiencia, las barreras y los retos en el desarrollo de actividades de tipo investigativo en el contexto universitario (14-16). Sin embargo, no existe evidencia empírica concluyente en cuanto al entrenamiento estudiantil en capacidades científicas y académicas esenciales para su formación médica; mucho menos se han identificado los factores influyentes para la adquisición de dichas herramientas. Esto a pesar de que es recomendable que las universidades implementen cambios curriculares que incentiven la inmersión en la investigación (17,18).

El propósito de nuestra investigación fue identificar la frecuencia en que los estudiantes de medicina demuestran tener la capacidad científica-académica básica (así como los factores asociados a esta), para lo que se utilizó información recogida en 40 escuelas de medicina procedentes de 11 países de Latinoamérica en 2016.

Métodos

Se hizo un estudio transversal de análisis de datos secundarios en 11.587 estudiantes de 40 escuelas de medicina de 11 países latinoamericanos, encuestados durante el semestre académico 2016-I. Se incluyó a aquellos estudiantes que brindaron su consentimiento para participar de la investigación y respondieron de forma adecuada las variables de interés del cuestionario. Se excluyeron a aquellos estudiantes que cursaban el internado médico.

Se realizó un muestreo por conveniencia. Se eligieron las sedes de aquellas escuelas de medicina donde funcionaba una SOCEM de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM).

Se invitó a participar del estudio a 69 SOCEM de América Latina y el Caribe; de ellas, se obtuvo el compromiso de 40 sedes. El equipo investigador de cada sede estuvo conformado por mínimo tres estudiantes de medicina, quienes se encargaron de la gestión y el manejo de datos. El investigador principal del estudio fue el responsable del entrenamiento en conducta ética, ejecución, manejo, control de calidad e ingreso de datos. Se planificaron actividades y se realizaron reuniones virtuales.

En cada escuela de medicina se solicitó permiso a la dirección académica, tras lo cual se ejecutó el estudio en cada año académico al inicio o al finalizar la clase, en un tiempo promedio de 15 minutos. Se solicitó la aprobación verbal antes de la participación, luego de lo cual cada estudiante fue elegido de forma aleatoria hasta completar el tamaño muestral calculado por cada año de estudio. Finalmente, se le suministró el cuestionario a cada aprendiz para su respectivo diligenciamiento individual. Los datos fueron ingresados a una ficha de Excel en el programa Microsoft Excel 2016.

El instrumento fue validado previamente en una investigación similar donde se evaluó a estudiantes de medicina de cuatro ciudades del Perú (19). El cuestionario presentado evaluaba el conocimiento y uso de tecnologías de información y comunicación (TIC), buscadores científicos, redes sociales, así como la capacitación recibida en redacción científica, gestores de referencia, bases de datos y lectura crítica, actividad científica académica y extraacadémica.

Las preguntas donde se evaluó el uso de bases de datos fueron las siguientes: “¿Durante el presente año ha utilizado la siguiente base de datos/buscador?” En cuanto a la capacitación para uso de bases de datos fue “¿Le han capacitado para su uso?” Respecto a la capacitación en búsqueda bibliográfica y lectura crítica fue “¿Ha recibido capacitación?” En el caso de la tenencia de recursos tecnológicos, la pregunta fue “¿Tiene este tipo de tecnología?”. Y sobre la consulta a revistas científicas, la pregunta fue “¿Durante el presente año usted ha consultado revistas médicas?”.

La variable desenlace fue la presencia de capacidad científica-académica básica. Fue definida como el autorreporte de presentar todas las siguientes características educativas-científicas: capacitación y uso de al menos una de tres bases de datos (PubMed, SCOPUS, UpToDate), capacitación en búsqueda bibliográfica, capacitación en lectura crítica, uso académico de al menos una de tres TIC (laptop, smartphone, tablet) y consulta a revistas científicas durante el último año. Las variables independientes fueron sexo, edad, país de origen, tipo de universidad (nacional, particular), cursos clínicos, afiliación a grupos extracurriculares (SOCEM, académicos, investigación, más de uno o ninguno).

El análisis estadístico fue realizado en el programa STATA v.15.0 (StataCorp LP, College Station, TX, USA). Se reportaron frecuencias y porcentajes para variables categóricas, y medidas de tendencia central y de dispersión para variables cuantitativas. Se utilizó la prueba chi cuadrado de independencia, con la finalidad de identificar asociación entre el desenlace (capacitación científicaacadémica básica) y las covariables de interés. Para la variable edad, en relación con capacitación científica-académica básica, se utilizó la prueba U de Mann Whitney. Se trabajó con un nivel de significancia estadística del 5 %.

Se reportó un análisis multinivel de efectos aleatorios para regresión simple y múltiple. Se estimaron razones de prevalencia (RP) por medio del uso de modelos lineales generalizados multinivel (MEGLM, por sus siglas en inglés), familia de distribución Poisson, función de enlace log; universidad como cluster y varianzas robustas. En la regresión múltiple se construyó un modelo parsimónico final a través de un análisis anidado y utilizando la prueba estadística log Likelihood Ratio Test (LRTest) para determinar la inclusión de cada covariable en el aporte al modelo final. Finalmente, se construyeron tres modelos donde se ajustó el modelo final por cada variable que no ingresó a este.

La investigación primaria fue aprobada tras revisión del Comité de Ética del Hospital Docente Madre-Niño San Bartolomé de Lima, Perú. Fue avalado por el Instituto Nacional de Salud. Se establecieron códigos únicos a todos los estudiantes y sedes de estudio; del mismo modo, el cuestionario fue anónimo. El trabajo es una investigación con riesgo mínimo según la resolución número 8430 de 1993 de Colombia.

Resultados

De un total de 11.587 estudiantes de medicina, la mediana de edad fue de 21 años (19-23 años) y el 53,8 % fueron mujeres. La mayoría eran peruanos (42,8 %) y procedían de una universidad estatal o nacional (52,8 %). El 12,5 % pertenecía a una SOCEM. Solo el 1,4 % (IC95 % 1,16 %-1,59 %) presentó capacidad científica-académica básica (Tabla 1).

Tabla 1: Características de estudiantes de medicina de 40 escuelas de Latinoamérica

| Características | N (%) |

|---|---|

| Sexo | |

| Masculino | 5363 (46,3) |

| Femenino | 6224 (53,8) |

| Edad (años) *† | 21 (15-44) |

| País | |

| Ecuador | 638 (5,5) |

| Panamá | 634 (5,5) |

| Paraguay | 1073 (9,3) |

| Bolivia | 960 (8,3) |

| Perú | 4962 (42,8) |

| México | 636 (5,5) |

| Venezuela | 643 (5,6) |

| Honduras | 318 (2,7) |

| Colombia | 849 (7,3) |

| Chile | 238 (2,1) |

| Argentina | 636 (5,5) |

| Universidad | |

| Nacional | 6119 (52,8) |

| Particular | 5468 (47,2) |

| Carrera previa† | |

| No | 10689 (92,4) |

| Sí | 885 (7,7) |

| Cursos clínicos† | |

| No | 4946 (47,1) |

| Sí | 5551 (52,9) |

| Afiliación a grupos extracurriculares | |

| Ninguno | 4852 (41,9) |

| SOCEM‡ | 1449 (12,5) |

| Grupo de investigación | 440 (3,8) |

| Grupo de estudios | 4741 (40,9) |

| Más de uno | 105 (0,9) |

| Capacidad científica-académica básica | |

| No | 11429 (98,6) |

| Sí | 158 (1,4) |

* Mediana y valor mínimo/máximo. † Algunos valores no suman 11.587 debido a datos faltantes. ‡ SOCEM: Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Fuente: creación propia

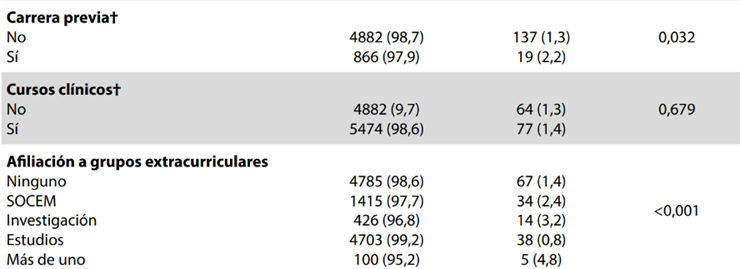

En la Tabla 2 se muestran hallazgos del análisis bivariado, se observa que el país de origen, tipo de universidad, afiliación a grupos extracurriculares y tener una carrera previa se asociaron a presentar capacidad científica-académica básica.

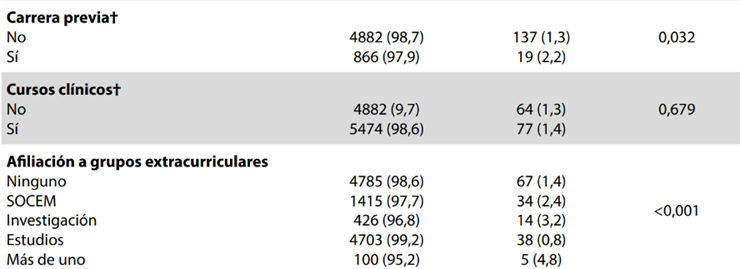

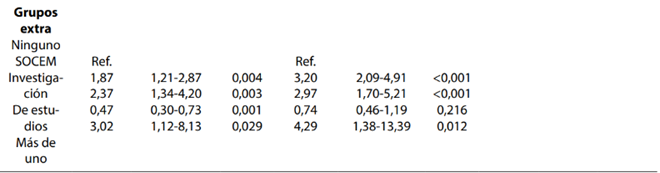

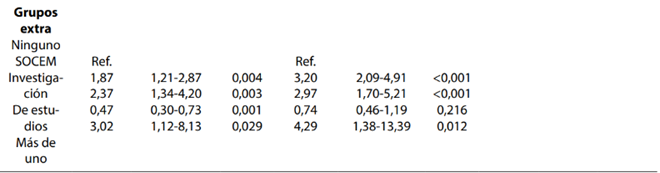

En la Tabla 3 se muestran resultados del análisis de regresión simple, múltiple y modelos extra ajustados por el parsimónico. En la regresión simple resaltó que las variables asociadas positivamente a tener capacidad científica-académica fueron proceder de Chile (RP: 8,97, IC 95 %: 3,65-22,07), estudiar en una universidad particular (RP: 3,54, IC95 %: 2,36-5,32), estar afiliado a una SOCEM (RP: 1,87, IC 95 %: 1,21-2,87), pertenecer a un grupo de investigación (RP: 2,37, IC95 %:1,34-4,20) y estar afiliado a más de un grupo extracurricular (RP: 3,02, IC 95 %: 1,12-8,13).

En el modelo parsimónico final ingresaron tres covariables de interés. Los factores asociados de forma positiva fueron proceder de universidad privada (RP: 4,85, IC 95 % :2,72-8,65), afiliación a una SOCEM (RP: 3,20, IC 95 %: 2,09-4,91), estar en grupos de investigación (RP: 2,97, IC 95 %: 1,70-5,21) y tener afiliación a más de un grupo extracurricular (RP: 4,29, IC 95 %: 1,38-13,39). Los factores negativos fueron proceder de Bolivia (RP: 0,05, IC 95 %: 0,01-0,37), Argentina (RP: 0,06, IC 95 %: 0,01-0,49) y Perú (RP: 0,14, IC 95 %: 0,05-0,41). En los modelos B-D ajustados por el modelo parsimónico A no resultó asociada ninguna covariable de interés (Tabla 3).

Tabla 2: Factores asociados a capacidad científica-académica básica en análisis bivariado

*Mediana y valor mínimo/máximo. †Algunos valores no suman 11.587 debido a datos faltantes. ‡Valores p calculados con la prueba chi cuadrado de independencia. §Valor p calculado con la prueba U de Mann Whitney. Fuente: creación propia

Tabla 3: Factores independientemente asociados a capacidad científica-académica básica en análisis de regresión múltiple

*Valores p obtenidos con modelos lineales generalizados multinivel de efectos mixtos (MEGLM, siglas en inglés), familia Poisson, función de enlace log, varianza robusta y cluster por Universidad. †Modelos B-D ajustados por variables del modelo parsimónico A. Fuente: creación propia

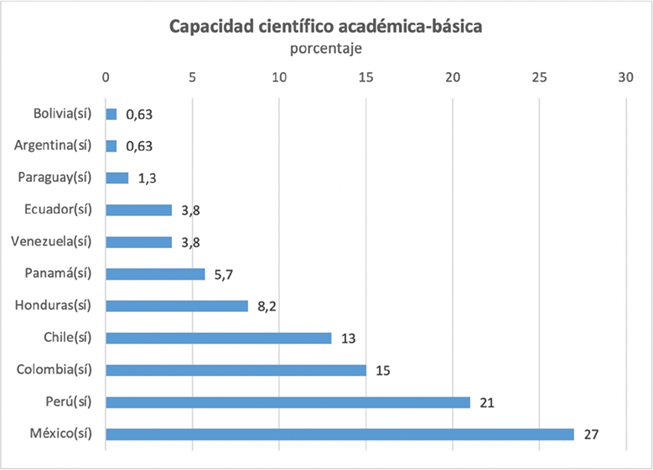

En la Figura 1 se observa que los países con mayor frecuencia de capacidad científica-académica básica fueron México (27,2 %), Perú (20,9 %) y Colombia (14,6 %).

Discusión

La población tuvo escasa presencia de capacidad científica-académica básica (1,4 %). Este resultado contrasta con países europeos tales como Alemania, que demuestra tener buena capacitación, ya que alrededor del 66 % de los estudiantes de medicina han publicado. Esto es atribuible a que tienen como requisito realizar un trabajo de investigación para recibir su título profesional (20). Este hallazgo sugiere una realidad preocupante, pues el estudiante que adquiere estas capacidades está comprometido con su formación, es riguroso en su permanente actualización médica, crítico con la información que recibe y con su práctica profesional, es decir, está enfocado en manejar la medicina basada en la evidencia (MBE) (3).

Estas habilidades de investigación son mucho mayores cuando se ha generado (o intentado generar) investigación con anterioridad (21-23), lo cual ha sido observado en estudiantes de medicina (3). La falta de oportunidades, el escaso soporte institucional y docente, así como la separación de la práctica asistencial, juega en contra del interés científico en el pregrado. Esto último es fundamental, puesto que solo se va a lograr una actitud positiva hacia la investigación si existen conocimientos sobre ello (24). Sin embargo, dicho conocimiento se relaciona con las asignaturas universitarias dedicadas a tal fin y que, por lo general, no brindan las herramientas suficientes para que los estudiantes lleven a buen término sus capacidades científico-académicas (4), por lo que son en muchas ocasiones las SOCEM, a través de cursos extracurriculares de investigación, las que promueven el interés y establecen las bases necesarias en los futuros galenos (5).

Se encontró que ninguno de los 11 países evaluados presentó frecuencias mayores al 50 % en la capacidad científica-académica básica. Pese a ello, los países donde la mayoría de los estudiantes encuestados presentaron el desenlace de interés fueron México (27,2 %), Perú (20,9 %) y Colombia (14,6 %). Esto sugiere que, a pesar de la escasa capacitación en herramientas esenciales para su educación médica en Latinoamérica, estos tres países generan mayores esfuerzos por entrenar a sus estudiantes, lo cual redunda en su productividad científica a nivel regional, ya que son estos países quienes reportan mayores indicadores y se encuentran dentro de los diez primeros lugares de Latinoamérica según SCImago (25).

Pertenecer a una SOCEM se asoció positivamente a presentar capacidades científicas-académicas básicas. Pese a no existir literatura previa donde se consolide en solo un componente el entrenamiento básico que todo médico debe adquirir durante su formación, esto se podría explicar por el hecho de que las SOCEM organizan cursos relacionados a metodología, bioestadística, redacción científica, conducta responsable en investigación, entre otros. Así, parece que aquellos que pertenecen activamente a una SOCEM tienden a autorreportar la tenencia de este desenlace de interés.

La contribución científica de las SOCEM ha incrementado la productividad científica en el campo médico (26-28). El 42 % de artículos indexados en SciELO-Perú tenían alguna SOCEM como afiliación (27). Entre 2002 y el 2014 se han publicado 369 manuscritos científicos realizados por una SOCEM, donde más del 30 % estaban indexados en SCOPUS, PubMed o ISI (28), lo que deja entrever que estas sociedades son un factor que puede contribuir de manera sustancial al enriquecimiento necesario para obtener capacidades científicas-académicas básicas.

Además, pertenecer a un grupo de investigación se asoció a una mayor frecuencia de presentar capacidades científicas-académicas básicas. Este resultado es similar a una investigación donde se evidenció dicha relación entre la pertenencia a un grupo de investigación y nivel científico (24), y con lo descrito por Sánchez-Duque et al. (12), quien afirma que este tipo de filiación favorece la producción científica. Este resultado sugiere que no solo la afiliación a una SOCEM en el pregrado determina las capacidades básicas de un estudiante en su formación médica, pues también existen otros grupos científicos extraacadémicos cuyo propósito es generar evidencia de acuerdo con la línea de investigación de interés y contribuir en la enseñanza de conceptos teórico-prácticos esenciales.

Así mismo, los estudiantes que pertenecían a más de un grupo extracurricular con fines científicos o académicos presentaron capacidades científicas-académicas básicas con más frecuencia. Este hallazgo es consistente con lo reportado por Toro-Huamanchumo et al. (4), quienes muestran que pertenecer a una SOCEM incrementaba en 141 % la prevalencia de publicar dos o más artículos científicos. Esta asociación sugiere que, mientras más expuesto se encuentre un estudiante a grupos extracurriculares, mayor será la adquisición de habilidades educativas en el pregrado y que, además, posteriormente permitirán realizar diagnósticos clínicos que redunden en la mejora de sus pacientes. Un estudiante con capacidades para utilizar las TIC y realizar búsquedas de literatura actualizada y confiable finalmente tendrá mayores posibilidades de hacer un diagnóstico correcto basado en la evidencia científica.

Proceder de una universidad privada también se asoció a una mayor frecuencia de presentar capacidades científicas-académicas básicas. Cabrera-Enríquez et al. (17) reportaron un resultado similar. La explicación de esta relación es que aquellos estudiantes procedentes de universidades

privadas pueden estar expuestos a una mayor demanda de herramientas científicas-académicas. Un claro ejemplo podría ser la mayor oportunidad para capacitación y acceso a bases de datos científicas indexadas, como SCOPUS. Pese a ello, se requiere mayor evidencia que permita corroborar de forma sólida este argumento de la relación encontrada.

Por otro lado, proceder de cuatro de los once países participantes resultó asociado de forma negativa a presentar capacidades científicas-académicas básicas. Aunque no se ha reportado literatura previa sobre dicho hallazgo en aquellos países, coincide con indicadores de baja productividad científica según SCImago en el área de ciencias médicas. Esto se debe al limitado número de entidades financiadoras de proyectos realizados por universitarios motivados por realizar ciencia, la carencia de asesores técnicos que son importantes para la formulación y ejecución de proyectos de calidad, la falta de revistas nacionales indexadas en bases de datos de alto impacto y, probablemente, también al poco interés de las autoridades de estas universidades (29).

Estos resultados brindan evidencia no descrita anteriormente respecto a analizar en conjunto las capacidades de fines científicos y educativos mínimas que un futuro médico debe obtener para garantizar una labor asistencial de calidad en plan diagnóstico y terapéutico. Este es el primer estudio que ha evaluado la tenencia de capacidades primordiales en la educación médica en una amplia muestra latinoamericana. Otra fortaleza principal radica en la diversidad de la muestra evaluada, la cual es una de las más amplias en comparación con demás evaluaciones de entrenamiento en el pregrado de medicina.

Aun así, es preciso considerar algunas de las limitaciones. En primer lugar, se encuentra el sesgo de información, pues las preguntas del cuestionario que definieron el desenlace de interés fueron medidas a través del autorreporte, por lo que no se obtuvo la medición real de dichas características relacionadas a capacitación en bases de datos científicas o entrenamiento en tópicos académicos, tenencia de TIC y dominio del idioma inglés. Este sesgo probablemente pueda ocasionar una mala clasificación no diferencial en el grupo de interés; de igual forma, podría fungir como confusora.

En segundo lugar, se encuentra el sesgo de selección, pues las 40 sedes participantes formaban parte de la FELSOCEM, por lo que no es posible inferir los resultados a todas las escuelas de medicina latinoamericanas. Además, este sesgo de selección también se ve influenciado por el muestreo no aleatorio realizado por conveniencia. Esta limitación fue controlada gracias al gran tamaño de encuestados, así como al número de diversas realidades evaluadas, que permitió una adecuada potencia estadística entre las variables de importancia, pero que también ocasiona que los resultados descriptivos sean extrapolados con recelo.

En tercer lugar, se debe tener en cuenta que esta investigación se basó en análisis de datos secundarios obtenidos en 2016. Estos datos, a pesar de ser obtenidos años atrás, continúan siendo relevantes y deben ser puestos a disposición del público científico, pues recientemente se logró identificar esta problemática en las diferentes instituciones latinoamericanas, lo que lo convierte en uno de los primeros estudios en abarcar la temática y abre la puerta a posibles soluciones.

Finalmente, la medición de las variables de interés fue realizada una sola vez, debido al diseño transversal del estudio. Es posible que los estudiantes puedan adquirir las capacidades en el transcurso del año académico, por lo que tampoco se puede atribuir causalidad entre las variables exploradas.

Se concluye que es muy baja la capacitación científica-académica básica en los pregrados de medicina de Latinoamérica. Estar afiliado a grupos científicos, SOCEM o más de un grupo extracurricular se asoció de forma positiva a estar capacitado en tópicos básicos científicoacadémicos. Los hallazgos sugieren una pobre realidad de capacitación en población médica estudiantil, lo cual debe ser abordado inmediatamente por autoridades académicas de las escuelas de medicina para revertir esta situación. Asimismo, se manifiesta en cierta forma el óptimo desempeño de las estrategias de entrenamiento científico ejecutadas en las SOCEM o de otros grupos extracurriculares.