Introducción

La promoción de la salud en uno de sus ejes estratégicos, formula la importancia de desarrollar habilidades personales orientadas al cuidado y a la generación de acciones que promuevan la propia salud y la de los demás1. Estas acciones son el resultado de la socialización de la persona, basada en las interacciones que establece con quienes lo rodean, con el ambiente y consigo mismo. Es allí donde la familia, a partir de la crianza, juega un papel fundamental2,3. Es el entorno familiar, el espacio primordial donde se estimula y guía el desarrollo de destrezas sociales y personales de autocuidado en todas sus dimensiones4. La crianza busca, no solo transmitir valores culturales, sino contribuir a la preparación para la vida adulta5.

Se ha evidenciado, que la inversión en programas de apoyo a la crianza, tienen beneficios psicológicos tanto para los niños, como para los padres o cuidadores6,7. Una buena crianza busca evitar conductas inadecuadas que lleven al individuo en la niñez y la vida adulta, a situaciones de riesgo como la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas o la delincuencia, al igual que evitar estrés, ansiedad y depresión los cuales tienen un efecto directo sobre la salud8-10. Estudios señalan, que la forma de criar se vincula de manera directa con la confianza de los padres o cuidadores para ejercer la crianza; quienes se muestran más inseguros, tienden a ejercer estilos más extremos: autoritarios o permisivos11,12. Así mismo, se ha identificado que una percepción de comportamiento inadecuado en los hijos puede generar frustración, molestia, tristeza, depresión y ansiedad en los padres, lo que se vincula con altos niveles de estrés y una baja sensación de autoeficacia frente al rol parental13,14. Esta situación, de una parte, muestra el efecto en la salud mental de los padres, al carecer de habilidades para manejar, particularmente, comportamientos difíciles de sus hijos. Así mismo impacta en los niños, quienes frente a un manejo poco asertivo, pueden desarrollar conductas agresivas, depresión o ansiedad, que repercuten igualmente en su salud mental15-17. Consecuentemente, modificar patrones de crianza disfuncionales generará ambientes más positivos entre cuidadores y niños, que favorezcan la autoestima y la sensación de bienestar en ambos.

Cabe señalar que para el caso de Colombia, la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), se basa en un modelo de atención primaria, con enfoque familiar y comunitario18. Este nuevo enfoque es una ventana de oportunidad en salud pública, que permite la vinculación intersectorial en el abordaje de la crianza, como un elemento clave en salud.

En Colombia son limitados los estudios de tipo cuantitativo que aborden la crianza con enfoque poblacional19. Gran parte de las investigaciones nacionales centradas en crianza han tenido un enfoque conceptual y cualitativo20, lo cual limita las posibilidades de ofrecer información que permita planear y evaluar intervenciones a gran escala.

El presente artículo describe los estilos de crianza, la autoeficacia parental y la percepción de problemas de la conducta infantil por parte de padres y cuidadores de niños menores de 12 años y se exploran diferencias por sexo y zona de residencia en tres municipios de Santander. Este trabajo se desarrolla dentro del proceso de evaluación de la implementación de la estrategia de crianza "Santander Positivo" liderada por la Gobernación de Santander, con apoyo de la academia. Esta estrategia incluye un componente de acompañamiento a cuidadores de niños, adaptado del Programa de Parentalidad Positiva "Triple P" en su versión para cuidadores de menores de 12 años, reconocido internacionalmente como un programa de crianza basado en evidencia21.

Materiales y métodos

Diseño, población y muestreo

Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, de corte transversal. La población de estudio fueron los padres y cuidadores de niños menores de 12 años de los municipios de Girón, Lebrija y Matanza en el departamento de Santander, Colombia. Santander, localizado al noreste del país, contiene 87 municipios que alcanzan dos millones de habitantes con 24,2% de ruralidad22.

La selección de los tres municipios la hizo la Gobernación de Santander con la finalidad de representar la heterogeneidad del departamento, en términos de cantidad de población y predominio de ruralidad. El municipio de Girón representa los municipios con población mayor a 50.000 habitantes y menor ruralidad (10%); el municipio de Lebrija representa los municipios con población entre 10.000 y 50.000 habitantes y ruralidad intermedia (51%); y el municipio de Matanza representa los municipios con población menor a 10.000 habitantes y mayor ruralidad (79%).

De manera autónoma las autoridades locales de los tres municipios seleccionaron a las instituciones educativas de nivel básica primaria y a los hogares infantiles de educación pre-escolar, como los lugares para realizar intervención en crianza con la estrategia "Santander Positivo". Para éste estudio se seleccionaron de manera no probabilística las instituciones educativas, casi en su totalidad de naturaleza pública, que representan la mayor cantidad de población escolar en el municipio. En Matanza se seleccionaron dos instituciones educativas de dos corregimientos rurales. En Lebrija se seleccionaron tres en el área urbana, cuatro en el área rural y dos centros infantiles en el área urbana. En Girón se seleccionaron cuatro instituciones educativas y tres centros infantiles en el área urbana y un centro infantil en zona rural; además, se seleccionaron dos áreas de estrato socioeconómico bajo que agrupan seis barrios en la zona urbana.

La invitación a participar en el estudio se hizo de manera abierta a los adultos cuidadores de menores de 12 años mediante reuniones y circulares institucionales. El diligenciamiento de los instrumentos de evaluación se hizo bajo la orientación de profesionales entrenados en su aplicación. En todos los casos, la decisión de participar por parte de los adultos fue voluntaria y se registró mediante consentimiento informado escrito.

Instrumentos de evaluación

Para caracterizar los estilos de crianza, la autoeficacia del rol parental y los problemas de la conducta infantil se aplicaron tres escalas, respectivamente: La Escala de estilo parental, PS (Parenting Scale), la Lista de verificación de las tareas parentales, PTC (Parenting Tasks Checklist) y el cuestionario de capacidades y dificultades, SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire).

La PS es un cuestionario de 30 ítems que mide estilos parentales disfuncionales de disciplina23. Proporciona un puntaje total y un puntaje para cada uno de los tres factores que representan estilos de crianza disfuncionales24: la laxitud, definida como una disciplina permisiva e inconsistente; la sobrerreactividad, definida como disciplina autoritaria, emocional y ruda; y la hostilidad, definida como el uso de la fuerza o violencia verbal o fisica. Los puntos de corte para identificar estilos parentales predominantes en esta escala son diferenciales por sexo: laxitud ≥3.6 en mujeres y ≥3.4 en hombres; sobrereactividad ≥ 4.0 en mujeres y ≥3.9 en hombres, y hostilidad ≥2.4 en mujeres y ≥3.5 en hombres. La escala tiene una buena confiabilidad test-retest y adecuada consistencia interna, con coeficiente alfa de Cronbach corregido para la longitud de la escala, para padres respectivamente, de 0.85 y 0.82 en hostilidad, 0.8 y 0.8 en sobrerreactividad y 0.78 y 0.83 en laxitud24.

La PTC es una escala de 28 items que mide la confianza parental25. La confianza se califica en una escala que va de 0 a 100 y mide dos dimensiones: la autoeficacia conductual, es decir, la confianza para tratar con conductas especificas del niño y la autoeficacia en contextos, que se refiere a la confianza para tratar con conductas difíciles en diferentes contextos. Los puntos de corte para identificar dificultades en autoeficacia conductual es ≤68.4 y en autoeficacia en contextos es ≤79.3. Las propiedades psicométricas de la versión en español muestran adecuada consistencia interna, validez test-retest y validez convergente y discriminante26.

El cuestionario SDQ mide las percepciones de los padres sobre comportamientos prosociales y dificiles en niños de tres a 16 años27. El SDQ tiene una versión estándar y una extendida; la versión estándar incluye 25 items que se califican en una escala de tres puntos y mide las dimensiones de sintomas emocionales, problemas de conducta, falta de atención/hiperactividad, problemas con compañeros y conductas prosociales y permite generar un puntaje de dificultades totales. La versión extendida que se aplicó en este estudio, evalúa además el impacto de los problemas de conducta sobre el niño y la familia. Los puntos de corte validados para identificar puntajes alterados: Sintomas emocionales ≥5, Problemas de conducta ≥4, Hiperactividad ≥7, Problemas con compañeros ≥4, Conductas prosociales ≤4, Dificultades totales ≥17 e Impacto total ≥2. La versión extendida en español ha mostrado buen desempeño28. Estudios previos muestran que los puntajes del SDQ discriminan bien entre muestras de alto y bajo riesgo29. El puntaje total de dificultades tiene una confiabilidad interna (α = 0.76) y confiabilidad test retest (r = 0.85) adecuada30.

Procesamiento de datos y análisis estadístico

Se verificó la completitud del diligenciamiento de los cuestionarios. La digitación se realizó en la plataforma ASRA® del sistema Triple P31, una plataforma web automatizada que disminuye el riesgo de error en el cálculo de puntajes. Para cada familia, la plataforma ASRA asigna un código único que se usó para anonimizar las respuestas de los participantes. Se utilizaron medidas de tendencia central y dispersión para describir los participantes y resumir resultados de las escalas. Se utilizaron los puntos de corte validados por las escalas originales para determinar puntajes alterados en los dominios y puntajes totales. Se usó la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la distribución de las variables. Se usaron las pruebas de hipótesis t de student y ANOVA para hacer comparaciones de puntajes de escalas o sub-escalas por sexo, zona y por municipio respectivamente. La prueba de Chi2 se usó para comparaciones de las mismas variables usando las categorizaciones de las escalas según puntos de corte. Se utilizaron los programas Stata®, versión 13 (Stata Corporation, College Station, USA) y Microsoft Excel.

Resultados

Características de los participantes

Participaron 1.425 adultos cuidadores de menores de 12 años de los municipios de Girón (n=819), Lebrija (n=509) y Matanza (n=97). La mayoria de los participantes fueron mujeres (80%) y madres (70%). Los menores, de quienes los padres dieron información sobre su conducta infantil, estuvieron casi igualmente distribuidos por sexo y estaban principalmente entre los 8 y 12 años (46%) (Tabla 1).

Estilo parental

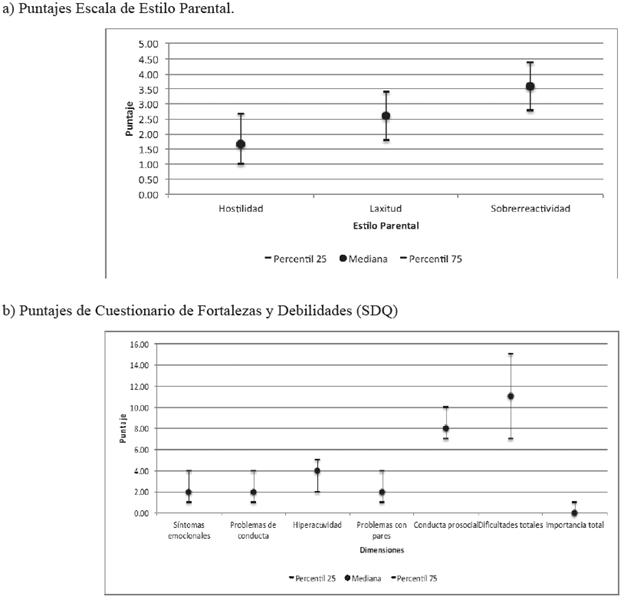

Se identificaron estilos de crianza disfuncionales caracterizados por la sobrerreactividad (36%), la laxitud (23%) y la hostilidad (22%) en los municipios participantes. Las medianas de los puntajes de cada estilo parental se presentan en la Figura 1. La mediana del puntaje de hostilidad fue de 2,13 para mujeres y 1,87 para hombres (p=0,007) y de 2.11 en zona urbana y 1.95 en zona rural (p=0,139). La mediana del puntaje de hostilidad para el municipio de Girón fue de 2, para Lebrija fue de 1,67 y para Matanza de 1,33 (p<0,001). El 8% de los hombres y el 25% de las mujeres tienen un estilo de crianza hostil (Tabla 2). Se encontró una mayor proporción de crianza hostil en Girón (p=0,001) (Tabla 3) y en la zona urbana (p<0,001) (Tabla 4).

Figura 1 Medianas y rangos intercuartil de los puntajes de las dimensiones de la Escala de Estilo Parental y del Cuestionario de Fortalezas y Debilidades.

La mediana del puntaje de laxitud fue de 2,73 para mujeres y 2,67 para hombres (p=0,421) y de 2,7 en zona urbana y 2,8 en zona rural (p=0,235). La mediana del puntaje de laxitud para el municipio de Girón fue de 2,8, para Lebrija fue de 2,4 y para Matanza de 2,8 (p<0,101). El 24% de los hombres y el 23% de las mujeres tienen un estilo de crianza laxo (Tabla 2), principalmente en Matanza (p<0,001) (Tabla 3) y en la zona rural (p<0,001) (Tabla 4).

La mediana del puntaje de sobrerreactividad fue de 3,91 para mujeres y 3,54 para hombres (p=0,140) y de 3,7 en zona urbana y 4,3 en zona rural (p=0,025). La mediana del puntaje de sobrerreactividad para el municipio de Girón fue de 3,6, para Lebrija fue de 3,4 y para Matanza de 3,8 (p=0,037). El 31% de los hombres y el 37% de las mujeres tienen un estilo de crianza sobrerreactivo (Tabla 2), principalmente en Matanza (p=0,001) (Tabla 3) y mayor en zona urbana (p<0,001) (Tabla 4).

Tabla 2 Porcentajes de puntajes norrmales y alterados en escalas aplicadas a padres, madres y cuidadores de menores de 12 años por sexo en tres municipios de Santander, 2018

*probabilidad prueba de hipótesis Chi cuadrado.

Tabla 3 Porcentajes de puntajes norrmales y alterados en escalas aplicadas a padres, madres y cuidadores de menores de 12 años por municipio, Santander, 2018.

*probabilidad prueba de hipótesis Chi cuadrado.

Autoeficacia parental

La mediana del puntaje de autoeficacia conductual fue de 61,4 para mujeres y 56,3 para hombres (p=0,007) y de 52,7 en zona urbana y 62,1 en zona rural (p<0,001). La mediana del puntaje de autoeficacia conductual para el municipio de Girón fue de 67,1, para Lebrija fue de 57,2 y para Matanza de 42,1 (p<0,001). El 52% de los hombres y el 51% de las mujeres tienen dificultades con autoeficacia conductual (Tabla 2). La mediana del puntaje de autoeficacia contextual fue de 77,8 para mujeres y 70,5 para hombres (p<0,001) y de 77,8 en zona urbana y 70,2 en zona rural (p<0,001). La mediana del puntaje de autoeficacia contextual para el municipio de Girón fue de 82,1, para Lebrija fue de 78,5 y para Matanza de 67,8 (p<0,001). El 53% de los hombres y el 46% de las mujeres tienen puntajes alterados (Tabla 2). En Matanza se encontró una mayor proporción de falta de autoeficacia conductual y contextual (p<0,001) (Tabla 3). En la zona urbana el 48% y en la zona rural el 63% de los cuidadores tiene dificultades con autoeficacia parental (P<0,001) (Tabla 4).

Percepción del comportamiento infantil

Las medianas de los puntajes de las escalas de cada dimensión se presentan en la Figura 1. Los adultos perciben que los niños tienen mayor proporción de puntajes alterados en las dimensiones de hiperactividad (p=0,002), problemas con pares (p=0,005) y conducta prosocial (p=0,004); no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes por sexo en las dimensiones de síntomas emocionales (p=0,708) y problemas de conducta (p=0,075). La proporción de puntajes alterados en las dificultades totales fue mayor en los niños que en las niñas (19% vs. 15%) sin diferencias estadísticas (p=0,161) y tampoco fueron diferentes entre percepciones de adultos hombres y mujeres (10,8% vs. 11,4%; p=0,113). El 8% de los adultos puntuaron los problemas derivados de estas dificultades como importantes para sus hijos o para su familia (Tabla 2).

En el municipio de Matanza se presentan mayores proporciones de puntajes alterados en las dimensiones de sintomas emocionales (p=0,004), problemas de conducta (p=0,005), y alteraciones de conducta prosocial (p<0,001), y en el municipio de Girón se presentan mayores proporciones de puntajes alterados en las dimensiones de problemas con pares (p=0,005) (Tabla 3). No se encontraron diferencias en hiperactividad (p=0,009).

En la zona rural se presentan mayores proporciones de puntajes alterados en la dimensión de sintomas emocionales (p=0,035) y en la zona urbana en la dimensión de conducta prosocial (p=0,023). No se encontraron diferencias en las dimensiones de problemas de conducta (p=0,584), hiperactividad (p=0,222) y problemas con pares (p=0,649) (Tabla 4).

Discusión

La crianza es un proceso vital en el desarrollo psicoafectivo de niños y adolescentes. Sin embargo, dista de ser un proceso sencillo. Por un lado, el estilo parental que se adopta por parte de padres o cuidadores, no es algo consciente, se recurre a lo que se observa, lo que se vivió y considera efectivo32. De igual manera, la práctica de la crianza está mediada por las características de conducta del niño. Problemas del comportamiento infantil pueden generar frustración, molestia, y tristeza en los padres13, dando paso a conductas de hostilidad o permisividad de los adultos12.

Sin duda el estilo de crianza, es decir, las actitudes y los comportamientos que asumen los padres o cuidadores para criar a sus hijos, y su autoeficacia para afrontar los desafíos de la crianza, pueden ser factores determinantes en el desarrollo de la conducta infantil. Este estudio es el primero de tipo poblacional en Santander que describe las características del estilo de crianza de los adultos y su percepción sobre el comportamiento infantil.

Los resultados muestran alta prevalencia de estilos de crianza disfuncionales caracterizados por la sobrerreactividad, la laxitud y la hostilidad en los municipios participantes. Esto coincide con estudios nacionales y latinoamericanos, donde se identifica que cerca de la cuarta parte de las familias tienden a utilizar estilos de crianza permisivos o autoritarios19,33,34. Una posible explicación de estos estilos de crianza disfuncionales es que los adultos tienden a asumir el estilo de crianza que utilizaron sus padres, siendo éste un aspecto cultural fundamental que media el estilo de crianza19.

Otro aspecto a resaltar es el hallazgo de un predominio de crianza hostil, caracterizado por el uso de la violencia verbal o física, principalmente en mujeres de la zona urbana, y particularmente en el municipio de Girón. Si bien este aspecto puede relacionarse con que, en general, las mujeres dedican mayor tiempo a la crianza y afrontan más situaciones difíciles de la conducta infantil35, también puede relacionarse con las situaciones sociales, laborales y familiares de estrés que afrontan las mujeres en nuestros entornos urbanos36, y que sumadas al legado cultural de estilo de crianza hostiles les dificulta ejercer otras formas de crianza basadas en el autocontrol y la comunicación. Así mismo, esto puede responder a los patrones socializadores de la familia, donde los hombres asumen principalmente el rol de proveedores y las mujeres se centran en la crianza, orientada a generar obediencia en los hijos, castigando las conductas inapropiadas y con escaso reforzamiento positivo frente al buen comportamiento35.

Bajo un enfoque positivo en salud, se busca que los padres brinden a sus hijos el desarrollo de habilidades que les permitan identificar los riesgos que puedan afectar su salud y utilizar los recursos a su alcance para mejorar su calidad de vida37. Los estilos de crianza positivos, es decir aquellos basados en la comunicación, el respeto y la promoción de conductas apropiadas, han mostrado que facilitan el desarrollo de estas habilidades en pro del autocuidado, y permiten relaciones más positivas entre padres e hijos38.

En relación con el comportamiento infantil, los resultados muestran que una cuarta parte de los cuidadores percibe problemas de conducta infantil y algunos de ellos consideran que estos problemas impactan la familia. Al respecto, algunos estudios señalan que el comportamiento de los hijos está determinado por el estilo de crianza39 mientras otros señalan que es el comportamiento infantil el que determina el estilo de crianza de los padres40. Estilos de crianza autoritarios pueden tener efectos negativos en los niños41 como agresión, introversión, depresión o ansiedad y problemas de autoestima y de atención que pueden trascender a la vida adulta15-17. Por su parte, el estilo de crianza permisivo se relaciona con problemas de autoeficacia en los padres42 y en los menores con falta de persistencia, poco control emocional, impulsividad, dependencia y depresión y conductas antisociales en la vida adulta43,44. De esta manera, los estilos de crianza disfuncionales pueden impactar en la salud mental infantil y trascender a la vida adulta. Cabe señalar que estos dos estilos de crianza predominan en el escenario rural del municipio de Matanza, con mayor presencia del estilo autoritario entre las mujeres y mayor flexibilidad entre los hombres, patrón por sexo que fue similar en los otros municipios. La explicación a este comportamiento puede obedecer nuevamente al rol que asumen los padres en la crianza, donde la mujer se apropia de la crianza y los hombres se orientan a suplir las necesidades básicas de la familia35.

La autoeficacia de los cuidadores, no sólo influye sino que determina el estilo de crianza45. Se ha identificado que madres seguras respecto a la forma en que crían, generan mejores interacciones con sus hijos y contribuyen a la salud mental de los menores46. A este

respecto, este estudio encontró que cerca de la mitad de los cuidadores tienen dificultades con su autoeficacia para ejercer su rol de crianza, especialmente los hombres y en zona rural. Esto podría explicarse por el rol de proveedor que asumen los hombres en nuestro contexto35 y porque en zonas rurales, probablemente, los padres se exponen menos a espacios diferentes a los de su hogar con sus hijos. En los contextos urbanos, la explicación obedecería a la presencia de otros socializadores en la crianza, como la televisión o internet, dada la incursión de las mujeres al mercado laboral47. Estas diferencias evidencian el papel de la cultura en la crianza y su relación con la adopción de ciertos estilos para criar, los cuales surgen a partir de las características, necesidades y exigencias de cada contexto48. De manera general, los resultados de este estudio evidencian la importancia de apoyar a los cuidadores de estos contextos, tanto rural como urbano en los tres municipios, mediante estrategias de acompañamiento en crianza que brinden herramientas a los padres para aumentar su confianza parental, promover relaciones positivas con sus hijos y contar con estrategias que les permitan abordar eficazmente los problemas propios de la crianza21.

El presente estudio tiene varias fortalezas que vale la pena destacar, como su abordaje poblacional, la representatividad de la heterogeneidad de los municipios de Santander, la inclusión de zonas rurales y el uso de cuestionarios validados. La principal limitación del estudio es la selección no probabilística de participantes por lo que puede existir algún grado de sesgo de selección en tanto que puede suceder que los padres que acuden a este tipo de convocatorias por parte de las instituciones educativas tengan mayor compromiso de su rol de cuidadores. Ante este posible escenario de sesgo de selección, es probable entonces que la prevalencia de estilos disfuncionales sea mayor que la estimada. Finalmente, es importante anotar que, si bien se utilizaron cuestionarios validados en español, durante la aplicación se observó mayor dificultad en el entendimiento de la escala PTC, lo que puede afectar su interpretación.

Conclusiones

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto la alta prevalencia de estilos de crianza disfuncionales, al igual que una percepción de problemas conductuales de los menores por parte de sus cuidadores. Estos resultados sugieren la necesidad de generar estrategias que permitan desarrollar habilidades en los padres y cuidadores, que hagan de la crianza un proceso más positivo y minimicen los efectos negativos. En este sentido se requiere, de una parte, acciones conjuntas, particularmente del sector educativo y salud, que sean sensibles a las características culturales de padres y cuidadores de contextos urbanos y rurales; y de otra parte, que se posicione la crianza como un proceso de interés en salud pública.