La violencia se define como el uso intencional de la fuerza (de hecho, o como amenaza), contra otra persona, causando lesiones físicas, muerte o daños psicológicos (Sarabia, 2018); dentro de esta, la violencia psicológica se considera una de las más nocivas, pues tiene como objetivo intimidar y humillar a otra persona (Kim & Ferraresso, 2022; Lila et al., 2016). Para el caso de la violencia psicológica en la pareja, comprende conductas dirigidas a producir un daño a través de insultos, humillaciones y chantajes emocionales o sexuales (Calvete et al., 2021; Cava & Buelga, 2018). Marshall (1999) distingue dos factores importantes de la violencia psicológica en la pareja: (a) la violencia psicológica manifiesta: caracterizada por la expresión explícita de comportamientos que ejercen control y dominación y (b) la violencia sutil: que aparece en situaciones “disfrazadas de carga amorosa”, cuyo objetivo es subestimar a la persona, generando malestar emocional para lograr un control de la pareja. Es importante notar que, al igual que en la dinámica de la violencia relacional, en este fenómeno se involucran al menos dos roles: agresión y victimización (Martínez & Ibabe, 2022).

Notables estudios resaltan la necesidad de investigar la violencia psicológica en el noviazgo de la pareja adolescente, el cual se define como un vínculo afectivo-emocional previo a la consolidación de la pareja adulta, diferenciándose por tener predominantemente una mayor flexibilidad en el nivel de compromiso, un bajo nivel de implicación afectiva, además de limitadas formas y estrategias para resolver los conflictos propios del noviazgo (Ureña et al., 2015). Esta configuración previa a la consolidación de la pareja, predispone la aparición de comportamientos que pueden representar dificultades para reconocer de manera más clara el rol de victimización y de agresión (Almea & Chiriguaya, 2021; García et al., 2013), sin importar la edad, orientación sexual o nivel socioeconómico (Gómez et al., 2014). Al respecto de los roles, algunos recientes meta-análisis y revisiones sistemáticas reconocen que comúnmente a la mujer se le atribuye el rol de victimización y al hombre el de agresión; sin embargo, recientes estudios sugieren que hombres y mujeres pueden desempeñarse por igual en cualquier rol (Martínez & Ibabe, 2022; Rojas et al., 2019; Zamora et al., 2018), desencadenando alteraciones como baja autoestima, estrés y ansiedad generalizada, que afectan a la persona en su cotidianidad (Molina, 2016).

En cuanto a la prevalencia de la violencia de pareja, se reconoce que la Unión Europea, con 43 % de victimización, presenta los mayores niveles de implicación (Bermúdez & Meléndez, 2020). Para el caso de Colombia, el último informe del 2021, presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF, 2021), menciona que el 66 % de la violencia reportada, corresponde a violencia de pareja; contabilizándose 2351 casos (El Espectador, 2022). En Colombia, aún es difícil establecer una prevalencia general debido a la variedad de muestras y amplitud de valores que reportan los estudios; no obstante, es posible reconocer que, para la victimización, la prevalencia se aproxima al 6.93 % para mujeres y 11.1 % para hombres; y para la agresión, el 15.84 % para mujeres y 2.78 % para hombres (Garrido-Antón et al., 2020). Los pocos estudios se han realizado en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Valledupar (Pacheco et al., 2021; Silva, 2017). En esta misma línea, una reciente revisión sistemática contextualizada en el contexto colombiano, reconoce que el patriarcado y un relacionamiento desigual, dominador y controlador, podría estar condicionando la violencia de las parejas colombianas (Ariza et al., 2022). Para el departamento de Nariño, en el 2021 se reportaron 2060 casos de violencia de pareja, de los cuales 1518 corresponden a la violencia psicológica, 384 de ellos sucedieron en la ciudad de San Juan de Pasto (Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), 2021).

Por otra parte, la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas; es decir, alude al despliegue de recursos para generar respuestas favorables al momento de enfrentarse a acontecimientos traumáticos (Cuaresma & De La Cruz, 2021; Sánchez & Robles, 2015). En esta capacidad, la puesta en marcha de recursos propios del sujeto, que permiten afrontar estos acontecimientos de manera exitosa, es un aspecto fundamental (Momeñe & Estévez, 2019). En esta línea, Stancolovich (2018) plantea que la autoestima y la motivación son dos componentes de la resiliencia; por ende, la persona resiliente tiene una perspectiva distinta de las diversas situaciones y toma decisiones acertadas, evitando la victimización. A partir de esta connotación, se ha generalizado la perspectiva teórica más validada a nivel global, que conceptualiza la resiliencia desde dos componentes: la aceptación de sí mismo y la competencia personal. De acuerdo con Trigueros et al. (2020), el primer componente involucra el optimismo frente a la adversidad, la autoconciencia, autoconfianza y valoración positiva de sí mismo; el segundo está ligado a la motivación intrínseca, el reconocimiento de las propias habilidades, la confianza y aprovechamiento de la red de apoyo externa, generando así una serie de conductas adaptativas que favorecen el desempeño del individuo. Como confluencia de estos factores, es posible superar las situaciones adversas con el apoyo del esfuerzo, dedicación y sacrificio constantes y probablemente fortalecerse en el proceso de superarlas.

Las investigaciones en general asocian la resiliencia con el bienestar psicológico, al ajuste social, la toma de decisiones y el manejo del estrés (Cuaresma & De La Cruz, 2021). Para el caso de la violencia relacional, se sugiere que la resiliencia permite a los adolescentes ser conscientes de la situación y desarrollar capacidades para afrontar y eventualmente abandonar la relación violenta; esto podría generar beneficios para la salud mental previniendo la baja autoestima, la dependencia emocional y el abuso psicológico (Momeñe & Estévez, 2019), así como también el fortalecimiento de las habilidades sociales y la adecuada interacción personal, familiar y social (Sosa & Salas-Blas, 2020).

Las revisiones sistemáticas a nivel global destacan a España como líder en la investigación sobre resiliencia, con el 13 % de los estudios mundialmente reconocidos; en Latinoamérica destaca Perú con el 17 % de estudios identificados (Bruno, 2021; Fernández, 2021). En el contexto nacional, los estudios que involucran la resiliencia están enfocados principalmente en la población víctima del conflicto armado, e identifican que estas personas poseen un alto nivel de resiliencia (95 %) que les permite reconstruir su vida y sus relaciones en comunidad (Cerquera et al., 2019; Moreno et al., 2019).

En otra línea, la medición de la violencia psicológica en el noviazgo adolescente en Latinoamérica es limitada y escasa, pues, además de que la mayoría de los estudios se focalizan en la pareja adulta consolidada, son pocos los que reportan sus propiedades psicométricas, pues no siguen los lineamientos estandarizados al realizar una adaptación transcultural (Yanez et al., 2019). En el caso de Colombia, existen contados instrumentos que miden la violencia psicológica en la pareja adolescente; se destacan el Inventario de Violencia en las Relaciones de Pareja en Adolescentes (CADRI, por sus siglas en inglés, Pacheco et al., 2021) y el Cuestionario de Violencia entre Novios (Cuvino), los cuales reportan óptimas propiedades psicométricas y un buen respaldo teórico (Rodríguez-Franco et al., 2010). La búsqueda de antecedentes realizada para este estudio sugiere la ausencia de estudios que aborden la resiliencia y su implicación en la violencia en la pareja adolescente en el contexto colombiano.

Tras este panorama, se considera necesario realizar un estudio centrado en el análisis de la influencia de la resiliencia en la violencia psicológica en la pareja adolescente, cuyo propósito es aportar algunas claves para una mejor comprensión de este fenómeno poco explorado, en particular en Latinoamérica y Colombia; país donde la violencia históricamente se ha configurado como un fenómeno complejo, continuo y exacerbado (Bermúdez & Meléndez 2020). De igual manera, se reconoce que es importante ofrecer un instrumento validado que permita obtener una medida fiable, validada internacionalmente y ajustada a las características del cortejo adolescente, en respuesta a los roles de agresión y victimización clásicamente estudiados. Así pues, uno de los objetivos fue analizar la influencia de la resiliencia en la violencia psicológica en el cortejo adolescente; para ello, inicialmente se procedió a validar el Cuestionario PDV-Q que evalúa la violencia psicológica en la pareja adolescente (Ureña et al., 2015). Las hipótesis de partida refieren que (a) las dimensiones de la resiliencia (competencia personal y aceptación) influirán y predecirán las implicaciones en los roles de agresión y victimización de la violencia psicológica del cortejo violento y (b) el Cuestionario de Violencia Psicológica en el Cortejo (PDV-Q) presentará óptimas propiedades psicométricas referidas a su validez y confiabilidad.

Método

Participantes

La muestra fue de tipo incidental y estuvo conformada por 700 adolescentes escolarizados de la ciudad de San Juan de Pasto; el 11.6 % pertenecían a instituciones públicas y el 88.4 % a institutos privados. El 29.3 % eran hombres y el 70.7% mujeres, con edades comprendidas entre los 15 y 20 años (M = 18.40; DT = 1.56). El 43.1 % del alumnado pertenecía al 11º grado, el 40.7 % al primer semestre en estudios técnicos y profesionales, el 6 % al segundo semestre y el 10.1 % al tercer semestre. El 64.6 % de la muestra vivían con sus padres, el 14.4 % con otros familiares como tíos, hermanos, abuelos; el 9.9 % afirmaron vivir solos, el 7.7 % con su pareja y el 3.4 % con otras personas fuera de su núcleo familiar.

Instrumentos

Para medir la violencia psicológica en el cortejo adolescente, se utilizó el Cuestionario PDV-Q, compuesto por 13 ítems que se responden en dos partes de manera simultánea. Cada parte discrimina dos roles: agresión psicológica y victimización; la primera se refiere con qué frecuencia la pareja le realiza la conducta descrita por el ítem, y en la segunda parte, la frecuencia con la que el participante realiza dicha conducta a su pareja. Algunos de los ítems son: 1. Imponer prohibiciones dentro de la relación; ella/él a usted y usted a ella/él; 2. Criticar en público o en privado; ella/ él a usted y usted a ella/él. Es una escala tipo Likert que califica la intensidad o frecuencia de 0 a 4 (0 = nunca, 1 = Sí, una o dos veces, 2 = Sí, una o dos veces al mes, 3 = Sí, alrededor de una vez a la semana, 4 = Sí, más de una vez a la semana). Los valores de consistencia interna, alfa de Cronbach, de la escala original son: .88 para victimización y .85 para agresión (Ureña et al., 2015).

Para medir la resiliencia se utilizó la escala ER-14 compuesta por 14 ítems, distribuidos en dos factores: competencia personal (11 ítems; autoconfianza, independencia, decisión, ingenio y perseverancia) y aceptación de uno mismo y de la vida (3 ítems; adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable). Es una escala tipo Likert de siete puntos, donde 1 es “en desacuerdo” y 7 “un máximo de acuerdo”. Ejemplo: 1. Normalmente, salgo de un problema de una manera u otra y 2. Me siento orgulloso/ orgullosa de las cosas que he logrado. El alfa de Cronbach reportado en el estudio original es de .79 (Sánchez & Robles, 2015).

Procedimiento

La investigación es de tipo instrumental y de tipo explicativo-predictivo (análisis multivariante), con diseño transversal, un grupo, múltiples medidas (Ato et al., 2013). Se realizó la socialización de los objetivos de la investigación en las instituciones educativas, obteniendo los permisos respectivos. Posterior a ello, se recolectaron los consentimientos informados por parte de los padres o responsables de cada participante, así como el asentimiento de los estudiantes, cumpliendo con los requerimientos éticos del Código Deontológico y Bioético colombiano de psicología de la Ley 1090 de 2006 (Congreso de la República de Colombia, 2006). Posteriormente, se visitaron las instituciones para la aplicación de los instrumentos, resaltando siempre el carácter anónimo, confidencial y voluntario de la participación. Este estudio contó con el aval del Comité de Ética de la Universidad de Nariño.

Análisis de datos

Inicialmente, se empleó el análisis de Mardia para definir la normalidad multivariante de los datos con el programa “R” (R Development Core Team, 2008) y la librería “MVN” (Korkmaz et al., 2014). Para cada uno de los ítems se realizaron análisis descriptivos que incluían asimetría, curtosis y frecuencia de respuestas. Para obtener evidencias de validez de contenido se utilizó la V de Aiken (V-Aiken ≥ .70), que evalúa el grado de acuerdo entre los seis jueces consultados. Para la obtención de evidencias de validez de constructo, se procedió inicialmente a efectuar una validación cruzada, que consiste en dividir la muestra total en dos submuestras aleatorias: la primera se utiliza para hacer un análisis factorial exploratorio (AFE) y la segunda para un análisis factorial confirmatorio (AFC). Este procedimiento responde a la práctica clásica de hacer un uso secuencial de los dos análisis, uno que explora la distribución de los ítems y el otro que confirma el modelo teórico de base de la escala de medida (Brown, 2006). Para el caso del AFE, se consideraron los valores de Kaiser Meyer Olkin (KMO ≥ .70), la esfericidad de Bartlett (p ≤ .05), las comunalidades (≥ .40), las saturaciones de los ítems (≥ .40), la distribución de la matriz de configuración rotada y la varianza total explicada (R2). Se usó el método de extracción de ejes principales y el método de rotación Oblimin. Para el AFC se aplicó el método de estimación least squares weighted (LS) con escalamiento robusto (Bryant & Satorra, 2012) y el uso de correlaciones policóricas (Morata & Holgado, 2013) recomendado para variables de naturaleza categórica y con ausencia de normalidad multivariante. El ajuste de los modelos se valoró mediante los índices chi-cuadrado de Satorra-Bentler ( x2 S-B) (Satorra & Bentler, 2001), chi-cuadrado partido por los grados de libertad ( x2 S-B/gl) (≤ 3: óptimos); el índice de ajuste comparativo (CFI ≥ .90), el índice de ajuste de no normalidad (NNFI ≥ .90), el error de aproximación cuadrático medio (RMSEA ≤ .08) y el valor medio cuadrático de los residuos de las covarianzas (SRMR ≤ .08) (Hu & Bentler, 1999). Este análisis se realizó con el programa EQS 6.2 (Bentler & Wu, 2012). Además de determinar el coeficiente de alfa de Cronbach (a ≥ .70), se complementó el análisis de consistencia interna con el índice Omega de McDonald’s (ɷ ≥ .70), recomendado para variables categóricas y con ausencia de normalidad multivariante (Elosua & Zumbo, 2008) calculado con el programa Factor 9.2 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006). También se determinó la fiabilidad compuesta (CR ≥ .70), que indica la fiabilidad general del conjunto de ítems. El nivel de significatividad adoptado fue de .05. Finalmente, para responder al objetivo principal, se realizó un análisis multivariante desde un modelo de ecuaciones estructurales (SEM, por sus siglas en inglés) con las dimensiones del PDV-Q para adolescentes y las dimensiones de la escala ER-14. Los valores de ajustes considerados fueron los mismos del AFC.

Resultados

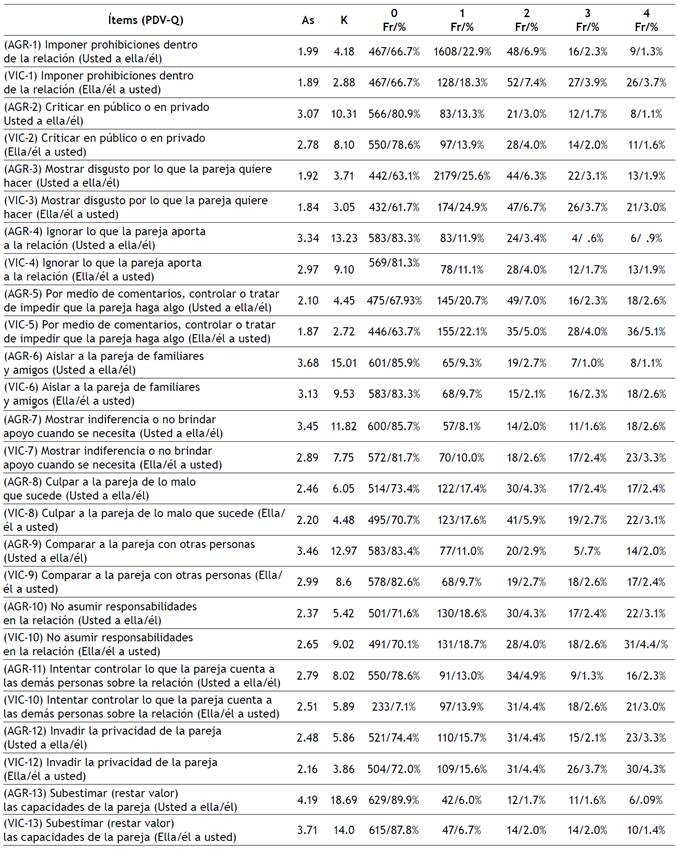

El análisis de Mardia arrojó un coeficiente de asimetría de 250.734 (p < .001) y un coeficiente de curtosis de 359.466 (p < .001), lo que indica el incumplimiento de los supuestos de normalidad multivariante de los datos (véase Tabla 1). El valor de V de Aiken calculado para claridad, coherencia y relevancia fueron óptimos (V-Aiken-relevancia = .97, V-Aiken-claridad = .96; V-Aiken-coherencia = .95) superando el valor de corte establecido.

Tabla 1 Asimetría, curtosis y frecuencia de respuestas del PDV-Q

Nota. 0 = Nunca; 1 = Sí, una o dos veces; 2 = Sí, una o dos veces al mes; 3 = Sí, alrededor de una vez al mes; 4 = Sí, más de una vez a la semana; As = Asimetría; K = curtosis. AGR: agresión; VIC: victimización.

El análisis AFE indicó una prueba de adecuación muestral KMO de .855, mientras que la prueba de esfericidad de Bartlett resultó significativa ( x2 = 10183.053; gl = 325; p ≤ .0001). Las comunalidades (h2) oscilaron entre .524 (ítem 3 victimización) y .829 (ítem 11 victimización), resultados considerados adecuados. Posteriormente se comprobó la configuración factorial con una distribución libre que sugiere que todos los ítems se distribuyen en dos factores coherentes con las dimensiones teóricas originalmente planteadas; las saturaciones factoriales fueron óptimas y oscilaron entre .478 (ítem 3 victimización) y .827 (ítem 5 victimización), logrando una varianza total explicada de 42.98 % (véase Tabla 2).

Tabla 2 Análisis factorial exploratorio del (PDV-Q)

Nota: Método de extracción: ejes principales. Rotación: Oblimin. h2 = comunalidades.

El AFC de la estructura de dos factores sugeridos por el AFE y propuestos por la escala original, mostró ajustes óptimos, además de pesos factoriales y errores de medida adecuados: x2 S-B = 1080.251; x2 S-B/(325) = 3.323; p < .001; NNFI = .938; CFI = .943; RMSEA = .067 (90 % CI (.061, .073)); SRMR = .073 (véase Figura 1).

Los valores de consistencia interna alfa de Cronbach (a) y Omega de McDonald’s (ɷ) del PDV-Q para la muestra total y las dimensiones fueron óptimos, al igual que los índices de fiabilidad compuesta (véase Tabla 3).

Finalmente, los índices de ajuste del modelo hipotetizado SEM, que analiza las influencias de las resiliencias sobre los roles de violencia de pareja, fueron óptimos: x2S-B = 2757.532; x2S-B/(731) = 3.772; p < .001; NNFI = .947; CFI = .950; RMSEA = .063 (90% CI (.060, .065)); SRMR = .074 (véase Figura 2).

Los resultados sugieren que el rol de victimización se explica de manera directa, con influencia moderada, por la aceptación de uno mismo y de la vida ( b = .40; p = .02); e inversamente, con influencia moderada, por la competencia personal ( b = ̶ .35; p = .03). Dichos efectos o influencias arrojan un coeficiente de determinación (R2) de .35; es decir, explican el 35 % del rol de victimización en el cortejo adolescente.

Asimismo, se reconoce que el rol de agresión se explica de manera inversa, con influencia moderada, por la competencia personal ( b = ̶ .46; p = .04), y por la aceptación de uno mismo y de la vida, con influencia baja ( b = ̶ .08; p = .03). Dichos efectos o influencias arrojan un coeficiente de determinación (R2) de .30, es decir, explican el 30 % del rol de agresión en el cortejo adolescente.

Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar la influencia de la resiliencia frente a la violencia psicológica en el cortejo de la pareja adolescente, y para ello se cumplió inicialmente con un segundo propósito, el de validar para Colombia el Cuestionario de Violencia Psicológica en el Cortejo (PDV-Q) (Ureña et al., 2015) en una muestra de adolescentes escolarizados colombianos.

El análisis de la influencia de la resiliencia frente a la violencia psicológica logró identificar que el componente “competencia personal” que está inmerso en la resiliencia, es un factor protector que previene la victimización dentro de la relación de pareja. Al respecto, Arrieta et al. (2022) afirman que las personas con mayores competencias personales utilizan estrategias de afrontamiento en la resolución de problemas cotidianos, evitando ser víctimas; igualmente, este componente es considerado como un factor protector que previene implicarse en la agresión en el cortejo adolescente, tal como lo afirma Fernández (2018) al mencionar que el desarrollo y la potencialización de competencias personales como autoconfianza, independencia, decisión, ingenio y perseverancia son factores protectores y posibilitan desarrollar relaciones sanas y armónicas evitando la baja autoestima, dependencia emocional y maltrato psicológico. Por lo general, las personas tienen un juicio crítico de sus acciones, por lo que logran ser flexibles en su valoración, adaptándose a las circunstancias y exigencias del medio que permite la autoprotección y el desarrollo personal.

Con respecto al segundo componente “aceptación de uno mismo y de la vida”, el modelo sugiere que es un factor predictor del rol de victimización. Ello es coherente con los estudios que reconocen que los actos de violencia en los adolescentes generan afectaciones psicológicas que eventualmente llevan a aceptar el maltrato, naturalizándolo y normalizándolo; lo cual mantiene la violencia intergeneracional, debido a patrones culturales patriarcales que impactan en la autoestima de los adolescentes (Zumba et al., 2020) y que son reconocidos como parte de la concepción del amor romántico en el contexto colombiano (Ariza et al., 2022). Al respecto, es necesario resaltar que una de las principales creencias por las que se acepta la violencia en la pareja es la aceptación de los mitos del amor romántico, que son una construcción social de estereotipos asignados al sentimiento y que enmascaran la violencia y la justifican en el nombre del amor; esto permite explicar ciertas desigualdades creadas entre hombres y mujeres propiciadas por un modelo patriarcal heredado desde factores intergeneracionales (Aguirre & Gutiérrez, 2022). Lo anterior puede estar relacionado a la dinámica familiar y relacional propia de la cultura patriarcal nariñense, donde la masculinidad desempeña un papel importante como sinónimo de fuerza y dominio, lo que mantiene la discriminación y el sometimiento de la mujer en diferentes contextos sociales, laborales y familiares, desarrollando relaciones en desigualdad de poder y violencia de pareja; igualmente, este factor se considera un factor protector con una muy baja pero no menos importante influencia frente a la agresión.

En cuanto al segundo objetivo, los resultados refieren que el cuestionario efectivamente responde a una estructura bifactorial (agresión y victimización) con óptimas propiedades psicométricas y una adecuada consistencia interna. Los hallazgos de la validación de contenido reafirman la calidad de la escala y de los ítems, los cuales cumplen los criterios de claridad, pertinencia y relevancia. Respecto al desempeño de los ítems en la validez de constructo, es importante resaltar que, en victimización, los ítems 5: “Por medio de comentarios, controlar o tratar de impedir que la pareja haga algo” y 12: “Invadir la privacidad de la pareja”, presentaron las mejores cargas factoriales, por lo que la escala aprecia mejor estos aspectos; ello se debe, quizá, porque se busca conocer todas las interacciones de su pareja, predisponiendo a la violencia psicológica al mantenerla en constante observación y tensión, lo que se convierte, en cierta manera, en una situación de acoso (Guadix et al., 2018). Por el contrario, el ítem 2: “Criticar en público o en privado”, presentó un bajo peso factorial, lo que sugiere que la víctima eventualmente no es consciente de estar implicada en el rol de victimización psicológica. Para el caso de la dimensión de agresión, el ítem 13: “Subestimar (restar valor) las capacidades de la pareja”, presentó un mejor aporte factorial, lo que sugiere que probablemente es una de las prácticas más frecuentes en la violencia psicológica, siendo esta una violencia manifiesta (Echavarría y Jaramillo, 2021). En esta misma dimensión, el ítem 2: “Criticar en público o en privado”, presentó bajo peso factorial, lo que puede indicar que no es una violencia psicológica relevante en la pareja adolescente.

En general, el PDV-Q muestra propiedades psicométricas óptimas, referentes a una adecuada confiabilidad y suficiente evidencia de la validez del contenido y del constructo. Los resultados obtenidos contribuyen al reconocido vacío de conocimiento sobre la violencia psicológica en el cortejo adolescente en el contexto surcolombiano y responden a la escasez de instrumentos de medida en el contexto nacional (Pacheco et al., 2021; Yanez et al., 2019). Ahora bien, los resultados del presente estudio son importantes, puesto que permiten avanzar en el análisis de la violencia psicológica en la población adolescente y cómo esta podría afectar el bienestar y la salud mental de las personas que la padecen; igualmente, permite una mejor comprensión de la influencia de la resiliencia en la violencia psicológica, constituyéndose en un aporte fundamental para la creación de programas y estrategias que promuevan el fortalecimiento de competencias personales, disminuyendo así la aparición de la violencia psicológica en el cortejo adolescente.

Existen limitaciones relacionadas con la metodología de aplicación de la prueba, pues responde a un diseño transversal que limita las inferencias sobre la influencia. Otras limitaciones están relacionadas con la conveniencia social propia de escalas autoaplicadas. Se sugiere en futuras investigaciones, profundizar en las características individuales contextuales y de pareja (por ejemplo, la identidad sexual, condiciones étnico-culturales o de ideología), que podrían influir en la violencia psicológica en las parejas adolescentes. Asimismo, se sugiere valorar otro tipo de propiedades de medida como la sensibilidad y el efecto piso-techo; también, realizar estudios con mayor población, preferiblemente en estudios comparados con muestra de distintos países, para analizar el comportamiento de la escala en contextos cross-culturales. Ello posibilitará observar las diferencias en la percepción y el significado de esta problemática.1