INTRODUCCIÓN

La comunicación es una disputa por el sentido de las palabras, donde el discurso está condicionado por las relaciones de poder. En tal sentido, existen prácticas discursivas que ocupan un lugar de enunciación privilegiado por su poder político (Martín-Barbero, 2010), como la narración que, integrando un pasado, un presente y un futuro, se hace desde el discurso presidencial para sustentar un orden deseado y construir representaciones del mundo.

Así mismo, un texto es la manifestación de un discurso, y este, a su vez, es el producto de una coyuntura, una ideología y una estrategia comunicacional2. El discurso es un terreno de disputa por la hegemonía y la configuración de las relaciones sociales (Retamozo, 2014) o, como explica Giménez (1989), el discurso político constituye terreno y modo de lucha política. Y es que en todo discurso entre mandatario y sociedad civil es identificable una narración hilvanada desde una percepción específica de la realidad que se teje para justificar acciones y decisiones elaborando, posicionando y priorizando intereses políticos (Pardo, 2012).

En Colombia, recientemente, la narración de la realidad política ha sido influenciada por la transformación de las correlaciones de poder dadas en la coyuntura de democratización y cambio político que abrió el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (acuerdo de paz), firmado entre el Estado y las FARC-EP en 2016. Ante tal panorama, la presente investigación buscó contestar a la pregunta: ¿Cuáles fueron las estrategias comunicacionales de Iván Duque en sus discursos sobre el acuerdo de paz durante su periodo presidencial (2018-2022)?3

Este interés en los recursos retóricos que utilizó Iván Duque frente al acuerdo de paz permitió conocer, como explica Gerstlé (2005), la forma como un discurso presidencial instrumentaliza relatos sobre las identidades colectivas, los actores políticos y la realidad, para persuadir a su receptor, transformar sus preferencias y lograr la adhesión a sus opciones políticas. En el caso de Iván Duque, como hipótesis, sus actos comunicativos respondían a una estrategia comunicacional sostenida en la idea de una democracia autoritaria, que perseguía la desestabilización de la apertura democrática generada por el acuerdo y manufacturar un clima político que asociara el significante “paz” a concepciones afines a su propia ideología.

La investigación hace parte de los Estudios Críticos del Discurso, los cuales, desde el enfoque sociocrítico, reconocen que las estructuras sociales, políticas y económicas condicionan el discurso y configuran mediaciones de la realidad (Fairclough & Wodak, 2000) y que es necesario develar críticamente las lógicas de dominación que subyacen a las palabras (Van Dijk, 2008). Se hace reconocimiento a la hibridación conceptual que permitió construir el contexto político del caso estudiado; a saber, una democracia autoritaria, concepto de Meyer (2013), quien, entre las lógicas de inclusión y exclusión, argumenta la coexistencia de democracia y autoritarismo en un mismo sistema. En ese sentido, como considera García (1997), “la democratización no suprime en forma evolucionista los hábitos autoritarios” (p. 111).

Estrategia metodológica

Siguiendo a Mariño (2006), se utilizará una metodología triangulada entre el AC y el ACD, desde el framing, o técnica de los encuadres, como complemento de las técnicas cuantitativas y cualitativas en un estudio multimétodo. Desde una perspectiva metodológica, esa triangulación implica abordar el significado de las palabras reconstruyendo el discurso emitido, sus propiedades lógicas y las técnicas utilizadas para persuadir. Se combinan, entonces, las propiedades del AC, en tanto sistematicidad, cuantificación, observación y deconstrucción del texto en sus unidades básicas de medida —las palabras— (Díaz & Navarro, 1998; Duverger, 1986) con el ACD y su énfasis en las relaciones de poder tras las palabras, que se estudian desde los dispositivos retóricos, los códigos enunciativos y los esquemas argumentativos usados (Guilhaumou, 1980; Haidar, 1998).

Se utilizará la técnica de los frames, o encuadres, para identificar las líneas discursivas priorizadas en el discurso de Iván Duque. Los encuadres son campos léxicos que consisten en palabras unidas semánticamente y poseen categorías gramaticales diferentes y comparten significados comunes. Son una herramienta flexible, pues miden la relevancia de las líneas discursivas en el discurso cuantificando las palabras clave por medio de categorías semánticas creadas para identificar tendencias en el texto (Weaver, 2017). Las palabras dentro de un frame conservan un nexo entre sí por su relación semántico-pragmática, y la comprensión de cada una se relaciona con el encuadre como estructura que las agrupa (Fillmore, 2006). Así, la idea de encuadre remite a características particulares de enunciación, como repeticiones léxicas, conceptualizaciones metafóricas, selecciones temáticas y expresiones valorativas (Gallardo & Enguix, 2014).

Como el objeto por estudiar es el discurso presidencial, el interés recae sobre el frame in communication, que es la forma como el emisor presenta un mensaje, y no sobre el frame in thought, el cual refiere a cómo son interpretados los mensajes por los receptores y sus condicionamientos individuales (Druckman, 2005). La priorización de un encuadre u otro por parte del emisor refleja los marcos de interpretación de la realidad que son utilizados con el fin de estructurar y persuadir en la percepción de esta (Entman et al., 2009).

Es decir, a través del framing se identifican las palabras usadas —AC— y con la frecuencia de estas se reconstruyen las líneas discursivas de la comunicación emitidas por Iván Duque. Esto se vio complementado con una revisión crítica de las lógicas de poder que subyacen a dichas palabras y que motivaron dicha priorización de líneas —ACD—.

Así, para el conteo de las palabras se tomará cada una independientemente de su unidad gramatical (singular y plural), de su género (femenino y masculino) y de su categoría (verbo, sustantivo, adjetivo, etc.), y excluyendo significaciones que remitan a construcciones lingüísticas ajenas al objeto estudiado. Para una mayor fiabilidad, a cada encuadre se le asignarán 40 términos que componen ese campo léxico4, y con base en los cuales se dará cuenta de las líneas discursivas priorizadas por Duque explicando los hechos y la carga de sentido relevantes para su proyecto político en relación, específicamente, con el acuerdo de paz.

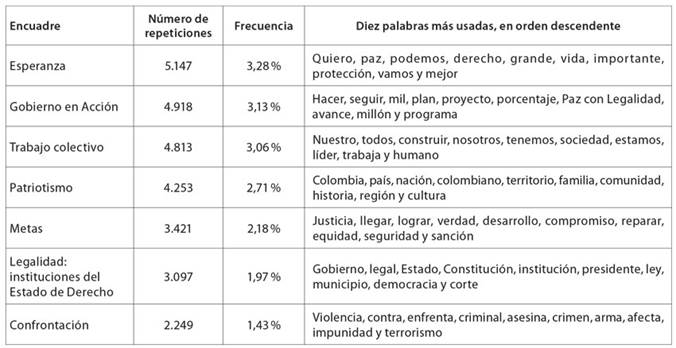

Partiendo de los encuadres utilizados en Richard y González (2017) y en Richard y Llano (2017), para estudiar los discursos de Iván Duque se retoman los siete encuadres: Patriotismo, Legalidad, Confrontación, Metas, Esperanza, Trabajo colectivo y Gobierno en Acción. A estos se les brinda un contenido pertinente a los fines de la investigación.

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta la macrocategoría de comunicación estratégica, que reivindica un uso planificado e intencional del lenguaje con el objetivo de lograr los fines propuestos por el emisor (Hallahan et al., 2007), y que en el ámbito presidencial es influir en la toma de decisiones de la ciudadanía (Gelpi, 2018) y legitimar las decisiones presidenciales. Para operacionalizar metodológicamente esta categoría, al delimitar la muestra de discursos se aplicará un muestreo intencional —no probabilístico—, que limita los discursos a las intervenciones públicas del presidente sobre el acuerdo de paz, y donde hay una planeación de las palabras usadas. Por eso, en la muestra no se toman en cuenta entrevistas, dado que los discursos como alocuciones o intervenciones del primer mandatario en eventos tienen mayor planeación —incluso, guionización— de las palabras y, por ende, reflejan en la elección intencionada de estas los encuadres o las líneas discursivas.

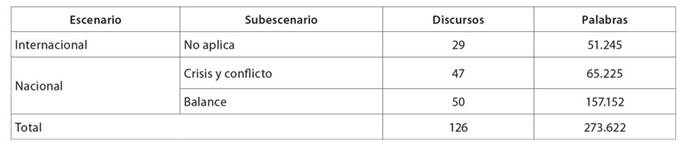

Se tomó una muestra compuesta por 126 discursos, sobre los cuales se calculó la frecuencia de repeticiones léxicas5. Como criterio se eligieron nueve discursos de contexto, priorizados por la importancia estratégica de los eventos en que se emiten y que todo presidente realiza (instalación del Congreso de la República, posesión presidencial y Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU)); también, 117 discursos situacionales, definidos como aquellas intervenciones planeadas en actos públicos y que tuvieron un objeto discursivo en relación con el acuerdo de paz. Pero, para su análisis, la muestra se agrupó en tres teatros: el primero de ellos es el escenario internacional y, dentro del escenario nacional, en dos subescenarios, los teatros de Balance y el de Crisis y Conflicto.

El escenario internacional constó de 29 discursos emitidos en el exterior o dentro del país, pero en conjunto con actores internacionales, como embajadores o delegados de países u organizaciones internacionales. Dentro del escenario nacional, el subescenario de Crisis y Conflicto contó con una submuestra de 47 discursos y 156.416 palabras, que tuvieron como criterio de elección haber sido emitidos frente a actores como las Fuerzas Armadas, en contextos de agudización del conflicto, en crisis políticas o en lo que Gerstlé (2005) ha denominado discursos polémicos, por la reacción que pueden generar en la opinión pública. Por su parte, el subescenario Balance contó con 50 discursos y un total de 157.152 palabras; según Gerstlé (2005), los discursos de balance corresponden a los momentos rutinizados de la vida política, y donde el jefe de Estado interviene para esbozar el panorama nacional, rendir cuentas sobre sus políticas y explicar lo que, para él, son los principales acontecimientos del país. En otras palabras, y a efectos del estudio, donde hace un balance de su gobierno y de la ejecución de las políticas de paz.

RESULTADOS

El núcleo de la retórica es la persuasión. Esta busca construir un relato que permita al emisor construir una marca de sí mismo (D’Adamo & García, 2016) y, adicionalmente, transformar opiniones, actitudes y comportamientos en su audiencia. De ahí que la estrategia comunicacional se desenvuelva de forma diferencial ante cada auditorio o en lo que conciben Calsamiglia y Tusón (1999) como escenarios teatrales. En ellos el emisor, como explica Goffman (1986), actúa con un performance sujeto a sus intereses y a partir de los cuales encuadra sus intervenciones.

En este sentido, el discurso político es un tejido de argumentos que presenta ante una audiencia, de forma esquemática y teatral, el ser y el deber ser de la política ordenando operaciones semánticas en función de objetivos estratégicos (Giménez, 1989). Por esto, el escenario en que el discurso presidencial es emitido influye en las estrategias comunicacionales usadas. Veamos el discurso de Duque en cada escenario.

Escenario internacional: Duque, el hombre de la Paz con Legalidad

A partir de los encuadres priorizados en este escenario, se evidenció que Iván Duque utilizó una estrategia consistente en instalar en la opinión pública: 1) su figura de “salvador” del proceso de paz, que asoció a la connotación de fragilidad; 2) la securitización frente al narcotráfico6 y 3) la vinculación de la paz a su perspectiva de la legalidad.

Como en el exterior el gran tema era la implementación del acuerdo, en este escenario el encuadre más usado fue Gobierno en Acción, con el 4,04 % de la frecuencia dentro de dicho escenario, por lo cual es la frecuencia más alta de toda la muestra; dentro de sus diez palabras más usadas destacan las relativas a la ejecución, como “implementar”, “hacer”, “sigue”, “millones”, “plan”, “acción”, “productivo” y “millón”. Es decir, una línea discursiva cuya connotación refleja acciones positivas para la implementación de la Paz con Legalidad, que fue, incluso, el nombre que Duque le dio a su propio programa de intervención política en el proceso de implementación del acuerdo logrado en el gobierno precedente.

El motivo de lo anterior es que el retroceso del acuerdo era inviable políticamente en el ámbito internacional, pues durante el gobierno de Juan Manuel Santos Colombia utilizó una diplomacia activa para la paz, que le posibilitó convertirse de un actor problema a un referente en la búsqueda por la paz (Castro & González, 2015), conseguir prestigio internacional y construir una imagen de liderazgo que favoreciera el proceso de paz (Sánchez & Campos, 2019), el cual se concretó, por ejemplo, en crear por unanimidad la Misión Política Especial del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por esta razón, el principal auditorio de Duque en el escenario internacional fue la ONU (44,8 % del total de discursos internacionales) y la Unión Europea (UE) o algunos de sus países miembros (24,1 %). En cambio, las naciones latinoamericanas tan solo ocuparon el 6,9 % de las intervenciones, las cuales enfocó en vincularlos en la lucha contra “las formas más brutales de opresión”7 ejercidas, según él, por la guerrilla con quien se negoció el acuerdo y el Gobierno de Venezuela. Se develó, entonces, un interés del mandatario en hablar sobre la paz frente a actores que tenían una imagen positiva del acuerdo.

Para justificar la Paz con Legalidad, Duque ambientó la incertidumbre usando el encuadre de Confrontación, donde destacarían palabras como “violencia”, “narcotráfico”, “defender”, “enfrentar”, “crimen”, “contra”, “amenaza”, “arma”, “terrorismo” y “lucha”. Además, siguió una agenda para la securitización del narcotráfico, un concepto de la Escuela de Copenhague (Buzan, Ole y Jaap (1998), que consiste en presentar un asunto como una amenaza, para así ir construyendo la idea de un enemigo y enmarcando en él discursivamente peligros en aras de persuadir a la ciudadanía.

Vinculó así el acuerdo con el término de “narcoterrorismo” y destacó el lugar en este de “Venezuela” como una “narco-dictadura”. Para ello, explotó comunicacionalmente la idea de que las disidencias se aliaron con la “dictadura opresora venezolana”8, lo que ponía en peligro la “defensa irrestricta de la democracia” y demandando la “firmeza” de Colombia para enfrentar la “tiranía”. Incluso, llegó a afirmar, ante la ONU, que Nicolás Maduro albergaba “terroristas” y que se enriquecía con recursos del narcotráfico, por lo cual era una amenaza para la democracia.

Sostuvo que el “narcotráfico” era el mayor enemigo de la construcción de paz en Colombia9 y que su objetivo era “cumplir con un país que quiere ver el fin de la violencia narcoterrorista”. Por cuanto su gobierno estaba guiado por la “lucha” “contra” la “narco-dictadura” y la “violencia narcoterrorista”, en ese orden de ideas, retomó los postulados de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), y se alejó, por tanto, del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018), caracterizado por la apertura a la negociación política y la consecuente desecuritización del tema de las drogas (Montero, 2017), e instaló una agenda que perturbaba las relaciones con Venezuela —país facilitador de los diálogos y elegido por las FARC-EP—, que desestabilizaba la democratización que abría el acuerdo.

Siguiendo con el encuadre de Confrontación, para crear la incertidumbre, durante la audiencia con el papa Francisco10 resaltó los casos de crímenes cometidos por grupos armados tras la firma del acuerdo, y en el espacio de la Asamblea General de la ONU del 2018 afirmó que el sistema de justicia colombiano no podía tener “excusas” para impartir penas11, pues el peligro del acuerdo para él era la “impunidad”. Esa era la “nueva lógica para la paz”, de la que hablaba, y por la cual le atribuía a la implementación la necesidad de cambio, que se materializaba en “llevar a la justicia a quienes quieran volver a la actividad criminal”, como mencionó que haría su estrategia de Paz con Legalidad, en el Foro de París de 2018.

Afirmó que con el acuerdo se perdieron la “justicia” y el “orden” y ambientó la idea de que el proceso de paz tenía problemas estructurales. Por ejemplo, durante su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, en 2018, y que históricamente es la apertura de la agenda del gobierno en el teatro internacional, afirmó que la paz debía ser vinculada con la “ley”, en términos de “justicia” y “seguridad”12, palabras usadas en los encuadres de Instituciones del Estado de Derecho y de Metas, respectivamente.

Así, Duque, en sus intervenciones en 2018 con el jefe de la misión de la ONU en Colombia13 y con el delegado de la UE para temas de paz14, habló de la “fragilidad presupuestal”, de las “complejidades institucionales” y de la ausencia de un plan para su implementación. Por eso, la noción de “fragilidad” fue el corazón comunicacional de su andamiaje discursivo frente a la paz, porque estas problemáticas son las que resolvería e instalaría en la agenda mediante el encuadre de Gobierno en Acción.

Ahora bien, en virtud del uso intencional de las palabras en el discurso, los silencios importan tanto como lo que se dice. Duque dejó de mencionar el acuerdo como mandato para ejecutar, lo que generó un vaciamiento conceptual de este y, en cambio, lo transmutó al programa Paz con Legalidad. De esa manera, cambió no solo el nombre, sino también, el contenido. En este escenario internacional, su discurso remitía principalmente al punto 3 del acuerdo —“Fin del conflicto”, que establece disposiciones para la desmovilización, la dejación de armas y las garantías para la reincorporación— y alejó su accionar político de los puntos del acuerdo que materializaban transformaciones estructurales como la Reforma Rural Integral —punto 1—, la participación política —punto 2— y la solución al problema de las drogas —punto 4—.

Con esa estrategia de ocultamiento del acuerdo en sus discursos, buscó no referirse directamente a las palabras “Proceso de Paz”, sino a “los procesos de reincorporación” y de “transición a la legalidad”15; “reincorporación” fue una de las diez palabras más usadas del encuadre Metas de Gobierno. Un acuerdo, con su terminología relativa a la dejación de armas, implicaba reconocer que el Estado no pudo derrotar los grupos armados y tuvo que negociar para lograr el fin del conflicto; algo que difiere de la constante mención de Duque a este como un proceso de reincorporación, que connotaba la entrega de armas y rendición de los grupos armados ilegales. Además, de forma sistemática, se refería al acuerdo como una negociación realizada entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, con lo cual desconocía que este es un Acuerdo de Estado.

Políticamente, hablar de un proceso de paz, que implica una justicia transicional y transformaciones estructurales, es distinto de un proceso de reincorporación, que se basa en la mera desmovilización de combatientes y el desmantelamiento de sus estructuras armadas. En el primero se adecúa el Estado para superar causas estructurales que motivaron el alzamiento en armas, mejorar las condiciones de vida de la sociedad civil en las regiones donde tuvo presencia el conflicto armado, adecuar el sistema político a la participación ciudadana y brindar garantías de no repetición, mientras que en el segundo la institucionalidad se enfoca en los temas de judicialización y reincorporación de los excombatientes. La Paz con Legalidad resume discursivamente una visión sobre la desmovilización sin atender a las problemáticas estructurales que dieron origen al cierre democrático que generó el conflicto16.

De esa manera, Duque aplicó una estrategia retórica que consistió en crear un aparente problema para, en un segundo momento, ofrecer la solución a dicho problema. Configuró un clima de opinión y una matriz mediática que soportara lingüísticamente las acciones de su gobierno frente al acuerdo. Como respuesta a ese pesimismo, ofreció su política de Paz con Legalidad y, a través del Trabajo Colectivo, el segundo encuadre más usado, con palabras como “nuestro”, “todos”, “unir”, “tenemos”, “nosotros”, “construir”, “apoyo” y “trabaja”, invitó a la construcción colectiva de su Paz con Legalidad. Así, a finales de 2021 manifestó que “la fragilidad ha ido desapareciendo”17, destacó la “solidez en el proceso de reincorporación”18 y afirmó que en sus tres años de gobierno se avanzó más que en los primeros 20 meses de la implementación en el gobierno anterior.

En 2020, afirmó que la ONU estaba siendo testigo de los avances en lo que, para él, era una paz “de verdad”: la Paz con Legalidad19. En este sentido, a finales de 2021 y durante 2022, ante actores como la ONU y las naciones europeas, amplió los puntos del acuerdo de paz frente a los cuales enfatizaba sus avances en la implementación. En participación política, resaltó la apertura democrática que implicaban las Curules de Paz aduciendo que al reglamentarlas él, garantizaba que fueran para las víctimas del conflicto, y no para los “victimarios”20, aun cuando el Acto Legislativo 02 de 2021, que las creó, disponía expresamente lo mismo. Y en el tema de tierras, no mencionado en sus primeros discursos en el exterior, afirmó que el proceso de restitución había llegado a “puntos récords sin precedentes en la historia reciente de Colombia”21.

En dicho viraje, sostuvo que Colombia marchaba hacia la consolidación de la paz22 con la implementación de acciones encaminadas a la superación de la violencia en las zonas más afectadas por el conflicto23, en una clara referencia —al menos, discursivamente— a la búsqueda de transformaciones estructurales, a pesar de su narrativa de implementar tan solo un proceso de reincorporación. De hecho, este es el único escenario donde la palabra “consolidar” aparece entre las diez más usadas del encuadre Metas de Gobierno.

Como se sabe, el proceso de paz ya contaba con reconocimiento público antes del gobierno de Duque, pero tras ser desacreditado por este y “salvado” con la Paz con Legalidad, era nuevamente digno de exposición pública; para ello sostuvo que su gobierno fue un referente internacional en relación con la implementación del acuerdo24 y que su programa Paz con Legalidad tenía apoyo internacional25.

Incluso, en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en 2022, explicó que la paz sin impunidad fue el principio rector de la Paz con Legalidad26 para la “recuperación” de la justicia. Aunado a ello, suscribió el acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, en cuyo anuncio expresó que, gracias al apoyo presupuestal e institucional de su gobierno, ya existía un reconocimiento internacional de avances para asegurar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, a pesar del inicio frágil del sistema de justicia transicional (aunque internamente cuestionó la Justicia Especial para la Paz (JEP), como se expone en el subescenario de crisis).

Escenario nacional

Subescenario de crisis y conflicto: Duque y el antagonismo patriótico

Como se evidencia en los encuadres, existió una continuidad en la estrategia usada en el escenario internacional y en el de balance, de negar el estatus político de los grupos armados. La palabra “beligerancia” no fue mencionada ni una sola vez en toda la muestra, pues les confería estatus político a los grupos armados. Esta táctica fue especialmente explotada en el escenario de Crisis, donde la estrategia giró en torno a usar la figura del héroe del Encuadre de Patriotismo, para construir un enemigo público que articulara el trabajo colectivo, bajo el discurso de proteger las instituciones.

Mientras en el escenario internacional el encuadre de Gobierno en Acción fue protagonista, en el de Crisis y conflicto cayó al sexto lugar, en tanto la ejecución del acuerdo ya no era el mensaje por entregar, pues era vinculable a la democratización. Tanto así, que la Paz con Legalidad dejó de ser una de las diez palabras más usadas del encuadre de Gobierno en Acción. Al contrario, el objetivo del mensaje en este subescenario fue ligar el trabajo colectivo, ya no a la construcción de paz, sino a la defensa de un sentimiento nacional, a partir de la contradicción nosotros-otros.

Igualmente, en el encuadre de Metas se pasó de usar palabras como “desarrollo”, “verdad”, “víctimas” y “reparación” en el escenario internacional, a hablar, en el subescenario de Crisis, principalmente de “justicia”, enmarcada en los asuntos relativos a “erradicar” los “cultivos” ilícitos y garantizar la “seguridad”, donde —según Duque— el “narcotráfico” era la más grande “amenaza” de “nuestro” “país” y que quienes se dedicaban a tal actividad debían someterse a la justicia27. Se evidenció que la palabra “justicia” fue la más usada, pues solo esta contiene el 9 % de las repeticiones de todo el encuadre, lo cual demuestra que las metas cambiaban dependiendo del escenario.

En este subescenario, el Patriotismo fue el encuadre más utilizado, y en él aparece con fuerza la figura del heroísmo y el honor. Duque utilizó generalizadamente palabras como “nación”, “Colombia”, “país”, “colombiano”, “territorio”, “familia”, “honor”, “héroe”, “ciudadano” y “patria”, apelando a esa construcción identitaria de la nación como sustento de su simbolismo.

Como lo ha desarrollado Armijo (2007), el discurso del héroe tiene un lugar central en la construcción de los mitos nacionales, que, a su vez, fungen como mitos fundacionales. De esta manera, Duque instaló en sus discursos referencias a la Seguridad Democrática —política de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y contraria a la negociación política— como la “gran victoria del Estado de derecho”28 a manos de las Fuerzas Militares.

Siguiendo con Armijo (2007), en la figura del héroe existe una contradicción imaginaria entre la comunidad y el otro, por lo que para garantizar la perdurabilidad de la nación resulta imperioso el uso de la violencia y de la intimidación hacia otro fuera del colectivo. Por ejemplo, en el contexto de movilización social del primer semestre de 2021, Duque invocó la asistencia militar en las protestas29 y las catalogó como terrorismo urbano de baja intensidad30. Una muestra más de la confrontación que sostuvo con el acuerdo de paz, pues en su punto 2 dicho acuerdo estableció garantías para la movilización y la protesta pacífica, buscando la apertura democrática de la comunidad para la deliberación política.

En ese sentido, en los discursos de Duque se evidenciaba que “nuestros héroes” eran quienes defendían “nuestra vida, honra, bienes, derechos, en todo el territorio nacional”31 de las amenazas. De este modo, Duque sostuvo la tesis de que el acuerdo de paz igualaba a la “siempre honorable”32 Fuerza Pública —héroe de la comunidad— con quienes han pretendido pisotear el orden —ese otro—; en este caso, las FARC-EP y el partido político Comunes.

En el subescenario de Crisis —especialmente, en los discursos relativos a los atentados a la Escuela de Cadetes de la Policía—, sostuvo una retórica anclada en el heroísmo de los policías víctimas y en la importancia de luchar contra la “impunidad” y de aplicar “justicia”, y enfatizando la idea de “unidad” e “invencibilidad” del país en torno al heroísmo de las Fuerzas Militares33.

El “héroe” defiende la “justicia”, lo que implica un “otro” que ataca al “nosotros”, y se convierte así en una amenaza al orden34. No en vano, el encuadre de Confrontación aumentó su frecuencia del 1,4 % en el escenario internacional, al 2,47 % en el subescenario de Crisis y Conflicto, y la palabra “defensa” fue una de las más usadas en este encuadre.

La figura del héroe, entonces, pretendió posicionar la idea de que algo está en peligro. En tal sentido, Duque apeló durante su gobierno a la defensa de las instituciones amenazadas por el acuerdo de paz y su proceso democratizador. No fue fortuito que es el único subescenario donde el encuadre Instituciones del Estado de Derecho haya sido el segundo más usado y, dentro de las palabras empleadas, es el único donde aparece la Constitución Política entre las diez con más repeticiones.

Igualmente, el héroe justifica sus decisiones —en este caso, sus políticas frente a la presunta impunidad— con el supuesto fin de proteger la sociedad colombiana y decidir lo que es conveniente para ella. Así, Duque empezó a ambientar su objeción por inconveniencia a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP justificando sus acciones en lo que consideró una “falsa paz”, pues en oposición a esta, predicaba la existencia de unas “genuinas” verdad, justicia, reparación y no repetición. Fundamentó una retórica de la defensa de la “solidez institucional de nuestro país” y asoció a la JEP a la idea de haber sido corrompida para estar al servicio de los “victimarios”35 o, en otras palabras, ese antipueblo36 que sería el terrorismo.

Para combatir la presunta amenaza, planteó un retorno a la mano dura como eje de la justicia37; sostuvo que existían “justificados temores de un gran número de compatriotas frente a la impunidad”38 y creó la narrativa de restituir la justicia ante la impunidad que abrió el acuerdo39. Por ejemplo, en el debate en la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato como estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, sostuvo que el aumento de estos representaba una amenaza contra la “protección integral de nuestra Constitución Nacional” y el “orden constitucional en sí mismo”, por lo que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito —en el que prima la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada con herbicidas— debía ser limitado “para no exacerbar más incentivos perversos”. Esta postura iba en contravía del tratamiento al tema de las drogas establecido en el acuerdo de paz.

En suma, todo héroe tiene un enemigo; en este caso, el antipueblo. Según Schmitt (1999), el enemigo público, es “un extraño y un distinto, cuya identidad amenaza la propia existencia del orden, el Estado y el nosotros” (p. 113). Con base en ello, y siguiendo principios de la propaganda de Goebbels —enemigo único y exageración y desfiguración— (Domenach, 2005), Duque adjetivó a su enemigo con referencias como el “terror”, “la máquina criminal”40, “los verdugos de la legalidad”41, “los bandidos”42, “los símbolos del mal”43 y el “terrorismo irracional” y “bárbaro”44.

Al manufacturar una narrativa del enemigo público, cerró la vía para negociar políticamente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC-EP y, con ello, a la posibilidad de continuar la democratización que abría el acuerdo45, pues a aquel relato de deshumanización del enemigo se le sumó a la idea de construcción de la nación en torno a un nosotros compuesto por un país “abnegado”46, “flagelado”47 y que, ante la amenaza de “amedrentar” al Estado, debía responder con la unión de una “nación fuerte”48.

Subescenario de balance nacional: Duque, vendedor de esperanza

En este punto de su estructura narrativa, Duque utilizó tres estrategias comunicacionales frente al acuerdo de paz: 1) narrar su política de Paz con Legalidad a partir de una presunta asepsia política; 2) denunciar la supuesta imposición de una verdad histórica frente al conflicto, y 3) posicionar la esperanza en un futuro mejor combatiendo la impunidad.

A tal efecto, utilizó la estrategia de despolitizar la política empleando una retórica de asepsia de su política de Paz con Legalidad49, para presentarla como alejada de cualquier ideología; tanto así, que el segundo encuadre más usado fue Gobierno en Acción, lo cual evidencia la pretensión de construir un discurso tecnocrático, enfocado en la ejecución al usar palabras como “hacer”, “avance”, “proyecto”, “programa” y “plan”.

Para él, las acciones de su gobierno no respondían a lo “ideológico” ni a lo “político”50, si bien afirmaba que defendía los principios de la economía de mercado y de la democracia51 y “una política social sin caer en la destrucción o en la ideologización de las políticas públicas”52. Adicionalmente, argumentó que las otras políticas de paz estaban “amañadas”, pues no representaban “el sano equilibrio” de los valores de “Libertad” y “Orden” del Escudo Nacional; asunto paradójico, pues afirmaba que la libertad solo se puede ejercer cuando hay orden53.

Pero priorizar el orden, el mercado y cierta concepción de la democracia era un ejercicio ideológico. Como explica Freeden, este tipo de políticos señalan como ideologizados a sus contradictores cuando consideran que defienden un plan de cambio radical y total; además, niegan tener una ideología propia. Para Michael Freeden, las ideologías tienen la pretensión de universalidad, buscan su hegemonía para generar una unidad intelectual, moral, económica y política (Freeden, 2013, p. 38). Invisibilizar una ideología es la vía para su universalización, por cuanto normaliza la estructura mental con la que se interpreta la realidad.

Por eso, Duque asoció el actuar ideológico de sus opositores a connotaciones de peligro y nocividad, al afirmar que estas contaminaban y alejaban al sujeto político de la “pureza”54 y de la objetividad. En ese sentido, intentó construir la imagen de un presidente que develaba a la ciudadanía una supuesta distorsión ideológica en la realidad que narraban los otros y generar una consciencia real alejada de una suerte de ilusión o ficción política. Se concebía a sí mismo como quien levantó un “disfraz”, cuando afirmó que su enemigo, excusándose en hacer el bien, “pisoteó derechos”55 y generó “destrucción, daño y desolación”56.

En sus palabras, la ideología subyacente al acuerdo se constituyó en un “adorno” para la conducta criminal “mal llamada” rebelión57, con la cual su enemigo, como “corruptor” de la sociedad58, se “disfraza” para camuflar y justificar su “criminalidad”59, como un “perfume para ornamentarse políticamente”60. No en vano, en el encuadre Confrontación aparecen dentro de las palabras más usadas: “criminal”, “asesina”, “crimen”, “impunidad” y “terrorismo”.

De ahí que él enunciaba la existencia de dos verdades: una “genuina” y otra con impunidad, “sin justicia y sin sanción”61. Así, disputaba la construcción de la verdad relacionando a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad con la posverdad y esa supuesta “verdad acomodada” que usaban sus opositores para cambiar el rumbo de la historia62. Por ello, en el discurso de recibimiento del informe de la Comisión, centró su narración en concebir a las Fuerzas Militares como “víctimas” y “héroes” del conflicto, y omitió su lugar también como victimarios63. En esa línea, apoyó el contrainforme elaborado por las Fuerzas Militares, en cuya presentación las nombró como las “fuerzas de la legalidad y la Constitución”64, en una referencia a la Paz con Legalidad.

En este orden de ideas, para Duque la verdad ideologizada que planteaba como derivada del acuerdo amenazaba el futuro de la nación. Esto refleja su real ideología: una articulación del neoconservadurismo en lo político-social y el neoliberalismo en la economía, definidos en torno a la restauración del orden público, la familia y los valores morales que les permitan consolidar, respectivamente, una identidad nacional y del apoyo a un Estado mínimo, pero fuerte (Kajsiu, 2020).

El conservadurismo ha defendido históricamente el statu quo, lo que implica exponer las bondades de un estado de cosas histórico y, por eso mismo, acallar las vías de cambio de ese orden. Por lo anterior, en este subescenario el encuadre de Esperanza es el más usado, con una frecuencia del 3,28 %, la más alta obtenida por dicho encuadre en todos los escenarios. Y aunque el encuadre de Confrontación tiene la menor frecuencia de todos, con el 1,43 %, es el único subescenario donde las palabras “impunidad” y “asesina” aparecen entre las diez más usadas. Se evidencia, entonces, una asociación entre la Paz con Legalidad y la esperanza de un futuro mejor; esto es, un futuro “sin impunidad”, restaurando la “justicia” perdida, donde se combata vía securitización el “contubernio pernicioso” 65 del “narcotráfico” y el “delito político”.

Por lo anterior, en sus discursos de balance Duque buscó instalar la idea de que la democracia colombiana estaba consolidada; ergo, no necesitaba transformaciones estructurales, y por ello las narrativas de cambio constituían una amenaza contra una “República maravillosa”66. Sostuvo así una retórica apalancada en la idea de que Colombia tiene la democracia más antigua de América Latina67, lo cual es su mayor “patrimonio”68, y destacando su carácter representativo, popular, con división de poderes, pesos y contrapesos para evitar los abusos69, cuya existencia ha sido garantizada por los “héroes” —las Fuerzas Armadas—70 y con una naturaleza “vibrante” que, de forma “implacable”, debe “enfrentar las amenazas al orden”71.

Como decía Orwell, “quien controla el pasado (…) controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado” (Orwell, 2019, p. 42). Para recuperar la justicia y el orden perdidos, Duque asumió como su misión la disputa por narrar la historia defendiendo su concepción ideológica sobre el presente y el porvenir amenazados por el acuerdo. Para él, desde la guerra de los Mil Días, pasando por el periodo de La Violencia, hasta la actualidad, había existido una “deuda con la justicia efectiva” para quienes habían recurrido a la brutalidad y el aniquilamiento, por lo cual buscó representar el anhelo de una “justicia” “objetiva” y que no estuviera “empañada” por “sentimientos ideológicos”72.

En este subescenario, una de las palabras más usadas del encuadre de Patriotismo fue la “historia”. Duque narró históricamente cómo, para él, los procesos de paz anteriores fracasaron porque, según su armazón retórico, no incluyeron un componente fuerte de justicia y responsabilidad de los actores armados73, y por eso su política de Paz con Legalidad era un propósito de la “nación”74. En esta forma de manufacturar la historia ocultó el lugar del acuerdo de paz, pues de 50 discursos de este subescenario, en el 24 % de ellos mencionó el artículo 22 de la Constitución Política de 199175 como el fundamento de la Paz con Legalidad, mientras que apenas en el 14 % se refiere al acuerdo de paz que esta política aparentemente implementaba.

A pesar de ese ocultamiento y de defender el statu quo, al final de su gobierno advirtió la necesidad de desarrollar acciones para la democratización del país. En su giro discursivo expresó que el núcleo de su Paz con Legalidad incluía no solo el desarme y la reincorporación, sino también, la presencia del Estado en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza76. Continuando en la lógica de desideologizar su política, empezó así a utilizar términos como “capitalismo consciente” cuando hablaba de titulación masiva de tierras para un “desarrollo rural integral”, y aclarando que con “integral” no se refería a reivindicaciones de los “violentos” 77. Incluso, en su última alocución celebró que su legado se basaba en su Paz con Legalidad, la cual “garantizó el cumplimiento del Acuerdo de Paz. 78.

CONCLUSIONES

El estudio de la narrativa política utilizada durante su periodo presidencial por Iván Duque Márquez, frente al acuerdo de paz celebrado por el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC- EP confirmó que el discurso, como instrumento de los sujetos políticos, es un medio para disputar la interpretación de la realidad. Un discurso que fue no solo un texto, sino también, un contexto y la suma de las condiciones y las contradicciones políticas en que se emitió. Por esto, en la coyuntura de cambio y democratización que abrió la negociación con las FARC-EP, el discurso de Duque fue de carácter reaccionario, pues su estrategia comunicacional giró en torno a la noción de una democracia autoritaria, a fin de volver a cerrar el sistema y consolidar su lugar dentro de la división de las élites que impide consolidar una hegemonía de la clase dominante.

Esto se evidenció en tanto sus estrategias comunicacionales estudiadas pretendieron construir un demos cerrado y defender el statu quo desacreditando la necesidad de la apertura política que vivía el país. De esta manera, Duque buscó conectarse con los sectores políticos y sociales que sustentaban su modelo de democracia autoritario y, de paso, legitimar sus decisiones de cierre del sistema político a través del uso de figuras retóricas como la política del enemigo público, la deshumanización del otro, el patriotismo y el antagonismo, que negaban el estatus político de la antigua guerrilla de las FARC-EP y a los demás actores del conflicto, como el ELN (en actual proceso de negociación con el Estado colombiano).

De forma generalizada, apeló a la ficción de una contradicción entre un pueblo —nosotros—, liderado bajo la figura del héroe, y un antipueblo —otros— deshumanizado que amenazaba a la comunidad imaginada que él pretendió defender. Así, aunque sostuvo la narrativa de que su Paz con Legalidad salvó la implementación del acuerdo, discursivamente también buscó convertir la ventana de oportunidad política para la democratización que abrió el acuerdo en un sinónimo de peligro ante un enemigo público que ingresaría al sistema político y amenazaría las instituciones que sostenían su democracia autoritaria.

Comoquiera que la comunicación gubernamental articula lo que es político, deseado, indeseado y racionalizado como soporte de un gobierno para implementar políticas públicas (Rose, 2000), Duque utilizó una estrategia de comunicación amparada en la lógica de la asepsia ideológica, o despolitización de la política, para dotar de una retórica de tecnicismo y lenguaje burocrático sus decisiones frente a la Paz con Legalidad, olvidando que la política es en sí misma una disputa ideológica.

En este sentido, las preferencias léxicas de Duque reflejaron una estrategia de comunicación clave frente a las formas de nombrar y connotar el acuerdo. En el inicio de su gobierno asoció el acuerdo a connotaciones de fragilidad y peligro, y solo al final lo vinculó con significados de éxito argumentando que fue consecuencia de su política de Paz con Legalidad y aplicando su estrategia de ocultamiento del acuerdo de paz.

En los últimos años, frente al discurso presidencial se ha avanzado en el estudio de las comunicaciones emitidas por Álvaro Uribe y por Juan Manuel Santos, sobre quienes se han estudiado los valores, las estéticas, el manejo de crisis y las narrativas (Rincón, 2017; Bonilla, 2015; González, 2015). Sin embargo, los estudios frente al discurso presidencial sobre la paz han tenido importantes desarrollos durante la presidencia de este último y de Iván Duque, a raíz del acuerdo de paz. Investigaciones que se destacan por analizar muestras concretas de discursos, que no incluyen todo su periodo de gobierno, y se han enfocado solo en alguno de los escenarios en los que es emitido (Ríos & Morales, 2021; Castro & Bernal, 2019).

Por lo anterior, esta investigación valida la pertinencia y la utilidad de la triangulación metodológica entre el AC y el ACD para develar las relaciones de poder y las estrategias comunicacionales del discurso presidencial. Su carácter novedoso radica en: 1) el uso de una muestra amplia de discursos, para mayor cobertura de la estrategia en el periodo seleccionado; 2) la desagregación del discurso en el escenario internacional y nacional (subescenarios de Crisis y de Balance), para identificar intencionalidades en cada teatro; 3) el uso de los encuadres, una técnica retomada de otros trabajos y ajustada para ampliar la cantidad de palabras que los componen brindando más elementos para un mejor análisis, y 4) ante la poca transparencia en trabajos similares, se presenta la metodología, en aras de permitir su uso en nuevas investigaciones.

Los resultados presentados dan luces frente a la necesidad de continuar con la triangulación metodológica de las teorías del framing, el ACD y el AC. Una convergencia metodológica que suma pasos para lograr una más acertada interpretación de las intenciones de los discursos políticos.

En definitiva, las estrategias comunicacionales le permitieron a Iván Duque hilvanar su relato en contra del acuerdo de paz y a favor de la continuación del régimen político tradicional. Una retórica paradójica, sostenida en la idea de, por un lado, cerrar el sistema a demandas de apertura democrática y, por otro, posicionarse como quien posibilitó el futuro y la salvación del acuerdo de paz. Es la ficción política contradictoria de la democracia autoritaria. Al fin y al cabo, así se construyen las narrativas del poder.