Introducción

Las relaciones entre la República Popular de China y Latinoamérica han tenido un crecimiento sostenido desde inicios del siglo XXI. La literatura indica que son tres los aspectos que han ocupado la agenda del gigante asiático en la región: las relaciones económicas, las militares y la influencia cultural y política (Bernal 2015; Carreras 2017; Cepal 2018; Guiso, Sapienza y Zingales 2009; Marcella 2012). Desde el despliegue de la política del zou chuqu (desembarco), China se mostró como un socio con el que los países de la región podrían obtener ventajas en diferentes esferas de cooperación (Armony y Strauss 2012; Armony y Velásquez 2016; Shambaugh 2020). Dentro de los factores que han favorecido el crecimiento de la influencia china en Latinoamérica destaca el comercio, pues China pasó de tener una presencia casi nula al inicio de siglo a convertirse en el segundo socio comercial para la región, tras Estados Unidos (Bernal 2015; Myers y Wise 2016). Además, la financiación de proyectos de infraestructura, y de extracción minera y de otros recursos ha sido un motor de la presencia china en la región (Cepal 2018; Ellis y Granados 2015); en 2020, China financió 24 proyectos de infraestructura, por un monto de USD 18.000 millones (Barría 2021).

Ahora bien, las relaciones militares también han desempeñado un rol importante en el desarrollo de la influencia de China en Latinoamérica. Según Marcella (2012) , las actividades militares chinas en la región se han incrementado desde inicios del siglo XXI. Estas se han enfocado en cinco categorías: acciones humanitarias, mantenimiento de la paz, intercambios militares, ventas y donaciones de armas, y transferencias de tecnología. En este sentido, los chinos han realizado acciones humanitarias, enmarcadas dentro de las misiones armoniosas en 2011 y en 2015, con la visita del buque-hospital Peace Ark a diferentes puntos de la región. Por su parte, las actividades del sostenimiento de la paz se han concentrado en Haití, donde China mantuvo tropas desde 2004 hasta 2010. Respecto al intercambio militar, oficiales de diferentes países latinoamericanos se han formado en tácticas y uso de tecnologías en centros chinos, pero este intercambio parece ser en una sola dirección, pues son pocos los militares chinos que vienen a Latinoamérica (Marcella 2012). En cuanto a la venta de armas y material bélico, China ha cerrado contratos de ventas, sobre todo con los Gobiernos mexicano, peruano, venezolano, ecuatoriano, boliviano, brasileño y argentino (Ellis 2012). Por último, en cuanto a la transferencia de tecnología, China ha estado trabajando con Venezuela, Brasil y Argentina en proyectos aeroespaciales que han permitido poner en órbita varios satélites fabricados en el continente. Asimismo, la empresa china Huawei ha expandido su presencia en la región y se ha convertido en uno de los principales proveedores de tecnología 4G y un contendiente para ser proveedor de la red 5G (Cardona 2019). Las acciones militares y comerciales chinas en Latinoamérica se han incrementado desde el ascenso de Xi Jinping a la presidencia del Partido Comunista de China, en 2013. A partir de ese momento se inició un periodo en el que ha habido una mayor inclinación estratégica hacia la participación de China en la región (Maggiorelli 2017; Shambaugh 2020; Yu 2015). Para ello, Xi Jinping anunció que el país incrementaría la inversión en las acciones de lo que se conoce como soft power (Myers y Wise 2016; Shambaugh 2015).

Pese a estas iniciativas y a las acciones políticas, económicas, militares y culturales chinas en Latinoamérica, la expansión de esta nueva potencia no se ha convertido en una amenaza para la hegemonía estadounidense en la región (Cui 2016; Emmanuel 2021). Un asunto central para entender el sostenimiento de esta hegemonía es que los Estados latinoamericanos, generalmente, actúan dentro de una lógica de principios liberales (Emmanuel 2021). Así, las iniciativas de China se enfocan en tener como socios a los Estados a través del soft power. Pekín entiende que existe una relación positiva entre una percepción favorable de la opinión pública exterior y el comercio bilateral, por lo que busca promover su cultura y las bondades de ella en toda la región (Chang y Fujii 2012; Guiso, Sapienza y Zingales 2009).

Así, se entiende que la opinión pública importa, en el sentido en que es una muestra de la efectividad de la estrategia china para persuadir a las personas del común (Feng y Zeng 2021). Dentro de este panorama, en el que los factores comerciales, militares y políticos están en constante movimiento y dando forma a las relaciones entre China y los Estados latinoamericanos, estas son multidimensionales e interdependientes. Asimismo, se comprende que la opinión pública es un importante factor para tener en cuenta en el proceso de investigación de este tipo de relaciones.

Entonces, este artículo se pregunta cómo varía la percepción de los ciudadanos latinoamericanos sobre China, considerando sus dimensiones comerciales y militares, y la relación que tienen sus países con China. Para hacerlo, en un primer momento se presenta la revisión de literatura. A continuación, se discute el marco teórico, y se definen los conceptos y el debate teórico del que se derivan las hipótesis de investigación. En la tercera parte se exponen el diseño metodológico y la estrategia para poner a prueba dichas hipótesis. En particular, utilizando los datos de la encuesta Latinobarómetro de 2020, se estimó un análisis de clústeres para identificar los distintos tipos de percepción (relacional, comercial y militar) de los ciudadanos latinoamericanos hacia China y por medio de un análisis multinomial se estimó la probabilidad de los distintos grupos de pertenecer a los diferentes países latinoamericanos. Para finalizar, se concluyó que la opinión pública latinoamericana es más heterogénea de lo que se puede deducir de la teoría de la identidad social; nuestro análisis, al contrario, muestra que es posible identificar claramente cuatro grupos distintos que perciben a China de forma diferenciada, según sus dimensiones militares, comerciales y relacionales.

1. Revisión de literatura

Este artículo resulta relevante en tanto que se enmarca en un campo de estudio dinámico que va evolucionando con los flujos políticos, económicos y sociales. El posicionamiento de China como potencia en el ajedrez global está acompañado de visiones y perspectivas que los Estados y la ciudadanía tienen de ella. Realizando un seguimiento a estas se puede comprender la efectividad de las acciones de dicha potencia y los lugares del mundo donde es mayor o menor. En este sentido, los países en desarrollo tienden a tener una mejor imagen de China que los países desarrollados (Xie y Page 2013). La opinión pública en aquellos países con un alto estatus regional o mundial generalmente tiene una perspectiva poco favorable de China, así como pocas relaciones comerciales bilaterales; mientras que, por otro lado, en la opinión pública de aquellos países con menor estatus la imagen de China es mejor y su comercio bilateral es mayor (Shambaugh 2020). Los estudios de las percepciones sobre la potencia asiática en los países árabes (Zhang y Liu 2012) encontraron que, si bien las relaciones comerciales se estaban estrechando, había asuntos que hacían tener una imagen poco favorable de China en la opinión pública. Entre ellos se cuentan la percepción de poca calidad de los productos chinos, las operaciones ilegales en las que incurren algunas empresas chinas en la región y, por último, las dificultades de algunos trabajadores chinos para integrarse en las sociedades árabes.

Ahora bien, en cuanto a Latinoamérica, la posición de Estados Unidos resulta crucial para el análisis. En ese sentido, la imagen china en la región se encuentra en un rango entre neutra a positiva. En particular, la opinión pública percibe a China como uno de los países más influyentes en la región y que en el futuro podría llegar a tener una posición aún más importante, en detrimento de la de Estados Unidos, que se vería debilitada (Universidad de Vanderbilt 2013). En ese mismo sentido, Azpuru y Zechmeister (2013) encuentran que la pertenencia o no de un país a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) determina la imagen que sus habitantes tienen de China, lo que muestra que la ideología de los Gobiernos repercutió en la opinión pública. Los Gobiernos de izquierda tendían a tener una opinión pública con una mejor percepción de China y una peor de los Estados Unidos.

En general, se puede decir que la imagen de China y la opinión sobre el país han sido positivas en la región desde el inicio de siglo, lo que muestra, en últimas, lo que se ha denominado una “luna de miel” entre ambas partes (Armony y Velásquez 2016). Esta ha sido bien entendida por los chinos, quienes consideran a Latinoamérica como un destino importante para el comercio y las inversiones directas e indirectas. Esta luna de miel ha suscitado retos y ha motivado al Gobierno de Pekín a idear mecanismos para mantener esa imagen positiva, en los que se incluyen todos los actores de la sociedad china; sobre todo se han utilizado estrategias del soft power, para así promover el conocimiento de la cultura china en esta parte del mundo e incrementar la confianza, a partir de experiencias individuales que se vuelvan colectivas (Guo 2018; Wang 2021).

Pese a la imagen positiva generalizada, también existen discursos que reflejan algunas preocupaciones sobre la presencia de China en la región. Los principales aspectos que motivan esas expresiones son los impactos ambientales, la posible migración, la demanda de recursos naturales y las formas que tomaría el desarrollo regional, en el contexto de la creciente influencia china, en diferentes aspectos, pero sobre todo en el comercio (Armony y Velásquez 2015). Estas perspectivas e imágenes de la potencia asiática coexisten en la región y la opinión se inclina hacia una u otra de acuerdo con las características de cada país. En ese sentido, los países menos desarrollados y aquellos gobernados por la izquierda tienden a tener una mejor opinión de China, en contraposición a aquellos más desarrollados y con otras preferencias ideológicas, en donde esa opinión es menos favorable (Feng y Zeng 2021).

2. Marco teórico

A la hora de aproximarse al estudio de lo internacional, la teoría de las relaciones internacionales generalmente distingue tres niveles de análisis principales: el sistema, el Estado y el individuo (Hollis y Smith 1990; Singer 1961; Waltz 1959). Mientras que los paradigmas teóricos principales se han enfocado en estudiar las relaciones internacionales a nivel sistémico o a nivel doméstico/estatal, el punto de partida más básico es el tema de la percepción individual, es decir, la forma en la que los individuos de un país piensan en otro país, explicando el comportamiento estatal a partir de los diversos motivos y percepciones que prevalecen en cada Estado (Sprout y Sprout 1965). En las últimas décadas, en el estudio de las relaciones internacionales tienen cada vez más relevancia tanto la investigación comparada de la opinión pública como la investigación de la opinión pública sobre política exterior (Kertzer y Tingley 2018). El estudio de las percepciones, por lo tanto, responde a la constante necesidad de examinar el papel que desempeña la comprensión del público de los eventos y problemas internacionales. Entre otras cosas, analizamos la percepción pública porque tiene un rol en la determinación de la forma en que se crean y se resuelven los problemas internacionales: la percepción de otro país contribuye a dar forma a las relaciones bilaterales, desde el compromiso político y económico hasta el intercambio militar (o la falta de este) (Singer 1961). Además de la investigación sobre la opinión pública en relaciones internacionales, las percepciones de las masas sobre temas internacionales también han sido una importante área de estudio para la psicología política (Erisen 2012). Las percepciones y los juicios son subjetivos y, por lo tanto, varían de una persona a otra, pero a través de las encuestas de opinión pueden identificarse patrones generalizables (Jervis 2017). De la misma forma, las personas de diferentes países y culturas pueden diferir en sus estilos cognitivos básicos y exhibir heurísticas y sesgos divergentes (Ji y Yap 2016; Kegley y Hermann 1995; Rosato 2003).

Comprender la opinión pública requiere un análisis empírico de muchas variables, desarrolladas a través de teorías que incluyen ideologías, identidades y comportamiento grupal (Erisen 2012). Por ejemplo, la investigación comparativa de la opinión pública ha sido utilizada a la hora de estudiar la influencia y las determinantes de las actitudes de las masas en las decisiones gubernamentales, como por ejemplo en el proceso de ampliación de la Unión Europea (UE) (Ceka y Sojka 2016; Fuchs y Klingemann 2002; Hooghe y Marks 2005; Maier y Rittberger 2008; Petithomme 2008; Rumelili 2008; Vreese y Boomgaarden 2006) o en otros procesos intergubernamentales que requieren la aprobación pública directa (Luedtke 2005; Pattie et al. 1999; Osborne, Lees-Marshment y Van der Linden 2016; Vasilopoulou 2016; Vreese 2007). Tales actitudes están moldeadas por las élites políticas y moldean la retórica y las decisiones de las élites políticas. Las encuestas de opinión de los ciudadanos de otros países también pueden ser un factor importante que los líderes políticos toman en cuenta a la hora de elaborar su política hacia esas naciones.

Al conducir un análisis de las preferencias nacionales, en la psicología política existe una creencia generalizada de que las naciones tienen una identidad homogénea. La expectativa de homogeneidad de las identidades sociales es congruente con la teoría de la identidad social que, al explicar por qué los individuos se identifican como miembros de un grupo, argumenta que ellos están motivados para lograr y mantener una identidad social positiva y distinta (Tajfel y Turner 2004). Dicha distinción subyace no solo a los procesos interpersonales, sino también a los intergrupales (Brewer 1993; Jetten y Spears 2003).

Los críticos de la teoría de la identidad sostienen que en los grupos humanos la individualidad tiene un papel central en el fomento de la identidad y el propósito del grupo. Según esta corriente de pensamiento, la influencia ejercida dentro de los grupos es principalmente un fenómeno interpersonal (por ejemplo, provocado a través de la atracción o la interdependencia). Aunque generalmente se reconoce que los niveles de análisis individual y social no son independientes, la investigación grupal contemporánea tiene una tendencia a tratar la individualidad (o identidad individual) y la identidad grupal como mutuamente excluyentes (Postmes et al. 2005). Entre los defensores de la individualidad se encuentran los estudiosos de la interdependencia, que han explicado una variedad de procesos grupales con referencia a los procesos interpersonales en los que la individualidad es central (por ejemplo, reciprocidad, similitud y atracción) (Kelley y Thibaut 1978). Otra teoría que se opone al concepto de identidad grupal es la de la autocategorización, que ha enfatizado el antagonismo funcional entre la prominencia de los niveles de identidad individual y social (Turner 1991), explicando que existen mecanismos como la atracción grupal y la despersonalización por los cuales los grupos ejercen influencia sobre sus miembros individuales (Hogg y Hains 1996).

A partir de esta tensión entre la identidad social y la individual, el objetivo analítico de este artículo es describir la perspectiva de los latinoamericanos hacia China para explicar cómo la gente de los países de la región percibe al país asiático. No obstante, el concepto de percepción en las ciencias sociales es uno de los más elusivos, particularmente dentro de una población grande como la de América Latina, objeto de este estudio. Uno de los principales debates o conundrum en la literatura es la cuestión de qué dinámicas exactamente están siendo capturadas por las opiniones públicas o las percepciones externas hacia otro país. En particular, la discusión que este artículo quiere profundizar es el debate sobre las múltiples posibilidades de explicación de las percepciones públicas. De hecho, existen dos niveles de análisis principales a la hora de estudiar la percepción de China en el resto del mundo: en primer lugar, los estudios que conciben la opinión pública a nivel macro o a nivel de país; en segundo lugar, aquellos centrados en la opinión pública a nivel individual (o de grupos subnacionales).

En lo relativo al primer enfoque, la mayoría de los estudios sobre la percepción de China utilizan una imagen “macro” de la opinión pública con base en datos agregados del ámbito nacional. En este sentido, por ejemplo, estudios previos sobre la percepción de China en África concluyeron que la variación dominante en las perspectivas sobre la relación entre China y el resto del mundo es por país y no depende de variaciones a nivel individual (por edad, educación, género, etc.) (Sautman y Yan 2009, 728). En el aspecto metodológico, el uso de datos agregados nacionales se justifica principalmente por el hecho de que la investigación de encuestas ha demostrado que el público en general tiene bajos niveles de sofisticación política, escasez de conocimiento y falta de interés en la política (Neumann 1986). De esto se deriva que las medidas de encuestas de preferencias políticas a menudo se caractericen como “ruidosas”, es decir, que contienen una variación considerable que no tiene sentido (Converse 1990; Page y Shapiro 1992). Este “ruido” es supuestamente cancelado por la agregación de respuestas, dejando así solo el significado subyacente, o racional, compuesto por la opinión pública agregada (Duch, Palmer y Anderson 2000, 635-636).

En contraste con esta imagen de la opinión pública macro, el segundo enfoque se centra en las variables explicativas situadas en un nivel inferior, asumiendo que las percepciones están influenciadas principalmente por las creencias individuales (Keuleers 2015). Algunos autores argumentan que la percepción de China demuestra agudas diferencias y divergencias entre los diversos grupos de una sociedad (consumidores, pequeños empresarios, empresarios y propietarios) (Esteban 2010, 248). Otros autores identifican una separación de tipo binario en la sociedad, entre una élite gobernante (aliada de China) y la mayoría de la población (Sautman y Yan 2009, 734).

El artículo argumenta que se pueden reconocer en las opiniones públicas latinoamericanas diferentes concepciones del sentimiento público hacia China, claramente identificables y agrupables en subconjuntos bien definidos, al contrario de lo predicho por la teoría de la identidad social, que indicaría que no se deberían encontrar diferencias significativas en la percepción negativa o positiva que tienen los individuos latinoamericanos sobre la influencia política, militar y económica de la potencia asiática en Latinoamérica. Con base en lo discutido anteriormente y a partir de los supuestos de las teorías de la identidad social y la formación de percepciones individuales, se plantean dos hipótesis generales, como se resume en la tabla 1.

3. Datos y métodos

En este artículo se utilizaron los datos de la encuesta realizada por el proyecto Latinobarómetro en el 2020.1 Esta encuesta contiene información para analizar hasta qué punto las personas latinoamericanas perciben de forma diferenciada u homogénea a China. Específicamente se utilizan tres preguntas que permiten acercarse al modo en que los individuos perciben a tal país.

En primer lugar, se emplea la pregunta sobre cómo las personas perciben las relaciones entre su país y China. Este interrogante refleja una percepción sintética de la variable, ya que es la persona encuestada quien de forma subjetiva define qué aspectos económicos, militares, políticos o comerciales pueden ser relevantes para evaluar, desde su perspectiva personal, si la relación de su país con China es positiva o negativa (dimensión relacional). En segundo lugar, se selecciona la pregunta sobre si el comercio con China es favorable para el país, que busca indagar específicamente por la forma en que las personas evalúan si el comercio con China es positivo o negativo para su país (dimensión económica). En tercer y último lugar, se usa la pregunta sobre qué opinión tienen las personas de las Fuerzas Armadas de China (dimensión militar), ya que, como se mostró en la introducción, las Fuerzas Armadas de este país cada vez son más visibles y presentes en varios países de la región. El código, la pregunta, el tipo de medición y la escala se presentan en detalle en la tabla 2.

Tabla 2. Preguntas para medir la percepción de China en América Latina

Fuente: elaboración propia con datos del Latinobarómetro 2020.

En promedio se tomaron 700 encuestas en cada uno de los 18 países de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

a. La percepción hacia China: ¿un fenómeno multidimensional? Hacia la identificación de una tipología de las percepciones respecto a China en Latinoamérica

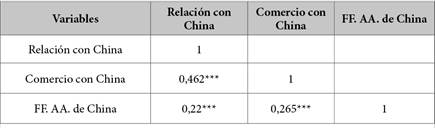

Para identificar diferencias entre estos tipos de percepciones en los individuos se llevó a cabo un análisis de correlación, que permitió identificar que las variables de interés están significativamente correlacionadas, especialmente la del vínculo comercial con China y la percepción de las FF. AA. del país en menor medida, y de forma similar con las otras dos.

Tabla 3. Tabla de correlación: relación con China, comercio con China y FF. AA. de China

*** p < 0,01

Fuente: elaboración propia con datos del Latinbarómetro 2020.

Así como se muestra en la tabla 3, si bien las variables están relacionadas positivamente, la magnitud del coeficiente de correlación es diferente entre ellas. Específicamente este análisis permite observar que el coeficiente positivo entre la variable de relación con China y la variable de comercio con China es mayor que los coeficientes de estas variables con respecto a la confianza en las FF. AA. de China, lo que puede ser un indicio de las diferencias entre los latinoamericanos.

Para explorar si se pueden identificar grupos de ciudadanos con percepciones comunes o si estas opiniones están atomizadas, se ha utilizado un análisis de clústeres jerárquicos. Este método es el más apropiado para este fin porque nos permite agrupar individuos que tienen características similares en las variables de calificación de relación entre el país y China, opinión sobre el comercio entre China y su país, y confianza en las Fuerzas Armadas de China. Esto nos lleva a identificar internamente grupos con una baja variabilidad intragupal y una alta variabilidad intergrupal, lo que permite establecer la forma en que se estructura la percepción de los individuos hacia China en Latinoamérica (Filho et al. 2014, 2411). Este análisis se denomina jerárquico debido a que fracciona un conjunto de casos (los individuos latinoamericanos) en clústeres cada vez más numerosos y específicos, según la distancia medida entre todos los pares de casos, con base en la posición en el conjunto de variables que se estudian. Este método, por ende, es principalmente inductivo, ya que se basa exclusivamente en las similitudes entre los casos, por lo que sus resultados dependen de las dimensiones relacional, comercial y militar (Urbina y Bárcena 2019).

En el proceso de identificación de los clústeres se han realizado tres elecciones que es conveniente exponer para entender cómo se selecciona el número de grupos del análisis jerárquico, aspectos que se especifican brevemente para eliminar cualquier aspecto arbitrario en la identificación de los clústeres. En primer lugar, se minimizó la varianza dentro de los grupos y, por lo tanto, se maximizó su homogeneidad, utilizando el método de Ward (Urbina y Bárcena 2019). En segundo lugar, de acuerdo con las prácticas recurrentes para los análisis de conglomerados de este tipo, se decidió el número de agrupaciones de individuos de tal forma que tuviera sentido teórico, y a la vez permitiera una representación parsimoniosa y manejable de la realidad. En tercer y último lugar, para robustecer los resultados encontrados, se realizaron comprobaciones sobre el número de grupos seleccionados, aunque técnicamente el análisis de clústeres jerárquicos, por ser un método exploratorio, no requiere de pruebas de validez (Falissard 1996). En este análisis se probaron varios agrupamientos de los casos en dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once grupos (apéndice 1); como criterio de ajuste del modelo se realizó la prueba F de Calinski-Harabasz (7411.99) que consiste en escoger la agrupación con el valor F más alto. El resultado de la prueba indica que los datos se pueden dividir de forma óptima en cuatro grupos. En este sentido, consideramos que esta es una clasificación robusta que permite seleccionar el número de grupos que tienen información homogénea dentro de ellos y establecer diferencias entre estos que posibilite comprender las variaciones en la percepción de los individuos hacia China.

El resultado del análisis de conglomerados por medio del método Ward permitió representar, por medio de la figura 1, el proceso de agrupamiento, el cual posibilita una constatación gráfica de los hallazgos. En estos, los casos aparecen en el extremo izquierdo de la gráfica y se van agrupando en ramas que muestran puntuaciones similares con base en las variables especificadas. Finalmente, la fusión entre grupos se va repitiendo de forma iterativa hasta que solo quedan los grupos que tienen posturas diferenciadas ante China en las variables seleccionadas.

Fuente: cálculos de los autores a partir de datos del Latinobarómetro 2020.

Figura 1. Dendrograma para el análisis de conglomerados. Nota. Dendrograma con resultados del análisis de conglomerados jerárquicos usando el algoritmo Ward. Las líneas horizontales indican la distancia entre individuos en el mismo grupo. Las líneas verticales representan grupos que convergen cuando se fusionan progresivamente individuos diferentes. Cuanto más cortas sean las líneas horizontales a la izquierda de la línea vertical que une a los individuos, más homogéneo es el clúster.

En la figura 1, la altura de las líneas verticales así como el rango de disimilitud permiten identificar cuatro grupos, en la medida en que las líneas más largas indican la separación entre los grupos identificados. Estos resultados hacen posible confirmar y validar la división de la muestra en cuatro grupos.

Una vez descrito el proceso de selección del número óptimo de grupos, se elabora un gráfico de violín (figura 2) para caracterizar los diferentes grupos identificados en el análisis de clústeres. En ellos se evidencia en qué medida pueden encontrarse diferencias entre las percepciones políticas, comerciales y militares de los ciudadanos latinoamericanos hacia China en los cuatro grupos establecidos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Latinobarómetro 2020.

Figura 2. Caracterización de los clústeres identificados

Como se observa en la figura 2, los cuatro grupos identificados tienen diferencias considerables en las distintas formas de medir la percepción hacia China, lo que confirma el resultado del análisis de clústeres. La primera diferencia relevante es entre los clústeres 1 y 2 respecto al 3 y al 4. Así como lo muestra el dendrograma (figura 1), los ciudadanos latinoamericanos se pueden dividir en dos grandes grupos: uno que tiene una percepción positiva de China y otro que tiene una percepción más negativa de la influencia de este país en la región; pero estos, a diferencia de lo esperado por la teoría de la identidad social, no son homogéneos.

Tabla 4. Grupos diferenciados por la variación de su percepción hacia China

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Latinobarómetro 2020.

Adicionalmente, el análisis jerárquico de clústeres permitió encontrar patrones de agrupamiento entre estas dos grandes actitudes. Al examinar el comportamiento de las distintas formas de percepción, se puede elaborar una tipología más detallada de las diferencias en la forma en que los individuos perciben a China. En este sentido, el clúster 1 se caracterizó con la etiqueta de Pro China, en la medida en que los individuos tienen una percepción política, comercial y militar muy positiva del país. Este grupo representa al 22,06 % de las personas encuestadas, como se observa en la tabla 4. El clúster 2 también revela un gran apoyo en términos políticos y militares, pero, a diferencia del primer grupo, el segundo presenta una menor concentración de casos en la percepción sobre las Fuerzas Armadas chinas, casi en el mismo nivel que los grupos que no apoyan a China, por lo que recibió la etiqueta Pro China no militar. Este clúster es el más grande, ya que representa al 43,15 % de las personas encuestadas. Entonces, y como lo muestran anteriores estudios (Shambaugh 2020; Xie y Page 2013), una gran parte de la población latinoamericana tiene una percepción favorable de China. No obstante, el análisis de clústeres permitió desarrollar la comprensión de esta percepción: mientras en el grupo Pro China la percepción positiva es alta en la dimensión relacional, comercial y militar, el 43 % de las personas (del grupo Pro China no militar) percibe el rol civil de China de forma positiva y, a la vez, tiene una percepción negativa de las Fuerzas Armadas del país asiático.

Por su parte, es necesario resaltar que el clúster 3 (con la etiqueta No China relacional) es el que tiene una percepción más negativa en las distintas dimensiones evaluadas en este artículo. Aunque hay un número alto de individuos que tienen una percepción relacional favorable sobre China, estos son pocos si se comparan con los clústeres 1 y 2; asimismo, la mayoría de individuos se ubican en unos niveles de percepción baja y muy baja del rol comercial y militar que China desempeña en la región. De tal forma que las personas que se agruparon en este clúster son las que reflejan una posición más crítica en todas las percepciones y, más aún, en la militar; por estas características este grupo fue caracterizado como No China relacional.2 Este grupo representa el 15,87 % de las personas encuestadas. Finalmente, el clúster 4 refleja un comportamiento muy similar al del 3. No obstante, la principal variación que se observa en las personas de este grupo es que hay un mayor número de individuos que tienen una percepción más positiva sobre el comercio con China, por lo que se caracteriza con la etiqueta No China comercial. Este grupo representa al 19,01 % de las personas encuestadas. En total, los clústeres 3 y 4 corresponden al 34,88 % de las personas encuestadas.

El anterior análisis evidencia en primer lugar que, si bien en Latinoamérica hay un considerable apoyo a la presencia comercial y política de China, esto no se refleja en la aprobación de la presencia militar de este país en la región. Al contrario, hay un considerable número de personas que tienen una percepción negativa de las Fuerzas Armadas chinas. Esto puede implicar que en América Latina haya desconfianza hacia el poder militar de China en la región, debido a que esto puede ser percibido como una forma de injerencia. Los encuestados privilegian que el país asiático se acerque por medio de su potencial relacional y comercial, más que por su poderío militar. En segundo lugar, el análisis llevado a cabo en este artículo ha demostrado que, si nos limitamos a observar los promedios agregados, estaríamos invisibilizando la existencia de un porcentaje significativo de personas en la región que tienen una percepción negativa de China en dos de las tres dimensiones analizadas en este artículo. En la figura 3, por medio de un gráfico de violín, se puede identificar la forma en que los grupos se distribuyen por país, lo que permite apreciar de forma gráfica los distintos niveles de apoyo a China.

Puede observarse en la figura 3 que los países que tienen un mayor número de personas en el clúster 1 (Pro China) están ubicados en Centroamérica, como Nicaragua, Panamá y República Dominicana, mientras que los que menores porcentajes tienen en esta categoría son Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela. En la categoría Pro China no militar los países con mayor porcentaje son Uruguay, Chile, Venezuela y Costa Rica, mientras que los que tienen menores porcentajes son Colombia, Perú y Ecuador. En el clúster 3, que refleja los países que tienen la menor percepción militar y comercial, se encuentran Colombia, Bolivia, Argentina y Venezuela, mientras que los países que presentan un menor número de casos son Chile, El Salvador, Nicaragua y Uruguay. Finalmente, en la última categoría (donde la única percepción positiva es la comercial), los países identificados con mayores porcentajes son Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, mientras que los que menor número de casos presentan son Venezuela, Uruguay, Costa Rica y Chile.

b. Probabilidades de pertenencia a clústeres de percepción sobre China

Una vez identificada la tipología se estimó una regresión logística multinomial con la asignación de los grupos como variable dependiente. Este modelo permite estimar la probabilidad que se tiene de pertenecer a los grupos de acuerdo al país latinoamericano. Específicamente se comparó la probabilidad de ser asignado a los grupos Pro China no militar, No pro China relacional y No pro China comercial, respecto al grupo Pro China que se utilizó como categoría de referencia. Se tomó a Colombia como país de referencia. Siguiendo a Gelman (2008) , se estandarizaron todas las variables independientes discretas y ordinales, restando la media y dividiendo por dos desviaciones estándar. En cambio, las variables dependientes se estandarizaron de forma habitual (centrando la variable en su media). Es importante tener en cuenta que esta transformación lineal de las variables no afecta el ajuste de los modelos de regresión (R2 y estadístico t para los respectivos predictores).

Como variables de control3 se utilizaron variables sociodemográficas (edad, sexo, educación, estrato) y variables que han estado asociadas a una opinión favorable o desfavorable de China, el apoyo a la democracia (Botero et al. 2022; Wang 2021), el apoyo a la producción nacional, al libre mercado (Chang y Fujii 2012), y al consumo de Facebook y WhatsApp (Armony y Velásquez 2015).

En la tabla 6 se presentan los coeficientes logísticos, así como los de razón de riesgo relativo. Estos indican cómo el riesgo de que el resultado caiga en el grupo de comparación respecto al grupo de referencia cambia con las distintas variables. Un RRR > 1 indica que el riesgo de que el resultado caiga en el grupo de comparación en relación con el riesgo de que el resultado caiga en el grupo de referencia se incrementa a medida que aumenta la variable. Un RRR < 1 indica que el riesgo de que el resultado caiga en el grupo de comparación en relación con el riesgo de que el resultado caiga en el grupo de referencia disminuye a medida que aumenta la variable. Estos resultados fueron graficados por país para evidenciar la forma en que se modifican las probabilidades de riesgo por país y de forma comparada con Colombia.

En la figura 4 se observa, como resultado general, que la mayoría de los países latinoamericanos presentan un menor riesgo relativo de pertenecer a los grupos 3 y 4, mientras que tienen un mayor riesgo de pertenecer a los grupos 1 y 2 con respecto a Colombia, país que, como se explicó anteriormente, tenía un menor número de individuos clasificados en los grupos que estaban a favor de China. De igual forma, los países con mayor probabilidad de que sus ciudadanos pertenezcan a grupos Pro China son Brasil, República Dominicana, El Salvador, Perú y Nicaragua.

Tabla 6. Regresión logística multinomial

*Se incluyeron los valores perdidos en la estimación para mostrar que hay características que hacen más proclive a no ser clasificado en ninguno de los grupos evaluados, ya que no se contestó alguna de las preguntas. Esto permite corregir el carácter no aleatorio de las no respuestas y que los coeficientes sean más confiables.

Nota: errores estándar entre paréntesis (*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Latinobarómetro 2020.

Entre las variables utilizadas en el modelo logístico multinomial se observan aquellas que están relacionadas con una menor o mayor probabilidad de que las personas pertenezcan al grupo de referencia (Pro China). Respecto a la producción nacional y el apoyo a la economía de mercado, tienen menor probabilidad de pertenecer al grupo Pro China. Frente al apoyo a la democracia, los ciudadanos que muestran un mayor apoyo tienen mayor probabilidad de pertenecer a los dos grupos No pro China. Finalmente, frente a si el país tiene un ingreso social justo, las personas que están de acuerdo con esta afirmación tienen mayor probabilidad de pertenecer al grupo Pro China. Las variables relacionadas con el consumo de redes sociales y el uso de WhatsApp no fueron significativas.

Conclusiones

La presencia de China en América Latina se ha incrementado en las últimas décadas por el interés de esta potencia en posicionarse geopolíticamente en el ajedrez global y la construcción de un área de influencia en una región rica en recursos naturales como Latinoamérica. Por ello, un tema de importancia en la región es la percepción que esta potencia tiene en la opinión pública latinoamericana. Aunque este asunto es central para entender la forma en que las relaciones entre China y Latinoamérica se han venido desarrollando, la mayoría de los análisis previos se han enfocado en el estudio de las relaciones entre Estados o en el nivel sistémico, y no en la forma en que los individuos perciben el rol de este país en los distintos países latinoamericanos.

En este artículo se identificó cómo varía la percepción sobre China en los países latinoamericanos en las dimensiones comercial, relacional y económica. A través de un análisis de clústeres se generó una tipología de grupos asociados con diferentes niveles de percepción multidimensional de China. A diferencia de las hipótesis planteadas a partir de la teoría de la identidad social (es decir, que en el conjunto de datos se hubiera podido identificar de forma general dos grupos, uno con percepción positiva y uno con percepción negativa), los resultados de nuestro análisis mostraron que el conjunto de datos no presenta una división de tipo binario, sino que se pudo identificar claramente cuatro grupos o clústeres. En primer lugar, dos grupos que estaban a favor de China se distinguían entre sí por su percepción del poder militar de esta potencia; mientras que, en el caso de aquellos que presentaban una imagen desfavorable, se encontró que existe una variación entre ellos en sus niveles de percepción de China a nivel relacional o militar.

En el presente artículo hemos encontrado, utilizando métodos cuantitativos, que la percepción positiva de China está relacionada con consideraciones sobre el ejército, el comercio y la importancia de una buena relación con ese país. Es necesario llevar a cabo ulteriores estudios de tipo cualitativo para demostrar las causas por las que cada país presenta más o menos personas pertenecientes a cada uno de los grupos identificados en nuestra tipología.

Los autores sostenemos la necesidad de reevaluar la aproximación al estudio de las relaciones entre China y América Latina a la luz de la creciente literatura de la psicología política (generalmente contraria al modelo de elección racional), que también tiene la capacidad de contribuir al rigor científico de los métodos cuantitativos de investigación sobre relaciones internacionales. Además de las líneas de investigación sobre las relaciones entre Asia Oriental y América Latina revisadas aquí, este enfoque abre oportunidades de investigación en temas destacados en la disciplina, lo que permite analizar acciones, fenómenos grupales y otros fenómenos políticos que requieren explicaciones psicológicas, en los que hay prominencia de la acción y la comunicación individual (como los levantamientos políticos, la desobediencia cívica, el terrorismo, etc.).

En resumen, los estudiosos de las relaciones internacionales tienen mucho que investigar desde la perspectiva de la psicología política, particularmente en el contexto de América Latina, para estudiar la interacción estratégica, la toma de decisiones, las actitudes extranjeras hacia la región, así como las actitudes latinoamericanas hacia otros países. Como lo muestran las contribuciones de este estudio, la psicología política es un campo prometedor. Se volverá aún más relevante y popular a medida que los roles que desempeñan el individuo y el grupo en el cambio internacional se vuelvan más importantes y visibles en el mundo posterior al fin de la hegemonía de Estados Unidos y al surgimiento de China como superpotencia.