Introducción

Con la firma del acuerdo de paz, son varios los temas sobre los cuales se deben generar acciones para restablecer los derechos y ofrecer oportunidades para la población que ha sido víctima del conflicto armado en Colombia, en la búsqueda de una compensación integral que resuelva sus necesidades. El emprendimiento ha sido reconocido como una de las principales opciones de apoyo a la población víctima, pero es innegable que la actividad emprendedora en Colombia se desarrolla en medio de diversos elementos que intervienen en la creación y el crecimiento de empresas, más allá de los tipos de emprendimiento que potencialmente puedan surgir.

A partir de lo anterior, se reconoce la existencia de fenómenos como la falta de oportunidades, el bajo nivel de preparación del capital humano y la falta de articulación entre actores de los diversos ecosistemas de emprendimiento existentes. Dichos fenómenos se hacen especialmente evidentes en grupos sociales con rezagos y vulneraciones históricas, como es el caso de las mujeres emprendedoras víctimas del conflicto, en donde se considera que las competencias emprendedoras pueden determinar, en cierta medida, sus probabilidades de crear emprendimientos (Abdullah et al., 2018; Aguirre et al., 2016; Cifuentes et al., 2021; Cutura, 2008; Elmuti et al., 2012; Hoyos et al., 2020; Kelly et al., 2017; Ordóñez et al., 2021; Portuguez y Gómez, 2021; Sestic e Ibrahimagic, 2015; Shakeel et al., 2020).

Con respecto a las competencias en el emprendimiento, Gómez et al. (2017, citados por Pachón, 2020) presentan 3 dimensiones a partir de grandes grupos de saberes denominados saber ser, saber conocer y saber hacer, asegurando que es posible desarrollarlas a partir aplicaciones en entornos reales en los cuales pueden desarrollar de manera conjunta sus capacidades.

Por otra parte, y con una mirada enfocada en el emprendimiento de género, Srivastava y Misra (2017) aseguran que deben tenerse en cuenta, para su estudio, los antecedentes de intenciones empresariales y las percepciones y estereotipos de género creados y aceptados, pues solo de esta manera se puede comprender mejor la dimensión de las problemáticas y dificultades que presentan al emprender. En complemento a lo anterior, Pineda (2014, citado por Aguirre et al., 2016) indica que la percepción de la oportunidad es el elemento clave a la hora de distinguir el emprendimiento de género, pues si las mujeres emprendedoras se sienten seguras y confiadas en sus probabilidades de éxito, se verán más motivadas que los hombres. En contraste con estos postulados, Reyes et al. (2014, citados por Aguirre et al., 2016) mencionan que la falta de confianza y el miedo al fracaso perjudican su desarrollo, mientras que Elizundia (2015, citada por Aguirre et al., 2016) concluye que su rol en la familia puede limitar su capacidad emprendedora.

Desde otro ángulo, las mujeres emprendedoras en el posconflicto tienen un rol especial, pues según Hanson (2009, citado por Kargwell, 2012), ellas generan impactos positivos sobre el tejido empresarial y social, fomentando el crecimiento de otras mujeres con la intención de emprender. Al asumir este rol, estas mujeres se convierten en mentoras que rompen estereotipos y generan referencia, pero, a pesar de lo anterior, los programas diseñados para mujeres emprendedoras no suelen ser muy atinados para el perfil de la mujer víctima, ya que desconocen su condición y relevancia en la familia que ha tenido que afrontar situaciones de violencia, ocasionando al final que dichas mujeres no aprovechen los programas de apoyo existentes con enfoque de género (Greenberg y Zuckerman, 2009).

Finalmente, partiendo del contexto general del posacuerdo y de las condiciones que rodean a las mujeres emprendedoras víctimas del conflicto, en este artículo se propone un análisis a partir de las dimensiones que enmarcan sus competencias para emprender en relación con la probabilidad de crear empresa, con el objetivo de establecer si la percepción de un determinado nivel de competencias puede incidir positiva o negativamente sobre su propensión a emprender.

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron datos recolectados en un muestreo no probabilístico por conveniencia de 200 personas víctimas del conflicto armado, ubicados en zona urbana y en algunos municipios de la zona rural de Buga y Tuluá (Valle del Cauca - Colombia), al cual se le aplicó un análisis descriptivo de la información y un análisis empírico mediante un modelo probit. La hipótesis propuesta busca establecer si la existencia de competencias emprendedoras enmarcadas en las 3 dimensiones (ser, hacer y conocer) puede aumentar la propensión a emprender en las mujeres víctimas del conflicto de la población seleccionada.

En este documento se realiza un planteamiento metodológico, un marco teórico, una revisión de antecedentes y, posteriormente, se presentan los resultados descriptivos y empíricos de los datos seleccionados. Finalmente, se plantean las conclusiones y se registran las referencias bibliográficas utilizadas.

Emprendimiento, capacidades y competencias

El emprendimiento es reconocido como una herramienta de generación de desarrollo económico de un país o región (Malecki, 2018; Méndez-Picazo et al., 2012; Mendoza, 2017; Portuguez et al., 2020); en este sentido, en un escenario de posconflicto se retoma con mayor fuerza este concepto, dado que posibilita el empoderamiento económico de la población que está retomando su inclusión en la sociedad (Cifuentes et al., 2021; Greenberg y Zuckerman, 2009; Hoyos et al., 2020; Sørensen, 1999).

Es claro, que la actividad emprendedora está sujeta al contexto donde se desenvuelve; en este sentido, Moreno y Olmos (2010, citados por Ovalles-Toledo et al., 2018) indican que esta actividad está definida por las condiciones económicas y sociales que afectan directamente la creación de empresas. Estas condiciones sociales se asocian con capacidades personales como el liderazgo y la iniciativa a emprender que, a su vez, afectan el desarrollo de las instituciones generadoras de riqueza.

Las capacidades intrínsecas o personales de los emprendedores, definidas como habilidades y competencias, mejoran la capacidad de éxito del desarrollo de los nuevos negocios. Radrigán et al. (2012, citados por Ovalles-Toledo et al., 2018) indican que una de las habilidades más importantes es la emprendedora, que puede ser definida como la capacidad de un individuo para beneficiarse de las oportunidades que le permitan iniciar un negocio, aun sin tener en cuenta los recursos con los que dispone. Las habilidades empresariales son esenciales para aumentar la competitividad (Chew et al., 2016) y promover el desarrollo social (Suparno y Santono, 2018); por ende, se espera que estas competencias se desarrollen a través de programas de formación dirigidos a ellas (Portuguez y Gómez, 2020).

El emprendimiento empresarial ha sido estudiado bajo diferentes perspectivas como la cultural, ancestral, rural, entre otras, considerando también sus orígenes e impacto en la economía. Igualmente, se ha estudiado desde la perspectiva del individuo, buscando identificar competencias y habilidades que hacen a un emprendedor ejercer su actividad con mayor éxito. La literatura ha identificado y asociado ciertas características que deberían ser propias de un emprendedor. Portuguez et al. (2020) las categorizaron en tres grandes grupos: habilidades de emprendimiento, rasgos personales del emprendimiento y rasgos socio demográficos. Así mismo, Gómez et al. (2017, citados por Pachón, 2020) destacan también tres grandes grupos como elementos fundamentales del proceso de formación de emprendedores: el grupo de actitudes, de habilidades y de conocimientos.

Por otra parte, Gómez y Satizábal (2011) mencionan ocho competencias necesarias para el emprendedor (competencia para la conformación de redes, competencia para la resolución de problemas, orientación al logro, competencia para asumir riesgos, trabajo en equipo, creatividad, autonomía e iniciativa). Por su parte, Abdullah et al. (2018) hacen un estudio sobre las habilidades y su relación con el éxito del negocio. Para esto, analizan tres grandes grupos de habilidades: de gestión, estratégicas y de resiliencia.

Para autores como Henry et al. (2005, citados por Elmuti et al., 2012), las habilidades que necesitan los emprendedores se dividen en tres categorías distintas: las habilidades técnicas, que incluyen la comunicación escrita y oral; la gestión técnica y las habilidades de organización; las habilidades de gestión empresarial, como la planificación, la toma de decisiones, el marketing y la contabilidad y, por último, las habilidades personales como la innovación, asumir riesgos y la persistencia.

Pachón (2020), por su parte, presenta la clasificación de Gómez et al. (2017) en la que agrupa las competencias emprendedoras en tres grandes saberes: saber ser, saber conocer y saber hacer. Saber ser hace referencia a la innovación, la resiliencia, la proactividad, la autodirección y el control, entre otras; saber conocer, conocimientos de mercados, de gestión, de dirección, planeación de contextos globales y, finalmente, saber hacer, que involucra tener habilidades para la planeación y ejecución tales como el trabajo en equipo, la comunicación, la negociación, el liderazgo, entre otras. Este conjunto de capacidades se puede desarrollar o generar a partir de metodologías y didácticas que acerquen al estudiante a entornos reales en los que puedan desarrollar, poner en práctica y fortalecer el conjunto de capacidades.

Krauss (2005) ofrece una mirada diferente, pues indica que el estudio del emprendedor se puede realizar bajo tres perspectivas diferentes: la primera es una perspectiva psicológica relacionada con la motivación (citando a McClelland, 1961), la personalidad (citando a Busenitz, 1999; McCarthy, 2003; Stewart y Roth, 2001) y los aspectos cognitivos (citando a Neck et al., 1999). La segunda es una perspectiva demográfica asociada a antecedentes familiares, personales y socioeconómicos que condicionan las capacidades emprendedoras (Cano et al., 1990, citados por Krauss, 2005). La tercera es una perspectiva actitudinal relacionada con la predisposición por responder frente a ciertos acontecimientos y que cambia con el tiempo y la interacción con el entorno, según Robinson et al. (1991, citados por Krauss, 2005).

Además, para enfrentar las situaciones de crisis, los emprendedores deben actuar de forma dinámica e innovadora (Santos et al., 2020); esto se logra con habilidades como la proactividad, la identificación de oportunidades, la innovación, la gestión del riesgo y la resiliencia (Branicki et al., 2018; Portuguez et al., 2020). Así mismo, el emprendedor hace uso de su autoeficacia, entendida esta como el grado en el que una persona confía en sus capacidades para determinar los retos que puede asumir, cuánto esfuerzo debe emplear para superarlos y cuánto deben perseverar para afrontar estos obstáculos (Mauer et al., 2017). Se cree que la autoeficacia ayuda a las personas a fortalecer su intención de desarrollar emprendimientos. Esta intención se refiere a la capacidad de desarrollar un negocio o agregar valor a una organización, en el presente o en el futuro (Palazzechi et al., 2018). También es importante el locus de control interno, que consiste en la creencia de que el éxito o el fracaso dependen de las habilidades personales y esfuerzos propios, controlando su propia vida (Fernandes et al., 2017).

En un contexto más específico, como son los emprendedores en una institución de educación superior, Cabana-Villca et al. (2013) mencionan que la evolución de la capacidad emprendedora de potencial a efectiva depende del proceso de formación del emprendedor, la promoción del valor del emprendimiento y la innovación, al igual que el desarrollo de un ecosistema de apoyo. De la misma manera, estos autores indican que existen dos tipos de ecosistemas; el primero es interno y está compuesto por agentes transformadores como los académicos, recursos de formación, redes internas de estudiantes y guías de enseñanza, mientras que el segundo es un ecosistema externo compuesto por otros agentes transformadores definidos como apoyo público-privado, familia y empresa. Todo lo anterior enmarcado en un macro entorno compuesto por los ámbitos económico, social y cultural, legal, medioambiental y tecnológico.

Cabana-Villca et al. (2013) concluyen que no existe una gran diferencia entre las capacidades emprendedoras potenciales de estudiantes que desarrollan emprendimientos y quienes no lo hacen. Donde sí existe una diferencia es en el bajo número de estudiantes que evolucionan sus capacidades emprendedoras potenciales a capacidades emprendedoras efectivas-consolidadas, estableciendo una brecha clara que origina un costo de oportunidad para las instituciones de educación superior al no lograr internalizar los beneficios generados por las iniciativas de negocio exitosas de los estudiantes.

Género en el emprendimiento

El emprendimiento ha cobrado relevancia ante las diferentes oportunidades o problemáticas presentadas en diversos países, ganando importancia en las economías regionales, donde tanto hombres como mujeres participan, pero diferentes estudios han analizado la actividad emprendedora específicamente de las mujeres, con el fin de evaluar y determinar si hay diferencias de género, identificar sus factores de éxito y las mayores dificultades que pueden enfrentar los emprendimientos femeninos, entre estos estudios se encuentran los realizados por Cutura (2008), Gadar y Yunus (2009), Lashgarara et al. (2011), Kargwell (2012), Sestic y Ibrahimagic (2015), Shatri y Mero- vci (2015), Aguirre et al. (2016), Kelly et al. (2017), Srivastava y Misra (2017), Chatterjee et al. (2019), Costa y Pita (2020), Portuguez y Gomez (2020), Shakeel et al. (2020) y Ordóñez et al. (2021).

En cuanto al estudio del papel del género en el emprendimiento, Schreier (1975, citado por Aguirre et al., 2016) hace referencia a las motivaciones y características de la mujer emprendedora. Además, de acuerdo a González et al. (2017) “el emprendimiento femenino se presume como el resultado del empoderamiento de la mujer en sociedad, llevando a la acción sus ideales y metas, buscando ser agentes de progreso y de cambio” (citados por Ordóñez et al., 2021, p. 71).

De acuerdo con Srivastava y Misra (2017), los estudios indican que algunas dimensiones importantes para estudiar el emprendimiento femenino son los antecedentes de las intenciones empresariales, las percepciones y los estereotipos de género creados y aceptados (citando a Baker y Nelson (2005), Eckhardt y Shane (2003) y Shane y Venkataraman (2000)).

Así mismo, Pineda (2014) indica que:

Un factor importante que distingue la capacidad emprendedora desde la perspectiva de género es la percepción de la oportunidad, en donde, a diferencia de los hombres, si las mujeres sienten que tienen capacidad y creen que llegarán al éxito, ellas se verán motivadas. (citado porAguirre et al., 2016, p. 245)

Sin embargo, a las emprendedoras las afecta la falta de confianza y el miedo al fracaso, lo que perjudica su desarrollo y perspectivas (Reyes et al., 2014, citados por Aguirre et al., 2016), y su rol en la familia limita su capacidad emprendedora (Elizundia, 2015, citada por Aguirre et al., 2016).

Además, en sus inicios, las mujeres emprendedoras generalmente no cuentan con recursos económicos como ahorro e inversión, ni con formación o experiencia en gestión empresarial (Carter, 2005, citado por Lashgarara et al., 2011); por lo tanto, promover su formación y desarrollo en estos temas es importante, teniendo como primer paso el reconocimiento de sus condiciones, experiencias y capacidades de base y, de acuerdo con esto, seleccionar el procedimiento más adecuado para impulsar su desarrollo emprendedor; en este sentido, las necesidades de las mujeres emprendedoras deben ser evaluadas y priorizadas (Lashgarara et al., 2011).

En cuanto al ejercicio de creación de empresas por parte de las mujeres, se han encontrado disparidades en el proceso, tales como mayores barreras para acceder a financiación, a formación emprendedora, e impedimentos culturales que las limitan al momento de generar redes de trabajo. En este sentido, es importante fortalecer los programas institucionales para brindar mayores habilidades para el trabajo en red, la innovación, creatividad y la consecución de recursos financieros para la organización (Portuguez y Gómez, 2020).

Por otra parte, se han encontrado como factores asociados al éxito de las mujeres emprendedoras, la orientación al logro, el compromiso y responsabilidad; de igual forma las redes de apoyo familiares son importantes para el éxito de los emprendimientos, dado que es el primer soporte de las organizaciones para posteriormente extender las redes a entidades financiadoras e instituciones gubernamentales. El medioambiente externo y la cultura de un país o región también son elementos decisivos que pueden afectar positiva o negativamente un emprendimiento, es por eso que es importante fomentar desde la institucionalidad el emprendimiento femenino como motor de crecimiento económico de los países (Shakeel, et al., 2020). Para que las mujeres adquieran las habilidades necesarias y tengan importantes oportunidades de crecimiento, los programas de formación deben considerar las necesidades y características de la mujer emprendedora (Kelly et al., 2017), dado que según los programas de formación también deben ajustarse al entorno de las operaciones porque los diferentes entornos pueden tener requisitos únicos (Dana, 2001, citado por Portuguez y Gómez, 2020); así mismo, deben contar con actividades que reduzcan las disparidades y empoderen a las mujeres para que desarrollen habilidades empresariales que aumenten sus ventajas competitivas.

Emprendimiento y mujeres en posconflicto

Los cambios políticos y sociales, tales como pasar de un régimen de gobierno a otro, o firmar acuerdos de cese al conflicto, traen diversas alteraciones en aspectos culturales, legales, comerciales y educativos, que a su vez se configuran en retos para las instituciones y la población en general, tal es el caso de países como Bosnia y Herzegovina que en 1995 firman el acuerdo de paz, marcando el inicio de una nueva forma de gobernar, de vivir, de estudiar e incluso de hacer negocios. En términos de género, la mujer, tradicionalmente, no gozaba de libertades en estos países, y sus roles en la sociedad estaban relacionados con el cuidado de hogar y de los hijos, por lo que Cutura (2008) realiza una investigación sobre la mujer emprendedora en países que enfrentaron un cambio de modelo de gobierno y ratifica la necesidad fomentar e incentivar el emprendimiento femenino debido a que culturalmente no es percibido como un agente económico.

En cuanto al tema de capacidades y de los campos del conocimiento, las mujeres han estado ligadas tradicionalmente a labores que las separan del ambiente empresarial, haciendo más grande la brecha entre el saber hacer y conocer en términos de negocios y empresa, por lo que la capacitación, para adquirir conocimientos y habilidades, es necesaria (Chatterjee et al., 2019; Costa y Pita, 2020; Cutura, 2008; Kargwell, 2012; Kelly et al., 2017; Lashgarara et al., 2011; Ordóñez et al., 2021; Portuguez y Gomez, 2020; Sestic e Ibrahimagic, 2015; Shatri y Merovci, 2015; Shakeel et al., 2020; Srivastava y Misra, 2017). Sestic e Ibrahimagic (2015) reconocen el valor de la capacitación y promoción del emprendimiento en mujeres, razón por la cual enfatizan en la importancia de crear espacios para la capacitación y formación de mujeres, que contrarresten las barreras existentes para acceder a créditos, beneficios estatales, y procesos para desarrollar empresa, todo esto provocado por el rezago cultural que han tenido.

Es notable el rezago cultural entre el hombre y la mujer en labores de emprendimiento, al igual que hay diferencia en los roles familiares, generando una sobrecarga en la mujer al seguir siendo la responsable tradicionalmente del cuidado del hogar. Este patrón se evidencia, por ejemplo, en las mujeres de Nepal, quienes tuvieron que equilibrar sus nuevos roles, económicos, laborales y políticos con los del hogar (Upreti et al., 2016).

De igual forma, Upreti et al. (2016) resaltan que la mujer ha venido ganando espacio en escenarios empresariales, por lo que consideran que es necesario que desde el gobierno se eliminen barreras para facilitar el emprendimiento, ya sea mejoras en temas impositivos, en la obtención de licencias y permisos, en el acceso a capacitación, en el desarrollo de programas para el fomento o en la difusión y promoción del emprendimiento femenino.

La promoción y el apoyo hacia el emprendimiento femenino es importante, ya que las mujeres tienen obstáculos adicionales para emprender, tales como la percepción de la mujer emprendedora, la falta de redes empresariales y el factor cultural que está ligado usualmente con la incapacidad para la administración de una unidad económica productiva (Shatri y Merovci, 2015). Esto hace que las mujeres creen su propia red de apoyo vinculando diferentes elementos sociales que les provean soporte para el desarrollo de un proyecto o producto. En el caso de las mujeres emprendedoras de cuatro zonas de la India se demostró que los factores claves de éxito de sus emprendimientos eran el tipo de familia y el apoyo familiar y religioso; sin embargo, aspectos como los conocimientos técnicos no tienen tanta importancia en el éxito de sus emprendimientos. Esto se debe a la falta de acceso a este tipo de espacios de capacitación (Chatterjee et al., 2019).

Finalmente, es importante anotar que las mujeres son especialmente decisivas en la consolidación de la paz, la reconciliación y la reconstrucción social. Hanson (2009, citado por Kargwell, 2012) identifica que la mujer emprendedora genera una serie de impactos que benefician el tejido empresarial y social al fomentar el crecimiento de otras emprendedoras que buscan ocupar su tiempo libre o tener independencia económica. Estas emprendedoras que crean empresas se convierten finalmente en mentoras de otras mujeres, en reconstructoras de sus tejidos sociales con ideas usualmente orientadas a las ciencias sociales y con el rompimiento de estereotipos que hay sobre la mujer y su capacidad de generar empresa, por lo que muchas de las actividades de los programas de fomento se dirigen a ellas (Sørensen, 1999); sin embargo, algunos estudios del emprendimiento de mujeres en posconflicto indican que son ellas las que llevan la peor parte en los programas macroeconómicos de fomento para su empoderamiento, dado que estos programas desconocen su rol como víctimas y como parte de la familia, y en muchas ocasiones, como cabezas de hogar a causa de la violencia. Debido a este desconocimiento, según Greenberg y Zuckerman (2009), los recortes de gastos de programas macroeconómicos durante la reconstrucción posterior al conflicto suelen privar a las nuevas madres solteras o viudas del apoyo público.

Metodología

La presente investigación es de carácter exploratorio y el análisis de los datos se plantea desde un enfoque cuantitativo. Los datos utilizados se obtuvieron gracias a una encuesta estructurada a mujeres víctimas del conflicto armado, ubicadas en la zona urbana y en algunos municipios de la zona rural de Buga y Tuluá, en el Valle del Cauca (Colombia), bajo el esquema de un muestreo no probabilístico por conveniencia, que incluyó a 138 mujeres. Para la sistematización y análisis de los datos cuantitativos, así como para hacer la regresión propuesta se utilizó Stata.

Inicialmente, se presenta un análisis descriptivo usando las competencias sugeridas por Pachón (2020) en las dimensiones del saber ser, saber hacer y saber conocer, de acuerdo con la tabla 1.

Tabla 1 Clasificación de competencias emprendedoras

| Dimensiones | Competencias emprendedoras |

|---|---|

| SER: actitudes | Orientación al logro |

| Asume riesgos y acepta retos | |

| Apertura al cambio - Resiliencia | |

| Autoeficiencia | |

| HACER: habilidades | Iniciativa |

| Comunicación | |

| Liderazgo | |

| Toma de decisiones | |

| Autonomía | |

| Trabajo en grupo | |

| Exploración de oportunidades | |

| Pensamiento crítico | |

| CONOCER: conocimientos | Rol del emprendedor en el desarrollo individual y social |

| Herramientas para la evaluación de oportunidades | |

| Proceso de gestión empresarial |

Fuente: Pachón (2020, p. 220).

Luego, se presenta un ejercicio empírico, que pretende determinar cómo las competencias emprendedoras de las mujeres víctimas del conflicto (en la muestra definida) modifica la probabilidad de crear un negocio.

En este sentido, al realizar una revisión de la literatura existente, se encontró que el efecto de las competencias emprendedoras desde la perspectiva de género es un tema poco estudiado en términos econométricos. En cuanto al efecto de las características socio demográficas en la probabilidad de ser emprendedor varios autores identifican que las variables como edad, educación, sexo, entre otras, pueden aumentar la propensión a emprender (Álvarez y Valencia, 2008; Gadar y Yunus, 2009; Nga y Shamuganathan, 2010; Mendoza, 2017; Hoyos et al., 2020). Así mismo, existen otros estudios que analizan el efecto de la calidad institucional en esta probabilidad, para lo cual utilizan modelos de estimación que incluyen variables de las dimensiones institucionales, políticas y sociales (Méndez-Picazo et al., 2012; Urbano y Álvarez, 2014; Samadi, 2018; Osorio et al., 2019 y Cifuentes et al., 2021). Por otro lado, los efectos de la competencia emprendedora sobre la probabilidad de emprender fueron estudiadados por Rambe et al. (2017), quienes mediante una regresión encontraron que las variables de creatividad tecnológica y educación empresarial tienen un efecto importante sobre la intención empresarial, mientras que las variables de intención, actitud, las de carácter psicológico y autocontrol, valoración social, no son relevantes. Por último, Aguirre et al. (2016) investigaron la capacidad emprendedora desde la perspectiva de género, utilizando modelos de regresión lineal, evaluando las dimensiones de conocimiento en sí mismo y autoconfianza, visión de futuro, motivación de logro, planificación y persuasión; mientras que Costa y Pita (2020) evalúan las diferencias de la propensión empresarial de las mujeres, utilizando mediante una estimación econométrica con variables como la educación empresarial (capacitación), la percepción de habilidades, entre otras.

De acuerdo a lo anterior, el análisis de los determinantes que influyen (o no) sobre la intención emprendedora de la mujer víctima, empleando una variable binaria que mostraría la intención de emprender, es decir, de crear una empresa, los modelos Probit permiten definir si determinadas competencias, como el liderazgo, la aceptación de riesgos, el trabajo en equipo, etc., elevan la probabilidad de que la mujer víctima opte por emprender o no, bajo el supuesto ceteris paribus (es decir, manteniendo el resto de variables en valores constantes). En este sentido, el modelo propuesto es un probit, que busca definir el comportamiento de una variable dependiente dicótoma. Para ello, es preciso utilizar una función de distribución acumulativa (FDA), en este caso, la probabilidad de que una mujer víctima del conflicto sea emprendedora.

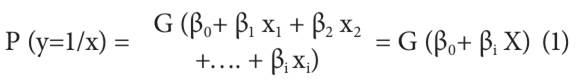

Donde G es una función binomial que toma valores de 0 y 1, que indica la función normal acumulativa (FDA), dada por:

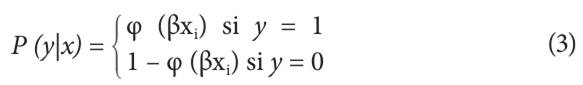

Debido a que el modelo probit es de variable dependiente limitada, la estimación debe realizarse por el método de máxima verosimilitud, dado el modelo probit:

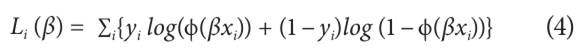

Gracias a la función log de verosimilitud (Wooldridge, 2009):

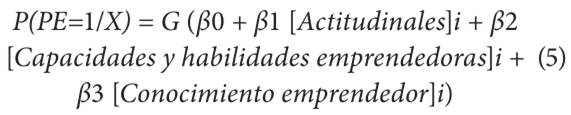

De acuerdo a los estudios planteados anteriormente, la probabilidad de emprendimiento de una mujer víctima (PE) estará explicada por las competencias actitudinales, las capacidades y habilidades emprendedoras y por el conocimiento emprendedor, así, si Y=1 (o sea PE=1) el modelo será:

En este sentido, cuando exista la probabilidad de realizar un emprendimiento, por parte de una mujer víctima, la variable tomará el valor de 1, y 0 en caso contrario; en función de las competencias presentadas en forma agrupada en el cuadro siguiente, que tomarán el valor de 1 cuando las mujeres tengan la percepción de que tienen esta competencia; así mismo, las variables explicatorias que componen las dimensiones se presentan en la tabla 2:

Tabla 2 Relación de variables explicatorias (competencias) que componen el modelo

| Dimensiones | Competencias emprendedoras | Variable |

|---|---|---|

| SER: actitudes | Orientación al logro | OL |

| Asume riesgos y acepta retos, Apertura al cambio - Resiliencia | AR | |

| Autoeficiencia - Iniciativa | AI | |

| HACER: habilidades | Comunicación | CO |

| Liderazgo - Toma de decisiones | LI | |

| Exploración de oportunidades - Autonomía | EO | |

| Trabajo en equipo | TE | |

| Pensamiento crítico | PC | |

| CONOCER: conocimientos | Rol del emprendedor en el desarrollo individual y social | RE |

| Herramientas para la evaluación de oportunidades | HV | |

| Proceso de gestión empresarial | PG |

Fuente: elaboración propia.

Se espera que las competencias de las tres dimensiones aumenten la probabilidad de ser una mujer emprendedora en la población víctima seleccionada.

Resultados

Análisis descriptivo

Alrededor del emprendimiento existen diferentes elementos, unos son propios del ser y otros externos, ambos contribuyen al crecimiento y éxito de las empresas. De forma externa se encuentran las oportunidades en el medio, apoyos institucionales, fomento del emprendimiento, la cultura de la sociedad, entre otros, y de forma intrínseca del ser, convergen diferentes tipos de competencias, habilidades y actitudes. Las competencias del emprendedor contribuyen en gran medida a superar los retos del medioambiente interno o externo, también son fundamentales para consolidar y dar crecimiento a la empresa. Pachón (2020, citado por Gómez et al., 2017) agrupa diferentes competencias en 3 componentes: saber ser, relacionada con las actitudes tales como la capacidad de mantenerse motivado, enfocado, ser proactivo, asumir riesgos, entre otras; saber hacer, en el que están las habilidades necesarias para la negociación y dirección de la organización y finalmente saber conocer, relacionado con los conocimientos necesarios para llevar a cabo la puesta en marcha, el análisis de los mercados para la toma de decisiones y evaluación de oportunidades, entre otros.

La población participante del estudio se caracteriza porque son en su mayoría adultos y adultos mayores (entre los 49 y 58 años con un 23,4 %, y entre los 59 y los 68 años con un 13,1 %). En cuanto a la formación académica, presentan un nivel de educación básico y medio, un 44,2 % ha estudiado hasta el nivel de primaria y un 36,2 % hasta el bachillerato. En cuanto a la ocupación, el 50 % manifiesta que no tiene un empleo, el 15 % si lo tiene y el 12,3 % es emprendedor e independiente.

El resultado del análisis descriptivo de las tres dimensiones que agrupan las competencias emprendedoras muestra que la mayoría de la población seleccionada, de acuerdo con su percepción, afirma que posee habilidades del saber ser, saber hacer y saber conocer.

En este sentido, la mayor parte de la población encuestada manifiesta poseer altos niveles en las tres grandes dimensiones de competencias emprendedoras. En el caso del saber ser, más del 60 % de la población participante manifiesta que siempre asumen responsabilidades frente a lo planeado, toman la iniciativa para realizar alguna actividad y tienen la capacidad para adaptarse a una nueva realidad. En la dimensión de saber hacer, la mayoría de la población participante (56,3 %) manifiesta siempre o usualmente ejercer habilidades para el liderazgo, comunicar sus ideas, resolución de problemas, trabajar de forma cooperativa y análisis del entorno.

En la dimensión de saber conocer, el 60 % de la población manifiesta poseer altos niveles de competencias relacionadas con el conocimiento, tales como saber aprovechar el apoyo brindado por el entorno para el desarrollo de emprendimientos y estar siempre buscando progreso y bienestar para la sociedad. En el caso de esta dimensión, los resultados no concuerdan dado que la mayoría no sabe los elementos fundamentales para la acción de emprender, no conocen programas de apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas, tampoco conocen las normas o procesos de creación de empresas, de igual forma, la mayoría mencionó no haber realizado ninguna capacitación en los últimos 6 meses a pesar de que la mayoría considera que en el municipio se realizan actividades de capacitación para ayudarles a los emprendimientos de la comunidad.

Análisis empírico

Al estimar el modelo se encontró que el R2 McFadden (o pseudo R2 =0,417) es relativamente bajo (0,417)1, aunque acorde para este tipo de regresiones, dado que lo que se busca es determinar la incidencia de un factor y el grado de comparación con otros factores; el chi-cuadrado presenta un valor significativamente aceptable2. Se analizan los resultados del modelo de acuerdo a las dimensiones definidas, presentando los coeficientes obtenidos y los efectos marginales3 (ver tabla 3).

Tabla 3 Modelo probit de probabilidad de que una mujer víctima de la población seleccionada sea emprendedora

| Modelo Probit | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Variables | Coeficiente | Error estándar | Estadístico Z | Efectos Marginales | |

| OL | 0.149 | (0.291) | 0.51 | 0.051 | |

| AR | 0.126* | (0.017) | 7,41 | 0.042 | |

| AI | 0.106* | (0.033) | 3,21 | 0.038 | |

| CO | -0.035 | (0.853) | -0.04 | -0.011 | |

| LI | 0.105 | (0.573) | 0,18 | 0.036 | |

| EO | -0.313* | (0.076) | -4,12 | -0.104 | |

| TE | 0.331* | (0.077) | 4.30 | 0.108 | |

| PC | -0.019 | (0.523) | -0,04 | -0.005 | |

| RE | 0.544* | (0.250) | 2,18 | 0.167 | |

| HV | -0.101* | (0.050) | -2.02 | -0.033 | |

| PG | 0.355* | (0.027) | 13.15 | 0.118 | |

| Constante | 0.533 | (2.889) | |||

| Mc Fadden R2 | 0.417 | 0.18 | 0.006 | ||

| Prob LF statics | 0.000 | ||||

Los parámetros con * son significativos al 5 % (cuando el valor de Z>1,96) Fuente: elaborado por los autores usando Stata.

De acuerdo con la tabla 3, los coeficientes asociados a las variables de las competencias de orientación al logro, comunicación, liderazgo - toma de decisiones y pensamiento crítico no son significativos al 5 %.

En la dimensión del saber ser (actitudes), de acuerdo al cuadro 3, las variables asociadas a asumir riesgos - resiliencia (AR) e iniciativa (AI) son significativas al 5 %; en este sentido, se puede indicar que, si la mujer víctima posee la actitud de asumir riesgos, la probabilidad de crear su negocio se incrementa en 5,1 %; de la misma forma, si la mujer víctima posee iniciativa y autoeficiencia, aumenta su propensión a emprender en un 3,8 %.

En cuanto a la dimensión de saber hacer (habilidades), solamente las variables de exploración de oportunidades - Autonomía (EO) y trabajo en equipo (TE) son significativos; la probabilidad de implementar un negocio por parte de una mujer víctima con habilidades para explorar oportunidades disminuye en 1,1 %, contrario a lo que se esperaba; así mismo, si la mujer víctima posee la habilidad para participar activamente en la búsqueda de una meta común del trabajo en equipo, la probabilidad de emprender aumenta en 10,8 %.

En la dimensión de saber conocer, todas las variables propuestas son significativas, lo que indica la importancia de los conocimientos en la propensión a emprender en la población definida, de acuerdo con lo indicado con Formichella (2008) y Davidsson y Honig (2003), quienes afirman que la capacitación o la obtención del conocimiento permite entender mejor la actividad empresarial y con ello se eleva la productividad y la eficiencia. En este sentido, el conocimiento de su rol de emprendedor en el desarrollo individual y social, y de los procesos de gestión empresarial, aumenta la probabilidad de emprender de una mujer víctima en 16,7 % y 11,8 % respectivamente; mientras que los conocimientos en las herramientas de evaluación de oportunidades disminuyen esta probabilidad en 3,3 %, contrario a lo esperado.

Conclusiones

Las competencias emprendedoras constituyen uno de los temas más especiales a la hora de estudiar el emprendimiento y por tal motivo es preciso recordar la clasificación descrita por Gómez et al. (2017, citados por Pachón, 2020) en la cual agrupa en 3 grandes categorías denominadas saber ser (actitudes), saber hacer (habilidades) y saber conocer (conocimientos), las diversas competencias indispensables para emprender con éxito, en el entendido que estas se pueden desarrollar y poner en práctica a partir de diversas metodologías. En el contexto del emprendimiento con enfoque de género en posconflicto, toma aún más relevancia conocer cómo dichas competencias pueden incidir en la propensión a emprender de las personas.

Para tal fin, es posible analizar las dimensiones desde el análisis descriptivo y desde el análisis empírico, evidenciando contrastes interesantes acerca de las mujeres emprendedoras víctimas del conflicto armado.

Con respecto a la dimensión del saber ser, desde el análisis descriptivo más del 60 % de la población participante manifiesta que siempre asumen responsabilidades frente a lo planeado, toman la iniciativa para realizar alguna actividad y tienen la capacidad para adaptarse a una nueva realidad. Por su parte, el ejercicio empírico arroja unos resultados contrastables con el análisis anterior, indicando que aquellas mujeres víctimas que tienen la competencia de asumir riesgos, poseer iniciativa y autoeficiencia incrementan su propensión a emprender en un valor cercano al 5 %.

Una percepción similar se presenta en la dimensión del saber hacer, pues el análisis descriptivo indica que la mayoría de la población participante manifiesta tener habilidades para liderar, comunicar sus ideas, la resolución de problemas, trabajar de forma cooperativa y analizar el entorno. Desde el análisis empírico, para aquellas mujeres víctimas que participan activamente en la búsqueda de metas comunes, su probabilidad de emprender aumenta en un 10,8 %, pero, contrario a lo esperado, si cuenta con habilidades para explorar oportunidades, su propensión a emprender disminuye en 1,1 %, probablemente porque decide aprovechar dichas oportunidades de una manera diferente a emprender.

Finalmente, en cuanto a la dimensión del saber conocer, el análisis descriptivo indica que la mayoría declara saber cómo aprovechar el apoyo brindado por el entorno para el desarrollo de emprendimientos, estar siempre buscando progreso y el bienestar para la sociedad. Sin embargo, existe un contraste interesante al comparar su percepción con elementos fundamentales para la acción del emprender, pues más del 70 % de la población afirma desconocer normas y procesos para la creación empresarial, así como también los programas de apoyo, e indican no haberse capacitado en los últimos 6 meses. Con respecto al análisis empírico, todas las variables son significativas y las mujeres víctimas que conozcan cómo desarrollar su rol emprendedor tendrán un aumento en la probabilidad de crear negocios de 16,7 % y el conocimiento de los procesos empresariales también lo incrementan en un 11,8 %. Sin embargo, no sucede igual con el conocimiento de herramientas de evaluación de oportunidades, que genera una disminución de 3,3 % en la probabilidad de emprender.

Las afirmaciones anteriores confirman la importancia de las competencias emprendedoras en la población de mujeres víctimas del conflicto, y especialmente, en la manera como incide sobre las probabilidades de crear empresa, concluyendo que a pesar de la diversidad, las variables, algunas de ellas son significativas como es el caso de la asunción de riesgos, la resiliencia e iniciativa, la exploración de oportunidades, la autonomía y trabajo en equipo, el conocimiento del rol del emprendedor en el desarrollo individual y social, de las herramientas para la evaluación de oportunidades y del proceso de gestión empresarial. Sin embargo, y contrario a lo esperado, no siempre estas variables aumentan la probabilidad de emprender, sino que generan resultados adversos que disminuyen la probabilidad de crear empresa.